« L’homme parfaitement lucide s’appelle le voyant. Toutes les limites qui existent, c’est seulement pour qu’elles soient franchies, et ainsi de suite. » — Novalis.

En novembre 2000, Marcelin Pleynet publie Les Voyageurs de l’an 2000 dans la collection L’Infini. Le livre est sous-titré « romans », il s’agit de son Journal de l’année 1998. Quelques semaine plus tard, Pleynet est l’invité d’Alain Veinstein sur France Culture.

« Dans quelle histoire, dans quel roman, dans quel tableau vivons-nous ? Chaque jour est une autre aventure dont l’actualité nous surprend, et le plus souvent nous accable : « les affaires », Roland Dumas, la Crise asiatique, Bill Clinton, le pape, le Journal parisien de Jünger, le racisme à la française, la correspondance de Roger Martin du Gard, la célébration du trentième anniversaire de Mai 68, les déchets radioactifs, la poésie contemporaine, l’école des Beaux-Arts, Supports/Surfaces, l’art contemporain, Jean-Luc Godard et ses Histoires du cinéma, les massacres en Algérie, la Serbie, l’euro, Guy Debord, Potlach, l’Internationale situationniste... L’esprit comprend avec peine les raisons d’un tel voyage. En même temps, et par précaution semble-t-il, l’intrigue fait retour sur les livres qu’on ne lit plus, Pindare, Hölderlin, Voltaire, Thérèse philosophe, Stendhal, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, les paysages, Cézanne, Picasso, le XXIe siècle déjà là, la musique... Et nous ne cessons de nous demander : qu’est-ce qui nous arrive ? »

« Dans quelle histoire, dans quel roman, dans quel tableau vivons-nous ? Chaque jour est une autre aventure dont l’actualité nous surprend, et le plus souvent nous accable : « les affaires », Roland Dumas, la Crise asiatique, Bill Clinton, le pape, le Journal parisien de Jünger, le racisme à la française, la correspondance de Roger Martin du Gard, la célébration du trentième anniversaire de Mai 68, les déchets radioactifs, la poésie contemporaine, l’école des Beaux-Arts, Supports/Surfaces, l’art contemporain, Jean-Luc Godard et ses Histoires du cinéma, les massacres en Algérie, la Serbie, l’euro, Guy Debord, Potlach, l’Internationale situationniste... L’esprit comprend avec peine les raisons d’un tel voyage. En même temps, et par précaution semble-t-il, l’intrigue fait retour sur les livres qu’on ne lit plus, Pindare, Hölderlin, Voltaire, Thérèse philosophe, Stendhal, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, les paysages, Cézanne, Picasso, le XXIe siècle déjà là, la musique... Et nous ne cessons de nous demander : qu’est-ce qui nous arrive ? »

Entretien avec Alain Veinstein

Du jour au lendemain, (22-01-2001)

Lautréamont lecteur du Théophile Gautier de Baudelaire ?

Baudelaire : « Les éditions [Baudelaire parle bien entendu ici des éditions de Théophile Gautier] se sont cependant multipliées, facilement écoulées. Où sont-elles allées ? Dans quelle armoire se sont enfouis ces admirables échantillons de la plus pure Beauté française ? Je l’ignore, sans doute dans quelques régions mystérieuses situées bien loin du faubourg Saint-Germain. » (« Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 105).

Lautréamont : « Où est-il passé, ce premier chant de Maldoror [...] où est passé ce chant ... [Isidore Ducasse l’avait fait parvenir à Victor Hugo] ... On ne sait au juste... Et la morale qui passait en cet endroit [...] l’a vu se diriger, d’un pas ferme et droit, vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences. »

Ces rencontres (ici Baudelaire, Lautréamont) sont beaucoup plus que des rencontres. Hasardeuses, vraisemblables, invraisemblables, elles témoignent d’abord de ce qui travaille ce qui mérite d’être pensé.

Et, faute d’avoir été pensées, elles questionnent encore, aujourd’hui comme hier.

Les œuvres de Baudelaire, de Lautréamont, de Rimbaud, lues et relues, que signifient-elles ? Que me signifient-elles ? Je ne saurais le dire en quelques mots, en quelques pages.

J’espère pouvoir mener à bien un petit livre qui en traiterait sous la rubrique de la Révolution et des révolutions, en spécifiant ce qu’il en est, dans cette affaire de « la révolution du style » (La Révolution du langage poétique, de Julia Kristeva, 1974 [1]), de la pensée en acte de ces poètes.

Lire Lautréamont et Rimbaud en tenant compte de leur lecture de Baudelaire, de ce qui se lit, se lie et se délie dans cette lecture, dans cette intelligence, et dans ses mutations.

Témoignage : Lautréamont et Rimbaud ont lu, et très attentivement, Baudelaire. Je veux dire qu’ils ne l’ont pas lu de la même façon qu’ils ont lu Victor Hugo. Dans la traversée des « religions » du XIXe siècle français, Baudelaire permet de « penser Hugo », le contraire n’est pas absolument vrai.

Lautréamont-Isidore Ducasse écrit, le 21 février 1870, à Verboeckhoven, éditeur avec Lacroix, entre autres, des Travailleurs de la mer, des Chants de Maldoror (qu’il refusera finalement de mettre en vente — il tenait boutique à l’angle de la rue Vivienne), pour lui commander Le Supplément aux poésies de Baudelaire. C’est-à-dire l’édition de Michel Lévy, publiée par Asselineau et Bainville, du Complément aux Fleurs du mal, qui comportait les pièces condamnées.

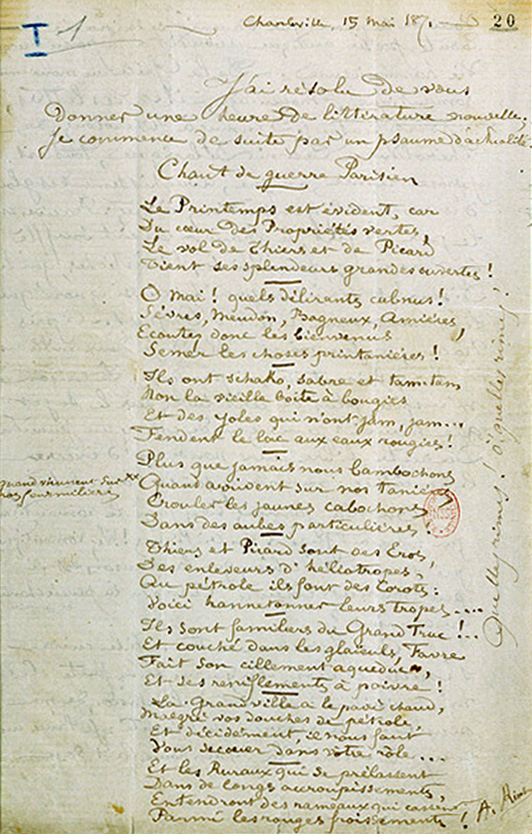

Rimbaud, dans une lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny, lettre dite « du voyant » et dont le manuscrit [2], mis aux enchères et estimé à un million cinq cent mille francs, sera adjugé à trois millions, trois millions trois avec les frais, et aussitôt préempté par la Bibliothèque nationale, au moment où je dactylographie ces notes (avril 1998), Rimbaud écrit donc, dans une lettre à trois millions trois cent mille francs : « Baudelaire est le premier voyant, roi des Poètes, un vrai dieu. »

Baudelaire est mort quatre ans plus tôt.

Où il faut retenir l’admiration de Rimbaud pour Baudelaire, mais plus encore et plus essentiellement Baudelaire, « premier voyant », « voyant » étant ici à entendre dans ce qui justement qualifie la pensée, l’œuvre de Rimbaud.

- Arthur Rimbaud, Lettre du voyant, 15 mai 1871.

(1ère page). 6 feuillets, 210 x 133 mm.

BnF, département des Manuscrits.

Lettre autographe écrite à Charleville à Paul Demeny.

Rimbaud n’a pas, bien entendu, donné de titre à la lettre dite « du voyant » qu’il adressa à Paul Demeny, le 15 mai 1871, et qui vient d’être vendue.

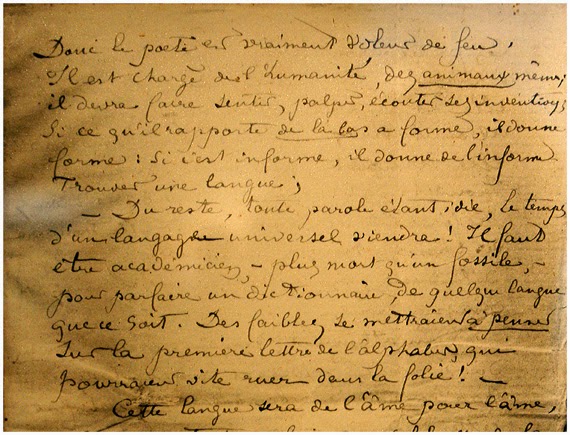

Dans cette donc très fameuse et coûteuse lettre, Rimbaud écrit, entre autres : « Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Ce qui reste aujourd’hui encore d’actualité, surtout si l’on entend « long, immense et raisonné [c’est moi qui souligne] dérèglement de tous les sens » dans la polyphonie de l’écriture, de la pensée de Rimbaud, telle qu’elle s’éclaire, deux ans plus tard, avec la publication d’Une saison en enfer : « La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe [une part ne signifie pas le tout]. Je m’habituais à l’hallucination simple [ce qui laisse supposer qu’il peut y en avoir une autre, plus complexe]. Puis j’expliquais mes sophismes magiques avec l’hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. »

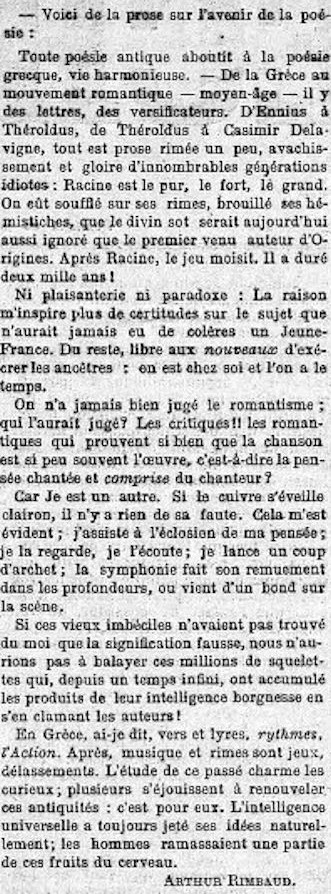

- Extrait de la lettre à Demeny du 15 mai 1871.

Première publication dans L’Echo de Paris, 13-11-1891.

De quoi s’agit-il ? De la traversée d’UNE saison, d’un éclaircissement qui porte moins sur l’« enfer » que sur la traversée de la « vieillerie poétique » et de ses conséquences.

La vieillerie poétique ne manquera pas de jeter beaucoup d’encre, et récemment trois millions de francs, sur cette « voyance », qu’elle a quasiment réussi à transformer en relique, en objet de culte scolaire, laïque, de l’illuminisme républicain.

Faute d’avoir retenu ce qu’il en est de cette traversée de Rimbaud, de ce qui s’éclaire très spécifiquement (dans cette lettre, désormais inutilement fameuse, à Paul Demeny) d’Une saison en enfer, des Illuminations, la vieillerie poétique a naturellement livré cette pensée aux interprétations, aux commis voyageurs, et autres universitaires des agences culturelles du spectacle (voir l’initiative du ministre de la Culture Jack Lang demandant aux enfants des écoles, à l’occasion de l’Année Rimbaud (!), de s’envoyer les uns aux autres un poème du « voyant »).

Cela en quelque sorte préparé de longue date, notamment par l’édition des Œuvres complètes de Rimbaud dans la « Bibliothèque de la Pléiade », où Antoine Adam, qui tient évidemment beaucoup à ce que Rimbaud soit « illuministe » et « progressiste », s’emploie à réduire l’intelligence du poète à quelques obscures compilations. C’est ainsi qu’il cite très sérieusement (« Les républicains sont sérieux », écrivait Marie-Joseph de Chénier) une revue progressiste, Le Mouvement, comme source d’inspiration de Rimbaud. Dans le numéro du 1er janvier 1862 de cette revue, un certain Henri du Cleuziou ne développait-il pas cette idée que « le vrai poète est un voyant » ? Cette idée, ajourait-il, est allemande. Et Antoine Adam de commenter : « Elle est en effet une conception du romantisme allemand. »

Toujours cette même ambiguïté, pour ceux qui ont des embarras avec la leur, sur le génie propre des langues — propre à chaque langue.

En 1862, Rimbaud a huit ans. Il écrit sa fameuse lettre à Demeny neuf ans plus tard. Mais qui douterait que la célèbre curiosité de Rimbaud ne l’ait conduit à rechercher les oeuvres d’Henri du Cleuziou (dont la notoriété a tout de même réussi à parvenir jusqu’à Antoine Adam) et à compulser fébrilement neuf années de la non moins célèbre revue le Mouvement, si bien entendu cette revue a poursuivi sa publication au cours de ces neuf années ?

Ne peut-on pas pourtant aussi supposer, œuvre à l’appui, que, du mouvement, Rimbaud en possédait suffisamment pour n’avoir pas plus besoin de consulter Henri du Cleuziou... qu’Antoine Adam ?

« Et le Voyant sentit le poil de sa peau rude

Se hérisser tout droit en face de cela,

Car il connut, dans son esprit, que c’était là

La Ville de l’angoisse et de la solitude,

Sépulcre de Qaïn au pays d’Hévila. » [3]

Prenant, semble-t-il, nettement plus au sérieux l’œuvre de Rimbaud, l’édition des « Classiques Garnier » signale que le célèbre vocable figure dans la Bible — livre romantique s’il en est ! — (en effet « il lisait une Bible à la tranche vert chou ») et chez quelques auteurs que Rimbaud connaissait bien (et qui ne lisaient certainement pas la Bible comme Rimbaud. Mais qui s’est jamais préoccupé de savoir comment Rimbaud lisait la Bible ?). Du voyant en effet encore chez Victor Hugo, Leconte de Lisle (il emploie le mot « voyant » au début de son Qaïn, paru dans Le Parnasse contemporain, que Rimbaud avait, dit Delahaye, couvert de points d’exclamation).

On trouve bien entendu du voyant dans la constitution de la nouvelle religion de Michelet « Les voyants, les prophètes, s’élèvent du peuple et communiquent avec Dieu sans passer par le temple », écrit Michelet, qui plaide alors pour... Jeanne d’Arc... qui eut ses « voyances » [4]).

Michelet pourtant ne suffit pas, et les auteurs reprennent la thèse d’Enid Starkie sur l’influence de l’illuminisme de Ballanche : « Ballanche fait toute une théorie de la "voyance" poétique dans son Orphée, où l’on trouve cette phrase adressée à Thanyris par le prêtre égyptien [suivez mon regard !] qui se charge de son initiation : "Tu trouveras ici une école de voyants, car voir malgré le voile des objets extérieurs, voir au travers de l’illusion des sens, voir par-delà l’horizon des faits actuels, soit dans le passé, soit dans l’avenir, c’est une faculté qui se développe dans l’homme par l’étude, l’éducation, l’habitude de méditer ; elle se développe comme toutes les autres facultés, lorsque d’ailleurs on en est doué." » Tout cela est-il assez rimbaldien !

Ces investigations et traversées de la critique rimbaldienne, comme aujourd’hui les nouvelles divagations universitaires sur Georges Bataille, ne manquent jamais de me faire penser à la lettre que Freud adresse à Jung pour, bien inutilement, le mettre en garde : « N’abandonnez jamais la théorie de la sexualité si vous ne voulez pas vous trouver submergé par la marée noire de l’occultisme. » Comment a-t-on oublié qu’en l’occurrence la théorie se voulait exotérique et traitant essentiellement de la croyance (fondement de l’occultisme et de l’ésotérisme) en la sexualité. Nous en sommes, aujourd’hui plus que jamais, là.

- Extrait de la lettre dite du voyant.

L’édition des Oeuvres de Rimbaud dans la collection des « Classiques Garnier » (1991) est signée S. Bernard et A. Guyaux [5], qui m’écrit, après publication de ces lignes dans L’Infini, n" 62, que le commentaire du mot « voyant » appartient à S. Bernard, et que l’appareil de notes de cette édition comporte, en signature, des initiales qui attribuent à chacun des deux éditeurs sa part propre. Je ne m’arrête à cette édition que dans la mesure où elle est une des plus récentes — elle fut rééditée en 1997 — et où elle témoigne encore à sa façon de la diffusion d’un, disons le mot, obscurantisme propre à l’état actuel des études sur Rimbaud.

Ne serait-ce pas mésestimer l’importance de l’œuvre de Rimbaud et traiter bien légèrement le récent investissement de l’État français dans la lettre dite « du voyant » que de ne pas s’arrêter à ces « détails » ?

Pourquoi, par exemple, déclarer peu probable l’influence de la préface de Théophile Gautier aux Œuvres complètes de Baudelaire sur le jeune Rimbaud ?

Dans cette préface, Théophile Gautier reprend l’ évocation d’une soirée à l’hôtel de Lauzun (dit hôtel Pimodan) en un récit qu’il publia, dans La Revue des Deux Mondes, le 1er février 1846, sous le titre Le Club des haschischins. Théophile Gautier rapporte qu’au cours de cette soirée le seul « adepte sobre » du Club des haschischins (c’est-à-dire de ceux qui se retrouvaient dans le salon de Fernand Boissard, avec Théophile Gautier, Baudelaire, la très célèbre Apollonie Sabatier, et quelques autres, pour « causer d’art, de littérature et d’amour, comme au siècle de Boccace »), le seul qui ne touche pas à la drogue est appelé « voyant ».

Ce qui produit, dans l’édition des« Classiques Garnier », le commentaire suivant : « Quant à la phrase de Gautier où le seul "adepte sobre" du Club des haschischins, celui qui ne touche pas à la drogue, est appelé voyant, il semble peu probable qu’elle ait pu influencer Rimbaud, qui était décidé, au contraire, à faire l’expérience de tous les "poisons" pour se "dérégler" davantage » (sic).

Pour ne pas souligner ce que le « se dérégler davantage » de Rimbaud peut avoir de vulgaire, je suis une fois de plus frappé par les certitudes des « savants », affirmant sans sourire et sans crainte que Rimbaud était « décidé à... » !

Bref, je relis la préface de Théophile Gautier, qui figurait en tête des quatre volumes des Œuvres complètes de Baudelaire, dans l’édition publiée par Lévy entre 1868 et 1869.

Le Complément aux Fleurs du mal de Charles Baudelaire, qui, on l’a vu, éveillait la curiosité de Lautréamont (il commande le livre à Verboeckhoven, en février 1870), parut en 1869, soit un peu plus d’un an avant la lettre de Rimbaud à Paul Demeny.

Cette préface de Théophile Gautier est, depuis des décennies, remplacée, en tête des Œuvres complètes de Baudelaire, par les commentaires, toujours forcément mieux informés, d’un universitaire ou d’un autre. Commentaires au demeurant parfois fort intéressants, mais dont les auteurs oublient trop volontiers que Baudelaire ne leur a jamais dédié Les Fleurs du mai et que, par fonction, ils occupent, en toute bonne conscience, la place de Théophile Gautier.

Il faut imaginer, dans la France (et quelle France !) de la fin des années 1860 et du début des années 1870, un jeune écrivain découvrant les quatre volumes des Œuvres complètes de Baudelaire, préfacés par le dédicataire des Fleurs du mal.

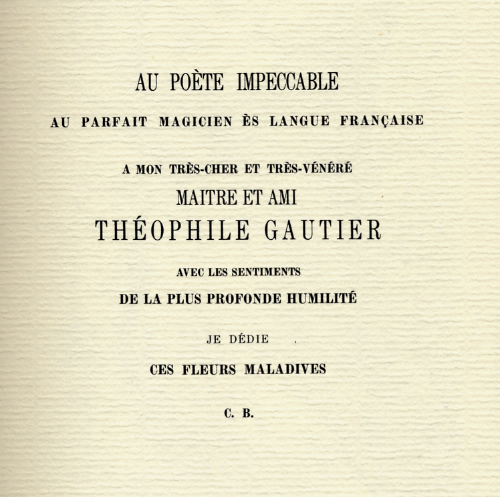

- Dédicace de Baudelaire in Édition originale de 1857,

illustrée par Rodin en 1887-1888. Musée Rodin

Le commentateur moderne (Claude Pichois) n’y voit qu’une occasion de signaler que « l’édition de 1857 contient une grave faute : "magicien ès langue française", que Baudelaire a corrigée sur quelques exemplaires en ajoutant la marque du pluriel à "langue" et à "française", ce qui ne fait échapper la faute qu’au prix de l’étrangeté » (« Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, p. 829).

Il me semble pourtant que cette « faute » et cette « étrangeté » en disent infiniment plus long sur l’étrangeté des langues poétiques que n’importe quel commentaire.

Mais passons, et retenons que la curiosité de Rimbaud l’a plus vraisemblablement entraîné à lire les quatre volumes des Œuvres complètes de Baudelaire, avec la préface de Théophile Gautier, que les élucubrations d’Henri du Cleuziou, ou de Ballanche, l’un n’excluant pas forcément l’autre, mais le remettant à sa juste place.

Comment douter que la préface aux Œuvres complètes de Baudelaire n’ait été lue avec une attention toute particulière par Lautréamont (qui accorde par ailleurs une grande importance à la dédicace de ses Poésies) et par Rimbaud (« Baudelaire, un vrai dieu » — Rimbaud n’a-t-il pas fait, mieux que tout autre, la preuve que « comme on connaît ses dieux on les adore » ?).

Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (ne pas oublier le titre de noblesse que s’attribue l’écrivain, qui, avec Les Chants de Maldoror et les Poésies, devrait depuis toujours être ainsi nommé : Isidore Ducasse, comte de Lautréamont [6]). Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, ne reprend-il pas, dans la préface de Théophile Gautier, le passage où Gautier signale « cet amour de la Vénus noire pour laquelle il [Baudelaire] eue toujours un culte » ? Ce qui, dans les Poésies, autorise Lautréamont à présenter Baudelaire comme « l’amant morbide de la Vénus hortentote » (Poésies I : voir l’édition par J.-L. Steinmetz du Baudelaire de Théophile Gautier, Le Castor Astral, 1991).

- Manet, La Maîtresse de Baudelaire

ou Portrait de Jeanne Duval, 1862.

Si l’on rapproche les aventures de la Vénus hottentote, de son vrai nom Saarrjie Baarrman, esclave noire enlevée au Cap en 1810, et morte à Paris en décembre 1815, et que l’on considère aujourd’hui comme une sorte d’icône de la naissance d’une « anthropologie occidentale qui inventa les peuples primitifs » (voir François-Xavier Fauvelle-Aymar, « Des murs d’Augsbourg aux vitrines du Cap », Cahiers d’études africaines n° 155-156), si, dis-je, nous rapprochons ce que nous savons des aventures de la Vénus hottentote de ce que nous savons de la biographie de Baudelaire, notamment de sa liaison avec celle que Théophile Gautier, et tant d’autres, nomme la « Vénus noire », Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire (voir le tableau de Manet), nous nous trouvons alors en mesure d’apprécier l’extraordinaire fascination qu’exerça, et qu’exerce encore, l’auteur des Fleurs du mal. Fascination et curiosité qui ne pouvaient pas manquer de conduire ses lecteurs à aller plus avant dans la préface, jusqu’à découvrir cette belle dénégation : « Sans vouloir pénétrer plus qu’il ne convient dans la vie privée du poète, on peut supposer que ce fut pendant ce voyage [à l’île Bourbon] qu’il prit cet amour de la Vénus noire pour laquelle il eue toujours un culte » ... J’y reviendrai.

Rimbaud, dans la lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny, situe Théophile Gautier parmi les seconds romantiques : « Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville [...]. Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu ; encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste [le salon de Fernand Boissard, que Théophile Gautier décrie dans Le Club des haschichins ?] ; la forme, si vantée en lui, est mesquine ... » Comme on connaît ses dieux...

Rimbaud est depuis toujours assez grand pour se faire à lui-même pour lui-même son propre jugement. Cette déclaration, dans la lettre à Demeny, n’en vient pas moins confirmer, avec la radicalité d’une pensée neuve, les anecdotes qui constituent le portrait que Théophile Gautier trace de Baudelaire, dans sa préface aux Œuvres complètes.

Gautier écrit : Baudelaire « possède aussi le don de correspondances [...] c’est-à-dire qu’il sait découvrir par une intuition secrète des rapports invisibles à d’autres et rapprocher ainsi, par des analogies inattendues que seul le voyant peut saisir, les objets les plus éloignés et les plus opposés en apparence ».

Comment Rimbaud lisant cela sous la plume du dédicataire des Fleurs du mal aurait-il pu ne pas le retenir ?

D’une autre façon, Rimbaud, déclarant : « la forme, si vantée en lui, est mesquine... », ne poursuit-il pas ce qu’il écrit, dans la lettre à Demeny, immédiatement après le poème Chant de guerre parisien : « Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque. Vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique — Moyen Âge —, il y a des lettrés, des versificateurs », proposition qui n’est pas sans reprendre ce que Gautier dans sa préface écrie du « style de décadence », et de décadence latine, qu’aimait le poète des Fleurs du mal ?

Pourquoi Baudelaire a-t-il dédicacé Les Fleurs du mal à Théophile Gautier ? Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, et Rimbaud n’ont pas pu ne pas se poser la question.

La critique, universitaire et autre, avance toutes sortes de raisons, stratégiques et psychologiques, pour expliquer cette dédicace. « La dédicace a donné lieu a des interprétations contradictoires : est-elle sincère ? flatteuse ? Sans doute sont-elles complémentaires » (Claude Pichois). On en trouvera facilement une, justifiant aussi l’intérêt de Lautréamont et de Rimbaud pour la préface de Théophile Gautier en relisant Mademoiselle de Maupin (1835).

La dédicace des Fleurs du mal à Théophile Gautier n’a pas été lue, cela va de soi, par les contemporains de Baudelaire et de Gautier. Elle a incontestablement été lue par Lautréamont et Rimbaud, leur œuvre en témoigne. Ceux qui suivent ont trouvé là au moins deux raisons de ne pas aller y regarder de plus près.

« Il faut donc que je vous parle encore de vous. Il faut que je m’applique à vous démontrez ce que vous valez. C’est vraiment bête ce que vous exigez. On se moque de vous ; les plaisanteries vous agacent ; on ne sait pas vous rendre justice, etc., etc. Croyez-vous que vous soyez le premier homme dans ce cas ? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? On s’est bien moqué d’eux cependant ? Ils n’en sont pas morts. Et pour ne pas vous inspirer trop d’orgueil, je vous dirai que ces hommes sont des modèles, chacun dans son genre, et dans un monde très riche et que vous, vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. J’espère que vous ne m’en voudrez pas du sans-façon avec lequel je vous traite. Vous connaissez mon amitié pour vous. »

On sait combien critiques et historiens sont embarrassés par la lettre que Baudelaire écrit à Manet le 11 mai 1865 (« Vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art »).

Il suffirait pourtant de lire la préface de Théophile Gautier aux Œuvres complètes de l’auteur des Fleurs du mal pour mieux comprendre ce que Baudelaire essaie de faire entendre à Manet.

Je reprends Théophile Gautier : « Le poète des Fleurs du mal aimait ce qu’on appelle improprement le style de décadence, et qui n’est autre chose que l’art arrivé à ce point de maturité extrême que déterminent à leurs soleils obliques les civilisations qui vieillissent : style ingénieux, compliqué, savant, plein de nuances et de recherches, reculant toujours les bornes de la langue, empruntant à tous les vocabulaires techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notes à tous les claviers... Ce style de décadence est le dernier mot du Verbe sommé de tout exprimer et poussé à l’extrême outrance. »

De la lettre de Baudelaire à Manet (1865) à la préface de Théophile Gautier (1868-1869) se signale une étonnante conscience de la situation et de la création poétique d’une « civilisation » « arrivée à ce point de maturité extrême » et qui témoigne de la crise qui l’habite et qu’elle réitère en la dévoilant.

« Décrépitude », en français, est, en 1836, notamment employé à propos de la décadence de l’Empire byzantin (Robert, Dictionnaire historique de la langue française).

« Décrépitude », « décadence », Verlaine forge « décadisme » (1896) pour en faire une école et s’y laisser prendre (ce qui est sans doute la plus sérieuse explication que l’on puisse donner de ce que l’on dit être la rupture entre Verlaine et Rimbaud (voir Vierge folle) déclarant : « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » Ce que, soixante-dix ans plus tard, Antonin Artaud soulignera par : « Il n’y a pas encore de monde »).

La crise de la métaphysique, assumée comme crise méta-physique, détermine le génie et la place de ceux qui se révèlent en effet être « les premiers dans la décrépitude de leur art », dans l’historialité du français (voir le livre de Georges Bataille sur Manet).

C’est précisément ce que Lautréamont et Rimbaud ont su lire, et, ce que, tout en les célébrant, écrivains, poètes et philosophes de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle se sont empressés d’oublier.

Rien, strictement rien, si ce n’est, quasi incidemment, la question que pose Heidegger, répondant, en 1973, à une enquête de Roger Munier, Aujourd’hui, Rimbaud... (Archives des lettres modernes, VIII, n° 160, Minard, 1976). Question qui restera sans suite, jusqu’à ce que Sollers en reprenne magistralement l’enjeu dans Le Paradis de Cézanne (1995) et, si je puis dire, d’un autre point de vue, tout à fait complémentaire, avec son roman Studio (1998).

Heidegger reprenant, en 1946 (« La parole d’Anaximandre », in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, coll. « Tel », 1997), les vers où, dans l’Iliade, Achille exhorte Calchas :

« Avant qu’Homère fasse parler Calchas, il le caractérise comme le devin. Celui qui fait partie des devins est un homme [...] "qui connaissait" [ ... ], est le plus-que-parfait du parfait [...], il a vu. Ce n’est que lorsque quelqu’un a vu qu’il voie vraiment. Voir, c’est avoir-vu. L’aperçu est arrivé et reste pour lui en vis-à-vis. Le devin a toujours déjà vu. Ayant vu d’avance, il voit à l’avance, il pré-voie. Il voie le futur à partir du parfait. Lorsque le poète parle du voir comme de l’avoir-vu du voyant [c’est moi qui souligne], il lui faut dire ceci, que le voyant voyait, au plus-que-parfait [...], il avait vu. De quoi la vision du devin s’est-elle d’avance avisée ? Apparemment uniquement de ce qui, dans la clarté traversant la vision, déploie sa présence. Le vu d’une telle vision ne peut être que le présent dans le sans retrait. »

Et encore :

« Le voyant se tient vis-à-vis du présent, en son ouvert sans retrait, lequel a éclairci, en même temps, le retrait de l’absent en tant que tel [...]. Le voyant [...] est [...] le frénétique. Or, en quoi consiste l’essence de la frénésie ? Le frénétique est hors de lui. Il est parti. Nous demandons : parti où ? et parti d’où ? Réponse : parti de la simple affluence de l’actualité immédiate, de ce qui n’est présent que présentement ; et parti vers l’absent et par là, du même coup, vers le présent présent, dans la mesure où celui-ci n’est toujours que l’arrivée d’un partant. Le voyant est parti hors de lui-même, en l’amplitude unie de la présence de ce qui, en toutes guises, est présent. C’est pourquoi, à partir de l’"être-parti" en cette amplitude, il peut en même temps revenir au présent imminent, en l’occurrence le ravage de la peste. »

« Le ravage de la peste » ou Une saison en enfer.

Et encore :

« La frénésie de la transe voyante ne consiste pas en ce que le frénétique se démène, roulant les yeux et se tordant les membres. La frénésie de celui qui voit peut s’accompagner du calme non spectaculaire d’un recueillement du corps » (c’est moi qui souligne) [7].

Quoi de plus proche des « dérèglements » de Rimbaud ?

On comprend qu’en 1973 Roger Munier, questionnant poètes et écrivains en une enquête sur Rimbaud, se soit, en priorité, adressé à Heidegger, qui reprendra le questionnaire sous la forme « Connaissons-nous vraiment aujourd’hui l’horizon que Rimbaud a vu ? » C’est Heidegger qui souligne « vu », faisant aussi explicitement que possible référence à ce qu’il écrit de « l’avoir-vu du voyant », dans « La parole d’Anaximandre ». Ce qui, autant que je sache, n’a jamais été mis en évidence par qui que ce soit. La curieuse passion des heideggeriens pour Valéry et Char, les aveugle naturellement sur Rimbaud.

Et comme on regrette que, d’un autre côté, les essais, études, critiques et biographies littéraires soient à ce point dépourvus de toute culture philosophique. Une lecture de « La parole d’Anaximandre » aurait pu nous épargner les volumes de sottises qui, depuis 1946, sont venus s’ajouter à d’autres, plus anciens, dans la bibliographie du « mythe » Rimbaud.

Je m’amuse de la grimace entendue des imbéciles chaque fois que je cite un livre ou un propos de Sollers. Cela leur évite de me lire (« et ils clignent de l’œil »). Mais que lisent-ils ? Rien de plus décapant sur les clichés, ressentiments, jalousie, entre autres misères de la médiocrité littéraire qui occupent la tête de mes contemporains. (« Chacun veut la même chose, tous sont égaux ! Qui sent d’autre manière, à l’asile de fou il entre de plein gré ! »)

Certains d’entre eux, il est vrai, sont plus vigilants sur la situation de leur compte en banque que sur la situation de leurs idées. Et ce ne sont pas forcément les plus médiocres.

Marcelin Pleynet, Les voyageurs de l’an 2000,

Gallimard, coll. L’infini, 2000, p. 33-51.

L’ÉCLAIRCIE

Manet, Olympia, 1863.

Musée d’Orsay. Photo A.G., 14-09-19. ZOOM : cliquer sur l’image.

Baudelaire aime bien Manet, mais ne le voit pas

1862 : Le déjeuner sur l’herbe (Salon des Refusés de 1863).

1863 : l’Olympia (refusé en 1863, exposé au Salon officiel en 1865).

1864 : Le Christ mort et ses anges (Salon officiel de 1864).

Au début du mois de mai 1865, Manet écrit à Baudelaire :

« Je voudrais bien vous avoir ici mon cher Baudelaire, les injures pleuvent sur moi comme grêle, je ne m’étais pas encore trouvé à pareille fête… J’aurais voulu avoir votre jugement sain sur mes tableaux car tous ces cris agacent, et il est évident qu’il y a quelqu’un qui se trompe. »

Baudelaire lui répond le 11 mai :

« Il faut donc que je vous parle encore de vous. Il faut que je m’applique à vous démontrez ce que vous valez. C’est vraiment bête ce que vous exigez. On se moque de vous ; les plaisanteries vous agacent ; on ne sait pas vous rendre justice, etc., etc. Croyez-vous que vous soyez le premier homme dans ce cas ? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? On s’est bien moqué d’eux cependant ? Ils n’en sont pas morts. Et pour ne pas vous inspirer trop d’orgueil, je vous dirai que ces hommes sont des modèles, chacun dans son genre, et dans un monde très riche et que vous, vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. J’espère que vous ne m’en voudrez pas du sans-façon avec lequel je vous traite. Vous connaissez mon amitié pour vous. »

Le 24 mai, Baudelaire écrit encore à Mme Paul Meurice :

« Quand vous verrez Manet, dites-lui ce que je vous dis, que la petite ou la grande fournaise, que la raillerie, que l’insulte, que l’injustice sont des choses excellentes, et qu’il serait ingrat, s’il ne remerciait l’injustice. Je sais bien qu’il aura quelque peine à comprendre ma théorie : les peintres veulent toujours des succès immédiats ; mais vraiment, Manet a des facultés si brillantes et si légères qu’il serait malheureux qu’il se décourageât. Jamais il ne comblera les lacunes de son tempérament. Mais il a un tempérament, c’est l’important ; et il n’a pas l’air de se douter que plus l’injustice augmente, plus sa situation s’améliore, — à condition qu’il ne perde pas la tête (vous saurez dire tout cela gaiement, et sans le blesser…) »

Puis, le 25, à Champfleury :

« Manet a un fort talent, un talent qui résistera. Mais il a un caractère faible. II me paraît désolé et étourdi du choc. Ce qui me frappe aussi, c’est la joie de tous les imbéciles qui le croient perdu. »

Quelques mois plus tard... « 1866. C’est l’année où Baudelaire a, le 4 février, à Namur, une attaque qui le laisse aphasique. » (Pleynet, Les voyageurs de l’an 2000, p. 197). « Crénom ! »

Impossible ici de ne pas citer ce qu’écrit Sollers dans L’Éclaircie (2012) :

« Baudelaire aime bien Manet, mais ne le voit pas . [C’est Sollers qui souligne] Répondant à ses plaintes devant les injures qu’il reçoit, il lui écrit qu’il n’est que « le premier dans la décrépitude de son art ». Erreur profonde : Manet est le premier dans la renaissance de l’art. Ni académique, ni romantique, ni impressionniste, ni moderniste. Une grande santé, aucun embarras « sexuel » : le grand art tout court, comme Titien, Vélasquez, Watteau, Fragonard. Il faut dire que le portrait de Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire, par Manet est terrible : visage ravagé dans un grand cercueil blanc de robe. Quant à Monet, le portrait qu’en fait Manet dans son bateau-atelier avec sa femme est ambigu : un peintre de plein air, c’est tout. Plus net : dans une autre version, le visage de Monet est défiguré. Sympathique, ce Monet, mais, dans ses tableaux, il n’y a personne. Des silhouettes, avalées par de magnifiques paysages, oui, mais aucun regard . [Idem].

Baudelaire ne voit pas l’Olympia, son affirmation froide, son insolence. Il ne voit pas non plus le révolutionnaire Déjeuner sur l’herbe, et c’était fatal. Mais qui pouvait être d’accord, à l’époque, avec ce terrorisme éclairé, ces libres-penseurs ou ces dieux nouveaux se montrant soudain pour contredire la décadence ? L’Olympia ? Portrait d’une anarchiste aristocratique. Le Déjeuner ? Apparition inattendue de l’Olympe. Une femme nue vous dévisage, deux hommes habillés, une baigneuse lointaine, retour des dieux en plein aujourd’hui. C’est d’une telle beauté que les bourgeois et les petits-bourgeois sont épouvantés. De nos jours, noyés dans la classe moyenne universelle, ils se tiennent apparemment tranquilles, mais n’en pensent pas moins. Regardez-les en train de ne pas voir Manet. Ils défilent devant les tableaux, ils se bousculent, ils sont gênés, ils sont égarés. » (Folio 5605, p. 64-65).

Un peu plus loin, après avoir à nouveau cité des extraits des lettres de Baudelaire, Sollers écrit :

« Baudelaire, au fond, n’aime pas les nouvelles femmes de Manet. » (je souligne)

et :

« Drôle d’ami, en l’occurrence aveuglé par la jalousie, qui ne voit pas la révolution opérée par Manet, et la guerre prolongée qu’il va gagner contre la bêtise ambiante. Baudelaire doit de l’argent à Manet, et il n’aime pas le portrait trop vrai qu’il a fait de Jeanne Duval, muse, oui, mais muse malade. Victorine Meurent, elle, est éclatante de santé. » (je souligne)

puis, plus insistant encore :

« Caractère faible », Manet, alors qu’il est seul contre tous ? Que la presse est déchaînée contre lui, que les autres peintres font la gueule, que la foule se rassemble devant ses tableaux pour en rire grassement ou leur cracher dessus ? Le lynchage de Manet laisse Baudelaire indifférent (et sourdement envieux), mais il faut dire qu’il a eu aussi sa dose de haine. L’erreur, ici, est de supposer que Manet est « romantique », ce qui n’est sûrement pas le cas, pas plus que Watteau, chez qui Baudelaire, dans Les Phares, voit des « lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant ». Et si Manet, avec son « tempérament » et ses femmes insolentes, était en train de porter un coup mortel au romantisme, et déclarait l’éternel retour transformé du 18e siècle ? S’il faisait vieillir à vue d’œil les Mémoires d’outre-tombe, Les Fleurs du mal, Delacroix, et tous les opéras de Wagner ? Si c’était un nouvel aristocrate à l’attaque ? Un fanatique de l’anti-Mort ? Un prophète dans la renaissance de l’art ?

Le danger est en effet sérieux, et la foule ne s’y trompe pas, pas plus que les journalistes. Manet ? Fanfaronnades ! Rodomontades ! En réalité, il est très dangereux, il faut l’étouffer, c’est un terroriste froid et subtil. Manet dira sur la fin (il meurt à 51 ans) :

« Les attaques dont j’ai été l’objet ont brisé en moi le ressort de la vie. On ne sait pas ce que c’est d’être constamment injurié. Cela vous écœure et vous anéantit. » (Folio,p. 166-167.Je souligne [8])

Sollers cite, comme Pleynet plus haut, les mots d’Antonin Proust, l’ami de Manet : « C’est curieux comme les républicains sont réactionnaires quand ils parlent d’art. » (On peut actualiser)

Manet meurt en avril 1883, amputé de la jambe. Rimbaud, son contemporain, meurt en novembre 1891, amputé de la jambe. « Amputé de la société ». Sollers conclut en énumérant les « voyants » qui n’ont pas fait « école », mais qui ont fait date exceptionnellement (huit écrivains, deux peintres [9]) :

« Sade, enfermé,

Nerval, suicidé,

Hölderlin, enfermé,

Baudelaire, paralysé,

Manet, amputé,

Van Gogh, suicidé,

Rimbaud, amputé,

Nietzsche, interné,

Artaud, interné,

Bataille, marginalisé,

Céline, exilé. » (Folio,p. 168)

Il aurait pu ajouter : « Cézanne le refusé. » (Le Paradis de Cézanne, Gallimard, 1995, p. 86 [10])

Mais il y a « Picasso, l’évadé », « le mousquetaire Picasso », qui, « plus tard, vengera tous ces crimes. »

S’évader ? Impossible ? Laissons le dernier mot à Rimbaud :

« — J’ai eu raison de mépriser ces bonshommes qui ne perdraient pas l’occasion d’une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd’hui qu’elles sont si peu d’accord avec nous.

J’ai eu raison dans tous mes dédains : puisque je m’évade !

Je m’évade ! » (L’impossible, dans Une saison en enfer)

- Picasso, Mousquetaire et femme à la fleur.

Huile sur canevas. 129.8 x 162 cm. 18 mars 1967.

ANNEXES

- La bataille d’Hernani par Albert Besnard.

Théophile Gautier et son gilet rouge (en bas, à gauche).

Le gilet rouge de Théophile Gautier

par Philippe Sollers

Le 25 février 1830, à Paris, a lieu un événement extravagant : une pièce de théâtre d’un auteur de vingt-huit ans déchaîne les passions. La salle est en effervescence. On écoute à peine, on crie, on s’insulte, on se méprise du regard, on en vient presque aux mains. Les flamboyants s’en prennent aux grisâtres, autrement dit une jeunesse anarchiste et aristocratique, cheveux longs et vêtements provocants, s’oppose aux bourgeois vindicatifs et apeurés, banquiers, magistrats, journalistes, professeurs, académiciens à perruque, profiteurs et nantis de la Restauration. Les jolies femmes, avec un instinct sûr de la situation, se mettent à applaudir les partisans de la pièce révolutionnaire. Un garçon de dix-neuf ans, surtout, se fait remarquer par son gilet rouge éclatant, véritable déclaration de guerre civile au lâche consensus moral de l’époque, à la démission sociale généralisée. Ce mauvais sujet s’appelle Théophile Gautier. Il est venu avec une bande d’énergumènes recrutés par un certain Gérard Labrunie (plus connu, par la suite, sous le nom de Nerval) soutenir le jeune auteur énergique et génial qu’ils considèrent comme leur meneur : Victor Hugo. Le scandale est celui d’Hernani. Février, donc. En juillet, ce sera la rue, et l’émeute.

Gautier écrit ses Souvenirs du romantisme en 1872, quarante-deux ans après cette scène. Il a soixante et un ans, il est célèbre, il va mourir, il aura des funérailles nationales. Une autre insurrection, beaucoup plus importante, la Commune, vient d’être écrasée par l’éternel parti gris. Gautier écrit : « Nos poésies, nos livres, nos articles, nos voyages seront oubliés ; mais l’on se souviendra de notre gilet rouge... Il ne nous déplaît pas, d’ailleurs, de laisser de nous cette idée, elle est farouche et hautaine... » Avis aux fusilleurs versaillais. Il écrit aussi : « On ne saurait imaginer à quel degré d’insignifiance et de pâleur en était arrivée la littérature. » Que voulait l’armée romantique ? « La vie, la lumière, le mouvement, l’audace de pensée et d’exécution, le retour aux belles époques de la Renaissance et à la vraie Antiquité. Nous rejetions le coloris effacé, le dessin maigre et sec, la composition pareille à des groupements de mannequins, que l’Empire avait légués à la Restauration. »

La plume de Gautier vibre d’émotion, il met son gilet rouge pour disparaître, il sait d’ailleurs qu’il a eu beau s’habiller autrement, on ne lui a jamais pardonné (pas plus qu’aux autres) son engagement de l’époque. Il fait revivre ses compagnons de jeunesse et de poésie, au moment où « tout germait, tout bourgeonnait, tout éclatait à la fois ». Hugo, en ce temps-là ? Un « parfait gentleman ». Nerval ? Un personnage surnaturel, cheveux blonds, « yeux étoilés de bleu », marchant continuellement, s’arrêtant pour écrire dans un petit cahier, travaillant sans cesse, mais ne voulant pas que cela se voie. Bref, un certain nombre d’individus appelés à reparaître un jour, sous d’autres noms, pour incarner le signe des temps, quand le moment est venu, contre toute attente, de bousculer ceux qui, « de leurs débiles mains tremblotantes, cherchent à tenir fermée la porte de l’avenir ». Ce petit livre de Gautier ? Un tract pour aujourd’hui, en somme.

Philippe Sollers, Le Monde du 26.07.1996.

Théophile Gautier

Théophile Gautier (1811-1872) est l’immortel jeune homme au gilet rouge qui s’est rendu célèbre, en 1830, lors de la bataille d’Hernani. Le premier romantisme français a eu un panache extraordinaire. Gautier écrit, par exemple : « Nous regardions, en ce temps-là, les critiques comme des cuistres, des monstres, des eunuques et des champignons. » Dans sa belle biographie de Gautier, qui vient de paraître [11], Stéphane Guégan cite ce souvenir du révolté de l’époque, qui pourrait être signé aujourd’hui par un ancien soixante-huitard : « Cette soirée décida de notre vie ! Bien du temps s’est écoulé depuis, et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l’enthousiasme de notre jeunesse, et toutes les fois que retentit le son magique du cor, nous dressons l’oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats. »

Gautier s’est parfois trompé (il ne voit pas la révolution de Manet, par exemple), mais son combat est très bien décrit par Guégan : « Poète, journaliste, librettiste, grand voyageur, Gautier défendit d’autant plus la pleine liberté de l’artiste et l’autonomie de l’art qu’il les savait impossibles. Sa sacralisation du créateur, étrangère à celle des prophètes du passé ou de l’avenir, est toute de provocation et de libertinage, d’adaptation stratégique et donc de détournement. Moderne et antimoderne par résistance aux effets pervers du nivellement démocratique, Gautier dressa la gratuité de l’art et l’aristocratie de l’artiste en remparts à toute forme d’utilitarisme direct, d’embrigadement idéologique et de morale. La sienne, peu corsetée, fut d’abord celle de la jeune France des années 1820, première génération à se proclamer comme telle, contre le vieillissement et le raidissement du pays légal. »

Cette « jeune France » existe-t-elle toujours sous le rouleau compresseur du conformisme ambiant ? Peut-être. En tout cas, quelqu’un a traité Gautier de « parfait magicien des lettres françaises », et ce n’est pas n’importe qui : Baudelaire, qui, à l’époque, lui dédie un livre bientôt poursuivi par la justice. Son titre ? Les Fleurs du mal.

Philippe Sollers, Journal du mois de juin 2011.

- Théophile Gautier par Nadar.

« Pour Théophile Gautier, l’art a le droit de bousculer la morale »

Le 30 août 1811, Théophile Gautier naissait à Tarbes. Stéphane Guégan, son biographe, nous explique pourquoi cette grande figure du romantisme a gardé son actualité.

Poète, mais aussi journaliste, romancier et auteur de ballets, Théophile Gautier est-il un romantique atypique ?

Il n’est de vrai romantisme que singulier. Hors norme. Malgré la légende du gilet rouge porté lors de la bataille d’Hernani, Gautier n’a jamais appartenu à une chapelle, ne s’est jamais plié à une esthétique collective. Si la liberté fut le mot d’ordre des premiers romantiques, elle prend une forme extrême chez les écrivains qui ont vingt ans en 1830. Pour Gautier, l’art a tous les droits, même celui de bousculer la morale et de condamner les faux-semblants de la société démocratique. Le progrès, il le sait, est une farce. Faut-il souligner combien notre époque lui donne raison contre les "marchands de bonheur" que le romantisme a engendrés en si grand nombre ? L’autre originalité de Gautier, c’est sa gourmandise, son refus des limites, sa capacité à mener de front une carrière de poète et une activité de journaliste, à travailler aussi bien pour le théâtre que pour la danse. D’un champ à l’autre, la même verve circule, pétillante et sombre. On a dit son romantisme solaire, physique, au regard des pleurnicheurs de 1820 et des "âmes en peine". Quand on y regarde de plus près, l’univers de Gautier déborde sa sensualité bien connue, voire l’érotisme qui lui a valu de sérieux démêlés avec la censure. La mort et la mélancolie travaillent aussi sa littérature, vers et proses, mais en leur donnant une vie et une morsure supplémentaires.

En quoi son romantisme se démarque-t-il de celui de Victor Hugo ?

Au départ, les deux hommes sont très proches. Embrigadé à 18 ans parmi les troupes du Cénacle, indissociable du chahut de la première d’Hernani en février 1830, Gautier aurait pu rester un suiveur. Pire, un séide du grand Victor. Les Orientales d’Hugo, et sa préface qui posait la gratuité de l’art, avait beaucoup marqué le jeune Théophile. Gautier a découvert là une langue sonore, colorée, plastique, loin du policé classique. Après 1830, et à mesure que Victor Hugo peaufine son personnage de bienfaiteur de l’humanité, de redresseur de torts, le divorce va se creuser entre le prophète vertueux et la nouvelle génération, plus irrévérencieuse. Pour Gautier, pas question d’assigner à l’art une utilité directe, de lui faire servir une autre cause que lui-même. "L’art pour l’art", pour citer une formule qui lui colle à la peau, n’oppose pas la forme au sens ; elle rappelle seulement que l’artiste abdique une part de lui-même quand il prétend parler au nom et pour le bien de tous. Ma biographie découle aussi du besoin de rappeler que le romantisme, loin d’être un bloc homogène, fut une famille divisée et conflictuelle.

On se souvient surtout de son capitaine Fracasse. Quels sont les personnages marquants de son univers ?

Fracasse, oui, c’est l’arbre qui cache la forêt. Un bel arbre, du reste, galbé comme un mousquetaire de Dumas. Mais il est bien d’autres personnages attachants, voir inquiétants, qui attendent le lecteur d’aujourd’hui. D’autant qu’il est libre de butiner bien au-delà de Mademoiselle de Maupin, fable de l’inversion en tous sens, ou du Roman de la momie, qui se loge génialement dans les silences de la Bible et le secret des pyramides. On est notamment frappé par le thème récurrent du double. Les héros de Gautier sont souvent déchirés entre deux mois ou entre deux femmes. Scénario assez banal, dira-t-on, pour le romantisme qui rompt avec l’idée de l’individu cohérent, du sujet souverain. Mais la dualité va plus loin chez lui, jusqu’à la remise en cause, drôle et grinçante, de toute identité possible. On retrouve là sa fascination du multiple. Nul hasard s’il fut un si grand voyageur et un si bon peintre de l’ailleurs. Ses livres sur l’Espagne, l’Italie, la Turquie et la Russie, qui font voir et sentir avant tout, sont parmi les meilleurs reportages du moment. La diversité des êtres et des cultures fut l’une de ses marottes, comme Baudelaire l’a bien compris et dit.

Le mouvement romantique a-t-il des représentants contemporains ? Est-il voué au passé, ou pourrait-il renaître ?

Ceux qui s’en prétendent les héritiers ne font souvent que singer des postures, celle de la belle âme, celle du révolté ou du maudit. Gautier fut l’un des premiers à ridiculiser ce phénomène à travers son volume des Jeunes-France, qui doivent encore se lire comme les Précieuses ridicules du romantisme. Aucune rupture de l’art, aucun moment de la sensibilité humaine ne disparaît après qu’on l’a déclaré périmé et enterré. Point de réalisme ni de modernité, à maints égards, sans romantisme, etc. A cet égard, on pourrait s’amuser à suivre dans notre littérature le cheminement des deux familles que nous distinguions plus haut. La veine angélique et sentimentale du romantisme s’est prolongée jusqu’à nous en alimentant une littérature détestable, platement lyrique ou humanitaire. L’autre continue à tirer les conséquences d’une subjectivité libérée des prudences de la parole sociale ; elle passe au XXe siècle, pour rester en France, par une frange du surréalisme, quelques-uns des hussards 1950, le premier Tel quel et tous ceux qui, aujourd’hui, font valoir les droits de l’artiste à dire le monde sans détours suspects, en pleine lumière.

Stéphane Guégan, L’Express du 30-08-2011.

CORRESPONDANCES

« Le Voir ne se détermine pas à partir de l’oeil mais à partir de l’éclaircie de l’être. L’essence en elle constitue la structure de tous les sens humains. L’essence du Voir en tant qu’avoir vu, c’est le savoir. [...] Le savoir est la mémoire de l’être. » (Martin Heidegger, La parole d’Anaximandre)

Sous le regard de Calchas

Quatorze ans après Pleynet...

Dans la 26ème séance de son séminaire consacrée au « chemin d’Anaximandre » (9 juin 2012) et intitulée « Sous le regard de Calchas », Gérard Guest revient sur la signification du « voir » chez les Grecs. Il cite un long passage du texte de Heidegger La parole d’Anaximandre (Chemin qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p. 283-284). Il y est question du voyant.

Dans un second temps, Gérard Guest évoque L’Éclaircie de Philippe Sollers et la citation de Heidegger mise en exergue et commentée par Sollers : « Les dieux sont ceux qui regardent vers l’intérieur, dans l’éclaircie de ce qui vient en présence ». C’est la dernière séquence de son séminaire.

La 26ème séance du Séminaire de Gérard Guest : Le chemin d’Anaximandre (suite) : Sous le regard de Calchas (09-06-12)

Voir aussi : « L’Éclaircie » : le regard des dieux grecs

En réponse à une question d’un auditeur, Guest avait déjà brièvement abordé le rapport entre Heidegger et Rimbaud dans la sixième séance de son séminaire « Au souffle de l’Evénement II », le 19 avril 2008. Ecoutez.

Heidegger et Rimbaud

[2] Cf. les manuscrits.

[3] On est loin de Rimbaud. A.G.

[4] Vous trouverez une analyse critique de Michelet par Pleynet dans mon article sur Duras. Cf. Les parleuses.

[5] André Guyaux (avec la collaboration d’Aurélia Cervoni) a réédité les Œuvres complètes de Rimbaud dans la coll. « Bibliothèque de la Pléiade » en 2009.

[7] Voir plus bas : Gérard Guest, Sous le regard de Calchas.

Cf. également « La parole d’Anaximandre ». Et, sur Pileface, mon article : La question est celle de l’infini qui présente le cours que Martin Heidegger fit lors du semestre d’été 1941 à l’Université de Fribourg, antérieur donc au texte repris dans Chemins qui ne mènent nulle part.

[8] Notons que Sollers ne cite pas la totalité des propos de Baudelaire du 24 mai (il est vrai adressés à Mme Paule Meurice et non à Manet lui-même) :

« l’insulte, [que] l’injustice sont des choses excellentes, et [qu’]il [Manet] serait ingrat, s’il ne remerciait l’injustice. »

Les propos de Baudelaire (qui savait à quoi s’en tenir en matière d’injustice) sont pourtant proches de ceux que Sollers a tenu maintes fois, en faisant un principe cardinal de sa guerre défensive (« guerre prolongée ») :

« Un ostracisme violent est TOUJOURS très bon signe. » (Éloge de l’infini, Gallimard, p.1047)

Sans parler de la célèbre affirmation de Mao du 26 mai 1939 : « Être attaqué par l’ennemi est une bonne chose et non une mauvaise chose. »

[9] Sur lesquels Sollers a beaucoup écrit.

[10] Repris dans Eloge de l’infini. Mais c’est le livre de 1995 qu’il faut lire, les reproductions sont très belles.

[11] Gallimard, 2011

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

En complément aux différents portraits de Théophile Gautier dessinés ci-dessus, ajoutons celui-ci : « Le Cantique des cantiques du sperme », par Théophile Gautier (à propos des Œuvres érotiques, par Théophile Gautier, Arcanes, 1953. Réédité chez La Bartavelle éditeur en 1996 et chez Honoré Champion en 2002).

(à propos des Œuvres érotiques, par Théophile Gautier, Arcanes, 1953. Réédité chez La Bartavelle éditeur en 1996 et chez Honoré Champion en 2002).