« j’ai essayé de lire mais c’est en somme comme la musique on en écoute une ou deux minutes impossible on n’y comprend rien vraiment rien » (Paradis II, folio, p. 96)

Faites-un effort quand même.

Dans Le rire de Rome, à Frans de Haes qui l’interroge sur la logique qui préside à sa « traversée du matérialisme dialectique, de la pensée chinoise et de la théologie », Sollers répond (nous sommes le 13 septembre 1982) :

« La question est celle de l’infini. De l’approche de cette question dépendent toutes les formes et toutes les transformations à l’intérieur de ces formes. L’expérience de l’infini, c’est cela qui rassemble toutes les subordonnées... et par conséquent le problème est tout à fait différent selon qu’on inscrit, ou non, le chiffre de l’infini dans le langage. Il y a un abîme entre se placer par rapport à un infini externe et être en train de parler dans l’infini lui-même. » (Gallimard, 1992, p. 16. Je souligne. A.G. [1])

Il y aurait un rapport non pensé entre « l’écriture et l’expérience des limites » (titre d’un essai de Sollers publié en 1970), entre l’écriture et « l’expérience de l’infini » ? Plus loin, Sollers ajoute :

« L’infini, dit Hegel, c’est l’affirmation elle-même. Pourquoi ? Parce que, ça saute aux yeux, c’est la négation de la négation . « Omnis determinatio est negatio »... Spinoza... Voilà ce qui se lit à la porte du Paradis : Vous qui entrez, laissez toute espérance, toute détermination est une négation, tout fini n’existe que de nier , plus ou moins passionnément, sa Cause. » (op. cit. p. 17. C’est Sollers qui souligne.)

Tout fini n’existe que de nier sa Cause. Sa Cause — entendez son « principe » et non quelque « cause première » — : l’infini lui-même en tant qu’il parle et s’écrit de lui-même et par lui-même disant je.

De cet infini Sollers témoigne explicitement dans Paradis — « ce qui est le plus fini dans ce monde-ci exige l’infini comme un point sur l’i » (Paradis, 1981, folio, p. 193) — et dans Paradis II [2] — « l’être infini je répète l’être infini tout est dans cette pointe de l’infini vraiment infini » (Paradis II, Gallimard, 1986, p. 41. Je souligne.). Le point, la pointe. Pascal (très présent dans le rire de Rome), « Pascal, en bon mathématicien, insiste beaucoup sur le point », écrira Sollers en 2010, dans L’infini de Pascal. « Trouver le point, tout est là ».

Vous verrez plus loin « le saut dans le temps » qu’opère Paradis, des Grecs — « aion temps doublé rusé sacrés grecs on vit toujours dans leur orbe ouranos kronos thémis ou thétis et pontos poros athena metis... » (Paradis, folio, p. 120) — à Duns Scot et Dante (Paradis II, Gallimard, 1986, p. 41-46).

Depuis bientôt trente ans, au début de chaque saison, nous lisons, plus ou moins distraitement, une revue trimestrielle du nom de L’Infini, sans nous interroger sur ce qui, sous ce titre, est nié, ironisé (comme mauvais ou faux infini) et, a contrario, s’affirme.

Au moment de la sortie du n° 101-102 de la revue, Sollers écrivait :

« [...] Lisez l’éditorial du 1er numéro, jamais repris, et republié aujourd’hui. Il fallait sortir de la longue histoire de Tel Quel pour fonder autre chose dans une grande ouverture. Toutes les facettes du mot "Infini" » sont explorées là dans un dialogue léger. » [3]

Relisons quelques extraits de l’Éditorial du n° 1 :

[...]

— Soit, mais enfin pourquoi L’Infini ? Vous tenez vraiment à irriter l’opinion ?

— Pourquoi pas ? C’est une méthode qui a fait ses preuves.

— On peut difficilement être plus provocant. C’est sérieux ?

— Pensez à Borges, à Joyce. À l’horizon pathétique du dernier Freud. À la déchirure de Cantor.

— Vous allez refaire le coup de Dante et de la Théologie ? C’était comment, déjà, cette merveilleuse définition de Duns Scot reprise dans Paradis [4] ?

— « La Théologie est la science de l’être singulier dont l’essence est individualisée par le mode de l’infinité. » Si le mot théologie vous choque, supprimez-le, et gardez celui de science. Drôle de science ! Du singulier !

[...]

— Donc : L’Infini ?

— L’Infini.

[...]

— Aragon voulait écrire une « Défense de l’infini »...

— Hélas, hélas ! Elsa !

— Michaux parle « d’infini turbulent »...

— C’est l’aspect toxique.

— Et Blanchot « d’entretien infini »...

— La répétition... Mais n’oubliez pas Lévinas : Totalité et Infini.

— Critique de Heidegger ?

— Oh ! finalement, de toute philosophie ! Rien d’hébreu comme l’infini. D’où l’oubli. Et le malaise. [...] [5]

S’agit-il d’une variante de « la lettre volée » comme dans la nouvelle d’Edgar Poe ? Depuis trente ans, nous lisons L’Infini (la revue) sans nous interroger sur ce qui, dans ce « mot », « l’infini », bien visible pourtant, — au-delà même de l’exergue de l’Éditorial du premier numéro (« L’infini, l’affirmation, comme négation de la négation », Hegel encore), au-delà de la « théologie » (hébraïque ou catholique), avant même l’apparition de la philosophie —, fait peut-être signe vers un commencement plus initial. Chez les Grecs, par exemple...

Sollers écrit dans L’Éclaircie (après avoir comparé Manet à « une sorte de dieu grec ») :

Prenons le plus profond penseur qui s’est occupé de ces choses au 20e siècle :

« Un dieu grec n’est jamais un dieu qui commande, mais un dieu qui montre, qui indique. »

Et surtout :

« Les dieux sont ceux qui regardent vers l’intérieur, dans l’éclaircie de ce qui vient en présence. » (Gallimard, p. 29)

Le dieu qui commande est le Dieu de la Bible. Les dieux grecs montrent et indiquent. Les premiers penseurs grecs (« sacrés grecs on vit toujours dans leur orbe ») font de même : ils indiquent « l’éclaircie de ce qui vient en présence ». « L’être-le-là » — Le Dasein — « est lui-même l’éclaircie », « l’ouverture au sein de laquelle tout ce qui se montre vient à se montrer ». « La question de l’éclaircie » est la question « de l’être lui-même, c’est-à-dire la vérité de l’essence de l’être, l’Ereignis [l’Évènement] même... » [6]. Pour comprendre cela, sans doute est-il bon de relire Heidegger — appelons-le par son nom — et de faire le point sur quelques « concepts fondamentaux » (Grundbegriffe), qui ne sont pas de « purs concepts » de la « philosophie », mais des « concepts-de-fond » (« Grund-Begriffe », écrit Heidegger) par lesquels « nous sommes convoqués à acheminer notre pensée » en direction de « l’ajointement essentiel de l’histoire occidentale »...

Pendant la deuxième guerre mondiale, en plein désastre planétaire, Heidegger, approfondit sa critique du nihilisme, c’est-à-dire de la métaphysique elle-même en tant qu’oubli de la vérité de l’être (importance des deux volumes de son Nietzsche [7]), et, dès 1941, relit les premiers penseurs grecs — Anaximandre, Parménide, Héraclite [8]. Il s’interroge sur « la signification [que] revêt la méditation du commencement de l’Histoire ». Critiquant « l’historisme » de ceux pour qui « est tenu pour "ancien" », « tout ce qui s’avère inutile à la poursuite du progrès », Heidegger écrit dans son cours de 1941 (Concepts fondamentaux, p. 20-21 [9]) :

« L’antérieur est bien, comptabilisé selon le décompte historique du temps, le plus vieux, et, selon l’entendement commun, ce qui a le plus vieilli. Mais l’antérieur peut être aussi premier en rang et en richesse, par son originarité, et l’allégeance qu’il représente pour notre histoire et les décisions historiales imminentes. Cet élément premier, en ce sens essentiel, c’est pour nous la Grèce . Ce qu’il y a ainsi de plus antérieur, nous l’appelons l’initial . Un appel en provient auquel l’opinion de l’individu aussi bien que de la masse est condamnée à rester sourde, et dont elle ne peut que méconnaître la portée essentielle, impuissante à rien pressentir de l’occasion unique qu’offre la remémoration du commencement de nous porter vers l’essentiel.

Nous pouvons rester sourds à l’appel de l’initial. Cela semble ne rien devoir changer au cours de notre histoire. Voilà donc démontré « pratiquement », s’il en était besoin, que nous pouvons parfaitement nous passer d’une remémoration du commencement. De fait, il nous est loisible non seulement de rester sourds à l’appel de l’initial, mais encore de nous bercer de l’illusion que ce serait peine perdue d’y prêter l’oreille puisque nous en avons déjà un « savoir ». Tout le monde parle de l’importance « culturelle » unique de l’hellénisme antique. Aucun de ceux qui tiennent ce genre de discours n’a le moindre savoir de ceci : que commencement il y ait et comment, là, il y a commencement. » (c’est Heidegger qui souligne)

et encore :

« Seuls l’inaugural et l’initial ont de l’avenir ; l’actuel est toujours, d’emblée, périmé. [...] C’est pourquoi la pensée du commencement est une pensée sans hâte, qui ne vient jamais trop tard mais, tout au plus, trop tôt. » (p. 122)

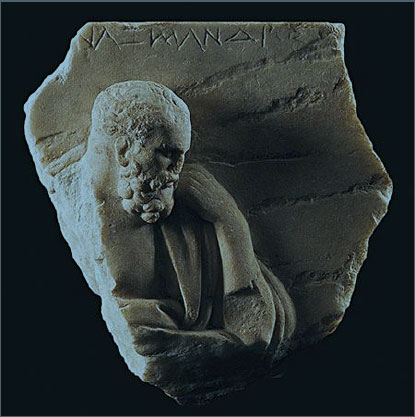

« Le dire initial de l’être dans la parole d’Anaximandre » est le cours que Martin Heidegger fit lors du semestre d’été 1941 à l’Université de Fribourg. Il a été édité à titre posthume en 1981 dans le tome 51 de l’Édition complète de l’oeuvre de Heidegger, puis traduit en 1985 chez Gallimard dans le volume intitulé « Concepts fondamentaux » (Grundbegriffe). Il fait écho à un texte plus connu de Heidegger de 1946, La parole d’Anaximandre (Der Spruch der Anaximander), publié en 1962 dans les Chemins qui ne mènent nulle part (Holzwege) [10]. Selon Heidegger, la parole d’Anaximandre est « le premier commencement de la pensée occidentale » (1941), elle « passe pour la plus ancienne Parole de la pensée occidentale. » (1946).

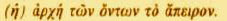

L’ἀπειρον

On rapporte que le théologien Hippolyte de Rome (170-235), et plus tard Simplicius (480-549 ?), dans son Commentaire sur la physique d’Aristote, attribuent à Anaximandre (610-546 avant JC) la paternité de l’usage du mot ἀπειρον (« infini », « illimité ») [11]. L’intérêt du cours de 1941 (à la différence du texte de 1946) est qu’il met l’accent sur cet aspect du « dit » d’Anaximandre : l’ἀπειρον (« apeiron ») comme premier principe de la pensée occidentale. « L’infini » (« l’illimité », « l’empêchement des limites » [12]) serait donc l’un des tout premiers mots, l’un des tout premiers « concepts fondamentaux » de la parole occidentale ?

Dans Le dire initial dans la parole d’Anaximandre, Heidegger relève cette « étrangeté » [Bemfrendliche] — étrangeté que je relève moi-même pour la mettre en rapport avec ce que Sollers disait plus haut de l’« affirmation », de la « négation » et de la « négation de la négation » :

« la première parole qui porte sur l’être contient un dire qui dédit : ά-πειρον [a-peiron, in-fini. A.G.]. C’est là ce que la grammaire appelle un a-privatif, l’« ά » qui permet d’exprimer le fait de « dépouiller », d’ôter, de faire défaut, le manque. Mais défions-nous de la grammaire, et tenons-nous-en à la chose même.

Si elle est l’ά-πειρον, l’άρχή [arché], l’injonction est elle-même caractérisée par l’ά « privatif ». Mais l’injonction ne saurait manifestement, en aucun cas, être ce qui manque, ce qui est « sans », ά peut bien se comprendre, grammaticalement, comme l’expression de la « privation », mais quant à la chose-même et à son essence, il convient de déterminer chaque fois expressément la nature, la modalité et la possibilité de cette évacuation et de ce « ne pas » [nicht]. Il se pourrait que ce « non » [nicht] n’ait pas [nicht] le moindre caractère « négatif » [des « Negativen », du « négatif »]. Il se pourrait que nous comprenions le négatif [das Negative] — depuis fort longtemps — de façon par trop négative [zu negativ] (je souligne. A.G.). »

D’une part, donc, le « non » du « ά » privatif n’aurait pas de caractère « négatif », et Heidegger le dit encore sous une forme négative. D’autre part, le négatif lui-même serait perçu de manière trop négative...

Heidegger relève ensuite une autre étrangeté :

« La conviction que la pensée doit faire preuve, ici, de soins diligents sera peut-être renforcée par l’indication suivante : au commencement de la pensée occidentale, non seulement le premier mot pour l’être, mais encore le mot décisif pour la vérité a, justement, ce caractère « négatif » : vérité se dit άλήθεια [alétheia] [...]. Et si nous nous engageons encore plus initialement dans le commencement, une question se pose : n’y a-t-il pas un rapport initial entre l’essence privative de l’être comme άπειρον et l’essence privative de la vérité comme άλήθεια ? (je souligne) Une unité d’essence encore inexplorée de l’être lui-même et de la vérité ne s’annonce-t-elle pas ici ? »

La Parole du commencement de l’Occident penserait donc, à la fois, unitairement, « l’être », « l’infini », « la vérité » (« le Même ») de manière « privative » ou « négative ».

« N’entre pas dans l’infini qui veut », dit encore Sollers (Le rire de Rome, p. 19). Il en est de même de « la vérité », du Dire initial de l’être et de la Parole d’Anaximandre. Dans La parole d’Anaximandre, Heidegger écrit en 1946 :

« Nous autres, les tardifs, nous devons bien, il est vrai, d’abord penser, en une remémoration, la parole d’Anaximandre, avant de pouvoir méditer la pensée de Parménide et d’Héraclite. Ainsi, le non-sens selon lequel la philosophie du premier serait une doctrine de l’être, et celle du second une doctrine du devenir, tombe dans le vide. » (je souligne [13])

Il m’a semblé que, quelles que soient les difficultés, les « tard venus », les « tardifs », que, selon Heidegger, nous sommes — lecteurs toujours un peu inattentifs à la provenance des mots et des choses —, se devaient quand même d’y regarder d’un peu plus près [14].

LE DIRE INITIAL DE L’ÊTRE DANS LA PAROLE D’ANAXIMANDRE

par Martin Heidegger

LES INTENTIONS OPPOSÉES DE LA TRANSMISSION PHILOLOGIQUE ET DE LA TRADITION PHILOSOPHIQUE

LES INTENTIONS OPPOSÉES DE LA TRANSMISSION PHILOLOGIQUE ET DE LA TRADITION PHILOSOPHIQUE

L’AUTORITÉ DES TRADUCTIONS DE NIETZSCHE ET DE DIELS

L’AUTORITÉ DES TRADUCTIONS DE NIETZSCHE ET DE DIELS

REPRISE : Le retour, par la remémoration, au commencement de la pensée occidentale — écoute de la parole d’Anaximandre

REPRISE : Le retour, par la remémoration, au commencement de la pensée occidentale — écoute de la parole d’Anaximandre

LA MÉDITATION DU DIRE INITIAL DE L’ ÊTRE DANS LA PAROLE D’ANAXIMANDRE

LA MÉDITATION DU DIRE INITIAL DE L’ ÊTRE DANS LA PAROLE D’ANAXIMANDRE

DIGRESSION : APERCU DONNÉ SUR τό χρεών À L’AIDE D’UNE AUTRE PAROLE D’ANAXIMANDRE

DIGRESSION : APERCU DONNÉ SUR τό χρεών À L’AIDE D’UNE AUTRE PAROLE D’ANAXIMANDRE

LA SECONDE PHRASE PENSE L’ÊTRE EN CORRESPONDANCE AVEC SON ESSENCE COMME ENTRÉE EN PRÉSENCE,

LA SECONDE PHRASE PENSE L’ÊTRE EN CORRESPONDANCE AVEC SON ESSENCE COMME ENTRÉE EN PRÉSENCE,ÊTRE-POUR-UN-TEMPS, TEMPS

LE RAPPORT ENTRE LES DEUX PHRASES : LA SENTENCE COMME DIRE INITIAL DE L’ÊTRE

LE RAPPORT ENTRE LES DEUX PHRASES : LA SENTENCE COMME DIRE INITIAL DE L’ÊTRE

ET DE LA TRADITION PHILOSOPHIQUE

Le premier commencement de la pensée occidentale nous a transmis une parole que nous voulons d’abord commencer par écouter. Cette parole est du penseur grec Anaximandre, qui a vécu entre 610 et 540 environ.

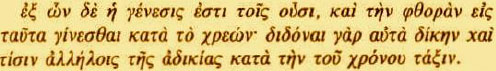

Cette parole dit :

La traduction que nous en proposons, qui, en tant que telle, est inévitablement, déjà, une interprétation, se présente sous une forme qui insère quelques mots explicatifs en plus de l’exacte restitution « littérale ». Nous traduisons ainsi :

« D’où et en sortant de quoi, pourtant, la venue à être est pour ce qui chaque fois entre en présence, là aussi la sortie de l’être en cela (en tant que dans le même) se produit, conformément à la nécessité ; il donne en effet, chaque étant, lui-même (de par soi-même), ajointement, et aussi estime (reconnaissance) laisse l’un à l’autre, (tout cela) de par l’assomption du désajointement, conformément à l’assignation du temporel par le temps. »

Nous accordons ici plus d’importance au fait que cette parole ait été transmise jusqu’à nous qu’aux questions sur les conditions de sa transmission, et sur les arguments à l’appui de la leçon établie car cette transmission, la parole d’Anaximandre la doit au premier chef au poids dont pèse sa vérité propre.

Nous nous soucions d’abord de la vérité de cette parole, c’est-à-dire de la vérité de ce qui y prend la parole. Nous méditons tout d’abord l’essence de ce qui s’y trouve dit. Procédant ainsi, nous passons outre, sciemment, aux exigences de la science historico-philologique, et nous concédons que nous encourons ainsi le reproche de non-scientificité car la « science » ne peut exiger qu’une démarche aux antipodes de celle adoptée ici, une démarche que la « philologie » est le mieux placée pour caractériser, lorsqu’elle fournit, par exemple, l’explication suivante :

« La restitution précise et la claire compréhension du texte original, dans les documents lacunaires qui nous sont parvenus, est le présupposé et le point de départ de toute investigation visant à esquisser, en ses grandes lignes, la philosophie d’Anaximandre [15]. »

Face à cette explication apparemment lumineuse et absolument irréprochable, contentons-nous pour l’instant des remarques suivantes : d’une part, nous n’avons pas la prétention d’esquisser « les grandes lignes de la philosophie d’Anaximandre », pour la bonne raison que « les grandes lignes d’une philosophie », cela peut bien avoir du sens chez un professeur de philosophie du XIXe ou du XXe siècle, mais relève de la pure ineptie s’il s’agit d’un penseur du commencement d’autre part, nous laissons à quiconque sait réfléchir posément le soin de se demander si la « claire compréhension du texte original », « point de départ » de l’esquisse d’une « philosophie », peut être acquise autrement qu’à travers une claire compréhension de ce que les mots veulent dire.

Avec ces deux remarques, nous affichons toutefois la prétention d’être « plus philologique » que cette mouture irréfléchie de « philologie scientifique ». « Plus philologique », cela signifie en l’occurrence : plus au fait des conditions internes essentielles de toute interprétation historique, qui reste nulle et non avenue si elle n’est pas foncièrement et résolument en rapport avec l’histoire, faute de quoi toute exactitude philologique n’est que pur amusement.

La transposition proposée est peut-être déjà à même de donner une idée du pouvoir illimité de dépaysement qu’a cette parole. Cette transposition ne vise nullement à nous rendre cette parole « plus proche », si cela doit signifier : la faire passer en douce dans la zone des évidences courantes. Bien au contraire : la transposition doit repousser cette parole loin de nous dans l’étrange et le dépaysant, et l’y laisser ; car même l’interprétation que nous allons en risquer ne se soucie nullement de nous la rendre accessible, de l’ajuster à nos mesures nous voulons au contraire nous éprouver, nous, comme les exclus de cette parole, comme ceux qui sont éloignés et même infiniment loin de ce qu’elle dit comme de ce qui, sur le mode de cet éloignement, est.

Mais « éloignés » ne signifie pourtant pas : sans aucun rapport. Au contraire : il est un lointain qui rapproche davantage que toute la familiarité irrespectueuse qui caractérise la science historique, pour ne rien dire de l’histoire « mise au goût du jour ».

Il convient tout d’abord de repousser toute tentative visant à mettre cette parole inaugurale de plain-pied avec nous, d’éveiller la capacité de voir que l’érudition et le « progrès » ultérieurs ne font que rapetisser de plus en plus l’initial, qu’ils se sentent à l’aise dans la petitesse, et ainsi demeurent eux-mêmes petits face au secret effroi qu’inspire la stature de l’initial.

Des époques qui ne voient dans l’histoire que du passé, et n’ont de cesse de rabaisser ce passé à n’être qu’un préliminaire naturellement insuffisant aux résultats atteints par le présent, ne sont pas encore, c’est-à-dire ne sont jamais mûres pour l’essence de l’histoire : condamnées à la science historique, elles ne s’occupent constamment, de ce fait, que des changements de « conception de l’histoire », tout en tenant ces occupations pour des « actes » « politiques ». Actes d’autant plus héroïques, sans doute, que, tout en s’adossant au travail de recherche qui les a précédés, ils le traînent dans la boue.

POUR LES INTERPRÉTATIONS DE CETTE PAROLE QUI ONT COURS AUJOURD’HUI

Nous allons citer deux autres traductions dans le seul but de rendre plus explicite, c’est-à-dire d’accentuer, le caractère dépaysant de notre transposition. Elles doivent permettre une comparaison et offrir ainsi quelque occasion de méditer à ceux qui ne possèdent pas la langue grecque et, avant tout, ne sont pas au fait de la nature de la pensée initiale. Dans cette intention, nous n’allons pas citer n’importe quelles traductions, mais deux traductions bien précises, chacune ayant, à sa façon, valeur de témoignage, même si toutes deux concordent sur l’essentiel, fait qui a, pareillement, sa signification propre.

La première des traductions que nous allons citer est de Nietzsche, et se trouve dans le manuscrit, achevé en 1873, d’un ouvrage intitulé : La Philosophie à l’époque tragique des Grecs. Durant le semestre d’hiver 1869/70, Nietzsche avait fait un cours, à Bâle, sur Les Philosophes préplatoniciens, avec interprétation de fragments choisis. Nietzsche n’a jamais publié ce manuscrit, achevé en 1873, qui ne l’a été que trente ans plus tard, trois ans après sa mort [16].

La traduction de Nietzsche est la suivante :

« Là d’où les choses ont leur naissance, là aussi elles doivent sombrer en perdition, selon la nécessité ; car elles doivent expier et être jugées pour leur injustice, selon [98] l’ordre du temps. »

Durant cette même année 1903 où l’ouvrage de Nietzsche fut connu pour la première fois, parut le premier recueil des Fragments des présocratiques élaboré selon les méthodes de la « philologie classique » moderne, édité par Hermann Diels. (Cette édition, augmentée depuis, contient les textes de référence des fragments de la pensée préplatonicienne.)

Diels traduit la parole d’Anaximandre de la façon suivante :

« Or, de là où les choses s’engendrent, vers là aussi elles doivent périr selon la nécessité, car elles se paient les unes aux autres châtiment et expiation pour leur impudence, selon le temps fixé [17]. »

Ces deux traductions sont restées déterminantes pour les interprétations qui ont cours aujourd’hui. Mentionnons brièvement leur spécificité, parce que c’est là la meilleure façon de reconnaître à quel point l’interprétation prétendument scientifique a, dès son premier pas, perdu tout sens critique et érigé la non-pensée en principe. Selon la « première partie », il est question de naissance et de déclin des choses, c’est-à-dire du monde, autrement dit, du cosmos . Selon la façon de penser devenue aujourd’hui habituelle, ce sont là des considérations « physiques ».

(Nous avons eu l’occasion de voir, précédemment, comment la physique contemporaine s’efforce de prouver la liberté comme fait « physico-scientifique », c’est-à-dire « physique ».) Dans la seconde partie de la parole d’Anaximandre, il est question de « châtiment » et d’« expiation », d’« impudence » et d’« injustice », et par conséquent, d’après les représentations d’aujourd’hui, de questions « juridiques » et « éthiques », « morales » et « immorales ». Dès lors, une chose est claire pour le bon sens d’aujourd’hui : cette parole énonce une « loi physique du monde » sous forme de représentations éthiques et juridiques. Et comme, visiblement, toute cette parole veut expliquer la réalité à partir d’une cause ultime, représentation que l’on peut concevoir comme « religieuse » en nommant « théologique » l’énoncé qui y correspond, il n’est pas jusqu’au moment théologico-religieux qui n’y soit, lui aussi, représenté. Ainsi, nous pouvons lire dans la conclusion d’un essai sur Anaximandre qui date de 1940 :

« À partir de l’unité d’une grande pensée religieuse, éthique, rationnelle et physique naît la première grande élaboration (Gedankenbau) philosophique, l’oeuvre du Milésien Anaximandre. »

Nous ne passerons pas notre temps à réfuter une absurdité aussi « grande ». Cette absurdité éclate au grand jour et ne mérite même pas que l’on se donne la peine de la réfuter si l’on songe que : premièrement, il n’y avait alors aucune physique, et par conséquent aucune pensée physique non plus, aucune éthique, et par conséquent aucune pensée éthique non plus, aucun rationalisme, et par conséquent aucune pensée rationnelle non plus, aucune jurisprudence, et par conséquent aucune pensée juridique non plus ; c’est pourquoi la parole d’Anaximandre ne contient pas même une « philosophie » et, pour cette raison, pas d’« élaboration philosophique » non plus ; en second lieu, cette parole parle à partir de l’unité originelle d’une pensée initiale en ce qu’elle a d’unique. Cette unité ne renferme pas les distinctions qui lui sont postérieures, et elle n’est pas non plus leur anticipation en attente de son déploiement, mais quelque chose de propre.

Ce n’est pas que nous voulions imputer à l’auteur de l’essai cité les résultats de la recherche : qu’il nous suffise d’indiquer avec quelle incurie de pensée on se lance dans des interprétations basées sur des représentations empruntées à la physique, à l’éthique, à la jurisprudence et à la théologie, sans jamais se demander si l’orientation que fournissent ces représentations a, en l’occurrence, un sens, pour ne rien dire de sa légitimité. Lorsque, en revanche, on tente d’élucider les pensées d’un penseur à l’aide d’une méditation approfondie de ses interrogations, et qu’à cette occasion on a recours à des concepts qui dépassent la saine jugeote d’un philologue, quelle épouvante ne suscitent pas, alors, les constructions philosophiques et leur arbitraire ! Notons en passant, afin d’écarter les malentendus les plus grossiers, que la philosophie n’a pas à se croire plus avisée que la philologie. Cela ne revient pas non plus à dire que la philologie « ne vaudrait rien » ; ces indications invitent uniquement à méditer ceci :

Une parole comme celle d’Anaximandre exige de nous, tout d’abord, que nous fassions abstraction de toutes connaissance et interprétation du monde courantes pour nous. Mais renoncer à faire intervenir des « représentations » physiques, éthiques, juridiques, théologiques et « philosophiques », c’est là seulement négatif. Autre chose est requis tout d’abord : l’écoute, en toute simplicité, de ce dont, là, il est dit quelque chose. Le drame à bien des égards irréparable de tous les interprètes, et notamment de ceux qui en font « commerce », c’est peut-être qu’ils refusent d’emblée de se laisser dire quoi que ce soit par ce qu’ils interprètent, et préfèrent jouer les plus malins. Or, eu égard aux commencements de la pensée occidentale, ce danger est particulièrement grand. Car un homme honnêtement cultivé du XIXe ou du XXe siècle en vient facilement à penser que, par rapport au savoir élaboré qu’il a acquis, ces commencements de la pensée ont dû être bien rudimentaires, ou, comme on dit encore, « primitifs ». Les tard-venus ne sont pas moins imbus de leur étrange supériorité s’ils ajoutent aussitôt que cette pensée initiale représente une « remarquable » « performance ». La distribution d’éloges de ce genre aux penseurs antiques révèle toute la prétention des tard-venus. Il est difficile, voire impossible, pour la plupart, de se libérer du climat de cette outrecuidance avouée, et d’autant plus difficile que cette outrecuidance est moins claironnée. Cela ne peut réussir, parfois, que si nous nous efforçons au préalable de méditer peu ou prou ce qui est peut-être dit dans la parole à interpréter. Comme tout dépend de cette méditation, les réflexions préliminaires sur l’être et sur la distinction de l’étant et de l’être sont toujours plus essentielles que la connaissance des résultats de la recherche philologique.

Cela dit, cette méditation ne doit pas nous amener à nous fourvoyer en nous imaginant que ces réflexions préliminaires nous fournissent une clef qui, correctement tournée dans la serrure, nous ouvrirait les portes de la vérité de cette parole.

— écoute de la parole d’Anaximandre

La remémoration du commencement est d’abord à l’écoute de la parole d’Anaximandre. La traduction risquée ici contient une interprétation de cette parole, jaillie purement de la méditation de l’être : elle ne convient, donc, que dans le cadre du dialogue avec cette méditation, c’est-à-dire pour celui qui l’accomplit solidairement, faute de quoi sa « vérité » ne saurait être sondée.

Par contraste, nous avons cité la traduction de Nietzsche, et celle des Fragments des présocratiques édités pour la première fois par Hermann Diels. Anaximandre dit :

Ce que nous traduisons :

« D’où et en sortant de quoi, pourtant, la venue à être est pour ce qui chaque fois entre en présence, là aussi la sortie de l’être en cela (en tant que le même) se produit, conformément à la nécessité, il donne en effet, chaque étant, lui-même (de par soi-même), ajointement, et aussi estime (reconnaissance) de par l’assomption du désajointement, conformément à l’assignation du temporel par le temps. »

L’être est le trop proche. Dire qu’il est près, voire tout près, c’est déjà l’éloigner, car même la plus grande proximité inclut déjà essentiellement la distance. L’être n’est jamais distant de nous, parce qu’il est ce en quoi nous sommes transplantés.

Parce que l’être est, d’une telle façon, le trop proche, il est une chose dont l’homme est rarement capable, tant il est volage : incorporer véritablement et simplement à son savoir ce qui donne le la (durchstimmt) à son essence : l’être, l’injonction initiale. Tout étant comme tout rapport à l’étant sont rappropriés à l’être. Lors du commencement inaugural de la pensée, c’est comme τό χρεών — impérieuse nécessité — que l’être est porté au savoir, c’est-à-dire pressenti en même temps, avant tout savoir, comme une nécessité telle. C’est à cette essence de l’être, régnant comme nécessité impérieuse, que correspond l’injonction de la parole directrice : μελέτα τό πάν. « Aie cure de l’étant en son entier. » Seule la pure nécessité, qui est en même temps libération dans la liberté, peut prétendre savoir ce que signifie « la cure » : « Aie cure... » Disons dorénavant : Sois instant dans l’être ! Se tenir instamment dans l’être !

Que dit la parole d’Anaximandre ? Afin de pouvoir écouter, dès le départ, dans la bonne direction, il faut prendre garde au fait que cette parole se compose de deux phrases. La césure est indiquée par le διδδναι γάρ αύτά (« Car chaque entrant en présence donne/lui-même/... »). Mais on ne peut encore décider immédiatement comment le rapport entre les deux phrases reste à penser. Une chose est claire, c’est que la seconde phrase ne se contente pas de répéter ce que dit la première.

Si les deux phrases ne disent pas le Même, on peut présumer en revanche qu’elles parlent du Même. Qu’il y ait une différence entre les deux phrases, c’est ce qu’indique le début de la seconde. Elle est introduite par un γάρ (« car », « en effet »). On peut donc présumer que la seconde phrase fonde, après coup, la première. Mais c’est peut-être bien l’inverse. C’est peut-être la première phrase qui donne le « fondement » de la seconde, qui exprimerait alors une conséquence de ce qui est nommé dans la première. Mais peut-être ne saurions-nous prendre trop de précautions lorsque nous nous mettons à parler de « fondation » ; ce que « fondement » pourrait signifier ici doit en effet être déterminé à partir de l’essence du fondement, de ce qu’en dit la parole d’Anaximandre. Mais peut-être nous faut-il renoncer totalement aux façons de penser qui nous sont familières. Quitte à encourir le danger de n’en rester tout d’abord qu’à la surface, il nous faut tenter en priorité de penser à fond les deux phrases en leur teneur.

la première phrase pense l’être comme τό χρεών

en correspondant au commencement comme triple injonction

Dans la première phrase, il est question de γένεσις et de φθορά ; d’ordinaire, on traduit ces mots par « naissance » et « déclin » (« perdition », chez Nietzsche). « Naissance » et « déclin » désignent le cours variable de toutes choses. Nous voulons dire par là que la « naissance » et le « déclin », où se profile le « mouvement » des choses, seraient en eux-mêmes des « processus » évidents, vu qu’ils sont les « événements » les plus familiers. Qui ne les connaît, cette « naissance » et ce « déclin » ? Et qui ignore que, toujours et partout, il y a « naissance » et il y a « déclin » ? La façon dont les choses particulières naissent, et les causes qui font que toujours elles déclinent, peuvent bien demeurer, elles, mystérieuses et inexplorées à différents égards, mais la naissance et le déclin, c’est là un état de choses qui fait partie de notre « vécu », comme on dit aujourd’hui, et cela dans les secteurs les plus divers du réel.

Et pourtant, qu’est-ce que cela signifie : « naissance » et « déclin » ? Et avant tout : que signifient γένεσις et φθορά ? Comment penser de façon grecque ce que l’on a tôt fait de nommer « naissance » et « déclin », ou encore « génération » et « corruption » ? Notre traduction doit donner une indication. γένεσις : provenance (Hervorgang) ; φθορά : partance (Entgängnis* [18]). Ce dernier mot — Entgängnis, partance, plutôt que Vergehen, déclin — dit plus clairement qu’il s’agit d’une échappée, d’un départ, par opposition à une provenance. Le « weg » (en s’en allant) et le « hervor » (en s’approchant) demandent que soit indiqué de plus près depuis où , en le quittant, il y a mouvement de sortie, et en direction de quoi , en s’y produisant, il y a mouvement de provenance ; ils demandent qu’ainsi soit précisé ce que sont ces deux mouvements. Si nous pensons de façon grecque, c’est-à-dire initiale, il nous faut absolument penser conjointement, dans la provenance et la partance, ce « vers quoi » la provenance est provenance comme ce « à partir de quoi » la partance est partance.

Or la parole d’Anaximandre ne parle pas dans le vague de γένεσις et de φθορά, mais les conçoit comme ce qui έστιν τοί ούντι, comme propres à ce qui entre, pour un temps, en présence. τά όντα, ce ne sont pas « les choses », mais tout étant. Si, cependant, nous traduisons τοί ούντι non par « à l’étant », mais par « à ce qui entre pour un temps en présence » (dem jeweilig Anwesenden), c’est pour nommer ce par quoi se caractérise, pour toute pensée grecque (et notamment pour la pensée inaugurale), ce que nous nommons, nous, « l’étant ». Pensé de façon grecque, l’étant est le pré sent (das Anwesende). C’est à partir de cette pré sence que l’étant provient, c’est hors d’elle qu’il s’en va.

(Nous le savons pertinemment, lorsque nous avons à tout propos le mot d’étant à la bouche, mais que l’on nous demande à brûle-pourpoint ce que signifie « être » de l’étant, et nous voilà désemparés. à moins que l’on ne se mette alors à fournir les « explications » les plus diverses, ce qui ne fait qu’attester à quel point l’être et son essence nous égarent dans l’inessentiel. [105] Notre temps avide de faits regardera-t-il jamais en face, et avec les égards qui lui sont dus, le fait de l’égarement de l’être, à supposer qu’il le veuille, et même, tout simplement, qu’il le puisse ? Les Grecs, à l’origine, pensent autrement, parce que plus résolument et plus simplement.)

Le mot grec pour l’étant est employé ici au pluriel, ce qui revient à nommer doublement : et l’étant dans son ensemble, et tel étant singulier qui, à tel moment, fait partie de cet ensemble. Ce n’est pas de l’étant, pourtant, qu’il est question, mais du fait que « provenir » lui est propre, et que la partance en provient. Il est donc question de ce qui revient en propre à l’étant, et c’est là l’ être de l’étant.

Cependant, « provenir » et « s’en aller » désignent bien le changement et la mutation, donc le « devenir », par conséquent, cette parole montre bien que, très tôt déjà, les Grecs auraient pensé l’« être » comme « devenir ». Les Grecs auraient conçu l’« être » comme « devenir » ? On trouve dans cette pensée des abîmes de profondeur. Peut-être cependant n’est-elle qu’une non-pensée dans laquelle on se réfugie pour n’avoir à repenser ni l’« être » ni le « devenir ». Mais surtout : les Grecs seraient bien éloignés de cette prétendue profondeur, et cela malgré Nietzsche, qui, avec son opposition creuse de l’être et du devenir, s’est rendu impossible la saisie de la pensée grecque. Dans la métaphysique qui est celle de Nietzsche, en revanche, ces concepts d’ être et de devenir ont bel et bien une signification nettement délimitée et essentielle. Mais il faut se garder de confondre pêle-mêle tant le concept nietzschéen du « devenir » et de l’« être » que les concepts hégéliens du « devenir » et de l’« être » avec la γένεσις telle qu’elle fut initialement pensée.

La γένεσις est nommée, et le fait qu’elle est propre à ce qui entre, pour un temps, en présence. Mais cela n’est dit qu’en outre, ce n’est pas ce sur quoi porte proprement l’accent de la phrase. Car elle commence par έζ ών δέ ή γένεσις έστι τοί ούντι, « ce à partir de quoi la provenance est pour ce qui, chaque fois, entre en présence en entier ». Il n’est pas question de l’étant, ni même de l’être de l’étant ; ce qui est dit, c’est ce à partir de quoi il y a provenance. Mais cela, la parole d’Anaximandre ne veut pas le dire non plus au sens où il s’agirait de fixer l’« origine » de l’étant, comprise par exemple comme la glaise originelle à partir de laquelle toutes choses seraient faites. C’est plutôt de 1’« origine » de l’être qu’il y est question. Mais comment cette parole le dit-elle ? Où est le « centre de gravité » de la première phrase ?

Tout se ramène à dire cette seule et unique chose : ce à partir de quoi à tout ce qui en son temps entre en présence sied la provenance, c’est le Même que ce vers quoi, en retour, la partance γινεσται, c’est-à-dire vient à être, provient. Si nous reconnaissons une seule fois ce qui se dit ici, à savoir : ce à partir de quoi se déploie la provenance n’est autre que cela vers où la partance se déploie — alors il ne subsiste plus aucune difficulté à lire en tin ce ταύτα, à la différence de l’interprétation qu’on en a donnée jusqu’ici, comme un ταύτά. C’est seulement ainsi que le texte correspond à ce que veut dire, ici, la parole d’Anaximandre.

Ce ταύτα ταύτά, « ceci », au sens de ταύτά, « le Même », nomme ce vers quoi s’oriente, et ce en direction de quoi pense toute la pensée initiale : la mêmeté de ce qui pour le surgissement est prendre issue de..., et, pour l’évanescence, faire entrée dans... Mais tout cela ne reste-t-il pas dans le vague ? Qu’est-ce donc que ce Même ?

La parole d’Anaximandre nous donne la réponse claire : κατά τό χρεών — surgir à partir du Même et aller se perdre dans le Même sont en correspondance avec la nécessité, c’est ce à quoi correspondent tout surgir et tout « aller se perdre » lorsque, provenant du Même, ils aboutissent au Même. ταύτά, le Même, c’est τό χρεών, la nécessité impérieuse. Quelle nécessité, alors, quel type de nécessité est ici en vigueur ? Car τό χρεών ne vise pas n’importe quelle nécessité, pas plus que la nécessité au sein d’un domaine ontique particulier d’effets. Réponse : τό χρεών est dit simplement à partir du savoir de l’être de l’étant en son entier, plus précisément : en sachant cela à partir de quoi l’être de l’étant prend issue et à quoi il fait retour. τό χρεών — l’impérieuse Nécessité (Not) — ne saurait dès lors être élucidé par référence à une quelconque nécessité (Notwendigkeit) — en pensant par exemple à une loi de cause à effet qui ne souffre pas d’exception (tel le principe de causalité), ou en faisant de la nécessité mentionnée ici celle du « destin », comme si cela pouvait tenir lieu d’explication. Même s’il était légitime d’évoquer ici le destin — ce qui, en l’occurrence, n’est nullement le cas — ce terme de « destin » ne serait à son tour qu’une énigme de plus ; le recours au « destin » revient souvent à avouer, avec une loyauté qui a tôt fait de virer à son contraire, que nous touchons aux limites de notre savoir.

Pour déterminer ce que signifie τό χρεών, il nous faut uniquement nous en tenir à la parole d’Anaximandre ; mais c’est seulement à partir d’une compréhension de cette parole en son unité que nous serons à même de penser dans la direction vers laquelle elle fait signe.

À L’AIDE D’UNE AUTRE PAROLE D’ANAXIMANDRE

Toutefois, nous allons interrompre provisoirement l’interprétation de la parole d’Anaximandre, et nous en tenir à l’autre brève parole qui nous a été transmise de ce penseur :

« L’injonction, pour le présent, est empêchement des limites. »

(À maintenir de façon plus univoque encore : l’injonction comme empêchement de la limite ; cet enjoindre lui-même comme déploiement de la déclosion propre à l’apérité, comme ce qui séjourne pour un temps — comme jour (Weile).

Le caractère inaugural de l’être s’oppose à la constance.

Car c’est précisément ce caractère inaugural qui se retire alors de l’inauguré.)

Le mot grec άρχή (arkhè) n’a pas encore ici son acception ultérieure de principium et de « principe ». Mais le mot lui-même est ancien, et il reçoit pour les Grecs plusieurs [108] acceptions qu’il nous faut mentionner sans plus tarder [19]. άρχή est ce à partir de quoi quelque chose est issu. Si nous pensons l’ άρχή simplement ainsi, ce terme désigne le début, là où a lieu le début d’un déroulement, d’une consécution. Il est alors dans la nature du début d’être justement délaissé au cours de la progression. Le début est là pour être aussitôt abandonné et négligé. Le début est toujours ce que l’on dépasse et outrepasse, ce qui est laissé en arrière dans l’empressement qui va de l’avant. En pensant l’άρχή de cette façon, comme « début », nous renonçons d’emblée à sa teneur essentielle.

L’άρχή est bien ce d’où quelque chose est issu ; mais ce dont quelque chose provient garde, dans le mouvement même de cette provenance, la détermination de la venue, et donne sa tonalité à ce vers quoi le surgissement s’oriente. L’άρχή est ce qui fraye la voie à la nature et au domaine du surgissement. Frayant la voie, l’άρχή prend ainsi les devants, et cependant elle demeure, en tant qu’inaugurale, en arrière et auprès d’elle-même. L’άρχή n’est pas le début laissé en arrière. L’άρχή libère le surgissement et ce qui surgit, mais de telle sorte que ce qu’elle a délivré demeure dès lors détenu dans l’άρχή comme injonction. L’άρχή est l’issue qui enjoint. D’où l’on peut déjà conclure que ce à partir de quoi (έζ ών) le surgissement provient demeure le Même, vers quoi en retour s’en va ce qui va se perdre.

Mais c’est encore trop peu dire, car l’άρχή est aussi injonction qui dispose de l’entre-deux entre surgissement et évanouissement. Ce qui signifie : l’άρχή conjoint précisément cet entre-deux, ce qui n’est plus tout à fait surgissement et n’est pas encore tout à fait évanouissement, mais transition de l’un à l’autre. La transition est le véritable surgissement, et pour ainsi dire sa culmination. L’άρχή règne sur la transition, et tout du long. Elle est en elle-même l’issue qui partout prévaut, qui inclut tout en son injonction et, par cette inclusion, détermine un domaine ; en déterminant un domaine (Bereich), l’άρχή ouvre quelque chose de tel que l’étendue d’une région* [20] (Be-reich). Comme, dans l’essence de l’άρχή, issue et prédominance s’entre-appartiennent, un troisième moment s’y est d’emblée établi, non certes à titre de conséquence, mais comme moment essentiellement co-originaire : le caractère régional, recteur de l’άρχή, ce dont on peut prendre la mesure, ce qui est mesuré en toute son étendue. En parlant ici de « mesurer », nous ne songeons pas à une délimitation quantitative, mais à ce qu’a d’ouvrant et de recteur le fait, pour l’injonction, de s’étendre au loin. Le pouvoir partout prédominant de l’issue implique une telle régie. Verfügung, injonction, tel serait peut-être le mot le plus approprié pour άρχή, si nous gardons en tète le triple caractère de l’injonction comme :

1. Issue prédominante du surgissement et de l’évanouissement

2. Détermination dominante de la transition entre surgissement et évanouissement

3. Maintien de l’ouverture du domaine que domine l’issue.

Comprise dans toute son ampleur, l’άρχή comprend donc l’unité trinitaire : issue, prédominance et régie . Ces indications ne visent qu’à faire signe vers une άρχή pensée, autant que faire se peut, dans toute son amplitude ; elles visent à empêcher l’identification arbitraire de l’άρχή au concept philosophique ultérieur de « principe ». Dans l’initial ne règne pas l’indigence de quelque rapport conçu unilatéralement et à moitié, mais bien la richesse intacte de tous les rapports. Cependant, rien ne nous autorise à penser pour autant que tout s’y liquéfie dans l’indéterminé, car c’est partout, en même temps, le règne de l’unique, vers lequel convergent méditation et questionnement.

De quelle nature est alors l’άρχή ? C’est ce que dit la parole d’Anaximandre : τό άπειρον qu’on traduit (c’est-à-dire inévitablement « interprète ») par « l’illimité », « l’infini ». Cette traduction est correcte. Seulement, elle ne dit rien. Il convient de penser à nouveau ici dans l’orbe de ce qui est dit ici uniquement : ce qui est injonction quant au présent, dans la mesure où il déploie sa présence, et tel qu’il la déploie. τό άπειρον, la résistance opposée à toutes les limites, se rapporte seulement au déploiement du présent, et s’y rapporte en tant qu’ άρχή, c’est-à-dire, comme nous le savons maintenant, d’une triple façon : comme issue, comme prédominance, et comme ouverture d’un domaine. L’άρχή concerne l’être, et ce d’une façon si essentielle qu’elle constitue, en tant que telle, l’être même.

Mais Anaximandre parle pourtant de l’άρχή τών όντων, de l’άρχή du présent. Assurément. Mais il ressort de la première parole citée que, si elle parle bien du présent, elle n’en demande pas moins à partir d’où et vers où, en retour, le présent déploie sa présence. L’άρχή concerne l’être. C’est pourquoi l’άπειρον ne peut être pensé comme un étant.

C’est pourtant bien ainsi qu’on l’interprète, en le comprenant comme être illimité au sens d’un élément universel. Il faudrait par conséquent se représenter le monde comme une bouillie encore indistincte, non seulement d’une composition indéterminée, mais encore, en même temps, sans limites, et par conséquent inépuisable. C’est là oublier que nous devons penser la parole d’un penseur, surtout celle d’un penseur du commencement, et non prendre connaissance des vues d’un chimiste raté et « primitif ». C’est là ne pas s’aviser du fait qu’il est question d’injonction quant à l’être. Mais c’est là surtout négliger de méditer que tous les penseurs qu’ont eus les Grecs ont éprouvé et conçu l’être de l’étant comme présence du présent, et ne pas discerner encore que — et comment — cette interprétation de l’être constitue le point de départ obligé pour pressentir, en son essence, ce que nous nommons « art grec », qu’il s’agisse des oeuvres de la parole ou de celles de la statuaire.

τό άπειρον est l’άρχή de l’être. τό άπειρον est l’empêchement de la limitation, il se rapporte, exclusivement, à l’être, ce qui signifie, entendu d’une oreille grecque, à la présence.

Mais comment aborder ce rapport essentiel ? S’il n’était que le contenu d’une doctrine disparue depuis longtemps, il nous faudrait renoncer à tout espoir d’en savoir quelque chose. Mais dans la parole d’Anaximandre, c’est l’être même qui est dit, et lui, l’être, nous demeure le trop proche, auquel tout étant le cède en proximité. Le comble du dépaysement doit donc bien ménager un signe d’intelligence avec ce qui nous est familier, et faire signe dans cette direction.

L’injonction joint le présent à l’issue, à la prédominance et à l’étendue d’un domaine. L’injonction enjoint ce que nous nommons et avons d’emblée nommé l’étant à rejoindre l’être dans lequel seulement il est étant. L’injonction est l’être-même, et l’injonction est άπειρον, empêchement de la limite. L’injonction est empêchement.

Voilà qui sonne de façon fort étrange, et presque impensable. Mais il nous faut enfin nous arrêter, sans idée préconçue, auprès de cette étrangeté. La formulation elle-même nous confronte déjà, à vrai dire, à cette étrangeté : la première parole qui porte sur l’être contient un dire qui dédit : ά-πειρον. C’est là ce que la grammaire appelle un a-privatif, l’« ά » qui permet d’exprimer le fait de « dépouiller », d’ôter, de faire défaut, le manque. Mais défions-nous de la grammaire, et tenons-nous-en à la chose même.

Si elle est l’ά-πειρον, l’άρχή, l’injonction est elle-même caractérisée par l’ά « privatif ». Mais l’injonction ne saurait manifestement, en aucun cas, être ce qui manque, ce qui est « sans », ά, peut bien se comprendre, grammaticalement, comme l’expression de la « privation », mais quant à la chose-même et à son essence, il convient de déterminer chaque fois expressément la nature, la modalité et la possibilité de cette évacuation et de ce « ne pas ». Il se pourrait que ce « non » n’ait pas le moindre caractère « négatif ». Il se pourrait que nous comprenions le négatif — depuis fort longtemps — de façon par trop négative. La conviction que la pensée doit faire preuve, ici, de soins diligents sera peut-être renforcée par l’indication suivante : au commencement de la pensée occidentale, non seulement le premier mot pour l’être, mais encore le mot décisif pour la vérité a, justement, ce caractère « négatif » : vérité se dit άλήθεια que nous traduisons de façon assez gauche par « Unverborgenheit », « ouverture sans retrait », sans avoir fourni, ce faisant, le moindre point d’appui pour le domaine essentiel dans lequel ladite « vérité » reste à penser. Et si nous nous engageons encore plus initialement dans le commencement, une question se pose : n’y a-t-il pas un rapport initial entre l’essence privative de l’être comme άπειρον et l’essence privative de la vérité comme άλήθεια ? Une unité d’essence encore inexplorée de l’être lui-même et de la vérité ne s’annonce-t-elle pas ici ?

L’ά, dans ά-πειρον, a le caractère de l’άρχή, c’est-à-dire d’une injonction, et ce eu égard exclusivement à l’être, à l’entrée en présence. L’ά se rapporte à la limite, à la délimitation et à l’il-limitation. Mais quel rapport y a-t-il entre la venue à la présence et la limite ? Dans quelle mesure y a-t-il dans la venue à la présence un rapport étroit à la limite et à la délimitation ?

Dans le déploiement de la présence, ce qui vient à la présence se détermine comme tel. Par la présence, le présent prend consistance et devient quelque chose de persistant. La présence du persistant comporte un rapport à la persistance, elle a trait à cette persistance. Vue ainsi, la persistance n’atteint manifestement son essence que dans la stabilité, dans la perpétuation d’une constance consistante. Cette constance dans la durée serait donc, et elle seule, ce qui délimiterait l’essence de la venue à la présence, et de telle sorte que cet affermissement dans la constance serait la limitation appartenant à la présence. L’entrée en présence ne serait alors définitive, en son essence, qu’en vertu du caractère définitif de la constance.

Cependant, il reste à savoir si, et comment, la consistance et la constance correspondent à l’essence de la présence. Cette question ne peut recevoir de réponse qu’à partir de ce qui enjoint en tant qu’essence de la présence et s’appelle dès lors injonction : άρχή τών όντων τό άπειρον : l’injonction est pour le présent ce qui empêche la limite. L’être est présence, mais non nécessairement persistance au sens de la crispation sur la constance. Mais toute présence n’est-elle pas à sa plénitude dans la cons(is)tance la plus grande possible ? L’étant n’est-il pas d’autant plus étant qu’il est plus constant et plus durable ? N’est-ce pas dans la durabilité la plus grande possible que réside la plus sûre garantie de l’étant comme tel ? Certes — certes, au sens de la certitude dans laquelle nous autres, aujourd’hui, croyons savoir l’être de l’étant. Cette certitude est porteuse d’une vérité sur l’étant qui remonte même jusqu’aux penseurs grecs : la constance et la consistance, le άει, la permanence sont la marque la plus éminente de l’όν, de ce qui entre en présence. Mais la parole inaugurale άρχή τών όντων τό άπειρον dit, elle, autre chose. Il ne nous reste qu’à nous unir par la pensée à cette sentence, à supposer que nous ayons à coeur d’être attentifs à sa parole, et non à notre propre opinion.

et la φθορά pour l’entrée en présence de l’étant

L’être est bien venue à la présence, mais non nécessairement constance dans la consistance appelée à durer. Est-ce à dire que la consistance est la défiguration, l’inessence monstrueuse (Unwesen*) de la présence ? Est-ce à dire que la consistance, par conséquent, prive la présence de ce qui lui est essentiel ? Assurément ; car γένεσις, l’entrée en présence, ne désigne pas la pure et simple présence, mais son surgissement et son éclosion. La présence est caractérisée par la γένεσις, par le surgissement. Le seul être-présent au sens d’être-sous-la-main (Vorhandenheit) a déjà assigné une limite au déploiement de la présence, au surgissement, et ainsi abandonné le déploiement de la présence. La consistance amène l’inessence à la présence, et ôte à celle-ci la possibilité de ce qui appartient au mouvement d’entrer en présence comme surgissement et éclosion, à savoir : le retour en arrière et l’évanouissement.

Le surgissement n’abandonne pas, en effet, ce à partir de quoi il surgit. En tout cas, seul ce qui en résulte, seul l’étant pourrait être pensé comme ce qui se tient quitte de l’injonction. En vérité, cela est impossible, parce qu’il n’y a que le surgissement lui-même pour se tenir dans l’injonction — l’injonction qui déploie son essence —, là où n’est jamais ce qui en a surgi. C’est au contraire le surgissement qui amène le « ce à partir de quoi » à se déployer, de sorte que le retour à cette provenance ne peut être que l’accomplissement de l’entrée en présence. Le présent ne se déploie en approche que dans le surgissement, et justement pas dans la présenteté durcie en constance. Il appartient à l’essence du mouvement d’entrer en présence qu’en lui soit empêchée la possibilité de la défiguration dans une constance crispée. L’injonction de l’entrée en présence est empêchement de la « limite », ce mot entendu comme disant : mise à l’écart de la présence comme présence définitive, dans la constance d’une pure et simple présence. Si, par conséquent, le mouvement d’entrer en présence doit être sauvegardé en son essence, c’est-à-dire comme mouvement auquel la sortie hors de la présence n’est pas moins essentielle que l’entrée en présence, il faut que le surgissement surgisse comme allant en retour dans le Même. Le γινστθαι doit être en lui-même φθορά, mouvement de s’en aller. De fait, Anaximandre dit bien : και τήν φθοράν γινστθαι. Même l’évanouissement surgit, et il surgit dans le Même. γένεσις et φθορά, surgissement et évanouissement, s’entre-appartiennent. L’unité de leur co-appartenance ne résulte pas d’une juxtaposition après coup, ni du fait que l’évanouissement serait simplement consécutif au surgissement. Le surgissement, c’est en tant qu’il s’évanouit qu’à proprement parler il surgit, le surgissement, en sa surrection, fait proprement son apparition s’il est transition. Dans la transition, le surgissement se rassemble en sa plénitude essentielle. C’est dans la transition comme surgissement de l’unité du surgir et du s’évanouir que réside le mouvement d’entrée en présence, chaque fois, de ce qui est présent. Mais la transition ne consent pas à la limite de la constance. La transition sauvegarde ainsi ce qui est enjoint dans l’injonction : to άπειρον.

L’empêchement de la limite dans le mouvement d’entrée en présence s’avère être ainsi l’injonction intimée à l’être véritable de l’étant. άρχή τών όντων τό άπειρον. Un étant est étant, par conséquent, non pas dans la mesure où il est quelque chose de constant, mais bien dans la mesure où il est ce qui entre en présence, et à la vérité en ce mouvement d’entrée en présence (Anwesung) qui ne se dégrade pas en présenteté (Anwesenheit) pure et simple. La constance et la perpétuation de la présence ne sont pas décisives, le pouvoir, propre à ce qui demeure, de demeurer ne repose pas non plus alors sur la simple persistance dans toute son « étendue ». Ce pouvoir de demeurer est d’une autre essence, à supposer toutefois que l’être « demeure » caractérisé comme « demeurer ».

Seulement, l’empêchement de la limite (à entendre comme ce qui met le holà à une consolidation dans la pure et simple constance), cet empêchement, donc, serait conçu de façon insuffisante si nous n’en retenions que l’aspect défensif. L’empêchement est d’abord, c’est-à-dire par avance, renvoi au mouvement d’entrer dans la présence. C’est seulement dans la mesure où l’empêchement [die Verwehrung] sauve d’abord l’essence de la présence (la « sauvegarde « [« verwahrt ») — au sens où elle en est gardienne) que l’empêchement de la limite (l’άπειρον) est aussi άρχή, au premier sens : issue de la jonction dans l’être. Mais dans la mesure où, surtout, avec cet empêchement de la limite, l’évanouissement reste infligé à l’essence de la présence, l’injonction est l’arrêt de toute détermination conjonctive incluse dans l’essence du mouvement d’entrée en présence. L’empêchement est ainsi la sauvegarde, qui ne cesse de prévaloir, de l’essence de l’entrée en présence, conformément pourtant à l’essence du refus de la limite. Alors, de quelle façon règne l’άρχή ?

L’empêchement qui sauvegarde son essence, l’άπειρον, est l’injonction au triple sens de : issue, prédominance, ouverture. Comme empêchement, cette injonction est l’être même. Mais comment l’être se rapporte-t-il à l’étant ? La question se pose de savoir si une telle question est, ici déjà, légitime, ici où c’est d’abord l’être, et « seulement » lui, qui doit être dit.

Nous pouvons simplement constater ceci : l’injonction n’est pas pensée comme quelque chose d’efficient, car sur quoi l’être pourrait-il bien avoir un « effet » ? Sur l’étant ? Mais l’étant n’« est » ce qu’il est que « dans » l’injonction et même comme injonction. Mais l’injonction ne saurait non plus produire effectivement de l’étant, car tout ce qui est efficient est déjà quelque chose de l’étant ; or l’injonction est l’être. Comment, donc, l’être laisse-t-il être l’étant ? Car, d’une façon ou d’une autre, l’être est déploiement d’essence (das Wesende), et c’est ce que nomment, précisément, les deux noms d’άρχή, et d’άπειρον. C’est pourquoi il n’y a aucune place, ici, pour l’opinion qui voudrait que l’être s’épuise à présenter l’universelle et indifférente nature de l’étant. Mais comment l’être laisse-t-il être l’étant, lui qui nous est apparu comme άρχή, et άπειρον ?

Anaximandre dit : surgissement et évanouissement surgissent du Même et s’évanouissent dans le Même. Le Même n’absorbe pas l’un et l’autre, tel un réceptacle indifférent, mais le surgir-et-s’évanouir surgit soi-même en correspondant à l’impérieuse Nécessité. Ils lui correspondent parce que celle-ci est l’appel même. Lui-même est le Même. Ce même, l’injonction (άρχή), ce même l’άπειρον est τό χρεών, la Nécessité, celle qui nécessite.

Mais où apprenons-nous jusqu’à présent, au cours de la méditation consacrée à l’άρχή, άπειρον, quoi que ce soit sur la Nécessité ? Où, sinon dans ce qui est nommé comme plénitude d’essence de l’άρχή dans l’άπειρον ? Dans l’empêchement même, pour peu que nous le pensions entièrement au sein de la plénitude de déploiement de ce qui est à dire, dans l’empêchement il y a que le déploiement, soi-même, se prend en garde en se retenant — et cela veut dire : salvation du déploiement de l’essence, c’est-à-dire sauvegarde du mouvement d’entrer en présence. La salvation de l’essence est sauvegarde de l’initial. Mais une telle garde consiste en même temps à se garder de la constance, cette monstrueuse inessence de l’entrée en présence. Cette salvation essentielle est garde redoublée de l’essence. Nécessité ne signifie pas ici misère et aliénation, mais urgence au sens du rassemblement dans l’intimité (Innigkeit) de la pure essence.

Nécessité ne signifie pas ici manque et indigence, mais désigne l’incontournable de ce qui en son essence est unique et, de ce fait, se trouve assigné à cette unicité et à elle seule comme à ce qui lui est le plus propre. À la nécessité ainsi comprise, il appartient de repousser le durcissement en une constance ; celle-ci en effet, en tant qu’inessence, menace l’essence. Comme, cependant, cette menace est essentielle, même le fait de la repousser n’est pas réaction de défense de ce qui a le dessous, mais urgence même, et garde, de la surabondance. La nécessité impérieuse — τό χρεών — contient la détermination plus remplie de l’essence de l’άρχή. C’est-à-dire : l’injonction comme issue, prédominance et ouverture pour le surgissement et l’évanouissement a le trait fondamental de cette nécessité urgente. Celle-ci se déploie sur le mode de l’άπειρον, comme résistance qui garde de toute limitation en une constance définitive. Comme injonction sur le mode d’une résistance opposée à toutes les limites, cette nécessité urgente est ce Même à partir de quoi se déploie tout surgissement, vers lequel tout évanouissement retourne, et en quoi se déploie, comme dans le Même, la transition, tel est le véritable mouvement d’entrer en présence, qui ne tombe pas dans la constance.

La méditation consacrée à la parole plus brève d’Anaximandre άρχή τών όντων τό άπειρον peut nous aider à saisir plus clairement le terme et le concept de τό χρεών, et ainsi la nomination de ce qui, proprement, se dicte dans la première partie de la sentence. Car le Même duquel le surgissement éclôt et auquel l’évanouissement retourne, ce Même est nécessité urgente. τό χρεών ne signifie pas une nécessité suspendue on ne sait où et située en dehors de l’άρχή. Ce Même et Un en sa nécessité, cet Unique en son unité, cet initial en son unicité, n’est autre que l’emprise du commencement (der Anfang). En tant qu’injonction donnée à l’entrée en présence de ce qui, pour un temps, entre en présence, le commencement est l’essence du mouvement d’entrer en présence : il est l’être même. C’est l’être que dit la parole d’Anaximandre. La première phrase nomme l’être même comme le Même, dans l’injonction duquel tout ce qui vient, pour un temps, à la présence est.

EN CORRESPONDANCE AVEC

SON ESSENCE COMME ENTRÉE EN PRÉSENCE,

ÊTRE-POUR-UN-TEMPS, TEMPS

La seconde phrase, quant à elle, ne parle en revanche expressément que de l’étant : διδδναι γάρ αύτά elle est introduite par un γάρ, « à savoir », « car ». Nous avons déjà remarqué que sa signification n’est pas d’emblée univoque, mais le rapport entre les deux phrases peut à présent être pensé à fond avec plus d’acuité, après l’élucidation que nous avons donnée de la première. Cependant, il est plus sage, ici encore, de penser d’abord à fond la seconde phrase dans ses grandes lignes et, ce faisant, de saisir à nouveau ce qui lui donne son poids et sa portée.

Il y est dit que le présent donne lui-même ajointement, et de lui-même ; que chacun garde reconnaissance, mais tout cela τής άδικιας. Le génitif exprime que le présent en tant que tel, c’est-à-dire dans le déploiement de sa présence, est en rapport avec l’άδικια, le désajointement. Comment comprendre cela ?

À tout ce qui, pour un temps, est présent appartient le désajointement. Cela veut dire : ne pas se joindre à l’injonction. Seulement, dans la mesure où le présent déploie sa présence, il se situe dans l’injonction et lui satisfait. Le présent est toujours ce qui est à partir de soi-même, όντα αντά. Certes, mais, du fait que l’étant est toujours étant à partir de lui-même, l’être, à savoir l’entrée en présence, consiste en une insistance, l’insistance sur la constance. Cette insistance sur... appartient, elle aussi, à l’essence du mouvement d’entrer en présence, pris en lui-même : l’être insiste sur le déploiement de l’entrée en présence, et cela veut dire insiste pour que l’entrée en présence trouve son caractère dé fini tif dans une constance, et dans une telle fin (limite), son achèvement. Dans le mouvement propre à ce qui entre en présence (όντα αντά), il y a la consistance comme insistance sur la constance. Dans ce mot, nous ne devons plus penser dorénavant seulement la persistance et la perpétuation définitive de l’entrée en présence, mais bien, en même temps et avant tout, cette « insistance sur... », cette crispation définitive sur le toujours (l’άεί).

Ainsi comprise, la consistance est contre l’essence évanescente enjointe à l’être, contre l’άρχή, contre l’άπειρον, l’empêchement de la limite. Or, ce qui déploie essentiellement son essence, et cependant la déploie à l’encontre de l’essence, c’est l’inessence (das Unwesen* [21]). Ce qui, contrevenant à l’injonction, conforte la consistance de ce qu’elle enjoint, et la confirme, c’est le désajointement, l’άδικια. Celle-ci ne vient pas, à ce qui entre en présence, d’on ne sait où, mais réside elle aussi dans l’essence de l’entrée en présence et a sa place dans la nécessité de l’être. En tant qu’empêchement de la limite, celui-ci est en lui-même rapporté d’emblée à la limitation dans la consistance, et ainsi au désajointement comme possibilité se déployant. [Möglichkeit, possibilité, vient de mögen, aimer, vouloir bien.] (Le caractère « privatif » du désajointement atteste ainsi en même temps l’essence de l’être, à titre de contrariété de cette essence. L’essence de l’être a elle-même, au sens inaugural de l’injonction, un caractère privatif : τό άπειρον.)

Mais, dans la mesure où le présent correspond à l’essence de l’entrée en présence, il ne consiste ni ne se crispe en consistance dans la constance. Le mouvement d’entrer en présence est surgissement en tant que transition. Ce qui vient de cette façon à la présence donne soi-même ajointement, δικην. Il s’ajointe à l’injonction. C’est-à-dire : l’entrée en présence est transition du surgir au s’évanouir. Mais, dans la mesure où c’est à l’être que l’étant donne ainsi ajointement, il est d’une essence telle — en tant qu’étant pour un temps — qu’il laisse dès lors tout étant pour un temps être ce qu’il est. Donnant ajointement à l’être, tous les étants se reconnaissent mutuellement. Ainsi, chacun garde pour l’autre l’estime qui lui est due (καί τίσιν άλλήλοισ). C’est seulement en vertu de cette réciprocité dans la co-appartenance (διδόναι δικην και τισιν αλλήλοισ) que se détermine pleinement le rapport essentiel du présent pour-un-temps au désajointement. Donner ajointement et garder mutuellement reconnaissance — c’est se remettre du désajointement, l’assumer (verwinden). Nous ne parlons pas de désajointement surmonté mais assumé, parce que le désajointement n’est pas, pour autant, mis de côté. Il appartient, en effet, à l’essence de l’entrée en présence, en tant que sa propre inessence. La constance n’est pas surmontée au sens de l’extinction complète, c’est-à-dire de la suppression de sa possibilité essentielle. Au contraire : ce qui a trait essentiellement à l’inessence déploie bel et bien son essence, et cela pourtant est assumé. Pour autant qu’il déploie son essence, le présent ne s’engage pas dans l’inessence. Se remettre du désajointement, cela appartient à l’essence du présent pour un temps comme tel, car il se joint comme tel (comme déployant pour un temps sa présence) dans la transition. Mais cet ajointement correspond à l’appel qui se trouve dans tout ce qui est transitoire.

La transition est chaque fois cette entrée en présence ù se déploient en même temps surgissement et évanouissement. La transition contient ainsi en soi ce Même à partir duquel, et vers lequel, surgissement et évanouissement déploient respectivement leur essence ; la transition est même le pur surgissement de ce Même. Ce Même est l’être même.

Dans la transition, c’est-à-dire là où ce qui vient à la présence se remet du désajointement et n’insiste pas sur la consistance, ce qui vient à la présence se joint à son mouvement d’entrer en présence, et se retrouve en lui. De cette façon, il s’acquitte du « quand » et du « pour combien de temps » assignés à l’étant. Se remettant du désajointement, ce qui vient à la présence répond à l’assignation du temporel par le temps. Et inversement : correspondre au « temps », c’est là se remettre du désajointement.

Que signifie, en l’occurrence, « temps » (κρόμοσ), et pourquoi la sentence sur l’être parle-t-elle du temps ?

L’habitude moderne (déjà préfigurée, d’une certaine façon, au début de la métaphysique, par Aristote) qui consiste à penser conjointement le temps et l’« espace » ne peut que nous égarer. Car le temps est alors pensé simplement d’après son étendue, celle-ci n’étant à son tour appréhendée que comme décompte de points-instants s’écoulant. Pensé de façon moderne, le temps est, au même titre que l’espace, un paramètre, un étalon sur lequel on se règle pour mesurer et compter. Le temps et l’espace sont essentiellement rapportés à un « compte ».

κρόμοσ, cependant, est en grec le répondant du τόποσ, de l’emplacement où, chaque fois, un étant est à sa place. κρόμοσ est le temps propice, le temps accordé, à la différence du contre-temps. τάξις ne signifie jamais série de points-instants consécutifs, mais désigne le caractère d’assignation propre au temps lui-même, comme temps destiné, destinant, accordant et ajointant. Nous ne saisissons pas le « temps » lorsque nous disons : « Le temps est... », nous le saisissons mieux en disant : « Il est temps », c’est-à-dire : il est temps que cela arrive, que cela vienne, que cela aille. Ce temps, auquel nous faisons appel de cette façon, est tel qu’il avise et assigne. Le temps est l’assignation du présent à entrer, pour un temps, en présence. Le temps n’est autre que le fait de délivrer l’extension pour le temps (Weile) chaque fois enjoint, conformément auquel ce qui vient à la présence y vient chaque fois pour un temps ( je -weilig). Dans la mesure où l’étant présent pour un temps se remet du désajointement αύτά, à partir de soi-même, il répond au temps enjoint de la transition. Dans la mesure où l’étant présent pour un temps donne ajointement à l’injonction et où tous les étants ont une reconnaissance mutuelle, il répond à l’assignation du pour-un-temps (Weile). Dire que l’étant est dans la mesure où, chaque fois, il correspond, dans son « être », au « temps », c’est ne rien dire d’autre que : l’être même est attardement pour un temps (Verweilung), il est déploiement de présence .

Non-dit reste que l’être qui déploie ainsi son essence a dans le temps lui-même l’injonction de son essence. Pourquoi la parole d’Anaximandre sur l’être parle-t-elle du temps ? La réponse (implicite) en est que l’être lui-même est « éprouvé » (« erfahren ») comme entrée en présence, et celle-ci comme transition du surgir au s’évanouir. L’entrée en présence est ce temps qui ne dure qu’un temps (Weile), et son inessence réside dans l’attardement qui aimerait insister sur une constance définitive. L’essence de l’être empêche cette limite. Dans ce temps qui n’est toujours essentiellement que pour un temps, l’être se détourne et se libère du désajointement ; il sauve, par l’évanouissement, cet Un et Même, seul à enjoindre, qui pour tout étant est issue, prédominance et ouverture.

LA SENTENCE COMME DIRE INITIAL DE L’ ÊTRE

Quel rapport y a-t-il, donc, entre la première et la seconde phrase de la sentence ?

La première phrase dit que surgissement et évanouissement, qui en leur unité constituent l’essence de l’être, surgissent du Même. L’évanouissement, lui aussi, « surgit ». Ce Même est l’injonction quant à l’essence de l’être, il est l’être comme commencement.

La seconde phrase parle de l’étant (αύτά τά όντα), et parle de la façon dont l’étant comme tel est lui-même. La seconde phrase nomme simplement l’être, et le nomme comme assomption du désajointement. La seconde phrase ne donne nullement le fondement de la première. La sentence ne vise pas par exemple à expliquer le surgissement à partir du Même et l’évanouissement vers le Même en caractérisant l’étant comme déterminé par le désajointement. C’est plutôt l’inverse : l’être est ce qui se remet du désajointement, c’est-à-dire : il n’en reste pas à insister sur la constance, parce que la transition appartient à l’essence de l’être.

La seconde phrase donne la parole à l’épreuve (Erfahrnis) de l’être. À cette épreuve, la transition se dévoile comme pur surgissement recueilli en lui-même. D’une telle épreuve, la pensée reçoit l’indication quant à la perspective dans laquelle sont à penser l’essence de l’être et le commencement de cette essence. C’est là ce que dit la première phrase. Parce que, « en effet », l’étant dans son être déploie son essence à partir de la correspondance à l’assignation du temps opportun, l’essence de l’être doit être incluse dans l’entrée en présence. Il en est ainsi dans la mesure Où l’entrée en présence a le caractère du temps imparti (Weile), qui se détermine à partir de la transition et comme transition.

Ce temps imparti est ce qui s’attarde en son temps, et, en s’attardant, « ne » s’accorde « qu »’un temps. Ce « ne... que » n’est pourtant synonyme d’aucune restriction ; il dit au contraire la pureté de l’essence de l’être en sa suspension : l’éclosion passagère comme transition. Mais la transition ne se déploie que pour autant que le Même enjoint le surgir et le s’évanouir, cette injonction étant la nécessité urgente.

La première phrase nomme le commencement de l’essence de ce que nomme la seconde, à savoir : l’être. Elle parle tout autant de l’être que la seconde, mais d’une autre façon. Les deux phrases nomment une correspondance (κατά... ). La seconde phrase pense l’être en correspondance avec son essence, c’est-à-dire avec l’entrée en présence, c’est-à-dire avec le temps imparti (Weile), c’est-à-dire avec le « temps » (Zeit). La première phrase pense l’essence ainsi éprouvée en correspondance avec son « commencement », c’est-à-dire avec l’injonction (άρχή) ; en tant que même, cette injonction règne sur les traits essentiels de l’entrée en présence, le surgissement et l’évanouissement, en leur unité, dans la mesure où chaque étant est pour autant qu’il ne s’attarde qu’un temps, son temps.

En chaque mot, la sentence parle de l’être et de lui seul, là même où elle nomme expressément l’étant (τοίς ούσι), (αύτά). La sentence dit l’injonction de l’être et l’être comme injonction. Or l’injonction est le commencement. La sentence est ainsi le dire initial de l’être.

Savoir cela, c’est la première condition d’une remémoration du commencement. Mais l’essentiel demeure uniquement ceci : l’être « est » initialement l’injonction qui empêche toutes les limites au sens de la consistance. Dans un tel empêchement, l’injonction réchappe en se sauvant vers elle-même dans le Même qu’elle-même est. C’est seulement ainsi que le commencement est commencement, c’est-à-dire tel qu’il ne peut se déployer qu’en commençant. Mais, en tant que retour en lui-même, le commencement est le comble du retrait. C’est ainsi qu’il se dévoile enfin lorsque la pensée elle-même est, à nouveau, inaugurale.

(ταύτά comme provenance du surgissement et destination de l’évanouissement. Mais quelles sont la destination du surgissement et la provenance à laquelle échappe l’évanouissement ? Réponse : l’entrée en présence, comme transition. Le retrait qui déclôt (άλήθεια).

Dans cette mesure, l’άλήθεια qui n’est pas dite et ταύτά, c’est-à-dire l’άπειρον, sont encore une fois, et plus initialement encore, le Même.)

Martin Heidegger, Le dire initial de l’être dans la parole d’Anaximandre,

dans Concepts fondamentaux, Gallimard, 1985, p. 123-158.

Traduction Pascal David.

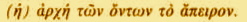

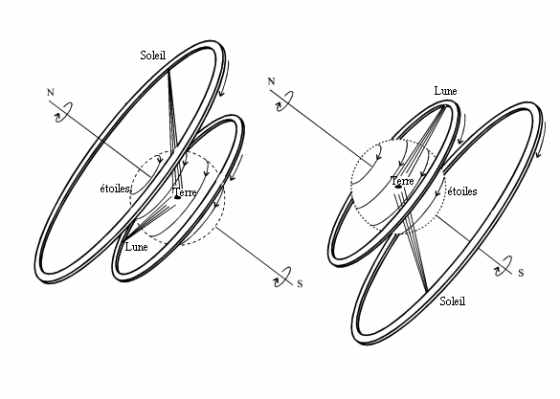

- Schémas du modèle de l’univers d’Anaximandre. À gauche, le jour en été ; à droite, la nuit en hiver.

Où se lit le signe de l’infini.

CHANGEONS D’ÈRE : PARADIS ET INFINI

Franchissons quelques décennies ou quelques siècles — « changeons d’ère inventons une ère d’une autre ère » —...

Paradis

mais qu’est-ce qui m’a pris de venir habiter ici qu’est-ce qui m’a précipité à l’abri ce qui est le plus fini dans ce monde-ci exige l’infini comme un point sur l’i ou encore ce qui est le plus indéfiniment menti par ici se réduit en germe si vient l’infini le mâle fini sent en lui des grandeurs voulant l’infini mais la femelle nature dans l’indéfini se hâte de ranger tout fini en lui et ainsi l’aventure du fini et de l’infini est celle de l’exil de chacun en soi-même à la faveur de la négation non finie par le flux de la négation elle-même infinie venant découper du fini-fini ce qui fait que vous autres petits finis vous restez pareils quant à l’infini toujours aussi nuls zéros confinis toujours cercle sphère et rond crucifère au lieu de trancher le nœud des soucis et c’est aussi pourquoi la deuxième personne s’adresse à la première pour lui dire qu’elle est la troisième comme deuxième primaire à demi et la première en se disant la troisième fait pour la deuxième un récit messie et la troisième ramenant dans la secondaire le souvenir de la quaternaire devenue tertiaire se rappelle par la première qu’elle aussi emportée la parlait la nuit au commencement était donc la portée je-suis-tu-es-il-ou-elle-est-nous-sommes-vous-êtes-ils- ou-elles-sont et salut ronron avant l’explosion

mais qu’est-ce qui m’a pris de venir habiter ici qu’est-ce qui m’a précipité à l’abri ce qui est le plus fini dans ce monde-ci exige l’infini comme un point sur l’i ou encore ce qui est le plus indéfiniment menti par ici se réduit en germe si vient l’infini le mâle fini sent en lui des grandeurs voulant l’infini mais la femelle nature dans l’indéfini se hâte de ranger tout fini en lui et ainsi l’aventure du fini et de l’infini est celle de l’exil de chacun en soi-même à la faveur de la négation non finie par le flux de la négation elle-même infinie venant découper du fini-fini ce qui fait que vous autres petits finis vous restez pareils quant à l’infini toujours aussi nuls zéros confinis toujours cercle sphère et rond crucifère au lieu de trancher le nœud des soucis et c’est aussi pourquoi la deuxième personne s’adresse à la première pour lui dire qu’elle est la troisième comme deuxième primaire à demi et la première en se disant la troisième fait pour la deuxième un récit messie et la troisième ramenant dans la secondaire le souvenir de la quaternaire devenue tertiaire se rappelle par la première qu’elle aussi emportée la parlait la nuit au commencement était donc la portée je-suis-tu-es-il-ou-elle-est-nous-sommes-vous-êtes-ils- ou-elles-sont et salut ronron avant l’explosion

Philippe Sollers, Paradis, folio, 1981, p. 193

Paradis II

- Duns Scot

nous sommes avec le docteur subtil à présent qui ne comprend pas vraiment pas comme il a raison comment on peut distinguer l’essence de l’existence jean duns scot 1266 passage à paris 1305 expulsé par philippe le bel mort à cologne 1308 respirant donc le même air que dante