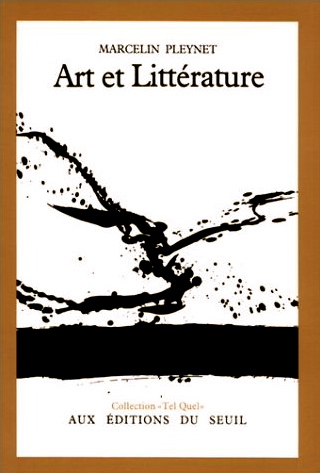

Cy Twombly, Vue sur Coronation of Sesostris (un cycle de dix œuvres), 2000.

Acrylique, bâton à l’huile, crayon à la cire, mine de plomb sur toile.

© Siegfried Forster / RFI. Zoom : cliquez l’image.

Cy Twombly au Centre Pompidou

C’est une rétrospective complète de l’artiste américain que propose le Centre Pompidou dans un parcours chronologique de 140 peintures, sculptures, dessins et photographies, dont nombre n’ont jamais été exposés en France. Des premiers travaux de Cy Twombly (1928-2011) marqués par les arts dits primitifs, le graffiti et l’écriture, jusqu’à ses dernières peintures aux couleurs exubérantes, en passant par ses compositions charnelles du début des années 1960 et sa réponse à l’art minimal et conceptuel dans les années 1970 (du 30 novembre 2016 au 24 avril 2017).

Entretien avec Jonas Storsve, le commissaire de l’exposition.

RFI : Toute sa vie, Cy Twombly a cherché de choses nouvelles. Qu’est-ce qu’il a trouvé pour devenir un des artistes majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle ?

Jonas Storsve : Je pense qu’il a d’abord déconstruit la peinture pour ensuite la reconstruire. Cy Twombly était quelqu’un qui travaillait sur la durée, qui a toujours gardé des réserves, un peu comme du « carburant », pour un long voyage. Je pense qu’il avait prévu de vivre et de travailler très longtemps et il a travaillé jusqu’à son décès.

La première salle ouvre avec des toiles blanches couvertes de ses fameuses écritures dont il refusait l’appellation « graffitis ». On est accueilli par un tableau de 1954, peint à New York.

C’est un peu le tableau qui regarde les visiteurs en même temps que les visiteurs regardent le tableau. Donc c’est une invitation à la contemplation de l’œuvre.

Cy Twombly a voyagé dans le monde entier. Il est né dans le sud des Etats-Unis, à Lexington, Virginia, a étudié au Black Mountain College, le « Bauhaus » américain, avant de s’installer à la fin des années 1950 à Rome et à Gaeta en Italie avec sa femme italienne. Et il a toujours gardé une affinité pour Paris. Ces trois destinations étaient-elles les pôles principaux de son inspiration ?

Non, je pense que le monde méditerranéen était extrêmement important pour lui. Il avait beaucoup voyagé en Grèce, en Asie mineure, il est allé jusqu’en Afghanistan, au Yémen, plusieurs fois en Égypte. C’était un très grand voyageur et un grand lecteur.

Parmi les premières œuvres présentées dans l’exposition se trouvent des tableaux réalisés en 1953, inspirés par le Maroc.

Ces œuvres n’ont pas été réalisées au Maroc. En fait, les motifs viennent d’un musée ethnographique à Rome qui a des collections africaines. Donc ce sont vraiment des ustensiles qu’il dessine. On a les dessins dans des carnets de notes et dont il se sert, une fois rentré aux Etats-Unis.

En 1962, Cy Twombly descend le Nil jusqu’au Soudan. En 1985, il travaille à Louxor. Quelle était sa relation avec l’Afrique ?

Ce n’est pas une relation avec l’Afrique. L’Egypte n’a rien à voir avec l’Afrique subsaharienne. Il aimait Louxor à cause du climat. Il aimait passer l’hiver là-bas, tout simplement parce qu’il y faisait beau et dans les maisons romaines anciennes les pierres étaient froides.

Parmi les chefs-d’œuvre exposés au centre Pompidou, on découvre 50 Days at Iliam, réalisé en 1978.

On y voit la guerre de Troie avec le camp grec d’un côté et le camp troyen de l’autre côté. Il y évoque plus qu’il ne le dessine ces terribles combats qui se terminent avec la chute de Troie.

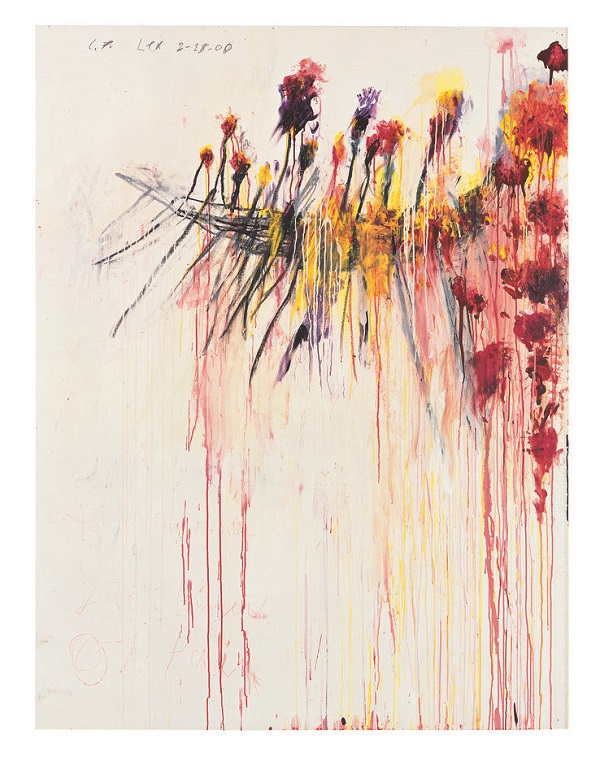

Blooming , cette œuvre dotée d’une couleur rouge et d’une pluie de formes époustouflantes règne dans la dernière salle. Commencée en 2001, elle est restée inachevée. Cy Twombly, a-t-il réussi à faire tout ce qu’il a voulu dans sa vie de peintre ?

Je sais que sur son lit de mort, il commençait à halluciner et demandait des pinceaux. Il pensait que le rideau de la chambre était en fait la toile sur laquelle il était en train de peindre. rfi

Cy Twombly, Blooming, 2001-2008, Collection particulière.

© Photo : Studio Silvano, Gaeta. Zoom : cliquez l’image.

Dossier. Première mise en ligne le 7 juillet 2011.

- Le peintre américain Cy Twombly

à Paris le 23 mars 2010

L’artiste américain Cy Twombly est décédé

le mardi 5 juillet 2011 à Rome

L’artiste américain Cy Twombly, 83 ans, l’un des grands peintres abstraits du XXème siècle, est mort mardi dans un hôpital de Rome, a annoncé à l’AFP le directeur de la collection Lambert en Avignon, Eric Mézil.

Hospitalisé il y a quelques jours, le peintre, qui vivait en Italie, souffrait depuis plusieurs années d’un cancer, selon M. Mézil.

Une exposition consacrée à ses photographies venait de s’ouvrir à la mi-juin dans les locaux de la collection d’Yvon Lambert, qui fut son premier galeriste en Europe.

"C’était un tel roc", disait mardi soir Eric Mézil qui le connaissait depuis 20 ans et avait pris un billet de train pour aller le voir la semaine prochaine. Il lui avait rendu visite en mai encore : "Oui il allait bien, comme un vieux monsieur".

Il était aussi prévu que Cy Twombly, qui n’aimait pas les interviews, vienne en Avignon en septembre pour y voir l’exposition, intitulée "Le temps retrouvé, Cy Twombly photographe et artistes invités", dont il était co-commissaire avec M. Mézil.

Ami de Jasper Johns et Robert Rauschenberg, artiste américain parmi les plus reconnus de sa génération, Cy Twombly, installé en Italie depuis plus de 50 ans, vivait à Gaeta, ville côtière entre Rome et Naples.

"Il souhaite être enterré à Rome, ville qu’il chérit depuis 50 ans", a précisé à l’AFP M. Mézil.

Edwin Parker Twombly, surnommé Cy par son père, est né en 1928 à Lexington (Virginie). Il passera notamment par le célèbre Black Mountain College (Caroline du Nord), pépinière de l’avant-garde new-yorkaise, avant de s’installer en Italie, où il épouse en 1959 l’Italienne Tatiana Franchetti.

Célèbre pour ses graffitis, qui laissent transparaître la force du geste, il avait acquis une renommée mondiale et, en 1994, le MoMA de New York avait organisé une rétrospective de ses peintures, dont les prix s’envolent.

Toujours secret, l’homme a acquis une vraie reconnaissance en Europe, en France notamment où il a réalisé l’an dernier pour le Louvre un immense plafond d’un bleu méditerranéen bordé de cercles colorés, surplombant des bronzes grecs et romains rassemblés dans une des ailes les plus anciennes du musée.

(durée : 3’32" — Archives INA)

En 2007, lors d’une exposition à Avignon où le peintre était venu montrer ses toiles "pivoines", une visiteuse avait posé ses lèvres sur un des tableaux, laissant une marque de rouge.

La cour d’appel de Nîmes avait condamné l’auteur de la dégradation, Rindy Sam, à payer 18.840 euros à la collection Lambert, au titre des frais de restauration de la toile.

Mardi soir, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a salué cet artiste "ni figuratif, ni abstrait. Seulement génial".

"Aussi bien dans sa peinture, ses dessins que sa sculpture, Cy Twombly s’est constamment tenu à l’écart des grandes oppositions qui auront agité la scène artistique du XXe siècle. Il n’était d’aucune chapelle. Moderne, mais étranger à tout discours de rupture avec la tradition", a estimé le ministre dans un communiqué.

Cy Twombly "était non seulement un immense artiste mais aussi un homme merveilleux", a déclaré à l’AFP Marie-Laure Bernadac, chargée de l’art contemporain au musée du Louvre. Mme Bernadac met en avant "la discrétion, la distinction, la culture, la légèreté de ce grand peintre".

"On perd quelqu’un d’immense, un artiste à part et singulier qui a très vite été adopté par l’Europe alors que les Etats-Unis ont mis plus de temps" pour reconnaître son travail, déclare Mme Bernadac.

"C’était un peintre qui se nourrissait de poésie. Il était imprégné de culture méditerranéenne", relève-t-elle.

MARSEILLE (AFP)

Site Cy Twombly

Biographie (en anglais)

Bacchus (à la Pointe de la Douane à Venise)

Les épiphanies de Twombly

par Philippe Sollers

Une épiphanie, au moins depuis Joyce, est un fragment ouvert de réalité restant énigmatique parce qu’il emprunte à plusieurs temps ou à plusieurs espaces à la fois sa puissance d’apparition. L’événement est très fort pour celui qui le vit et le note, mais nous, lecteurs, spectateurs, contemplateurs, tout en ressentant la mise en scène de l’instant inscrit et commémoré, nous savons que nous n’en posséderons jamais toutes les données. Il s’agit d’une expérience intérieure venant de l’extérieur, comme une hallucination. Nous devinons que le lieu, le moment, l’éclatement des sensations ont une référence précise — celle d’un journal intime — mais le récit se dérobe, il ne reste qu’une entaille, un tourbillon, une citation, un nom, une stèle. Une mémoire se dit, une jouissance se célèbre. Le nom, l’image allusive, la dédicace, la date. Le tout sans bords, en mouvement, comme lancé dans la délectation plane. On peut y reconnaître un dieu si l’on veut. Pas n’importe lequel. Pas n’importe quand ni sous n’importe quel masque. « Alors il reconnut le dieu. » Situation homérique classique, théophanie derrière l’épiphanie parfois la plus triviale. L’invitation de Twombly est explicitement de cet ordre. Son héros calme et décidé — lui-même — enregistre ces révélations. Il a choisi de vivre à Rome, mais toutes les épiphanies, aurait dit l’auteur de Finnegans Wake, mènent à Rome. Entendons-le même en sanscrit : RAUM !

Voici donc une série d’abréviations. Si on devait tout raconter... Mais non, impossible. Évoquer : pour cela, il faut un théâtre. Chaque détail introduit est un acteur. L’acte est la pièce. Je prends cette description : « Collage — huile, craie grasse et crayon sur papier Fabriano, reproduction rapportée d’un dessin de Poussin : Renaud et Armide, pellicule adhésive transparente. Au revers : copie manuscrite d’un texte mythologique rayée par l’auteur. » Je peux être sûr que chacun des mots, ici, a été vécu comme une séquence de roman durable : collage (celui-ci, pas un autre), huile, c’est vraiment de l’huile et nous sommes tout de suite dans la dimension du baptême, de l’onction — le nom propre est dans le langage comme de l’huile dans de l’eau ; craie grasse et crayon : masculin et féminin aux qualités réciproques ; papier Fabriano ; l’Italie ; dessin de Poussin : l’exil volontaire, le Français comme l’Américain de Rome : Renaud et Armide : le poème est là ; pellicule adhésive transparente : je colle pour laisser transparaître, j’expédie une lettre fermée mais lisible, je mets mon timbre, j’adresse l’ensemble à la verticale comme une libation. Le contemplateur lit un pli qui ne lui est pas destiné, il doit le renvoyer au peintre qui nous donne son nom de code, son vrai nom : Pan, Narcisse, Bacchus, et bien d’autres. Twombly, comme négligemment, vous demande de le considérer comme un dieu.

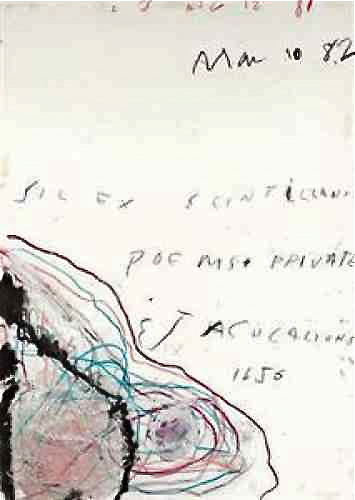

Il doit avoir ses raisons. Un dieu, c’est de l’espace et du temps rassemblés en une seule vision, pour une occasion unique. Le calendrier de Twombly ouvre sur une liturgie. Cinq jours en octobre de cette année-là, ce novembre-là, cet hiver-là. Les autres prélèvements dans Poussin ? La Fête de Pan, Vénus à la fontaine (je suis Pan, je suis Vénus) et L’Extrême-onction (on vous l’avait dit). Les cinq jours d’octobre ont été une vraie bacchanale. Quoi ? Comment ? Avec qui ? Peu importe, et la véritable réponse ne peut être qu’entre moi et moi. Il faut donc s’en excuser légèrement par un don. D’où les dédicaces, ou, si l’on préfère, les « adresses » sur l’enveloppe. « Pour Alessandro, de la part de Papa. » Pour Isabella, Betty (à l’occasion de son trentième anniversaire), Flora, Suzanne... La famille est là pour pardonner. C’est un principe de stabilité apparaissant et disparaissant dans la vie sans limites et sans bords. LIFE IS BOUNDLESS. JOY. L’épiphanie, la théophanie plastique sont là pour célébrer avec rapidité cette joie de l’immensité permanente. Et de même que le graffiti écrit une parcelle plus ou moins libre du présent (jamais plus présent que dans l’obscénité), de même la peinture se souvient de la chance du peintre de coïncider avec l’absence de cadre, le tableau qui n’en est plus un que comme reste. C’est tombé. Par le vide actif qu’elle suggère, l’oeuvre de Twombly est en effet la moins enfermée qui soit, elle est à l’opposé de celle de Pollock, par exemple, où l’on sent que le psychisme a gardé ses droits, le mot n’est pas venu, le geste magnifique n’a pas réussi à parler, tout s’enchevêtre, se surajoute et dure, c’est un film sans interruption, Rome est loin. Ou encore : dans les totems d’Artaud, surécrits, mangés, brûlés et troués, la culture indienne vise la réappropriation et l’exorcisme, guerre avec le corps, persécutions romaines, masque efficace. Quelque chose, pourtant, n’a pas été détaché, consumé, abandonné, laissé au silence. Or le silence est une fleur, une feuille, un lotus, une grappe, une dispersion magnétique chargée de semence. Comme il ne faut pas hésiter à mettre les points sur les i, quand Twombly écrit dans un coin : Poems + Private ejaculations, le message est tout entier dans ce + non arithmétique qui est l’oeuvre elle-même, ni seulement verbale, ni exclusivement sexuelle, mais les deux à la fois, en plus.

Poems + Private ejaculations.

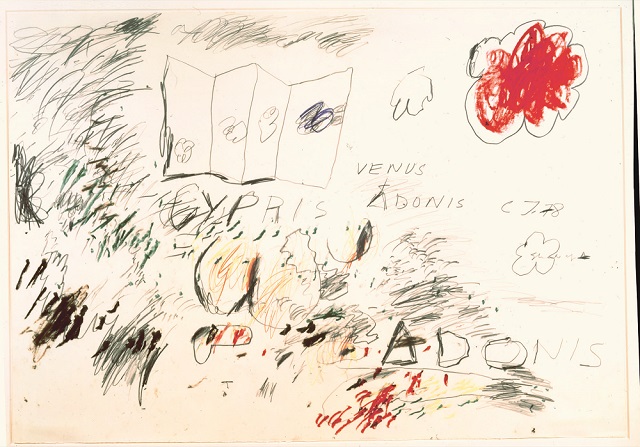

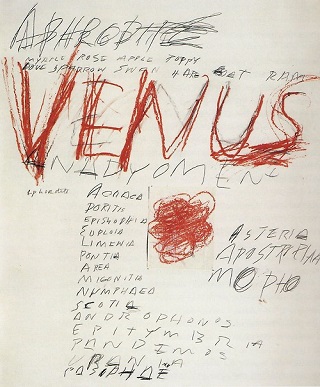

Cy Twombly, Venus et Adonis, 1978, huile, crayon, pencil on paper, 28″ × 39 1⁄2″.

Collection Stephen Mazoh, New York. © Cy Twombly Foundation [1]. Zoom : cliquez l’image.

Curieuse addition qui, en surface, a l’air d’une soustraction, affirmation que la dissémination est toujours plus forte que la castration latente. Prenons, par exemple, Adonis dans son paysage. Adonis se présente comme un pénis droite-gauche (sens inverse de l’écriture), un doigt tendu à l’envers. Vous pouvez penser qu’il désigne une pénétration, bien sûr, mais c’est d’abord toute une aventure, une chasse à courre, une scène de forêt ou d’appartement, c’est en même temps dehors et dedans, arbres, buissons, cheveux, places, fauteuils, vent dans les feuilles, organes enveloppés, épars — et fenêtre relativisant la scène. Tout se passe comme si Twombly, qui signe bien lisiblement en haut et à droite (alors qu’Adonis vient à l’endroit habituel de la signature, en bas), avait chantonné sa craie grasse et son crayon de couleur, on entend l’air ou plutôt ses bribes, les ponctuations du rythme, les inflexions vite bouclées de la voix. Le texte lui-même est incertain, enfoncé dans le graphisme tremblé comme dans l’histoire : on ne se le rappelle pas avec certitude, mais on est sûr qu’il est là, entre le latin et le grec, tantôt l’un, tantôt l’autre, entre l’anglais et l’allemand (Shelley, Keats ou Rilke). N’est-ce pas le même tissu ? Le nom divin, lui, à travers toutes ces trames, a tenu jusqu’à l’inscription d’aujourd’hui, poignet tournant, délicat, faussement malhabile, du crayeur et du crayonneur. VÉNUS. APOLLO.

Vénus - Apollo and the artist (1975)

Imaginons, pourquoi pas, un cosmonaute érudit traçant dans l’espace, loin de la terre réduite à un halo bleu, les litanies d’Apollon à l’intérieur d’une navette spatiale du même nom. C’était qui Apollon, déjà ? Sous quelles formes apparaissait-il dans le monde humain ? Quels étaient ses surnoms, ses attributs, ses légendes ? Ses appellations secondaires ? Ses thèmes musicaux ? Ses fonctions ? Phoebus ? Musagète ? De Monteverdi à Stravinsky ? Le laurier ? Ou plutôt le serpent ? Et que s’est-il passé le 8 janvier 1978 dans les ombres de la nuit ? Qu’est-ce qui a été marqué, effacé, froissé, mis en boule, en comète ?

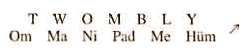

Chanson, mémoire, méditation : ce sont bien ces mots que Twombly écrit dans Muses, en mai 1979, un de ses montages les plus étranges. Quelque part dans les fourrés, près de Bassano... Grotte... Feuille de vigne... Vous n’en saurez pas plus, sauf que, cette fois la feuille végétale, comme celle de papier, est là pour exhiber — et non pas cacher, bonjour Michel-Ange — la nudité dissimulée dans les collines et dans l’écriture, n’importe où, pourvu que ce n’importe où soit élu, partout [2]. Si vous regardez maintenant la signature de Cy Twombly, ses initiales chiffrées par lui-même, vous voyez que, le plus souvent, il recourbe le T vers le C, lui donnant la forme d’un J, tronquant la barre horizontale supérieure, recourbant la ligne verticale comme un hameçon vers la lettre du prénom (qui se prononce en anglais aïe). On lit CJ. CY, le prénom (saille), s’approprie le nom. Twombly se pénètre, se parle, se tutoie, il a besoin de crayon pour ça. Or le dernier Y du nom (qui, lui, se prononce i) rentre dans le Y du prénom en changeant de prononciation. Ce n’est pas seulement I et eye (Je et oeil) qu’il faut entendre, mais aussi Tomb et Womb (tombeau et matrice, jeu de mots traditionnel). Le nom est à la fois un tombeau et un ventre, mort et naissance, cadavre — le T n’est-il pas une croix dangereuse ? — et aussi résurrection (le J devient presque un angle aigu, souvent, comme un graffiti sexuel). Voilà un dieu qui en sait long sur son embryon et qui a bien l’intention de se rappeler sans fin sa propre conception. Et bien entendu, il faut s’attendre, pour quelqu’un qui passe son temps à décortiquer le panthéon et les syllabes des noms divins, que son propre nom surgisse devant lui de façon littérale. Le O de TWOMBLY ? Il rayonne soudain comme Orphée. Le Y ? Il flambe dans Dionysos. Le A manque ? En effet : il apparaît de façon plus muette et géométrique comme un triangle. Voyelles, consonnes : on sait que toute une littérature mystique, dans toutes les langues, n’arrête pas de risquer des combinaisons, des permutations, des interprétations à partir de ces éléments. Twombly a sa kabbale à lui. Elle est résolument grecque, mais voici quand même un Rûmi extatique, et puis (mais comment aurait-il pu ne pas la rencontrer ?) la formule sacrée Om Ma Ni Pad Me Hum. TwOMbly ! Je ne pense pas qu’il se mettra jamais à l’hébreu — mais ceci est une autre affaire. L’hébreu n’est pas précisément là pour qu’on y voie quoi que ce soit. Son ambition est ailleurs.

Twombly tient à son printemps, à sa fleur du temps, à ses tiges et à ses pétales, comme le prouvent ses splendides Tulips from Paterno (tulipes fraîchement paternelles). Huile, aquarelle, pastel et crayon sur papier du 22 avril 1980. Les paysages sont plus ou moins paniqués et brûlants, griffés et signés ; plus ou moins endeuillés aussi (la mort est une des saisons du Nom) ; le calendrier continue, les lettres des mois, les chiffres des années sont à la fois singuliers (cette expérience-là, tel mois, de telle année) et interchangeables. Il serait sans doute possible de trouver pourquoi, pendant l’été 1980, entre Rome et Bassano, Twombly a eu un si fort sentiment de victoire (Nike), au cours de quelle opération aérienne en vrille. Ce sentiment semble durer de juillet à octobre, c’est le grand été. L’année suivante, nous retrouvons notre héros en Sesostris, avec barque solaire (le thème et sa réduction plastique est évidemment idéal pour lui). C’est toujours la victoire, mais avec un élément plus obscur, plus sauvage (Sylvae). Quelle étrange vie ont les peintres. Quelle idée de faire de l’espace avec du temps, des chansons de geste avec des gribouillages enfantins, paradis vert, fleurs d’huile. Voici le château des saisons, ses cartes. Le narrateur est à l’intérieur. Le soleil est une barque, la sphère est une illusion. Seul compte le point de feu intime, la mine.

Twombly est aussi un derviche tourneur. Comme l’a dit quelqu’un, pour dérider un peu ce vieux Freud : « Wo es war, Soll derviche werden ! » Sa peinture est la transcription d’un certain nombre d’ « états », de clartés et d’évanouissements de plaisirs. Il touche le papier pour s’atteindre, il se rappelle à lui en invoquant des noms de lui-même oubliés. Les résultats peuvent être exposés, on les disposera comme des partitions, des degrés en résonance. En deux parties, en trois, en sept, en neuf. Le nom de Twombly a sept lettres. Son prénom, deux. Sept plus deux, neuf. J’aime les noms de sept lettres, Picasso, Matisse, Pollock, de Kooning, Cy Twombly. Sept notes et neuf muses. Chaque moment plastique est suffisant, mais il est intéressant de disposer les courbures les unes par rapport aux autres. Style : c’était comme ça, un trait rouge. Puis comme ça : deux ailes, deux anges. Puis comme ça : une fin de cercle, une extinction dans le blanc, « life is boundless ». La pièce en sept parties (Bassano, été 1981) est à éprouver comme un alphabet de la rentrée en soi. T : fil de ligne bleu. W : cercle bleu, coeur rouge. O : bleu noyé mauve. M : écho du rose au noir passant par le rouge. B : noir et rouge, en contradiction. L : rouge fin volant. Y : fil marron laissant le cercle du nom ouvert. L’air, la terre, le feu et l’eau : silence. Souvenir à travers tout ça. Ciao. Rome, ville éternelle, est une sorte de nouvelle Cinecittà (il vaudrait mieux, pour Fellini, se mettre à la peinture, inutile de s’obséder sur le cirque audiovisuel, la transvision est là : connaissez-vous Twombly ? Non ? Il était là, pourtant, à cent mètres). Vieille Europe, quelques Américains t’ont choisie, leur transmutation te parvient peu à peu, encore un effort de détachement, du calme. Volupté ? Mais oui, voici Bacchus. Je revois ces tableaux à Bordeaux, coïncidence, ils éclataient de bonheur, ils étaient attendus là depuis toujours (il y avait, à côté, un Allemand aux paysages dramatiques, baignoire sanglante dans une grande plaine à la Waterloo). (Soit dit en passant, n’oublions pas que les Américains ont gagné la Seconde Guerre mondiale et n’ont pas à recommencer tous les jours leurs comptes avec Pétain, Mussolini et Hitler. Heidegger a-t-il vu un Twombly avant de mourir ? Non ? Quel dommage. Un de ces dieux aurait peut-être pu le sauver. Et le Pape ? Ne va-t-il pas trouver tout cela trop « païen » ? Mais non, mon enfant, continuez, c’est une de nos traditions, après tout...). (C’est la difficulté avec les Européens : ressentiment des vaincus ou des occupés passifs par rapport aux « grandes natures » : Hemingway, par exemple. Allons, lisez De l’autre côté du fleuve et sous les arbres plutôt que Thomas Mann, Broch, Musil)...

Où en étais-je ? Ah oui, Bacchus... Vigne et vignette... Caravage ne dit pas non... Hölderlin non plus, enfin débarrassé de ses suiveurs philosophes... « Ah ! qu’on me tende, gorgée de sa sombre lumière, la coupe odorante qui me donnera le repos ! Oh la douceur d’un assoupissement parmi les ombres ! »... En effet, ils ont peur de remonter jusqu’à la source... Vous pouvez supprimer, bien sûr, les ah et les oh. Et voici, tranquille et naturel, comme il l’a toujours été, Bacchus-Dionysos et son signe... Un verre de Margaux, ici, à la mémoire de Roland Barthes, pour avoir écrit de Twombly : « Ainsi, ce matin, 31 décembre 1978, il fait encore nuit, il pleut, tout est silencieux lorsque je me remets à ma table de travail. Je regarde Hérodiade (1960), et je n’ai vraiment rien à en dire, sinon la même platitude : que ça me plaît. » (C’est dans le même texte que Barthes rappelle la dédicace de Webern à Berg : « Non multa, sed multum » [3]...) Où en sommes-nous, malgré le temps et la mort ?.. Oui, oui, Bacchus... Un peu de Bach, une sonate pour clavecin et violon, pour accompagner sa danse... Qu’est-ce qui peut le mieux se détacher sur une feuille... qu’une feuille ? Le dessous s’ensuit. Notre Père qui est dans le raisin, que ton nom soit illustré, que ton énergie soit incarnée dans les éléments et le verbe... Nous sommes le 18 novembre 1981, maintenant...

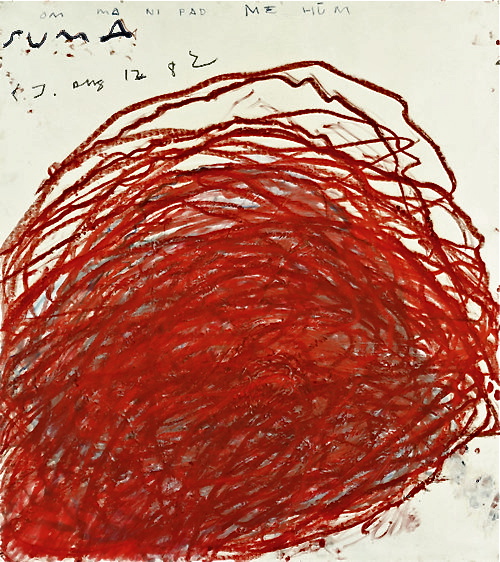

- Cy Twombly. Silex Scintillans

La feuille devient vite une chair et un coeur terrestre, minéral, céleste, sanguin... Le goût du silex... Silex scintillans... Étincelle... C’est dans le « silex » qu’apparaît l’inscription Poems + Private ejaculations... Quelle évolution dégagée depuis, par exemple (mais non, je ne choisis pas au hasard), la belle surcharge géométrique et obsessionnelle, à la Vinci, de Synopsis d’une bataille (1968)... L’année 1982 semble avoir été, pour Twombly, particulièrement glorieuse, ce dont témoigne l’épanouissement floral de Naxos. En avril, il est à New York, Naxos et son île imaginaire, grecque ou sicilienne, la conjonction enfin réussie de Rome et de l’Amérique du Nord, Twombly est un Virginien, comme Poe, il revient d’Italie en vainqueur, il aura donc fallu tout ce temps pour libérer le Sud et ensuite, par retour, les libérateurs ? Oui. Ce long temps froid soudain si court et si chaud. On peut commencer à jeter des fleurs (je pense à Manet). Mai 1982 à New York ? J’étais là, dans un coin, je lisais Paradis à haute voix, j’écrivais Femmes. Lotus et silex. Volcan et pétales. Je demande à un petit garçon de onze ans ce que représente SUMA. « Un vaisseau spatial », dit-il [4]. Ce vaisseau est dans le son, c’est la syllabe sacrée et sa guirlande passant à travers le corps pour se dissoudre dans l’air, dans l’éther, six prolongé, sept au-delà de la perception :

C’est ce qui s’appelle s’envoyer en l’air, à la force du poignet qui tourne. On ramasse le corps dans le nom, on transfuse en vibration, le bras et la main, à plat, enregistrent le phénomène et son expansion... « De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là. » Vous, ici, en français, prenez un vers de Baudelaire, essayez, transposez, « Ô Mort, vieux capitaine, il est temps, levons l’ancre », celui-là ou un autre, comme vous voudrez... La syllabe OM ? « Sur elle, les eaux ont leurs assises ; sur les eaux, la terre ; sur la terre, les mondes. Comme les feuilles sont enfilées sur une tige, ainsi les mondes sont enfilés sur cette syllabe. » Et encore : « Quand on a compris cette syllabe, tout ce qu’on désire, on l’a. »

Enfin, débrouillez-vous avec les Upanishad... Que Twombly rêve à partir de là, il vous le dit en toutes lettres, c’est visible. Roues... Lotus... ROM !... RHOMBE !... Il va courir la campagne en Bacchus, il rentre chez lui, il crayonne... Les disques, les tridents, les pierres... Il hésite sur les voyelles ? Mi au lieu de Ma ? Pas grave. On n’est pas dans un cours de yoga... HRÎH ou HRÎM ? Seule l’expérience personnelle compte. PRIAPE ! À la grappe !... Mais qu’est-ce qu’il fabrique à présent en Lycie, du côté de l’Asie Mineure ? Avec, toujours, sa soucoupe volante ou plutôt sa boule élastique déformée par la vitesse et le feu interne ? LYCIAN ? Allons-y. Arcs-en-ciel, éruptions, veines figées, graffitis de cavernes, souffles, boréades... Regardez la beauté de ces envolées du 20 décembre, lave, braise, neige, lacets, glace bleue... mur du ciel... fraise, embryon, étoile en formation, utérus galactique... Ce n’est plus l’élégie virgilienne d’autrefois, ça brûle tout seul, bientôt on n’aura plus besoin de noms, ce sera direct. Meurs et deviens. Le Virginien Romain peut porter son nom. Il était fait pour lui, et lui pour lui — ce qu’il y a de plus difficile à découvrir. CT ou CJ est une inscription enfin équivalente à DEC ou à 20, ou à 82, ou à n’importe quel autre chiffre. On est le mois, la saison, l’année, le jour, l’heure, le moment. Le monde est un son qui brûle. Telles sont les aventures de la peinture en son nom.

Décembre 1987.

in Yvon Lambert (éd.), Catalogue raisonné des œuvres sur papier de Cy Twombly,

vol. VII, 1977-1982, Milan, Multipha, 1991.

in Éloge de l’infini, Gallimard, 2001, p. 322-332, folio, p. 327-338.

Dessein des lettres des chiffres et des mots

ou La peinture par l’oreille

par Marcelin Pleynet

« Questo nostro caduco e fragil bene

ch’è vento et ombra, et ha nome beltale. »

Au titre du goût

L’oeuvre de Cy Twombly emporte le jugement, sa présence s’impose comme une évidence et emporte l’adhésion. Elle est déjà du regard de celui qui la découvre, elle le requiert, elle dépasse la conviction. Vous êtes dans ce rapport immédiat ou alors c’est manqué, ça ne sera pas pour vous, pas cette fois-ci. Vous êtes compromis dans son geste, vous êtes de son collage. Voilà, elle comprend celui qui l’aborde, il est de sa mise en scène, il est dedans, il est de son commentaire. Sur la peinture, dans la peinture elle se constitue de dire tout. Et parce qu’elle s’organise dans le jeu, dans l’humour, dans l’apparente désinvolture elle dit le tout de la peinture. Elle poursuit, commente, elle fait oeuvre du commentaire. De l’histoire des idées et des formes elle impose la forte vérité : voilà ce que nous aimons. Voilà d’où nous partons, voilà ce qui nous agit, voilà ce qui fait culture et beauté. C’est là, c’est dans l’oeuvre de Cy Twombly. Imaginez un peu toute cette histoire classique et autre (votre éducation), ces accumulations de chefs-d’oeuvre, ces fouilles, ces musées ! Et ce que nous ressentons devant les statues, les monuments, les predella : c’est l’oeuvre de Cy Twombly. Elle est de ce que nous avons ressenti et de ce que nous ressentons. Et lorsque nous la voyons c’est un peu comme si elle avait déjà été faite, quoique rien de tel n’a jamais été fait, n’a jamais de cette façon touché en nous, nommé en nous le sentiment et le ressentiment et le goût. Elle engage notre plaisir culturel, la Grèce, Rome, Virgile, Keats, nous avons déjà vécu tout cela et c’est de ce vécu que Cy Twombly s’engage à dire la vérité. Si vous voulez vraiment savoir ce qui vous fait heureux, ce qui vous fait aimer et admirer c’est là, c’est aussi là, comme expérience et comme savoir. Assurément Cy Twombly a un corps qui lit, qui voit et qui vit, et ce que ses peintures exposent c’est ce mode d’être et de voir qui passe par le corps. La pensée ça passe par là et il nous montre les chemins de la pensée et que les chemins de la pensée sont aimables. Son oeuvre ainsi invite à voir et à penser d’une nouvelle façon et elle fait de cette façon nouvelle synthèse entre voir et penser. C’est comme ça qu’elle écrit, qu’elle est dans la voix de l’écrit. Du corps à l’écrit et de l’écrit par le corps il y va de cette jouissance et dans cette partie du corps où s’éveille la beauté.

(à gauche) C. Twombly, (à droite) Léonard de Vinci.

Le rapport de la culture au dessin (et aux desseins) de Cy Twombly est de ce point de vue tout à fait significatif dans la série de collages et crayon de 1968. Dessin (ou dessein) sur dessin, cette série s’initie du collage de la reproduction d’un dessin de Leonardo da Vinci, dont Cy Twombly apprécie et développe au crayon les virtualités plastiques. Il faut dans ces oeuvres distinguer entre le projet de l’artiste et la démarche de son commentaire. Du point de vue plastique le collage est intégré à l’ensemble de l’oeuvre et participe à l’organisation spatiale au même titre, ni plus ni moins, que les divers types de graphismes qui jouant avec lui semblent se jouer de lui. La mise en scène, la mise en page est prise dans l’évidence spatiale de la feuille qu’elle interprète de la même façon qu’un Matisse, un Giacometti, un Pollock ont pu le faire ; mais il ne s’agit plus ni d’un Matisse, ni d’un Giacometti, ni d’un Pollock. Plus proches peut-être en leur fond et en leur raison d’être les dessins en dripping de Pollock que de quoi que ce soit d’autre, les dessins de Cy Twombly radicalisent le moment naissant de l’inspiration créatrice. Évidemment dans cette série de 1968 le collage de la reproduction de Leonardo détermine l’inspiration de Cy Twombly et fait expérience. Expérience c’est là le mot. L’artiste fait l’expérience d’un dessin de Leonardo (et du collage d’un dessin de Leonardo) et ce dessin entre dans la ligne. Il ne s’agit pas de commentaire, il ne s’agit pas d’illustration, il s’agit d’intégrer l’expérience d’un plaisir esthétique, de la réaliser. Cy Twombly dira : la ligne « n’illustre pas mais elle est perception de sa propre réalisation ». L’oeuvre se construit de l’organisation formelle d’éléments plus ou moins hétérogènes qui donnent à la page son unité spatiale et se chargent du goût et de la vérité de l’expérience de l’artiste. Pour ce que je connais de cette série de collages de 1968, la fixation, le prétexte léonardien passe : du drapé sans corps, à un tourbillon de vents et d’eau sous-titré « déluge » (coll. D. Judd), à un « détail » « cullo di cavallo », à un corps d’homme de dos et sans drapé ou « cullo ». Il existe vraisemblablement plusieurs états de l’organisation des investissements de l’expérience ; sur la seule prise en considération d’un de ces dessins, vents et « déluge », on peut en trouver deux [5]. Ces deux dessins liés par le collage de la même reproduction de Leonardo montrent bien comment l’investissement de la ligne peut emprunter (et empreinter) des organisations extrêmement différenciées quant à leur objectif. Je pense qu’étant donné le caractère tout à fait exceptionnel de l’expérience de Cy Twombly, le lien de sensibilité et d’intelligence qui emporte chaque ligne, chaque source d’inspiration, de son origine à son destin, il convient de ne pas s’en tenir à ce simple rapport duel de deux pièces entre elles. Si l’on pense, comme je le pense, que le rapport immédiat que l’on entretient avec cette oeuvre relève d’une mise en acte de nos choix culturels et de ce qui les détermine, l’engagement sur chaque proposition est évidemment infiniment plus complexe. Nous nous trouvons en effet devant un artiste qui nous propose d’engager avec lui l’histoire de nos plaisirs et de nos passions, de parcourir la ligne qui va à travers des sensations plus ou moins refoulées du choix de la sublimation à la mise en scène de la contemporanéité des affects culturels. Aussi devons-nous prendre garde de nous arrêter en cours de route et ne pas craindre d’aborder cette vérité de la peinture en ce qui la lie à nos goûts. Le parcours de l’artiste dans son inspiration est, sur une même fixation (« déluge » 1968), infiniment divers et, dans sa diversité, lié au retour différentiel de l’expérience en ce que chacun des instants de cette expérience se développe aussi bien en synchronie qu’en diachronie sérielles. En synchronie les deux états du « déluge », en diachronie de Leonardo à Cy Twombly à travers ce qui fonde notre culture et notre goût et que Cy Twombly révèle dans un double ensemble sériel. Car la série fait sens et elle fait sens en chacun de ses éléments. Il y va, pour cet ensemble de collages (on sait que dans le langage familier un « collage » désigne l’état de deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées), dans le geste qui fait ensemble (des vents, des eaux, du déluge, de la tempête, du rendu du drapé) du lien entre la beauté du nu et l’animalité (« cullo di cavallo ») du cul. Il y va de ce que le plaisir esthétique de l’adulte est lié à l’animalité, aux desseins d’un corps qui se souvient d’avoir pu plus ou moins jouir par tous les bouts. C’est ce qui nous est dit, ce que nous appréhendons de beauté dans cette admirable suite, dans cette histoire où à travers l’oeuvre de Cy Twombly nous sommes compromis et où, que nous le voulions ou non, nous sommes avec plaisir (et pourquoi pas aussi avec le plaisir de la réticence... à vous de voir ?) engagés.

Du premier dessin publié (1953) aux pièces les plus récentes, l’oeuvre de Cy Twombly est tout entière emportée dans l’expérience d’une prise en charge sexuelle des choix culturels. La série de collages de Leonardo, si elle est de ce point de vue exemplairement déclarative, n’est en rien exceptionnelle. Le peintre nous invite en effet généralement à nous retrouver dans une traversée où l’Odyssée, Ovide, Horace, Virgile, Dante, Keats, Mallarmé — la Grèce et Rome — seront, comme ils furent, objets de nos passions :

O western wynd, when will thou blow

And the smal/ rain down shall rain

O Christ that my love were in my arms

And I in my bed again [6].

Mais il faut reprendre d’un peu plus haut.

Cy Twombly

Cy Twombly est né en 1929 (25 avril 1929, Lexington, Virginie). Je dirai qu’il appartient à la seconde génération de peintres américains, cette génération qui a entre vingt et vingt-cinq ans quand ses aînés ont entre trente-cinq et quarante ans. En 1950 Cy Twombly a donc vingt et un ans, c’est la date où W. de Kooning peint Excavation, et où Newman Tundra, F. Kline Cardinal, J. Pollock Autumn Rhythm, et où R. Motherwell a déjà commencé sa série d’Élégie à la République espagnole. C’est dire que les peintres qui ont vingt ans dans ces années-là prennent conscience de leur art avec la maturité de la grande vitalité artistique qui se manifeste aux États-Unis, et plus particulièrement à New York, après la Seconde Guerre mondiale. Un tel climat est sans doute a priori favorable au développement de nouveaux talents mais il est aussi, c’est incontestable, favorable à de nouveaux Oedipes.

- Cy Twombly. Fulton street studio.

- Rauschenberg, 1954

On connaît l’anecdote significative de R. Rauschenberg effaçant en 1953 un dessin de W. de Kooning. Quoi qu’il en soit il faut remarquer que c’est dans ces mêmes années 1950 que la scène new-yorkaise tend à se déplacer et à investir un collège d’avant-garde situé dans les collines de la Caroline du Nord. C’est à Black Mountain College, où sur la suggestion de R. Rauschenberg Cy Twombly se rend en 1951, qu’un grand nombre d’artistes et d’intellectuels parmi les plus importants de la nouvelle génération font leurs premières armes. Bien entendu ce sont les grands aînés qui enseignent (« visitent »), mais semble-t-il selon un mode peu académique et en quelque sorte en déplacement. Je dirai que si l’on veut comprendre ce qui se passe aux États-Unis pour la génération des artistes et des intellectuels qui ont vingt ans dans ces années 1950 il faut tenter de comprendre ce qui s’est constitué, et comment, dans ce petit collège de la Caroline du Nord.

En 1950 Black Mountain College adresse une série d’invitations à William Carlos Williams, Lionel Trilling, Paul Goodman, Alfred Kazin, Charles Oison, Merce Cunningham, W. de Kooning, Mark Tobey, Robert Gwathmey, Jackson Pollock, Clement Greenberg, Adolph Gottlieb, Yves Tanguy, Mark Rothko, Karl Knaths, Loren Maciver, Theodor Stamos, Ben Shahn, J. Rice Pereira. Certains donnent suite à cette invitation, d’autres non, mais la liste montre bien quelles étaient les ambitions du collège [7]. Pendant l’été 1951 le département de peinture est partagé entre Robert Motherwell et Ben Shahn, la musique est confiée à David Tudor et Lou Harrison et la littérature à Charles Oison qui jouera un rôle extrêmement important dans les cinq dernières années d’existence du collège. Durant l’été 1952 Black Mountain reçoit le peintre Franz Kline, les musiciens John Cage et David Tudor, le danseur Merce Cunningham. Si l’on en croit le peu d’informations biographiques que l’on possède sur lui, Cy Twombly [8], sur la suggestion de Rauschenberg, vient en 1951 à Black Mountain où il rencontra Ben Shahn, Robert Motherwell et Franz Kline. Or si Motherwell et Ben Shahn se trouvent à Black Mountain en 1951, Kline lui n’y vint que durant l’été 1952. C’est donc entre l’été de 1951 et l’été de 1952 que Cy Twombly se sera trouvé à Black Mountain, avant de partir dans la seconde partie de l’année 1952 pour l’Espagne, l’Afrique du Nord et l’Italie.

Il est évidemment extrêmement difficile de départager l’influence qu’a pu avoir sur le peintre son passage à Black Mountain, et ce qu’il avait pu apprendre, faire et voir à New York. On ne peut pas pourtant ne pas prendre en considération ce que sa rencontre avec Ben Shahn, Motherwell et Kline constitue comme complexe d’influences culturelles. Ben Shahn a collaboré au Works Progress Administration, artiste de la « scène américaine » il s’est trouvé engagé dans la grande « Dépression » des années 1930 et il représente en quelque sorte un art social que la nouvelle génération (Pollock, Kline, Motherwell) a cherché à intégrer. Kline est un représentant assez typique de ce qu’on a appelé l’« action painting », son rapport à la peinture est spontanément traditionnel et reste déterminé par son « tempérament ». Motherwell enfin est à la fois un lien entre les engagements sociaux-politiques de la génération précédente (on connaît sa suite d’Élégie à la République espagnole, ses rapports avec Harold Rosenberg), l’expressionnisme abstrait et l’intérêt tout à fait original qu’il porte aux oeuvres et aux théories venues d’Europe avec les peintres abstraits (Albers, Mondrian, Kandinsky...) et les surréalistes. Il est selon moi un des représentants les plus importants de sa génération en ce qu’il intègre de façon tout à fait personnelle l’histoire de la culture et de l’art moderne et les théories surréalistes sur « l’automatisme » [9]. On peut remarquer anecdotiquement que sur cette base (de l’automatisme), qui n’a certainement pas été sans influence sur Cy Twombly, Kline produit en 1950 Huiles et Gouaches sur pages d’annuaires téléphoniques [10] et que le rapport écriture, peinture, collage, est une des constantes de l’oeuvre de Motherwell.

Ce que dans ce contexte il faut tenter de comprendre, si l’on veut aborder l’oeuvre de Cy Twombly dans la conjoncture historique de ces années 1950, c’est ce que des artistes américains comme Pollock et Motherwell réalisent à partir de leur interprétation de « l’écriture automatique » et de « l’automatisme psychique » des surréalistes, et ce que Cy Twombly en garde. Robert Pincus Witten met l’accent sur « l’attachement de Cy Twombly aux maîtres de l’art du passé et à la notion esthétique de l’art [11] ». C’est là une chose qu’on pourrait tout aussi bien dire de Motherwell et je pense que, de ce point de vue, la rencontre des deux artistes fut certainement extrêmement productive même s’il n’est pas question d’y chercher quelque directe influence formelle. Encore que le dessin sans titre de 1953 de Cy Twombly ne soit pas dans son organisation spatiale sans évoquer la mise en place de certains collages de Motherwell. Pourtant je ne pense pas, et surtout à partir des années 1945, que les seules analogies formelles puissent servir la critique des oeuvres modernes. Dans le cas de Cy Twombly, comme dans celui de Motherwell (et l’on pourrait dire aussi bien de Pollock), les influences formelles sont subordonnées par leur situation à l’intérieur d’un contexte culturel qui leur donne sens et qui les emporte bien au-delà de leur simple reproduction anecdotique. n faut aussi bien voir que l’approche de l’oeuvre de Cy Twombly se fait dans le rapport qu’elle entretient, par le développement et la « portée » de la ligne, avec un certain type d’investissements sur la ligne, dans la ligne. C’est dans cette oeuvre la ligne qui fait couleur, mais il en est du « graphe » de la couleur, d’une couleur toujours extrêmement savante, ce qu’il en est des qualités qui le porte, or une vue même superficielle de l’oeuvre suffit pour s’en convaincre : les qualités de cet artiste s’établissent et prennent leurs dimensions de leur traversée, de leur sensibilité, de leur tropisme culturels.

Le dessein de la ligne

Si j’insiste sur l’expérience que constitue le séjour à Black Mountain College pour les artistes de la génération de Cy Twombly, c’est que selon moi elle permet de penser les rapports et les différences existant entre cette génération et la génération précédente. On peut dire par exemple, pour ce qui concerne l’intérêt porté à « l’écriture automatique » ou à « l’automatisme psychique », que la première génération d’artistes américains après guerre (comme Pollock, Motherwell...) en est redevable aux surréalistes. William Rubin a montré comment, à travers Masson, Matta et Motherwell, Pollock fut intéressé à l’exploration de l’automatisme dans ses possibilités plastiques. Ce que pour les artistes de la génération suivante l’expérience de Black Mountain signifie selon moi c’est un rapport tout à fait nouveau à la démarche initiale de leurs aînés. Il faut noter que déjà pour des peintres comme Pollock, Kline, Motherwell l’approche de l’automatisme est extrêmement différente de ce qu’elle fut pour les surréalistes. Or c’est à travers la rencontre avec ces peintres que se constitue dans les années 1950 l’expérience des jeunes artistes en séjour à Black Mountain. De l’automatisme, de l’écriture automatique, de l’ambiguë notion d’automatisme psychique, il n’y va plus d’une simple illustration dont les fantasmagories se donneraient comme Sur-Réalistes. Il y va d’une expérience qui revendique l’immédiate actualisation et la réalisation des rapports du peintre au monde, dans la mesure où ses rapports sont pensés comme « sujets » de l’artiste et de son art. Certes, on peut dire que dans bien des cas ces peintres continuent à se débattre avec la métaphysique surréaliste mais la contradiction que leur pratique met en scène (Pollock est certainement un des exemples les plus tragiques de cette tension contradictoire) les entraîne sur un tout autre terrain. La volonté d’immédiateté de la réalisation de l’expérience implique en effet d’une façon ou d’une autre la confrontation du projet (de la figure) avec l’investissement gestuel qui lui donne vie. L’artiste est de plus en plus préoccupé non à se projeter dans des représentations déjà plus ou moins établies (archétype, etc.) mais à s’engager tout entier comme sujet de son art [12] ; non à dominer le réel mais à faire l’expérience des limites de la réalisation (d’où d’une certaine façon les dimensions des tableaux). On comprend que ce projet est bien davantage lié la notion d’écriture automatique, telle que les écrivains surréalistes ont pu l’envisager, qu’avec ce que cette notion a pu produire dans la littérature surréaliste. Ce que les artistes américains accentuent alors selon moi c’est la question du rapport peinture/écriture, la fonction qui veut que pour l’animal humain tout geste fasse sens. La génération qui a vingt ans dans les années 1950, et, parmi cette génération, tout particulièrement Cy Twombly, hérite de cette problématique.

L’oeuvre de Pollock est à l’évidence partagée entre les lieux communs de son expérience de la psychothérapie jungienne et la mise en scène d’un investissement corporel sans doute sans autre exemple dans l’histoire de la peinture. L’oeuvre de Motherwell traite cet investissement énergétique, en son fond sexuel, à partir de ses qualités propres de sublimation. C’est avant tout de ces deux propositions qu’en 1950 part le jeune Cy Twombly. On comprend bien que je ne peux pas ici souligner quelque analogie formelle mais ce que je dirai être une détermination formelle. Il me paraît, en effet, contrairement à ce qui s’est construit aux États-Unis d’aplatissement formaliste dans le domaine de l’étude et de la critique d’art, que la spécificité et la levée de la grande peinture américaine n’est pensable dans ses conséquences formelles qu’à partir d’influences inter-disciplinaires (c’est-à-dire aussi bien extra-picturales, idéologiques) qui transcendent forcément toute ponctualité de reconnaissance analogique. On pourrait bien entendu trouver des rapprochements entre certaines caractéristiques de l’oeuvre de Cy Twombly et tel ou tel aspect de l’oeuvre d’un dadaïste (Schwitters), d’un futuriste italien (Balla) ou de quelques surréalistes (Masson, Miro), etc. Mais il faut garder présent à l’esprit ce que peut être la réaction d’un artiste de vingt ans devant Number I ou Autumn Rhythm pour comprendre où, à travers ses préoccupations, se place l’enjeu. Le dessin, la ligne de Cy Twombly ne sont comparables à nul autre, même si la tentation est grande, et ce sera selon moi tentation de facilité, d’aller chercher chez Miro (Oh ! un de ces messieurs qui a fait tout ça, 1925, ou Trois Oiseaux dans l’espace, 1939-1959) des équivalents graphiques dans l’investissement de la ligne, les objectifs de Cy Twombly sont trop différents de ceux de Miro pour que cela puisse éclairer en quoi que ce soit l’oeuvre de l’artiste américain. Il y a certes chez Cy Twombly une ironie post-dadaïste et post-surréaliste qui peut apparemment le rapprocher de certains peintres européens mais ces rapprochements ne seront, selon moi, pas plus significatifs que ceux qui ont pu être faits, par Max Kozloff entre autres, avec Rauschenberg et Johns [13]. La situation historique de l’oeuvre de Cy Twombly indique très clairement ce qu’il peut en être de ces rapprochements. Le contexte culturel des années 1950 ne peut pas ne pas évoquer les références dadaïstes et surréalistes qu’il travaille mais, plus que ces références, c’est sa position quant à elles qui peut le mieux le définir. Il serait aussi faux de chercher des analogies entre l’oeuvre de Cy Twombly et celles des artistes dadaïstes et surréalistes européens parce qu’elle vient après (parce qu’elle vient après, l’oeuvre de Cy Twombly ne peut pas ne pas de quelque façon en traiter l’actualisation), qu’il serait faux de rapprocher l’oeuvre de Twombly de celle de Rauschenberg ou de Johns sous prétexte qu’ils appartiennent à la même génération, qu’ils se sont rencontrés et qu’ils ont plus ou moins traversé le même climat culturel. Il peut y avoir, et en art où l’égalité est moins que partout ailleurs de mise, il y a autant de dif1erence entre deux personnalités qu’entre deux générations.

Pour se donner des chances de percevoir ce qu’il en est du dessin, des desseins et de la ligne de Cy Twombly il faut bien comprendre cette double distinction : 1) positions culturelles, idéologiques et formelles tout autres que celles des surréalistes quant à l’automatisme ; 2) l’oeuvre se constitue de l’instant toujours unique d’une expérience syncrétique personnelle. Pour cette seconde génération d’artistes américains l’automatisme n’est plus de l’ordre de l’expérience plus ou moins naïve, la génération précédente en a déjà fait l’épreuve pratique et théorique. Dada et le surréalisme sont entrés dans l’histoire [14], il y va désormais d’une connaissance et d’un savoir qu’il convient d’assimiler et de développer en fonction de ce qu’il a pu apporter de positif et sans oublier ce qu’il peut porter d’inutilement bavard et puéril. Pourtant si avec l’« action painting » la fantasmagorie illustrative est abandonnée au profit de la réalité signifiante du geste pictural, si l’engagement qu’exige une telle mise en question des « limites » de la peinture entraîne la disparition de la composition d’un sujet au profit de la démonstration des virtualités du sujet, si l’unité de la représentation spatiale laisse place au all over, l’oeuvre comme telle garde encore dans ses moyens comme dans ses fins un caractère élitiste qui va faire l’objet des investigations de la génération suivante. Les pièces tri-dimensionnelles, assemblages ou constructions, que Cy Twombly réalise en 1953-1954 avec fil de fer, fonte, tissus et bois sont, de ce point de vue, avec certaines oeuvres de Rauschenberg, significatives de la volonté d’intervenir au niveau de la mise en question des matériaux artistiques. Bien entendu d’autres artistes avaient déjà utilisé des matériaux plus ou moins nobles ou vulgaires dans la construction de leurs oeuvres mais une fois encore la question ici est tout autre (je dirai qu’elle est post-Duchamp). Ce qui signifie la nouveauté de cette position c’est selon moi l’oeuvre de Cy Twombly qui le démontre le mieux, dans la mesure où, me semble-t-il, Cy Twombly comprend assez vite que, envisagée du seul point de vue du matériau, la question du dépassement des présupposés traditionnellement idéalistes de l’art reste superficielle et anecdotique. Cy Twombly marque très tôt sa peinture d’une charge émotionnelle et érotique tout à fait particulière. L’une de ses premières oeuvres, Lala (New York City, 1951, coll. R. Rauschenberg), qu’on a voulu voir influencée par Kline et Ben Shahn [15], en porte déjà la trace dans sa gestualité griffée (coups de crayon plus appuyés au début qu’en fin de ligne). C’est selon moi de là que part la question de Cy Twombly sur le caractère noble et élitiste de l’art, sur le rapport de l’art moderne avec les investissements érotiques et libidinaux qu’il suppose. Si dans ses constructions et dans ses montages l’artiste moderne peut parvenir à réaliser une oeuvre tout aussi importante et significative qu’un autre à l’aide des matériaux les plus ordinaires et les plus triviaux, la ligne, la couleur et le dessin dans leurs aspirations artistiques doivent pouvoir supporter les évocations des parties du corps dénommées « basses » ou « vulgaires », des « pudenda », et la ligne elle-même peut abandonner la posture noble du contour pour suivre sa propre voie. Il ne s’agit plus ici de ce dessin qui faisait que Matisse pouvait dire à Giacometti : « Personne ne sait dessiner ! Vous non plus vous ne saurez jamais dessiner » ou encore « Personne n’est jamais venu à bout de rien, même les vues les plus finies sont en réalité partielles et fragmentaires [16] », il s’agit de la question du ne « pas savoir » de celui qui « fait », de la graphie serrée de ce qui s’investit et se réalise dans le fragmentaire. Il s’agit d’une sténographie de la prise d’investissement spatial où le corps, où les parties les moins « nobles » du corps (vagin, phallus, cul...) ne sont pas pour rien.

Il y va bien entendu là d’un savoir, d’une sorte de savoir qui n’est pas étranger à ce qui a pu se pratiquer de l’automatisme en peinture aux États-Unis. Je voudrais pourtant distinguer ce qui selon moi spécifie l’oeuvre de Cy Twombly quant à ce problème de l’automatisme pictural et quant à son rapport à l’écriture automatique. On a vu que ce sont essentiellement les peintres qui ont utilisé la notion d’écriture automatique. Cela toutefois ne doit pas laisser supposer que les théories sur l’écriture sont alors absentes aux États-Unis. Comme Charles Oison l’écrit en 1950 : « the sons of Pound and Williams », et Olson lui-même, dégagent une théorie de l’écriture poétique. Olson qui, comme l’on sait, fut à la fois enseignant et recteur de Black Mountain College de 1951 à 1956, publie en 1950 dans Poetry (N. Y.) l’un des essais les plus élaborés et les plus importants de cette décade et sans doute des décades suivantes sur le langage poétique. Projective Verse [17], dont il serait bien étonnant que Cy Twombly n’ait pas eu connaissance lors de son séjour en 1951-1952 à Black Mountain, développe une théorie du vers « projectif » ou « OUVERT » (« The stance involves, for example, a change beyond, and larger than, the technical, and may, the way things look, lead to new poetics and to new concepts Jrom which some sort oJ drama, say, or epic, perhaps, may emerge » [18]) ou « COMPOSITION PAR CHAMP » basée sur le rapport d’une énergie de décharge (« energy discharge ») avec une énergie de construction (« high energy-construct »). Cette théorie insiste d’autre part sur le fait que, dans la mesure où selon une déclaration d’Edward Dahlberg « une perception doit immédiatement et directement conduire à une autre », l’artiste doit maîtriser les acquisitions de son oreille et les pressions de son souffle. Nous sommes ici on le voit à un stade extrêmement élaboré de « l’automatisme ». Le fonctionnement de l’organisation « automatique » inconsciente ou préconsciente est certes réduit à ses fixations physiologiques

the HEAD, by way of the FAR, to the SYLLABE

la tête par la voie de l’oreille à la syllabe

the HEART, by way of the BREATH, to the LINE

le coeur par la voie du souffle à la ligne

mais on comprend bien qu’il s’agit là d’une étape où un certain état de la culture moderne, tendant à faire savoir, permet d’organiser les hasards du geste et de la pensée en fonction de leur histoire. On voit la familiarité de pensée existant entre ce que j’ai jusqu’ici tenté d’analyser du rapport de Cy Twombly et de son art avec les théories du langage poétique développées dans Projective Verse. C’est selon moi, qu’il ait connu ou non l’essai de Charles Oison, la connaissance et l’expérience de cette étape d’organisation des hasards du geste et de la pensée en fonction de leur histoire, qui distingue Cy Twombly de ses contemporains. C’est ce qui fera dire à Robert Pincus-Witten que Cy Twombly est attaché « to earlier masters, earlier art, and the esthetic notion of art » [19]. C’est ce qui détermine la place tout à fait exceptionnelle que Cy Twombly occupera dans l’histoire de la peinture moderne. On ne peut en effet mieux dire de ce qui organise l’oeuvre de Cy Twombly que ce que Olson définit du langage poétique, à cela près que l’objectif de Twombly fonctionne comme révélateur des arts plastiques et que sa réalisation « par champ » d’une ligne signifiante porte l’expérience et l’ironie du geste automatique.

La ligne par champ que développe Cy Twombly saisit, dans une écriture serrée proche du surgissement pulsionnel du graffiti, l’immédiateté de sa situation de telle façon qu’une suggestion (une inspiration), un parcours plus ou moins donné puisse, selon ses possibilités, trouver sa voie et ses chances dans l’épaisseur d’une expérience ouverte à toutes les virtualités. On comprend bien qu’à partir de là la mise en scène est une mise en jeu, sa détermination une sorte de « fort da » et que l’oeuvre se déploie, hors du pompeux de la loi, dans un échange libre, des représentations et des nominations, aussi ludique que sérieux. Tout y porte sens mais seulement dans l’ordre de la création et du jeu. On sait que, pour un enfant, une chaise, un tabouret peuvent devenir un train ou un bateau et que son activité absurde aux yeux de l’observateur non informé n’en est pas moins tout à fait logique dans la règle de son jeu. Il en est de même pour l’artiste moderne et pour ses créations : Rome peut être aussi bien vécu dans la double écriture en rouge et gris des quatre lettres du mot ROMA (1957) que dans l’ensemble graphique où chiffres, graffiti et tracés incisifs et herbeux organisent la page (Vue Rome, 1959). L’un peut prendre la place de l’autre et tous deux sont vrais parce que véritablement vécus, joués, parce qu’ils n’aspirent pas à la noble vérité de lieu commun académique mais à la vérité de la création et de l’expérience unique, la vérité vraie. Il y va d’une éthique, il y va d’une éthique qui rapproche Cy Twombly de la poésie et de tous les autres modes de création, il y va d’une investigation des autres jeux qu’il a connus, de la connaissance de ceux qui en leur temps, il le sait pour en avoir fait l’expérience (déjà donc seulement culturelle), ont joué, gagné et perdu comme lui : Sapho, Praxitèle, Homère, Virgile, Dante, Shakespeare, da Vinci, Keats... Il y va de son goût pour la peinture et pour la langue et pour la vérité, pour la peinture qui en vérité joue la langue et que la langue traverse en vérité.

1960. Crayon pastel gras sur papier 50 x 70 (collection Yvon Lambert)

Vérité de la peinture

Ou ce qui fait beauté. J’ai essayé de montrer ce qu’il en était aujourd’hui d’une oeuvre et d’un jeu, d’une oeuvre tout entière engagée dans la passion et dans le risque ludique de la création. J’ai essayé de montrer ce qu’il en était de l’art moderne, à travers le problème de « l’automatisme », des conséquences du surgissement de la question du sujet [20]. La particularité de Cy Twombly étant ici de confronter les effets les plus tranchants, les plus représentatifs de la modernité, à l’histoire générale de la culture qui les a produits et ce dans un dessin (un dessein) qui soumet toute emphase au naturel et à l’apparente simplicité d’un jeu d’enfant. Ceci ne veut, bien entendu, pas dire que le vécu de ce dessin échappe au destin des clivages du sujet, mais qu’il se constitue dans ces clivages selon une organisation plus particulièrement ludique. Max Kozloff écrit : « the canvas was violated as may be a wall stencilled with DÉFENSE D’AFFICHER [21] » et Cy Twombly confiera lui-même en 1955 à Frank O’Hara : « A bird seems to have passed through the Impasto with cream-colored screams and bitter claw-marks. His admirably esoteric information, every wash or Une struggUng for survival, particularizes the sentiment [22]. » Les conflits dans le jeu actualisent la vérité des questions qu’ils mettent en scène et réalisent les discours propres à cette actualisation.

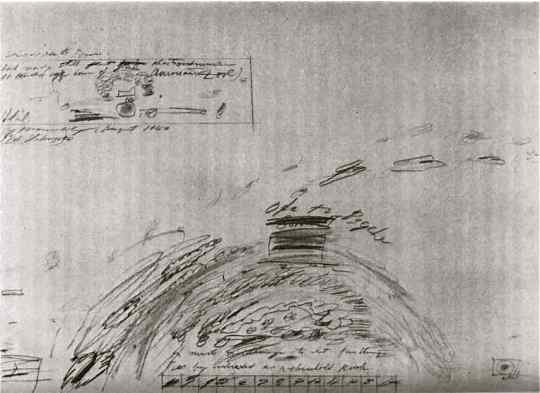

Si les dessins de 1953-1954 restent encore dans la maîtrise d’un certain type de rapport « classique » à la représentation, il semble bien que dès 1955 l’artiste soit tout entier impliqué (et par tout entier je veux dire en toute sa biographie, en toute son expérience, en tous ses âges) dans l’ordonnance d’un parcours où passé, présent et avenir, histoire et biographie, érotisme et culture, savoir et ignorance, innocence et expérience, liberté et interdit, se conjuguent. La qualité du geste tenant à ce qu’il ne cherche jamais à ne rien dire de plus qu’il n’a vécu. D’où une position apparemment systématiquement en retrait de tout effet d’art traditionnel. Le peintre ici use de tous ses moyens mais de ses seuls moyens. Il ne s’agit pas de quelque « modernist reduction » ou de quelque systématique « minimal art », nous ne sommes pas dans le « minimal » loin de là, nous sommes dans l’adéquation juste des données, des fins et des moyens ; Suzanne Delehanty écrira justement que « For Twombly, drawing is both the principle of visual creation and autobiographie [23] », il faudrait ajouter thanatographie. C’est en effet cette graphie-là qui selon moi situe Cy Twombly au mémorial de sa pulsion créatrice. « Le temps est un enfant qui joue avec des dés. » Il est de ce point de vue étonnant de constater combien la position artistique de Cy Twombly révèle l’âge et la mesure juste de toute ambition créatrice, il y va du temps de la biographie et de la thanatographie, il y va du jeu et du temps dans la graphie. Ainsi le surgissement des lettres, des mots et des chiffres plus ou moins formés dans le dessin sont des mémoires en actes de la conscience de l’artiste et de sa réalisation. L’Ode à Psyché (1960) élabore, sur la base d’une progression rythmique (les vers de Keats) chiffrée, cette disjonction du temps, dans le sommeil et dans le rêve, de quelque souvenir, accroché là à la mémoire poétique (les vers de J. Keats : « And ready still past kisses to outnumber / A tender eye-down of aurorean love ») ; passé et présent (« O Goddess ! hear theses tuneless numbers, wrung / By sweet enforcement and remembrance dear »), de l’âme dédiée à l’amour... Mais quelle âme ? « The winged boy I knew / But what wast thou, O happy, happy dove ? / His Psyche true ! [24] » Cette colombe, cette âme, cette Psyché est-elle la même que celle dont Cy Twombly disait à Frank O’Hara en 1955 qu’elle laissait dans sa traversée de l’empattement « des cris couleur de crème et d’amères marques de griffes » ? Est-ce elle qui, dans « son information admirablement ésotérique, chaque ligne luttant pour la survie, particularise le sentiment [25] » ? Certes, Cy Twombly ne cite que deux vers de Keats, mais si l’on prend en considération, dans la perspective de ce que j’ai avancé ci-dessus, l’objectif d’ensemble du destin, daté, signé et situé (Porto St Angelo), tout autant que son titre, les vers de Keats participant à l’organisation formelle ne sont-ils pas plus que les « détails » d’un ordre général ? La pièce en effet ne se réduit à aucun des éléments qui la composent, elle n’illustre pas les vers du poème de Keats qui la titre. Pas plus pourtant que les vers qu’elle reprend au titre d’un autre dessin de cette même série (« On mists in idleness — to let fair things / Pass by unheeded as threshold brook » [26]) ne sauraient la réduire à ces vers, on ne saurait eux les exclure du dessein de l’artiste. Elle compose en un moment, en un moment de la série, en un moment qui la compose, un ensemble de signes diversifiés dont la valeur signifiante traverse chacun en un langage qui est de tous et n’est d’aucun (de ces signes), dans la mesure où il est celui de Cy Twombly, naissant et mourant (dans la question de savoir d’où vient la naissance et où va la mort) dans l’espace de l’un à l’autre et en chacun d’eux. Toutefois, et à supposer que nous ne croyons pas au hasard, dans la série des trois pièces que je connais qui font référence à Keats, dont de quelque façon les vers de Keats servent de source d’inspiration (On mists of idleness extrait du poème « The Human Seasons » — Ode to Psyche et Sonnet to Keats), c’est l’Ode à Psyché qui réunit la totalité de la suggestion du programme poétique. A partir, sur la base de la progression chiffrée des quatorze premiers vers de l’Ode (le quatorzième <r Blue, si/ver-white and the budded Tyrian » s’écrira, avec un lapsus, volontaire ou involontaire sur ludded, « Blue, silver-white of Tyrian », au centre de la pièce titrée Sonnet to Keats) viendra immédiatement la citation qui titre la troisième pièce (On mists of idleness) puis, à travers la graphie, ici en arc de cercle de Cy Twombly, le mot « Sonnet » barré pour produire l’inscription « Ode to Psyche » qui renvoie en haut et à gauche de la page aux vers « And ready still past kiss to outnumber / At tender eye — dawn of aurorean, love. » Cette description insistante pour montrer que s’il n’est pas question de réduire le dessin à l’illustration des vers dont il se ponctue, l’insistance sur le rôle joué par le prétexte poétique permet de considérer, dans cette suite d’hommages à John Keats, l’Ode à Psyché (« the happy dove ») comme occupant une place prépondérante (« by sweet enforcement and remembrance dear ») et plus particulièrement déterminante et significative. Je dirai qu’une voix se fait entendre ici à travers la poésie (et plus généralement la culture), la voix d’un « sweet enforcement and remembrance dear » qui, par son rythme, sonne à l’oreille, génère le peintre (l’inspiration du peintre) et la peinture. Mais quelle « remembrance » ? Celle sans doute oubliée, très ancienne d’un « winged boy » et d’une « happy dove » proches, enlassés, endormis « and ready still past kisses to outnumbers / At tender eye-dawn of aurorean love », celle d’un temps très ancien dont l’artiste reste l’enfant joueur et le prêtre « In some untrodden region of my mind [27]. » Si j’ai insisté sur l’Ode to Psyche c’est que selon moi elle montre exemplairement comment s’informe le dessin (dans les dessins du surgissement graphique des lettres, des chiffres et des mots) dans le goût et dans la mémoire de l’homme et de l’enfant, de l’homme dans l’enfant et de l’enfant dans l’homme. De la série « to Keats » à la suite « Leonardo » [28] (de 1960 à 1968) l’oeuvre de Cy Twombly assigne son programme du paradis perdu de « doux enforcement et chère mémoire » à la vérité du goût, du plaisir de l’art et de la culture dans le temps (retrouvé ?).

On pourrait à partir de là relever, aussi systématiquement que possible, la mise en jeu et les réinvestissements culturels (une culture en son fond essentiellement gréco-latine) qui participent comme respiration (et inspiration) aux ponctuations historiques de la création, des créations, de l’artiste et les penser en fonction des prélèvements -contemporains (matériaux divers, cartes postales et collages multiples la série « mushrooms » 1974), suivre en somme ce parcours à la lettre et à la graphie. Allons-y, suivons avec Cy Twombly le parcours de ce vieux et fragile bien qui est vent et ombre et qui a nom beauté. Suivons ce qui nous séduit (nous réduit) et nous attache jusqu’à la simple vérité enfouie dans nos goûts et dans nos couleurs, cette vérité qui fait art et beauté et que notre biographie, notre histoire et notre culture répètent en une infinité de fictions et de formes...

Marcelin Pleynet, 1976.

Art et littérature, Seuil, coll. Tel Quel, 1977.

Cy Twombly Panorama, 1954

Huile, craie grasse et craie sur toile, 254 x 340,5 cm, galerie Thomas Ammann Fine Art, Zurich.

Zoom : cliquez l’image.

Cy Twombly ou « Non multa sed multum »

par Roland Barthes

Qui c’est, Cy Twomby (ici dénommé TW) ? Qu’est-ce qu’il fait ? Comment nommer ce qu’il fait ? Des mots surgissent spontanément (« dessin », « graphisme », « griffonnage », « gauche », « enfantin ». Et tout de suite une gêne survient : ces mots, en même temps (ce qui est bien étrange), ne sont ni faux ni satisfaisants car, d’une part, l’œuvre de TW coïncide bien avec son apparence, et il faut oser dire qu’elle est plate ; mais d’autre part – c’est là l’énigme –, cette apparence ne coïncide pas bien avec le langage que tant de simplicité et d’innocence devraient susciter en nous, qui la regardons. « Enfantins », les graphismes de TW ? Oui, pourquoi pas. Mais aussi : quelque chose en plus, ou en moins, ou à côté. On dit : cette toile de TW, c’est ceci, cela ; mais c’est plutôt quelque chose de très différent, à partir de ceci, de cela : en un mot, ambigu parce que littéral et métaphorique, c’est déplacé.

Parcourir l’œuvre de TW, des yeux et des lèvres, c’est donc sans cesse décevoir ce dont ça à l’air. Cette œuvre ne demande pas que l’on contredise les mots de la culture (le spontané de l’homme, c’est sa culture), simplement qu’on les déplace, qu’on les déprenne, qu’on leur donne une autre lumière. TW oblige, non à récuser, mais – ce qui est peut-être plus subversif – à travers le stéréotype esthétique ; bref il provoque en nous un travail de langage (n’est-ce pas précisément ce travail – notre travail – qui fait le prix d’une œuvre ?).

Ecriture

L’œuvre de TW – d’autres l’ont justement dit –, c’est de l’écriture ; ça a quelque rapport avec la calligraphie. Ce rapport, pourtant, n’est ni d’imitation, ni d’inspiration ; une toile de TW, c’est seulement ce que l’on pourrait appeler le champ allusif de l’écriture (l’allusion, figure de rhétorique, consiste à dire une chose avec l’intention d’en faire entendre une autre). TW fait référence à l’écriture (comme il le fait souvent, aussi, à la culture, à travers des mots : Virgil, Sesostris), et puis il s’en va ailleurs. Où ? Précisément loin de la calligraphie, c’est-à-dire de l’écriture formée, dessinée, appuyée, moulée, de ce qu’on appelait au XVIIIe siècle la belle main.

TW dit à sa manière que l’essence de l’écriture, ce n’est ni une forme ni un usage, mais seulement un geste, le geste qui la produit en la laissant traîner : un brouillis, presque une salissure, une négligence. Réfléchissons par comparaison. Qu’est-ce que l’essence d’un pantalon (s’il en a une) ? Certainement pas cet objet apprêté et rectiligne que l’on trouve sur les cintres des grands magasins ; plutôt cette boule d’étoffe chue par terre, négligemment, de la main d’un adolescent, quand il se déshabille, exténué, paresseux, indifférent. L’essence d’un objet a quelque rapport avec son déchet : non pas forcément ce qui reste après qu’on en a usé, mais ce qui est jeté hors d’usage. Ainsi des écritures de TW. Ce sont les bribes d’une paresse, donc d’une élégance extrême ; comme si, de l’écriture, acte érotique fort, il restait la fatigue amoureuse : ce vêtement tombé dans un coin de la feuille.

La lettre, chez TW – le contraire même d’une lettrine –, est faite sans application. Elle n’est pourtant pas enfantine, car l’enfant s’applique, appuie, arrondit, tire la langue ; il travaille dur pour rejoindre le code des adultes. TW s’en éloigne, il désserre, il traîne ; sa main semble entrer en lévitation ; on dirait que le mot a été écrit du bout des doigts, non par dégoût ou par ennui, mais par une sorte de fantaisie ouverte au souvenir d’une culture défunte, qui n’aurait laissé que la trace de quelques mots.

Chateaubriand : « On déterre dans les îles de Norvège quelques urnes gravées de caractères indéchiffrables. A qui appartiennent ces cendres ? Les vents n’en savent rien. » L’écriture de TW est encore plus vaine : c’est déchiffrable, ce n’est pas interprétable ; les traits eux-mêmes peuvent bien en être précis, discontinus ; ils n’en ont pas moins pour fonction de restituer ce vague qui empêcha TW, à l’armée, d’être un bon déchiffreur des codes militaires (« I was a little too vague for that »). Or le vague, paradoxalement, exclut tout idée d’énigme ; le vague ne va pas avec la mort ; le vague est vivant.

De l’écriture, TW garde le geste, non le produit. Même s’il est possible de consommer esthétiquement le résultat de son travail (ce qu’on appelle l’œuvre, la toile), même si les productions de TW rejoignent (elles ne peuvent y échapper) une Histoire et une Théorie de l’Art, ce qui est montré, c’est un geste. Qu’est-ce qu’un geste ? Quelque chose comme le supplément d’un acte. L’acte est transitif, il veut seulement susciter un objet, un résultat ; le geste, c’est la somme indéterminée et inépuisable des raisons, des pulsions, des paresses qui entourent l’acte d’une atmosphère (au sens astronomique du terme). Distinguons donc le message, qui veut produire une information, le signe, qui veut produire une intellection, et le geste, qui produit tout le reste (le « supplément »), sans forcément vouloir produire quelque chose. L’artiste (gardons encore ce mot quelque peu kitch) est par statut un opérateur de gestes : il veut produire un effet, et en même temps ne le veux pas ; les effets qu’il produit, il ne les a pas obligatoirement voulus ; ce sont des effets retournés, renversés, échappés, qui reviennent sur lui et provoquent dès lors des modifications, des déviations, des allègements de la trace. Ainsi dans le geste s’abolit la distinction entre la cause et l’effet, la motivation et la cible, l’expression et la persuasion. Le geste de l’artiste – ou l’artiste comme geste – ne casse pas la chaîne causative des actes, ce que les bouddhistes appelle le karma (ce n’est pas un saint, un ascète), mais il la brouille, il la relance jusqu’à en perdre le sens. Dans le zen (japonais), on appelle cette rupture brusque (parfois très ténue) de notre logique causale (je simplifie) : un satori : par une circonstance infime, voire dérisoire, aberrante, farfelue, le sujet s’éveille à une négativité radicale (qui n’est plus une négation). Je considère les « graphismes » de TW comme autant de petits satoris : partis de l’écriture (champ causal s’il s’en fut : on écrit, dit-on, pour communiquer), des sortes d’éclats inutiles, qui ne sont même pas des lettres interprétées, viennent suspendre l’être actif de l’écriture, le tissu de ses motivations, même esthétiques : l’écriture n’habite plus nulle part, elle est absolument de trop. N’est-ce pas à cette limite extrême que commence vraiment « l’art », le « texte », tout le « pour rien » de l’homme, sa perversion, sa dépense ?

On a rapproché TW de Mallarmé. Mais ce qui a servi au rapprochement, à savoir une sorte d’esthétisme supérieur qui les unirait tous deux, n’existe ni chez l’un ni chez l’autre. S’attaquer au langage, comme l’a fait Mallarmé, implique une visée autrement sérieuse – autrement dangereuse – que celle de l’esthétique. Mallarmé a voulu déconstruire la phrase, véhicule séculaire (pour la France) de l’idéologie. En passant, en traînant, si l’on peut dire, TW déconstruit l’écriture. Déconstruire ne veut pas du tout dire : rendre méconnaissable ; dans les textes de Mallarmé, la langue française est reconnue, elle fonctionne – par bribes, il est vrai. Dans les graphismes de TW l’écriture est, elle aussi, reconnue ; elle va, se présente comme écriture. Cependant, les lettres formées ne font plus partie d’aucun code graphique, comme les grands syntagmes de Mallarmé ne font plus partie d’aucun code rhétorique –même pas celui de la destruction.

Sur telle surface de TW, rien d’écrit, et cependant cette surface apparaît comme le réceptacle de tout écrit. De même que l’écriture chinoise naquit, dit-on, des craquelures d’une écaille surchauffée de tortue, de même ce qu’il y a d’écriture dans l’œuvre de TW naît de la surface elle-même. Aucune surface, si loin qu’on la prenne, n’est vierge : tout est toujours, déjà, âpre, discontinu, inégal, rythmé par quelque accident : il y a le grain du papier, puis les salissures, les treillis, l’entrelacs de traits, les diagrammes, les mots. Au terme de cette chaîne, l’écriture perd sa violence ; ce qui s’impose, ce n’est pas telle ou telle écriture, ni même l’être de l’écriture, c’est l’idée d’une texture graphique : « à écrire », dit l’œuvre de TW, comme on dit d’ailleurs :

« à prendre », « à manger ».

Culture

A travers l’œuvre de TW les germes d’écriture vont de la plus grande rareté jusqu’à la multiplication folle : c’est comme un prurit graphique. Dans sa tendance, l’écriture devient alors culture. Quand l’écriture presse, éclate, se pousse vers les marges, elle rejoint l’idée du Livre. Le Livre qui est virtuellement présent dans l’œuvre de TW, c’est le vieux Livre, le Livre annoté : une parole surajoutée envahit les marges, les interlignes : c’est la glose. Lorsque TW écrit et répète ce seul mot : Virgil, c’est déjà un commentaire de Virgile ; car le nom, inscrit à la main, appelle non seulement toute une idée (au reste vide) de la culture antique, mais aussi opère comme une citation : celle d’un temps d’études désuètes, calmes, oisives, discrètement décadentes : collèges anglais, vers latins, pupitres, lampes, écritures fines au crayon. Telle est la culture pour TW : une aise, un souvenir, une ironie, une posture, un geste dandy.

Cy Twombly, Virgil, 1973.

Huile, craie grasse et crayon sur papier, 69,8 x 99,6 cm, coll. Marx.

Zoom : cliquez l’image.

Gauche

On a dit : TW, c’est comme dessiné, tracé avec la main gauche. La langue française est droitière : ce qui marche en vacillant, ce qui fait les détours, ce qui est maladroit, embarrassé, elle le nomme gauche, et de ce gauche, notion morale, jugement, condamnation, elle a fait un terme physique, de pure dénotation, remplaçant abusivement le vieux mot « sénestre » et désignant ce qui est à gauche du corps : c’est ici le subjectif qui, au niveau de la langue, a fondé l’objectif (de même voit-on, dans un autre coin de notre langue, une métaphore sentimentale donner son nom à une substance toute physique : l’amoureux qui s’enflamme, l’amado, devient paradoxalement le nom de toute matière conductrice de feu : l’amadou). Cette histoire étymologique nous dit assez qu’en produisant une écriture qui semble gauche (ou gauchère), TW dérange la morale du corps : morale des plus archaïques, puisqu’elle assimile l’« anomalie » à une déficience, et la déficience à la faute. Que ses graphismes, ses compositions soient comme « gauche », cela renvoie TW au cercle des exclus, des marginaux – où il se retrouve bien entendu, avec les enfants, les infirmes : le « gauche » (ou le « gaucher ») est une sorte d’aveugle : il ne voit pas bien la direction, la portée de ses geste ; sa main seule le guide, le désir de sa main, non son aptitude instrumentale ; l’œil, c’est la raison, l’évidence, l’empirisme, la vraisemblance, tout ce qui sert à contrôler, à coordonner, à imiter, et comme art exclusif de la vision, toute notre peinture passée s’est trouvée assujettie à une rationalité répressive. D’une certaine façon, TW libère la peinture de la vision ; car le « gauche » (« le gaucher ») défait le lien de la main et de l’œil : il dessine sans lumière (ainsi faisait TW à l’armée).