Manet, Olympia, 1863.

Musée d’Orsay. Photo A.G., 14-09-19. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce florilège a été initialement composé à l’occasion de la belle exposition « Manet, Ritorno a Venezia » qui s’est tenue au Palais des Doges en 2013. Il a été mis à jour et enrichi. La plupart des reproductions des tableaux et des études de Manet figurent dans la première édition du Manet de Georges Bataille qui vient d’être réédité [1].

L’Olympia de Manet à Venise : une grande première

PARIS AFP — La belle "Olympia" refait parler d’elle : François Hollande a donné son accord pour que ce nu d’Edouard Manet, qui avait fait scandale, parte à Venise pour une exposition sur le peintre français, premier voyage pour une oeuvre qui n’a jamais quitté Paris.

"Manet, retour à Venise" (du 24 avril au 11 août 2013 au Palais des Doges) est coproduite par les musées de la Ville de Venise et le musée d’Orsay, qui conserve ce chef-d’oeuvre.

La toile peinte en 1863 par Manet (1832-1883) représente une courtisane allongée nue, à qui une servante africaine apporte un bouquet de fleurs, tandis qu’un chat noir dresse la queue. Sa présentation en 1865 au Salon avait suscité un déluge de critiques.

"A titre exceptionnel, et pour la première fois, j’ai demandé le consentement du président de la République pour prêter l’Olympia qui appartient au patrimoine de la France", a déclaré à l’AFP Guy Cogeval, président du musée d’Orsay, confirmant une information de The Artnewspaper.

"Olympia" n’a jamais bougé de Paris depuis qu’elle a été offerte à l’Etat en 1890 par souscription publique à l’initiative de Claude Monet.

"J’avais déjà l’accord de la ministre de la Culture, mais j’ai voulu écrire également au président de la République qui m’a donné une réponse positive", précise M. Cogeval.

Le musée d’Orsay recevra une contrepartie financière non précisée pour le prêt de ce chef-d’oeuvre.

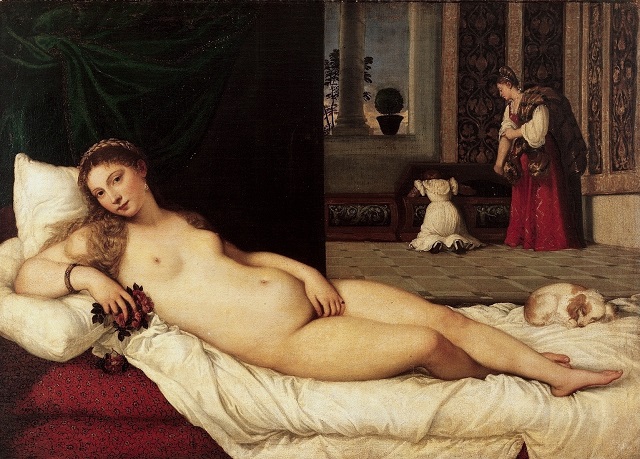

"Olympia", qui a les traits du modèle Victorine Meurent, confronte ses charmes à ceux de "La Vénus d’Urbino", peinte en 1538 par Titien, et dont Manet s’est visiblement inspiré.

Le peintre français avait eu l’occasion d’effectuer deux copies de cette huile lors d’un séjour à Florence. Ce chef-d’oeuvre, qui n’est pas autorisé à quitter l’Italie, est prêté à Venise par le musée des Offices.

Titien, Vénus d’Urbino, 1538.

Galerie des Offices, Florence. ZOOM : cliquer sur l’image.

Duel de dames

"Un prêt exceptionnel", jubile Guy Cogeval qui tenait absolument à cette confrontation inédite entre les deux tableaux. "C’est une obsession de tout historien d’art de réunir ces deux chefs-d’oeuvre, dont l’un a servi de modèle à l’autre", dit-il.

"Alors que Titien a peint une courtisane (la maîtresse du duc d’Urbino) sous les traits d’une déesse à la fois aimablement soumise et proche de la statuaire antique, Manet représente une femme froide et dominatrice : une professionnelle s’exposant à la vue de tous", écrit James H. Rubin, professeur d’histoire de l’art à Stony Brook, université d’Etat de New York, dans son livre "Manet" (Flammarion).

Au Salon de 1865, "Olympia" fait scandale en raison de la trivialité du sujet mais surtout de l’apparente grossièreté de la facture. "Qu’est ce que c’est que cette odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où", s’étrangle un critique. Un autre déplore un "parti pris de vulgarité inconcevable".

Après la mort de Manet, "Olympia" n’obtient pas le prix de réserve lors d’une vente posthume d’oeuvres en 1884. Racheté par la famille, le tableau est acquis à la faveur d’une souscription menée par Monet puis donné à la France en 1890.

Le tableau, toujours sulfureux, est envoyé au musée du Luxembourg à Paris, où l’on présente les modernes. Il y reste 17 ans avant d’intégrer le Louvre. Il rejoint les collections du musée d’Orsay centré sur le XIXe siècle, au moment de sa création en 1986.

"Il n’y a jamais eu d’exposition Manet à Venise", relève Guy Cogeval. Le musée d’Orsay va prêter 23 peintures de Manet dont, outre "Olympia", "Le balcon", "Lola de Valence", "La lecture", "L’asperge" ainsi que 19 dessins de l’artiste.

S’ajoutent une quarantaine d’oeuvres d’autres provenances dont des toiles de Manet mais aussi des chefs-d’oeuvre de Carpaccio ("Les courtisanes au balcon"), Lorenzo Lotto et Titien.

Manet, La Vénus d’Urbino, copie d’après Titien, 1856.

Le scandale d’Olympia

Georges Bataille

[...] C’est la dureté résolue avec laquelle Manet détruisit qui scandalisa ; c’est aussi cette raideur qui nous charme si l’art recherche la valeur suprême (ou le charme suprême), substituée à la majesté de sentiments convenus, qui jadis faisait la grandeur des figures souveraines. C’est l’humanité sans phrase, libérée des liens qui la rivent à de multiples conventions : ces conventions qu’énoncent aussi bien l’éloquence que la prose, le bavardage que le sermon. Ce qui domine si nous regardons l’Olympia est le sentiment d’une suppression, c’est la précision d’un charme à l’état pur, celui de l’existence ayant souverainement, silencieusement, tranché le lien qui la rattachait aux mensonges que l’éloquence avait créés.

Au moins dans sa forme extérieure, la manière de trancher est désormais dans la pleine lumière. Un des aspects les plus étranges de l’art de Manet tient à ses emprunts. Plusieurs fois, Manet emprunta la donnée schématique ou d’un tableau, ou d’une gravure ancienne. Nous savons depuis longtemps que la composition du Déjeuner sur l’herbe est donnée dans Le Jugement de Pâris de Raphaël, que Marc-Antoine a gravé. La donnée de l’Olympia est la Vénus d’Urbin du Titien, qu’en 1856 Manet copia aux Offices à Florence. Comme dans Le Déjeuner sur l’herbe, Manet partit d’un thème mythologique et le transposa dans le monde réel. La métamorphose est à la rigueur ébauchée dans la copie de 1856. La copie est plus proche de nous que le tableau des Offices : il y manque la douceur irréelle — et perdue — de la figure divine que le Titien représenta. Déjà la manière de Manet, rageuse, précipitée, la renvoie au monde des êtres prosaïques, soumis à la pauvreté de leur condition. Mais la copie est à peine une indication. A peine l’ébauche du mouvement qui mène à l’Olympia : seul ce mouvement dont la précision et l’autorité saisissent expose la mue qui fit généralement de la peinture une réalité changée.

Soudain, la figure divine émerge du brouillard où s’ordonnaient jadis la majesté et la beauté de formes surhumaines, délivrées de la condition. En un sursaut, elle s’éveille à ce monde-ci. Comparée à l’alanguissement de la Vénus, la présence de l’Olympia l’a dressée : de l’une à l’autre, un léger mouvement releva la tête, souleva le coude, et figea le regard droit de l’être réel. Le décor essentiel est intact : la cloison de gauche séparant le fond de la scène en deux parties, la draperie dans l’angle gauche... La servante, il est vrai, se tourne vers nous, elle s’est, si je puis dire, approchée du lit de sa maîtresse et c’est, tranchant avec le rose laiteux de la robe, une femme du plus beau noir ; à l’extrémité du lit, le chien couché en rond s’est lui-même dressé : le chien, dans ce mouvement, s’est changé en chat noir. Ces changements sont en eux-mêmes insignifiants : ils accusent cependant le passage d’un monde à l’autre. Le monde de la mythologie avait gardé la dignité qui l’assimilait, malgré tout, au monde de la théologie : il n’en fut qu’une variante allégée, délivrée de sens poignant, mais encore empreinte de majesté poétique... [...]

Dans le secret, le silence de la chambre, Olympia parvint à la raideur, à la matité de la violence : cette figure claire, composant avec le drap blanc son éclat aigre, n’est atténuée par rien. La servante noire entrée dans l’ombre est réduite à l’aigreur rose et légère de la robe, le chat noir est la profondeur de l’ombre... Les notes criées de la grande fleur pendant sur l’oreille, du bouquet, du châle et de la robe rose, se détachant seules de la figure : elles en accusent la qualité de "nature morte". Les éclats et les dissonances de la couleur ont tant de puissance que le reste se tait : rien alors qui ne s’abîme dans le silence de la poésie. Aux yeux mêmes de Manet la fabrication s’effaçait. L’Olympia tout entière se distingue mal d’un crime ou du spectacle de la mort... Tout en elle glisse à l’indifférence de la beauté. [...]

Jusqu’au bout, Manet devait obéir au sentiment de l’élégance, qui exigeait la sobriété du vêtement. Il rejeta ces survivances de la noblesse, qui n’étaient désormais que la lourdeur et le mensonge de la bourgeoisie tout entière. Il voulut, authentiquement, être de son temps : avec la rigueur de l’élégance, il rejeta ce décalage qui opposait à la réalité le monde de la fiction. Courbet avant lui s’était efforcé de faire voir le monde tel qu’il était : il le fit d’une manière qui n’a pas cessé d’éblouir. Nul ne saurait nier la plénitude et la force séduisantes qui appartiennent à l’art de Courbet, mais dans son réalisme cet art ne dépouillait pas l’éloquence : cet art est une admirable plaidoirie à laquelle la noblesse n’a pas manqué. D’un passé mort, cette noblesse est le seul aspect qu’il ait gardé... Et sans doute, l’éloquence n’a rien à voir avec le mensonge enflé du grand nombre. Mais elle n’est pas le dépouillement, elle n’est pas l’élégance sans phrase de Manet. Cette élégance ne se trouva que le jour où le sujet sombrant dans l’indifférence se réduisit au prétexte de la peinture.

Au surplus, l’élégance sobre, l’élégance dépouillée de Manet atteignit vite la rectitude, non seulement dans l’indifférence, mais dans la sûreté active avec laquelle elle sut exprimer l’indifférence. L’indifférence de Manet est l’indifférence suprême, celle qui sans effort est cinglante, celle qui, scandalisant, ne daignait pas savoir qu’elle portait le scandale en elle. Le scandale se voulant scandale manquerait à la sobriété. La sobriété est néanmoins d’autant plus parfaite qu’elle agit, qu’elle intervient active ment. L’intervention résolue est le propre de Manet ; elle le fit parvenir à l’élégance suprême.

J’ai dit du principe actif de cette élégance qu’il se trouvait dans l’indifférence, ce qui semble contradictoire. C’est que, nécessairement, l’indifférence se traduit dans l’intervention qui la manifeste, qui en expose la force et, l’on peut dire, l’intensité. Car souvent l’indifférence est une force ; car une force, autrement freinée, se libère en elle. Ici le plaisir de peindre de Manet, qu’il porta au niveau de la passion, se mêlait à cette indifférence divine qui l’opposait au monde mythologique où Raphaël et le Titien s’étaient complus. Ici l’affirmation d’une puissance sobre s’accorde à la sobre jouissance de détruire. Manet atteignit le silence de la liberté que la virtuosité lui donnait : c’était en même temps celui de la destruction rigoureuse. L’Olympia fut le comble de l’élégance en ce que le jeu des couleurs rares y eut la même intensité que la négation d’un monde convenu. Les conventions étaient privées de sens, puisque le sujet dont le sens était annulé n’était plus que le prétexte du jeu et du violent désir de le jouer.

L’indifférence au sujet n’est pas seulement le propre de Manet, mais celui de l’impressionnisme tout entier et, si l’on excepte peu de noms, de la peinture moderne. Monet disait qu’il aurait voulu naître aveugle et, retrouvant la vue, voir des formes et des couleurs qui seraient formes et couleurs indépendamment des objets et de leur usage. Mais nous ne trouvons pas chez Monet et ses amis cette passion de réduire au silence — en une sorte d’opération —ce dont le mouvement naturel est de parler ; et à la nudité, ce que revêt la convention. C’est cette opération, saisie dans l’Olympia, où sa précision résolue est magique, qui est le charme propre de Manet, et qui le distingue de ses successeurs. Elle donne à l’Olympia une prééminence qui l’ont fait choisir après la mort par ses amis pour l’offrir au Louvre — si unanimement qu’Antonin Proust scandalisa, s’opposant seul aux autres, affirmant qu’Argenteuil était mieux : à ce moment, tous les proches de Manet s’indignèrent. Le parfait achèvement auquel une fois l’opération était parvenue rendait la discussion impossible : ce que Manet avait apporté, si l’on devait le représenter par un seul tableau, ne pouvait l’être que par l’Olympia ; sans hésiter, le choix des amis porta sur le même tableau que celui des ennemis, quand l’horreur avait fait rire.

La même opération, je me suis efforcé de la saisir dans l’Exécution de Maximilien ; elle y peut être moins parfaite, mais elle n’y apparaît pas moins clairement que dans l’Olympia ou dans le Déjeuner sur l’herbe ; et sans doute le principe en est-il donné dans le premier scandale que fut La Musique aux Tuileries. Partout, il avait été soudain répondu à l’attente de quelque forme théâtrale par la nudité de « ce qu’on voit ». Mais partout les choses se passaient de telle manière que l’attente déçue fût à l’origine de l’impression et lui donnât force de gifle. L’attente déçue se distingue de la beauté et du contraste des couleurs : elle les amplifie, mais c’est en elle, ce n’est pas, comme le dit Malraux, dans « le vert du Balcon », ou dans « la tache rose de l’Olympia » que réside « ce que Manet apporte, non de supérieur, mais d’irréductiblement différent ». Malraux a peut-être le tort de n’avoir pas souligné la magie de l’étrange opération dont je parle — qui demeurait voilée : il a saisi l’action décisive de Manet, à par tir de qui commencent la peinture moderne et l’indifférence pour le sujet, mais il n’a pas accusé ce qui oppose l’attitude de Manet à l’indifférence quelconque des autres impressionnistes. Il n’a pas exactement défini ce qui donne à l’Olympia, qui n’est pas forcément un plus beau tableau que quelques autres, sa valeur d’opération : ce silence qui l’isole et qui le grandit, qui permit seul à Valéry d’en parler gravement, de parler d’une « horreur sacrée ».

Georges Bataille, Manet, Skira, 1955, p. 63-64, 68-69, 72-73 et 76.

Manet, Etude pour Olympia (sanguine), 1862-1863.

Musée d’Orsay. ZOOM : cliquer sur l’image.

Manet, Etude pour Olympia (plaque pour gravure), 1862.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le ruban au cou d’Olympia

Michel Leiris

Visible à peine et guère plus que les boucles d’oreille qu’elles aussi l’on présume coûteuses, le délicat joyau fixé par le ruban noir au cou d’Olympia au repos. Qu’il se voie ou ne se voie pas importe peu : l’écrin de cette chambre — que le lit de son habitante semble occuper presque entière — ne renferme pas d’autre trésor que celle-là même dont le précieux pendentif enrichirait peut-être la chair si ne la glorifiaient déjà des faire- valoir plus modestes mais qui sautent aux yeux, dans l’œuvre telle qu’elle fut, sinon imaginée, du moins manuellement réalisée. […]

L’acolyte capricieux qu’est le chat, compagnon moins d’Olympia que de sa servante noire. Ne faut-il pas que la scène ait son témoin, comme le tableau aura son spectateur ? Mais rien, de cette scène dont le centre est la courtisane qui d’une main nonchalante met son sexe entre parenthèses, ne paraît concerner le félin, et l’on se demande dans quel but, s’il ne se borne pas à chercher sur le lit un coin où tranquillement dormir, il va effectuer la tournée d’inspection à laquelle il semble se préparer. Du reste, l’important n’est pas ce que ses yeux grands ouverts regardent et dont, dépourvu de parole, il ne pourrait nous fait part, à nous qui le regardons. Ce qui compte — pour quelqu’un que pousse à la rêverie cette image de la haute galanterie d’il y a plus d’un siècle — c’est que ce génie familier ou suppôt infernal soit là, ayant droit qui n’a besoin ni d’avoir été convié ni de justifier sa présence, et que sa queue (autre ruban couleur d’encre) se dresse et ondule comme pour exprimer l’expectative par une ébauche de point d’interrogation. [...] Absente, l’intime toison cachée par la main en éventail qu’Olympia pose fermement sur sa cuisse — de la part de l’artiste, moyen terme (dirait-on) entre sa volonté de réalisme et les us de l’époque qui, en peinture, frappaient d’interdit les sexes féminins velus — semble trouver, au prix d’un éclatement, un substitut dans deux autres composantes du tableau : la luxuriance du bouquet apporté par la servante enturbannée et la noirceur du félin qui rôde en quête d’on ne sait quoi.

Autre éclat de même espèce, est-on en droit d’imaginer : à l’oreille gauche, la fanfreluche dont le rose et les replis de fleur évoquent l’organe qu’il est permis de supposer orné ou ensauvagé par cette toison qui pas plus que lui n’est montrée. [...]

Dernier obstacle à la nudité totale, compte non tenu du bijou au poignet et des mules déjà prêtes à quitter les pieds : le ruban de cou — presque ficelle — dont le nœud, aussi pimpant que celui qui scelle un paquet renfermant un cadeau, forme au-dessus de la fastueuse offrande des deux seins une double boucle apparemment facile à défaire rien qu’en tirant un bout. Plutôt qu’un ornement, cette babiole, qui peut-être n’était pour Manet qu’un noir au dessin capricieux tranchant sur la blancheur du nu, est pour nous le détail sans nécessité qui accroche et fait qu’Olympia existe. De même, l’objet qui, corps étranger adjoint au corps vivant dont il renforce la présence, fait bander le fétichiste. »

Ruban couleur de nuit mais qui aide à voir clair.

Ruban dont la noirceur de jais semble vouloir faire pièce à la gomme du néant.

Ruban lanière de fouet malgré ses airs de mouche du coche.

Ruban qui donne du goût plutôt qu’il n’enjolive.

Ruban que la crudité de la vie appelle comme un assaisonnement.

Ruban de fête qu’on porte même les jours ouvrables.

Ruban le meilleur marché en même temps que le plus cher.

Ruban que l’on doit apprendre à nouer et non abandonner au vent.

Ruban dont le charme s’exerce là où votre gorge se serre.

Ruban qu’il faut rouler et dérouler pour, de fil en aiguille...

Le ruban qui, sans l’étrangler, encercle le cou d’Olympia et que son nœud — ad libitum signe conventionnel de l’infini, paraphe qui authentifie ou pales jumelées d’une hélice évoquant de voluptueux essors — distingue du serpent qui, se mordant la queue, illustre l’éternel recommencement, ce ruban qui, à moi qu’un désir double d’exactitude réaliste et de compacité n’empêche pas d’être séduit par les aléas de l’analogie, suggère bien plus que ce qu’exige sa stricte nature, ce ruban de largeur et de longueur modestes a-t-il été le fil qui me gardait de totalement m’égarer dans le dédale où l’écriture m’entraînait ou ne dois-je voir en lui qu’un ajout futile dont j’aurais usé comme une coquette le fait de ses fanfreluches ? Ni fil d’Ariane ni enjolivement, mais cordon tiré presque à tout hasard pour que s’ouvre un rideau et que naisse une clarté dont j’ignorais à peu près ce qu’elle me montrerait, je crois qu’il faut regarder ce ruban comme le détail concret qui m’a mis ici le pied à l’étrier et, en lui-même aussi peu de chose qu’un papier tue-mouches sur lequel toutes sortes d’insectes volants seraient venus se coller, n’en joua pas moins le rôle moteur que, pour le savant, joue l’hypothèse de travail. Que le nu peint par Manet (dans un tableau si neuf de conception qu’il fit scandale en son temps) atteigne à tant de vérité grâce à un détail minime, ce ruban qui modernise Olympia et, mieux encore qu’un grain de beauté ou qu’un semis de taches de rousseur, la propose plus précise et plus immédiatement visible, en faisant d’elle une femme pourvue de ses attaches de milieu et d’époque, voilà qui prêtait à réflexion, si ce n’est à divagation !

Le ruban qui, sans l’étrangler, encercle le cou d’Olympia et que son nœud — ad libitum signe conventionnel de l’infini, paraphe qui authentifie ou pales jumelées d’une hélice évoquant de voluptueux essors — distingue du serpent qui, se mordant la queue, illustre l’éternel recommencement, ce ruban qui, à moi qu’un désir double d’exactitude réaliste et de compacité n’empêche pas d’être séduit par les aléas de l’analogie, suggère bien plus que ce qu’exige sa stricte nature, ce ruban de largeur et de longueur modestes a-t-il été le fil qui me gardait de totalement m’égarer dans le dédale où l’écriture m’entraînait ou ne dois-je voir en lui qu’un ajout futile dont j’aurais usé comme une coquette le fait de ses fanfreluches ? Ni fil d’Ariane ni enjolivement, mais cordon tiré presque à tout hasard pour que s’ouvre un rideau et que naisse une clarté dont j’ignorais à peu près ce qu’elle me montrerait, je crois qu’il faut regarder ce ruban comme le détail concret qui m’a mis ici le pied à l’étrier et, en lui-même aussi peu de chose qu’un papier tue-mouches sur lequel toutes sortes d’insectes volants seraient venus se coller, n’en joua pas moins le rôle moteur que, pour le savant, joue l’hypothèse de travail. Que le nu peint par Manet (dans un tableau si neuf de conception qu’il fit scandale en son temps) atteigne à tant de vérité grâce à un détail minime, ce ruban qui modernise Olympia et, mieux encore qu’un grain de beauté ou qu’un semis de taches de rousseur, la propose plus précise et plus immédiatement visible, en faisant d’elle une femme pourvue de ses attaches de milieu et d’époque, voilà qui prêtait à réflexion, si ce n’est à divagation !

Témoignerait-on d’un esprit sottement positiviste en souhaitant que dans n’importe quelle création émanant d’un artiste ou d’un écrivain il entre au moins un pareil détail qui, situant et actualisant, confère au tout une existence irrécusable en l’amenant pour ainsi dire à cristalliser en la réalité qu’il n’aurait pas si cette parcelle solide n’agissait comme amorce ? Qui plus est, une idée que tu songes à exploiter sera-t-elle plus qu’une idée morte si, au départ, fait défaut le ruban ou détail par l’entremise duquel tu t’en empareras, non comme d’un bien abstrait, mais comme d’un gibier que son pelage ou son plumage singularise ? Enfin ne me faut-il pas, sous peine d’avoir dans la bouche un perpétuel goût de cendre, savoir prendre — au gré des jours — maints incidents banaux par un bout tel qu’ils émergeront de l’insipidité quand je me les raconterai, en scrupuleux historiographe et sans recours à des épices importées de je ne sais quelles Indes ?

Noter cependant que, si les joies en question appellent un training, elles ne peuvent se préparer à coups de bonnes recettes, comme on prépare de petits plats ; en user ainsi avec ces joies — dont les plus signifiantes sont celles qui, réactions spontanées à des beautés qu’on tient pour dépassant l’ordinaire, semblent prouver par leur profondeur même qu’il n’y a pas qu’absurdité et que l’espoir est donc permis en maints domaines —, cela reviendrait à les mettre au même rang que les jouissances à fleur de palais procurées par la gastronomie, art indéniable mais qui ne se prête à aucune illumination. Ces glorieux instants auxquels j’aspire — dans la vie et, à défaut, par l’écriture —, puis-je les traiter comme si c’était à des pratiques de cordon bleu que m’invitait ma longue fascination par le ruban au cou de la froide et troublante satane ?

O.K.!

N’empêche — et j’en suis malheureux — que ce ruban, quelque prix que j’attache à ce raccroc dernier, n’est qu’un pauvre fil d’araignée que je n’oserai prétendre modeste brin de la cordelette qui permettrait d’étrangler ces monstres aux multiples formes : racisme (qui ne veut pas admettre cette évidence, à savoir que tout humain est un humain), fascismes de tous bords (qui méprisent notre espèce au point de croire qu’il faut la mener à la trique) et autres ignominies dont, quoiqu’elles reposent sur des données plus qu’éculées, le monde apparaît presque chaque jour un peu plus sinistrement souillé.

Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 275 et 285-87.

Manet, Etude pour Olympia (eau-forte), 1862.

ZOOM : cliquer sur l’image.

A l’occasion de l’exposition Manet qui eut lieu à Paris en 1983, Marcelin Pleynet parlait de la vie et de l’oeuvre du peintre.

Puis, en 1990, il s’entretenait avec Philippe Sollers. Manet et Cézanne. La France et l’Italie.

Les artistes ne pensent qu’à eux

Marcelin Pleynet : De quoi voulez-vous qu’on parle ? Les bonheurs de l’art, les bonheurs en art ou l’art du bonheur. Vous aviez le projet de parler de la Nouvelle Olympia de Paul Cézanne, et des multiples versions de la Nouvelle Olympia peintes par Cézanne, quelques années après, très peu, 4, 5, 6 ans peut-être après l’Olympia de Manet.

- Cézanne, Olympia moderne, 1ère version (1869-70).

Philippe Sollers : Une chose qui m’a toujours fasciné en peinture, c’est la façon dont un peintre éprouve la vérité d’un autre peintre comme devant être complètement assumée et en même temps traversée et renversée. II me semble que la mécanique du bonheur en art est là. L’autre a touché un point de vérité, il s’agit de la reconnaître en ce point. Même chose en sculpture, en architecture, en musique, en littérature, ce n’est que comme cela que l’on peut à la fois se mettre dans un état de connaissance de l’altérité et trouver sa propre voie. Les exemples sont surabondants. Si j’appelle ça « le bonheur de l’Art » c’est parce que le « malheur de l’Art » consiste à ne pas pouvoir dépasser les points de vérité les plus évidents, les plus massifs, les plus grands. Quand l’Art est malheureux cela veut dire qu’il est inhibé dans sa non-reconnaissance complète d’un point de vérité touché par un autre artiste, donc c’est une définition du bonheur comme étant celui de la pluralité des atteintes possibles d’une même vérité. Alors l’exemple qui m’est venu, et encore une fois ils sont innombrables, l’exemple qui me vient ces temps-ci, c’est celui du rapport entre Manet et Cézanne ; autour — puisque les documents existent, ils sont évidents — autour de cette affaire d’Olympia. Ce que je vais dire, d’ailleurs, à propos de Manet et de Cézanne, on pourra pratiquement le transposer et le dire de la même façon de Cézanne et de Picasso : de même que l’Olympia provoque ce tableau fantastique à tous égards qui s’appelle Une moderne Olympia de Cézanne, de même on pourra dire que Les Grandes Baigneuses provoquent Les Demoiselles d’Avignon de Picasso. L’opération se passe toujours dans un laps de temps assez court, quelque chose est touché qui représente le cœur d’un art et une réponse surgit de la part d’un autre artiste. Les « Bonheurs de !’Art », c’est cette incessante génétique de la transmission formelle, et là ce qui me frappe c’est qu’au fond l’Olympia, si elle a été comprise de Cézanne — et probablement de lui seul — si Les Grandes Baigneuses ou tout l’art de Cézanne ont été compris de Picasso et peut-être, à ce point-là, de lui seul, de même on met l’Olympia comme résumant tout l’art de Manet, pourquoi pas ! En tout cas c’est là que Cézanne a voulu intervenir. Il a été en quelque sorte forcé de le faire, Picasso a été forcé de répondre aux Grandes Baigneuses, ce qui est curieux dans ce cas c’est que cette Olympia de Manet, dont on a beaucoup parlé pour ne pas en dire grand-chose, cette Olympia provoque une situation d’interdiction. C’est un événement considérable parce que c’est comme si quelqu’un avait raflé le secret sexuel à un moment donné. Devant l’Olympia, surgit automatiquement la question : si vous devez jouir maintenant de ce genre de représentation, ça ne pourra être qu’en connaissance de cause, si vous voulez jouir d’une femme nue, sachez que vous aurez à tenir compte de sa parfaite impassibilité.

L’art rend malheureux tout le monde. Le fait que les les gens aient l’air de s’émerveiller devant l’art, il ne faut pas s’y tromper ; en réalité l’art les rend profondément malheureux. La seule personne que l’art rend heureux, c’est le prochain, le prochain artiste. Mais pour que ça le rende heureux, ce coup de malheur (une grande œuvre esthétique), il faut donc qu’il dépasse, qu’il transgresse l’interdit que cette oeuvre pose devant lui. La plupart des artistes n’y arrivent pas, et quelques-uns y parviennent. C’est donc Paul Cézanne en face de l’Olympia d’Édouard Manet. Il va donc s’arranger pour faire irruption dans ce tableau, et là où Manet semble-t-il a interdit, à un certain moment du temps, toute jouissance sexuelle à l’autre, Cézanne qui ne manque pas d’énergie va prononcer ce « quand même » qui définit son intervention. Qu’est ce que fait Cézanne ? Il assume complètement la frigidité fondamentale, il s’y introduit lui même comme personnage, comme un personnage de la Nana de Manet, il met en mouvement le tableau de Manet, en sens inverse. Il le mouvemente : introduire du mouvement dans l’Oympia de Manet, c’était donc ça le coup à faire. Ce n’est que beaucoup plus tard que Cézanne imposera sa propre stabilité des phénomènes, sa propre monumentalité, sa découverte que... une montagne, une pomme, un arbre, un gendarme, une femme nue c’est la même chose, un jardinier ou n’importe quoi. Il lui faudra très longtemps, avant de trouver le hiératisme qui lui est propre. C’est cette réaction de mouvement à l’Olympia qui me paraît à proprement parler fascinante, exubérance des fleurs, la négresse penchée, participante.

M. P. : Il y a aussi des fruits, ce qu’il n’y a pas chez Manet.

Cézanne, Une moderne Olympia, 2ème version, 1873-74.

Musée d’Orsay. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ph. S. : L’Olympia recroquevillée, donc dans une position de non-maîtrise de son corps, et le petit guéridon à gauche où les fruits sont posés, il y a des surcharges, les glands des rideaux, il y a comme par hasard une carafe qui, si on la regarde, est une petite tête de mort, comme ça, indicative, il y a le chien, pas de chat, irruption de Cézanne dans le tableau de Manet, dans l’art de Manet. Ce tableau me paraît empreint d’une très grande positivité. Il me semble qu’il définit, mieux que toutes les théories idéalistes qu’on prêtera ensuite à Cézanne, la motivation même d’imposer son bonheur dans l’art. Qu’est-ce que c’est donc que cette relation entre deux systèmes d’art qui permet de reconnaître quelque chose, pas de le détruire, mais de le répéter d’un autre point de vue ? Ce n’est pas du tout par exemple le geste de Rauschenberg avec De Kooning, il ne s’agit pas d’effacer un dessin de De Kooning, il ne s’agit pas du tout d’un geste iconoclaste, c’est-à-dire de destruction, il s’agit d’un supplément de jouissance apporté à la jouissance de l’autre, comme si, à égalité, dans cette dimension de la jouissance de l’art, il pouvait toujours y avoir plus, non pas autre chose qui remplacerait quelque chose, non pas une intervention qui ferait table rase du passé, non pas, donc, œdipiennement, la négation d’une expérience pour y substituer la sienne, geste humain, trop humain , qui fait que le malheur de l’art c’est d’être sous l’emprise de la jouissance de l ’autre et de ne pouvoir imaginer la sienne qu’asservi. Là, je trouve que l’intervention de Cézanne est considérable. Il est à remarquer que si Cézanne ébouriffe, en s’y introduisant, l’Olympia de Manet, Picasso va refroidir encore Les Grandes Baigneuses, il va les porter à un point de frontalité encore plus froid, comme s’il voulait retrouver le geste de Manet dans l’Olympia bouleversé par Cézanne, et qu’il le retrouvait. Et je me demande souvent si cette oscillation ne serait pas trouvable pratiquement partout, tantôt l’intrusion dans un système qui se présente comme fermé, clos, absolument sacré, tantôt au contraire le retour à une sorte de dissuasion, de terreur, en quelque sorte, Les Demoiselles sont beaucoup plus terrifiantes, enfin terrifiantes..., elles sont beaucoup plus proches de l’Olympia de Manet que d’Une moderne Olympia de Cézanne, c’est sûr, j’en veux pour preuve les dessins préparatoires qui introduisaient des personnages d’hommes dans le tableau et qui ont été abandonnés. Les « bonheurs de l’art » ça consiste, à mon avis, soit à se retirer d’un tableau, soit à y rentrer.

M. P. : Ce que vous dites me fait penser à une chose à laquelle je n’avais pas pensé. J’avais pensé qu’au fond Cézanne, avec la Moderne Olympia, traitait le caractère « ingreste » de l’Olympia de Manet avec un style emporté de facture dix-huitièmiste presque à la Fragonard, et que Les Demoiselles d’Avignon traite Cézanne à travers Ingres.

Ph. S. : Aussi.

M. P. : Donc c’est en quelque sorte un troisième terme dans les deux termes que vous posez ; d’un artiste vis-à-vis du tableau d’un autre artiste, il y aurait un troisième terme qui serait lui aussi anhistorique mais qui serait plutôt en arrière qu’en avant.

Ph. S. : Mais le problème est de savoir si on n’assisterait pas tout le temps à cette espèce de mouvement d’oscillation, parce que en Italie on voit comment s’introduire dans un Titien par exemple, si on est Tiepolo, ou comment s’en retirer.

M. P. : Le geste de Manet est d’ailleurs un geste par rapport à Titien.

Ph. S. : Bien sûr. Je pense que les exemples vraiment sont très nombreux . En musique vous avez aussi tout ce que vous voulez, ce sont les rapports de Bach avec Vivaldi par exemple, ou la façon dont vous retrouvez brusquement Monteverdi chez Rameau, je peux vous montrer..., ça n’arrête pas. La question c’est de savoir comment se faire pardonner cette épouvantable vérité que l’art ne concerne que les artistes. Il ne concerne pas l’aventure humaine en général : voilà une proposition évidemment indéfendable. Il faut bien faire semblant, mais aucun artiste ne pensera vraiment, je crois, que son œuvre concerne l’humanité en général, il pensera forcément qu’elle concerne uniquement les artistes du passé, très peu du présent, et éventuellement, et ça il s’en moque éperdument, quelques-uns de l’avenir. Le vieux Picasso tient à son Cézanne, il l’échange contre sa guitare qui était à New York, on revient au troc. Là aussi plein d’exemples : il n’ y a pas de marché pour le bonheur de cette affaire, sauf représentation démagogique et abrutissante qui consiste à dire que l’art rend heureux. L’art ne rend heureux que les artistes. C’est un grand malheur, l’art, un grand malheur pour l’humanité. C’est pour ça qu’il faut considérer avec le plus grand sérieux les pouvoirs ou les institutions exceptionnels qui ont considéré que la représentation de ce malheur, de ce trop grand bonheur qui est un malheur, devait être encouragée. Et là, bien entendu, on va les compter sur les doigts de la main, très peu de pouvoirs, très peu d’institutions. En revanche les institutions, les pouvoirs qui ont pensé que l’art était fait pour l’humanité, devait être fait pour elle, devait l’enrichir, l’anoblir, lui servir d’éducation, et là aussi nous ne manquons pas d’exemples, ça va droit à la destruction de l’Art, et comme nous sommes dans une période de destruction intense de l’art, je suppose que l’idéologie qui présidera à cette destruction, ce sera précisément l’idéologie du bonheur que doit susciter l’art chez les individus humains de la cité, de la société. « L’art vous rend heureux » dit le tyran, en détruisant l’Art du même geste. C’est si vrai qu’il suffit de feuilleter n’importe quelle revue d’art pour s’apercevoir à quel point ce qui se pense sous ce terme aujourd’hui est devenu une démocratie de la laideur militante qui est censée faire le bonheur de tous, c’est une forme de totalitarisme qui n’apparaît pas comme tel puisqu’il est commandé par la petite monnaie incessante, ce qui finit par en faire une grosse, le marché. Les gens aujourd’hui n’achètent pas de l’art, ils achètent de l’argent avec de l’art. Vous savez, l’art s’entasse surtout en Italie et en France. On ne peut pas dire qu’il ne se passe rien ailleurs mais enfin la concentration dans ces deux pays, en quatre siècles, est tellement évidente qu’elle doit apparaître à tout esprit non prévenu. Ce qui veut dire que c’est dans ces deux pays que les transmissions d’artiste à artiste — en comprenant dans artistes tout : architecture, musique, peinture, littérature, tout ce que vous voudrez — ont été les plus fortes, enfin les plus immédiates, ce qui veut dire, donc, que cette espèce de jeu génétique a été favorisé à un point qu’on retrouve très rarement dans l’histoire ou alors il faut recourir à une période vraiment antique. Il faut toujours se demander quel est le pouvoir derrière, quel est le pouvoir qui rend possible cette déflation humaine qui fait que, même si le public siffle l’Olympia, il n’est pas question de brûler l’Olympia.

M. P. : Il y a dans ce passage un moment très fort, au moment où l’Italie n’est plus tout à fait elle-même, c’est le XIXe et le début du XXe en France.

Ph. S. : Oui, oui. Je pense qu’à partir du moment où l’éclat de l’Italie est passé, c’est la tradition littéraire française qui a permis que se passent en peinture des choses considérables. li est bien évident — pour moi en tout cas — que le point le plus extraordinaire de la langue en Europe s’obtient au XVIIe siècle français, là-dessus la bibliothèque est pleine... Il n’y a qu’à prendre ce que vous voulez, les Fables de La Fontaine, les tragédies de Racine, enfin tout ce qu’aimait Voltaire, tout ce que Voltaire dit dans Le Siècle de louis XIV. Pour les Beaux-Arts il n’y avait qu’à aller en Italie. Et puis, au XIXe siècle : la peinture française, il n’y en a pas eu d’autre. Ce qui se joue entre Manet et Cézanne est absolument déterminant pour tout ce qu’on appelle « art moderne » et nous retrouverions, là aussi, les aventures du bonheur et du malheur de l’art, parce que c’est aussi un malheur pour des peintres, par exemple américains, d’avoir affaire à Manet ou à Cézanne, plus tard à Matisse, sans parler de Picasso qui est bien de Paris, n’est-ce pas ?

Cahiers de psychologie de l’art et de la culture, n°16, automne 1990.

Manet, Etude pour Olympia (gravure), 1862-1863.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans les ateliers de Manet (L’infini 117, hiver 2011), Marcelin Pleynet écrit :

« J’ai déjà, à de nombreuses reprises, écrit sur Manet, notamment en 1994, lors d’une conférence « Le musée et les modernes », au musée de Picardie à Amiens (conférence reprise récemment avec le recueil de textes que les éditions Marciana et les éditions du Sandre ont publiés en 2010, sous le titre Comme la poésie la peinture..., puis en 2005, dans Le Savoir-vivre, roman (collection L’Infini, éditions Gallimard, 2006). Mais une fois de plus tout se passe, et s’est passé, comme si tout cela n’existait pas, les spécialistes se sont bien gardés d’aller y voir.

On peut toujours aller y voir, comme la plupart de mes livres ceux-là ne sont pas épuisés. »

Je suis allé y voir. Voici ce que Pleynet écrivait à propos de l’Olympia, dans cette conférence donnée le 30 mars 1994.

Le musée et les modernes

Marcelin Pleynet

[...] Qu’est ce qui pendant plus d’un siècle se discute dans les salons ? Qu’est-ce que la méditation de Manet dévoile qui semble à ce point intolérable ? Pourquoi, alors que finalement Manet présente son tableau au salon de 1865 sous le titre de Olympia, pourquoi s’employer à démontrer que le tableau n’a rien à faire avec son titre, pourquoi vouloir dissocier l’œuvre de ce qui lui donne titre ?

Le nom d’« Olympe », nous dit-on encore, était un surnom très répandu chez les courtisanes en cette fin de siècle... mais alors ne faut-il pas justement chercher aussi et sans autres préjugés ce que Manet entendait dévoiler par là ? Le surnom d’Olympe répandu alors chez les courtisanes exclut-il une référence à la Grèce et à la culture classique ? N’insiste-t-il pas plutôt sur cette référence ? Les prostituées sacrées n’accompagnaient-elles pas les fêtes de Dionysos et les festins orgiaques de Bacchus ? Chateaubriand nous dit qu’elles occupaient le temple de Vénus à Babylone.

Enfin, et ce n’est un secret pour personne, ce tableau de Manet est « nourri de la peinture des musées » et notamment de la Vénus d’Urbino de Titien, qui est une des plus giorgionesques Vénus de Titien (et dont Manet fit une copie en 1856). Mais que veut dire, ici (« nourri de la peinture des musées ») ? Que veut dire « nourri » ? Qu’est-ce que cela peut vouloir dire pour un peintre, et notamment pour Manet avec Olympia, sinon : « suivez mon regard »... suivez le regard de Manet tel qu’il indique où porte le sens de son œuvre ; tel qu’il indique qu’avec ce tableau, avec Olympia, se dévoile (littéralement aussi bien) et s’impose sur Vénus, sur la déesse de l’Amour, une pensée vraie, une vérité qui est aussi une liberté oubliée.

A-t-on remarqué que chez Manet, comme chez Titien, la Vénus est une Vénus pudique, une Vénus céleste, symbole d’Amour sacré ? Et comment ne pas supposer que c’est en cela justement que le regard de Manet traverse son modèle, traverse Victorine Meurent et, passant par la Vénus d’Urbino de Titien (entre autres), traverse un savoir oublié et nous engage à le suivre sans crainte au-delà, jusqu’à ce point où le savoir s’impose et fait événement, révolution : au sens strict du mot (« retour du temps »), présent dévoilé.

Les peintres ne s’y sont pas trompés. Cézanne ne s’y est pas trompé, lui qui, quelques années plus tard, en 1869-1870, va réaliser, d’après Manet, deux versions de Une Moderne Olympia. Il se trouve à ce point impliqué par l’œuvre de Manet que, si je puis dire, il se projette dans le tableau et se représente en bas à droite de l’œuvre (comme un amant et comme un donateur). Gauguin, non moins impressionné, déclarera que « la peinture commence avec Manet » et réalise une copie de Olympia. Et si, comme bien souvent lorsqu’il est fortement impressionné, le premier mouvement de Picasso, en 1901, est une charge (une caricature où Olympia a la couleur de sa servante), il n’oubliera ni Olympia, ni les Moderne Olympia de Cézanne lorsqu’il travaillera aux Demoiselles d’Avignon.

Le dialogue, la forme même du dialogue entre le musée et les modernes s’engage et se trouve ainsi établi avec Olympia et avec un autre tableau que Manet peint la même année mais expose dès 1863 : Le Déjeuner sur l’herbe [2], où, comme avec l’Olympia, le regard de Manet nous engage à le suivre du côté des Vénitiens. N’est-ce pas cette fois le Concert champêtre, alors attribué à Giorgione, qui nous est indiqué ?

Le Titien, Le concert champêtre, 1511-1512, 105x136,5 cm. Musée du Louvre.

Mais il ne faudrait pas que ces références plus ou moins explicites nous aveuglent... Encore une fois elles sont de l’ordre de ce que j’ai évoqué avec la formule : « Suivez mon regard. » Ne retrouve-t-on pas d’ailleurs cette même indication chez Cézanne qui se réclame lui aussi des Vénitiens bien qu’aucun de ses tableaux n’illustre aussi explicitement cette référence ?

En ce qui concerne Manet, c’est, selon moi, d’abord l’esthétique propre à l’art vénitien qui se trouve visé. Or nous savons que le néo-platonisme qui occupe les artistes italiens de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle diffère sensiblement à Florence et à Venise.

À Florence, l’idéal du beau est le corps d’un jeune homme, sa technique le dessin et son véhicule la vue (le corps d’un adolescent, le dessin, l’œil).

À Venise, l’idéal de beauté est le corps d’une femme, son médium la couleur et son véhicule l’ouïe (le corps d’une femme, la couleur, la musique)...

N’est-ce pas ce que traverse le regard de Manet lorsqu’il nous engage à le suivre dans sa méditation de ce que l’art des musées oublie, et à retrouver la Vénus d’Urbino de Titien et le Concert champêtre, alors attribué à Giorgione et aujourd’hui à Titien ?

De ce point de vue, il faut relativiser et questionner ce qui tend à faire de l’histoire de la peinture « essentiellement celle d’une perception ». En effet, pourquoi ne pas rapprocher le propos que Mallarmé attribue à Manet : « "L’œil, une main..." que je resonge [3] », du titre que Claudel donnera à un ensemble d’essais sur l’art : l’Œil écoute ?

Incontestablement, c’est de façon exemplaire que Manet médite le silence et dévoile l’oubli, la musique (La Musique aux Tuileries), qui habite la mémoire des musées... dévoile l’oubli qui habite ce musée qu’est la mémoire.

Attitude, geste qui de lui-même est musique, de cette musique savante dont Rimbaud dit qu’elle « manque à notre désir ». Geste qui, en conséquence, fait, pour suivre nos auteurs contemporains, qu’Olympia trouble, choque... traumatise, terrorise aussi bien par ce dévoilement harmonieux d’une liberté enfouie, d’un plus de liberté, c’est-à-dire d’un plus de vérité qui est toujours une vérité en trop.

N’est-ce pas aussi en cela qu’Olympia dégage, comme le souligne Valéry, « une horreur sacrée », qu’elle « s’impose et triomphe » ? Valéry n’écrit-il pas très symptomatiquement par ailleurs que « vouée au nu absolu, elle donne à rêver à tout ce qui se cache... » ? Pourquoi ne pas dire que l’œuvre de Manet dégage « une horreur sacrée » parce qu’en effet elle dévoile ce que le rêve aime à cacher ?

Marcelin Pleynet, Comme la poésie, la peinture, p. 91-94.

Cézanne, L’Après-midi à Naples avec une servante noire, 1876-1877.

Galerie nationale d’Australie Canberra. ZOOM : cliquer sur l’image.

Manet, Etude pour Olympia (sanguine), 1862-1863.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le prince du présent

Jacques Henric

[...] Les voies d’accès conduisant de l’allègement à l’allégresse à la joie absolument pure sont-elles aisées ? Tout dépend de l’intense avec laquelle le peintre se porte vers le réel, de la passion qu’il lui voue. Pas la vie, le réel ! Bulles de savon, pommes, ponts, poux, pollen, pipe, pot, pute..., rien ne rebute le maître de réalité, le prince du présent, tout est pour lui occasion d’une saignée extatique dans le temps, d’un rire, tout est pour lui objet d’adoration. Et plus que tout le blanc d’une jambe apparaissant sous le bas qu’on roule. Victorine Meurent s’est dévêtue, elle a retiré ses bas mais gardé ses mules. Manet est en arrêt, moment de suspens, il observe ce bloc compact de métal lunaire, imperméable au temps, impeccable. oui commentateurs crétins, im-pec-cable ! Elle est impeccable, comme l’est toute femme mise à nu par ses peintres. Comme est d’une perfection insensée, écrasante, toute femme capable de poser, de poser vraiment, c’est-à-dire de placer son corps aux extrêmes limites de son sexe, dans cette énigmatique région où chaque être revient violemment à soi. Non, malheureux demeurés, elle n’est pas chétive l’Olympia née Meurent, elle n’a pas la chair sale ni le ventre jaune, la mine falote, le teint lymphatique, l’œil éteint, le cou trop large, les membres trop courts, les épaules trop larges, la main trop grasse. Elle se porte bien, porte bien, nous porte bien, nous porte au mieux dans la compréhension de ce qu’est l’essence de la peinture. Oui, un vrai modèle, le modèle même, le modèle des modèles, le modèle parfait puisque, paradoxalement, femme absolument singulière, et impeccable — c’est-à-dire sans faute, sans péché. Prototype de l’étant femme qu’un bras énergique et une pensée sans faiblesse, sans repentir, sans culpabilité, a dégagé de toute l’histoire de la peinture. [...]

Jacques Henric, Edouard Manet, Flohic, 1995, p. 26 et 28.

Gauguin, Copie d’Olympia, 1891.

ZOOM : cliquer sur l’image.

De Manet à Titien

Daniel Arasse

Pendant l’été 2003, l’historien de l’art Daniel Arasse (1944-2003) participait à une série éblouissante de 25 émissions sur France Culture. Un livre, accompagné d’un CD, avec une transcription écrite et un cahier de 45 illustrations en couleurs, en a été tiré en 2004 (Edition Denoël/France Culture ; folio 2006).

La 18ème émission était consacrée à Manet et au Titien (15’45). Vous pouvez aussi lire la transcription dans Histoires de peintures (folio essais 469, 2004, p. 245-255).

Daniel Arasse avait exprimé l’essentiel de son analyse dans un recueil d’essais On n’y voit rien (Denoël, 2000 ; repris en folio). Le chapitre sur la Vénus d’Urbin s’intitule La femme dans le coffre. Voici les extraits concernant la lecture de Titien par Manet.

La femme dans le coffre

[...] — L’important, ce qui fait de la Vénus d’Urbin un tableau exceptionnel, c’est qu’il met en scène ce qui a constitué l’érotique même de la peinture classique.. .

— Rien que ça ?

— ... passer du toucher au voir, substituer le voir au toucher, faire du voir un quasi-toucher mais, pour voir, ne pas toucher. Voir, seulement voir. Et je pense que, si ce tableau a intéressé Manet, c’est parce qu’il soulignait cette relation exclusive de regard en exhibant, sur le devant du tableau, une figure qui, elle, voit et se touche. Vous avez lu Michael Fried [4] ?

— En voilà un autre ! Qu’est-ce qu’il vient faire là ? Que je sache, il n’a rien écrit sur la Renaissance. Pourquoi voulez-vous que je le lise ? Quel rapport avec la Vénus d’Urbin ?

— Olympia et le regard de Manet sur le tableau de Titien.

— Nous y voilà !

— Oui. Nous y voilà. D’après Fried, dans les années 1860, Manet travaille sur la « convention primordiale » de la peinture : un tableau est fait pour être regardé.

— Dire qu’il aura fallu attendre un prophète du Nouveau Monde pour découvrir cette la palissade ! Vraiment...

— N’ironisez pas trop vite. Ce que dit Fried, c’est que Manet veut transformer le théâtre de la peinture. Il renonce à la théâtralité classique, fondée sur la mise en scène perspective et le sujet littéraire. Il cherche une théâtralité fondée seulement sur la peinture. D’après Fried, Manet cherche à faire des tableaux qui se contentent de se présenter au spectateur, de les regarder. Il s’efforce, je cite Fried, de faire en sorte que chaque portion de la surface regarde le spectateur en face. C’est ce qu’il appelle la (ou le) facingness de la peinture de Manet.

— Bonne chance à la traductrice !

— Oui, bonne chance... Et cette facingness, ce face-à-face de la peinture et de ses spectateurs, c’est la naissance de la modernité.

— Admettons. Ce n’est pas mon domaine. Quel rapport avec Titien ?

— On y vient. Fried estime aussi que cette recherche trouve un support particulièrement adapté dans le nu érotique classique. Parce que ce nu suppose un sujet qui s’offre, plus ostensiblement qu’aucun autre, comme objet de regard pour un public masculin...

— Une pin-up ! J’avais raison.

— Passons.

— Et Titien dans tout cela ?

— J’y arrive. Fried n’en parle pas. Mais, après ce qu’on vient de dire sur la Vénus d’Urbin, il permet de comprendre ce que Manet a pu voir dans le tableau et, du coup, de mieux comprendre le travail de Titien.

— Ce n’est qu’un tour de passe-passe. Ce n’est pas de l’histoire...

— Une seule question : la Vénus d’Urbin, où est-elle ?

— À Florence, aux Offices.

— Je veux dire, la figure de « Vénus », où est-elle, si elle n’est pas dans un palais ?

— Belle question ! Elle est dans le tableau, pardi.

— Allons, ne vous moquez pas de moi. Elle n’est pas dans le tableau. Vous savez bien qu’un tableau n’a pas d’intérieur. On n’entre pas dans un tableau...

— D’accord. Elle est sur le tableau. Et alors ?

— On brûle ! Ça veut dire quoi « sur le tableau » ?

— Ça veut dire « sur le tableau ».

— On refroidit. Posons la question autrement : dans quel espace est-elle ?

— Celui du tableau.

— Pas vraiment, puisque l’espace du tableau, c’est celui qui est déterminé par la perspective, et on a vu que le lit n’en faisait pas partie.

— Vous y tenez !

— Oui. Parce que c’est la base de l’effet de la Vénus d’Urbin et de ce que Manet y a vu.

— Allez-y. Où est-elle ? Finissons-en !

|

|

— La « Vénus » occupe un lieu précis, celui du lit, situé entre deux espaces clairement définis et conjoints : l’espace fictif de la salle aux servantes et l’espace réel de la salle d’où nous regardons le tableau. Mais le lieu du lit échappe à ces deux espaces. Il occupe un « entre deux espaces »...

— Vous ne pourriez pas m’éviter un jargon aussi désagréable ?

— Disons que le lieu du lit, mais je pourrais dire aussi le lit comme lieu (du corps nu) se trouve entre deux espaces...

— Je préfère.

— ... et ce lieu, ce lit ne sont rien d’autre que la surface de la toile d’où...

— Tiens, vous me faites penser que, dès le XVIIe siècle, Boschini parlait de « lit » à propos des couches de peinture dont Titien enduisait ses tableaux avant de peindre.

— Je prends ! C’est encore mieux. Dans la Vénus d’Urbin, le lit de « Vénus » représente ce lit, cette surface de peinture d’où surgit, route proche, la femme nue et d’où elle nous regarde. Et là, je pense à Benjamin et sa définition de l’aura, « apparition unique d’un lointain ».

— Oh là ! Oh là ! Qu’est-ce que c’est que ça, encore ?

— Je passe. Revenons au tableau. La femme nous regarde depuis la surface du tableau et elle nous regarde en face : où que vous soyez, vous êtes sous son regard. Comme le dit à peu près Fried, sans penser à Titien mais à Manet, elle nous met sous l’empire de son regard, un regard fixe et dominateur. Voilà ce qu’a vu Manet. Et c’est ce qu’il a transformé. Chez lui, c’est toute la surface qui regarde le spectateur en face : la servante vient vers l’avant depuis un fond opaque, le chien endormi est devenu un chat...

— Ou une chatte...

— ... tourné agressivement vers le spectateur. Ça, c’est de l’anecdote. Oui, des anecdotes qui donnent figure au principe général du tableau : construire une surface qui regarde le spectateur. Manet a annulé toute perspective. Le tableau n’a aucune profondeur. Il est toute surface, et ce parti est confirmé par une minuscule transformation. Minuscule et décisive. Manet a soigneusement défait la relation directe que Titien avait installée entre la position de notre regard, le sexe de la femme et la profondeur...

— Laquelle ? Celle du tableau ou celle du sexe ?

— À vous de voir. Chez Titien, la perspective plaçait notre regard à l’aplomb exact de la main qui caresse le sexe, et cette position était soulignée par la ligne verticale indiquant le bord du pan noir qui se découpe sur la profondeur de la salle. Manet a défait cette condensation. Il a peint, lui aussi, pratiquement au même endroit, une bande verticale. Mais cette bande a glissé vers la droite, elle n’indique plus le sexe. Manet a « étalé » sur la surface ce que Titien avait condensé à l’articulation entre surface et profondeur. Il a rabattu la profondeur sur la surface. C’est toute la peinture qui nous fait face. Ce n’est plus la position de notre regard qui détermine la structure interne du tableau et notre relation avec lui. Fried a raison. Une forme de la modernité est née.

— Admettons. Passons pour Manet. Je vous ai écouté sans rien dire. Ce n’est pas mon domaine. Mais, pour Titien, franchement, à quoi bon tout ce que vous dites ?

— Vous ne le voyez pas ?

— Non. Admettons que Manet se soit approprié Titien comme vous le dites. Admettons aussi qu’il ait vu dans son tableau ce que vous dites qu’il y a vu. Pourquoi pas ? Mais en quoi cela concerne-t-il Titien ? Qu’est-ce que cela apporte à la compréhension de son tableau ? Historiquement, je ne le vois pas.

— Il y a différentes façons d’être historien.

— Vous croyez ?

— Je dirais d’abord, autre lapalissade selon vous, que la façon dont Manet s’est approprié Titien indique que son tableau était susceptible d’une telle appropriation, qu’il contenait, potentiellement, ce que Manet y a vu — et cela confirme, à un autre registre, son caractère d’épure. La Vénus d’Urbin a bien été, comme vous le disiez, une matrice du nu féminin. Mais elle ne l’a pas été seulement dans l’œuvre de Titien ; elle l’a été aussi pour la révolution qu’a introduite Manet dans ce nu féminin. Du même coup, la transformation de la Vénus d’Urbin en Olympia fait percevoir comment Titien fabriquait, à son insu peut-être, ce qui sera, pour plusieurs siècles, le ressort d’une véritable érotique de la peinture classique. C’est aussi cette érotique que défait Manet. Pas une érotique de la pin-up. Une érotique de la peinture.

— Comme vous y allez !

— Oui.

— Et comment cela ?

— Manet n’a pas seulement « aplati » le tableau de Titien ; il a annulé la relation érotique que ce tableau instaurait avec son spectateur.

— D’accord, mais en quoi cela éclaire-t-il sur l’érotique de Titien ?

— Revenons à la main gauche.

— Laquelle ?

— Celle d’Olympia, regardez-la. Elle ne caresse plus le sexe ; elle est posée sur la cuisse, fermement, face au spectateur. Elle cache, mieux : elle barre l’entrée. Olympia nous regarde, mais elle ne se « touche » pas. Chez Titien...

— Vous l’avez déjà dit et répété : elle se touche et nous regarde, elle nous regarde et elle se touche, etc.

— Oui. Et j’ai dit aussi, vous en étiez même d’accord, que par ce geste elle nous indique que nous ne pouvons, nous, que la regarder, à moins d’être fous.

— D’accord, mais tout cela est très banal. C’est une peinture, après tout. Comme dit l’autre, elle est faite pour être regardée et je ne vois pas en quoi cela fait de la Vénus d’Urbin une matrice ou une épure de l’érotique de la peinture classique. Une fois de plus, vous exagérez. Vous aimez raisonner, déduire. Vous vous faites plaisir. C’est tout.

--- Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir ? [...]

Daniel Arasse, On n’y voit rien, 2000, folio 417, p. 162-169.

Olympia, eau-forte, 1865/1867.

La Révolution Manet

Philippe Sollers

« [...] Le Manet m’a paru très singulier à cause de l’insistance mise par Bataille sur ce qu’il appelle l’indifférence de Manet, l’indifférence suprême, celle qui n’est même pas consciente de faire scandale. La froideur peut être plus brûlante que tout échauffement. Manet, en bon magicien, s’est servi de la récusation sexuelle fondamentale pour vous la montrer et ça ne lui a pas fait de mal, au contraire, il s’est visiblement très bien entendu avec ses modèles qui l’ont trouvé délicieux. C’est ça le point qui me paraît important, que Bataille a vu. Mais comme il était pris, lui, dans des récits érotiques durs — il est allé aussi loin que possible par rapport à l’hystérie féminine —, on comprend qu’il ait été saisi devant l’apparente froideur de Manet. On ne voit pas Manet se livrant à des fantaisies de bordel. C’est d’une décence extrême. C’est pour ça que c’est encore plus fort comme sensation ! C’est la raison pour laquelle toute personne qui en reste à la pornographie et à son micmac ne peut être que désorientée par Manet. Bataille, à mon avis, en 1955 [époque sinistre], n’a pas pu voir ce qui est au-delà de l’indifférence, et pourquoi, grâce à cette indifférence, une renaissance était en cours dans la peinture de Manet. Pas « l’ art moderne » mais tout simplement le grand art. [...] »

« L’Olympia, veuve horizontale sur son divan : Les Demoiselles, célibataires verticales... Du cercueil blanc-rose à la mort debout... L’Olympia : la négresse nous rappelle que nous sommes nés dans cette graisse maigre de caissière avec ses pieds dans les mules, son chat noir en train de faire le gros dos, son fil crêpe-ruban autour du cou... La servante du marché vient fleurir cette tombe tombeuse, insolente, cette compteuse des petites olympiades de l’intimité... [5] »

« [...] Un chef-d’oeuvre, c’est une présence qui ne passe pas, qui est de son temps, à fond, donc de tous les temps. Il a une présence qui fait que personne n’est là sauf lui ! Et c’est bien ce qu’a ressenti la foule lorsque l’Olympia est apparue. Les bourgeois et les petits-bourgeois du dix-neuvième siècle se sont sentis niés, récusés, par une révolution d’affirmation classique. Baudelaire était un ami de Manet, mais il ne dit rien de l’Olympia, qui, comme Le Déjeuner sur l’herbe, lui échappe. Titien lui échappe, alors qu’il est là, brusquement, sous le nom de Manet. Sans doute en a-t-il voulu à Manet d’avoir peint, de façon terrible, sa maîtresse, Jeanne Duval. Mais Watteau lui échappait déjà... Bref, l’Olympia a scandalisé son époque. Penser que nous allons vers Mondrian ou Magritte avec cette peinture, il faut le faire [6] !... Il faut vraiment détester quelque chose comme une femme qu’on n’a jamais vue, mais quand elle est bien vue, on ne l’a jamais vue ... Les Vénus de Titien, on ne les a jamais vues. On peut se passer de mythologie, ça dépend du moment. L’église catholique a couvert les femmes extatiques de la peinture en fermant les yeux. Quand vous entrez dans les églises italiennes, il y a tout ce qu’il faut comme formes qui doivent vous transporter... Quand Dieu est là, on peut se faufiler. Mais là, Dieu n’y est pas, ou plutôt son absence s’incarne avec un maximum d’insolence. Pour les crétins de l’époque, la mort de Dieu devait déboucher de façon « moderne » sur des nymphes en stuc. Manet est venu défoncer ce décor. [...]

Je vous dis que c’est une visite dans l’Olympe, mais je sous-titre l’Olympia ainsi : Portrait d’une anarchiste... [...] »

« OLYMPIA

On oublie toujours que Manet a 30 ans lorsqu’il peint l’Olympia. Difficile de faire plus cru, déclaratif, insolent, contre-courant de toutes les représentations convenues ou pseudo-mythologiques de la femme. Le public n’en est pas revenu à l’époque, il n’est pas sûr qu’il en soit revenu aujourd’hui.

Manet sait ce qu’il fait : il veut montrer que toute cette agitation autour du mystère féminin supposé, ces dépenses, ces folies, ces rêveries inutiles, ces péchés imaginaires, ces corruptions immémoriales, ces crédulités, ces crimes, ces guerres de Troie, ces épopées interminables, ces romans accumulés, trouvent là leur butée, leur coup d’arrêt, leur épilogue.

En réalité, là, il n’y a rien. Mais ce rien triomphe et règne, un chat noir diabolique l’enseigne. Moralité : on peint pour montrer que la réalité marchande est une illusion. On tire le voile. Tout le monde s’aveugle et crie au scandale. Et puis, un jour, on dit « chef-d’œuvre », ce qui est la façon définitive de fermer les yeux. »

Philippe Sollers, Fugues, Gallimard, 2012, p. 315 et suivantes ; p. 1002.<:P>

LIRE AUSSI : La Révolution Manet et Femmes de Manet.

- Olympia, détail.

« ... Le chat. Il pourrait miauler. Et puis ce n’est pas forcément un chat, c’est peut-être une chatte. C’est un peu de musique virtuelle. Même chose avec Le déjeuner dans l’atelier [7]. Il y a un chat, un chat noir : anarchisme et, éventuellement, le diable », écrit Sollers dans Renaissance de Manet. Pour ceux qui ont un chat noir, c’est mon cas, aucun doute : ce chat est une chatte.

Frédéric Vitoux vient de publier Voir Manet aux éditions Arthème Fayard. Je reproduis ici le passage qu’il consacre au chat de l’Olympia [8].

Le chat noir

Frédéric Vitoux

[...] Il a fait couler une encre aussi noire que sa fourrure, ce chat de l’Olympia aux yeux jaune paille, dont Françoise Cachin nous a appris qu’il avait été peint des mois après le premier achèvement du tableau, sans doute avant l’envoi au Salon de 1865, les radiographies attestant sans l’ombre d’un doute de ce rajout. C’est dire si sa présence soudaine — le chat a surgi sur la toile in extremis, et semble encore tout étonné d’être là ! — a, pour Manet, quelque chose de délibéré.

Dira-t-on d’abord de provocateur ?

Le chat symbole de lubricité, le chat noir dans ses connivences avec le diable — ce ne sont pas Poe, Hoffmann, Baudelaire et les autres qui nous contrediront. Manet savait ce qu’il faisait : son chat s’oppose au chien, comme l’érotisme de Manet s’oppose à la sensualité de Titien, la sexualité tarifée de sa courtisane aux désirs gratuits (?) de la déesse italienne.

Oui, en dépit de la prudence de Manet, de son apparent conformisme, lui qui s’est toujours piqué de ne jamais vouloir provoquer mais de s’inscrire dans une tradition picturale classique, d’être un bourgeois qui ne tenait pas à ébranler les colonnes du Temple, acceptons cette interprétation-là, cette insolence du peintre qui aimait par ailleurs les chats et a toujours partagé leur vie, ce pour quoi on l’approuvera sans réserve.

Le malheureux Théophile Gautier, que l’on avait connu plus libre dans sa jeunesse, quand il arborait des gilets rouges et guerroyait aux premiers rangs de la bataille d’Hernani, fut horrifié par l’Olympia, tout particulièrement par le « chat noir qui laisse l’empreinte de ses pattes crottées sur le lit ». Tiens donc ! Où diable a-t-il vu les pattes crottées du chat ? Mais peu importe ! Dis-moi comment tu regardes les chats en général, et le chat noir de l’Olympia de Manet plus précisément, et je te dirai qui tu es, ce que tu comprends à la peinture. Malheureux Théophile Gautier, du moins dans ce cas particulier...

Mais ce chat, par ailleurs, voyons : il ne vous rappelle rien ? Observez-le davantage sur ses quatre pattes, mi-horrifié, mi-étonné, le corps en accent circonflexe et sa queue comme un point d’interrogation à l’envers. Vous ne voyez pas ? Vous donnez votre langue au chat, précisément ?

Eh bien, quitte à la donner, donnez-la donc au chat de Chardin dans La Raie !

C’est le même chat, exactement, dans la même posture, à la fourrure près (celui de Chardin est tigré) : le même dessin de la queue, la même attitude comme stupéfaite d’être là, le même chat symétrique, de l’autre côté du tableau (à gauche chez Chardin) et qui, lui, vient de bondir non pas sur un lit, mais sur une table, parmi des huîtres ouvertes, si près du poisson sanguinolent et suspendu auquel on vient d’arracher la peau.

Une simple allusion, un clin d’œil ou un hommage de Manet à Chardin qu’il admirait tant ? Peut-être bien, mais je soupçonne tout de même qu’il y a plus. Il y a le chat comme seule présence vivante, seule incarnation de l’instant, de la vie qui palpite, de l’émotion, dans ces deux natures mortes.

Voilà ce que le chat de Manet, grâce au chat de Chardin, finit par nous suggérer. Comme elle nous paraît en effet effroyablement morte, morte à toute surprise, à tout désir, à tout espoir, cette pitoyable Olympia que la brutalité des hommes a réduite à n’être qu’un objet docile pour assouvir les soubresauts de leurs désirs !

Il semblerait que, pour nous, spectateurs attentifs de la toile de Manet, le chat de son Olympia vient de sauter aussi sur la table disposée par Chardin. Et l’on regarde dès lors sa raie comme une présence sanguinolente, comme une souffrance, et les huîtres, les fameuses huîtres (qui, depuis l’Antiquité, sont considérées comme des aphrodisiaques), comme une autre forme de promesse, d’assouvissement glouton, de possession. En bref, les huîtres de Chardin deviennent soudain sensuelles. Manet réinvente le passé. Nous contraint à de nouvelles correspondances. [...]

Frédéric Vitoux, Voir Manet, Fayard, 2013, p.31-33.

Picasso, Femme nue allongée, 24 août 1955.

Nice. Collection privée. ZOOM : cliquer sur l’image.

Picasso, Nus couchés

L’Olympia de Manet ne pouvait qu’inspirer Picasso. Après avoir réalisé sa série de Déjeuner(s) sur l’herbe, il en reprend le motif dans une série de « nus couchés ». En voici quelques-uns faits à Mougins en 1964. Le chat (ou la chatte ?) : éventuellement, on joue avec... Puis, en 1968, le chat est remplacé par un oiseau.

« Je veux DIRE le nu. Je ne veux pas faire un nu. Je veux seulement DIRE sein, DIRE pied, DIRE main, ventre. Trouver moyen de le DIRE et ça suffit. »

Picasso, Nu couché et chat IV, 29 janvier/17 février 1964.

Mougins. Musée Picasso, Málaga. ZOOM : cliquer sur l’image.

Picasso, Nu couché à la fleur et chat, 18 mars 1964.

Mougins. Collection privée. ZOOM : cliquer sur l’image.

Picasso, Nu couché jouant avec un chat, mai 1964.

Mougins. Fondation Beyeler, Bâle. ZOOM : cliquer sur l’image.

Picasso, Nu couché à l’oiseau, 1968.

Mougins. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le modèle au chat noir

Un film de Alain Jaubert

1996 - France - 30 minutes - Betacam SP

Scandale au Salon de 1865. Édouard Manet montre une fille nue et pâle, étendue avec indifférence sur un divan.

"Qu’est-ce que cette odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où et qui représente Olympia ? La foule se presse comme à la morgue devant l’"Olympia" faisandée de M. Manet..." Elle, c’est Victorine Meurent, un des modèles préférés du peintre. Elle a posé pour "Le Déjeuner sur l’herbe", pour "La Femme au perroquet", comme elle posera dix ans plus tard pour "Le Chemin de fer". Un corps paisible, mais une femme libre et indépendante. Le tableau est une sorte d’hommage au traditionnel modèle d’atelier qui hante le désir des peintres depuis la Renaissance. C’est aussi une provocation moderniste. Les références, les allusions mythologiques et classiques sont mises au service d’une scène contemporaine d’autant plus scandaleuse qu’elle évoque indiscutablement la maison close. Sept ans après la mort de Manet, Claude Monet lancera une souscription pour acheter le tableau et l’offrir à l’État. "Olympia" continuera longtemps à obséder les peintres. Jusqu’à Larry Rivers qui en donne, en 1970, une version "nègre" (Centre Georges-Pompidou).

Olympia de Manet et la Vénus d’Urbin du Titien

Pas de Manet sans Titien ? Pas d’Olympia (1863) sans Vénus d’Urbin (vers 1538) ? Isolde Pludermacher, conservateur au musée d’Orsay, apporte les réponses à ces questions.

Conférence du 20 novembre 2014 à l’auditorium du musée d’Orsay.

Portfolio

[3] S. Mallarmé, « Quelques médaillons et portraits en pied », Œuvres complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard.

[4] Les professeurs du Collège de France, sur la proposition du professeur Marc Fumaroli, ont invité Michael Fried à donner une conférence sur le sujet suivant : David - Manet, une affinité ignorée. Ces leçons auront lieu les jeudis 21 et 28 mars 2013, à 11 heures au Collège de France, dans l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005, Paris.

[5] Picasso, le héros, Cercle d’art, 1996, p. 24.

[6] « Je me demande pourquoi un philosophe de la dimension de Michel Foucault, mais peut-être tout philosophe après tout, ne peut pas voir des femmes en peinture ou bien éviter le sujet. » Allusion aux propos de Michel Foucault en mai 1971 lors d’une conférence sur Manet. Cf. Michel Foucault : La peinture de Manet.

[7]

- Le déjeuner dans l’atelier, 1868.

[8] Livre intéressant que celui de Vitoux, mais pourquoi cette insistance à « emmurer » Manet dans sa « famille bourgeoise » (sic) ?!

Bataille, Leiris, Pleynet, Sollers, Cézanne, Henric, Arasse, Titien, Vitoux, Picasso, Jaubert...

Bataille, Leiris, Pleynet, Sollers, Cézanne, Henric, Arasse, Titien, Vitoux, Picasso, Jaubert...

Version imprimable

Version imprimable

5 Messages

Revoir Manet

Yannick Haenel

Puisque enfin tout rouvre, et que la permission nous est donnée de nous refaire de nouveaux yeux en allant voir de la peinture, munissons-nous du Manet de Georges Bataille, qui vient de reparaître en poche aux éditions L’Atelier contemporain, en même temps que son Lascaux, dont je vous ai parlé la semaine dernière.

Si je tiens tellement à vous faire partager mon enthousiasme, c’est parce que le Manet de Bataille, publié en 1955, est une splendeur d’intelligence : la peinture y est pensée comme une violence que la lumière produit sur un monde aveugle. Regardez, nous disent les peintres – regardez donc !

Car on croit tous avoir vu Le Déjeuner sur l’herbe ou l’Olympia, on les a rangés quelque part du côté d’un impressionnisme sec, mais une dissonance fait chavirer cette impression superficielle : un malaise affecte les volumes, qui dissout nos petites idéalisations. Le « sujet » vacille vers sa destruction : rien n’est moins stable que ce pique-nique abstrait ou que cette pin-up dont la froideur fait taire la concupiscence masculine en lui renvoyant un miroir vénéneux.

Dans les tableaux de Manet – et je crois cela valable pour la peinture contemporaine (allez voir l’exposition de Bruno Perramant à la galerie In Situ de Romainville [93], j’en reparlerai bientôt) –, Bataille décèle le « renversement acide » d’une peinture qui dédaigne le pittoresque, brise toute majesté et, à travers son refus de la convention, aggrave, après Vélasquez et Goya, ce grincement de dents qui creuse l’être, cette absence du « regard blanc et perdu » qui corrode jusqu’à l’offre insatiable des nudités : franchement, n’y a-t-il rien de plus destructif que l’Olympia de Manet, cette brutalité aigre d’un nu féminin qui expulse votre regard hors de toute jouissance possible, comme fait un crime, comme fait la mort ?

Ne vous y trompez pas : ces hommes en canotiers ne sont pas des représentants « réalistes » de la bourgeoisie ou de la classe ouvrière, mais des tueurs de bisons, des chamans qui vont danser au bord de la Marne parce que le dimanche de la vie interrompt la lutte et allège la mort au fond des verres de vin. C’est eux qui ont soufflé sur les parois de Lascaux, ils étaient courbés dans la nuit des grottes avec leurs animaux de pigments rouges. Les voici figés dans un songe vitreux, car ils appartiennent à la nuit terrifiée des origines.

Et ce n’est pas le portrait de Mallarmé, sans doute la plus géniale représentation de ce qu’est un écrivain – cet oiseau d’« attention glissante, pourtant puissamment attentive » –, qui contredira ce télescopage : tout a l’air de se passer dans des guinguettes ou dans les rues où canonne la répression anticommunarde, mais tout a lieu aussi dans l’abîme de l’être, cette fissure qui nous introduit à Lascaux, où le ruban noir au cou d’Olympia sinue déjà dans le trait qui mène la ronde des cerfs.

Charlie Hebdo 1505 du 26 mai

« Voilà qui prêtait à réflexion si ce n’est à divigation », n’est-ce pas ? Voici donc quelques compléments :

Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia et Picasso, Nus couchés au chat.

Une première visite de l’exposition : La rencontre de Vénus et Olympia à Venise.

Le Figaro, de son côté, nous dit, blasé : « Luxueuse au possible, mais finalement assez creuse, l’exposition ne draine pour le moment pas les foules attendues. »

Vérification dans une huitaine de jours, patience...

A l’appui (sur le flanc droit du front, Goethe au commandement de la prise à revers de l’Adversaire), ceci : "La pudeur et la beauté ne suivent jamais ensemble , main dans la main / Leur voie sur le vert sentier de la terre." C’est du moins ce que prétend Méphistophélès, à cet instant Phorcyade, aux vers 8755-6 du Faust II. On peut le révoquer en doute. Vivent les preuves !

Bonjour Albert,

Je partirai de cette pensée de M. Pleynet : « A-t-on remarqué que chez Manet, comme chez Titien, la Vénus est une Vénus pudique...  »

Quelle est donc l’essence d’une telle pudeur ? Ph. Sollers nous éclaire à ce sujet :

"Il y a deux sortes de pudeur : l’ignorante et l’informée. La première [...] est enfantine, elle se trouble, elle rougit, elle se défile, elle évite [...] La deuxième sait et se protège. Elle a deux ennemis cette pudeur-là : le puritanisme sous sa forme prude ou pudibonde et la violence pornographique (puritaine, elle aussi) qui veut empêcher la musique de la volupté [...]

La pudeur est une réserve d’ombre, un savoir-faire dans l’obscurité. Les partisans de l’authenticité, de la vérité à tout prix, de la transparence [...] n’en ont aucune idée, ou plutôt ils la sentent et la haà¯ssent.

Rien de plus dangereux, par les temps qui courent, que la pudeur informée. "Malheur à moi, disait Nietzsche, je suis nuancé."

Rien de plus antitotalitaire que la pudeur. Elle réussit ce prodige d’être à la fois révolutionnaire et aristocratique."

Ainsi, La Révolution Manet est affaire de pudeur... Et c’est parce que l’artiste est l’exception, celle de son temps, qu’il est à même de se réapproprier l’espace, de le rendre libre pour le jeu du temps, du vrai temps. L’oeuvre de Manet, c’est Manet lui-même, habitant au coeur de l’infini : Manet et Manebit, Il reste et restera. Plus large l’espace, la construction, la mise en situation (bientôt Venise) ! Plus propice au battement, au geste n’étant plus signe mais faisant signe ! La peinture de Manet est une véritable traversée ─ L’Odyssée du regard dans le regard. M. Pleynet encore : Qu’est-ce que cela peut vouloir dire pour un peintre, et notamment pour Manet avec Olympia, sinon : « suivez mon regard  »... suivez le regard de Manet tel qu’il indique o๠porte le sens de son Å“uvre... ? Olympia dans et par ce regard décent, préserve la nécessaire et exacte distance, démasquant ainsi le mensonge, l’hypocrisie, ou encore la Diabolie si chère à la foule :

" Mais on n’entre pas dans l’Olympia !... On reste dehors. C’est ce que la foule a senti. C’est l’époque o๠tout le monde voulait des nus de Cabanel... Les bourgeois désirant des nymphes sur des rochers... comme dans les restaurants de Paris à la Belle Epoque !... Vous voyez le scandale ? Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. "

Non, vraiment, ce n’est pas de ça qu’il s’agit...

Ludivine

1. L’Olympia, Manet, la pudeur, 5 mars 2013, 15:59, par A.G.

Eh oui, chère Ludivine, c’est ça aussi Les Folies françaises. écoutez Pierre Hanta௠interprétant Couperin. « La Pudeur, sous le Domino couleur de rose — Tendrement.  » (c’est une citation)

2. In Memoriam Daniel Arasse, 19 mars 2013, 12:19, par St. M.

A l’appui (sur le flanc droit du front, Goethe au commandement de la prise à revers de l’Adversaire), ceci : "La pudeur et la beauté ne suivent jamais ensemble , main dans la main / Leur voie sur le vert sentier de la terre."

C’est du moins ce que prétend Méphistophélès, à cet instant Phorcyade, aux vers 8755-6 du Faust II.

On peut le révoquer en doute.

Vivent les preuves !