« Je vous prie de ne lire ce feuillet qu’avec bienveillance. Ainsi lu, il ne sera pas incompréhensible, encore moins choquant. Mais s’il se trouve pourtant quelqu’un qui juge une telle langue trop peu conventionnelle, alors je dois lui faire un aveu : je ne peux rien faire d’autre. Par une belle journée se laissent entendre presque toutes sortes de manières de chanter, et la Nature, d’où elles proviennent, les reprend aussi.

L’auteur songe à soumettre au public toute une série de semblables feuillets, et celui-ci en est en quelque sorte l’essai. »Hölderlin, Avertissement à Fête de la Paix.

Illuminations

« ... Et veiller sur l’Esprit,

Comme la prêtresse sur le feu du Ciel,

C’est là sa raison. » Hölderlin, En forêt.

« La séance des rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit. »

Rimbaud, Jeunesse.

« Illuminations à travers les textes sacrés » — c’est le titre complet —, le livre que Sollers publie en 2003, commence par une citation de l’Apocalypse de saint Jean puis, tout de suite après, des extraits de la troisième version (il y en a quatre) du poème Patmos qu’Hölderlin écrivit entre 1803 et 1806 et qui resta finalement inachevé. Avec Hölderlin, écrit Sollers, « la levée du voile trouve son lieu et sa formule — une nouvelle fois. » Il s’agit d’ « aller à l’Esprit ». Pour ce voyage sont convoqués, outre Hölderlin, Rimbaud — le premier, peut-être, à avoir trouvé en français le « lieu et la formule » — et deux autres penseurs allemands : Nietzsche et Heidegger.

Nietzsche méprisait les Allemands de son temps (il dédie Humain, trop humain à Voltaire et parsème de plus en plus ses livres de mots français). Heidegger n’a cessé de méditer sur le destin des Grecs et des Allemands. Il voit dans Hölderlin « le poète du poète » et « le poète des Allemands futurs », « comme tel il est l’unique » dit-il (Les hymnes de Hölderlin, Gallimard, p.204).

Comment entendre cette affirmation, au-delà de ce que Heidegger appelle, à la fin de son texte sur La Germanie, la « mission grecque-allemande à partir de laquelle la pensée, issue de son origine propre, engage le dialogue avec la poésie et son urgence » (p.143) — comment l’entendre aussi au-delà, littéralement, de tous les malentendus ?

« J’ouvre Hölderlin. J’ai dans ma poche les textes de Heidegger à son sujet. Je rappelle que Approche de Hölderlin [1] veut dire à la fois que nous tenterions de nous approcher de lui, mais, peut-être et surtout après deux siècles, que c’est lui, dans la dévastation et le bruit universels, qui s’approcherait de nous. J’ouvre donc Hölderlin. Je lis, je relis et je suis envahi d’une stupeur immense. Je relis encore une fois, me voilà de plus en plus étonné. Je relis une nouvelle fois, j’essaie autant que possible de ne pas m’interposer entre ma lecture et moi, et soudain le monde, qui me paraissait voué à une fermeture définitive, se déploie.

Je sens tout de suite que je n’en aurai jamais fini, pas plus qu’avec les Illuminations de Rimbaud. Je vais donc m’isoler et lire encore et relire, non pas des textes à proprement parler, bien qu’il s’agisse aussi de cela, mais un effet de respiration, de rythme et d’air qui, ici même, dans une mégalopée informatisée et très encombrée, au milieu de cinquante écrans de télévision surchargés, au milieu de mille ordinateurs ne cessant de crépiter, va me dire qu’après tout j’existe. » (Folio, p.161)

Sollers écrit plus loin : « La poésie est écrite, mais, pour en percevoir l’illumination, il faut la rendre à son souffle, à son rythme, à sa vision et à ce que Heidegger a raison d’appeler, par-delà sa propre mort, son "ton fondamental". » (Folio, p.166).

Dans Les hymnes de Hölderlin Heidegger écrit : « Nous n’avons pas encore considéré le fait que la tonalité (Stimme) du dire ne doit pas détoner (gestimmt sein muss), que le poète parle en vertu d’un ton (Stimmung) qui détermine (be-stimmt) la basse et les bases, et qui donne le ton à l’espace sur et dans lequel le dire poétique instaure un être. Ce ton, nous le nommons ton fondamental de la poésie. Par ton fondamental, nous n’entendons cependant pas une tonalité affective ondoyante qui accompagnerait seulement le dire : au contraire, le ton fondamental ouvre le monde qui reçoit dans le dire poétique l’empreinte de l’Être. » (Op. cité, p.83. Traduction Julien Hervier [2])

« L’évènement fondamental du ton fondamental » est ce que Heidegger appelle la "maturation" (Zeitigung) du temps originel : « Ce temps originel emporte notre Dasein [Etre-le-là] dans l’avenir et l’avoir-été, à supposer qu’il soit authentique. » (Les hymnes, p.108)

Sollers commente ce passage ainsi : « L’emportement authentique nous est de plus en plus refusé. Seuls quelques musiciens, nous le sentons désormais, y parviennent. » et « L’avoir-été n’est pas le passé. Il se conjugue d’abord au futur, hier n’est que le seuil de toujours » [« Arrivée de toujours, qui t’en iras partout » dira Rimbaud dans A une Raison] « Ce temps, écrit encore Sollers, on peut le définir ainsi : le temps du "il est enfin temps". Le temps d’un combat dans l’urgence. Le ton fondamental est ainsi une puissance em-portante, mais aussi im-portante : elle emporte et elle importe. Elle ouvre, elle fonde. « Mais les poètes fondent ce qui demeure. » Raison pour laquelle ils sont l’objet de la fureur de ce qui sombre dans le passé, d’une malfaisance qui va vers la ruine, mais qui sait que quelque chose d’indemne est sauvé. » (Folio, p.167)

Lire, relire, lire encore, lire une nouvelle fois, voilà ce que nous vous proposons en écoutant comment Heidegger lit lui-même — à haute voix — quelques poèmes de Hölderlin.

A l’écoute, quelque chose de ce "ton fondamental" qui est propre à la poésie de Hölderlin mais aussi à « l’énorme archive qui parle de Dieu, des dieux, du divin, de sa révélation ou de son style dans toutes les langues » [3], sera peut-être entendu.

Martin Heidegger lit Hölderlin (1961)

Vorbemerkung (Remarque préliminaire), 7’29

1. Ermunterung (Exhortation, 2ème version, 1800)

|

|

Echo du ciel ! ô coeur saint ! pourquoi, Pourquoi fais-tu silence entre les vivants, Et dors-tu, libre, par les sans-dieux Sans fin au fond de la nuit ravalée ?

(Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p.531) |

2. Die Wanderung (La migration)

Ecrit à partir de 1801, La migration a été publiée en novembre 1806 dans l’Almanach des Muses de Seckendorf. Hölderlin avait été admis le 15 septembre à la clinique du docteur Autenrieth à Tübingen.

Le 3 mai 1807, le menuisier Zimmer prend en hébergement Hölderlin, jugé incurable, dans la tour ronde qui domine le Neckar. Le poète y demeurera jusqu’à sa mort le 7 juin 1843.

|

|

Souabe fortunée, Ô Mère, Comme ta soeur plus éclatante La Lombardie là-bas Par cent rivières irriguée ! Et des arbres en foule, aux fleurs blanches, aux fleurs pourprée, Les sauvages plus sombres d’un vert profond, Et les cimes aussi des Alpes suisses jettent leur ombre Toutes proches sur toi ; car tu habites Près du foyer de la demeure Et tu entends en lui, Hors des coupes d’argent que penchent des mains pures,

(Traduction Gustave Roud, Odes, élégies, hymnes, Coll. Poésie/Gallimard) |

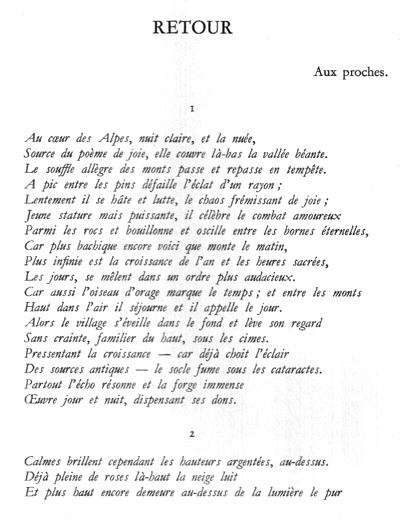

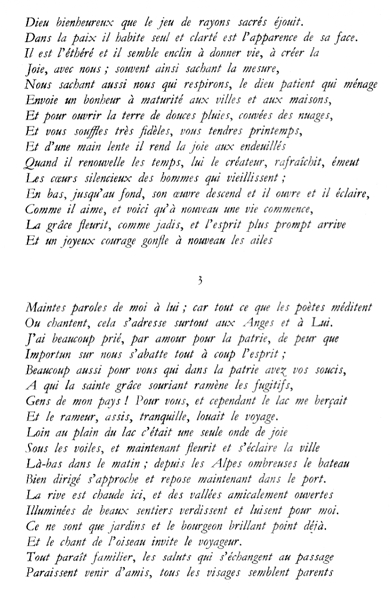

3. Heimkunft (Retour au pays, 2ème version)

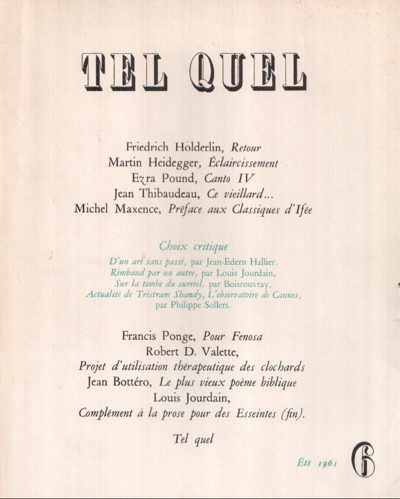

Ce poème a été traduit par Michel Deguy et publié en ouverture du numéro 6 de Tel Quel (été 1961) [12] où il était suivi du commentaire de Heidegger, publié sous le titre « Eclaircissement », traduction littérale du titre allemand « Erläuterunge ». Le commentaire est le discours que Heidegger a prononcé en mémoire du poète pour la fête du centenaire de sa mort, à l’Université de Fribourg-en-Brigsbau, le 6 juin 1943.

Poème et commentaire seront repris l’année suivante, en 1962, dans le recueil Approche de Hölderlin (Gallimard, coll. Tel).

Voir le texte et la traduction de Michel Deguy tel qu’elle fut publiée dans Tel Quel en note >> [13].

4. Friedensfeier (Fête de la Paix ou Fête de l’Accord)

Vraisemblablement écrit vers 1803, on n’a longtemps connu de ce poème que les ébauches en prose puis en vers. Le texte complet que lit Heidegger n’a été découvert qu’en 1954 à Londres.

Heidegger commence par lire la manière d’avertissement que Hölderlin avait mis avant le poème :

L’auteur songe à soumettre au public toute une série de semblables feuillets, et celui-ci en est en quelque sorte l’essai. »

[14].

5. Der Ister (L’Ister, 1803-1806)

|

Jetzt komme, Feuer ! Begierig sind wir, Zu schauen den Tag, Und wenn die Prüfung Ist durch die Knie gegangen, Mag einer spüren das Waldgeschrei. Wir singen aber vom Indus her Fernangekommen und Vom Alpheus, lange haben Das Schickliche wir gesucht, Nicht ohne Schwingen mag Zum Nächsten einer greifen Geradezu Und kommen auf die andere Seite. Hier aber wollen wir bauen. Denn Ströme machen urbar Das Land. Wenn nämlich Kräuter wachsen Und an denselben gehn In Sommer zu trinken die Tiere, So gehn auch Menschen daran.

Angehen soll der Tag |

À présent viens, feu ! Avides sommes-nous De contempler le jour, Et quand l’épreuve Est passée au travers des genoux, Peut-on percevoir les clameurs de la forêt. Mais nous chantons, depuis l’Indus Venus de loin et Depuis l’Alphée, longtemps avons-nous Cherché le convenable, Nul, sans ailes, ne peut Atteindre le plus proche Directement Et passer de l’autre côté. Mais ici voulons-nous bâtir. Car les fleuves défrichent Le pays. Quand en effet pousse l’herbe Et que vers ceux-là même vont En été, pour boire, les bêtes, Alors y vont aussi les humains.

(Traduction Patrick Guillot. Op. cité.) [18] |

« The Ister est un film documentaire australien sur le philosophe allemand Martin Heidegger, réalisé par David Barison et Daniel Ross, sorti en 2004.

Ister est l’ancien nom du Danube, celui qu’emploie Hölderlin pour titrer l’un des poèmes sur lequel Heidegger s’appuiera pour un cours en 1942. Le film remonte le cours de ce fleuve de la Roumanie à la Forêt noire allemande. Autre que pittoresque, cette remontée est avant tout l’occasion d’une ample aventure didactique au sujet de la question de la technique.

Trois philosophes, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe et Bernard Stiegler, ainsi qu’un cinéaste, Hans-Jürgen Syberberg, accompagnent ce voyage au long cours. »

Vous pouvez voir le film ici. [19].

L’épilogue reprend la lecture du poème de Hölderlin par Heidegger.

6. Was ist Gott... (Dieu, qu’est-il...)

Ce poème, comme le suivant, fait partie des poèmes dits de "la Tour" (1807-1843)

|

« Was ist Gott ? unbekannt, dennoch Voll Eigenschaften ist das Angesicht Des Himmels von ihm. Die Blize nemlich Der Zorn sind eines Gottes. Jemehr ist eins Unsichtbar,....... schiket es sich in Fremdes. Aber der Donner Der Ruhm ist Gottes. Die Liebe zur Unsterblichkeit Das Eigentum auch, wie das unsere, Ist eines Gottes. » |

« Dieu, qu’est-il ? inconnu, et pourtant Riche en propriétés se montre la face Du Ciel qui est à lui. Les foudres en vérité Sont la colère d’un Dieu. Plus un être est Invisible,....... il s’adapte à l’étranger. Mais le Tonnerre Est la gloire de Dieu. L’amour de l’immortalité Est aussi la propriété, comme la nôtre, D’un Dieu. » (Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p. 886) |

7. Was ist Der Menschen leben... (Qu’est la vie des hommes...)

|

« Was ist der Menschen Leben ein Bild der Gottheit. Wie unter dem Himmel wandeln die Irrdischen alle, sehen Sie diesen, Lesen aber gleichsam, wie In einer Schrift, die Unendlichkeit nachahmen und den Reichtum Menschen. Ist der einfältige Himmel Denn reich ? Wie Blüthen sind ja Siberne Wolken. Es regnet aber von daher Der Thau und das Feuchtere. Wenn aber Das Blau ist ausgelöschet, das Einfältige, scheint Das Matte, das dem Marmelstein gleichet, wie Erz, Anzeige des Reischtums. » |

(Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p. 886) |

8. Aber in Hütten Wohnet

Le titre du poème est En forêt. Il se trouve dans les in-folio de Stuttgart et date sans doute de 1800.

|

Aber in Hütten wohnet der Mensch, |

Mais l’homme habite en des cabanes, cache (Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p. 507) |

9. Wie Meeresküsten (Comme rives de mer)

|

« Wie Meeresküsten, wenn zu baun Anfangen die Himmlischen und herein Schifft unaufhaltsam, eine Pracht, das Werk Der Woogen, eins ums andere, und die Erde Sich rüstet aus, darauf vom Freudigsten eines Mit guter Stimmung, zu recht es legend also schlägt es Dem Gesang, mit dem Weingott, vielverheissend dem bedeutenden Und der Lieblingin Des Griechenlandes Der meergeborenen, schiklich blikenden Das gewaltige Gut ans Ufer. » |

« Comme rives de mer, quand à bâtir Commencent les Célestes, qu’en dedans Inlassable débarque, une splendeur, l’oeuvre Des flots, vague sur vague, et que la Terre Se cuirasse, sur quoi, envoi du Tout Joyeux, Bien accordé, le plaçant juste, attaque alors Le chant, avec le dieu du vin [20], très prometteur augure, Et la bien-aimée Du pays grec La fille de la mer au pudique regard Le bien qui déferle au rivage. » (Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p.772) |

10. Heimat (Pays)

|

Und niemand weiss Indessen lass mich wandeln Und wilde Beeren pflüken Zu löschen die Liebe zu dir An deinen Pfaden, o Erd’ Hier wo Rosendornen Und süsse Linden duften neben Den Buchen, des Mittags, wenn im falben Kornfeld Das Wachstum rauscht, an gearadem Halm, Und den Naken die Ähre seitwärts beugt Dem Herbste gleich, jetz aber unter hohem Gewölbe der Eichen, da ich sinn Und aufwärts frage, der Glockenschlag Mit Wohlbekannt Fernher tönt, goldenklingend, um die Stunde, wenn Der Vogel wieder wacht. So gehet es wohl. » |

« Et nul ne sait Entre temps laisse moi flâner Et cueillir des baies sauvages Pour étancher l’amour de toi Sur tes sentiers, ô Terre Ici, où rose-épine Et doux tilleuls embaument près Des hêtres, à midi, quand au champ de blé fauve La croissance frémit, dans la chaume raide, Et l’épi couche sa nuque de travers Comme à l’automne, or voici sous la haute Voûte des chênes, quand je médite Et questionne là-haut, la cloche A moi familière Au loin sonner, tintement d’or, vers l’heure Où l’oiseau se réveille. Et c’est bien ainsi. » (Traduction François Garrigue, Oeuvre poétique complète, Edition de la Différence, 2005, p. 740) |

Ecouter aussi : Jean Wahl : Heidegger et Hölderlin

[3] C’est moi qui souligne. A.G.

[4] Sous ce nom, Hölderlin oppose aux terrestres, tous les habitants du Ciel, ceux "d’en haut" : les Immortels, mais aussi les oiseaux. La plupart des Notes sont de François Garrigue.

[5] Nom biblique de Dieu.

[6] Fait couple et s’oppose à l’Ether.

[7] Etoile solaire : traduction adoptée pour l’allemand Sonne dans les cas fréquents où H. joue sur le caractère féminin de cette "divinité".

[8] Rivière de Souabe, la rivière de vie où H., en la remontant de Lauffen à Tübingen par Nürtingen, avec retours sur Stuttgart et Heidelberg.

[9] Expression que l’on retrouvera chez Rimbaud.

[10] Triade de divinités, Aglaé, Euphrosyne et Thalie, incarnat les attraits et la bienveillance du divin.

[11] Les Grâces en grec.

[12]

[13] Le texte original :

Heimkunft

An die Verwandten

I

Drin in den Alpen ists noch helle Nacht und die Wolke,

Freudiges dichtend, sie deckt drinnen das gähnende Tal.

Dahin, dorthin toset und stürzt die scherzende Bergluft,

Schroff durch Tannen herab glänzet und schwindet ein Strahl.

Langsam eilt und kämpft das freudigschauernde Chaos,

Jung an Gestalt, doch stark, feiert es liebenden Streit

Unter den Felsen, es gärt und wankt in den ewigen Schranken,

Denn bacchantischer zieht drinnen der Morgen herauf

Denn es wächst unendlicher dort das Jahr und die heilgen

Stunden, die Tage, sie sind kühner geordnet, gemischt.

Dennoch merket die Zeit der Gewittervogel und zwischen

Bergen, hoch in der Luft weilt er und rufet den Tag.

Jetzt auch wachet und schaut in der Tiefe drinnen das Dörflein

Furchtlos, Hohem vertraut, unter den Gipfeln hinauf.

Wachstum ahnend, denn schon, wie Blitze, fallen die alten

Wasserquellen, der Grund unter den Stürzenden dampft,

Echo tönet umher, und die unermeßliche Werkstatt

Reget bei Tag und Nacht, Gaben versendend, den Arm.

II

Ruhig glänzen indes die silbernen Höhen darüber,

Voll mit Rosen ist schon droben der leuchtende Schnee.

Und noch höher hinauf wohnt über dem Lichte der reine

Selige Gott vom Spiel heiliger Strahlen erfreut.

Stille wohnt er allein und hell erscheinet sein Antlitz,

Der ätherische scheint Leben zu geben geneigt,

Freude zu schaffen, mit uns, wie oft, wenn, kundig des Maßes,

Kundig der Atmenden auch zögernd und schonend der Gott

Wohlgediegenes Glück den Städten und Häusern und milde

Regen, zu öffnen das Land, brütende Wolken, und euch,

Trauteste Lüfte dann, euch, sanfte Frühlinge, sendet,

Und mit langsamer Hand Traurige wieder erfreut,

Wenn er die Zeiten erneut, der Schöpferische, die stillen

Herzen der alternden Menschen erfrischt und ergreift,

Und hinab in die Tiefe wirkt, und öffnet und aufhellt,

Wie ers liebet, und jetzt wieder ein Leben beginnt,

Anmut blühet, wie einst, und gegenwärtiger Geist kömmt,

Und ein freudiger Mut wieder die Fittige schwellt.

III

Vieles sprach ich zu ihm, denn was auch Dichtende sinnen

Oder singen, es gilt meistens den Engeln und ihm ;

Vieles bat ich, zu lieb dem Vaterlande, damit nicht

Ungebeten uns einst plötzlich befiele der Geist ;

Vieles für euch auch, die im Vaterlande besorgt sind,

Denen der heilige Dank lächelnd die Flüchtlinge bringt,

Landesleute ! für euch, indessen wiegte der See mich,

Und der Ruderer saß ruhig und lobte die Fahrt.

Weit in des Sees Ebene wars Ein freudiges Wallen

Unter den Segeln und jetzt blühet und hellet die Stadt

Dort in der Frühe sich auf, wohl her von schattigen Alpen

Kommt geleitet und ruht nun in dem Hafen das Schiff.

Warm ist das Ufer hier und freundlich offene Tale,

Schön von Pfaden erhellt, grünen und schimmern mich an.

Gärten stehen gesellt und die glänzende Knospe beginnt schon,

Und des Vogels Gesang ladet den Wanderer ein.

Alles scheinet vertraut, der vorübereilende Gruß auch

Scheint von Freunden, es scheint jegliche Miene verwandt.

IV

Freilich wohl ! das Geburtsland ists, der Boden der Heimat,

Was du suchest, es ist nahe, begegnet dir schon.

Und umsonst nicht steht, wie ein Sohn, am wellenumrauschten

Tor und siehet und sucht liebende Namen für dich,

Mit Gesang, ein wandernder Mann, glückseliges Lindau !

Eine der gastlichen Pforten des Landes ist dies,

Reizend hinauszugehn in die vielversprechende Ferne,

Dort, wo die Wunder sind, dort, wo das göttliche Wild

Hoch in die Ebnen herab der Rhein die verwegene Bahn

Und aus Felsen hervor ziehet das jauchzende Tal,

Dort hinein, durchs helle Gebirg, nach Como zu wandern,

Oder hinab, wie der Tag wandelt, den offenen See ;

Aber reizender mir bist du, geweihete Pforte !

Heimzugehn, wo bekannt blühende Wege mir sind,

Dort zu besuchen das Land und die schönen Tale des Neckars,

Und die Wälder, das Grün heiliger Bäume, wo gern

Sich die Eiche gesellt mit stillen Birken und Buchen,

Und die Bergen ein Ort freundlich gefangen mich nimmt.

V

Dort empfangen sie mich. O Stimme der Stadt, der Mutter !

O du triffest, du regst Langegelerntes mir auf !

Dennoch sind sie es noch ! noch blühet die Sonn und die Freud euch,

O ihr Liebsten ! und fast heller im Auge, wie sonst.

Ja ! das Alte noch ists ! Es gedeihet und reifet, doch keines,

Was da lebet und liebt, lässet die Treue zurück.

Aber das Beste, der Fund, der unter des heiligen Frieden

s

Bogen lieget, er ist Jungen und Alten gespart.

Törig red ich. Es ist die Freude. Doch morgen und künftig,

Wenn wir gehen und schaun draußen das lebende Feld

Unter den Blüten des Baums, in den Feiertagen des Frühlings

Red und hoff ich mit euch vieles, ihr Lieben ! davon.

Vieles hab ich gehört vom großen Vater und habe

Lange geschwiegen von ihm, welcher die wandernde Zeit

Droben in Höhen erfrischt, und waltet über Gebirgen,

Der gewähret uns bald himmlische Gaben und ruft

Hellern Gesang und schickt viel gute Geister. O säumt nicht,

Kommt, Erhaltenden ihr ! Engel des Jahres ! und ihr,

VI

Engel des Hauses, kommt ! in die Adern alle des Lebens,

Alle freuend zugleich, teile das Himmlische sich !

Adle ! verjünge ! damit nichts Menschlichgutes, damit nicht

Eine Stunde des Tags ohne die Frohen und auch

Solche Freude, wie jetzt, wenn Liebende wieder sich finden,

Wie es gehört für sie, schicklich geheiliget sei.

Wenn wir segnen das Mahl, wen darf ich nennen, und wenn wir

Ruhn vom Leben des Tags, saget, wie bring ich den Dank ?

Nenn ich den Hohen dabei ? Unschickliches liebet ein Gott nicht,

Ihn zu fassen, ist fast unsere Freude zu klein.

Schweigen müssen wir oft ; es fehlen heilige Namen,

Herzen schlagen und doch bleibet die Rede zurück ?

Aber ein Saitenspiel leiht jeder Stunde die Töne,

Und erfreuet vielleicht Himmlische, welche sie nahn.

Das bereitet und so ist auch beinahe die Sorge

Schon befriediget, die unter das Freudige kam.

Sorgen, wie diese, muß, gern oder nicht, in der Seele

Tragen ein Sänger und oft, aber die anderen nicht.

La traduction proposée par Patrick Guillot ici

[14] Le texte original :

Friedensfeier

Der himmlischen, still widerklingenden,

Der ruhigwandelnden Töne voll,

Und gelüftet ist der altgebaute,

Seliggewohnte Saal ; um grüne Teppiche duftet

Die Freudenwolk und weithinglänzend stehn,

Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche,

Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe,

Zur Seite da und dort aufsteigend über dem

Geebneten Boden die Tische.

Denn ferne kommend haben

Hieher, zur Abendstunde,

Sich liebende Gäste beschieden.

Und dämmernden Auges denk ich schon,

Vom ernsten Tagwerk lächelnd,

Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests.

Doch wenn du schon dein Ausland gern verleugnest,

Und als vom langen Heldenzuge müd,

Dein Auge senkst, vergessen, leichtbeschattet,

Und Freundesgestalt annimmst, du Allbekannter, doch,

Beugt fast die Knie das Hohe. Nichts vor dir,

Nur Eines weiß ich, Sterbliches bist du nicht.

Ein Weiser mag mir manches erhellen ; wo aber

Ein Gott noch auch erscheint,

Da ist doch andere Klarheit.

Von heute aber nicht, nicht unverkündet ist er ;

Und einer, der nicht Flut noch Flamme gescheuet,

Erstaunet, da es stille worden, umsonst nicht, jetzt,

Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen.

Das ist, sie hören das Werk,

Längst vorbereitend, von Morgen nach Abend, jetzt erst,

Denn unermeßlich braust, in der Tiefe verhallend,

Des Donnerers Echo, das tausendjährige Wetter,

Zu schlafen, übertönt von Friedenslauten, hinunter.

Ihr aber, teuergewordne, o ihr Tage der Unschuld,

Ihr bringt auch heute das Fest, ihr Lieben ! und es blüht

Rings abendlich der Geist in dieser Stille ;

Und raten muß ich, und wäre silbergrau

Die Locke, o ihr Freunde !

Für Kränze zu sorgen und Mahl, jetzt ewigen Jünglingen ähnlich.

Und manchen möcht ich laden, aber o du,

Der freundlichernst den Menschen zugetan,

Dort unter syrischer Palme,

Wo nahe lag die Stadt, am Brunnen gerne war ;

Das Kornfeld rauschte rings, still atmete die Kühlung

Vom Schatten des geweiheten Gebirges,

Und die lieben Freunde, das treue Gewölk,

Umschatteten dich auch, damit der heiligkühne

Durch Wildnis mild dein Strahl zu Menschen kam, o Jüngling !

Ach ! aber dunkler umschattete, mitten im Wort, dich

Furchtbarentscheidend ein tödlich Verhängnis. So ist schnell

Vergänglich alles Himmlische ; aber umsonst nicht ;

Denn schonend rührt des Maßes allzeit kundig

Nur einen Augenblick die Wohnungen der Menschen

Ein Gott an, unversehn, und keiner weiß es, wenn ?

Auch darf alsdann das Freche drüber gehn,

Und kommen muß zum heilgen Ort das Wilde

Von Enden fern, übt rauhbetastend den Wahn,

Und trifft daran ein Schicksal, aber Dank,

Nie folgt der gleich hernach dem gottgegebnen Geschenke ;

Tiefprüfend ist es zu fassen.

Auch wär uns, sparte der Gebende nicht,

Schon längst vom Segen des Herds

Uns Gipfel und Boden entzündet.

Des Göttlichen aber empfingen wir

Doch viel. Es ward die Flamm uns

In die Hände gegeben, und Ufer und Meersflut.

Viel mehr, denn menschlicher Weise

Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, vertrauet.

Und es lehret Gestirn dich, das

Vor Augen dir ist, doch nimmer kannst du ihm gleichen.

Vom Allebendigen aber, von dem

Viel Freuden sind und Gesänge,

Ist einer ein Sohn, ein Ruhigmächtiger ist er,

Und nun erkennen wir ihn,

Nun, da wir kennen der Vater

Und Feiertage zu halten

Der hohe, der Geist

Der Welt sich zu Menschen geneigt hat.

Denn längst war der zum Herrn der Zeit zu groß

Und weit aus reichte sein Feld, wann hats ihn aber erschöpfet ?

Einmal mag aber ein Gott auch Tagewerk erwählen,

Gleich Sterblichen und teilen alles Schicksal.

Schicksalgesetz ist dies, daß Alle sich erfahren,

Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sei.

Wo aber wirkt der Geist, sind wir auch mit, und streiten,

Was wohl das Beste sei. So dünkt mir jetzt das Beste,

Wenn nun vollendet sein Bild und fertig ist der Meister,

Und selbst verklärt davon aus seiner Werkstatt tritt,

Der stille Gott der Zeit und nur der Liebe Gesetz,

Das schönausgleichende gilt von hier an bis zum Himmel.

Viel hat von Morgen an,

Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,

Erfahren der Mensch ; bald sind wir aber Gesang.

Und das Zeitbild, das der große Geist entfaltet,

Ein Zeichen liegt vor uns, daß zwischen ihm un andern

Ein Bündnis zwischen ihm und andern Mächten ist.

Nicht er allein, die Unerzeugten, Ewgen

Sind kennbar alle daran, gleichwie auch an den Pflanzen

Die Mutter Erde sich und Licht und Luft sich kennet.

Zuletzt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, für euch

Das Liebeszeichen, das Zeugnis,

Daß ihrs noch seiet, der Festtag.

Der Allversammelnde, wo Himmlische nicht

Im Wunder offenbar, noch ungesehn im Wetter,

Wo aber bei Gesang gastfreundlich untereinander

In Chören gegenwärtig, eine heilige Zahl

Die Seligen in jeglicher Weise

Beisammen sind, und ihr Geliebtestes auch,

An dem sie hängen, nicht fehlt ; denn darum rief ich

Zum Gastmahl, das bereitet ist,

Dich, Unvergeßlicher, dich, zum Abend der Zeit,

O Jüngling, dich zum Fürsten des Festes ; und eher legt

Sich schlafen unser Geschlecht nicht,

Bis ihr Verheißenen all,

All ihr Unsterblichen, uns

Von euren Himmel zu sagen,

Da seid in unserem Hause.

Leichtatmende Lüfte

Verkünden euch schon,

Euch kündet das rauchende Tal

Und der Boden, der vom Wetter noch dröhnet,

Doch Hoffnung rötet die Wangen,

Und vor der Türe des Hauses

Sitzt Mutter und Kind,

Und schauet den Frieden

Und wenige scheinen zu sterben,

Es hält ein Ahnen die Seele,

Vom goldnen Lichte gesendet,

Hält ein Versprechen die Ältesten auf,

Wohl sind die Würze des Lebens,

Von oben bereitet und auch

Hinausgeführet, die Mühen,

Denn Alles gefällt jetzt,

Einfältiges aber

Am meisten, denn die langgesuchte,

Die goldne Frucht,

Uraltem Stamm

In schütternden Stürmen entfallen,

Dann aber, als liebstes Gut, vom heiligen Schicksal selbst,

Mit zärtlichen Waffen umschützt,

Die Gestalt der Himmlischen ist es.

Wie die Löwin, hast du geklagt,

O Mutter, da du sie,

Natur, die Kinder verloren.

Denn es stahl sie, Allzuliebende, dir

Dein Feind, da du ihn fast

Wie die eigenen Söhne genommen,

Und Satyren die Götter gesellt hast.

So hast du manches gebaut,

Und manches begraben,

Denn es haßt dich, was

Du, vor der Zeit

Allkräftige, zum Lichte gezogen.

Nun kennest, nun lässest du dies ;

Denn gerne fühllos ruht,

Bis daß es reift, furchtsamgeschäftiges drunten.

La traduction proposée par Patrick Guillot ici

[15] Nom latin d’Héraklès. Un des plus constants héros de la poésie d’Hölderlin. Celui qui dès le berceau étouffa les serpents. Modèle d’audace dans sa jeunesse, il devient le premier membre (celui qui ouvre) de la triade médiatrice (trèfle) qu’il forme avec Dionysos et le Christ.

[16] Siège des dieux d’en haut, montagne de Thessalie.

[17] Déesse germanique de la fécondité et de la croissance.

[18] Cf. Autres traductions.

[19] Cf. le commentaire de D..

[20] Nom souvent donné à l’Evios, ou Bacchus, ou Dionysos.

Version imprimable

Version imprimable