SOMMAIRE

![]() Philippe Sollers : L’oeuvre indéfinie

Philippe Sollers : L’oeuvre indéfinie

Philippe Sollers : Sur « Proust et les signes » de Gilles Deleuze

Philippe Sollers : Sur « Proust et les signes » de Gilles Deleuze

Philippe Sollers, Proust lecteur

Philippe Sollers, Proust lecteur

Philippe Sollers, Proust et l’expérience intérieure

Philippe Sollers, Proust et l’expérience intérieure

Philippe Sollers, Derniers mots de Proust

Philippe Sollers, Derniers mots de Proust

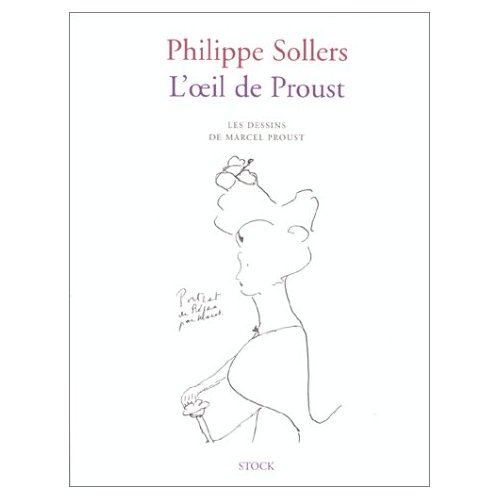

Philippe Sollers, L’oeil de Proust

Philippe Sollers, L’oeil de Proust

Marcel Proust, portrait-souvenir

Marcel Proust, portrait-souvenir

![]() Sur internet : Sollers, Mauriac, Morand...

Sur internet : Sollers, Mauriac, Morand...

Philippe Sollers, L’éternel Sainte Beuve

Philippe Sollers, L’éternel Sainte Beuve

Julia Kristeva : « Le Temps sensible »

Julia Kristeva : « Le Temps sensible »

Dans la collection L’infini :

Dans la collection L’infini :

Stéphane Zagdanski, Le sexe de Proust

Thomas A. Ravier, Éloge du matricide

Thomas A. Ravier, Éloge du matricide

Première mise en ligne le 21 février 2008. Article mis à jour.

« ... Comme nous ne sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonctions, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement et où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes...Dans la lecture, l’amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d’amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c’est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu’à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées qui gâtent l’amitié : Qu’ont-ils pensé de nous ? N’avons-nous pas manqué de tact ? Avons-nous plu ? Et la peur d’être oublié par tel autre. Toutes ces agitations de l’amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu’est la lecture... L’atmosphère de cette pure amitié est le silence... »

« L’amour, c’est l’espace et le temps rendus sensibles au coeur. »

« Le temps perdu, l’éternel retour, le temps retrouvé, ça peut se penser ensemble. D’ailleurs tout écrivain un peu intéressant ne s’intéresse qu’au Temps et à la façon d’en sortir... mais le temps se défend, le temps a ses fervents, le temps a son clergé. Le temps va continuer à être le temps qu’il faut. »

Philippe Sollers, « Sur Proust », Eloge de l’infini.

L’oeuvre indéfinie

Du 12 au 19 décembre 1963 la RTF rendait hommage à Proust à l’occasion du cinquantième anniversaire de la publication de Du côté de chez Swann. Intervenaient Roland Barthes, Michel Butor, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Gérard Genette, Louis-René des Forêts, Francis Ponge, Nathalie Sarraute et... Philippe Sollers.

Sollers, alors âgé de 27 ans, parlait de Proust, de l’expérience intérieure (reprenant l’expression de Bataille), de la lecture, de la traduction, du temps retrouvé... au présent. Son intervention s’appelait « l’oeuvre indéfinie ».

LA TRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN

Gilles Deleuze : Proust et les signes [1]

- Gilles Deleuze

Loin d’être, comme la plupart des critiques de l’oeuvre de Proust, une paraphrase psychologique et thématique, n’ayant rien de l’inventaire superficiel ni de l’enlisement qu’il suppose, ce petit livre va à l’essentiel pour le dire fortement et discrètement. La Recherche du Temps perdu est un apprentissage, et un apprentissage des signes. La Recherche est « tournée vers le futur, non vers le passé ». Le livre est son propre mode d’accomplissement, un système pluraliste qui se dépasse et se nie, une traversée dont la mémoire n’est qu’un instrument versé à l’actif de l’interprétation et du déchiffrage. Du macrocosme que constitue le long discours obstiné et progressif de Proust, G. Deleuze nous donne le microcosme et la grille : lecture verticale — et qui comprend enfin son objet.

Il y a les signes mondains (vides), ceux de l’amour (mensonger), ceux des impressions ou des qualités sensibles (matériels), et enfin ceux de l’art (essentiels, et qui sont bien la résolution des premiers). La recherche passe par eux, s’y trouve et culmine dans sa propre élucidation (passant du temps perdu - du temps qu’on perd - au temps retrouvé, c’est-à-dire, en somme, de l’enveloppe à l’enveloppant). G. Deleuze le montre bien : ce qui anime cette quête, ce n’est pas une méthode philosophique - mais la contrainte, le hasard qui, sous la forme des signes, font violence à la pensée. La vérité ne s’éprouve que dans cette contrainte incessante. Tel est l’engagement proustien : pour l’écrivain, tout est langage, et il ne saurait échapper à la hantise des signes qui découvre l’espace entier de la littérature non pas comme invention gratuite, comme fable, mais comme recherche de la vérité.

Si l’art, par exemple, devient la révélation dernière, c’est qu’il réalise l’unité du signe et du sens : l’art est la seule littéralité possible. L’objection de « l’art pour l’art » ne veut donc strictement rien dire, puisqu’elle suppose toujours qu’une réalité préexisterait à sa formation. Il faudrait donc dire « l’art pour la réalité ». Ici se produisent deux tentations : celle de l’objectivisme (les signes me sont extérieurs, il me suffit de les reproduire), et celle de la compensation subjective. Proust dénonce ces deux écueils : par l’explication qu’est l’oeuvre, le contact a lieu avec la complication originelle. D’où l’importance que prend chez lui le sommeil : « Comme le sommeil, écrit Deleuze, l’art est au-delà de la mémoire : il fait appel à la pensée pure comme faculté des essences. Ce que l’art nous fait retrouver, c’est le temps tel qu’il naît dans le monde enveloppé de l’essence identique à l’éternité. »

La conclusion de Proust, c’est que nous devons être des égyptologues, des déchiffreurs. « Nous avons tort de croire aux faits, écrit Deleuze, il n’y a que des signes. Nous avons tort de croire à la réalité, il n’y a que des interprétations. » Et encore : « Il n’existe pas de choses ni d’esprits, il n’y a que des corps : corps astraux, corps végétaux... La biologie aurait raison, si elle savait que les corps en eux-mêmes sont déjà langage. Les linguistes auraient raison s’ils savaient que le langage est toujours celui des corps. [2] »

G. Deleuze insiste pour finir (mais on n’y insistera jamais assez) sur l’importance que la « recherche de la vérité » soit « l’aventure propre de l’involontaire ». « La pensée, dit-il en accord avec Proust, n’est rien sans quelque chose qui force à penser, qui fait violence à la pensée (l’essentiel est hors de la pensée) ». Proust a parlé de ce « livre intérieur des signes inconnus », « non tracés par nous » qui est notre seule livre. Lire ce livre, le traduire, est l’acte de penser en tant que création véritable : « La création , écrit Deleuze, c’est la genèse de l’acte de penser dans la pensée elle-même. »

« Il n’y a pas de Logos, il n’y a que des hiéroglyphes . Penser, c’est donc interpréter, c’est donc traduire. Les essences sont à la fois la chose à traduire et la traduction même, le signe et le sens. Elles s’enroulent dans le signe pour nous forcer à penser, elles se déroulent dans le sens pour être nécessairement pensées. Partout le hiéroglyphe, dont le double symbole est le hasard de la rencontre et de la nécessité de la pensée : « fortuit et inévitable ». »

Tel est l’aboutissement proustien, tel qu’après lui il n’est plus de discours romanesque (rationalisateur). Mais peut-être, à partir de lui, un mode nouveau de participation, discontinu, mobile, immédiat : c’est toute la question silencieuse de la littérature moderne. Question non-dialectique, cette fois, et dont les figures centrales (la différence, la répétition) découvrent et cachent à la fois l’espace où nous sommes pris [3].

Philippe Sollers, Tel Quel 19, automne 1964 (p.94, rubrique : Choix critique).

- Marcel Proust (1900)

Proust lecteur

On parle de livres, de romans, de poèmes comme s’il s’agissait simplement de livres, de romans, de poèmes sans s’apercevoir, le plus souvent, là où apparait une écriture singulière, qu’un nouvel appareil complexe, ultra-sensible, s’est produit pour changer le monde ou plutôt pour le faire exister, à nouveau, comme pour la première fois. Quand il préface Sésame et les Lys, de Ruskin, Proust avance encore masqué, comme " traducteur " et annotateur (mais, déjà, quelle bizarrerie dans ces commentaires proliférants, talmudiques, où il semble vouloir nous prévenir que la Bible n’a pas de secrets pour lui !). Et puis, il y a la préface : Sur la lecture. Ce texte admirable est déjà un fragment de la Recherche, mais il faut aussi le rapprocher du Contre Sainte-Beuve et surtout des articles de la fin du grand parcours proustien, les véritables manifestes commandés par Jacques Rivière : sur Baudelaire, sur Flaubert.

En 1920, Proust sait qu’il n’a plus rien à perdre, il a calculé tous les malentendus dont il sera l’objet, il radicalise sa position, il s’en va, il dit clairement sa vision. Comme il a raison, alors, de sentir sa mort en même temps que les dernières lignes qui lui restent à écrire ; comme il a raison, en même temps, de savoir qu’il ne mourra pas. " Mort à jamais ? Qui peut le dire ? " De l’immortalité de l’écrivain et de la confusion que cette anomalie provoque : voilà le sujet. Question ancienne, dépassée ? On pourrait le croire, nous sommes sommés de le croire. Et puis nous ouvrons Proust, et l’évidence est là.

Les livres, dit Proust, en 1905, ne sont nullement des livres, mais plutôt des calendriers. L’expérience de la lecture, l’aventure physique qui est proprement la sienne, est un exercice spirituel qui doit nous inciter à trouver la vérité, notre vérité, tant il est prouvé — mais toujours oublié — que " nous ne pouvons recevoir la vérité de personne, et que nous devons la créer nous-même ". Cette vérité n’a rien de conceptuel, de moral, elle est tout entière sensation vécue, ivresse, " jouissance ardente ". Nous désirons fatalement cette vérité, puisqu’elle est celle de notre désir. Premièrement, donc : je vais vous faire désirer la vérité parce que c’est la même chose que de vous faire désirer votre désir. Pour cela, retour à l’enfance. Un livre, par son silence éloquent, va servir d’instrument. Un " grand livre " ? Même pas. Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier, fera aussi bien l’affaire. Le problème n’est pas ce qui est écrit (même si une phrase joue comme enchantement, et pas n’importe laquelle : " les dieux... rient olympiennement tout leur saoul durant les loisirs de l’éternité "), mais la façon dont l’espace et le temps, dans leurs moindres détails, surgissent à côté de la lecture.

Le langage se déroule et, comme dans une méditation automatique, les objets, les personnages environnants, le temps qu’il fait, les odeurs, les couleurs, se mettent à avoir une autre vie, plus réelle, la seule réelle, peut-être. Ce plus de réalité peut faire d’une journée un voyage interminable. Immédiatement, les images employées par Proust sont de l’ordre du sacré (il n’ose pas encore, comme dans la Recherche, les lier à des impressions sexuelles). L’église du village de Sur la lecture est constamment rappelée. La chambre est une "chapelle". Mieux encore, il y a "la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe... sortes d’instruments du culte... ciboires consacrés". La "nappe en guipure" est comme celle de "la sainte table". Le lecteur est un officiant, il est en train de dire une messe pour lui-même, il entre dans la présence réelle qui est, comme on sait, l’attribut de l’eucharistie (lampe rouge de la Recherche, baiser de la mère comme une hostie et, là encore, lecture). La séance est magique, c’est une transsubstantiation matérielle à travers le verbe.

Taisons-nous : "Chaque bruit ne sert qu’à faire apparaitre le silence en le déplaçant. " Marchons pieds nus : "Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l’enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou."

La matinée a été un pays, l’après-midi un autre, le soir encore un autre, et la nuit, maintenant, après les jardins et le son de cloches, est une profondeur "éprouvée". Voilà Proust, lecteur. Autrement dit : lisez-moi de cette façon, et pas d’une autre. Et, comme cet écrivain est aussi un cinéaste avisé, l’image suivante sera celle d’un voyage en Hollande à la recherche d’un livre ou, peut-être, simplement d’une "portion vivante" de celui-ci.

On voit que nous sommes loin de Ruskin et de sa théorie éducative, protestante, socialiste. C’est un mystique brûlant qui nous parle. Un mystique déguisé en mondain pour que l’effet, en somme, soit encore plus fort. Gide va bientôt s’y tromper, et combien d’autres. Ils ne se doutent pas que le mystique en question a déjà écrit que "nous ne sommes, nous, les vivants, que des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction". D’ailleurs, le snobisme, écrit Proust, est beaucoup plus dangereux que la débauche, "l’ordre et l’échelle des vices étant dans une certaine mesure renversés pour l’homme de lettres". Etrange renversement.

La fin de Sur la lecture est un concentré de la Recherche : le projet fondamental s’y révèle, qui consiste à maitriser le temps, par réinsertion permanente du passé dans le présent. Le temps peut être aboli ? Oui. La mort ? Laissons deviner. Le langage littéraire, comme la musique, se développe aussi entre les phrases, leurs intervalles, leurs chocs de surprises. C’est un corps qui, " pris à même la vie du passé ", sera toujours là. Exemple ? L’Evangile de saint Luc, mis sur le même plan que Gluck, Racine ou Baudelaire. Cadrage, maintenant, sur la Piazzetta de Venise (autrement dit, pour Proust, sur le Saint des Saints). Voici les "hautes et fines enclaves du passé", les deux colonnes repoussant les jours qui bourdonnent "comme des abeilles". L’oeuvre d’art est une ruche de marbre vers laquelle les jours se pressent en tourbillonnant. Le temps revient, bien qu’enseveli il est "pourtant là, au milieu de nous, approché, coudoyé, palpé, immobilisé, au soleil". Proust nous dit, tranquillement, qu’il est désormais sûr de pouvoir arrêter le soleil.

Et comme il n’y a rien de nouveau sous ce soleil-là, il ne sera pas inutile de rappeler, par les temps qui courent, la fameuse phrase qui commence le Contre Sainte-Beuve : "Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence." C’est la même, au fond, que : "Longtemps, je me suis couché de bonne heure." Voici donc, pour finir, les critères cardinaux de l’appareil proustien : 1) Rien ne vaut que le souvenir involontaire : la marque d’un écrivain est là. 2) Contre le repérage sociologique : la lecture est niée quand on croit connaitre l’auteur. Sainte-Beuve sur Baudelaire : "Gentil garçon, gagne à être connu, poli, fait bonne impression". Mauriac me disant son ahurissement en entendant parler, derrière le cercueil de Proust, du "petit Marcel". Sartre disant "Gustave" pour Flaubert. 3) C’est la transformation du style qui compte, pas les idées : Flaubert, "génie grammatical", a plus renouvelé notre vision du monde que Kant. 4) Les nouveaux grands écrivains sont des classiques, toujours, immuablement, mais personne ne s’en rend compte. Baudelaire est Racine, comme Rodin est la statuaire grecque. 5) Il s’ensuit qu’il n’y a, au fond, qu’un seul écrivain, à la vie plus ou moins tourmentée ou joyeuse. Je croyais que cette affirmation énorme était de Borges. Elle est de Proust. 6) L’audace sexuelle est indissociable d’une réussite littéraire : le texte sur Baudelaire est un plaidoyer pour Sodome et Gomorrhe, dont l’Action française, à l’époque, après avoir été favorable à Proust, n’osait mentionner "ni le titre ni le sujet."

Le Monde du 15.05.87.

Proust et l’expérience intérieure

Proust est allé une fois jusqu’à dire que la seule vie réellement vécue était la littérature, comme si toute autre perception de l’espace et du temps était partielle, partiale, illusoire, somnambulique. Si l’on a sans cesse envie de revenir à sa biographie, c’est que nulle autre n’aura été à ce point une " autobiographie créatrice " où chaque rencontre, chaque moment, trouve à plus ou moins long terme sa transposition en fiction. Pourtant, George Painter, pour justifier son livre monumental et magnifique (véritable roman dans le roman), en est encore à rappeler en 1959 (tels sont les préjugés de l’époque) la célèbre formule de Keats : " La vie d’un homme d’une certaine valeur est une continuelle allégorie. "

Certes, on comprend que les écrivains restreints, casaniers ou médiocrement aventureux propagent la méfiance sur l’importance de la vie concrète dans l’élaboration d’une oeuvre. Ils seront sans cesse approuvés par les professeurs et les critiques qui, après avoir voulu que toute vie soit comprise comme élément social, ont préféré, pour finir, qu’il n’y ait plus de vie du tout. Proust, d’ailleurs, était-il politiquement correct ? N’a-t-il pas été saisi d’un narcissisme décadent et exhibitionniste ? La littérature ne doit-elle pas d’abord servir au bien commun ? Vieilles lunes sans fin de retour, sans cesse ramenées par les locataires de la condition humaine. A quoi Proust répond, en 1921 : " Un savant, pour instituer des expériences valables, ne doit se préoccuper ni du Bien ni du Mal, ni de faire plaisir à X ou Y. La plus sûre manière qu’elles servent ensuite au Bien, c’est qu’il n’ait pas pensé au Bien. ". Proust, ardent dreyfusard dans sa jeunesse, n’a-t-il pas été beaucoup plus ambigu sur la fin ? Sans doute. Exemple : " J’exècre la littérature du pauvre Péguy et n’ai jamais varié. " C’est Daniel Halévy qui l’avait convaincu de s’abonner aux Cahiers de la Quinzaine et, " dès lors, mon appartement a été encombré par le plus insipide fatras des proses les plus inutiles que je connaisse ".

Eh oui, la vie d’un écrivain de quelque valeur est une passionnante allégorie pleine de replis, de contradictions, de pièges. C’est vrai, au vingtième siècle, de Proust, de Joyce, de Kafka, de Nabokov, de Céline, de Faulkner, de Hemingway. Les événements de ces vies ne sont pas tous forcément spectaculaires, mais chaque bloc existentiel rayonne, dirait-on, de tous les autres ; les jours sont des fragments d’équations, une cristallisation en cours.

C’est même une liturgie complexe, qui, dans le cas de Proust, comporte un pôle fixe, qu’il appellera étrangement l’" adoration perpétuelle ". Peu de ses contemporains ont compris l’enjeu : Jacques Rivière, certainement ; mais aussi le jeune Paul Morand, alors en poste à Londres (" Proust est rudement plus fort que Flaubert "). Painter raconte qu’au moment où Léon Daudet, avec les meilleures intentions du monde, décrit Proust comme un enfant excentrique et bourré de talent, Henry James, lui, pense que Proust est en train d’écrire " le plus grand roman français depuis la Chartreuse de Parme ".

On connaît le mot ahurissant de Barrès à Mauriac devant le cercueil de Proust : " Ah oui, c’était notre jeune homme ! " Mais on a le coeur serré de lire la lettre de l’auteur de la Recherche du temps perdu à Sydney Schiff pour lui demander d’intervenir auprès du patron du Ritz : " Je loue une chambre pour le temps du dîner. Je voudrais qu’on m’évite les courants d’air et qu’on ne me dise pas : " Vous serez obligé de partir avant la fin du dîner si un Américain arrive par le bateau. " "

Composition musicale et redéfinition des corps : la vie savante de Proust s’organise, de plus en plus, selon ces deux axes. On ne se lasse pas de le voir mettre au point le passage du septuor de Vinteuil, en conviant chez lui, la nuit, des musiciens de quatuor. Ils viennent jouer dans sa chambre tapissée de liège, Céleste leur sert du champagne et des pommes frites ; les manuscrits de la Recherche sont sur le plancher. Proust veut observer de plus près les instrumentistes qu’il paye d’ailleurs royalement, avant de les faire raccompagner en taxi. Le jour, on écrit ; le jour est une nuit profonde.

La nuit, si les crises d’asthme le permettent, on sort pour d’autres expérimentations nerveuses, à l’Hôtel Marigny, le bordel de Jupien, c’est-à-dire d’Albert Le Cuziat. Les salons de jeunesse sont loin, on y fait de temps en temps une apparition spectrale. Une société se décompose, Proust est dans son laboratoire pour traiter et retraiter les particules dissoutes. Pour les renseignements, la police secrète à la Balzac, on peut compter sur Olivier Dabescat, un Basque, premier maître d’hôtel au Ritz. Mme Ritz, dans ses Mémoires, écrit avec une parfaite candeur : " On aimerait savoir de quoi ils pouvaient bien parler. "

A Céleste, qui lui reproche sa fréquentation de Le Cuziat, Proust répond gentiment : " Vous avez raison, ma chère Céleste, mais il m’est indispensable en raison des renseignements qu’il me fournit. " Ce que Proust ne dit pas, c’est qu’il meuble l’hôtel de passe pour homosexuels de ce Breton avisé et érudit en généalogie avec les fauteuils et les canapés de ses parents. Dans ce théâtre noir à l’intérieur du théâtre officiel, il va d’ailleurs se livrer à des rituels de profanation de photographies privées et à des actes de sadisme sur des rats encagés.

Painter, avec un humour involontaire très anglo-saxon, trouve " peu édifiants " ces moments capitaux de la vie de Proust. Il pense que nous devons lui pardonner comme à un pécheur, " notre frère ", qui aurait eu besoin de ces bizarreries pour son " salut ". Du moins, il rapporte des faits incontestables, et c’est l’essentiel.

Gide, interloqué, écrira plus tard : " Lors d’un mémorable entretien nocturne, Proust m’explique sa préoccupation de réunir en faisceau, à la faveur de l’orgasme, les sensations et les émotions les plus hétéroclites. La poursuite des rats, entre autres, devait trouver là sa justification ; en tout cas, Proust m’incitait à l’y voir. " Proust aimait scandaliser l’auteur de l’innocent Corydon. Lequel lui demande : " Ne nous présenterez-vous jamais cet Eros sous des formes jeunes et belles ? ".

Cruelle ironie de Proust : " J’ai fâché beaucoup d’homosexuels avec mon dernier chapitre. J’en ai beaucoup de peine, mais ce n’est pas ma faute si M. de Charlus est un vieux monsieur, je ne pouvais pas lui donner brusquement l’aspect d’un pâtre sicilien. " On atteint ici à une série de paradoxes où la vérité éclate. Rivière, en toute bonne foi, écrit à Proust, à propos de Sodome et Gomorrhe, qu’il a rarement vu " quelqu’un d’aussi sain et d’aussi équilibré ". Gide, lui, crie à la trahison, au camouflage, et traite Proust de " grand maître de la dissimulation ". Personne, au fond, ne veut voir que le sujet central de Proust est, à travers l’homosexualité, le snobisme et la cruauté, la permanence toute-puissante du péché originel. La réaction la plus divertissante est enfin celle de Natalie Barney, prêtresse du saphisme de ces années-là. Proust, séducteur, lui écrit que, dans ses livres, tous ses " sodomites sont affreux " mais que " toutes ses gomorrhéennes sont charmantes ". Peine perdue : Barney juge qu’Albertine et ses amies ne sont pas charmantes mais invraisemblables et a cette merveilleuse phrase de puritanisme mystique : " N’enfreint pas qui veut ces mystères d’Eleusis. ".

Aveuglement et refoulement d’un côté ; crédulité infantile de l’autre : on a l’impression que Proust est un des rares adultes de son temps. On le prend pour un chroniqueur alors qu’il compose une formidable orchestration des apparences et de leur envers. Là où la plupart de ses contemporains vivent sur une actualité se déroulant sur une ou deux lignes, avec un passé réduit à une monodie, lui perçoit tout sur dix lignes superposées, avec présent-passé polyphonique anticipant sur le futur. " On est rattrapé par la vie ", dit-il.

Il vit, il se voit vivre, il invente sa vie, il transgresse le grand interdit qui veut qu’on perde sa vie sans retour ou qu’on la gagne par un sacrifice consenti au silence. Proust, impeccable et subversif, est bien cette figure inacceptable pour la représentation sociale (et cela, Georges Bataille, seul, l’a compris) : le saint débauché. Il reproche aux " vieilles philosophies " de trop séparer l’art de la science. Il est son propre cobaye : " Ce qui semble extérieur, c’est en nous que nous le découvrons. " Ou encore : " Tout ce qui peut aider à découvrir des lois, à projeter de la lumière sur l’inconnu, à faire connaître plus profondément la vie, est également valable. "

L’introspection est une aventure de chaque instant, vérifiable aussi bien au concert qu’au bordel, dans un timbre vocal que pendant un bombardement, dans l’hémorragie imprévue de la mémoire comme dans le sommeil (le sommeil, grand personnage de la Recherche, puisqu’il s’agit de " l’examiner avec l’intelligence sans se réveiller "). On lui dit qu’il a inventé le " roman d’analyse " grâce à son " microscope " ? Mais non, sa trouvaille est le télescope intérieur, dit-il, il aperçoit des choses petites, certes, mais c’est parce qu’elles sont situées à grande distance dans le temps : " J’ai eu le malheur de commencer un livre par le mot " je " et aussitôt on a cru qu’au lieu de chercher à découvrir des lois générales je m’analysais au sens individuel et détestable du mot. " Rien de plus troublant, pour les fonctionnaires collectivistes, qu’un je atteignant la généralité par sa singularité même. Qu’une vie se transforme en loi n’est pas prévu par la Loi.

Chaque publication d’un volume de lettres de Proust est un événement majeur, et on peut s’étonner que certains, animés d’un sentiment de supériorité incompréhensible, n’y voient que routine sans révélations. Voici l’exemple du contraire. Painter, pourtant très complet, n’utilise pas toutes les lettres de l’année 1921 (le tome XX de l’édition de Philip Kolb). Cette année-là, un nouveau correspondant apparaît à l’horizon de Proust. Il s’agit de François Mauriac. Proust, lui parlant d’un de ses livres, Préséances, lui écrit : " J’ai reconnu cette manière particulière, énergique et charmante, que vous avez de dire les mots. "

Mauriac va témoigner à Proust une admiration constante, alors qu’il est saisissant de constater à quel point le nom de Proust, après la mort de Rivière, est " oublié " par les écrivains et les intellectuels des années 30 ou 50. Pas un mot chez Drieu ; rien chez Paulhan, Malraux ou Aragon ; rien chez Camus ; rien chez Sartre. Où est donc passé Proust ? L’Histoire, désormais, semble plus importante que lui. Non, décidément, il n’est pas politiquement correct. D’ailleurs, n’est-il pas immoral ? Mauriac, dès 1921 : " Qu’il ne soit plus, à propos de cette oeuvre, question d’immoralité. Proust projette dans nos abîmes une lumière terrible. Son art a l’indifférence du soleil : tout est tiré de l’ombre et même ce qu’avant lui nul n’osait nommer. "

Mystérieux Marcel Proust. Il demande à Mauriac de dire à Francis Jammes de prier pour qu’il ait une mort douce, " bien que je me sente fort le courage d’en avoir une très cruelle ". Et puis, ce : " Peut-être me sera t-il permis de vous voir autrement qu’en esprit et en vérité ". Ici, nous sommes donc renvoyés à Jean IV, 24 (" Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c’est en esprit et en vérité qu’ils doivent adorer "). Message clairement codé, donc, mais aussi définition personnalisée, secrète et inattendue, du Temps enfin retrouvé.

La guerre du goût (Le Monde du 10.07.92)

Derniers mots de Proust

Voici un événement majeur. Un vrai. Avec la publication du vingt et unième tome de la Correspondance de Marcel Proust, s’achève l’immense travail de Philip Kolb, mort, à quatre-vingt-cinq ans, le 7 novembre 1992, alors qu’il corrigeait les épreuves de ce volume. Philippe Sollers a lu ces lettres de l’ultime année d’un écrivain génial de cinquante et un ans.

Le lundi 1 mai 1922, Proust, qui va mourir en novembre, avale par erreur de l’adrénaline à sec : "J’ai eu le tube digestif brûlé comme par du vitriol, j’ai souffert pendant trois heures un véritable martyre." Le martyre, dû à des crises d’asthme de plus en plus violentes et à l’urémie, il l’évoque constamment auprès de ses divers correspondants, comme pour les enfoncer davantage dans leur insensibilité à la souffrance de l’autre. Il sait que le sadisme plus ou moins conscient, et surtout le manque d’imagination, constituent le fond des êtres humains, même des meilleurs. Il prévoit donc très bien le plaisir automatique qu’il va provoquer chez eux, ou du moins la censure de l’information, comme quand Swann annonce sa mort prochaine à la duchesse de Guermantes. Elle se dépêche de ne pas l’entendre. Ce qu’il fallait démontrer.

A Cocteau : "J’ai été mourant toute l’année dernière, bien plus près de la mort que le Pape, et je pense que si j’en ai réchappé, je le dois à l’absence de cardinaux autour de moi." A Gide : "Je suis resté sept mois sans me lever une heure, et n’en disons pas davantage." Au duc de Guiche (là, nous sommes au comble du dandysme) : " L’approche de la mort est possible. C’est embêtant avant que mon livre soit fini. " A Gaston Gallimard : "Je ne sais pas si je vous ai écrit depuis que j’ai recommencé à tomber par terre à chaque pas que je fais et à ne pouvoir prononcer les mots." A Rivière : "Un mélange d’évatmine et de kola me rend pour une heure la possibilité d’écrire (j’entends de tracer les caractères clairement)." A Gillouin : "Je n’ai eu ni sommeil, ni nourriture, ni respiration depuis six jours."

Vers octobre, les mots griffonnés à Céleste Albaret seront encore plus éloquents : "Je viens de tousser plus de trois mille fois, et je n’ai plus ni dos, ni estomac, ni rien. C’est une folie." A ce moment-là, Proust, toujours acharné à corriger et à développer son livre, ne s’alimente presque plus et refuse toute intervention médicale. Qu’il soit clair que le corps n’est rien, que l’esprit commande, et qu’on meurt la plume à la main, soutenu par une certitude et une ironie ravageantes. A Morand : "Céleste m’a apporté un rhume avec rapidité, comme si elle était pressée que je le prenne."

Qui aime Proust ? Tout le monde, et personne. On lui témoigne de l’admiration, de l’estime, du respect, mais cela reste distant, empêché, bizarrement guindé et glacé. Tout se passe comme si les contemporains sentaient qu’il est en train de relativiser leur vie et leur mort, trop vivant, trop mourant (on pense à l’interminable agonie de Voltaire) pour ne pas préparer un très mauvais coup à l’égard du théâtre d’ombres agitées et bavardes où ils se meuvent tous.

Ils font ce qu’ils peuvent, les contemporains. Rivière est soucieux. Il manque d’argent, il va bientôt publier son roman Aimée. Proust : "J’adore Rivière, c’est l’être le plus noble, la plus lucide intelligence que l’on puisse imaginer. Mais très fatigué depuis la guerre (qu’il a faite d’une façon atroce), il m’a, par sa fatigue, sa distraction, l’oubli de recommandations notées sur de petits bouts de papier qu’il perd, causé plus d’ennuis que n’auraient pu le faire cinquante ennemis coalisés."

Gide est cérémonieux, mais mal remis de son erreur initiale, et puis le portrait de Charlus le choque. Mauriac feint d’être effrayé : "On a l’impression que Sodome et Gomorrhe se confondent avec l’univers. Une seule figure de saint aurait suffi à tout rétablir." Eh oui, il n’y a qu’une seule figure de saint dans la Recherche, et c’est Proust lui-même. Comment Mauriac ne le voit-il pas ? Mais c’est qu’il est en train, lui aussi, de publier un roman : le Baiser au lépreux. Proust l’a-t-il lu ? Vous êtes mourant, soit, mais quand même pas au point de ne pas lire mon livre.

Morand, comme toujours, est affectueux et pressé. Cocteau a autre chose à faire. Léon Daudet, lui, pense que Proust est largement un malade imaginaire, son attitude est donc militaire : "Vous êtes unique et il faut vous conserver tel sans merci." Très bien. Mais Proust : "Je ne connais pas une seule ligne de Pierre Benoit. Léon Daudet écrit de temps en temps que je suis le premier écrivain français, ce qui me fait un certain plaisir, et qu’après moi c’est Benoit, ce qui détruit le plaisir." Le comble, c’est quand Gaston Gallimard se plaint de mener une vie "niaise". Il publie la Recherche et il se plaint ? C’est trop fort : "Vous me faites beaucoup de peine en me disant que votre vie est niaise. Elle est superbe. Vous avez attaché votre nom au plus marquant des mouvements littéraires de notre temps... Voyez la vie sous cet angle et vous serez fier et heureux (...). Je connais des gens malheureux parce qu’ils calculent qu’ils ont un an de plus, ou des choses de ce genre. Le bonheur pris comme but se détruit à pleins bords. Il coule à pleins bords chez ceux qui ne cherchent pas la satisfaction et vivent en dehors d’eux pour une idée."

Le mourant travailleur, caustique, sûr de lui, voilà qui n’est pas prévu au programme. Proust aurait donc la conviction d’avoir fait une découverte énorme et que ses livres sont à mettre au-dessus de tout ? C’est probable. Pourtant, il y a une circonstance aggravante. Le génie, passe encore, mais à condition qu’il soit méconnu tant qu’il est en vie. Soyez correct, postulez posthume. Or non seulement Proust se vend (de mieux en mieux), non seulement le Times souligne qu’il va au grand public "malgré" ses qualités rares, mais sa mégalomanie malicieuse ne cesse de croître. Par exemple, Camille Vettard, c’est très bien : il compare Proust à Einstein. La NRF devrait faire de la publicité à Edmond Jaloux qui place la Recherche entre Montaigne et Rousseau. Et puis, d’ailleurs, c’est peut-être encore mieux ?

Proust ? Notre jeune homme ? L’original ? Le maniaque ? Il aurait une grande pensée ? Supérieure à celle de Bergson ? Anticipant même sur Etre et Temps, de Heidegger ? Vous exagérez. "Mon livre est sorti tout entier de l’application d’un sens spécial (du moins je le crois) qu’il est bien difficile de décrire (comme à un aveugle le sens de la vue) à ceux qui ne l’ont jamais exercé." S’agit-il pour autant d’analyses microscopiques, de minuties ? Mais non, c’est un "télescope braqué sur le temps".

Voilà une autre dimension, n’est-ce pas ? Très en longueur, et solide. Les corps ne sont pas dans l’espace mais dans le temps. Qui a osé dire ça jusque-là ? Personne. A Ernst-Robert Curtius : "La mauvaise littérature rapetisse. Mais la vraie fait connaître la part encore inconnue de l’âme. C’est un peu le mot de Pascal que je cite à faux, n’ayant pas de livres ici : " Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. " Il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est au-delà."

Le milieu littéraire, le "sainte-beuvisme" endémique, rapetisse tout. Finalement, il vaut mieux compter sur les gens qui ne lisent pas vraiment, et attendre : "J’ai été surpris de voir combien les Guermantes qui lisent mes livres ne se rendent pas compte combien c’est scandaleux. Les Guermantes femmes, fort vertueuses, font cercle autour de moi." Et encore : "Je suis stupéfait de voir que les gens avalent Sodome et Gomorrhe comme une bondieuserie." Paradoxe : le vice qui dit la vérité du vice est protégé par la vertu. Sinon, c’est la pseudo-compréhension, le soupçon. Les uns, en effet, sont consternés que l’homosexualité ne soit pas décrite de façon positive, sans conséquences, idyllique ; tandis que les autres crient au démoniaque. Les "gens", eux, sentent, et se trompent moins.

Sydney Schiff aime Proust. Ses lettres sont délicates et tendres. C’est probablement pour cette raison qu’il reçoit cet avertissement : "Vous ne lisez pas mon livre, parce que, comme tous les mondains qui ne l’aiment pas, à Paris vous êtes trop nerveux, à Londres vous êtes trop occupé, à la campagne vous avez trop d’invités... Cependant, dès le jour où il a paru, en métro, en voiture, en wagon, les vrais amis du livre le lisaient, ne voyant pas leurs voisins, oubliant les stations. Je néglige l’opinion, purement mondaine, que vous préférez l’homme à son oeuvre. Je réfuterais ce sophisme en deux minutes, mais je suis trop fatigué. Du reste, je ne suis même pas sûr que vous aimiez l’auteur." Implacable Proust. Là-dessus, toujours soucieux de damer le pion à son père, à son frère, à la médecine en général, il donne, lui, l’agonisant, quelques conseils de santé à Schiff. C’est Molière et c’est Plutarque. Irrésistible de comique et de grandeur.

Qu’est-ce qu’un écrivain ? Un insecte venimeux en cours de métamorphose sublime. Le 3 octobre, à Gaston Gallimard : "D’autres que moi, et je m’en réjouis, ont la jouissance de l’univers. Je n’ai plus ni le mouvement, ni la parole, ni la pensée, ni le simple bien-être de ne pas souffrir. Ainsi, expulsé pour ainsi dire de moi-même, je me réfugie dans les tomes que je palpe à défaut de les lire et j’ai à leur égard la précaution de la guêpe fouisseuse (...). Recroquevillé comme elle et privé de tout, je ne m’occupe plus que de leur fournir à travers le monde des esprits l’expansion qui m’est refusée."

Pas folle, la guêpe. Son coeur cesse pourtant de battre le samedi 18 novembre 1922, à six heures du soir.

La guerre du goût (Le Monde du 24.09.93.)

L’oeil de Proust

Pour la première fois, les dessins que l’auteur de la « Recherche » griffonnait en marge de ses manuscrits et de ses lettres ont été rassemblés.

Sollers parlait de son livre chez Ardisson le 20 novembre 1999.

Voici un extrait du texte de Philippe Sollers :

Proust n’est pas doué pour le dessin ni la peinture. Il en souffre. Il n’est pas doué non plus pour la musique. C’est un de ses tourments. Il se verrait bien en sculpteur et en architecte, mais les grandes cathédrales sont déjà construites, le passé est le passé, impossible de faire mieux, il faudrait trouver autre chose. [...]

La grande question de la littérature, on s’en apercevra de plus en plus au fur et à mesure qu’elle aura tendance à disparaître, n’est pas de savoir « de quoi ça parle » ni « ce que ça raconte » mais : qui raconte qui ? Autrement dit : qui détient la maîtrise du récit ? Qui n’est pas raconté par un autre ? Il ne s’agit pas seulement de puissance d’information, sans quoi le journalisme ou la biographie fouillée suffirait à régler le problème (et c’est d’ailleurs ce que nous pensons aujourd’hui : les « révélations » se succèdent, les oeuvres s’éclipsent, le « vécu » direct envahit les publications comme une grande marée grise de souffrance ou de dépression). Il ne s’agit pas non plus d’un conflit ni d’une compétition d’interprétations (dites-moi quelle est votre origine ou votre position sociale, allongez-vous chez nos psys). Non : le qui-raconte-qui de la littérature est bien plus ambitieux, risqué et terrible, c’est bel et bien une lutte intense de pouvoir (et non pas telle ou telle conception du « roman »). Il s’attaque à une époque dans toutes ses dimensions, et au temps lui-même dont cette époque est un angle. Ce n’est pas par hasard si Proust multiplie les références à des dates très éloignées de celle où il écrit (l’aristocratie et son effondrement le servent dans ce cadrage), s’il enchaîne par rapport aux grandes synthèses récentes (Balzac), s’il n’écrit pas non plus des « Mémoires » mais invente une machine à tisser des temps différents en pleine actualité. Or ce temps est le sien, pas celui du chroniqueur ou de l’historien.

De ce point de vue, parfaitement scandaleux et maintenu avec une finesse acharnée, la scène de Montjouvain entre Mlle Vinteuil et son amie ; celle de la danse, seins contre seins, d’Andrée et d’Albertine ; celle, encore, de la danse de fascination réciproque entre Charlus et Jupien dans la cour de l’hôtel de Guermantes (suivie du bruit de leur accouplement porcin), ont autant d’importance que l’affaire Dreyfus ou la première guerre mondiale, pourtant analysées dans leurs ramifications cachées et leurs conséquences. Les acteurs de l’Histoire croient vivre, ils sont vécus. Ils pensent dire, ils sont dits. Ce corps frais, insolent, sportif, désirant, va vieillir et pourrir sur place. Ce duc si sûr de lui, si fier, se résume soudain dans une caricature de vieux lion riche mais en cage : « Il se leva poliment de son siège et je sentis la masse inerte de trente millions que la vieille éducation française faisait mouvoir, soulevait, et qui se tenait debout devant moi. »

L’oeil est là, brillant, plein de vie, de vice, de malice, mais c’est déjà « l’heure du déclin des regards, où le visage, passé tout entier au-dessous de l’horizon, ne reçoit plus de lumière ». Chacun est connu mais est devenu méconnaissable : « Sa nature [Morel] était comme un papier sur lequel on a fait tant de plis dans tous les sens qu’il est impossible de s’y retrouver. »

Ou encore ce Charlus inattendu (mais quel dessin !) : « Le baron était non seulement chrétien, mais pieux à la façon du Moyen Age. Pour lui, comme pour les sculpteurs du XIIIe siècle, l’Eglise chrétienne était, au sens vivant du mot, peuplée d’une foule d’êtres crus parfaitement réels : prophètes, apôtres, anges, saints personnages de toutes sortes entourant le Verbe incarné, sa mère et son époux, le Père éternel, tous les martyrs et docteurs, tels que leur peuple, en plein relief, se presse au porche ou remplit le vaisseau des cathédrales. Entre eux tous, M. de Charlus avait choisi comme patrons intercesseurs les archanges Michel, Gabriel et Raphaël, avec lesquels il avait de fréquents entretiens pour qu’ils communiquassent ses prières au Père éternel, devant le trône de qui ils se tiennent. »

Qui raconte qui ? Celui qui, « comme un plongeur qui sonde », est capable de déchiffrer des signes « en relief », a une chance, dans la solitude et le silence, de s’emparer du vrai récit. La plupart des humains, en effet, « croient que la littérature est un jeu de l’esprit destiné à être éliminé de plus en plus dans l’avenir ». Ils ne se doutent pas qu’elle est au contraire le vrai corps, la vraie vie, ou peut-être le pressentent-ils et préfèrent-ils la mort et l’oubli. Peut-être ? Non, sûrement. Quand Freud, au moment même où Proust va mourir en achevant La Recherche, introduit la pulsion de mort comme « la plus pulsionnelle des pulsions », il rencontre l’incompréhension majeure de sa vie, une résistance bien plus acharnée que celle déclenchée par sa révélation sexuelle. De même, la littérature, au sens de Proust, a peu de chose à voir avec ce que l’on débite esthétiquement ou industriellement sous ce nom. C’est une expérience en profondeur, antisociale, dont tout veut nous détourner, à commencer par nous-mêmes. Qu’est la littérature à côté d’un enfant qui meurt de faim ? Rien, et cela nous sera répété tous les jours. Face aux immenses souffrances d’une planète en folie ? Rien encore. Face aux grands problèmes financiers et diplomatiques de l’heure (comme dirait M. de Norpois) ? Rien, rien, trois fois rien. Ou encore : qu’est-ce que la littérature comparée au cinéma, à la télévision, à Internet, à la presse ? Moins que rien, un rêve narcissique, une buée, une illusion archaïque, à moins de ressembler à un script en vue de l’image (et encore). Regardez ce maniaque enfermé chez lui, essoufflé et vivant la nuit, ne sortant que pour quelques séances perverses, écrivant sans cesse, et gribouillant, de temps en temps, des petits dessins dans la marge. N’est-il pas ringard, tocard, has been, toqué, décalé ? On le lui fait sentir, il n’écoute rien, il s’obstine. Ce David à plume d’encre croit qu’il possède une fronde capable de tuer Goliath. Pauvre type, il va se faire écraser, c’est fini tout ça, on ferme. »

L’oeil de Proust , Les dessins de Marcel Proust (Sotck, 1999).

Voir Les dessins de Marcel Proust dans les lettres à Reynaldo Hahn.

Autres textes de Sollers : Sodome et Gomhore (1984) dans Théorie des exceptions (Folio) - Suspense (sur le film Un amour de Swann, 1984) - Proust va gagner dans La guerre du goût (1994) - Sur Proust, entretien avec Sophie Bertho, dans Eloge de l’infini (2001).

Marcel Proust, portrait-souvenir

Une émission de Roger Stéphane (1962)

avec le concours de Roland Darbois

et les témoignages de :

François Mauriac, Jean Cocteau, Paul Morand, madame Paul Morand, Daniel Halévy, Jacques de Lacretelle, le duc de Gramont, Emmanuel Berl, madame Céleste Albaret.

Textes dits par Jean Negroni

Réalisation : Gérard Herzog

INA. FR3. 1988.

LIRE AUSSI : PAUL MORAND ET MARCEL PROUST

Sur internet

Sollers parle de Proust au Collège de France, janvier 2007 (notes d’étudiant)

Proust vivant - Mauriac et Morand parlent de Proust

Proust vivant - Mauriac et Morand parlent de Proust

L’éternel Sainte Beuve

- Sainte-Beuve

Devant la réédition apologétique d’oeuvres choisies de Sainte-Beuve, la première réaction d’un contemporain peut être la malignité : après tout, Proust, en traitant ce saint patron de la critique littéraire de " vieille bête " et de " vieille canaille ", en allant jusqu’à lui consacrer tout un livre, a pu se tromper et exagérer. Peut-être était-il pressé de s’affirmer de façon provocante, ou plutôt (c’est le sujet du Contre Sainte-Beuve) voulait-il convaincre sa mère qui devait admirer cette grande et sage figure de la culture modérée. Mme Proust soupçonne-t-elle que son petit Marcel, son " loup ", comme elle l’appelle, son " crétinos ", son " petit crétin ", risque d’être, en retrait, un génie novateur et sulfureux de la même envergure que Balzac (qui lui fait froncer le sourcil), que Stendhal (qui a eu tort de dire des choses cruelles sur sa propre famille), ou que Baudelaire (qu’elle n’aime qu’à demi) ?

Oui, c’est cela : Sainte-Beuve, pour Proust, est la figure paternelle, respectée et haïe, qui influence sa mère ; l’oracle des journaux (le Constitutionnel hier, le Figaro aujourd’hui) ; l’égal de Taine et de Renan dans la religion laïque de l’époque. En somme, nous surprenons Proust en flagrant délit oedipien. C’est ce que suggère d’ailleurs le scrupuleux préfacier de ces quatre volumes ; Proust, " écrivain merveilleux ", a perdu une belle occasion de se taire. Le même nous précise aussitôt, comme pour nous désarmer, que Sainte-Beuve, le mal-aimé, était " hypospade ", c’est-à-dire " doté d’un pénis défectueux ". Volupté, le roman du grand critique, " contient un passage où trois lignes de suspension imprimées voilent la précision anatomique ". Loin de nous l’idée absurde que la plupart des critiques littéraires sont des romanciers médiocres à tendance " hypospade ". La question n’en est pas moins émouvante et méritait d’être posée.

Eh bien, ce n’est pas si mal, Sainte-Beuve ; c’est même souvent remarquable. A un moment où presque personne ne sait presque plus rien sur rien et où l’enseignement des Lettres atteint des abîmes d’oubli, on s’en voudrait de ne pas en conseiller la lecture. Voilà un bon professeur, souvent banal, mais jamais ennuyeux ; il écrit clair, classe juste, compose, informe et ne manque pas de courage (par exemple, dans cet article de 1833 sur Casanova qui choque le fondateur de la Congrégation des Frères de Saint-Vincent-de-Paul). Sa manie, cependant, partout présente, est de faire la morale aux grands écrivains. En quoi il est on ne peut plus actuel : expansion de la critique journalistique paternaliste. Montaigne a un sens prodigieux de " la métaphore toujours renaissante " ? Oui, mais il manque de coeur.

Rabelais est un " railleur incomparable " ? Sans doute, mais on se gardera de le lire à haute voix devant les femmes, car ce serait les obliger à traverser " une vaste place pleine de boue et d’ordures ". Villon a de bonnes et agréables qualités ? Certes, mais il reste le plus souvent polisson, embarrassé, obscur, capable tout au plus de quelques perles dans un fumier : " Ses espiègleries ne peuvent nous donner que du dégoût. " Cette moralisation sociale de la littérature, qui est, de tout temps, la plaie de la critique (de droite comme de gauche), éclate surtout à propos de Balzac et, comme par hasard, au sujet des femmes. L’auteur de la Physiologie du mariage est " graveleux et sans morale scrupuleuse ". Il est " fantasque, orgiaque, asiatique ", trop physique, trop anatomiste. Sa puissance est peut-être une fausse puissance, un exhibitionnisme de mauvais aloi.

Comment Balzac a-t-il pu écrire qu’un artiste " vivait en concubinage avec la Muse " ? Sainte-Beuve, l’amant idéalisant d’Adèle Hugo, le reprend aussitôt : une Muse est d’abord " chaste et sévère ". Il n’est pas sans talent dans la peinture des caractères, ce Balzac, mais, chez lui, " la sève de l’impur déborde ". C’est un " pêle-mêle " " effrayant ". George Sand écrit mieux. Quant à Mérimée, il a plus de " tact ".

Même procès à Chateaubriand, trop désinvolte avec les femmes qu’il a aimées : " Il n’était pas de ceux qui portent dans l’amour et dans la passion la simplicité, la bonté et la franchise d’une saine et puissante nature. " Flaubert ? " Il a du style, il en a même un peu trop. " Ce " trop " est le terme essentiel de la critique beuvienne. La morale littéraire se méfie des débordements qui entraîneraient des détails " scabreux ". Madame Bovary est plutôt une réussite, mais " le bien en est trop absent " (Sainte-Beuve connaît, en province, une jeune femme mariée sans être mère qui a adopté des enfants).

Qu’est-ce qu’un véritable écrivain ? Quelqu’un comme Hugo ou Renan : " Pur, grave, honorable, désintéressé, mesuré, élégant, respectueux toujours. " Ce n’est, hélas ! pas le cas de Stendhal, trop ironique : " Son ironie très marquée constituait un travers qui barrait bien des bonnes qualités et qui brisait même le talent. " De plus, Stendhal n’est pas un romancier " large et fécond ", son intelligence le gêne, ses personnages sont des " automates ". S’il parle d’amour, il en fait encore trop.

C’est l’occasion, pour Sainte-Beuve, impatienté par l’amour-passion stendhalien, de faire l’éloge d’un " amour où il reste un peu de sens commun, où la société n’est pas oubliée entièrement, où le devoir n’est pas sacrifié à l’aveugle et ignoré ". Le but de la littérature est social, et la société est un devoir. Sainte-Beuve croit à l’achèvement de l’Histoire : il y a eu Bossuet, Molière, La Fontaine, Sévigné, Saint-Simon, Diderot (et il en parle plutôt bien), mais maintenant c’est fini, tout le monde se calme. L’idéal, c’était les salons du dix-huitième siècle : là, Sainte-Beuve s’échauffe, se déploie, il " devient " Mme du Deffand, Mme du Châtelet, Mme d’Epinay, Mme Geoffrin, M de Lespinasse amoureuse du médiocre M. de Guibert.

Sainte-Beuve, héros du salon Verdurin ? C’est le diagnostic de Proust, au fond, qui voit dans cette attitude " la vie spirituelle prise à l’envers, par ce qui ne donne aucune idée d’elle ". A la fin de l’Histoire, les élus éclairés savent tout, rien ne peut les surprendre, rien ne peut plus se passer d’important qui renouvellerait la connaissance de la comédie humaine. On sera entre soi, " en petit comité ", on surveillera les finances et les vies privées, on fera en sorte que les éléments " trop physiques " soient maintenus au-dehors. Comment un individu seul, ne puisant qu’en lui-même, pourrait-il inventer quoi que ce soit et venir déranger le Cercle ?

Sainte-Beuve, nous dit Proust, a parlé favorablement de quantité d’imbéciles. Qu’importe, c’était la convivialité nécessaire (et tous ces feuilletons à propos de noms inconnus ne figurent pas dans les oeuvres choisies). Et voilà comment on refuse un article à un " gentil garçon, qui gagne à être connu, fait bonne impression ". Il ne s’agissait, en effet, que de Baudelaire.

[Sainte-Beuve, La vie des Lettres, Hermann, coll. Savoir ; anthologie établie et présentée par Pierre Berès.]

La guerre du goût (paru dans Le Monde du 22.05.92. sous le titre L’éternel critique)

Julia Kristeva : « Le Temps sensible »

Julia Kristeva, à l’occasion de son essai sur Proust, « Le Temps sensible » a accordé à « l’Humanité » un long entretien dont nous publions quelques extraits.

On ne parle pas beaucoup de Proust aujourd’hui. Est-ce un auteur difficile ?

- Julia Kristeva

Julia Kristeva : Proust est lu, et avec passion, par des lecteurs du monde entier, et notamment des jeunes, qui découvrent dans ses textes un écho intense à leurs problèmes les plus actuels : la sensualité, le chagrin, l’intimité comme expérience privilégiée, l’homosexualité féminine et masculine, le catholicisme, le judaïsme, l’antisémitisme, l’intégration, notre dispersion dans des temps hétéroclites, etc. Je l’ai constaté personnellement, car « Le Temps sensible » est le résultat de plusieurs années de cours dans les universités de Paris, New York, Toronto, Kent, etc., et pourtant Proust dérange.

Il dérange les « intellectuels engagés », parce qu’il se moque de ceux qui veulent « en être ». Il dérange les formalistes : trop de personnages, d’idées, de débats métaphysiques et érotiques. Il dérange les conformistes : « il voit le mal partout, ce Proust », m’a dit un monsieur après une conférence de présentation de mon livre. Heureusement ! Et avec quel sarcasme, mais aussi quelle grâce !

Enfin, il dérange les sectes. Or, la vie médiatique aujourd’hui en France, peut-être plus qu’ailleurs, est un kaléidoscope de sectes. Dans l’absence de projet politique, idéologique et esthétique ; dans un climat où l’on se plaît à dénigrer la philosophie critique de ces dernières années, nous assistons à la mort de la critique littéraire. Pouvez-vous me citer un nom de critique littéraire ? A la place, quel déchaînement de complaisances, de renvois d’ascenseurs, de services rendus narcissiques et définitivement sexuels. On met en épingle les confidences des copains et des copines pour compenser la faiblesse de leur oeuvre qu’on veut favoriser. On exalte les prouesses minimalistes de ces dames, aussi fières de leurs amours, pas si secrets que cela, qu’indifférentes aux idées et au monde. Chaque officine a ses fidèles qui gravitent autour d’une (ou d’un) Verdurin, gouvernante ou gouverneur des arts, des lettres et des sexes, à défaut de pouvoir interpréter ou stimuler les styles et les idées. Le clanisme est la maladie infantile des lettres françaises, et si à certaines époques ce cloisonnement a pu créer et protéger des expériences stylistiques passionnantes, aujourd’hui il entrave le développement du roman. Alors, comment voulez-vous que ce milieu s’intéresse à Proust qui met tout son talent à s’y intégrer, certes, mais pour mieux s’en moquer ?

Et puis, il y a la psychanalyse. Elle n’est pas mon seul moyen d’accès à l’immense cathédrale proustienne, mais elle oriente ma lecture, et je suis de surcroît étiquetée « psychanalyste ». Or, les clans de l’establishment littéraire ont horreur de cette culture-révolte qu’inspire l’expérience psychanalytique. Ils veulent s’amuser et se gratifier entre eux, et cela les ennuie de savoir.

Naturellement, ils préfèrent vendre du « mystère », du « charme », du « goût », de la « tradition », que sais-je ? mais surtout ne pas réveiller le client. Le marché de la littérature et sa gestion par les salles de rédaction sont devenus un des verrous essentiels de l’ordre normalisateur et pervertible que nous vivons aujourd’hui. Evidemment, Proust est aux antipodes.

Votre livre s’ouvre sur des épisodes, des personnages familiers, même aux non-lecteurs de Proust.

J.K. : J’ai voulu une entrée très concrète dans l’oeuvre de Proust avec l’épisode de la célèbre « petite madeleine », et je me suis ensuite attachée aux personnages, à leur complexité psychologique et à leur rôle social. On les voit dans leur rapport à la nation, aux problèmes sexuels, à la religion, à l’affaire Dreyfus, bref, situés dans la trame proustienne, et la société de son époque. Ce livre s’adresse à des personnes qui n’ont pas lu Proust ou qui l’ont lu il y a longtemps, ou qui l’ont mal lu, qui l’ont oublié et qui, en lisant cette première partie, pourraient entrer en contact avec la magie proustienne.

Il semble qu’aujourd’hui l’image séduise plus que le livre...

J.K. : Je constate que le goût de la lecture se perd et beaucoup de personnes aujourd’hui n’ont pas le temps de cet isolement, de cette concentration qui préserve un espace à soi dans lequel se déploie l’acte de la lecture.

J’ai des patients qui, depuis quelques années, viennent se plaindre de leur incapacité à lire. Ceci est dû sans doute à l’activité sociale professionnelle exténuante dans laquelle ils sont pris, à la difficulté de vivre, au chômage, aux problèmes personnels. Mais le symptôme me paraît plus profond. Nous assistons à une destruction de l’espace psychique qui caractérise notre civilisation, et dans lequel, comme dans une chambre noire, s’engrammaient les impressions reçues depuis le papier imprimé, connectées avec des souvenirs et des sensations, et qui faisaient sens.

Il est donc nécessaire de prendre presque le lecteur par la main et de le faire entrer dans ce que Proust a de plus immédiat, de plus sensible, et peut-être de plus proche de nous.

Le personnage est aussi un signe de reconnaissance, un porteur de la connivence du clan des « proustiens ».

La construction du personnage est aussi le fondement, peut-être un peu sous-estimé par la critique moderne, de l’acte romanesque. N’est-ce pas littéralement merveilleux de constituer des êtres vivants à partir de mots, métaphore, métonymie, syntaxe, méditations et rêveries ? Le but de Proust était ce qu’il appelait le « temps incorporé » et la transsubstantiation. Ce sont des termes qui viennent de la théologie catholique, mais qui signifient précisément, pour le roman, cette capacité à faire vivre, à partir de quelque chose d’abstrait qui est le langage, des réalités psychologiques ou sociales.

Par-delà le roman réaliste du XIXe siècle, cette « littérature de notation », comme il la qualifie, Proust veut reprendre la tradition des Caractères, ce legs de La Bruyère, de Mme de Sévigné ou de Saint-Simon, et le conduire jusqu’aux temps modernes. Ses personnages sont à la fois compacts et inconsistants, des statues et des réverbérations, car le narrateur est à la fois dedans et dehors, il « en est » et il s’en moque. Des caractères dans un tourbillon d’hilarité, d’horreur et de grâce.

Vous réhabilitez des personnages tenus pour peu sympathiques, voire détestables, comme Bloch...

J.K. : Cet aspect de mon livre me tient particulièrement à coeur et relève d’une lecture très personnelle des caractères. J’ai voulu faire apparaître non seulement la construction des personnages par Proust à travers les brouillons, mais aussi mon attitude qui va de l’amour à l’ironie.

Ce livre est non seulement un livre savant, un livre d’idées, un livre de discussion avec Proust et sur la théorie littéraire, mais aussi un livre personnel. Il s’inscrit aujourd’hui, dans la société française de 1994. Prenons Bloch. D’une part, il est en effet un être vulgaire, avec les ridicules du juif intégré selon Proust, qui ne voit pas ses gaffes ou qui se rend difficilement compte du mépris dont il est l’objet, mais qui avec tout cela, et malgré tout cela, réussit.

Pourtant et d’autre part, je soutiens que Bloch a aussi la sympathie de Proust. Il part avec un handicap social énorme, issu d’une famille juive plutôt pauvre, et essaie de le combler par une adhésion farouche à ce qu’il croit être la recherche esthétique de l’époque, le langage homérique, les Parnassiens. Il les singe de manière tout à fait ridicule, mais cela peut être aussi l’indice de sa conscience que s’offrent, à un étranger, peu de chemins vers l’insertion dans la culture française, dans laquelle on ne laisse pas de place aux nouveaux venus. Il a trouvé le seul « créneau » possible, la modernité. L’aspect passager de la mode rassure les détenteurs de la légitimité littéraire ou intellectuelle. Ils peuvent se permettre une certaine indifférence ou indulgence. Si le succès du modernisme va au-delà de l’éphémère et du superficiel, une surveillance et une police littéraire vont se mettre en place.

Cette sympathie de Proust pour Bloch apparaît notamment dans une scène, lorsque dans un salon on lui fait comprendre qu’à cause de l’affaire Dreyfus il est indésirable. Ces nobles, dit l’auteur bouleversé, s’adressent à lui « comme s’il était le fils d’un forçat ». D’autre part, dans les brouillons, les traits qui vont être attribués à Bloch sont d’abord ceux de Swann, le personnage adoré, l’esthète raffiné, l’homme sublime, l’alter ego du narrateur. Les aspects négatifs de Bloch ont donc été initialement ceux d’un personnage positif, et de cette origine en acquièrent une certaine ambiguïté. Tous les personnages ont ainsi un aspect polyphonique, et tout particulièrement Bloch.

Nous sommes, avec Proust, dans le domaine d’une psychologie assez « classique ». Quelle lecture la psychanalyse permet-elle ?

J.K. : Proust excelle dans cette exploration de la vie psychique et ses interprétations de certains rêves que je reprends me semblent aller souvent plus loin que la psychanalyse. Pourtant, pour lui, la psychologie, contrairement aux apparences, n’est pas le centre de son investigation romanesque. Il était très fâché quand on lui disait qu’il faisait de la psychologie, il disait que son travail n’était pas microscopique mais télescopique : pour lui, la psychologie est un moyen, évidemment, de radiographier l’être humain, de traverser les apparences, les rôles, les masques ; il compare le romancier au radiologue et au géomètre. Car son projet est d’accéder à l’essentiel, qui relève philosophiquement de la notion d’Etre. L’expérience romanesque seule, d’après nous, dévoile la vérité du sens et du sensible, en découvrant sous l’Absolu le jeu des intrigues, l’ambiguïté des caractères et l’immersion des signes dans les sensations. Telle est la dynamique de la transsubstantiation selon Proust, et il la fonde sur un art fabuleux de la métaphore et de la syntaxe.

La métaphore est la figure la plus célèbre du style proustien...

J.K. : A la métaphore classique, définie traditionnellement par le télescopage de deux termes divergents, « la terre est bleue comme une orange », « l’homme est un roseau », Proust a adjoint un substrat qui est la sensation. C’est pour lui l’« impression » ultime à atteindre, d’abord dans l’introspection, en se penchant sur la mémoire, en rassemblant deux instants séparés dans le temps et l’espace, et en les réunissant dans les « anneaux » de sa syntaxe hyperbolique. Les mots proustiens avancent par deux (la madeleine de Maman / la madeleine de Tante Léonie ; les dalles de Saint-Marc / les dalles de la cour des Guermantes), et chacun d’eux comporte au moins trois strates : son/sens/sensation. On obtient ainsi ce style qu’il appelle « vision » et où l’abstraction verbale rejoint la chair, l’incarnation, l’expérience sensorielle et passionnelle.

Mon ambition est d’amener le lecteur à la même alchimie. L’univers de la lecture, en particulier de Proust, peut nous conduire à faire ressusciter cette expérience sensorielle, les odeurs des aubépines, le goût de la madeleine, le bruit des dalles de Saint-Marc ou des cuillers de chez les Guermantes, tous ces petits détails de la vie quotidienne qui font la richesse de la vie psychique, de la vie tout simplement.

On connaît aussi la « phrase de Proust »...

J.K. : L’autre procédé, que mon attention au langage informée par la psychanalyse, mais aussi par la linguistique, m’a fait déplier, c’est en effet la subtilité de la syntaxe. Tout le monde relève la virtuosité de la phrase proustienne, mais peu ont voulu vraiment l’étudier de près. De fait, la phrase proustienne est tellement riche que même les différentes théories syntaxiques actuelles, pourtant fort complexes, n’arrivent pas à en rendre compte. J’ai été obligée de faire des entorses aux théories classiques, y compris les plus contemporaines, pour décrire ces emboîtements infinis qui permettent à la phrase proustienne de sortir de la linéarité du temps qui passe, de créer ce tissage temporel si particulier, qui fait penser à la temporellité de Heidegger, mais s’en différencie profondément en dépassant le souci dans la joie.

La complexité est telle que parfois, ces phrases sont construites par l’éditeur du texte...

J.K. : Les premiers éditeurs ont eu beaucoup de mal, notamment pour les derniers textes, et ont retenu une variante possible qui leur paraissait la plus cohérente. Mais si on se reporte aux manuscrits, c’est beaucoup plus compliqué. On y voit par exemple comment Proust mourant a gardé une sorte de vigilance jusqu’à la dernière phrase, en reprenant les thèmes centraux, en résorbant d’autres plus pathétiques qui l’angoissaient initialement, pour arriver à condenser ce qui est l’essentiel, c’est-à-dire l’entrée du temps à l’intérieur de l’être humain. Avoir conduit ce train de pensées extrêmement complexes dans une seule phrase et avec une main tremblante dans l’agonie, c’est magistral, rare, c’est unique. Pouvoir se priver de cette faiblesse qu’est l’apitoiement sur sa propre mort, c’est le fait d’un génie.

A la fin de votre travail sur Proust, ne fixez-vous pas un programme au roman français, et à la romancière que vous êtes.

J.K. : Je compare l’époque que nous vivons à la fin de l’Empire romain, sans la promesse d’une nouvelle religion. C’est au roman de proposer un imaginaire correspondant à cette actualité et sans la complaisance de la culture-spectacle. Alors, la question se pose : comment écrire ce récit critique, incarné, sensible, qui pourrait être transmissible à un grand public, ce qui est, si on considère son histoire, la vocation du roman ?

Sans pour autant avoir de programme, je pense que le témoignage de Proust (qui s’oppose à Mallarmé mais n’oublie pas l’ambition musicale des avant-gardes, par exemple), va dans le sens d’une reprise, d’une synthèse entre ce qui relève de la recherche formelle et les préoccupations sociales ou métaphysiques. Cette cathédrale proustienne reste plus actuelle que jamais.

Malgré les apparences d’intégration, mon expérience de l’actualité est une expérience de douleur. Je me sens une étrangère en France et je suis très sensible au mal, ici comme ailleurs ; en moi et chez les autres. C’est ce que reflète mon dernier roman, « le Vieil Homme et les Loups ». J’envisage de poursuivre cette écriture en accentuant l’aspect « roman policier » de mon livre. Le roman policier a l’avantage d’affronter directement la violence, la douleur et le mal et d’être une forme souple, qui touche le plus grand nombre, tout en réservant un univers d’insolite pour le langage comme pour la réflexion. Ce sera un policier métaphysique...

Propos recueillis par Alain Nicolas.

Voir également :

Le temps et l’expérience littéraire : Proust

LE TEMPS, LA FEMME, LA JALOUSIE, SELON ALBERTINE.

Kristeva invitée de Marc-Alain Ouaknin (Talmudiques)

Dans la collection L’infini

Stéphane Zagdanski

Résumé

« Quelle étrange abomination Proust a-t-il pu commettre pour s’attirer la rage et le mépris de ses contemporains ?

Montesquiou : "Mélange de litanies et de foutre" ; Gide : "Offense à la vérité" ; Cocteau : "Il n’a aucun coeur" ; Lucien Daudet : "C’est un insecte atroce" ; René Boylesve : "Une chair de gibier faisandée" ; marquis de Lasteyrie : "Quel genre épouvantable !" ; André Germain : "Vieille demoiselle" ; Lucien Corpechot : "Il était complimenteur, obséquieux, flatteur, hystérique" ; Alphonse Daudet : "Marcel Proust, c’est le diable !" ; Jeanne Pouquet : "Ce détraqué de Proust" ; Barrès : "Sa tête de rahat-lokoum" ; Claudel : "Vieille Juive fardée"...

C’est simple, Proust a perpétré le plus fabuleux des crimes, et ce crime porte un nom : il s’appelle Albertine.

Albertine, ou l’écriture faite femme. Albertine, ou la femme faite lesbienne. Albertine, ou la ronde des femmes enfin radicalement pénétrée, au fil du temps et de mère en fille, par la grâce de ce qu’il faut bien nommer, eh oui, l’hétérosexualité dans l’âme du très glorieux Marcel Proust. »

Stéphane Zagdanski.

Les deux premières parties de l’essai paru en 1994.

Voir également les extraits du film de de Jean-Hugues Larché et Stéphane Zagdanski : Résurrection de Proust

1. Le crime de Proust (2’ 16)

2. Question de style (2’ 50)

3. L’hyperlucidité (1’ 44)

4. Norme de Sodome (9’ 23)

5. Résurrection (2’ 06)

Et aussi : Trois conférences sur Proust (Faites au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris, les 15 octobre 2016, 19 novembre 2016, 17 décembre 2016).

Stéphane Zagdanski invité de Marc-Alain Ouaknin à l"mission Talmudiques.

Thomas A. Ravier

Résumé

« Pourquoi Proust ayant livré et remporté une guerre française impitoyable contre sa mère doit-il être plus que jamais imposé comme l’auteur désespéré d’une oeuvre qui célèbre un culte maternel inguérissable ? »

Thomas A. Ravier

Marc Pautrel parle du livre pdf

[1] 1964. Premier texte de Sollers sur Proust dans le numéro 19 de la revue Tel Quel . On y trouve, à travers sa critique du livre de Deleuze, bien des indications sur ses préoccupations de romancier et dès la première Note : P.U.F. On doit à Gilles Deleuze un livre sur Nietzsche : Nietzsche et la Philosophie (P.U.F.). Il faut souligner un parallèle avec Le Coup de dés de Mallarmé, et une analyse magistrale de « l’éternel retour » comme de tout ce qui touche à l’anti-dialectisme de Nietzsche.

[2] Note : Deleuze rappelle ici le cas de l’hystérie, dans un passage qui n’est pas sans évoquer Ferenczi. De manière particulièrement éclairante, il montre comment les séries des signes amoureux, interférant dans le temps, dévoilent, chez Proust, l’hermaphroditisme initial.

[3] Note : En ce sens, Proust représente une fin géniale - et Mallarmé, ou Joyce, un commencement. Joyce disait de Proust : « son lecteur finit la phrase avant lui ». Il faudrait revenir sur sa théorie de l’épiphanie dont l’importance linguistique est très grande. Autre signe étrange : le grand roman discursif de Musil se rompt et, en se brisant, se trouve. Mais c’est peut-être que Musil découvre dans son écriture un rapport plus violent avec la pensée que celui de Proust : l’inceste, la déraison, la mystique.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Tous ces textes comportent un grand nombre de louchonneries. Proust aurait voulu etre boulanger ou professeur de 3e . Aujourd’hui, on parle encore moins de Claudel , ecrivain que Proust admirait.

Séminaire doctoral de Julia Kristeva

à partir du 31 janvier 2013, le Jeudi de 10h30 à 12h30

Université Paris Diderot-Paris 7, Bâtiment « Les Grands Moulins »

La littérature comme expérience est-elle encore possible aujourd’hui ? Le cours se propose d’interroger la sublimation à l’œuvre dans les textes littéraires, à la lumière de la linguistique, de la sémiologie et de la théorie freudienne. L’ œuvre de Proust sera la base et l’horizon de cette investigation.

Pourquoi Proust ? Son temps sensible interroge le nôtre.

Plus d’infos ici

Les stratégies littéraires de Marcel Proust : dépassées ?

Marcel Proust obtient le prix Goncourt en 1919 pour son livre A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Jean-Noël Jeannenay invite Pierre Assouline qui vient de publier un Autodictionnaire Proust pour décrypter « les efforts ardents et multiformes [de Proust] pour assurer à son ?uvre une diffusion digne de son génie ».

Avec de nombreux témoignages (notamment celui de Paul Morand et sur les rapports Proust-Gallimard).

franceculture.fr.

Paroles des jours nous informe de la sortie de "Résurrection de Proust", par Stéphane Zagdanski, Un film de Jean-Hugues Larché :

extraits du DVD

1. Le crime de Proust (2’ 16)

_ 2. Question de style (2’ 50)

_ 3. L’hyperlucidité (1’ 44)

_ 4. Norme de Sodome (9’ 23)

_ 5. Résurrection (2’ 06)

Site de Jean-Hugues Larché