A quarante ans de distance deux entretiens essentiels avec Marcelin Pleynet

1978 : Grand entretien avec Serge Fauchereau

Un entretien diffusé du 3 au 7 avril 1978 dans l’émission des « Nuits magnétiques » sur France Culture. Marcelin Pleynet aborde la question de la biographie telle qu’elle s’inscrit dans sa pratique de la poésie, notamment dans ses premiers recueils publiés, Provisoires amants des nègres (1962), Paysages en deux suivi de Les lignes de la prose (1963) et Comme (1965), repris plus tard dans Les Trois livres (Seuil, 1984). Un entretien incontournable.

« Vous savez, j’ai toujours été un peu tranchant,

d’où la carrière absolument chaotique qui est la mienne...

C’est-à-dire que j’ai toujours grosso modo dit ce que je pensais. »

Marcelin Pleynet, 13 novembre 2017.

Marcelin Pleynet.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marcelin Pleynet, 1933-2018 un parcours politique

Mettray, septembre 2018.

Didier Morin

Il y a deux ans lorsque je suis venu vous voir pour le dossier que je préparais sur la Beat Génération, pour lequel vous m’avez donné un texte intitulé Paris-New-York, je vous avais dit que je souhaiterais faire un entretien avec vous, revenir sur votre engagement dans la poésie, l’art et la littérature.

Marcelin Pleynet

Je me souviens très bien.

D.M.

Depuis est paru dans un numéro de la revue L’Infini une note biographique plutôt bien faite, et puis récemment un volume dans la collection Les grands entretiens d’Art Press.

M.P.

Absolument.

D.M.

Je dois vous avouer que je n’ai pas lu tous les entretiens que vous avez donnés, et que c’est à partir de vos écrits et de ce que je connais de vous que j’ai travaillé.

M.P.

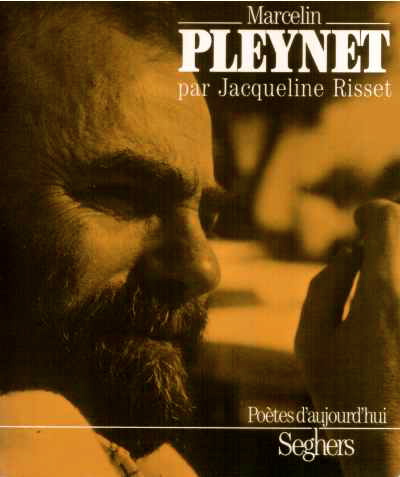

Il y a aussi le livre de Jacqueline Risset, que vous connaissez je suppose ?

D.M.

Oui, le livre paru chez Seghers...

Marcelin Pleynet, Seghers, « Poètes d’aujourd’hui », 1988.

M.P.

Il est très bien fait, il y a des tas de choses là-dedans.

D.M.

Alors dans L’Infini on apprend qu’enfant, vous avez 12 ou 13 ans, et vous avez « sous la main » — c’est votre expression — la bibliothèque de votre beau-père, où vous nous dites au passage qu’il était anarchiste et qu’il vire fasciste...

M.P.

Absolument. Il a été bizarrement gracié à la libération.

D.M.

Et c’est cette bibliothèque qui vous donne vos premières expériences de lecture.

M.P.

Tout à fait.

D.M.

Un peu après 1948, vous découvrez Lautréamont qui va éclairer vos lectures. Vous y consacrerez un essai qui paraîtra une première fois au Seuil, puis chez Gallimard il y a quelques années.

M.P.

Je l’écris en 1966 et il paraît en 1967. Je m’en sers pour mon enseignement aux Etats-Unis où j’ai fait un cours sur Lautréamont. C’était aux États-Unis, à l’université de Northwestern, près de Chicago...

D.M.

En 1948, nous sommes dans le contexte français de l’après-guerre, avec tout ce que cela veut dire. C’est à cette époque que vous découvrez Paris et la peinture italienne que vous voyez au Louvre. Est-ce qu’à cette époque vous vous voyez devenir écrivain ?

M.P.

J’avais déjà écrit des poèmes, que j’écrivais la nuit. Comme j’écrivais la nuit c’était inégalement réparti sur la page. Un jour ma mère, ou mon beau-père en ont tapés certains pour les envoyer à Jean Rostand. Il a répondu que ce n’était pas mal, mais que c’était très insuffisant. Et en effet, c’était même très mauvais.

D.M.

Et puis il y a la rencontre avec Jean Cayrol, qui dirige la revue Écrire, qui vous encourage à rencontrer Philippe Sollers.

M.P.

C’est vrai. C’est lui qui me présente Philippe Sollers pour la première fois. Entre temps, j’ai voyagé avec Cayrol en Hollande, où je l’accompagnais comme secrétaire, j’ai aussi voyagé avec lui en Angleterre et en Écosse, où il faisait des conférences.

D.M.

Il y a une question qui est posée dans un Tel Quel, un des premiers numéros : « Pensez-vous avoir un don d’écrivain ? » Je vous la pose aujourd’hui : « Pensiez-vous à l’époque avoir un don d’écrivain ? » Vous vous souvenez de cette question ?

M.P.

Oui, bien sûr. J’étais persuadé que j’avais un don d’écrivain. C’est-à-dire... Je suis tout sauf modeste, et j’étais, et je reste si l’on veut très prétentieux. J’écrivais beaucoup, j’écrivais sans arrêt. Sur des bouts de papiers, sur des carnets... D’ailleurs, j’ai tenu et je tiens encore mon journal dont un certain nombre d’exemplaires sont déposés à la bibliothèque Jacques Doucet, avec toutes mes archives.

D.M.

Vous entrez à Tel Quel en quelle année ?

M.P.

Je deviens secrétaire de rédaction et directeur gérant de Tel Quel en 1963, mais je figure déjà au sommaire du numéro 0 de la revue.

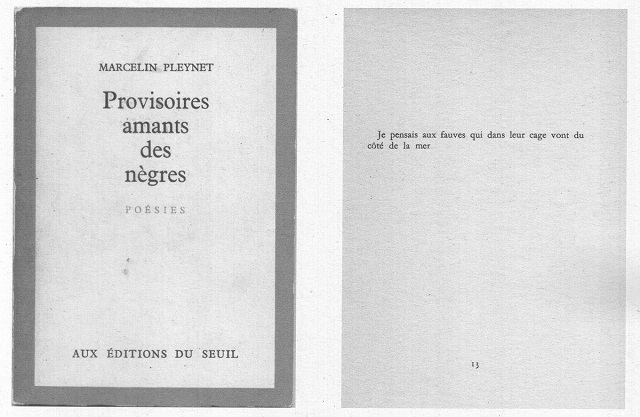

J’avais déjà écrit Provisoires amants des nègres... C’est Cayrol qui montra le manuscrit à Sollers qui le trouva très bien... Le livre est paru, dans la collection Cadre rouge, aux éditions du Seuil.

J’ai eu un vrai problème avec le titre... Comme vous le savez, la plupart des poètes du Seuil étant noirs, le titre fit scandale, Paul Flamand ne voulait pas en entendre parler jusqu’à ce qu’il dise à René Char ce qu’il en pensait, René Char lui répondit : « Mais comment ! C’est un merveilleux titre ! » Alors le livre est paru.

Le livre publié, Flamand m’a fait venir dans son bureau pour me dire : « S’il ne tenait qu’à moi, je n’aurais jamais publié ce livre ».

Provisoires amants des nègres.

ZOOM : cliquer sur l’image.

D.M.

Avec Provisoires amants des nègres, on est dans la poésie, et dans une poésie où on remarque l’influence de Rimbaud.

M.P.

C’est de la poésie, oui. Mes trois premiers volumes sont de la poésie. Après Provisoires amants des nègres, les deux suivants Paysages en deux suivi de Lignes de la prose et Comme, ont été publiés dans la collection Tel Quel. Quant à l’influence de Rimbaud, c’est Sollers qui l’a remarquée. Nulle part ailleurs, dans les comptes rendus, il n’en est question. Il n’y a que Sollers, qui a vu ça à l’époque... Autrement, personne, strictement personne !

D.M.

Le contexte est celui de la guerre d’Algérie... Il est dédié à votre père.

M.P.

La guerre d’Algérie, oui... Sollers a été réformé au moment de la guerre d’Algérie, et je le fus aussi pour malformation cardiaque. Le livre n’est pas dédié à mon beau-père, mais à mon père biologique. C’était un petit message à peine crypté, envoyé à mon beau-père.

D.M.

Il y a une ville, c’est Lyon ?

M.P.

Oui, absolument, j’y suis né.

D.M.

Il y a la nuit également et l’aurore... Quelque chose avec les lumières. Je trouve que la lumière est très présente dans votre œuvre, jusqu’aux écrits sur Venise, et y compris dans votre dernier roman qui vient de paraître, L’expatrié.

M.P.

J’ai depuis toujours eu une particulière sensibilité à la lumière... Si bien que j’ai toujours de vrais problèmes avec le climat parisien où la lumière est le plus souvent grise. J’ai immédiatement été frappé par la qualité très particulière de la lumière la première fois que je suis allé à Venise.

D.M.

Revenons à cette époque où vous écrivez Provisoires amants des nègres. Que connaissez-vous de la poésie et de la littérature à cette époque ?

M.P.

J’en connais déjà beaucoup...

D.M.

Alors on peut donner des noms. On peut dire Céline, on peut dire Genet, on peut dire Joyce, Ponge également, Leiris, Bataille...

M.P.

Absolument.

D.M.

Et vos contemporains, Sollers bien sûr, Roche, Guyotat, Claude Simon...

M.P.

Roche, c’est moi qui le fais entrer à Tel Quel.

D.M.

On parle bien de Denis Roche ?

M.P.

Denis Roche oui. Denis Roche écrivait à l’époque des poèmes, qu’il avait présenté dans un lieu tout à fait impossible qui s’appelait « Le Club des poètes »... Il les avait ensuite envoyés à Cayrol qui m’avait demandé de les lire. Je les ai lus, j’en ai fait un compte-rendu très positif, et Cayrol a décidé de les publier. C’est moi qui ai introduit Denis Roche, aussi bien à Écrite, qu’à Tel Quel.

Quant à Ponge, il avait alors de grosses difficultés pour faire publier son Malherbe, chez Gallimard. C’est grâce à Sollers que Malherbe a finalement été en partie publié dans la revue Tel Quel.

Ponge était très sympathique, au début, on s’est très bien entendu. Nous avions une sorte de reconnaissance mutuelle. Il m’a écrit des tas de lettres tout à fait élogieuses que l’on a publié dans L’Infini... Jusqu’au moment où j’ai écrit dans Art Press un texte sur Braque. Sa réponse à ce texte a été un pamphlet à mon égard (ce pamphlet fut le dernier pamphlet écrit dans l’histoire des lettres françaises). Il avait pour titre : Mais pour qui donc se prennent maintenant ces gens-là ?

C’est au nom de Tel Quel que la réponse fut écrite avec notamment cette phrase : « un vieux gâteux crache dans sa soupe. »

D.M.

Je ne savais pas ça. Et forcément il y avait des écrivains dont l’écriture... vous embarrassait.

M.P.

Oh... la plupart oui... La plupart ... Vous savez, j’ai toujours été un peu tranchant, d’où la carrière absolument chaotique qui est la mienne... C’est-à-dire que j’ai toujours grosso modo dit ce que je pensais. A l’époque, il y a des écrivains que je ne pouvais pas souffrir... Par exemple, j’ai toujours eu de gros problèmes avec Robbe-Grillet.

D.M.

Oui, ça je le sais.

M.P.

J’ai eu de vrais problèmes avec Robbe-Grillet très tôt. Ça a commencé lors d’une réunion, qui se tenait, aux éditions de Minuit, chez Jérôme Lindon... Robbe-Grillet y avait déclaré : « Je ne peux pas souffrir Rimbaud, ce pédéraste prétentieux ». Ça m’avait semblé, et ça me semble encore, stupide et intolérable...

J’ai eu moins de problème avec Claude Simon, que j’ai rencontré plusieurs fois... Il faisait aussi de la peinture, et nous avons eu un échange de correspondance... C’est à peu près tout ; pour ce que l’on disait le Nouveau Roman.

Il y avait à l’époque des gens du Nouveau Roman qui étaient à Tel Quel : il y avait Thibaudeau, et Ricardou. Je ne m’entendais pas très bien avec Ricardou, un peu mieux avec Thibaudeau, encore que ce ne fut pas très facile non plus. Tout ce monde témoignait d’incompréhensibles prétentions...

D.M.

Et Beckett ?

M.P.

Ah ! Beckett, ça a toujours marché ! J’ai d’ailleurs pratiquement toutes ses œuvres... J’ai acheté très tôt les oeuvres numérotées de Beckett que j’ai là dans ma bibliothèque. Ça a très bien marché et tout de suite, dès mes premières lectures. Un de ses romans, Comment c’est, m’avait beaucoup impressionné...

D.M.

Je voudrais que l’on parle un instant de Mai 68 avant d’évoquer votre voyage en Chine. Comment vivez-vous Mai 68 ?

M.P.

Assez mal. D’abord parce que je me méfiais énormément de ce qui se passait dans la rue.

Lorsque je reviens des États-Unis, j’assiste (Sollers est alors très engagé vis-à-vis de la Chine) à un comité de la revue qui se tient chez un membre de la revue Jean-Louis Baudry. Il y avait là Sollers, Barthes, Baudry, Thibaudeau, moi et un ou deux autres dont j’ai oublié les noms. Il est question de politique, et il y a une grande discussion, parce que Sollers était très engagé avec des amis sur des positions pro-chinoises, notamment vis à-vis de Mao, et plaidait pour son engagement ...

Je dis alors que politiquement cette position me semblait une erreur, que si on voulait vraiment être efficace il fallait prendre position vis-à-vis du parti politique, qui était un des plus importants en France, le Parti Communiste, qui comme vous le savez comptait aux élections plus d’un tiers des voix.

Donc, mes arguments finirent par l’emporter, et tout le monde se rangea à mon avis. On va avoir une série de relatifs rapports avec le PC, notamment en rencontrant les intellectuels du PC... Ce qui va finalement très mal finir...

D.M.

Des démissions aussi.

M.P.

Oui... Ce qui s’est passé alors, c’est qu’un certain nombre de membres de Tel Quel qui, croyant que les positions vis-à-vis du Parti Communiste de la revue étaient très importantes, ont pris leur carte du parti. Thibaudeau entre autres a pris sa carte du parti... je me souviens qu’un jour, passant à la revue, il nous raconte qu’il fait partie d’une cellule communiste. On lui demande laquelle, et il dit : « la cellule Dufumier ». (Rires de M.P. et de D.M.).

À ce moment-là tout le monde rigole, il est furieux... il ne tardera pas à démissionner.

Il y a un autre fait, qui est moins connu, c’est qu’un écrivain de Tel Quel, Pierre Rottenberg qui était juif, souffrait entre autre parce qu’il était marié à une femme dont la famille ne cachait pas son antisémitisme (pendant que je n’étais pas à Paris il avait pris ma charge à Tel Quel, et avait tenu un énorme journal où il notait tout). Ce cahier est aujourd’hui avec l’ensemble de mes archives à la bibliothèque Doucet...

Un jour on m’a appelé parce qu’il s’était jeté dans la Seine. Il était à Sainte-Anne où je suis allé le visiter : il était visiblement en mauvais état... et peu de temps après il a démissionné. C’était une époque très violente, rien de comparable avec ce qu’il en est de la sorte de soupe incolore où nous vivons, aujourd’hui...

D.M.

Puis il y a le voyage en Chine, et bien plus tard le récit que vous en ferez.

VOIR

M.P.

Oui, bien plus tard. Ce journal du voyage en Chine m’a été refusé par les éditions du Seuil, puis par les éditions Grasset, et finalement c’est Paul Otchakovsky-Laurens (POL) qui le publiera... Il était persuadé que me publiant, Sollers allait quitter le Seuil pour entrer chez lui : ce qui était bien sûr une illusion totale. Sollers avait d’autres projets plus importants qui devaient le conduire à publier son roman Femmes (ce livre qu’il faut absolument lire fut un vrai et considérable succès, il est aujourd’hui en livre de poche folio n°1620) aux éditions Gallimard.

D.M.

Pensez-vous que le voyage en Chine et votre connaissance de la pensée chinoise aient apporté quelque chose à votre façon d’entrevoir la poésie et la littérature ?

M.P.

Tout à fait. Il y a un avant et un bien après le voyage en Chine...! Mon passage en Chine vient surtout justifier et modifier ce que je faisais à l’époque... dont je ne savais pas très bien à quoi ça pouvait ressembler.

L’écriture chinoise m’a fait penser que ce que j’écrivais ainsi, c’était une façon de traduire en français les caractères chinois... C’est-à-dire de réunir, en un même lieu d’énonciation des choses extrêmement disparates et qui dès lors s’associent, pour former et suggérer un sens nouveau...

Avant la Chine, je lisais depuis longtemps Marcel Granet, et les poètes Chinois du VIIIe siècle, Li Po et Wang Wei, que j’admirais énormément. Je connaissais les traductions que Sollers avait faites des poèmes de Mao Tsé-toung... elles furent très importantes pour moi. La Chine m’a permis de découvrir ce type de rapport à mon écriture. Ça m’a surtout permis de découvrir une sensibilité quasi physique, très différente de ce que l’Europe me proposait. Ce qui m’a le plus frappé en Chine, c’est une sorte de gymnastique, qu’on appelait le taï chi... cette gymnastique est comme une espèce de danse, ou de nage très lente dans l’espace. Ça m’a vraiment frappé. Au moment où l’on nous tenait des discours tout à fait dogmatiques sur le Marxisme-Léninisme, il y avait dans l’espace ces chinois qui faisaient cette danse-là. Il me fallait donc parvenir à trouver comment penser les deux... C’est ce que j’ai essayé de faire avec le Voyage en Chine...

D.M.

Et dans votre écriture ? Peut-on dire qu’il y des « traces » de la Chine dans l’écriture de Stanze même si Stanze bien sûr c’est l’Italie, c’est Raphaël. Je relisais Stanze il y a quelques jours avant de vous voir et j’y voyais quelque chose qui a à voir avec Pound, les idéogrammes...

VOIR

M.P.

Oui, absolument, même si Stanze est écrit en 1973, alors que le voyage en Chine n’a lieu qu’en 1974...

D.M.

Peut-on parler également de collage ?

M.P.

Ce ne sont pas vraiment des collages... À mon avis c’est plus exactement comme l’écriture chinoise, c’est-à-dire plus des idéogrammes, que des collages. Ce sont des modes de rapports entre des choses qui ne sont pas absolument étrangères les unes aux autres, qui, s’influençant les unes les autres, font sens de cette façon. C’est plus comme des idéogrammes que comme des collages.

Il y a des collages aussi bien évidemment, parce que dans un tel projet c’est inévitable. Il y a même des extraits de presse qui sont engagés à jouer le même jeu... idéogrammatique...

D.M.

À l’époque de Stanze vous intéressez-vous à la poésie américaine ?

M.P.

À l’époque oui, je connaissais Pound, bien-entendu. J’ai été un des premiers à écrire sur le Naked Lunch de Burroughs, dans Tel Quel, et à publier une traduction du Projective Verse de Charles Olson. Je lisais aussi, à l’époque un poète américain, Robert Creeley... Et j’étais ami avec un poète américain qui vivait en France, John Ashbery dont une lettre est publiée comme collage dans Stanze.

Ashbery a publié des traductions de moi en anglais. Mais je suis aussi ami avec un autre écrivain américain Harry Matthews qui publiait une revue Locus Solus où il avait édité certains de mes poèmes... Je lisait également Frank O’Hara... que j’ai rencontré lors d’un de ses passages à Paris...

C’est l’époque où je ne suis pas encore à Tel Quel, et où je décidais de faire une revue. J’avais réuni à cet effet des poètes allemands, des poètes italiens dont Sanguineti, et des poètes américains. Il devait y avoir aussi de Kooning, Motherwell et quelques autres peintres américains... la revue devait s’appeler Traverse ou Phantomas... J’avais réunis des fonds parmi mes amis... mais lorsque la revue fut sur le point de paraître j’ai été engagé à Tel Quel. La revue n’a donc pas vue le jour, jusqu’à ce que, en 1965, tous les manuscrits soient publiés dans une revue belge qui m’avait demandé de leur faire un sommaire. C’est ainsi que le manuscrit de Traverse fut en partie publié dans la revue LVII.

C’est l’époque où à mon initiative nous sommes proches du Parti Communiste... Et où j’écris un essai sur Eugène Sue, publié dans La Nouvelle critique... Un essai sur Eugène Sue, qui aura un grand retentissement, puisque François Mitterrand le lisant, et me citant longuement, dans la revue L’Ormeraie, termine son article sur Eugène Sue en écrivant : « finalement je rends les armes à Marcelin Pleynet »... Il était alors Président de la République.

C’est lui qui, sur le conseil de Dominique Bozo, me fait entrer à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

D.M.

Alors les beaux-arts et la poésie ! Pouvons-nous parler du rapport qu’il y a entre la peinture et la poésie. Schwitters utilise l’expression poésure-peintrie.

M.P.

Oui, c’est du Schwitters... Vous savez, si l’on veut comprendre ce qu’il en est du rapport de la poésie avec la peinture, on peut remonter beaucoup plus avant dans l’histoire littéraire, par exemple au 17e siècle, lorsqu’un texte était bien écrit on disait qu’il était bien peint. C’est une très vieille histoire l’ut pictura pœsis...

D.M.

C’était vrai aussi pour la Chine ?

M.P.

Absolument. Tous les poètes chinois sont de bons peintres, et tous les bons peintres chinois sont des poètes.

D.M.

En passant boulevard Raspail, devant la librairie Gallimard, il y a deux ou trois étés, elle était en travaux, et la vitrine de gauche était tout à fait vide, vide avec une seule affiche qui représentait un IKB d’Yves Klein, alors qu’en bas de la vitrine était restée une petite pancarte sur laquelle il y avait le mot poésie. Alors j’ignore si cette pancarte avait été oubliée ou si elle avait été placée là volontairement. Il m’a semblé qu’elle était à sa place, et que ce qu’elle désignait était de cet ordre-là. Pouvez vous me parler de ce qu’a été pour vous cette imbrication art poésie ?

M.P.

Cela a commencé dès que j’ai vu des tableaux. Ça tient aussi au fait que je n’ai jamais considéré la peinture comme quelque chose d’extérieur à moi. Lorsque je me trouve devant un tableau, que ce soit un tableau de n’importe quelle époque, je le considère toujours au présent, il est présent à ma présence devant lui. C’est la même chose qui se passe avec moi pour le langage, c’est toujours au présent que j’écris. L’imbrication poésie peinture s’est faite comme ça, tout simplement parce que c’était vécu au présent, c’était vécu de la même façon que n’importe quelle autre chose, au présent et en conséquence ça devient de la poésie.

Et puisque vous me parlez d’Yves Klein, je dois vous dire que je l’ai rencontré dans une soirée rue de l’Assomption, où il avait sa première galerie... puis lors d’un dîner chez un galeriste américain, Larry Rubin...

D.M.

La poésie chez vous n’a jamais reposé sur un geste de rupture ?

M.P.

En effet. Il n’y a pas de rupture, non seulement il y a une continuité dans la sensibilité, mais la sensibilité elle-même... vous savez que dans notre monde contemporain, la sensibilité fait forcément rupture. C’est une même continuité de sensibilité qui va de la poésie aux tableaux... aux tableaux aussi bien anciens qu’aux tableaux contemporains... si tant est qu’il y ait des tableaux contemporains... de Venise à Pékin...

D.M.

De Venise à Pékin ? Mais vous savez que la poésie peut-être parfois un geste de rupture ?

M.P.

Oui, bien sûr... chez Artaud notamment que j’ai beaucoup lu, et sur lequel j’ai pas mal écrit.

D.M.

Est-ce que la poésie n’est pas ce qui irrite la poésie, ce qui l’excède ?

M.P.

Oui assurément. En poésie on est forcément dans l’excès. L’excès est en rupture... l’excès est en rupture avec la convention.

C’est-à-dire que la poésie est un langage qui, s’il est vraiment vécu, est tout sauf conventionnel. Il est d’ailleurs, en tant que tel, la plupart du temps inaudible.

D.M.

Un contre-langage, une contre-langue ...

M.P.

Absolument, oui.

D.M.

Est-ce que la grande littérature finalement n’est pas poésie ?

M.P.

À mon avis oui. Par exemple tout à l’heure, je vous lisais ce poème de La Fontaine. C’est de la grande littérature, c’est de la grande poésie. C’est même de la très grande poésie.

D.M.

Alors que dire de ceux qui ont brouillé les pistes ? Et là je pense à quelqu’un qui a donné son nom à la revue, c’est Genet. Il y a la poésie et il y a la littérature.

M.P.

Oui.

D.M.

Et alors Shakespeare... que dire de Shakespeare. On ne sait plus très bien si on est dans l’histoire, dans le théâtre, dans la poésie...

M.P.

Absolument. Vous avez raison. J’ai écrit un grand essai sur les Sonnets de Shakespeare, vous le trouverez sous le titre « Shakespeare in progress »... Essai que j’ai repris dans un livre Fragments du chœur en 1984, publié aux éditions Denoël, dans la collection L’Infini.

La grande littérature est forcément poésie. Même si c’est de la prose, ce qu’écrit Sollers c’est aussi et d’abord de la prose poétique. Prenez Paradis, c’est complexe au possible et à la fois très simple, c’est de la pure et grande poésie !

D.M.

Vous diriez que Sollers est un poète ?

M.P.

Au sens le plus fort du terme, oui, absolument : romancier-poète ou poète-romancier... mais en tous cas habité par le feu sacré.

D.M.

Pensez-vous toujours, parce que je l’ai lu dans un de vos entretiens, que l’œuvre des poètes est incomplète. Pensez-vous que l’œuvre de Gherasim Luca soit incomplète ? Et puis en 76 vous écrivez que vous ne croyez pas à la poésie, mais que vous croyez à la littérature.

M.P.

En effet... J’avais été très influencé, lorsque j’étais jeune, par un film qui s’appelait Traité de bave et d’éternité, d’Isidore Isou. Ce film m’avait énormément impressionné. Je l’avais trouvé très beau... On en avait parlé çà et là... Il avait même remporté le prix du film d’avant-garde au festival de Cannes...

C’est tout le problème qui se pose à nous, il y a plusieurs positions possibles. Mais, de toutes les façons, il n’y a pas littérature s’il n’y a pas poésie... La chose est finalement vérifiable dans l’ensemble des livres publiés... Lorsque c’est le cas, le livre fait exception et se remarque à plus ou moins long terme... Voyez par exemple comment fut accueilli le premier roman de Samuel Beckett, les écrits de Jean Genet... Jean Cocteau raconte, à propos de l’un d’eux, qu’embarrassé par le manuscrit d’un livre de Genet qu’il admirait particulièrement, il s’en ouvrit à Valéry, lui demandant que faire. Et il rapporte la réponse de Valéry : « Brûlez-le ! »

D.M.

Et pourquoi le roman ? Pourquoi arrête-t-on d’écrire de la poésie ?

M.P.

Je n’ai jamais cessé d’écrire de la poésie.

D.M.

Oui, alors, pourquoi le roman ? Lamarche-Vadel que L’Infini a publié, a lui aussi commencé poète. Il publiait chez Bourgois. Puis il a écrit sur l’art, des textes, des livres, comme si ce passage par l’écriture sur l’art avait été pour lui une manière d’aiguiser son écriture, et de préciser sa pensée. Vous voyez ce que je veux dire ?

M.P.

Il y a de cela, oui. On peut le dire comme ça. Mais ce qu’il faut, ce qu’il est essentiel à penser, c’est qu’un certain rapport à la poésie est forcément un rapport romanesque. Tous mes poèmes sont des poèmes en prose. Vous prenez notamment un livre comme Comme, vous vous apercevez que tout tourne autour d’une histoire racontée qui est sans cesse dite sans être dite...

Très tôt Cayrol m’avait encouragé (car évidemment les éditeurs sont comme ça, le roman risque de se vendre) à écrire un roman. Si vous regardez au dos de l’édition originale de Provisoires amants des nègres, vous vous apercevez qu’il y est dit que j’ai en préparation un roman Suite.

A l’époque j’écris deux choses : j’écris de la poésie, et j’écris aussi des petites nouvelles. J’avais écrit une nouvelle qui a disparu : Les Dames musiciennes... c’était une nouvelle sur une fresque qui se trouve en Italie, dans le cimetière de Pise... une fresque sur l’éloge de l’amour et la mort. On y voit des dames musiciennes, et elles dansent ....

Et si vous regardez, des années plus tard, un roman comme Prise d’otage, vous y trouverez en grande partie cette nouvelle qui réapparaît. Les personnages de cette nouvelle réapparaissent dans un des chapitres du roman ...

Prise d’otage, c’est le premier roman que j’ai publié, et je l’aime beaucoup. Il a été très défendu chez Denoël, par le directeur. Mais, à sa sortie, le directeur de Denoël, Gérard Bourgadier, ayant démissionné, personne n’a défendu le livre et personne n’en a pratiquement parlé... Pour résultat j’ai une dette considérable avec les éditeurs, ayant eu un à-valoir considérable...

D.M.

Et puis il y a Les voyageurs de l’an 2000. Un curieux roman...

M.P.

Romans au pluriel ! Josyane Savigneau, qui avait écrit quelque chose sur ce livre, ne voyait pas pourquoi cela s’appelait romans. Ce que je voudrais dire à partir de là, c’est que tout est roman... Tout devient roman à partir du moment où on commence à écrire. On écrit un roman, et on le publie... Il n’y a pas d’écrit non publié. Tout ce qui a été écrit est publié... Donc j’avais écrit « Romans », sur la couverture... l’intrigue est partout... bien qu’en fait ce soit un journal. Je considère les chroniques quasi quotidiennes qui sont perçues comme des journaux comme des romans avec mille et mille intrigues... des millions d’intrigues...

D.M.

Les personnages, les vrais personnages, ont un rôle ou ont eu un rôle dans la vie ?

M.P.

Exactement !

D.M.

Il y est question de Mallarmé, de Sollers, des Situationnistes, de Debord, de Godard et de son Histoire du cinéma, que vous n’appréciez guère...

M.P.

Absolument. Dans Prise d’otage, entre autres, il y a de nombreux souvenirs qui sont dès souvenirs très réels.

D.M.

Et puis il y a aussi des écrits sur le cinéma, notamment un texte publié à l’époque dans Cinétique [sic] [1] qui je crois fit débat entre Cinétique et les Cahiers du cinéma. Un texte sur l’idéologie de la technique, la caméra reproduisant la perspective...

M.P.

Sur Eisenstein, j’ai publié un grand entretien dans les Cahiers du cinéma, dans le N°223, et j’ai publié également beaucoup de textes théoriques dans Cinétique, que ce soit sur Eisenstein, Vertov ou Dreyer...

D.M.

Et alors dans Cinétique, cette question de l’idéologie, de la technique. Est-ce qu’aujourd’hui vous vous dites : bon, c’est quelque chose de dépassé...

M.P.

Non, je dirai à peu près la même chose. À savoir que le problème avec la caméra c’est qu’elle n’a qu’un seul œil, et que dans la vie tout le monde a au moins deux yeux. On ne voit pas de la même façon avec un seul œil qu’avec deux yeux. Il y eut à l’époque une polémique, reprise par un Althussérien célèbre, qui avait démoli mon texte en disant que ce n’était pas possible d’écrire des choses aussi paradoxalement fausses... J’ai depuis retrouvé en lisant l’essai de Heidegger Acheminement vers la parole, que dans le non parallélisme entre orient et occident la question de l’établissement de cette dimension binoculaire pouvait sérieusement se poser... mais il se peut que les Althussériens ne soient pas vraiment des lecteurs de Heidegger... ?

D.M.

Pouvons-nous parler de votre avant dernier roman, Le retour . Un écrivain qui s’est fait opéré suite à une maladie. Un fils qui surgit du passé. La rencontre a lieu place Saint-Marc à Venise. La petite amie de ce garçon fait des études d’art. En vous lisant j’ai l’impression que vous réglez vos compte avec les étudiants des Beaux-Arts.

M.P.

Non, pas vraiment. Mais vous savez, l’enseignement à l’École des Beaux-Arts, fut pour moi une vraie expérience ! J’y ai passé de bons moments... Il y eu quelques très belles conférences, où tout Paris était là, notamment pour la conférence de Sollers (Solitude de Cézanne), il y avait un monde fou. Il y a eu entre autres une conférence de Marcel Detienne qui attira beaucoup de monde.

D.M.

Revenons à ce roman, à cette jeune femme qui fait des études d’art. Alors on ne devient pas grand peintre si on ne naît pas grand peintre ?

M.P.

Exactement, on naît ou on ne naît pas ce que l’on doit devenir, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez autrement ça ne sert à rien.

D.M.

Mais peut-être qu’il y a des personnes qui n’égalent pas leur destin ? Ou bien l’inverse. Le talent peut très bien ne pas se révéler. Non ?

M.P.

S’il n’est pas immédiatement révélé, il ne le sera jamais... L’histoire littéraire, comme l’histoire des beaux-arts, fourmillent d’exemples dans ce sens... Certains artistes, certains écrivains disparaissent un certain temps, pour réapparaître un peu plus tard, on dit qu’ils vivent leur purgatoire... Je pense, entre autres à Lautréamont, mais aussi bien à François Villon...

VOIR

D.M.

L’expatrié est votre dernier roman. Je le trouve très réussi. Un homme expatrié de la vraie vie, doublement expatrié puisqu’il a fui son pays. « Le lieu de l’art devient celui du n’importe quoi décoratif », écrivez-vous. Puis cette ponctuation, tous ces points de suspension qui suspendent le récit, avant qu’il ne reparte. J’ai beaucoup aimé. Il y a un modèle pour ce livre, un modèle vivant ?

M.P.

En effet, il y a un modèle, c’est moi. Je ne conçois pas qu’un écrivain, d’une façon ou d’une autre, ne soit pas en partie, voire tout entier corps et âme, dans ses personnages. Vous connaissez la réplique bien connue, trop connue de Flaubert : « Madame Bovary, c’est moi ».

D.M.

Alors tout à l’heure vous me disiez que Mitterrand vous avait fait nommer à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris...

M.P.

Lorsque j’ai appris ma nomination, il y avait un très célèbre historien d’art, André Chastel, qui parlait avec Sollers dans le bureau de L’Infini. Et lorsque j’apprends au téléphone, que je viens d’être nommé professeur d’esthétique aux Beaux-Arts de Paris je pousse un cri... Sollers me demande de quoi il s’agit... Je lui explique que je suis nommé professeur à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, à la chaire d’Esthétique. Chastel me dira alors : « Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous ne parviendrez jamais à faire venir Paris à l’École des Beaux Arts ». Il se trompait, lors de ma leçon inaugurale tout Paris était dans une salle de plus de deux cents personnes, j’ai réussi ce même tour de force à plusieurs reprises ; en invitant des écrivains comme Philippe Sollers ou un essayiste comme Marcel Detienne...

D.M.

Auparavant vous aviez enseigné à Evanston, à la Northwestern University. Votre découverte de l’art américain date de cette époque. Vous en profitez pour allez à New-York le week-end ?

M.P.

Je suis « Visiting professor », et j’étais chargé de faire un cours sur le 17ème siècle, et un cours sur Lautréamont. À l’époque j’ai déjà les épreuves de mon Lautréamont, qui paraît en librairie l’année suivante... Et je fais mon cours sur Lautréamont à partir de ces épreuves.

Je parle aussi de la littérature du 17ème siècle. Je fais un cours sur Le Cid qui m’attire des problèmes. Je disais logiquement que Chimène n’avait pas treize ans... scandale énorme. Les élèves vont se plaindre au directeur de l’Université... mais que faire ? Il est impossible, même en 1966, de faire qu’au XVIIe dans la pièce de Corneille, Chimène n’ait pas 13 ans...

C’est lors de ce premier voyage aux États-Unis que je rencontre quelqu’un avec qui je vais avoir de bons rapports, William Rubin, il est directeur du Musée national d’Art Moderne de New-York... et il va me faire visiter de.nombreuses collections particulières, que je n’aurais certainement pas vues sans lui.

Avec William Rubin, je vais faire un livre d’entretiens qui sera publié en France (lors de l’exposition qui eut lieu au Centre Georges Pompidou) sous le titre Situation de l’art moderne : Paris New-York, aux éditions du. Chêne, en 1978... C’est William Rubin qui demandera à l’éditeur de faire ces entretiens avec moi...

D.M.

J’aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec les artistes américains, mais comme nous évoquions votre enseignement aux États-Unis, vous souvenez-vous avoir enseigné à Luminy, l’École des Beaux-Arts de Marseille ? Un grand campus à l’américaine. Une très belle école qui rivalisait avec les Beaux Arts de Paris.

M.P.

Absolument. Oui. J’étais à l’époque très proche du directeur de l’école, un assez médiocre peintre, François Bret. Il m’hébergeait chez lui, près de l’École, dans sa villa de fonction...

A un moment il a même été question que je devienne directeur de l’École des Beaux-Arts de Luminy. On m’a fait venir à la mairie de Marseille où j’ai eu un entretien... Mais si je devenais directeur de Luminy, j’abandonnais Paris, j’abandonnais L’Infini... Tel Quel ! Et donc j’ai demandé un salaire si élevé que ça n’a pas marché.

À l’époque, dans la cour de Luminy, il y avait une Nana monumentale de Niki de Saint-Phalle...

D.M.

Elle n’y est plus.

M.P.

C’est vrai que vous enseignez là. Elle a dû être en ruine et remplacée... Mais c’était tout à fait spectaculaire ! Elle occupait absolument tout l’espace intérieur de l’école.

D.M.

Non, elle n’y est plus. Vous imaginez, Tel Quel et son école ? Luminy, l’école de Tel Quel ?

M.P.

Je pensais plutôt à une sorte de Bauhaus à la française...

D.M.

Revenons à votre rencontre avec l’art américain. En 71, paraît L’enseignement de la peinture qui aura une influence forte dans le monde de l’art de l’époque.

M.P.

Tout à fait.

D.M.

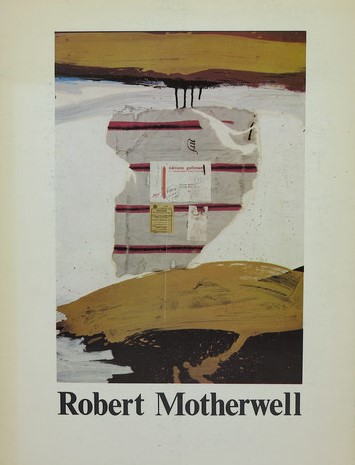

Alors dans L’enseignement de la peinture, il y est question de Cy Twombly, Tony Smith, Sol LeWitt, Carl André, Robert Morris, Donald Judd, Motherwell. Ça fait du monde... Tous ces artistes aujourd’hui ont leurs œuvres dans les plus grands musées.

M.P.

- Marcelin Pleynet, 1977.

Oui. Il faut pourtant aussi savoir qu’il n’y a aucune œuvre de Motherwell en France !

Il n’y en a qu’une, c’est celle qu’il a donnée lorsque j’ai fait son exposition rétrospective au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris [1977]... C’est un grand et beau collage qui n’est que très rarement exposé...

Motherwell est le peintre le plus intéressant et le plus intelligent que j’ai rencontré. Il était cultivé. Il parlait le français. Il avait obtenu des diplômes sur la poésie symbolique... Il avait été l’élève de Meyer Schapiro et était resté proche de lui. Je l’ai rencontré une première fois, lors de mon premier séjour aux États Unis... C’était à New-York, John Ashbery avait organisé, en mon honneur, un cocktail. Il était là, avec Helen Frankenthaler... Je ne l’ai alors pas vraiment rencontré... j’étais tellement ivre que je me suis retrouvé sur les genoux d’Helen Frankenthaler, sans avoir parlé à personne.

Ensuite, il m’a écrit une lettre à propos du texte que j’avais publié sur lui dans Art Press, et nous avons continué à correspondre.

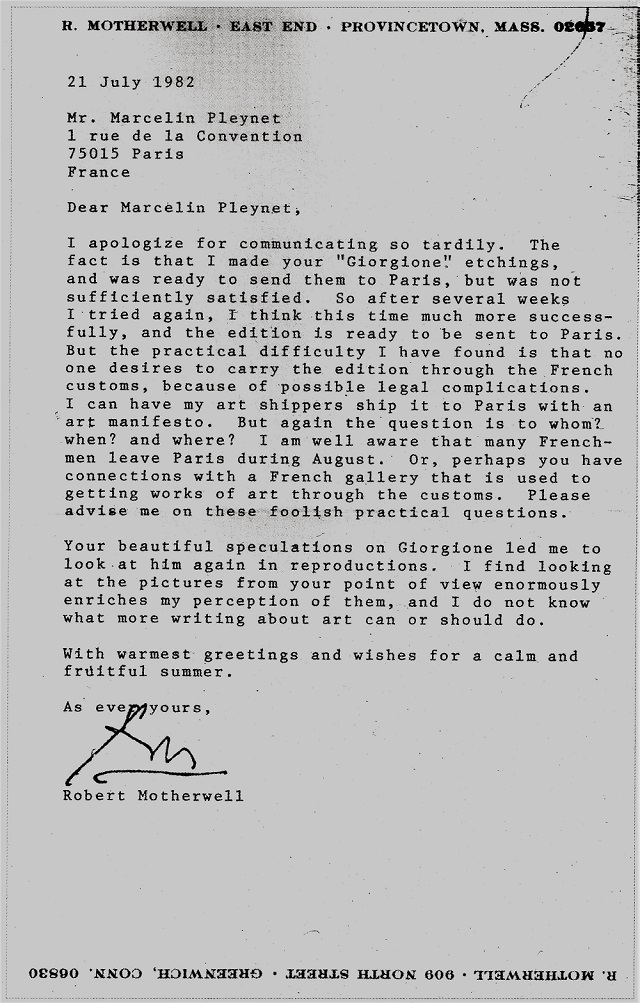

Lettre de Motherwell.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Cher Marcelin Pleynet,

Veuillez me pardonner de vous contacter si tardivement. En fait, j’ai réalisé les gravures pour votre « Giorgione. », et j’étais sur le point de les envoyer à Paris, mais je n’en étais pas suffisamment satisfait. Donc, j’ai réessayé, après quelques semaines ; c’est plus réussi, cette fois, et les tirages sont prêts à être envoyés à Paris. Mais le problème pratique est que personne ne souhaite faire passer les douanes françaises à ces tirages, en raison de possibles complications légales. Je peux les faire envoyer à Paris par mes transporteurs avec une déclaration d’intention artistique. Mais de nouveau, la question se pose : les envoyer à qui ? Quand ? Et où ? Je n’ignore pas que de nombreux Français quittent Paris en août. Mais peut-être êtes-vous en relation avec une galerie française qui est accoutumée à faire passer les douanes à des œuvres d’art. Merci de me répondre au sujet de ces futiles questions pratiques.

Vos belles réflexions à propos de Giorgione m’ont incité a revoir des reproductions de ses œuvres. Regarder ces peintures de votre point de vue a grandement enrichi ma perception d’elles, et j’ignore comment l’on pourrait et devrait aller plus loin dans l’écriture à propos de l’art. Avec mes salutations chaleureuses et mes vœux pour un été paisible et productif.

Amicalement vôtre

Je dois avoir une cinquantaine de lettres de Motherwell qui sont encore inédites. Certaines ont été traduites et publiées dans L’Infini. (...) Ce que j’ai appris aussi, c’est que lui-même avait gardé la plupart mes lettres.

Puis j’ai écrit une monographie sur lui, Motherwell ou la vérité en peinture. Cette monographie fut publiée aux éditions Daniel Papierski. Elle a eu le prix du meilleur livre de la FNAC : un très beau livre de 250 pages avec de très nombreuses illustrations qui fut publié, avec une lithographie originale de R. Motherwell, en trois langues dans une collection dont j’étais le directeur... Je voyais Motherwell à chaque voyage que je faisais à NY.

D.M.

Il y en a un derrière vous ?

M.P.

Motherwell avait comme particularité d’être extrêmement généreux. Chaque fois que je le voyais je repartais avec une gravure, celle-là est celle qu’il m’a offerte la dernière fois que je l’ai rencontré. Il en avait mis une dizaine comme celle-ci, ainsi qu’un de mes poèmes, dans le livre que nous avions fait ensemble Beau geste...

D.M.

Qu’est-ce qui vous attire dans l’art américain à ce moment-là ?

M.P.

C’est la liberté qu’on y trouve... L’une des particularités de la peinture américaine c’est que ce sont de très grands, d’immenses tableaux !

La peinture française à l’époque, se contente le plus souvent de tableaux de chevalet, c’est le propre de ce que l’on dit alors « l’École de Paris » que j’ai aimée pendant un certain temps, puis que j’ai très vite détestée... Je trouvais ça très mauvais, médiocre. La peinture américaine, tout simplement ouvrait, libérait l’espace... Pollock je ne l’ai pas rencontré, mais j’ai publié pas mal d’essais sur lui... J’ai même donné des conférences sur ses œuvres au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.

D.M.

Est-ce que vous voyez dans l’art de l’époque, aux États-Unis ou en France, une proximité avec les questions de la poésie ? Il est difficile quand on regarde l’art du 20ème siècle, de séparer la poésie de l’art.

Robert Motherwell, Elégie à la République espagnole CIII, 1965.

Museo Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Photo A.G., 26 avril 2018.

ZOOM : cliquer sur l’image.

M.P.

Tout à fait. Pour Motherwell, cette séparation est impossible. Ses tableaux ont souvent un rapport effectif aux poètes, et sont même pour certains inspirés par les écrits de Joyce. Il y a de très grands tableaux de Motherwell qui portent explicitement James Joyce. Mais sa grande série d’Hommage à la République Espagnole... part d’un poème de Lorca... lisez le poème de Lorca Llantos por Ignacio Sanchez Mejias. D’une autre façon la très grande peinture de 1949, The Voyage, n’est pas sans évoquer le poème de Baudelaire. (...) Impossible de séparer poésie de peinture dans les œuvres de Motherwell... qui réalisera toute une série de gravures à partir d’un poème d’Octavio Paz : A la Pintura...

D.M.

C’est très différent pour Barnett Newman ?

M. P.

Lui c’est Giacometti qui l’avait impressionné lors de l’exposition Giacometti à la galerie Pierre Matisse, de New-York... Ce que l’on dit, les Zips viennent tout droit de Giacometti. Barnett Newman que j’ai connu, et avec qui j’ai déjeuné plusieurs fois à New-York, s’était déplacé spécialement pour me faire voir une série de lui qui avait été exposée au Guggenheim, elle a pour titre Le Chemin de croix. J’ai bien connu Barnett Newman, lorsqu’il venait en France je le voyais, et lorsqu’il est mort, sa veuve vint en France et m’invita à déjeuner à plusieurs reprises à l’hôtel Crillon...

Il y a eu quelqu’un d’autre qui a eu une grande importance pour moi, c’est le directeur de la revue Art News, Thomas B. Hesse. Dans le texte que je vous ai donné sur l’Amérique, il est le personnage principal. Nous avions d’excellents rapports. Il avait une très belle collection de De Kooning, dans l’hôtel qu’il habitait à New-York... il m’invita plusieurs fois à voir les peintures de sa collection. Et lorsqu’il venait à Paris, je l’accompagnais dans les restaurants qu’il fréquentait. J’ai même de lui une lettre amicalement humoristique sur Stanze...

D.M.

Et les artistes français de cette époque. Tout à l’heure nous parlions de l’école de Luminy, vous vous souvenez que beaucoup d’artistes de Supports-Surfaces enseignaient là.

M.P.

Tout à fait. Je les rencontre très tôt. Lorsque je reviens des États-Unis, je publie, dans Les Lettres françaises, la revue de Louis Aragon, une série d’articles sur la peinture américaine. Ce qui me vaut des coups de téléphone de plusieurs peintres. Y compris de Buren, qui ne m’a jamais beaucoup intéressé.

À cette époque je rencontre Louis Cane, qui se demande s’il va faire de la peinture, ou s’il va faire le tour du monde avec l’argent qu’il a hérité de ses parents... Je rencontre Dezeuze, qui lui-même avait pas mal voyagé au Canada et qui connaissait mieux la peinture américaine, et Viallat qui exposait à la galerie Fournier.

Fournier a par ailleurs eu une importance considérable pour moi... il m’avait demandé d’écrire un texte sur Viallat.

Fournier était très passionné par Hantaï et je me rappelle qu’il me montra une peinture de Hantaï Le grand tableau d’écriture rose (sur lequel entre autres, Molly Warnock écrira plusieurs pages dans le livre sur Hantaï qu’elle publiera dans la collection « Art et Artistes » aux éditions Gallimard). (...) Fournier se demandait s’il fallait exposer cette peinture dans la mesure où l’écriture de ce tableau reprenait l’ordinaire de la messe. Je lui ai dit que c’était un des meilleurs tableaux que je n’ai jamais vu, en tout cas un des plus beaux tableaux de Hantaï... Et Le grand tableau d’écriture rose, figura à la rétrospective Hantaï, au musée d’Art Moderne ...

Dans le contexte que nous survolons, ce qu’il convient d’établir c’est la place de l’artiste. .. et la place de l’art dans l’histoire, et dans la société des années 60... C’est une histoire très bouleversée, très complexe, et très riche, qui occupe alors spectaculairement le devant de la scène...

Mai 68 est une manifestation sociale et révolutionnaire extraordinaire, et sans exemple... Les artistes des années 60, et notamment les artistes de Supports-Surfaces, sont portés par ce mouvement...

Notamment Devade. Si vous regardez les écrits de Devade vous constaterez à quel point ils sont savants, polémiques, politiques et gauchisants.

Tout le problème, et je l’ai répété souvent aux artistes de Support-Surfaces comme aux autres : « Prenez vous-mêmes l’initiative, ou c’est le marché qui la prendra pour vous. » Tant qu’ils ont pris l’initiative, ça a été positif pour eux. Au moment où ils sont entrés dans la politique du marché, c’est le marché qui a pris l’initiative, et ça a été un vrai désastre pour la plupart. Et ça c’est vrai aussi bien pour tous les artistes d’hier, que pour les artistes d’aujourd’hui. Mais quels sont les artistes qui aujourd’hui manifestent la moindre initiative ?

D.M.

En 1972, dans le premier numéro d’Art Press vous vous entretenez avec Catherine Millet. Un mot sur cette revue que vous accompagnez un bon moment.

M.P.

J’ai rencontré Catherine Millet un an avant qu’elle ait mis en place le magasine dont vous parlez... Elle était venue au bureau de Tel Quel sur le conseil de Jacques Henric, et nous avons parlé des problèmes de l’art contemporain...

L’Époque était préoccupée par ce qui se disait, la Théorie, d’où le succès de L’Enseignement de la peinture...

VOIR

Je devais par la suite collaborer à de nombreux numéros de la revue. Je figure même au premier d’Art Press, dans un entretien avec Catherine Millet... Si cela vous intéresse je vous conseille de lire le recueil de ses entretiens publiés en 2017, dans la collection « Les grands entretiens d’Art Press » : Marcelin Pleynet...

D.M.

Vous savez que beaucoup vous considèrent comme étant historien d’art ? Nous n’aurons pas le temps d’en parler, mais vous avez écrit aussi sur Giotto, Rothko, Matisse, Giorgione, Cézanne bien sûr et combien d’autres...

M.P.

Alors que je n’ai aucun diplôme. J’ai tout juste mon certificat d’étude.

D.M.

Alors, cet après-midi il s’agit d’une discussion qui a lieu entre deux personnes non diplômées (Rires de M.P. et de D.M). À propos de Cézanne, qu’est-ce que c’est qu’une victoire sainte ?

M.P.

Ah !

D.M.

Pour un peintre ou pour un écrivain ?

M.P.

C’est la manifestation et la réussite de son oeuvre. C’est la réussite manifeste de son écrit, de sa parole ou de sa peinture. Toute oeuvre réussie est forcément une victoire sainte. C’est tout le problème du rapport que l’on entretien avec la métaphysique, un rapport que j’entretiens soigneusement depuis de nombreuses années. Tout rapport, si rapport il y a, est un rapport non pas seulement physique, mais métaphysique. À partir de ce moment là, tout se convertit forcément en tout autre chose, le sens s’ouvre sur un tout autre espace. Donc les peintures de Giorgione deviennent une victoire en tant que telle... Là, devant cette bibliothèque, vous avez un portrait de Giorgione... dont un autre exemplaire est à l’Accademia de Venise. Et là, près du portrait, c’est une Judith (une gravure du XVIIIe siècle d’après Giorgione) qui a été vendue par Diderot à Catherine II de Médicis, comme un Raphaël...

Toute oeuvre réussie est une victoire, et toute victoire est une victoire forcément sainte, si elle fait et s’élève jusqu’à l’oeuvre d’art...

La victoire sainte c’est La Sainte Victoire de Cézanne, évidemment.

D.M.

Il y a quelques années le musée d’Aix-en-Provence a organisé une très grande exposition consacrée à Cézanne. Je ne sais pas si vous avez·eu la chance de la voir...

M.P.

Je ne l’ai pas vue, mais j’ai vu le catalogue.

D.M.

Il y avait bien sûr de nombreux dessins et de nombreuses peintures sur La Sainte Victoire, mais il y avait une des grandes toiles des Baigneuses, juste en sortant.

M.P.

Oui !

D.M.

Ces femmes debout, « le mal peint est là » si je peux dire ça comme ça. Il y a pour le moins quelque chose d’inhabituel dans ces toiles, la peinture dérape. Comme une « cassure » pour la peinture de l’époque, quelque chose qui « tire » la peinture vers autre chose. Je ne sais pas si je suis bien clair. A votre avis Cézanne le voit ça ?

M.P.

Oui, je suis presque sûr que Cézanne le perçoit. Cézanne perçoit que ce qu’il fait ne le satisfait pas, ne le satisfera jamais, vraiment jamais. Mais en vérité, avec lui, et comme malgré lui c’est réussi. Malgré lui, ce sont des chefs d’œuvres. Les autres artistes voient que ça s’ouvre sur autre chose, lui ne voit pas vraiment... et il le sait et, puisqu’il le sait il le voit... Il disait : « Je suis le primitif de mon art » .

Je ne vois pas un artiste pensant ce que son œuvre va devenir. Pour lui, le devenir de son œuvre, c’est son œuvre elle-même. Ce sont ceux qui viennent après, qui voient dans l’œuvre ce dont ils ont besoin pour ouvrir sur autre chose. Mais l’artiste lui-même se contente de faire, de parler, d’écrire, de peindre en fait. (...) .

Les Baigneuses c’est admirable ! Vous me parlez bien des Grandes Baigneuses ?

D.M.

Oui. Les femmes debout sont comme des arbres... Et alors l’art dit « contemporain » comme vous l’appelez ?

M.P.

Contemporain de quoi, c’est tout le problème ? S’il n’est pas d’abord contemporain de lui-même...

D.M.

De plus en plus de culture...

M.P.

Ce n’est pas faux. Mais je n’ai pas grand chose d’autre à en dire vous savez.

D.M.

Y a-t-il un artiste vivant aujourd’hui, dont vous suivez l’œuvre ?

M.P.

Oui. Bishop que j’ai rencontré assez tôt, ses tableaux à l’époque ne valaient pas un sou, et ses tableaux valent maintenant trois ou quatre cent mille dollars. Il a récemment fait une exposition à New-York où il a tout vendu alors qu’à ses débuts en France non seulement il ne vendait pas, mais il avait en plus des difficultés à exposer.

Nous avons une maison en copropriété près de Paris, à Blévy. Il habite la maison. Il a 90 ans cette année. C’est très difficile pour lui d’assumer son âge. Je le vois de temps en temps, et je suis sa carrière autant que possible. (...) Il y aussi Pierre Nivollet, qui est beaucoup plus jeune, et qui est un autre type de maniaque dans l’art ...

Pierre Nivollet, Sommeil d’Antiope, 100 x 80 cm, 2011.

Portrait de Marcelin Pleynet, 1988. Photo A.G., Privas, janvier 2013.

D.M.

Qui dessine beaucoup.

M.P.

Qui dessine beaucoup, qui fait des gravures, mais qui ne fait presque plus rien depuis quelques temps, parce que la situation de l’art le dégoûte tellement qu’il ne veut pas avoir à faire avec le milieu qui, de près ou de loin, touche à ce que l’on croit être de l’art. Nivollet refuse qu’on visite son atelier, comme il refuse de rencontrer les responsables des galeries ...

Ce qui est tragique aujourd’hui c’est de voir les jeunes artistes refaire, presque trait pour trait, ce qui se faisait dans les années 70 aux États-Unis. Bien évidemment le marché soutient ce faux semblant. C’est son intérêt et c’est sans intérêt ...

D.M.

Dans un numéro de L’Infini, Sollers parle du fascisme (du) des marchés. Croyez-vous que le marché du livre fasse autant de dégâts dans la littérature, qu’il en fait dans l’art aujourd’hui ?

M.P.

Oui.

D.M.

J’aimerai pour terminer que l’on parle de Venise que vous découvrez à fa fin des années 50 avec un abbé, l’abbé Conan.

M.P.

Ce n’est pas avec l’abbé Conan que je vais pour la première fois à Venise, nous avions fait un périple en Italie pour terminer à Rome. L’abbé Conan, curé de Saint Séverin, s’est vite aperçu que convertible, je ne l’étais pas. Il m’avait pris suffisamment en amitié pour me faire donner pendant plusieurs années des leçons de grec et de latin par l’un de ses assistants... Et lorsqu’il a fait son voyage à Rome, il m’a proposé de l’accompagner, en traction avant. Mon premier voyage en Italie ça a été avec l’abbé Conan. Ensuite, mon second voyage a été, avec James Bishop, qui à l’époque n’avait pas un sou mais qui avait réussi à venir en Europe, après avoir vendu, dans une galerie de Boston, certains de ses tableaux lors d’une exposition personnelle. À Paris il vivait dans une sorte de chambre de bonne, en bas du boulevard Raspail, et il peignait, toujours boulevard Raspail, au dernier étage du Centre culturel américain... C’est là que je l’ai rencontré. Au dernier étage, il faisait des tableaux dans un genre proche de Bonnard, en compagnie d’un autre peintre américain, Peter Saul que j’ai connu et dont j’ai eu une peinture chez moi... les tableaux de Peter Saul étaient le contraire exact de ceux de Bishop... Je les ai rencontrés, car j’allais régulièrement au Centre culturel américain pour me baigner dans une piscine installée au sous-sol de l’immeuble. On est devenu plus ou moins amis...

D.M.

Et quand vous allez à Venise, vous y allez à quel rythme ?

M.P.

Oh, plusieurs fois... trois ou quatre fois par an. Oui, enfin... Maintenant je n’y vais plus.

D.M.

Il vous est arrivé d’y être en même temps que Sollers ?

M.P.

Jamais.

D.M.

Jamais ?

M.P.

Jamais. Je crois que je me suis arrangé pour qu’on n’y soit jamais en même temps, et lui aussi d’une certaine façon. Qui plus est l’un de nous deux devait être présent au bureau de la revue. Sollers allait à Venise avec Dominique Rolin. Les lettres de Sollers à Dominique Rolin, viennent de paraître, c’est brillantissime...

D.M.

Parlez-moi de cette trajectoire, de Provisoires amants des nègres à Venise ?

M.P.

Lorsque j’écris Provisoires amants des nègres, je ne connais pas encore vraiment Venise. Non, je découvre Venise plus tard.

D.M.

Vous la voyez la trajectoire ?

M.P.

Oui, bien entendu. Vous savez, cette sorte de trajectoire dépend des voyages. J’ai énormément voyagé. J’ai pratiquement fait le tour du monde. Donc tout ça vient charger la sensibilité d’une façon toute particulière pour une sensibilité constamment en alerte.

Très souvent, en me promenant à travers Paris, c’est la Chine qui m’arrive de façon inattendue. Et ça un peu partout. Si on vit les choses de façon un peu intense, ça vous arrive brusquement dans l’esprit, et dans le corps inévitablement. Donc Venise, bien sûr... comme la Chine, tout le temps...

D.M.

Finalement lorsqu’on vous lit, vous nous conduisez, à Venise.

M.P.

On doit pouvoir le dire de cette façon...

D.M.

Le temps est très particulier à Venise. Qu’en avez-vous fait de ce temps ?

Extrait de Vita Nova de Marcelin Pleynet et Florence D. Lambert.

M.P.

Je vais vous montrer quelque chose que j’ai rapporté d’un voyage en Israël. J’étais invité par le directeur du Musée d’Art Moderne de Jérusalem... Ça s’appelle un Toton. (...) C’est un jeu, c’est une toupie que l’on peut faire tourner, et que les Juifs offrent à leurs enfants le jour d’Hanoucca ... Autrement dit, le jour de la fête des lumières.

Comme ça m’intéressait, j’ai écrit un texte sur L’enfant au toton de Chardin, où il y a manifestement un toton qui tourne. Pour expliquer à mes étudiants ce que c’était que le temps en peinture, je leur disais que ce toton était mis en place sur la peinture de Chardin au XVIIIe siècle, et que depuis il tournait encore. Le tableau reste présent du moment où il est fait, peut être même avant et jusqu’à nos jours... et avec un peu de chance pour l’éternité... Comme James Joyce l’écrit pour définir son livre Finnegans wake : « c’est une roue et elle est carrée » dans le cas de ce toton c’est littéralement vrai ...

C’est ça mon rapport au temps.

Il y a encore un concept que Sollers a utilisé assez tôt, et que j’ai utilisé un peu plus tard je pense, c’est le concept de Aïon. En grec, Aïon c’est un mot pour « le temps ». Mais pas le temps chronologique, le temps hors de toute chronologie. Héraclite dit quelque part : « Le temps est un enfant qui joue », (et ce temps est l’Aïon). Aïon le temps comme éternité est un enfant qui joue, et cet enfant est roi. »

Mon rapport au temps est mon rapport au présent comme éternité... C’est ce que j’expliquais à mes élèves, on ne regarde jamais un tableau qu’au présent, sinon on ne le regarde pas, sinon on ne le voit pas. Si on le regarde avec un œil d’historien on ne le voit pas, si on le regarde avec un œil critique on ne le voit pas. Il faut le regarder au présent comme s’il venait d’être peint, comme s’il était en train d’être peint... sans oublier le temps où il fut réalisé, sans oublier non plus son esprit critique... mais au présent.

Comme dit un de mes amis, Pierre Nivollet : « Il n’y a pas de tableau récent, nouveau », tous les tableaux sont immédiatement à la fois nouveaux et anciens, s’ils parviennent à être sans âge... Le rapport au temps est très important, et à Venise évidemment il n’y a plus de temps, le temps s’ouvre, il ne compte plus, ou alors il compte plus.

Entretien réalisé le 13 novembre 2017 à Paris chez Marcelin Pleynet.

Ernest Pignon-Ernest, Totons, Pour Marcelin Pleynet, encre et fusain, 2011.

Photo A.G, Privas, janvier 2013.

Liens et illustrations : A.G.

METTRAY n°11. Septembre 2018

METTRAY n°11. Septembre 2018

Marcelin Pleynet, 1933-2018 un parcours politique, entretien avec Didier Morin

Robert Motherwell, Lettre à Marcelin Pleynet

René de Ceccatty, Ordalie, quelques thèses et hypothèses sur la mort de Pasolini

Pier Paolo Pasolini, Lettres à René de Ceccatty

Ernest Pignon Ernest, Photos de ses dessins dans Rome

Alain Bergala, Le Paradis selon Godard

Amélie Derlon Cordina, Persuasion

Christine Baudillon, Le Rouge et le Gris, le film d’une vie

Thomas Clerc, Notes pour un film à faire bientôt dans des années

Daniel Pommereulle, La couronne de terre

Philippe Grandrieux, Unrest entretien avec Didier Morin Lire

Jean-François Magre, L’ombre du photographe

Onuma Nemon, Hommage à Gérard Arseguel

Bernard Plossu, About Bill Coleman

Christian Lebrat, Holon ou l’infini-cinéma

Dork Zabunyan, Le film à venir

Patrick de Haas, Cinéma Absolu entretien avec Didier Morin

[1] Il s’agit de la revue Cinéthique. A.G.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

3 Messages

Bonjour,

Le plus simple est sans doute que vous lui écriviez à :

Marcelin PLEYNET

Editions Gallimard, 5 rue Gaston Gallimard 75328 Paris cedex 07.

Cordialement

Albert GAUVIN

bonjour

Comment puis-je entrer en contact avec Marcelin Pleynet

Merci d’avance

Jean-Paul NIVOLLET

23 décembre 1933-23 décembre 2018 : Marcelin Pleynet a 85 ans. La règle du jeu ? « Jouissance de la pensée. Jamais assez. » « Mon histoire n’a pas d’âge. »