Années 1970 :

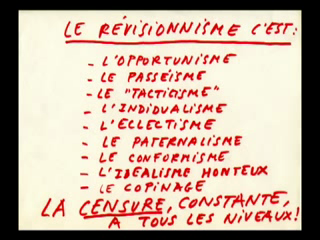

« Ce n’était qu’un début... Nous continuons le combat... Ne serait-ce que pour déjouer ce qui se met progressivement en place d’une évidente tentative d’entrisme et des influences du parti stalinien dans les décisions de la revue...

Notre résistance s’affiche plus ouvertement lorsque nous décidons de mettre nos « amis » au pied du mur et, pour ce faire, d’afficher un certain nombre de slogans, très déclaratifs, sur les murs du bureau... Pratique chinoise de « datzibao ».

On peut voir un de ces « datzibao » dans le film (Vita Nova) que Florence D. Lambert m’a consacré, il y a trois ans...

[...] Ce ne fut qu’un début... L’aventure se poursuit... »

Ainsi s’exprime Marcelin Pleynet dans le dernier numéro de L’Infini (n° 114, printemps 2011, p. 111) après avoir rappelé ce qu’il en est de la guerre, de l’art de la guerre, de la guerre du goût, dans l’aventure de la revue depuis toujours. Histoire de rappeler aussi aux lecteurs pressés ou amnésiques ce qui se jouait politiquement, historiquement, « historialement », autour de Tel Quel à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. Qui s’en souvient ?

Qui peut s’en souvenir ou même l’imaginer s’il n’a pas vécu cette époque ? Une époque où l’hégémonie idéologique (« à gauche ») était tenue par un Parti communiste français dont le candidat recueillait 21,27% des voix à l’élection présidentielle de mai 1969 (soit le score que les sondages accordent aujourd’hui à... Marine Le Pen). C’est pourtant nécessaire si l’on veut comprendre « COMMENT ET POURQUOI LA CHINE » (Pleynet) pouvait apparaître à de jeunes écrivains ou de jeunes intellectuels comme le détour obligé pour mener leur guerre. Ce que, dans un contexte profondément transformé, la doxa, la vulgate d’aujourd’hui, a encore tout intérêt à ne pas vouloir penser. « Obligation de choisir entre le monde de l’être et celui de l’opinion... » écrit encore Pleynet [1].

C’est le 10 septembre 2006 que j’ai découvert ce site, si justement appelé Pileface. J’étais tombé, complètement par hasard, sur Pourquoi j’ai été chinois de notre ami V. Kirtov. Le côté « Pile » de l’article — un article de Guy Sorman : Mao ou l’étrange fascination française pour le sado-marxisme ! — m’avait, c’est le moins que je puisse dire, laissé insatisfait (pour les raisons que je viens d’évoquer). Le côté « Face » reproduisait la couverture du numéro 48/49 que Tel Quel avait consacré à la Chine au printemps 1972. C’était comme un appel à... ne pas en rester là [2]. J’avais donc cru utile de laisser un commentaire que je pensais sans lendemain et qui est devenu un véritable programme :

« C’est très bien de "commencer" à réfléchir sur le rapport de Sollers avec la Chine, son histoire, sa culture, sa révolution. L’article de Sorman, malheureusement, pas plus que celui de René Viénet dans le même Figaro, n’apporte aucun éclairage nouveau (il aurait pu être écrit il y a dix ans, vingt ans ou trente ans !). En dehors de "Pourquoi j’ai été chinois" publié dans Improvisations (il y a très longtemps !), il faudrait rappeler tous les textes de Sollers sur la Chine (partout — romans, essais — et depuis toujours), TOUS les numéros de Tel Quel, de l’Infini... Des centaines de pages ! Ce "dialogue" avec la Chine ne se réduit pas, loin s’en faut, à la "fascination" pour la période de la révolution culturelle... Relire l’article publié à la sortie du très beau livre de Philip Short Mao était-il fou ? ou les pages 368, 369 et 373, 374 de "Une vie divine" (entre autres et en en attendant d’autres). »

V. Kirtov, qui ne lâche jamais sa proie (je l’appris rapidement) me répondit, du tac au tac :

« Merci pour vos références chinoises dans « Une vie divine » que je vais publier sans tarder. Ces pages sont un régal pour l’esprit : un portrait de Mao tout en subtilité chinoise bien assimilée, semble t-il, par Sollers. Maoïste, oui ! Maoïsme sollersien... taillé sur mesure. Et il a été plus que maoïste, il a été chinois. Avant la politique, c’est la pensée et la culture ancienne chinoises qui l’ont "fasciné". Comme pour la bicyclette, ça ne se désapprend pas.

[...] A bientôt sur ce site pour y retrouver vos suggestions, et pour en poster de nouvelles, soit dans la zone forum, soit dans l’espace rédacteur. Vous y êtes le bienvenu. »

C’est donc par la voie chinoise que je suis entré dans Pileface et que, répondant à l’invitation, je me suis replongé, « lecteur bénévole », stylo à la main, dans l’oeuvre de Sollers, de Pleynet, les différents numéros de Tel Quel et de l’Infini... que je lisais depuis quarante ans. Cet exercice (lectures, écoutes, relectures, notes, clavier peu tempéré) a entièrement redéployé mon rapport au temps, à l’archive, aux livres, dans leur « libre jeu » avec l’actualité. Libre jeu dont l’évidence, chaque jour, m’étonne un peu plus.

Le 12 septembre 2006, désireux d’ouvrir et de revisiter l’espace et le temps chinois de Tel Quel à L’infini hors des stéréotypes paresseux (le « maoïsme »), je commençais donc par entreprendre ce qui, je crois, est le premier inventaire des écrits relatifs à la Chine publiés dans la revue Tel Quel, puis dans la revue L’Infini, inventaire que j’intitulais explicitement La Chine toujours (« Arrivée de toujours... »), marquant ainsi qu’il serait sans fin.

Il y avait, à l’époque, relativement peu de commentaires ou d’analyses sur les rapports entre Sollers et la Chine à l’exception de ceux, nombreux, de... Sollers lui-même ou de Marcelin Pleynet [3]. La raison principale est sans doute à chercher dans l’ignorance profonde de la pensée chinoise (sans parler de la langue) de la part des « spécialistes de la littérature », écrivains, critiques, universitaires et autres « professionnels de la profession ». Il est réjouissant de constater que, depuis peu, grâce, principalement, aux analyses passionnantes et informées de Jean-Michel Lou, les choses commencent à changer. « Les caractères chinois dans Nombres » (L’Infini n° 109,— que Pileface a publié dans une version revue par l’auteur), « Le signe chinois dans Lois » (L’Infini n° 111) ont marqué un tournant. Avec « Sollers et Zhuangzi » (L’Infini n° 114, printemps 2011), Jean-Michel Lou franchit un nouveau pas (« Est-ce Sollers qui rêve qu’il est Zhuangzi, ou Zhuangzi qui rêve qu’il est Sollers ? », se demande-t-il). Inutile de dire que je recommande la lecture de son article.

Méthode de méditation

Vers la fin de Sollers et Zhuangzi, Jean-Michel Lou décèle dans « l’oeuvre de Sollers des traces d’une pratique [...], la méditation assise ». Il cite des passages de H, du Lys d’or, de L’année du tigre. Sollers « considère qu’il est impossible de méditer en groupe » et lui « confirme les pratiques de méditation solitaire ». « Je m’assois en lotus... », lui aurait-il confié dans un entretien téléphonique de mai 2010.

Qui lit avec un peu d’attention art press (n° 364, février 2010) ne sera pas surpris par cette déclaration. Rappelons comment depuis plus de trente ans, se déroulent les "entretiens" avec Jacques Henric que publie la revue à l’occasion de la publication de chaque nouveau livre de Sollers. Cela se passe toujours de la même manière : un coup de fil de Henric, arrivée à 11h chez Sollers, bref échange sur les amis communs et la situation politique, et puis...

Jacques Henric :

Et puis, « On y va ! » Même rituel : on s’assoit sur le plancher, en tailleur, face à face [4]. Je prépare mon magnéto. Sollers pose devant lui une feuille de papier sur lequel il a inscrit quelques mots, ou un carnet ouvert, aide-mémoire qu’il consultera à peine. Il allume une cigarette, pompe deux trois bouffées sur son mythique fume-cigarettes. J’appuie sur la touche départ du magnéto, vérifie que la bande tourne bien, bafouille deux trois choses sur ma lecture du roman et les points que j’aimerais l’entendre éventuellement développer. Il jette un oeil à ses notes, reste un assez long moment silencieux, concentré. Je l’observe. Comment, sur quels premiers mots, quelle première phrase va-t-il lancer cette parole qui va se déployer sans interruption pendant plus d’une heure et demie ? Il tire à nouveau une ou deux bouffées de sa cigarette, éloigne de lui feuille ou carnet. Je suis le mouvement de ses mains, la façon qu’il a de plisser les lèvres, de prendre sa respiration. Je suis un peu tendu, comme peut l’être le spectateur d’une performance d’athlète quand celui-ci se prépare à un saut risqué. Il redresse le torse, les traits de son visage se détendent — tout ça est très physique — et c’est parti. La voix est lancée. Le corps est à l’oeuvre, et ne font plus qu’un, voix et écrit. À chacune de ces séances d’enregistrement, j’assiste avec un mélange de perplexité, de fascination, d’admiration, à ce qu’est, corporellement, physiquement j’insiste, une pensée en acte. Je n’interviens pas, sinon par des signes de tête et des regards approbatifs, comme on soutient un sportif au cours de son effort, comme on crie olé ! au chanteur de flamenco ou comme on exprime sa jubilation à l’adresse d’un saxophoniste de jazz qui improvise un solo. Son monologue (en vérité polylogue mené avec tous les auteurs qu’il convoque) s’enchaîne avec une rigoureuse logique qui procède d’une liberté totale laissée à la langue, au jeu des mots. On croit qu’il s’éloigne des grands thèmes qu’il a prévu de développer, qu’il dérive, qu’il digresse, mais c’est pour revenir après détours à ceux-ci, mais enrichis, approfondis. Disons-le, c’est de la haute voltige de langue et de pensée. Et la dernière figure qui en général clôt l’improvisation n’est pas la moins accomplie. « Ça vous va ? — Ça me va ! ». Appui sur la touche arrêt du magnéto.

La mise en scène est très chinoise. C’est que Henric appelle un corps à l’oeuvre.

Taiji

Jean-Michel Lou évoque également la pratique du taiji, cet exercice qui semble avoir apporté « la révélation sensible » de ce que Sollers appellera « le corps chinois ». Il cite l’entretien de Sollers « Shanghai : corps et silence » (L’Infini n° 109, hiver 2010 [5]) et s’appuie sur un passage du roman de Julia Kristeva Les Samouraïs (Folio, p. 225-226).

Sollers :

La première chose qui m’a frappé en Chine est le silence. Le jour même de notre arrivée à Shanghai — nous avions dû arriver de nuit, or je me lève toujours assez tôt et, en me penchant par la fenêtre de l’hôtel où j’étais, j’ai vu, sur une terrasse d’un toit très haut, un corps qui faisait du Taichi. Cette image, je la vois toujours. Dans une ville énorme appelée à un gigantisme ultérieur à présent très présent, cette silhouette, solitaire, sur un toit, en train de faire ces exercices lents qui sont comme une danse interne, réglant à la fois le souffle et la respiration : cela m’a énormément frappé. J’ai regardé, longtemps. C’était la première fois que je voyais accomplir ce genre d’exercice.

Dans le film consacré à Julia Kristeva, Étrange étrangère (2005), on peut voir Sollers faire quelques mouvements de taiji à New York au milieu des années 70 [6]. C’était juste après le voyage en Chine.

Pour compléter l’analyse de J.-M. Lou, j’ajouterai qu’on trouve également la révélation du taiji dans Le Voyage en Chine de Marcelin Pleynet (Hachette. P.O.L., 1980, p. 34). Nous sommes toujours à Shanghai, les 14 avril et 15 avril 1974. Pleynet note dans son journal :

Dimanche 14 avril — Shanghaï

[...] A noter au cours de notre promenade : une femme d’une certain âge, puis trois hommes, légèrement à l’écart de la foule, pratiquent en plein air la gymnastique ou boxe chinoise (taijiquan). S’élevant appuyés sur un pied ils avancent tour à tour extrêmement lentement les autres membres, bras et jambes, puis le reste du corps. Et cette danse lente, immobile semble se dérouler comme une nage. Les bras poussés en avant s’élèvent et retombent, dessinant un espace sculptural, mouvant, qui enveloppe les corps et les détache de leur entourage, non plus corps mais volume d’air, limite tracée par eux d’une unité vide dont ils se séparent en secouant la tête. Tout ceci en fond de ce que j’écrivais tout à l’heure de l’activité critique vivante enchaînée.

Lundi 15 - Shanghaï

Je suis réveillé par le bruit rythmé d’un sifflet. En me penchant à la fenêtre de ma chambre, je vois qu’il s’agit d’une sorte d’exercice que dirigent un moniteur et une monitrice et que des jeunes gens effectuent plus ou moins maladroitement. Sont-ce là les employés de l’hôtel ? Comme nous prenons notre petit déjeuner au huitième étage de l’hôtel, nous apercevons sur un toit voisin un homme seul pratiquant cette gymnastique chinoise qui a nom taiji et que je dis « nage »...

Le Voyage en Chine est aujourd’hui épuisé. On peut regretter qu’il ne soit pas réédité [7]. Compte-rendu d’un séjour qui durera du 12 avril au 3 mai 1974, il témoigne au jour le jour des impressions, réflexions et interrogations de Marcelin Pleynet et des autres participants au voyage de manière bien plus intéressante que les Carnets de Roland Barthes édités il y a deux ans [8].

Revenant une fois de plus sur l’importance de ce voyage, Pleynet écrit dans le dernier numéro de L’Infini (n° 114, p. 113) :

Dans mon histoire (et en ce que mon histoire se confond plus ou moins avec l’histoire de la revue Tel Quel, puis avec la revue L’Infini) la Chine et le voyage en Chine occupent une place centrale [9].De telle sorte que c’est aujourd’hui encore à l’aune de ce voyage que j’aborde les textes qui me sont consacrés, comme ceux qui prétendent rendre compte des aventures de ces deux revues.

Et Pleynet ajoute :

De ce point de vue je peux dire que l’Histoire de Tel Quel (1960-1982) par Philippe Forest, dans la collection Fiction & Cie, aux éditions du Seuil ne m’a jamais semblé répondre vraiment de ce que j’avais vécu [10]. Il est vrai que, comme Roland Barthes, Philippe Forest est déclarativement plus intéressé par le Japon...

Sans doute est-il bon, aujourd’hui comme hier, politiquement et philosophiquement, de ne pas confondre la Chine et le Japon...

Correspondances

« Et cette danse lente, immobile semble se dérouler comme une nage. Les bras poussés en avant s’élèvent et retombent, dessinant un espace sculptural, mouvant, qui enveloppe les corps et les détache de leur entourage, non plus corps mais volume d’air, limite tracée par eux d’une unité vide dont ils se séparent en secouant la tête. »

Marcelin Pleynet, Le Voyage en Chine, 1980.

« La liberté libre : le corps en situation de liberté libre et musicale... [...] — On y fait aussi l’expérience d’un corps musical... »

Marcelin Pleynet, Chronique vénitienne, 2010.

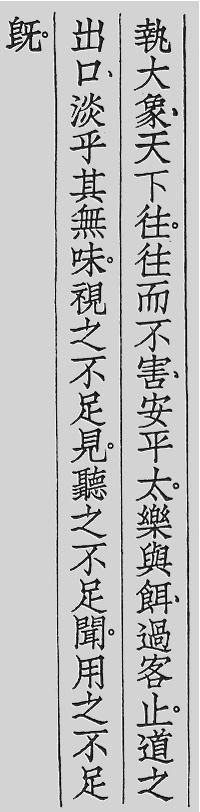

Le texte chinois qu’on voit au début du film Vita Nova [11] est en exergue du livre de M. Pleynet Stanze (1973).

Traduction :

« Celui qui tient la grande image, tous les mondes accourent à lui. Ceux qui accourent ne subissent pas de tort, mais demeurent en paix et union. La musique, les appâts font s’arrêter un étranger qui passe. Mais les paroles qu’on dit sur la voie, comme elles sont fades et sans saveur ! Regardée, elle ne vaut pas qu’on la voit ; écoutée, elle ne vaut pas qu’on l’entende. Mais employée, elle ne peut être épuisée. »

Tao Tö King (35)

la « nage », la Chine, la Grèce (durée : 1’16")

« Il faut qu’elle danse pour que la vérité de la parole trouve son corps féminin. "Fille de son fils, terme fixe d’un éternel dessein". » (voix off de Marcelin Pleynet)

NOTE : J’ai hésité à rapprocher ces deux danseuses, chinoise et française. J’ai reçu le 3 avril à 20h09 ce mail de Florence D. Lambert qui apporte de précieuses informations :

Je viens de regarder le dossier que vous avez fait sur "Le temps français et le temps chinois".

Je suis touchée par votre rapprochement entre cette admirable danse de la jeune chinoise... (vraiment magnifique) et les premiers mouvements de Vita Nova...

Marcelin Pleynet y voyait une sorte de salutation... et une nage en effet [12]...

C’est un exercice que je fais régulièrement, au début de l’"échauffement"... En l’élaborant une certaine "pensée chinoise" n’était pas loin...

Cela est dû aussi à ma formation avec Merce Cunnigham avec qui j’ai étudié pendant cinq ans à NY. Comme vous savez Cunnigham [13], et Cage, étaient très familiers avec cette façon de vivre l’espace et le temps...

Très loin de tout ésotérisme ou exotisme...

Merci...

Florence D. Lambert

Je relis ce qu’écrit Florence D. Lambert dans Filmer Marcelin Pleynet (L’Infini n° 113, hiver 2011) :

« M. Pleynet suggère également une séquence où une danseuse serait en train de s’exercer. Je prépare une danse. Tous les jours dans le studio, j’explore les mesures quatre temps sur lesquels on place un accent tous les trois temps, et l’inverse, une mesure ternaire sur laquelle on joue un accent binaire. J’étudie le jeu rythmique de manière à rendre chorégraphique le double phrasé, ce qui produit une sorte d’enjambement du corps sur lui-même. Une nage [14]... »

CQFD.

Le temps chinois et le temps français

L’honnêteté oblige à rappeler que, outre les premières analyses de Philippe Forest sur la référence chinoise dans les romans de Sollers (notamment à propos de Drame et Nombres dans son Philippe Sollers, 1992), un autre écrivain s’est penché sur les rapports entre la pensée chinoise et les textes de Sollers : Stéphane Zagdanski. Zagdanski est un écrivain généreux. Sur son site paroles des jours, il met à disposition des lecteurs de nombreux textes et rend accessibles les siens. C’est dans Études (publié en 2003 chez Pauvert sous le titre Fini de rire) que l’on trouve « Sollers en spirale », un essai écrit au début de l’année 1998. Je crois avoir lu quelque part que Sollers considérait cet essai comme un des meilleurs qui ait été écrit sur son oeuvre (Précisions ici le 18 mai 2013). Stéphane Zagdanski s’y livre à une patiente et minutieuse, « talmudique », exégèse des livres. Le premier, il me semble, il montre comment Sollers s’emploie à « rejoindre les temps chinois et français, à travers le catholicisme mais à son insu, masqué et marqué par la Grèce ». Démonstration.

Sollers en spirale

...בוט השעו ערמ רוס המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ

Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses [15]

Extraits

[...] Dans Le lys d’or, le narrateur est « professeur de Chinois au Centre d’études religieuses », amoureux d’une jeune femme aristocrate, « Reine de Laume »

(Orianne de Guermantes est « princesse des Laumes » dans la Recherche), avec laquelle il entretient une étrange liaison, mi-confession, mi-analyse inversée (elle le paie pour l’écouter et le lire).

Il s’agit en quelque sorte de faire se rejoindre les temps chinois et français, à travers le catholicisme mais à son insu, masqué et marqué par la Grèce.

L’exergue sur les « fleurs d’or » est tiré de la deuxième Olympique de Pindare, d’un passage plus précisément consacré au « château de Kronos » (Kronou tursîn : « la tour fortifiée du Dieu-Temps »).

C’est ainsi que le « lys d’or », rescapé d’une Annonciation disparue, passe tel un flambeau entre Reine et Simon. Simon remarque l’objet en vitrine « entre un buste grec et une tête de Bouddha » (soit entre Grèce et Chine), mais c’est Reine qui l’acquiert. Le choix du y (« i grec ») est dès lors décisif : l’injonction lisse d’un lis (Lis !) n’est pas la double branche fière et fluide d’un lys. Et lorsque le narrateur imagine Reine en religieuse, elle se dédouble aussitôt telle une figure « cubiste », à savoir en l’occurrence taoïste [16]. Le lys d’or accomplit une scission, une amputation du christianisme par l’instrument du taoïsme afin d’isoler le catholicisme de la religiosité qui l’encombre : Delgrave, le patron du Centre d’études religieuses, « spécialiste du Testamentaire », « ne peut pas supporter la Chine, son vide rempli, son bleu et blanc, ses flottements, ses raffinements... ». Projet conforme à cette maxime de Lie-tseu : « Par le silence et le vide on atteint ses demeures. » Le roman est ainsi amputé de sa dernière partie réduite à une note explicative : « Au manuscrit était jointe une note : “Préciser que le lys d’or a été donné au narrateur.” Ainsi que deux formules du Livre de la Voie et de la Vertu. La première : “Quand il réussit, il s’identifie au succès ; quand il échoue, il s’identifie à l’échec.” L’autre : “Retirer son corps quand l’oeuvre est accomplie, telle est la Voie du Ciel.” C’est tout. »

Et c’est bien assez clair.

Autre exemple de conjonction entre catholicisme et taoïsme chez Sollers : le thème du « trou de la Vierge », à rapprocher également de celui de l’inceste évidé tel qu’il se profile dans Les Folies Françaises (France est une Reine apaisée et allègre). À propos de Fragonard, Sollers écrit : « L’âge d’or est d’abord vécu chez soi dans une atmosphère d’inceste minutieusement sublimé et qui va éclairer, par en dessous, toutes les toiles. Cela aussi, c’est l’énigme : vie de famille et licence, à égalité. Temps long et temps court. Économie et dépense. » [17]

Et il est vrai qu’on ne peut imaginer d’inceste plus allégé (« troué ») que celui de la Vierge avec son Fils-Père. Les Folies Françaises est de la sorte un traité théologique sur l’inceste vécu comme trouée de la loi lourde de la reproduction : on remarquera que le même mot désigne une image et une parturition. Le Christ, étant père et fils de sa mère en est aussi son troueur, celui qui la traverse. C’est la clé des annonciations par le vide lorsque le Christ troue sa propre mère en la rejetant : « Qui est ma mère ? » « Femme, voici ton fils », « Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? »... L’inceste consiste ici à stratifier et diffracter le temps que l’on transperce : Ma mère devient ma fille à l’instant exact de l’inceste. Ma fille est ma maîtresse puis redevient ma fille, c’est-à-dire ma mère sur un autre plan temporel.

Strictement parlant, l’Annonciation est un phénomène très proche de l’expérience taoïste de la sainteté. Concernant la Vierge Marie, Sollers parle, commentant le Paradis du Tintoret, d’« effet indispensable de Trou » [18].

« En effet, si vous n’avez pas ce quatrième terme en écho, en doublure, comme médiatrice, pour parler comme les théologiens, comme corédemptrice, si vous n’avez pas cet effet de réverbération, votre Trinité ne tiendra pas le coup. Sans le trou, vous n’aurez pas les Trois qui ne sont pas de ce monde. »

Ailleurs, dans un texte intitulé Pourquoi j’ai été chinois : « Il faut trouver un vide qui ne soit pas un plein déguisé... Donc, qu’est-ce qui fait interruption ? qu’est-ce qui est comme un trou dans le tissu des phénomènes ? » Puis, parlant du « Pi », symbole viril représentant un cercle troué : « Là où il y avait du plein ou quelque chose d’érigé /le phallus/ on obtient au contraire une coupe avec un trou : du vide. Donc, c’est quelque chose qui propose, du corps et du rapport entre le corps et le sexe, et entre le sexe, le corps et le symbolique, comme une autre logique que vous retrouvez fonctionnant et qui intrigue tout le monde dans ce qu’on appelle la pensée chinoise, pensée qui passe pour être d’un autre ordre ou d’une autre nature. Moi, elle me semble émaner de moi, spontanément, bien que je n’aie pas l’air chinois. »

Dans ce dialogue, Sollers associe spontanément Chine et littérature (« c’est-à-dire mon expérience personnelle »), pensée et corps (« Il s’agit d’abord d’une expérience érotique. »).

On se souvient peut-être en effet que dans Femmes, Ysia, une amie chinoise du narrateur, est un des personnages les plus positivement érotiques du roman.

« Elle sent bon... Tout son corps sent bon... Tout son mince corps préparé, chaud, délié, privé trop souvent d’amour, sent bon... Une fois de plus, je suis épaté par son savoir-faire spontané... Presque mieux que Cyd... Comme si elle portait en elle, vivantes, les racines écrites du Tong-hsuan-tse... »« Et puis il y avait cette histoire de Daze Bao, qui n’était pas n’importe quoi pour quelqu’un qui s’intéresse à l’écriture et au fonctionnement de l’écriture dans l’espace. Cette espèce de folie d’affichettes, des proclamations, l’entrechoquement, l’annulation des unes par les autres, c’est quand même une expérience extraordinaire de surgissement du langage. »

On remarque que Nombres, titre biblique, est associé au Yi King comme Lois, titre platonicien, l’est aux Daze Bao, comme Paradis, titre catholico-dantesque, l’est à la Chine en soi.

Adolescent, Sollers a fait une autre essentielle expérience des limites, celle de l’asthme, du souffle dérobé, à injecter par conséquent de gré ou de force dans la langue. Cet axiome rimbaldien (« Un souffle ouvre des brèches opéradiques dans les cloisons ») débouche à terme sur l’écriture d’un seul souffle (plus banalement dite sans ponctuation) des trois Paradis.

Une seule langue, largement méditée depuis Drame, pouvait nourrir ce pari radieux qu’est Paradis, une seule langue associe à l’exégèse le souffle du phrasé (kiu), « l’art de ponctuer oralement les textes, comme on phrase une partition musicale » (Demiéville, Anthologie de la poésie chinoise).

Les derniers mots parus de Paradis, en 1991, sous le titre Paradis III (les trois versions ont suivi en dix ans la même courbe raréfiée que les épîtres de saint Jean), sont précisément dédiés à la Chine, « plateau jaune pomme jaune voisine coton blanc sur jaune regard d’encre glissé sur l’écrit » [19].

La langue et la pensée chinoises correspondent particulièrement bien au projet sollersien d’adhésion de l’écriture à l’immédiateté de son propre geste.

« Les Chinois », explique Marcel Granet dans La pensée chinoise, « veulent qu’écrite ou parlée l’expression figure la pensée et que cette figuration concrète impose le sentiment qu’exprimer ou plutôt figurer ce n’est point simplement évoquer, mais susciter, mais réaliser. » On a un peu l’impression de lire les lignes que Hegel consacre au sens pratique des Français, lorsqu’il compare leur « bonnet » au « bonnet » théorique des Allemands : « Les Français disent : « il a la tête près du bonnet » ; ils ont le sens de l’actuel, de l’action, de l’accomplissement, — l’idée passe immédiatement en action. »

Granet :

« Le chinois, il est vrai, possède une force admirable pour communiquer un choc sentimental, pour inviter à prendre parti. Langage rude et fin à la fois, tout concret et puissant d’action, on sent qu’il s’est formé dans des palabres où s’affrontaient des volontés rusées. Peu importait d’exprimer clairement ses idées. On désirait, avant tout, arriver (discrètement tout ensemble et impérativement) à faire entendre son vouloir. »

Célérité et concentration, deux points communs de la langue et de la stratégie chinoises, se retrouvent éminemment chez Sollers.

Dans Carnet de nuit Sollers donne le la de son écriture : la note « comprimé », « cellule vibrante », « capsule », plongée dans l’eau de la « nappe continue du récit ». « Jonction des deux : effervescence. »

On ne peut pas ne pas songer à la poésie chinoise, au tsiue-kiu, le « vers interrompu », dont on dit que « l’idée se propage à l’infini quand la parole s’arrête ». L’écriture s’accélère et se creuse, ainsi, dans Carnet de nuit, où un voyage de Paris à Venise est concentré en un paragraphe :

« Je regarde l’azalée rouge, puis le dôme du Val-de-Grâce, je ferme la porte, pluie, taxi, aéroport, Alpes, neige, motoscafo sous la pluie, tunnel d’eau grise, j’ouvre la porte, je redescends, café, mouette à la jumelle en suspens sur l’eau, bec orange, calme, près du grand deux-mâts amarré au quai, le Vaar, de Gibralatar. (Vaar : Vrai.) »

Lorsque Sollers fait l’éloge des récits courts de Kafka [20] — lequel s’était aussi pris de passion pour les textes taoïstes —, il pense probablement à la célérité du chinois, comme lorsqu’il emprunte sa ponctuation à Céline à partir de Femmes et jusqu’au Coeur Absolu. « Le fonctionnement même de l’idéogramme chinois pour moi c’est tout ce qu’il y a à raconter ; il n’y a pas à raconter autre chose », dit Sollers dans un texte intitulé Pourquoi j’ai été chinois. Ce qu’il nomme « l’énergie ramifiée de Céline » dans Carnet de nuit, est comparable pour Sollers à la fulgurance chinoise, à « l’idéogramme, c’est-à-dire la rapidité de l’intervention écrite ».

Ce qui permet aussi de comprendre la récurrence des sigles, chez Sollers : WOMANN, FAM, OEIL, ASTHME... Dans une époque envahie de sigles dits par des idiots et qui ne signifient rien, le sigle détourné est un idéogramme

humoristique qui rature et condense à la fois tout l’univers social à travers la loupe d’une de ses facettes.

« que signifie le sigle lafâme leurre absolu féminin pour ânes masculins encastrables » Paradis

Les Folies Françaises est nettement un roman transitoire, à partir duquel la ponctuation « célinienne » s’éclipse, se dissout plus précisément dans une ponctuation plus souple, toujours rapide (phrases courtes, calmes, claires), moins saccadée, plus fluide, comme est dissoute l’identité du narrateur qui ne sera plus nommément l’écrivain « Sollers », (ou « S. ») après Les Folies Françaises.

Ce n’est évidemment pas un hasard si la ponctuation que Sollers a adoptée depuis Femmes peut se métamorphoser avec Les Folies Françaises, récit d’un inceste heureux entre un père et sa fille (entre un écrivain et sa langue), soit d’une jouissance vécue sur le mode du raccourci, du résumé, de la simultanéité physiologique. Ainsi tout ce qui précède la situation elle-même (mère, naissance, beau-père, éducation de France) est condensé, expédié (« Allons vite à l’essentiel... ») dans les cinq premières pages du roman : « Un mauvais écrivain en aurait fait un livre. »

Ce roman rapide est fait de courts paragraphes et dialogues, où la voix, la musique de l’être (le titre du roman est celui d’une pièce de Couperin), prend une importance extrême [21]. La Chine apparaît brièvement mais significativement dans le roman avec le personnage de Maud et une photo, et sur la photo une minuscule inscription au canif sur la porte de bois d’une pagode [22].

Déjà le caractère fa, représenté sur la couverture de Lois, avait été choisi par Sollers parce qu’il entre dans la signification du mot « France » en chinois, comme dans celle du mot « loi ».

Enfin il n’est pas inutile de noter l’ironie de Sollers qui fait de sa France une Juive, à la fin du roman.

Français, chinois, et une gouttelette d’hébreu symbolique. Le compte est bon [23].

La Chine, dit Sollers, a d’abord représenté un contrepoids aux professeurs jésuites de son enfance, qui y étaient persécutés. Plus tard, le rapport de forces s’inverse : « Déguisé en maoïste pour voir l’université jésuite Aurore, à Shanghai. » Dans la même note de Carnet de nuit, Sollers cite la position de Leibniz sur la querelle des rites : « Tout système est vrai en ce qu’il affirme, faux en ce qu’il nie. »

La Chine est vraie en ce qu’elle affirme (tao), fausse en ce qu’elle nie (Mao).

On connaît les formules de Sun Tse sur les forces Cheng (orthodoxe, normale, directe, le coup classique), et Ch’i (non orthodoxe, extraordinaire,

indirecte, unique-rare-merveilleux). « La force normale (Cheng) », explique Samuel B. Griffith dans son édition de L’art de la guerre, « fixe ou distrait l’ennemi ; les forces extraordinaires (Ch’i) entrent en action en temps et lieu où leur intervention n’est pas prévue. Si l’ennemi subodore une manoeuvre Ch’i et y riposte de façon à la neutraliser, cette manoeuvre se transforme automatiquement en manoeuvre Cheng. »

D’une certaine façon, pour Sollers, la dialectique s’est jouée par « oscillation » (titre d’un texte de Barthes sur Sollers) entre le catholicisme et la Chine, sur le mode des forces « orthodoxes » et « non orthodoxes ».

Le Pape apparaît d’ailleurs régulièrement dans les romans de Sollers comme un stratège insigne, digne, par sa science du déplacement inclouable, de Napoléon, Frédéric ou Mao.

Mais la Chine, c’est avant tout le chinois, une écriture extraordinairement active, un langage « tout concret et puissant d’action » (Granet), un continent pour lequel Sollers va se passionner avec une intransigeante fidélité, où le projet qu’il poursuit depuis Drame — prendre le monde et ses reflets de vitesse en faisant coïncider l’acte et le récit —, est enfin possible. « La Chine » écrit-il dans La guerre du goût, « est aussi une expérience intérieure, universelle, qui devrait être accessible à tous ; une recomposition de l’espace et du temps, de l’audition et du geste, que notre civilisation planétaire, monomaniaque, affairiste, puritaine et morbide, ne peut que vouloir déformer et nier. »

Expérience intérieure, mais aussi bien « unité d’un espace parlant inattendu », dans laquelle nous cessons « enfin d’être doubles », comme écrivait Sollers à propos d’Artaud, « toute-présence du langage dans lequel nous baignons. Non pas un langage déjà accessible, codifié, parqué dans la parole dite ou écrite, mais arrivant de partout, occupant tout, atteignant à la fois notre corps et venant de notre nuit interne, au croisement de l’espace et de la pensée, là où le non-sens passe dans le sens, et où, en propres termes, nous réalisons nos signes ».

Sollers, dans le texte crucial Pourquoi j’ai été chinois, évoque la légende chinoise de la naissance de l’écriture, les signes gravés sur la carapace d’une tortue qui émerge de l’eau, et la révélation que fut pour lui l’idée d’une possibilité de simultanéité entre « le support et la marque », « le plein et le vide », « une gravitation qui contient son propre support au moment même où ça s’écrit ». « C’est le type d’écriture mythique que je cherche, c’est-à-dire une voix qui raconte la façon dont ça s’écrit pour bien marquer que ça n’est pas quelque chose qui s’écrit sur une surface mais que l’on est dans un milieu tout à fait étrange où le fait même de s’écrire produit un espace. Le déploiement d’un espace ou d’une surface est absolument concomitant au fait que quelque chose y soit tracé. Il y a simultanéité. »

Cette « simultanéité » correspond à une conception inédite de l’Espace [24], conception à laquelle Bataille et Artaud ont largement contribué à le conduire, comme aussi du Temps.

L’efficace promptitude de son écriture se rapporte manifestement à l’idée très particulière, fibrée et traversière, que Sollers se fait du Temps. Or cette idée elle-même n’est pas étrangère à la notion chinoise de Che.

Écoutons Marcel Granet :

« À toute partie individualisée de la durée correspond une portion singulière de l’étendue. »

« Les mots che et fang s’appliquent, le premier à toutes les portions de la durée, le second à toutes parties de l’étendue, mais envisagées, chaque fois, les unes comme les autres, sous un aspect singulier. Ces termes n’évoquent ni l’Espace en soi, ni le Temps en soi. Che appelle l’idée de circonstance, l’idée d’occasion (propice ou non pour une certaine action) ; fang, l’idée d’orientation, de site (favorable ou non pour tel cas particulier). Formant un complexe de conditions emblématiques à la fois déterminantes et déterminées, le Temps et l’Espace sont toujours imaginés comme un ensemble de groupements, concrets et divers, de sites et d’occasions. »

Dans Le Coeur Absolu, les notes du « carnet rouge », journal intime codé que le narrateur lit parfois et explicite à ses amies, témoignent clairement de la condensation idéogrammatique du temps sollersien.

En voici un échantillon, pris au hasard :

« DIMANCHE, 8h : Pourquoi j’aime Laura.

21 h : Gabrielle. Zurich, enfants. “Comme dans un livre.”

Amant pétrole. “Raconte.” Lettre.

1 h du matin : Kim. La Mousson. Les yeux. “Le Diable.” 2 fois. “Viole-moi.” Grimace. “Je n’appelle jamais.” »

Dans Carnet de nuit, Sollers compare la note de carnet à un comprimé effervescent plongé dans l’eau du récit, évoquant les épiphanies de Joyce. On peut aussi comparer ces notations aux origami japonais : des situations, des

personnages, des souvenirs érotiques repliés dans des phrases chiffrées se déploient après-coup dans la buée de leur narration aux deux jeunes femmes, cette narration n’étant elle-même qu’un autre chiffre plié parallèle.

« Il s’agit de l’anti-temps à l’état pur », écrit Sollers. Au temps social unifié s’oppose un temps personnel, purement qualitatif, individuel, multiple, réversible autant qu’extensible, involontaire comme la mémoire chez Proust (imprévisibilité des « crises » du Coeur Absolu), toujours finalement complice.

Lorsque Sollers dit de Paradis que « c’est le temps lui-même », lorsqu’il invente la formule « Je-suis-été » dans Le Secret ou celle de « l’anti-temps » du carnet rouge dans Le C ?ur Absolu, lorsqu’il cite l’inscription énigmatique du sarcophage dans La Fête à Venise... il reste fidèle à la conception chinoise d’une temporalité en situation, pas seulement anticipée ou remémorée, mais une temporalité vécue de l’occasion saisie, ce saisissement prenant précisément la forme de mots tracés sur une page, « un incendie simultané des mots et des choses dans le roulement de la narration », explique Sollers dans Vision à New York.

Les « crises » du narrateur dans Le Coeur Absolu sont d’ailleurs comprises comme des expériences cruciales, vécues à même le corps, de l’impromptu du temps. Comparables en cela à « l’expérience de l’instant » chez Bataille :

« L’instant », écrivait Sollers, « est cet innombrable sujet de la perte présent comme perdu, joué par toutes ses coupures ruisselantes de temps : ni une présence pleine, ni un remis-à, ni une absence, ni une rétention déployante, l’instant, simplement, l’instant strié, redoublé. [25] »

Ce que Sollers, dans la prépublication des premières pages de Passion fixe, nomme « un événement », correspond à une expérience quasi-mystique de coulissement du temps, un avènement de l’étendue, « une dénivellation déclarée

dans l’espace » qui conduit le narrateur à un « rebord surmonté du temps », de l’autre côté de sa mort ajournée, et le propulse en Chine, sans transition, précisément à l’intérieur d’une peinture chinoise qu’il se met à décrire.

« On ne peut pas mettre la peinture chinoise à l’imparfait puisqu’elle ne se donne jamais comme présente. Présente, elle le devient sans cesse à nouveau, depuis un passé transmis au futur. »

Le temps comme l’espace sont à la fois immanents et parcellaires, il n’y a pas un Temps ni un Espace transcendants, métaphysiques, mais une trame qu’un seul corps peut revêtir à la fois, comme un habit unique et inouï, tissé d’instants dont la fulgurance sait longuement se dire (la vraie célérité n’est jamais à court de souffle ni de mots), et de lieux dont la mobilité peut indéfiniment se traverser. Et ainsi, comme dit Tchouang-tseu, « en ne faisant rien, il n’y a rien qui ne se fasse ».

Les crises du narrateur sont donc autant de portes ouvertes sur des « événements », ni rêves éveillés ni hallucinations, mais états seconds (états doubles, plus précisément) caressant l’atmosphère dédramatisée de la mort depuis l’intérieur remémoré de l’évanouissement. Comme si, dans cet état, le mort transmettait en se laissant frôler une vision au vivant léthargique qui ne reviendrait à soi que parce que le mort décidait de se coulisser hors du jeu. Il ne s’agit pas de l’expérience plus commune du coma, expérience qu’a connue Sollers et qui n’occupe pas une place centrale dans son oeuvre. Il s’agit plutôt de cet état que décrit Drame où le cadavre est plus vrai que son faux double vivant qui le taquine. « En m’endormant, ce soir-là, j’ai commencé à voir des fleurs entre mes yeux et l’obscurité, une frise un peu au-dessus de ma tête, au-dessus du lit, dans le noir. »

Plus loin, une autre crise succède à la description de la perception consciente du bonheur d’être seul et d’écrire [26]. « Comme si le temps et l’espace n’étaient ensemble et furieusement qu’une même et longue agonie contradictoire, pleine de vie, interminable, cri de fibres, torsion... »

Dans Portrait du joueur, déjà, une longue description de l’acte et de l’état d’écriture laissait entendre que l’espace, le temps et la mort, sont en jeu dans ce

phénomène simple et pourtant si rare.

« Le moment approche ou l’espace va donner sa permission, l’autorisation, dans un déclic, d’être là sans être là, d’être vraiment le spectre du lieu, l’aventurier immobile de la doublure interdite. Et voici que le temps, à son tour, laisse faire. C’est-à-dire qu’il commence à se disposer en cercles autour de vous, en ondes concentriques par rapport au point de chute que vous êtes en train de devenir pour lui, pour son torrent barré, maintenant, pour le lac provisoire formé par votre respiration contenue, égale. »

« Encore vingt minutes ou une heure, et voilà, ça y est, vous êtes mort. Et vous continuez à vivre, à respirer, à penser, à ressentir, à juger. Les cercles s’agitent un peu, viennent se disposer presque confortablement autour de vous, il y a votre biographie parmi ces cercles, mais pas seulement la vôtre, toutes les biographies possibles, tous les secrets éventés, montrés. »

La « crise » est aussi un acte de revanche du langage pour avoir été transgressé par l’écriture : « Main droite récupérée sous jambe droite puis ramenée sur visage froid. Visage existe. Main ressent visage, visage reconnaît main. » « Évidence sexe et mort compliqué à démontrer facile éprouver. Petit nègre du fond des choses. »

Après avoir surmonté ce nouvel événement, le narrateur repense subitement à la mort de son père dans l’après-midi, basculant de sa chaise longue lors d’une sieste [27]. Ce Commandeur « jamais tout à fait absent » n’est pas le banal spectre oedipien du Père mais, plus finement, un héritage de prévention continuée contre la boucherie bavarde qui opère à même la chair de la vie sociale [28].

Le narrateur de Portrait du Joueur garde le souvenir des opérettes que son père aimait écouter à la radio, dans une phrase qui pourrait aussi bien s’appliquer aux écrivains à travers les âges : « Il y avait donc des gens partout, se comprenant à travers des mots incompréhensibles, des musiciens à n’en plus finir... »

Sollers a évoqué dans Vision à New York la mort et l’enterrement de l’incomparable professeur de silence que fut son père, en août 1970, au moment où Nombres et une première version de Lois l’ont conduit à une plénitude

problématique de son écriture [29]. Son projet de simultanéité entre l’acte et le récit (« la mise en scène de l’écriture par elle-même ») a, en un sens, trop bien réussi. Sollers parle de « comble », de « saturation », d’« obsession géométrique » : « Je sens que la phrase est trop sourde », dit-il.

Il faut entendre ce « sourd » aux deux sens : l’écriture est devenue si pleine d’elle-même qu’elle ne peut plus produire le creux, la distance nécessaire à l’écoute du réel. Et en même temps, cette absence de creux rend un son sourd, opaque, c’est une écriture dont la voix ne parvient plus à sourdre. Comme s’il lui manquait ce silence parlant dont faisait preuve son père, « amateur d’astronomie et de préhistoire », spécialiste de la perspective du silence dans le temps et l’espace, donc. Comme si par sa mort son père lui avait légué un « anneau luisant de silence » (Paradis II), un silence non seulement audible (moindre des choses, pour un écrivain, de savoir entendre le silence) mais visible, comme celui que contemple le narrateur d’Un Événement : « Le silence brillait dans son orbe, je le voyais. Ce silence-là est sphérique, on dirait qu’il mime une présence qui se passe très bien de vivants. »

À travers ce silence éloquent transmis par son père, des êtres parlants vont ressusciter, « comme si se levaient du texte des personnages vocaux qui commençaient à exiger la parole ».

On est donc à la fois dans la Bible (résurrection des morts), et dans le « vide parfait » des taoïstes, autour duquel s’érige, par exemple, le vase Tche, qui se renverse lorsqu’il est plein d’eau pour se redresser une fois vide, tel le saint dont les paroles doivent être conformes aux circonstances du quotidien.

Dans Paradis, le père du narrateur lui apparaît en rêve et à nouveau, comme pendant l’enfance du narrateur de Studio [30], lui délivre un enseignement silencieux concernant le silence. Il revient à la surface de l’herbe, « étendu léger fleur de terre » : « quelle apparition près des arbres est-ce que c’est lui qui me voit ou bien fait-il signe d’un autre univers tout près très secret avec quelle facilité il franchit l’entrée avec quel naturel il passe comme de la rosée alors c’est ça il y aurait une terre à l’envers et les morts seraient là tranquilles ignorés et c’est notre faute si nous ne pouvons pas les aider si nous leur restons fermés étrangers »

Et ce père si silencieux, « vaporeux distrait passant comme ça devant moi comme s’il sortait des lignes que je venais d’écrire », comparé à un jardinier, comme le Christ l’est aux yeux de la Madeleine, laisse se réciter à travers lui plusieurs passages du Nouveau Testament, commençant par le verset 6 du chapitre 4 de la première épître de saint Jean, où l’ouïe et l’écoute (akouei et audit dans les versions grecque et latine) à nouveau sont en cause [31]. Plus loin, on comprend que ce père ressuscité [32] ne parle pas vraiment. C’est la présence de son silence (« en passant et en étant là » [33]) qui parle pour lui, comme les apôtres, « remplis du Saint-Esprit », « disaient franchement la parole de Dieu » (Actes 4, 31). [...]

[...] Sollers s’est manifestement engagé avec le Spectacle dans une partie de go, ce vieux jeu chinois où il s’agit de « délimiter un territoire plus vaste que celui de son adversaire », soit ne pas se laisser encercler. Multiples manoeuvres de diversion, infatigables interventions, colloques, conférences, interviews, voyages, participent depuis longtemps à une procédure de désenclavement permanent.

Sollers explicite sa tactique du « double régime » dans un entretien :

Quand Debord affirme que dans le monde de la décomposition nous pouvons faire l’essai, non l’emploi de nos forces, je ne partage pas exactement son point de vue. C’est une question de technique. Il s’agit d’être à couvert. Je préconise le choix d’un double régime, un apparent, un autre caché, de manière à laisser croire à l’adversaire qu’il a usé vos forces. Par exemple Sollers se signale par une accumulation d’archives dans laquelle se trouve toute la mémoire de la bibliothèque. Et en même temps il est capable de ne pas en tenir compte. C’est docteur Jekyll et Mr. Hyde qui collaborent consciemment ensemble. Il peut donc faire le PLEIN EMPLOI de ses forces parce qu’il n’est pas embarrassé par la division du sujet, bien au contraire. Il a fait de cette division une arme. D’une façon générale, je vous conseille d’opérer à partir du double, et de ne pas avoir peur de récuser le conditionnement métaphysique qui voudrait que vous soyez seulement vous-même. La police vous somme d’être identique à vous-même, d’être “authentique”. Elle vous assigne à être celui que vous avez l’air d’être ; elle requiert de vous que vous vous conformiez à l’image qu’elle-même a décrété véridique. Qu’est-ce que cela donne ? En littérature, des récits d’aliénation.

Stéphane Zagdanski, Sollers en spirale,

in Fini de rire, Pauvert, 2003, p. 186-202 et 204.

Le texte complet se trouve aux pages 131-211 (notre extrait : p. 177-193 et 195) sur paroles des jours dans le volume

ÉTUDES (633 pages)

SOMMAIRE

Le corps de Dieu, préface

Humour d’Homère (2002)

La science idolâtre (1999)

Le crime du corps (1998)

Sollers en spirale (1998)

Cervantès émancipé (1997)

Les penseuses de Vermeer (1996)

Le temps vivant de Soutine (1996)

Impudeur du diable (1995)

Éloge du détachement (1995)

Éjaculations présocratiques (1995)

Autour du Sexe de Proust (1994)

Pour qui sonne la grâce (1993)

Autour de L’impureté de Dieu (1992)

Céline et Proust (1992)

Signes du Temps (1989)

L’enfer limpide (1989)

L’avenir du souvenir (1989)

La chair et le verbe (1987)

Tricherie sur la substance, postface

[1] L’Infini 106, Printemps 2009.

L’opinion ? Cette « méchanceté envieuse, lâche, imbécile, féroce, implacable, naturelle, fastidieuse, c’est ça l’opinion », disait Céline.

[2] « ce site qui s’appelle pileface a aussi sa propre ambivalence, pile et face, pile ou face, complémentarité comme dans l’autre concept chinois du yin et du yang, ou exclusion », écrivait V.K. il y a peu.

[3] Les analyses des relations entre Pleynet et la Chine étaient et sont encore plus insignifiantes.

[4] C’est moi qui souligne. A.G.

[6] Cf. Étrange étrangère.

[7] Depuis la rédaction de cet article, le livre a étté réédité. Cf. Le voyage en Chine de Marcelin Pleynet.

[9] Je souligne. A.G.

Voir le témoignage de Pleynet ici ainsi que Mao et la Chine.

[10] Cf. Philippe Forest, Le voyage en Chine.

[11]

- Tao Tö King 35

- Stanze, Exergue (p.7)

[12] Je souligne. A.G.

[13] Comme j’aime les associations impromptues, voici une vidéo du coréen Nam June Paik où l’on voit l’américain Merce Cunningham dansant avec à l’arrière-plan un portrait du chinois Mao tandis que parle (en français) le peintre espagnol Salvador Dali (A.G.) :

[14] Idem.

[15] Psaume 34. Traduction Louis Segond, 1910. Merci à M.D., qui lit l’hébreu, d’avoir trouvé.

[16] « Je n’avais parlé que de vous en commentant des poèmes Tang. »

[17] La guerre du goût.

[18] Théorie des exceptions.

[19] Souvenir, explique Sollers en note, datant de l’époque du premier fragment de Paradis : « Pomme dans l’avion, en Chine, printemps 1974 : détail vu. »

[20] « “Tout un roman” en dix lignes... C’est tout. Un mauvais écrivain en aurait fait un livre. »

[21] « Mais toi, tu me parles du même côté du son, comme si j’entendais une modification de ma voix passant par ma gorge. »

[22] « J’aime bien foncer, les yeux fermés, laisser une trace, revenir, clac... Cicatrice du temps... »

[23] « et moi j’écris ça en quoi en français du français ça de l’hébreu oui du chinois en état d’ébriasité » Paradis

[24] « Un espace rigoureusement irreprésentable. » Improvisations.

[25] Bataille, Colloque de Cerisy.

[26] « Ah, le temps béni où on écrit, par exemple maintenant, là, tout de suite, au soleil ; le temps où on se permet ce qu’on veut, rien, l’après-midi près de l’eau, mouettes et whisky, léger vent, personne, le rêve... »

[27] « Et demi-rêve toujours chaise longue basculée corps masse à terre. Râle bref. Gorge rayée. Comme quoi Commandeur jamais tout à fait absent, on s’en serait douté, calme. »

[28] « Father, lui, depuis longtemps écoeuré par l’hypocrisie et la bestialité des Temps, reste opportunément silencieux. » Le Secret.

[30] « Papa est étrange. Il sait des choses qu’il ne dit pas de front, mais en se taisant, en indiquant, en montrant. »

[31] « je l’entends me dire nous nous sommes de dieu et celui qui connaît dieu nous entend celui qui n’en est pas ne nous entend pas »

[32] « il est là ni en réalité ni en vision ni en rêve ni en hallucination ni en invention ni en fiction mais là tout simplement là comme quand il a été dit le lieu où ils étaient assemblés s’agita »

[33] « et le voilà donc qui signifie ça non pas avec des mots une voix mais seulement en passant et en étant là et moi je l’entends en voyant comme si je l’écoutais du dedans »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

La conception chinoise du Temps est plus sophistiquée que la nôtre. Elle combine deux mouvements, une composante linéaire, notre flèche du temps horizontale que la tradition chinoise (cf. Le Livre des Mutations ) nomme pien-i « mutation changeante », et une autre, circulaire que l’on pourrait placer sur un axe vertical (pour tenter une représentation) et figurer ainsi, spiralée, en liaison avec le Vide cosmique originel. La tradition chinoise la nomme pu-i « mutation non changeante »...(d’après François Cheng, Vide et plein [1] )

Elle combine deux mouvements, une composante linéaire, notre flèche du temps horizontale que la tradition chinoise (cf. Le Livre des Mutations ) nomme pien-i « mutation changeante », et une autre, circulaire que l’on pourrait placer sur un axe vertical (pour tenter une représentation) et figurer ainsi, spiralée, en liaison avec le Vide cosmique originel. La tradition chinoise la nomme pu-i « mutation non changeante »...(d’après François Cheng, Vide et plein [1] )

Dialectique chinoise ! Une sorte de « Temps constant » si l’on veut...

Sur le temps chinois, la langue chinoise, le temps dans la science moderne, à quand remonte l’intérêt de Sollers pour la Chine, un peu plus ICI.

[1] ...un petit livre très éclairant sur les philosophies chinoises qui ont été opérantes ces trois mille dernières années. Demain ?

Comme il faut revenir aux textes, à tous les textes, et ne cesser d’être curieux, je me suis un jour arrêté à la citation de Jean-Jacques Rousseau, extraite de La Nouvelle Héloïse, retenue pour exergue du Parc. Oubliée ? La voici :

L’exergue du Parc est la version courte du Littré :