Le dernier roman de Marc Pautrel, La sainte réalité. Vie de Jean-Siméon Chardin, paraît ce 3 janvier. Sur le plan littéraire, l’année commence donc bien. Pautrel, par une minutieuse description quasi phénoménologique des oeuvres, s’emploie à ressusciter les « natures mortes » du peintre. Avez-vous remarqué que c’est le nom propre de CHARDIN qui nous révèle son ADN et que c’est dans la passion de la CHAIR qu’elle se situe. En nous restituant par les mots « la présence charnelle des choses » (l’expression est de Merleau-Ponty) et ce qu’il y a entre les choses que Chardin nous montre (le vide aussi bien), Pautrel dresse un magnifique portrait et ressuscite, corps et âme, Jean-Siméon Chardin lui-même par le biais de ses seuls tableaux (car ce sont bien les oeuvres qui peuvent nous dire la vérité de la biographie d’un artiste et non la biographie, réduite dans le roman à quelques moments clés, qui explique les œuvres).

Le dernier roman de Marc Pautrel, La sainte réalité. Vie de Jean-Siméon Chardin, paraît ce 3 janvier. Sur le plan littéraire, l’année commence donc bien. Pautrel, par une minutieuse description quasi phénoménologique des oeuvres, s’emploie à ressusciter les « natures mortes » du peintre. Avez-vous remarqué que c’est le nom propre de CHARDIN qui nous révèle son ADN et que c’est dans la passion de la CHAIR qu’elle se situe. En nous restituant par les mots « la présence charnelle des choses » (l’expression est de Merleau-Ponty) et ce qu’il y a entre les choses que Chardin nous montre (le vide aussi bien), Pautrel dresse un magnifique portrait et ressuscite, corps et âme, Jean-Siméon Chardin lui-même par le biais de ses seuls tableaux (car ce sont bien les oeuvres qui peuvent nous dire la vérité de la biographie d’un artiste et non la biographie, réduite dans le roman à quelques moments clés, qui explique les œuvres).

Jean Chardin. Initiales JC, un mystérieux gobelet, volé puis retrouvé, en témoigne comme un calice : « JC comme Jean Chardin, le nom de son père et aussi son premier prénom, et aussi le premier prénom de son fils à qui il léguera le gobelet un jour, et il sourit en songeant que ses initiales sont les mêmes qu’on utilise pour préciser les dates anciennes du calendrier : avant JC, après JC, les initiales du fils de Dieu et Dieu à la fois ». Quelle curieuse vie que celle de Chardin ! Traversée de multiples drames personnels : la mort, très jeune, de sa première femme, Marguerite Saintard (1709-1735) [1], de ses deux petites filles, le suicide de son fils unique Jean-Pierre (il se noie à Venise). Chardin, écrit Pautrel, « se sent frappé par une bizarre malédiction, détesté des dieux à la façon d’un héros grec condamné à errer avec comme seule récompense celle pour laquelle tous les mortels se damneraient, mais qui lui semble parfois dérisoire : l’Art. » Le Saint-Esprit était-il malgré tout sur lui comme son second prénom, Siméon, peut le laisser penser [2] ? Il règne en tout cas sur l’œuvre de Chardin. « Il est assez incroyable, écrit encore Pautrel, qu’il ait vécu et peint en plein XVIIIe siècle pré-révolutionnaire, au milieu des encyclopédistes, et se soit consacré uniquement à des scènes familiales et à des natures mortes, c’est-à-dire à l’expérience individuelle et non pas collective (Marcelin Pleynet, dans une intuition géniale, a d’ailleurs relié Chardin à Fragonard et Watteau — analyse ensuite systématiquement ignorée par la critique institutionnelle —). Il y a là un message qu’il fallait faire passer aujourd’hui en 2017, autre période pré-révolutionnaire s’il en est [3]. » Alors que partout semblent se multiplier les signes serviles d’une régression volontaire, voilà donc un écrivain qui, s’appuyant, après d’autres, sur le XVIIIe siècle français, ne craint pas de nous annoncer, discrètement, une révolution à venir ! Le message sera-t-il entendu ? Dans dix, vingt, trente ans ? Assurément il y faudra le temps. C’est le pari de Marc Pautrel.

A ce dossier mis en ligne le 6 décembre dernier (Chardin est mort le 6 décembre 1779), j’ai ajouté un extrait du roman particulièrement beau et éloquent que j’ai intitulé « La tabagie et le gobelet d’argent » (Pautrel, qui donne à voir, volontairement, ne cite aucun titre d’œuvres de Chardin). L’auteur ose y affirmer que « le tabac, le vrai, le pur, est un puissant soutien, sa fumée un point d’appui sur la réalité physique » et que « fumer c’est penser ». Vous lirez aussi deux critiques récentes parues dans les rares revues où il est encore question de la littérature vivante.

Chardin, La Serinette dit aussi Dame variant ses amusements, 1751.

Première commande royale passée à Chardin. Zoom : cliquez l’image.

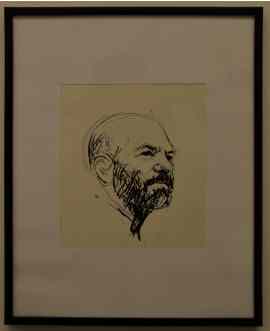

Marc Pautrel l’annonçait, le lundi 10 octobre 2016, sur son blog, Ce métier de dormir (c’est aussi le titre de son premier livre)... La sainte réalité, son dernier roman devrait sortir au début du mois de janvier chez Gallimard, dans la collection L’infini. C’est une Vie de Jean-Siméon Chardin. Un extrait est publié dans le numéro 137 de L’Infini qui sort ces jours-ci. Le voici, en avant-première (« dans une version antérieure du texte que j’ai, depuis, modifié pour le livre », m’écrit Marc Pautrel). Chardin (« Saint Chardin ») : connu, reconnu (quand même, de son vivant), méconnu pour l’essentiel (au XIXe [4] et au XXe siècle) ? Ce grand peintre du XVIIIe siècle a eu ses admirateurs, et non des moindres : Diderot, Proust, etc., et, plus récemment, deux poètes, Francis Ponge et Marcelin Pleynet. Nous vous proposons de relire certains de leurs textes.

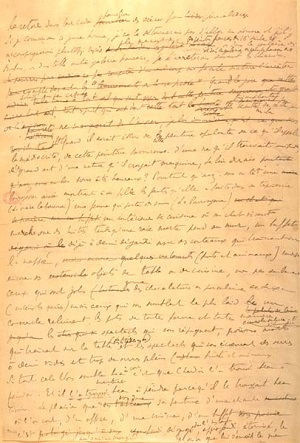

Longues corrections d’épreuves

« Après mille événements privés imprévus, je viens de renvoyer à Gallimard les épreuves corrigées de La sainte réalité, mon prochain roman à paraître en janvier 2017.

Le roman porte comme sous-titre Vie de Jean-Siméon Chardin et il a fallu recueillir quantité d’informations sur la biographie et surtout les tableaux du peintre, l’un des plus grands du XVIIIe siècle et pourtant souvent oublié quand on évoque cette époque. Aller aussi observer les toiles, chaque fois qu’elles étaient visibles, le plus souvent au Louvre. Et surtout vérifier les dates, les patronymes, les prénoms, les lieux, la dénomination des objets peints, l’Histoire en général, bref ce fut long et minutieux. Il restera peut-être des micro-erreurs, mais on aura fait le maximum, un grand merci aux correcteurs, notamment la préparatrice de copie.

Ce roman est un peu plus gros que mes livres précédents et il paraîtra comme toujours dans la collection de Philippe Sollers, L’Infini. Le texte de la quatrième de couverture devrait être en ligne d’ici peu sur le site de Gallimard. »

Le 19 novembre, Pautrel rendait Hommage aux correcteurs.

La sainte réalité.

Vie de Jean-Siméon Chardin

Collection L’Infini, Gallimard

Parution prévisionnelle : 03-01-2017

« Chardin sait que la révolution se prépare, à Paris et dans le reste du pays, tout va basculer, c’est inévitable, les encyclopédistes vont triompher, le futur est en marche, la guerre du Vrai contre le Faux ne fait que commencer. Ses piètres collègues nouvellement acclamés, les peintres historiques, exposent partout dans les salons leurs grandes toiles néoclassiques, didactiques et poussives ? Soit : il leur oppose ses études de têtes au pastel, le portrait de jeunes enfants, un par un, heureux et très sûrs d’eux, pas du tout inquiets, ou également, maintenant, son propre portrait, l’étude de tête de Monsieur Jean-Siméon Chardin réalisée par lui-même. »

« Chardin sait que la révolution se prépare, à Paris et dans le reste du pays, tout va basculer, c’est inévitable, les encyclopédistes vont triompher, le futur est en marche, la guerre du Vrai contre le Faux ne fait que commencer. Ses piètres collègues nouvellement acclamés, les peintres historiques, exposent partout dans les salons leurs grandes toiles néoclassiques, didactiques et poussives ? Soit : il leur oppose ses études de têtes au pastel, le portrait de jeunes enfants, un par un, heureux et très sûrs d’eux, pas du tout inquiets, ou également, maintenant, son propre portrait, l’étude de tête de Monsieur Jean-Siméon Chardin réalisée par lui-même. »

Marc Pautrel est né en 1967 et vit à Bordeaux où il se consacre entièrement à l’écriture. Il a déjà publié cinq romans dans la collection « L’Infini », dont Une jeunesse de Blaise Pascal (2016) qui a reçu le prix Henri de Régnier de l’Académie française [5].

Marc Pautrel chez Gallimard, coll. L’infini — Site de Marc Pautrel.

Précommander en ligne : mollat - Cultura - Fnac - leslibraires - decitre.

Le(s) lièvre(s), le canard et la raie (ce n’est pas une fable de La Fontaine, c’est un roman). On a pu l’écrire : l’Art est.

Extrait 1

À l’âge de dix-huit ans, le fils d’un menuisier du Roi, fabricant de billards, souhaite apprendre comment peindre. La chose lui paraît nécessaire. D’abord il imite la nature, ensuite il cherche à la comprendre, enfin il en extrait la vie.

Elle l’a donc pendu tête en bas. C’est un beau lièvre tué ce matin même et qu’on vient d’apporter, la cuisinière l’a accroché à un clou du mur en face de la fenêtre. Son poil est vif et lumineux, soyeux comme de la nacre, sa queue claire, son flanc et son cou brillants, c’est un lièvre mystérieux, il est mort et cependant il semble encore vivant. La tête de cet animal en particulier, intéresse beaucoup Jean-Siméon Chardin : deux yeux, une bouche, des narines, un crâne ovoïde, des oreilles, ce lièvre est le cousin des humains. Il est mort mais il reste très beau, on doit le conserver, le saisir maintenant tel quel, à la fois vif et décomposé, il mérite un tableau.

Sa patte arrière droite [gauche] [6] est suspendue au crochet du mur et autour s’est enroulée la lanière de cuir de la poire à poudre, tandis que l’animal pend le flanc appuyé contre la gibecière épaisse de celui qui l’a tué. En bas, à hauteur de sa nuque et de ses pattes avant, il a le cou cassé et la tête qui repose sur le rebord du muret. Il semble dormir, totalement épuisé.

Les pattes avant pendent dans le vide, croisées l’une devant l’autre, les oreilles restent dressées et pointues comme des cornes, l’œil est ouvert, la gueule fermée. Les moustaches nombreuses et vives partent dans toutes les directions. Il subit son sort. Il est mort. Pendu et écartelé, et presque démembré, il parvient pourtant, étiré par la force de gravité, à reproduire dans sa rigidité mortuaire l’élan qui fut jadis le sien, les pattes avant lancées très loin, les pattes arrière appuyées sur le sol, un arc libéré, un cercle déployé, bondir, filer plus vite qu’un cheval, ciseaux infatigables des pattes, détente du corps tout entier, terrien volant l’espace d’un instant. Il n’est pas si mort que ça, à tout moment il pourrait bouger, sursauter pour se décrocher, ressusciter et s’enfuir, quitter la toile où Chardin fait mine de l’enfermer.

Aucune blessure n’est apparente sur son corps, pas de plaie, pas de sang, aucune trace de plombs ni de tête aplatie par un coup, il ne souffre de rien d’autre que de sa liberté entravée par cette vie arrêtée. Une paupière de poils lui dessine un œil en amande qui semble soudain si triste, mille regrets d’être ici, mille regrets de ne pas comprendre qui il est et pourquoi son instinct de vie l’a quitté.

Autour du lièvre, la gibecière, la poire à poudre, le mur et la paillasse partagent la même couleur grise que son poil, comme s’ils le lui avaient prise, comme s’ils faisaient un avec lui, et seul le dessin de ses yeux, le bas de sa gueule, l’arrière de ses pattes et son immense flanc offert à tous les regards produisent une lumière jaune pâle, un moire beige qui est l’ultime manifestation de sa vie. Parce que Chardin l’a regardé et parce que d’autres ensuite regarderont la toile, ce grand lièvre est encore vivant.

Après plusieurs semaines de travail, le peintre estime son tableau fini. Il a vingt neuf ans, il ne sait pas encore s’il a atteint son but et s’il peut s’estimer satisfait, mais il laisse quelques amis regarder sa toile. Il n’avait rien d’autre à peindre, pas les moyens de payer des modèles, il a travaillé avec ce qu’on venait de lui offrir : un lièvre. Il n’a pas voulu le faire ressemblant, il a voulu le faire vivant. Le faire vif et mort à la fois, oui, c’est exactement ça : être dans la même seconde vivant et décédé, absent et présent. Des amis voient donc le tableau, c’est un de ses premiers en dehors de deux essais de jeunesse, une enseigne peinte pour un chirurgien et une scène de partie de billard. Tous applaudissent, ils sont heureux à la vue de sa toile, quelque chose se passe, ils s’enthousiasment, ils ne comprennent même pas pour quoi, ils sourient, ils répètent les mêmes phrases : miracle, incroyable, chef-d’œuvre, merveille, bijou. Les amis sont si généreux avec lui, Chardin ne les croit pas mais il les remercie, ils sont très affectueux et leur vraie joie le touche. Cela valait la peine de faire des efforts, ce lièvre ne lui semble pas encore parfait mais il est déjà là, il vit au-delà de sa mort, quelque chose se tient ici, dans l’espace des deux dimensions, qui palpite.

Il est le deuxième fils, et pour une raison inconnue peut-être le plus aimé, en tout cas le plus protégé. Dans sa famille, beaucoup d’enfants sont nés et ont survécu, ses deux frères, sa sœur, ses deux demi-sœurs plus tard, et chacun a pu choisir le métier qu’il voulait. Par exemple, travailler le bois, la plus douce des matières sur cette terre, débiter, mesurer, scier, raboter, jointer, polir, vernir, le bois est comme une chair statique, vivante mais simulant la mort, un animal docile pour peu qu’on y passe du temps, Jean-Siméon aurait pu continuer cette tâche de menuisier comme son grand-père et son père, travailler le bois et le faire non pas pour monter de simples meubles, mais pour créer ces grandes tables de jeu pour adultes que sont les billards. Son père est le maître des menuisiers de billard, il fournit le Roi et les grandes Cours d’Europe. Le fils aurait pu continuer le travail du père mais il brûlait de faire autre chose : copier, doubler, reproduire, renouveler, créer à partir de rien, créer la vérité. Peindre. Et son père lui a laissé toute liberté. Et il l’a même soutenu, a usé de ses relations pour l’inscrire à un cours, dans la mesure de ses moyens financiers et à égalité avec les autres frères et sœurs, son père l’a aidé à commencer à apprendre lentement à peindre, il l’a mis dans une petite école de peinture, l’Académie de Saint-Luc, pas la plus prestigieuse, mais une où il pouvait essayer, se lancer et progresser peu à peu. Il a donc appris à copier les tableaux du maître de l’école, un peintre installé et de valeur honnête, puisque faute de pouvoir payer les modèles on y recopie les tableaux eux-mêmes, on copie la copie, alors qu’il faudrait copier l’original. Chardin veut prendre ce que le monde lui tend, alors il prend seulement ce qu’il a autour de lui, et le jour où on lui offre un lièvre il le peint, et une fois la toile achevée, les autres en la voyant lui confirment son intuition, ils lui disent : oui.

Quelqu’un maintenant lui demande un pendant à ce lièvre, un second tableau pour composer un duo, alors il fait acheter par la cuisinière cette fois un oiseau aquatique : un canard, et à nouveau elle le pend tête en bas, sans doute pour mieux le conserver. Chardin le prend tel qu’il est, mais il le prend entièrement, aucun peintre n’a jamais fait ça, il le prend tel qu’il le voit en vérité, un canard doublement vivant car mort et ressuscité, rendu à une vie transcendante en attendant d’être mangé.

Vertical comme une flèche, rectiligne de la patte pendue jusqu’à son col blanc, avec une tête vert foncé et un bec orange, ventre offert, et ses ailes déployées sur le côté par la pesanteur, comme s’il allait s’envoler, comme s’il volait, comme s’il descendait en piqué vers le sol avec une allure d’aigle, si ce n’était son corps épais et duveteux, tortillé, lourd et maladroit, qui penche légèrement d’un côté, déséquilibré par l’unique patte attachée au clou. Une flèche grise, blanche, orange et verte, comme un grand cygne déployé et fondant du ciel.

Chardin a décentré le canard col-vert, et à sa droite, sur le rebord de la paillasse, il a posé une bigarade, cette sorte d’orange amère qui se cuisine avec les gibiers. Chacun joue ici son rôle et se tient coi, le canard pointe le sol, tendu par l’attraction terrestre, la bigarade sur le flanc, et à demi cachée derrière une de ses feuilles, est immobilisée, comme une sphère qui ne demanderait qu’à tourner mais attend l’animal, qui lui est toute entière dévouée en prévision du futur imminent, le plat, le canard à l’orange, ce mets que plus tard mangeront les humains, à commencer par l’homme qui peint. D’où venez-vous, où allez-vous ? De la nature à la mort, puis de la mort à l’humain, qui lui-même ira à la mort. Pas de peinture plus consciente du cimetière, et donc de la vie présente et de la vie éternelle, que ce que Chardin peint. Ses collègues expliqueront bientôt qu’il est un peintre de valeur secondaire parce qu’il ne peint que des natures mortes ? qu’il ne fait que des légumes et des animaux, des ustensiles de cuisine et des fruits ? C’est parce qu’ils ne savent pas quoi dire pour exprimer leur trouble, parce qu’ils ont peur de voir.

Pour postuler à la très prestigieuse Académie Royale de Peinture et Sculpture, chose à peu près impossible pour un inconnu, il va convaincre par un stratagème. Ayant invité un éminent membre du jury à venir voir son travail préalablement, afin de savoir s’il a assez de talent pour candidater, avant de le recevoir il le fait patienter longuement dans le vestibule de l’appartement familial. Autour des meubles, bibelots, tentures et tapis, Chardin a accroché au mur ses propres toiles. Quand le peintre arrive enfin, le juré de l’Académie le félicite pour sa collection de tableaux, sans doute l’œuvre de quelque grand maître flamand, dit-il, très forts, très beaux, et l’homme ajoute qu’il l’envie, qu’il faudra qu’il lui présente son marchand et lui donne le nom de ce peintre qu’il n’a pas identifié, l’auteur de ces toiles si troublantes. Et à présent, ajoute le visiteur, allons voir vos tableaux. Chardin lui répond en souriant : Vous venez de les voir.

Impossible de tricher avec un peintre tellement en avance sur son temps, l’académicien est beau joueur, il rit, il fait le geste de l’applaudir, il lui lance : Rejoignez nous très vite, nous avons besoin de peintres comme vous, vous êtes un maître. Chardin n’a pas vingt-cinq ans, il se tient déjà tout en haut, sur un piédestal que chaque jour il doute d’avoir atteint et que pourtant, au moment de débuter une toile et au moment de l’achever, il a l’absolue certitude d’occuper. Il vient de frapper fort. Deux tableaux, dont un définitif et aussitôt légendaire.

Le monde est un triangle. Une grande géométrie, un équilibre parfait et très secret, un nombre d’or sans cesse recommencé, tout cela peut se prouver. Chardin prend une raie, cet animal irréel, mi-poisson mi-oiseau, une grande aile aquatique. Il a eu du mal à trouver cette raie à Paris, un poissonnier bizarre à qui il en demandait lui a répondu le mois prochain, un commerçant plein de mystères, qui depuis lors lui en fournit une nouvelle chaque semaine, les animaux périssent plus vite que la toile ne se peint, les couleurs s’enfuient, l’odeur s’installe, il faut changer le modèle animal plusieurs fois de suite.

Un triangle au milieu d’un rectangle. La majestueuse raie est pendue à un clou, le dos contre le mur. Elle offre à tous les regards son ventre nu, ses yeux, sa gueule. Ses entrailles sont ouvertes, exposant son anatomie interne, les organes du ventre roses comme les intestins d’un bœuf écorché, elle se vide calmement avec une impudeur exquise. Et elle sourit, la gueule distendue par la suspension, la force de gravité lui donnant un rictus de tristesse et de contentement . On jurerait que cette raie est heureuse d’être peinte. Elle pose, elle s’abandonne, elle est morte mais encore très vivante, elle sera le principal plat du prochain repas.

Sous son aile, et reposant sur la paillasse, se trouvent les autres plats, deux brochets de petite taille, la gueule ouverte, les yeux statiques et comme souffrants, ils sont sur le flanc et ils subissent leur sort. Des huîtres déjà ouvertes les entourent, ainsi que des poireaux et tout ce qu’il faut pour préparer celle qu’on a suspendue au mur, casserole de cuivre, moulin à poivre, vinaigre de vin, pichet d’huile et long couteau.

Malgré tout, au-dessus des huîtres, les escaladant et les convoitant, se trouve un être vivant, un petit chat gris et blanc. L’animal, aux aguets, le dos rond et la queue dressée, est immobilisé, bien plus mort que la raie, les poissons ou les huîtres, bien plus inutile que les casseroles, ce chat est un invité imprévu, un intrus, il ne sait même pas que la raie est la reine, que c’est elle seule qu’il devrait désirer.

Tout tend vers elle : le corps du chat qui pourtant regarde dans la direction opposée, les brochets qui semblent en être une excroissance écaillée, la casserole et d’une taille si modeste que jamais la majesté triangulaire ne pourra y entrer sans être débitée en carrés et dès lors profanée, le manche de l’écumoire qui s’incline dans sa direction, le couteau glissé sous la nappe retroussée et dont le manche de corne dépasse au-dessus du vide, la bouteille de vin posée devant une des grandes nageoires, comme attendant d’être enlacée par elle.

Une raie pendue au mur, avec le ventre ouvert répandant ses entrailles, et qui semble sourire. Voilà la principale toile que Chardin propose à l’Académie comme chef-d’œuvre qui prouvera sa maîtrise. Le choc est considérable chez les académiciens. Ils ne comprennent pas comment il a fait, ils ne comprennent pas ce qu’il dit, alors que pourtant ils savent bien qu’il dit quelque chose, qu’il leur parle distinctement à l’oreille et au cœur, et qu’ils ressentent tout, qu’ils saisissent tout, sans savoir quoi ni savoir pourquoi. Ce jeune peintre de vingt-cinq ans n’est pas un magicien mais un jeteur de sort, une espèce de sorcier pacifique, un Saint. Saint Jean-Siméon Chardin.

Marc Pautrel, L’Infini 137, Automne 2016.

Extrait 2 (La tabagie et Le gobelet d’argent)

Chardin, Pipe et vases à boire, dit aussi la Tabagie. Peinture à l’huile (vers 1737).

Musée du Louvre. Photo A.G., 25-01-17. Zoom : cliquez l’image.

Naturellement, Chardin est un homme qui pense beaucoup, qui médite longuement, dans le silence et la solitude. Mais, parce qu’il sort assez peu, qu’il n’est pas un fervent et infatigable marcheur comme certains de ses amis, et qu’il reste le plus souvent immobile, c’est en fumant qu’il pense.

Le tabac, le vrai, le pur, est un puissant soutien, sa fumée un point d’appui sur la réalité physique. Chardin utilise différentes pipes, assez classiques, de longs tuyaux fins terminés par un cône dans lequel il tasse son tabac. On lui a offert une magnifique tabagie, une grande boîte en bois de palissandre, doublée en dedans de satin bleu, et garnie de plusieurs tuyaux de pipe, de deux petits gobelets, d’un entonnoir, d’un porte-bougie, d’un éteignoir, et de deux palettes. Fumer c’est penser, alors il peint sa belle tabagie, il peint les instruments de sa méditation.

La boîte est ouverte et disposée de biais, montrant sur son côté gauche une poignée d’argent et sur le bord intérieur du couvercle le fermoir à dé lui aussi en argent. Le bois précieux , marron clair avec sur ses arêtes des éclats de lumière, se détache sur le pan de mur jaune. À l’intérieur du couvercle, le reflet du satin bleu est découpé par l’ombre de huit carrés marquant un matelassage, et de la boîte émergent les outils d’argent du fumeur. La tabagie est elle-même pour partie cachée par un pichet en faïence blanche à motif bleu ciel et un pot de porcelaine peinte de pétales et volutes rouge et bleu, avec, posé tout près, son couvercle cerclé d’argent.

Dans l’angle droit de la scène, en bout de table, une courte pipe de couleur ivoire est orientée vers l’extérieur et son foyer touche le bas d’une sorte de verre à pied en bronze, et entre cette pipe et le pichet, des taches brunes éparpillées sur la table : quelques restes de tabac. Du côté opposé, et barrant la scène en une entaille parfaitement rectiligne, une pipe très longue, et fine comme une paille, s’appuie sur la boîte et plonge jusqu’au bord de la table, où repose sa petite tête de terre cuite marron, devenue noire à son extrémité, laissant apercevoir dans son foyer un minuscule cercle rouge vif, le signe de la combustion que confirment les quatre volutes de fumée à peine perceptibles qui s’élèvent au-dessus. Derrière cette longue pipe allumée et posée en équilibre, un flacon de verre bouché. Devant la pipe, omniprésent et étincelant, à nouveau un gobelet d’argent.

Il y a là tellement de désordre et d’empressement, d’excitation et de beauté, la lumière appuyée qui trace de longues ombres nettes derrière les objets, le satin bleu à l’intérieur du couvercle, le blanc terne de la faïence, le reflet du vernis du palissandre, le miroir ovale du gobelet d’argent, la tête noircie de la pipe allumée et celle immaculée de la pipe éteinte et encore vierge de tout feu, que Chardin ne peut cacher la joie qu’il a eue à peindre les objets d’un de ses plus grands plaisirs : fumer, c’est-à-dire modifier l’air que ses poumons absorbent, changer le monde qu’il respire, l’univers qui l’entoure. Regarder ses tableaux, ce devra être comme ouvrir la boîte de palissandre et commencer à fumer : tout s’éveille, tout s’élève, la réalité est validée, le corps est confirmé, aucune contestation possible.

Parce qu’il doit pouvoir prouver la réalité avec n’importe quel objet, Chardin peint ceux qui l’entourent, les ustensiles qu’il possède et qu’il utilise. Depuis son second mariage et grâce à la fortune de sa femme, il a acquis des objets raffinés, des faïences, des porcelaines, ou des couverts précieux. Mais parmi les objets qu’il préfère, il y a surtout le gobelet d’argent, une timbale qui lui est personnelle, qu’il a possédée de tout temps, et sur le bord de laquelle ont été gravées les lettres JC, une gravure qu’il tourne vers l’arrière chaque fois qu’il peint le gobelet, mais dont la présence secrète est pour lui essentielle, JC comme Jean Chardin, le nom de son père et aussi son premier prénom, et aussi le premier prénom de son fils à qui il léguera le gobelet un jour, et il sourit en songeant que ses initiales sont les mêmes qu’on utilise pour préciser les dates anciennes du calendrier : avant JC, après JC, les initiales du fils de Dieu et Dieu à la fois.

Parce qu’il n’y a pas de hasard, c’est ce gobelet qu’un matin un voleur, profitant de la porte de l’immeuble restée entrouverte, vient dérober dans l’appartement. La police l’attrape quelques jours plus tard et le gobelet que l’homme a revendu trente livres, un demi-mois de salaire, est également retrouvé. Le voleur, un homme de cinquante six ans, explique à la police qu’il a vu ce gobelet d’argent posé sur une cuvette en faïence et que son éclat au soleil était tel qu’il n’a pas pu s’empêcher de le saisir et le glisser dans sa poche, sans réfléchir, sans comprendre pourquoi, et il est reparti sans rien voler d’autre, refermant la porte derrière lui. La police a restitué l’objet à Chardin, cela faisait des années qu’il ne le peignait plus, il le pose sur une table basse, ce sera pour plus tard, si l’occasion se présente à nouveau un jour, ultime présence du gobelet d’argent.

Chardin, Le gobelet d’argent, vers 1768.

Musée du Louvre. Photo A.G., 25-01-17. Zoom : cliquez l’image.

Cinq fruits et trois objets regroupés et presque serrés au milieu d’une grande surface vide, comme si la place manquait alors que c’est l’inverse, comme si tous les objets devaient se toucher l’un l’autre, au moins deux par deux, pour ne pas disparaître, comme s’ils avaient peur de quelque chose, d’être saisis, déplacés, séparés. Le gobelet d’argent se tient à gauche, immense, étincelant, large et haut, reflétant tout ce qui l’entoure. Contre sa base est adossée une pêche, jaune pâle et rouge, le trou de tige tourné vers le spectateur, et devant elle une deuxième pêche, le bas et le haut rouge mais le flanc jaune, et elle touche une troisième pêche, beaucoup plus grosse que les deux autres et en équilibre su le côté, au pourtour rouge et au sommet jaune, qui se présente presque à l’horizontale, calée contre une écuelle de terre légèrement évasée et à l’intérieur blanc, une cuillère d’argent y est plongée, dont on ne voit que le manche élargi et sculpté.

À droite de l’écuelle, à quelques centimètres d’écart, deux châtaignes d’une couleur plus claire que le récipient mais plus foncée que la table de pierre sur laquelle elles sont posées. Trop éloignées et trop petites pour être réfléchies dans la courbe du gobelet d’argent, elles forment pourtant l’indispensable point d’équilibre contradictoire de son hégémonie, brillantes à leur échelle, serrées et tournées l’une contre l’autre, isolées, minuscules. Le gobelet règne sur la scène, son corps reflète les trois pêches dans la variété de leurs couleurs, ainsi que la cuillère, mais également, à la gauche de ce reflet, énorme et diffuse, une masse sombre et bleutée, une chose que l’on ne peut pas voir mais que l’on sait présente, et immense, et forte : un corps omniscient.

Marc Pautrel, La sainte réalité, p. 107-112.

Transfuge n°105, janvier 2017, p. 50.

Zoom : cliquez l’image.

C’est une vie de Jean-Siméon Chardin Elle a été marquée par les épreuves. Celui qui voulait sanctifier la vie dans ses tableaux a été douloureusement frappé « par une bizarre malédiction ». Il a perdu ses deux petites-filles, son fils unique et sa première femme. Les honneurs ne font qu’accentuer ce vide qui se creuse autour de lui. Seul l’art pratiqué avec une exigence extrême contrecarre l’absurdité de l’existence. Chardin se montre d’emblée offensif. Lui qui n’a pas pu bénéficier de l’apprentissage souhaité se confronte à tous les obstacles, sans se décourager ni se précipiter, et mobilise les ressources nécessaires pour faire son chemin. Il a le don de montrer les êtres et les choses, d’en percer l’écorce, et d’en dégager la profonde insistance. Sa grande affaire, c’est la réalité. Pas question de se contenter de la ressemblance, ce qui compte, c’est d’accroître, d’élargir la nature, d’en faire « un espace de pensée et de vie ». Cette « sainte réalité », il va la chercher dans cette effervescence de détails, cette réverbération infinie de l’émotion et ce contrôle sévère du déséquilibre, du désordre et donc de la construction. Marc Pautrel donne consistance à un mouvement qui concentre à la fois la vie et l’œuvre de Chardin. Il ne s’agit pas seulement de contempler ce mouvement, mais de s’y inscrire, de le suivre dans toute son étendue, de l’explorer dans la diversité de ses remous et de s’en imprégner. Les séquences biographiques sont dépouillées de leur gangue inutile, réduites au plus incisif, et associées à de délicates et précieuses descriptions d’œuvres peintes à la même période que les événements rapportés. De telles juxtapositions apportent un degré supérieur de vivacité et de signification à la trajectoire exceptionnelle de Chardin.

Didier Arnaudet, art press 440, janvier 2017, p. 84.

Et maintenant Chardin vu par des écrivains et philosophes : Pleynet, Diderot, Proust, Derrida, Ponge...

Chardin, le sentiment et l’esprit du temps

Marcelin Pleynet

- 2ème édition, 2003.

« Ce livre est, en grande partie, constitué d’un cours que j’ai consacré à L’Enfant au toton de Chardin, dans le cadre de mon séminaire à l’école nationale des Beaux-Arts de Paris en 1993. » Marcelin Pleynet.

Une sorte d’énigme accompagne l’oeuvre de Chardin : sa réussite et son charme sont reconnus, mais le rapport avec son temps ne peut être défini. De quelle façon appartient-il au XVIIIe siècle ? Comment peut-il être à la fois du siècle de Boucher, de Watteau, de Fragonard et nous dévoiler comme une autre époque dans la même époque ? Quelle est la qualité de cette peinture si ce n’est, justement, le sentiment du temps qui en émane ?

A travers l’étude de l’oeuvre et de certains tableaux emblématiques, comme l’enfant au toton, Marcelin Pleynet nous fait entrer dans ce que Diderot n’hésitera pas à désigner comme le secret de Chardin : « C’est le maître à tous de l’harmonie, cette partie si rare dont tout le monde parle et que très peu connaissent. »

L’Enfant au toton

Chardin, Le jeune dessinateur, 1737.

Le Louvre. Photo A.G., 25 janvier 2017. Zoom : cliquez l’image.

Si l’on veut plus précisément savoir ce qu’il en est du temps dans l’œuvre de Chardin, c’est Chardin lui-même, j’entends ses tableaux qu’il faut consulter. Nombreux sont ceux qui proposent une réponse à cette question. Pourtant, parmi tous, il en est un qui y répond aussi clairement et déclarativement que possible, une des plus incontestables chefs-d’œuvre de Chardin, L’Enfant au toton (“Le portrait du fils de M. Godefroy”, appliqué à voir tourner un toton – 1737, musée du Louvre). [...]

Chardin y présente le plus jeune fils de Charles Godefroy, debout devant une table de jeu (une table dont le plateau est en creux) sur la droite de laquelle sont posés un livre, un carnet vert, une feuille de papier blanc roulée et un encrier avec une plume. Comme très souvent chez Chardin, le tiroir est entrouvert et laisse dépasser un crayon (porte-mine) en tout point semblable à celui que le peintre présente dans Le Jeune dessinateur taillant un crayon, que l’artiste semble avoir peint la même année que notre tableau. Pour l’essentiel, la scène est centrée sur l’attention de l’enfant qui considère un “toton” qu’il a lancé et qui est peint comme s’il était en train de tourner sur la table. Le catalogue du bicentenaire de la mort du peintre indique que le “toton” est “le seul élément mobile de l’œuvre”. C’est évidemment, si je puis dire, une façon de parler. Un mouvement peint n’est pas un élément mobile (même chez les Futuristes) ; la peinture représente la mobilité en l’immobilisant. C’est ce qui se passe avec ce “toton”, non moins fixe que l’enfant qui le considère.

La notice du catalogue de 1979 signale par ailleurs que l’œuvre a été abondamment commentée ; “chef-d’œuvre de fraîcheur et d’innocence”, elle est pour bien des critiques l’image de l’enfant candide. Mais ce qui frappe avant tout dans le tableau, c’est le calme détendu, le silence réfléchi du modèle. Philip Conisbee, quant à lui, écrit : “Plus qu’un portrait, et cela est coutumier chez Chardin, cette peinture renferme un contenu moral sur le dilemme entre le jeu et le travail, et plus profondément sur la précarité de la vie humaine.”

Rien de tout cela n’est bien entendu à écarter, même si l’on peut se demander ce qu’il en est pour Chardin (qui a consacré tant de tableaux aux jeux des enfants) du choix entre “le jeu” et “le travail” ? Pourquoi vouloir trouver un pathos moral là où il est si délibérément absent ? Il est vrai qu’avec cette peinture Chardin traite de sujets plus ou moins allégoriques (le jeu et le temps) qui ne sont jamais considérés sereinement. N’est-ce pas pourtant ce qu’il fait ?

Certes l’enfant, lançant sa toupie, “toton”, a lancé un coup de dé. Mais quelle toupie ? Quel dé ? Si cette toupie est un “toton”, elle définit le jeu et la méditation réfléchie de l’enfant. Mais elle implique aussi un certain ensemble de questions sur la représentation de l’objet, c’est-à-dire sur la façon dont le peintre pense ce qu’il peint.

Le toton est le plus souvent un cube traversé d’un pivot sur lequel il tourne. Il arrive que le toton soit un cylindre, mais il se développe alors en hauteur (comme une toupie), ce qui ne correspond pas à l’objet que Chardin nous présente. Enfin, le jeu lui-même, et le nom qu’il porte, justifie les quatre côtés du cube (du dé transformé en toupie grâce au pivot qui le traverse). Toton vient du latin totum qui veut dire “tout”. Ainsi les quatre faces du dé portent-elles chacune une lettre destinée à distribuer l’enjeu. A, initiale du latin “accipe” : prend. D, initiale de “da” : donne. P, initiale de “pone” : mettez. T, initiale de “totum”, signifiant que le joueur prend tout l’enjeu (La Grande Encyclopédie). Mais, entre les livres posés sur la droite de la table et le porte-mine du dessinateur qui, à gauche, sort du tiroir, quel est ici l’enjeu et comment serait-il distribué ? Ce porte-mine n’associe-t-il pas L’Enfant au toton au Jeune dessinateur..., et par cette association ne tend-il pas à présenter L’Enfant au toton comme une allégorie de la peinture ? La peinture, qui est, comment en douter, le véritable enjeu de l’œuvre ?

Pourtant, nous ne saurons rien d’autre que ce que le tableau peut proposer à notre contemplation de la contemplation d’un enfant dans son jeu. Faut-il aller plus avant et dire que l’enjeu c’est ici essentiellement le tableau du moment indéfiniment suspendu d’un jeu auquel nous sommes pris et qui nous engage à jouer, non pour gagner quelques bénéfices d’intelligence spéculative mais pour être dans le jeu qui ne joue que pour jouer, pour le plaisir de jouer, dans l’avant et dans l’après, sans avant et sans après, et d’être jouant ? “Le temps (l’aïon grec) est un enfant qui joue”, dit Héraclite, “cet enfant est roi (basileus)”, il est dans sa royauté, comme le jeune Auguste-Gabriel Godefroy est dans son silence.

Faut-il accorder une telle importance à ce jeu ? Il est, me semble-t-il, essentiel de lui accorder l’importance que l’on accorde à cette peinture, et plus généralement à l’œuvre de Chardin. [...]

Il y a bien d’autres dimensions attachées à ce jeu que Chardin s’est chargé de peindre en vérité. Et s’il n’eut pas besoin d’en savoir quoi que ce soit, nous n’avons, nous, rien à perdre à les connaître si nous voulons nous donner une chance de partager, dans son ouverture poétique, l’expérience et le sentiment du temps qui furent ceux de Chardin.

L’histoire des jeux précise que le jeu du “toton” prit un sens mystique lorsqu’il fut utilisé par la diaspora juive lors de la fête de PouRiM (Hanouca). La fête célèbre un miracle rapporté par le Talmud, selon lequel, après la victoire de Judas Maccabée, les juifs entrant dans le Temple ne trouvèrent plus qu’une petite fiole de l’huile pure consacrée à la consommation de la “ménora”, mais qui miraculeusement brûla pendant les huit jours nécessaires à la fabrication d’une nouvelle huile. À l’occasion de cette “fête des lumières ”, les enfants jouent avec un “toton”, toupie traditionnellement cubique, dont chaque face est ornée d’une lettre, initiale pour rappeler la phrase hébreue : “Nes gold hoyo shom” : il y eu un grand miracle là-bas.

Miracle, fête des lumières qui nous manquent, le tableau de Chardin interroge lui aussi le sentiment, l’esprit et l’essence du jeu d’un enfant. En peignant, il interroge cela même qu’il peint. Et c’est cela même qui répond.

La notice du catalogue de 1979 nous dit que “Le porte-craie (celui du Jeune dessinateur) placé dans le tiroir de la chiffonnière, la plume d’oie et la feuille de papier ont été abandonnés au profit de la distraction, du jeu, ce qui a permis d’interpréter facilement le symbolisme de l’œuvre.” Mais quelle pauvre interprétation, et comme elle répond mal de la fascination qu’exerce l’œuvre ! Et même de sa simple lecture, et du “silence réfléchi du modèle”.

Que regarde-t-il, ce modèle qui a posé pour Chardin ? Un objet que Chardin n’a pu entrevoir qu’un très bref instant dans l’état où il le peint. Si, comme l’indique la notice du catalogue, le “toton” est le seul élément mobile de l’œuvre, il y a aujourd’hui très exactement deux cent-soixante et un ans que ce “toton” tourne, fixe, sans tourner. Ce qui mérite bien en effet la fascination d’un enfant. Qui plus est, comme cela est très probable, si ce toton est un cube (un dé traversé par un pivot) qui tourne, Chardin a naturellement (si je puis dire) représenté une roue mais elle est carrée. Autant d’éléments dont il faut bien reconnaître qu’ils déjouent toutes dispositions vraisemblables d’une croyance en un réalisme (naturalisme) de représentation et d’une pensée chronologique du temps. Le temps de l’œuvre, c’est le temps de ce jeu, le temps lancé avec ce jeu, le temps lancé avec le toton que l’enfant considère dans un éternel présent qu’il ne cessera jamais de considérer. Et nous sommes aujourd’hui encore librement présents à l’œuvre, comme l’enfant l’est à presque rien, un regard sur le “tout” joué, le tout du “toton”, le tout de son jeu.

Cher Albert Gauvin,

Le texte de Marcelin Pleynet consacré à L’Enfant au toton a été publié dans The Art Newspaper du mois de mars. Cf. facebook.

Encore merci.

Et merci pour "Rodin au pied des cathédrales".

Amitiés

Augustin

Totons

Extrait de Vita Nova de Marcelin Pleynet et Florence D. Lambert.

C’est ce toton hébreu (ou sevivon) qui, par la main de Pleynet, relance le jeu, à plusieurs reprises, dans Vita Nova (2008) (cf. "Vita Nova"). On remarquera que la séquence "commence" par un plan sur les Oeuvres Complètes de Diderot dans la bibliothèque de Pleynet. Ce toton a la forme d’un cube dont l’une des faces est une pointe, plus ou moins arrondie, et dont la face opposée comporte le manche. Les quatre autres facettes sont marquées chacune d’une lettre hébraïque : נ (Noun), ג (Guimmel), ה (Hei), ש (Shin). Selon une étymologie populaire, ces quatre lettres seraient un notarikon de la phrase נס גדול היה שם (Nes Gadol Haya Sham) : « un grand miracle a eu lieu là-bas » — en terre d’Israël. On en trouve au musée du ghetto juif de Venise (voir ci-contre).

La toupie de Hanoucca est une variante du totum, un jeu de hasard répandu depuis la haute antiquité romaine, joué avec une toupie à faces plutôt qu’un dé. En Angleterre, ce jeu, appelé teetotum, se pratique dès 1500-1520 dans une version à quatre faces et en 1801, elles ont reçu leur nom définitif de T (Take all, « prends tous [les enjeux] »), H (Half, « moitié »), P (Put down, « pose ») et N (nothing, « rien [ne se passe] ») ; la version allemande de la toupie, appelée torrel ou trundl, porte les faces N (Nichts, « rien »), G (Ganz, « tout »), H (Halb, « moitié ») et S (Stell ein, « dépose »), que les Juifs retranscrivent ה ,ג ,נ et ש respectivement (source wikipedia).

La toupie de Hanoucca est une variante du totum, un jeu de hasard répandu depuis la haute antiquité romaine, joué avec une toupie à faces plutôt qu’un dé. En Angleterre, ce jeu, appelé teetotum, se pratique dès 1500-1520 dans une version à quatre faces et en 1801, elles ont reçu leur nom définitif de T (Take all, « prends tous [les enjeux] »), H (Half, « moitié »), P (Put down, « pose ») et N (nothing, « rien [ne se passe] ») ; la version allemande de la toupie, appelée torrel ou trundl, porte les faces N (Nichts, « rien »), G (Ganz, « tout »), H (Halb, « moitié ») et S (Stell ein, « dépose »), que les Juifs retranscrivent ה ,ג ,נ et ש respectivement (source wikipedia).

En 2011, Ernest Pignon-Ernest [7] dessine des Portraits de Marcelin Pleynet et des Totons « Pour Marcelin Pleynet ». Ce sont des dessins à l’encre et au fusain. J’ai pu les photographier lors du colloque de Privas en janvier 2013 (cf. Hommage à Marcelin Pleynet).

Référence évidente à L’Enfant au toton de Chardin, commenté par Pleynet.

Mais le motif ici reprend la danse dionysiaque de Matisse (à gauche), et le coup de dé de Mallarmé (à droite).

Dans son Salon de 1763, Diderot commente Le bocal d’olives et La Raie.

Chardin (« cet homme rare »)

par Diderot

C’est celui-ci qui est un peintre ; c’est celui-ci qui est un coloriste.

Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d’un repas. C’est la nature même ; les objets sont hors de la toile et d’une vérité à tromper les yeux.

Celui qu’on voit en montant l’escalier mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté.

Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n’ai qu’à garder ceux que la nature m’a donnés et m’en bien servir.

Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. « Copie-moi cela, lui dirais-je, copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n’est-elle pas plus difficile à copier.

C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont réellement séparées de l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent ; c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade l’ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau.

C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin ! ce n’est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile [8].

Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la Raie dépouillée du même maître. L’objet est dégoûtant, mais c’est la chair même du poisson, c’est sa peau, c’est son sang ; l’aspect même de la chose n’affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à l’Académie, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures.

On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée. Rubens, Berghem, Greuze, Loutherbourg vous expliqueraient ce faire bien mieux que moi ; tous en feront sentir l’effet à vos yeux. Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se recrée et se reproduit.

On m’a dit que Greuze montant au Salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire, le regarda et passa en poussant un profond soupir. Cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien.

Qui est-ce qui payera les tableaux de Chardin, quand cet homme rare ne sera plus ? Il faut que vous sachiez encore que cet artiste a le sens droit et parle à merveille de son art.

Ah ! mon ami, crachez sur le rideau d’Apelle et sur les raisins de Zeuxis. On trompe sans peine un artiste impatient et les animaux sont mauvais juges en peinture. N’avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du Roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives ? Mais c’est vous, c’est moi que Chardin trompera quand il voudra.

Diderot, Salon de 1763.

Propos de Chardin

Pleynet le rappelle dans son petit essai de 1999 : « Les propos de Chardin rapportés par ses contemporains sont rares. Chardin, comme tous les très grands peintres, pense en peinture et agit en peignant. » Les propos de Chardin que Diderot rapporte dans la préface au Salon de 1765 sont donc le témoignage le plus précieux.

Rappelez-vous ce que Chardin nous disait au Salon : « Messieurs, messieurs, de la douceur. Entre tous les tableaux qui sont ici, cherchez le plus mauvais ; et sachez que deux mille malheureux ont brisé entre leurs dents le pinceau, de désespoir de faire jamais aussi mal. Parrocel, que vous appelez un barbouilleur, et qui l’est en effet, si vous le comparez à Vernet ; ce Parrocel est pourtant un homme rare, relativement à la multitude de ceux qui ont abandonné la carrière dans laquelle ils sont entrés avec lui. Le Moine disait qu’il fallait trente ans de métier pour savoir conserver son esquisse ; et Le Moine n’était pas un sot. Si vous voulez m’écouter, vous apprendrez peut-être à être indulgents. »

Chardin semblait douter qu’il y eût une éducation plus longue et plus pénible que celle du peintre, sans en excepter celle du médecin, du jurisconsulte, ou du docteur de Sorbonne. « On nous met, disait-il, à l’âge de sept à huit ans, le porte-crayon à la main. Nous commençons à dessiner, d’après l’exemple, des yeux, des bouches, des nez, des oreilles ; ensuite des pieds, des mains. Nous avons eu longtemps le dos courbé sur le porte-feuille, lorsqu’on nous place devant l’Hercule ou le Torse ; et vous n’avez pas été témoins des larmes que ce Satyre, ce Gladiateur, cette Vénus de Médicis, cet Antinoüs ont fait couler. Soyez sûrs que ces chefs-d’œuvre des artistes grecs n’exciteraient plus la jalousie des maîtres, s’ils avaient été livrés au dépit des élèves. Après avoir séché des journées et passé des nuits à la lampe, devant la nature immobile et inanimée, on nous présente la nature vivante ; et tout à coup le travail de toutes les années précédentes semble se réduire à rien : on ne fut pas plus emprunté la première fois qu’on prit le crayon. Il faut apprendre à l’œil à regarder la nature ; et combien ne l’ont jamais vue et ne la verront jamais ! C’est le supplice de notre vie [9]. On nous a tenus cinq à six ans devant le modèle, lorsqu’on nous livre à notre génie, nous en avons. Le talent ne se décide pas en un moment. Ce n’est pas au premier essai qu’on a la franchise de s’avouer son incapacité. Combien de tentatives tantôt heureuses, tantôt malheureuses ! Des années précieuses se sont écoulées, avant que le jour de dégoût, de lassitude et d’ennui soit venu. L’élève est âgé de dix-neuf à vingt ans, lorsque la palette lui tombant des mains, il reste sans état, sans ressources et sans mœurs ; car d’avoir sans cesse sous les yeux la nature toute nue, être jeune et sage, cela ne se peut. Que faire, que devenir ? Il faut se jeter dans quelques-unes de ces conditions subalternes, dont la porte est ouverte à la misère, ou mourir de faim. On prend le premier parti ; et à l’exception d’une vingtaine, qui viennent ici tous les deux ans s’exposer aux bêtes, les autres, ignorés et moins malheureux peut-être, ont le plastron sur la poitrine dans une salle d’armes, et le mousquet sur l’épaule dans un régiment, ou l’habit de théâtre sur les tréteaux. Ce que je vous dis là, c’est l’histoire de Belcourt, de Lekain et de Brizard, mauvais comédiens, de désespoir d’être médiocres peintres. »

Chardin nous raconta, s’il vous en souvient, qu’un de ses confrères, dont le fils était tambour dans un régiment, répondait à ceux qui lui en demandaient des nouvelles, qu’il avait quitté la peinture pour la musique ; puis, reprenant le ton sérieux, il ajouta : « Tous les pères de ces enfants incapables et déroutés, ne prennent pas la chose aussi gaîment. Ce que vous voyez est le fruit des travaux du petit nombre de ceux qui ont lutté avec plus ou moins de succès. Celui qui n’a pas senti la difficulté de l’art ne fait rien qui vaille ; celui qui, comme mon fils, l’a sentie trop tôt, ne fait rien du tout [10]. Et croyez que la plupart des hautes conditions de la société seraient vides, si l’on n’y était admis qu’après un examen aussi sévère que celui que nous subissons. »

Mais, lui dis-je, M. Chardin, il ne faut pas s’en prendre à tous , si

Mediocribus esse poetis,

Non homines, non di, non concessere columnœ.

HORAT . De Arte poet. v. 300 [11].

Et cet homme qui irrite les dieux, les hommes et les colonnes contre les Médiocres imitateurs de la nature, n’ignorait pas la difficulté du métier.

« Eh bien ! me répondit-il, il vaut mieux croire qu’il avertit le jeune élève du péril qu’il court, que de le rendre apologiste des dieux, des hommes et des colonnes. C’est comme s’il lui disait : Mon ami, prends garde, tu ne connais pas ton juge. Il ne sait rien, et n’en est pas moins cruel. Adieu, messieurs. De la douceur, de la douceur. »

Je crains bien que l’ami Chardin n’ait demandé l’aumône à des statues. Le goût est sourd à la prière. Ce que Malherbe a dit de la mort, je le dirais presque de la critique. Tout est soumis à sa loi ;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N’en défend pas nos rois.

Diderot, Salon de 1765.

LIRE : Diderot, Chardin et la matière sensible ; par Kate E. Tunstall

En 1895, Marcel Proust, qui a vingt-quatre ans, écrit un article sur « Chardin et Rembrandt » qu’il destine au directeur de la Revue hebdomadaire, Pierre Mainguet : « Je viens d’écrire une petite étude de philosophie de l’art si le terme n’est pas trop prétentieux [12] ».

Chardin

par Proust

Dans ces chambres où vous ne voyez rien que l’image de la banalité des autres et le reflet de votre ennui, Chardin entre comme la lumière, donnant à chaque chose sa couleur, évoquant de la nuit éternelle où ils étaient ensevelis tous les êtres de la nature morte ou animée, avec la signification de sa forme si brillante pour le regard, si obscure pour l’esprit. Comme la Princesse réveillée, chacun est rendu à la vie, reprend des couleurs, se met à causer avec vous, à vivre, à durer. Sur ce buffet où, depuis les plis raides de la nappe à demi relevée jusqu’au couteau posé de côté, dépassant de toute la lame, tout garde le souvenir de la hâte des domestiques, tout porte le témoignage de la gourmandise des invités. Le compotier aussi glorieux encore et dépouillé déjà qu’un verger d’automne se couronne au sommet de pêches joufflues et roses comme des chérubins, inaccessibles et souriantes comme des immortels. Un chien qui lève la tête ne peut arriver jusqu’à elles et les rend plus désirables d’être vainement désirées. Son oeil les goûte et surprend sur le duvet de leur peau qu’elle humecte, la suavité de leur saveur. Transparents comme le jour et désirables comme des sources, des verres où quelques gorgées de vin doux se prélassent comme au fond d’un gosier, sont à côté de verres déjà presque vides, comme à côté des emblèmes de la soif ardente, les emblèmes de la soif apaisée. Incliné comme une corolle flétrie un verre est à demi renversé ; le bonheur de son attitude découvre le fuseau de son pied, la finesse de ses attaches, la transparence de son vitrage, la noblesse de son évasement. À demi fêlé, indépendant désormais des besoins des hommes qu’il ne servira plus, il trouve dans sa grâce inutile la noblesse d’une buire de Venise.

Légères comme des coupes nacrées et fraîches comme l’eau de la mer qu’elles nous tendent, des huîtres traînent sur la nappe, comme, sur l’autel de la gourmandise, ses symboles fragiles et charmants.

Dans un seau de l’eau fraîche traîne à terre, toute poussée encore par le pied rapide qui l’a vivement dérangée. Un couteau qu’on y a vivement caché et qui marque la précipitation de la jouissance, soulève les disques d’or des citrons qui semblent posés là par le geste de la gourmandise, complétant l’appareil de la volupté. Maintenant venez jusqu’à la cuisine dont l’entrée est sévèrement gardée par la tribu des vases de toute grandeur, serviteurs capables et fidèles, race laborieuse et belle. Sur la table les couteaux actifs, qui vont droit au but, reposent dans une oisiveté menaçante et inoffensive. Mais au-dessus de vous un monstre étrange, frais encore comme la mer où il ondoya, une raie est suspendue, dont la vue mêle au désir de la gourmandise le charme curieux du calme ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin, faisant passer comme un souvenir du Jardin des Plantes à travers un goût de restaurant. Elle est ouverte et vous pouvez admirer la beauté de son architecture délicate et vaste, teintée de sang rouge, de nerfs bleus et de muscles blancs, comme la nef d’une cathédrale polychrome. À côté, dans l’abandon de leur mort, des poissons sont tordus en une courbe raide et désespérée, à plat ventre, les yeux sortis. Puis un chat, superposant à cet aquarium la vie obscure de ses formes plus savantes et plus conscientes, l’éclat de ses yeux posés sur la raie, fait manoeuvrer avec une hâte lente le velours de ses pattes sur les huîtres soulevées et décèle à la fois la prudence de son caractère, la convoitise de son palais et la témérité de son entreprise. L’oeil qui aime à jouer avec les autres sens et à reconstituer à l’aide de quelques couleurs, plus que tout un passé, tout un avenir, sent déjà la fraîcheur des huîtres qui vont mouiller les pattes du chat et on entend déjà, au moment où l’entassement précaire de ces nacres fragiles fléchira sous le poids du chat, le petit cri de leur fêlure et le tonnerre de leur chute.

Comme les objets coutumiers, les visages habituels ont leur charme. Il y a plaisir à voir une mère examiner la tapisserie de sa fille, les yeux pleins de passé de l’une qui sait, qui calcule et qui prévoit, les yeux ignorants de l’autre. Le poignet, la main ne sont pas moins significatifs que les autres, et, en face d’un spectateur digne de l’apprécier, un petit doigt est encore un excellent interprète qui joue son rôle dans le caractère, avec une agréable vérité.

Marcel Proust, Chardin et Rembrandt, 1895.

Autoportraits

Jean Siméon Chardin, "Autoportrait aux bésicles" — Le musée de poche de Pierre Fresnault-Deruelle from intru on Vimeo.

Dans ce texte de 1895, mais publié seulement en 1954 dans le Figaro littéraire, voici ce que Proust écrit à propos des autoportraits réalisés par Chardin en 1771 et 1775.

Chardin, Autoportrait aux bésicles (1771) et Autoportrait à l’abat-jour (1775)

Zoom : cliquez l’image.

« Allez voir, dans la galerie des Pastels, les portraits que Chardin fit de lui-même, à soixante-dix ans. Au-dessus de l’énorme lorgnon, descendu jusqu’au bout du nez qu’il pince de ses deux disques de verre tout neufs, tout en haut des yeux éteints, les prunelles usées sont remontées, avec l’air d’avoir beaucoup vu, beaucoup raillé, beaucoup aimé, et de dire avec un ton fanfaron et attendri : « Hé bien oui, je suis vieux ! » Sous la douceur éteinte dont l’âge les a saupoudrées, elles ont de la flamme encore. Mais les paupières fatiguées comme un fermoir qui a trop servi sont rouges au bord. Comme le vieil habit qui enveloppe son corps, sa peau elle aussi a durci et passé. Comme l’étoffe elle a gardé, presque avivé ses tons roses et par endroits s’est enduite d’une sorte de nacre dorée. Et l’usure de l’une rappelle à tous moments les tons de l’usure de l’autre, étant comme les tons de toutes les choses finissantes, depuis les tisons qui meurent, les feuilles qui pourrissent, les soleils qui se couchent, les habits qui s’usent et les hommes qui passent, infiniment délicats, riches et doux. On s ’étonne en regardant comme le plissement de la bouche est exactement commandé par l’ouverture de l ’œil à laquelle obéit aussi le froncement du nez. Le moindre pli de la peau, le moindre relief d’une veine, est la traduction très fidèle et très curieuse de trois originaux correspondants : le caractère, la vie, l’émotion présente. Désormais, dans la rue ou dans votre maison, j’espère que vous vous pencherez avec [un] intérêt respectueux sur ces caractères usés qui, si vous savez les déchiffrer, vous diront infiniment plus de choses, plus saisissantes et plus vives que les plus vénérables manuscrits. »

Marcel Proust, Chardin ou le cœur des choses, Le Figaro littéraire, 27 mars 1954.

« Cet autoportrait montre l’artiste au travail, tenant son crayon de pastel. Il n’est pas daté, mais Chardin y paraît nettemant plus amaigri et vieilli que sur ceux datés de 1771 et de 1775. Cet autoportrait pourrait être l’une des "... Têtes d’étude au pastel..." exposées au Salon de 1779, quelques semaines avant la mort de l’artiste. » (Musée du Louvre). Jacques Derrida l’évoque, avec les autoportraits de 1771 et 1775, dans Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, ouvrage édité à l’occasion de l’exposition qu’il présenta au Louvre du 26 octobre 1990 au 21 janvier 1991.

« [...] Augenblick sans durée « pendant » lequel, cependant, le dessinateur feint de fixer le centre de la tache aveugle. Même si rien ne se passe, si aucun événement n’a lieu, le signataire s’aveugle au reste du monde. Mais incapable de se voir, proprement et directement, tache aveugle ou trait transcendantal, il se contemple aussi aveuglément, il attaque sa vue jusqu’à épuisement de narcissisme. La vérité de ses propres yeux de voyant, au double sens de ce terme, c’est la dernière chose qui se puisse surprendre, et nue, sans attributs, sans lunettes, sans chapeau, sans bandeau sur la tête, en un miroir. Le visage nu ne peut se regarder en face, il ne peut se regarder dans une glace.

Cette dernière locution dit quelque chose de la honte ou de la pudeur qui fait partie du tableau. Elle l’engage dans l’irrépressible mouvement d’une confession. Même s’il n’y a pas encore de crime (réalité ou phantasme), même s’il n’y a pas de Gorgone, de miroir-bouclier, de geste agressif ou apotropaïque. Honte ou pudeur, certes, à peine surmontées pour être observées, gardées et regardées, respectées et tenues en respect, à la condition d’une part d’ombre. Mais aussi la peur livrée en spectacle, le se voir-vu-sans-être-vu, histrionisme et curiosité, exhibitionnisme et voyeurisme : le sujet de l’autoportrait devient la peur, il se fait peur.

Mais comme l’autre, là-bas, reste irréductible, comme il résiste à toute intériorisation, subjectivation, idéalisation dans un travail du deuil, la ruse du narcissisme n’en finit plus. Ce qu’on ne peut voir, on peut encore tenter de se le réapproprier, en calculer l’intérêt, le bénéfice, l’usure. On peut le décrire, l’écrire, le mettre en scène.

On dessinera d’une part l’artefact : des objets techniques destinés, comme des prothèses, à suppléer la vue, et d’abord à pallier cette ruine transcendantale de l’œil qui le menace et le séduit dès l’origine, par exemple le miroir, les longues vues, les lunettes, les jumelles, le monocle. Mais comme la perte de l’intuition directe, nous l’avons vu, est la condition ou l’hypothèse même du regard, la prothèse technique a lieu, son lieu, avant toute instrumentalisation, au plus proche de l’œil, comme une lentille de substance animale. Elle se détache immédiatement du corps propre. L’œil se détache [14], on peut le désirer, désirer l’arracher, se l’arracher même. Depuis toujours : l’histoire moderne de l’optique ne fait que représenter ou remarquer, selon des modes nouveaux, une défaillance de la vue dite naturelle, à commencer par les spectacles en anglais, comme nous le notions à l’instant, les lunettes du dessinateur. D’où les autoportraits avec lunettes. De Chardin l’Autoportrait dit à l’abat-jour dit bien l’abat-jour, puisqu’il plonge ou protège les yeux du peintre dans l’ombre (comme cet autre fétiche détachable, le chapeau dont les bords cachent presque les yeux de Fantin-Latour dans un autoportrait). Mais de surcroît, tout aussi jalousement, il abrite et montre à la fois les mêmes yeux derrière des lunettes dont les montants sont visibles. Le peintre semble poser de face, il vous fait face, inactif et immobile. Dans l’Autoportrait aux bésicles (lunettes sans montants, binocle de travail peut-être), Chardin se laisse voir ou se fait observer de profil, il paraît plus actif, un instant interrompu peut-être, et détournant les yeux du tableau. Mais c’est en train de peindre ou de dessiner, la main et l’instrument visibles au bord de la toile, qu’il se représente dans un autre autoportrait. A cet égard, on peut toujours considérer cet autoportrait comme un exemple parmi d’autres dans la série des Dessinateurs de Chardin [15]. Est-il en train de s’affairer autour de l’autoportrait ou d’autre chose, d’un autre modèle ? On ne saurait en décider. Dans les trois cas, lunettes sur les yeux, bandeau sur la tête — non pas les yeux bandés mais, cette fois la tête bandée, mot qui peut toujours faire penser, entre autres choses, à une blessure : à même le visage auquel ils n’appartiennent pas, détachables du corps propre comme des fétiches, le bandeau et les bésicles restent les suppléments illustres et les mieux exhibés de ces autoportraits. Ils distraient autant qu’ils concentrent. Le visage ne s’y montre pas nu, surtout pas, ce qui, bien entendu, démasque la nudité même. C’est ce qu’on appelle se montrer nu, montrer la nudité, le nu qui n’est rien sans la pudeur, l’art du voile, de la vitre ou du vêtement.

On peut aussi, d’autre part, surprendre ce qui ne se laisse pas surprendre, on peut dessiner les yeux clos : vision extatique, prière ou sommeil, masque du mort ou de l’homme blessé (voyez les yeux de l’Autoportrait dit l’homme blessé de Courbet (1854). [...] »

Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines,

édit. Réunion des musées nationaux, 1990, p. 74-75.

Chardin

Jean-Louis Schefer

« Tout comme, sur les tapis persans sans fleurs, la tulipe et la rose s’épanouissent pourtant et ravissent le regard bien qu’elles n’y soient pas reproduites sous une forme visible, tout comme, à Venise, on retrouve un écho de la perle et de la pourpre marine dans l’église Saint-Marc ; tout comme le plafond voûté de l’étonnante chapelle de Ravenne tire sa splendeur de l’or, du vert et du saphir de la queue du paon, bien que les oiseaux de Junon n’y prennent pas leur vol, de même le critique reproduit l’œuvre qu’il commente sur un mode qui n’est jamais celui de l’imitation, et dont une partie du charme pourrait vraiment consister dans le rejet de la ressemblance, et de cette façon il nous montre non seulement la signification de (l’œuvre) mais aussi son mystère. »

« Tout comme, sur les tapis persans sans fleurs, la tulipe et la rose s’épanouissent pourtant et ravissent le regard bien qu’elles n’y soient pas reproduites sous une forme visible, tout comme, à Venise, on retrouve un écho de la perle et de la pourpre marine dans l’église Saint-Marc ; tout comme le plafond voûté de l’étonnante chapelle de Ravenne tire sa splendeur de l’or, du vert et du saphir de la queue du paon, bien que les oiseaux de Junon n’y prennent pas leur vol, de même le critique reproduit l’œuvre qu’il commente sur un mode qui n’est jamais celui de l’imitation, et dont une partie du charme pourrait vraiment consister dans le rejet de la ressemblance, et de cette façon il nous montre non seulement la signification de (l’œuvre) mais aussi son mystère. »

— Oscar Wilde

Chardin est né en 1699, Ponge en 1899, un an avant le nouveau siècle... L’auteur du Parti pris des choses — parti-pris qui, bien entendu, n’est rien sans la rage de l’expression — ne pouvait qu’être inspiré par Chardin à qui il consacra un ouvrage en 1963.

De la nature morte de Chardin

Francis Ponge

A chaque instant

J’entends

Et, lorsque m’en est donné le loisir,

J’écoute

Le monde comme une symphonie.

Et, bien qu’en aucune façon je ne puisse croire

que j’en dirige l’exécution,

Néanmoins, il est en mon pouvoir de manier en moi certains engins ou dispositifs

Comparables aux amplificateurs, sélecteurs, écrans, diaphragmes,

Fort en usage, depuis quelque temps, dans certaines techniques.

J’y suis, même, devenu assez expert

Pour, comme un organiste agile ou un bon chef d’orchestre,

Savoir faire sortir —

Non à proprement parler du silence —

Mais de la sourdine, de la non-remarque,

Telle ou telle voix, pour en jouir

Et faire jouir ma clientèle.

J’éprouve vraiment une grande volupté

A jouer de cet instrument.

Lorsque,

Du regard et du bout de mon porte-plume —

Manié comme le bâton du chef d’orchestre, —

Je lance en solo La Bougie, par exemple, —

Qu’a-t-elle à dire ?

— Eh bien, je l’écoute.

Et elle s’exprime ;

Elle peut s’exprimer selon toutes les variations,

Les « Cadenze »

Qui lui plaisent.

Elle est ravie d’être ainsi autorisée.

Elle se donne, se met en valeur, peut-être un peu exagérément,

Puis rentre dans l’ombre — et je la suis du regard :

C’est alors que son murmure me touche surtout.

N’est-il pas bon,

Après une longue course l’hiver dans les bois, —

Que sais-je ?

Après un après-midi au cirque

Ou un voyage en avion, —

De rentrer chez soi et de regarder

Quelques pêches sur une assiette ?

Pour moi, j’aime cela.

J’allais dire que je préfère cela.

J’aime aussi beaucoup mettre les mains dans mes poches.

Peut-être est-ce un vice, mais je m’y adonne à tout bout de champ.

Par exemple, quand je suis en auto avec des amis et qu’ils s’exclament sur le paysage, je me paye le luxe, in petto, de reporter soudain mon regard sur le poignet du chauffeur ou sur le velours de son siège — et j’y prends des plaisirs inouïs.

Rien ne me paraît valoir ce spectacle.

Le paysage, j’en ai joui en un clin d’œil.

Là, il faut un petit peu d’attention, mais que des récompenses !

Je vous conseille ce petit exercice.

Il est évident que le poignet du chauffeur est alors, en quelque façon, éclairé par le paysage.

Je ne le nie pas.

Et, si je me reporte au paysage, le voilà qui devient bien plus beau, de sortir du poignet du chauffeur.

L’autre jour, au restaurant où nous allions dîner avec des amis, H. C. me disait des choses passionnantes : tous les problèmes de l’heure étaient en question.

Tout en parlant, nous descendîmes au lavabo.

Eh bien, je ne sais pourquoi, brusquement,

La façon dont mon ami rejeta la serviette éponge,

Ou plutôt la façon dont la serviette-éponge se réarrangea sur son support — me parut beaucoup plus intéressante que le Marché Commun.

Plus rassurante aussi (et bouleversante, d’ailleurs) me parut cette serviette-éponge. Et, pendant le dîner, je fus ainsi sollicité plusieurs fois.

Je me permets de faire remarquer, au surplus, qu’une telle faculté de brusque accommodation de l’esprit peut présenter de réels avantages, en cas de soucis graves ou de douleurs physiques par exemple.

Quand on souffre beaucoup d’une dent il est très recommandable de se féliciter dans le même temps de l’état excellent de telle autre partie de son corps.

Je jure que cela décongestionne.

Ces pêches, ces noix, cette corbeille d’osier, ces raisins, cette timbale, cette bouteille avec son bouchon de liège, cette fontaine de cuivre, ce mortier de bois, ces harengs saurs,

Il n’y a aucun honneur, aucun mérite à choisir de tels sujets.

Aucun effort, aucune invention ; aucune preuve ici de supériorité d’esprit. Plutôt une preuve de paresse, ou d’indigence.

Partant de si bas, il va falloir dès lors d’autant plus d’attention, de prudence, de talent, de génie pour les rendre intéressants.

Nous risquons à chaque instant la médiocrité, la platitude ; ou la mièvrerie, la préciosité.

Mais certes leur façon d’encombrer notre espace, de venir en avant, de se faire (ou de se rendre) plus importants que notre regard,

Le drame (la fête, aussi bien) que constitue leur rencontre,

Leur respect leur mise en place,

Voilà un des plus grands sujets qui soient.

En quoi cela est-il bourgeois ? — Ce sont les biens proches,

Ce que l’on a, qu’on tient autour de soi.

Ce pot au feu. Cette musique de chambre.

Chardin ne s’en va pas vivre dans un monde de dieux ou de héros des anciennes mythologies ou de la religion.

Quand les anciennes mythologies ne nous sont plus de rien, felix culpa !, nous commençons à ressentir religieusement la réalité quotidienne.

Je crois que de plus en plus de reconnaissance sera vouée aux artistes qui auront fait preuve, par silence, par abstention pure et simple des thèmes imposés par l’idéologie de l’époque, — d’une bonne communion avec les non-artistes de leur temps.

Parce qu’ils auront été dans le fonds réellement vivant de ce temps, dans son état d’esprit officieux, — compte non tenu de ses superstructures idéologiques.

Comme on part d’en bas, comme aucun effort n’est donné, ou perdu, à se hausser au niveau d’un propos élevé ou splendide,

Tout ce qui vient en plus, tout ce qu’ajoute le génie de l’artiste apparaît pour transfigurer la manière, change la langue, fait faire des pas à l’esprit constitue un magnifique progrès.

Ainsi, chez Rameau.

Ainsi, chez Chardin, le « sens du vide », par exemple, autour du toton ou du joueur d’osselets ; ou celui d’une « lumière de rêve », dans le singe antiquaire.

Entreprenez de traiter de la façon la plus banale le plus commun des sujets : c’est alors que paraîtra votre génie.

Dans une gavotte de Rameau, toute la France danse, de façon à la fois noble et joyeuse, aristocratique et paysanne, enthousiaste et spirituelle : grave et gracieuse à la fois .

Dans la fontaine de cuivre de Chardin, dans quelques pèches près d’une timbale d’argent, non loin d’un panier de raisins, sous l’échancrure d’un mur de cuisine par où s’aperçoit le petit coin d’un paysage romantique, il y a toutes les cuisses de nymphes, les uniformes des gardes-françaises toutes les valeurs nobles et délicates du dix-huitième siècle. Et l’enthousiasme des Vestris.

Cela est offert pour ainsi dire dans le creux de la main. Sans avoir l’air d’y toucher. Sans prononcer un mot noble. Sans théâtre, sans affublement.

Rabaissant tranquillement notre regard sur les biens proches, l’âme et l’esprit ainsi se rassérènent, provisoirement.

Mais la grandeur, le drame aussitôt s’y retrouvent (l’enthousiasme et la fête, aussi bien).

L’on retrouve le pas.

La mort n’est-elle pas présente dans la pulsation normale du coeur, dans le tempo normal de la inspiration ? — Certes, elle y est présente, mais elle y va sans précipitation.

Entre le paisible et le fatal, Chardin tient un méritoire équilibre.

Le fatal, quant à moi, m’est d’autant plus sensible qu’il va d’un pas égal, sans éclats démonstratifs, va de soi.

Voilà donc la « santé ».

Voilà notre beauté.

Quand tout se réordonne, sans endimanchement, dans un éclairage de destin.

Voilà aussi pourquoi la moindre nature morte est un paysage métaphysique [16].

Peut-être tout vient-il de ce que l’homme, comme tous les individus du règne animal, est en quelque façon en trop dans la nature : une sorte de vagabond, qui, le romps de sa vie, cherche le lieu de son repos enfin : de sa mort.

Voilà pourquoi il attache tant d’importance à l’espace, qui est le lieu de son vagabondage, de sa divagation, de son slalom.

Voilà pourquoi le moindre arrangement des choses, dans le moindre fragment d’espace, le fascine :

D’un coup d’oeil, il y juge de son slalom, de son destin.

Le moindre arrangement des choses, dis-je, dans le moindre fragment d’espace,

Et non seulement la disposition des entrailles des poulets sacrés, celle des cartes battues puis étalées sur la table, celle du marc de café, celle des dés quand ils viennent d’être jetés.

Les grands signes ne sont pas qu’aux cieux.

Et il n’y a pas d’instant fatal, ou plutôt tout instant est fatal.

Ce n’est pas seulement le dernier matin qu’un homme sensible goûte dans une juste lumière la cigarette ou le verre de rhum.

Il se réveille dans cette disposition chaque jour..

Certes le temps s’écoule, mais pourtant jamais rien n’arrive.

Tout est là.

Tout l’avenir, aussi bien, — dans le moindre fragment d’espace.

Tout y est lisible,

Pour qui veut bien, pour qui sait bien l’y voir.

Pourtant chez quelques-uns seulement parmi les plus grands artistes, un pas de plus est fait.

L’indifférence est atteinte.

Par un certain adoucissement ou gommage de la hiératisation,

Il est redit, une seconde fois, que tout est simple ;

Que si le fatal va de soi,

L’inconscience aussi du fatal est fatale ;

Que la tranquillité est de droit.

Ce n’est qu’après ceux-là qu’on peut tirer l’échelle.

Francis Ponge, 1963, in Le Nouveau Recueil, Gallimard, 1967, p. 167-175.

Tiré à part L’Atelier contemporain, Gallimard, 1977.

Revue du flot critique qui a accompagné l’oeuvre de Chardin.

Autres textes sur Chardin (les Goncourt, Théophile Gautier).

Jean-Siméon Chardin

Alain Jaubert

La Raie de Jean-Baptiste Siméon Chardin - 1728 - Musée du Louvre, Paris.

Peinte à la manière hollandaise, La Raie nous plonge dans la vie silencieuse des objets les plus familiers que l’artiste s’est plu à représenter dans un certain nombre de ses tableaux. La recherche de l’emplacement exact, dans la composition, de chaque instrument de cuisine, de chaque fruit, était un long et méticuleux travail par lequel Chardin, au-delà de l’unité spatiale et chromatique, donnait une portée symbolique ou historique à son oeuvre. La rigueur de la composition n’exclut pas un traitement par touches "raboteuses". L’ordonnancement régulier des objets va de pair avec une "inquiétante étrangeté" qui a fasciné Diderot, Proust et bien d’autre auteurs. Aujourd’hui encore, au Louvre, c’est l’une des oeuvres qui attirent le plus grand nombre de visiteurs. Avec ce film, Alain Jaubert propose de s’interroger sur les sources secrètes de cette fascination.

Le documentaire complet (le DVD en haute qualité à commander ICI).

Les Osselets

Sans le savoir, il aura peint une prophétie. Une année avant que Marguerite périsse, elle a posé pour lui.

Une femme joue aux osselets devant une table basse. De la main gauche, elle s’appuie sur le bord de la table, de la droite elle lance en l’air un osselet. Son bras déployé à demi, la main ouverte, et juste au-dessus le petit objet couleur d’ivoire, étonnamment sphérique, comme si dans un corps, animal ou humain, il pouvait se trouver une telle boule, une bille de billard légèrement imparfaite, un os poli. L’osselet lévite au-dessus de sa main et elle le regarde en souriant, comme amusée de le voir suspendu dans le vide. Elle l’admire, elle pose sur l’os mystérieux un encore plus mystérieux regard aimant. Sur la table, quatre osselets de forme caractéristique, des demi-vertèbres ressemblant à des huit. Elle est vêtue d’une robe à rayures rouges et blanches verticales et d’un tablier bleu auquel est attachée par un ruban écarlate une paire de ciseaux. Ses joues sont teintées de couperose, elle porte aux oreilles de courtes boucles et autour du cou un collier, tous en or. Ses lèvres sont rose vif, ses yeux sont bleu foncé.

Elle tient donc dans les airs, par jeu, un os sphérique, comme si elle avait, d’un seul geste de la main, le pouvoir d’imposer aux objets du monde physique de nouvelles lois au-delà de la physique, des lois métaphysiques. Jamais on n’a vu en peinture une femme accomplir un tel geste de pouvoir, la paume ouverte vers le ciel, un geste de puissance et de bénédiction, éminemment christique, et qui n’a d’autre raison que sa satisfaction et la démonstration de l’assujettissement de la création à sa volonté. Elle manipule des parties de son corps, elle joue avec son squelette, elle le fait léviter et elle en rit. Elle n’a jamais eu peur.

Marc Pautrel, La sainte réalité, p. 53-54.

Le Château de cartes

Peint à la même époque que L’Enfant au toton ou encore Le Jeune dessinateur à qui il ressemble (vers 1737), c’est le portrait du fils d’un ami de Chardin, M. Lenoir, ébéniste comme le père du peintre. Dans le tiroir, à l’écart, mais bien visible, le Roi (ou le Valet ?) de coeur.

Oeuvres de Chardin dans les musées