- « Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m’ont précédé : un musicien même, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de l’amour. »

ARTHUR RIMBAUD, Illuminations.

« Les paroles essentielles sont des actions qui se produisent en ces instants décisifs où l’éclair d’une illumination splendide traverse la totalité d’un monde. »

MARTIN HEIDEGGER, Schelling (semestre d’été 1936)

(exergue de PHILIPPE SOLLERS, Illuminations (2003)

Poésie et pensée

Le 10 décembre 2006, lors d’une émission consacrée à Heidegger, pensée du divin et poésie, le philosophe Hadrien France-Lanord rappelait comment, avec le penseur allemand, un nouvel espace était créé pour penser, sans subordination ni hiérarchie, le rapport entre poésie et philosophie. Cela avait séduit le poète René Char qui l’exprimait, dans sa langue, en 1964. Pierre Jacerne, de son côté, insistait, en citant Rimbaud et l’illumination Enfance III [1], sur l’ouverture de cet espace permettant de libérer et d’être à l’écoute de la parole en tant que parole, d’« entendre la parole parler ».

Extrait de la première partie de l’émission où s’expriment successivement Hadrien France-Lanord, René Char, et Pierrre Jacerne.

Le texte lu par René Char (en 1964) :

« Les quelques impressions anciennes que je vais dire sont apparues souvent à l’intersection d’une lecture endurante, selon le mot de Jean Beaufret, des grands textes de Martin Heidegger et de l’exercice quotidien d’une vie d’homme que nous sommes nombreux à avoir tenté d’égaliser sans la dépeindre par le haut et par le bas. Elles sont un hommage de respect, de reconnaissance et d’affection à Martin Heidegger :

"La perspective d’un paradis hilare détruit l’homme. Toute l’aventure humaine contredit ceci, mais pour nous stimuler et non nous accabler.

Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs ?

La poésie qui est clarté énigmatique et hâte d’accourir, en les découvrant, les annule." [2] »

Essayons d’imaginer ce que serait un dialogue« historial » entre Martin Heidegger, René Char, Marcelin Pleynet et Philippe Sollers.

René Char et Martin Heidegger.

Que nous dit le Dictionnaire Rimbaud (2014) sur le dialogue entre Heidegger et Char à propos de Rimbaud ? Il faut lire l’article « Heidegger » d’Andrea Schellino, le traducteur italien de Marcelin Pleynet, pour en avoir un aperçu.

Heidegger, Martin (1889-1976)

par Andrea Schellino

Il n ’est guère possible de comprendre l’intérêt de Martin Heidegger pour Rimbaud si l’on ne rappelle l’amitié qui liait le philosophe allemand à René Char, à partir de l’été 1955. Char avait consacré au poète de Charleville, en 1956, un texte qui n’était pas sans relation avec la pensée d’Heidegger. « Avec Rimbaud, écrit Char, la poésie a cessé d’être un genre littéraire, une compétition. Avant lui, Héraclite et un peintre, Georges de La Tour, avaient construit et montré quelle Maison entre toutes devait habiter l’homme : à la fois demeure pour le souffle et la méditation. » Heidegger, encouragé par ses conversations avec Char, se mit à associer Rimbaud à son chemin de pensée (Denkweg) et à interroger l ’essence de sa poésie.

Sa première allusion à Rimbaud date du 31 janvier 1962 : dans une conférence « Zeit und Sein » (« Temps et Être ») à l’université de Fribourg, Heidegger confronte les anaphores du De profundis de Trakl et celles d’Enfance III. Le « il y a » et le « es ist » des deux poètes n’oblitèrent pas l’existence des choses, mais désignent « ce qui s’approche comme un inquiétant, le démonique », incluant le rapport à l’homme de façon plus aiguë que par le langage ordinaire [3].

Invité par Char aux Busclats, la maison du poète à L’Isle-sur-la-Sorgue, en Provence, Heidegger saisit l’occasion de nouer plus profondément le dialogue avec Rimbaud et d’aborder les relations entre poésie et pensée. Grâce à la collaboration de Jean Beaufret et d’un petit cercle d’amis et de disciples, dont les traducteurs de Heidegger, François Vezin et François Fédier, cette rencontre se prolonge par les séminaires du Thor en septembre 1966, 1968 et 1969, suivis d ’une rencontre à Zühringen en 1973.

Même si la transcription des séminaires ne rend pas suffisamment compte de l’événement, on comprend que Heidegger, préoccupé par la menace de destruction grandissante du langage, introduit dès septembre 1966 un questionnement sur Rimbaud à partir d’une phrase de la lettre du 15 mai 1871 à Paul Demeny : « La Poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant. » Char répondit en septembre 1966 à la sollicitation d’Heidegger par une série de Réponses interrogatives à une question de Martin Heidegger, où le rapport entre poésie et action est illustré par quatorze « sens étroits » et convergents.

Invité par Roger Munier à répondre à six questions sur Rimbaud « vivant », Heidegger poursuivit son dialogue avec Char dans un texte sans titre, publié en 1976 dans l’enquête « Aujourd’hui Rimbaud ». Dans cet écrit, le projet poétique de Rimbaud est enfin intégré à la topologie heideggérienne de l’Être. Une longue suite de méditations sur les lettres des 13 et 15 mai 1871, que Heidegger considère comme des « œuvres » à part entière, prend la forme d’une insistante interrogation : quel est l’horizon du voyant, de celui qui a vu ? Deux phrases de Rimbaud nous aident à répondre à cette question : « En Grèce [...] vers et lyres rythment l’Action » et : « La Poésie ne rythmera plus l’action : elle sera en avant. » « Action » et « Poésie » sont les deux pôles de la question, au même titre que modernité et monde grec. Les difficultés pour Heidegger résident dans la détermination de l’« Action » et de l’« en avant » : « "L’Action" avec une majuscule désigne-t-elle seulement l’agir opérant de l’homme, ou le réel qui en est issu dans son ensemble ? Ce réel équivaut-il au présent ? Que veut dire : la langue de la poésie entraîne le réel dans son rythme au sens de la mesure harmonieuse ? » L’élan de Rimbaud est tel que sa parole investit le monde moderne et la possibilité même de la poésie. Quelle est la place de la poésie dans une réalité où elle lutte, presque sans espoir, pour sa préséance ? Selon Heidegger la mention de Rimbaud est peut-être « un appel qui appelle en direction de la proximité du sans-accès », au sein de la région où quelques êtres rares parviennent à devenir poètes.

L’autre clef du texte de Rimbaud est, selon Heidegger, le mot grec de rythme, invitant à revenir à la parole d’Archiloque : « Mais apprends à connaître quelle sorte de rap-port [Ver-hältnis] porte [les] hommes. » La parole du poète pourra-t-elle bâtir sur ce « rap-port » le nouveau séjour terrestre ? Ou bien « la destruction menaçante du langage par la linguistique et l’informatique va-t-elle saper, non seulement la préséance de la poésie, mais la poésie même dans sa possibilité ? ». Pour Heidegger, si nous nous posons ces questions, Rimbaud reste « vivant », et le dialogue entre poètes et penseurs peut se poursuivre. Le philosophe allemand touche aussi, en conclusion, à la question déjà envisagée par Char : le silence de Rimbaud est bien loin d’être un simple mutisme. C’est plutôt un se taire ; nommer l’inconnu est un avoir dit :« Son ne-plus-parler est un avoir-dit. » Pour Heidegger, l’« avoir-dit » de Rimbaud est au plus proche du « correspondre » originaire, silencieux, à l’écoute de l’Être.

Andrea Schellino, Dictionnaire Rimbaud [4].

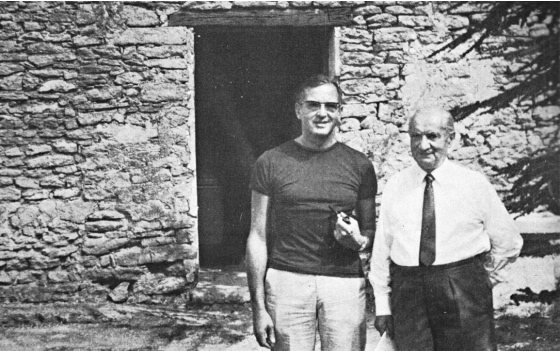

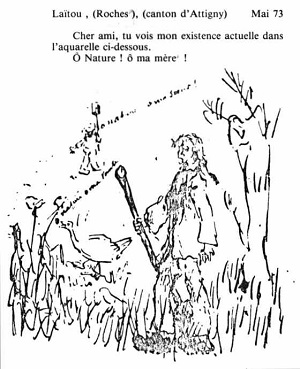

Photos de Roger Munier (Cahiers de l’Herne)

René Char a invité Martin Heidegger lors de sa venue, en mars 1966, à l’Université d’Aix-en-Provence où il prononça une conférence sur « Hegel et les Grecs » [5]. En septembre, ils se retrouvent au Thor, près de l’Isle-sur-Sorgue, pour tenir sept entretiens sur Parménide et Héraclite. Jean Beaufret, qui y assiste, en donnera une brève relation dans Heidegger, Questions IV. En 1968 et 1969, Char, Heidegger et leurs amis renouvelleront l’expérience de ces séminaires [6].

En décembre 1966, René Char publie dans la N.R.F. un ensemble de trois textes intitulé En compagnie. Le second de ces textes est une méditation poétique sur Rimbaud et sa célèbre affirmation : « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant. » (Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871). C’est en partant de la méditation de René Char que Martin Heidegger s’interrogera sur Rimbaud, en 1972, dans la lettre à Roger Munier que nous reproduisons ensuite.

Réponses interrogatives à une question de Martin Heidegger

par René Char

Divers sens étroits pourraient être proposés, compte non tenu du sens qui se crée dans le mouvement même de toute poésie objective, toujours en chemin vers le point qui signe sa justification et clôt son existence, à l’écart, en avant de l’existence du mot Dieu :

— La poésie entraînera à vue l’action, se plaçant en avant d’elle, en avant suppose toutefois un alignement d’angle de la poésie sur l’action, comme un véhicule pilote aspire à courte distance par sa vitesse un second véhicule qui le suit. Il lui ouvre la voie, contient sa dispersion, le nourrit de sa lancée.

— La poésie, sur-cerveau de l’action, telle la pensée qui commande au corps de l’univers, comme l’imagination visionnaire fournit l’image de ce qui sera à l’esprit forgeur qui la sollicite. De là, l’en avant.

— La poésie sera « un chant de départ ». Poésie et action, vases obstinément communicants. La poésie, pointe de flèche supposant l’arc action, l’objet sujet étroitement dépendant, la flèche étant projetée au loin et ne retombant pas car l’arc qui la suit la ressaisira avant chute, les deux égaux bien qu’inégaux, dans un double et unique mouvement de rejonction.

— L’action accompagnera la poésie par une admirable fatalité, la réfraction de la seconde dans le miroir brûlant et brouillé de la première produisant une contradiction et communiquant le signe plus (+) à la matière abrupte de l’action.

— La poésie, du fait de la parole même, est toujours mise par la pensée en avant de l’agir dont elle emmène le contenu imparfait en une course perpétuelle vie-mort-vie, rendue vers l’idéal du mieux.

— L’action est aveugle, c’est la poésie qui voit. L’une est unie par un lien mère-fils à l’autre, le fils en avant de la mère et la guidant par nécessité plus que par amour.

— La libre détermination de la poésie semble lui conférer sa qualité conductrice. Elle serait un être action, en aval de l’action.

— La poésie est la loi, l’action demeure le phénomène [7]. L’éclair précède le tonnerre, illuminant de haut en bas son théâtre, lui donnant valeur instantanée.

— La poésie est le mouvement suprême, mouvement pur ordonnant le mouvement général. Elle enseigne le pays en se décalant.

— La poésie ne rythme plus l’action, elle se porte en avant pour lui indiquer le chemin mobile. C’est pourquoi la poésie touche la première. Elle songe l’action et, grâce à son matériau, construit la Maison, mais jamais une fois pour toutes.

— La poésie est le moi en avant de l’en soi, « le poète étant chargé de l’Humanité » (Rimbaud).

— La poésie serait de « la poésie chantée ». Elle serait l’oeuvre en avant de l’action, serait sa conséquence finale et détachée.

— La poésie est une tête chercheuse. L’action est son corps. Accomplissant une révolution ils font, au terme de celle-ci, coïncider la fin et le commencement. Ainsi de suite selon le cercle.

— Dans l’optique de Rimbaud et de la Commune, la poésie ne servira plus la bourgeoisie, ne la rythmera plus. Elle sera en avant, la bourgeoisie ici supposée action de conquête. La poésie sera alors sa propre maîtresse, étant maîtresse de sa révolution ; le signal du départ donné, l’action en vue de se transformant sans cesse en action voyant.

Notre vie est un voyage

Dans l’hiver et dans la nuit.

Nous cherchons notre passage

Dans le réel où rien ne luit.

Chanson des Gardes Suisses.

Le jeune Rimbaud était un poète révolutionnaire contemporain de la Commune de Paris.

Rimbaud ne se sentait ni ne se voulait artiste. Merveilleuse ingénuité à laquelle sa violente nature s’accrochait, se tenait. En se taisant, il le devint malgré lui.

La poésie ne rythmera plus l’action, elle en sera le fruit et l’annonciation jamais savourés, en avant de son propre paradis.

À la lumière des actions politiques récentes — et prévisibles par la poésie — et de ce qui en a découlé pour l’erre de la pensée, toute action qui se justifie doit être une contre-action dont le contenu révolutionnaire attend son propre dégagement, une action proposable de refus et de résistance, inspirée par une poésie en avant et souvent en dispute avec elle.

Après l’extinction des feux et le rejet des outils inefficaces, si le mot fin apparaissait sur la porte d’aurore d’un destin retrouvé, la parole tenue ne serait plus crime et les barques repeintes ne seraient pas des épaves immergées au débarcadère du Temps.

René Char, N.R.F. décembre 1966.

René Char en 1966.

Questions

Heidegger avec Roger Munier

« Le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud »

par Martin Heidegger

Ce texte sans titre de Heidegger sur Rimbaud — autant de Questions qui apparaîtront à la lecture — a été publié la première fois en 1976 (l’année de la mort de Heidegger) dans les Archives des lettres modernes, puis repris dans le volume consacré à « Martin Heidegger » par Les Cahiers de l’Herne en octobre 1983 [8]. Il fait partie des neuf lettres adressées à Roger Munier de 1966 à 1976 retenues dans le volume [9].

Fribourg-en -Brisgau

le 20 novembre 1972

Voici mon texte pour « Rimbaud vivant » [10]. Vous savez, par nos conversations, qu’il ne s’agit pas d’en faire une traduction littérale ; elle aurait un tour factice en français. Traduisez librement selon le sens. Ne pourrait-on publier le texte dans les deux langues ? Je ne connais pas la littérature sur Rimbaud. Peut-être ce qui fait l’objet de ma question a-t-il été déjà discuté par d’autres auteurs ?

René Char, dans son « Introduction » au choix des oeuvres d’Arthur Rimbaud (1957) nous montre la voie [11]. Dans la vue qu’il prend du tout de cette poésie, il fait avec raison figurer parmi les « oeuvres » les deux lettres du poète en date du 13 et du 15 mai 1871. Dans celle du 15 mai, Rimbaud lui-même nous dit de quelle façon un poète reste « vivant » : quand les poètes à venir commencent par l’horizon où lui-même est arrivé : « il arrive à l’inconnu ! »

Connaissons-nous vraiment aujourd’hui l’horizon que Rimbaud a « vu » ? J’hésite sur la réponse et en reste à la question. Le poète nous aide à la poser plus clairement par ces deux phrases de la même lettre :

En Grèce,... vers et lyres rythment l’Action.

La poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant !

Pour diverses raisons toutefois, l’interprétation des mots soulignés par Rimbaud se réduira, je l’avoue, à des conjectures qui prendront forme de questions.

« L’Action » avec une majuscule désigne-t-elle seulement l’agir opérant de l’homme, ou le réel qui en est issu dans son ensemble ? Ce réel équivaut-il au présent ? Que veut dire : la langue de la poésie entraîne le réel dans son rythme au sens de la mesure harmonieuse ?

La poésie résolument moderne, par contre, ne doit plus en rester là, « elle sera en avant ».

Faut-il entendre cet « en avant » de façon purement temporelle ? La langue de la poésie doit-elle, en prédisant, soit en étant prophétique, prévoir ce qui vient, mais néanmoins, comme poésie, parler selon le rythme ? Ou cet « en avant » n’implique-t-il aucune relation temporelle ? En disant « elle sera en avant », Rimbaud donne-t-il à la poésie la préséance, avant tout agir et faire de l’homme ?

Mais alors qu’en est-il de cette préséance dans le monde moderne de la société industrielle ? Au regard de celle-ci, la parole de Rimbaud serait-elle une erreur ? A moins que les questions ici formulées n’attestent que la poésie « est arrivée devant l’inconnu » ? Et cela précisément aujourd’hui où elle lutte, presque sans espoir, pour sa préséance ?

Peut-être pourrions-nous, méditant ce mot de Rimbaud, dire ce qui suit : la proximité du sans-accès reste la région où parviennent les rares à devenir poètes, et qu’ils ne font aussi que montrer. Mais cela dans un dire qui nomme cette région. Cette nomination ne doit-elle pas être un appel, qui appelle en direction de la proximité du sans-accès, et peut ainsi appeler parce qu’il a déjà « d’avance » l’appartenance à cette proximité et du sein de cette appartenance porte le tout du monde au rythme de la langue poétique ?

Mais que veut dire ici le mot grec de rythme ? Ne faut-il pas, pour l’entendre comme il convient, revenir aux Grecs et méditer la parole d’un poète de leur époque la plus reculée ?

Archiloque (650 avant J.-C.) dit :

« mais apprends à connaître quel sorte de rap-port porte (les) hommes »

Le ruthmos éprouvé originellement à la manière grecque est-il la proximité du sans-accès et, en tant que cette région, le rap-port qui porte l’homme ? Le dire du poète qui vient bâtira-t-il en prenant appui sur ce rapport, préparant ainsi pour l’homme le nouveau séjour terrestre ? Ou la destruction menaçante du langage par la linguistique et l’informatique va-t-elle saper, non seulement la préséance de la poésie, mais la poésie même dans sa possibilité ?

Rimbaud reste vivant, si nous nous posons ces questions, si les poètes et les penseurs restent ouverts à la nécessité « de se faire voyants pour l’inconnu ». Mais cet inconnu ne peut être nommé (au sens indiqué plus haut) que s’il est « tu » (Trakl). Ne peut toutefois vraiment se taire que celui qui a charge de dire ce qui montre la voie et l’a dit en effet, par le pouvoir de la parole qui lui a été conféré. Ce silence est autre chose que le simple mutisme. Son ne-plus-parler est un avoir-dit.

Entendons-nous avec une suffisante clarté, dans le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud, ce qu’il a tu ? Et voyons-nous là déjà l’horizon où il est arrivé ?

Martin Heidegger [12].

Dans le même numéro de la Revue des lettres modernes (n° 160, 1976), Marcelin Pleynet répond lui aussi à l’enquête de Roger Munier destinée aux « Archives A. Rimbaud ». Son texte sera repris dans Art et littérature (Seuil, coll. Tel Quel, 1977).

Un certain silence

par Marcelin Pleynet

Un certain silence au plan de la critique, sinon même de l’interprétation, entoure actuellement l’œuvre de Rimbaud. A quoi l’attribuez-vous ?

Un certain silence au plan de la critique, sinon même de l’interprétation, entoure actuellement l’œuvre de Rimbaud. A quoi l’attribuez-vous ?

Sans doute à ce que l’œuvre de Rimbaud se trouve aujourd’hui en proie à sa postérité. L’importance que l’œuvre de Rimbaud a pu avoir pour les surréalistes, et plus particulièrement pour Breton, la lecture qu’a pu en faire Artaud (je consultais ces jours-ci un texte inédit où Artaud réécrit le sonnet des voyelles) et d’autres écrivains après lui, tout cela a considérablement et profondément changé, transformé les bases idéologiques à partir desquelles les poèmes de Rimbaud ont pu être produits, appréciés, critiqués, lus. Je ne vais bien entendu pas vous servir la tarte à la crème des métamorphoses de la sensibilité, il n’empêche que de nouvelles idées avec ce qu’elles supposent d’articulation au réel objectif, social, ne manquent jamais de transformer les expressions du désir ou si vous préférez de la sensibilité. Il fut un temps où je pouvais lire Rimbaud comme s’il constituait à lui seul l’objet de cette lecture, comme si la lecture de Rimbaud pouvait à elle seule répondre de tout ce qu’elle impliquait — un peu disons comme il peut me sembler aujourd’hui que l’œuvre de Dante répond absolument (ou presque) de tout ce qu’elle met en question. Ce type de lecture de Rimbaud me paraît maintenant impossible. Non que je mésestime ce qui traverse, ce que supporte, ce que diffuse cette poésie, mais il me semble bien justement que c’est cela même qui pour être compris demande à être situé plus intelligemment, plus radicalement aussi. Une certaine lecture de Rimbaud, celle globale, phantasmatique, qui fut la lecture de Breton et de tant d’autres et qui fut la mienne, se révèle finalement une lecture aliénée, aliénante. Et il faut bien insister sur le fait que c’est là un des pièges que tend l’œuvre de Rimbaud, un piège, un piège que ni l’éloge dithyrambique, ni la critique de parti pris, n’ont su éviter. Un piège auquel l’œuvre elle-même, votre question le montre bien, peut se prendre. Nous n’en sommes plus, cela est évident, à aborder l’œuvre de Rimbaud en fonction des multiples « séductions » flatteuses ou intolérables qu’elle exerce. Nous ne l’aborderons réellement aujourd’hui qu’à partir des questions que posent ces « séductions » et leur postérité. Si ces questions ne sont pas posées c’est à mon avis d’abord parce qu’on ne se donne pas les moyens de les poser du lieu d’où elles se posent : la postérité de Rimbaud, la littérature aujourd’hui. Par exemple on pourrait se demander pourquoi et comment tout un courant littéraire français s’est trouvé au cours de ces quarante dernières années réagir contre le lyrisme, « la poésie qui n’est que la belle poésie », avec disons le même sectarisme que les surréalistes pouvaient eux, au contraire, revendiquer, sans beaucoup plus s’en expliquer le « lyrisme de l’inconscient ». On pourrait se demander quel rôle l’œuvre de Rimbaud a joué dans tout cela ? Ce qui implique bien entendu de comprendre la place qui revient à Rimbaud dans cette histoire qui va du début du siècle à nos jours et de distinguer là encore le réel du phantasme. Je veux dire de distinguer ce qui a joué comme projection fantasmatique aliénante de ce qui a joué comme réel productif, progressiste. La question selon moi portant sur l’impact sexuel tout à fait particulier de cette œuvre. Certes l’œuvre de Rimbaud n’est pas loin de là la seule où se marque plus ou moins explicitement une référence sexuelle, sexualisée, cette trace, si je puis dire, est beaucoup moins explicite chez Rimbaud que chez Baudelaire, chez Lautréamont ou chez Mallarmé, mais c’est justement le caractère très particulier que revêt dans l’œuvre de Rimbaud la suggestion sexuelle qui a donné à cette œuvre le rôle qu’elle a eu de dévoilement voilé du désir et de son refoulement. La biographie et l’œuvre de Rimbaud sont intimement, on ne peut mieux dire, liées. Et c’est le refus justement d’aborder cette intimité qui aujourd’hui en paralyse l’interprétation. Ce qui se déclare à travers le génie de ce garçon dans la crise sexuelle (homosexuelle) d’une fin de puberté peut produire l’analyse de la fascination que son œuvre a exercée, mais il faut pour cela que cette analyse ne craigne pas de voir se marquer dans ses marges le refoulé sexuel (à symptôme homosexuel) que véhicule l’idéologie normative de sa culture. Ce que nous entendons aujourd’hui encore communément par « poésie » a assurément encore beaucoup à apprendre de ce côté-là. Mais allez donc faire entendre cela aux « bons poètes » ! Pourtant Mallarmé, à qui l’on doit le plus intelligent texte sur Rimbaud qui soit, ne s’y est pas trompé, dans l’article qu’il publie en 1896 dans The Chap Book il note tout d’abord l’« influence si particulière » de Rimbaud, puis au portrait bien connu de Rimbaud par Verlaine (« l’homme était bien bâti... ») il ajoute : « Avec je ne sais quoi de fièrement poussé, ou mauvaisement fille du peuple, j’ajoute de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud au froid rougies d’engelures ». Et plus loin, comme pour caractériser le couple que Rimbaud fait avec son lecteur, avec son admirateur (dans ce cas-là Verlaine mais ce pourrait être aussi bien tous les lecteurs et tous les admirateurs qui ont suivi) : « l’un blessé, l’autre délirant, deux poètes dans leur farouche mal » (c’est moi qui souligne). On pourrait multiplier ces citations de l’article de Mallarmé évidemment aussi explicite que possible. Le refoulé sexuel (que programme toute normalité culturelle, sociale) riche comme on sait en sublimation poétique de toutes sortes se révèle, avec l’œuvre géniale de cette fin d’adolescence, dans la fascination secrète qu’exerce son symptôme le plus économique la revendication monosexe c’est-à-dire phallique du rêve pubère. Il est aujourd’hui encore je pense difficile, sinon impossible, d’apprécier l’impact inconscient que put (que peut) avoir sur un tel champ idéologique et à travers une double blessure symbolique (coup de revolver tiré par Verlaine, amputation d’une jambe) l’auto-castration que vient représenter l’abandon de l’écriture, c’est-à-dire la dénégation (et le redoublement) de la revendication phallique de celui qui allait se faire, comme l’écrit Mallarmé « audacieusement marchand d’hommes ».

Alors que Hölderlin est tourné vers l’origine, Rimbaud semble tendu vers le futur, l’inconnu qui est devant nous. N’est-ce pas ce qui explique pour une part sa distance et la difficulté de son œuvre ?

Je ne partage pas le point de vue qui me paraît plus démonstratif que convaincant qui veut que « l’origine » soit toujours derrière alors que le « futur » serait devant. C’est à mon avis une façon trop commode de n’être jamais nulle part.

Ce n’est pas du tout par hasard que Hölderlin est allemand et Rimbaud français, que Hölderlin vit dans la seconde moitié du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle et Rimbaud dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ils sont tous deux inévitablement liés à l’histoire et à la culture qui les produit et dont ils reflètent et transforment certaines contradictions particulières à ces deux moments historiques, à ces deux pays, à ces deux cultures. Quant à l’attitude de l’un et de l’autre vis-à-vis de cette histoire qui est la leur elle est, comme souvent chez les poètes, tranchante. Sans doute Hölderlin, puisque vous avez choisi cet exemple, travaille sur une dimension historique plus vaste que Rimbaud et son insistante référence à la Grèce peut passer pour une attitude anachronique, reste qu’il n’en est rien et que même dans une ouverture historique aussi exclusive ce n’est jamais en vain qu’un poète réintroduit dans sa culture un tel type de dimension, c’est ainsi que Robert Payne a cru pouvoir en 1950 comparer l’attitude de Mao Tsé-toung écrivant un poème comme Neige (1936) [13] à celle de Hölderlin ; Robert Payne écrit : « Le poème (Neige) est comparable par son intensité au Patmos d’Hölderlin dans lequel toute l’histoire et les légendes de l’Europe sont illuminées par les feux de la poésie. » Ce grand écart de la contradiction que le poète a produit entre l’Allemagne du début du XIXe siècle et la Grèce antique l’a mené à une division trop profonde pour qu’elle n’ait pas marqué de son signe tout ce qui l’a suivie. En serait-il besoin que la publication récente du livre de Deleuze et Guatari, l’Anti-Œdipe, montrerait que nous continuons encore à vivre de cette scène historique.

Le problème que pose l’œuvre de Rimbaud est très différent, sans vouloir dire par là qu’il soit pour nous aujourd’hui ni moins urgent, ni moins important. La manifestation rimbaldienne a la jeunesse des éclats de la seconde moitié du XIXe siècle français. Elle est historiquement produite dans la jeunesse, dans l’adolescence du bouleversement idéologique que marquent des écrivains comme Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont, des peintres comme les impressionnistes et plus particulièrement Cézanne. Cette transformation, cette révolution idéologique qui se manifeste avec force, et dans des réalisations admirables, à la fin du XIXe siècle fût et reste à la fois pour la littérature (en donnant à ce mot tous ses sens) qui l’a suivi une chance, une limite. Une chance dans la mesure du bouleversement profond et profondément intelligent de l’univers idéologique et formel qu’elle met en cause, une limite dans la mesure où la précipitation et les réussites de ce bouleversement risquent de laisser croire qu’il se suffit à lui-même comme horizon historique. C’est pourquoi, à mon avis, c’est toujours une tâche urgente d’aller voir d’un peu près ce qui se passe là ; et non pas ce qui se passe là d’étroitement « dix-neuviémiste », comme disent les Anglo-Saxons, mais aussi, surtout, ce qui se cristallise là d’une infiniment plus vaste perspective historique. J’estime personnellement que le caractère sclérosé de la plus grande partie de la littérature dite contemporaine tient essentiellement à sa limite « dix-neuviémiste ». Les écrivains aujourd’hui, quel que soit leur âge, se déplacent quasi exclusivement entre ces quelque soixante ou soixante-dix ans les séparant de ce XIXe siècle qui les coupe de façon démonstrative mais arbitraire de la quasi-totalité des forces de leur culture. L’avenir, qui est si vous voulez en « avant », mais plus précisément à mon avis, maintenant, se constitue d’abord de toutes les forces progressives du passé. La fin du XIXe siècle est pour nous Français, mais peut-être pas seulement pour les Français, la porte à franchir pour aborder la dimension historique que cette fin du XIXe siècle laisse supposer mais qu’elle ne peut produire dans sa simple répétition. L’énigme que pose Rimbaud à ce passage, à cette porte n’est pas, loin de là, de celles dont on puisse tirer le moins d’enseignement. Reste à savoir si, comme le souligne Thomas de Quincey, à l’énigme de la sphynge Œdipe devait répondre par une généralité anhistorique : « l’homme », ou plus précisément par cette histoire : « Œdipe ».

Marcelin Pleynet, Art et littérature, Seuil, p. 192-196.

Réponses

Sollers en 2000

« Notre pâle raison nous cache l’infini. »

Arthur Rimbaud, Soleil et chair, 29 avril 1870.

Heidegger pointe l’essentiel

Dans son essai Illuminations à travers les textes sacrés, Philippe Sollers, après avoir cité l’Apocalypse de saint Jean, « engage » quatre cavaliers : Rimbaud, Nietzsche, Hölderlin et Heidegger. Pourquoi eux ? « Parce qu’ils sont essentiels à toute tentative de discernement. Parce que les écarter interdit de facto toute possibilité de comprendre quoi que ce soit à l’énorme archive qui parle de Dieu, des dieux, du divin, de sa révélation ou de son style dans toutes les langues. » Parce que « situés dans la modernité, ancrés dans la modernité, [ils] ont pensé au plus près de l’immémorial. » Rappelons au passage que le terme « apocalypse » signifie « révélation ». S’interrogeant sur la notion de sainteté — « en quoi Rimbaud figure-t-il la sainteté à venir ? » —, il revient sur les questions que Heidegger laissait en suspens à la fin de sa lettre à Roger Munier.

Extraits

« Dans un texte daté de 1974 [14], Heidegger pointe l’essentiel : « Entendons-nous avec une suffisante clarté, dans le Dit de la poésie d’Arthur Rimbaud, ce qu’il a tu ? Et voyons-nous là déjà l’horizon où il est arrivé ? »

Imaginons les réponses d’Arthur Rimbaud à ces deux questions :

« C’est vrai ; c’est à l’Éden que je songeais ! »

Ou encore :

« Je suis le savant au fauteuil sombre... »

À moins qu’il n’ait préféré :

« Je suis le piéton de la grand-route... »

Et celle-ci ?

« Je serais bien l’enfant abandonné... »

Non pas, il en est une autre, plus étrange celle-là :

« Je suis le saint, en prière sur la terrasse... »

[...]

Que notre Odyssée débute donc par le poème d’Arthur Rimbaud À une Raison. D’emblée, pour éviter toute dérive étroitement mystique, ou spiritualiste.

« Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie.

Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.

Ta tête se détourne : le nouvel amour !

Ta tête se retourne, — le nouvel amour !"Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps" te chantent ces enfants. " Elève n’importe où la substance de nos fortunes et de nos voeux " on t’en prie.

Arrivée de toujours, qui t’en iras partout. »

Rimbaud appelle à la création d’une nouvelle raison. S’agit-il de rejeter la nôtre ? Nullement. Il s’agit de l’ouvrir, non seulement à un dépassement d’elle-même, mais encore à une aventure qui, dès lors, ne se conçoit pas sans un nouvel amour. Rimbaud le dit ailleurs : « L’amour est à réinventer. »

Ce que raconte, littéralement, et dans tous les sens, À une raison ? Ceci de proprement révolutionnaire : il y aurait une ancienne raison qui nous empêcherait d’avoir accès à l’illumination, désirée, appelée dans un chant : « la vie enfin changée. « " Change nos lots, dit le poème, crible les fléaux, à commencer par le temps ", te chantent ces enfants. » « Changer » et « chanter » sont parmi les mots-clefs du poème, qui célèbre d’abord « la nouvelle harmonie ». Ce qui explique que, dès l’incipit, Rimbaud ait invoqué la musique et toutes les propriétés eurythmiques de la section dorée de l’arithmétique.

Le poète tutoie donc cette « Raison », majuscule et anonyme, de la même façon qu’il s’est donné seul les moyens de tutoyer son âme dans Une saison en enfer. Au fait, vous rappelez-vous la dernière phrase d’Une saison en enfer ? Cette phrase que Rimbaud a pris soin de souligner : « et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. »

Posséder la vérité ? Tutoyer son âme ? Mais de quoi parle-t-on ? Simplissime simplicité. Écoutons encore :

Mon âme éternelle,

Observe ton voeu

Malgré la nuit seule

Et le jour en feu.

Ce quatrain est le deuxième du poème inséré dans le chapitre Délires Il. Il commence ainsi, tel un rondeau :

Elle est retrouvée !

— Quoi ? — l’Éternité.

C’est la mer mêlée

Au soleil.

La suite ? Je me la répète tous les jours, c’est ma prière du matin :

Donc tu te dégages

Des humains suffrages,

Des communs élans !

Tu voles selon...— Jamais l’espérance.

Pas d’orietur.

Science et patience,

Le supplice est sûr.

Il est question, d’après Rimbaud, de quelqu’un qui posséderait à ce point son âme qu’il pourrait lui fixer une fonction : celle d’« observer son voeu ». Le terme le plus important dans la phrase de la Saison ? « loisible », bien entendu. Donc : « loisible » d’une part, « tu voles selon » d’autre part. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une déclaration stupéfiante. Cette âme qu’on peut tutoyer, qui apparaît comme « la vérité dans une âme et un corps, voilà qu’elle n’est plus dépendante en rien des « opinions humaines », ni des « communs élans ».

Autant dire qu’elle est très peu religieuse, puisque, dans sa percée, désormais, « elle vole selon... » Propos que l’on retrouve ailleurs chez Rimbaud : « Moi, ma vie n’est pas assez pesante, elle s’envole et flotte loin au-dessus de l’action, ce cher point du monde. » Images merveilleuses de la liberté, cette liberté libre. (Il faisait des romans sur la vie/Du grand désert où luit la liberté ravie), affranchie de toute pesanteur, donc de la « gravité ». [...]

Philippe Sollers, Illuminations, 2003, folio, p. 26-29.

A chaque instant, en français, nous parlons grec

C’est dans Guerres secrètes, à la fin de sa lecture d’Homère et du massacre des prétendants par Ulysse, que Philippe Sollers, en 2007, convoque ensemble Nietzsche et Rimbaud et revient sur le rapport entre poésie, rythme et action et l’appel à tous les sens que ce rapport implique.

À chaque instant, en français, nous parlons grec. La question est de savoir pourquoi nous avons tellement refusé de le savoir. J’ai eu la surpris en feuilletant le livre de Marcel Detienne Dionysos mis à mort [15], dans le chapitre qui s’appelle « Ronger la tête de ses parents », de voir en épigraphe Rimbaud et Nietzsche. Depuis très longtemps, je m’efforce de montrer la consanguinité divine qu’il y a entre ces deux figures. Detienne fait d’ailleurs une erreur graphique [16] dans la citation de Rimbaud qu’il tire de la « Lettre du voyant » du 15 mai 1871 en mettant un « s » à « mêmes », car le passage qu’il cite se présente non pas comme il l’écrit, mais sous la forme suivante :

Donc le poète est vraiment voleur de feu.

Il est chargé de l’humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions [...]

Nous voyons arriver tous les sens qui doivent être présents à la fois dans la forme poétique fondamentale. La deuxième citation est de Nietzsche :

Pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu, dit Aristote. Reste un troisième cas : il faut être les deux à la fois... philosophe. [17]

Ce point m’importe beaucoup, puisque nous allons aller du côté de Dionysos philosophos, c’est-à-dire d’un dieu qui s’incarne définitivement, car après il n’y en a plus, comme philosophe, au sens où Nietzsche entend ce mot, loin de toute caractérisation universitaire. Puisque nous sommes dans ce registre de l’objection faite à ce que Rimbaud appelle, dans une lettre antérieure, le « râtelier universitaire », où ruminent, à la mangeoire, des chevaux de retour qui finissent par devenir professeurs émérites, on peut citer le passage suivant :

Au fond vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, — pardon ! — le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n’a rien fait, n’ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse.

D’où l’insistance de la lettre suivante, dite « du voyant » et que j’appellerais volontiers pour part « lettre homérique », où Rimbaud commence par dire à Paul Demeny :

— Voici de la prose sur l’avenir de la poésie —

Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque.

Là-dessus, coup d’oeil de Rimbaud sur ce qui a eu lieu depuis, en passant par une insolence contre Racine, le « divin sot ».

— Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !

Cette prétention est ignorée par les commentateurs de Rimbaud, car il a bel et bien la prétention, à son âge, de survoler deux mille ans. La passion consiste à le renfermer systématiquement dans son époque, notamment par le biais de Verlaine, sans voir que son ambition est immense, et c’est la raison pour laquelle on ne peut toujours pas lire à livre ouvert les Illuminations. Re-subjectiver et sexualiser Rimbaud est une impasse constante.

Donc le poète est vraiment voleur de feu.

Il est chargé de l’humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. [...] le temps d’un langage universel viendra ! [...] Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. [...] Toujours pleins du Nombre et de l’Harmonie, les poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque. [...] La poésie ne rythmera plus l’action ; elle sera en avant.

Cette idée que la poésie grecque peut être retrouvée objectivement, dans le rythme de l’action portée en avant, est à mon avis prodigieuse.

En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rythment l’Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L’étude de ce passé charme les curieux : plusieurs s’éjouissent à renouveler ces antiquités : — c’est pour eux.

Il vise là Leconte de Lisle et tout le mouvement académique parnassien. Ces gens-là se trompent sur le grec, qui doit se trouver en avant de l’action, dans cette langue à vocation universelle où tous les sens sont convoqués.

Rimbaud et Nietzsche. Tout le reste bavarde sans effet.

Philippe Sollers, Guerres secrètes, 2007, folio, p. 170-174.

Pour mémoire

À nouveau René Char

Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud !

Lu par Michel Piccoli

« Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ! Tes dix-huit ans réfractaires à l’amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris ainsi qu’au ronronnement d’abeille stérile de ta famille ardennaise un peu folle, tu as bien fait de les éparpiller aux vents du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d’abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisse-lyres, pour l’enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples.

Cet élan absurde du corps et de l’âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c’est bien là la vie d’un homme ! On ne peut pas, au sortir de l’enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies.

Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ! Nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi. »

René Char, La fontaine narrative, 1948,

dans Fureur et mystère, 1962, Poésies/Gallimard, p. 212.

Pour nous, Rimbaud...

Ce texte paraît en juin 1956 chez G.L.M. Il servira d’introduction aux Oeuvres complètes d’Arthur Rimbaud parues au Club français du livre en janvier 1957.

Extraits

« Avant d’approcher Rimbaud, nous désirons indiquer que de toutes les dénominations qui ont eu cours jusqu’à ce jour à son sujet, nous n’en retiendrons, ni n’en rejetterons aucune (R. le Voyant, R. le Voyou, etc.). Simplement, elles ne nous intéressent pas, exactes ou non, conformes ou non, puisqu’un être tel que Rimbaud — et quelques autres de son espèce — les contient nécessairement toutes. Rimbaud le Poète, cela suffit, cela est infini. Le bien décisif et à jamais inconnu de la poésie, croyons-nous, est son invulnérabilité. Celle-ci est si accomplie, si forte que le poète, homme du quotidien, est le bénéficiaire après coup de cette qualité dont il n’a été que le porteur irresponsable. Des tribunaux de l’lnquisition à l’époque moderne, on ne voit pas que le mal temporel soit venu finalement à bout de Thérèse d’Avila pas plus que de Boris Pasternak. On ne nous apprendra jamais rien sur eux qui nous les rende intolérables, et nous interdise l’abord de leur génie. Disant cela, nous ne songeons même pas au juste jeu des compensations qui leur appliquerait sa clémence comme à n’importe quel autre mortel, selon les oscillations des hommes et l’odorat du temps.

« Avant d’approcher Rimbaud, nous désirons indiquer que de toutes les dénominations qui ont eu cours jusqu’à ce jour à son sujet, nous n’en retiendrons, ni n’en rejetterons aucune (R. le Voyant, R. le Voyou, etc.). Simplement, elles ne nous intéressent pas, exactes ou non, conformes ou non, puisqu’un être tel que Rimbaud — et quelques autres de son espèce — les contient nécessairement toutes. Rimbaud le Poète, cela suffit, cela est infini. Le bien décisif et à jamais inconnu de la poésie, croyons-nous, est son invulnérabilité. Celle-ci est si accomplie, si forte que le poète, homme du quotidien, est le bénéficiaire après coup de cette qualité dont il n’a été que le porteur irresponsable. Des tribunaux de l’lnquisition à l’époque moderne, on ne voit pas que le mal temporel soit venu finalement à bout de Thérèse d’Avila pas plus que de Boris Pasternak. On ne nous apprendra jamais rien sur eux qui nous les rende intolérables, et nous interdise l’abord de leur génie. Disant cela, nous ne songeons même pas au juste jeu des compensations qui leur appliquerait sa clémence comme à n’importe quel autre mortel, selon les oscillations des hommes et l’odorat du temps.

Récemment, on a voulu nous démontrer que Nerval n’avait pas toujours été pur, que Vigny fut affreux dans une circonstance niaise de sa vieillesse. Avant eux, Villon, Racine ... (Racine que son plus récent biographe admoneste avec une compétence que je me suis lassé de chercher.) Ceux qui aiment la poésie savent que ce n’est pas vrai, en dépit des apparences et des preuves étalées. Les dévots et les athées, les procureurs et les avocats n’auront jamais accès professionnellement auprès d’elle. Étrange sort !

Je est un autre. L’action de la justice est éteinte là où brûle, où se tient la poésie, où s’est réchauffé quelques soirs le poète. Qu’il se trouve un vaillant professeur pour assez comiquement se repentir, à quarante ans, d’avoir avec trop de véhémence, admiré, dans la vingtième année de son âge, l’auteur des Illuminations, et nous restituer son bonheur ancien mêlé à son regret présent, sous l’aspect rosâtre de deux épais volumes définitifs d’archives, ce labeur de ramassage n’ajoute pas deux gouttes de pluie à l’ondée, deux pelures d’orange de plus au rayon de soleil qui gouvernent nos lectures. Nous obéissons librement au pouvoir des poèmes et nous les aimons par force. Cette dualité nous procure anxiété, orgueil et joie.

Lorsque Rimbaud fut parti, eut tourné un dos maçonné aux activités littéraires et à l’existence de ses aînés du Parnasse, cette évaporation soudaine à peine surprit. Elle ne posa une véritable énigme que plus tard, une fois connues sa mort et les divisions de son destin, pourtant d’un seul trait de scie. Nous osons croire qu’il n’y eut pas de rupture, ni lutte violente, l’ultime crise traversée, mais — pour nous servir d’une image facile — interruption de rapport, arrêt d’aliment entre le feu général et la bouche du cratère, puis desquamation des sites aimantés et ornés par la poésie, mutisme et mutation du Verbe, final de l’énergie visionnaire, enfin apparition sur les pentes de la réalité objective d’autre chose qu’il serait, certes, vain et dangereux de vouloir fixer ici. Son oeuvre, si rapidement constituée, Rimbaud l’a, à la lettre, oubliée, n’en a vraisemblablement rien souffert, ne l’a même pas détestée, n’en a plus senti à son poignet basané la verte cicatrice. De l’adolescent extrême, l’écart ne se mesure pas. Y a-t-il une preuve que Rimbaud ait essayé, par la suite, de rentrer en possession des poèmes abandonnés aux mains de ses anciens amis ? À notre connaissance, pas une. L’indifférence complète. Il en a perdu le souvenir. Ce qui sort maintenant de la maigreur de la branche en place des fruits, du temps qu’il était un jeune arbre, ce sont les épines victorieuses, piquants qui furent annoncés par l’entêtant parfum des fleurs.

L’observation et les commentaires d’un poème peuvent être profonds, singuliers, brillants ou vraisemblables, ils ne peuvent éviter de réduire à une signification et à un projet un phénomène qui n’a d’autre raison que d’être. La richesse d’un poème si elle doit s’évaluer au nombre des interprétations qu’il suscite, pour les ruiner bientôt, mais en les maintenant dans nos tissus, cette mesure est acceptable. Qu’est-ce qui scintille, parle plus qu’il ne chuchote, se transmet silencieusement, puis file derrière la nuit, ne laissant que le vide de l’amour, la promesse de l’immunité ? Cette scintillation très personnelle, cette trépidation, cette hypnose, ces battements innombrables sont autant de versions, celles-là plausibles, d’un événement unique : le présent perpétuel, en forme de roue comme le soleil, et comme le visage humain, avant que la terre et le ciel en le tirant à eux ne l’allongeassent cruellement.

Aller à Rimbaud en poète est une folie puisqu’il personnifie à nos yeux ce que l’or était pour lui : l’intrados poétique. Son poème, s’il fascine et provoque le commentateur, le brise aussitôt, quel qu’il soit. Et comme son unité il l’a obtenue à travers la divergence des choses et des êtres dont il est formé, il absorbera sur un plan dérisoire les reflets appauvris de ses propres contradictions. Aucune objection à cela puisqu’il les comprend toutes : « J’ai voulu dire ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. » Parole qui, prononcée ou non, est vraie, qui se remonte indéfiniment.

Il faut considérer Rimbaud dans la seule perspective de la poésie. Est-ce si scandaleux ? Son oeuvre et sa vie ainsi se découvrent d’une cohérence sans égale, ni par, ni malgré leur originalité. Chaque mouvement de son oeuvre et chaque moment de sa vie participent à une entreprise que l’on dirait conduite à la perfection par Apollon et par Pluton : la révélation poétique, révélation la moins voilée qui, en tant que loi nous échappe, mais qui, sous le nom de phénomène noble, nous hante presque familièrement. Nous sommes avertis : hors de la poésie, entre notre pied et la pierre qu’il presse, entre notre regard et le champ parcouru, le monde est nul. La vraie vie, le colosse irrécusable, ne se forme que dans les flancs de la poésie. Cependant l’homme n’a pas la souveraineté (ou n’a plus, ou n’a pas encore) de disposer à discrétion de cette vraie vie, de s’y fertiliser, sauf en de brefs éclairs qui ressemblent à des orgasmes. Et dans les ténèbres qui leur succèdent, grâce à la Connaissance que ces éclairs ont apportée, le Temps, entre le vide horrible qu’il sécrète et un espoir-pressentiment qui ne relève que de nous, et n’est que le prochain état d’extrême poésie et de voyance qui s’annonce, le Temps se partagera, s’écoulera, mais à notre profit, moitié verger, moitié désert.

Rimbaud a peur de ce qu’il découvre ; les pièces qui se jouent dans son théâtre l’effrayent et l’éblouissent. Il craint que l’inouï ne soit réel, et, par conséquent, que les périls que sa vision lui fait courir soient, eux aussi, réels, lourdement ligués en vue de sa perte. Le poète ruse, s’efforce de déplacer la réalité agressive dans un espace imaginaire, sous les traits d’un Orient légendaire, biblique où s’affaiblirait, s’amoindrirait son fabuleux instinct de mort. Las ! la ruse est vaine, l’épouvante est justifiée, le péril est bien réel. La Rencontre qu’il poursuit et qu’il appréhende, voici qu’elle surgit comme une double corne, pénétrant de ses deux pointes « dans son âme et dans son corps ».

Fait rare dans la poésie française et insolite en cette seconde moitié du XIXe siècle, la nature chez Rimbaud a une part prépondérante. Nature non statique, peu appréciée pour sa beauté convenue ou ses productions, mais associée au courant du poème où elle intervient avec fréquence comme matière, fond lumineux, force créatrice, support de démarches inspirées ou pessimistes, grâce. De nouveau, elle agit. Voilà ce qui succède à Baudelaire. De nouveau, nous la palpons, nous respirons ses étrangetés minuscules. L’apercevons-nous en repos que déjà un cataclysme la secoue. Et Rimbaud va du doux traversin d’herbe où la tête oublieuse des fatigues du corps devient une eau de source, à quelque chasse entre possédés au sommet d’une falaise qui crache le déluge et la tempête. Rimbaud se hâte de l’un à l’autre, de l’enfance à l’enfer. Au Moyen Âge la nature était pugnace, intraitable, sans brèche, d’une grandeur indisputée. L’homme était rare, et rare était l’outil, du moins son ambition. Les armes la dédaignaient ou l’ignoraient. À la fin du XIXe siècle, après des fortunes diverses, la nature, encerclée par les entreprises des hommes de plus en plus nombreux, percée, dégarnie, retournée, morcelée, dénudée, flagellée, accouardie, la nature et ses chères forêts sont réduites à un honteux servage, éprouvent une diminution terrible de leurs biens. Comment s’insurgerait-elle, sinon par la voix du poète ? Celui-ci sent s’éveiller le passé perdu et moqué de ses ancêtres, ses affinités gardées pour soi. Aussi vole-t-il à son secours, éternel mais lucide Don Quichotte, identifie-t-il sa détresse à la sienne, lui redonne-t-il, avec l’amour et le combat, un peu de son indispensable profondeur. Il sait la vanité des renaissances, mais plus et mieux que tout, il sait que la Mère des secrets, celle qui empêche les sables mortels de s’épandre sur l’aire de notre cœur, cette Reine persécutée, il faut tenir désespérément son parti.

[...] Rimbaud s’évadant situe indifféremment son âge d’or dans le passé et dans le futur. Il ne s’établit pas. Il ne fait surgir un autre temps, sur le mode de la nostalgie ou celui du désir, que pour l’abattre aussitôt et revenir dans le présent, cette cible au centre toujours affamé de projectiles, ce port naturel de tous les départs. Mais de l’en deçà à l’au-delà, la crispation est extraordinaire. Rimbaud nous en fournit la relation. Dans le mouvement d’une dialectique ultra-rapide, mais si parfaite qu’elle n’engendre pas un affolement, mais un tourbillon ajusté et précis qui emporte toute chose avec lui, insérant dans un devenir sa charge de temps pur, il nous entraîne, il nous soumet, consentants.

Chez Rimbaud la diction précède d’un adieu la contradiction.

Sa découverte, sa date incendiaire, c’est la rapidité.

L’empressement de sa parole, son étendue épousent et couvrent une surface que le verbe jusqu’à lui n’avait jamais atteinte ni occupée. En poésie on n’habite que le lieu que l’on quitte, on ne crée que l’oeuvre dont on se détache, on n’obtient la durée qu’en détruisant le temps. Mais tout ce qu’on obtient par rupture, détachement et négation, on ne l’obtient que pour autrui. La prison se referme aussitôt sur l’évadé. Le donneur de liberté n’est libre que dans les autres. Le poète ne jouit que de la liberté des autres.

À l’intérieur d’un poème de Rimbaud, chaque strophe, chaque verset, chaque phrase vit d’une vie poétique autonome. Dans le poème Génie, il s’est décrit comme dans nul autre poème. C’est en nous donnant congé, en effet, qu’il conclut. Comme Nietzsche, comme Lautréamont, après avoir tout exigé de nous, il nous demande de le « renvoyer ». Dernière et essentielle exigence. Lui qui ne s’est satisfait de rien, comment pourrions-nous nous satisfaire de lui ? Sa marche ne connaît qu’un terme : la mort, qui n’est une grande affaire que de ce côté-ci. Elle le recueillera après des souffrances physiques aussi incroyables que les illuminations de son adolescence. Mais sa rude mère ne l’avait-elle pas mis au monde dans un berceau outrecuidant entouré de vigiles semblables à des vipéreaux avides de chaleur. Ils s’étaient si bien saisis de lui qu’ils l’accompagnèrent jusqu’à la fin, ne le lâchant que sur le sol de son tombeau. »

René Char, Pour nous, Rimbaud, juin 1956,

dans Char dans l’atelier du poète, 2007, Quarto/Gallimard, p. 734-740.

Faute(s) de lecture

Philippe Sollers : [...] la vraie question que porte l’insurrection à l’assaut du ciel révolutionnaire de la Commune ne nous est pas accessible si nous ne prêtons pas l’oreille à Lautréamont et à Rimbaud, si notre regard ne peut pas voir Courbet déjà, Manet et certainement Cézanne. Autrement dit, si nous restons sourds et aveugles à ceux qui ont vécu, « dans une âme et un corps », cette irruption personnelle de la question à la fois transcendantale et révolutionnaire.

J’ai relu la préface de René Char, datée de 1956, à Rimbaud. [...] René Char décrit Rimbaud comme essayant d’échapper à son destin : « La ruse est vaine. L’épouvante est justifiée. Le péril est bien réel. La Rencontre qu’il poursuit et qu’il appréhende, voici qu’elle surgit comme une double corne pénétrant de ses deux pointes "dans son âme et dans son corps" [19]. » Vous voyez là l’interprétation romantisée, mortifère de la question de Rimbaud, qui vient et qui va donner lieu, et qui a déjà donné lieu, à l’oeuvre de quelqu’un comme Maurice Blanchot. Mais ce qui m’intéresse, moi, c’est que Rimbaud n’a pas écrit « dans son âme et dans son corps »...

B. Chantre : ... mais « dans une âme et un corps ».

« Vous voyez comme c’est curieux, car je crois que c’est ce qui a fâché certainement Régis Debray à propos duquel je relève, dans L’année du Tigre, qu’il accomplissait la même faute dans sa citation de Rimbaud : "et qu’il me sera loisible d’atteindre la vérité dans une âme et un corps". Ce n’est pas "atteindre", c’est "posséder". Là, attention : vous vous rappelez que ce passage suit une condamnation de ce que Rimbaud appelle, sans appel, les "couples menteurs", et "l’enfer des femmes là-bas". J’ai repris, comme par hasard, cette formulation au début de mon livre Femmes, pour dire qu’un nouvel explorateur allait [rires]... » [...] [20]

[...] « Il y a longtemps déjà, au début du XXe siècle, qu’il est arrivé quelque chose au temps. Nous y reviendrons [...] avec Rimbaud, et, pour ne pas être tout à fait injuste avec René Char, je dirai qu’il voit bien que ce qui s’est produit là est « de l’ordre du tourbillon, ajusté et précis qui emporte toute chose avec lui. » René Char se trompe, comme je l’ai dit tout à l’heure, mais il observe quelque chose qui sera très difficilement égalable dans n’importe quelle langue et surtout en français, compte tenu de la pesanteur qui l’accable, pesanteur voulue, servitude volontaire [...]. Char disait donc de Rimbaud : « Sa découverte, sa date incendiaire, c’est la rapidité. » [...]

Philippe Sollers, La Divine Comédie, Plon, 2000, p. 115 et 122.

Rappelons les propos de René Char : « Dans le mouvement d’une dialectique ultra-rapide, mais si parfaite qu’elle n’engendre pas un affolement, mais un tourbillon ajusté et précis qui emporte toute chose avec lui, insérant dans un devenir sa charge de temps pur, il nous entraîne, il nous soumet, consentants.

Chez Rimbaud, la diction précède d’un adieu la contradiction. Sa découverte, sa date incendiaire, c’est la rapidité.

L’empressement de sa parole, son étendue épousent et couvrent une surface que le verbe jusqu’à lui n’avait jamais atteinte ni occupée. »

Voir également : Gérard Guest Heidegger et Rimbaud (4’ 06) (Sixième séance du Séminaire, 19 avril 2008).

Et, bien entendu, lire et relire le Rimbaud en son temps de Marcelin Pleynet (2005, coll. L’infini) qui est l’un des rares livres à tenter une lecture de Rimbaud à la lumière de la pensée heideggerienne.

Heidegger à 80 ans (1969)

[1] Enfance III

Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir.

Il y a une horloge qui ne sonne pas.

Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.

Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte.

Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée.

Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.

Il y a enfin, quand l’on a faim et soif, quelqu’un qui vous chasse.

Ce poème — et la question du "il y a" — est évoqué dans le Protocole à un séminaire sur Zeit und Sein, dans Martin Heidegger, Questions IV, tel Gallimard, p. 247.

[2] Il n’est pas inutile de resituer ce dernier passage dans son contexte (historique et poétique). René Char écrit dans Impressions anciennes (1950, 1952, 1964) :

« Nous nous sommes imaginé, en 1945, que l’esprit totalitaire avait perdu, avec le nazisme, sa terreur, ses poisons souterrains et ses fours définitifs. Mais ses excréments sont enfouis dans l’inconscient fertile des hommes. Une espèce d’indifférence colossale à l’égard de la reconnaissance des autres et de leur expression vivante, parallèlement à nous, nous informe qu’il n’y a plus de principes généraux et de morale héréditaire. Un mouvement failli l’a emporté. On vivra en improvisant à ras de son prochain. La faim devenue soif, la soif ne se fait pas nuage. Une intolérance démente nous ceinture. Son cheval de Troie est le mot bonheur. Et je crois cela mortel. Je parle, homme sans faute originelle sur une terre présente. Je n’ai pas mille ans devant moi. Je ne m’exprime pas pour les hommes du lointain qui seront — comment n’en pas douter ? — aussi malheureux que nous. J’en respecte la venue. On a coutume, en tentation, d’allonger l’ombre claire d’un grand idéal devant ce que nous nommons, par commodité, notre chemin. Mais ce trait sinueux n’a pas même le choix entre l’inondation, l’herbe folle et le feu ! Pourtant, l’âge d’or promis ne mériterait ce nom qu’au présent, à peine plus. La perspective d’un paradis hilare détruit l’homme. Toute l’aventure humaine contredit cela, mais pour nous stimuler et non nous accabler.

... Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs ?

La poésie qui est clarté énigmatique et hâte d’accourir, en les découvrant, les annule. »

[3] Cf. Heidegger, Questions II et IV, tel/gallimard, 1976, p. 246-247 (A.G.).

[4] Entreprise fort décevante que ce Dictionnaire Rimbaud. Les meilleurs articles sont de Schellino dont il faut lire l’article consacré à Philippe Sollers pour voir cité le nom de Marcelin Pleynet, superbement ignoré par ailleurs, alors que sont abondamment cités d’illustres inconnus.

[5] M. Heidegger, Questions II, Gallimard.

[6] Cf. Char, dans l’atelier du poète. Edition établie par Marie-Claude Char, Quarto/Gallimard, 2007.

[7] Allusion à Isidore Ducasse : « Les phénomènes passent, je cherche les lois. » (Poésies).

[8] Épuisé.

[9] C’est à Roger Munier que l’on doit la traduction de référence en français de la Lettre sur l’humanisme de Martin Heidegger (1947).

Site entièrement consacré à l’oeuvre de Roger Munier.

[10] Ce texte me fut adressé en réponse à une enquête sur Rimbaud, publiée par la suite sous le titre « Aujourd’hui Rimbaud... » dans les Archives des lettres modernes (Minard), n° 160, 1976. Note de Roger Munier.

[11] Cf. plus bas : « Pour nous Rimbaud ».

[12] Ce texte a été réédité dans : Claude Jeancolas, Rimbaud après Rimbaud : anthologie de textes de Proust à Jim Morrison. Éditions Textuel, 2004.

[14] En fait de 1972 (voir ci-dessus).

[15] Marcel Detienne, Dionysos mis à mort, Gallimard, coll. « Tel », 1977, p. 134.

[16] Lecture minutieuse. Sollers relèvera d’autres fautes de lecture chez René Char ou Régis Debray. Voir plus bas.

[17] Nietzsche, Ecrits posthumes.

[18] Sur les contradictions du sentiment de la nature chez Rimbaud, voir De Hölderlin à Rimbaud.

[19] R. Char, Gallimard, 1984.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?