Article initialement publié le 24 juin 2015, que nous republions aujourd’hui car en ces temps très politiques de pré-élection présidentielle nous avons déterré, par hasard, un article de L’Humanité intitulé « Philippe Sollers, l’éloge politique de Barthes »

La conclusion : Sollers y soutient que Mythologies (1957) est le premier livre à envisager la société comme un spectacle,

« un spectacle permanent de mensonges traversé évidemment par l’argent, à chaque instant ». Tiens, tiens !

« un spectacle permanent de mensonges traversé évidemment par l’argent, à chaque instant ». Tiens, tiens !

Plus, coïncidence de la composition de la page : article à gauche, et pavés d’actualités à droite. En regard de la conclusion, cette couverture de L’Humanité de la semaine.

C’est ce qui a motivé notre intérêt plus que le contenu proprement dit de l’article. Pour votre curiosité, et en marque de gratitude pour notre source, vous trouverez l’article ICI.

Barthes, le perturbateur

Par Josyane Savigneau

LE MONDE | 19.06.2015

Roland Barthes, l’Inattendu : un nouveau hors-série du « Monde », 100 pages, 7,90 euros. En vente en kiosque et en ligne sur Boutique.lemonde.fr

Que reste-t-il de Roland Barthes, né le 12 novembre1915 et mort trop tôt le 26 mars1980, après avoir été renversé par une voiture, à Paris ? Une œuvre singulière, une élégance de pensée, une voix, un regard que toutes les polémiques, passées ou présentes, ne parviendront pas à atteindre, à affadir. « Barthes a toujours eu le souci d’être un individu multiple », dit Eric Marty, éditeur des Œuvres complètes, et qui fut un proche. Aujourd’hui encore, le travail de Barthes constitue « un formidable mouvement de modernité ».

On aurait bien besoin en ce début de XXIe siècle pesant qu’il écrive de nouvelles Mythologies, qu’il soit cet intellectuel perturbateur qui « éclaire ce qu’il ne faut pas voir, ce qu’il ne faut pas montrer », comme l’écrit Bernard Comment dans le portrait qu’il lui consacre dans le hors-série que nous publions pour le centenaire de sa naissance. « C’est l’énergie indomptable du texte dans son efficacité symbolique que Barthes a durablement sinon définitivement libérée par deux livres, S/Z et Le Plaisir du texte. »

Le texte, le plaisir du texte, c’est ce qui a valu à Barthes d’être violemment critiqué par des universitaires conformistes à partir de 1963 et de la publication de son Sur Racine. Le débat n’est peut-être pas clos, et le combat contre son élection au Collège de France, obtenue de justesse en1977, en a été la suite, sinon la fin.

Un guide

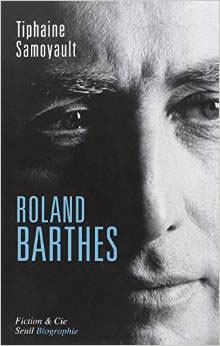

Mais, en cette année du centenaire de sa naissance, ce sont plutôt les hommages qu’on entend, et c’est heureux. Il est frappant de voir avec quelle émotion parlent de Barthes ceux qui l’ont connu. Qu’il ait dirigé leur thèse, comme celle du philosophe Jacques Leenhardt, qu’ils aient assisté à ses cours, comme Colette Fellous ou Chantal Thomas, qu’ils aient été de ses amis, comme Philippe Sollers ou Daniel Cordier. Et les plus jeunes, dont Tiphaine Samoyault, qui vient de publier une magistrale biographie (Seuil), Yannick Haenel ou Magali Nachtergael voient toujours en lui un guide pour comprendre l’univers contemporain, et singulièrement l’univers visuel, dont témoigne La Chambre claire, le dernier livre publié de son vivant, en1980.

Un exceptionnel charisme, « un artiste de la parole », « une diction lente, une voix charnelle », pour Chantal Thomas. Philippe Sollers souligne son antifascisme – il a fondé dès 1934, au lycée Louis-le-Grand, un petit groupe antifasciste, mais « sa critique n’est jamais idéologique, nourrie d’un quelconque espoir en vue de l’avenir. Ça, c’est le rôle de Sartre ». Cet homme, qui a été très tôt confronté à la mort – son père a disparu en mer quand il avait un an, il a fait de longs séjours en sanatorium, atteint de tuberculose –, a toujours eu l’énergie du vivant. Révolutionnaire du langage, apprenant à ses lecteurs à penser à contre-pied, il demeure absolument vivant.

Josyane Savigneau

Journaliste au Monde

Crédit : http://www.lemonde.fr/

L’amitié de Roland Barthes

de Philippe Sollers

de Philippe Sollers

Editeur :Seuil

Parution :1 Octobre 2015

RÉSUMÉ DU LIVRE

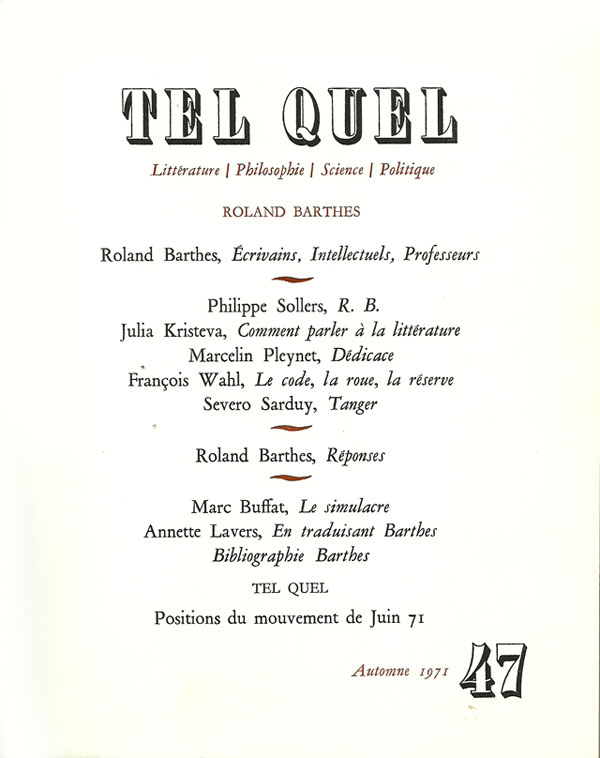

Au début des années 1960, le fondateur de la revue Tel Quel rencontre l’[auteur des Mythologies dont il va bientôt accueillir les Essais critiques dans sa collection au Seuil. C’est l’entame d’un long compagnonnage, et d’une forte amitié, fondée sur une passion partagée, celle de la littérature et du langage. En écho au livre Sollers écrivain paru en 1978 (et republié en poche pour la circonstance), Philippe Sollers dit cette durable amitié, cette fidélité à toute épreuve, et le chagrin non moins durable suscité par la mort prématurée de l’auteur du Plaisir du texte. Ce témoignage intellectuel et historique est complété par un choix de lettres, et par le texte’R.B.’ autrefois publié dans le n° 47 de Tel Quel..

VOIR AUSSI :

La mort de Roland Barthes par Philippe Sollers

La mort de Roland Barthes par Julia Kristeva

Roland Barthes par Fabrice Luchini

R. B. par Philippe Sollers (Tel Quel N°47)

Le numéro 47 de la revue Tel Quel (Automne 1971) était entièrement dédié à Roland Barthes, ce que soulignait le bandeau vert de la livraison :

Et voici un extrait de l’article de Philippe Sollers : R. B. L’écriture est celle du Sollers de l’époque dogmatique. Elle n’a pas encore atteint le niveau d’épuration qu’on lui connaît aujourd’hui. Il a cependant gardé le goût des énumérations scandées comme des litanies :

Le début

" La plus forte des transgressions, celle du langage. "

Ce qui frappe d’abord, dans le travail de R. B., c’est sa stratégie. Combat sans emphase, singulier, coupant, continu pour une rationalité éveillée, contre ce qui semble toujours, à travers le temps, provoquer chez lui la même nausée : l’empoissement, le graisseux, l’à peu près, le " ni-ni ", le tiers non exclu, le stéréotype, la périphrase, l’hyperbole, la frivolité, l’évitement critique. La dérobade est dénégation : elle fonde l’appréciation mécanique, le détour non-pensé de langage qui vient exposer un sujet dépendant, rivé viscéralement au réflexe qui l’a limité. R. B., au contraire, s’expose : élégance ponctuelle, en creux. Il arrive à l’heure, est capable de transformer son poids assez vite, s’ennuie rapidement, n’a jamais l’air de s’amuser trop, se souvient. Il est le contraire de l’universitaire ou de l’écrivain tapageurs, toujours disposé à parler des " affaires " du petit milieu du savoir et de sa performance narcissique : avancements, rétrogradations, influences, carrière. Il ne s’intéresse pas forcément à ses contemporains (et, donc, ne les hait pas sur commande). Rien du voyageur intellectuel de commerce, bien connu dans nos régions qui, ayant à son actif tel ou tel " acquis ", scientifique, l’incarne jusqu’à l’angoisse, sort de sa serviette les articles publiés sur lui, gère spasmodiquement son influence sur un fond perceptible de chantage à la renommée internationale. Nous sommes habitués à ces figures rotatives et abusives de savants cosinus : rêves de dictatures éphémères, désir à peine dissimulé de revanche sur les amis de jeunesse qui, eux, en " faisaient ". Quoi ? De la " littérature ", de la " poésie ". R. B. doit déplaire - a déplu, déplaira - de façon automatique à trois types d’exploitants idéologiques : l’écrivain inspiré, " l’artiste " ; le prof borné ; le savant¬-surmoi. Autrement dit : à trois discours sans recul, sans la retenue qui dédouble. Cette manie courante, orale, intestinale, R. B. l’appelle : le " vouloir-saisir ".

- Le déjeuner structuraliste : Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss et Roland Barthes. Dessin de Maurice Henry paru dans La Quinzaine littéraire, 1er juillet 1967

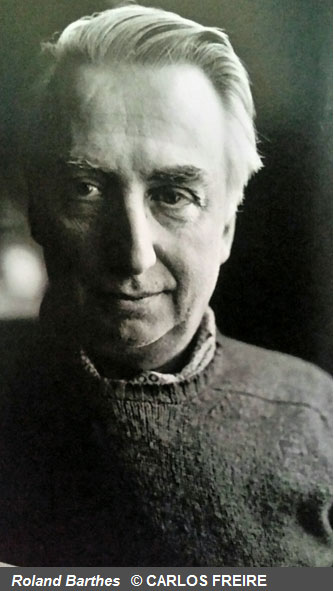

- Carlos Freire qui s’est fait une spécialité des portraits d’écrivains confie dans une interview, que Barthes lui avait exprimé sa satisfaction pour ce portrait et lui en avait demandé un exemplaire pour l’envoyer à sa mère.

Il écrit d’une large écriture bleue, aérée. Syntaxiquement musicale. Sans surcharges, sans inutilités. Ce n’est pas lui qui, d’une théorie plus ou moins laborieusement bricolée, tirerait une méthode passe-partout, une sorte de clé des textes. On connaît l’astuce : la grille minimale, retouchée par à-coups et, venant des quatre coins d’une mémoire qui n’a plus, depuis longtemps, à se justifier, les " illustrations ", soi-disant probantes. Fragments poétiques, proverbes flottants, dictons, comptines, réminiscences : la panoplie du cosmopolitisme critique. Du cosmoapolitisme. R. B. n’est pas cosmopolite, mais réellement, fondamentalement, pluriel. Y a-t-il tellement de sujets-mouvants ? Chez lesquels on ne rencontre pas la moindre trace de : racisme, xénophobie, nationalisme, bref, d’hystérie ? L’hystérique est l’anti-R. B. : ce qui ne retient pas son autre, celui (celle) pour lelaquelle il n’y a pas d’autre. R.B. ou I’anti-névrose, Disons qu’il est inflexiblement, naturellement, démocrate. Tout ce qui, à l’endroit ou à l’envers, est imprégné de fascisme, le plus souvent sans le savoir, sans pouvoir le savoir (c’est-à-dire en le projetant au besoin sur autrui), ne peut que le trouver contre. R. B. contre le " vouloir saisir " : ce pourrait être une bande dessinée. Le petit-bourgeois français s’y verrait simplement congédié par une liberté de langage : crispé, réactif, aigri, transférentiel, innombrable, seul, il défilerait, profil crayonné par Daumier, devant un lieu vide sur lequel il ne pourrait s’empêcher d’exhaler sa rancoeur. Son nom ? Picard, Apel-Muller, Barberis, Mounin, j’en passe et des meilleures. Réactionnaires, conservateurs, idéalistes, ex-jdanoviens, révisionnistes, réformistes, c’est au fond le même recrutement dans un pays où l’université, devenue la poubelle du Capital, passe de plus en plus à son concurrent politique et économique, mais allié et de plus en plus gestionnaire idéologique : le futur révisionnisme monopoliste d’État.

- Roland Barthes et Philippe Sollers au Colloque de Cerisy-la-Salle en juillet 1972. (photo Stanislas Ivankow)

R. B. test projectif. R. B. déclencheur et anti-censeur, Réserve, ténacité, flexion rentrante, voix neutre, qualité de blanc. Blanc aufklärung, blanc-marge-ironie, couleur de ce qu’il y a d’audible dans la couleur. R. B., ou la vigilance auto-critique : ce qu’il vous renvoie, c’est sa propre auto-surveillance, sa posture auto-analytique prête à repérer chaque noeud d’excès, chaque symptôme, chaque engorgement. Ici, protestantisme, mais tempéré, vidé, japonisé. Si la France avait connu un parti révolutionnaire prolétarien ouvert à la lutte idéologique - et, donc, faisant progresser le marxisme-léninisme, produisant ses propres intellectuels et ralliant les intellectuels progressistes sur une base critique -, nul doute que R. B. aurait eu sa place dans ce parti, y aurait renforcé ses qualités les plus spécifiques. On ne l’imagine pas, en effet, coincé dans le conformisme du post-stalinisme français : d’un côté l’ouvriérisme-populisme, de l’autre l’hyperbolisme " poétique ", l’empirisme et l’emphase, l’évolutionnisme sectaire et le culte ampoulé de la vedette lyrique. Alliance logique où il serait naïf de voir un antagonisme : bel et bien une complémentarité organique, un système de parenté objective. Le dogmatico-révisionnisme est le partenaire naturel d’un régisseur d’autant plus répressif qu’il évite soigneusement de se donner pour tel : le masque libéral. Le dogmatico-révisionnime, le libéralisme bourgeois, imposent un .éclectisme.sélectif : tout est permis, sauf l’extrême-gauche ; tout. est permis, sauf l’exposition dialectique de contradictions ; tout est permis sauf la Chine [1] ; tout est permis, sauf la secousse théorique ; tout est permis, sauf la science du sexe et de son discours. Le dogmatico-révisionnisme, le libéralisme répressif, unité à entrisme réciproque de l’hégémonie idéologique réalisée, après la grande peur de Mai 68, par la bourgeoisie monopoliste et l’actuel parti révisionniste français, est un système paternaliste clivé, à forclusion psychotique, sublimation automatique, censure au coup d’œil, scotomisation, rabâchage de chaque point faible de l’invention en conrs. Bref. le piège à cons de la petite-bourgeoisie française hexagonale et de son provincialisme hyper-familial, France, degré zéro : rien de plus régressif, aujourd’hui, que le nationalisme à la peite semaine, enfermé, sourd, mythique, ronronnant, incurieux du tout.

Nous sommes ici sur la trajectoire qui va de Mythologies à l’Empire des signes : de la " francité " au haïku. Autrement dit, pour.R, B., l’histoire d’une longue impatience, d’une longue marche irritée à travers le plein prétentieux, surchargé, décadent de notre culture. A travers le notariat culturel et son obsession " d’héritage ". A travers la haine viscérale, de l’étranger de l’étrangeté, de l’altérité, de l’umheilich. A travers Ie fétichisme (écrivons-le plus lisiblement : fœtichisme) que R. B. a contribué plus que tout autre, plus qu’aucun formaliste, à éclairer, à tourner. Le petit-bourgeois, à qui R. B. a infligé une blessure narcissique sévère, c’est avant tout le fœtichiste, l’envers matriarqué du patriarcat, le dévot, le conformiste, le gentil pervers, défenseur, comme dit Lacan, de " la foi ". Celui pour qui l’Autre doit être bouché et maintenu coûte que coûte dans son existence fictive, garant du néant de l’autre. En un sens, la femme dans l’homme ; l’homme dans la femme, la grande mystification qui permet de dissimuler une homosexualité de base [2] sous divers déguisements changeants : de " l’amour " et du " couple " à la " fraternité virile " ; de la femme sublimée à la femme objet ; de l’homme en jupons invisibles à la mère phallique. Que veut l’hystérique ? dit encore Lacan : un maître sur lequel elle règne. Là encore, exclusion des types suivants : la femme égale de l’homme (et non pas hyper-valorisée ou rabaissée, non pas partenaire d’un homme non pas fétiche garant des rapports entre hommes). L’homme égal à n’importe qui, I’anti-maitre, l’anti-père, l’analyste actif. Faut-il dire le joueur ? R. B. écrit magnifiquement de Sade : " Le couple qu’il forme avec ses persécuteurs est esthétique : c’est le spectacle malicieux d’un animal vif, élégant, à la fois obsédé et inventif, mobile et tenace, qui s’évade sans cesse et sans cesse revient au même point de son espace cependant que de grands mannequins raides, peureux, pompeux, essayent tout simplement de le contenir (non de le punir : ceci ne viendra que plus tard). " Sade ? l’extrême raison. Que dit Sade de l’obstacle dressé devant lui ? " Prisonnier bien plus au nom de la raison et de la philosophie des lumières, parce qu’ayant voulu traduire dans les termes du sens commun ce que ce sens doit taire ou abolir pour rester commun, sous peine d’en être lui-même aboli... " (voulez-vous relire cette phrase ?.

La fin

R. B. en lutte pour la reconnaissance de la jouissance, continent nouveau. Lacan : " Le droit à la jouissance, s’il était reconnu, relèguerait dans une ère dès lors périmée la domination du principe de plaisir. " Personne, comme R. B., n’a écrit de façon aussi directe, simple, amicale et juste de Sade : " La délicatesse sadienne… est une puissance d’analyse et un pouvoir de jouissance. " Personne n’a mieux vu que le " sadisme " n’était que " le contenu vulgaire du texte sadien ". Aujourd’hui, plus que jamais, ce qui menace, ce qui pèse ici, parmi nous, c’est bien un nouveau conformisme, ronron immémorial de gâtisme. […] Il y a tout à inventer, à cribler, à critiquer, à refaire. " Transgresser, c’est nommer hors de la division du lexique (fondement de la société au même titre que la division des classes). " Il y a tout à apprendre d’un corps et d’un sujet inouïs [3] dans la langue, multiple, désarticulé, hors-miroir. Non, Sade n’aura pas pour rien payé son exigence. Il faut affirmer la plus vaste revendication, savoir l’affirmer, dans et pour le savoir. Ai-je dit que R. B., dans la viscosité de la franfrance bourgeoise était un des rares grands écrivains de ce temps ? Que l’Empire des signes, le Sade, Fourier, Loyola étaient des chefs-d’œuvre ? Qu’il avait inventé l’écriture-séquence, le montage flexible, le bloc de prose à l’état fluide, la classification musicale, l’utopie vibrante du détail, une base solide pour une transformation enfin supportable (discrète) des rapports humains, le satori syntaxique, irruption du langage dans la vérité du langage ? Ne l’ai-je assez dit ? Vais-je être obligé de me répéter ? Freud :, " La nouveauté sera toujours la condition de la jouissance. " Tout est combat, affirmons le début.

Philippe Sollers

2015, Centenaire de Barthes par la BnF

Né le 12 novembre 1915, Roland Barthes aurait eu cent ans en 2015. Depuis sa mort en mars 1980, il demeure une référence majeure, et certains de ses livres continuent d’être des succès de librairie, en particulier les Fragments d’un discours amoureux. La publication de son Journal de deuil [4] en 2009 a connu un retentissement international.

Son œuvre est présente et vivante dans de nombreux pays, du Japon aux États-Unis en passant par l’Allemagne ou l’Italie. La BnF lui consacre une saison exceptionnelle. Voir le programme ICI... (pdf)

À écouter ou réécouter

![]() Roland Barthes, en 1977 dans "Le masque et la plume"

Roland Barthes, en 1977 dans "Le masque et la plume"

En 1977, année de la publication des Fragments d’un discours amoureux, Barthes expliquait au micro de François-Régis Bastide ("Le masque et la plume", France Inter), qu’il n’avait pas voulu "construire une histoire d’amour" mais restituer un vif "désordre de langage".

![]() "Barthes dans notre monde" avec Tiphaine Samoyault

"Barthes dans notre monde" avec Tiphaine Samoyault

- Tiphaine Samoyault enseigne la Littérature comparée à l’Université Paris 3- Sorbonne Nouvelle. Elle est écrivain, critique littéraire et collabore à la Quinzaine Littéraire.

Une intéressante série de cinq émissions sur France Culture avec la participation de Tiphaine Samoyaut, auteur de la biographie « Roland Barthes » parue aux Editions Fictions et Cie, célébrée par la critique et les critiques.

Sous son titre générique, cette série d’émissions se propose de décliner et répondre à la question « Et si Roland Barthes vivait de nos jours ? » ...Aurait-il trouvé d’autres mythologies ? Troqué ses fiches contre internet ? Revu sa relation avec Renaud Camus ? Aurait-il critiqué la médiatisation des intellectuels ou aurait-il trouvé une place entre Onfray et Finkielkraut ?

Artifice, bien sûr, pour revisiter quelques uns des grands thèmes abordés par Roland Barthes.

Episode 1 : "Barthes à l’heure d’internet"

Episode 1 : "Barthes à l’heure d’internet"

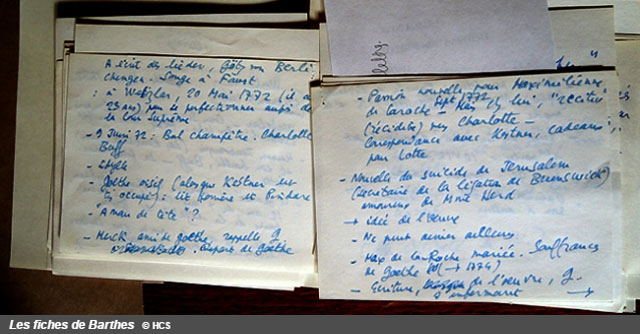

ou l’extraordinaire base de données manuelle (son fichier) de Barthes

En entrée de chaque épisode, on entend la voix de Roland Barthes, ici il développe son attirance pour les « formes brèves ». Ses Fragments de discours amoureux en sont une illustration.

Tiphaine Samoyault © RADIO FRANCE

Toute sa manière de faire, d’écrire, de penser le savoir est une anticipation du mutimédia.

Roland Barthes renonce au livre comme objet clos, centré sur un propos... Il étoile le discours.

Roland Barthes invente de nouveaux gestes, renonce aux gestes anciens, renonce au continu du discours.

Crédit : http://www.franceculture.fr

Episode 2 : "Les mythologies d’aujourd’hui"

Episode 2 : "Les mythologies d’aujourd’hui"

Les amis Facebook, l’iPhone etc. sont les mythologies d’aujourd’hui (...) mythologies qui concernent la planète entière. Ce ne sont plus des mythologies qui construisent un espace culturel commun et restreint ce qui est le propre des mythologies.

Mythologies est un texte très violent idéologiquement, fortement marxiste.

Episode 5 : L’intellectuel dans la Cité. Et s’il était encore vivant ? Quelle place aurait-il ?

Episode 5 : L’intellectuel dans la Cité. Et s’il était encore vivant ? Quelle place aurait-il ?

![]() Lecture de Fragments d’un discours amoureux

Lecture de Fragments d’un discours amoureux

En 1978, dans les "Nuits magnétiques", Alain Veinstein et Marie France Nussbaum se livraient à une lecture d’extraits de Fragments d’un discours amoureux :

![]() L’interprétation de Fabrice Luchini

L’interprétation de Fabrice Luchini

Roland Barthes, du coeur à l’ouvrage / Fragments d’un discours amoureux

France Culture, 03.05.2015

"L’autre est impénétrable, introuvable, intraitable ; je ne puis l’ouvrir, remonter à son origine, défaire l’énigme."

On peut le lire de la lettre A à la lettre V, de "s’abîmer", à "vouloir-saisir". On peut aussi le feuilleter au gré du hasard, glaner ici ou là une phrase qui fait mouche, s’étonner de voir si bien formulés par la plume d’un autre des sentiments subtils que l’on a soi-même expérimentés.

Paradoxalement publié en 1977, époque où "jouissance" s’impose comme maître-mot, Fragments d’un discours amoureux, de Roland Barthes, constitue une sorte de bréviaire de l’amour romantique, de la frustration sentimentale. Une oeuvre entre le roman et l’essai dont la résonance se perpétue sans s’altérer.

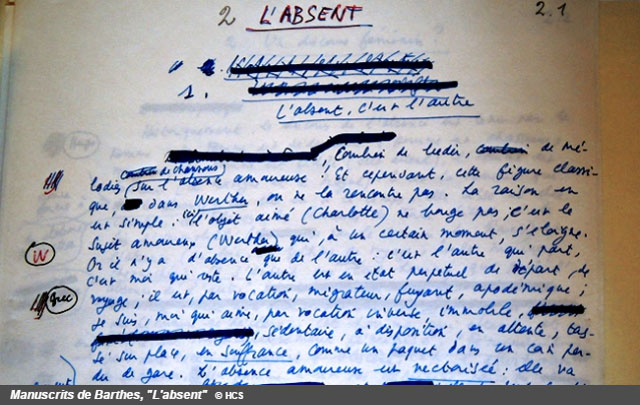

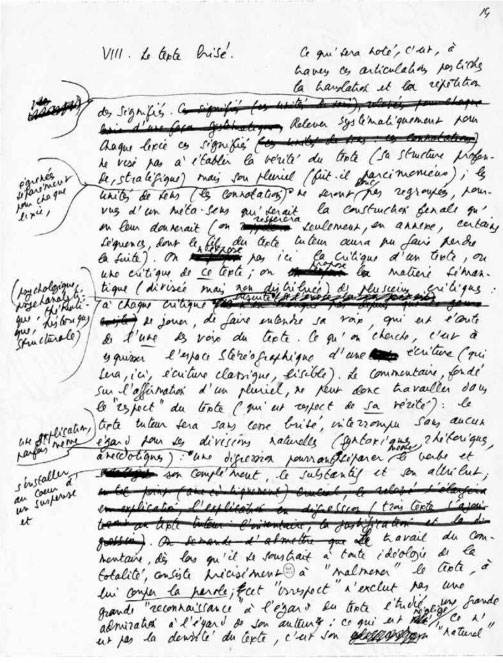

Alors que 2015 marque le centenaire de la naissance de Barthes et que la BnF (Paris) lui consacre une exposition visible à partir de ce 5 mai, retour à coeur ouvert sur la genèse de ce texte qui joint le décryptage de l’intime, au littéraire. Un oeil sur les manuscrits personnels du sémiologue, une oreille prêtée à Tiphaine Samoyault, sa biographe et à Barthes lui-même, ressuscité par les archives…

C’est lycéenne que Tiphaine Samoyault a découvert Barthes dans le cadre d’une étude duPlaisir du texte : "C’est la première fois que j’entendais parler aussi librement de ce croisement entre vie et littérature autrement que chez Proust. La notion de plaisir n’était pas particulièrement valorisée par la pensée en général. Elle apparaissait comme non sérieuse, en quelque sorte. Et ce qui m’a toujours frappée, chez Barthes, c’est cette capacité à parler des choses les plus essentielles, mais de manière non assertive, non dogmatique, pas prise dans le carcan de l’argumentation sérieuse."

C’est lycéenne que Tiphaine Samoyault a découvert Barthes dans le cadre d’une étude duPlaisir du texte : "C’est la première fois que j’entendais parler aussi librement de ce croisement entre vie et littérature autrement que chez Proust. La notion de plaisir n’était pas particulièrement valorisée par la pensée en général. Elle apparaissait comme non sérieuse, en quelque sorte. Et ce qui m’a toujours frappée, chez Barthes, c’est cette capacité à parler des choses les plus essentielles, mais de manière non assertive, non dogmatique, pas prise dans le carcan de l’argumentation sérieuse."

Sa biographie, Tiphaine Samoyault l’a écrite en deux années, elles-mêmes précédées d’une longue étude du "dossier préparatoire" qui comporte les documents annexes aux manuscrits des œuvres de Barthes, dont ceux desFragments d’un discours amoureux : notes de cours, papiers personnels… "Ils ont été écrits à la même époque et rendent compte d’une expérience amoureuse comme Barthes en a finalement assez peu eues dans sa vie. D’une très grande passion qu’il a pour quelqu’un, et qui n’est pas réciproque."

L’universitaire a pu accéder à l’ensemble du fonds d’archives. Elle s’en est imprégnée pendant de nombreux mois et a obtenu l’autorisation de les citer, ainsi qu’un certain nombre de correspondances privées : "C’est aussi ce qui m’a déterminée à écrire cette biographie, la possibilité d’apprendre du nouveau de l’exploitation un peu systématique de ce fonds d’archives."

C’est une sorte de traité de l’amour déçu dans lequel Roland Barthes décrypte par ordre alphabétique, ausculte, tous les états auxquels est soumise une âme amoureuse : l’attente, l’errance, l’exil, les pleurs, le ravissement... Publié en 1977,Fragments d’un discours amoureux, grand succès d’édition (100 000 exemplaires vendus dès publication) a commencé à être élaboré de 1974 à 1976, au cours d’un séminaire. Car depuis les années 60-70 Roland Barthes, qui enseigne notamment à l’Ecole des Hautes études (EHESS) et au Collège de France, à Paris, rend inséparables son enseignement et ses projets d’écriture.Son essai S/Z par exemple (1970), est initialement un séminaire sur Sarrasine, quant à Roland Barthes par Roland Barthes (1975), un texte autobiographique, il donne lieu à un séminaire d’une année sur "Le Lexique de l’auteur".

Le discours amoureux et "l’étoilement"

Barthes revendique la réhabilitation de l’amour. L’amour qui ne peut être qu’un discours qui vient de celui qui aime à l’objet aimé, forcément absent ; c’est l’écriture qui va pallier cette absence.

Barthes n’est pas un chercheur au sens plein du terme. Foucault a passé des années en bibliothèque pour faire des recherches avant de devenir un intellectuel reconnu, c’est quelqu’un qui a derrière lui une œuvre de savoir. Il n’y a pas d’œuvre de savoir chez Barthes. Le savoir surgit de ce nouage entre vie, subjectivité et écriture. Tout se passe dans l’intelligence du monde qui l’entoure et dans la capacité à créer une langue à partir de ce regard très aiguisé et très sensible, et la façon dont il lit le monde exactement comme la littérature.

Tiphaine Samoyault

Roland Barthes est un praticien de la forme brève. Mais au terme "fragments", Tiphaine Samoyault préfère la notion d’"étoilement". L’étoilement est-il propre à Roland Barthes ? "Certes, Barthes a toujours écrit des textes courts, il aime les formes brèves. Comme il le dit parfois, il aime les« attaques ». Mais lorsqu’on entend« fragment »on pense beaucoup au suspens du fragment. Chez Barthes, il n’est pas question d’un suspens sur un silence qui serait plein, un silence soit oraculaire, soit mystérieux, soit obscur. La question est plus celle de la disposition, de la recomposition perpétuelle des fragments les uns par rapport aux autres."

![]() Genèse du texte, de la fiche aux Fragments

Genèse du texte, de la fiche aux Fragments

Marie-Odile Germain est conservateur général au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France (BnF), où elle s’occupe notamment du fonds des archives de Barthes, offert à la BnF par Michel Salzedo, frère du sémiologue.Elle est également commissaire de l’exposition qui s’y tiendra jusqu’au 26 juillet 2015, sur "Les écritures de Roland Barthes"(partenariat France Culture), et notamment celles desFragments d’un discours amoureux.

Marie-Odile Germain est conservateur général au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France (BnF), où elle s’occupe notamment du fonds des archives de Barthes, offert à la BnF par Michel Salzedo, frère du sémiologue.Elle est également commissaire de l’exposition qui s’y tiendra jusqu’au 26 juillet 2015, sur "Les écritures de Roland Barthes"(partenariat France Culture), et notamment celles desFragments d’un discours amoureux.

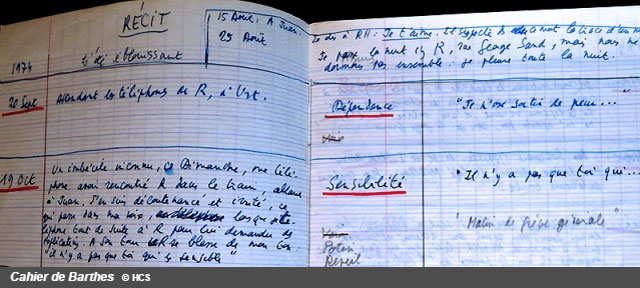

Elle explique qu’il y a trois séries de manuscrits : ceux du livre (dactylographie, corrections…), ceux du séminaire (fiches, bibliographie…), et puis un petit cahier inachevé dont les dernières pages sont déchirées. Intitulé "Chronologie et Premier index", il raconte avec pudeur l’anecdote sentimentale.

Autant de documents qui témoignent du processus d’écriture de Barthes, et sur lesquels nous nous sommes penchés, avec leur conservateur. Marie-Odile Germain :

Pour autant, Tiphaine Samoyault ne regarde pas seulement ces manuscrits comme des avant-textes, des textes préparatoires : "Ils se situent à jamais en aval et nous aident à comprendre toute sa recherche de forme." Elle évoque cet entrelacs de documents qui lui a permis de décrypter la genèse empirique, de longue haleine, des Fragments d’un discours amoureux :

Cette passion frustrée à l’endroit de Roland Havas est convoquée de manière très explicite dans un cahier de Barthes ; des notes n’étant pas destinées à être publiées. Le texte final en fait l’économie pour des raisons de pudeur, bien sûr, mais aussi par souci de créer des lieux communs, un espace commun ou l’on puisse rejoindre l’autre. "Fragments d’un discours amoureux, c’est une réussite absolue en ce sens", estime Tiphaine Samoyault :

Dans "Le masque et la plume", en 1977, Roland Barthes, interviewé par François-Régis Bastide, abordait la notion de "déréalité", partant d’une situation personnelle vécue dans un café, pour arriver aux différentes typologies du sujet amoureux. Un extrait qui illustre parfaitement cette capacité du sémiologue à embrasser l’expérience commune :

Le succès de l’ouvrage s’explique aussi par le caractère collaboratif de cette réflexion sur le discours amoureux. En effet, contrairement à ses cours du Collège de France, le séminaire de Barthes, est propice à la discussion car le sémiologue y est entouré d’amis. Ceux-ci d’ailleurs, sont cités à la fin desFragments, dans la "Tabula gratulatoria", aux côtés des nombreux auteurs ayant nourri sa réflexion : Goethe bien sûr, pourLes souffrances du jeune Werther, mais aussi Baudelaire, Dostoïevski, Foucault, Freud, La Rochefoucauld, Sainte-Beuve etc. "Le séminaire de Barthes était un petit phalanstère qui a donné naissance à un travail un peu collectif. L’intime devient extime", explique Marie-Odile Germain.

Ce qui permet à Barthes d’éviter la psychologie, c’est de produire un texte fragmentaire qui arrête le sens avant de tomber dans l’explication, la causalité et la raison. Il est dans la description d’un état. L’intime vient dans la mise en relation, parfois implicite, entre son expérience, celle de l’autre, et le texte qu’il est en train d’écrire.Si ce texte était psychologique, il serait très vite démodé. »

Tiphaine Samoyault

Roland Barthes invite donc chacun à devenir lecteur de son propre monde, à s’approprier le texte… Idée qu’il théorise en 1968 dans La mort de l’auteur. Barthes cautionnerait-il aujourd’hui qu’on accède à ses manuscrits étant donné qu’il pensait, c’est du moins ce qu’affirment d’aucuns, que le texte moderne supposait cette mort de l’auteur ?

"Je pense qu’on se trompe souvent lorsqu’on emploie l’expression « mort de l’auteur », qui est devenue véritablement un slogan, dans ce sens", affirme Tiphaine Samoyault, pour qui il n’y a pas "d’autonomie ni de clôture du texte" chez Barthes.

Fragments d’un discours amoureux a été le plus grand succès de librairie du vivant de Barthes. Plus, même, que les Mythologies (1957), où Barthes saisit avec brio et ironie l’actualité de son époque, celle des prémices de la société de consommation et de la culture de masse.

Marie-Odile Germain © HCS

Selon Marie-Odile Germain, la parution des Fragments d’un discours amoureux a même constitué une sorte d’événement majeur dans la reconnaissance de Barthes comme écrivain :"Avant, il était considéré comme un grand intellectuel engagé, un grand professeur, un théoricien de la littérature, de la langue, comme un sémiologue, comme un structuraliste, puis un post-structuraliste",estime Marie-Odile Germain,"Là, avec ce livre, il devient un écrivain quasiment pour le grand public. Il va passer à"Apostrophes"d’ailleurs, avec Bernard Pivot. Dans la même émission, il y aura Françoise Sagan."

La conservateur des manuscrits s’en amuse : les Fragments d’un discours amoureux se vendent toujours comme des petits pains à chaque Saint-Valentin. Aussi, rien d’étonnant à ce que nombre d’internautes se soient sentis concernés par l’appel à témoignages que nous avons lancé sur les résaux sociaux lorsque, curieux, nous avons voulu savoir de quelle manière ce livre leur parlait, cent ans après la naissance de Barthes.

Ces réactions, nous les avons soumises à Tiphaine Samoyault. Une lecture qui l’a émue. Elle y a vu autant de fragments venant prouver que la courageuse acceptation par Barthes de sa vulnérabilité, alliée au souci d’élargir le référentiel à tous nos coeurs battants, porte plus que jamais ses fruits :

Crédit : http://www.franceculture.fr/

Biographie

Tiphaine Samoyault

Le Seuil, 2025

Fragments d’un discours amoureux

Fragments d’un discours amoureux

Roland Barthes

Seuil, 1977

4ème de couverture

S’abîmer Absence Adorable Affirmation Altération Angoisse Annulation Ascèse Atopos Attente Cacher Casés Catastrophe Circonscrire Cœur Comblement Compassion Comprendre Conduite Connivence Contacts Contingences Corps Déclaration Dédicace Démons Dépendance Dépense Déréalité Drame Ecorché Ecrire Errance Etreinte Exil Fâcheux Fading Fautes Fête Fou Gêne Gradiva Habit Identification Image Inconnaissable Induction Informateur Insupportable Issues Jalousie Je-t-aime Langueur Lettre Loquèle Magie Monstrueux Mutisme Nuages Nuit Objets Obscène Pleurer Potin Pourquoi Ravissement Regretté Rencontre Retentissement Réveil Scène Seul Signes Souvenir Suicide Tel Tendresse Union Vérité Vouloir-saisir

Philippe Sollers, l’éloge politique de Barthes

DIDIER PINAUD

L’HUMANITÉ, 24 décembre, 2015

Ce que le romancier Philippe Sollers entend faire ici, c’est un éloge politique de Barthes (ici dans son bureau), car « c’est comme ça qu’il a toujours perçu le fondement de son existence ». (Photo : Jerry Bauer)

Dans l’Amitié, l’écrivain souligne aujourd’hui qu’il ne s’est jamais remis de la mort de Roland Barthes, le 26 mars 1980. Et ce n’est pas de deuil qu’il s’agit, mais de chagrin.

L’Amitié de Roland Barthes, de Philippe Sollers. Éditions Seuil, 192 pages, 19 euros. Sollers écrivain, de Roland Barthes. Seuil, collection « Points Essais », 96 pages, 6,50 euros.

On a beaucoup reproché à Philippe Sollers le passage de son roman Femmes (Gallimard, 1983) où l’on reconnaît Roland Barthes sous le personnage de Jean Werth… « Il était là, presque nu, des tuyaux partout, comme un gros poisson encore respirant à la dérive… » Werth est alors à l’hôpital, agonisant sur sa table de perfusion, juste après son accident, lors duquel il a été renversé par une camionnette, tandis qu’il se rendait au Collège de France, en dehors de ses heures de cours, et juste pour s’assurer que le dispositif de projecteur des photographies sur l’univers proustien, qu’il souhaitait utiliser quelques jours plus tard dans son séminaire, fonctionnait bien.

L’amitié : c’était déjà le sujet du récit d’Antoine Compagnon, l’Âge des lettres, qui a paru quelques jours plus tôt, où Compagnon ne manque pas de parler de la « bêtise » de Sollers, en faisant allusion à ce passage du roman Femmes…

Si Compagnon dit avoir eu une amitié « zen » avec Roland Barthes, Sollers dit de son côté qu’ils ont eu « une amitié guelfe-gibelin » : « Je suis guelfe blanc, un des rares catholiques (…) que Barthes, protestant, ait pu supporter dans sa vie ». Ce que dit aussi aujourd’hui Sollers, plus simplement, c’est qu’il ne s’est jamais remis de la mort de Roland Barthes, le 26 mars 1980 ; et ce n’est pas de deuil qu’il s’agit, mais de chagrin.

Il faut savoir que cet accident avait alors été recouvert « d’une opacité considérable », dit-il… En effet, « il ne fallait pratiquement pas que ce fût un accident mortel » ; François Wahl répétait à qui voulait l’entendre : « Mais non, c’est un petit accident, il va s’en sortir, il va très bien… » « En réalité, il était perdu tout de suite… Ses yeux brûlants de fièvre et de mort se sont levés sur moi, sa bouche a murmuré “merci, merci” quand je lui ai balbutié quelques mots », disait le narrateur de Sollers dans Femmes.

Ici, dans l’Amitié de Roland Barthes, Sollers lui-même se demande si ça n’a pas été le déjeuner qui venait d’avoir lieu avec François Mitterrand, le futur président l’année d’après, « qui a suscité une telle dissimulation ». Il dit même avoir toujours trouvé ça bizarre, parce que ce qui nous manque, au fond, c’est un discours de Barthes sur Mitterrand, une « mythologie » de ce futur président de la gauche. Ce que Sollers entend faire ici, dans l’Amitié, c’est un éloge politique de Barthes, car « c’est comme ça qu’il a toujours perçu le fondement de son existence » ; c’est le savoir-vivre concret au présent. « Barthes : politique à travers la littérature », dit-il encore ; et Sollers soutient que Mythologies, livre de 1957 (année où paraissent Fin de partie de Beckett, la Modification de Butor, la Jalousie de Robbe-Grillet, D’un château l’autre de Céline, le Bleu du ciel de Bataille), est le premier livre à envisager la société comme un spectacle, « un spectacle permanent de mensonges traversé évidemment par l’argent, à chaque instant ».

RÉPONSES par Roland Barthes, (Tel Quel N°47, Automne 1971)

Pour une série d’ entretiens télévisés, enregistrés sous le titre général " Archives du XXe siècle ", mais qui ne sortiront sans doute jamais, sinon peut-être en cas de mort de l’auteur, Jean Tbibaudeau avait eu la gentillesse de préparer à mon intention un long questionnaire, précis, direct, bien informé, portant à la fois (c’était la règle) sur la vie et l’œuvre. Il s’agissait bien sûr d’un jeu, dont ni lui ni moi, venus d’un lieu théorique où la biographie est peu considérée, ne pouvions être dupes. Cet entretien a eu lieu, mais il n’est possible de reproduire ici qu’une petite partie des questions très nombreuses qui ont été posées. Les réponses ont été réécrites - ce qui ne veut pas dire qu’il s’agisse d’écriture, puisque, vu le propos biographique, le Je (et sa kyrielle de verbes au passé) doit être ici assumé comme si celui qui parle était le même (à la même place) que celui qui a vécu. On voudra bien en conséquence se rappeler que la personne qui est née en même temps que moi le 12 novembre 1915 va devenir continûment sous le simple effet de l’énonciation une première personne entièrement " imaginaire " ; il faudra donc rétablir implicitement dans ce qui suit les guillemets qui conviennent à tout énoncé naïvement référentiel : toute biographie est un roman qui n’ose pas dire son nom. R. B.

Premières questions : naissance, famille, origine de classe, enfance...

Je suis né pendant la guerre de 14 (à la fin de 191 5, le 12 novembre) à Cherbourg, ville que je ne connais pas puisque je n’y ai pas, à la lettre, mis les pieds, n’ayant que deux mois d’existence quand je l’ai quittée. Mon père était officier de marine ; il a été tué en 1916, dans le Pas-de-Calais au cours d’un combat naval ; j’avais onze mois.

La classe à laquelle j’appartiens est, je pense, la bourgeoisie. Pour vous en laisser juge, je vous donnerai la liste de mes quatre aïeuls (c’est ce que faisait Vichy, sous l’occupation nazie, pour déterminer la quantité de judéité présente dans un individu) : mon grand-père paternel, fonctionnaire de la Compagnie. des Chemins de Fer du Midi, descendait d’une lignée de notaires installés dans une petite ville du Tarn (Mazamet, m’a-t-on dit) ; les parents de ma grand-mère paternelle étaient des nobles provinciaux appauvris (de la région de Tarbes) ; mon grand-père maternel, issu d’une famille alsacienne de maîtres verriers, le capitaine Binger, fut explorateur, il explora en 1887-1889 la boucle du Niger ; quant à ma grand-mère maternelle, la seule fortunée de cette constellation, ses parents, venus de Lorraine, avaient à Paris une petite usine de fonderie. Du côté de mon père, on était catholique, du côte de ma mère, protestant ; mon père étant mort, il m’a été donné la religion de ma mère, à savoir la calviniste.

En résumé, il y a dans mon origine sociale un quart de bourgeoisie propriétaire, un quart d’ancienne noblesse, deux quarts de bourgeoisie libérale, le tout brassé et unifié par un appauvrissement général : cette bourgeoisie était en effet ou peu généreuse ou pauvre, 1 parfois jusqu’à la gêne ; ce qui fait que ma mère une fois "veuve de guerre" et moi " pupille de la Nation", ma mère a appris un métier manuel, la reliure, dont nous avons vécu difficilement à Paris où nous avons commencé d’habiter quand j’avais 10 ans. !

Je considère que" mon pays" est le Sud-Ouest : c’est le pays de ma famille paternelle, le pays de mon enfance et de mes vacances d’adolescent (j’y retourne encore souvent, sans y avoir cependant ni parents, ni amis) : Bayonne, où habitaient mes grands-parents paternels, est une ville qui a eu dans mon passé un rôle proustien - balzacien aussi, car c’est là que j’ai entendu discourir, à longueur de visites, une certaine bourgeoisie provinciale, écoute qui m’a très tôt distrait, plus qu’elle ne m’a oppressé.

Autres questions biographiques : votre adolescence ? vos études ?

J’ai passé mon adolescence à Paris, toujours dans le quartier de Saint-Germain-des Prés (qui était alors un quartier provincial), rue Jacob, rue Bonaparte, rue Mazarine, rue Jacques-Callot, rue de Seine ; j’habite encore non loin. Mais les trois vacances scolaires. de l’année, je les ai toujours passées à Bayonne, chez ma grand-mère et ma tante, qui habitaient une maison dans un grand. jardin, reste d’une ancienne corderie, aux Allées. Paulmy. A Bayonne, je lisais beaucoup (les romans que je trouvais, dont la plupart étaient pris à un cabinet de lecture, rue Gambetta), et surtout je faisais beaucoup de musique ; ma tante était professeur de piano, j’ai entendu là de cet instrument toute la journée (même les gammes ne m’ennuyaient pas), et moi-même, dès que le piano était libre, je m’y mettais pour déchiffrer ; j’ai composé de petites pièces bien avant d’écrire ; et plus tard, avant de tomber malade, j’ai pris des leçons de chant avec Charles Panzera, pour qui je garde une immense admiration et. qui veut bien ne pas m’oublier ; aujourd’hui encore, lorsque j’essaye de préciser des notions de la théorie littéraire apparemment bien éloignées de la musique classique et de ma jeunesse, il m’arrive de retrouver en moi Panzera, non sa philosophie, mais ses préceptes, sa manière de chanter, de prononcer, de prendre les sons, de détruire l’expressivité psychologique sous une production ’purement musicale du plaisir .autant d’éclaircissements qui me sont actuels : si je veux savoir ce qu’est la langue (française), je n’ai qu’à repasser le disque de sa Bonne Chanson, malheureusement un repiquage ; le malheur de Panzera a été en effet de devoir cesser de chanter juste avant l’avènement du microsillon, abandonnant ainsi pour la génération actuelle la place qu’est venu remplir abusivement l’indiscret Fischer-Dieskau.

Mes classes, je les ai faites d’abord au lycée de Bayonne, puis à Paris, au lycée Montaigne et ensuite, jusqu’à la fin, au lycée Louis-le-Grand. A deux mois du bachot de Philo, le 10 mai 1934, j’ai eu une hémoptysie et je suis parti me soigner en cure libre dans les Pyrénées, à Bedous, dans la vallée d’Aspe. Cet incident a cassé ma " vocation " : étant " bon en lettres ", je voulais, jusqu’à ma maladie, faire l’ École normale supérieure ; mais en rentrant à Paris en 1935, je me contentais de préparer une licence de lettres classiques : maigre ,investissement que j’ai compensé en fondant avec un camarade aujourd’hui disparu (assassiné par les Nazis), ]acques Veil, le groupe de Théâtre antique de la Sorbonne, dont je me suis occupé activement (au détriment de mes certificats de licence) à peu près jusqu’en 1939.

Quel " milieu " vous a formé ?

Qu’est-ce qu’un " milieu " ? Un espace de langage, un réseau de relations, d’appuis, de modèles. En ce sens, j’étais sans " milieu " ; J’ai vécu mon adolescence seul avec ma mère,

elle-même " désintégée " socialement (mais non "déclassée "), peut-être tout simplement parce qu’elle travaillait ; nous n’avions pas de " relations " ; mon seul milieu était scolaire, c’était le lycée ; je ne communiquais qu’avec mes camarades de classe ; l’entourage de mes grands-pa:rents, à Bayonne, formait sans doute un " milieu ", mais j’ai déjà dit que ce " milieu " était pour moi un spectacle. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas été formé à un certain mode de vie, bourgeois, en dépit de la pauvreté : l’éducation y suffit, surtout lorsqu’elle est exclusivement maternelle (vous êtes autorisé à voir dans ma réponse ceci : la Mère est détachée du milieu ; elle en est innocentée, elle ne participe pas à ses tics ; elle est à elle seule un " bon " milieu, ou du moins elle est ce qui filtre le milieu ; en un sens, donc, elle lève l’aliénation sociale). Quant à l’environnement culturel, il était essentiellement écrit : c’étaient les livres trouvés à la maison : des Classiques, de l’Anatole France, du Proust, du Gide, du Valéry, les romans des années 20-30 ; ni surréalisme, ni philosophie, ni critique, encore moins de marxisme : on lisait l’OEuvre , journal radical-socialiste, pacifiste et anti-clérical, journal de " gauche", en somme, pour J’époque.

Comment avez-vous vécu la guerre ? Qui êtes-vous, intellectuellement et politiquement, la Libération ?

J’ai vécu la guerre, à peu de choses près, dans un lit de sanatorium. J’avais été exempté du service militaire en raison de ma première tuberculose ; à la déclaration de guerre, j’ai été nommé professeur (de 4 e et de 3 e) au lycée de Biarritz ; puis, revenant à Paris après la défaite, j’ai été pion au lycée Voltaire et au lycée Carnot. J’ai fait alors (en 1941) une rechute de tuberculose et je suis parti me soigner au Sanatorium des Étudiants, à Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l’Isère, puis, après un court retour à Paris et une nouvelle rechute, en 1943, à Leysin, en Suisse, jusqu’en 1946. Ce fut une longue période, qui est en gros celle de l’Occupation. En sana, sauf vers la fin où je me suis senti saturé, excédé par le système, j’ai été heureux : j’ai lu, et j’ai donné beaucoup de temps et d’énergie à mes amitiés. J’avais pensé un moment abandonner les études de lettres pour commencer des études de médecine (je voulais faire de la psychiatrie) ; j’ai commencé ce qu’on appelait alors le P. C. B., mais une petite rechute m’a arrêté et je me suis contenté de terminer ma licence de lettres classiques (j’avais fait mon diplôme d’études supérieures avant la fin de ma licence, avec un homme que j’aimais beaucoup, Paul Mazon, l’helléniste, sur les incantations et les évocations dans la tragédie grecque). Pendant mon séjour en sana, j’ai écrit quelques articles pour la revue du sana des Étudiants, Existences, notamment sur l’Étranger de Camus, qui venait de paraître, où j’ai pris la première idée de l’écriture " blanche ", c’est-à-dire du degré zéro de l’écriture.

A Leysin, à la clinique universitaire où nous étions une trentaine à nous soigner, un ami, Fournié, m’a parlé d’une façon convaincante du marxisme ; c’était un ancien typographe, un militant trotskyste qui sortait de déportation ; l’intelligence, la souplesse, la force de ses analyses politiques, son ironie et sa sagesse, une sorte de liberté morale, bref la réussite totale de ce caractère qui semblait débarrassé de toute excitation politique m’a donné une très haute idée de la dialectique marxiste (ou plutôt, ce que j’ai perçu, grâce à Fournié, dans le marxisme, c’est la dialectique) ; je n’ai ensuite retrouvé cette séduction qu’à la lecture de Brecht. D’autre part, 1945-1946, c’était l’époque où l’on découvrait Sartre. A l’Armistice, pour répondre aussi directement et aussi brièvement que possible à votre question, je suis donc sartrien et marxiste : j’essaye d’ " engager" la forme littéraire (dont j’ai.eu le sentiment vif avec l’Étranger de Camus) et de marxiser l’engagement sartrien, ou tout au moins - et c’était peut-être là une insuffisance -, de lui donner une justification marxiste : double projet qui est assez visible dans le Degré zéro de l’écriture.

Comment êtes-vous venu à la critique littéraire ?

Y suis-je seulement arrivé ? Ou, du moins, est-ce bien à la critique littéraire que je suis arrivé ? - Je ne donnerai ici que des circonstances. L’ami dont j’ai parlé, Fournié, connaissait Maurice Nadeau, qui dirigeait alors la page littéraire de Combat - dont on se rappelle l’importance à l’époque. J’ai présenté (ce devait être vers 1946) un court texte à Nadeau, sur l’idée d’écriture blanche et l’engagement de la forme. Nadeau m’a demandé deux articles pour Combat ; je les lui ai donnés (en 1947) : c’est l’origine du Degré zéro de l’écriture ; car un peu plus tard, après un séjour comme lecteur de français à Bucarest et à Alexandrie, quand je suis revenu à Paris, bureaucrate (assez libre) à la Direction générale des relations culturelles, j’ai développé ce même thème dans de nouveaux articles pour Combat (en 1950). Outre Nadeau, à qui je dois cette chose capitale, un début, deux hommes se sont intéressés à ces premiers textes et m’ont demandé d’en faire un livre : Raymond Queneau (mais Gallimard a refusé le manuscrit) et Albert Béguin qui, avec Jean Cayrol, m’a fait entrer aux éditions du Seuil, où je suis toujours.

Votre premier livre est, en 1953, le Degré zéro de l’écriture. Ce livre bref constitue un " début " d’une exceptionnelle fermeté. Étiez-vous, subjectivement, " sûr " de vous (de vos moyens, de votre programme) ?

La leçon inaugurale, Collège de France, salle 8.

in Roland Barthes" par Tiphaine Samoyault.

ZOOM... : Cliquez l’image.

Le " sujet" (ce qu’on savait mal à l’époque) est " divisé " ; donc, " subjectivement ", j’étais partagé. En tant que sujet d’un combat ou de ce que j’estimais tel, à savoir la démonstration de l’engagement politique et historique du langage littéraire, j’étais sûr de moi ; mais en tant que sujet producteur d’un objet offert publiquement au regard des autres, j’étais plutôt honteux ; je me rappelle qu’un soir, après qu’il a été sûr que le Degré zéro serait publié au Seuil, je marchais bd Saint-Michel et j’ai rougi tout seul à la pensée que ce livre ne pouvait plus être rattrapé. Ce sentiment de panique me prend encore aujourd’hui, après avoir écrit certains textes (je ne parle même pas de ma répugnance, qui est en somme une peur, à relire mes livres passés) ; tout d’un coup le pouvoir des mots m’apparaît exorbitant, leur responsabilité insoutenable : je me sens trop faible devant ma propre écriture ; je continue cependant, je lâche le texte dans la circulation, parce que je me dis que ce n’est là qu’un faux moment du travail d’écriture, la phase peut-être inévitable où l’on croit encore que, comme la parole, elle est un morceau exposé de votre corps – et par cette sorte de philosophie qui me persuade que l’écriture ne peut éviter d’être terroriste (terreur qui peut se retourner contre son auteur) et qu’il est dérisoire de vouloir la reprendre : tout au plus je corrige ce qui me paraît dans mon texte constituer un risque trop grand de bêtise ou d’agressivité : je dérive certains traits.

De quels systèmes critiques ou théories de la littérature le Degré zéro est-il redevable ? Paulhan, Blanchot, Sartre ont-ils contribué à votre formation ? Et du côté marxiste, connaissiez-vous notamment l’œuvre de Lukacs ?

Je ne connaissais aucun système critique, aucune théorie de la littérature (" système " et " théorie " , étaient d’ailleurs des mots ignorés de cette époque existentialiste ; je ne connaissais ni Paulhan, ni Blanchot, ni Lukacs, j’ignorais sans doute jusqu’à leur nom (sinon peut-être celui de Paulhan). Je connaissais Marx, un peu de Lénine, un peu de ’I’rotsky, tout le Sartre qu’on pouvait connaître à l’époque, et j’avais lu (en sana) beaucoup de littérature.

Voulez-vous justifier les " exclusions " opérées par le Degré zéro (par exemple, Artaud, Bataille, Ponge...) ?

Ces " exclusions " étaient des ignorances : je ne connaissais ni Artaud, ni Bataille, ni Ponge. Vous pouvez certes transformer ces ignorances en " exclusions " ; mais vous devez alors faire appel à mon inconscient ou à ma paresse, ce dont je laisse le soin à d’éventuels critiques. Il semble que, dans ces problèmes de chronologie intellectuelle, vous projetiez indûment le présent dans le passé : cela n’avait pas le même sens d’ignorer Bataille en 1950 que ce l’aurait aujourd’hui ; de même pour Lukacs : qui donc connaissait Lukacs, après la guerre, à part Lefebvre et Goldmann ? On dirait qu’il y a pour vous une sorte de morale intellectuelle qui oblige l’essayiste à être systématiquement curieux de la production qui l’entoure ; j’ai toujours écrit avec infiniment plus d’opacité, infiniment moins de lectures que vous ne croyez : l’injustice, la partialité, le hasard, la pauvreté même des choix de lectures n’empêche nullement d’écrire, et au besoin des choses actuelles.

Votre vie jusqu’à Michelet par lui-même ?

Je suis resté au Service de l’Enseignement des Relations culturelles pendant 2 ou 3 ans : je m’y occupais des doctorats Honoris Causa et des voyages d’enseignants congréganistes. , En 1952, j’ai obtenu une bourse du C. N. R. S. pour faire une thèse de lexicologie sur le vocabulaire de la question sociale en France vers 1830. Il faut dire en effet que pendant mon séjour à Alexandrie, en 1959, j’avais connu Greimas, qui y était professeur comme moi ; grâce à Greimas j’.ai abordé la linguistique, et par lui j’ai connu Matoré : je me suis alors intéressé à la lexicologie, ou sociologie des lexiques.

Vous publiez en 1954 Michelet par lui-même. Est-ce un choix tout à fait volontaire ? Ou bien des circonstances extérieures ont-elles aussi provoqué ce livre ?

Lorsque j’étais étudiant, je voyais parfois un homme à bien des égards passionnant, Joseph Baruzi, le frère de l’historien des religions, du spécialiste de saint Jean de la Croix, Joseph Baruzi avait une extraordinaire culture " marginale " : il savait faire surgir l’énigmatique du démodé. C’est lui qui m’a fait lire Michelet, dont j’ai admiré immédiatement certaines pages (notamment, je me le rappelle, sur l’œuf), sans doute en raison de leur force baroque. Par la suite, à Leysin (les universités suisses prêtaient leurs livres aux tuberculeux, ce que ne faisaient pas les universités françaises, où l’on avait peur de la contagion), j’ai pu lire tout Michelet ; je copiais sur des fiches les phrases qui me plaisaient, à quelque titre que ce fût, ou qui, simplement, se répétaient ; en classant ces fiches, un peu comme on s’amuse à un jeu de cartes, je ne pouvais que déboucher sur une thématique ; je n’ai eu qu’à l’écrire lorsque le Seuil (Jeanson, je crois) m’a demandé un " écrivain de toujours ". Cette thématique ne devait rien à Bachelard, pour la bonne raison que je ne l’avais pas lu - ce qui ne m’a pas paru une raison suffisante pour protester chaque fois qu’on a rattaché le Michelet à Bachelard : pourquoi aurais-je refusé Bachelard ?

Voulez-vous nous parler de votre participation à Théâtre populaire ?

Théâtre populaire a eu deux périodes. Dans la première, nous (Voisin, Dort, Dumur, Duvignaud, Paris, Morvan-Lebesque et moi) nous sommes attachés ’à défendre, voire à critiquer, le T. N. P. de Vilar, dans la mesure. où, tout compte fait, c’était un bon théâtre populaire : Vilar essayait de casser l’institution du public bourgeois, tout en gardant, dans la conception du spectacle une exigence de raffinement esthétique ; mais il n’avait, ou ne voulait avoir aucune culture idéologique. Aussi la seconde période de Théâtre populaire a été ouverte par la venue en France de Brecht et du Berliner Ensemble (en I954). La lutte radicale, à notre échelle, que nous avons menée alors (surtout Voisin, Dort et moi) en faveur de Brecht, de la théorie et de la dramaturgie brechtiennes, nous a valu beaucoup d’inimitiés ; certains nous ont quittés, d’autres ont passé leur temps soit à contester la différence que nous voyions dans le théâtre brechtien, soit à ironiser sur l’intellectualisme supposé des concepts brechtiens (" distanciation ", " gestus social ", théâtre " épique", etc.) - en France, on n’aime pas mélanger l’intelligence et l’art -, soit encore à protester contre le " dogmatisme " et le " terrorisme " du brechtisme français.

Vous n’avez pas cessé (cf. Littérature et Signification, 1963) de vous référer à Brecht. Pourquoi ? L’exemplarité de Brecht est-elle liée pour vois à sa base marxiste ?

Je me suis exprimé à deux reprises (il est vrai brièvement) sur le choc que j’ai reçu du théâtre brechtien et les raisons pour lesquelles, ce théâtre une fois constaté, il m’a été difficile d’en aimer et même d’en fréquenter un autre ; d’autre part il est possible que je revienne sérieusement sur Brecht, dans un travail prochain ; Brecht est toujours très actuel pour moi, d’autant plus peut-être qu’il n’est pas à la mode et qu’il n’a pu encore pénétrer dans le champ axiomatique de l’avant-garde. Son exemplarité à mes yeux ne tient à proprement parler ni à son marxisme ni a son esthétique (encore que l’un et l’autre aient une très grande importance) mais à la conjonction des deux : à savoir d’une raison marxiste et d’une pensée sémantique : c’était un marxiste qui avait réfléchi sur les effets du signe : chose rare. : ".

Vous n’ avez pas publié de livre sur le théâtre. Vos écrits sur le théâtre se retrouvent dispersés dans Mythologies, Sur Racine et Essais critiques, ou bien n’ont pas été repris en volume. Pourquoi ?

Simplement parce que personne ne me l’a demandé

Mythologies. Il s’agit d’abord d’un recueil de textes brefs publiés de 1954 à 56, notamment dans la revue les Lettres nouvelles. Une première question qu’est-ce qu’une revue, pour vous, pour votre travail, dans votre " écriture " ?

L’un des premiers effets de l’écriture (soit qu’on le redoute, soit qu’on y tende) est de ne pas savoir à qui l’on parle : écrire n’est pas transférentiel (ce pour quoi beaucoup de psychanalystes " orthodoxes " refusent l’idée d’une critique littéraire psychanalytique). Dans le travail d’écriture, la revue représente une sorte d’étape intermédiaire entre la parole, qui comporte une adhomination précise, et le livre, qui n’en comporte plus du tout. Lorsqu’on écrit un texte pour une revue, ce n’est pas tellement au public de cette revue que l’on pense (le public est de toutes manières peu " pensable "), mais au groupe de ses rédacteurs ; ils ont le mérite de constituer une sorte d’adresse collective mais non, à proprement parler, publique : c’est comme un atelier, une " classe" (comme on dit la classe de violon au Conservatoire) : on écrit pour " la classe. ". La revue - hors des considérations tactiques de combat, de solidarité, dont je ne parle pas ici -, la revue est une étape d’écriture : l’étape où l’on écrit pour être aimé de tous ceux que l’on connaît, l’étape prudente, raisonnable, où l’on commence à relâcher, sans encore le rompre, I’ombilic transférentiel du langage (cette étape n’est jamais complètement liquidée : si je n’avais pas d’amis, si je n’avais pas à écrire pour eux, aurais-je encore le courage d’écrire ? On revient toujours à la revue).

1956-1963 : […] Quelques années plus tard (je ne me rappelle plus la date), j’ai perdu une seconde fois ma bourse du C.N.R.S., mais une seconde fois, heureusement, j’ai été recueilli par Fernand Braudel à l’Ecole des Hautes Etudes, comme chef de travaux. J’y suis devenu directeur d’études en 1962, en proposant un séminaire sur la " sociologie des signes, symboles et représentations " : ce titre était un compromis : ce que je voulais faire, c’était de la sémiologie (d’où les " signes " et les " symboles "), mais je ne désirais pas me couper de la sociologie (d’où les " représentations collectives ", expression qui vient de la sociologie durkheimienne). ’,’

lntellectuellement, pendant cette période, je ne crois pas qu’il y ait eu " crise ", bien au contraire ; je ne sais d’ailleurs pas si c’est la" crise" qui arrête la production des livres, ou au contraire la confiance, l’allant, l’enthousiasme pour les tâches d’information ; pour moi, ce fut plutôt cette dernière raison. Saussure m’ayant permis de définir (du moins je le croyais) l’idéologie, par le schéma sémantique de la connotation, j’ai cru alors avec ardeur à la possibilité de m’intégrer à une science sémiologique : j’ai traversé un rêve (euphorique) de scientificité (dont le Système de la mode et les Éléments de Sémiologie sont les résidus) : peu importait alors de faire des livres, j’avais le temps ; au reste, comme vous l’avez noté, j’écrivais beaucoup d’articles, ce qui entretenait l’écriture (le désir d’écriture) ; la suite, du moins jusqu’à présent, a montré que ma " vérité " était dans la seconde postulation, non dans la première, bien qu’il me faille encore souvent la cautionner, en tant que " sémiologue ", breveté ici et contesté là.

Deux de vos livres ont pour titre un nom propre : Michelet et Racine sont-ils pour vous des écrivains particulièrement importants, comme significatifs respectivement de la littérature classique et de la littérature du XIXe siècle, ou bien par eux-mêmes ? Et d’autre part sont-ils pour vous des écrivains " préférés" ? Qu’est-ce qu’un écrivain " préféré " ? Et qui sont " vos " écrivains préférés ?

J’ai dit l’origine personnelle du Michelet. Racine était une pure commande. Grégory, du Club français du Livre, m’avait demandé une préface pour les Mémoires d’outre-tombe. Cela me plaisait beaucoup, mais le professeur qui avait établi le " bon " manuscrit le refusa à Grégory, qui, ayant besoin d’un Racine, me le demanda (" il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint "). Autant j’aime Michelet, autant je n’aime pas Racine ; je n’ai pu m’y intéresser qu’en me forçant à y injecter des problèmes personnels d’aliénation amoureuse. Quant à l’auteur " préféré ", je pense que c’est tout simplement celui que l’on relit périodiquement ; dans ce cas, pour en rester aux classiques, mes auteurs " préférés" sont notamment Sade, Flaubert et Proust.

[…]

- Manuscrit de S/Z

En 1970, la dédicace de S/Z prend, si l’on pense à l’inquiétude de nombreux enseignants, notamment en " lettres et sciences humaines ", une allure de provocation, " Ce livre est la trace d’un travail qui s’est fait au cours d’un séminaire de deux années et tenu à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Je prie les étudiants, les auditeurs, les amis qui ont participé à ce séminaire de bien vouloir accepter la dédicace du texte qui s’est écrit selon leur écoute. Ne pensez-vous pas que ces quelques lignes peuvent irriter certains professeurs contestés dans leur enseignement ?

Je suis persuadé qu’étudiants et professeurs réalisent déjà bien souvent entre eux des communautés de travail ; en tout cas, c’est le régime normal à l’Ecole des Hautes Etudes. Si la dédicace que vous citez contient un paradoxe, ce n’est pas celui que vous visez, c’est un autre, qui d’ailleurs, en général, n’a pas été perçu : certains ont cru que S/Z était sorti de discussions entre les étudiants et le directeur d’études ; ils n’ont pas vu que la dédicace (outre le caractère authentiquement amical de son adresse) était faite pour introduire le mot " écoute " ; le paradoxe eu égard au discours académique et au discours contestataire, c’est de suggérer ceci : je ne trouve aucun intérêt à opposer le cours " magistral " au cours " dialogué " ; la libération ne consiste pas à donner à l’étudiant le droit de parler (mesure minimale), mais à tenter de modifier le circuit de la parole - non pas son circuit physique (" prendre " la parole), mais son circuit topologique (je me réfère ici, bien entendu, à la psychanalyse) ; autrement dit, de se rendre conscient de la véritable dialectique (au sens lacanien, et non platonicien) de la relation enseignante ; selon cette dialectique, l’écoute n’est pas seulement active - ce qui ne veut pas dire grand-chose -, l’écoute est productrice : en me renvoyant, fût-ce dans le silence, mais par une présence renouvelée, l’analyse de Sarrasine que je menais, l’auditoire, à qui j’étais lié par un rapport transférentiel, modifiait sans cesse mon propre discours.

De l’autre côté, pourquoi consacrer deux années à une nouvelle de Balzac, quand, selon vos propres déclarations, " l’exigence " de la " critique idéologique " " resurgit brutalement " ?

Je répondrai d’abord ceci, dans la suite de ce que je viens de dire sur l’" écoute " : deux années peuvent paraître bien longues pour " expliquer " quelques pages de Balzac, mais elles constituent peut-être une bonne durée transférentielle. Ce qui distingue fondamentalement un séminaire d’une conférence - et ce pour quoi j’aime le séminaire et n’aime pas la conférence -, c’est que dans le premier cas une dialectique peut se développer, dans le second cas on a affaire qu’à un coup de force du langage : un séminaire, n’est pas principalement dans son programme (" faire l’analyse textuelle d’une nouvelle de Balzac "), mais dans la connaissance du langage qui s’y cherche et s’y pratique tacitement.

Quant à la critique idéologique, c’est la tarte à la crème de la nouvelle Université ; tout le monde est d’accord là-dessus ; la difficulté commence quand on doit décider où l’idéologie, ou plutôt s’il existe un lieu où elle n’est pas (ce lieu n’est pas forcément, a priori, celui d’où parle le critique des idéologies). Je ne pense pas que l’idéologie s’arrête avant Balzac (par rapport à nous), ou plutôt (puisque l’objet de mon travail n’était pas Balzac, mais le texte) avant le Récit classique. C’est précisément parce que la demande de la critique idéologique a resurgi brutalement depuis trois ans, comme je l’ai dit dans la nouvelle préface des Mythologies, que nous devons résister à la tentation d’y répondre brutalement, à coups de déclarations sur l’idéologie : plus la demande est forte, plus la réponse doit être subtile ; sinon elle risquerait de n’être rien d’autre qu’ opportuniste, ou à tout le moins signalétique : on s’afficherait soi-même comme extérieur à l’idéologie, sans se demander d’abord où elle est - où elle n’est pas.

Comment distinguer, à partir du concept, dû à Julia Kristeva, d’intertextualité, l’ " auteur de fiction " et le " critique " ? Ou encore, peut-on lire S/Z comme une " ré-écriture" de Balzac ?

La notion d’inter-texte a d’abord une portée polémique : elle sert à combattre la Loi du contexte. Je m’explique : chacun sait que le contexte d’un message (son entour matériel) en réduit la polysémie ; si vous parlez de " jumelles ", mot amphibologique dans le lexique français, c’est le reste de la phrase qui aura à charge d’éliminer l’un des deux sens possibles et de marquer définitivement le signifié " double lorgnette " ou " sœurs nées d’un même accouchement ". Autrement dit, le contexte ramène la signification, ou, pour être plus large et plus précis à la fois, la signifiance, à la communication ; " tenir compte " du contexte (en philologie, en critique, en linguistique) est toujours une démarche positive, réductrice, légale, alignée sur les évidences du rationalisme : le contexte est en somme un objet asymbolique ; prenez quiconque invoque le contexte, en poussant un peu, vous rencontrerez toujours en lui une résistance au symbole, une asymbolie. L’inter-texte, qui n’est nullement, il faut le répéter, le banc des" influences", des" sources", des" origines", auquel on ferait comparaître une œuvre, un auteur, est, beaucoup plus largement et à un tout autre niveau, ce champ où s’accomplit ce que Sollers a appelé superbement et d’une façon indélébile (dans son article sur Dante) la traversée de l’écriture : c’est le texte en tant qu’’il traverse et est traversé (vous reconnaissez dans cette équivalence de l’actif et du passif la parole propre de l’inconscient). Cela veut dire, entre autres choses, que l’inter-texte ne reconnaît aucune division de genres ; toute question de valeur mise à part, on s’en doute, le commentaire de S/Z se veut à égalité avec le texte de Balzac (à égalité comme deux plans d’eau amenés à hauteur l’un de l’autre par un jeu d’écluse) ; il n’est donc pas faux de dire que S/Z est une ré-écriture de Sarrasine - à condition d’ajouter tout de suite que ce n’est pas " moi " qui ai écrit S/Z : c’est " nous " : tous ceux que j’ai tacitement ou inconsciemment cités, appelés, et qui sont des " lectures ", non des " auteurs ".

Quant à l’opposition plus précise de la fiction et de la critique, j’ai eu souvent l’occasion de dire qu’elle s’abolissait à la fois dans la crise actuelle du roman, dans celle de la critique et dans l’avènement du Texte. Disons que dans l’état transitoire de la production actuelle, les rôles sont simplement brouillés, sans être encore abolis : pour ma part, je ne me considère pas comme un critique, mais plutôt comme un romancier, scripteur, non du roman, il est vrai, mais du " romanesque" : Mythologies, l’Empire des signes sont des romans sans histoire, Sur Racine et S/Z sont des romans sur histoires, Michelet est une para-biographie, etc. C’est pourquoi je pourrais dire que ma propre position historique (il faut toujours s’interroger là-dessus) est d’être à l’arrière-garde de l’avant-garde : être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ; être d’arrière-garde, c’est l’aimer encore : j’aime le romanesque mais je sais que le roman est mort : voilà, je crois, le lieu exact de ce que j’écris.

Certaines pages de l’Empire des signes rappellent le" réalisme" des textes des Mythologies. Utopie ici, satire en 1957 : reprenant la formule que vous avez appliquée à Voltaire, on serait tenté de dire que vous êtes, très paradoxalement, puisque chez vous l’interrogation sur la littérature est centrale, " le dernier des écrivains heureux ". Que devez-vous au XVIIIe siècle (à Voltaire, Montesquieu, Diderot...) ?

Les tableautins de l’Empire des signes sont des Mythologies heureuses : peut-être, outre certaines raisons personnelles, parce qu’au Japon ma situation, très artificielle, de touriste, mais de touriste perdu, d’ethnographe en somme, m’a permis d’ " oublier " la petite-bourgeoisie nippone, la poussée qu’elle exerce très certainement sur les mœurs, l’art de vivre, le style des objets, etc : la nausée mythologique m’a été épargnée. L’un de mes projets serait précisément d’oublier (par un effort qui me coûtera beaucoup plus) la petite-bourgeoisie française, et de recenser les quelques " plaisirs " dont je puis disposer en vivant en France ; ce livre, s’il vient jamais au jour, je pourrai l’appeler Notre France, par référence à Michelet, dont nous avons un livre apocryphe du même titre ; il exigera, bien entendu, un travail dialectique, car je ne pourrai abstraire la France présente, comme je l’ai fait pour le Japon, de son histoire politique ; de plus, comme je suis français, il me faudra, en quelque sorte, " me psychanalyser ", connaître ce que j’abolis, ce que j’assume ou ce que je transforme de mon origine.

Quant au XVIIIe siècle, je n’ai eu jusqu’ici aucune propension à lire ses auteurs - ce qui fait qu’il me reste encore à les lire : plaisir que je me réserve très intentionnellement, notamment en ce qui concerne Diderot. La raison peut en paraître artificielle, légère, mais je crois qu’elle est dans la logique de mon désir : un texte m’atteint directement, d’une façon en quelque sorte ultime, par sa langue ; or la langue du XVIIIe siècle (sauf celle de Sade, pour des raisons que j’essaye de, dire dans un texte récent), à mes yeux, n’est pas marquée : je n’en vois pas le code, les codes (ce pour quoi, sans doute, on la dit " élégante ") : c’est ce moment de l’Histoire où la langue de classe devient naturelle. Il se produit alors ce chassé-croisé : la langue que je savoure, ce n’est pas la langue du temps progressiste (la langue de la bourgeoisie qui occupe alors déjà tout le pouvoir intellectuel) mais la langue du temps autoritaire, la langue empêtrée, codée et si je puis dire coudée (aux articulations énormes) de la bourgeoisie intellectuellement montante, la prose du XVIIe siècle : j’ai lu (hélas, sans doute) plus de Bossuet que de Diderot.

Vous écrivez dans l’Empire des signes : " L’écriture est en somme, à satori ; le satori (l’événement zen) est un séisme plus ou moins fort (nullement solennel) qui fait vaciller la connaissance, le sujet : il opère un vide de parole. Et c’est aussi un vide de parole qui constitue l’écriture. " Qu’est-ce que cette " écriture" par rapport à celle du Degré zéro ?

De l’écriture du Degré zéro à l’écriture telle que nous l’entendons aujourd’hui, il y a eu glissement de place et pour ainsi dire interversion de noms. Dans le Degré zéro, l’écriture est une notion plutôt sociologique, en tout cas socio-linguistique : c’est l’idiolecte d’une collectivité, d’un groupe intellectuel, un sociolecte, donc, intermédiaire, sur l’échelle des communautés, entre la langue, système d’une nation, et le style, système d’un sujet ; actuellement, j’appellerais plutôt cette écriture-là écrivance (en me référant à J’opposition écrivains/écrivants), car l’écriture (au sens actuel) en est précisément absente ; et l’écriture, dans la théorie nouvelle, occuperait plutôt la place de ce que j’appelais le style ; dans son sens traditionnel, le style renvoie à des matrices d’énoncés ; pour ma part, en 1947, j’avais essayé d’existentialiser, de " charneliser " la notion ; aujourd’hui, on va beaucoup plus loin : l’écriture n’est pas un idiolecte personnel (comme l’était I’ancien style), c’est une énonciation (et non pas un énoncé) à travers laquelle le sujet joue sa division en se dispersant, en se jetant en écharpe sur la scène de la page blanche : notion qui doit peu, dès lors, à l’ancien " style ", mais beaucoup, comme vous le savez, au double éclairage du matérialisme (par l’idée de productivité) et de la psychanalyse (par celle de sujet divisé).

Qu’est-ce qui " programme " votre travail ? Avez-vous toujours du travail " devant vous" ?

Le Bonaparte. On reconnaît Philippe Sollers (5e à gauche), et Roland Barthes (9e à gauche).

in Roland Barthes" par Tiphaine Samoyault.

ZOOM... : Cliquez l’image.

Je n’ai jamais écrit qu’un seul texte " pour rien ", mon premier texte, celui que j’ai montré à Nadeau vers 1946, qui n’a pas été publié mais qui a déterminé les demandes suivantes. A part ce premier texte zéro, tous mes autres textes ont été écrits à la demande (lorsqu’on me laisse libre du sujet) ou à la commande (si l’on me donne le sujet, ce dont je ne me plains pas forcément). En somme j’ai toujours écrit pour répondre à l’incitation de quelqu’un. C’est dire que la vie passant et drainant un nombre croissant de

relations et de situations, j’ai de plus eu plus de travail " devant moi " - et donc que je suis toujours en retard ; je passe mon temps à me faire des " programmes" (dans l’espoir magique qu’inscrire un projet, c’est déjà l’avoir réalisé), que j’affiche devant moi, puis que je reprends parce qu’ils ne sont plus à jour. Il y a dans le " métier " intellectuel (car c’est un métier) un vertige bien connu : ce vertige tient à la contradiction qui s’établit entre la pression des demandes, qui provoque une illusion de vitalité, comme si vous étiez quelqu’un de nécessaire, et la gratuité de la pratique d’écriture, dont on se remparde, comme dirait Lacan, en se redisant que l’écriture est une tâche politique, contre-idéologique, etc. : un travail qui est demandé par l’Histoire. Un moyen de limiter ce vertige sans entrer pour autant dans l’imaginaire des fausses raisons est, si je puis dire, de fonctionnariser la pratique d’écriture, c’est-à-dire de la régulariser par une ascèse horaire ; pour ma part, j’essaye de réserver, envers et contre tout, chaque matinée à un travail d’écriture.

Écrire pour répondre à une demande (ou à une commande) est une " tâche". Je vais donc ainsi de tâche en tâche, ce qui n’exclut en rien la jouissance de l’écriture, ni même, si je puis dire, ses " rêves ". Un rêve d’écriture n’est pas forcément compact ; on ne forme pas le projet d’un livre d’une façon organisée, volontaire, justifiée, mais plutôt par bribes de désir, éclats d’envie, qui surgissent à n’importe quel contact proposé par la vie et qui ne portent pas forcément sur des idées importantes ; avant d’avoir conçu un livre, avant d’avoir la moindre idée de ce qu’il sera ou même qu’il puisse un jour exister, on peut fantasmer un détail tout à fait final de ce livre, tel morceau de phrase pour lequel on fera le livre, ou telle disposition typographique que l’on voit (je crois qu’un texte n’a chance d’aboutir heureusement - c’est-à-dire en dehors de tout " devoir " - que si l’on voit, je dirais presque, si on hallucine l’objet typographique - écrit - en quoi il se transformera), Ces derniers temps, je forme souvent ces deux rêves : d’une part écrire un texte" libre ", conçu en dehors de toute demande (si loin qu’on en recule l’ origine), et par là même s’ouvrant à des expériences de forme (ce n’est jamais une forme que l’on vous demande : on n’est plus au temps où l’on vous demandait " un sonnet "), ces expériences se menant à mon propre niveau, dans mes propres limites, et non selon des modèles issus forcément de l’avant-garde ; et d’autre part m’adonner à l’apprentissage d’un savoir nouveau : apprendre une langue, une science, ou même, simplement connaître très bien, " à fond ", un sujet ; mais pour cela, il faut trouver un objet qui ne soit ni trop désengagé ou futile (relevant du hobby et s’apparentant à la collection de timbres poste), ni trop proche du langage actuel, n’obligeant pas trop vite à en percevoir la modernité ou la responsabilité. Ces rêves ne sont pas irréalisables ; ce qui leur fait obstacle, c’est plutôt la conscience finale qu’ils dépendent d’un" imaginaire" et que la " vérité " de mon travail se place plutôt là où une demande assez précise, issue de la collectivité telle qu’elle est (une commande, si l’on veut), introduit dans mon programme, immédiatement et en quelque sorte naïvement, sans relais, sans alibis, sans transcendance, le désir de l’Autre : condition au prix de laquelle, compte tenu sans doute de ma propre structure névrotique, je puis rester à même le signifiant et ne pas me décevoir trop tôt de son perpétuel sursaut : c’est dans ce très court sursis que j’écris.

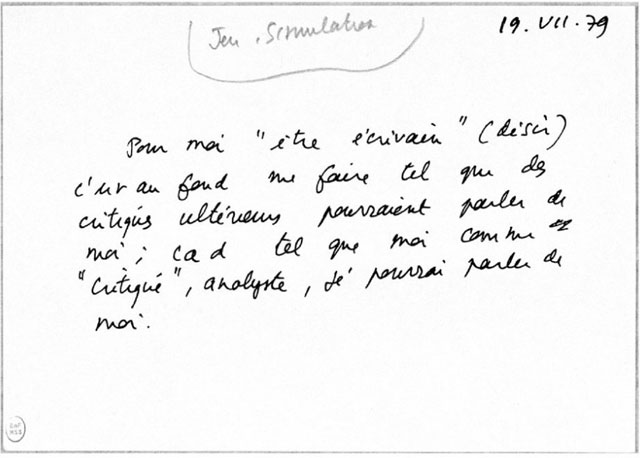

Qu’est-ce que cet " entretien" qui se termine ? Qu’est-ce que la " postérité " à laquelle il est, paraît-il, sous sa forme télévisuelle, destiné ?

- Grand fichier. Fiche du 19 juillet 1979