Notre regard est docile

Vous le savez, la peinture m’obsède. Je passe mon temps à la regarder passionnément, à penser à elle, à écrire à son propos. Il m’arrive de voyager juste pour voir des tableaux, c’est-à-dire pour étancher ma soif de visible et d’invisible.

Cette passion est tendue par une peur : celle de perdre mon regard. Pas la vue, mais le regard. Je crois que notre capacité à voir est attaquée. Planétairement s’organise, sans que personne n’en soit le sujet, une atrophie du sensible. Bientôt, on n’accédera plus à ses propres sens puisqu’ils auront été consciencieusement diminués, jusqu’à l’extinction. L’épaississement de la sensibilité va avec l’appauvrissement du langage qui signe notre époque. À la fin, ce sont tous les liens qui seront détruits.

Lacan remarquait, à propos de Merleau-Ponty, que « ce dont l’artiste nous livre l’accès, c’est la place de ce qui ne saurait se voir ». Et précisément ce qui ne saurait se voir est l’objet même de notre obstination, émerveillée ou terrifiée, à déchiffrer ce qui, dans l’invisibilité, se dissimule.

Peut-on sérieusement se prétendre émus par une oeuvre qu’on voit en faisant la queue derrière des masses de spectateurs dont l’empressement à photographier au lieu de voir crée un obstacle ironique à notre condition terminale de voyeurs frustrés ? Les quelques secondes que nous passons dans les musées devant chaque oeuvre, les quelques secondes que nous accordons à l’objet de notre soi-disant amour, non seulement ne relèvent plus d’un véritable rapport avec l’art, mais aggravent l’impossibilité même à ressentir quoi que ce soit.

Exposition Berthe Morisot. Musée d’Orsay.

Photo A.G., 14 septembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

De cette aggravation, la société planétaire se repaît. Elle nous fournit des objets culturels afin que, pâmés automatiquement, et le regard docile, nous ne soyons plus occupés à modifier la nature de notre vision, afin que nous ne renversions plus rien en nous, et encore moins dans le monde. Parqués dans des expositions conçues pour que nous n’accédions à rien, nous errons à travers l’impossibilité de ressentir qui nous est imposée. Cette habitude de ne plus éprouver que des émotions simulées signe la liquidation de notre rapport avec l’art comme ouverture à la vérité.

À LIRE AUSSI : L’effervescence : Francis Bacon

Une époque s’achève ainsi à travers la gestion culturelle de notre asservissement politique : la paralysie programmée de la sensibilité implique en toute logique l’assomption de l’insensé. Ce qui, en termes politiques, ouvre la route à l’infamie. Si nous ne sommes plus capables d’entrer en rapport avec la peinture, nous serons enchaînés comme des créatures platoniciennes dans la caverne du totalitarisme à venir, lequel est en réalité déjà là et s’accomplit à travers la domestication de notre regard. Quand nous ne saurons plus voir le Caravage, Bacon ou Delacroix, nous serons du bétail pour l’emprise planétaire : on fera de nous ce qu’on veut.

Vous les anxieux

Mis en ligne le 13 mars 2024

Paru dans l’édition 1651 du 13 mars

« Vous les anxieux, vous les aimables, vous les enfants, demandez seulement, demandez ! » C’est une phrase de Franz Kafka, une phrase merveilleuse, si juste, comme il y en a des centaines dans ses journaux et cahiers. Celle-ci fait ma semaine : je me la répète en marchant, je me la récite dans le bus et au supermarché, je la redis à mes amis en souriant. Oui, demandez seulement, demandez, vous qui en êtes incapables, vous qui ne demandez jamais.

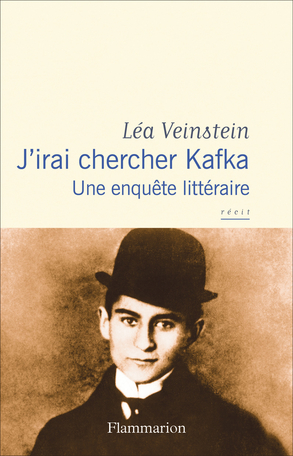

Figurez-vous que Franz Kafka est mort en 1924, c’est-à-dire il y a cent ans. Je vous propose de commémorer son centenaire à notre manière, en vous parlant d’un livre absolument passionnant : J’irai chercher Kafka, de Léa Veinstein, une enquête littéraire qui vient de paraître aux éditions Flammarion.

Figurez-vous que Franz Kafka est mort en 1924, c’est-à-dire il y a cent ans. Je vous propose de commémorer son centenaire à notre manière, en vous parlant d’un livre absolument passionnant : J’irai chercher Kafka, de Léa Veinstein, une enquête littéraire qui vient de paraître aux éditions Flammarion.

À LIRE AUSSI : Freud + kafka = j. g. ballard

Vous allez me dire que je parle tout le temps de Kafka : c’est vrai, mais la littérature est ma raison de vivre, et Kafka est la littérature. Et puis, qui sait où elle nous mène ? Ce murmure étoilé qui nous abreuve depuis des siècles semble devenu mineur ; mais à l’heure où domine une conception instrumentale (et donc instrumentalisée) du langage, où l’on n’utilise celui-ci que pour communiquer le plus vite possible, et si possible de manière binaire, la littérature, en tant qu’elle multiplie les nuances, comme le font les anxieux, les aimables et les enfants, redevient une forme de résistance.

Dans l’enquête qui mène Léa Veinstein du bureau de son père – où, à 9 ans, elle contemplait une carte postale sur laquelle un mystérieux homme en noir et blanc souriait comme un anxieux – jusqu’en Israël, où elle remonte la piste des manuscrits de Kafka, il ne s’agit que de ces nuances qui nous font reprendre vie.

À LIRE AUSSI : Être écrivain en Iran

Les nuances, les détails : il y a dans ce livre deux bouts de papier sur lesquels Kafka laisse ses consignes ; il y a l’exil des valises et l’eau des pivoines ; les pierres sur les tombes du vieux cimetière juif de Prague ; les 267 synagogues d’Allemagne brûlées par les nazis ; les chaussures de sport d’un avocat du procès opposant l’héritière des manuscrits de Kafka à l’État d’Israël (pages passionnantes sur la patrie et l’appropriation : à qui appartient Kafka ? « Les manuscrits ne sont pas des territoires », écrit sobrement Léa Veinstein).

Il y a enfin les chats de la rue Spinoza, à Tel-Aviv, où une vieille folle gardait jalousement son trésor : « Les manuscrits de Kafka sauvés du pipi de chat », écrit, drolatique, Léa Veinstein.

On a longtemps critiqué Max Brod : il aurait trahi Kafka en l’éditant contre sa volonté. On apprend grâce à Léa Veinstein que Brod avait prévenu Kafka ; qu’un contrat l’y autorisait ; qu’en fuyant les nazis, il a emporté les manuscrits de son ami plutôt que les siens. Lisez ce livre : vous verrez que la passion pour un paquet de phrases écrites peut déclencher une aventure extravagante qui se déploie sur un siècle. La littérature, c’est l’amour fou.

Le réel

Mis en ligne le 27 mars 2024

Paru dans l’édition 1653 du 27 mars

C’est le printemps, j’arrive à Montpellier. J’ai quatre heures devant moi avant ma conférence sur Francis Bacon. Dans le train, j’ai lu qu’un « Rapport mondial sur le bonheur dans le monde » évaluait nos capacités à être heureux selon le pays que nous habitons. La France est 27e, loin derrière les pays nordiques. Le pays où l’on est le plus heureux, sachez-le, est la Finlande ; et celui où le bonheur est le plus faible : l’Afghanistan.

En descendant du train, je souris de ces absurdités statistiques : le paradis terrestre est où je suis, c’est Voltaire qui l’a dit. Le bonheur surgit par fragments inattendus, là, tout de suite, à la vue des palmiers de la rue de Maguelone. Cette lenteur bleue du ciel me comble. Les jardins m’appellent. Le sourire et la lumière sont amis ; la vie des arbres fait respirer nos coeurs : tout ira bien.

J’ai apporté avec moi un livre de Michel Butel, L’Autre Amour, réédité aux éditions de L’Atelier contemporain. En marchant, je l’ouvre au hasard (je fais souvent ça, comme on tire une carte) et je lis : « Existerait un passage. Il serait invisible. »

À LIRE AUSSI : Le réel de Christine Angot

Hier soir, à la télé, Christine Angot a dit : « Les gens ne s’intéressent pas au réel. Ils s’en accommodent. » Elle a raison : elle parle du réel qui empêche et menace. Cet après-midi, je trouve qu’il se donne autrement, comme le contraire du manque. Je ne l’analyse pas, je ne cherche rien, je le laisse s’ouvrir, et porté par la touffeur d’une après-midi sans rendez-vous, j’y suis. Mon rendez-vous, c’est le réel heureux.

Voici que j’entre au MO.CO. (Montpellier Contemporain), qui propose une exposition « Entre les lignes. Art et littérature ». Entre art et littérature : le voilà, le passage invisible. N’est-ce pas justement le lieu où j’existe ? N’est-ce pas mon « réel » ?

Dressing (2024) de Christine Angot et Patrick Bouchain,

présenté dans l’exposition « Entre les lignes. Art et littérature »

MoCO, Montpellier, 2024 © Guy Boyer. ZOOM : cliquer sur l’image.

Il y a de belles oeuvres confrontées aux textes qui les font parler : Goya faisant écrire Baudelaire, Ingres commenté par Paul Valéry, et Jean Fautrier dit par Francis Ponge. Et puis soudain, accolé à son commentaire par Simone de Beauvoir, un tableau de Francis Bacon, une de ces têtes malaxées de brun et de vert qui vous saisissent direct au système nerveux, Bacon dont je viens parler ici, et qui me fait la surprise.

Plus loin, venue des escaliers, nouvelle surprise : j’entends la voix de Christine Angot. Je descends, c’est une oeuvre qu’elle a réalisée pour l’exposition : un lit de béton, blanc comme une tombe d’enfant, avec sa photo en noir et blanc. Je dirais qu’elle a 12 ans, peut-être plus. Elle, dans ce cadre, morte. Morte dans ce lit où elle a rencontré le réel. Où le réel l’a violée.

Je me dirige vers un mur d’où vient sa voix, je me penche sur un petit haut-parleur, passage invisible d’où sortent ces mots que Christine Angot prononce avec cette clarté que j’aime tant : « La honte n’a pas changé de camp. Ceux qui dominent continuent d’en être fiers. Mais la solitude, c’est fini. »

Christine Angot, « Une famille »

Propos recueillis par Jacques Mandelbaum

Publié le 23 mars 2024

Christine Angot, à Paris, le 15 mars 2024.

LÉA CRESPI/PASCO POUR « LE MONDE ». ZOOM : cliquer sur l’image.

Après trente ans d’une carrière littéraire en cours, hantée par la figure de l’inceste dont elle fut victime adolescente, Christine Angot s’en remet au cinéma, avec un documentaire intime qui passe sa famille au crible de ce crime et de sa douloureuse explicitation. Violent, injuste, torturé, in fine bouleversant, Une famille révèle Angot à la brûlure et à la grâce de l’incarnation.

Votre film est tellement explosif qu’on se pose fortement la question de sa concertation et donc de son écriture. Comment l’avez-vous pensé ?

La toute première chose, c’est le retour à Strasbourg – la ville où j’étais venue à 13 ans avec ma mère pour découvrir mon père –, à l’occasion de la promotion de mon livre Le Voyage dans l’Est [Flammarion, 2021]. J’avais refusé pendant quinze ans d’y retourner. Là, j’accepte, et je me dis immédiatement que je ne dois pas y aller seule. Qu’il faut emmener une caméra. C’est une évidence. D’ailleurs, il y a quelques années, j’avais déjà pensé que cette histoire-là, de l’inceste, n’était pas vue. Elle est traitée, commentée, racontée, scénarisée, mais elle n’est pas vue.

L’idée était-elle d’emporter une caméra avec l’intention, déjà, d’y filmer la scène de la rencontre avec la femme de votre père ?

Non. Je n’y pense pas. C’est pour ne pas être seule à Strasbourg. Je voulais que quelqu’un d’autre voie en même temps que moi. J’ai donc demandé à la cheffe opératrice Caroline Champetier de m’y accompagner. A priori, pour y faire un documentaire un peu classique sur la tournée d’un écrivain, avec une voix off qui en dirait les enjeux. Je m’en serais sûrement lassée assez vite. Un matin, nous prévoyons de faire quelques plans de la ville et du Parlement européen, puis nous allons devant cette maison, près de laquelle habite toujours la femme de mon père, pour y faire quelques plans. Cette femme, je l’ai connue tardivement, à 28 ans, avec ses enfants, mes frère et sœur, parce que mon père n’a pas voulu, pendant très longtemps, que je connaisse sa famille. Je l’ai vue quelquefois, mais dès lors que j’ai commencé à être publiée, elle n’a plus voulu répondre à mes sollicitations. Donc, je vous le jure, le taxi avait pour consigne de nous attendre cinq minutes, j’étais sans illusions et, là, j’appuie malgré tout sur la sonnette, et la porte s’ouvre.

Elle s’oppose physiquement à cette intrusion et au fait d’être filmée, vous forcez l’entrée, et la confrontation a lieu. Ce que vous tentez de lui extorquer, en vérité, ce sont les raisons de son silence. Ne pensez-vous pas, toutefois, qu’on doive vivre, chacun de nous, avec l’idée qu’autrui puisse n’être pas concerné par notre malheur ?

Mais j’ai passé ma vie à le faire ! Il faut parfois de la violence, y compris au cinéma, pour faire bouger les choses. Ce que je fais, littéralement, dans cette scène, c’est que j’empêche que la porte se referme une nouvelle fois pour on ne sait combien d’années. Je fais donc ça parce que j’estime qu’il y a des choses à comprendre et, plus important encore, à transmettre. J’en ai assez qu’on invoque l’omerta autour de l’inceste. Ben non ! C’est plus élaboré que ça : les gens ne veulent pas savoir. Ils s’arrangent pour mettre des murs, comme dans La Zone d’intérêt, le film de Jonathan Glazer.

La question juive, puisque vous l’évoquez, ne vous est pas indifférente. Rachel Schwartz, votre mère, est juive, Elizabeth Weber, la femme de votre père, est allemande, et vous lui demandez réparation. Cela revient-il à dire, pour vous, qu’une tragédie collective se profile derrière votre tragédie personnelle ?

Oui, bien sûr. J’ai déjà parlé de tout ça précisément dans mon roman Un amour impossible [Flammarion, 2015]. Ce que je pense, c’est que les tragédies personnelles ne sont jamais personnelles. Mon père, dont on peut dire qu’il n’était pas particulièrement philosémite, n’a jamais épousé ma mère, enceinte, juive issue d’un milieu modeste dans une petite ville de province, et a refusé pendant treize ans de me reconnaître. Quelques années plus tard, il a épousé cette femme, allemande, issue d’un milieu bourgeois et, finalement, en me violant, il m’a privée de mon père.

Les rencontres successives avec les membres de votre famille, votre mère, votre ex-mari, votre fille, étaient-elles prévues ou découlent-elles de cette scène originelle ?

C’est comme dans mes livres. Je ne fais jamais de plan, sinon je m’ennuie. Disons qu’elles s’imposent à partir de cette première rencontre. Ce qui reste mystérieux à chaque fois, c’est la manière dont je vais aborder chacun d’entre eux. Je n’ai jamais une liste de questions, même si, bien sûr, je sais à peu près de quoi j’ai envie de parler avec eux. Je voulais qu’ils me disent ce que ça a été pour eux, cette histoire.

Les archives filmées de votre fille, enfant, sont omniprésentes dans le film, au point qu’on croit, au début, qu’il s’agit de vous. N’avez-vous pas craint de l’impliquer aussi fortement ?

Ce n’est pas moi qui l’implique. Elle est ma fille, elle fait partie de cette histoire. Qu’on le veuille ou non. Comment pourrait-il en être autrement ? Quand bien même on n’en parlerait pas, la chose est là. Etre l’enfant de quelqu’un qui a vécu un traumatisme important fait de vous une partie prenante de ce traumatisme.

On sort bouleversé de votre film, parce qu’on y a senti la profondeur d’une souffrance et d’une colère. Mais il suscite aussi un questionnement sur la manière dont vous demandez raison à vos interlocuteurs. Avez-vous le sentiment d’attendre d’eux une sorte de réparation ?

Je ne demande réparation à personne de ce qui m’est arrivé. Moi, je m’occupe de moi, et la psychanalyse occupe une place fondamentale à cet égard. Même mes livres ne me réparent pas, tout au contraire. Ce qui est détruit en moi l’est à jamais et il faut vivre avec cela. Il m’importe en revanche de savoir comment chacun s’arrange avec cette histoire-là, y compris parmi mes proches. On ne peut prétendre qu’on a changé d’époque face aux violences sexuelles tant que la parole reste confinée. Ce qu’essaie de faire ce film, c’est aussi cela : recomposer les points de vue de la victime et des témoins pour tenter de savoir ce que chacun, à sa place, a vu ou n’a pas vu.

Jacques Mandelbaum, Le Monde, 23 mars 2024.

VOIR : Christine Angot parle de l’inceste qu’elle a subi à sa fille

LIRE AUSSI : Christine Angot : « La honte n’a pas changé de camp. Mais la solitude, c’est fini. »

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?