Yannick Haenel, jeudi 15 septembre, 14h.

Les rencontres de Chaminadour. ZOOM : cliquer sur l’image.

Yannick Haenel Je vais sur les chemins

de

Georges Bataille

et de

Michel LeirisChaminadour,

jeudi 15 septembre 2022,

14 heures.Je vais parler du désir et de la liberté. Je n’ai pas de meilleur programme, je ne connais rien de plus beau : le désir de la liberté, la liberté du désir. Je voudrais que les journées de Chaminadour que j’inaugure en prononçant cette conférence soient sous le signe de ces deux absolus — le désir, la liberté — et que vous et moi, tous les intervenants et toutes celles et ceux qui sont venus nous écouter, nous passions ensemble, au fil des conférences, des rencontres, des lectures et des tables-rondes, de l’un à l’autre, du désir à la liberté, de la liberté au désir.

Je voudrais qu’à travers les mots que nous allons prononcer et ceux que nous allons écouter, quelque chose s’invente d’une intensité nouvelle. Je voudrais que tout s’enflamme à travers la pensée. Je voudrais que la pensée devienne du feu et que notre désir, notre liberté s’agrandissent.

Car l’époque est terriblement verrouillée, la société se ferme, elle de plus en plus puritaine, de plus en plus obscurantiste ; elle cherche à restreindre les libertés, elle se méfie du désir, elle ne veut plus rien comprendre à la poésie.

Il y a l’horreur économique, comme dit Rimbaud, qui en contrôlant désormais tous les aspects de la vie, nous séquestre dans une asphyxie misérable.

Et puis il y a la perversion de la politique, c’est-à-dire ces nouvelles formes de l’extrême-droite qui sont en train de s’emparer des consciences partout dans le monde, leurs idées les plus primaires se propageant dans tous les pays, s’’immisçant dans toutes les zones de la pensée comme un poison qui déborde les vieux partis, et rabaissant tout, vulgarisant, rabougrissant, réduisant. « C’est trop compliqué, trop complexe », nous disent toujours ceux qui veulent nous asservir. Georges Bataille — un écrivain complexe —, analysa brillamment le fascisme dans les années 30, (Stéphane Habib nous en parlera), eh bien Georges Bataille disait justement que le fascisme (mais peut-être aujourd’hui faudrait-il trouver un nouveau mot) ne vise qu’à asservir, « entre autres à réduire la littérature à l’utilité ». « Et que signifie littérature utile, ajoute Bataille, sinon traiter les hommes en matière humaine. »

Voilà, quand tout se durcit politiquement, eh bien le langage lui-même se met à sombrer. La politique et la poésie – je veux dire la poésie au sens large, la poésie au sens de la littérature, de sa puissance de nuances — sont une même chose : je crois à cela très profondément. À la manière dont nous nous exprimons se mesure notre capacité à être libre ; et de nos rapports avec le langage se déduisent nos rapports avec l’existence. C’est cela qu’on devrait appeler la politique, pas celle du pouvoir et des compétitions narcissiques visant à l’obtenir, mais cette exigence du langage qui détermine notre implication passionnée dans l’existence. Appelons cela la pensée. C’est cela, je crois, que nous allons faire ensemble pendant quelques jours : nous allons penser, nous allons essayer de nous mettre à penser, nous allons nous rendre disponible, par l’amitié, par l’émotion, par l’écoute et le dialogue, à ce qui s’anime librement à travers nous, à cette part irréductible en nous qui est la pensée.

Voilà, nous sommes en 2022 et politiquement, poétiquement, ça va mal. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’amener ici, entre nous, avec nous, Georges Bataille et Michel Leiris : ce sont deux écrivains qui nous réveillent. Quand je parle de désir et de liberté, je veux dire insubordination. Bataille écrit : « La révolte est le plaisir même, et c’est aussi ce qui se joue de toute pensée. » La littérature est tout simplement ce qui met la liberté en vie.

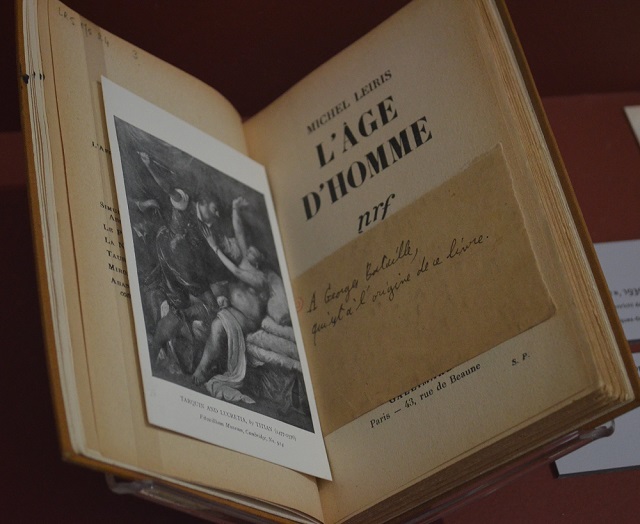

L’âge d’homme. Dédié « à Georges Bataille qui est à l’origine de ce livre ».

Exposition Michel Leiris. Centre Pompidou-Metz (commissaire : Marie-Laure Bernadac).

Photo A.G., 10 septembre 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Bataille et Leiris, donc, ou Leiris et Bataille, aucun des deux ne prenant l’ascendant sur l’autre, deux amis qui se sont fréquentés, aimés, affrontés, quittés, retrouvés, qui se sont dédiés leurs livres : L’érotisme de Bataille, en 1957, dédié à Leiris ; L’Âge d’homme de Leiris, dédié à Bataille, qui sont tous deux passés par l’expérience de la psychanalyste avec la même personne, l’étrange Adrien Borel, dont Mathilde Girard nous parlera samedi. Deux amis qui ont participé à l’aventure du Collège de sociologie, qui ont aimé la même femme, Colette Peignot, dite Laure, qui partagea la vie de Bataille jusqu’à la mort, et que Leiris dans le quatrième tome de La Règle du jeu, intitulé Frêle bruit, a qualifiée de « sainte de l’abîme ». Deux amis, l’un, Bataille, extravagant et pauvre, illuminé, écrivant dans la véhémence d’une dépense de pensée illimitée ; l’autre, Leiris, riche bourgeois timide aux ongles rongés jusqu’au sang, qui écrivait très méthodiquement sous forme de fiches scrupuleuses. Deux écrivains ouverts follement à l’art, amis tous les deux de Picasso, de Masson, de Giacometti (Marie-Laure Bernadac et Stéphane Massonet nous en parleront). Deux écrivains qui, littérairement, ne se sont pliés à aucun genre, et dont j’ai envie de dire qu’ils ont aimé tous les genres au point de d’en effacer les frontières. Romans, récits, journaux intimes, carnets, poèmes, bien sûr, mais aussi essais, études, traités, notes, méditations. L’un et l’autre n’ont cessé d’être tendus, à travers une solitude fiévreuse, tumultueuse, tourmentée, à travers aussi collectivement des revues dont nous allons parler cet après-midi avec Georges Sebbag, avec John Jefferson Selve, avec Mathieu Larnaudie, vers des territoires qu’il est rare que les écrivains fréquentent aussi explicitement, aussi passionnément : l’anthropologie, l’ethnographie, l’histoire, et toutes les formes du savoir auxquels ils mettent le feu chacun à leur manière, Bataille en contestant la philosophie à travers sa Somme athéologique, c’est-à-dire L’Expérience intérieure, Le Coupable et Sur Nietzsche, et en récusant l’économie à travers La notion de dépense, La Part maudite et La limite de l’utile, Leiris en s’approchant au plus près de « la corne de taureau », comme il le dit, c’est-à-dire de la mise en jeu de soi, du jeu le plus dangereux, d’une approche tauromachique du langage, en assistant à des sacrifices, à Gondar, en Éthiopie, durant la célèbre Mission Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933 ou chez le Hougan Jo Pierre-Gilles, à Port-au-Prince, à Haïti, en 1948.

Bataille et Leiris, donc, parce que leur langage nous soulève, leurs livres nous saisissent et parce qu’ils vont directement au cœur de l’expérience la plus intense de vivre, de désirer, de penser. Je crois que la littérature, qu’elle s’écrive sous forme de romans, de récits, de journaux, d’essais, de poèmes, de traités d’économie paradoxaux, d’études sur des rites ou de volumes d’histoires de l’art, qu’elle traverse les abîmes du Marquis de Sade ou la grotte de Lascaux, la peinture de Francis Bacon ou les masques des Dogons, nous ouvre à ce qu’il y a de plus incandescent, de plus coupant, de plus vertigineux, parfois même de plus inacceptable dans l’existence — ou alors elle n’est rien. Quand on lit Le Bleu du ciel de Bataille ou Miroir de la tauromachie de Leiris, on est retourné immédiatement par une vitesse fiévreuse, une disposition à l’irrégularité, une ouverture tranchante à ce qui mène à la fois à l’extase et à l’angoisse. Bref, une expérience de sensations et d’analyses simultanées qui vous conduisent à ce que Proust appelle la « vraie vie ». Vous vous souvenez, à la fin du Temps retrouvé, Proust a cette formule : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. »

Il ajoute : « cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. »

Nous tous, donc, liés par le désir et la liberté qui ne cesse de vibrer à l’intérieur de la littérature. Bataille, Leiris, Proust donc, Hughes Bachelot et Pierre Michon, que je remercie de m’avoir invité, et toutes celles et ceux qui vont participer à ces journées. Nous tous, vous et moi. Je ne vais pas citer ici maintenant toutes celles et ceux que j’ai invités et que vous allez entendre au long de ces journées. Je rêve depuis longtemps de les entendre dialoguer, ce sont mes amis, et c’est si bon de pouvoir réunir ses amis et d’accomplir ce rêve d’une communauté d’amis qui parlent de littérature. Vous vous rendez compte : avoir la chance d’entendre s’exprimer à propos de Bataille et Leiris, eh bien si je dis leurs noms à tous, Lydie Salvayre, Tiphaine Samoyault, Patrick Boucheron, Pierre Michon, Mathias Enard, Alice Diop, Muriel Pic, Mathilde Girard, Maylis de Kerangal, Marie-Laure Bernadac, Francis Marmande, Monica Marczuk, Bertrand Hirsch, Arno Bertina, Bertrand Schefer, Yann Potin, Jean-Pierre Salgas, Stéphane Habib, Anne-Lise Broyer, Georges Sebbag, Thierry Clermont, Mathieu Larnaudie, John Jefferson Selve, Stéphane Massonet, Francesca Isidori, Elodie Karaki, François Mathouret, Gregory Mouloudji, Irène Morgadhino, Jean-Marie Chevrier, Thierry Bourguignon, Pascal Josse et puis Biche, une vache qui aura beaucoup à nous dire, et même Antoine Gallimard.J’ai une passion pour les écrivains, j’aime les écrivains. Qu’ils soient morts ou en vie, ils sont vivants — ils sont les plus vivants. La littérature est à mes yeux ce qu’il y a de plus beau. Les écrivains sont des êtres mortels mais aussi, à leur manière sacrilège, des dieux et des déesses qui jouent : ils sont visibles et invisibles ; ils s’ébattent, joyeux, désespérés, amoureux, hilares, studieux, dans la région du profond silence, dans le tumulte passionnel, dans le secret sexuel et poétique des phrases.

J’aime la manière dont Georges Bataille parle des amants, j’aime qu’il dise que « le monde des amants n’est pas moins vrai que celui de la politique, il absorbe même la totalité de l’existence, ce que la politique ne peut pas faire. »

Je crois plus au monde des amants qu’au monde de la politique. Je crois même qu’il y a une politique des amants, et que cela s’appelle la littérature. La littérature est ce lieu où la nudité, la solitude et l’amour méditent ensemble, et conspirent en faveur d’un temps partageable, celui des phrases qui lorsqu’on les lit, changent tout.J’ai récemment écrit un roman, Le Trésorier-payeur, qui est entièrement lié à Georges Bataille, j’ai imaginé un Bataille banquier — banquier disons anarchiste. J’ai fait mine de lui emprunter la notion de dépense pour examiner ses effets sur notre époque de capitalisme planétaire, mais en réalité j’ai surtout désiré ouvrir un territoire enflammé pour l’amour fou.

Vers la fin du livre, j’ai imaginé une femme qui sur la tombe de son amant s’avance lors des funérailles vers le cercueil posé sur des tréteaux à côté du trou, déplie une feuille de papier, la page déchirée d’un livre, et la lit avec lenteur. Cette page, c’est moi qui l’ai déchirée dans les Oeuvres complètes de Georges Bataille, elle vient d’un article qui s’appelle L’amour d’un être mortel.

Mais je l’ai réécrite, je l’ai arrangée, j’ai changé les phrases, quelques détails, je ne sais plus, je crois que j’ai ajouté les « nuées d’étoiles et l’ivresse du ciel ». En tous les cas je voudrais vous le lire, que ce soit de Bataille exactement ou de ce Bataille personnage du Trésorier-payeur, à la fin on ne sait plus, ce qui compte, c’est ce qui arrive aujourd’hui entre nous tous, entre vous et moi :« C’est seulement dans l’amour qui les embrase qu’un homme ou une femme sont aussitôt, silencieusement, rendus à l’univers. C’est seulement dans l’amour qui les embrase qu’un homme ou une femme sont aussitôt, silencieusement, rendus à l’univers. L’être aimé ne propose à l’amant de l’ouvrir à la totalité de ce qui est qu’en s’ouvrant lui-même à son amour, une ouverture illimitée n’est donnée que dans cette fusion, où l’objet et le sujet, l’être aimé et l’amant, cessent d’être dans le monde isolément — cessent d’être séparés l’un de l’autre et du monde, et sont deux souffles dans un seul vent. Aucune communauté ne peut comprendre cet élan, véritablement fou, qui entre en jeu dans la préférence pour un être. Si nous nous consumons de langueur, si nous nous ruinons, ou si, parfois, nous nous donnons la mort, c’est qu’un tel sentiment de préférence nous a mis dans l’attente de la prodigieuse dissolution et de l’éclatement qu’est l’étreinte accordée. Et si tout porte dans la fièvre à anticiper sur l’étreinte en un mouvement de passion qui nous épuise, celle-ci, à l’image des nuées d’étoiles qui tourbillonnent dans l’ivresse du ciel, nous accorde enfin à l’immensité contenue dans l’amour d’un être mortel. »

Il y a quelque chose d’illuminé, de volcanique, de terrible et d’astral dans les phrases de Bataille et de Leiris. Je voudrais vous donner à entendre leur matière vivante. Je vais vous lire un certain nombre de phrases de ces deux écrivains, c’est trop beau, et après tout on est là pour ça, non ?

J’aime par exemple que Bataille écrive ceci :« L’extase cérébrale éprouvée par un homme embrassant une femme a pour objet la fraîcheur de la nudité ; dans l’espace vide, dans la profondeur ouverte de l’univers, l’étrangeté de ma méditation atteint de même un objet qui me délivre. »

Pas mal, non ? Le baiser comme équivalence fraîche de la méditation, c’est quand même très fort. Et très juste, non ?

Une autre phrase, de Bataille :« Le monde n’est habitable qu’à la condition que rien n’en soit respecté. »

Celle-ci, je vous la répète :

« Le monde n’est habitable qu’à la condition que rien n’en soit respecté. »

On arrive à l’essentiel, à la question que je veux vous poser, et qui, je crois, nous rassemble ici à Chaminadour : est-ce que la littérature est libre ? Est-ce qu’elle peut aller où elle veut ? Est-ce que nous pouvons tout dire, est-ce souhaitable ? Puis-je rire, aimer, divaguer, ne rien respecter, comme dit Bataille ? La littérature doit-elle se limiter ou a-t-elle le droit d’aller trop loin ?

Quand on lit Bataille et Leiris, la débauche, le sexe, l’aveu poussé à l’extrême, le questionnement sur la mort et le cadavre deviennent des évidences. Mais ces évidences sont refoulées par la société qui ne cesse de les empêcher, de les condamner. J’ai été frappé, durant cette rentrée littéraire, par le fait que la plupart des romans, presque tous finalement, sont écrits sans scènes érotiques. Regardez, feuilletez, vous verrez, à part quelques petites nuances de rose ou de bleu, ou quelques mots crus, il n’y a rien, presque personne ne se risque plus à écrire des scènes sexuelles de peur de s’exposer non à la censure (car la société ne censure plus) mais peut-être à une forme de gêne, à une réprobation intériorisée, aux opinions subjectives ou collectives éventuellement offensables. Cette possibilité qu’on vous fait sentir à tout moment que vous pourriez offenser quelqu’un, c’est sans doute ce qui pousse les écrivains aujourd’hui à renoncer au sexe dans l’écriture.

Quant à moi, eh bien, je n’ai pas envie de renoncer, je me sens bien, je me sens libre, j’ai envie d’aimer et, à presque cinquante-cinq ans, de partager cet amour de vivre. Vous verrez ce soir, vous entendrez plutôt Grégory Mouloudji vous lire des extraits du Trésorier-payeur. Je dirais que c’est assez torride, je le dis avec tranquillité puisque c’est moi qui l’ai écrit. Et j’ajoute qu’une littérature qui ne s’ouvrirait plus à ce vertige qu’il y a dans les étreintes, une littérature qui ne s’exposerait plus à détailler crûment, amoureusement, les gestes de l’amour, une littérature qui renoncerait à chercher précisément ce qui dans cette expérience intérieure, dans cette expérience profane et sacrée, est plus que la vie, et en même temps la vie même, eh bien ce ne serait peut-être pas tout à fait de la littérature.

Car la lubricité, l’obsession sexuelle qui animent Leiris et Bataille, et qui animent mes phrases (pas spécialement moi, mais mes phrases) relève à la fin d’une forme d’innocence. J’insiste sur ce point. Il existe une forme d’érotisme qui n’a rien à voir avec les rapports de force et de domination. J’ai horreur de la violence, de la malfaisance sexuelle. Il existe au contraire une innocence amoureuse, une innocence sexuelle, une innocence du rire. Dans Le Bleu du ciel, voici ce qu’écrit Bataille :« J’avais ri de la même façon quand j’étais petit et que j’étais certain qu’un jour, moi, parce qu’une insolence heureuse me portait, je devrais tout renverser, de toute nécessité tout renverser. »

« Insolence heureuse », « tout renverser ». Ça me plaît bien.

Écoutez ça encore, de Bataille, dans Le Coupable, à mes yeux son plus beau livre, commencé pendant la guerre, en 1939, et poursuivi sous forme de notes déchirantes, exaltées, mystiques, écrites dans une solitude effarante au milieu de l’effondrement général, sur un grabat dans la boue des villages près de Fontainebleau, puis sous les bombes :« Il faudrait ne jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent d’éblouissant quand ils rient : leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d’éclat qu’ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. »

Et puis, pour le plaisir, pour élargir encore la résonance, ces phrases de la préface de ce petit livre de vingt pages, Madame Edwarda, signé Pierre Angélique, pseudonyme de Bataille, que j’ai bien dû lire vingt fois. S’il y en a parmi vous qui n’ont pas encore lu Madame Edwarda, vous avez compris que c’est le moment : ce soir, dans votre chambre, lorsque vous ouvrirez ce minuscule livre où une femme de la nuit est peut-être Dieu ou le savoir absolu, ou juste cette femme absolument, qui fait l’expérience d’un savoir déchiré par les étoiles, et qui s’évanouit dans la nuit des hommes, vous penserez, je l’espère, au sourire avec lequel je vous l’ai conseillé. Croyez-moi, c’est un sourire lui-même illuminé par cette lecture que je crois infinie. Vous entrerez, pour quelques minutes, dans l’inconcevable, car toutes les phrases de ce livre, dont certaines mêmes ne se finissent pas, vous jettent un sort. Comme dit Bataille dans cette préface :

« Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu’est la limite. Marquez le jour où vous lisez d’un caillou de flamme, vous qui avez pâli sur les textes des philosophes ! Comment peut s’exprimer celui qui les fait taire, sinon d’une manière qui ne leur est pas concevable ? »

Manet, Olympia, 1863.

Musée d’Orsay. Photo A.G., 14-09-19. ZOOM : cliquer sur l’image.

Leiris maintenant. C’est dans Le Ruban au cou d’Olympia, mon livre préféré de lui, publié en 1981, alors que Leiris a 80 ans, livre entièrement dédié au désir, à ce qui en lui ne cesse de vous accorder à l’inquiétude, mais aussi aux détails, aux couleurs, à cet éclair féminin qui n’aura cessé d’illuminer un homme aux prises avec ses gouffres.

Au cœur de ce livre, lancinant et cru, il y a l’Olympia de Manet. Mon ami Bertrand Schefer vous en parlera samedi. Mais je voudrais vous lire une petite page, pour vous donner à entendre le grain sensuel des mots de Leiris :« Qu’Édouard Manet y ait songé ou non, son Olympia est agencée de manière telle que plusieurs tiges du somptueux bouquet de l’amour charnel se trouvent rassemblés dans la pièce exiguë qui constitue le décor :

la cible du désir (Olympia que font plus nue son ruban et autres menues accessoires) ;

l’appel à des ardeurs étrangères au monde journalier (la camériste à chaude couleur de peau et vêture d’un autre climat) ;

l’obscurité d’un mystère qui se laisse toucher mais que nulle caresse ne réduira (le chat noir). »Vous entendez le désir qui frémit à travers le rythme des phrases, leurs coupures de halètement, et ces mots humides : « l’appel à des ardeurs étrangères ». Vous entendez aussi la différence avec Bataille, quelque chose chez Leiris de plus corseté, de presque guindé, de scrupuleux, de moins direct, et pourtant d’érotique en diable.

Je voudrais encore citer Leiris, cette fois-ci c’est dans L’Afrique fantôme, c’est-à-dire le journal qu’il a tenu durant la Mission ethnographique Dakar-Djibouti qui a eu lieu entre 1931 et 1933. Leiris a donc alors une toute petite trentaine d’années. Arno Bertina vous parlera de ce livre stupéfiant, et la cinéaste Alice Diop aussi vous dira, mieux que moi, les résonances actuelles d’un tel livre, mais je voudrais quand même vous faire entendre, au plus près des rites de possession auxquels Leiris a pris part à Gondar, en Ethiopie, la tonalité d’attirance et de terreur sacrée qui habitent son esprit. Il assiste à une transe liée à un sacrifice de mouton, au sang qui éclabousse l’esprit, et lorsque la jeune femme éthiopienne Emawayish, qui trouble et obsède Leiris durant les trois mois de son séjour à Gondar, enroule l’intestin du mouton autour de son front, comme dit-il, une « tiare de mercure » et, faisant trembler les assises du monde de la raison, qu’elle entre dans une transe où le réel et les divinités chantent avec les morts et la Création tout entière offerte en offrande à elle-même, un monde d’enchantement et de maléfice s’ouvre à Leiris. Et c’est vertigineux, une sorte d’aire sacrificielle s’établit dans son esprit, composé premièrement par le carnet d’Abba Jérôme, l’intermédiaire de Leiris auprès des possédés du zar, deuxièmement par le diaphragme du mouton, troisièmement par le genou nu d’Emawayish :« Ces trois points, écrit Leiris, formant un triangle dans ma tête, coupent l’univers au couteau comme pour m’en séparer et m’enfermer à jamais dans le cercle de mes propres enchantements. »

Leiris ne parle au fond que de ça : être un initié. Prendre part à une cérémonie qui vous introduit dans l’envers des choses. C’est quand même beaucoup de cela qu’il va être question durant ces journées : la littérature n’est-elle pas une forme d’initiation ? Mais initiation à quoi ? Je crois qu’on ne cesse de s’initier à soi-même et aux autres, à sa propre vie, à ce qui la dépasse — et le moyen de cette initiation, c’est le langage poétique, c’est la littérature. Avec Leiris et Bataille, on navigue entre profane et sacré à chaque phrase, et l’érotisme est le pont qui fait basculer d’un versant à l’autre. Ce que j’aime chez ces deux écrivains, c’est qu’ils se dédient à leurs expériences, et que celles-ci ont toujours à voir avec le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie.

VIE-MORT-VIE, c’est la formule de toute initiation.

Voilà, la littérature est toujours, secrètement ou explicitement, initiatique.

Alors je ne sais plus qui a écrit cette phrase, est-ce Leiris ou Bataille, je l’ai recopiée dans un de mes carnets sans préciser l’auteur, mais voilà :« Le sens de l’érotisme échappe à quiconque n’en voit pas le sens religieux. Réciproquement, le sens des religions échappe à quiconque néglige le lien qu’il présente avec l’érotisme. »

Érotisme, sacré, initiation, vous voyez qu’on avance vers les plus grands secrets.

Juste encore une phrase de Leiris, il ajoute, à propos d’Emawayish :« Jamais je ne fis l’amour avec elle, mais lorsqu’eut lieu ce sacrifice, il me semble qu’un rapport plus intime que tout espèce de lien charnel s’établissait entre elle et moi. »

J’ai mille choses à vous dire : Bataille, Leiris, ça me rend intarissable. La littérature elle-même est intarissable, je veux dire qu’elle est du côté de l’abondance, et de la pensée continuelle, elle est du côté de ce qui nous enrichit. « Je suis mille fois le plus riche » disait Rimbaud. Et vous imaginez bien qu’il ne parlait pas d’argent. La richesse est dans l’opulence des sensations, dans la multiplicité miroitante des phrases, dans la dépense effervescente des pensées.

En vous présentant Bataille et Leiris, et en me présentant à vous à travers eux, je voudrais tout vous dire. Il y a quelque chose dans la littérature qui a à voir avec l’univers entier, avec le dévoilement les étoiles, avec le désir infini.

En 1970, c’est-à-dire il y plus de cinquante ans, Michel Foucault, qui préfaça les Oeuvres complètes de Bataille, écrivit à son propos ceci : « Nous devons à Bataille une grande part du moment où nous sommes ; mais ce qui reste à faire, à penser et à dire, cela sans doute lui est dû encore, et le sera longtemps. »

Eh bien, à Chaminadour, nous allons continuer ce travail — travail qui est avant tout une fête : ce qui, comme dit Foucault, « reste à faire, à penser et à dire », nous allons nous y consacrer comme une chose qui se destine à continuer Bataille. Ce que je propose aujourd’hui, c’est de nous rendre disponible à un usage politique, poétique, érotique de Bataille et de Leiris. Quel usage pouvons-nous faire de ces deux noms un peu intimidants pour vivre, penser, aimer ?

Michel Foucault, encore lui, disait que « Histoire de l’oeil et Madame Edwarda ont rompu le fil des récits pour raconter ce qui ne l’avait jamais été ».

Eh bien, raconter ce qui ne l’a jamais été, raconter l’irracontable ou plus simplement l’inconnu, c’est à cela que la littérature peut continuer à se vouer.

Il paraît que la liberté pourrait être choquante. Eh bien, moi, ce que je trouve plus choquant, ce n’est pas la liberté, mais l’absence de liberté. Et partout où la liberté diminue, le langage se simplifie, et la littérature devient plate. Parfois la platitude ressemble à un crime.

On ne parle plus tellement non plus de transgression. Je comprends qu’on en ait peur. Mais la transgression n’est pas un mal : au contraire, elle est ce qui éclaire et révèle. Je ne crois pas tellement à une littérature qui ne serait pas, d’une manière ou d’une autre, transgressive.

Georges Bataille n’a cessé de le dire : « Le sens de toute activité se situe par-delà sa valeur utile ». Seul ce qui se soustraie à l’utilité échappe du même coup à la servilité. C’est pourquoi la littérature est du côté de l’excès, elle n’est pas récupérable, elle est même inqualifiable, au sens où on le dit des conduites les plus désordonnées. Mais concernant la littérature, il n’est nullement question d’ordre ou de désordre, seulement de feu. J’aime bien le mort ardeur. Un grand écrivain italien, Roberto Calasso, je suis très heureux de prononcer son nom, a écrit un très grand livre qui s’appelle L’ardore, (L’ardeur). Penser, c’est être ardent.

Je voudrais vous dire à quel point Bataille et Leiris comptent dans ma vie. Leur nom m’ont été légué par Louis-René des Forêts, l’auteur du Bavard, d’Ostinato et de La Chambre des enfants, qui a veillé sur mes premières tentatives littéraires, et qui me parlait d’eux, dans les années 90, le lundi après-midi, quand j’allais le voir chez lui, rue des Quatre-Vents, à Paris, dans le quartier d’Odéon. Je me souviens qu’il m’avait offert un exemplaire de À cor et à cri de Leiris.Je voudrais dire aussi ma dette à Philippe Sollers. En un sens, ces journées sont à mes yeux un hommage au colloque de Cerisy de 1972 consacré à Artaud et à Bataille. L’équivalence passionnée de la littérature et de la pensée, c’est la revue Tel Quel qui me l’a transmise. C’est Sollers, c’est Julia Kristeva, c’est Roland Barthes. Il y a trois ans, une fin d’après-midi de septembre, j’ai rendez-vous avec Philippe Sollers à côté de chez Gallimard, il est mon éditeur, je viens lui parler de ce roman que j’écris à l’époque sur l’économie et la dépense. On va dans un café qui s’appelle L’Espérance. Ce jour-là je suis malade, j’ai la fièvre, je tremble un peu. Je veux prendre l’air, on sort du café, je lui dis qu’il faut que je m’assieds. On est dans la rue, la rue Gaston Gallimard, il me prend le bras, et on s’assied tous les deux par terre, sur le trottoir, carrément. Les voitures passent devant nous au ralenti. Lui avec son fume-cigarette et moi reprenant vie, respirant profondément, nous regardons les pneus des voitures. Et voici qu’il me parle de Bataille, il me dit qu’il n’a jamais entendu quelqu’un se taire comme Bataille. Il me dit : à Tel Quel, Georges Bataille venait, il s’asseyait comme ça, comme nous, et se taisait.

Je voudrais vous dire mille choses, ça viendra comme ça, parfois même dans le désordre. Vous me pardonnerez j’espère, c’est la soif qui parle. J’ai toujours soif.

Voilà, je crois que la littérature va plus loin que la philosophie ; je crois même que la philosophie ne peut pas accéder à certaines régions de l’être qui ne se découvrent qu’à la condition qu’on abandonne les critères de la raison, qu’on lâche les brides et qu’on entre, pour parler comme Bataille, dans le cortège de Dionysos, celui où nous dansons, à la fois ivres et voyants. L’éclair auquel on accède à travers l’ivresse ou l’extase est une manière de rencontrer enfin le réel.

La pensée nous entraîne dans des régions contradictoires car la contradiction est le feu de la pensée, et cela, seule la littérature peut le faire entendre. Il n’y a pas d’issue à ce monde révoltant. L’issue est solitaire, ou dans l’amour. Les amants sont politiques, comme la solitude. Certains jours, je voudrais sauver la Terre ; et d’autres jours la voir brûler. Certains jours, les idées me dégoûtent : elles ne sont pas assez troublées. La plupart du temps, elles ne défendent que des intérêts, jamais la solitude.

Je crois qu’à un moment de leur vie, les écrivains ont à voir, d’une manière ou d’une autre, avec le sublime : ils doivent faire quelque chose de cette voix excessive qui les traverse, qui est plus grande que leur vie, plus intense que leurs désirs ; et s’ils choisissent de s’en écarter, leur écriture, inévitablement, se met à stagner. Si au contraire ils endurent le face-à-face, ils peuvent tout perdre en versant dans une outrance aveugle, ou entrer enfin dans le bois sacré, dans la forêt de l’existence.

Il est évident que Bataille et Leiris ne se sont pas détournés ; et si la confrontation avec le sublime vous projette vers des directions incontrôlables, l’écriture bénéficie pourtant de ce risque : elle a vu ce que personne n’a vu.

Derrière la porte, il y a les morts ; et tous les écrivains le savent : faire parler les morts, ça s’appelle la littérature.

Quand on écrit, on ne rencontre pas les morts à chaque livre, mais il arrive qu’en un éclair on se retrouve avec eux. Alors, c’est une événement bouleversant : le livre a toujours l’air d’être un livre, et pourtant il est autre chose. « Les mots, écrit Kafka, sont dans la main des esprits. »

Chez Bataille, ça se passe dans la nuit d’un bouge, avec une femme qui pourrait bien être le savoir absolu à elle seule, ou Dieu, ou incarner comme dans un tableau de Bacon la dernière des solitudes. Chez Leiris, c’est dans une forêt nervalienne où d’un coup le merveilleux se donne, ou bien c’est dans l’espace de la corrida, celui où l’on est à la merci de la corne du taureau, celui où à chaque instant la mort est à deux doigts de vous vaincre.

Il existe un entretien très fou, assez peu cité, entre Marguerite Duras et Georges Bataille pour France-Observateur, en 1957, — on peut le lire dans Outside, sous le titre : « Bataille, Feydeau et Dieu » — où Bataille explique son concept de souveraineté par l’image d’une vache dans un pré ; où, comparant le monde de Dieu à celui de Feydeau, il dit soudain : « Être Dieu, c’est avoir voulu le pire ». Je pense soudain à Lautréamont, aux Chants de Maldoror, c’est mon ami Francis Marmande, qui est ici et parlera demain de politique, qui a fait remarquer, et à ma connaissance c’est le seul, qu’il y a du Lautréamont chez Bataille. Vous vous souvenez, dans Maldoror, de cette scène, où Dieu complètement ivre et malfaisant oublie l’un de ses cheveux en sortant du lupanar. « Être Dieu, c’est avoir voulu le pire. » (En vous redisant cette phrase, je pense aussi à celle de Duras dans Le Camion : « Que le monde aille à sa perte, c’est la seule politique. »

Dans cet entretien, face à Duras qui insiste sur la question communiste, Bataille lui oppose son anarchisme dégagé ; alors que dans les années trente, notamment avec le groupe Contre-Attaque, il a vécu une phase de militantisme radical, voici qu’avec une humilité ironique, il rejette la politique :« Un très court moment, j’ai éprouvé un bouillonnement politique. Mais très vite j’ai recommencé à être dépassé par ces questions. Pour être communiste, il faudrait que je place un espoir dans ce monde. Entendons-nous : il me manque la vocation de ceux qui se sentent responsables du monde. Jusqu’à un certain point, sur le plan politique, je réclame l’irresponsabilité des fous… Je ne suis pas tellement fou, mais je ne prends pas la responsabilité du monde, dans quelque sens que ce soit. »

Duras lui demande alors :

« Est-ce que je peux écrire néanmoins que le communisme répond pour vous à l’exigence commune ? »

Réponse de Bataille :

« Oui, vous le pouvez. Je considère que les revendications ouvrières, à la base, sont telles que les bourgeois n’ont rien à leur proposer. Mais encore une fois, je ne suis même pas communiste. »

Il m’arrive de penser que la question politique, appartient essentiellement à la solitude, à ce monde de l’écriture où l’oeil du hibou voit passer les corps dans la nuit, voit revenir les morts, et donne la parole, inlassablement, à l’impossible. L’expérience de l’Histoire demeure insignifiante si elle n’est pas accompagnée par celle de la forêt des morts. C’est dans la forêt des morts qu’on rencontre ceux et celles qu’on aime. On n’a rien à dire à ceux qui ne traversent pas la forêt des morts. Il n’y a pas d’écriture sans traversée de la forêt des morts.

Chez Bataille et Leiris, c’est très visible : les livres sont écrits depuis l’intérieur de cette forêt. Parfois même elle assombrit tout le récit. Les grands écrivains sont ceux qui n’ont pas peur de divaguer. Tout commence par la divagation. La divagation est le fond même du poétique. Et Bataille et Leiris ont énormément divagué : l’immensité de leur divagation est devenue oeuvre.Nous allons parler de politique, nous allons parler du sacré, de l’art et de l’érotisme, car Bataille et Leiris ouvrent sur toutes ces dimensions. Nous allons jouer avec tout cela, car il ne s’agit pas ici d’un colloque, ou alors si au sens de la liberté des paroles qui tournoient. Chaminadour est une expérience que nous allons vivre ensemble. Une forme de vie comme dirait Agamben. Une petite communauté qui va se faire et se défaire et se refaire, à chaque instant de la journée et du soir, et de la nuit peut-être.

Je voudrais vous parler d’extase. Il y a une scène en particulier dans Bataille qui est importante dans ma vie. Elle revient souvent.

Elle a à voir avec l’irracontable, avec le non-savoir, avec le loup, avec ce qui arrive quand on ne sait plus ce qui nous arrive. Dans ces cas-là, j’aime bien me dire que c’est un loup en moi, une louve aussi, les deux, ni masculin ni féminin, les deux vraiment, qui parle.

Voici cette scène. On est à Paris, rue de Rennes, et rue du Four. Georges Bataille raconte cette scène dans L’Expérience intérieure, livre publié en 1943, mais il précise qu’elle a eu lieu il y a « quinze ans de cela (peut-être un peu plus) ». On est donc au début des années trente, ou à la fin des années vingt : « J’étais fort jeune alors, chaotique et plein d’ivresses vides », note Bataille.

C’est la nuit, la rue de Rennes est déserte. Venant de Saint-Germain, Bataille traverse la rue du Four ; il ne pleut pas, et pourtant il tient un parapluie ouvert. Quelque chose éclate dans sa tête ; un « espace constellé de rires » s’ouvre sous ses pas : un « abîme », écrit-il.

Dans son ravissement, Bataille « glisse, écrit-il, au fond illuminé du rire ». Son parapluie le couvre d’un « suaire noir » ; il déambule ainsi comme le roi d’un univers impossible : celui, titubant, fracassé, où la raison ne suffit plus à la clarté qui la suscite.

Vous voyez, cette scène, c’est presque rien : un type qui déambule la nuit, ivre, et qui glisse dans le rire. Vous me direz que franchement c’est un peu court. Mais non. Il faut savoir reconnaître, dans le parapluie de Bataille, un sceptre zen : celui qui défait la logique, et ouvre au monde du « non-savoir ». Un homme qui s’abrite de l’absence de pluie évolue dans les coordonnées d’un ravissement qui invalident l’idée même de raison.

Je crois que cet instant de la rue du Four met en jeu le contraire d’une ignorance (ou alors il s’agit d’une « docte ignorance », comme l’appellerait Nicolas de Cuse) : l’expérience récuse les limites qui prévalent à l’intérieur du savoir. Plus tard, Bataille écrira : « Jamais la connaissance n’est souveraine : elle devrait, pour être souveraine, avoir lieu dans l’instant. »

C’est précisément de souveraineté dont il s’agit ici : un instant soustrait aux lois communes de la logique, voué au rien. Dans La Souveraineté, peut-être le plus grand livre de Bataille, il méditera sur « l’instant miraculeux où l’attente se résout en RIEN » ; il précisera, comme s’il commentait encore cette scène de la rue du Four : « Je définis la souveraineté sans mélange : le règne miraculeux du non-savoir. »

Ce règne vient à travers l’extase, c’est-à-dire qu’il est sans pouvoir. J’aime quand il n’y a plus aucun pouvoir. C’est là que commence l’amour.

Pour Bataille, le monde n’est habitable qu’à la condition que rien n’en soit respecté ; ainsi, la pensée ne saurait se cantonner aux notions consciencieuses. Hegel, en un sens, l’affirmait avant lui : « À la manière dont un esprit se satisfait, on reconnaît l’étendue de sa perte ».

S’il a existé un esprit qui ne s’est pas reconnu dans la satisfaction, qui a maintenu en lui le déchirement inhérent à toute pensée, qui a préféré la béance qu’elle révèle plutôt que les positions confortables qui la trahissent ; si quelqu’un n’a rien respecté parce que rien de respectable ne lui paraissait suffire face à l’invivable, c’est bien Georges Bataille.

Dans L’Expérience intérieure, livre où il dialogue sans cesse avec Hegel et Nietzsche, il note : « Pour finir, Hegel arrive à la satisfaction, tourne le dos à l’extrême. La supplication est morte en lui. » Au contraire, rester troublé, c’est ne jamais se satisfaire. Je crois que le cœur de la pensée, et donc de la littérature, c’est le trouble, c’est cette insatisfaction qui nous préserve de vouloir dominer.

C’est ce que raconte la scène du parapluie : l’expérience du rire solitaire dans la nuit est la dimension extatique où la satisfaction est récusée, où l’insatisfaction devient politique, une politique intérieure, une politique de la solitude, une éthique.

Yannick Haenel au Centre Pompidou lors de l’exposition « Bacon en toutes lettres ».

Photo A.G., 7 novembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

À propos d’extase, je vais vous raconter pour finir une petite histoire — une histoire vécue.

On m’a invité il y a quelques années, à l’automne 2019, à passer la nuit seul à Beaubourg, dans l’exposition Francis Bacon. J’ai eu cette chance. C’était un rêve qui se réalisait : vous imaginez, être seul dans un musée toute une nuit. Rien que d’y penser, je souris de joie. Eh bien, je l’ai fait, un soir de septembre 2019, je suis entré à 22 heures, après la fermeture, dans les salles du Centre Pompidou où se tenait l’exposition « Bacon en toutes lettres ». On m’a accompagné jusqu’à la porte, et puis la porte s’est fermée derrière moi. J’étais dedans, seul. On m’avait installé un lit de camp, comme pour un bivouac, mais vous imaginez bien que je n’ai pas dormi. Il y avait les tableaux de Bacon, des merveilles de bleu, d’orange, de gris, des corps perchés, accroupis, allongés, des cubes, des trapèzes, des visages qui sont des planètes, enfin vous connaissez Bacon, et vous connaissez la puissance d’attraction et de répulsion que sa peinture suscite. À la fois, elle m’attire follement, et elle me fait peur, elle me terrorise. Vous savez aussi que Michel Leiris a beaucoup écrit sur Bacon, il a été l’un de ses initiateurs en France, il a été son grand ami. Il a fait découvrir Bacon à Georges Bataille, cela m’émeut d’y penser, et Bataille a mis dans Les Larmes d’Éros, son dernier livre, une reproduction d’un tableau de Bacon, je crois bien que c’était la première fois en France, en 1961. Et je crois aussi que Bataille n’a jamais vu de tableau de Bacon en vrai, il est mort le 9 juillet 1962, il y a exactement 60 ans.

Bref, j’étais là, dans la nuit, avec les Bacon, je regardais, j’ouvrais les yeux, il me semblait qu’il était possible de les ouvrir encore plus, je cherchais des yeux à l’intérieur de mes yeux, d’autres yeux, des yeux neufs, des yeux, je ne sais pas, des yeux futurs, des yeux d’avenir. J’étais complètement pris par cette peinture, j’allais de tableau en tableau, j’accélérais, je ralentissais. Parfois même je courais tout seul d’une salle à l’autre.

Il y avait des voix qui disaient des textes, des extraits d’oeuvres aimées par Bacon, et parmi ces voix j’ai reconnu celle de Mathieu Amalric, l’acteur, elle venait d’un petit haut-parleur situé dans une niche. Quand on s’approchait, on l’entendait dire un texte de Georges Bataille, oui, encore lui, toujours Bataille. C’était cet article extraordinaire, « Abattoir », qui vient de la revue Documents, que Bacon possédait dans sa bibliothèque.

« Abattoir », ce mot m’a fait un peu frémir. Je l’ai dit, la peinture de Bacon m’effraie, et je me suis souvenu qu’il y avait en particulier un tableau que je ne supportais pas où des figures monstrueuses se dressent, hurlantes, grises sur un fond orange, et parmi elles, celle que j’appelle le serpent.

Elles m’accompagnaient depuis l’adolescence, comme des figures fidèles de l’horreur. Mais ce soir-là je m’en foutais complètement, j’étais là, avec la peinture, c’était éblouissant, c’était un trésor de couleurs qui étincelaient. Tout dansait autour de moi, l’art, le sexe, la beauté, la mort, et je me laissais entrainer dans cette ronde de nuit.

J’avais demandé aux pompiers qui m’avaient accompagné jusqu’à la porte de couper l’électricité à deux heures du matin. Je n’aime pas ces néons qui écrasent la lumière. La plupart du temps, dans les musées, à cause de cet éclairage trop fort, on ne voit rien, ou disons qu’on voit mal. J’avais acheté une lampe torche chez Leroy Merlin. J’aime bien ces deux mots : Leroy Merlin. Je me disais justement : ça va être une nuit royale et magique. Bacon est un roi, Bacon est un magicien.

L’obscurité est donc arrivée à deux heures du matin. La nuit s’est donnée, tout entière enfin, et la peinture était là, sur les murs, seule, comme moi. C’était Lascaux, c’était la grotte. Je voyais des lueurs, j’avançais ma main, je suis resté longtemps dans le noir et je suis en train d’écrire un livre sur cette nuit pour dire ce que j’ai vu alors et qui continue à m’enchanter encore aujourd’hui.

Puis j’ai allumé la lampe torche et je l’ai braquée devant moi, le faisceau de lumière faisait un petit rond sur un tableau que je n’ai pas reconnu. C’était des formes qui semblaient naître, c’était la naissance même. Des bouts de couleurs, des doigts, des trous, des lignes. J’ai commencé à déplacer le faisceau et la lumière faisait surgir la peinture, elle me donnait à voir ce lointain d’où elle vient. Ça sortait du mur. En déplaçant la lampe, je peignais.

C’était du Bacon et ce n’était pas du Bacon, mais à un moment j’ai quand même reconnu la tête de Leiris. Bacon l’a peint deux fois. Ce crâne ovoïde qui semble se déboîter de la tête, c’est lui, Michel Leiris, plus encore lui-même que sur les photos, et peut-être même plus que dans la réalité. Je suis resté longtemps à détailler ce portrait, à préciser ses nuances, à entrer dans cette sorcellerie des pigments qui vous assaillent comme une vérité soudain incarnée.

Il était 3 heures du matin, et est-ce la fatigue, la joie folle, j’ai commencé à trembler. Le violet, le gris, le vert, le rose, j’ai senti la terreur m’envahir, ce n’était pas à cause de Leiris, pas même des bouts de Leiris, c’était autre chose, tout ce qui chez Bacon me terrorisait est revenu, c’était le serpent, c’était lui, cette saloperie de serpent qui me poursuit depuis des dizaines d’années, ce serpent qui crie dans la nuit, il fonçait sur moi, il était sorti de son foutu tableau et allait se jeter sur mes épaules, s’enrouler autour de mon cou, m’étouffer, je sentais déjà sa morsure, c’était insupportable, je m’étais fait avoir en acceptant cette invitation, c’était un piège, j’allais me faire avaler par mes propres cauchemars.

Je balayais l’espace autour de moi avec la lampe torche, et ça tournait, je n’avais aucun repère, je vacillais, j’avais la nausée. Et puis j’ai braqué la faisceau sur la tête de Leiris. Aide-moi. C’est drôle, j’ai pensé à Bataille. Je vous jure, Hughes Bachelot et Pierre Michon ne m’avaient pas encore appelé, ils ne m’avaient pas encore proposé de venir à Chaminadour sur les chemins de qui je voulais, je n’avais pas encore choisi Bataille et Leiris, mais cette nuit-là, comme souvent dans ma vie, j’ai fait appel à eux.

Leiris, Bataille. Leiris, Bataille, Bacon, la peinture, la littérature.

La scène du parapluie de Bataille m’est revenue, sans doute parce qu’il y a un tableau de Bacon où l’on voit un grand parapluie ouvert comme un exorcisme. Bref, l’extase de la rue de Rennes m’est revenue, et c’était moi, comme lorsque je reviens d’une fête, un peu ivre, ou très ivre, ou « surnaturellement sobre », comme dirait Rimbaud.

Et là, il s’est passé quelque chose de fou. Ça a commencé à parler en moi, à chanter. Je riais. C’était le texte, il s’écrivait dans ma tête, dans mes bras, dans mes jambes, c’était l’écriture, c’étaient les phrases. Je sentais le serpent qui s’approchait, mon ventre, ma gorge, tout se tordait, je tremblais, mais le chant montait grâce à Leiris, grâce à Bataille, grâce à Leroy Merlin, et en riant, je me suis retourné, et j’ai dit à voix haute, avec ma lampe torche brandie dans la nuit comme un sceptre : « Écoute la nuit, écoute la nuit qui vient des grottes », et j’ai anéanti le serpent.

La conférence inaugurale d’Haenel est à écouter ici (de 19’40 à 1h14’45).

Politique de Leiris et de Bataille, avec Yannick Haenel et Francis Marmande. Modération : Francesca Isidori.

Yannick Haenel et Francis Marmande.

Photo A.G., 16 septembre 2022, 9h30. ZOOM : cliquer sur l’image.

Vous pouvez retrouver les interventions filmées des uns et des autres sur la page facebook des Rencontres.

Sélection

À propos de La Part maudite. Sur l’économie, la dépense.

Les Rencontres de Chaminadour. 16 septembre 2022.

Débat avec Lydie Salvayre, Yannick Haenel, Élodie Karaki.

LIRE : Les Rencontres de Chaminadour

Le Trésorier-payeur

Stéphane Habib : Bataille : le fascisme comme structure

Une lecture de « La structure psychologique du fascisme » (1933)

Voici le texte de Bataille auquel se réfère Habib à la fin de son intervention.

Le racisme

Le mot race a nécessairement deux sens, l’un précis, dans la mesure où il se peut, répondant à l’exigence de la science ; et l’autre vague, quand pour distinguer deux races nous nous contentons de l’apparence. Dans le premier sens, nous dirons d’une peuplade, d’un individu, qu’ils sont de race négroïde ; mais dans le second, nous parlons des peuples de race noire. Pratiquement, l’idée savante de race ne joue pas sur le plan social (pratiquement, elle ne joue d’ailleurs jamais s’il s’agit d’hommes). Les questions raciales, dont l’importance politique a été si grande de nos jours, ne mettent jamais en jeu que des distinctions grossières. La science n’intervient dans ce domaine que pour affirmer l’inanité de ces distinctions populaires. Elle prive ainsi de valeur en particulier la distinction qui semble généralement la plus valable, à savoir la couleur de la peau. Le pigment dont cette couleur dépend n’a pas en effet de caractère fondamental : une peuplade noire changeant de climat pourrait à la longue perdre le pigment ; réciproquement le pigment peut avoir coloré des peuples qui ne sont pas de race négroïde. De toute façon, les Éthiopiens et les Polynésiens ne sont pas négroïdes ; certains voient même dans les Éthiopiens des hommes de race caucasoïde, et la race caucasoïde répond à la race blanche de nos pères, comme la négroïde à la race noire.

Lorsqu’il fut question de race juive, la distinction était plus indéfendable encore, puisque, pour juger de la race d’un homme, on dut officiellement recourir à la différence de religion.

A la base de l’attitude raciste, il y a donc une immense absurdité, et comme elle entraîne les plus inavouables cruautés, rien n’est plus naturel que de voir dans le racisme un fléau qu’il faut détruire. Il s’y ajoute que ce fléau semble récent et très évitable. L’Antiquité l’a ignoré, et le monde musulman est de nos jours indifférent aux questions de couleur. Et nous sommes tentés de l’envisager comme le médecin une maladie, qui, hier, n’était pas là, et que, par exemple, un antibiotique supprimera, ou comme le pompier l’incendie que l’eau éteindra. Le racisme a un fondement, ce fondement est mauvais, il n’a donc pas de raison d’être... Il faut lutter contre l’erreur, qui est à l’origine du racisme, l’erreur que les Anciens ne faisaient pas.

Il me semble que c’est là simplifier et que si l’on parle du mal raciste on n’a pas tout dit si l’on se place sur le plan de la distinction raciale exacte ou non. Bien entendu, l’antisémitisme raciste est une forme de haine plus pernicieuse que la haine des fidèles du judaïsme, mais ce n’est après tout que le vieil antisémitisme à la mesure de masses irréligieuses. Ne pourrions-nous voir enfin que le mot de racisme nous trompe ? Il est commode en ce que nous devrions le remplacer par une expression, phobie des autres, ou par un néologisme, hétérophobie, qui ne peuvent immédiatement rien signifier de concret, d’aisément saisissable. Mais il est clair que le racisme est un aspect particulier d’une hétérophobie profonde, inhérente à l’humanité, et dont les lois générales ne sauraient nous échapper.

Les haines de village à village, les combats de village à village n’ont guère de virulence aujourd’hui, mais nous savons quelle intensité ils avaient encore récemment. Ils étaient tels au milieu du x1xe siècle que les maçons limousins formaient à Paris des clans distincts par l’origine qui se battaient sur les chantiers. En principe, l’hétérophobie est externe, mais elle peut se maintenir à l’intérieur d’une communauté politique donnée (c’est le cas qui nous occupe), il y suffit d’un critérium assez durable, maintenant clairement la différence. Les clans des Limousins se maintenaient dans la mesure où les maçons émigrés gardaient un contact avec le village où ils revenaient de temps à autre, mais l’action syndicale les réduisit (elle substitua l’antagonisme de classe à celui de clan). L’antisémitisme est plus solide (et d’ailleurs le meilleur moyen de l’atténuer fut la guerre où les juifs et les non-juifs luttaient. côte à côte). Dans l’Antiquité, les populations soumises combattaient vite avec les vainqueurs les ennemis de ces derniers. Les différences sensibles d’une peuplade à l’autre étaient faibles et les juifs furent les seuls à ne pas subir l’assimilation, à s’isoler et maintenir ouvertement une différence avec les autres : leur participation aux luttes armées dans le monde moderne est récente. Le plus mauvais cas est celui des Noirs, dont la différence voyante est ineffaçable. On peut dire l’antagonisme inévitable, dans la mesure où une différence sensible a un caractère de stabilité : il est alors vain d’alléguer que la différence est mal fondée selon la science. Ce n’est pas de science qu’il s’agit : la théorie dans l’attitude raciste n’eut qu’une influence secondaire. Voir dans le racisme une idée néfaste est se détourner d’un problème dont les données ne se situent jamais dans la pensée : elle ne sont pas non plus dans la nature, elles sont contingentes, aléatoires, elles sont historiques, c’est-à-dire humaines.

Bien entendu, les différences en jeu ne sont jamais irréductibles. Elles sont et elles jouent, mais elles restent à la merci du mouvement. Les Brésiliens résolurent le problème sans avoir décidé de le résoudre : les circonstances firent que trop peu d’hommes purent se maintenir au Brésil à l’abri du mélange des « races ». Noirs d’origine africaine, Indiens et Blancs ont fusionné. Le préjugé de couleur n’y existe pas. La survivance de la pure race blanche n’y a pas plus de sens que l’existence d’une noblesse peu nombreuse maintenant sa distinction dans les alliances. Mais s’il arrive qu’un prolétariat blanc, se maintient à l’abri du mélange des couleurs, comme aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud, alors que les Noirs forment une masse opprimée, difficile à contenir, la crise atteint le degré aigu. L’hétérophobie est d’autant plus forte, que la masse blanche est faible numériquement par rapport à la masse colorée. La situation est alors irréductible.

L’aspect essentiel de ces antagonismes ressort le plus crû ment dans cette dernière situation. La différence dont il s’agit a toujours un sens : elle marque une infériorité politique . La même différence ne joue pas en tout lieu dans le même sens. Dans le monde musulman, la supériorité appartient d’emblée au musulman noir qui avait le pas sur le Blanc chrétien. En pays musulman, la couleur ne peut donc avoir le sens de l’infériorité, elle n’existait pas comme différence. Chaque fois qu’une différence détermine l’antagonisme, elle signifie aux yeux de celui qui la fait l’infériorité de l’autre. Elle a donc une portée immense dans la mesure où il est possible d’opprimer celui que frappe la différence. Partout l’oppression est possible, mais ne saurait prendre corps de la même façon si l’opprimé est en tout point le semblable de l’oppresseur. L’oppression de l’homme de couleur est donc une forme privilégiée d’oppression. C’est l’oppression commode d’une masse unanime exercée contre une masse différenciable sans erreur.

On peut dire de l’attitude de l’oppresseur qu’elle est moralement d’une extrême bassesse. Elle suppose la stupidité et la lâcheté d’un homme qui donne à quelque signe extérieur une valeur qui n’a d’autre sens que ses craintes, sa mauvaise conscience et le besoin de charger d’autres, dans la haine, d’un poids d’horreur inhérent à notre condition. Les hommes haïssent, autant qu’il semble, dans la mesure où ils sont eux mêmes haïssables. Il est certain, si nous envisageons un Blanc et un Noir que, selon l’expression de Michel Leiris, « de leurs physiques différents à leurs mentalités différentes il n’y a nul rapport démontrable de cause à effet ». Ce sont des cultures, des modes de civilisation différents qui fondèrent leur opposition.

Mais une réprobation morale n’est jamais que l’expression de l’impuissance. Cet antagonisme racial est la forme actuellement assumée en ces conditions-ci, en ces lieux-ci par des mouvements d’opposition qui parcourent de toute façon lei masses humaines, et dont malheureusement la réduction ne peut être opérée en montrant qu’ils ne sont pas donnés dans la nature. L’existence humaine n’est pas existence naturelle et ces phénomènes d’antagonismes arbitrairement motiv6• opposent précisément les conduites humaines, historiques aux conduites immuables de l’intérêt animal.MICHEL LEIRIS, La Question raciale devant la science moderne. Race et civilisation, Paris, Unesco, 1951. In-8°, 48 p.

L’Unesco a très heureusement confié à Michel Leiris, ethnographe attaché au Musée de l’Homme, par ,ailleurs écrivain connu en particulier par un livre remarquable, L’Age d’homme (voir Critique, n" 11, avril 1947, p. 291), la rédaction d’un petit ouvrage résumant les données les plus sérieuses concernant les problèmes posés par les antagonismes de race.

Michel Leiris résume ainsi la thèse qu’il fonde sur des examen précis : « Le préjugé racial n’a rien d’héréditaire non plus que de spontané ; il est un "préjugé", c’est-à-dire un jugement de valeur non fondé objectivement et d’origine culturelle : loin d’être donné dans les choses ou inhérent à la nature humaine, il fait partie de ces mythes qui procèdent d’une propagande intéressée beaucoup plus que d’une tradition séculaire. Puisqu’il est lié essentiellement à des antagonismes reposant sur la structure économique des sociétés modernes, c’est dans la mesure où les peuples transformeront cette structure qu’on le verra disparaître, comme d’autres préjugés qui ne sont pas des causes d’injustice sociale, mais plutôt des symptômes » (p. 46). Ceci se fonde sur une analyse des données objectives qui montre en effet que les différences raciales ne sont au fond que des différences de civilisation. C’est indéniable, et il est également indéniable que l’injustice sociale en même temps qu’elle résulte des mouvements d’opposition entre les hommes renouvelle incessamment les mouvements. Je crois toutefois nécessaire d’introduire une réserve concernant la réduction du « préjugé racial » à l’action de la propagande. Bien entendu, rien de naturel ne fonde ce préjugé. Mais il ressort de mouvements, plus vastes que ceux que l’action des propagandes canalise, qui traversent la structure sociale et interfèrent avec les mouvements économiques.

Georges Bataille, Critique n° 48, mai 1951, p. 460-463.

OC, t. XII, p. 95-99.

LIRE AUSSI : Dialogue avec Stephane Habib pdf

(2018)

(2018)

Rencontres // Stéphane Habib et Yannick Haenel (2021)

VOIR SUR PILEFACE

Le Trésorier-payeur, le nouveau roman de Yannick Haenel

Le Trésorier-payeur, le nouveau roman de Yannick Haenel

Les rencontres de Chaminadour N°17 (15 - 18 septembre 2022)

Les rencontres de Chaminadour N°17 (15 - 18 septembre 2022)

REVOIR LA TOTALITÉ DES RENCONTRES

GEORGES BATAILLE, notamment : Hommage à Georges Bataille et Il y a 50 ans le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille »

GEORGES BATAILLE, notamment : Hommage à Georges Bataille et Il y a 50 ans le colloque de Cerisy : « Artaud/Bataille »

MICHEL LEIRIS, notamment : Portraits de Michel Leiris et De Bataille l’impossible à l’impossible Documents

MICHEL LEIRIS, notamment : Portraits de Michel Leiris et De Bataille l’impossible à l’impossible Documents

YANNICK HAENEL, notamment : Le corps de Georges Bataille

YANNICK HAENEL, notamment : Le corps de Georges Bataille

Conférence inaugurale des Rencontres de Chaminadour, 15 septembre 2022

Conférence inaugurale des Rencontres de Chaminadour, 15 septembre 2022

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Compte tenu du contexte géopolitique, j’ai mis en ligne la vidéo de l’intervention de Stéphane Habib aux Rencontres de Chaminadour. C’est une lecture, difficile, du texte de Bataille « La structure psychologique du fascisme » (1933) qui m’a semblé d’une brûlante actualité. VOIR ICI.