Extrait

PHILIPPE FOREST - L’idée de ce numéro de la Nouvelle Revue Française pour lequel je vous ai adressé comme à tous les autres participants une sorte de questionnaire, consiste à approcher cette question du Je dans la littérature mais à le faire d’une manière, si possible, un peu différente dans la mesure où règne en France depuis une trentaine d’années ce concept un peu flou d’auto-fiction qui débouche essentiellement, je crois que vous serez d’accord avec moi, sur une sorte de néo-naturalisme de l’intime alors qu’en réalité il existe toute une autre généaogie qu’il importe de mettre au jour et qui nous permettrait de revisiter dans une autre perspective toute cette affaire. Et c’est pourquoi il me semblait essentiel d’avoir votre avis, portant sur des livres anciens comme Drame, Nombres, Paradis ou plus récents comme Les voyageurs du Temps, par exemple, et d’écouter ce que vous aviez à dire concernant cette écriture du Je et qui me paraît devoir être fort différent de ce que l’on entend le plus souvent à ce propos aujourd’hui.

![]() PHILIPPE SOLLERS - Devant votre questionnaire, ce qui m’est venu tout de suite, c’est le mot « corps » — selon ce que Barthes en dit par exemple à propos de Drame.

PHILIPPE SOLLERS - Devant votre questionnaire, ce qui m’est venu tout de suite, c’est le mot « corps » — selon ce que Barthes en dit par exemple à propos de Drame.

PH. F. - Alors, je lis ces lignes de Barthes tirées de « Sollers écrivain » et reprises en guise de prière d’insérer pour la réédition du roman dans la collection « L’imaginaire » : « Drame est la remontée vers un âge d’or, celui de la conscience, celui de la parole. Ce temps est celui du corps qui s’éveille, encore neuf, neutre, intouché par la remémorât ion, la signification. Ici apparaît le rêve adamique du corps total ; marqué à l’aube de notre modernité par le cri de Kierkegaard : mais donnez-moi un corps !... Le corps total est impersonnel ; l’identité est comme un oiseau de proie qui plane très haut au-dessus d’un sommeil où nous vaquons en paix à notre vraie vie, à notre histoire véritable ; quand nous nous éveillons, l’oiseau fond sur nous, et c’est en somme pendant sa descente, avant qu’il ne nous ait touchés, qu’il faut le prendre de vitesse et parler. L’éveil sollersien est un temps complexe, à la fois très long et très court : c’est un éveil naissant, un éveil dont la naissance dure. »

PH. S. - Dans pratiquement tous les romans que j’ai écrits, la question du « corps » se pose d’emblée, comme si le narrateur qui se trouve là était chaque fois jeté dans une situation où l’identité était mise en question. Prenez le début de Drame, c’est clair. Comment rejoindre le sujet qui pense et qui parle ? À plusieurs reprises, au cours de mes livres qui s’écrivaient, je mettais chaque fois en tête un titre qui devait être : Le Sujet. Chaque fois, j’abandonnais en trouvant qu’il y avait un autre titre qui prenait la place de celui-ci. Il n’empêche que tous ces romans devraient s’appeler : Le Sujet. Voilà. Oeuvres complètes : Le Sujet. Au double sens du mot : ce dont il est question et celui qui pose la question de savoir ce que c’est que de poser la question. Le sujet comme question. Ou, si vous préférez, comme titre général : La mutation du Sujet. Le corps du sujet mais avec ce qui arrive à ce corps et ce qu’on peut considérer, à partir de la fin du XXe siècle, comme une mutation.

Crédit : L’Infini 117

Et je dois là préciser que pour ce premier livre à peu près satisfaisant qui s’appelle Drame, ce que j’étais en train de faire au cours des années précédentes était de m’intéresser très précisément à Husserl. C’est-à-dire : prendre la voie de la phénoménologie, aller aux choses mêmes, et me demander tout simplement ce que pouvait être un ego transcendantal. Autrement dit : la réduction phénoménologique que vous voyez à l’oeuvre dès les premières pages suppose un désir d’interroger ce que pourrait être un ego transcendantal jeté corporellement dans telle ou telle situation. C’est pratiquement le sujet de tous mes romans. Vous prenez aussi le début d’Une vie divine où le sujet se trouve en proie à une négation extrêmement violente. Tous les débuts se ressemblent de ce point de vue.

PH. F. - Le coeur absolu aussi.

PH. S. - Absolument. Le je et le moi sont pris dans un questionnement qu’il faut appeler métaphysique. J’écris des romans métaphysiques. Qui, comme tels, sont déniés le plus souvent à cause précisément de l’embarras réaliste, naturaliste, dix-neuviémiste pour tout dire, qui continue comme si rien ne se passait dans cette mutation profonde du sujet. Ce qui me conduira, moi, à interroger de plus en plus quelque chose comme « l’historial » au sens de Heidegger. C’est-à-dire : comment trouver un espace libre pour le jeu du temps ?

PH. F. - Je me rappelle, et cela nous renvoie à de longues années dans le passé, que vous aviez attiré mon attention lorsque j’écrivais mon Histoire de Tel Quel sur la lecture des Méditations cartésiennes et sur le détachement par rapport à un moi psychologique de façon à faire advenir ce moi transcendantal dont dépendait pour vous ce qu’on appelait à l’époque « l’écriture textuelle ».

PH. S. - Il y a Husserl en préambule et la phénoménologie. Heidegger en a témoigné, et après il est allé plus loin. Il se passe là quelque chose d’essentiel en même temps que cela se passe dans la littérature.

PH. F. - Et cela amène à lire Drame et Nombres dans une perspective différente de celle selon laquelle ils ont été lus à l’époque. Car ce sur quoi l’accent était mis, c’était la dimension mallarméenne, « la disparition élocutoire du poète », alors que cette insistance sur le corps amène plutôt à penser cette expérience en termes de résurrection ou du moins de resurgissement du sujet plutôt que de disparition de celui-ci.

PH. S. - Evidemment, et je crois que c’est cela qui coince dans la réception de mes romans.

PH. F. - Seriez-vous d’accord pour dire, quand Barthes parle pour Drame d’« éveil », qu’il s’agit de l’éveil du sujet au sens de celui que donnent à voir les premières pages de À la recherche du temps perdu qui, précisément, mettent en scène un sujet, un Je qui se cherche ne sachant plus ni qui il est ni où il est, ni même « quand » il est ?

PH. S. - Il est tout à fait clair que l’expérience intérieure de Proust, en ce qui concerne le temps, est principale. Commençons par le commencement : l’expérience intérieure est désormais interdite. D’une façon drastique, totalitaire par la société en général et par le spectacle en particulier qui avale tout cela pour projeter sans arrêt le sujet dehors et le couper de sa vie intérieure. C’est un programme qui est en cours de façon tout à fait saisissante.

Vous prenez le début des Voyageurs du Temps. L’exergue vous prévient tout de suite. Dans les écrits gnostiques, c’est l’Évangile selon Philippe : « Bienheureux celui qui est avant d’avoir été. Car celui qui est a été et sera. » On peut y rester des heures. Que signifie être avant d’avoir été ? Et puis, le corps arrive tout de suite. Le sujet s’éprouve comme expérience physique avant de savoir qui il est. C’est en remontant vers cette expérience physique que quelque chose a lieu dans la narration : « Merci au corps d’être là, en tout cas, silencieux, à l’oeuvre. Il me dit que c’est lui, rien d’autre, qui a toujours pris les décisions, choisi les orientations, les situations. » Le sujet précède — puisqu’en un sens, il a toujours été là — ce qui se présente à lui comme situation. Son corps se manifeste comme doutant de l’identité de celui qui se trouve là et qui essaye de rejoindre ce « raté » de la vie biologique. Cette chute dans le temps, dans l’espace. Proust, c’est la fin admirable d’un dix-neuvième siècle qui ne demandait qu’à se synthétiser en lui, mais le temps, comme je le disais de façon désinvolte dès mon premier livre, est pour nous, bien entendu, retrouvé. Nous n’avons plus à chercher ce qui s’est perdu dans le temps des embarras divers des naissances, des romans familiaux, des embarras sexuels et autres. C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur le côté transcendantal. C’est tellement oublié que je crois que c’est nécessaire.

Je trouve déraisonnable le fait d’écrire sans avoir le violent sentiment d’écrire.

Amener la parole à la parole en tant que parole ou amener l’écriture à l’écriture en tant qu’écriture, c’est exactement ce gui est en général refoulé. On est censé écrire des romans qui, comme dit très bien Isidore Ducasse, peu lu à mon avis, s’accroupissent aux étalages. Comment tenir debout dans la situation métaphysique où nous sommes ? Est-ce gue nous tenons debout ou pas ? Tenir debout, dit Rimbaud, dans la rage et les ennuis. Ce n’est pas rien. La question est très importante dans le cas de Nietzsche, mais je ne parle pas du surhomme. Je préfère à ce moment-là définir cette mutation du sujet par un terme très ancien puisqu’il nous renvoie à Dante et au XIVe siècle. C’est un verbe qu’il a forgé : « Trasumanar », passer à travers l’humain. Tous les romans que j’ai écrits sont, directement ou indirectement, sous-tendus par cette expérience. Pour cela, on a besoin d’avoir un système nerveux assez solide pour percevoir simultanément l’enfer et le paradis — ce qui peut se retrouver dans certaines expériences subjectives à la limite, comme celle de De Quincey. Donc, c’est une quête gnostique, de connaissance, sur fond de passage à travers le poids physique. Pour cela, il n’y a rien de plus clair, je crois, que Paradis. C’est posé d’emblée. Cette mutation du sujet est tout de suite sensible dans la mesure où sont convoqués des continents métaphysiques très vastes. La Bible est entièrement réinterprétée dans Paradis. En tant que sujet. Le nom de Dieu étant d’ailleurs : je suis qui je serai.

[... p.17 à 20 ]

PH. F. - Dans Paradis, vous écriviez : « dès qu’un sujet s’est parfaitement identifié à une langue il devient toutes les langues et du même coup une humanité ».

PH. S. - Je le dis encore aujourd’hui. C’est l’avantage de l’avoir écrit.

Pour en revenir au roman, vous voyez ce que sont ses responsabilités : il doit ouvrir le libre usage de la biographie, le libre usage de tout ce qui s’est écrit dans la langue employée, le libre usage de tout ce que cette langue peut traduire. Et c’est là où le français est particulier, tout à fait singulier, c’est la langue qui peut traduire, et même en les améliorant, toutes les autres. Je pense que c’est prouvable. Et en tout cas, c’est ce que je n’arrête pas de faire dans Paradis, en allant vers la concision la plus concentrée. Primera, dit Ducasse, la froideur de la maxime. Il faut quand même que les phrases, longues ou courtes, donnent l’impression d’être frappées de pensée. Donc, Paradis, par exemple, ce n’est pas un « poème didactique », on peut l’appeler comme cela, je dis que c’est un poème de pensée. C’est quelque chose qui peut surprendre à une époque où l’on ne sait plus ce qui vous appelle à penser. Mes romans appellent à penser. À penser quoi ? La poésie de la pensée que la société veut empêcher. Si ce n’est pas là, ça peut être intéressant, mais c’est une résignation à la place sociologique qu’occupe l’écrivain. Ce qui est une imposture puisque toute place que vous assigne la société, c’est-à-dire Dieu désormais, est fausse. C’est aussi faux que d’être dévot quand Dieu était encore soi-disant vivant. C’est un sale temps pour le roman. Ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de le défendre. Des romans, il y en a 660 par an, en français. C’est tout à fait invraisemblable.

PH. F. - Peu importe le roman, soit. Mais n’est-il pas le lieu où il est encore possible de dire « je » au sens du sujet mutant dont vous parliez ?

PH. S. - C’est possible, donc je continue.

PH. F. - Et ce qui suscite l’admiration de ceux qui aiment vos romans et parmi lesquels je me compte mais aussi l’exaspération de certains autres, c’est peut-être le fait qu’il s’agit de textes qui font la preuve que dire « je » est possible, mais aux conditions que vous venez d’énoncer. Il y a cette phrase de Céline que vous citez souvent : « Ils sont jaloux de mon expérience vivante », ou quelque chose comme cela...

PH. S. - Céline a eu un mot d’une très grande ambition sous ses apparences modestes : « Chroniqueur, je suis. » Porter la chronique et la véhémence de la mémoire à ce niveau est tout à fait extraordinaire. La langue française comme langue royale, tout le reste n’étant que foutus baragouins tout autour. Enfin, vous connaissez ses déclarations. Il n’aurait pas fallu que Céline continuât à écrire après la Seconde Guerre mondiale. Alors qu’il était dans un état de délabrement physique considérable, il a écrit des chefs-d’oeuvre. J’étonne toujours lorsque je déclare que j’ai découvert Céline dans la Nouvelle Revue Française. Avec les extraits de D’un château l’autre. Parce qu’il faut absolument répondre qu’on a lu d’abord le Voyage au bout de la nuit. Eh bien, non ! Moi, j’avais vingt ans à Bordeaux, et je lisais la Nouvelle Revue Française.

PH. F. - C’est bien ça, on va le garder !

PH. S. - La Nouvelle Revue Française qui existait beaucoup parce qu’il y avait les inédits de Céline, Blanchot tous les mois, Michaux, Artaud.

PH. F. - Et dans les Entretiens avec le professeur Y, dans la Nouvelle Revue Française [1], il y a cette affirmation de Céline : « Pas de lyrisme sans je. » Ce qui nous ramène à Paradis.

PH. S. - Bien sûr. C’est un lyrisme très particulier — qui juge le français anti-lyrique par définition, c’est-à-dire incapable de décoller avec la sonorité même de la chose qui s’écrit. C’est très polémique... C’est très comique. Qu’est-ce que je n’ai pas entendu quand j’ai préfacé il y a vingt ans les Lettres à la N.R.F. ! Revue compacte d’emmerderie... Il exagérait... C’était très mal ressenti. Aujourd’hui encore... Un écrivain, comme dit Baudelaire, est vainqueur de toute sa nation.

PH. F. - Une nation n’a de grands hommes que malgré elle.

PH. S. - C’est cela qui me vient au bout des doigts lorsque j’ai quelque chose à raconter. Cette expérience-là, intérieure, à laquelle s’oppose tout le dispositif social. Et ça fait « roman ». J’appelle cela : « roman ». Mais dans un sens non cinématographique. C’est-à-dire : non anglo-saxon. Le colonisé collaborateur français, qui ne sait plus de quelle identité il est, est obligé d’en passer par cette extravagante dévotion pour le moindre roman illisible anglo-saxon. Parce que si vous les lisez, bravo ! Dans Trésor d’amour, il y en a un qui tombe dans la lagune à Venise. C’est un peu caricatural. Mais pas vraiment. C’est une question de vie ou de mort. C’est la guerre. Quelqu’un qui écrit aujourd’hui en français et qui ne sait pas que c’est une guerre d’une extrême violence n’écrit pas. Selon moi. Ou à peine. Par bribes.

PH. F. - À propos de Drame et de Nombres, Julia Kristeva, dans « L’engendrement de la formule », citait cette formule de Freud qui a souvent été reprise par Lacan : « Wo es war, soll Ich werden », « Où était le ça, Je dois advenir. »

PH. S. - « Wo es war Sollers werden » !

PH. F. - Indépendamment de ce que Freud et Lacan ont voulu dire, cette mutation du sujet dont vous parlez, c’est un peu celle-là, non ?

PH. S. - Ce sujet surgit de là où c’était. Mais là où c’était, correction gnostique, le « je » était déjà là. Ce n’est pas la réminiscence platonicienne. C’est autre chose. Pour ce sujet mutant, il lui était refusé... Ou : il se refusait à lui-même... Ce qui est souvent la même chose... Masochistement, si vous préférez... Il se refusait à savoir qu’il était là, déjà.

PH. F. - Et qu’il y resterait.

PH. S. - Bienheureux celui qui est avant d’avoir été. Car celui qui est a été et sera. C’est une affaire avec le temps. La grande question du roman, et de toute la littérature.

Philippe Sollers

La N.R.F., oct. 2011 (extrait)

l’intégrale dans L’INFINI 117, en librairie.

ou auprès de Sodis Revues [2]

![]()

![]() L’INFINI 117 Hiver 2011 Sommaire

L’INFINI 117 Hiver 2011 Sommaire

Philippe Sollers, Éditorial, 3

Benoît XVI, Discours de Venise, 8

Philippe Sollers, La mutation du Sujet, 13

La luxure, 24

Le grand Figaro, 33

Claude Simon, l’évadé, 37

Arnaud Viviant, Photo Minuit, 40

Jean-Philippe Rossignol, La Lagune, le Chant, 44

Pierre Guglielmina, Parier une fête mobile, 48

Frans De Haes, traduit Le livre de Jonas, 58

Florence Lambert, La Vie française, 66

Marcelin Pleynet, Situation : Les ateliers de Manet, 89

Giotto et l’histoire de l’Art, 108

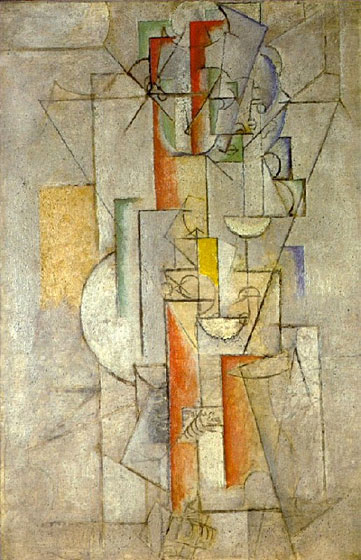

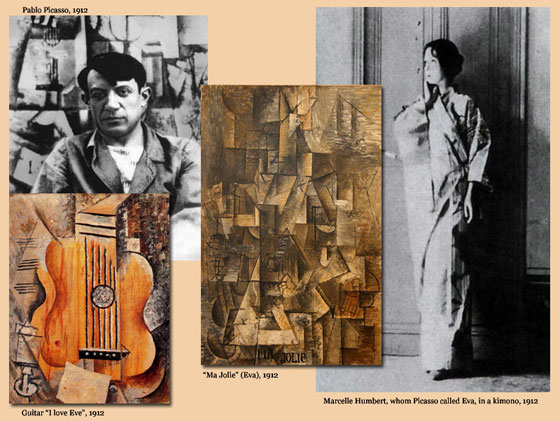

Les présentes illustrations sont celles de l’article dans L’Infini. L’intérêt de Sollers pour Picasso est connu ; il y recourt largement pour les couvertures des éditions Folio de ses livres. Celles-ci ont la particularité de se situer dans sa période du cubisme [3] et d’être inspirées par sa nouvelle maîtresse Eva Gouel, « Ma Jolie » [4] (dont le vrai patronyme était Marcelle Humbert). Ph. Sollers ouvre son article avec une peinture murale réalisée lors de l’été 1912. dans la villa qu’il a louée à Sorgues, près d’Avignon, pour y séjourner avec Eva. A Sorgues, dans une villa proche, s’est installé son ami Georges Braque.

Les choix d’illustrations de Sollers sont rarement gratuits. Quelle(s) intention(s) a-t-il eu(es) ? L’écrivain est suffisamment complexe pour que le pluriel soit le plus vraisemblable. Quelles pistes pour éclairer ce choix ? Tentons de suivre le fil d’Ariane que Sollers, lui-même, a laissé. D’abord le titre de l’article « La mutation du sujet ». Une mutation, c’est un changement radical. On passe de l’évolution continue, au discontinu, à la rupture. C’est exactement ce qu’on peut dire du cubisme.

La radicalité des propositions du cubisme, les recherches fondamentales qu’il engagea, les applications qui en découlèrent dans des domaines aussi variés que la musique, l’architecture ou l’esthétique industrielle ont fait de ce mouvement l’apport artistique le plus important du début du XXe s. : le paysage culturel occidental s’est enrichi grâce à lui d’une nouvelle manière de voir.Avec le cubisme, l’art cesse de se considérer comme un interprète au service de la nature extérieure visible ou de la nature intérieure exprimable ; il ne prend plus position que par rapport à lui-même, cherche en lui-même et dans ses moyens propres son unique raison d’être.

Encyclopédie Larousse

« ...[le cubisme] cherche en lui-même et dans ses moyens propres son unique raison d’être. », comme l’exploration du « je » et du « moi » et leur écho « Ma jolie », ces mots devenus partie intégrante et point de focalisation dans le tableau ! Associés au motif du violon, éclaté certes, mais bien présent avec ses formes arrondies féminines. Dans les deux autres illustrations on peut aussi lire dans le tableau "Jolie Eva" pour l’une et "J’aime Eva" lisible seulement, en regardant bien, dans l’image zoomée.

la période 1911-1912 est aussi une période de mutation pour l’homme Pablo Picasso : Rupture avec Fernande Olivier. Rencontre d’Eva à l’automne, leur liaison va commencer au début de l’année 1912. Nouvelle inspiratrice, il a besoin d’un nouveau lieu pour créer. Ce sera Sorgues, dès juillet. Il la peint sur le mur de la villa et multipliera les tableaux avec son nom.

En illustration de « Mutation du sujet », trouvez-vous ces peintures hors sujet ?

Crédit photo : all-art.org

La période Pablo-Eva s’interrompit trois ans après, en 1915, avec la mort d’Eva atteinte de tuberculose (ou cancer). Elle avait trente ans. Une nouvelle mutation allait advenir pour Picasso avec la période 1917-1927 ouverte avec la rencontre d’Olga, la ballerine Olga Khokhlova qui deviendra sa première épouse.

La question du sujet et la psychanalyse

Il sort, bien sûr, du cadre de cet article de traiter véritablement le titre évoqué. Juste deux points d’entrée si vous souhaitez aller plus loin, choisis sur le seul critère de leur proximité avec Sollers, Julia Kristeva, c’est assez évident, et Solange Faladé pour sa proximité avec Lacan qui nous ramène à Sollers :

![]() Julia Kristeva est non seulement linguiste et écrivain, mais aussi psychanalyste, c’est dire que la question du sujet ne peut qu’être centrale chez elle. Ayant suivi les conférences de Lacan, comme aussi Sollers, et partageant la vie de l’écrivain, on peut penser que la question n’était pas taboue dans leurs échanges et influences réciproques. Domaine d’intérêt commun, à travers la langue. Citons seulement son essai Polylogue.

Julia Kristeva est non seulement linguiste et écrivain, mais aussi psychanalyste, c’est dire que la question du sujet ne peut qu’être centrale chez elle. Ayant suivi les conférences de Lacan, comme aussi Sollers, et partageant la vie de l’écrivain, on peut penser que la question n’était pas taboue dans leurs échanges et influences réciproques. Domaine d’intérêt commun, à travers la langue. Citons seulement son essai Polylogue.

Polylogue analyse diverses pratiques de symbolisation : de la plus archaïque, la langue, le discours de l’enfant ou de l’adulte, en passant par la peinture de la Renaissance (Giotto, Bellini) et la littérature moderne (Artaud, Joyce, Céline, Beckett, Bataille, Sollers), jusqu’à leurs approches par les « sciences humaines » actuelles : linguistique (classique ou moderne), sémiotique, épistémologie, psychanalyse.

Traversant des époques charnières — Chrétienté, Humanisme, XXe siècle —, le livre pose en permanence la question du sujet parlant. Poly-logue : pluralisation de la rationalité comme réponse à la crise de la Raison occidentale.

![]() Solange Faladé et Lacan - une autre psychanalyste : « Le moi et la question du sujet explique la naissance et la constitution du sujet humain telles que Lacan les a théorisées à partir de sa pratique » commente t-elle dans son essai : Le moi et la question du sujet . « Reprenant et réinterprétant ainsi les constructions et mythes freudiens, Lacan éclaire comment, émergeant par la parole, le sujet se met en place et subit alors les contraintes du signifiant qui marqueront son destin. »

Solange Faladé et Lacan - une autre psychanalyste : « Le moi et la question du sujet explique la naissance et la constitution du sujet humain telles que Lacan les a théorisées à partir de sa pratique » commente t-elle dans son essai : Le moi et la question du sujet . « Reprenant et réinterprétant ainsi les constructions et mythes freudiens, Lacan éclaire comment, émergeant par la parole, le sujet se met en place et subit alors les contraintes du signifiant qui marqueront son destin. »

Solange Faladé, décédée en 2004, avait accompagné Lacan depuis 1952, tout au long de son chemin et à toutes les étapes de son enseignement. En instituant l’École freudienne à la demande de certains de ses élèves, elle s’est efforcée de poursuivre le travail analytique dans les voies indiquées par Lacan après la dissolution de l’École freudienne de Paris.

Extrait du livre :

Séminaire 1988-1989 transcrit par Emmanuel Koerner et Marie-Lise Lauth)

Du moi au sujet : l’inconscient structuré comme un langage et la parole

En finissant l’année dernière, au courant du mois de juin, j’avais annoncé que le thème de travail de notre année serait le moi Et en préparant ce travail, il m’est apparu que depuis Lacan, et surtout avec Lacan, on ne peut plus traiter le moi dans la théorie freudienne, dans la théorie psychanalytique, sans que soit envisagée la question du sujet. C’est pourquoi vous avez vu que l’intitulé a été modifié et que j’ai, avec le moi, également fait figurer la question du sujet. Vous savez que le moi a eu une place particulière, si je puis dire, dans la découverte freudienne. Lacan y insiste et nous y reviendrons. Il y a attaché une importance telle que, dès la première année de son enseignement, après son départ de la Société Psychanalytique de Paris, il a consacré un certain nombre de séances à cette fonction, le moi, et même il a consacré toute une année de séminaire sur ce thème.

Le moi chez Freud. C’est essentiellement de l’article « Le moi et le ça » que nous étions partis, et c’est sur lui que nous ferons porter notre effort. Pourquoi ? Parce que c’est le dernier long article de Freud, c’est son dernier véritable écrit, et cet écrit a été tel que Freud a dû modifier ce qui était jusque-là sa première topique. Il est classique, dans le mouvement psychanalytique, de dire que cet article représente l’étape structurale au regard de ce qu’a été jusque-là son travail, qui était beaucoup plus du côté de la dynamique et de l’économie. Nous aurons aussi l’occasion de revenir sur ce point de la structure. Ce par quoi je vais commencer, et ce sur quoi je vais insister dans ce qui est aujourd’hui une introduction, c’est ce que Strachey nous apprend dans sa note éditoriale. J’en profite pour dire que c’est une chose intéressante, pour chaque article de Freud, de prendre connaissance de la note éditoriale de Strachey, car ça apprend beaucoup de choses. Et là en particulier, ça m’a appris ceci que Freud, primitivement et pendant un certain temps, voulait intituler cet article « Quelques réflexions sur l’inconscient ». Et d’ailleurs les premières pages de son écrit, en fait, concernent l’inconscient, ce problème de l’inconscient et de la conscience. Et vous savez que dans son premier séminaire de l’année où il a traité du moi, Lacan nous dit que Freud était embarrassé par ce thème de la conscience et ne savait comment le situer.

[1] Cf. Entretiens avec le professeur Y.

[2] Revue trimestrielle : France & Etranger : 17,50€ - 4 numéros simples : France : 57,50€ & Etranger : 67,50€

Règlements à Sodis Revues, BP 149 - Service abonnements 128, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 77403 LAGNY Cédex - Tél. 01.60.07.82.59

[3] période qu’il a inaugurée avec son oeuvre maîtresse : Les Demoiselles d’Avignon, achevée en juillet 1907

[4] A l’époque la dédicace « Ma Jolie » faisait aussi référence à une chanson populaire en vogue.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Une autre forme de manifestation du sujet...

Le dandysme. La création de soi

Par Philippe Delaroche (Lire), publié le 13/12/2011

Daniel Salvatore Schiffer, auteur d’une biographie Oscar Wilde, se penche à nouveau sur le dandysme.

Que l’on dispute encore aujourd’hui de sa définition n’est pas pour étonner, tant son objet demeure immatériel. Etre paradoxal essentiellement, plus encore qu’existentiellement, voilà en quoi consiste le dépouillement dandy d’après Daniel Salvatore Schiffer. Déjà auteur de trois monographies ainsi que d’une biographie d’Oscar Wilde, saint patron de la plus individualiste de toutes les congrégations, le philosophe liquide le cliché selon lequel le dandysme dicterait juste l’adoption d’un look et de certains accessoires, les bottines lacées à la Brummel, le trench-coat de chez Burberry, le feutre de chez Motsch ou le fume-cigarette passé des gants de Montesquiou aux doigts nus de Philippe Sollers, étant également entendu qu’il y a, depuis David Bowie, une façon dandy de chanter au micro. "Le pauvre se couvre, écrivait, le riche se pare, l’élégant s’habille." Saluons la beauté, l’érudition et l’à-propos de ce bel ouvrage quand, parmi la postérité dandy, Schiffer range Mishima, ou nos contemporains Eric-Emmanuel Schmitt, Frédéric Beigbeder.

Crédit : L’Express