Rimbaud est mort le 10 novembre 1891.

Il y a une femme qui a été tellement décriée que je ne résiste pas au plaisir de faire son éloge : Isabelle Rimbaud.

Elle n’a rien compris, mais elle a, de ce fait, beaucoup mieux compris que ceux qui ont mal compris.Philippe Sollers, Un vrai roman. Mémoires, 2008.

« Il faut aussi entendre Isabelle, si l’on veut aborder Rimbaud. »

Marcelin Pleynet, Chronique vénitienne, 2010.

Pourquoi, après avoir écarté tous les clichés, le lecteur de bonne fois n’écouterait-il pas ce que disait Isabelle dans Rimbaud mourant ?

Photographie sur plaque de verre d’Isabelle, la soeur cadette d’Arthur

Jean-Jacques Lefrère/Flammarion

ZOOM : cliquer sur l’image

Le volume de Correspondance posthume (1891-1900) sur Arthur Rimbaud que les éditions Fayard viennent de publier (plus de 1200 pages) est une entreprise qui est et qui s’annonce gigantesque puisque deux autres tomes sont prévus rien que pour les années 1901-1935. Publier TOUT ce qui a été écrit sur Rimbaud depuis sa mort sera une source d’informations précieuse pour les érudits et aidera sans doute à comprendre comment le MYTHE Rimbaud s’est constitué. Que ce soit Jean-Jacques Lefrère qui se soit chargé de ce travail de bénédictin devrait rassurer : ses biographies de Rimbaud et de Lautréamont sont des mines d’or incontournables.

Est-ce que cela permettra d’entendre ce que Rimbaud A DIT en beaucoup moins de pages que ses innombrables commentateurs ? Est-ce que cela permettra d’entendre ce qu’il a dit dans son silence même qui est, selon Heidegger, « autre chose que le simple mutisme [1] » ? Rien n’est moins sûr. Le parti-pris éditorial lui-même interroge. C’est l’ordre chronologique qui a été retenu. Sans doute était-ce le seul choix possible eu égard au projet de départ. Mais ce temps chronologique est un temps horizontal, un temps "couché", celui du temps qui passe, celui de l’horloge. Ce temps n’est pas celui de Rimbaud. Rimbaud écrivait dans Enfance III : « Il y a une horloge qui ne sonne pas. » Et comme en écho, Heidegger écrivait dans Zeit und Sein : « C’est seulement lorsqu’elle cesse de battre — l’horloge... que pour la première fois tu l’entends. » [2]. A prendre tous les témoignages selon le temps de l’horloge — le temps chronologique — on n’entendra ni l’horloge, ni le Temps sans horloge depuis lequel Rimbaud a dit ce qu’il a dit [3]. C’est que pour avoir été en apparence ses contemporains, tous ceux qui ont connu Rimbaud de son vivant ou qui en ont parlé après sa mort, s’ils étaient — ô combien ! — de leur temps, n’étaient pas de SON TEMPS. Rimbaud en son temps [4], cela ne se laissera jamais entendre à partir des présupposés — des préjugés — sociaux d’une époque (IIIe république, XIXe siècle à travers les âges). Comme l’a montré Marcelin Pleynet, après Philippe Sollers, Rimbaud est le contemporain de Lautréamont, de Nietzsche, de Cézanne, pas de ceux qui se croyaient ses contemporains. « Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu », écrivait-il dans Mauvais sang [5].

Qui plus est, à aligner les archives des "correspondants", sans discrimination, le risque est grand de ne plus savoir y distinguer le vrai témoignage de l’anecdote, de mélanger l’essentiel et le superficiel. Dans ce qui s’est écrit sur Rimbaud — de son vivant, après sa mort — tout se vaut-il ? Tous les acteurs ont-ils la même importance ? Loin s’en faut. Le préfacier en est d’ailleurs conscient qui écrit : « le résultat de cette quête est d’inégale qualité, d’inégal intérêt, et surtout d’inégale fiabilité. » Face à ce premier volume de 1200 pages, le lecteur est donc censé faire le tri. Comment ? Les moyens manquent. Comme au musée d’Orsay, c’est l’historicisme qui est la loi.

Une phrase de l’Avant-propos donne le ton : « on verra, dans ce volume, la mise en place progressive du travail de censure et de réécriture auquel se livre le couple que constituent Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon, unis dans la vie comme dans ce méfait. » « Censure », « méfait » : les mots sont forts, même s’ils sont aussitôt tempérés : « Mais au moins ont-ils été actifs : une biographie, une édition de l’oeuvre et un volume de correspondance, tout cela en moins de quatre ans. »

Paterne Berrichon ? Reconnaissons quand même avec Marcelin Pleynet qu’il a su montrer la proximité entre Rimbaud et Cézanne, même s’il n’avait aucune chance de penser cette proximité HISTORIALE. Répondant en 1907 à une enquête de Charles Morice à propos de Cézanne, Berrichon écrira : « C’est un peintre essentiel. Je le vois dans son art, ce que fut Rimbaud dans la littérature, une mine inépuisable de diamants. » (Le Mercure de France. Cité deux fois par M. Pleynet, Cézanne, Folio, 2010, p. 195 ; Chronique vénitienne, Gallimard, 2010, p. 33).

« Le couple » ? Mettre l’accent sur le couple n’est-ce pas prendre le risque de CONFONDRE [6] Isabelle Rimbaud et Paterne Berrichon dans leur désir supposé — et supposé partagé — de « censure » ? N’est-ce pas permettre d’éclipser le témoignage essentiel d’Isabelle Rimbaud sur son frère Arthur — qu’elle accompagnera jusque dans ces derniers moments ? N’est-ce pas prendre soi-même le risque de la « censure » ?

Un autre « méfait » peut dès lors être commis.

L’Express du 15 avril s’y emploie. Le journaliste qui semble n’avoir jamais lu les lettres « poignantes » de Rimbaud (maintes fois publiées) — un « Rimbaud aux cheveux blancs, bien éloigné de l’icône romantique qui figure sur les tee-shirts des adolescents d’aujourd’hui » —, a découvert « la "vraie" révélation de ce volume », « une jeune Ardennaise inconnue [sic !] : Isabelle Rimbaud, soeur cadette d’Arthur. » Décrite comme une « provinciale dévote, sanglée dans de rigides robes corsetées » (photo à l’appui [7]), cette « inflexible gardienne du temple » serait coupable d’avoir façonné la « première légende », celle d’un Rimbaud agonisant comme « un "saint", qui se serait tourné vers Dieu avant de s’éteindre », puis, avec son Paterne Berrichon de mari (le « beau-frère posthume »), de s’être livrée à ce que Jean-Jacques Lefrère appelle leurs « berrichonneries ».

Voilà donc le rapport si étrange et si émouvant entre Rimbaud et sa soeur Isabelle réduit à une histoire provinciale entre une Ardennaise « rigide » et une « "petite frappe" ardennaise » [8] !

Et pourtant, en ce qui concerne toute tentative d’approche "provinciale", n’étions-nous pas prévenus ?

Rimbaud : « Vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville ! — Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela voyez-vous, je n’ai pas d’illusion. » (Lettre à Georges Izambard, 25 août 1870).

Isabelle : « Les gens de Charleville sont grincheux comme leur climat, froids et traîtres comme le brouillard de la Meuse, égoïstes surtout. L’Ardennais est, par tempérament, ennemi de la poésie, non sentie même par ceux qui se piquent de la comprendre. » (A Paterne Berrichon, décembre 1896).

Rimbaud mourant

En novembre 2009, Eric Marty rééditait chez un petit éditeur le petit livre publié en 1921, de manière posthume, dans lequel Isabelle Rimbaud racontait les différents épisodes de son "aventure" peu ordinaire. Nous l’avions signalé sur Pileface sans nous y attarder [9]. Il est temps d’y revenir.

En novembre 2009, Eric Marty rééditait chez un petit éditeur le petit livre publié en 1921, de manière posthume, dans lequel Isabelle Rimbaud racontait les différents épisodes de son "aventure" peu ordinaire. Nous l’avions signalé sur Pileface sans nous y attarder [9]. Il est temps d’y revenir.

Le livre (130 pages), Rimbaud mourant, publié en 1921 sous le titre de Reliques [10], reprend quatre textes d’Isabelle Rimbaud :

— Rimbaud mourant

— Mon frère Arthur (écrit en 1892, publié dans Le Mercure de France (posthume) le 16 mars 1919)

— Le dernier voyage de Rimbaud (Le Mercure de France, octobre 1897)

— Rimbaud catholique (publié une première fois, sous le titre de Rimbaud mystique, dans Le Mercure de France, 16 juin 1916).

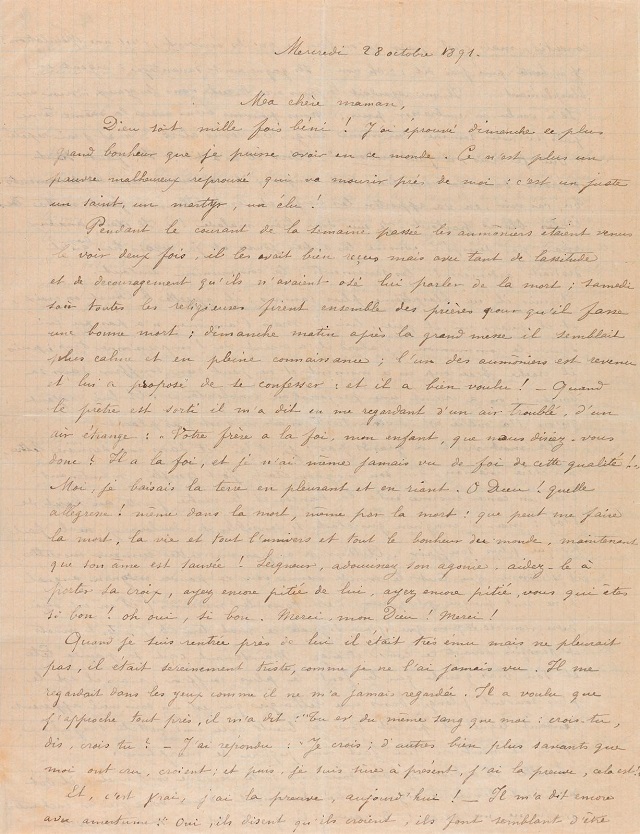

Rimbaud mourant — la première partie qui donne son titre à l’ensemble — comprend cinq lettres écrites par Isabelle Rimbaud : quatre destinées à sa mère Vitalie Cuif (lettre du 22 septembre 1891, 3 octobre 1891, 5 octobre 1891, 28 octobre 1891). Vous lirez ici la Lettre d’Isabelle à sa mère, Marseille, le 28 octobre 1891, la plus longue et la plus émouvante. En voici le manuscrit.

Lettre d’Isabelle à sa mère, Marseille, le 28 octobre 1891.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Il y a une autre lettre dictée par Rimbaud à sa soeur, le 9 novembre 1891, c’est-à-dire la veille de sa mort. Elle est connue.

UN LOT : UNE DENT SEULE.

UN LOT : DEUX DENTS.

UN LOT : TROIS DENTS.

UN LOT : QUATRE DENTS.

UN LOT : DEUX DENTS.

Je viens vous demander si je n’ai rien laissé à votre compte. Je désire changer aujourd’hui de ce service-ci dont je ne connais pas le nom, mais en tout cas que ce soit le service d’Aphinar. Tous ces services sont là partout et moi, impotent, malheureux, je ne peux rien trouver, le premier chien dans la rue vous dira cela.

Envoyez-moi donc le prix des services d’Aphinar à Suez. Je suis complètement paralysé, donc je désire me trouver de bonne heure à bord, dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord...

Rimbaud, la veille de sa mort, n’a qu’un désir : s’évader, partir.

Dans le Journal du dimanche du 29 novembre 2009, Philippe Sollers attirait l’attention sur le livre et sur Isabelle Rimbaud, « témoin capital » :

Même s’il est peu probable qu’il entre jamais au Panthéon, Rimbaud n’en finit pas de surprendre. Grâce à Éric Marty, vous pouvez ainsi lire un livre introuvable depuis 1921, Rimbaud mourant, par Isabelle Rimbaud, sa soeur, qui a accompagné son frère jusqu’à la fin. Lecture bouleversante. Ainsi, après l’amputation de sa jambe, le séjour de Rimbaud chez sa famille. Il souffre beaucoup : « Il but des tisanes de pavot et vécut plusieurs jours dans un rêve réel très étrange. La sensibilité cérébrale ou nerveuse étant surexcitée, en l’état de veille les effets opiacés du remède se continuèrent, procurant au malade des sensations atténuées presque agréables extralucidant sa mémoire, provoquant chez lui l’impérieux besoin de confidence. » Isabelle Rimbaud, qui a été si critiquée de façon injuste, est ici un témoin capital : « Une nuit, se figurant ingambe et cherchant à saisir quelque vision imaginaire apparue, puis enfuie, réfugiée peut-être dans un angle de la chambre, il voulut descendre seul de son lit et poursuivre l’illusion. On accourut au bruit de la chute lourde de son grand corps, il était étendu complètement nu sur le tapis. »

Lisez ce témoignage ultrasensible, et demandez-vous pourquoi il a fallu si longtemps pour le rééditer. C’est du corps même de Rimbaud qu’il s’agit, pas de son image.

Philippe Sollers, Le Journal du dimanche du 29 novembre 2009.

Isabelle Rimbaud.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Mon frère Arthur [11]

par Isabelle Rimbaud

Roche, 28 octobre 1892

Je l’ai vu ici venu dans notre maison pour la dernière fois. Inoubliables journées, veilles et nuits qui ne reviendront plus jamais, jamais, jamais !

J’ai soutenu son corps chancelant. J’ai porté dans mes bras ce corps souffrant et défaillant. J’ai guidé ses sorties, j’ai surveillé chacun de ses pas ; je l’ai conduit et accompagné partout où il a voulu ; je l’ai aidé toujours à rentrer, à monter, à descendre ; j’ai écarté de son unique pied l’embûche et l’obstacle. J’ai préparé son siège, son lit, sa table. Bouchée à bouchée, je lui ai fait prendre quelque nourriture. J’ai mis à ses lèvres les coupes de boisson, afin qu’il se désaltérât.

J’ai suivi attentivement la marche des heures, des minutes. À l’instant précis, chacune des potions ordonnées lui a été par moi présentée : combien de fois par jour ! J’ai employé les journées à essayer de le distraire de ses pensées, de ses peines. J’ai passé les nuits à son chevet : j’aurais voulu l’endormir en faisant de la musique, mais la musique pleurait toujours. Il m’a demandé d’aller, en pleine nuit, cueillir le pavot assoupissant, et j’y suis allée. J’avais peur, seule, loin de lui. Dans les ténèbres, je me suis hâtée ; puis j’ai préparé les breuvages calmants, qu’il a bus... Et les veilles recommençaient, durant jusqu’au matin ; et quand il se mettait à dormir, je restais encore près de lui à le regarder, à l’aimer, à prier, à pleurer. Si je m’en allais, à l’aurore, sans bruit pourtant, il se réveillait aussitôt et sa voix, sa chère voix, me rappelait. Et je réaccourais tout de suite près le lui, heureuse de pouvoir le servir encore.

Que de fois, au cours des matinées, quand enfin il goûtait quelque repos, je suis restée des heures, l’oreille collée contre sa perte, épiant son appel, épiant son souffle !

Nulles mains que les miennes ne l’ont soigné, ne l’ont touché, ne l’ont habillé, ne l’ont aidé à souffrir. Jamais mère n’a pu ressentir une plus vive sollicitude envers son enfant malade... Il me parlait du pays qu’il venait de quitter ; il me racontait ses travaux. Il rappelait mille souvenirs aussi du passé, du bonheur perdu ; et ses larmes se mettaient à couler, amères, abondantes. J’essayais de calmer son chagrin ; mais je ne le pouvais, sachant bien moi-même que jamais plus la vie ne lui sourirait ; et, impuissante à le consoler, regardant, muette, tomber ses pleurs, je voyais en même temps se creuser, chaque jour davantage, ses joues pâles et s’altérer son admirable visage.

Il me demandait souvent en place de qui, lui si bon, si charitable, si droit, pouvait bien endurer tous ces maux atroces. Je ne savais quoi lui répondre. J’avais peur, et j’ai peur encore, que ce ne fut en ma propre place.

Hélas !

Je l’ai aidé à mourir, et lui, avant de me quitter, il a voulu m’enseigner le vrai bonheur de la vie. Il m’a, en mourant, aidée à vivre.

Là-bas, par delà les mers, dans des montagnes de l’Ethiopie, sous le soleil torride, par le vent brûlant qui dessèche les os et altère les moelles, que de fatigues il a endurées ! Nul Européen n’a essayé jamais avant lui d’accomplir les travaux auxquels il s’est astreint. Que d’efforts incessants ! Que de marches !

Oh ! ce fatal voyage de Tadjourah au Choa et en Abyssinie [12]. Quel souffle mauvais a-t-il respiré dans ces funestes régions ? Quel ange malin l’y avait donc conduit ? Pendant plus d’une année, oui, pendant plus d’une année, il a subi là, en son corps comme en son esprit, toutes les épreuves, tous les ennuis possibles. Et, en retour, quelle compensation ? Ce furent tous les désenchantements : un complet désastre.

La maladie avait rôdé autour de lui. Tel un reptile venimeux, elle l’avait enlacé, et, peu à peu, insensiblement mais sûrement, elle devait le conduire, sans qu’il s’en fût aperçu, à la catastrophe finale.

— Allons, courage ! Tu n’as pas été heureux auprès du roi [13] : eh ! bien, redouble d’efforts, multiplie tes facultés, sors des voies ordinaires. N’as-tu pas le don d’intelligence, le don de force ? Non pas l’intelligence et la force du commun des hommes, oh ! non. Il y a en toi un génie exceptionnel. L’étincelle divine départie à chacun de nous est dans ton âme un foyer incandescent, une lumière éblouissante qui pénètre tout, partout. Et ce qui fait ta force, c’est la volonté, puissante et hardie à laquelle tu soumets tes muscles et ta pensée, sans écouter leurs plaintes ni leur besoin de repos. Travaille, toi qui as déjà tant travaillé ; instruis-toi, toi qui es une encyclopédie vivante ! Après les journées harassantes, passe une partie des nuits à étudier les multiples idiomes africains, toi qui parles couramment toutes les langues d’Europe ! Ne trouve aucun goût au boire, au manger, à tous les plaisirs dont se repaissent les autres blancs ! Prends bien garde ! Mène une vie ascétique !... Quelques minutes suffisent pour tes repas et, pendant onze années, tu ne te désaltères que d’eau [14]. Quand tu réunis des amis, c’est uniquement pour causer avec eux d’affaires, de nouvelles les intéressant tous. Un peu de musique, parfois, beaucoup de lumières ; mais, toujours, et gouvernant tout, ta conversation incomparable, qui sait par soi seule éclairer, égayer, charmer ceux qui ont l’honneur d’être admis chez toi. La pureté de tes moeurs est devenue légendaire. Jamais aucun être de luxure n’a franchi ton seuil et tes pieds jamais n’ont pénétré dans un lieu de joie... Sois, bon, sois généreux !... Ta bienfaisance est connue, au loin même. Cent yeux guettent tes sorties quotidiennes. À chaque détour de chemin, derrière chaque buisson au versant de chaque colline, tu rencontres des pauvres. Dieu, quelle légion de malheureux ! Donne à celui-ci ton paletot, à celui-là ton gilet. Tes chaussettes, tes souliers sont pour ce boiteux aux pieds ensanglantés. En voici d’autres ! Distribue-leur toute la monnaie que tu as sur toi, thalaris, piastres, roupies. Pour ce vieux grelotteux, n’as-tu plus rien ? Si. Donne ta propre chemise. Et quand tu seras nu, si tu rencontres encore des pauvres, tu les ramèneras à ta maison et tu leur distribueras les aliments de ton repas. Bref, tu te déposséderas de tout superflu et même du bien être pour venir en aide à tous ceux qui, sur ton passage, ont faim ou froid... Pour toi-même, sois strictement économe ! Point de dépenses inutiles, pas de luxe surtout. Qui a construit, fabriqué les meubles de ton logis ? C’est toi. Tu possèdes donc aussi le secret des artisans ? De même, tu connais l’art du cultivateur : tu as mis en terre des semences d’Europe, et dans tes jardins de caféiers, parmi tes plants de bananiers, s’entremêlent, vigoureux, magnifiques, les légumes les plus exquis des potagers d’Occident. C’est que ton industrie, ton travail sont féconds dans tous les sens... Quel est ce jeune indigène qui vaque aux soins, divers de la maison, de la cour et des magasins ? C’est ton serviteur fidèle, celui qui, depuis huit ans, te vénère et te chérit en t’obéissant. C’est Djami.

O mon aimé, qui pourrait te haïr ? Tu es la bonté, la charité mêmes. La probité et la justice sont de ton essence. Et puis, il y a en toi un charme indéfinissable. Tu répands autour de toi je ne sais quelle atmosphère de bonheur. Partout où tu passes, on respire un parfum délicieux, subtil, pénétrant. Quels talismans portes-tu ? Es-tu magicien ? Quels secrets moyens emploies-tu pour conquérir ainsi les coeurs et les volontés ? Quelles ailes puissantes t’es-tu créées pour planer comme tu le fais au-dessus de tous ?... Mais, quelles folies dis-je là ? Tu es bon, voilà toute ta magie, ô cher être prédestiné !... Es-tu heureux, au moins ? Non. Le pays de tes rêves n’est pas sur cette terre. Tu as parcouru le monde sans trouver le séjour correspondant à ton idéal. Il y a dans ton âme et dans ton esprit des perspectives et des aspirations plus merveilleuses, que ce que peuvent offrir les contrées les plus séduisantes d’ici-bas.

Mais on s’attache malgré soi aux pays où l’on a le plus peiné, le plus souffert, tout en y faisant le bien. C’est pourquoi Aden, Harar sont deux noms désormais inscrits dans ton coeur. Ils auront tué ton corps. Qu’importe ? Ton souvenir y voudra rester jusqu’au delà de la mort.

Aden, roc calciné par un soleil perpétuel ; Aden, où la rosée du ciel ne descend qu’une fois en quatre ans ! Aden, où ne croit pas un brin d’herbe, où l’on ne rencontre pas un ombrage ! Aden, l’étuve où les cerveaux bouillent dans les crânes qui éclatent, où les corps se dessèchent !.. Oh ! pourquoi l’as-tu aimé cet Aden, aimé jusqu’au désir d’y avoir ton tombeau ?

Harar, prolongement des montagnes abyssines : fraîches collines, vallées fertiles ; climat tempéré, printemps perpétuel, mais aussi vents secs et traîtres pénétrant jusqu’à la moelle des os... L’as-tu assez exploré, ton Harar ? Il y a-t-il dans toute la région un coin qui te soit inconnu ? À pied, à cheval, à mulet, tu es allé partout... Oh ! les cavalcades insensées à travers les montagnes et les plaines ! Quelle fête de se sentir emporté vite comme le vent parmi des déserts de verdures ou de rocs ; de parcourir, plus vif qu’un fauve, les sentiers des forêts ; d’effleurer légèrement, comme un sylphe, le sol mouvant des marais !.. Et tes marches intrépides, défiant les indigènes en hardiesse, en souplesse, en agilité... Quelle joie de s’élancer front découvert, à peine vêtu, dans des vallées aux luxuriantes végétations ; de gravir des montagnes inaccessibles ! Quelle fierté de pouvoir se dire : « Moi seul ai pu monter jusqu’ici, nuls pieds que les miens n’ont foulé ce sol jusqu’à présent inexploré » ! Quel bonheur, quel délice de se sentir libre, de parcourir sans entraves, par le soleil, par le vent, par la pluie, les monts, les vaux, bois, rivières, déserts et mers !... O pieds voyageurs, retrouverais-je vos empreintes, dans le sable ou sur la pierre ?...

Retrouverais-je surtout les traces de ces travaux exécutés avec un courage inouï ? Les innombrables charges de café, les masses précieuses d’ivoire, et ces parfums si pénétrants d’encens, de musc, et les gommes, et les ors, - tout cela acheté sur d’immenses étendues de pays, après des courses épuisantes ou des chevauchées qui brisent les membres. Et ce n’est rien que d’acheter. Quand les naturels ont livré leurs produits, ne faut-il pas les peser, les soumettre à diverses préparations, les emballer soigneusement pour les expédier par caravanes à la côte, où ils n’arrivent au complet et en bon état qu’au prix de mille soins, de mille soucis et de mortelles angoisses ? Ce que deux bras, énergiques comme jamais ne le furent d’autres bras, ont fait, sans se décourager ni se reposer, au cours de onze années, qui pourrait l’énumérer ? Qui pourrait expliquer les ingénieuses combinaisons de ce cerveau plus complet que nul autre ? Puis, que d’ennuis, que de tourments au milieu des nègres fainéants et obtus [15] ! Que d’inquiétudes durant les longs jours que mettent les caravanes à traverser le désert ! Les chameaux et les mulets de charge, portant une fortune, sont confiés à la garde et à la direction de l’Arabe entrepreneur de transports. Mille périls guettent dans les solitudes de la route. Outre les pluies et les vents, ce sont les bêtes fauves, lions, panthères ; ce sont surtout les Bédouins, tribus errantes et malfaisantes, les Dankalis, les Somalis... Et, tandis que la caravane s’avance lentement vers la mer, le maître, le négociant, resté à sa factorerie pour opérer de nouvelles transactions et réunir les éléments d’un nouveau convoi, songe sans cesse avec terreur que le fruit de son labeur de géant est, à chaque minute des jours et des nuits, exposé à être perdu sans recours. Il sent sa cervelle se contracter d’angoisse, et la fièvre parcourt son corps. Nuit à nuit, ses cheveux blanchissent. Il suppute le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir, tandis que l’inquiétude le dévore. Et ce supplice durera un long mois, temps pour le moins nécessaire à l’aller et retour de l’expédition.

Durant ces transports aventureux, la plupart des négociants ont subi des pertes, souvent considérables. Argent, marchandises, parfois même serviteur et bêtes de somme, devenaient le butin des maraudeurs du désert. Mon bien aimé frère, lui, n’a jamais rien perdu ; il est sorti victorieux de toutes les difficultés. C’est que la plus heureuse audace présidait à ses entreprises, qui, toutes, réussissaient au delà de ses espérances ; c’est que sa réputation de bienfaisance s’était répandue de montagne à montagne, si bien qu’au lieu de s’emparer des richesses de celui qu’ils nomment « le Juste », « le Saint », les nomades Bédouins se concertaient pour protéger chacune de ses caravanes.

L’or s’amasse, la fortune vient, elle est arrivée. L’avenir est sûr. L’ennemi, c’est-à-dire la pauvreté, les besognes maussades, la solitude et l’ennui, l’ennemi est vaincu. Il n’y a plus qu’à étendre la main pour cueillir la palme, la récompense de tant de surhumains efforts...

Ecrit en 1892, publié dans Le Mercure de France (posthume) le 16 mars 1919.

Jean-Jacques Lefrère/Flammarion

ZOOM : cliquer sur l’image

Rimbaud catholique

Les Illuminations et La Chasse spirituelle [22]

Les Illuminations ! Voilà, selon moi, l’oeuvre dégagée, et qu’il voulut exclusive, d’Arthur Rimbaud : le livre moderne, le livre des lois acquises et des prophéties, le livre énorme, qui contient en essence la matière de cent, de mille volumes ; le livre sans fin, celui qui ne vieillira pas, qui ne se démodera pas, qui ne lassera jamais, qui sera toujours d’actualité. Car l’auteur a su regarder en avant de son temps. Il a embrassé de sa vue magnétique le passé, le présent et l’avenir de l’univers, a prévu les découvertes, les révolutions, les progrès, les inventions, les politiques, les morales, et, par touches définitives, a peint de couleurs inaltérables tout cela, jusqu’au « moment de l’étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée, et des exterminations conséquentes, certitudes si peu malignement indiquées dans la Bible et par les Normes et qu’il sera donné à l’être sérieux de surveiller ».

Les Illuminations : voilà les fruits du « stock d’études monstrueux, s’éclairant sans fin », qu’un être prédestiné, soutenu par une volonté surhumaine, n’a pas craint d’aller cueillir en des vergers inconnus, au delà du monde palpable, dans des contrées jusqu’à lui inexplorées et où, sans doute, personne n’entrera plus jamais. Voilà l’écho des cloches de feu et d’or, les jonchées de diamants,les joyaux de splendeur insoutenable sertis aux établis surnaturels ; et voilà plus que tout cela, puisque ces poèmes sont, proprement, des éclats de la « lumière nature » des morceaux de soleil ! Aussi bien, ce sont « les Voix reconstituées, les Corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance » ! C’est l’oeuvre accompli, d’une pureté de neige. C’est l’oeuvre qu’Arthur, ce contempteur de tout et surtout de lui-même, n’a pas reniée : — je le sais.

Et puis, on aurait beau scruter ces poèmes, tels qu’ils nous sont parvenus des mains de M. Charles de Sivry, par l’entremise de M. Louis Le Cardonnel partant en retraite conventuelle, on n’y trouverait pas matière à la réprobation dont, en 1873, dans la Saison en Enfer — ce retour combattu de la foi de son enfance, — Rimbaud enveloppa sa production littéraire. On ne découvrirait pas, dans ces pures fusées du génie, de « sophismes de la folie » ; on n’y trouverait pas de spéculations métaphysiques damnables, ni « l’oubli des principes », ni religiosités extravagantes, ni fantasmagories mystagogiques. Au point de vue de la doctrine catholique, bien qu’elles recèlent, et singulièrement dans les proses, une perfection d’art inouïe, une plénitude d’expression nulle autre part atteinte, les Illuminations sont encore moins inquiétantes que la Saison en Enfer.

Le caractère mystique des Illuminations est indéniable. Elles sont le trophée rapporté d’une conquête dans l’au delà. Elles possèdent trop marqué le sceau de l’infini, pour qu’un doute subsiste sur leur origine. Mais il semblerait qu’Arthur, en même temps qu’il a dans les proses, sauf une seule fois, écarté résolument le nom de Dieu et les dissertations ressortissant à la théologie — lui pourtant possédé toujours du dogme catholique, — a procédé pour la composition de son recueil à des coupures, qu’il en a distrait, à un moment donné, que je crois être postérieur à la Saison en Enfer, une partie jugée par lui répréhensible. Ou encore, je crois que bon nombre de morceaux composant le livre actuel des Illuminations ont dû, à l’origine, faire partie d’un ensemble auquel il avait donné un autre titre, ensemble qui a disparu, qui, selon Verlaine dans les Poètes maudits, contenait les plus étranges mysticités et qui, selon une lettre du même Verlaine à M. Edmond Lepelletier, datée de la fin de 1872, se nommait la Chasse spirituelle.

Deux poèmes en prose en particulier, Génie et Matinée d’ivresse, ainsi que des vers, notamment Éternité, permettent cette hypothèse. On trouve en effet dans ces morceaux les traces de l’ambitieux projet conçu par le poète de réaliser la communion des Bons et des Méchants. Or ce projet, on le trouve aussi décrit par Verlaine dans Crimen amoris, conte envers datant de 1873 et dont le héros n’est autre que Rimbaud. Il y aurait lieu de supposer qu’en dépit de leur tendance Arthur a conservé ces poèmes parce qu’ils sont particulièrement intenses de pensée et d’expression, et qu’ils formaient, pour ainsi dire, le sommet de ses réalisations métaphysiques, et aussi parce que, isolés de leurs congénères, la signification principale en devenait hermétique. N’oublions pas qu’il a dit, de certaines de ses productions antérieures à la Saison en Enfer, qu’il en réservait la traduction. D’un autre côté, le style ramassé, synthétique, des Illuminations recélant un grand nombre de sens est là pour laisser au lecteur latitude d’interpréter à sa guise, selon la complexion de son esprit et ses dispositions. C’est ainsi qu’un poète catholique, ces temps derniers, sentait et voyait dans Génie une des plus parfaites et des plus fortes images du Christ et de la Rédemption.

Quand on lit les Illuminations, il ne faudrait jamais oublier, comme nous le recommande M. Paterne Berrichon, que Rimbaud n’est pas seulement un homme, mais l’Homme.

Verlaine, dans sa notice à la première édition des Illuminations, a dit qu’elles furent écrites de 1873 à 1875. Cette assertion, contredite par la réalité, par l’évidence, en ce qui concerne la majeure partie du livre, ne pourrait, à la rigueur, s’appliquer qu’à un certain nombre de proses. À moins que Verlaine ait voulu seulement fixer la date de la révision des poèmes. Dans ce cas, me semble-t-il, il serait dans le vrai. Et voici comment il faudrait alors dissiper le malentendu créé par cette assertion :

Conçu, sous un titre ou sous un autre, dès la fin de 1871 (comme l’indique Vertige, cet anathème jeté à la fausseté et à la sottise des institutions de ce monde, et qui serait terrible si l’auteur n’avait corrigé son voeu de destruction par une ironie plus sanglante encore à sa propre adresse), et continué en 1872 et 1873, l’ouvrage aurait été, après l’anéantissement volontaire de la Saison en Enfer, reconstitué, sélectionné, corrigé, augmenté par l’auteur. Celui-ci, ainsi que l’atteste Verlaine, l’aurait remis en 1875 à « quelqu’un qui en eut soin »,— c’est-à-dire à Charles de Sivry, de passage à Stuttgart, où Rimbaud se trouvait alors, quand l’audition des oeuvres de Wagner commençait à attirer en Allemagne nombre de musiciens de tous pays.

D’ailleurs cette rectification dans les faits et les dates aiderait singulièrement à comprendre l’amertume des dernières proses, Jeunesse, Vies, par exemple ; à expliquer les modifications apportées à d’autres, selon qu’on l’a vu par la publication des différentes versions ; à justifier les regrets et les ironies surajoutés à d’aucunes.

L’ordre, ou plutôt le désordre dans lequel le manuscrit des Illuminations a été transmis aux premiers éditeurs prouverait que Rimbaud, quand il s’en dessaisit, n’avait pas le désir de le voir publier. S’il est permis de se former une conviction sur des indices biographiques qu’il serait trop long de présenter ici, on sera amené à croire qu’après son adieu à la littérature, après sa « trahison au monde », le poète a fait volte-face à sa décision, a eu des sursauts d’agonie. Dans la Saison en Enfer, n’avait-il pas dit : « Au dernier moment, j’attaquerais à droite, à gauche ? » Devant l’inutilité apparue de son sacrifice et l’inadmission par le monde de sa contrition, repoussé qu’il se voyait encore par la méchanceté et l’incompréhension de certains, il se sera révolté contre l’arrêt dont lui-même s’était frappé. Lui était-il possible, en vérité, de se départir d’un coup de ce qui avait été, depuis sa plus tendre enfance, sa passion, sa raison d’être ? En face de la pénible et « rugueuse réalité à étreindre », il se sera retourné vers « l’autre monde », vers « l’habitation bénie par le ciel », et il aura continué, tout en se ménageant des ressources pour l’existence matérielle, de fréquenter, en secret, avec l’idéal, dans l’absolu. Est-il admissible que celui qui avait cru de son devoir de tout quitter, de tout abdiquer, de « brasser son sang » pour acquérir la suprême science à laquelle il attachait incomparablement plus de prix qu’à l’ensemble de ce qui constitue le bonheur et l’honneur communs, pouvait, d’une seule aspiration, éteindre la lampe brûlant en lui ? En d’autres termes, celui qui était engagé « à la découverte de la clarté divine » pouvait-il, d’emblée, renoncer à atteindre ce but ? Non. Avant de croire, avant de dire que son devoir lui était remis (Vies), je sais qu’il a cherché par tous les moyens réguliers à remplir calmement sa mission de poète. Ce qu’il avait écrit jusque là était, pour lui, seulement l’introduction à ce qu’il devait exprimer. Si, après 1875, il a suspendu son « immense oeuvre », c’est qu’autour de lui le cercle des impossibilités matérielles de recueillement s’est resserré, malentendus, fatigues corporelles, menaces de maladie, nécessité croissante d’activité physique et a, non pas amoindri son besoin d’infini, car celui qui une fois s’est nourri d’infini en garde à jamais l’appétit, mais a, pour un temps, suspendu la réalisation verbale des prodigieuses randonnées de son esprit.

La poésie avait été pour Arthur l’amante première et unique. Son mariage de raison avec ces exigences sociales ne pouvait l’en détourner radicalement. Le « charme qui l’avait pris âme et corps » devait l’attirer encore. Je crois qu’il s’y livra dès lors en cachette par singulier orgueil, malgré ce que, par excessive pudeur, il en ait dit, malgré qu’il se soit vanté du contraire. Un fait certain, c’est que, de 1873 à 1875, après la Saison en Enfer, nul oeil profane ne fut admis à contempler le trésor des illuminations se reconstituant, récupéré. Au contraire de ce qui s’était produit auparavant, pas une page, pas une parcelle de ce trésor ne se vit autour de lui, même dans l’intimité de la maison familiale. Si réellement le manuscrit des Illuminations est resté entre ses mains jusqu’en 1875, il a fallu, comme plus tard en Abyssinie et en Egypte son or, qu’il le portât constamment et jalousement sur lui. Puis, dans un accès d’impatience, soit à l’occasion d’une rencontre, soit en perspective du service militaire tant redouté par lui, soit encore dans la prévision d’un départ en pays lointain, il se sera, afin que « son bras durci ne traîne plus une chère image », débarrassé du précieux et mystérieux fardeau sans énoncer d’intentions à son égard, sans prendre la peine de le mettre en ordre, à la façon un peu dont on se débarrasse d’un objet gênant à porter avec soi. Avec une restriction cependant ayant conscience d’avoir accompli oeuvre unique, d’avoir procréé et enfanté une merveille, il se sera dit que tout de même ce serait dommage et sacrilège d’abandonner son inouïe progéniture aux fanges du chemin, et, alors, il se sera décidé à la confier, sans un mot, en détournant la tête, au tour de l’amitié.

La subjectivité dans les Illuminations est à ce point extraordinaire qu’elle absorbe les objets, se les assimile jusqu’à n’être plus qu’un avec eux, et réciproquement. Si l’on a jamais pu dire d’un poète qu’il portait en soi l’univers, c’est bien d’Arthur Rimbaud.

Il ne faut pas s’y tromper. Dans cette oeuvre surprenante, le poète, devenu voyant, se dédouble, se dépersonnifie, à son gré. Qu’il s’y féminise, qu’il s’y pluralise, qu’il s’y décorpore en un ou plusieurs personnages à la fois, en un ou plusieurs paysages ; qu’il parle de sa dame, de sa compagne, de son amie, de sa femme, de sa camarade, c’est toujours de lui, de lui seul qu’il s’agit. De lui total ou d’une ou de plusieurs parties ensemble de son entité morale et physique. Il est aussi bien le « brick » du Promontoire que le « touriste naïf » du Soir historique. Il est « Hélène » ; il est « Hortense », et Hortense est son don poétique. Souvent, il se mire dans des personnes, dans des faits, dans des phénomènes, et il devient eux-mêmes. Il est à la fois le « citoyen » et la « métropole crue moderne » de Ville. Dans Ouvriers, « Henrika » et « moi » sont deux parts de sa personnalité. Il en est de même pour « un homme et une femme superbes » de Royauté ; de même pour « une neige » et « un Être de beauté de haute taille » de Being beautous ; de même pour l’« aube » et l’« enfant » de Aube ; etc. Le Jeune Ménage, c’est lui seul. Les « conquérants du monde » et « le couple de jeunesse isolé sur l’arche » de Mouvement, c’est lui, lui seul. Les « drôles très solides » de Parade ne sont qu’un : lui ; et Parade, entre parenthèses, est une protestation ironique contre la diffamation et contre les insultes qu’on lui adressait en ce temps-là.

Comme dans la Saison en Enfer, on trouve dans les Illuminations l’explication et la justification des actes du poète, de ceux mêmes qui ont été le plus mal compris, le plus imprudemment décriés. Les passages ambigus à première vue, et pouvant donner prétexte à méchantes gloses, comportent toujours, quand on y regarde de près, des significations saines et nobles. Souvenons-nous de ces paroles de la Nuit de l’Enfer, qui est surtout un des exposés de la méthode suivie par le visionnaire au temps de la Chasse spirituelle :

« Il n’y a personne ici et il y a quelqu’un... Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l’anneau ? » etc. Tout le chapitre est à lire et à méditer par ceux qui aiment Rimbaud et qui cherchent, sans parti pris, à le comprendre.

Au surplus, il semble que toujours un fait matériel, important ou non, tant le souci de synthèse cosmique prime ici, a causé le déclenchement de la multitude des prolongements dans la vie, des aperçus dans le spirituel et le surnaturel. En d’autres termes, si Rimbaud part de la Terre, il bondit toujours dans le Ciel. Parfois, l’objet terrestre rencontré, ou simplement supposé, et qui a fourni motif à la construction de l’illumination, n’est pas nommé ; mais il se découvre aussi visiblement que s’il l’était et forme un écran derrière lequel flambent subjectivités, abstractions et mystères. Tel l’objet de Mémoire ; tel l’objet de Vagabonds, où Verlaine apparaît clairement, mais où, au fond, le « pitoyable frère » et « je » ne sont qu’une seule et même personne complexe, c’est-à-dire le poète lui-même, dont les puissances se sont dissociées et luttent entre elles, en champ clos. Dans la Saison en Enfer se trouve un cas pareil : chapitre Délires I. Sous le portrait de Verlaine, un des aspects, un des sens de ce chapitre, sous l’image de la Vierge folle, l’âme de Rimbaud, défaillante et égarée, bien que vouée dès toujours et pour toujours au christianisme, l’âme qui s’est enivrée de poisons païens, qui a péché en consentant à suivre l’esprit dans les spéculations les plus dangereuses, telle l’union du Bien et du Mal, l’âme du poète, souillée au sens catholique du mot, s’atteste vierge folle dominée par l’esprit despotique, par l’Époux infernal, et subjuguée par le coeur merveilleux.

À mon avis, il n’y a pas à s’enquérir d’une clef pour pénétrer dans les Illuminations, non plus que pour comprendre la Saison en Enfer. Nul doute qu’Arthur, au lecteur qui, ne comprenant pas, demanderait ce que veulent dire ces troublants poèmes, répondrait comme autrefois il le fit d’un ton tout modeste à sa mère qui le questionnait sur le sens de la Saison en Enfer : « J’ai voulu dire ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens. » Mais il faut tenir compte toujours de l’état d’isolement, de silence, d’oubli des contingences immédiates où le poète savait se placer, état qui l’hallucinait sur les mots dont il multipliait, dont il éternisait ainsi la signification, et sur les idées qui devenaient ainsi prophétiques. À ce propos, qui a déjà été formulé par M. Paterne Berrichon, le lecteur voudra se reporter à Scènes ; à Veillées, dont j’extrais ce paragraphe : « L’éclairage revient à l’arbre de bâtisse. Des deux extrémités de la salle, décors quelconques, des élévations harmoniques se joignent. La muraille en face du veilleur est une succession psychologique de coupes ; de frises, de bandes atmosphériques et d’accidents géologiques — Rêve intense et rapide de groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères parmi toutes les apparences. »

Il est bien évident, d’ailleurs, qu’Arthur Rimbaud, en inventant un verbe poétique accessible un jour ou l’autre à tous les sens, n’a pas eu en vue de frapper seulement les cinq sens de la chair, mais bien d’émouvoir toutes les sensibilités de la conscience et de l’intelligence ; de façon que chaque « amateur supérieur », en dehors de « l’amour maudit », et maudit justement parce qu’il a été ressassé à faux par la plupart des écrivains de tous temps et de tous pays, eu dehors de la vulgarité « infernale des masses », y trouvât sa « satisfaction irrépressible ». (Là, je me permettrai de donner une explication de ces mots. Chaque amateur supérieur, selon Rimbaud, a, à côté des penchants matériels à satisfaire et qui sont en fonction d’infirmités physiques, sa passion particulière, son « vice sérieux » : le bibliophile s’affole sur les livres, l’écrivain sur le style, le philosophe sur les données du monde. Le « vice » de Rimbaud fut, dès l’âge de raison, dès l’âge de sept ans, la poésie. La foule, le commun, les autres n’ont point de « vice sérieux » ; ils ne sauraient en avoir, trop occupés qu’ils sont à rassasier leurs appétits matériels ; et c’est pourquoi ils rient et parlent inconsidérément des choses de l’esprit en dehors de leur compréhension.)

Enfin, je rappelle que, dans Solde, Arthur a ainsi défini les Illuminations : « Élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, aux délices insensibles, - et ses secrets affolants pour chaque vice - et sa gaieté effrayante pour la foule ! »

Mais cette exclamation de Rimbaud ne se rapporterait-elle pas aussi à la Chasse spirituelle ? Et, alors, que pouvait donc être cet ouvrage ? Il me sera permis, j’espère, de venir proposer ici, à son sujet, quelques inductions.

Ce qu’il faut bien établir d’abord, c’est la date. Nous savons que le manuscrit de la Chasse spirituelle, confié à Verlaine, fut laissé par celui-ci à Paris au moment du départ pour la Belgique, fin juillet 1872. On ne peut donc placer l’élaboration de l’ouvrage à une date postérieure à ce juillet, et je voudrais montrer qu’il a été fait au cours des sept premiers mois de cette année 1872 et que les proses dont il se composait étaient sinon postérieures à la plupart des vers constituant la première partie du livre actuel des Illuminations, du moins contemporaines.

A l’appui de cette opinion, je rappellerai d’abord le témoignage de Verlaine. Dans les Poètes maudits, après avoir cité comme type des derniers vers de Rimbaud un fragment d’Éternité qui, comme l’a récemment révélé le manuscrit Richepin, est de mai 1872, il a écrit : « Mais le poète disparaissait. Nous entendons parler du poète correct. Un prosateur étonnant s’ensuivit. Un manuscrit dont le titre nous échappe et qui contenait d’étranges mysticités et les plus aigus aperçus psychologiques tomba dans des mains qui l’égarèrent sans bien savoir ce qu’elles faisaient. » Or, le manuscrit auquel Verlaine fait allusion ne peut être que celui de la Chasse spirituelle, qu’il avait d’ailleurs désigné sous ce titre dans la lettre à M. Edmond Lepelletier, dont il est parlé plus haut.

Mais, mieux que tout, les quelques brouillons de la Saison en Enfer qu’il m’a été donné, il y a deux ans, d’examiner avec la plus méticuleuse attention renseignent sur la date de l’ouvrage et permettent d’en deviner le caractère. C’est que ces écritures hâtives, ces notes rapides, fulgurantes, projections directes de l’âme, s’élançant à la façon des tourbillons de feu qui s’échappent d’un volcan en éruption, et tracées sans aucune attention ni intention d’art, introduisent sûrement, indiscrètement même et de façon presque violente, dans l’intimité morale d’Arthur. Dépouillée de littérature, de feinte humilité et même d’orgueil, la réalité de sa pensée apparaît ici tout entière ; et une oppression de conscience, évidente mais inexplicable si l’on n’admet pas la possibilité d’écrits ignorés et contemporains des vers des Illuminations (mai à juillet 1872), est dénoncée, éclate très douloureuse.

Le feuillet de ces brouillons constituant une partie de l’ébauche de l’Alchimie du verbe porte un mot qui est une date : juillet. Ce mot, il me semble, fixe l’époque où aurait été achevée l’oeuvre mystérieuse que le poète devait, un an plus tard, dans la Saison en Enfer, si magnifiquement rétracter. Car — j’insiste — ce ne peuvent être les Illuminations en bloc que Rimbaud a répudiées. Dans le brouillon en question, on parvient à lire : « Je me trouvais mûr pour le trépas, et ma faiblesse me tirait jusqu’aux confins du monde et de la vie vers la Cimmérie noire, patrie des morts... Je voyageai un peu. J’allai au nord. Je fermai mon cerveau à toutes les odeurs féodales, bergères, sources sauvages. Je voulus connaître la mer. — J’aimais la mer... Comme si elle dût me laver de ces aberrations. Je voyais la croix consolante. J’avais été damné par l’arc-en-ciel et les féeries religieuses ; et par le Bonheur, mon remords, ma fatalité, mon ver... » Est-il utile de faire remarquer que le voyage auquel il est là fait allusion fut, sans aucun doute possible, celui pour la Belgique et l’Angleterre ? Un peu plus haut, dans le même brouillon, j’avais lu : « Je ne pouvais plus rien, les hallucinations tourbillonnaient trop... Un mois de cet exercice : ma santé s’ébranla. J’avais bien autre chose à faire que de vivre... » De tout cela, et particulièrement des mots « un mois de cet exercice », je déduis que c’est bien en juin et commencement de juillet que se place le terme de cette phase de visions et d’écrits exorbitants, dont j’ai cru voir des spécimens dans Matinée d’ivresse et Génie.

Et l’on songe alors avec émotion à la lettre qu’Arthur adressait à M. Delahaye au mois de juin de cette même année 1872, lettre où sont dits les jeûnes et les mortifications singulières employés par le veilleur pour s’exalter l’extase, lettre où des termes de scatologie et d’argot sont placés, tels les pavés d’une barricade, pour défendre l’entrée dans les sentiments véritables de l’auteur, dans l’intimité de sa personnalité profonde, et aussi par habitude de conversation familière et convenue avec un ami d’enfance.

D’autre part, on n’a peut-être pas oublié que la réclamation instante par Rimbaud du manuscrit de la Chasse spirituelle, oublié ou laissé par Verlaine dans une enveloppe cachetée, chez ses beaux-parents, au moment du départ pour un voyage qui devait se prolonger au delà de toutes prévisions, et ensuite égaré dans des circonstances que je n’ai pas à rappeler ici, fut une des causes ou plutôt fut la cause déterminante du drame de Bruxelles.

Que pouvaient donc contenir ces pages pour que Rimbaud, d’ordinaire si indifférent sur le sort de ses productions littéraires, y tînt à ce point ? On ne le saura probablement, au juste, jamais. Mais on doit conjecturer, par la façon même dont il y fait allusion dans la Saison en Enfer et dans les brouillons de celle-ci, que cette portion de son oeuvre est, malgré les épithètes réprobatrices dont il la couvre et le ton d’ironie employé pour la désigner, la seule qui ait satisfait son orgueil créateur. Et quand je dis son orgueil créateur, je ne veux pas dire ses ambitions de toute sa vie, je veux dire son ambition seulement du premier semestre de 1872, au temps où, libéré systématiquement d’entraves morales, il oeuvrait selon les rites préconisés dans la théorie du voyant. Et la conclusion vient d’elle-même : la Chasse spirituelle fut, de même que certaines illuminations de cette époque-là, illuminations qui ont dû à l’origine faire partie du manuscrit perdu, le plus haut point d’exaltation du génie dans la création de « nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues ».

Il faut bien admettre que Rimbaud, ce buveur de science, ce liseur insatiable, ce fouilleur impitoyable des poésies et des philosophies, après avoir vu plus loin, plus haut et plus profond que la généralité des possédés de l’esprit anciens et modernes, a voulu, non satisfait des réponses données à ses questions par le monde visible, écarter le rideau de « l’azur, qui est du noir », et interroger les mondes invisibles ; qu’il a violé le Ciel, et, s’identifiant à la lumière absolue enfin découverte, qu’il s’est lancé dans la création mystique. Mais, jusqu’où poussa-t-il ses investigations dans l’infini, et quelles formidables visions, où il crut un moment avoir trouvé bonheur et raison, rapporta-t-il de ces régions vertigineuses ? La lecture de la Chasse spirituelle pourrait seule nous instruire de façon précise sur ce point. Il est bien certain, dans tous les cas, que ces conquêtes ne pouvaient ressembler en rien aux butins conquis jusqu’à lui, et que les « nobles minutes » de « vie éternelle » entrevue, « fêtes » auxquelles devaient participer des « magies », des « féeries religieuses », pour aboutir aux « sophismes de la folie la plus informée » — comme il est écrit dans les brouillons de la Saison en Enfer — prirent des proportions assez monstrueuses pour effrayer leur annonciateur lui-même.

Y a-t-il lieu de déplorer la perte de cette oeuvre, certes unique en valeur de pensée et d’écriture, comme sont uniques les Illuminations, comme est unique la Saison en enfer ? Oui, sans doute, au point de vue littéraire. Mais, à un autre point de vue qui m’est cher, celui de la déférence envers l’auteur et de la soumission à son désir tacite, ainsi que vraisemblablement au point de vue catholique, je sens, je crois qu’il est préférable que ce manuscrit reste à jamais scellé. Et c’est surtout dans le caractère général d’Arthur, dans son attitude ultérieure à 1873, que je puise les raisons de cette préférence. Et puis, dans la Saison en Enfer, devant l’incertitude où il était du sort réservé par un hasard à l’« opéra fabuleux » dont il n’avait plus la libre disposition, n’a-t-il pas pris soin de prémunir contre, en déclarant que cette oeuvre était entachée d’erreur ?

Et bien qu’il soit difficile de définir le genre d’erreur dont il s’agissait, on peux supposer ; eu égard à l’indépendance morale du poète, qu’il avait dû aller bien loin, monter bien haut, trop haut, dans sa poursuite d’un monde surnaturel ; difficile à capturer sans accidents.

Cependant, comme je l’ai expliqué au début de cet essai, tout, de la Chasse spirituelle, ne doit pas être perdu. De 1873 à 1875, l’arbre de la science du Bien et du Mal a dû être émondé de ses pousses malsaines, de façon à n’offrir à notre curiosité, à la délectation, que de purs fruits de beauté et d’extase. Je pense, je crois que « les Voix reconstituées »,dont il est parlé dans les Illuminations, ne sont autres que celles entendues dans la période visionnaire du printemps et de l’été 1872. Parmi elles, il a fait un choix qu’il réunit à d’autres Voix, à des Visions d’ordre moins périlleux.

Insondable Sagesse présidant aux destinées humaines ! Après avoir voulu à la poésie rénovée un avenir matérialiste, après avoir cherché à expulser de lui toute idée de sereine beauté chrétienne ; après s’être livré corps et âme, à coeur perdu, aux déformations par lui jugées indispensables pour atteindre son but ; après s’être librement, dans ce but, soumis aux pratiques les plus répugnantes et les plus dures, pratiques du reste équivalentes sur bien des points à l’ascétisme et à l’abnégation des premiers chrétiens, l’épistolier de la théorie du voyant, devenu maître des visions, spectateur et juge de l’infini, a abouti, au sortir d’entretiens si redoutables avec le Mystère, au spiritualisme le plus haut, le plus fatalement catholique, à la Saison en Enfer. N’est-ce pas ici le moment de se rappeler, en songeant à ce que pouvait être la Chasse spirituelle et à sa disparition, ce passage de saint Paul racontant sa conversion : « Je connais un homme qui fut ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) ; mais je sais bien que cet homme fut ravi (si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait), et qu’il entendit des paroles mystérieuses, qu’il n’est pas permis ci un homme de rapporter. »

Quoi qu’il en soit, Rimbaud, soulevé par les puissances de révolte maîtresses de son temps et de son sang, ne devait pas, lui, ne pouvait pas se soumettre de suite, comme Paul, après la révélation. Son combat avec l’ange allait se prolonger bien des années encore, presque tout au long de sa vie ; et, réfractaire à la paix et au bonheur communs, il devait expier en silence, sans courber le front ni s’avouer vaincu, l’ambition d’avoir tenté, une fois, de bouleverser les cieux. Que peut importer, en face de Dieu, le masque de scepticisme et d’indifférence qu’à partir de la destruction de la Saison en Enfer il apposa sur sa palpitante personnalité ? Ses gestes et ses pas, dénonçant son inquiétude, devaient révéler son intimité cachée et prouver, son impatience, sa hâte de fuir le siècle.

Il n’est pas douteux que le Christ ; appelé à son aide dans un des feuillets de son « carnet de damné », avait répondu virtuellement à son appel. En réalité, le Christ avait-il jamais cessé, si outragé et méconnu qu’il ait été par Arthur, d’être son dominateur ?

L’emprise du Christ devait aller toujours en se resserrant. Mais le lutteur obstiné qu’était Rimbaud proportionnait la défense à la taille de l’adversaire. Autrefois, il avait élevé le ton du blasphème et du sacrilège en raison même de l’attachement et du respect qu’il avait, petit enfant, porté aux objets de son culte ; et cela se comprend : plus l’arbre est dru, plus on le secoue fortement pour essayer de le déraciner. Maintenant, au fur et à mesure du resserrement de l’étreinte chrétienne, il ceignait plus farouchement l’armure d’indifférence sous laquelle, en lui, sévissait, de plus en plus âpre, l’éternel conflit, dont l’issue est toujours une victoire pour le Christ.

Arthur avait écrit dans la Saison en Enfer : « Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J’ai dit : Dieu. Je veux la liberté dans le salut. » Cela est clair. Son âme est à Dieu, mais sa chair repousse encore le joug de l’Eglise, qui n’admet pas le salut hors d’elle. C’est de l’hérésie, peut-être ; mais il n’en demeure pas moins que, vis-à-vis de l’Église catholique, Rimbaud fut, aux tournants de la vie comme à l’approche de la mort, l’enfant prodigue qui se réfugie d’instinct près de sa mère ; car ce « voleur de feu », ce garrotteur de soleil demeura toujours, malgré lui et malgré tout, le fils de son baptême. « Pourquoi — s’écrie-t-il dans les brouillons de la Saison en Enfer — a-t-on semé une foi pareille dans mon esprit ! Oh, l’idée du baptême. Il y en a qui ont vécu mal, qui vivent mal et qui ne sentent rien ! C’est mon baptême et ma faiblesse dont je suis esclave ! »

Que penser de cris pareils ? Est-il possible de douter de l’invincible foi de celui qui les a poussés ? Et ne marquent-ils point, en même temps, toute la violence du combat, dans la souffrance, qui se livrait en cet esprit révolté ?

En définitive, et pour essayer de ramasser en une formule les aperçus que mon inexpérience d’écrire m’a sans doute empêchée d’exprimer bien clairement, je dirai : Rimbaud, malgré qu’il se soit aventuré aux sphères interdites, malgré qu’il ait mangé le fruit défendu, ne s’est pas damné. Il a toujours su fuir à temps le grand péril. Je dirai même que d’avoir violé les cimes l’a confirmé dans sa mission providentielle, laquelle fut, comme cela éclate aujourd’hui, de pousser les âmes d’élite vers Dieu. Et j’ai la conviction absolue qu’il entrait aussi dans les desseins d’En-Haut que cet élu se vêtît sur la terre des oripeaux de l’incroyance, afin de mieux prouver aux hommes l’inanité de leurs révoltes contre la Puissance Éternelle.

Mai 1914, Le Mercure de France, Paris, juin 1914, p. 699 et suiv.

L’âme soeur

« Parmi les grands lecteurs d’Isabelle Rimbaud, il y a Philippe Sollers. Peut-être le meilleur, le plus attentif aux inflexions de la voix et de l’écriture, et le moins embourbé dans les obstuses querelles laïcardes ou cléricales du siècle passé et de l’autre. C’est dans Studio, singulier récit méditatif autour de Rimbaud et de Hölderlin. Il n’y est pas question seulement d’Isabelle, mais aussi de Vitalie, la soeur qui précède, né en 1858, et qui meurt en 1875, dont on connaît le très émouvant "journal" de Roche en 1873, et celui de Londres en 1874, et les lettres anglaises envoyées à Isabelle. Sur Isabelle : « Elle n’a rien à voir avec la pseudo-sainte ou l’horrible bigote falsificatrice que le cinéma social va mettre en scène à partir de là. » Voilà tout simplement la clef pour entendre ce que dit Isabelle Rimbaud, et pour entendre l’oeuvre de Rimbaud elle-même. »

Eric Marty, Rimbaud mourant.

Ouvrons Studio :

Le dimanche 4 octobre 1891, à Marseille, Isabelle Rimbaud prend des notes près du lit d’hôpital de son frère. Il est plongé, dit-elle, dans une sorte de léthargie qui n’est pas du sommeil (la douleur l’empêche de vraiment dormir), mais plutôt de la faiblesse. Et elle ajoute : « En se réveillant, il regarde par la fenêtre le soleil qui brille toujours dans un ciel sans nuages, et se met à pleurer en disant que jamais plus il ne verra le soleil dehors. ’J’irai sous la terre, me dit-il, et toi tu marcheras dans le soleil ! " Et c’est ainsi toute la journée, un désespoir sans nom, une plainte sans cesse. »

Le dimanche 4 octobre 1891, à Marseille, Isabelle Rimbaud prend des notes près du lit d’hôpital de son frère. Il est plongé, dit-elle, dans une sorte de léthargie qui n’est pas du sommeil (la douleur l’empêche de vraiment dormir), mais plutôt de la faiblesse. Et elle ajoute : « En se réveillant, il regarde par la fenêtre le soleil qui brille toujours dans un ciel sans nuages, et se met à pleurer en disant que jamais plus il ne verra le soleil dehors. ’J’irai sous la terre, me dit-il, et toi tu marcheras dans le soleil ! " Et c’est ainsi toute la journée, un désespoir sans nom, une plainte sans cesse. »

Voilà qui est plus sérieux. Il n’y a aucune raison de mourir, et toute curiosité de ce côté-là est profondément malade. La Momie [23] était donc nécrophile ? Eh oui, bien sûr, l’éternel problème est là. Ce n’est pas par hasard si la Bible n’arrête pas de répéter sur tous les tons que le Dieu qui parle à travers elle est un Dieu des vivants, pas des morts. Laissez les morts enterrer les morts, laissez les morts abuser les morts. « Ne vous laissez pas mettre au cercueil », a lancé Artaud une fois. C’est-à-dire, raisonnablement : « Ne soyez jamais, par avance, en train de vous voir mettre au cercueil ou en cendres. » « je crois aux forces de l’Esprit », a dit la Momie, « je ne vous quitterai pas ». Quelle bizarre incantation, quelle étrange façon de vouloir squatter les psychismes ! C’est du Christ rewrité : « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde », etc. Mais là, qu’on le veuille ou non, c’est un dieu vivant qui est censé parler, et non pas un mort vivant, c’est-à-dire le contraire d’un bienheureux taciturne... Rien à voir, pas la moindre table tournante, le soleil réel, les arbres et les fleuves réels, un ciel toujours bleu réel, un réel sans fin plus réel. Et même, allons-y, un rite anthropophagique « J’attends Dieu avec gourmandise », dit quelque part Rimbaud, toujours précis) qui révulse, à juste titre, les puritains de tous les âges, pornographes ou coincés divers, selon les cas. C’est quand même amusant, cette pilule contraceptive christique : avortement du cadavre, bout de pain gratis ! Démonstration ? Prenez un pape, jetez-le dans la mêlée, et vous serez édifié : délires, dévotions débiles, vomissements, agenouillements, crises de nerfs, grimaces obscènes, rictus, transes, scatologie, rien ne manque à la scène. Personne n’est plus proche, finalement, d’une religieuse en cornette qu’un bon franc-maçon militant, un anarchiste recuit, un trotskyste revitaminé, un homosexuel sensible, une féministe de choc. Vous ajoutez deux curés intégristes, trois pasteurs pincés, quatre rabbins réprobateurs, cinq imams frénétiques, et la boucle est bouclée : vive le pape ! Après quoi, vous pourrez écouter le sermon habituel de la Libre-Pensée, dans lequel il est question de tout, sauf de penser.

Mais, au fait, qu’appelle-t-on penser ?

— C’est vrai, dit Stein, la Momie ne pensait pas. Il calculait, rusait, sentait, anticipait, divisait, régner, mais penser au fond, lui restait opaque. Il trouvait les philosophes inutilement compliqués et sans importance, ce qui, entre nous, est vrai la plupart du temps. En revanche, gourouterie, magie, tendance à l’escroquerie, hâblerie, poudres de pseudo-orgies, tout l’amusait, lui paraissait plausible. Comme tous les grands sceptiques, il y croyait. Pas vraiment, mais quand même. Décidément, le dix-neuvième siècle...

— Deux mille ans, cinq mille ans... Écoutez : « Si les vieux imbéciles n’avaient pas trouvé du moi que la signification fausse, nous n’aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s’en clamant les auteurs ! »

— De qui est-ce ?

— Rimbaud, 15 mai 1871.

— Huit jours avant la Semaine sanglante ?

— Cela même.

— Il a quel âge à ce moment-là ?

— Seize ans et demi.

— L’énigme commence.

— Elle n’est pas près de finir.

Le 28 octobre 1891, Isabelle Rimbaud, épuisée, raconte : « Maintenant c’est sa pauvre tête et son bras gauche qui le font le plus souffrir. Mais il est le plus souvent plongé dans une léthargie qui est un sommeil apparent, pendant lequel il perçoit tous les bruits avec une netteté singulière. Puis, la nuit, on lui fait une piqûre de morphine.

« Éveillé, il achève sa vie dans une sorte de rêve continuel : il dit des choses bizarres très doucement, d’une voix qui m’enchanterait si elle ne me perçait le coeur. Ce qu’il dit, ce sont des rêves, pourtant ce n’est pas la même chose du tout que quand il avait la fièvre. On dirait, et je le crois, qu’il le fait exprès.

« Comme il murmurait ces choses-là, la soeur m’a dit tout bas : " Il a donc encore perdu connaissance ? " Mais il a entendu et est devenu tout rouge ; il n’a plus rien dit, mais, la soeur partie, il m’a dit : " On me croit fou, et toi, le crois-tu ? " Non, je ne le crois pas, c’est un être immatériel, presque, et sa pensée s’échappe malgré lui. Quelquefois, il demande aux médecins si eux voient les choses extraordinaires qu’il aperçoit, et il leur parle et leur raconte avec douceur, en termes que je ne saurais rendre, ses impressions ; les médecins le regardent dans les yeux, ces beaux yeux qui n’ont jamais été aussi beaux et plus intelligents, et se disent entre eux : "C’est singulier." Il y a dans le cas d’Arthur quelque chose qu’ils ne comprennent pas.

« Les médecins, d’ailleurs, ne viennent presque plus, parce qu’il pleure souvent en leur parlant et cela les bouleverse.

« Il reconnaît tout le monde. Moi, il m’appelle parfois Djami, mais je sais que c’est parce qu’il le veut, et que cela rentre dans son rêve voulu ainsi ; au reste, il mêle tout et... avec art. Nous sommes au Harar, nous partons toujours pour Aden, et il faut chercher des chameaux, organiser la caravane ; il marche très facilement avec la nouvelle jambe articulée, nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets richement harnachés ; puis il faut travailler, tenir les écritures, faire des lettres. Vite, vite, on nous attend, fermons les valises et partons. Pourquoi l’a-t-on laissé dormir ? Pourquoi ne l’ai-je pas aidé à s’habiller ?

Que dira-t-on si nous n’arrivons pas au jour dit ? On ne le croira plus sur parole, on n’aura plus confiance en lui ! Et il se met à pleurer en regrettant ma maladresse et ma négligence : car je suis toujours avec lui et c’est moi qui suis chargée de faire tous les préparatifs. »

Isabelle, ici, écrit à sa mère, laquelle se moque pas mal que son fils mourant, Arthur, ait ou non des visions poétiques augmentées par l’effet de la morphine. Une mère veut le corps ; une soeur, l’âme ; reste l’esprit si l’on veut, à travers les mots qui, modelés d’une certaine façon, déclenchent une jalousie métaphysique inextinguible (celle de Verlaine, par exemple, tantôt exaltée, tantôt amère). Isabelle deviendra exécutrice testamentaire des écrits de son frère, elle canonisera ces dernières scènes passées à son chevet (qui ont donc duré un certain temps, du 28 octobre au 10 novembre), en notant malgré tout qu’il n’arrête pas de répéter « Allah Kerim, Allah Kerim ! » « la volonté de Dieu, c’est la volonté de Dieu, qu’elle soit... »). Il est devenu pour elle « un saint, un martyr, un élu ». Comment pourrait-elle formuler autrement ce qui se révèle à elle ?

Elle écrit encore, en 1896 :

« Par moments, il est voyant, prophète, son ouïe acquiert une étrange acuité. Sans perdre un instant connaissance j’en suis certaine), il a de merveilleuses visions : il voit des colonnes d’améthystes, des anges marbre et bois, des végétations et des paysages d’une beauté inconnue, et pour dépeindre ces sensations il emploie des expressions d’un charme pénétrant et bizarre...

« Quelques semaines après sa mort je tressaillais de surprise et d’émotion en lisant pour la première fois les Illuminations.

« Je venais de reconnaître, entre ces musiques de rêve et les sensations éprouvées et exprimées par l’auteur à ses derniers jours, une frappante similitude d’expression avec, en plus et mieux dans les ultimes expansions, quelque chose d’infiniment attendri et un profond sentiment religieux.

« Je crois que la poésie faisait partie de la nature même d’Arthur Rimbaud ; que jusqu’à sa mort et à tous les moments de sa vie le sens poétique ne l’a pas abandonné un instant. « Je crois aussi qu’il s’est contraint à renoncer à la littérature pour des raisons supérieures, par scrupule de conscience : parce qu’il a jugé que "c’était mal" et qu’il ne voulait pas y "perdre son âme". »

Oui, comment pourrait-elle s’exprimer autrement ? Et pourtant, elle a raison : la poésie n’a rien à voir avec la littérature, la transformer en littérature est très mal, non pas pour des raisons morales ou religieuses, mais simplement parce que la question ne se pose pas. Rien de plus naturel, concret, évident, la poésie, on ne la fabrique pas, on la vit, on la respire, on l’habite ; elle vous vit, elle vous respire, elle vous habite, le soleil brille, le ciel est bleu, la neige tombe, la mer miroite, la voix parle, l’oeil voit. Pourquoi pas Allah Kerim ? Pourquoi pas la Vierge, les saints, les martyrs, le concert ? Pourquoi pas des anges marbre et bois ? Pourquoi pas ici, en ce moment même, cette table et l’immédiateté de son bois ?

Je comprends, je comprends... C’est ce que chacun vit, au fond, sans oser se le dire : l’instant, le moment pour rien, en Abyssinie ou ailleurs, le tournant, la porte invisible, voilà on est de l’autre côté, agent secret de sa propre existence, on y est, ça y est, on y est. Vous pouvez laisser tomber l’apparence, laisser aux autres la revanche de l’apparence. Qu’importe qu’ils vous voient petit, grand, jeune, vieux, riche, pauvre, malade, en bonne santé, mourant, cadavre, gai, triste, brun, blond, sobre, ivre, habillé, nu, muet, parlant, présent, absent ? Abandonnez-leur tout ça, ils sont contents. Rimbaud, depuis le Harar, dit souvent qu’il veut rentrer avec ses économies, se marier, avoir un fils qui deviendra ingénieur, des trucs comme ça, très simples, qui font encore hurler les poètes littérateurs ou les romanciers littérateurs occupant l’espace pour cacher que tous les hommes sont poètes et romanciers par définition. En tout cas, la première lettre d’Isabelle nous renseigne sur l’essentiel. C’est elle, il le lui dit, qu’il va épouser, faire travailler, emmener là-bas pour remplacer son domestique et petit ami Djami, à qui il charge sa soeur de verser de l’argent après sa mort. C’est elle qui se confond dans sa « rêverie » avec une indigène qui a habité avec lui pendant un certain temps dans ce trou perdu du Yémen. « Au reste, écrit Isabelle, il mêle tout et... avec art. » Au reste, au reste... Impossible, avec la bonne oreille, de ne pas entendre ici une nouvelle Électre parlant de son frère chéri et vengeur, Oreste [24] . Rimbaud pense réellement que s’il se tire de ce mauvais pas, de cette maudite jambe, il prendra sa soeur avec lui, son enfant, sa soeur, et qu’ils iront vivre là-bas ensemble. Évidemment, il y a du boulot : caravanes, comptabilité serrée, correspondance. Mais souvent, aussi, on se repose. Les soirées sont longues, on n’entend que quelques prières d’Arabes isolés ou les chiens qui aboient.

On peut se parler à demi-mot. Tu es de mon sang, et le sang ment moins que bien d’autres choses. Tu crois vraiment en Dieu ? Va pour Dieu.

Voici ce que dit l’âme soeur : « Que peut me faire la mort, la vie, et tout l’univers et tout le bonheur du monde, maintenant que son âme est sauvée ? [...] Quand je suis rentrée près de lui, il était très ému, mais ne pleurait pas ; il était sereinement triste, comme je ne l’ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux comme il ne m’a jamais regardée. Il a voulu que j’approche tout près, il m’a dit : "Tu es du même sang que moi : crois-tu, dis, crois-tu ?" J’ai répondu : "Je crois : d’autres bien plus savants que moi ont cru, croient ; et puis je suis sûre à présent, j’ai la preuve, cela est !"

« Il m’a dit avec amertume : "Oui, ils disent qu’ils croient, ils font semblant d’être convertis, mais c’est pour qu’on lise ce qu’ils écrivent, c’est une spéculation ! " J’ai hésité, puis j’ai dit : "Oh ! non, ils gagneraient davantage d’argent en blasphémant ! " Il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux : moi aussi. Il a voulu m’embrasser, puis : "Nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous sommes du même sang. Tu crois, alors ?" Et j’ai répété : "Oui, je crois, il faut croire". »

Voilà un mariage mystique et incestueux de la plus belle eau, ou je ne m’y connais pas. On comprend qu’il scandalise tout le monde, dévots, antidévots, simples veaux. Sacré Rimbaud : Vitalie, Isabelle... Les yeux dans les yeux, le ciel même dans les yeux des yeux... Ils seront maintenant tous follement jaloux d’Isabelle.

« Alors il m’a dit : "Il faut tout préparer dans la chambre, tout ranger, il va revenir avec les sacrements. Tu vas voir, on va apporter les cierges et les dentelles ; il faut mettre des linges blancs partout. Je suis donc bien malade" ! »

Eh oui, il est vraiment très malade... Et Isabelle, tous comptes faits, est une jolie et sérieuse jeune femme de province qui se débrouille comme elle peut face à une situation énorme. Elle n’a rien à voir avec la pseudo-sainte ou l’horrible bigote falsificatrice que le cinéma social va mettre en scène à partir de là. Quand le grand mensonge familial est ébranlé sur ses bases, il produit immédiatement son film-écran, son film-fumée, son film-bavardage-à-côté, religieux à droite, antireligieux à gauche. Tout, mais pas ça :

Mon âme éternelle,

Observe ton voeu

Malgré la nuit seule

Et le jour en feu.

Voilà : ce matin, le ciel, à l’est du studio, est rouge comme des braises de satin. Je sors à nouveau de la nuit seule. Je tutoie mon âme éternelle, ce qui, avouons-le, ne m’arrive pas si souvent. Elle observe son voeu, cette âme, malgré les brûlures noires du temps, de la solitude. Il vaut mieux dormir, à présent.

Philippe Sollers, Studio, Gallimard, 1997, p. 139-151.

Folio, p. 184-195.

Il faut lire également le chapitre consacré à « Isabelle R. » dans Un vrai roman (2007). Il est question d’inceste et de soeur (motifs récurrents dans les romans de Sollers).

Isabelle R.

Il y a une femme qui a été tellement décriée que je ne résiste pas au plaisir de faire son éloge : Isabelle Rimbaud.

Elle n’a rien compris, mais elle a, de ce fait, beaucoup mieux compris que ceux qui ont mal compris.

L’aventure de Rimbaud n’est pas « littéraire », elle n’est pas non plus celle « d’un mystique à l’état sauvage » (Claudel [25]) qu’il faudrait domestiquer, elle n’est en rien l’annonce d’une révolution sociale (Breton), au contraire. Rimbaud n’est ni un dévot en devenir, ni un trotskiste virtuel.

Verlaine a mal compris, Mallarmé a mal compris, Claudel, pourtant foudroyé, a mal compris, les surréalistes ont mal compris, et les « poètes » comprennent plus mal encore. Ils ont tous de très bonnes raisons d’en vouloir à Isabelle, témoin capital de la fin de Rimbaud à Marseille. C’est, au fond, un problème d’inceste et de sœur.

Verlaine, « vierge folle », puis hypocrite « Loyola » ; Mallarmé disant que Rimbaud, « s’étant opéré vivant de la poésie », avait des « mains de blanchisseuse » [26] ; Claudel coincé par sa propre sœur en route pour la folie ; Breton obsédé par les dégâts de la conversion de Claudel, etc., tout le monde, entre misère sexuelle et rumination « littéraire », passe à côté d ’une expérience unique, percée au-delà du dire, le dire n’étant pas une obligation.

Isabelle comprend mieux, à cause, précisément, de ses limites « religieuses ». Son frère est un saint, mais de quelle nature ? En tout cas, il faut le défendre contre les potins sexuels et la manie « littéraire ». C’est beaucoup plus, tout à fait autre chose, mais quoi ?

On se moque d’Isabelle, mais les filles Rimbaud (voir le journal de Vitalie à Londres dont personne ne s’était soucié avant que je le mette en perspective dans Studio) sont la noblesse même. Leurs préjugés sont moins importants que la perception, constamment et organiquement juste, qu’elles ont de leur frère. Beaucoup plus juste, en tout cas, que celle, homosexuelle (explicite ou refoulée) , des contemporains et des successeurs .

Exemple, lettre d’Isabelle, en août 1895 :

« Ce serait une erreur de croire que l’auteur d’Une saison en enfer a jamais pu se plier à la vulgarité de la vie du commun des mortels. »

Parfait.

L’année suivante (réaction à un article de journal) :

« Pourquoi insister sur des misères démesurément simplifiées ? » En effet.

Et puis :

« Croyez-vous qu’on le méprisait tant que cela ? N’y avait-il pas, dans ces dédains apparents, une forte dose d’envie, la crainte de succès présumables pour l’avenir, et le désir de les enrayer d’avance ? »

On ne saurait mieux dire. Et encore :

« Il possédait l’anglais à fond, et le parlait aussi purement que le plus parfait gentleman. »

Rimbaud gentleman ? Stupeur des vieux amis de province, Delahaye, Verlaine, avec leur argot pénible et merdique. Jugement, en tout cas, qui rejoint les descriptions de l’autre sœur, Vitalie, à Londres, en 1874.

Il faut voir comment Rimbaud, après sa mort (1891), est traité par les journalistes et les échotiers français de l’époque : polisson, vagabond, communard, escroc, racoleur, carliste, propre à rien, ivrogne, fou, bandit, etc.

De nos jours, hagiographie et légende, ce qui est la façon renversée de passer à côté du sujet.

Isabelle, d’emblée, pointe l’essentiel :

« Je crois que la poésie faisait partie de la nature même d’Arthur Rimbaud ; que, jusqu’à sa mort et à tous les moments de sa vie, le sens poétique ne l’a pas abandonné un instant. » (Je souligne.)

Et aussi :

« On peut sans crainte faire entrer, dans les révélations de ses derniers jours, extases, miracles, surnaturel et merveilleux, on restera toujours en dessous de la vérité. »

Isabelle parle ici avec ses mots de paysanne ignorante et dévote, elle vient, en réalité, de faire la connaissance de son frère en le veillant et en l’écoutant beaucoup. Sous la pression de l’opium qu’on lui donne comme calmant, il improvise pendant des heures, musique qu’elle dira, plus tard, retrouver dans les Illuminations. Tout naturellement, elle range cette expérience dans le seul registre symbolique qu’elle connaisse : la dévotion catholique, et la foi ou les visions qui y sont associées.

Ici, tout le monde se cabre : Breton est indigné de retrouver là l’opium du peuple et l’obscurantisme religieux ; Claudel s’enflamme puis se méfie (il a été « séminalement » influencé par les Illuminations, mais enfin, ça va comme ça, et, plus tard, quand on lui reparlera de Rimbaud, il répondra qu’une messe suffit pour sa mémoire). La légende de la falsification et de la récupération « catholique » par une sœur abusive est en route, et inutile de dire que si les dévots anticléricaux se déchaînent, les « catholiques », dans leur ensemble, s’en foutent royalement.

En somme, c’est le contraire de l’affaire Nietzsche, même si le parallèle est tentant. Isabelle, Camille, Élisabeth ? Trois sœurs, en tout cas, sur la chose.

Claudel, après son ordination manquée, veut faire vendre du Claudel, et ce sera le théâtre, avec, comme expiation, une interminable, et souvent très belle, lecture de la Bible en latin. Mais enfin, bon, plutôt Isabelle : après tout, elle était là, et Rimbaud est mort dans ses bras, scellant, dans son langage à elle, un fabuleux mariage d’au-delà. Je ne la sens pas inventer, les heures qu’elle a vécues sont ici bouleversantes et intenses. Au Harar, dit-elle, « il illuminait splendidement la salle de réunion et organisait des concerts, musique et chants abyssins ».

Histoire génétique de sœur, et pas d’« âme sœur ».

Extrême jalousie et consternation, en revanche, chez les « frères » imaginaires.

Comme on sait, Rimbaud n’a jamais coupé les ponts avec sa famille, comme il l’a fait avec le milieu « littéraire ». On connaît son programme de retour : avoir le plus d’argent possible, se marier, avoir un fils qui devienne ingénieur, etc., décisions qui font encore se révulser la bien-pensance poétique. Moins remarquée est son invocation finale et constante sur son lit d’agonie : al-Kârim ! al-Kârim !, un des noms de Dieu signifiant l’« abondant », le « riche », le « munificent », le « généreux ». Mais c’est aussi, en alchimie arabe, le nom de la Pierre philosophale.

Comme le disent souvent au lecteur les traités de cette dimension, pour conclure un passage important : Comprends !

Je ne fais que prendre au sérieux l’alchimie du verbe.

Philippe Sollers, Un vrai roman. Mémoires, Folio 4874, p. 373-378).

Marcelin Pleynet, dans son dialogue ininterrompu avec Rimbaud et Sollers [27]...

Soeur

Isabelle Rimbaud ne s’y trompe pas. « Ce serait une erreur de croire que l’auteur d’Une Saison en enfer ait jamais pu se plier aux vulgarités de la vie du commun des mortels. »

Isabelle Rimbaud ne s’y trompe pas. « Ce serait une erreur de croire que l’auteur d’Une Saison en enfer ait jamais pu se plier aux vulgarités de la vie du commun des mortels. »

Il est vrai qu’elle tient la place de la mère... très absente en cet endroit.

La mère assume la chronologie archaïque naturelle... « Mme Rimbaud n’est pas d’une nature affable et j’aurais lieu de penser que les entretiens projetés, vu surtout du sujet, ne fussent promptement écourtés. »

La soeur préserve l’instant décisif où le temps, le « chronos », se perd.