« La douleur est aussi une joie, la malédiction est aussi une bénédiction, la nuit est aussi un soleil, — éloignez-vous, ou bien l’on vous enseignera qu’un sage est aussi un fou. »

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, « Le chant d’ivresse », 10.

Bleu Bacon : ce livre, je l’attendais impatiemment. C’est le 15 septembre 2019 que j’ai vu l’exposition « Bacon en toutes lettres » dont j’ai longuement rendu compte dans Francis Bacon : « J’aime vivre dans le chaos ». J’étais au Centre Pompidou le 7 novembre 2019 lorsque Yannick Haenel, après sa nuit passée avec les peintures de Bacon, fit une intervention où il lut des extraits de... La solitude Caravage. J’étais aux Rencontres de Chaminadour, à Guéret, le 14 septembre 2022, lorsque, à la fin de sa conférence introductive sur Bataille et Leiris qu’il eut l’amitié de me remettre pour Pileface, Haenel raconta une première fois, en détails, « une petite histoire — une histoire vécue », cette nuit-là. Haenel y fit également allusion à la fin de l’échange qu’il eut avec Pierre Michon sur Bataille, Leiris et nous : la passion de la peinture. Quatre ans après, le livre paraît enfin. Il aurait pu s’appeler Kind of blue. Il est dédié « À la mémoire de Philippe Sollers », auteur, en 1996, des Passions de Francis Bacon. En exergue, une phrase prononcée en 1985 par Bacon dans un film dont je reparlerai : « La volupté, c’est tout ce que nous voulons. » Extraits en toutes lettres de cette étrange expérience de la nuit.

- Francis Bacon, Eau s’écoulant d’un robinet

Huile et aérosol sur toile. 1982.

Collection particulière.

À peine entré dans l’exposition que le Centre Pompidou consacre à Francis Bacon, Yannick Haenel ne voit plus rien : une migraine ophtalmique l’oblige à passer plusieurs heures allongé sur le lit de camp qu’on a dressé pour lui dans le musée.

En retrouvant ses esprits, Yannick Haenel se met à parcourir l’exposition en proie à des états d’intensité contradictoires, qu’il raconte comme une aventure initiatique. Est-il possible de ressentir intégralement la peinture, de la vivre comme une ivresse passionnée ?

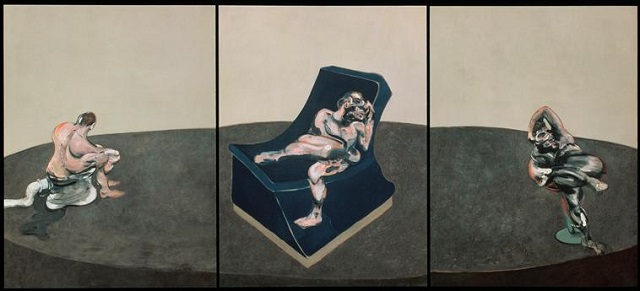

À travers le face-à-face avec plusieurs tableaux comme Œdipe et le sphinx ou le triptyque consacré à la mort de George Dyer (l’amant de Bacon), le livre détaille les impacts de la peinture de Bacon sur celui qui en fait l’expérience : sa violence ouvre alors l’auteur à des séquences de sorcellerie de son enfance africaine qui vont lui donner une clef pour traverser cette épreuve.

Mais au fil de la nuit on accède au cœur d’une odyssée heureuse ; en tournant dans son labyrinthe de sensations extrêmes, Yannick Haenel dévoile un aspect moins connu de la peinture de Bacon : la sensualité de ses couleurs, la fraîcheur sexuelle de son bleu.

L’expérience de jouissance culmine dans une illumination scandée par la dernière chanson de David Bowie lorsque l’auteur, qui a demandé à ce qu’on coupe toutes les lumières à trois heures du matin, évolue dans le musée avec une lampe torche à la main et danse extasié en voyant la peinture sortir du mur, comme à Lascaux.

La volupté, c’est tout ce que nous voulons.

Francis Bacon

Sanctuaire

La porte s’est refermée et j’ai entendu une voix. On m’avait dit que je serais seul. Je rêvais de solitude, mais il y avait quelqu’un. La voix s’est approchée, elle s’est adressée à moi : « Entre au fond du sanctuaire. » Je me suis retourné vers la porte : il était encore temps de ressortir, ceux qui m’avaient conduit ici ne s’étaient peut-être pas éloignés, il suffirait que je les appelle à travers la cloison pour qu’ils me libèrent. En même temps, j’ai souri : pourquoi m’enfuir ? J’avais attendu ce moment depuis des années, je m’étais préparé à passer cette nuit avec les tableaux de Francis Bacon, je n’allais quand même pas renoncer à cette chance sous prétexte qu’une voix me donnait des ordres. Après tout, la phrase « Entre au fond du sanctuaire » n’était pas complètement absurde : je venais de franchir un seuil, il était donc logique qu’on m’invite à poursuivre mon entrée.

J’étais là, pétrifié, en manteau, avec mon petit sac, comme un voyageur qui ne sait plus s’il est sur le bon quai. La lumière était aveuglante, des néons écrasaient les tableaux qui, tout autour de moi, s’échangeaient leurs reflets. On ne voyait que ça : des reflets de reflets, une flaque de lueurs brisées, une grande flamme opaque et ma silhouette au milieu, coupée, tremblante.

J’avais beau me dire que j’étais dans l’exposition Francis Bacon, il m’était impossible d’en être sûr : les tableaux étaient bel et bien accrochés aux murs, mais on ne les voyait pas. À leur place scintillait une absence brouillée, comme si un troupeau de miroirs s’était donné rendez-vous, multipliant une image vide.

La tête me tournait, j’avais chaud, et les yeux commençaient à me brûler. Je redoute plus que tout cette migraine qui se déclenche n’importe où et fait crépiter dans mes yeux des points blancs qui s’enfoncent comme des poignards. L’espace se tordait autour de moi : ça y est, j’avais cette fichue migraine ophtalmique, j’allais bientôt m’effondrer – il fallait absolument que je m’allonge.

J’ai avancé en titubant vers le couloir central où je savais qu’on avait disposé à mon intention un lit de camp. Sur ma droite, sur ma gauche, les tableaux envoyaient leurs lumières de néon acide, tout se dédoublait, je vacillais. Dans la soirée, on m’avait donné un plan de l’exposition et je l’avais glissé dans la poche de mon manteau en me disant : si tout foire, je pourrai toujours déplier le plan. Le directeur du musée national d’Art moderne avait écrit son numéro de portable dessus : « Au cas où », m’avait-il dit. Au cas où quoi ? Y avait-il une raison d’avoir peur ? J’étais censé affronter quoi au juste : un monstre ? Certes la peinture de Francis Bacon n’est pas apaisante et j’imaginais bien que ma nuit ne serait pas de tout repos, mais de là à craindre un combat.

Il y avait huit salles, dont la distribution composait un labyrinthe à la manière des tombeaux égyptiens ; les chambres donnaient l’une sur l’autre, à chaque fois identiques, et au milieu courait une galerie qui les divisait comme dans un miroir.

Je cherchais à rejoindre cette galerie ; je savais qu’il fallait bientôt tourner à gauche ; j’étais un initié qui évolue après la mort dans le monde intermédiaire et se récite des versets de purgatoire en attendant d’être jeté au néant ou de retrouver la lumière ; je me disais : « Prends à gauche puis longe le mur / Tu trouveras la source, tu recouvreras la vue. »

Car j’avançais sans rien voir, les points blancs crépitaient dans mes yeux, une douleur aiguë creusait mon front, comme si on y avait percé un trou. Il ne fallait pas que je tombe dans ce trou : à chaque fois, cette migraine m’anéantit et je redoute d’être aspiré vers ce monde où l’on n’existe plus.

Les paupières me brûlaient, j’ai fermé les yeux et tourné à gauche. J’étais maintenant dans le couloir central. Une lumière intense émanait des tableaux, comme s’ils projetaient des flammes. J’ai pensé : la peinture ne repose jamais dans le noir, elle éclaire la nuit. J’avançais à tâtons, les bras tendus devant moi pour me protéger des obstacles. Il y a une phrase du Livre de sagesse des pharaons que je me répète souvent, elle dit : « L’homme doux pénètre les obstacles. » Ce soir, je n’étais pas sûr que la douceur suffise.

En évoluant comme un aveugle dans le Centre Pompidou, ce soir d’octobre, je m’étais mis dans une situation absurde : pourquoi faut-il toujours que je me retrouve dans une galère ? J’avais imaginé une expérience heureuse : j’aime Bacon depuis l’adolescence, je comptais profiter de la chance d’avoir ses tableaux pour moi seul, je voulais contempler chacun d’eux sans me presser, passer enfin du temps avec la peinture, la voir de mieux en mieux. J’attendais de la joie, j’espérais une métamorphose.

Rien du tout, j’étais en plein cauchemar, privé de lumière et titubant comme un damné ; j’allais me retrouver une partie de la nuit allongé sur un lit en attendant que le feu s’éteigne dans ma tête. Le temps qu’agisse le tramadol, dont j’ai toujours une plaquette sur moi, il y en avait au moins pour trois ou quatre heures, et comme les comprimés finissaient par me plonger dans le sommeil, j’allais passer ma nuit au musée à dormir.

J’approchais du lit de camp et la voix a repris, plus nette, plus impérieuse ; les phrases tombaient sur moi comme des sentences : « L’abattoir est maudit / Ni mort ni vif, et je ne savais rien / De leurs yeux coule une libation d’horreur. »

Ma tête explosait, j’avais peur de m’évanouir avant d’atteindre le lit. Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux que j’appelle le directeur du musée ? Ou alors que je prévienne les pompiers : ils m’avaient laissé eux aussi un numéro d’urgence, je n’allais pas déranger le directeur avec mes atermoiements. Les pompiers m’avaient dit qu’ils seraient là, toute la nuit, quelque part dans Beaubourg, et qu’au moindre problème ils me viendraient en aide. Mais je n’avais pas tellement fait attention, j’étais tendu vers Bacon et ses tableaux, tout à la joie de les avoir pour moi seul : est-ce qu’ils m’avaient vraiment donné un numéro ? Je n’avais rien noté.

Non, je m’en souvenais à présent : ils m’avaient indiqué un téléphone mural à l’entrée de l’exposition, un boîtier rouge « directement relié au poste de secours ».

Je n’avais pas la force de faire marche arrière, et qu’est-ce que j’allais dire aux pompiers : je suis malade, sortez-moi d’ici ? Je devais affronter la situation sans rien demander à personne. Bacon provoque ça chez celui qui le regarde : il lui cisaille les yeux. Cette migraine ne m’était pas tombée dessus par hasard : avant d’entrer dans l’exposition, ma tête était claire, j’allais très bien, on avait même plaisanté dans les couloirs avec le directeur du musée : en me serrant la main, il avait raconté une anecdote qui nous avait fait rire, lui et moi. À ce moment-là, j’étais détendu – ce sont les tableaux de Bacon qui m’avaient rendu malade : à peine avais-je franchi le seuil, à peine la porte s’était-elle refermée sur moi qu’ils m’avaient brouillé la vue.

Je n’allais quand même pas m’avouer vaincu : des années que j’attendais ça. Même si je ne voyais rien, même si la migraine durait toute la nuit, il fallait que je reste : mon malaise faisait partie de l’expérience, c’était l’effet que produisait sur moi Bacon, c’était précisément l’impact de sa peinture sur mes nerfs.

Et cette voix lugubre, ces litanies d’imprécations qui passaient en boucle depuis que j’étais entré dans l’expo, c’était lui, bien sûr, c’était Bacon : sa peinture s’adressait à moi directement, elle me visait à la tête.

Je me suis accroupi au milieu du couloir et j’ai fouillé à l’aveugle dans mon sac. Bouteille d’eau, tramadol, j’ai avalé carrément deux comprimés. Tout de suite, j’ai regretté mon geste : avec une telle dose, ma migraine serait balayée, mais j’allais sombrer dans le sommeil.

Décidément, je faisais n’importe quoi. Une fois de plus, je m’arrangeais pour disparaître : j’avais fait ce qu’il fallait pour ne plus être là. Lorsque la situation devient insupportable, lorsque les issues sont bouchées, je déclenche une migraine ophtalmique. La « sonnette d’alarme du néant » : il y a ça quelque part dans Kafka. Le moment où vous n’avez plus d’autre choix que de tirer la sonnette vous ouvre à une irresponsabilité proche du fou rire, pareille à cet instant où, dans la salle d’opération, ligoté sur la table, vous sentez gicler en vous le liquide anesthésique.

C’est un tel rire qui s’est élevé de moi lorsque je me suis écroulé sur le lit de camp : le rire de celui qui n’en peut plus et qui s’en remet à la confiance la plus saugrenue. J’aurais voulu mordre l’air autour de moi, faire saigner la matière, déchiqueter les atomes, mais la migraine était si forte qu’elle agissait comme une camisole ; je n’avais pas d’autre choix que de m’abandonner. Il arrive ainsi que l’accablement touche à l’humour : c’est dans les moments critiques que la confiance la plus folle me soulève.

On atteint très vite ce point où l’on se fout de tout. Est-ce seulement du désespoir ? Une entaille s’ouvre entre deux éclats, comme un miroir qui se fissure. Avancez la main vers cette ligne : tout est perdu, tout est sauvé. La cassure vous accueille en double.

Je ne sais pas comment expliquer cette étrangeté : au fil du temps – à force de m’engager dans des régions toujours plus inextricables – l’issue s’est mise à s’offrir en même temps que le labyrinthe. Cette issue n’est jamais la même, mais une certaine lumière la fait rougeoyer dans un angle imprenable : c’est à son pointillé rouge que je la reconnais.

Alors, comme un fou qui se croit souverain, vous lâchez prise. La confiance est un couronnement tranquille : au cœur de la dégringolade, vous êtes un roi ; et même échoué sur un grabat de fortune, au pire moment d’une expérience cruciale, vous tenez ferme votre couronne.

Je pensais à Bacon, ce genre d’ironie lui aurait plu : s’il y en a un, parmi les peintres, qui avait la couronne et qui, chaque nuit, dégringolait de son trône, c’était bien lui ; mais il avait beau s’enivrer dans les pubs et se déchaîner dans les casinos, il restait le roi. Je crois même qu’en se livrant à ces excès, roi, il l’était encore plus.

Est-il possible qu’une liberté soit sans limites ? Francis Bacon avait à mes yeux quelque chose du jeune Henri V, l’héritier de la couronne d’Angleterre, qui, dans Shakespeare, festoie la nuit dans des bouges avec ses amis brigands. Qu’il fût occupé à boire ou à peindre, Bacon était un héros : il ne cédait jamais sur son désir.

Allongé sur le lit de camp, je pensais à ses toiles les plus célèbres, cette série où le pape, imité de Vélasquez, hurle sur son fauteuil, comme si on l’électrocutait ; je pensais à l’effroyable chaos de son atelier de Reece Mews, à Londres, où il peignait au milieu d’un champ de bataille.

Francis Bacon, Trois personnages dans une pièce, 1964.

Photo A.G., 15 septembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Il y a un film, réalisé en 1964 par la Radio télévision suisse, où l’on voit Bacon tituber dans son atelier, une coupe de champagne à la main, multiplier les transgressions verbales tandis que ses tableaux tournent autour de lui en une ronde endiablée. J’avais vu ce film à la fin de l’adolescence, il m’avait fasciné ; et si trente ans plus tard je me retrouvais seul dans un musée, entouré d’œuvres de Bacon, c’est que la peinture suscite la fidélité la plus ardente.

Voilà que je grelottais. J’ai ramené la couverture sur moi et, emmitouflé dans mon manteau, j’ai porté les mains à mon front, puis les ai croisées sur ma poitrine, comme un gisant. Les yeux fermés, j’allais dormir dans l’éternité de la pierre.

La dernière fois que j’avais dormi sur un lit de camp, j’avais douze ans. C’était dans le désert du Ténéré, dans le nord du Niger, sur la route d’Agadez. La nuit tombe très tôt en Afrique, mon père avait déplié pour chacun de nous un « lit Picot », comme il l’appelait dans son jargon de militaire, et sous une toile tendue, derrière la 4L, nous avions dormi à la belle étoile.

Depuis cette nuit dans le Ténéré, j’associe les mots « lit de camp » au sable. Tout à l’heure, en me relevant, après la migraine, je découvrirais les dunes peintes par Bacon, et dans ce désert qui envahit la peinture, je me sentirais chez moi.

Francis Bacon, Dune de sable, 1983.

Photo A.G., 15 septembre 2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Il faut du temps pour que le tramadol commence à agir. L’idéal, c’est de ne plus penser à rien, car la moindre pensée suscite une douleur, mais comment arrêter le ressassement, surtout ce soir où le sentiment du gâchis me portait à la rage ?

Dans ses entretiens avec David Sylvester, Francis Bacon dit que peindre, c’est dresser un piège pour attraper le vivant. Quel piège s’était donc refermé sur moi ? La peinture, comme l’écriture, nous mène vers un lieu dont on ne sait s’il nous rend plus libres ou s’il nous enferme. Cette nuit, avec la perspective de voir de la peinture comme je ne l’avais jamais vue, une liberté nouvelle s’était promise à moi ; et voici que tout se réduisait dans la pénombre.

Et puis, allongé sur le lit de camp, je luttais pour ne plus entendre les phrases des Érinyes, car c’étaient elles qui rugissaient depuis le début – elles, ces gardiennes assoiffées de vengeance qui, dans les tragédies grecques, avaient poursuivi Oreste après qu’il avait assassiné sa mère, et n’avaient cessé de harceler Bacon toute sa vie (mais lui, quel crime avait-il donc commis ?).

C’était absurde, je n’en revenais pas, mais à présent c’était de moi qu’elles s’occupaient : sans que j’en comprenne la raison – sans peut-être que je veuille la comprendre –, elles avaient commencé par m’empêcher de voir les tableaux et il était probable qu’elles n’en resteraient pas là.

Je me les figurais tapies dans l’ombre, se ruant à l’entrée de l’exposition sur le visiteur imprudent qui en franchirait le seuil sans porter d’offrande. La phrase qu’elles avaient prononcée à mon arrivée le précisait bien, mais je ne l’avais pas entendue jusqu’au bout : « Entre au fond du sanctuaire, couvert d’offrandes. »

Je n’avais rien apporté, sinon une lampe torche, un livre de Georges Bataille et de quoi écrire. J’avais aussi dissimulé au fond de mon sac une petite flasque nouée dans une écharpe. Avec mon mal de crâne, je n’avais aucune envie de boire de l’alcool, mais si la nuit tournait mal, je pourrais au moins verser une libation à ces créatures.

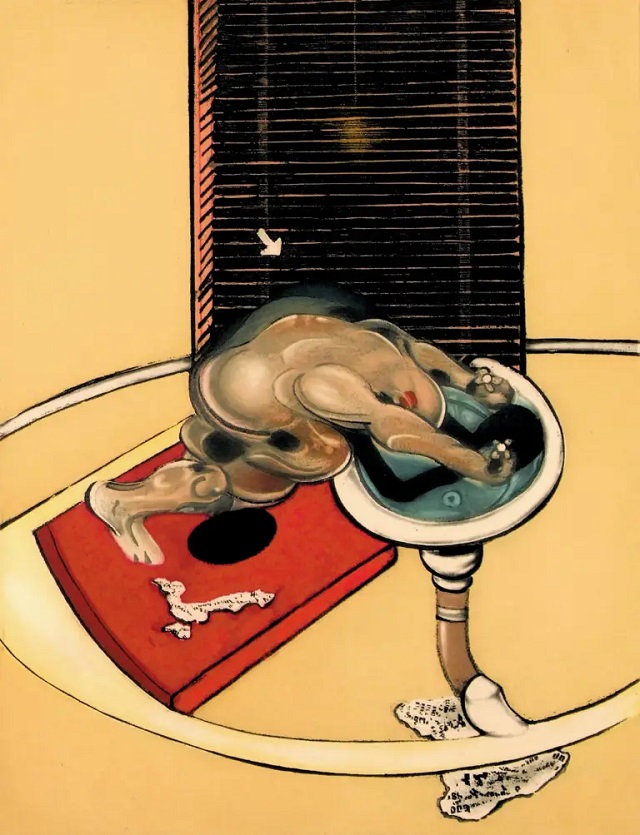

Francis Bacon, Figure at the washbasin, 1976.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Il y a un tableau de Bacon où un homme s’avance sur un long tapis de pourpre avec sa tête posée sur un plat. Je l’avais aperçu dans la première salle : à ce moment-là, je ne voyais déjà presque plus rien – mais ça, je l’avais vu. Ce sacrifice, j’en avais instantanément reçu l’image, et un détail m’avait frappé, terrible, répugnant, celui d’un vase rempli de sang, surmonté de charognards. Ces charognes, c’était les Érinyes, et tout en elles me disait : « Tu dois payer. »

Au fond, je trouvais ça normal : en commençant à écrire des livres, il y a presque trente ans, je me suis engagé dans une voie qui exigeait des sacrifices. Le mot peut paraître exorbitant, voire emphatique, mais rien n’est plus logique : en se vouant à l’écriture, on franchit des portes qui ouvrent à des lumières inconnues ; lorsqu’on s’engage à l’intérieur de ce pays dont les phrases dévoilent l’étrange contrée, on reçoit des secrets. Tout ce qui vous est donné implique une contrepartie sans laquelle ce que vous découvrez restera insignifiant, ainsi l’écriture vous prend-elle nécessairement quelque chose, une part de vous qui peut-être vous échappe et qui se met à brûler en échange des lueurs qui vous sont offertes. Ce n’est pas pour rien que je me retrouve régulièrement dans une situation absurde : j’avance dans l’écriture en cherchant ce qui s’éloigne, et si je me perds, si je vacille ou m’écroule, c’est parce qu’un tel voyage n’est pas gratuit.

Lorsque, vers douze ans, à Niamey, penché sur un petit cahier de brouillon, j’ai commencé, chaque après-midi, à tracer des mots, j’étais conduit par le plaisir ; mais autre chose de plus menaçant s’était infiltré dans les phrases sans que je m’en aperçoive : mon exubérance transportait à son insu l’objet même qu’elle croyait fuir.

Je n’avais école que le matin et lorsque, après le déjeuner, chacun regagnait sa chambre pour la sieste, je basculais dans un immense après-midi où, à l’abri du soleil et du regard des autres, je me sentais enfin libre : en entrant dans ma chambre, mon esprit s’exposait à des forces contradictoires dont la lutte me passionnait.

Les pales du ventilateur tournaient au plafond comme des lames de rasoir ; j’enclenchais la touche PLAY de mon magnétophone à cassettes d’où s’élevait, assourdie, grésillante, une voix qui chantait : « This is the end, my only friend, the end » ; assis à mon bureau, j’ouvrais le tiroir et en sortais le cahier sur lequel étaient collées des images soigneusement découpées dans des journaux locaux ainsi que dans un magazine de cinéma auquel mes parents m’avaient abonné et dont j’attendais chaque mois l’arrivée avec une impatience d’autant plus fébrile qu’expédié par bateau depuis la France il me parvenait de manière aléatoire.

En rédigeant pendant des heures le commentaire de ces images – photos de palmiers ou de minarets, bustes de starlettes pulpeuses au visage d’ange –, j’avais entrepris, sans même l’avoir décidé, un roman bizarre où je racontais la vie dans ma chambre, le ventilateur et le magnétophone, les voyages en 4L dans le désert du Ténéré et toute cette Afrique intérieure, enfantine, heureuse et angoissée, où le soleil, en aveuglant mes journées, leur donnait l’allure d’un destin ambigu : en me protégeant, l’ombre me livrait à mes hantises.

Dans les phrases qu’on aligne sur une feuille de papier se déposent toujours des lueurs : même à douze ans, en racontant de pauvres fantaisies, on se rend compte qu’il y a de la magie dans les mots, et qu’on accède avec elle à cette ambiguïté où, croyant éloigner ses peurs, on les précise. En ajustant des mots, on découvre à la fois le jardin et le serpent : l’écriture rouvre le paradis et dans le même temps y introduit le poison.

LIRE AUSSI : Chapitre 6 : Tout Bacon

Chapitre 8 : La blessure

Chapitre 17 : Le bleu de la nuit

Chapitre 18 : Le jet d’eau

Voici le film que Yannick Haenel dit avoir « vu à la fin de son adolescence »...

Francis Bacon, peintre anglais (1964)

Un documentaire de Pierre Koralnik

Voici un document exceptionnel : en juillet 1964, le réalisateur Pierre Koralnik filme pour Continents sans visa Francis Bacon dans son atelier. L’artiste évoque, en français, son rapport à la peinture, ses impressions sur Velasquez, la peur de la violence, son homosexualité, son insatisfaction constante devant son travail, le lien trouble à l’alcool… Le document se termine par une scène éblouissante, comme un moment de folie, seule manière pour Françis Bacon d’échapper à trop de vérité dévoilée par les mots. (RTS).

Bacon a cinquante-quatre ans. Le mot qui revient le plus fréquemment dans sa bouche : NADA.

Les moments d’ivresse ne devaient pas manquer dans la vie de Bacon...

En janvier 2023, Yannick Haenel qui avait repris l’écriture de son livre sur la nuit passée en octobre 2019 au Centre Pompidou avec les tableaux de Bacon m’avait écrit. Il était à la recherche d’un film que j’avais mis en ligne : « Bacon invite son interviewer au restaurant et prend la place du sommelier, lui sert du vin en dansant en une parade de séduction quasi caravagesque ». Une phrase de Bacon l’avait marqué : « Nous n’avons que la volupté. »

Voici le film en question. La scène commence vers la 35e minute. « Et la volupté, c’est tout ce que nous voulons » dit Bacon. C’est cette phrase qui est mis en exergue de Bleu Bacon.

Francis Bacon (1985)

Un film de David Hinton

Aiguë et vivante, cette rencontre avec Francis Bacon multiplie les lieux et les situations. Dans une salle, commentant les diapositives de ses œuvres (il n’a jamais su peindre les merveilleuses couleurs de la bouche) ou celles d’autres peintres ; dans des bars ("nous voulons la volupté, le reste est reniement") ou dans son atelier au chaos prolifique, il se livre à un dévoilement contradictoire.

Ayant détruit la plupart des œuvres qu’il a réalisées avant les années 1940, Bacon (1909-1992) émerge en 1945 avec Trois études pour figures à la base d’une crucifixion, qui inaugure sa démarche. La toile doit d’abord produire un choc visuel ; plus elle est artificielle, plus elle est intense, l’art n’étant pas naturel. En s’inspirant de clichés photographiques, il recherche l’effet d’immédiateté : la rigidité de l’image représente une fraction de seconde précise et rien d’autre. Dès lors, la vie étant faite d’instants, chairs, carcasses, accouplements, cris, crucifixions n’expriment ni narration ni fantasme, mais approchent ce caractère inaliénable du réel. Aux antipodes de l’illustration, la création d’images figuratives est concentration de la réalité et sténographie des sensations. (Christine Rheys)

Les derniers mots du film : « Avez-vous été étonné de rencontrer un tel succès ? » « Très. That’s luck ! ». C’est la chance !

De ce film, Philippe Sollers disait en 1993 (cf. Le corps) :

Je prends l’exemple de Francis Bacon. Je veux écrire un livre sur lui [1]. J’ai lu beaucoup de livres sur lui, des interprétations de sa peinture, qui en général ne parlent pas du sujet de ses tableaux. Tout à coup, je tombe sur un film à la télévision anglaise. Merveilleux. Tout simplement parce qu’il est traité avec amitié. On le laisse avoir son temps, donc son corps. Ça veut dire qu’on va le voir assez longuement, boire une bouteille de bordeaux et devenir ivre. On comprend alors pourquoi dans son atelier, il y a des photos d’animaux, de lions à tel moment, à tel autre. Il travaille sur la viande.

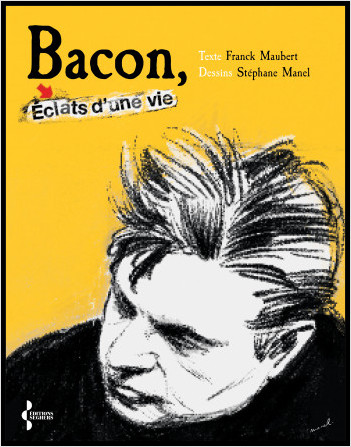

Francis Bacon en toutes lettres

Une illustration de Stéphane Manel tirée du roman graphique

"Bacon, Éclats d’une vie" (Seghers).

ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce mercredi, le Book Club ressuscite l’artiste Francis Bacon en compagnie des écrivains Franck Maubert et Yannick Haenel.

C’était il y a trente-deux ans, le 28 avril 1992, Francis Bacon disparaissait à l’âge de 82 ans. Deux ouvrages ont récemment salué la mémoire du peintre. Dans Bacon, Eclats d’une vie (Seghers), Franck Maubert et Stéphane Manel racontent main dans la main la vie et l’œuvre de Francis Bacon par le texte et l’image. De son côté, Yannick Haenel témoigne dans Bleu Bacon (Stock), de la violence des toiles du peintre irlandais. Pendant toute une nuit, il arpente les salles du Centre Georges Pompidou dédiées, lors d’une exposition en 2019, au peintre Francis Bacon. Une lampe torche à la main, cette déambulation l’ouvre à une expérience intérieure d’une grande intensité.

Francis Bacon et George Dyer dans l’Orient Express, 1965.

Photo : John Deakin. Collection : Dublin City Gallery The Hugh Lane

© The Estate of Francis Bacon. ZOOM : cliquer sur l’image.

De quelle manière peut-on raconter la vie d’un peintre souvent considéré comme le plus grand de son temps ? Est-il possible de ressentir physiquement la peinture ? Comment rendre compte par les mots de l’ivresse passionnée que l’on peut ressentir face aux tableaux de Francis Bacon ? Voici quelques questions soulevées dans Le Book Club en compagnie de Yannick Haenel et Franck Maubert à l’occasion de la parution de leurs ouvrages respectifs

Beaux livres Seghers

Parution : 19/10/2023

Il fallait oser illustrer la vie et l’œuvre de Bacon dans un roman graphique... pari réussi pour Manel et Maubert !

Souvent considéré comme le plus grand peintre de son temps, excentrique, autodidacte, lecteur passionné, voyageur, joueur, noctambule, alcoolique, provocateur, autodestructeur, Francis Bacon est un personnage fascinant.

S’il a fait l’objet de quantité de monographies, de biographies, de livres d’entretiens, aucun ouvrage n’avait encore raconté sa vie et son œuvre par le texte et l’image.

De l’enfance irlandaise aux errances nocturnes londoniennes et parisiennes, des casinos de Monte-Carlo aux bars troubles de Tanger, en passant par le chaos de ses ateliers et les grandes expositions, une vie défile : les premiers pas dans l’art, les amants, les amis célèbres, mais aussi le rapport aux maîtres et à la littérature, les secrets de fabrication des chefs-d’œuvre… Franck Maubert et Stéphane Manel nous convient à une envoûtante balade artistique au cœur du XXe siècle.

Extrait :

« Les portraits de Bacon vous poursuivent quand vous avez cessé de les regarder ; ils vous poursuivent jusqu’à vous hanter. Son œuvre peut être lue comme une autobiographie dont les autoportraits sont les éclats d’un miroir brisé, ceux d’une vie en morceaux. Et, dans chacun de ces fragments, on peut lire la quintessence de son art. »

LIRE AUSSI :

Franck Maubert, Avec Bacon

Franck Maubert, Avec Bacon

Yannick Haenel, L’expérience intérieure de la peinture

Yannick Haenel, L’expérience intérieure de la peinture

Francis Bacon sous la plume de Kundera, Leiris et Deleuze

Francis Bacon sous la plume de Kundera, Leiris et Deleuze

"J’ai vécu une expérience inouïe" : l’écrivain Yannick Haenel nous raconte sa nuit auprès des toiles de Bacon

Entretien

Propos recueillis par Isabelle Vogtensperger

Marianne. Publié le 12/01/2024 à 19:30

Dans son nouveau livre, « Blue Bacon », l’écrivain Yannick Haenel, décrit une nuit insolite passée au musée Pompidou lors de l‘exposition « En toutes lettres » (en 2019) consacrée à l’artiste irlandais Francis Bacon (1909-1992). Le romancier plonge dans l’univers magique du peintre, et fait dialoguer littérature et peinture dans un échange tour à tour vibrant, sensuel et angoissant – voire démoniaque – qui ne laisse pas le lecteur indemne.

Marianne : Votre dernier livre s’inscrit dans la collection Ma nuit au musée, aux éditions Stock, qui propose à des auteurs de passer une nuit, seul, dans un musée. Pourquoi avoir choisi de passer la vôtre avec Bacon ?

Yannick Haenel : J’ai été fasciné par le travail de Francis Bacon qui, comme les peintres que j’aime – par exemple le Caravage – met à nu la violence et les abîmes de l’être, et dévoile sous le déchirement comme un éclat, une lumière. Chez le Caravage, ce sont les bustes du Christ, et avec Bacon, j’ai découvert au-delà de ces figures déformées, de ces corps torturés et contorsionnés, une délicatesse, une fraîcheur, une volupté de la couleur bleue qui inonde ses derniers tableaux (le robinet et le jet d’eau) et qui rejoint en cela une tradition picturale beaucoup plus sereine et calme, celle d’Hokusai.

À propos du triptyque qui représente la mort de l’amant de Francis Bacon, vous écrivez « il n’y avait pas de révélation, la mort, telle que l’artiste ose la peindre, c’est la victoire du non-être ». Est-ce une mise en échec de l’art ?

Je ne le pense pas. Ce triptyque est à mes yeux un des sommets de l’art occidental, à l’instar du retable de Grünewald à Colmar. Bacon nous convie, à l’aide de ces trois tableaux déployés comme des bras, à embrasser un moment tragique de son histoire personnelle, la mort de son compagnon. Il y a presque un ravissement dans cet instant.

Bacon ose peindre là l’indicible, l’invisible, l’impossible. « L’art de l’impossible » comme le qualifie David Sylvester dans le titre de son livre sur ses entretiens avec l’artiste, n’est pas un échec mais plutôt, une exigence. À l’impossible, Bacon s’est tenu. Alors bien sûr, on ne peut aller plus loin – il faudrait mourir avec le tableau. Au moment précis où j’ai découvert le triptyque, la lumière s’est tout à coup éteinte. J’ai eu le sentiment de vivre quelque chose d’extrême, qui relevait d’un excès. C’est en ce sens que l’art n’est pas un échec ; il y a toujours quelque chose en plus – Ce « jouir en plus » dont parle Lacan.

« Il y a toujours quelque part une fontaine » : que signifie cette phrase ?

Elle dit très simplement que je ne crois pas au nihilisme. Ce n’est pas seulement une question d’espérance, mais un désir de me rendre disponible à l’infini. La fontaine, c’est l’équivalent de la lumière chez les catholiques : une voie dans les ténèbres. C’est une figuration que je me suis bricolée, un lieu vers lequel je vais et chez Bacon, je m’y suis abreuvé. C’est un point intérieur qui permet de se renouveler, pour se rendre disponible à tous les possibles : les fissures, les intervalles, les entrelacs. Ce lieu intérieur, je pourrais l’appeler solitude, au sens noble du terme – quelque chose qui demeure, indemne de toute atteinte.

L’abandon de soi qu’exigent les œuvres permet le surgissement de l’éthique. Peut-on parler d’une révélation mystique ?

Avec Bacon, j’ai vécu une expérience inouïe qui engageait tout mon être, projeté entre la vie et la mort, retourné comme matière, au cœur de la nuit.

Et c’est vrai que, happé par la violence des œuvres, mon corps s’est abandonné à cette quête quasi mystique, sacrificielle, d’où je suis pourtant sorti enrichi. Cette expérience du néant a été un tourment, mais aussi un accomplissement de pensée.

L’image du trou, du giclement, de l’arrachement revient souvent : qu’est-ce qu’ils symbolisent pour vous ?

Elles disent le tragique de nos existences, et je pourrais dire qu’aujourd’hui, il n’y a plus que cela qui me touche. Les mises à nu, les confrontations directes à la transcendance ou à la finitude… Ce sont des figures de l’essentiel. Je ne m’intéresse plus au simple fait de raconter une histoire. J’en raconte parce que j’aime ça, mais c’est chaque fois un pilotis très libre pour essayer d’ouvrir un passage vers un questionnement philosophique ou spirituel. Le reste, franchement, m’indiffère. Ce n’est pas à la hauteur de ce qu’il se passe dans nos vies.

Francis Bacon, En souvenir de George Dyer, 1971.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Contempler les toiles de Bacon est tant libérateur qu’aliénant. Entrevoir la délivrance sans ne jamais y parvenir, n’est-ce pas ce qui fonde l’acte d’écriture ?

L’écriture affronte ce qui ne peut se dire autrement, en cela elle semble vouée à l’espérance impossible. Alors qu’ouvre-t-elle à partir de là ? C’est une question qui m’anime depuis que j’essaye d’écrire. Les phrases ne sont pas limitées à elles-mêmes : elles nous ouvrent à quelque chose d’autre, les énoncés sont des portes. Pour moi, l’expérience littéraire a à voir avec cette tentative de guetter la porte qui s’ouvre, quitte à y passer la nuit. Et bizarrement, face aux toiles de Bacon, je retrouvais mon travail d’écrivain. J’étais à l’affût, en position de guet. Ma vie se passe dans ce long couloir entre peinture et littérature, que j’essaie d’enchanter, mais dont les portes, parfois, se referment de manière cauchemardesque.

Si j’aime m’avancer dans la nuit – de l’écriture ou de l’esprit – c’est pour y trouver une délivrance que, par définition, on ne peut pointer du doigt, et qui surtout ne se dit pas lorsqu’elle advient, comme la jouissance sexuelle. Je me souviens avoir ressenti une émotion forte, au contact d’un autoportrait de Bacon peint après la mort tragique de son compagnon. J’ai posé mon front contre ce visage dévasté, affreux, aux confins de l’être. J’ai ressenti une espèce de tendresse folle comme de la fraternité, face à l’horreur.

Francis Bacon, Autoportrait, 1971.

Photo A.G., 15-09-2019. ZOOM : cliquer sur l’image.

Pour Deleuze, Bacon a compris une chose : ce qu’est la puissance d’affaissement d’un corps. Et pour vous ?

Deleuze s’obsède, à raison, sur l’affaissement des corps. Comme si Bacon avait décroché le Christ et que quelque chose, dans cet absentement, n’en finissait pas de tomber. C’était un diagnostic génial mais pour ma part, j’ai vu autre chose chez le peintre, de plus radical et mystérieux : une zone bleue, d’évanouissement, où notre corps n’est même plus là, qui relève d’un état gazeux, entre le rose et le bleu, et remplace la banale sexualité humaine. J’étais attiré par ça, je le voyais de tableau en tableau. Ce n’est même plus un corps qui glisse, ni un corps en rupture de lui-même : on n’est plus dans le combat. Est-ce qu’on est dans la délivrance ? Je ne sais pas, mais il me semble que Bacon ouvre un territoire : des dunes, des fontaines, des giclements, des dégagements neufs.

Tout à coup les lumières s’éteignent, et vous déambulez avec votre lampe torche, tel un homme préhistorique dans la grotte de Lascaux. Avez-vous fait l’expérience de quelque chose qui vous rattache à l’humanité, dans sa dimension immémoriale ?

Je voulais tenter quelque chose qui ne relève pas seulement de la jouissance ou de la contemplation confortable. Quand je vivais en Italie, j’ai passé une nuit au musée San Marco : je voulais voir l’aube se lever sur une fresque de l’Annonciation de Fra Angelico – une des plus belles émotions de ma vie. À Beaubourg, j’ai eu envie de renouveler l’expérience : j’ai demandé qu’à trois heures du matin, l’électricité soit coupée. L’épaisseur des ténèbres a créé avec la peinture une climatologie de la peur. Nerveusement, j’étais épuisé, au bord des larmes. Et tout à coup, j’ai senti que j’avais réussi.

J’ai eu cet instant édénique où tout ce que j’aimais était là. Voir la peinture ruisseler de partout, ces couleurs, leur fraîcheur, déformée par le rayon lumineux de ma lampe, les reflets qu’elle créait… ça a été extraordinaire. Ça a duré quelques minutes – une des rares fois dans ma vie où, de manière mélodique, il y a eu un moment parfait. C’est pour ça qu’à un moment, je me suis arrêté d’écrire. Mais cette expérience finale, je l’ai prise comme un privilège, une faveur. C’est surtout dans la contemplation du triptyque de la mort de Georges Dyer que je me suis senti appartenir à l’espèce humaine, grâce à la mort de quelqu’un d’autre. Je crois qu’il y a une grande pitié dans la peinture de Francis Bacon, bien qu’insupportable, mais elle est là.

Ce cheminement n’est-il pas, finalement, une rencontre avec vous-même ?

J’ai tenté de traverser quelque chose qui relève de ma nuit intérieure, qu’on a tous et qu’on essaie d’éviter le plus souvent, mais qui est le lieu le plus intéressant, parce qu’il contient justement les brèches lumineuses. C’est une nuit d’intellect, qui nous rattache aux autres, à Dieu, s’il existe. Cette nuit, j’ai tenté de la déplier, de la raconter comme un parcours initiatique. Il s’agissait de voir jusqu’où j’étais capable d’aller, de penser, de voir, ou de n’y plus rien voir. Quand j’écrivais La solitude Caravage, j’ai senti qu’il s’agissait avant tout d’une quête vers la béatitude. Le Caravage m’a illuminé de l’intérieur. Avec Bacon, j’ai aussi été pris dans quelque chose de spirituel, mais de beaucoup plus douloureux. La peinture est mon accès profane à des lieux sacrés. Je ne tenterais pas d’écrire des livres s’il n’y avait pas ce genre d’épreuve, d’expérience possible.

Dans vos livres, les phrases sont un soutien face au malaise permanent dans lequel sont pris vos personnages. Est-ce une expérience que vous éprouvez en tant qu’écrivain ?

Oui, c’est ce qui me tient. Je me sens comme un équilibriste au-dessus du vide et la phrase, c’est le fil. J’ai toujours eu une grande confiance dans les phrases, dans celles des autres que j’aime, que je souligne, dont je me nourris sans cesse, comme des « comprimés de vie ». Ce que j’appelle une phrase, c’est d’une part un phrasé, une rythmique, mais c’est aussi une matière dans laquelle j’essaie de sculpter quelque chose. Je peux m’y rattacher – pas seulement comme un abri ou un refuge, mais comme quelque chose qui donne vie. Pour moi le langage prime, il est là avant la chose. Me mettre à écrire un livre, c’est essayer de me mettre dans les conditions d’être à l’origine du jaillissement d’un langage.

Vous écrivez : « je cherchais ce point où, comme en amour, la réciprocité s’allume ». Cette rencontre est à double tranchant : c’est la jouissance et le désespoir, l’horreur et la féerie. Ce sont les expériences limites qui vous intéressent ?

Ce sont ces ambivalences que je cherche, je me méfie des expériences à sens unique sauf dans la vie où les moments de bonheur sont toujours bons à prendre. Mais ce dont s’occupe l’écriture, à quoi j’accorde une importance immense, ne va pas sans son envers.

L’expérience de l’horreur et de la féerie, c’est très exactement ce à quoi j’ai été astreint, de manière athlétique, durant cette nuit. J’étais transbahuté d’un état à un autre, mais j’aime aller vers ces états de conscience, les vivre pleinement, ne pas m’en protéger, parce que dans l’écriture, ça vaut le coup. Ce que les romantiques allemands appelaient l’absolu, au dix-neuvième siècle, je le rejoue à ma manière extravagante, dans des expériences de littérature. J’assigne à la littérature une ambition immense, comprenne qui voudra. J’envoie les livres à ma place, je n’en suis que le scribe.

Sur Francis Bacon

Sélection :

Les passions de Francis Bacon

Les passions de Francis Bacon

Philippe Sollers, L’expérience intérieure de Francis Bacon

Philippe Sollers, L’expérience intérieure de Francis Bacon

Francis Bacon : « J’aime vivre dans le chaos »

Francis Bacon : « J’aime vivre dans le chaos »

Yannick Haenel, L’effervescence : Francis Bacon

Yannick Haenel, L’effervescence : Francis Bacon

Yannick Haenel, L’expérience intérieure de la peinture

Yannick Haenel, L’expérience intérieure de la peinture

Francis Bacon, Conversations (préface de Yannick Haenel)

Francis Bacon, Conversations (préface de Yannick Haenel)

À propos d’extase, je vais vous raconter pour finir une petite histoire - une histoire vécue

À propos d’extase, je vais vous raconter pour finir une petite histoire - une histoire vécue

Yannick Haenel, La danse ivre de Francis Bacon

Yannick Haenel, La danse ivre de Francis Bacon

Yannick Haenel : "Bacon a une connaissance « par les gouffres » comme disait Michaux"

Yannick Haenel : "Bacon a une connaissance « par les gouffres » comme disait Michaux"

et, pour les premières critiques de Bleu Bacon : VOIR ICI

Yannick Haenel à Beaubourg le 7 novembre 2019.

ZOOM : cliquer sur l’image.

[1] Il s’agit des Passions de Francis Bacon, paru en 1996.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

9 Messages

Pour son dernier livre, Bleu Bacon, l’écrivain s’est lancé un défi : se confronter toute une nuit à la peinture de Francis Bacon. Enfermé de son plein gré dans le Musée national d’art moderne lors de la récente exposition « Bacon en toutes lettres », Yannick Haenel traverse alors une odyssée mentale qui ne le laissera pas indemne. Rencontre avec un promeneur littéraire que la vie ramène toujours au Centre Pompidou.

Yannick Haenel, écrivain : « La nuit permet toutes les dérives »

Par Minh Tran Huy

madame Figaro. Publié le 20 février.

Dans Bleu Bacon, Yannick Haenel mobilise toutes les ressources de la langue pour transmuter son texte en une peinture déclinant toutes les nuances de bleu, du cobalt au roi. Invité à passer une nuit au Centre Pompidou, à Paris, lors de l’exposition Bacon en toutes lettres, en 2019, il conte une aventure initiatique qui le renvoie à son enfance africaine comme au caractère aphrodisiaque de la littérature et de la peinture, dans un ouvrage qui joint le sensible et l’intellect, le visible et l’invisible, ce qu’on contemple et ce qu’on écoute, dans une synesthésie toute rimbaldienne. Ou comment transcender la brutalité de Francis Bacon en une étrange et paradoxale douceur…

Madame Figaro. – Quel rapport entretenez-vous avec la peinture ?

Yannick Haenel. – Un rapport passionné. J’ai consacré un livre au Caravage, un autre à Adrian Ghenie, et il ne se passe pas de semaine sans que je me rende dans une galerie ou un musée. Je peux prendre un train pour aller revoir un tableau à Rouen, Strasbourg ou Dijon, et j’ai une prédilection pour les toiles dites violentes, d’Artemisia Gentileschi à Bacon. Ces artistes n’aiment pas la violence humaine en tant que telle, mais ils aiment la dénuder et l’exhiber dans ce qu’elle a d’instantané. La peinture a longtemps été supposée représenter une fresque éternelle, de grands idéaux, des gestes qui durent, mais ces peintres-là sont travaillés par l’idée de l’insaisissable, et plus précisément, chez Bacon, de l’instant de la mort, comme dans le triptyque de George Dyer, devant lequel je suis demeuré plus d’une heure en l’admirant comme en l’endurant. La peinture propose une initiation, comme la musique : elle est du langage sans les mots. Fréquenter des tableaux, c’est pour moi des comprimés de vie, et la peinture, l’école permanente de la nuance.

Avez-vous accepté la proposition d’une nuit au musée parce que c’était Bacon ?

Oui, et car cela me permettait de réaliser un fantasme : rester seul, enfin, avec une toile – ou, en l’occurrence, quarante-deux. Court-circuiter l’affairement tumultueux des expositions qui nous empêche d’être vraiment présents et ouverts aux œuvres. Non sans mal, d’ailleurs, car j’ai fait l’expérience de l’emprise qu’exerce Bacon. Cette nuit a été une aventure sensorielle. J’ai été pris d’une migraine ophtalmique face à la surcharge provoquée par la contemplation de son art, un peu comme une sorte de syndrome de Stendhal, et j’ai préféré penser cet incident comme la première application de Bacon sur mon corps, et là encore, comme une initiation : tu perdras la vue pour mieux voir. Sa peinture brûle la rétine et mon espérance, ce n’est qu’après deux heures d’aveuglement relatif que je parviendrai à me rendre disponible. Je crois qu’il y a un épaississement de la sensibilité qui rend difficile d’être seul avec ce qu’on aime et ceux qu’on aime. Le dispositif inventé par la collection Ma nuit au musée m’a requis car il m’a donné le temps de me laisser happer par la violence de Bacon, alors que si j’avais vu l’exposition un après-midi ordinaire, mon téléphone aurait sonné, j’aurais pensé au prochain rendez-vous, je me serais dit que j’allais écrire un article… Là, j’ai été pris par ce que la peinture de Bacon a d’hostile, de démoniaque, de nihiliste – un aspect de son travail qui me fascine mais ne me plaît pas tant par ailleurs.

Vous êtes plutôt un mystique…

Je cherche des fontaines où boire. Et c’est pourquoi j’ai choisi de voir Bacon sous un autre versant, sous le signe du bleu, parce qu’à certains moments de la nuit, j’ai été saisi, parce que j’en avais soif et que je le désirais, par ce giclement, cet écoulement, ce caractère extraordinairement vitaliste de Bacon dont on parle peu, car lui-même a orchestré sa légende en se mettant en scène ivre mort, en parlant de l’angoisse et de la « viande » pour reprendre ses mots, à propos desquelles Gilles Deleuze a écrit des pages extraordinaires. Bacon a ainsi déclaré que, passant devant des restaurants et des carcasses suspendues à des crochets, il se voyait à leur place. C’est toute une tradition, de Rembrandt à Soutine, qui m’intéresse, mais là, j’ai eu accès, grâce au chaos fluide de la nuit, à autre chose… Ce qui m’a plu dans cette nuit, puis dans l’écriture, c’est la possibilité de passer de l’allégresse à la déprime avant de revenir à l’ouverture au monde, de ne plus maîtriser les choses, de laisser les polarités s’entrechoquer. C’est ce à quoi invite Bacon – on ne peut rester à une distance savante, cynique ou récréative d’un art aussi complexe, il faut être prêt à payer le prix. La nuit permet toutes les dérives, jusqu’à la féerie de la dernière partie…

On retrouve ici des thématiques de votre livre précédent, Le Trésorier-payeur, qui paraît en Folio : le sacrifice, la dépense et le sexe…

Je l’ai écrit juste après avoir vu l’exposition, de fait, et plus profondément, le caractère érogène des phrases est pour moi la grande chose qui rejoint l’intérêt passionné pour la peinture : allumer des lumières avec des mots, hausser le registre d’écriture jusqu’à en faire une sorte de performance lumineuse, jusqu’à l’écriture presque enfantine du Trésorier-payeur, héros idéaliste déguisé en banquier, à travers lequel je fais l’éloge paradoxal de la dépense. Or, Bacon est quelqu’un qui, dans son ethos, n’a cessé de se dépenser. La dépense physique, le désir de prodigalité et de ruine chez lui ne sont pas un intermède, à mon sens, mais une façon de rester à la hauteur de ce qui se passe d’insensé et d’illuminé quand il peint. Comme si la retombée était si terrible qu’il fallait à toute force se redonner une forme d’ivresse. De midi jusqu’au milieu de la nuit, Bacon passait son temps à boire et à faire la fête avec des amis, de façon quasi athlétique…

Pourquoi liez-vous le bleu à l’érotique ?

Je pense à un tableau, Les Lutteurs, datant de 1953, où Bacon a masqué, à travers une scène de lutte, une relation sexuelle. Il faut imaginer l’effet produit à cette époque en Grande-Bretagne, d’autant que le personnage du bas, avec sur sa figure une grimace de jouissance, est immédiatement reconnaissable : c’est Bacon. Il s’offre en train de faire l’amour à la face du monde de l’art et de son pays. Ce tableau, offert à Lucian Freud, me subjugue car je ne le vois pas du tout comme une provocation mais une invitation à entrer dans la chambre des plaisirs. Outre qu’il montre une ligne du dos de l’amant, du dessus, absolument merveilleuse, bleu-blanc glacier. Avec cette échine peinte comme la crête d’une montagne, surgit, à l’endroit où les deux corps se connectent, quelque chose d’à la fois explosif et pudique : du bleu roi. Pour un peintre aussi démonstratif, ce n’est pas rien que de choisir de figurer l’infigurable du sexe avec une grande violence… mais aussi une grande délicatesse. Avec ce texte, j’invite modestement à voir le bleu sous les carcasses. Face aux animaux, aux humains, à tout ce qui déchoit, il existe une forme de chagrin et de pitié chez Bacon.

madame Figaro

Faites-moi lire

TVR - Chaîne de télé bretonne, février 2024.

Bleu Bacon, c’est Yannick Haenel qui passe une nuit au musée, seul en compagnie des toiles du célèbre peintre Francis Bacon. Un cheminement marqué par une débauche de couleurs, où domine le bleu. Une installation entre deux eaux, entre réel et peinture, entre matière et fiction, entre les salles d’un musée et l’œuvre de Bacon. Une nuit qui débute par le tableau d’un robinet d’eau ouvert et finit par le tableau d’un puissant jet d’eau, d’eau, mais pas que… Nicolas Roberti demande à Yannick Haenel si Bleu Bacon n’est pas au final un rite de magie…

« Le lancement de Bleu Bacon aura lieu mardi à la librairie Les Cahiers de Colette à partir de 18 heures (23 rue Rambuteau, Paris 4e). » Yannick Haenel.

"J’ai vécu une expérience inouïe" : l’écrivain Yannick Haenel nous raconte sa nuit auprès des toiles de Bacon. LIRE ICI.

Francis Bacon en toutes lettres

Ce mercredi, le Book Club ressuscite l’artiste Francis Bacon en compagnie des écrivains Franck Maubert et Yannick Haenel. VOIR ICI.

Une illustration de Stéphane Manel tirée du roman graphique

"Bacon, Éclats d’une vie" (Seghers).

ZOOM : cliquer sur l’image.

Lecture de Bleu Bacon précédée de La nuit souterraine

Par l’auteur accompagné de Linda Tuloup

Yannick Haenel.

ZOOM : cliquer sur l’image.

En première partie, la photographe Linda Tuloup et Yannick Haenel liront en duo leur livre La nuit souterraine à propos d’une photographie de Linda Tuloup, qui sera projetée.

Pour Bleu Bacon, Yannick Haenel a passé la nuit dans l’exposition Francis Bacon du Centre Georges Pompidou de 2019 : nuit mouvementée, angoissante et féérique, où, lampe torche à la main, il a pu faire l’expérience des impacts que produit une telle peinture. La sensualité de la peinture se révèle à lui jusqu’à la joie.

Maison de la poésie

À lire –

Yannick Haenel, Bleu Bacon, coll « Ma nuit au musée », éd. Stock, 2024. Yannick Haenel et Linda Tuloup, La nuit souterraine, Coll. “Dire la photographie”, Les petites allées, 2023.

La recension d’Arnaud Jamin : Yannick Haenel, seul avec les monstres.