- Francis David, Intérieurs d’écrivains

Le déplacement, Journal des années 1982-1983 de Marcelin Pleynet paraît en ce mois de novembre 2021 chez Gallimard dans la collection L’infini.

Sans doute ne m’est-il pas indifférent que le livre soit dédicacé — naturellement — le jour de La Fête de tous les saints...

De larges extraits sont parus dans le numéro 147 de L’Infini (Printemps 2021). Avec ces précisions, reprises au début du volume :

« 1. Édition établie par Florence Didier-Lambert, corrigée par Nathalie Barrié, et relue par Marcelin Pleynet.

2. Ce volume du Journal de Marcelin Pleynet couvre le deuxième semestre de l’année 1982 et toute l’année 1983. De larges extraits du premier semestre de l’année 1982 ont déjà été publiés sous le titre « Shakespeare in progress » dans le volume Fragments du Chœur aux éditions Denoël en 1984. La fin de l’année 1982 marque un tournant majeur pour Marcelin Pleynet, associé au passage de Philippe Sollers des éditions du Seuil aux éditions Gallimard à l’occasion de la publication de son roman Femmes. La revue et la collection Tel Quel, reprises par Gallimard, deviennent la revue et la collection L’infini, dirigées par Philippe Sollers. (N. D. É.) »

J’ai publié il y a quelques mois la partie de « Shakespeare in progress » qui concerne les Sonnets de Shakespeare : Les Sonnets : volonté et testament.

Dans Fragments du Chœur, le texte sur Shakespeare était suivi d’une poésie de Pleynet :

En 1982 Pour moi je tiens de ces cendres qui couvrent la terre

au couchant comme un deuil de sang.

Hier, demain, en l’an 1982 et dans toutes les années à

l’anneau de ma vie je porte le délire et je creuse ce corps

qui passe dans la lettre comme un tombeau.Et la douleur se vrille dans le cœur qui manque avec

les légions des ténèbres

et plus rien ne tient la course folle

et la lumière dans mon nommais le bruit sur la terre est grand

FEUILLETER LE LIVRE

1982

Le 16 août

J’interromps mon travail pour régler les affaires de la revue Tel Quel. Le numéro qui sera en librairie début septembre vient d’arriver. Ce numéro est conforme à l’esprit de la revue... aujourd’hui sans doute plus que jamais insaisissable. Qui passera de la lecture de Paradis aux chants du Bengale ancien, dont nous avons malheureusement dû supprimer le commentaire, à l’essai de Bernard Dubourg sur le Sepher Yetsirah (qui compose la partie la plus substantielle du volume) pour, à travers Giacometti et Watteau, retrouver Bataille ? Qui s’aventurera dans cette forêt épaisse des pensées et des signes sans s’arrêter au premier détour ?

Sollers a voulu reproduire en page deux de couverture un article sur Paradis publié dans la presse arabe (libanaise), en page trois de couverture un article sur Les Chinoises de Julia Kristeva, publié dans la presse japonaise, et en page quatre un article sur lui paru dans la presse israélienne, ce qui marque bien, au‑delà des œuvres et des personnalités qui fixant la chose la rendront invisible, la sorte de traversée de la culture et de la civilisation des signes, des cultures et des civilisations du signe, qui caractérise l’ambition de Tel Quel, de Sollers, de Tel Quel et de ce qui se révèle capable de s’associer à Sollers et à Tel Quel. Le seul message dont on puisse espérer qu’il soit aujourd’hui lisible passe par sa manifestation littérale, visible et lisible, quoique sa finalité soit tout à fait déliée de cette fonction de visibilité... La vraie question est, si je puis dire, la question de sa finalité, de la dimension de sa finalité, de ce qui justement l’arrache à la manifestation trop évidente des caractères.Je devrais un jour ou l’autre, ici, ou peut‑être plus efficacement ailleurs, développer ce que j’ai écrit sur Paradis dans mon journal de l’année dernière.

J’ai réuni un peu précipitamment et envoyé à Edoardo Sanguineti un ensemble de textes de jeunes poètes qui devrait paraître dans une revue dont il a la charge et qui, me dit‑il, sera luxueuse. Je souhaite depuis quelques années pouvoir éditer une semblable revue en France sans bien savoir comment y intéresser un éditeur. J’en parlais à Emmanuel Hocquard vendredi dernier... Mais est‑il possible d’assumer le travail que suppose une telle publication et les charges financières qu’elle ne manquerait pas d’entraîner ?

Le 20 août

Trahison de la pensée... Cette pensée m’occupe depuis plusieurs jours. La pensée peut être trahie, la pensée peut trahir, elle peut manquer dans la pensée... Elle peut être vraie et fausse et elle reste pensée... Elle peut être intelligente et être vraie ou fausse. La pensée se développe d’elle‑même dans un sens ou dans un autre sur le prétexte d’une conviction. La fin de ce XXe siècle m’apparaît comme l’aboutissement, dans les conséquences de l’aboutissement d’une trahison de la pensée. J’ai passé tout l’après‑midi d’hier poursuivi par ces mots et par l’exigence d’un accord profond entre ma pensée et sa manifestation.

Comment aborder les œuvres, les êtres et les choses non dans la logique d’une conviction mais dans l’intégrité de ma pensée, non plus en les pliant à la logique d’une conviction, mais en les confrontant à l’authenticité d’une expérience ? C’est là que porte mon effort, c’est là mon vœu. Mais ne devrais‑je pas mieux connaître, ne devrais‑je pas m’employer d’abord à définir cette expérience qui m’entraîne confusément ? Elle n’est encore qu’un sentiment, une émotion, elle se porte sur le poème et sur le tableau, sur le paysage, sur la lumière comme la musique la porte. Par exemple lors de cette exceptionnelle audition du Stabat Mater de Pergolèse, il y a quelques jours. Mais est‑ce suffisant, peut‑on se fier et confier sa pensée à ce mouvement ?

En ces heures de doute, je ne vois plus rien, je ne vois plus du monde que sa trahison, son mensonge, sa grimace... et je pousse plus loin fatigué dans la poussière. Ici même l’ensemble des pages consacrées à Shakespeare... Faut‑il toutes ces démonstrations ? Faut‑il démontrer ? Mais comment dire et que faire autrement ? Comment découvrir, révéler ce qui porte une émotion nouvelle et que d’autres discours, confusément, cachent ?

J’ai peut‑être déjà cité la célèbre déclaration de Chateaubriand sur Shakespeare : « Je ne sais si jamais homme a jeté des regards plus profonds sur la nature humaine. » Ce que Chateaubriand écrit là me semble très juste, mais ne faut‑il pas aller plus avant, et tenter de s’ouvrir à l’émotion que produit cette vue de la nature humaine ; en dire justement la pensée, pensée qui ne sera pas obligatoirement la pensée de Shakespeare, mais la pensée d’une lecture de Shakespeare ; la pensée à l’émotion d’une lecture de Shakespeare. Hamlet arrache la coupe de vin empoisonné des mains d’Horatio, il ne veut pas d’un « antique Romain », il veut d’un Danois qui témoigne

« [...] what a wounded name, / Things standing thus unknown, shall live behind me ! » (V, 2, 278 [1]).

L’émotion témoigne de la profondeur tragique d’une vision ; elle peut dans sa pensée témoigner de l’expérience d’une vision tragique. Et c’est évidemment cela qu’il faut faire pour parler intelligemment de Shakespeare. Mais comme je crains de plus en plus le piège de la démonstration, les trahisons et les demi‑mensonges de l’effort didactique... Et faut‑il toutes ces pages pour obtenir si peu. C’est à peine si quelques phrases découvrent un peu ce qui habite l’œuvre de Giorgione dans la centaine de pages que j’ai consacrées à La Tempête au début de l’année. Et je n’y pense pas que déjà elles me fuient ! Il faudrait reprendre, réécrire, développer ; il faudrait la patience et la longueur du temps. Je sais que pour moi c’est de la patience et de la lenteur que fulgure l’émotion... C’est le temps qui me trahit...

La pensée se conjugue avec le temps... La pensée manque lorsque le temps est faux. Autant pour les idées, l’essentiel étant aujourd’hui attaché à une sensibilité déchirée et à vif, qui à tout moment m’entraîne bien au‑delà de ce que je peux dire ici, et me laisse trop souvent bouleversé et dans le plus grand découragement.Le 25 août 1982

Sollers me dit avoir pris contact avec les éditions Gallimard qui seraient intéressées à publier son roman, et à reprendre la collection et la revue... Sollers paraît vouloir m’associer à ce déplacement. Je crois avoir déjà noté dans un de mes cahiers mon appréciation de la situation des divers éditeurs français. Elle est d’ailleurs très facile à établir, il suffit de consulter sa bibliothèque.

Les éditions Gallimard marqueront le XXe siècle, sans qu’aucun autre éditeur n’ait voulu comprendre ce qui déterminait la réussite, le pouvoir littéraire et éditorial de cette entreprise.

Pour en revenir à un éventuel déplacement chez Gallimard, il s’agirait en fait pour moi de la filiale Denoël. Si les choses se confirment je me trouverais paradoxalement dans la situation de n’avoir pas à choisir entre trois éditeurs, étant d’abord lié à Tel Quel et à Sollers. Quitter les éditions du Seuil c’est peut‑être me donner une chance de sortir du ghetto où je suis enfermé depuis près de 20 ans, mais sans réelle assurance, et c’est dévaluer mes livres en en abandonnant quelques‑uns à la charge d’un éditeur que j’aurais quitté, pour confier les autres à un éditeur qui ne les aura pas en tant que tels choisis... Et dans la perspective de les rassembler tous un jour chez un troisième qui de toute évidence ne les attend pas. Ainsi les trois premiers recueils de poésie qui sont aujourd’hui épuisés et que je pensais reprendre en un seul volume, en y ajoutant quelques inédits, se trouveraient devoir épuiser une seconde édition avant de trouver leur statut d’édition définitive, sans parler de l’ensemble STANZE inévitablement coupé en deux pour un certain nombre d’années... Affaire à suivre.Le 4 septembre

VOIR

J’ai passé beaucoup de temps, comme d’habitude trop, à réunir les quelques pages que Christian Prigent m’a demandées pour TXT. J’ai de plus en plus grande réserve sur ce que j’écris et toute perspective de publication me paralyse. Chercher quelques pages dans ce qui s’accumule en marge du chant V de STANZE m’entraîne à chaque fois à détruire une quantité de ce que le plus souvent je pensais tout à fait établi. Le poème ne peut tolérer l’à‑peu‑près. Il doit s’imposer par la justesse de la pensée dans ce qui excède la pensée, et je ne voudrais pas avoir à relire quelques grisailles imprimées par complaisance. Mais à partir de cette règle plus rien ne tient, et j’en arriverai à ne plus rien publier en attendant la publication du chant V. Après avoir détruit une bonne vingtaine de pages, j’ai finalement décidé d’isoler un poème qui lie la dédicace du premier vers du chant I de STANZE au dernier vers de « La gloire du ciel », et comme Christian Prigent semble souhaiter que ma collaboration soit plus conséquente, de prélever quelques notes sur Baudelaire pdf

dans mes journaux de l’année passée.

Ceci a bien entendu interrompu le travail sur Shakespeare, commencé ici même il y a deux mois, et m’a laissé très abattu et découragé. Il y a dans la mise en scène éditoriale et littéraire un jeu de convention et de semblant auquel je me prête mal et avec de plus en plus de difficultés... L’effort que je dois faire pour survivre dans ce contexte paralyse toute spontanéité ; une enveloppe protectrice se durcit autour du noyau vital affectif, et je ne peux pas plus penser que sentir.

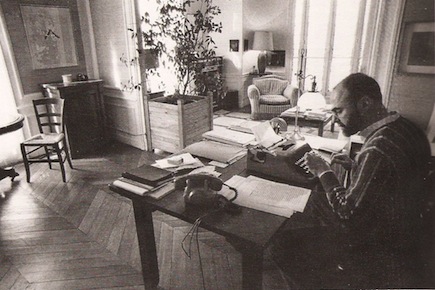

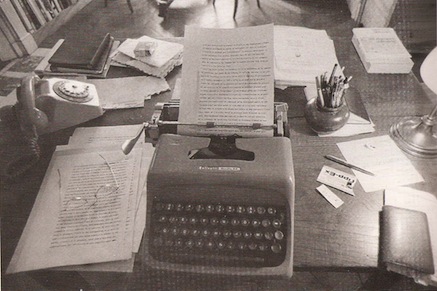

Un jeune photographe propose un livre sur les écrivains, m’envoie quelques clichés qu’il est venu prendre ici même et me demande quelques lignes pour les accompagner... Et tout aussitôt l’appareil de protection se met en place et je resterai tout un après‑midi à considérer stupidement ces images de moi qui publieront ce que je ne suis pas.

Les divers mouvements éditoriaux de la rentrée ne sont sans doute pas non plus étrangers à cet état de stupéfaction. Sollers me tient régulièrement au courant de ses rencontres et discussions avec Gallimard et des divers remous produits par le passage de Mme Verny rue Sébastien‑Bottin. Selon Sollers, Hachette envisagerait de confier un poste de direction littéraire à Paul Otchakovsky‑Laurens chez Grasset...

Autant de déplacements qui bien entendu ne me touchent pas directement mais qui pourtant comptent un certain nombre de conséquences non négligeables quant au destin de mes livres. Si Sollers quitte le Seuil... je me vois difficilement continuer à publier dans cette maison d’édition tout en assurant la direction de Tel Quel chez Denoël... Si Denoël devenait mon éditeur je ne pourrais vraisemblablement plus confier mon journal à P.O.L. Et qu’adviendra‑t‑il de la publication de ce journal, si P.O.L. passe chez Grasset ? Cette situation illustre assez bien le malaise qui est très généralement le mien dès qu’il s’agit de faire face à des problèmes éditoriaux, dès qu’il s’agit d’envisager la situation éditoriale de mes écrits. Mais n’est‑ce pas un état propre à l’activité de la poésie, inévitablement attachée à une actualité qu’elle déporte et s’emploie à transcender ; la « mesure » du poème ne saurait tout à fait se confondre avec l’ordre des échanges et des langues qui l’accueille, elle ne tient qu’à préparer le vieillissement de ces langues (de ces mauvaises langues), à se réserver pour elle‑même, en elle‑même, l’intelligence de l’histoire qu’elle déclare et qu’elle fonde, et par voie de conséquence les conditions de sa survie, de son impression, de la constante manifestation de l’impression qu’elle impose. Le poème se voit ainsi être associé à une actualité (éditoriale aussi bien) qui ne saurait la recevoir qu’en partie, dans l’espace marginal des restes d’une spéculation économique... Il est sans doute significatif que la poésie ne vive jamais que sous le couvert (ou le découvert) d’une plus‑value (directement ou indirectement économique – économie factuelle ou générale... plus‑value idéologique aussi bien). Mais le poème lui-même spéculant sur ce que je dirais une plus‑value de la langue, et étant appelé à plus ou moins long terme à dévaloriser un certain nombre de conventions boursières, il se doit d’assumer et de préparer d’une façon ou d’une autre les conditions de cette échéance.

Il n’est pas absurde de faire intervenir ici des comptes économiques, dans la mesure où nos sociétés modernes contrôlent et exploitent l’équilibre, le développement et la vie même des langues à travers la mise en place d’un vaste système spéculatif, éditorial – sans précédent dans l’histoire des sociétés. Système bien entendu justifiable en ce qu’il se trouve associé au développement et à la diffusion des formes culturelles, mais à partir duquel la littérature, l’écrit ne peuvent plus se penser comme ils se pensent.

L’écrit, l’imprimé n’ont plus seulement la fonction qu’ils remplissaient par le passé, ils se trouvent actuellement en partie surdéterminés par l’économie de leur diffusion, c’est‑à‑dire aussi par ce qui précipite et diffère leur activité. Et c’est à penser leur situation dans les contraintes et l’activité de cette économie qu’ils se donnent quelques chances de survie, qu’ils se donnent quelques chances d’intervenir sur l’enjeu du système spéculatif qui les soumet : le temps. Le temps comme principe et fonction de la dynamique et de la vie des langues, et le temps comme conséquence (en ce qu’il est une conséquence) de la dynamique et de la vie des langues. L’actuelle situation économique de l’édition multiplie et précipite la diffusion, autrement dit le pouvoir de contrôle des formes les plus traditionnelles, les plus normatives, d’où la position marginale, excentrique et soumise du langage poétique, inévitablement lié à la structure générale du marché, et j’en fais en ce moment même l’expérience, livré, emporté dans la mouvance des désinvestissements et des déplacements de capitaux. Et il ne suffit pas bien entendu de penser les manifestations et les conséquences ponctuelles d’une telle situation, il faut aussi essayer d’en penser l’inévitable développement, et dans ce contexte la survie, la présence continue et matérielle des livres... les meilleures conditions possibles pour cette présence.

Tout ceci bien entendu venant aujourd’hui s’ajouter au travail et à l’activité des langues, à ce sans quoi de tels problèmes ne se posent pas, à ce sans quoi ce « réel » ne serait pas un semblant... mais allez donc expliquer cela au « réel » qui ne se fonde en tant que tel que de sa spéculation dénégatrice...

Et encore, pour prendre quelque distance avec toute cette misère« If a man do not erect in this age, his own tomb ere he dies, he shall live no longer in monument than the bell rings and the widow weeps. »

« Par les temps qui courent si un homme n’élève pas son propre tombeau avant de mourir, son souvenir n’aura pas de monument plus durable que le tintement de la cloche et les pleurs de sa veuve » – (W. Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, V, 2, 57).

**

***

**Acheté chez Laget le dernier volume de l’album de Villard de Honnecourt – réimpression de l’édition de 1858 avec un assez beau fac‑similé du cahier de dessins que Pierre Nivollet cherchait depuis quelques mois, et je dois dire que le plaisir, autant que la surprise, est complet. Je connaissais bien entendu comme tout le monde quelques dessins reproduits çà et là en revue et dans les livres d’Henri Focillon et de l’ancien élève et beau‑fils de Focillon, Jurgis Baltrušaitis, homme très étonnant que j’ai eu l’avantage de rencontrer il y a une dizaine d’années alors qu’il était déjà presque aveugle.

Ce n’est point tant que les quelques dessins de Villard de Honnecourt que l’on reproduit généralement ne soient pas significatifs, que ce soient les dessins de schémas géométriques, ou les deux dessins (planches 32 et 45) d’un personnage s’affaissant, enfouissant et cachant son visage dans les plis de sa robe (et qui n’est pas sans évoquer La Derelitta de Botticelli) – ce que je connaissais de l’album est parfaitement représentatif de la qualité de l’ensemble – pourtant il faut, tour à tour, et dans la continuité, voir les quelque 64 planches ici reproduites pour voir se mettre en place non seulement la diversité des intérêts du maître d’œuvre picard, mais pour en un éclair découvrir l’univers sensible, vivant, étonnamment intime, de la grande statuaire du Moyen Âge.

Les églises nous en imposent sans doute plus aujourd’hui que lorsqu’elles furent bâties... Nous avons perdu toute familiarité avec la procession des rois et des saints qui les portent, nous ne savons plus aborder le sacré que dans la cérémonie pompeuse d’une confuse crainte, et il n’est pas jusqu’au magnifique adjectif qui définit ces images comme « hiératiques », que nous n’entendions désormais plus que dans son sens figuré d’une raideur imposante, figée.

Qu’il y ait aujourd’hui notamment à travers les travaux de Georges Duby, un renouveau d’intérêt pour la société médiévale, que le livre de Jacques Le Goff sur La Naissance du purgatoire ait à sa façon fait événement l’année dernière... cela ne fait prendre dimension et devenir intelligible qu’à travers l’éveil sensible de ce peuple de pierres, d’églises et de monuments dont l’ombre porte encore sur notre âme et sur notre culture. Et en vérité aucun livre qui ne soit mieux attaché à cela que l’admirable chef‑d’œuvre d’Émile Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle en France... Je suis curieux de savoir qui le lit. J’aimerais pouvoir d’ici quelques jours m’attarder sur les deux petits volumes de l’édition du livre de poche (1958)...Les dessins de Villard de Honnecourt rendent manifeste et vivant l’esprit de ce monde qu’Émile Mâle s’est passionnément attaché à faire revivre et dans une langue dont la seule lecture est un plaisir. Ces dessins ne sont pas des chefs‑d’œuvre, ils sont d’abord des témoignages, et d’abord le témoignage direct, sensible, d’un trait tremblant, d’une passion, de la passion d’un maître d’œuvre pour la vie de son art. En témoigne en bas de page cette petite phrase où, lors de son séjour en Hongrie, il évoque la cathédrale de Reims (« Visci une des formes de Rains, des espaces de la nef, telles come elles sunt entre ig pilius. J’estoie mandes en le tierre de Honrie, qant jo le portais ; por so l’amai jo miex »). C’est là très précisément ce qui qualifie ces dessins... Je veux dire, la façon dont leur auteur sut grâce à eux aimer mieux les monuments qu’il connaissait, la façon dont leur auteur sut s’associer et s’élever avec ces monuments... Et la simple familiarité qui commande cette élévation (« J’ai esté en molt de tieres, si com vos porés trover en cest livre ; en aucun lui onques tel tor ne vi com est cele de Loom... »).

Il faut voir la nudité du pur schéma de l’ogive des piliers de la cathédrale de Reims qui accompagne la déclaration de Villard de Honnecourt pour comprendre par quel esprit l’homme et la construction sont habités. Les dessins vivent d’abord de la vie de cet esprit. Et de ce point de vue, si je puis dire, le choix des figures est loin d’être indifférent. La copie de l’admirable Chute de saint Paul au porche de Chartres, faisant sur la même planche pendant à L’Humilité... ne se propose‑t‑elle pas comme le blason et la morale de celui‑là qui vivait il y a près de 700 ans ?

Cette chute d’orgueil, dont Pierre Nivollet a peint il y a quelques mois une très belle copie qui se trouvera bientôt accrochée ici entre deux bibliothèques, me touche plus que je ne saurais dire et tout autant dans l’émouvant dessin de Villard de Honnecourt que dans le relief de Chartres. Elle me touche par la pensée simple, par la simple évidence de la pensée qu’elle réalise, comme me touche au tympan du portail nord la création d’Adam « dans la pensée de Dieu »... Villard de Honnecourt manifeste la simplicité, trop vraie, de trop de vérité, pour être en quoi que ce soit naïve, au mieux de l’esprit qui créa et bâtit ce monde.Le 7 septembre

Au bureau de la revue où nous préparons un prochain numéro sans encore bien savoir chez quel éditeur il paraîtra, Sollers me donne à lire les 30 premières pages de son roman Femmes. Je ne pense pas que qui que ce soit attende un tel livre pourtant logiquement inscrit dans l’œuvre de Sollers, et je dirais même déjà annoncé à diverses reprises lors de la publication de Paradis.

Rien de comparable à Paradis et pourtant rien de plus proche. La différence, d’un livre à l’autre, tenant à mon avis pour l’essentiel à l’organisation prosodique d’un même commentaire sur les malentendus et débats entre les sexes : comédie des erreurs. Paradis en développant la dimension « poétique » et en conséquence prophétique – et Femmes la dimension historique ou romanesque. Sollers a déjà dit dans de nombreux interviews qu’il pourrait très bien écrire une version syntaxiquement ponctuée de Paradis. Il vient de le faire. Et il est incontestable qu’indépendamment des qualités de chacun de ces deux livres leur rapprochement constituera une des plus belles leçons que la littérature du XXe siècle ait produites. Si ce que ces 30 pages laissent supposer se révèle dans les quelque 300 qui suivent, je ne vois rien qui soit ainsi comparable à l’avènement, chez un même écrivain, de ces deux ensembles linguistiques dans l’ordre de leur parution, à savoir en un premier temps publication de la dimension poétique – c’est‑à‑dire si l’on veut le plus opaque des discours – repris en un second temps dans la transparence, c’est‑à‑dire aussi les limites du romanesque.

Deux modes aussi différents que possible de l’ordonnance inconsciente de l’appréhension de la langue – deux modes dont le rapprochement ne peut être intelligible, et par voie de conséquence éclairant, qu’en fonction de la levée de l’interdit qui depuis près de deux siècles porte sur l’activité spécifique de chacune de ces deux formes littéraires.

Qu’en est‑il de l’activité réelle spécifique de la vérité du langage poétique ? Qu’en est‑il de l’activité réelle spécifique de la vérité du langage romanesque ? Qu’en est‑il de l’activité réelle de ces formations littéraires sur l’inconscient, sur le sujet, qui est bien entendu d’abord le sujet de la langue ?Si je parviens à développer ce qui tend à se mettre en place à travers mon travail, sur Shakespeare et sur Bossuet... et que j’annonce très prématurément comme un « enseignement de la poésie » dans l’entretien de TXT, je devrais peut‑être transformer mon projet d’analyse de Paradis en fonction de ce nouveau livre de Sollers. D’abord parce que cela me facilitera considérablement la tâche en participant plus activement à l’organisation de l’ensemble du projet, ensuite parce que, me semble‑t‑il, désormais Paradis trouve, de la structure duelle qui le constitue, un sens, sinon nouveau, plus explicitement engagé dans la démystification du semblant humain et par voie de conséquence littéraire.

Le 13 septembre

Je suis, plus que jamais, décidé à assumer les contradictions qui m’habitent et dont témoigne en ce moment, de façon aussi explicite que possible, la prochaine publication d’une enquête sur le néoplatonisme dans l’œuvre de Giorgione (Giorgione et les deux Vénus) et le travail commencé ici même, et que je poursuis par ailleurs, sur ce que Jean‑Jacques Mayoux désigne brièvement comme « l’envers du platonisme » chez Shakespeare. Pour ne pas parler de mes lectures et de ma réelle, effective et sensible présence aussi bien à la énième lecture de Troïlus et Cressida (pourquoi diable les Français croient‑ils devoir traduire, franciser tous les noms de l’œuvre de Shakespeare ? Est‑il rien de plus laid que Troïle et Cresside... ?) qu’au volume de Walter Pater sur La Renaissance, on imagine difficilement deux formes d’esprit plus opposées, qu’au petit chef‑d’œuvre de Ruskin qu’est Le Repos de Saint-Marc, ou encore à la fréquentation du Voyage en Italie de Goethe avec un inévitable retour aux Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques de Winckelmann.

Ce fut la découverte tout à fait inattendue chez mon libraire de la traduction du livre de Walter Pater, dans la version française de Roger‑Cornaz, publiée en 1917, chez Payot, qui m’entraîne à ces réflexions. Le subtil, le fin, le tendre Walter Pater semble incarner la dernière, l’ultime manifestation de la culture humaniste qui ne tardera pas après lui à sombrer dans la méchante affaire des retours du refoulé (explicitement avec Gide). Il est le dernier représentant de cet idéalisme renaissant se trouvant associé aux arts par Ficino, et que Winckelmann va réactualiser à sa façon pour l’Allemagne de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, aussi bien pour Goethe que pour Hegel, qui lui rend un fort bel hommage dans son introduction à l’Esthétique : « Winckelmann avait éprouvé à la contemplation des œuvres d’art de l’Antiquité un enthousiasme qui lui avait permis d’introduire dans l’étude des œuvres d’art un sens nouveau, en les soustrayant aux jugements fondés sur la vulgaire finalité et sur la réussite de l’imitation, et l’avait incité à ne chercher dans les œuvres d’art et dans l’histoire de l’art que l’idée de l’art. Winckelmann doit en effet être considéré comme un de ceux qui ont su mettre à la disposition de l’esprit, dans le domaine de l’art, un nouvel organe et une nouvelle méthode d’étude. »

Voici les pages qui concernent le séjour que, fuyant Paris et « la fatigue crasseuse des ambitions contre une bonne et bien réelle fatigue musculaire », Marcelin Pleynet effectua à Rome en compagnie de P. au début de l’hiver 1983. Pourquoi Rome ? N’est-il pas vrai que tous les chemins y mènent ? Je me souviens avoir vu, il y a quelques années, dans un cinéma proche du boulevard Montparnasse, un petit film de Florence Didier-Lambert : Pleynet y tenait des propos particulièrement denses sur son rapport — pensée et poésie — à la « Ville Éternelle ». Je ne crois pas que le film ait été édité. J’aimerais bien le revoir. A bon entendeur salut !

- Francis David, Intérieurs d’écrivains

Edition Le Dernier Terrain Vague, 1982.

Le déplacement... à Rome

ROME, LE 20 DÉCEMBRE, VIA DEI CIMATORI

Nous sommes arrivés hier en fin de matinée au moment où Jacqueline et Umberto se préparaient à partir. Rien ne justifie ce séjour de fin d’année à Rome, si ce n’est Rome, et le besoin de prendre un peu de distance avec Paris de plus en plus préoccupant.

P., dont c’est le premier séjour à Rome, a voulu tout de suite se rendre au Vatican et nous nous sommes retrouvés place Saint-Pierre sous une pluie battante. Je suis curieux d’observer les réactions de P., lors de ce voyage ; elles sont en effet très proches de ce que furent les miennes, il y a une bonne vingtaine d’années. Rome pour un Français c’est immédiatement trop, ce trop qu’il ne tarde pas à comprendre comme la seule vraie mesure. Il faut le temps qu’il faut mais le temps ne fait rien à l’affaire.VOIR AUSSI

Lisant hier soir le Journal de voyage de Montaigne que j’ai trouvé en livre de poche dans la bibliothèque de Jacqueline, je constatai la même hésitation, la même réserve embarrassée, et sans doute aussi la même crainte. Montaigne illustre admirablement l’impression d’accumulation et d’entassement que produit Rome, en déclarant qu’il lui semble toujours marcher sur le toit de quelque palais ou temple enseveli. Chateaubriand qui lui reproche de ne pas suffisamment faire état des œuvres d’art qu’il a l’occasion de voir, semble oublier ce que fut la Rome de 1580. Ce que Chateaubriand entend par œuvre d’art, comme ce que nous entendons aujourd’hui par œuvre d’art, prend sa mesure de la basilique Saint-Pierre, et de la disposition spatiale de la colonnade de Bernini .

C’est de Bramante, Michel-Ange, et Bernini que la Rome que nous connaissons et que nous reconnaissons prend sa mesure et son intelligence... et je songe aussi bien ici à l’art romain qu’à l’art chrétien. Lorsque Montaigne séjourne à Rome, Michel-Ange est mort depuis seize ans, le plan de la basilique est encore celui d’une croix grecque, et si l’abside et les deux bras transversaux sont achevés, la coupole ne s’élève que jusqu’au tambour. Grégoire XIII qui accueillera Montaigne n’est pas un constructeur ... et son règne semble essentiellement occupé à administrer les projets de ses prédécesseurs (Jules II et Paul III à qui Michel-Ange doit la direction de tous les travaux du Vatican). Il est aujourd’hui difficile d’imaginer ce que fut Rome lors du passage de Montaigne, difficile voire impossible... Comment imaginer ce que furent les travaux de la basilique Saint-Pierre, ce que fut la basilique Saint-Pierre sans la colonnade, et ce que furent la basilique Saint-Pierre en travaux et Rome sans l’explicite démesure du baroque. Je suis pourtant frappé de la façon dont le secrétaire de Montaigne note, minutieusement, la visite et l’audience auprès de Grégoire XIII... le protocole du baiser de la pantoufle... Il ne fallait qu’attendre l’expression plastique de ce protocole.Pour le reste (Montaigne trouve que l’on rencontre beaucoup trop de Français à Rome, et cela reste vrai)... « Tous ces jours-là il ne s’amusera qu’à étudier Rome » , ce qui n’est pas peu.

ROME, LE 21 DÉCEMBRE, VIA DEI CIMATORI

Nous avons, hier, toute la journée et par un après-midi et une soirée de printemps, marché de la Villa Borghèse (où les Caravaggio sont invisibles) au Panthéon ; du Panthéon au Colisée, à San Pietro in Vicoli ; à la Piazza Navona, pour finalement dîner près de la fontaine de Trevi. Nous ne voyons que très peu de ce que nous visitons, mais nous nous employons aussi progressivement à nous défaire de Paris, et à échanger la fatigue crasseuse des ambitions contre une bonne et bien réelle fatigue musculaire.

Raphaël, La Transfiguration, 1518-1520.

Pinacothèque vaticane. Photo A.G., 18 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

ROME, LE 22 DÉCEMBRE, VIA DEI CIMATORI

Visite, comme toujours hallucinée, au musée du Vatican, on y consacrerait avantageusement quelques vies. Cette accumulation de figures et d’images n’a que je sache pas d’exemple.

Il ne faut pas oublier les bibliothèques. Montaigne fut à juste titre fier d’avoir consulté le Virgile « Romanus » que j’eus moi-même l’occasion de voir il y a deux ans lors de la visite de la bibliothèque vaticane. Autant que je me souvienne, cette visite était organisée sur l’initiative de Sollers. Je garde un souvenir très précis de cette étonnante réception en compagnie des Desanti, de Bernard-Henri Lévy... et que je ne crois pas avoir jamais noté ici.

Aujourd’hui dans la confortable et anonyme situation de touriste, nous avons dérivé des antiquités grecques et romaines, aux Stanze de Raphaël, à la chapelle Sixtine où la restauration des fresques de Michel-Ange découvre progressivement une œuvre d’une splendeur insoupçonnée. Six des lunettes, dites des Ancêtres du Christ, sont maintenant en état, et aussi bien dans les volumes que dans les couleurs, c’est un monde tout nouveau qui se découvre. On ne peut pas ne pas penser que tous ceux qui jusqu’à ce jour ont parlé de cette œuvre n’en ont rien vu. Lorsqu’elle sera entièrement restaurée elle étourdira comme... comme un éblouissement sonore.

C’est déjà l’impression que font les six « nouvelles » lunettes. Quelle force ! Quelle virtuosité plastique et chromatique ! Quel déploiement d’inventions iconographiques ! De ce qui se trouve découvert à ce que recouvre encore la trace des temps, c’est déjà tout un jeu symphonique de renvoi et de réponse qui se met en place et élève lyriquement l’âme désirante (formule pour moi très proche, aussi proche que possible d’une éventuelle définition du génie de Michel-Ange). Il faut considérer ce qui reste de l’Hercule d’Apollonios pour comprendre ce qui différencie la monstration gréco-latine, du corps mâle, de l’interprétation, de la sorte d’interprétation que Michel-Ange en propose dans le Moïse de San Pietro in Vicolo, et dans le Christ du Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Il est bien entendu impossible de ne pas rapprocher les deux plus fabuleuses réalisations de l’artiste. N’est-il pas étonnant que le Christ n’ait pas de corps (que le Christ ait tous les corps) dans ce corps épais et large et que Moïse n’ait pas de tête (porte l’archétype de la tête paternelle), avec cette tête comme aucun autre typoï ? Ne pas craindre Michel-Ange, c’est le plus grand. Et c’est le plus grand dans l’horreur.

Montaigne qui semble n’avoir pas vu la chapelle Sixtine associe le Moïse de San Pietro in Vicolo à « la nouvelle besogne » .J’ai repris et retravaillé la préface aux Poésies de Rimbaud que doivent publier les éditions Guanda. Pour l’essentiel je développe sans la citer l’admirable analyse de Claudel : « Chez ce puissant imaginatif, le mot "comme" disparaissant, l’hallucination s’installe et les deux termes de la métaphore lui paraissent presque avoir la même réalité. » En insistant sur ce qui associe, en une mesure qui n’est plus mesurable, poésie et littéralité. Tout cela sur un mode dont je suis curieux de connaître l’accueil qu’il recevra.

J’aurai 50 ans demain et j’en suis curieusement fier. Heureux de me trouver non seulement loin de Paris mais à Rome à cette occasion et selon ma fantaisie dans le relatif isolement qui est le mien.

À noter l’importance qu’accorde Montaigne à « l’original du livre que le roi d’Angleterre (Henri VIII) composa contre Luther, lequel il envoya, il y a environ 50 ans, au pape Léon dixième, souvent de sa propre main, avec ce beau distique latin, aussi de sa main :

« "Anglorum rex Henricus Leo decime, mittit

Hoc opus et fidei testem et amicitiae" »

(Henri roi des Anglais t’envoie, Leon X, cet ouvrage, témoin de sa foi et de son amitié) ; original qu’il vit à la bibliothèque du Vatican... Il faudrait pour bien lire Montaigne souligner tout ce que Montaigne croit devoir retenir de son passage à Rome... Cette note sur le livre d’Henri VIII contre Luther me paraît très importante de ce point de vue. (Politique de Montaigne.)ROME, MARDI 27 DÉCEMBRE, VIA DEI CIMATORI

Selon la radio italienne, les Romains n’ont pas consacré autant d’argent aux fêtes depuis de nombreuses années. Et il est vrai que chaque passant s’encombre d’un nombre considérable de paquets, sans que pourtant l’aspect de la ville s’en trouve sensiblement modifiée. Les fêtes de fin d’année n’ont pas ici le caractère de démonstration marchande qu’elles ont à Paris. Nous passons beaucoup de temps à marcher dans les rues qui ne présentent aucun caractère particulier. Çà et là un sapin de Noël, mais les magasins ne paraissent pas particulièrement décorés et dimanche et lundi c’est à peine si l’animation différait de ce qu’elle est habituellement. Rien des faux artifices et de l’exploitation commerciale du Noël parisien.

L’appartement de Jacqueline et Umberto est à cinq minutes de la place Saint Pierre et nous nous y rendons très souvent. Nous y étions hier lorsque Jean-Paul II a célébré l’Angélus du troisième étage des fenêtres du Vatican. La place était en grande partie occupée par la foule répondant aux prières du pape, et tout cela avec la plus grande simplicité. Les haut-parleurs amplifiaient la voix forte et ferme célébrant le martyre de saint Étienne, et les réponses des fidèles n’occupaient pas moins tout le volume spatial que limite la colonnade. La silhouette du pape, une mince tache blanche dans l’ouverture de la fenêtre... ]’avais oublié les applaudissements qui accompagnent la fin de l’oraison. Tout cela, sans autre pompe, est, je dois dire, assez impressionnant.

Je fais au demeurant la curieuse expérience d’accompagner ce séjour romain de la lecture du livre de Georges Duby Le Temps des cathédrales que j’ai trouvé près du bureau de Jacqueline. Et je dois dire que dans le prolongement de cette lecture très informée, Rome prend un caractère encore plus fascinant. Le livre de Georges Duby qui introduit en quelque sorte au récit de la naissance des aventures et des mésaventures de la chrétienté donne (dans une objectivité qui est sans doute à bien des points de vue contestable) une étonnante dimension à ce que l’auteur se refuse à considérer comme la constitution d’un système symbolique, système symbolique qui ici s’expose dans toute la grandeur de son évidence. (Il faudrait interroger le rôle que vient jouer l’« objectivité » esthétique dans cet ouvrage... d’historien ?)

Mais qu’importe ! Du livre à la ville, des cathédrales françaises aux basiliques romaines, l’aventure n’en prend que plus de dimension, et ce qui s’en écrit dans les livres, dans la pierre et sur le ciel, reste irréductible à toutes les bonnes (et mauvaises) pensées modernes.Je dois passer demain au palais Farnèse pour essayer d’établir les dates de l’exposition « Vingt ans de peinture française » au musée d’Art moderne de Bologne.

Terminé ma préface aux Poésies de Rimbaud : « Que comprendre à ma parole ? »

Rome, le forum.

Photo A.G., 25 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

ROME, VENDREDI 30, VIA DEI CIMATORI

Nous continuons à bénéficier d’un temps exceptionnel. Ce matin lors de notre lente et longue promenade à travers le Forum romain et dans les jardins Farnèse du Palatino, le soleil diffusait une lumière éblouie dans les brouillards encore humides qui montaient du Tibre et enveloppaient les longs cyprès qui entourent San Gregorio Magno. Les touristes en cette saison sont peu nombreux, et si l’enceinte des forums est encore très visitée, on peut s’y promener en toute tranquillité.

Je n’ai au demeurant jamais su faire autre chose, dans ce champ désolé de ruines. Comment cette civilisation qui gaspille des fortunes colossales à se convaincre de son importance (à travers des Disneyland et de non moins débiles manifestations « d’art » dit contemporain) laisse-t-elle ainsi les plus prestigieux vestiges de son passé, et de sa vie, pourrir dans des gangues de terre qui ne seront peut-être jamais dégagées. Les Romains semblent avoir entrepris depuis quelques années une véritable campagne de restauration. Ainsi la porte Flaminia est entourée d’un vaste échafaudage, et enveloppée d’un vaste filet de plastique vert , comme la colonne de Trajan, l’Arc de Septime Sévère, l’Arc de Constantin... Mais c’est à peine si l’on voit de temps à autre un ou deux ouvriers sur ces chantiers. Les fresques, celles par exemple de la maison dite de Livia, sont ouvertes au vent et à l’humidité et déjà mangées par la mauvaise poussière qui les couvre ; on y entre comme dans une cave, on en ressort comme d’un tombeau. Et il est si difficile, si impossible, d’assumer cette masse de sublimes décombres, que comme des vieillards désabusés nous trouvons notre consolation dans une promenade à petits pas à travers les dernières plages de soleil, et que nous nous accordons d’éblouissement qu’au passage dans une allée d’orangers encore chargés de leurs globes vermeils, qui brûlent le vert cru des feuillages et tranchent sous le ciel uniformément bleu. Ces mêmes globes, ces mêmes oranges qui moisissent sur les parois de la maison de Livia.

Au demeurant ce qui vaut pour l’art romain, vaut pour l’art chrétien. Dans quel état d’abandon se trouve San Carlo alle quatro fontane, et singulièrement la plupart des œuvres de Borromini... d’ailleurs le plus souvent invisibles. Il faut noter étant donné le carrefour où elle est située que San Carlo est aujourd’hui (mangée par les acides et les gaz qui s’échappent des voitures) en réel danger... Mais quoi ? Dans le petit guide du Palatino publié par le ministère de l’Instruction publique, P. Romanelli compare l’impression que devait produire l’accumulation des édifices romains sur un si petit espace à l’aspect extérieur du Palais du Vatican : « dont l’apparence manque incontestablement de régularité »...

Reste à espérer qu’il n’en sera pas demain du Vatican, ce qu’il en est aujourd’hui du Campo Romano ! Notre siècle il est vrai a sans doute d’autres graves préoccupations, et c’est dans l’urgence que l’Europe débat de la guerre atomique et de l’installation des euromissiles de part et d’autre des frontières soviétiques, mais qu’en sera-t-il de ce débat, si comme cela se passe aujourd’hui, il est dissocié de ce qui le justifie... En sommes-nous désormais à la seule et ultime préoccupation de l’animal : sauver l’espèce ? N’est-ce pas cela qui est aujourd’hui ressenti de toutes parts (plus ou moins consciemment). Les intérêts se déchirent : guerres idéologiques, guerre des religions, l’animal humain baigne dans sa médiocrité et n’a désormais d’autre horizon que la menace nucléaire et l’absurde épouvantement d’une espèce qui s’est condamnée. Jouve, en préface à Sueur de sang, voit son monde habité par l’instinct de destruction, l’instinct de mort, la pulsion de mort... et il est vrai que, dans le genre, le fascisme aura été assez représentatif, mais qu’en est-il de cet instinct grégaire face à la menace, à la bien réelle menace nucléaire, comme ultime production de la science et de la culture ?

Comment ne pas évoquer tout cela en cette fin d’année qui ne laisse plus beaucoup d’illusions à qui que ce soit, et comment ne pas évoquer cela à Rome... Quel moine vivant au Moyen Âge déclarait « Rome vivra tant que le monde vivra et le jour où Rome disparaîtra le monde disparaîtra » (la citation n’est certainement pas correcte).VOIR

Je pensais profiter de ce voyage pour voir les fresques de Cavallini à Sainte-Cécile, elles sont malheureusement en restauration, et je devrai me contenter des mosaïques de Santa Maria in Trastevere qui sont au demeurant d’une très grande beauté et bénéficient de leur rapprochement avec l’ensemble du XIIe siècle, qu’elles soulignent. Ceci bien entendu dans la perspective du petit livre que m’a commandé É. Hazan. Si l’on situe l’œuvre de Giotto - Cimabue - Duccio - Cavallini hors de la perspective humaniste, et d’une histoire de l’art aujourd’hui encore ordonnée à partir de Vasari, on se trouve fasciné par la manifestation d’un art (dont on oublie trop volontiers qu’il fut d’abord un mode d’être).

Du XIIe au XIIIe siècle ce qui me frappe, ce n’est pas « l’évolution » des formes, c’est la transformation des êtres par appropriation des formes. Nous ne sommes plus aujourd’hui en situation de qualifier ou de disculper l’événement culturel historique, le meilleur de notre tâche doit être de le comprendre (ce que j’ai essayé de faire avec Giorgione), dans un contexte cette fois explicitement humaniste.

Giotto s’impose d’abord à moi comme un monde, un peuple de figures qui ont une existence si singulière qu’elles frappent et imprègnent fortement l’imagination. Leur présence est aussi vive, complexe et résistante que celle des êtres qui nous sont le plus proches. A peine si on les connaît que déjà elles s’imposent et qu’on ne les oubliera plus. Et pourtant elles ne ressemblent à aucune autre, et plus vivantes que le vivant elles ne ressemblent à rien de vivant. Là, quelque part entre les archétypes byzantins des réminiscences de la peinture hellénistique et romaine (sans doute plus essentiellement romaine), Cavallini et Cimabue, un univers se constitue, et l’on ne peut pas ne pas faire que cet univers soit unique. C’est cette unicité que je voudrais tenter de reconstituer, parce que ce que porte l’œuvre de Giotto est dans cette unicité avant d’être dans une toujours hypothétique attribution, cf. la relative médiocrité de ses « suivants immédiats ».

De l’œuvre byzantine à Giotto, il y va de la constitution d’une figure (celle de la divinité) et de son univers, du complexe dialogue des images où elle se reconnaît. Figure du dieu et de son église. Ce dont témoigne la présence de ces figures sur Dieu et son église sur les murs mêmes de l’église. Assise ; chapelle dei Scrovegni ; Santa Croce... Quelque chose se passe là, que l’on trouble et que l’on pervertit à tirer en avant.

Regardant hier les scènes de La vie de la Vierge, les fresques de Pietro Cavallini, il me semblait y trouver beaucoup plus et mieux Giotto que chez... Taddo Gaddi.

Cavallini et Cimabue sont travaillés par ce que va réaliser Giotto, et plus que l’hypothétique question formelle, c’est cela qui me semble important (dans la mesure aussi où « cela » traverse forcément les problèmes formels). Les fresques de Sainte-Marie Majeure, que je n’ai malheureusement pas pu voir, jouent bien évidemment un rôle considérable dans la mise en place du débat que Giotto va conclure... en imposant l’univers de saint François (ce qui n’est plus, il est vrai, et loin de là, l’univers byzantin, mais dont on ne peut pas ignorer tout ce qu’il doit de rigueur à l’univers byzantin).Nous qui n’avons pas la foi, nous n’avons que la plus ou moins saine certitude du désespoir, du manque d’espoir et plus... « Cette vie... dois-je la nommer une vie mortelle, ou plutôt une mort vivante ? »

ROME LE 31 DÉCEMBRE, VIA DEI CIMATORI

L’année s’achève. Pourquoi y suis-je sensible à ce point. P. fatigué de longues marches, nous n’avons quitté la via dei Cimatori que pour faire quelques pas jusqu’au château Saint-Ange. Le soleil était tout embrasé et sous les chênes-lièges l’air frais et humide...

Nous étions quasiment seuls dans ce soleil pâlissant, près de cette fabuleuse forteresse. Le froid se faisant insistant nous sommes rentrés pour passer le reste de l’après-midi en compagnie d’une fort belle version de L’Estro armonico de Vivaldi (I solisti veneti, Claudio Scimone, Erato).

Cette année s’achève et aussi elle s’achève au mieux. L’adagio du concerto numéro deux en sol mineur martèle admirablement cet achèvement, « fantaisie dans la matière musicale » dont la justesse reste à saisir. La musique en dit toujours plus long de notre achèvement, et aujourd’hui de cette année qui finit et commence.Marcelin Pleynet

Vivaldi : L’Estro armonico

Concerto for 4 Violins in D Major, Op. 3 No. 1, RV 549

L’estro armonico (L’invention harmonique, en italien) opus 3 est une série de douze concertos pour un, deux, ou quatre violons, orchestre, et basse continue d’Antonio Vivaldi (1678-1741), dédiée à Ferdinand III de Médicis, prince de Florence, grand-duc héritier de Toscane (Cf. wikipedia).

La Tempête, Giorgione, 1506.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La fureur poétique, l’avilissement des cœurs, l’édition, par Marcelin Pleynet, écrivain

« L’effort que je dois faire pour survivre dans ce contexte paralyse toute spontanéité ; une enveloppe protectrice se durcit autour du noyau final affectif, et je ne peux pas plus penser que sentir. »

L’époque est si plate, si ennuyeuse, si peu concernée par la portée subversive d’un véritable travail littéraire, que la publication par les éditions Gallimard, dans la collection L’Infini, d’un nouveau tome du journal intellectuel de Marcelin Pleynet est une joie inattendue.

Paraît donc aujourd’hui Le Déplacement, dont l’importance est notamment de questionner le passage des Editions du Seuil aux Editions Denoël/Gallimard de la revue Tel Quel devenant L’Infini, Philippe Sollers élaborant en outre son diptyque radical, Paradis/Femmes.

Voie abstraite/voie figurative en un même tourbillon attaquant le semblant.

Parole inspirée/chronique.

Poésie/prose/prosodie/roman.

Déplacements de capitaux, progression du démonde dans la mise en place du système arasant de l’édition sans éditeur.

Nous sommes en 1982 et 1983, l’ère mitterrandienne n’en est qu’à ses débuts.

En ces années encore décisives pour l’histoire intellectuelle française à travers des revues ayant fait tourner autour de leurs sommaires un grand nombre des écrivains essentiels de l’époque de la fin des avant-gardes, Marcelin Pleynet, fidèle à son ethos, continue inlassablement de travailler sur le fond, en commentant avec brio et de façon informée (des fiches, des ouvrages critiques, des méditations longues) les écrivains et peintres qui le touchent intimement, la lecture étant d’abord chez lui une expérience intérieure.

Craignant les pièges de la démonstration, « les trahisons et les demi-mensonges de l’effort didactique », l’auteur de STANZE s’en remet d’abord aux déchirures de la sensibilité, dans une approche à la fois tremblante et assurée des œuvres qu’il élit.

Ainsi celles de Shakespeare, notamment Troïlus et Cressida, de Bossuet, de Baudelaire (la ruine universelle par « l’avilissement des cœurs »), de Hölderlin (dans la traduction de Pierre Jean Jouve), de Chateaubriand, de Giotto, de Piero della Francesca, La Tempête de Giorgione (un livre est en construction, qui fera date, interrogeant le néoplatonisme du peintre), de Courbet, de Manet, de Pollock, de Matisse, de Picasso, de Simon Hantaï.

« Je suis de plus en plus convaincu qu’il ne saurait y avoir une histoire de la modernité qui ne soit d’abord une histoire de l’impossibilité de la modernité à faire histoire. »

Tentant de percer la surface du « ne pas vouloir savoir » de laquelle chacun se soutient, au risque de chuter dans la folie – les avancées conceptuelles du docteur Lacan sont intégrées —, Marcelin Pleynet cherche à réduire la force aveuglante de la dénégation humaniste par l’évidence de la clarté et du scandale prophétique/poétique.

Anticipant Houellebecq, mage noir shakespearien : « Je sais préférer la croyance idéaliste, non pour ce qu’elle entend faire des œuvres, mais parce qu’elle élève le débat, que la précipitation du cynisme spéculatif feint d’ignorer ; et parce qu’elle établit un état d’exception exemplaire, ce que l’autre entend à sa façon « normaliser ». »

Dans un ton maintenant heideggérien : « Contrairement à ce qu’une certaine illusion de croyances aussi superficielles que dangereuses dans le progrès a voulu répandre, le développement de la science et de la technique n’a pas effacé les frontières, il les a multipliées – ce qui hier ne séparait que les ensemble nationaux ou sociaux sépare aujourd’hui les quartiers, les rues, et se trouve introjecté en chaque individu. »

Peut-on entendre cela sous Emmanuel Mac Macron ?

La littérature et le mal, quel autre sujet plus brûlant ?

Invité comme commissaire d’exposition et conférencier, ayant accepté un poste à l’école des Beaux-Arts de Luminy, à Marseille, l’ami du peintre Pierre Nivolet analyse la part d’illusion dans ces agitations d’un homme de cinquante ans considéré comme installé, alors que seuls les mouvements telluriques et heureusement anarchiques de l’amour peuvent lui permettre de briser le voile de mélancolie qui l’étouffe.

Voyages à Tübingen, Berlin (Ouest et Est/ Brücke Museum/Pergamon Museum), Mayence, Rome (Villa Médicis, amitié de Jacqueline Risset), New York, Milan (intervention sur la psychanalyse), Montréal, lui permettent de sentir l’air du temps (Zeit Geist) dans le désordre des sensations, quand la maison de campagne de Blévy – admiration pour les peintures sur papier de son ami James Bishop, qui y vit – recentre, ancre, redistribue les priorités.

Pas de débondage intime, pas de complaisance, pas d’étalage écœurant, mais un retrait actif, un dégagement, une perception aiguë du sentiment poétique d’être au monde.

Saint Jean de la Croix étant ici de bon conseil : « Celui qui saura se vaincre / avec un non-savoir sachant / ira toujours dépassant »

Il faut lire ce volume de Marcelin Pleynet, et les quelques dizaines d’autres titres qui forment une des oeuvres les plus passionnantes qui soient, encore très invisible.

[1] « [...] quel nom blessé, / Si les faits restent ignorés, va me survivre ! » (trad. Michel Grivelet). Toutes les notes sont de Florence Didier-Lambert.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

6 Messages

Il a osé dire un jour que « l’art est réservé à un nombre extrêmement restreint d’individus. » On s’en doute : ça n’a pas beaucoup plu. Mais c’est néanmoins grosso modo sa pensée sur l’art et la littérature. Marcelin Pleynet est un homme libre...

Les lettres françaises.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La recension de Fabien Ribery

L’époque est si plate, si ennuyeuse, si peu concernée par la portée subversive d’un véritable travail littéraire, que la publication par les éditions Gallimard, dans la collection L’Infini, d’un nouveau tome du journal intellectuel de Marcelin Pleynet est une joie inattendue. LIRE ICI.

C’est dans le numéro de janvier de la revue art press.

Marcelin Pleynet : exercice de vérité

Grand ordonnateur de Tel Quel puis de L’infini, Marcelin Pleynet dans cette partie du journal évoque entre autres son transfuge du Seuil à Gallimard et ce afin de poursuivre l’histoire littéraire selon une voie non divergente mais plus axée vers l’essentiel.

Ce qui ne l’empêche pas de connaître des heures de doute, où écrit-il : Je ne vois plus rien, je ne vois plus du monde que sa trahison, son mensonge, sa grimace... et je pousse plus loin fatigué dans la poussière.

Même évoquer et disséquer Shakespeare peut lui sembler alors vain mais d’ajouter comment passer outre ? Comment découvrir, révéler ce qui porte une émotion nouvelle et que d’autres discours, confusément, cachent ?

Ici comme dans l’ensemble de ses textes Pleynet élimine toute généralité qui exclut ce qu’il nomme l’intelligence de la singularité. Il sait déjà confusément qu’il fait partie des rares écrivains qui méritent ce nom mais qui ne laissent ne pas forcément leur nom dans l’histoire des lettres. Sa poésie comme ses œuvres critiques restent néanmoins des points forts. Et ce, parce ce que l’auteur prouve (ce journal en témoigne) d’autonomie, d’exigence et d’indépendance. Celles d’une langue singulière sensible à ce qui mérite de retenir l’attention chez les êtres, les créateurs comme dans les paysages.

Vivant au présent et en faisant l’expérience il cherche à être le plus exact possible et sans chercher à se projeter dans l’avenir. Ce qui pour lui revient à se situer nulle part car à cette aune, je peux dire n’importe quoi puisque je ne dis rien.

Néanmoins sa vision du présent (entre autres de l’édition) est parfois à courte vue : L’écrit, l’imprimé n’ont plus seulement la fonction qu’ils remplissaient par le passé, ils se trouvent actuellement en partie surdéterminés par l’économie de leur diffusion, c’est‑à‑dire aussi par ce qui précipite et diffère leur activité. Mais n’est-ce pas là accorder au passé une liberté qui tient d’une vue de l’esprit.

Néanmoins ce journal est incontestablement une belle leçon de littérature. La dimension poétique (entre autres de Stanze) – c’est‑à‑dire si l’on veut le plus opaque des discours – retrouve ici une transparence qui n’est pas sans jouxter les limites du romanesque.

Le journal demeure aussi une belle leçon d’humilité de la part d’un auteur trop discret et qui ne publie de lui que ce qui donne sens et qui rappelle que les mouvements littéraires, les groupes, les écoles n’ont d’autre fonction que d’aménagement social.

Fidèle à la modernité il estime que l’innovation reste possible pour peu qu’il existe des créateurs capables d’inventer des formes et techniques littéraires ou artistiques et ce dans tous les sens. Sachant que pour lui ce n’est pas le support (livre dans les années dont il est question dans ce journal) ou le numérique aujourd’hui qui fait l’écriture mais l’action complexe des inégalités sexuelles sur les formes de mémorisation et de plus ou moins libre activité de la pensée.

Et si Pleynet reste discret c’est que pour lui un écrivain n’a jamais de place au sein de la société. Car il a mieux à faire – comme pour lui le discours rhétorique dans la littérature française du XVIIe siècle le prouverait si besoin était. Il s’agit de gérer cette absence de place. Et le Journal prouve que tout vrai écrivain n’a d’autres ambitions que de se réaliser dans ce qu’il écrit toujours au présent dont les enjeux restent ce qu’ils furent en vérité : écrire la vérité qui est la meilleure parce que c’est la mienne.

D’où l’intérêt d’un Journal qui n’a rien d’un simple plaisir d’écriture égotique.

Une aventure humaine avance même quand le froid se faisant insistant, il suffit de passer le reste de l’après-midi en compagnie de L’Estro armonico de Vivaldi. Preuve que la fantaisie dans la matière musicale permet dans son abstraction d’en dire toujours plus long de notre achèvement. Que les années finissent ou commencent.

Jean-Paul Gavard-Perret, 14/11/2021.

8 novembre 1979. Le Centre Pompidou accueille Marcelin Pleynet, poète, secrétaire de rédaction de la revue “Tel Quel” depuis 1962, critique et théoricien d’art. Sa lecture parcours l’ensemble de ses livres publiés : “Comme” (1965) ; “Provisoire amant des nègres” (1962) ; “Le petit déjeuner sous l’herbe” (1957-1959) ; “Rime” (1975) ; “Chroniques du journal ordinaire” ; “Le voyage en Chine, Nankin, samedi 20 avril 1974” ; “Venise, 1971” et “Stanze : chant I” (1965-1972).

Marcelin Pleynet a eu 88 ans le 23 décembre 2021. Ecoutez. Lisez. Ça mérite le déplacement.

Prendre de l’altitude

Marcelin Pleynet reste un poète et théoricien qui demeure effacé. Il fut pourtant au coeur de la fin des avant-gardes et aux prémices de la postmodernité.

Même si l’auteur refuserait ce terme à son sujet : cette définition évacue en effet les questions de plus en plus pressantes que pose l’histoire . Cette portion de son journal remet devant ses préoccupations de l’époque, au sein de ses nombreux voyages et conférences et au moment de son “déplacement” des éditions du Seuil aux éditions Gallimard lors de transfert de la revue qu’il dirige “Tel Quel” (et qui fut avec “Change” un des lieux clés de la littérature). Elle devient “L’infini”. Avec toujours le même but : “prouver que la littérature pense plus qu’on ne le croit” (Philippe Sollers).

Se retrouvent les rapports que Pleynet entretient avec l’art, la musique et la littérature modernes (mais pas seulement). Tout son discours critique se fonde sur son expérience du langage poétique. S’élève toujours — mais sans forcer — sa voix face aux pensées et sensibilités normatives.

Il souligne leurs faces antiartistiques (lorsqu’il s’agit d’historiens, d’universitaires) ou douées d’un faible tempérament créatif (du moins chez certains de ceux qui se prétendent artistes ou écrivains).

Marcelin Pleynet ne s’attache qu’au vrai, ne ménage personne sans pour autant se faire pourfendeur d’ “âmes” quelconques à ses yeux. Il sait en effet que chacun peut subir la trahison de la pensée. Et l’auteur de préciser : “Cette pensée m’occupe depuis plusieurs jours. La pensée peut être trahie, la pensée peut trahir, elle peut manquer dans la pensée.“

Et d’ajouter : “la fin de ce XXe siècle m’apparaît comme l’aboutissement, dans les conséquences de l’aboutissement d’une trahison de la pensée. ” C’est pourquoi il passe son temps habité par l’exigence d’un accord profond entre sa pensée et sa manifestation.

C’est pourquoi aussi il prend toujours de l’altitude tant face aux êtres qu’au paysages (il les décrit avec une délicate transparence tant il reste sensible aux accidents, volumes et aux couleurs). Souvent considéré à tort comme un ayatollah de la pensée, Pleynet prouve ici — et s’il en était besoin — qu’il existe autant de systèmes et de théories qu’il y a d’œuvres.

Pour l’auteur, les particularités thématiques ou stylistiques d’une œuvre ne sauraient trouver son sens en dehors de l’ensemble de la chaîne spécifique de son corpus. Le sien — qu’il soit poétique, théorique ou simplement “journalière” — l’illustre.

jean-paul gavard-perret