Tel Quel N° 71/73, automne 1977 consacrait un numéro spécial (triple) aux Etats Unis. Ouvrir une revue, 31 ans après sa publication, peut être un exercice cruel pour ses auteurs.

On ne connaissait pas, bien sûr, Barack Obama, mais Martin-Luther King avait laissé un caillou, un pavé, sur le chemin du rêve Noir américain. « I had a dream ! » fut un jalon évident dans la trajectoire de Barack Obama, à la présidence des Etats Unis, même s’il n’avait que deux ans quand cette harangue a été lancée. Comme, dans un autre contexte, s’était imposée l’évidence du « Nous avons perdu une bataille, nous n’avons pas perdu la guerre » prononcé par de Gaulle dans son message du 18 juin 1940.

Ces évidences, qui sont surtout évidentes, après.

Que disait-on de Martin Luther King dans ce numéro de Tel Quel, de l’automne 1977, écrit par des intellectuels français et américains, les oracles de notre temps ? Même si le qualificatif d’« intellectuel » est surtout prisé chez nous, il existe bien, des penseurs, des observateurs de leur temps, partout, même si leurs pairs, ne les étiquettent pas du label « intellectuel », made in France. Dans ce numéro de Tel Quel, outre le trio de service : Julia Kristeva, Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, s’expriment côté américain : Philippe Roth sur le thème juif, Domna C. Stanton sur le thème du féminisme avec « Women’s Studies », Harry Blake sur le post-modernisme américain, thème aussi de la guerre froide etc.

![]() Pas plus dans le sommaire que dans le texte, Martin Luther King - prix Nobel de la Paix, en 1964 - n’est cité (sauf erreur) ! Sur le thème du problème Noir, rien, sinon deux ou trois lignes. Ce n’était tout simplement pas au hit parade des préoccupations du moment et des contemporains consultés pour ce numéro.

Pas plus dans le sommaire que dans le texte, Martin Luther King - prix Nobel de la Paix, en 1964 - n’est cité (sauf erreur) ! Sur le thème du problème Noir, rien, sinon deux ou trois lignes. Ce n’était tout simplement pas au hit parade des préoccupations du moment et des contemporains consultés pour ce numéro.

Aujourd’hui, ne souffrons nous pas du syndrome inverse en surévaluant cet événement - l’élection d’un Président noir - dans l’échelle planétaire du siècle, sous l’emprise de l’émotion du moment ? Révolution ? Non ! Evolution marquante à la suite d’un processus continu d’émancipation et de conquête sociale depuis l’abolition de l’esclavage, en passant par les harangues mémorables de Martin Luther King ? Oui. « Fin d’un cycle » comme disent les commentateurs américains. Oui ! Ce sont d’ailleurs, surtout les commentateurs français et européens, qui mettent en avant la couleur du nouveau Président. Lui, n’en a pas fait un argument de campagne même s’il en a, probablement, plus bénéficié que pâti.

Il a gagné, d’abord parce qu’il est brillant, qu’il défendait les couleurs démocrates face à un parti républicain « sortant », déconsidéré,

parce qu’il est jeune et suscitait plus l’adhésion chez les jeunes que son concurrent républicain desservi par son âge,

parce que l’explosion de la crise financière de septembre, résultat de la politique des huit années Bush, a déclenché le tsunami final, catastrophique et fatal pour le candidat républicain Mc Cain.

...« Caïn » n’a pas tué le jeune Abel-Barack !

Mais Mc Cain, n’est pas Caïn. Il n’aurait jamais fait çà ! Faut-il en conclure, pour autant, que l’histoire de cette élection américaine est plus morale que l’histoire biblique ? Vous laisse ajouter vos mots ou votre image...

Caïn au pays de Chanaan a bien prospéré, mais n’a pas trouvé la paix ? Une longue histoire qui se prolonge de nos jours... mais il n’y a pas de guerre qui ne se termine, un jour, par une paix déclarée ou de fait. « I have a dream ! », un slogan qui, je crois, porte plus loin, et moins susceptible d’être mis en échec, que « yes, we can »... même si ceci peut sembler iconoclaste au moment où les incantations « yes, we can » ont porté aux nues celui qui les scandait.

Mais c’est beaucoup mieux que : « Travailler plus, pour gagner plus ! ». Ne suis pas contre le travail, ni contre l’argent, mais notre Président, malgré ses ascendances juives n’a pas dû assez méditer la Bible : « l’homme ne se nourrit pas seulement de pain ». A sa décharge, ce n’est pas dans la Bible, mais dans le Nouveau Testament...

Ainsi, nos oracles de 1977, ne mettaient pas le thème Noir dans leurs projections. Faut-il les jeter en Enfer pour autant ? Même Martin Luther King déclarait que « ni lui, ni ses enfants » ne verraient, hélas, son rêve se réaliser... Et pourtant...

Voilà ce que nos oracles n’ont pas dit, mais ont-ils dit quelque chose qui mérite d’être relu aujourd’hui ? Chaussé de lunettes à focale sélective, par nature, et grossissante par effet induit, voici quelques passages qui ont eu grâce, à mes yeux !

...Ou grâce au hasard, de la sélection naturelle.

EXTRAITS

As dreams are made on : and our little life

Is rounded with sleep. »

Shakespeare.

in La Tempête ou la répétition

par Jan Kott,

Tel Quel, N°71-73, automne 1977

Jan Kott et le vieux Shakespeare étaient là pour sauver la mise !

En ouverture de la revue, aussi, une photo satellite du globe, vu de 36000 km.

Confucius a été le premier à le dire : « une image vaut mille mots. ». En 1969, l’homme avait marché sur la lune parce qu’un Président l’avait voulu, moins de dix ans plus tôt, et écouté des scientifiques, des ingénieurs, lui dire : « yes, we can ! ». Dans le chapitre « A travers le vingtième siècle » in Eloge de l’Infini, Sollers a ces mots qui pourraient légender cette image :

[...] Cet homme blanc qui ressemble à un bébé emmailloté, à une momie blafarde ou à une chrysalide empêtrée, c’est le premier visiteur de la Lune. Pour la première fois, la Terre est observable globalement comme une petite planète en couleurs. Bientôt, le continent de la communication va être révolutionné par la conquête de l’espace et des satellites. Cette percée spatiale est une contraction du Temps. Tout est de plus en plus lointain, et tout se rapproche. La vitesse change de sens. Les foules se massaient autrefois dehors pour écouter des dictateurs ou des prophètes : elles sont isolées, désormais, de plus en plus reliées par la télévision ou Internet. Un des rares survivants mythiques de l’ancien théâtre (qu’on a d’ailleurs tenté d’assassiner) est un pape [1]. Ce n’est pas la moindre surprise de la course effrénée vers le virtuel permanent.

[...] Cet homme blanc qui ressemble à un bébé emmailloté, à une momie blafarde ou à une chrysalide empêtrée, c’est le premier visiteur de la Lune. Pour la première fois, la Terre est observable globalement comme une petite planète en couleurs. Bientôt, le continent de la communication va être révolutionné par la conquête de l’espace et des satellites. Cette percée spatiale est une contraction du Temps. Tout est de plus en plus lointain, et tout se rapproche. La vitesse change de sens. Les foules se massaient autrefois dehors pour écouter des dictateurs ou des prophètes : elles sont isolées, désormais, de plus en plus reliées par la télévision ou Internet. Un des rares survivants mythiques de l’ancien théâtre (qu’on a d’ailleurs tenté d’assassiner) est un pape [1]. Ce n’est pas la moindre surprise de la course effrénée vers le virtuel permanent.

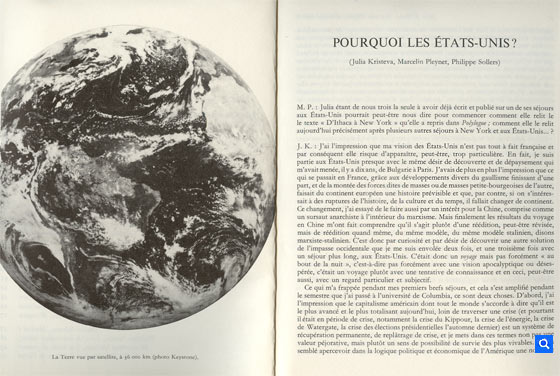

POURQUOI LES ÉTATS-UNIS ?

(Julia Kristeva, Marcelin Pleynet, Philippe Sollers)

M. P. : Julia étant de nous trois la seule à avoir déjà écrit et publié sur un de ses séjours aux États-Unis pourrait peut-être nous dire pour commencer comment elle relit le texte « D’Ithaca à New York » qu’elle a repris dans Polylogue, comment elle le relit aujourd’hui précisément après plusieurs autres séjours à New York et aux États-Unis... ?

J. K. : J’ai l’impression que ma vision des États-Unis n’est pas tout à fait française et par conséquent elle risque d’apparaître, peut-être, trop particulière. En fait, je suis partie aux États-Unis presque avec le même désir de découverte et de dépaysement qui m’avait menée, il y a dix ans, de Bulgarie à Paris. J’avais de plus en plus l’impression que ce qui se passait en France, grâce aux développements divers du gaullisme finissant d’une part, et de la montée des forces dites de masses ou.de masses petite-bourgeoises de l’autre, faisait du continent européen une histoire prévisible et que, par contre, si on s’intéressait à des ruptures de l’histoire, de la culture et du temps, il fallait changer de continent. Ce changement, j’ai essayé de le faire aussi par un intérêt pour la Chine, comprise comme un sursaut anarchiste à l’intérieur du marxisme. Mais finalement les résultats du voyage en Chine m’ont fait comprendre qu’il s’agit plutôt d’une réédition, peut-être révisée, mais de réédition quand même, du même modèle, du même modèle stalinien, disons marxiste-stalinien. C’est donc par curiosité et par désir de découvrir une autre solution de l’impasse occidentale que je me suis envolée deux fois, et une troisième fois avec un séjour plus long, aux États-Unis. C’était donc un voyage mais pas forcément « au bout de la nuit », c’est-à-dire pas forcément avec une vision apocalyptique ou désespérée, c’était un voyage plutôt avec une tentative de connaissance et en ceci, peut-être aussi, avec un regard particulier et subjectif.

Le capitalisme est un système de récupération permanente

Ce qui m’a frappée pendant mes premiers brefs séjours, et cela s’est amplifié pendant le semestre que j’ai passé à l’université de Columbia, ce sont deux choses. D’abord, j’ai l’impression que le capitalisme américain dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est le plus avancé et le plus totalisant aujourd’hui, loin de traverser une crise (et pourtant il était en période de crise, notamment la crise du Kippour, la crise de l’énergie, la crise de Watergate, la crise des élections présidentielles l’automne dernier) est un système de récupération permanente, de replâtrage de crise, et je mets dans ces termes non pas une valeur péjorative, mais plutôt un sens de possibilité de survie des plus vivables. Il m’a semblé apercevoir dans la logique politique et économique de l’Amérique une nouvelle façon de faire avec la Loi, des contraintes économiques ou politiques de plus en plus féroces, c’est inévitable pour toute société, ça l’est encore plus fortement pour un système technocratique. La question est de savoir « comment on fait avec » cette contrainte économique ou politique. Et notre façon européenne, aussi bien de l’Ouest que de l’Est, héritée peut-être d’une certaine tradition religieuse, ou d’une certaine tradition étatique, consiste à « faire avec » cette contrainte en lui opposant son antipode ; mais, comme chacun le sait, pour renverser la phrase de Spinoza chaque négation est une définition ; donc une position « aux antipodes » se détermine par ce à quoi elle s’oppose ; et on arrive comme ça à deux systèmes antinomiques mais qui s’intériorisent réciproquement et se renvoient les qualités ; donc d’un côté, un gouvernement, le Système, conservateur et assis, et de l’autre, une opposition qui a les mêmes tares étatiques, ensemblistes et totalitaires pour finir. Tout ça a culminé dans les drames du XXe siècle que sont le fascisme et le stalinisme qui peuvent se renvoyer les ascenseurs à n’en plus finir, comme un couple éternel.

Or, en Amérique (et la question est de savoir pourquoi, ce à quoi peut-être certains textes dans ce numéro essaieront d’apporter des éléments de réponse), il me semble que l’opposition à la contrainte n’est pas unique, seule et centralisée ; elle est polyvalente, il y a une polyvalence qui effrite la loi mais ne la prend pas de front.

On peut dire que cette polyvalence - c’est-à-dire la multiplicité des groupes sociaux, ethniques, culturels, sexuels, des discours, bref des ensembles économiques, culturels, politiques, artistiques, etc. - échoue dans la « ghettoïsation » de l’opposition, puisque pour chaque opposition est prévue une enclave où elle peut pourrir. Il y a en effet un risque, un risque d’ennuis prodigieux et de refoulements considérables, que peut générer ce type de système. Mais il y a aussi un aspect positif qui est précisément l’évitement de la paganisation du système, l’évitement du face à face de deux lois, chacune aussi sûre d’elle-même que fascinée de l’autre, et l’intériorisant par la même occasion.

Les pratiques artistiques

La seconde particularité qui m’a frappée aux États-Unis et qui me semble intéressante par rapport à la société et à la culture européennes, c’est la place qu’y tiennent les pratiques artistiques . C’est une place par définition marginale, comme dans toutes les sociétés. Mais il s’agit d’une marginalité également polyvalente : il y a beaucoup plus d’expériences « esthétiques) et de qualités plus variées qu’en Europe. Il ya beaucoup plus d’enclaves prévues pour la peinture, la musique, les danses, etc. Évidemment, ce facteur numérique serait négligeable si on ne tenait pas compte de la particularité de ces pratiques esthétiques.

Eh bien, ce sont des pratiques artistiques non verbales . Les Américains me semblent exceller, aujourd’hui, et pousser très à fond et très loin et beaucoup plus radicalement que cela ne se fait en Europe, tout ce qui relève du geste, de la couleur et du son. J’ai assisté à plusieurs expositions ou spectacles, aussi bien d’avant-garde reconnue que d’under-ground dans les lofts du Saloon du village, qui attirent beaucoup de jeunes : j’avais l’impression d’être dans les catacombes des premiers chrétiens. Cette métaphore veut dire d’abord qu’il y a une recherche passionnée, une sensation de découvrir, même s’il s’agit parfois de découvrir la bicyclette cent ans après, parce qu’on sent dans ces découvertes le passage du surréalisme ou d’Artaud, mais cela se fait avec beaucoup de passion et d’adhésion. Mais c’est une métaphore quand même parce que cet art américain ne correspond pas exactement à la réalité historique à laquelle je me réfère. Car justement le Verbe n’est pas au commencement, en tout cas il n’est pas à ce commencement-ci. Ils ne savent pas ce qu’ils font ; ils n’adhèrent pas verbalement c’est-à-dire consciemment et analytiquement, au sens naïf du terme d’analyser, ce qu’ils effectuent. Quand ça se parle, ça ne correspond pas à ce qui se fait en geste, couleur et son

[...] Résultats de cette non-correspondance. [..] Un intérêt pour tous les discours plus ou moins avant-gardistes ou modernistes, y compris dans les sciences humaines et la philosophie, qui se produisent en Europe. J’avais parfois l’impression, notamment dans mes cours, tout en parlant un langage spécialisé, de parler à des gens qui tout en trouvant cela difficile savaient de quoi il s’agissait, ça correspondait à un vécu, à un expérience, picturale ou gestuelle ou sexuelle. Ainsi, malgré la naïveté de l’écoute, l’auditoire américain donne à l’intellectuel européen l’impression qu’il peut avoir quelque chose à faire de l’autre côté de l’Atlantique, à savoir de parler, là où ça ne parle pas. Avec tout ce que ça implique aussi comme parole d’un analysant devant un vide qui ne renvoie pas grand-chose sauf une présence obscure et des ponctuations de sons, de couleurs et de gestes. C’est très stimulant, je pense, pour un travail intellectuel, en tout cas, pour le mien

[...]

En fait la culture américaine qui m’intéresse c’est celle qui (à sa façon non catholique, plus protestante, et pour cela même intéressante pour l’ethnologue qu’on est quand on arrive sur un autre continent) affronte la psychose et la relève. C’est le problème fondamental, je crois, pour la culture du XXe siècle et qui ne fera que s’accentuer ici en Europe occidentale et catholique, en nous obligeant de penser d’autres formes, pas forcément les américaines, mais je suis persuadée que ces nouvelles formes ne peuvent pas se faire dans l’ignorance de la réponse que l’Amérique a donnée aux crises de l’identité et de la rationalité.

[...]

La greffe de l’avant-garde européenne aux Etats-Unis

Ph. S. : Les États-Unis, c’est [...] quelque chose qui n’appartient pas au modèle jacobin de la Révolution française. [...] Maintenant, que se passe-t-il ? Avec le XXe siècle, c’est-à-dire la première et la deuxième guerre mondiale ? C’est que, bizarrement, on a assisté à une greffe tout à fait spectaculaire de ce qui a bouillonné en Europe, dans l’entre-deux-guerres, au point de vue des différentes libérations subjectives qui sont apparues comme dissidences ou comme marginalités en Europe. La grande greffe principale, je la vois évidemment, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans l’exil, dans le drainage des différentes personnalités excentriques de l’Europe vers les Etats-Unis. Appelons ça, pour une part, même si le problème est complexe [...] appelons ça quand même la greffe de l’avant-garde européenne aux États-Unis. Je crois que ça c’est très important et qu’il faudrait y revenir. Appelons ça aussi la greffe surréaliste sur les États-Unis pendant la guerre.

Cette greffe est à l’origine. quand même, me semble-t-il, de ce qu’on appelle l’art américain ; qu’on le veuille ou non, c’est bien de là que prend effet la naissance tout à fait rapide et évolutive d’un art américain, aussi bien au niveau de la peinture que du geste, que finalement d’une atmosphère qui touche à quelque chose comme la corporalité d’un inconscient qui aurait été touché comme expérience en Europe.

Cette situation me semble donc avoir été tout à fait rapide et explosive ; on ne peut pas dire qu’elle ait été perçue en Europe, en France, avant, disons, les années soixante. Il y a eu la guerre froide, il y a eu cette espèce de gel politico-militaire sur la planète et, petit à petit, vers 1960 ressurgit cette mémoire greffée sur les États-Unis qui pose une question désormais à l’Europe. Alors maintenant, tout le problème est de savoir si ce que le fascisme et le stalinisme ont expédié aux États-Unis comme une sorte de délégation, de pépinière extensive, peut être réinterrogé à partir de ce qui pourrait surgir en Europe comme archéologie de notre Histoire au XXe siècle. Et là, immanquablement, on retrouve des questions absolument brûlantes, c’est-à-dire la question Freud, en 1909, l’implantation jungienne, la résistance multivalente des différentes religiosités qui tout en ayant son aspect décentralisant et polymorphique n’en reste pas moins aussi une résistance ; il y a aussi la question de savoir ce que les intellectuels et les universitaires américains aujourd’hui acceptent comme archéologie de l’histoire de cette greffe qui leur a été faite de façon indirecte et qui suppose une perte quelque part. C’est-à-dire : qu’est-ce qui les intéresse aujourd’hui comme philosophie ? qu’est-ce qui les intéresse aujourd’hui comme théorie du langage ? ou comme procédure de lecture ou de déchiffrement ? et qu’est-ce qui les intéresse au niveau de la compréhension en profondeur des grands phénomènes avant-gardistes du XXe siècle ; prenons Joyce, prenons Artaud, prenons qui vous voudrez, et voilà ma question. — On est en ce moment à un tournant très important qui fait que cette espèce de possibilité de non-verbalisation créative, c’est-à-dire de passage par la couleur, le son, le geste, etc. sur fond d’un trou de verbalisation, on est à un tournant où une question ne peut pas ne pas être posée. C’est-à-dire pourquoi cette lacune de verbalisation ? est-ce qu’elle est toujours productive ? elle l’a été, est-ce qu’elle l’est toujours et qu’est-ce qui, aujourd’hui, va pouvoir se mettre à parler là-dedans, ou pas ?

On notera le parallélisme de ces formulations entre Julia Kristeva et Philippe Sollers. Qui influence le plus l’autre ? Il semble bien, qu’ici, le mâle dominant, c’est Julia.

(note pileface)

La question et le rôle de « l’intellectuel » américain

Nos intellectuels ne pouvaient pas oublier ce thème. Ici, juste un zeste de la question et de la réponse. L’intellectuel le moins disert a toujours de multiples questions et réponses sur le sujet.

C’est aussi un sujet qui rejoint l’actualité. Quelles têtes bien faîtes, quels universitaires de talent, Barack Obama, va-t-il intégrer dans son équipe ? Notamment pour ce qui touche à la finance, l’économie, le recadrage du modèle capitaliste ?

J. K. J’étais très sensible [...] au problème des intellectuels. On peut dire qu’il n’y a pas aux États-Unis un statut de l’intellectuel comme il existe en Europe, qui nous a été légué peut-être par un type de clergé si on remonte très loin, mais essentiellement par l’idée que s’en est faite la Révolution française. C’est-à-dire d’un agent entre les Partis et la Pensée. On peut déplorer en effet l’inexistence de ce type d’intellectuels aux ÉtatsUnis puisqu’à partir de son manque, les idées restent confinées aux États-Unis dans les universités, ou dans les endroits prévus pour ça, mais ne semblent pas atteindre la classe politique ; il ya un clivage très net, les intellectuels (hormis les marxistes) n’ont pas d’idées politisables, c’est le positivisme qui est plutôt l’apanage de l’intellectuel universitaire ; il ne se croit pas investi d’une mission politique ou quand il s’y croit, c’est sous les auspices du marxisme, donc c’est une vogue récente, retour du refoulé maccarthyste.

Mais, d’autre part, ce type d’intellectuels américains nous permet [...] de voir quelques impasses de la croyance dans la politique [...] qu’ont les intellectuels européens.[...]

Donc l’aspect restreint de la fonction intellectuelle aux États-Unis, que je considère d aillleurs comme insatisfaisante, peut servir quand même de repoussoir pour voir un certain nombre d’impasses dans la trop grande expansion de « vocation intellectuelle » qui se retourne finalement contre cette fonction-là et qui la saborde, en Europe.

M.P. : J’ai l’impression que le terrain américain est toujours beaucoup plus mouvant, et complexe, qu’on a tendance à le supposer lorsqu’on veut l’appréhender. Ne pensez vous pas qu’il y a, aux États-Unis, précisément dans le rapport entre la classe intellectuelle et la classe politique, des échanges et des relations qui ne sont pas du même ordre que ceux qu’on peut trouver en France, [...] je pense notamment au fait que la classe intellectuelle américaine, les grosses têtes universitaires sont des gens, la plupart du temps, spécialisés, que les universités forment des spécialistes [..]. J’ai bien l’impression qu’aux États-Unis lorsque la classe politique fait appel aux intellectuels - et elle fait appel aux intellectuels constamment - c’est sous la forme du spécialiste, ce qui implique un tout autre rapport à la fois à la fonction intellectuelle et à la fonction politique. Cela devrait pouvoir se penser d’un point de vue européen !

J. K. : On n’a pas là-bas et ici la même définition du rôle intellectuel. L’intellectuel que vous évoquez, c’est en fait le technicien, le spécialiste des Affaires étrangères, le pékinologue ou l’économiste, etc. ; ça existe et, sur ce plan, en effet, la collaboration du pouvoir avec les intellectuels serait l’équivalent de la collaboration du gouvernement français avec tel élève de l’ENA ou tel polytechnicien. Mais il n’y a pas aux États-Unis cette fonction de l’intellectuel brasseur d’idées gobetweener entre les masses, les médias, les partis politiques et le savoir, comme elle existe en Europe.

![]() Le point de vue américain sera traité dans un prochain article

Le point de vue américain sera traité dans un prochain article

Les Américains et les Français

un entretien avec Stanley Hoffmann

Il enseigne à Harvard et nous épingle avec une cruelle justesse. Un style parlé qui se lit facilement. Ses mots font mouche !

A suivre.

[1] Jean-Paul II était encore vivant

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?