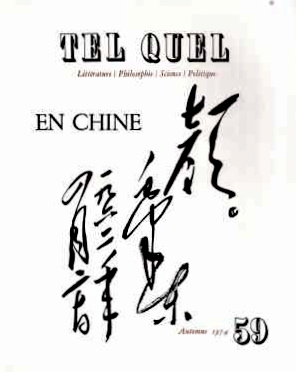

Tel Quel 59, automne 1974 : « EN CHINE »

30 mars 1974 : 1. Entretien entre Joseph Needham et la revue Tel Quel

Le génie de la Chine | Sans Dieu ni science, la Chine

30 mars 1974 : 2. Entretien entre Joseph Needham et Jean-Marc Lévy-Leblond

à l’initiative de la revue Tel Quel

Bibliographie de Joseph Needham

Première mise en ligne le 29 novembre 2007. Compléments :

Compléments :

30 mars 1974 : Entretien entre Joseph Needham et la revue Tel Quel

30 mars 1974 : Entretien entre Joseph Needham et la revue Tel Quel

Chi-Hsi Hu, Mao Tsé-toung, la révolution et la question sexuelle

Chi-Hsi Hu, Mao Tsé-toung, la révolution et la question sexuelle

Forme abrégée, du livre de Robert K.G. Temple, Le génie de la Chine

Forme abrégée, du livre de Robert K.G. Temple, Le génie de la Chine

- Joseph Needham

« Il faut toujours avoir plusieurs coups d’avance en stratégie. »

Philippe Sollers, Guerres secrètes, 2007.

L’ouverture chinoise

« Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. » C’est ainsi qu’en 1847 Marx et Engels commençaient le « Manifeste du Parti communiste ». On pourrait dire aujourd’hui : « Un spectre hante l’Occident, le spectre de la Chine. » Hier ce spectre a pu prendre la forme d’une révolution — réelle — ou d’un « maoïsme » — fantasmé —, aujourd’hui il peut prendre tour à tour, et parfois pour les mêmes, la forme de la « nouvelle puissance économique mondiale » qui inquiète et fascine ou du « grand marché chinois » qui, bien sûr, intéresse.

La Chine c’est évidemment cela mais aussi tout autre chose. Il faut regarder plus loin.

L’été 2005 Philippe Sollers publie le numéro 90 de L’Infini, son titre : « Encore la Chine ». Après les trois numéros de Tel Quel publiés dans les années 70 et le numéro de L’Infini publié l’été 1990 — « La Chine toujours » —, c’est le cinquième volume consacré à la Chine en trente ans. Ce n’est évidemment pas un hasard [1].

Dans l’un des textes de ce numéro — Déroulement du Dao — Philippe Sollers revient sur ce qu’il appelle « l’ouverture chinoise » dans ses romans depuis Drame (1965) et ce qui est, depuis quarante ans, l’une de ses préoccupations principales :

« essayer de faire rentrer le chinois dans le français, le français dans le chinois, l’Occident dans l’Orient. »

Plus loin il écrit qu’il faut

« ouvrir un dialogue réel entre l’Occident et l’Orient. L’Orient étant désormais en nous et l’Occident là-bas. »

Puis :

« Et il faudrait aussi revoir toutes ces histoires absurdes autour du « maoïsme » — « Maoïsme » ça veut dire pas de Chine. Et pourquoi pas de Chine, parce que ça vient déranger le nihilisme dans son accomplissement. »

Que n’a-t-on pas dit (que ne dit-on pas encore aujourd’hui !) sur le « maoïsme » de Sollers (et de quelques autres, on le verra plus loin) !

Pourtant, dès le début de son entretien avec Shuhsi Kao en 1980, « Pourquoi j’ai été chinois », publié d’abord dans Tel Quel (n°88, été 1981), puis repris dans Improvisations (Folios, 1991), Sollers avait dit l’essentiel (mais l’essentiel, semble-t-il, n’a toujours pas été lu) :

« Ce qui m’a amené à la Chine, c’est la littérature, c’est-à-dire mon expérience personnelle. [...] C’est par une expérience mentale et physique que je suis arrivé à m’intéresser à la philosophie chinoise, à la poésie chinoise et à la disposition du corps chinois par rapport au langage et à l’écriture. J’étais attiré par ce qui va être une constante dans mes intérêts à cette époque-là [1965], par le taoïsme. Il s’agit d’abord d’une expérience érotique. »

Plus loin, Sollers déclare :

« D’autre part il y a eu la grande découverte vers les années 66-67 [...] des travaux de Joseph Needham, qui a fait ce merveilleux travail encyclopédique qui s’appelle Science et Civilisation in China. Et à ce moment-là s’est révélé à nos yeux quelque chose d’absolument inédit, car il nous a semblé que c’était l’aube d’une sorte de référence nouvelle dans le savoir. Needham pensait — il nous le dit — que désormais l’entrée de la Chine dans l’histoire du savoir allait jouer un rôle absolument comparable à la référence grecque pour les gens de la Renaissance occidentale. » (je souligne)

Répétons-le : nous sommes en 1980. Pour Sollers, « Littérature », « expérience personnelle », « mentale et physique », d’une part, « Needham », « référence nouvelle dans le savoir », « comparable à la référence grecque » d’autre part.

On dira : « il s’agit d’une interprétation rétrospective », voire d’une « dénégation ». Poursuivons par un nouveau « flash-back ».

Tel Quel 48/49, printemps 1972 : « CHINE »

Au beau milieu de la période « maoïste », Tel Quel publie deux numéros spéciaux consacrés à la Chine. Prenons le 48-49 (printemps 1972) : si les 2/3 du numéro sont bien consacrés à la Chine révolutionnaire (notamment à la lutte philosophique qui s’y mène et à l’écrivain Lou Sin (1881-1936)), pour critiquer les positions du Parti communiste français, toute la première partie est consacrée à « La pensée chinoise » (longue introduction — non signée, peut-être de Julia Kristeva — « hommage implicite à Marcel Granet, l’auteur de La Civilisation chinoise (1929), de La pensée chinoise (1934) »).

Suivent des textes de :

Joseph Needham, Le temps et l’homme oriental (la suite sera publiée dans Tel Quel 50)

Joseph Needham, Le temps et l’homme oriental (la suite sera publiée dans Tel Quel 50)

Ion Banu, Philosophie sociale, magie et langue graphique dans le Hong-fan

Ion Banu, Philosophie sociale, magie et langue graphique dans le Hong-fan

Cheng Ch-hsien, Analyse du langage poétique dans la poésie chinoise classique

Cheng Ch-hsien, Analyse du langage poétique dans la poésie chinoise classique

Viviane Alleton, Ecriture chinoise

Viviane Alleton, Ecriture chinoise

Julia Kristeva, La contradiction et ses aspects chez un auteur des Tang.

Julia Kristeva, La contradiction et ses aspects chez un auteur des Tang.

Puis, plus loin, deux textes de Lou Sin, présentés par Sollers (Pour oublier, 1933 — Opinion sur la ligue des écrivains de gauche, 1930).

Joseph Needham (1900-1995) ouvre donc le numéro par un texte sur « le temps ». Il ne s’agit pas, là non plus, d’un hasard. D’une part, le savant britannique est bien alors la référence vivante, majeure, incontournable, pour qui veut comprendre la complexité et, en quelque sorte, le « surgissement » de la civilisation chinoise dans la modernité contemporaine. D’autre part, les romans de Sollers sont alors « hantés » par une toute nouvelle conception — qu’on pourrait dire « taoïste » — de l’expérience du temps (c’est vrai aussi de la poésie de Marcelin Pleynet dont Stanze est publié en 1973).

La Science chinoise et l’occident

1973 : 1. Entretien avec Joseph Needham

et quelques intellectuels sinophiles

Archive miraculeusement sauvegardée, document rare, vous pourrez écouter ci-dessous un enregistrement que j’ai réalisé en 1973 du grand sinologue Joseph Needham lequel évoque la révolution chinoise. Ses principaux interlocuteurs sont Maria Antonietta Machiocchi — dont le livre De la Chine joua un rôle non négligeable dans la rupture effectuée par Tel Quel avec le Pcf en 1971 —, le Père Cardonnel et le Professeur Jean Bernard. Document daté où chacun "baigne" dans l’enthousiasme suscité en Occident par la révolution culturelle. Un participant au débat, membre d’Amnesty International, pose cependant des questions pertinentes : les droits de l’homme existent-ils en Chine ? Le suffrage universel existe-t-il ? etc. Un autre pose la question de l’influence de la science et de la technique. Sur ces questions, les réponses de Needham comme de la plupart des autres participants sont évidemment marquées par les illusions tragiques mais aussi par les interrogations inquiètes de l’époque. Un document donc à prendre comme tel.

Extraits du débat (29’30) :

Archives A.G.

2. Débat animé par Jacques Le Goff

- Jacques Le Goff, 1979.

A propos du livre de Joseph Needham

La Science chinoise et l’occident

Jacques Le Goff, historien médiéviste, est entouré de Jacques Gernet, sinologue, qui vient de publier Le monde chinois, René Taton, historien des sciences, et Jean Pierre Vernant, helléniste : les conséquences des découvertes de la science chinoise pour l’Occident, la conception chinoise de la science et le mode de production asiatique.

Les lundis de l’histoire — 12 novembre 1973 (1h40)

Tel Quel n° 59, automne 74 : « EN CHINE »

Cela sera confirmé deux ans plus tard par la publication dans le numéro 59 de Tel Quel d’un long entretien réalisé le 30 mars 1974 entre Joseph Needham et les membres de la revue [2]

Dans cet entretien — qui a lieu alors qu’en Chine se déroule la campagne « Pi Lin Pi Kong » (contre Lin Piao et Confucius) — les membres de Tel Quel sont visiblement soucieux de vérifier avec leur interlocuteur si l’on peut opposer la tradition taoïste à la tradition confucianiste.

Ils s’apprêtent alors par ailleurs à effectuer « le voyage en Chine » qui a fait couler beaucoup d’encre et dont le livre éponyme de Marcelin Pleynet publié en 1980 révèlera les « coulisses ». On peut lire à la fin de la préface que Pleynet rédigera en 1979 :

« "La vertu du temps est de procéder par révolution", nous dit Marcel Granet [3]. Il nous reste à nous entendre sur les révolutions du temps. »

Je souligne cette dernière phrase qu’on peut, il me semble, entendre et lire littéralement et dans tous les sens.

Voilà qui éclaire de manière un peu plus nuancée et vraie le bouillonnement, le tourbillon des contradictions des années de ce que Sollers appelle dans ses Mémoires « la folie Mao » :

« La folie Mao m’occupe pendant trois ans, le temps de défrayer la chronique » (Un vrai roman, p.113).

Le temps de la chronique ne dit pas tout de la vérité du moment. Faut-il rappeler que c’est à la même date — très exactement à la même date — que commence la publication de Paradis dans le numéro 57 de la revue Tel Quel ? Ce numéro est imprimé en février 1974 [4].

« Là où vous vous dirigez n’est jamais là où vous allez ; ce que vous dévoilez n’est pas ce que vous projetez, de sorte que nul ne peut connaître vos faits et gestes. Frappant avec la rapidité de la foudre, vous prenez toujours à l’improviste. » (Houei-Nan-Tseu, stratège du IIe siècle avant JC, cité en exergue de Éloge de l’infini et rappelé dans Guerres secrètes, p.256).

« LA VERTU DU TEMPS EST DE PROCÉDER PAR RÉVOLUTION »

« IL NOUS RESTE A NOUS ENTENDRE SUR LES RÉVOLUTIONS DU TEMPS. »

30 mars 1974 : Entretien entre Joseph Needham et la revue Tel Quel

A la fin de la Révolution culturelle à Baotou (Mongolie intérieure), vers 1973 :

campagne contre l’enseignement de Confucius,

considéré comme partie prenante des " Quatre Vieilleries " à bannir.

ZOOM : cliquer sur l’image

Tel Quel : Les questions que nous voudrions vous poser se situent dans un cadre actuel puisqu’elles concernent l’appréciation, la fonction de la campagne autour de Confucius aujourd’hui. Nous voudrions que vous éclairiez un peu le problème de Confucius en général. Il y a des problèmes que vous avez touchés dans le deuxième volume de votre livre [5]. Ce que je voulais vous demander c’est peut-être de détailler un peu, de préciser, de synthétiser ce que vous dites. Pour commencer : vous dites à un endroit que Confucius, c’est une philosophie ou une pensée des affaires et non pas des choses. Donc, cela concerne la société, la morale, les rapports sociaux, et non l’ordre physique et naturel.

JOSEPH NEEDHAM : Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons parlé, dans le deuxième volume, du confucianisme, surtout en relations avec la croissance de la science et de la technologie en Chine, et je crois que nous avons conclu que le fait de vaincre le rationalisme des disciples de Confucius aurait été très favorable au développement scientifique, en même temps la concentration sur l’éthique sociale, la morale sociale et l’organisation de la société humaine était tellement intense qu’elle nuisait à la recherche de la nature. Dans les Analectes ou même dans d’autres textes confucéens, le maître ne parle jamais des choses naturelles, etc. il ne s’intéresse qu’aux affaires humaines. Donc, en général, je crois que le système confucéen n’était pas favorable au développement de la science.

VOIR NOTRE DOSSIER

En ce qui concerne la question de savoir si Confucius était réactionnaire ou révolutionnaire, évidemment, c’est une chose qui se débat maintenant, mais ce n’est pas nouveau du tout, depuis le commencement de notre siècle, on a débattu de la position exacte, politique, de Confucius. On peut dire peut-être, d’une façon très courte, qu’il était entièrement enraciné dans la société féodale de son temps, ce qui est absolument évident. Il n’a fait aucune critique de la société féodale, il n’était pas comme les taoïstes, comme les maîtres taoïstes anciens qui refusaient absolument de participer à l’absorption fondamentale de la société féodale. Non, lui, il avait été élevé et encadré là-dedans, et ce qui était vraiment nouveau et même révolutionnaire avec lui, c’était qu’il disait que toute personne qui avait la possibilité de profiter de l’éducation, devait avoir l’éducation. C’est pour cela qu’il est devenu le Saint-Patron de la bureaucratie confucéenne, parce qu’il a voulu former les jeunes gens pour devenir d’habiles chercheurs du royaume féodal. Et après l’unification de l’Empire, c’était évidemment pour former les bureaucrates du Service civil de l’Empire.

Tel Quel : Est-ce que vous faites une différence entre Confucius et le confucianisme ?

J. N. : Je ne suis pas très sûr, évidemment, le confucianisme s’est développé pendant des siècles, il a souligné certains aspects de l’enseignement de Confucius, mais je trouve assez difficile de distinguer entre les deux, parce que si l’on regarde le système, c’était un système de devoirs, de devoirs mutuels entre princes et ministres, entre mari et femme, entre frère aîné et frères plus jeunes, etc. C’était des absolus qu’on ne pouvait pas changer. Si vous considérez, par exemple, l’attitude de Confucius envers la religion, c’est intéressant, vous le savez très bien, il a dit plusieurs fois dans les Analectes : " nous ne devons pas nier que les esprits, les dieux existent, la meilleure chose pour l’homme est d’avoir le moins de contacts possibles avec ces entités " ; il a dit, par exemple, " vous ne savez pas encore comment traiter avec les hommes, comment est-ce qu’on peut savoir ce qu’il faut faire pour les esprits ? ". Et puis, quand on a voulu sacrifier aux morts, quelque chose comme ça, il a dit : " vous ne savez pas encore traiter avec les vivants, pourquoi s’inquiéter de traiter avec les morts ". Des choses comme ça, c’est très bien, je trouve, toujours, mais, évidemment, en un certain sens.

Tel Quel : Il y a un exemple que vous citez dans votre encyclopédie, d’une question d’un disciple qui demande : comment faire pour l’horticulture, l’agriculture, et Confucius répond : " Quel esprit médiocre ! " Vous dites que le confucianisme est un rationalisme antiscientifique tandis que le taoïsme, qui paraît irrationaliste, a développé la science.

J. N. : Oui, le taoïsme est beaucoup plus mystique, mais plus favorable à la science, je crois.

Tel Quel : Est-ce que vous feriez une opposition — dans la discussion actuelle, en Chine, cela semble avoir une grande importance — une opposition tranchée, du point de vue historique, entre l’école confucianiste et l’école légaliste ? Est-ce que l’on sent un débat, quelque chose qui, là, oppose deux conceptions de la société et du monde ?

J. N. : Oui, il y a certainement de grandes différences, par exemple, les juristes voulaient avoir une égalité, mais c’était une égalité en soumission aux princes, ils ne voulaient pas admettre de différence entre nobles et peuple, c’était une égalité, mais en même temps, régie avec des lois draconiennes et pour l’agrandissement d’un État féodal, et sous l’égide d’un prince féodal.

Tel Quel : En tout cas, les Chinois disent maintenant que les légistes représentaient un pas en avant, parce qu’ils ont fait des lois écrites qui s’opposaient aux rites confucéens. Ça ne vous paraît pas tout à fait évident comme progrès ?

J. N. : Non, c’est très difficile à dire, je trouve que la préférence des Chinois pour ne pas avoir de lois écrites encourage d’une certaine manière : ils évitaient l’abstrait ; les magistrats, en Chine, au Moyen Age ne voulaient pas entièrement suivre une cause, ils voulaient prendre tous les aspects concrets de la situation en considération et ne pas suivre une sorte de géométrie, un aspect géométrique et abstrait parce que dans tous les cas individuels, il y a des circonstances individuelles et moi je trouve que c’est une bonne chose dans la conception juridique du Moyen Age en Chine.

Tel Quel : Par rapport à ce que nous disions tout à l’heure sur le mode de production asiatique, est-ce que la philosophie confucéenne ne se situe pas dans le passage du "mode de production asiatique" vers le féodalisme ?

J. N. : Comme je viens de dire, je crois que le confucianisme était très bien qualifié pour être l’idéologie de la bureaucratie. Ce qui est intéressant, c’est que le manque d’intérêt métaphysique et physique du confucianisme ne pouvait pas durer. On voit au cours du Moyen Age, au XIe et XIIe siècle, l’apparition du néo-confucianisme avec les philosophies naturelles du bouddhisme et du taoïsme. Évidemment, les néo-confucéens ont emprunté beaucoup d’éléments au bouddhisme et au taoïsme.

Tel Quel : La morale confucéenne notamment en ce qui concerne la famille, le rapport entre les deux sexes, comment pourrait-on la définir ?

J. N. : Cela c’est difficile. Il y avait toujours une double moralité, évidemment, mais les devoirs des diverses personnes étaient très marqués dans le confucianisme. Évidemment, le confucianisme, c’était très facile pour lui de devenir un appui pour l’autorité bureaucratique féodale parce que si on prend juste les devoirs ministres-princes, par exemple, ou fonctionnaires-ministres, etc., c’était une sorte de loyauté, on pourrait très facilement souligner la loyauté et ça pourrait suffire entièrement à soutenir l’ordre de la société comme on la considérait en Chine. Et je crois que c’est pour ça que les socialistes de notre temps détestent tellement le confucianisme, c’est un peu comme ce que nous· appelons : " pour l’Église et le droit ". La chrétienté en Occident se prêtait également à un soutien de l’ordre des choses existantes.

Tel Quel : La presse chinoise désigne Confucius comme" mangeur de femmes".

J. N. : Oui, je suppose que c’est la même chose sous un autre aspect si on considère le prince et le ministre, évidemment, l’homme et la femme, le mari et la femme, c’est la même chose, il y a toujours dans ce binôme confucéen le supérieur et l’inférieur. C’est exactement la même chose, toutes les femmes sont dans la position inférieure ; elles ont des enfants en dessous d’elles-mêmes, mais en tout cas il y a une sorte d’échelle de supériorité.

Tel Quel : Le fils obéit au père, la femme au mari, et la veuve au fils aîné. Donc c’est quand même très patriarcal.

J. N. : Oui, c’est ça. C’est d’ailleurs un détail intéressant parce qu’on peut déceler dans le taoïsme pas mal d’éléments matriarcaux ; je crois qu’on pourrait suivre cette pensée assez loin, l’importance du symbole féminin dans le taoïsme, dans toutes sortes de directions, crée un antithétique, un antagonisme au patriarcat confucéen.

Tel Quel : Est-ce que vous pouvez donner un exemple ?

J. N. : Vous n’avez qu’à regarder le Tao Te-King, ce grand livre de poésie, l’Écriture Sainte la plus importante du taoïsme, c’est extrêmement féminin contre l’esprit masculin.

Tel Quel : Est-ce que la lutte contre le confucianisme aussi bien dans le mouvement de Mai 1919 qu’actuellement peut être considérée comme implicitement complice du taoïsme ? Une lutte ouverte contre le confucianisme implique-t-elle des affinités, de la part de ceux qui mènent cette lutte, avec le taoïsme ?

J. N. : Oui, je crois que l’on pourrait dire cela. On parle très peu du taoïsme en Chine actuellement, mais j’ai souvent dit que les Chinois, qu’est-ce qu’ils feront dans le futur ? Ils ne se débarrasseront jamais de cet arrière-fond mental : le confucianisme et le taoïsme sont toujours là, et le bouddhisme. C’est peut-être comme les Européens, il leur est impossible de se dégager du christianisme. Les Européens sont les peuples du Livre. On peut absolument être à 100 % marxiste, et n’arriver jamais à se débarrasser de cet arrière-fond mythologique né dans un milieu chrétien, biblique, islamique.

Tel Quel : Est-ce que, dans cet ordre d’idée, on peut dire que dans les pensées de Mao, notamment, ou bien dans ses poésies, il y a des influences de type taoïste ?

J. N. : Certainement. Par exemple, nous avons acheté lors de notre dernière visite en septembre, un rouleau d’une des poésies du président Mao qui disait : « Ici sur le sommet de ces montagnes rocheuses, on voit se dérouler les nuages colorés du crépuscule, et ici, tout à côté, on trouve une de ces cavernes des Immortels pour nous rappeler que la beauté la plus grande se trouve seulement sur les pics les plus dangereux ». C’est entièrement taoïste, cette poésie.

Tel Quel : Est-ce qu’on peut considérer qu’il y a quand même une tradition de philosophie matérialiste en Chine ? Matérialisme : au sens où nous employons ce mot pour la philosophie antique, grecque, par exemple. Est-ce qu’il y a quelque chose de cet ordre ? Souvent vous revenez sur ce problème pour dire qu’en Chine il n’y a pas eu d’atomisme, etc.

J. N. : Oui, mais je crois que c’est difficile de déceler un matérialisme au sens où nous l’entendons dans la pensée chinoise. Peut-être que c’est la langue qui ne se prête pas à cela, la langue qui s’occupe très bien des relations entre les choses, mais pas de l’être. Il y a des amis qui considèrent que la langue chinoise a protégé les Chinois contre toute sorte de fausses énigmes. Or, quand vous arrivez au Moyen Age vous avez alors une métaphysique (je ne sais pas si c’est vraiment une métaphysique) mais en tout cas les confucéens construisent le monde et tout ce qu’il y a dedans avec les deux concepts de Li et de Qi, Li étant le principe organisateur à tous les niveaux ; et le Qi c’est la matière, ou bien la plus grosse ou bien la plus subtile. Et avec ces deux choses, organisation et matière, ça devient, si on se rend compte des niveaux d’intégration dans le monde, c’est évidemment quelque chose de très semblable au matérialisme dialectique, et c’est pour cela que nous avons dit que c’était à cause de ces précurseurs du matérialisme dialectique que les couches intellectuelles en Chine ont accepté avec tellement d’intérêt la philosophie du matérialisme dialectique. Si vous voulez, je voudrais continuer un instant là-dessus, parce que c’est très intéressant ce point de vue de la protection des Chinois contre les faux problèmes, les problèmes sans significations.

Je crois qu’il y a beaucoup à faire dans cette direction. Nous, nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons des choses très concrètes à faire, mais ce serait intéressant. D’ailleurs, ce qu’il y aura dans notre dernier volume, c’est quelque chose de très précis sur la logique chinoise, dans toutes les périodes, mais surtout dans la période des philosophes du IVe siècle avant notre ère. Et nous avons encore un nouveau collaborateur, le professeur Chmielewski qui est polonais, c’est un homme très intéressant parce qu’il est sinologue de profession, mais en même temps, il est aussi un produit de l’école renommée de la Pologne de logique mathématique. Il s’occupe beaucoup de la logique des philosophes chinois, il a des opinions très intéressantes là-dessus. Il dit par exemple que la structure de la langue chinoise englobe la logique aristotélicienne, la logique formelle, beaucoup mieux que les langues alphabétiques de l’Occident. Ce qui est curieux, parce que la Chine n’a jamais formulé la logique comme Aristote. Ils n’ont jamais formulé cela, mais ils l’utilisent dans leur argumentation.

Tel Quel : Qu’est-ce que la logique alphabétique aristotélicienne ne peut pas dire d’une certaine façon ? Qu’est-ce que le chinois dit autrement, ou mieux ?

J. N. : Je crois que ça dépend. La grammaire, par exemple, le manque des inflexions dans la langue chinoise. La plus grande complication des langues indo-européennes. Ça peut être avantageux de mettre beaucoup d’inflexions.

Tel Quel : Une des choses qui frappe, par exemple, c’est la science chinoise qui a développé énormément d’idées, de notions et de systèmes sur des domaines comme la biologie, la chimie ou l’astronomie, etc. et ne semble pas être étendue dans le domaine de la linguistique sauf peut-être sous forme de classification, de dictionnaire. Est-ce parce que ça fait partie de ces domaines dans lesquels ce n’est pas la peine de se lancer, vu le système de la langue, ou est-ce dû à des raisons historico-politiques ?

J. N. : Je ne crois pas que c’est politique, je crois que c’est uniquement à cause de la langue.

Les Chinois ont fait, évidemment, un très grand travail lexicographique pour ranger les caractères et pour les trouver facilement et définir tout cela. Mais une grammaire, non. Ce serait très intéressant si on pouvait retrouver quelqu’un dans l’Antiquité, ou le Moyen Age, qui aurait dit : tout ce que nous avons à faire, c’est de ranger les mots dans un certain ordre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez selon l’ordre des mots qui est d’ailleurs tout à fait juste au point de vue de la grammaire chinoise, mais je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un qui a dit cela.

Tel Quel : Si je me rappelle bien les travaux de Chmielewski, il devait dire que d’une part en effet, la langue chinoise englobe la logique aristotélicienne mais que d’autre part et en même temps cet englobement est transgressé, en quelque sorte, parce que autour de la possibilité de vrai ou de faux, tout un jeu se déploie qui est de l’ordre des idéogrammes, des tons, de la musicalité, de l’imprécision des catégories grammaticales en ce qui concerne la langue, de la possibilité des types de discours très différents qui donne lieu à différents genres poétique extrêmement différenciés, etc. Est-ce que vous avez, en effet, l’impression qu’il y a une coordonnée extrêmement logique de la langue chinoise qui correspondrait à la coordonnée aristotélicienne, plus un clavier qui permet des jeux sémantiques multiples mais qui n’entrent pas dans ce système ?

J. N. : Oui, oui, c’est possible, je ne pourrais pas donner des exemples, c’est plutôt à lui, nous apprendrons beaucoup de lui, je crois, mais ce que j’ai éprouvé, personnellement avec une connaissance très intime d’amis chinois, pendant quarante ans, presque, depuis I935, c’est que ça les gêne de dire exactement oui ou non. Ils disent presque tout le temps " not exactly ". " Ce n’est pas exactement ça. " Et je me souviens toujours d’un moment où avec ma collaboratrice nous sommes partis, nous étions en Suisse ou en France, je ne sais plus, j’ai dit " est-ce que nous avons fermé la porte, est-ce que nous avons fermé l’appartement à clé oui ou non " ? et j’ai été très surpris parce qu’elle a répondu : " Pas exactement. " Pas exactement. Alors, j’ai dit, comment peut-on fermer la porte à clé " pas exactement " ? En fait, elle avait laissé la fenêtre entrouverte. Nous avions fermé l’appartement, personne ne pouvait entrer, mais on n’avait pas fermé d’une façon absolue... Et c’est toujours comme ça. " Est-ce qu’il est mort ? " " Pas exactement. "

Tel Quel : Je ne voudrais pas exagérer trop avec le temps et les questions, mais je me demande si vous avez envie de parler de la situation de Confucius actuellement, par rapport à la campagne actuelle ?

J. N. : Je ne suis pas au courant parce que je trouve qu’on peut saisir le sens des choses qui se passent si on est en Chine, mais si on est à l’extérieur, si on est en Europe c’est extrêmement difficile de savoir exactement ce qui se passe. Les journalistes n’en ont pas la capacité et mes amis chinois, en Occident, ne savent pas exactement quoi dire sur cela. Ils considèrent que c’est un groupe qui attaque un autre groupe, mais lequel, on ne sait pas du tout.

Tel Quel : Comment voyez-vous cette " contradiction " chinoise, articulée, infinie, ne se résolvant jamais en une synthèse ?

J. N. : Je crois qu’on peut faire une recherche très intéressante sur l’idée de contradiction absolue et de contradiction relative dans les écrits philosophiques chinois, dans l’Antiquité, mais il faut avouer que je ne l’ai pas fait moi-même. Je voudrais bien que ça se fasse.

VOIR

Tel Quel : Peut-être que, si quelqu’un comme Mao met tellement l’accent là-dessus, c’est qu’il représente lui-même une pensée que nous ne comprenons qu’assez mal en Occident ? Nous avons du mal à penser la contradiction.

J. N. : Mais lui, et les autres dirigeants du parti communiste, connaissent extrêmement bien les classiques philosophiques chinois.

Tel Quel : Mais sur quoi s’appuient-ils, d’après vous ? Sur quel courant de la pensée chinoise plus particulièrement en accentuant la contradiction ?

J. N. : Ce doit être le taoïsme et le bouddhisme, certainement. Ce n’est pas le confucianisme. Ce dernier n’a pas beaucoup à dire à cet égard. Mais évidemment, le bouddhisme, avec sa logique dialectique venue de l’Inde, et puis le taoïsme avec ses milliers de paradoxes, partout... Je crois que c’est sur ces bases.

Tel Quel : Si je comprends bien, le confucianisme a l’air presque plus occidental que le taoïsme et le bouddhisme, sur ce plan-là ?

J. N. : Non, je ne voulais pas dire cela. Parce que nous avons eu, aussi, en Occident, nous avons eu nos maîtres du paradoxe. Le confucianisme s’accorderait sans doute bien à certains penseurs d’Occident, les thomistes, par exemple.

Tel Quel : Aristote et saint Thomas ?

J. N. : Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais après tout nous avons eu nos William Blake, nous avons eu les mystiques de l’Occident. Il y a peut-être toujours une lutte entre les paradoxes mystiques et la logique aristotélicienne.

Tel Quel : Il y a aussi une polémique, en ce moment, à propos du rôle joué par l’empereur Chehouangti.

J. N. : Si on veut louer les légistes, alors c’est naturel de louer le premier empereur. Il venait de la terre de Ts’in, légiste par excellence, et il a construit son empire sur ces bases. Évidemment, on dit toujours que la raison pour laquelle l’empire Ts’in a duré tellement peu de temps, c’est parce que c’était pro-légiste, qu’il fallait modérer ça avec l’éthique confucéenne. Les Han, l’empire des Han, est arrivé trente ans après, quelque chose comme ça. Mais moi, personnellement, je n’ai jamais voulu partager les critiques ou les injures contre le premier empereur. Moi, j’ai toujours trouvé qu’il doit avoir été un homme, un génie extraordinaire, pour avoir unifié l’empire pour la première fois.

Tel Quel : Les reproches qu’on adresse à Chehouangti ils sont de quelle sorte, en somme ? D’avoir brûlé des livres ?

J. N. : Oui, mais moi je n’ai jamais cru à cela. Je suis influencé, sans doute par mon maître savant tchèque qui était professeur de chinois quand j’ai commencé mes études en chinois et lui il a dit que la destruction des livres était une sorte de lieu commun qu’on appliquait toujours à des empereurs qu’on voulait déshonorer.

Tel Quel : Et pourquoi, à votre avis, voulait-on le déshonorer ?

J. N. : Pourquoi on a voulu le déshonorer ? Parce que les Han sont venus le remplacer. Pour hausser la dignité des Han, il fallait déshonorer les Ts’in, évidemment. Je crois qu’on peut douter qu’il y ait eu vraiment une destruction des livres. S’il y avait eu une telle destruction, on aurait plus de titres cités et de citations de toutes sortes de choses de la littérature qui auraient tout à fait disparu. Je crois que, philologiquement, ça n’a pas de très bons fondements, cette destruction des livres.

Tel Quel : Que devons-nous attendre, selon vous, de la connaissance de la Chine ?

J. N. : Je ne voudrais pas prédire quels seront les effets sur l’Europe de cette connaissance approfondie de la Chine. Ce serait vraiment très difficile. Mais je crois que je peux quand même dire une chose. Depuis les années trente, j’ai toujours été extrêmement inquiet. Je deviens de plus en plus inquiet sur les pouvoirs de la science pratique que l’homme ne peut pas contrôler, ne peut pas dominer. Évidemment, nous sommes maintenant dans la période des armes atomiques, ce que nous n’avions pas dans les années trente, et ce qui est bien pire : il y a toute cette question de la technologie, de la biologie, qui est tellement dangereuse, pleine de dangers pour l’humanité, pleine de problèmes, que l’humanité trouve extrêmement difficile à surmonter. Et c’est pour cela que je trouve que l’influence chinoise pourrait peut-être être extrêmement importante pour l’avenir de l’humanité. Surtout cette éthique, cette moralité sans sanction surnaturelle. Pour nous, en Occident, dans la civilisation du Livre (Juifs, Chrétiens, Musulmans), tout dépend de sanctions, tout dépend par exemple des commandements donnés à Moïse, de sanctions surnaturelles. Tandis qu’en Chine, cela ne dépendait pas du tout de quelque chose d’extérieur à l’humanité, mais de la nature de l’humanité elle-même. Le jugement éthique surgit de l’intérieur de la personnalité même. Les Chinois ont eu cette conception que la nature humaine est fondamentalement bonne, n’est pas soumise au péché originel. N’est-ce pas quelque chose de très important d’accepter la conception chinoise de la moralité qui surgit de tous les hommes sans être imposée du dehors ? C’est là, je crois, qu’on pourrait voir l’influence énorme de la culture chinoise sur la nature du monde.

Paris, 30 mars 1974.

Le génie de la Chine

Qu’en est-il du temps, du long temps, de la civilisation chinoise ?

L’oeuvre monumentale de Joseph Needham apporte à ce sujet une connaissance décisive. Mais cette oeuvre est volumineuse et donc difficile d’accès. L’actualité éditoriale veut que vient d’être republié un livre magnifique de Robert Temple (sorti une première fois en 1987 et présenté par Needham lui-même) dont on ne peut que recommander la lecture aux jeunes lecteurs curieux de la Chine « ancestrale » : Le génie de la Chine (voilà un beau cadeau pour les fêtes !).

Dans sa présentation, Robert Temple précise son projet : « Notre but principal a été de rendre l’oeuvre de Needham accessible à tous. [...] Dans une conférence qu’il a donnée en 1946, où se profilait déjà le grand projet qu’il avait à coeur, Needham a dit ceci :

« Je pense personnellement que tous les occidentaux, tous les gens qui appartiennent à la civilisation euro-américaine, sont à leur corps défendant enclins à l’autocongratulation, à une forme de complaisance qui les porte à croire que, tout bien considéré, c’est l’Europe et son extension américaine qui ont développé la science et la technologie modernes. De même je pense que tous mes amis asiatiques ont une propension inconsciente à l’anxiété, du fait que leur civilisation s’est montrée déficiente à cet égard. »

« [...] Le monde d’aujourd’hui, poursuit Temple, plonge ses racines à l’Est comme à l’Ouest. Il est temps que la contribution de la Chine à [l’] avènement [d’une civilisation mondiale] soit reconnue, à l’Est comme à l’Ouest, et notamment par les enfants des écoles. Cela fait, les Chinois et les Occidentaux pourront se regarder dans les yeux, en se reconnaissant comme des partenaires à part entière. »

Titre : Le génie de la Chine. 3 000 ans de découvertes et d’inventions

Auteur : Robert Temple

Paru le : 19/10/2007

Editeur : PICQUIER (PHILIPPE) [6]

Prix éditeur : 29,00 ?

RÉSUMÉ de Le génie de la Chine

Lauréat de nombreux prix, traduit dans plus de quarante langues, Le Génie de la Chine est un succès mondial de librairie.

En voici une édition entièrement nouvelle dans sa maquette, enrichie d’illustrations inédites et au texte révisé et complété selon les récentes études scientifiques. Bien des siècles avant l’Occident, la Chine avait inventé un grand nombre des techniques sur lesquelles repose notre monde moderne. Voici détaillées l’origine et l’histoire de ces grandes découvertes chinoises, dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’astronomie, la médecine, la physique, les mathématiques, la musique, les transports ou la guerre.

Elles révèlent l’extraordinaire inventivité de la Chine, depuis le premier millénaire avant notre ère jusqu’au XIIIe siècle, depuis la brouette ou le cerf-volant jusqu’à la combustion spontanée et l’identification des taches solaires. Écrit par Robert Temple, chercheur de renommée mondiale, d’après Science et civilisation en Chine, l’oeuvre monumentale du sinologue Joseph Needham, ce livre permet de mieux comprendre ce que nous devons à la Chine et d’apprécier l’étendue de sa contribution au savoir scientifique de l’humanité.

Forme abrégée, du livre de Robert K.G. Temple, Le génie de la Chine

Sans Dieu ni science, la Chine

par Ursula Gauthier

Pourquoi le pays qui a tout inventé des siècles avant l’Occident sans jamais subir l’oppression d’une religion dominante n’a-t-il pas accouché de la science moderne ?

C’est une cérémonie dont le modèle s’est établi au cours du IVe siècle avant notre ère : un officiant coiffé du chapeau de gaze se penche sur une superbe plaque de bronze carrée, gravée de caractères et de symboles. Sur le cercle central poli comme un miroir, il pose une cuillère très galbée - en fait, un morceau de magnétite taillé à l’image de la Grande Ourse.

La cuillère pivote instantanément, pointant son manche vers le sud. Il ne reste plus qu’à appliquer les règles du feng shui, la géomancie chinoise, pour déterminer quelle est l’orientation la plus faste pour le nouveau bâtiment - maison, tombe ou palais. L’invention de la boussole par les Fils du Ciel ne doit rien au désir d’explorer des contrées lointaines.

Elle a été conçue par les devins taoïstes et les maîtres de « magie cosmique » afin d’inscrire harmonieusement les constructions humaines au sein d’une nature conçue comme vivante, animée de courants et de souffles telluriques.

Manuscrit de l’empereur Zhu Gaoji des Ming, Des prévisions astronomiques et météorologiques, écrit en 1425 (Université de Cambridge). Les Chinois ont identifié la nature des taches solaires dès le IVe siècle avant J.C. alors que les Occidentaux ont pensé jusqu’au XVIe siècle qu’il s’agissait d’objets extérieurs au Soleil.

Quinze siècles plus tard, la boussole passe des jonques aux boutres arabes et aux caravelles portugaises. Avec d’autres innovations chinoises comme le gouvernail et les voiles multiples, elle ouvrira aux capitaines du XVe siècle la voie des traversées aventureuses vers les Indes orientales et l’Amérique. Cette véritable bombe à retardement, qui fait exploser les cadres de la société médiévale, n’est pas le seul legs de la Chine à la modernité. « Trois découvertes ont changé la face du monde, écrit en 1620 le philosophe anglais Francis Bacon, l’imprimerie, la poudre, la boussole. Aucun empire, aucune religion, aucune étoile ne semble avoir autant influencé les affaires humaines. » Le grand penseur de l’expérimentation scientifique n’ignorait pas que ces trois innovations venaient d’Orient.

Grâce aux extraordinaires recherches d’un biochimiste et historien des sciences britannique, Joseph Needham, nous mesurons aujourd’hui notre dette à l’égard du génie chinois : « L’horlogerie mécanique, la fonte, les étriers et le harnais adapté au cheval, la suspension de Cardan, le triangle de Pascal, les ponts à arche segmentaire, les écluses, l’étambot de poupe, la cartographie quantitative... » Pratiquée depuis le VIIIe siècle, l’imprimerie chinoise invente les caractères mobiles en 1045, soit quatre siècles avant Gutenberg.

Lisez la synthèse de la recherche needhamienne intitulée « le Génie de la Chine », et préparez-vous à subir un choc : l’avalanche de trouvailles et d’inventions rivalisant d’ingéniosité dans tous les domaines n’a d’égale qu’une vertigineuse antériorité. 1400 ans pour le papier, 2200 ans pour le soc de charrue en fer et 2300 pour l’exploitation du pétrole et du gaz naturel, en passant par des technologies aussi décisives que le semoir à rangs multiples (1800 ans), la manivelle (1100 ans), la fabrication d’acier selon le procédé que nous appelons Siemens (1300 ans), les coques de navire à compartiments étanches (1700 ans)...

De quoi éclipser la classique énigme de l’histoire des sciences - pourquoi la science est-elle née en Occident ? - au profit du désormais fameux « paradoxe de Needham » : pourquoi, malgré l’extraordinaire avance de la technologie chinoise, la science moderne n’est-elle pas née en Chine ?

Des centaines de chercheurs dans tous les pays tentent toujours de résoudre cette énigme. Needham lui-même a proposé plusieurs hypothèses : la nature étouffante du despotisme impérial, la faiblesse de la classe commerçante, la sclérose d’un système mandarinal fondé sur le bachotage, et même la prédilection chinoise pour l’algèbre plutôt que la géométrie... La plus frappante concerne les idées religieuses : la croyance occidentale en un Dieu personnel, créateur et législateur, gouvernant l’univers par des lois générales et rationnelles, est à l’origine de l’idée même de lois de la nature, affirme-t-il.

Ne croyant pas en une divinité créatrice, les Chinois n’ont pu concevoir l’existence de lois mathématiques régissant la nature, même s’ils n’avaient pas manqué de repérer l’existence de régularités.

A ce compte, objecte David Cosandey dans un livre consacré à la question de Needham [7], l’Inde aurait dû être la patrie de la modernité scientifique, puisque rien ne rappelle plus la logique mécanique chère aux astrophysiciens que la loi d’airain du karma, selon laquelle les mêmes causes produisent inexorablement les mêmes effets. Quant au Dieu passionné et vindicatif de la Bible, il est aux antipodes du Dieu rationnel de Descartes et de Leibniz. Ce n’est pas la théologie qui a enfanté la science, conclut Cosandey, « c’est sous l’effet de l’évolution socio-économique globale que le Dieu chrétien est devenu rationnel, vers les XIIe-XIIIe siècles ».

L’hypothèse qu’il défend, quant à lui, ne doit rien aux déterminations religieuses, culturelles, ethniques ou climatiques. Sous toutes les latitudes, démontre-t-il, les avancées scientifiques ont eu pour cadre des périodes caractérisées par le fractionnement d’une aire de civilisation en plusieurs États stables et concurrents : ce schéma est le seul qui ait favorisé les échanges commerciaux, la montée en puissance de la classe marchande, l’indépendance économique des savants et une émulation féconde entre centres intellectuels rivaux. En Chine, les périodes d’essor correspondent de fait aux intermèdes de fragmentation entre deux époques d’unification et, si elle rate au XIVe siècle le virage de la modernité, c’est parce qu’elle est chroniquement « soumise » à l’empire total.

L’Europe est le seul ensemble où les périodes de « division stable » aient été si importantes. Pourquoi ? Ne cherchez pas du côté de la religion ni de la culture, prévient Cosandey. Voyez plutôt la géographie de la « péninsule européenne », adossée au continent eurasiatique d’un côté, profondément entaillée de mers intérieures et de golfes de l’autre : c’est elle qui a favorisé à la fois un morcellement politique et une ouverture maritime. Les conditions étaient réunies pour que de la lente accumulation d’inventions de tout l’Ancien Monde puisse jaillir la révolution technoscientifique.

Aussi convaincante qu’elle puisse être, cette thèse ne doit pas faire perdre de vue le rôle qu’ont pu jouer les croyances. En Chine, ce sont les géomanciens et autres alchimistes qui tentent de comprendre les secrets du tao, c’est-à-dire l’ordre cosmique dont l’harmonie résulte de la coopération spontanée entre tous les éléments du monde (qu’ils soient matière ou esprit), chacun se mouvant selon sa logique interne. Très loin du modèle mécaniste qui triomphera avec Descartes, ils proposent un modèle organique de l’univers, traversé d’affinités et d’influences, et régulé par une véritable homéostasie, par analogie à cette capacité qu’ont les organismes vivants à maintenir leurs caractéristiques internes, comme la température. L’étrange modernité des taoïstes trouve aujourd’hui un écho dans l’écologie, la physique quantique et la vision holistique de la santé. Infiniment subtil et mystérieux, cet ordre complexe est aux yeux des mystiques chinois impénétrable à l’intelligence théorique.

Seule une attitude humble, fondée sur l’observation et l’expérimentation, permet de s’en approcher.

La même interrogation modeste, la même méfiance des théories préconçues caractérisent les premiers hommes de science, aux antipodes des certitudes arrogantes des scolastiques, remarque Needham. Souvenons-nous que ces théologiens « rationalistes » refusèrent de regarder dans le télescope de Galilée, par mépris de l’empirisme et refus de tester le catéchisme aristotélicien. Au contraire, les théologiens mystiques du XVIIe siècle soutiennent la science naissante : croyant au pouvoir de la magie, leur absence de dogmatisme les rend précisément curieux des fruits inédits de l’expérimentation concrète. Si le rationalisme est la « principale force progressiste » tout au long de l’histoire, conclut Needham, aux origines de la modernité « magie et science sont étroitement liées ».

Ursula Gauthier, Le Nouvel Observateur du 23 décembre 2004.

30 mars 1974 :

Entretien entre Joseph Needham et Jean-Marc Lévy-Leblond

à l’initiative de la revue Tel Quel

En 1973, un an après le premier numéro spécial que Tel Quel consacre à la Chine et à la pensée chinoise, Joseph Needham publie aux éditions du Seuil La science chinoise et l’occident , livre qui sera suivi en 1974 de La tradition scientifique chinoise (Hermann). Ces deux livres sont, pour tous ceux qui s’intéressent à « la Chine ancestrale » (pour reprendre les termes de Marcelin Pleynet) autant qu’à la Chine révolutionnaire, un véritable évènement.

Sous le titre Le grand titrage [8], le physicien et philosophe Jean-Marc Lévy-Leblond [9] revient, en 1999, dans le numéro 41-42 de la revue Alliage [10] sur la personnalité de Joseph Needham et sur la visite qu’il effectua en France à la fin du mois de mars 1974 :

En 1974, Joseph Needham effectua une visite en France. La fascination qu’exerçait alors la Chine maoïste conféra un vif intérêt à sa venue. Un entretien demeuré inédit nous donne l’occasion de rendre à Joseph Needham, pour le centenaire de sa naissance, un hommage particulièrement bienvenu dans ce numéro.

Le contexte de cet entretien offre quelques matériaux pour une réflexion sur les incroyables malentendus de l’époque, dont l’analyse relève aussi du dialogue entre Chine et Occident. [Je souligne. A.G.]. Dans l’immédiat après-68, l’institution scientifique n’avait pas échappé à la contestation ; des mouvements sociaux imprévus se développaient dans les laboratoires, le physicien Gell-Mann, impliqué dans la guerre du Vietnam, recevait à Paris un accueil mouvementé, la critique écologiste naissante mettait en cause le modèle de développement technoscientifique dominant. La révolution culturelle chinoise, largement méconnue et mythifiée, semblait offrir, dans les universités chinoises et leurs centres de recherche, une critique analogue de la hiérarchie et de la technocratie. En France, le mouvement radical au sein de l’institution scientifique s’exprimait dans des publications insolentes (Impascience, Labo-contestation), des tracts et des affiches. Une anthologie des textes les plus représentatifs, recueillis par Alain Jaubert et Jean-Marc Lévy-Leblond, était publiée en 1973 au Seuil, sous le titre (Auto)critique de la science ; elle contenait un texte d’autoflagellation d’un "mandarin" scientifique chinois pressé par les gardes rouges, et d’autres références positives à la révolution culturelle, pour le moins surprenantes aujourd’hui à la relecture.

Joseph Needham participa le 29 mars 1974 à une table ronde organisée par la fort respectable association "Futuribles". [...]

Puis Jean-Marc Lévy-Leblond revient sur l’initiative prise par Philippe Sollers et ses amis quelques mois avant le célèbre "voyage en Chine" et sur l’entretien qui en résulta entre les deux scientifiques :

Le lendemain nous fûmes quelques-uns à avoir le privilège d’une rencontre plus personnelle avec Joseph Needham, à l’initiative de la revue Tel Quel, qui s’intéressait de près à la Chine. Cette confrontation avec un vrai connaisseur permettait enfin de parler d’une Chine moins mythique, tout en m’offrant l’occasion d’un retour sur un autre moment de critique radicale, celui qu’avaient connu les milieux scientifiques marxistes anglais dans les années trente. Malgré le quart de siècle écoulé, cet entretien a peut-être un intérêt autre que purement historique. Ce dialogue s’étant déroulé en français, langue que Needham comprenait parfaitement, nous avons tenu à respecter pour l’essentiel la formulation de ses réponses — dont on appréciera l’art de la litote et la retenue devant la naïveté de certaines questions.

Nous reprenons ici les extraits de l’entretien entre Joseph Needham et Jean-Marc Lévy-Leblond qui ont trait plus particulièrement aux conditions de son travail sur la Chine :

« [...] Comment travaillez-vous concrètement ? Allez-vous souvent en Chine ? Les documents sur lesquels vous travaillez, comment vous les procurez-vous, comment y accédez-vous ?

J. Needham. Il faut d’abord dire une chose. La sinologie n’est pas comme les autres branches de l’orientalisme. Par exemple, si vous étudiez la culture arabe, il vous faut trouver le plus possible de manuscrits, parce que les Arabes ont eu une sorte de réticence devant l’imprimerie. Mais en Chine, comme vous le savez, l’invention de l’imprimerie est venue plus tôt qu’en Europe et dans les pays arabes. Et l’on peut dire, en principe, que tous les textes dont on a besoin en chinois, sont ou bien imprimés et disponibles, ou bien complètement perdus. Il est assez rare que l’on trouve des manuscrits importants. Mais je n’ai guère pu accumuler de livres pendant les années où j’étais en Chine, pendant la guerre, puis lors de mes visites, mais depuis nous avons rassemblé une bibliothèque de travail tout à fait suffisante pour le projet.

À qui pensez-vous que s’adresse votre travail ? Qui lit vraiment votre série, plutôt des historiens, ou plutôt des scientifiques ?

J. N. Je ne sais pas ; tous ce que nous savons, c’est que ça se vend très largement dans le monde entier, et c’est très surprenant pour les Presses universitaires de Cambridge qu’il y ait un tel d’intérêt, et qu’il y ait une telle demande pour ces ouvrages dans toutes sortes de pays. Mais nous ne savons pas bien qui les lit. D’abord, il y a certainement les spécialistes ; par exemple, ça vous surprendra peut-être, mais presque chaque semaine, nous recevons des lettres demandant : " Est-ce que les Chinois ont fait quelque chose sur la piézoélectricité ? " ; ou : " Qu’est-ce qu’ils ont dit à propos des typhons ? " ; ou bien : " Est-ce vrai que la préparation des protéines des plantes a été développée d’abord en Chine, et quand exactement ? " — dans ce dernier cas, il s’agit du mingin, l’isolement de protéines de céréales, c’est tout fait vrai, mais allez savoir les détails, n’est-ce pas... Presque chaque jour, il y a des demandes de ce genre, et c’est malheureusement impossible pour nous de répondre à toutes ! Il nous faudrait une carte imprimée disant que le docteur Needham et ses collaborateurs sont en ce moment engagés dans d’autres études, et qu’ils espèrent vous répondre dans les prochaines semaines, mois ou années. Oui, il peut arriver que dans quelques semaines on ait l’occasion de passer sur ce territoire, et alors, on pourrait donner une réponse, mais il y a certaines choses qui resteront toujours sans réponse.

Mais si vous me demandez à qui j’espère faire lire ces livres, je crois qu’en général mes collaborateurs et moi-même considérons ce projet comme une contribution à la compréhension internationale et à la lutte contre le racisme. Je serais bien récompensé si un jour, en Afrique, par exemple, un ingénieur européen ou latino-américain rencontrait un ingénieur chinois en ayant lu ce que nous avons dit sur les triomphes de la technologie chinoise au Moyen Âge ; ça lui permettrait de ne pas considérer le Chinois tout à fait comme un bouseux, et, en connaissant quelque chose de ce qu’ont accompli les ancêtres de son collègue chinois, il approcherait cette relation personnelle dans un tout autre esprit.

- Joseph Needham avec Zhou Enlai en 1964

Comment les Chinois considèrent-ils votre oeuvre ?

J. N. Ils sont très amicaux envers nous. L’Académie nationale de Chine s’intéresse à la publication de chacun de nos volumes, ils en prennent toujours une centaine, et les distribuent dans les Instituts de recherche de l’Académie en Chine. Nous nous réjouissons de savoir que l’académie de Pékin a organisé un petit Institut de l’histoire des sciences depuis la guerre, et nous connaissons les savants qui travaillent dans cet institut et y font du très bon travail. La dernière chose qui est parue avant la révolution culturelle — on ne publie pas de journaux scientifiques en ce moment en Chine — est une contribution très intéressante sur l’avènement de Copernic en Chine. Alors, tout va plus ou moins bien, je crois, dans cette situation.

C’est difficile d’avoir des relations étroites avec nos collègues chinois quand on n’est pas là-bas. Mais quand on va en Chine, et j’y vais assez souvent, c’est extrêmement facile, on peut utiliser les bibliothèques et trouver des microfilms, et rapporter toutes sortes de livres. Et je reste en très bonnes relations avec mes collègues chinois, archéologues, botanistes, physiologistes, etc.

Avez-vous eu des discussions avec vos collègues chinois sur certains des problèmes de fond que vous abordez, par exemple, l’évaluation de ce que vous appelez le féodalisme bureaucratique, ou toute la question du mode de production asiatique et de son rôle ?

J. N. Il me faut dire que non, pas tellement... Comme vous le savez, la sociologie n’est pas très bien vue, et l’anthropologie non plus, dans un pays de tendance marxiste comme la Chine. Vraiment, je ne connais pas d’historiens sociaux chinois qui ont voulu aborder ces problèmes ; sans doute, est-ce un peu gênant si l’on habite un pays comme la Chine, et l’on préfère travailler dans d’autres directions. Pendant la guerre, on parlait beaucoup de ces questions, mais depuis la révolution, très peu.

Pourtant, au sein même de la théorie marxiste, le problème du mode de production asiatique est un problème très important...

J. N. Les Chinois sont plus ou moins orthodoxes et stalinistes sur ces questions, ils insistent absolument sur l’existence d’une période d’esclavage très ancienne, avec laquelle les sinologues de l’Occident ne sont pas tellement d’accord, et je crois moi aussi que c’est extrêmement douteux. Et puis ils veulent la séquence esclavage/féodalisme/capitalisme, ils veulent à tout prix entrer dans la succession des régimes qui ont été établis pour l’Europe. Mais je suis tout à fait d’un autre avis, je préfère la conception d’un mode de production, non pas asiatique, mais bureaucratique. Je suis convaincu que c’est d’une importance capitale pour le problème fondamental de savoir quelle est la raison de l’inhibition du développement de la science moderne en Chine et aux Indes, et pourquoi c’est l’Europe seulement qui a pu franchir le seuil.

À propos de l’Inde, les développements de la science indienne présentent-ils des particularités analogues à ce qui s’est passé en Chine, ou est-ce tout à fait différent ?

J. N. Je crois que c’est très différent, tout le cadre est différent. Par exemple, au lieu d’une seule langue, vous avez à peu près cent quarante langues diverses en Inde, vous avez l’institution du semi-religieux, qui n’existe absolument pas en Chine, vous avez les différences de climats et de températures, et puis le bureaucratisme que l’on voit dans certaines périodes, comme celle de l’empire Mogol, n’est pas évident dans toutes les périodes. Mais le problème est plus compliqué même que celui de la Chine, et je ne crois pas que quiconque l’aborde actuellement. Et surtout, il y a la difficulté de la datation. En Chine, il y a très peu de problèmes à cet égard, parce que quand vous ouvrez un tombeau, ou bien quand vous trouvez quelque écrit, un texte ou une inscription, la datation n’est pas tellement difficile, presque facile ; les Chinois prenaient soin de dater tout ce qu’ils faisaient. Tandis que les Indiens avaient beaucoup moins la notion du temps, ils avaient peur du sens de l’histoire ; en Inde, même les textes les plus importants, on ne peut pas les situer à mieux que deux ou trois siècles près, on ne sait pas au juste à quelle époque ils appartiennent, ce qui n’est pas du tout le cas en Chine.

Joseph Needham et l’ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne, 1965.

Y a-t-il des différence dans l’organisation de la recherche scientifique en Chine par rapport à la division du travail dans les pays capitalistes avancés, laquelle aboutit souvent à une aliénation du scientifique lui-même, qui comprend de moins en moins bien ce qu’il fait ?

J. N. Je ne sais pas exactement, je crois que du point de vue général des valeurs humaines, les Chinois ne voudraient pas spécialiser les recherches à un tel point. Vous savez, j’ai eu beaucoup à faire avec la science pendant la deuxième guerre mondiale, et on a dit après coup, vers 1949, ou quelque chose comme cela, qu’une des raisons de la faillite de l’effort scientifique de guerre au Japon, c’était que les hommes de science, les techniciens, n’avaient pas la moindre idée du cadre dans lequel leurs efforts se plaçaient.

Le système de sécurité japonais ne révélait pas aux scientifiques, aux ingénieurs, la portée de ce qu’ils faisaient, ils leur demandaient seulement des résultats très précis, et c’était à d’autres personnes de les replacer dans un cadre et de construire quelque chose avec. Dans nos pays, en Angleterre, et je suppose en Amérique, les choses n’étaient pas ainsi, on comprenait quel était le cadre général dans lequel se menait l’effort. À la fin de la guerre, on m’a invité à aller au Japon prendre en charge les investigations des Alliés sur la science japonaise, mais je ne l’ai pas fait. Je me souviens quand même que l’une des grandes critiques adressées à la science japonaise pendant la guerre était qu’il n’y avait pas d’explication pour le chercheur individuel de ce à quoi il participait.

Que peut-on dire de la science en Chine aujourd’hui ? Avez-vous l’impression que le développement scientifique en Chine peut s’effectuer sur des voies originales, quant au choix des priorités, des axes de recherches, ou quant aux rapports entre recherche fondamentale et recherche appliquée ?

J. N. Il ne faudrait pas surestimer les différences entre la science en Chine et la science dans le reste du monde. L’objectivité est absolument capitale dans la recherche scientifique, on ne peut pas s’en passer, je ne crois pas que la science en Chine aujourd’hui puisse être très différente de ce que la science moderne est ailleurs. »

Bibliographie de Joseph Needham (en français)

Recueil d’articles :

Recueil d’articles :

La science chinoise et l’Occident, Seuil, 1973

La science chinoise et l’Occident, Seuil, 1973

La tradition scientifique chinoise, Hermann, 1974

La tradition scientifique chinoise, Hermann, 1974

Dialogue des civilisations Chine-Occident, La Découverte, 1996

Dialogue des civilisations Chine-Occident, La Découverte, 1996

Abrégé du "grand oeuvre" :

Abrégé du "grand oeuvre" :

Colin Ronan ed., Science et civilisation en Chine, Picquier, 1995

Colin Ronan ed., Science et civilisation en Chine, Picquier, 1995

Essai biographique :

Essai biographique :

Didier Gazagnadou, Joseph Needham, taoïste d’honneur, Le Félin, 1991

Didier Gazagnadou, Joseph Needham, taoïste d’honneur, Le Félin, 1991

Needham Research Institute

Needham Research Institute

Joseph Needham, et al. : Science and Civilisation in China, Vols. 1-7 (1954-2008)

Joseph Needham, et al. : Science and Civilisation in China, Vols. 1-7 (1954-2008)

Sciences et techniques en Chine, la percée de Joseph Needham par Jean Chesneaux

Sciences et techniques en Chine, la percée de Joseph Needham par Jean Chesneaux

Jean Lévi, Le Mythe de l’Age d’or et les théories de l’évolution en Chine ancienne

Jean Lévi, Le Mythe de l’Age d’or et les théories de l’évolution en Chine ancienne

[1] Ce n’est sans doute pas non plus un hasard si mon premier "article" publié sur ce site s’appelle aussi « La Chine toujours ». On y trouvera une bibliographie des textes sur la Chine publiés dans Tel Quel et L’Infini depuis quarante ans. Quarante ans : ça commence donc avant l’épisode "maoïste" et ça continue bien après : a-t-on, par exemple, remarqué — comme il se devrait — que le n°30 de L’Infini (1990) accorde une large place au "mouvement démocratique" de 1989 et à la tragédie de la place Tian’anmen ?

[2] Dans le même numéro :

Philippe Sollers, La Chine sans Confucius et Mao contre Confucius

Julia Kristeva, La femme, ce n’est jamais ça et Les Chinoises à contre-courant.

Chi-Hsi Hu, Mao Tsé-toung, la révolution et la question sexuelle

[3] On trouve la même citation de Granet dans le texte de Needham mentionné plus haut, Le temps et l’homme oriental. A.G.

[4] A-t-on aussi remarqué que le dossier du numéro 30 de L’Infini (été 1990) consacré à la Chine commence par le début de Paradis III ? Et que la page qui précède immédiatement ce "retour" du Paradis reproduit des idéogrammes de Huaisu, 777 : la hardiesse extrême ? Et que Sollers dans la note 7 écrit :

« Même des japonais énervés viennent désormais m’interviewer sur le thème : "alors, vous avez été maoïste ? Vous êtes papiste ?" Réponse : classique. Ou bien "Je préfère devant l’agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire —

Sinon dans le journal ; il dispense, certes, l’avantage de n’interrompre le choeur des préoccupations." » [...]

[7] Cf. « Le Secret de l’Occident », Arléa, 1997. Réédition chez Flammarion, septembre 2007.

[8] Cf. Le grand titrage

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

5 Messages

Le grand sinologue Jacques Gernet est décédé le 8 mars 2018.

Le monde chinois

1ère édition, 1972.

Une émission des Lundis de l’histoire du 3 juillet 1972.

Par Jacques Le Goff (1924-2014).

Avec Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard.

Débat présenté et animé par Jacques Le Goff sur la civilisation chinoise à propos de la publication du livre de Jacques Gernet "Le Monde chinois" : les caractéristiques de l’histoire de la Chine ; l’importance des techniques dans le développement de la Chine ; les communications et les échanges ; les classes ; le rôle de l’Etat ; le rôle de l’écriture, etc... ; la Chine actuelle ; les travaux des historiens chinois ; les données de base pour comprendre la Chine actuelle.

1. L’originalité du monde chinois

2. L’importance du développement des techniques dans le monde chinois

3. La Chine actuelle (en 1972)

Jacques Gernet (1921-2018)

Jacques Gernet (1921-2018)

Zoom : cliquez sur l’image.

Avec Jacques Gernet, décédé le 3 mars 2018, disparaît le dernier de ceux qu’on a appelés les « géants » de la sinologie française, grâce à qui notre pays a longtemps dominé les études chinoises dans le monde occidental : des hommes qui semblaient tout savoir de la culture complexe et de la longue histoire de la civilisation qu’ils avaient choisi d’étudier et dont la sûreté dans l’érudition n’avait d’égale que l’élégance et la clarté de leurs écrits. Sans remonter à Jean-Pierre Abel-Rémusat, premier titulaire d’une chaire d’études chinoises au Collège de France (1814) et fondateur de la sinologie professionnelle en Europe, il faut ici citer Édouard Chavannes (1865-1918), Paul Pelliot (1878-1945), Henri Maspero (1883-1945), Marcel Granet (1884-1940), et Paul Demiéville (1894-1979).

Demiéville, auquel Gernet succéda au Collège de France, était son maître vénéré. L’autre grand savant dont la pensée l’avait marqué, rappelait-il volontiers, était son propre père, l’helléniste Louis Gernet, élève de Durkheim et historien du droit grec, longtemps professeur à l’Université d’Alger, la ville natale de Jacques Gernet. L’influence paternelle a beaucoup compté dans le souci de Gernet d’approcher l’histoire de la Chine avec les préoccupations de l’anthropologue ou du sociologue. Cette ouverture aux sciences sociales, qui était aussi celle de Jean-Pierre Vernant, son ami et proche collègue au Collège de France, marque son œuvre au sein d’une sinologie volontiers encline à se replier sur elle-même. Elle nous a en fait tous marqués.

Initié aux études chinoises à l’École des Langues Orientales après une licence de lettres classiques, Gernet a été membre de l’École française d’Extrême-Orient, chercheur au CNRS, titulaire de la première chaire de chinois à la Sorbonne (puis à Paris VII), directeur d’études à la 6e section de l’EPHE (devenue EHESS) – où des générations de jeunes chercheurs ont fréquenté son séminaire –, enfin titulaire de la chaire d’Histoire intellectuelle et sociale de la Chine au Collège de France, depuis 1975 jusqu’à sa retraite en 1992.

La plupart des ouvrages de Jacques Gernet ont été traduits en plusieurs langues. Cela n’est pas pour rien – pour lui qui n’était guère adepte d’un tourisme académique devenu banal à l’ère de l’aviation bon marché – dans son extraordinaire prestige international, en Chine d’abord, où certains titres ont été traduits plusieurs fois et où l’évocation de M. Xie Henai (son nom chinois) provoque toujours un sursaut de respect. Nous ne pouvons ici mentionner que les principaux titres : Les aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise du Ve au Xe siècle (1956) – sa thèse d’État basée sur les manuscrits de Dunhuang ramenés en France par Pelliot au début du siècle, dont il disait parfois que c’était son meilleur livre ; La vie quotidienne en Chine à la veille de l’invasion mongole (1959), un ouvrage destiné à un large public, tout comme Le monde chinois (1972), la grande et brillante synthèse maintes fois révisée et rééditée ; Chine et christianisme. Action et réaction (1982), qui fit l’objet de débats passionnés ; Tang Zhen. Écrits d’un sage encore inconnu (1991) ; enfin La raison des choses. Essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692). Les trois derniers ouvrages cités traitent du long XVIIe siècle chinois, auquel Gernet s’est énormément consacré (ainsi dans ses cours au Collège de France, dont les résumés ont été publiés en livre en 2007), s’intéressant en particulier à une pléiade d’auteurs non conformistes avec lesquels il entretenait à l’évidence de profondes affinités. L’intelligence de la Chine : le titre de son recueil d’articles paru chez Gallimard en 1994 résume peut-être le mieux la relation à la fois empathique et critique nouée par Jacques Gernet avec la civilisation chinoise au fil d’un parcours prolongé dont ses élèves et ses lecteurs n’ont pas fini de recueillir les fruits.

Anne Cheng, professeur au Collège de France

Pierre-Étienne Will, professeur honoraire au Collège de France

Pourquoi faut-il apprendre le chinois à nos enfants ?

Par FRANÇOIS LAFARGUE, Docteur en sciences politiques, professeur à l’ESG Management School, LI ZHOU-LAFARGUE, Docteur ès lettres, agrégée de chinois à Paris-VII.

« Apprendre le chinois à nos enfants, c’est mieux les préparer à se confronter à la mondialisation et comprendre une culture millénaire qui ne se résume pas aux babioles « made in China ». » (Libération du 23 janvier 2012).

Oui, c’est une énorme question. Et un immense champ presque encore en friche. Où Heidegger occupe sûrement une place charnière. Toutefois, Heidegger n’ignore pas la Chine : je crois même avoir lu qu’il aurait eu le projet de traduire le Laozi. Avouez que ce n’est pas rien. Et qu’il le citait, aussi. Pas eu le temps... Trop pour un seul ! Pour d’autres !

Reprise de volée.

Vous avez raison de rappeler l’approche que fait Heidegger de la technique et de la science. Raison aussi de citer son Nietzsche : c’est bien là qu’y est pensé l’essence du nihilisme. On pourrait renvoyer également à La question de la technique et à Science et méditation, ses deux conférence de 1953 reprises dans Essais et conférences.

C’est dans le premier texte qu’on trouve l’affirmation selon laquelle « l’essence de la technique n’a rien de technique » et dans le second celle selon laquelle « la science a développé, dans les pays de l’Occident et aux époques de son histoire, une puissance que l’on ne rencontre sur terre nulle part ailleurs et qu’elle est en train d’étendre finalement cette puissance à la terre entière. »

Lors de cette conférence, Heidegger ajoute : « Aucune méditation sur ce qui est aujourd’hui ne peut germer et se développer, à moins qu’elle n’enfonce ses racines dans le sol de notre existence historique par un dialogue avec les penseurs grecs et avec leur langue. Ce dialogue attend encore d’être commencé. C’est à peine s’il est seulement préparé et lui-même, à son tour, demeure pour nous la condition préalable du dialogue inévitable avec le monde extrême-oriental. »

On sait que Heidegger n’a eu cesse de tenter ce « dialogue avec les penseurs grecs » et notamment ce qu’on appelle si mal les « présocratiques ». Son dialogue avec « l’extrême-oriental » s’est « limité » au « japonais ». Heidegger ignore la Chine.

J’ai cité les propos que Sollers attribue à Joseph Needham selon lesquels - « désormais l’entrée de la Chine dans l’histoire du savoir allait jouer un rôle absolument comparable à la référence grecque pour les gens de la Renaissance occidentale. » Evidemment on peut penser aujourd’hui que la « Renaissance occidentale » - c’est-à-dire « les temps modernes » - n’est pas une référence suffisante pour penser la référence grecque (sauf à penser que nous serions à l’aube d’une nouvelle renaissance), mais, malgré tout, elle permet peut-être de pointer un problème qui ne peut sans doute commencer à être approché qu’aujourd’hui et que je formulerai abruptement comme ça : n’y-a-t-il pas, dans la Chine ancienne, un lien entre la « nature » et la « technique » qui « ressemble » à celui que la Grèce ancienne faisait selon Heidegger entre « phusis » et « techné » (avant la traduction philosophiquement convenue de ces termes) ?

Dans Guerres secrètes Philippe Sollers autorise à maintes reprises de telles rapprochements. Un exemple parmi d’autres : « Pour les Chinois toutes les guerres sont la continuation de la nature par des moyens humains appropriés. Nous sommes ici dans une perspective cosmique qui correspond à parfaitement à ce qui est en train de se passer dans la mondialisation. Les Chinois ont une longueur d’avance dans la façon de faire la guerre, car ils en possèdent, eux aussi, un secret. »

Ne peut-on dire la même chose des anciens Grecs ?

Et si Grecs et Chinois, il y a 2500 ans, pensaient le Même ?

Evidemment cela suppose de repenser de fond en comble ce que l’on entend par "nature", "technique", "guerre" et... "art" et "poésie".

Je laisse la question ouverte...

Devant la question de savoir pourquoi l’Europe a inventé, dans ce qu’on appelle les Temps Modernes, ce qu’on appelle la science, rien n’est plus éclairant que la lecture de Heidegger ; notamment dans le deuxième volume de son Nietzsche.

Heidegger renverse deux idées reçues. Un, la technique n’est pas la simple application de la science, qui lui serait essentiellement première ; au contraire, c’est l’essence (métaphysique) de la technique qui donne ses déterminations à la science. Deux, ce n’est donc pas par un "progrès" de l’intelligence (encore moins par une détermination géographique, ou socio-politico-économique ou historique), autrement dit un surcroît de science, que l’on passe de la "science" antique à la science moderne ; entre les deux survient un saut métaphysique qui ouvre une nouvelle ère historiale. Le rapport de l’homme à l’Etre a changé, et ce changement se manifeste essentiellement par la naissance, puis le développement, et enfin la domination planétaire, de la technique et de la science.

Sous cet aspect, rien d’étonnant, n’est-ce pas, à ce que des humanités, Grèce, Chine, Judaïsme, qui n’ont pas fondé leur rapport à l’Etre sur la science et la technique n’aient pas eu besoin de science, ni développé de technique, au sens où celle-ci a désormais envahi la planète...

Rien de chinois non plus à ce que ce soit par là qu’il faille aller voir pour faire ce que Sollers, Haenel et Meyronnis appellent un "saut de côté".