« Voyageurs, vous avez le goût de l’infini sans doute. Ou n’êtes-vous que les colporteurs de vos rêves. Des oreilles neuves, il vous faut sans cesse des oreilles neuves. »Aragon, La Défense de l’infini.

Il est des circonstances où on juge salutaire de faire resurgir certains textes. Ainsi hier, Claudel, porc et père... Aujourd’hui, Aragon et La Défense de l’infini. Question de corps.

De 1921 à 1927, Aragon publie Anicet ou le Panorama [1] (1921), Les Aventures de Télémaque (1922), Le Libertinage (1924), Le Paysan de Paris (1926) et, anonymement, en 1928, Le Con d’Irène, illustré par André Masson.

La Défense de l’infini, a été écrit entre avril 1923 et l’hiver 1927. En janvier 1927, Aragon adhère au Parti communiste. Durant l’automne, en voyage à Madrid avec sa compagne, Nancy Cunard, il brûle une partie du manuscrit. On en retrouvera, dans un premier temps, des fragments au Texas dans les archives de Nancy Cunard, morte en 1965 [2]. Quelques-uns seront publiés par Aragon lui-même, tandis que d’autres seront édités, en 1986, après sa mort, grâce aux soins d’Edouard Ruiz, puis, en 1997, par Daniel Bougnoux ou encore par Lionel Follet.

En 1969, dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit, Aragon écrit :

Je me jetai, comme par une négation du groupe [surréaliste], dans une entreprise sans autre exemple dans ma vie, que je ne cachai point à mes amis, mais sans qu’ils en connussent le vrai développement, les perspectives, le dessin, le dessein... ce roman à quoi je sacrifiais quatre ans de ma folie, dont il n’est guère demeuré que le titre que lui donnais alors, qu’il n’aurait sûrement pas porté à jamais venu à terme, la Défense de l’infini, et que j’ai détruit en 1927.

Pourquoi Aragon a-t-il détruit le livre ? Parce que ses amis y virent « la poursuite isolée de la stupide aventure littéraire » qui motiva aussi, mais pour d’autres raisons, la rupture de Breton, Péret, Eluard et Unik avec Artaud et Soupault en novembre 1926 [3] ? Parce que sa certitude « d’avoir réinventé le roman » (genre littéraire que Breton exécrait) et la publication d’un fragment « sous le nom de Cahier noir, dans la Revue Européenne » « déchaîna un drame entre [ses] amis et [lui] » (Le libertinage [4]) ? Parce que Nancy Cunard en désapprouva l’écriture ? Nous en sommes réduits aux hypothèses.

Le Con d’Irène, un des chapitres du roman paraîtra « sous le manteau » et sans nom d’auteur en 1928, avec des illustrations d’André Masson. C’est Régine Deforges (1935-2014) qui, en 1968, le rééditera sous le titre d’Irène et avec le pseudonyme d’Albert de Routisie [5]. Aragon ne reconnaîtra jamais en être l’auteur. Autant d’énigmes sur lesquelles se sont penchés Philippe Sollers, puis, récemment, Philippe Forest.

Le dossier Aragon

par Philippe Sollers

Contre la légende pieuse des dévots communistes ou académiques ; contre, aussi, le dépit amoureux d’un certain gauchisme et l’agressivité programmée des réactionnaires de tout poil (cela fait beaucoup de monde), le cas Aragon devrait être réexaminé comme l’un des plus singuliers du XXe siècle. Pour cela, il faut non pas endormir les textes dans une perspective historique prédéterminée, mais bel et bien examiner l’histoire à travers ce que révèlent ou cachent ces textes eux-mêmes. Ainsi de ce dossier capital : La Défense de l’infini.

Nous sommes en 1926. Aragon va avoir trente ans. Il est, avec André Breton, l’étoile hyperactive du mouvement surréaliste. Le Libertinage, Le Paysan de Paris, Le Traité du style comptent déjà parmi les chefs-d’oeuvre de cette splendide tentative de subversion. En 1928, un bref petit livre, Le Con d’Irène, paraît sans nom d’auteur ni d’éditeur. Il sera republié régulièrement, sans que son auteur, Aragon en personne, veuille jamais en assumer la paternité à découvert. C’est seulement en 1986 que commencent à s’assembler les pièces du puzzle. Que faisait exactement Aragon entre 1926 et 1930 ? Quelles femmes ont de l’importance à ses yeux ? Quel rôle exact joue Nancy Cunard dans toute cette affaire ? Que signifie l’autodafé auquel se livre Aragon, en automne 1927, à Madrid ? Que reste-t-il des milliers de pages (des milliers ? allez savoir !) de cette Défense de l’infini qui nous arrivent maintenant par pans entiers, ruisselants d’énergie et de génie ? Pourquoi l’auteur tente-t-il de se suicider, à la fin de 1928, à Venise ? Et la politique dans tout ça ? Et la brusque mainmise de « Moscou la gâteuse » sur celui qui lui avait adressé ce compliment prophétique ?

Nous avons des réponses, elles sont incomplètes. Des archives nous manquent. Aragon, bien entendu, a multiplié les allusions truquées, les dérobades, les fausses fenêtres, comme s’il ne pouvait pas rendre compte froidement d’une explosion noire, c’est-à-dire, en réalité, de sa propre aventure. Ce qu’il a plaidé par la suite, le « retour au roman », au réalisme, n’est guère convaincant. L’affaire est autrement sérieuse, et implique le drame d’une époque, d’un pays, d’une langue. Qu’est-ce que l’infini, en effet ? Et pourquoi fallait-il le « défendre » ? Pourquoi sommes-nous entrés, depuis les années 30, dans le déchaînement et la fureur du fini ? Supposons Aragon mort en 1928 : tout change. Et le secret est là.

On parle toujours des dons et de la virtuosité d’Aragon, surtout à cette époque, comme pour mieux éviter de considérer en face ce qu’il a dit. Or, dès 1924, voici :

« Le marquis de Sade en butte aux persécutions depuis cent quarante années n’a pas quitté la Bastille ; et comme lui presque tous ceux qui ne connurent aucune borne et que l’on devrait comme lui appeler des divins sont prisonniers aux mains des ignorantins. »

Ou bien :

« Ecrire rappelle les détournements de mineurs ; il n’y a pas une idée qui soit à maturité au moment qu’on la fixe. »

Ou encore :

« La Nouvelle Revue Française, pauvre patronage de banlieue, où l’on joue dans des maillots qui font des plis aux poignets et aux chevilles une Passion sans couronnes d’épines à l’usage des enfants de Marie. »

Voilà, c’est parti. Le Travail ?

« Le travail m’a toujours ennuyé. »

La famille,

« Ce sont ses couilles que le père adore dans ses enfants »

et aussi :

« Allons, imbécile, sacrifie-toi, il n’y a pas d’autre issue si tu veux être un bon fils. Mais voilà : pourquoi diable est-il indispensable de rester un bon fils ? »

La patrie ? Il faut appeler la jeunesse à « déserter en masse ». Et ainsi de suite.

Sous le signe de Lautréamont, de Rimbaud, il s’agit immédiatement d’une insurrection globale. Aragon écrit tout le temps, il ne pense, dit-il, que lorsqu’il écrit ; avec lui, l’automatisme devient écriture. Breton, fasciné et jaloux, en témoigne :

« Les quelque dix pages manuscrites qu’il s’imposait journellement ne lui coûtaient guère plus d’une demi-heure de travail, si même on peut parler de travail à propos de ces prouesses gymnastiques accomplies en se jouant. »

Et de quoi parle-t-il, Aragon ? De son enfance révoltée, de Paris la nuit, des rues, des bars, du métro, des femmes et encore des femmes :

« Je crois que j’ai eu besoin des femmes comme pas un. D’autres les ont sans doute aimées davantage. J’en ai eu besoin. Et non pas d’une. De toutes les femmes. De la foule des femmes. Du tableau indéfiniment mobile de leurs possibilités. »

Tiens donc, et si le vrai scandale, le secret fondamental était là ? Si la réponse à cette proposition d’infini ne pouvait être qu’une réprobation majeure ? Voyez, par exemple, cette scène dans le métro.

« Le geste de leurs doigts chercheurs le long des corps vers les braguettes dit tranquillement non à tout ce qui les a toujours entourées, dit non à tout un monde de mensonges et de sottises, dit non à la pureté prétendue, non au mariage, non au faux amour, non au dieu qui punit, non à la police, non à qui leur parlera tantôt dans des appartements à draperies, non à la vieillesse qui vient, non à ce qu’elles ont pu croire, non aux espoirs anciens et aux désirs futurs, non à ce qui est bleu bébé, tendre rêve, cher sourire. »

Ces mots, et leur modulation, n’ont-ils pas toute leur efficacité aujourd’hui même ? Il faut l’arrêter, cet Aragon. Il faut le convaincre de s’arrêter lui-même, de rebrousser chemin, de se suicider ou d’apprendre à servir. Une telle gratuité heureuse est insupportable.

« La magie du plaisir est peut-être la plus extraordinaire, avec ce qu’elle comporte de matériel, de merveilleusement matériel. Et sa sanction confondante, le foutre pareil aux neiges des sommets. »

Arrêtez, arrêtez. D’autant plus qu’il n’hésite pas, l’animal, à vous faire la description détaillée, d’une inspiration poétiquement perverse, d’un sexe de femme, à la Courbet, comme si cette ouverture dans les apparences régnait sur la condition humaine. Dans ces choses-là, n’est-ce pas, seul le silence ou la gauloiserie sont de mise.

« Il y aurait beaucoup à dire d’un certain langage déluré, de l’attitude qu’il légitime ; cette habitude des Français, par exemple, de parler du con en l’appelant cul, comme si c’était plus correct et plus méprisant à la fois. »

On sait que Breton a accueilli avec un silence glacial la lecture de passages de Défense de l’infini. Comportaient-ils celui-ci :

« L’amitié, la plus hypocrite des passions humaines, qui m’a appris combien j’étais différent des hommes, combien j’étais seul parmi eux. »

Non, il suffisait sans doute de pousser le libertinage jusqu’à ses plus extrêmes conséquences. On imagine par ailleurs sans peine les surenchères hystériques de Nancy Cunard, ou, assez vite, la dissuasion séductrice et amère d’Elsa Triolet. La bourgeoisie poursuivait sa mise en scène moisie. Le jugement « prolétarien » de l’appareil stalinien, lui, n’était pas moins prude et sévère. Que pouvait faire Aragon ? Brûler ses papiers ? Se tuer ? Il n’a réussi ni l’un ni l’autre.

L’histoire est une substance étrange. « L’humanité est une hypothèse qui a fait son temps », écrivait cet enragé de trente ans avant de se rendre. Trente ans plus tard, en 1958, s’enthousiasmant pour le premier roman d’un jeune écrivain, il dit :

« Je n’ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige... Aucune règle ne préside à ce chancellement pour quoi je donnerais tout l’or du monde. »

Encore quarante ans, maintenant, donc, et vous avez toujours le choix : évitez la dissolution et l’ennui, votez infini.

Philippe Sollers, Le Monde du 3 mai 1997 sous le titre Le secret d’Aragon [6].

Éloge de l’infini, 2001, p. 515-519. Folio 3806 p. 524-528.

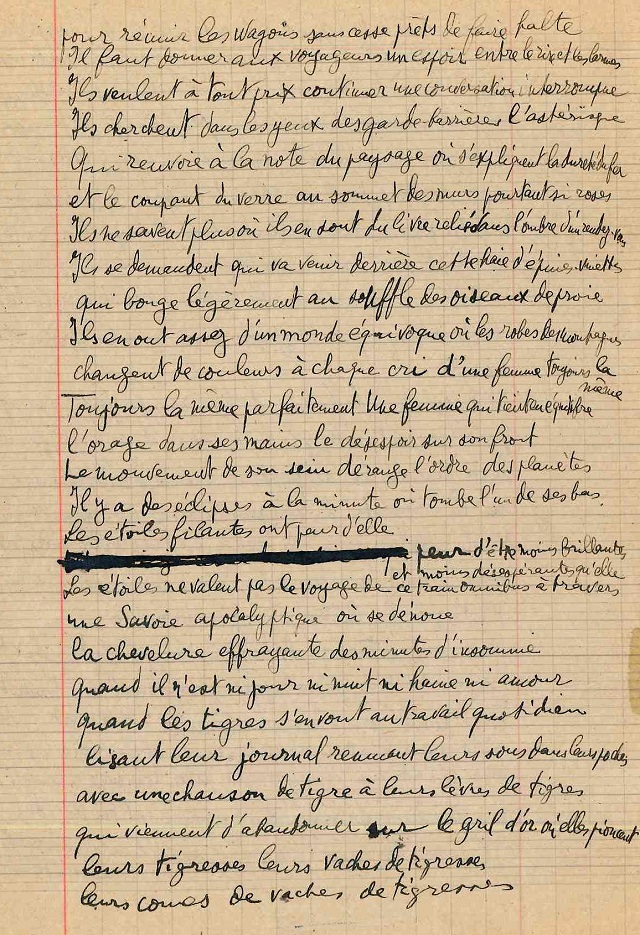

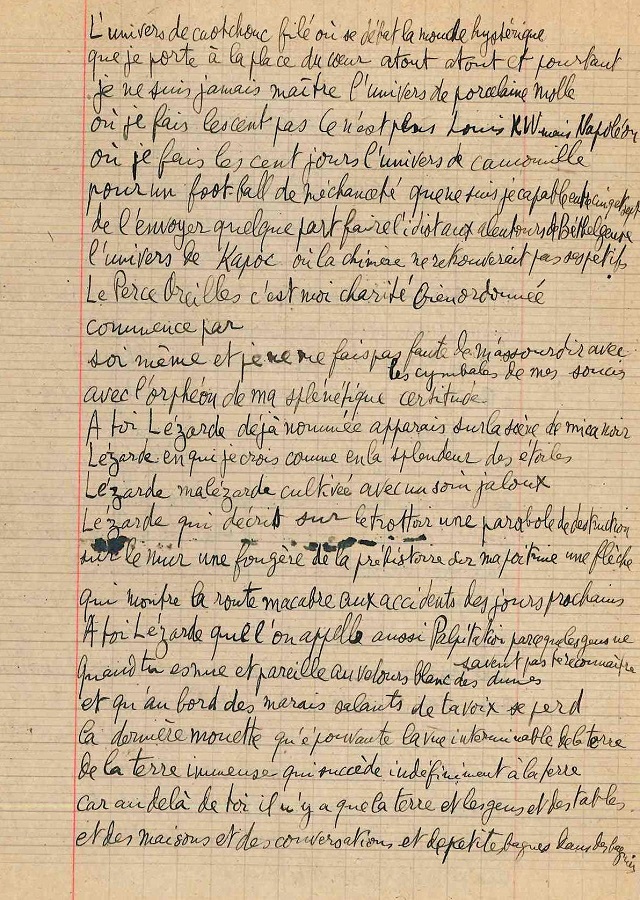

Manuscrit autographe. « Dans la forêt ». s.d. (vers 1927).

4 pages in-4, sur 2 feuillets d’un cahier d’écolier, une ligne raturée et une mention au crayon rouge :

« 19. Lyons-la-Forêt », commune de l’Eure où Nancy Cunard cherchait une maison dans les années 1926-1927.

Zoom : cliquez l’image.

Composition d’une écriture quasi automatique, recueilli en 1974 sous le titre « Dans la forêt »,

très probable fragment de La Défense de l’infini,

roman monumental entrepris en 1923 par Aragon.

Zoom : cliquez l’image.

« "Tandis que la demi-sœur de la lumière étend avec nonchalence [sic] le châle d’après-midi que vola dans une grotte de sel l’ennui son maquereau mélancolique tandis que les ficelles de l’inattention se resserrent à la gorge des passants le char-à bancs se souvient d’une pierre d’une saleté de pierre d’une chère saleté de pierre qui a fait une marque à l’acier de son cœur. (…) Se pourrait-il qu’un lapsus passionnel m’ait conduit dans la Golconde interdite. Et là tombé comme la boule dans la cuvette où tournent les numéros du rouge et du noir est-ce par erreur que j’indique au joueur avec le visage emprunté de la chance les chemins croisés du revolver et du bordel. Il me semble que l’arc-en-ciel des écluses ne ferait pas mal dans un train omnibus../" Dans la suite du texte, on s’entend aujourd’hui pour reconnaître Aragon dans le "personnage" du Perce-Oreilles ou Louis Quatorze "qui met à la coquille une perle de regrets et de fureurs" et Nancy Cunard sous les traits de la Lézarde "en qui je crois comme en la splendeur des étoiles ; Lézarde, ma Lézarde, cultivée avec un soin jaloux" »

Cf. Œuvres poétiques, tome IV, p. 91-96.

La Défense de l’infini.

Édition renouvelée et augmentée, Gallimard, 1997.

La Défense de l’infini

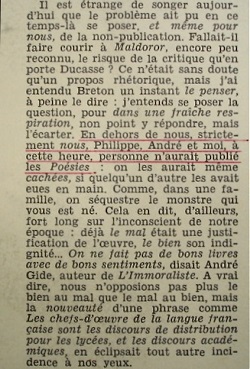

« L’histoire moderne a créé les yeux qui savent nous lire », lit-on dans la réimpression de l’Internationale Situationniste. Ceci est écrit en 1969, un an après des événements qui comptent encore dans les imaginations, et nous ne sommes pas en train de parler à un moment quelconque de l’histoire humaine. L’histoire, tout à coup, nous donne des yeux pour lire autrement. À ce moment-là, il faut être détaché de tout ce que les auteurs eux-mêmes ont pu construire comme apparences, surtout lorsque cette construction a eu une grande importance historique.

C’est le cas, unique dans l’histoire de la littérature du siècle, d’Aragon. Cas de coïncidence entre la constitution d’une légende littéraire personnelle et une action politique, de pouvoir. Un pouvoir de très grande envergure puisqu’il s’agit ni plus ni moins de l’histoire du mouvement communiste international. Cela pose un problème extrêmement intéressant, que nous avons depuis très peu de temps la possibilité de mieux traiter. Importance des dates : Picasso croyait qu’un jour naîtrait une science qui déterminerait pourquoi tel homme fait ceci à tel moment et pas à tel autre. C’est une science en cours de constitution qu’Aragon n’a pas su s’appliquer, puisque toutes ses tentatives d’explication, à partir de 1968, sont malaisées, empreintes de nostalgie, d’une grande attirance pour ses débuts, mais on ne sait pas très bien comment il arrange tout cela.

Je crois que c’est en 1958, à mon sujet, que, pour la première fois depuis les années 30, Aragon écrit le nom de Breton. Je vous situe ici le lieu d’où je vous parle aujourd’hui. L’histoire, qui nous donne les yeux pour lire, a subi des chocs considérables, ne serait-ce que par l’effondrement tout à fait imprévu de l’empire dit « soviétique ». La vie et la création d’Aragon de 1927, date d’adhésion au parti communiste français, mais surtout depuis 1930, où il s’engage dans une responsabilité écrasante, historique, qui va lui paraître de plus en plus douteuse, restent à interroger.

Je dis que le drame de La Défense de l’infini, l’histoire de son écriture et de sa quasi-destruction, sont questionnables aujourd’hui pour la première fois. Pour la première fois, nous sommes en train de nous demander ouvertement ce qui, dans l’énergie révolutionnaire des années 20-30, s’est ensuite arrêté. Le « retour au romanesque » d’Aragon, après sa période surréaliste, consiste en réalité dans un retour au XIXe siècle. L’écriture d’Aragon, malgré des effets d’une virtuosité qu’on ne conteste pas, marque un arrêt. Aragon reprend du côté du XIXe siècle, alors qu’en 1924, date du premier manifeste du surréalisme, de la plus grande proximité entre Aragon et Breton, et de ces textes extraordinaires de La Défense de l’infini, on est dans une aventure qui me paraît aujourd’hui beaucoup plus moderne.

Considérons que tout le monde ne sera pas d’accord : je vais, en poussant à bout s’il le faut ce que je sens comme souffrance d’Aragon, avancer la défense d’un Aragon qui aura été pendant six ans révolutionnaire.

À l’intérieur du surréalisme et même dans la littérature du XXe siècle, Aragon est celui qui a le plus de facilité d’écriture, le plus le sens de la provocation. Breton lui-même en était choqué parce que c’était le scandale pour le scandale, et puis surtout « Moscou la Gâteuse » [7]. N’oubliez jamais que c’est Breton qui insiste sur la marxisation du surréalisme, ce qui va par la suite le conduire à de beaux hommages de fidélité à Trotski.

Aragon a une complexion spontanément, et fondamentalement, anarchiste. Il a de bonnes raisons pour cela. Il n’a pas n’importe quel père. Ce père, pas encore assez étudié, est quelqu’un qui s’est « occupé » de la Commune à Lyon, qui a été Préfet de police, qui porte le même prénom que le fils qu’il ne reconnaît pas, un prénom d’ailleurs marqué par les souvenirs monarchiques, et qui, ensuite, publie des livres, sur Gassendi notamment. C’est un policier, mais un policier de fond.

Aragon pousse le mouvement révolutionnaire qu’était le surréalisme dans le sens d’une liberté physique considérable. Il n’y a qu’à comparer : le plus expert sur le corps humain, ses possibilités de métamorphose, de jouissance, de dérive, d’invention dans le mouvement même, c’est Aragon. Dès Le Paysan de Paris, dans ce fameux fragment, Passage de l’Opéra, vous lisez une apologie du bordel qui est pour lui, dit-il, la façon de pousser la porte de ma liberté, notation qui ne pourra que gêner, non seulement le puritanisme ambiant, ce qui va de soi, mais aussi le puritanisme de ses camarades. Dans l’extraordinaire passage du Sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont, une oreille attentive sent très bien que ces trois hommes Breton, Nollet Aragon, dans ce parc enchanté, habité par le désir dans les buissons et sur les bancs, ne sont pas là pour rien. « Ils attendent de ces bosquets perdus sous les feux du risque une femme qui n’y soit pas tombée, une femme de propos délibéré, une femme ayant de la vie un sens si large, une femme vraiment si prête à tout qu’elle vaille enfin la peine de bouleverser l’univers. »

Dans Le Libertinage, ce petit livre à lui seul qui s’appelle La Femme française n’est pas sans faire penser, bien qu’il n’en parle jamais, à la Molly Bloom de Joyce à la fin d’Ulysse.

« Le fait est que j’aime rudement, homme ou femme, toucher un corps qu’un rêve d’amour possède déjà. En toutes ses parties une poussée se fait de la chair vers la paume. »

Cela montre une pénétration subtile de ce que pouvait être le caractère d’une femme libertine de cette époque, avec une compréhension de ses non-dits, de sa provocante liberté, qui ne peut qu’attirer l’attention sur une spécificité d’Aragon. Comparez avec Breton : il n’y a pas de personnage du type de Nadja dans l’œuvre d’Aragon, pas de fascination ou d’adoration pour l’énigme hystérique ou pour la médiumnité. Aragon ne semble pas le moins du monde doué pour le spiritualisme. Ses descriptions révèlent un don d’observation fort, aigu, une très grande insubordination physique. Nous en avons la preuve, énorme, dans ce fragment de La Défense de l’infini qui s’appelle Le Con d’Irène.

L’histoire de ce petit livre anonyme, publié en 1928, jamais revendiqué par l’auteur, renié parce que alors justement la politique et l’histoire empêchent qu’on puisse le prendre à son compte, nous paraît aujourd’hui, il faut bien le dire, comique. Ça ne l’était probablement pas à l’époque. Il faut attendre 1986 pour lire sous le nom de Louis Aragon la publication du Con d’Irène, et encore plus de dix ans pour cet énorme dossier. Je propose de penser l’histoire d’après le temps que mettent les textes à être lus : On tient avec cette méthode, la vraie nervure du temps historique. Bien entendu, Aragon a laissé des traces, mais enfin le livre de 60 pages, anarchiste, d’Aragon, où il nous aurait dévoilé son calcul réel, nous manque, a supposer qu il ait été capable de l’écrire.

La Défense de l’infini est, si on veut, un roman. C’est surtout une écriture de très grande liberté où la position du sujet qui parle atteint un point de liberté rare dans l’histoire de la littérature. Ce sont des sortes de Mémoires improvisés (Le Paysan de Paris, Le Libertinage, La Défense de l’infini, tout cela devrait faire en réalité, pour le lecteur attentif, un seul livre), qui ont d’autant plus d’intérêt que vous y voyez un Paris de l’époque comme on ne l’avait jamais lu nulle part... Ce qu’est la nuit, ce qu’est le bar du Zelli’s, ce qu’est l’invention de la « dérive situationniste ». Pensez à ce passage extraordinaire de jouissance par le regard, admirable définition du regard du narrateur, qui se trouve à la brasserie La Lorraine où une femme s’assoit en face de lui. Le regard joue un grand rôle dans cet imaginaire-là. Voyez cette scène du métro, plus que choquante mais qui n’a rien de pornographique. Le Con d’Irène, a-t-on dit, est un livre pornographique, mais ce n’en est pas un, cela va beaucoup plus loin ; vers des choses que les gens n’arrivent visiblement pas à lire. Cette scène dans le métro, c’est un échange de regards. Songez que, sur Le Con d’Irène, je n’ai jamais lu de commentaire sur le personnage très important, cela aurait dû attirer l’attention du vieillard paralytique qui assiste aux ébats de sa petite fille. C’est une situation extrême d’invention. Toutes ces positions sont des positions physiques, des positions de perception, des positions où l’expérience sexuelle est en jeu sous une forme très libre. Elles vont disparaître de l’œuvre à partir de 1930. Une pruderie, une nette pudibonderie même vont prendre la place de ce qui était une décision de liberté lucide et expérimentale. Voilà donc un corps, que je définis comme étant le plus doué, le plus en pointe sur le terrain, terrain des rues, terrain des lits, terrain de la liberté féminine, qui dans l’histoire va se priver de ses disponibilités, être expulsé de son corps ou mis à côté de son corps, de la complexité de son corps. Pendant très longtemps, jusqu’à une sorte de mise en scène finale qui va dans l’existence signaler cette espèce de déroute, il balise pour le chercheur que nous devrions être, l’endroit où le bateau démâté arrive. L’intérêt d’Aragon, s’il en a un, à moins qu’on veuille recommencer à le recouvrir, c’est celui-là.

L’explication qu’on nous donne de la destruction du manuscrit de La Défense de l’infini brûlé à Madrid en septembre 1927 est toujours psychobiographique. Nancy Cunard lui en fait voir de toutes les couleurs, ce sont des questions d’argent, des rapports de force entre une femme et lui, il est jaloux, il est incertain, il tente de se suicider à Venise en 1928... puis la Providence intervient (toutes ces interprétations sont d’ailleurs à forte connotation religieuse, bien entendu), Elsa Triolet le sauve, il y a des tensions à l’intérieur du mouvement surréaliste, il y a cette controverse politique : faut-il être communiste ou ne faut-il pas l’être, communiste au sens de l’époque. Et puis il y a quand même ce qui est très important, le voyage à La Mecque, c’est-à-dire à Moscou.

Le parti communiste français en 1927, à 7 ans du Congrès de Tours, Aragon l’a dit, c’était un petit parti ouvriériste, très antiintellectuel, rien à voir avec ce qu’il deviendra en 36 ou après la Deuxième Guerre mondiale. Aragon se trouve devant la question du pouvoir. Or, à Moscou, en 1930, le Pouvoir avec un grand P existe, il est non seulement énorme mais très apparent pour un œil exercé, et on peut dire sans exagérer du tout que la police la plus forte à cette époque-là est stalinienne, elle est en train de faire ses preuves non seulement à l’intérieur mais à l’extérieur. Il y a une influence dès ce moment-là qui peut être vérifiée pays par pays, en Angleterre, en France ou ailleurs, avec des cibles bien précises confiées à des professionnels qui n’ont rien à envier à l’expérience d’Andrieux. Tout cela s’explique assez facilement : le surréalisme va-t-il conduire à une subversion en terme de pouvoir ? Visiblement non, et cela peut être considéré comme étant sa grandeur. Aragon, lui, à ce moment-là bascule du côté du pouvoir. Dans la question du pouvoir, le problème c’est qu’il vous prive automatiquement d’une certaine complexité de votre corps, donc de votre perception, et de votre liberté par définition. Les effets doivent être analysés au coup par coup : le réalisme, le réalisme socialiste, et tout ce que vous voudrez. Puis le résultat est là : ce qui est plus tardif dans la biographie et l’écriture d’Aragon vieillit beaucoup plus vite que ce qui est antérieur. Il ne faut pas trop s’étonner de ces choses-là si on a une conception du temps ou de l’histoire qui n’est pas linéaire. Les yeux de l’histoire nous permettant de lire, nous ouvrons La Défense de l’infini et nous sommes saisis par ce qui était ouvert à cette époque. C’est à travers ce qui a été soulevé en 1968 que, moi, je le ressens. Après, avec Les Cloches de Bâle, on voit qu’Aragon a eu beaucoup de difficultés, il s’en explique, c’est un livre qui a des morceaux de bravoure, on sent d’ailleurs dans un passage sur Bonnot le règlement de comptes qu’il peut avoir avec la police française, suivez mon regard, « il faut mille hommes pour en abattre un ». On y lit des choses intéressantes, dans la problématique historique, sur Jaurès, sur Clara Zetkin, sur l’espionnage. Aragon à ce moment-là est rentré dans une conception policière de l’histoire, ce qui implique forcément qu’il va s’interdire de vivre vraiment son corps. L’affaire « Elsa » entre ici en scène.

La photographie a été prise par Man Ray au Cabaret du Ciel en 1927 et représente entre autres de gauche à droite : Jean Arp, Jean Caupenne, Georges Sadoul, André Breton, Pierre Unik, Yves Tanguy, Cora ; la main sur le sein de Cora, vu de dos : André Thirion ; René Crevel, Frédéric Mégret. En bas : Elsa Triolet, Louis Aragon, Camille Goëmans, Madame Goëmans, Suzanne Muzard. Tous les personnages costumés sont des employés du cabaret [8].

Zoom : cliquez l’image.

Les ruptures à l’intérieur du surréalisme ou les situations par rapport à Breton lui-même me paraissent toutes pouvoir être interprétées de façon nouvelle, avec les yeux de l’histoire. On peut, c’est d’ailleurs ce qui se fait tout le temps, dire : « Aragon sentait que le surréalisme ne menait nulle part et il a fait l’œuvre qu’il a faite », mais c’est une interprétation en termes de pouvoir, qui ne permet pas de juger de la force subversive extraordinaire du Paysan de Paris, du Con d’Irène, de La Défense de l’infini elle-même, y compris Jean-Foutre La Bite, un texte très engagé politiquement sur le mode anarchiste. Là sont les chefs d’œuvre d’Aragon. Ça me paraît absolument évident.

Je me demande si tout le monde n’a pas eu une sorte de complicité avec l’auteur lui-même pour essayer de cacher ça. De la part d’Aragon, c’est clair, puisqu’il ne se permet pas de reconnaître Le Con d’Irène, nous avons là un indice net, mais de la part des surréalistes aussi. Comme c’est un traître, on fait comme si il n’avait rien écrit. Quant aux puritains, Dieu sait s’ils sont nombreux, et la raison pour laquelle Aragon est passé par Moscou c’est qu’évidemment le retour à l’ordre bourgeois pur et simple ne lui paraissait pas possible. La lettre à Jacques Doucet de 1927, où il lui fait part de sa détermination politique, lettre très lucide, très subversive, est encore anarchiste, bien qu’à un moment le bois commence à se mettre dans la langue.

Donc, si je suis anarchiste, libertaire, si j’ai une fidélité à Breton exclusive je dis : « Aragon crapule stalinienne ou contre-révolutionnaire totalitaire, etc. », ce qui m’évite de lire La Défense de l’infini, Le Libertinage et Le Paysan de Paris. Si je suis en revanche lié à la grande mythologie stalinienne — qui va me poser quelques soucis sur le tard —, je vais vouloir garder l’image de l’Aragon de la légende, l’Aragon réaliste, l’Aragon sentimental, l’Aragon amour unique, l’Aragon troubadour, l’Aragon populaire de la Résistance, et je vais me méfier du Libertinage, du Paysan de Paris et de La Défense de l’infini avec l’aval de l’auteur lui-même. Si je suis tout simplement dans le consensus bourgeois classique, je dirai que ces premiers livres sont illisibles ou à lire sous le manteau, voilà des élucubrations, qui ne sont pas la prose habituelle des académiciens français ou du Figaro, c’est le moins qu’on puisse dire. Vous voyez : j’essaie de soulever un peu la dalle, et ce qui m’y pousse, je crois, c’est l’histoire elle-même.

Je me souviens d’avoir dit, peut-être moins fermement, tout cela à Aragon quand je l’ai vu à vingt-deux ans, pas longtemps d’ailleurs. Il m’a offert Une vague de rêves avec en dédicace : « à Philippe, de la part d’un de ses cadets, Louis ». Cet article fameux sur moi, Un perpétuel printemps, a été publié ensuite avec un autre, le Discours à Saint-Denis, parce qu’il fallait prendre des précautions, le premier article ayant paru un peu trop libre, dans un petit livre, L’un ne va pas sans l’autre. Là, la dédicace était :« A Philippe, l’autre, Louis ». « De la part d’un de ses cadets » : « l’autre » : il sentait très bien que la vérité vraie, pas le mentir-vrai, était là, et que le temps ferait son œuvre, à travers moi ou un autre, peu importe. Le destin c’est ce que l’histoire fait des hommes, et Aragon avait très bien senti que j’aimais Breton. La réédition des Manifestes du surréalisme était en cours, et la dédicace de Breton à moi est la suivante : « À Ph. S., aimé des fées ».

La Défense de l’infini est un livre qu’on peut mettre dans une bibliothèque comme un très grand livre de l’histoire de la littérature française, toutes périodes confondues. C’est un livre d’un genre qui n’existait pas. C’est le premier livre qui pose la question : comment dire la jouissance féminine ? Lisez La Femme française, L’Entrée des succubes qui répond à l’Entrée des médiums (dédié à Breton), Le Con d’Irène. Il faut avoir l’audace d’imprimer : « Enfer que tes damnés se branlent, Irène a déchargé. » Ça a des accents sadiens, mais c’est autre chose, on est à une époque de liberté après une époque de répression intense. Il faut s’habituer à penser l’histoire autrement, par hauts et par bas physiques. La bonne boussole, c’est la liberté des sens. Le XXe siècle entre 1900 et 1914, est une époque de liberté incroyable, dans tous les domaines. Les Demoiselles d’Avignon révolutionnent la représentation, Le Sacre du printemps de Stravinski vient ponctuer ça.

Les Demoiselles d’Avignon

Texte et voix Philippe Sollers

Roman Femmes, éditions Gallimard, Folio n° 1620

Réalisation : Laurène L’Allinec, 1988

Puis vient la boucherie. Aragon et Breton sortent de cet enfer, et se demandent « qu’est-ce qui s’est passé ? ». Ils rencontrent Lautréamont et Rimbaud qui attendaient depuis cinquante ans qu’on s’occupe d’eux. Une liberté s’injecte dans une autre liberté. Les orages sont là, une autre période de l’histoire s’annonce, mais nous avons ces livres, ces gens en train de vivre. Nous pouvons les observer, voir comment ils se déplacent dans Paris, les corps qu’ils rencontrent, comment ils en usent.

Coup d’arrêt. Sans faire d’économisme plat, vient la crise de 29, la contre-révolution stalinienne, ce qui se passe en Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, massacres à haute dose. Il y a des corps qui respirent, qui sont libres, et lorsque la pulsion de mort prend le dessus comme par hasard la représentation se stéréotypise, les menaces abondent. Bloquer la représentation du corps, de ses expériences les plus complexes, la stéréotyper, entraîne dans la réalité, il s’agit presque d’une loi, que vous pouvez en tuer beaucoup, de corps, comme si de rien n’était. Prenez l’Algérie aujourd’hui, vous voyez ce qui reste de la jouissance féminine. Implacablement, « l’indice femme » nous révèle la région où cela se passe, ce n’est pas une idée de moi d’ailleurs, c’est du Marx pur sucre. Pour juger une époque, vous regardez là, c’est en somme ce que j’ai fait dans un certain nombre de livres, notamment dans Femmes, publié en 1983.

Aragon écrit La Défense de l’infini en trois ou quatre ans d’invention prodigieuse, de dépense d’énergie considérable. Cet Aragon-là, je suppose que le vieil Aragon devait le considérer comme étant en avance sur lui-même, puisqu’il se retrouve son cadet. Manet a cet âge-là quand il fait son scandale que personne n’attend, L’Olympia et Le Déjeuner sur l’herbe. Si on ne trouve pas aujourd’hui un type de trente ans capable de faire cela, on a des raisons d’être inquiet, l’histoire ne va pas bien. Pourquoi ? Parce que le corps n’est pas là.

Il y aurait un énorme livre à écrire, Du corps dans l’histoire, ça nous permettrait d’aborder des époques très différentes, même, très lointaines au lieu d’avoir l’œil vissé au XIXe, et au mauvais XIXe. J’appellerais ça Pour en finir avec les régressions du XXe siècle, ou Comment en venir à la vraie histoire du XXe siècle, ou Apologie du sentiment révolutionnaire au XXe siècle. C’est pensable. Le siècle s’achève, et je soupçonne que personne n’a intérêt à faire l’histoire du XXe siècle dans sa partie créatrice fondamentale. Ce n’est pas seulement un siècle de massacres et de régressions. Proust déjà, ferme le XIXe, et voici les surréalistes, Aragon, Breton, Joyce, Bataille, Artaud, Picasso. La bonne perspective serait de dire : tiens, il y a un type qui s’appelle Aragon, mais quelle histoire bizarre, que fait-il là dans Le Passage de l’Opéra ? Pourquoi personne n’avait-il pensé avant lui à décrire ainsi le petit commerce ? Qu’est-ce que ça veut dire, tout à coup, ce Paris qui resurgit dans sa force ? Paris ville mystérieuse, ville révolutionnaire, mais mystérieuse autrement, et qu’est-ce que c’est que la vie de bordel, qu’est-ce qu’elle apprend ? Et après, si je me déguise en puritain, tant pis. Du même point de vue, l’autre exemple du genre « expérience du corps dans l’histoire » avec malédiction à la clé, c’est Céline. L’œuvre qui surgit au détour de la crise c’est Voyage au bout de la nuit, avec des hymnes à la jouissance féminine très intéressants, le personnage de Molly ou celui de Sophie. Dans une époque qui a tendance à se remettre à l’heure de la pruderie, Céline par son diagnostic sur la misère pose, sur un certain nombre de figures féminines, un œil très critique. Évitons l’idéologisation des problèmes, avec Céline ça arrange tout le monde. J’essaie d’indiquer une autre façon de comprendre l’histoire du XXe siècle. Il y a un effort de détachement, de liberté, à faire pour dire ce qu’est l’essence de cette histoire, ça passe par des dossiers tous plus brûlants les uns que les autres : Heidegger, Céline, Aragon. Il faudrait pouvoir aborder tout cela sans préjugés, en suivant ce que nous dit le sismographe du langage lui-même. La Défense de l’infini est un dossier qui nous surprend, qui n’était pas prévu au programme, et peut-être qu’Aragon aurait été le premier surpris. Imaginons qu’on lui ait donné ce livre, il s’enferme deux jours avec, car il a peut-être oublié les fragments de Nancy Cunard, déchirés, recollés par elle, retrouvés au Texas, c’est une aventure, c’est aussi intéressant qu’Aragon et Breton allant copier les Poésies de Lautréamont à la Bibliothèque nationale. Ce que je dis de lui l’étonnerait, mais il serait peut-être très content. Imaginons-le avec ce dossier bien établi, bien réel : « Vous avez bien écrit ça, pourquoi ? Vous pouvez bien dire que c’est vous qui avez écrit Le Con d’Irène ? » Pourquoi n’a-t-on jamais pu le lui demander et pourquoi n’a-t-il jamais répondu ?

Supposons la scène de fiction que je vous invente, une pièce de théâtre qui commence sous vos yeux.

Aragon est là :

« Bien, maintenant ce n’est plus la peine de vous cacher derrière votre petit doigt, vous avez bien écrit ça... Qu’est ce que c’est ce personnage de paralytique ? À quelle expérience ça correspond chez vous à ce moment-là ? Dites nous, Aragon ! »

C’est le personnage pour qui cela aurait le plus de sens. Je ne vais pas demander à Artaud pourquoi il a écrit ce qu’il a écrit, c’est évident, il me dirait : « Moi, Monsieur, je suis sous la pression des événements, j’en ai marre d’avoir des électrochocs à Rodez, etc., il n’y a pas de pourquoi, ma prose est sans pourquoi. » En revanche, le dossier de La Défense est un énorme pourquoi. Céline ne va rien me dire non plus. « Il n’y a pas d’intention, je ne suis pas un homme à message, j’ai écrit ce que j’ai écrit, pas de problème, c’est clair, j’ai été antisémite, bon, oui, peut-être. » À Breton, je vais peut-être demander quelque chose qui m’intéresse chez lui aujourd’hui, c’est ce qu’il a voulu dire exactement en parlant du Vert Galant, de certaines allusions, de Paris secret, etc.

Mais pour Aragon... on pourrait jouer la chose comme ça :

— Mais dites-moi, mon vieux, vous n’allez pas encore me dire que ce n’est pas vous, c’est vous, on le sait.

— Est-ce qu’Elsa ne va pas nous entendre ?

— Non.

— Et le parti n’en prendra pas ombrage ?

— Mais non...

— Est-ce que les camarades soviétiques ne vont pas intervenir ?

— Non, ils sont dans la merde.

— Dans la merde c’est impossible, ils sont terribles, ils sont imbattables, ils vont nous faire encore un coup, est-ce qu’ils ne vont pas encore intervenir ?

L’implacabilité de l’histoire, c’est qu’à ce moment-là on peut très bien dire à quelqu’un : vous savez, ce que vous êtes devenu, ou ce que vous êtes, ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est ce que vous avez été dans ce que l’histoire elle-même, avec les yeux qu’elle nous donne, considère comme étant ce que vous avez atteint de plus important... Nous cherchons quelque chose comme une pointe d’absolu de liberté dans l’histoire, alors répondez. Les romans, les chansons, « est-ce ainsi que les hommes vivent », ce n’est pas cela qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c’est cette pointe aimantée là où vous avez été au maximum de vos possibilités, en même temps que l’histoire l’exigeait de vous. Si un jour on pouvait dire ça de moi : l’histoire a créé des yeux qui permettent de vous lire, ça me suffirait amplement.

L’histoire est une substance très mystérieuse. Quand on dit que quelqu’un est « rattrapé par l’histoire », ça veut bien dire quelque chose, mais qu’est-ce qui nous rattrape comme ça ?

Cela me frappe dans l’histoire du XXe siècle. Proust, par exemple, meurt en 1922, c’est une œuvre absolument magnifique, c’est une sorte de triomphe, le siècle s’annonce alors comme un siècle de grandeur. Dès 1930, plus personne ne parle de Proust, même à la NRF, c’est comme s’il avait disparu. Il faut attendre les années 60-70 pour que ça resurgisse. De même, pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour qu’Une Saison en Enfer soit lue, et à mon avis pas lue, pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour que les Poésies de Lautréamont reviennent périodiquement hanter les imaginations ? Aragon s’en est rendu compte parce que c’est quand le livre de Pleynet est paru, en 67, qu’il a fait son Lautréamont et nous, en 67, et nous sommes en 97. Qu’est-ce qui se passe dans le temps, qu’est-ce qui se passe avec l’histoire en 28, en 68 ? En 1920, 1927, Aragon, en pleine forme, nous laisse supposer qu’une formidable insurrection de liberté est possible.

Maintenant, nous sommes au mois de juin 1997, autrement qu’au mois de février, et rien ne vous le laissait prévoir. Qu’est-ce que cela va donner ? Notons une chose tout de même, je vois ça dans des tas de réactions : c’est que, tout à coup, il y a des femmes, il y a quelque chose d’autre, de la vie. En avril 68, la France s’ennuyait et on ne savait pas qu’il allait y avoir Mai 68, c’est pour cela qu’il faut relire l’Internationale Situationniste. En 67, Debord publie La Société du spectacle. Il y a trente-six ans. Il y a un moment historique où certains se montrent capables d’écrire ce qui est imminent. C’est la coïncidence bizarre entre le temps historique et la possibilité de le dire. À ce moment-là le temps prend des dimensions énormes, et en une semaine on franchit vingt ans.

En 1928, c’était le cas. Enchaînez les discours, passez de 28 à 68. Eh bien, voilà Aragon sur le boulevard Saint-Michel, et ça ne s’est pas très bien passé. « Mais enfin, mec, tu nous a laissés en 1928 et tu nous reviens quarante ans après ? » S’est-il rendu compte de ce qu’il avait fait pendant quarante ans ? En tout cas, ce qui a parlé, à ce moment là, c’est sans doute l’Aragon de 1928. Aux dépens de l’auteur, bien sûr. Son texte occulté de l’époque a été publié ensuite. Qui était capable d’écrire La Défense de l’infini en 68 ? Eh bien, voilà qui n’est pas si mal... Reprenons donc, malgré toutes les régressions, en 28 et en 68.

Philippe Sollers, Éloge de l’infini, Gallimard, 2001, p. 760-775, Folio 3806, p. 769-784.

9 mai 1968. Place de la Sorbonne.

Alain Geismar, Louis Aragon, Daniel Cohn-Bendit.

Photo Serge Hambourg. Zoom : cliquez l’image.

Voici quelques fragments épistolaires d’une femme à son amant :

« Comment te comportes-tu donc avec les femmes, toi, pour m’adresser de pareils reproches ? Je cherche une idée simple de l’amour. Partout ce n’est que mensonge, hypocrisie. Tout ce qu’on invoque, comment y souscrire après cet éclair seulement dans leur oeil, qui dépasse chacune de leurs paroles ? Drôle de chose, le désir. »

« Le fait est que j’aime rudement, homme ou femme, toucher un corps qu’un rêve d’amour possède déjà. En toutes ses parties une poussée se fait de la chair vers la paume. »

« J’ai la vulgarité en horreur. »

Aragon, « La Femme française », in Le libertinage.

Où en est la femme française ?

Où en est la femme française après l’onde de choc « #balancetonporc » ? « La femme française je ne sais pas trop où elle en est, je vois qu’elle balance beaucoup... » déclarait Sollers le 17 novembre dernier sur France Inter. Il ajoutait : « Hélas, la Française a baissé de niveau depuis le 18e siècle. » Assertions mêlées d’humour qui ne manquèrent pas de susciter quelques indignations [9]. Après l’édito inquiet du dernier numéro d’artpress — « A qui le tour ? » — que vous pouvez lire ici, la prise de position nuancée (dialectique) de Julia Kristeva, « La parole libre est encore à venir », publiée dans les Inrockuptibles, l’échange entre Danièle Sallenave et Michelle Perrot sur le thème Qui a peur de Beauvoir ?, un collectif de cent femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Caven, Catherine Deneuve, Catherine Robbe-Grillet et Cécile Guilbert, affirme, dans une tribune dont Le Monde a changé le titre, son rejet du « puritanisme » et d’un certain féminisme qui exprime une « haine des hommes » (cf. « Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle » [10]). Importuner ? « Un porc, tu nais ! » Réplique immédiate sur France Info de Caroline De Haas et d’une trentaine de militantes féministes : « Les porcs et leurs allié.e.s ont raison de s’inquiéter » (sic). Guerre des sexes ? Oui. Mais dont les lignes de front sont devenues mouvantes et incertaines. Les propos pour le moins décontractés tenus par Catherine Millet dans l’émission Quotidien, sa « compassion » pour la « misère sexuelle » des « frotteurs du métro », ont également choqué [11]. Manifestement, les choqué.e.s n’ont pas lu Aragon.

Il y a dans un chapitre de La Défense de l’infini intitulé « L’INSTANT » (Stock/Messidor, 1986, p. 212-239) une longue séquence réelle, rêvée ou fantasmée, dont Catherine Millet s’est peut-être souvenue, sans le dire, et qui est un grand moment, non pas de misère sexuelle, mais de liberté littéraire, de liberté libre. Cela se passe dans le métro. Aragon n’y va pas de main morte. Mais il n’est pas le seul. Ce sont aussi des femmes qui ont la main.

L’INSTANT

[...] Le métropolitain vient de sentir sous ses écailles les morpions magnétiques du désir mal conscient qui peu à peu s’empare ici ou là d’un homme, le voisinage d’une robe, et le ploiement sans yeux d’une nuque prochaine, et les genoux frôlés font sans presque y penser connaissance d’autres genoux. Le métropolitain secoue ses fausses flammes et gronde. Voici que les bêtes parquées se flairent un peu.

A cette heure le métro n’a pas encore cette atmosphère qui se charge tout le long du jour des électricités de rencontre. Il ignore encore les promeneuses matinales qui vont perdre au Bois l’odeur de leurs maris disparus enfin pour tout le temps qu’il fait du soleil. Les filles qui préparent pour le grand air un parfum qui déjà sous ces voûtes accable. Les chercheuses, les fuyantes. Les mille variétés de femmes qui prennent la nuance de l’heure, et le ton de leur temps et de leurs loisirs. Celles de midi, qui s’attendent à un bouleversement de leur sort. Celles de deux heures qui veulent perdre un peu de leur journée. Celles de cinq heures qui guettent les hommes très jeunes. Celles de six heures et demie, les kleptomanes des grands magasins. Celles du soir, qui veulent un dîner à huit heures, une robe à dix, une queue à onze, ne pas rentrer à minuit, et celles du dernier métro que n’importe qui aura pourvu que ses yeux brillent. Non, quand les stations sont encore humides des infinis lacés par les premiers arrosoirs, seule l’odeur humaine emplit les wagons, teintée aux vêtements d’étoffes rudes, les bas velours, les draps cotonneux, la chaussette. Or tandis que ces hommes arrachés brutalement au sommeil reprennent dans l’immobilité relative que ballotte le train la conscience de leurs corps, ils sentent parfois auprès d’eux soudainement des femmes que la nécessité n’a point tiré comme eux par les cheveux hors de leurs lits vers ces voitures, des femmes qui ont longuement prémédité ce voyage que voici qu’elles font, qui se l’ont ressassé toute la nuit par avance, et qu’un cerne souligne à l’œil le plus provocant des fards. Elles ont attendu comme les autres aux stations encore fermées. Elles faisaient leur choix. Le hasard les a diversement servies et maintenant dans cette cohue tassée, elles sont jetées à un homme comme des destinées, elles tremblent, ces audacieuses, elles frémissent de l’espoir très pur d’éveiller dans les pantalons anonymes une trique déjà prête à reprendre un rêve interrompu.

D’où viennent-elles ces branleuses qui reprennent ici le vieux mythe auroral ? Telle est la force des mots les plus salés que je rêvais jadis à cette amante de Céphise [12] pour ce qu’elle avait des doigts de rose. Heureux Céphise, moi, renversant l’image, je m’expliquais les doigts par l’aurore, au contraire des professeurs, et cela m’est revenu plus tard devant des mains qu’avait rougies la vaisselle ou la couture. D’où viennent-elles, ce n’est pas la première fois que je me le demande, portant un grand trouble dissimulé ? Il n’est pas vrai que rien ne les distingue des autres femmes, et moi qui n’ai jamais su comment occuper ces terribles trajets à travers Paris j’ai fini par les deviner, car j’aimais ces rencontres, et j’étais tenté par ces femmes d’une façon qui ressemble au vertige. Elles n’appartiennent à aucune catégorie sociale précise, ce qu’elles ont de commun n’est pas affaire d’audace ou de maintien ; peut-être est-ce l’âge, car je n’ai jamais rencontré de femme très jeune, ou vraiment vieille qui se livrât à cet exercice public. Elles sont à la veille de se défaire, elles sont déjà marquées par une mort pire que la mort, ce sont des femmes qui savent déjà, un peu avant autrui, qu’elles ne sont plus qu’une façade. Et ce que vous prenez pour la pierre n’est qu’une poussière en équilibre, un souffle renverserait l’édifice. J’adore les femmes à ce moment-là, jamais elles n’ont sur moi un pareil pouvoir dans l’éclat de la jeunesse, et faut-il qu’elles le sachent bien, car il est rare que ces promeneuses émouvantes dont je parle passent près de moi sans hésiter au moins. Parfois la main est devenue un peu sèche, on ne s’y attendait pas, et cette sénilité locale excite l’homme qu’elle atteint. Qu’ont-elles entendu dire des hommes toute leur vie ? Rien peut-être qui autorisât ce courage qu’elles ont dans l’attaque, cette sûreté dans le choix. Mais elles n’ont écouté personne, et sans tenir compte de l’idée courante de la vie, sans un mot, elles sont sorties de chez elles, où j’imagine dormir des enfants, elles se sont regardées rapidement dans une glace pour s’assurer que la catastrophe n’est pas encore arrivée, elles ont pris le métro, et au travail ! Le geste de leurs doigts chercheurs le long des corps vers les braguettes dit tranquillement non à tout ce qui les a toujours entourées, dit non à tout un monde de mensonges et de sottises, dit non à la pureté prétendue, non au mariage, non au faux amour, non au dieu qui punit, non à la police, non à qui leur parlera tantôt dans des appartements à draperies, non à la vieillesse qui vient, non à ce qu’elles ont pu croire, non aux espoirs anciens et aux désirs futurs, non à ce qui est bleu bébé, tendre rêve, cher sourire.

Je me souviens de la ligne Italie au printemps vingt. Je reverrai toujours avec la plus grande netteté cette femme que j’y ai rencontrée vers la station Dupleix. Quartier militaire. Elle n’avait pas nécessairement l’air d’une femme d’officier. Un tailleur bleu marine et de l’acier à son chapeau, c’était une femme assez maigre, de ce blond qui tient de la poussière et de l’haleine, comme il est fréquent dans la France du Nord.

Tout ce qui restait d’une grande fraîcheur était dans son visage une bouche peinte avec un rouge trop sombre sur des dents très pointues. Toute la peau en était à cet état de fatigue où il semble qu’elle ait perdu l’habitude de respirer, et qu’elle viendrait avec la poudre si l’on essuyait celle-ci. Les narines terriblement accusées par deux longs plis vers le menton, mais frémissantes et légèrement rougies. La bouche un peu tordue. Les cheveux dénotant la pire bataille avec la vieillesse, à la dernière minute, quand on avait mis le chapeau : fallait-il les cacher, ou s’en servir pour atténuer ces rides, et les folles pensées des regards ? Nous n’étions pas voisins, et je me rapprochai pour voir les mains dont une était gantée, d’un de ces gants pris au hasard du désordre dans un tiroir où tout se jette, parce que c’est bien inutile maintenant. Il y avait beaucoup de monde et j’abandonnai l’appui d’une banquette aussitôt guetté par une voyageuse qui se déplaçant me laissa presque aussitôt contre celle que j’épiais. J’avais remarqué chez celle-ci une expression figée et tranquille, mais de plus près je vis que tout son corps tremblait, et la main nue qui m’intéressait faisait ce geste épouvantable des mourants qui ramènent le drap quand tout est perdu. J’étais préoccupé de ce qu’elle pouvait bien se dire à cette minute, et des termes dans lesquels elle se le disait. Je voudrais pénétrer cette intimité-là chez toutes les femmes : rien ne m’enivrerait comme de surprendre les grossièretés machinales qu’elles doivent avoir dans les mots employés pour elles seules. Comment pensent-elles aux hommes ? Le type de queue qu’une femme donnée a devant les yeux... Ma voisine était insensiblement venue près de moi comme si elle voulait me répondre. Je regardai les gens d’alentour. Ils étaient comme ils sont toujours perdus dans leurs rêves. Cette histoire n’est pas une histoire. Elle avait bien vu sans doute que tout en la regardant depuis un bon moment je me tripotais par la poche de mon pantalon. Sa main nue remontait légèrement près de moi, sans vraiment me toucher. Il est presque impossible de dire qu’elle s’appuya, mais déjà elle me tenait à travers l’étoffe. Il y a dans la masturbation un principe d’avidité. J’ai envie alors de demander, d’obtenir davantage, même si cela est hors de question, et je goûte le plaisir qui vient comme une abominable dévastation qui ne se pourra plus réparer. ]’ai gardé de cette main un souvenir de violence : il faut dire que placé comme j’étais ma voisine, de cette main-là, n’avait pas facile à me branler. Dans cette fausse position j’attendais plutôt un frôlement, j’allais dire une caresse. Eh bien pas du tout, la main m’avait saisi la pine avec une force surprenante qui dénotait un exercice étrange et coutumier, une articulation forcée par la gymnastique, des muscles développés par une pratique singulière. Cela semblera bien peu, mais cette image que je garde d’une femme dont le linge m’apparaissait dramatique sur les seins devinés flétris, debout dans les secondes du métro aérien, par un triste matin sans couleur, est liée à un frémissement extraordinaire qui l’agita, la bouche soudain ouverte et les dents de louve desserrées, avec une expression de petite enfant qui s’est fait mal, à tel point que je ne compris pas comment elle n’avait pas crié, au moment précis où nous nous enfonçâmes dans la terre entre Sèvres-Lecourbe et Pasteur. Je ne jouis qu’un peu plus tard. Un peu plus profondément.

[...]

J’étais à dire comment ces rencontres que je n’ai pourtant jamais provoquées transforment leur théâtre en une sorte de forêt magique, et je pense invinciblement dans cette Brocéliande moderne aux enchantements perpétuels qui jalonnaient les pas de ces hommes de fer, jadis dans la Bretagne d’Arthur. Ne s’agit-il pas de délivrer du Géant Monde, du Dragon qui la tient prisonnière au fond d’un appartement de laideurs et de craintes, une femme très pure, une femme éphémère qui ne durera que le temps d’un sanglot ? Puis je la chercherai vainement au milieu des arbres sans visage qui attendent debout la station de correspondance ou l’instant d’émerger dans le vent et la pluie au cœur de l’univers sinistre qu’ils n’ont pas sous terre dépouillé. Métamorphoses. Le trouble vient de l’ignorance où nous sommes des lois qui président aux métamorphoses. On ne sait jamais si l’on n’est pas le jouet de son propre désir, et si cette passivité que je prends pour un acquiescement n’est pas l’effet d’une distraction redoutable. Ce que veut une femme, ce qu’elle attend de moi, qu’en sais-je ? Mes mains ne peuvent même pas s’emparer du sphinx, l’énigme est le désir du sphinx, et c’est à moi de poser les fatales questions. Langage du toucher, allusions des corps. Le comportement des femmes varie comme le ciel et comme lui imprévisible ne se laisse interpréter que sur des signes douteux, vol des oiseaux, formes mouvantes des nuages, situation des astres : on croirait que celle-ci vous cherche, tant elle s’est approchée, tant ses doigts sont voisins, tant sa respiration est haletante, et puis c’est une morte, un mur. Et cette autre que vous n’aviez pas vue seulement, à la descente quel air de regret et de reproche ! Et cette autre... Et tant qui ne veulent rien que le voisinage, et penser. On donnerait cher pour savoir ce qu’elles pensent. Celles qui veulent ne pas être touchées. Celles qui veulent qu’on les laisse faire. Celles qui veulent qu’on les saisisse lentement. Celles qui veulent frémir, celles qui veulent frôler. Celles qui ne savent pas ce qu’elles veulent. Les habituées. Les novices. Celles qui ne comprendront pas comment elles auront une fois dans leur vie permis cela. Les désespérées. Les folles. Toutes les femmes sans mémoire, toutes les femmes sans lendemain.

Or je ne revois plus le visage ni le corps de celle que je tenais contre moi la fois que je disais, dans le Nord-Sud, vers Saint-Lazarre. Je sais seulement d’elle que dans cette foule compacte où les balancements du train penchaient d’un coup toute la masse oscillante des voyageurs elle se laissait faire comme privée de raison et de sentiment. Comme si nous avions été dans un désert véritable, où même la présence d’un homme eût été pour elle si surprenante et si terrifiante que l’idée ne lui serait pas venue de bouger ou de résister un instant. J’étais donc contre elle, par derrière, collé, et mon haleine faisait remuer légèrement les cheveux de sa nuque. Mes jambes épousaient la courbe des siennes, mes mains avaient longuement caressé ses cuisses, elle n’avait pas retiré sa main gauche quand je l’avais un instant, furtivement serrée. Je sentais contre moi la douce pression de ses fesses à travers une étoffe très mince et glissante, dont les plis occasionnels même m’intéressaient. Je maintenais avec mes genoux un contact étroit. Je les fléchissais un peu, afin que ma queue bridée par le pantalon, trouvât, tandis qu’elle grandissait encore, un lit entre ces fesses que la peur contractait, un lit vertical où les secousses du train suffisaient à me branler. Je voyais mal le visage de cette femme, par côté. Je n’y lisais rien que la peur. Mais quelle peur ? Du scandale, ou de ce qui allait arriver ? Elle mordait sa lèvre inférieure. Soudain j’eus un besoin irrépressible de contrôle. Je voulus connaître la pensée de cette femme, je glissai ma main droite entre ses cuisses. Merveille du poil deviné sous l’étoffe, étonnement du cul pressé. Cette femme était donc en pierre ?

Je ne connais rien d’aussi beau, rien qui me donne le sentiment de la force à un pareil point, que la vulve quand on l’atteint par derrière. Mes doigts ne pouvaient s’y méprendre. Je sentais les lèvres gonflées, et soudain la femme comme pour se raffermir sur ses pieds écarta les cuisses. Je sentis les lèvres céder, s’ouvrir. Elle mouillait tant que cela traversait la robe. Les fesses trois ou quatre fois montèrent et descendirent le long de ma pine. Je pensai tout à coup aux gens alentour. Personne, non personne dans cette presse ne prêtait attention à nous. Visages gris, et ennuyés. Postures d’attente. Mes yeux tombèrent dans deux yeux qui regardaient, qui nous regardaient. Ils allaient d’elle à moi, ces yeux battus par la vie, ces yeux soulignés plus encore par la fatigue des longs jours que par le fard, ces yeux pleins d’histoires inconnues, ces yeux qui aimaient encore pour un peu de temps l’amour. C’étaient les yeux d’une femme assise assez loin, et séparée de nous par un peuple aveugle, d’une femme qui de si bas ne pouvait deviner le manège, ne pouvait que voir nos têtes ballottées par la marche du train et l’incontrôlable du plaisir prochain. Ils ne nous lâchaient pas, ces yeux, et j’éprouvai soudain une sorte de nécessité de leur répondre. C’étaient des yeux immenses, tristes, et comme sans repos. Savent-ils ? Ils battaient un peu pour me répondre. Ils se tournaient vers ma voisine que je sentais profondément frémir. Ils n’interrogeaient pas. Ils savaient sans doute. Les mouvements de la femme devinrent plus rapides, avec ce caractère étrangement limité que leur donne la crainte de se trahir. Je vis brusquement se dilater les prunelles qui me fixaient, comme si un gouffre se fût ouvert sous la banquette. Les yeux venaient de saisir sur la face de la femme que je serrais le premier spasme de la jouissance. Je ne sus qu’après eux ce qui venait de se produire, et c’est en même temps que la femme assise que je partis, et je me demande quel air dut être le mien alors, quand celle-ci cacha brusquement dans ses mains ses yeux déchirés de jouir. Un temps infini s’écoula jusqu’à la station suivante comme un grand silence immobile et je ne pensai plus à rien. Entrée en gare, les lumières extérieures, la courbe du quai, les reflets sur les briques blanches, un remous violent à l’ouverture des portes jeta dehors la femme dont je n’avais pas vu les yeux ; tandis que l’assaut des nouveaux voyageurs étendait un voile entre moi et les yeux que je ne voyais plus. Je restai seul, sans connaître le vrai de cette histoire sans intrigue, où tout est pour moi dramatique comme la fuite inquiétante de l’été.

Aragon, La Défense de l’infini, Stock/Messidor, 1986, p. 220-223 et 227-229.

Sollers parle d’Aragon

En 1997, Sollers intervenait sur La défense de l’infini et Le con d’Irène.

(France Culture, Aragon, une voix sans mesure)

Aragon du libertin révolutionnaire...

... au plus grand policier du siècle ?

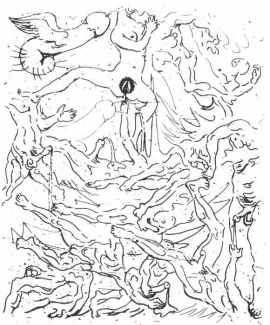

Le con d’Irène

Cliquer sur la première image pour agrandir

A gauche : Page de titre de la première édition (1928).

A droite : Illustration d’André Masson

A gauche : ... une seule reconstitution de la Cathédrale de Chartres sans oublier une seule ogive (p. 40).

A droite : ... dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme ! (p. 63)

A gauche : ... Elle s’est attachée un peuple de filles qui n’ont d’autre désir que la grandeur de sa maison (p. 73).

A droite : ça ne fait rien, c’est quelque chose, l’amour d’Irène. (p. 76)

Crédit : Éditions Messidor. Zoom : cliquer sur l’image.

Le con d’Irène a été réédité sous le nom d’Aragon au Mercure de France en mai 2000. Sollers en a rédigé la préface.

Aragon secret

par Philippe Sollers

- Préface de Philippe Sollers

Comme il est seul, Aragon, en 1926, dans la province française ! L’aventure surréaliste est lancée, il en est le virtuose associé à Breton, le langage de la liberté vient d’être retrouvé à travers le libertinage et le rêve. Il écrit sans cesse ce gros livre qu’il voudra nier, détruire, oublier, et dont le titre dit tout : Défense de l’infini. Le con d’Irène n’en est qu’un chapitre, publié anonymement en 1928. Que d’histoires à propos de ce petit volume, que de rumeurs, de remous policiers, montrant à quel point la société est toujours sur la défensive si elle pressent en elle une fuite vers le non-fini !

« J’écrivais donc. Le temps devait être brûlé par quelque pierre infernale. La seule que je connaisse est la pensée, et j’ai dit qu’écrire est ma seule méthode de pensée. J’écrivais. J’ai toujours envié les érotiques, ces gens libres. Ils n’écrivent pas. »

Mais si, mais si, les érotiques écrivent parfois, et c’est bien ce qu’on leur reproche. Dans ces années vingt, décidément révolutionnaires (elles seront sévèrement punies par la suite), tout ce qui a été refoulé resurgit : Sade, Lautréamont, Rimbaud, l’explosion des frontières. Ulysse, de Joyce, vient de faire scandale, George Bataille est déjà là. Pourtant, la province règne, la « Grande Guerre » a multiplié les veuves, les rages, les soupçons. La IIIe République et ses hypocrisies de notables semble increvable. On ne s’amuse guère dans un bordel de campagne.

« La province française. La laideur des Françaises. La stupidité de leur corps, leurs cheveux. Petites rinçures. Bon. »

Livre érotique, Le con d’Irène ? Pas vraiment. Regardez :

« Quelle tristesse dans toutes les réalisations de l’érotisme ! Je pense à la lourdeur des chiens dans la rue, s’attroupant, et tâchant de s’enfiler à qui mieux mieux. Les chiens d’à côté avaient des bottes, voilà tout. »

Ce sont des soldats, ils font ce qu’ils peuvent. Et maintenant, on est à la ferme, c’est un vieux paralytique qui parle : « J’ai perdu le compte des années. » Aragon nous introduit dans le vrai sujet de la conscience nationale : un matriarcat de fer. Au commencement est une femme pieuse, la Mère, et puis vient la fille, Victoire, et la petite-fille, Irène. Le paralytique muet assiste à la débauche progressive de ses enfants : « L’inceste unissait sa grande voix tonnante à la tourmente de blasphèmes qui me traversaient. » Les femmes instrumentalisent les hommes présents, Gaston, Pierre, Joseph, Prudent. Cloué dans son fauteuil, le vieux jouit de la haine qu’il provoque, comme de la sienne propre. Il faut ici, comme par anticipation, entendre la voix de quelqu’un qui sera le vieil Aragon :

« Imbéciles spectateurs, vous ne comprendrez jamais rien... Si vous saviez seulement, jeunes gens qui riez de l’infirme, quelle espèce de joie sourde, quel frémissement éveille au fond de ma chair engourdie, le bruit léger de vos dérisions. Ah, riez, riez encore, beaux abrutis de vingt ans. Je vous tiens par le plaisir même que j’éprouve à vous écouter. Encore, encore riez de moi, je vous en prie, à en devenir rouges, à en étrangler, à en suffoquer. Là, là. »

C’est la grande joie terrible du masochisme. Un vieillard pétrifié devant sa fille tribade et sa petite-fille nymphomane : quel raccourci d’histoire annonçant l’orage, le stalinisme, le fascisme, les années 40-44, bref les dessous de l’Hexagone en folie. Aragon va devenir stalinien ? Oui, par terreur.

Soudain, le ton change, des poissons apparaissent. Ce sont de « souples masturbateurs », de « promptes images du plaisir, purs symboles de pollutions involontaires ». Nous allons vers une révélation sacrée, celle du con d’Irène, scène aussi incongrue que le fameux tableau de Courbet caché pendant tant d’années : L’origine du monde [13]. Ce qui frappe d’emblée, c’est le ton religieux d’Aragon devant ce dévoilement, son ivresse sacrée. Il s’agit bien d’une « église », d’une « ogive sainte ». Un palais, un écrin, une alcôve, une bouche de communion qui est en même temps un abîme. Le mot BONHEUR apparaît en capitales vers ces « lèvres adorables qui ont su donner aux baisers un sens nouveau et terrible, un sens à jamais perverti ». Éloge des nymphes. « Sous le satin griffé de l’aurore, la couleur de l’été quand on ferme les yeux. » Irène, avec son bouton « avertisseur d’incendie », part, avec ses partenaires, dans les « caravanes du spasme ». Une femme prend son plaisir : « Irène est comme une arche au-dessus de la mer. » Le jeune Louis Aragon devient de plus en plus Irène, Louireine. C’est qu’elle « pense beaucoup aux hommes », celle-là, qu’elle « s’empare d’un homme comme l’eau des marais, par infiltration sourde ». Contrairement à sa mère, Victoire, qui préfère les femmes, Irène trouve que « le corps de l’homme a quelque chose de très fort, qui l’appelle ». Nous sommes décidément dans une drôle de famille, « où depuis deux générations les mâles ont été réduits par leurs compagnes ». Analyse fine et prophétie : il s’agit du « triomphe des femmes et de leur orgueilleuse santé ». On comprend mieux pourquoi Aragon s’obstinera, plus tard, à répéter que la femme est l’avenir de l’homme. La terreur communiste, sur ce long chemin, n’aura été qu’une étape, une ruse de l’Histoire, un intermède mortel. Bien entendu, l’homosexualité masculine sera inscrite au programme : Irène est déjà une reine des abeilles mâles, « elle pense sans grand détour que l’amour n’est pas différent de son objet, qu’il n’y a rien à chercher ailleurs ». Les hommes sont simples : ils fonctionnent. Irène peut donc s’en servir en usant d’un « vocabulaire brûlant et ignoble ». Mieux : « Elle se roule dans les mots comme dans une sueur. »

Qui pouvait lire vraiment Le con d’Irène jusqu’à une époque récente ? Qui aurait osé penser que Sade serait un jour imprimé sur papier bible ? Il n’y a plus de livre sous le manteau, plus d’Enfer. Aragon, dans les années vingt du XXe siècle, brûle ses vaisseaux. Pas de retour possible en bourgeoisie, pas de compréhension de la part de ses amis surréalistes. Il va entrer dans l’ordre « prolétarien », c’est-à-dire là où on ne se doute de rien. Le camarade Aragon serait l’auteur du Con d’Irène ? Vous voulez rire, c’est une provocation. Et pourtant, la planète de la censure tourne, la Défense de l’infini nous montre que rien n’était fatal dans la régression « poétique » ou « réaliste » qui a suivi. Cela gêne encore beaucoup de monde ? Trop. Pour l’instant, restons avec Irène :

« Il flotte autour d’elle un grand parfum de brune, de brune heureuse, où l’idée d’autrui se dissout. »

Philippe Sollers, L’Infini 71, Automne 2000.

Préface à Aragon, Le con d’Irène, Mercure de France, 2000.

Éloge de l’infini, 2001, p. 511-514. Folio 3806 p. 520-523.

Extraits

Le regard des amants délimite entre les deux termes du couple une zone où l’attention se concentre et se dénouent les personnalités. C’est à ces confins, quand la lumière des désirs se décompose du rouge délire au violet conscience, que le miracle sensible insensiblement se produit. Alors alors... mais n’anticipons pas.

Pour l’instant que je t’introduis, lecteur, — toi qui payas si cher la semaine dernière le droit d’assister au moyen d’un périscope à une scène assez brève que du fond du caveau où l’on t’avait caché tu pris pour une exaltation authentique de l’âme humaine, mais pas du tout : ce pâle attelage faubourien qu’on avait fardé par avance dans la crainte que la pitié ne te saisisse, toi ou quelque autre, car ce n’était pas toi précisément qu’on attendait, à la vue de ce que la débauche et la mauvaise nourriture peuvent faire quand elles s’y mettent, avait appris par une triste expérience quotidienne l’art de feindre la volupté sans en éprouver la morsure — dans la chambre d’Irène, oui c’est Irène qui fait l’amour. Je la reconnais bien, même nue, elle a les seins un peu longs pour mon goût. Pour l’homme, il me tourne le dos : je n’arrive pas à mettre un nom dessus, et d’ailleurs si j’ai eu l’occasion de rencontrer ce corps quelque part, c’était sans doute sous un vêtement et pour moi le vêtement fait la personnalité de l’homme sinon celle de la femme. Un homme nu s’il a de la barbe, je crois voir Jésus-Christ. Mais celui qui écartait les cuisses au-dessus d’Irène et la chevauchait durement, quand il se soulève j’aperçois quatre seins qui hésitent à s’abandonner les uns les autres, si j’en juge par de petits mouvements latéraux de ses mâchoires, était complètement rasé. À moins qu’il n’eût une impériale ou une moustache à l’américaine. Prenant point d’appui sur son bras gauche, la main sur le flanc droit d’Irène. La main droite happant à rebours l’épaule gauche de la femme. Faisant l’effet d’être très amoureux. Murmurant ah me sens-tu bien. Elle d’abord peureuse on dirait, d’abord freinant, puis se laissant aller, suivant, provoquant, exagérant la course. La voilà qui s’emballe.

C’est au tour du mâle de modérer la mâtine. Hé là pas si fort. Il ne veut pas jouir encore, ou plutôt il veut jouir tout à son aise du désir qu’il éprouve, qui le précipite et qu’il retient. Il ne reste au fond du plaisir qu’un souvenir faible, reflet regret, du désir qui en fut la source. Lecteur quand tu feras l’amour, arrête-toi ainsi. Mais Irène ne l’entend pas de cette oreille. Elle pousse des reins, comme on pousse des cris. Elle agite circulairement le bassin et le ventre, elle s’arque, ses cuisses s’entrouvrent et vont se coller au membre de l’homme immobilisé. Lui d’un geste magnifique recule et montre à sa compagne que l’envie qu’il a d’elle n’a pas décru : il sort du réduit convulsif une queue énorme et fumante. Celle-ci n’en prend pas son parti, elle se redresse et frémit quand son extrémité sensible abandonne en frottant l’entrée de l’antre qui la poursuit. Les couilles tirées battent mollement le con. Jeune bourgeois, ouvrier laborieux, et toi, haut fonctionnaire de cette République, je vous permets de jeter un regard sur le con d’Irène. Ô délicat con d’Irène !

Si petit et si grand ! C’est ici que tu es à ton aise, homme enfin digne de ton nom, c’est ici que tu te retrouves à l’échelle de tes désirs. Ce lieu, ne crains pas d’en approcher ta figure, et déjà ta langue, la bavarde, ne tient plus en place, ce lieu de délice et d’ombre, ce patio d’ardeur, dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et douce, cher abîme vertigineux.

C’est dans ce sillage humain que les navires enfin perdus, leur machinerie désormais inutilisable, revenant à l’enfance des voyages, dressent à un mât de fortune la voilure du désespoir. Entre les poils frisés comme la chair est belle : sous cette broderie bien partagée par la hache amoureuse, amoureusement la peau apparaît pure, écumeuse, lactée. Et les plis joints d’abord des grandes lèvres bâillent. Charmantes lèvres, votre bouche est pareille à celle d’un visage qui se penche sur un dormeur, non pas transverse et parallèle à toutes les bouches du monde, mais fine et longue, et cruciale aux lèvres parleuses qui la tentent dans leur silence, prête à un long baiser ponctuel, lèvres adorables qui avez su donner aux baisers un sens nouveau et terrible, un sens à jamais perverti .

Que j’aime voir ton con rebondir.

Comme il se tend vers nos yeux, comme il bombe, attirant et gonflé, avec sa chevelure d’où sort, pareil aux trois déesses nues au-dessus des arbres du Mont Ida, l’éclat incomparable du ventre et des deux cuisses. Touchez mais touchez donc : vous ne sauriez faire un meilleur emploi de vos mains. Touchez ce sourire voluptueux, dessinez de vos doigts l’hiatus ravissant. Là : que vos deux paumes immobiles, vos phalanges éprises à cette courbe avancée se joignent vers le point le plus dur, le meilleur, qui soulève l’ogive sainte à son sommet, ô mon église. Ne bougez plus, restez, et maintenant avec deux pouces caresseurs, profitez de la bonne volonté de cette enfant lassée, enfoncez, avec vos deux pouces caresseurs écartez doucement, plus doucement, les belles lèvres, avec vos deux pouces caresseurs, vos deux pouces. Et maintenant, salut à toi, palais rose, écrin pâle, alcôve un peu défaite par la joie grave de l’amour, vulve dans son ampleur à l’instant apparue. Sous le satin griffé de l’aurore, la couleur de l’été quand on ferme les yeux.

Ce n’est pas pour rien, ni hasard ni préméditation, mais par ce BONHEUR d’expression qui est pareil à la jouissance, à la chute, à l’abolition de l’être au milieu du foutre lâché, que ces petites sœurs des grandes lèvres ont reçu comme une bénédiction céleste le nom de nymphes qui leur va comme un gant. Nymphes au bord des vasques, au cœur des eaux jaillissantes, nymphes dont l’incarnat se joue à la margelle d’ombre, plus variables que le vent, à peine une ondulation gracieuse chez Irène, et chez nulle autres nulle effets découpés, déchirés, dentelles de l’amour, nymphes qui vous joignez sur un nœud de plaisir, et c’est le bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui, le bouton que j’effleure à peine que tout change. Et le ciel devient pur, et le corps est plus blanc. Manions-le, cet avertisseur d’incendie. Déjà une fine sueur perle la chair à l’horizon de mes désirs. Déjà les caravanes du spasme apparaissent dans le lointain des sables. Ils ont marché, ces voyageurs, portant la poudre en poire, et les pacotilles dans des caisses aux clous rouilles, depuis les villes des terrasses et les longs chemins d’eaux qu’endiguent les docks noirs. Ils ont dépassé les montagnes. Les voici dans leurs manteaux rayés. Voyageurs, voyageurs, votre douce fatigue est pareille à la nuit. Les chameaux les suivent, porteurs de denrées. Le guide agite son bâton, et le simoun se lève de terre, Irène se souvient soudain de l’ouragan. Le mirage apparaît, et ses belles fontaines... Le mirage est assis tout nu dans le vent pur. Beau mirage membre comme un marteau-pilon. Beau mirage de l’homme entrant dans la moniche. Beau mirage de source et de fruits lourds fondant. Voici les voyageurs fous à frotter leurs lèvres. Irène est comme une arche au-dessus de la mer. Je n’ai pas bu depuis cent jours, et les soupirs me désaltèrent. Han, han. Irène appelle son amant. Son amant qui bande à distance. Han, han. Irène agonise et se tord. Il bande comme un dieu au-dessus de l’abîme. Elle bouge, il la fuit, elle bouge et se tend. Han. L’oasis se penche avec ses hautes palmes. Voyageurs vos burnous tournent dans les sablons. Irène à se briser halète. Il la contemple. Le con est embué par l’attente du vit. Sur le chott illusoire, une ombre de gazelle...

Enfer, que tes damnés se branlent, Irène a déchargé.

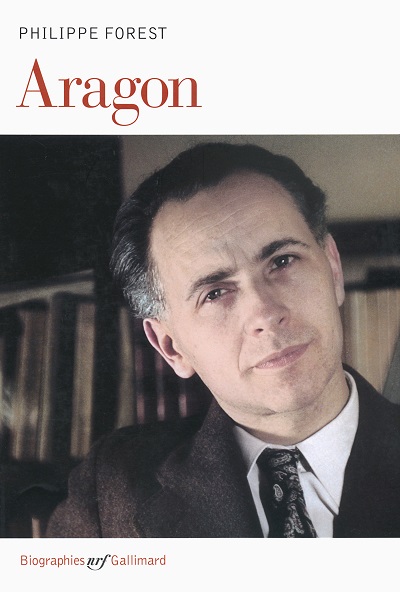

Il y a deux biographies essentielles de Louis Aragon : celle de Pierre Daix (cf. Aragon : une vie à changer (1975) et Aragon retrouvé (2015) et celle de Pierre Juquin (Aragon. Un destin français, 2012/2013 [14]). Tous deux, militants communistes, ont connu Aragon. La troisième biographie date de 2015 ; c’est celle d’un écrivain, Philippe Forest. Il s’explique sur son initiative dans un entretien accordé à L’Humanité : Philippe Forest "Il s’agit, avec Aragon, d’une œuvre majeure et d’une existence multiple" LE TEXTE pdf

.

Collection NRF Biographies, Gallimard

Parution : 24-09-2015

Bourse Goncourt de la Biographie 2016

Prix de la Biographie de l’Académie française 2016

Prix François-Billetdoux 2016

Aragon s’est beaucoup raconté, en prose et en vers ; il n’a cessé d’appliquer avec virtuosité le principe du « mentir-vrai » à sa vie riche déjà de tant d’énigmes et de paradoxes : enfant illégitime à qui le secret de ses origines fut longtemps caché ; antimilitariste décoré de la Grande Guerre puis médaillé de la Résistance ; dandy dadaïste devenu militant discipliné du parti de Staline et de Thorez ; poète surréaliste converti au réalisme socialiste ; homme à femmes – et quelles femmes ! – métamorphosé en chantre de l’amour conjugal, avant de découvrir sur le tard le goût des garçons... Tous ces personnages différents n’en font qu’un seul dont l’itinéraire littéraire, intellectuel et politique transcrit le génie et le chaos du siècle.

Philippe Forest recompose à nouveaux frais le roman somptueux de cette longue existence, avec ses chapitres glorieux et ses pages lugubres. Il révèle le jeu de miroirs par lequel se réfléchissent l’œuvre et la vie d’un écrivain surdoué à qui aucune des formes de la littérature n’était étrangère. Et si cette œuvre continue à nous toucher, alors que cette vie n’en finit pas de nous déconcerter, c’est qu’elle possède une jeunesse, une insolence, une énergie sur lesquelles le temps n’a guère eu de prise.

Aragon a été aimé autant que haï, admiré autant que décrié, à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il ne s’agit dans ces pages ni de l’acquitter ni de le condamner, mais d’en revenir au mystère même de celui dont on a pu dire qu’il avait été sans doute « le dernier des géants de notre temps ».

Extraits

La Défense de l’infini

[...] L’ouvrage est devenu légendaire. Essentiellement pour la raison qu’il n’existe pas. Ou alors seulement à la façon d’un livre « fantôme » — l’expression est d’Aragon — dont chaque lecteur doit rêver à ce qu’il aurait pu être. D’où la préférence durable que lui accordent aujourd’hui certains au détriment de tout le reste. Ainsi Philippe Sollers : « Le grand Aragon est là. »

Dire ce que fut l’histoire de ce livre-monstre qui aurait dû compter six volumes et plusieurs milliers de pages, en retracer la genèse, en imaginer le contenu et les contours constitue comme un casse-tête critique idéal qui s’apparente beaucoup aux exercices des archéologues, voire des paléontologues, lorsque ceux-ci tentent de reconstituer, à partir de quelques vestiges et de quelques débris, cailloux et ossements, silex et vertèbres, l’existence d’une civilisation disparue ou celle d’une espèce éteinte. Ou pour prendre une autre image : la situation est semblable à celle de qui voudrait assembler un puzzle en ne disposant que d’un quart des pièces qui le composent. Ainsi s’explique qu’existent aujourd’hui trois éditions différentes de La Défense de l’infini disponibles aux éditions Gallimard, toutes posthumes puisque Aragon n’a jamais voulu, de son vivant, que l’on exhume en tant que tel le cadavre de ce roman avorté : une édition par Édouard Ruiz dans la collection « Blanche » en 1986 et en 1997, une édition par Daniel Bougnoux pour la « Bibliothèque de la Pléiade » et une autre par Lionel Follet pour « Les Cahiers de la NRF ». Et l’étonnant est qu’on croirait presque lire trois livres différents qui n’entretiendraient les uns avec les autres que de vagues relations de ressemblance.