Un mois loin de tout, sans télévision ni internet. Lieu-dit Les Rocs. Personne. Soleil. Nuit étoilée. Calme. Silence. Lectures intensives. Au retour, je trouve dans ma boîte aux lettres deux livres : un livre posthume de Jean-Louis Baudry (1930-2015), Les Corps vulnérables (Editeur L’Atelier contemporain, 1250 p., paru le 21 août) et le dernier roman de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne, que m’envoie son auteur, via le service de presse de Gallimard. Je reporte à plus tard le pavé de Baudry et me plonge dans le roman de Haenel (331 p.). Je ne le lâche pas. Roman étrange, métaphysique et loufoque, hanté par Herman Melville (The Great Melville), Francis Ford Coppola (Apocalypse now) et Michael Cimino (The Great Cimino). De l’alcool (beaucoup d’alcool). Une longue dérive dans Paris. Une histoire de chasse, de daim et de cerfs, de biche (ne pas les confondre). Un drôle de dalmatien au nom très connoté, Sabbat, pas toujours de tout repos, paumé. Pointel (l’intermédiaire). Un mystérieux Tot (double maléfique ? allusion à Thot, dieu de l’écriture qui est aussi le dieu de la mort [1] ? La mort se dit aussi der Tod en allemand) et sa carabine Haenel (réputée pour sa précision). Des crimes. Un attentat. Une suicidée. L’Ange au sourire de la cathédrale de Reims. Anouk, Isabelle (Huppert), Léna, la messagère (elle a les dieux dans le sang), Anna (la crucifiée, « folle immaculée »). Des parfums, des sons, des couleurs (beaucoup de rouge : le vin, le sang, et puis le bleu). Le lac de Némi. Le rameau d’or. Diane au bain. Malgré l’immonde, le Royaume est de ce monde (ou rien). Trois parties : Des films, Des histoires, Des noms. Trente-trois chapitres (12, 11, 10), courts, alertes. Haenel aura-t-il le Goncourt avec ce roman gnostique stupéfiant ? Chiche !

Donnons d’abord, sans blabla ni paraphrase, l’envie de lire, l’envie de voir. Littérature et cinéma [2].

Le 1er septembre à 21h, Yannick Haenel est l’invité, sur France Culture, de la nouvelle émission quotidienne de Marie Richeux. Par les temps qui courent, c’est une bonne nouvelle.

Lecture d’extraits du roman et des Métamorphoses d’Ovide.

Extraits musicaux : O Solitude de Purcell. Bob Dylan.

La Grande Librairie du 19 octobre est consacrée au lien entre l’écrit et le cinéma.

Parmi les invités, Yannick Haenel. Autres invités : Joann Sfar, Olivier Norek, Delphine Coulin et Pierre Lemaître.

Laurent Lafitte de la Comédie Française lit un extrait de Tiens ferme ta couronne.

RCJ. Les mensuelles — « Un monde de livres » émission présentée par Josyane Savigneau qui reçoit Yannick Haenel pour Tiens ferme ta couronne, Véronique Olmi pour Bakhita et Francis Geffard, éditeur de Underground Railroad de Colson Whitehead.

Yannick Haenel était invité à "On n’est pas couché" dans la nuit du 25 au 26 novembre en présence de l’humoriste Eddy Mitchel, du duo de sympathiques rockers de Shaka Ponk, des deux complices Camille Cottin et Camille Chamoux et des chroniqueurs Christine Angot et Yann Moix.

Extrait 1. Le roman d’un cinéphile.

Extrait 2. Sacré daim.

Arnaud Wassmer reçoit l’écrivain Yannick Haenel pour un livre sur la vérité et l’échec à partir d’oeuvres majeures de la littérature et du cinéma.

Yannick Haenel

Tiens ferme ta couronne

Coll. L’Infini, Gallimard

Parution : 17-08-2017

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l’enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit.

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l’enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit.

S’ensuivent une série d’aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l’île d’Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie.

On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d’hôtel sosie d’Emmanuel Macron.

Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ?

La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.

Gallimard

|

1. Le daim blanc 11 II. DES HISTOIRES 13. Devant la porte 119 |

17. The Great Cimino 156 18. Charles Reznikoff 165 19. Blood from the beginning 173 20. La statue de la Liberté 180 21. Artémis 187 22. Le feu existe 195 23. Le cheval Visconti 201  III. DES NOMS 24. L’élixir du docteur Bach 211 |

DES FILMS

Le daim blanc

À cette époque, j’étais fou. J’avais dans mes valises un scénario de sept cents pages sur la vie de Melville : Herman Melville, l’auteur de Moby Dick, le plus grand écrivain américain, celui qui, en lançant le capitaine Achab sur les traces de la baleine blanche, avait allumé une mutinerie aux dimensions du monde, et offert à travers ses livres des tourbillons de prophéties auxquels je m’accrochais depuis des années ; Melville dont la vie avait été une continuelle catastrophe, qui n’avait fait à chaque instant que se battre contre l’idée de son propre suicide et, après avoir vécu des aventures fabuleuses dans les mers du Sud et connu le succès en les racontant, s’était soudain converti à la littérature, c’est-à-dire à une conception de la parole comme vérité, et avait écrit Mardi, que personne n’avait lu, puis Pierre ou les Ambiguïtés, que personne n’avait lu, puis Le Grand Escroc, que personne n’avait lu, avant de se cloîtrer pour les dix-neuf dernières années de sa vie dans un bureau des douanes de New York, et de déclarer à son ami Nathaniel Hawthorne : « Quand bien même j’écrirais les Évangiles en ce siècle, je finirais dans le ruisseau. »

J’étais fou peut-être, mais j’avais écrit ce scénario pour faire entendre ce qui habite la solitude d’un écrivain ; je savais bien qu’une telle chose échappe à la représentation : personne n’est capable de témoigner pour la pensée de quelqu’un d’autre parce que la pensée existe précisément hors témoin ; pourtant c’est ce que j’avais tenté de faire entendre dans mon scénario : la pensée de Melville — la population de ses pensées.

Cette population de pensées est un monde, et même les livres écrits et publiés par Melville ne suffisent pas à donner une idée de l’immensité qui peuple la tête d’un écrivain comme lui. D’ailleurs, il y a une phrase de Moby Dick qui évoque ce débordement : à propos du cachalot, elle parle de « l’intérieur mystiquement alvéolé de sa tête ». Eh bien, c’est précisément de cela que traitait mon scénario : l’intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville.

J’avais conscience, en discutant avec des producteurs, qu’il n’était pas facile de se représenter le sujet de mon scénario et lorsque, à un moment de la conversation, l’un d’eux finissait par dire : « Mais de quoi ça parle ? », j’aimais beaucoup dire que ça parlait de ça : « l’intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville ».

Était-ce le mot « mystiquement » ou le mot « alvéolé » qui provoquait leur stupeur ? Aucun producteur, bien sûr, ne donnait suite. Mais je ne me décourageais pas : lorsqu’on agit contre son propre intérêt (lorsqu’on se sabote), c’est toujours par fidélité à une chose plus obscure dont on sait secrètement qu’elle a raison. Après tout, ce qui est très précieux est aussi difficile que rare.

Et puis, à l’époque, je ne cherchais pas tellement à plaire, ni même à être reconnu : ce que je cherchais, c’était quelqu’un qui ne ricane pas quand on lui parle de l’intérieur mystiquement alvéolé d’une tête ; quelqu’un qui ne me regarde pas comme si j’étais fou (même si je l’étais) ; quelqu’un qui n’ait pas envie de tapoter sur son téléphone ou de penser à son prochain rendez-vous en faisant mine de m’écouter ; quelqu’un qui, si l’on prononce devant lui ces mots : « l’intérieur mystiquement alvéolé d’une tête », se contente de sourire, parce que ces mots lui plaisent ou parce qu’il voit très bien de quoi il s’agit. Mais ce quelqu’un, s’il existe, ne pouvait qu’avoir lui-même l’intérieur de la tête mystiquement alvéolé.

Bref, j’étais seul, et The Great Melville était en train de rejoindre l’immense troupeau des scénarios abandonnés. Il existe quelque part une steppe couverte de poussière et d’os, on dirait un ciel, on dirait la lune, où sont stockés les scénarios en exil : possible qu’ils attendent, un peu éteints déjà, le regard d’un acteur, d’une actrice, d’un producteur, d’un metteur en scène, mais en général leur solitude est sans appel, et la poussière efface peu à peu leur clarté.

La plupart de mes amis trouvaient ce scénario insensé. Ils trouvaient que c’était insensé de ma part de consacrer mon temps à un projet aussi peu crédible : selon eux, il ne viendrait à personne l’idée de faire un film à partir de ce scénario, personne n’aurait jamais envie de voir la vie d’un écrivain qui échoue ; et d’ailleurs mes amis n’avaient pas envie de me voir moi-même échouer à cause de cette histoire. Selon eux, il aurait été plus judicieux que j’écrive un livre sur Melville, par exemple une biographie, mais pas un scénario : le scénario, c’est la mort de l’écrivain, me disaient-ils ; le moment où les écrivains se mettent à rêver de cinéma est précisément celui qui marque leur mort en tant qu’écrivains ; le signe de la ruine, pour un écrivain, ruine financière, et surtout ruine morale, ruine psychique, ruine mentale, c’est lorsqu’il se met en tête d’écrire un scénario.

Mais moi, le scénario, je l’avais déjà écrit : je n’avais plus rien à craindre. Quelle ruine pouvais-je redouter ? J’avais écrit des romans, j’en écrirais encore — j’avais mille idées de roman en tête, mais d’abord je voulais vivre l’aventure de ce scénario jusqu’au bout, je tenais à The Great Melville, je tenais à parler de la solitude de l’écrivain et du caractère mystique de cette solitude, je voulais faire entendre ce qu’il y a à l’intérieur d’une tête mystiquement alvéolée.

Car les gens, et même mes amis, voient les écrivains comme de simples raconteurs, éventuellement comme de bons raconteurs qui ont éventuellement des idées singulières, voire passionnantes, sur la vie et la mort. Sauf qu’un type dont l’intérieur de la tête est mystiquement alvéolé, en général ils trouvent ça exagéré.

Bref, à l’époque, tout le monde pensait précisément cela : que j’exagérais. Je ne faisais rien pour convaincre qui que ce soit du contraire : j’avais mon idée fixe. Car bien sûr The Great Melville était un film impossible, mais justement, l’impossible était le sujet du scénario.

Au fond, un écrivain — un véritable écrivain (Melville, et aussi Kafka, me disais-je, ou Lowry ou Joyce : oui, Melville, Kafka, Lowry, Joyce, très exactement ces quatre-là, et je répétais leur nom à mes amis et aux producteurs que je rencontrais) — est quelqu’un qui voue sa vie à l’impossible. Quelqu’un qui fait une expérience fondamentale avec la parole (qui trouve dans la parole un passage pour l’impossible). Quelqu’un à qui il arrive quelque chose qui n’a lieu que sur le plan de l’impossible. Et ce n’est pas parce que cette chose est impossible qu’elle ne lui arrive pas : au contraire, l’impossible lui arrive parce que sa solitude (c’est-à-dire son expérience avec la parole) est telle que ce genre de chose inconcevable peut avoir lieu, et qu’elle a lieu à travers les phrases, à travers les livres qu’il écrit, phrases et livres qui, même s’ils ont l’air de parler d’autre chose, ne parlent secrètement que de ça.

Un écrivain, me disais-je, disais-je à mes amis, ainsi qu’aux rares producteurs avec qui je réussissais à obtenir un rendez-vous pour parler de The Great Melville, un écrivain (Melville, et aussi Kafka ou Hölderlin, Walser ou Beckett — car je variais ma liste) est quelqu’un dont la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s’y voue à chaque instant, même si cet instant relève de la légère tribulation, même si cette vérité lui échappe et lui paraît obscure, voire démente ; un écrivain est quelqu’un qui, même s’il existe à peine aux yeux du monde, sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime, et qui porte en lui, avec humour ou désolation, à travers les pensées les plus révolutionnaires ou les plus dépressives, un certain destin de l’être.

Je dois dire que lorsque je prononçais les mots « destin de l’être », même mes amis les plus bienveillants semblaient découragés. Sans doute y voyaient-ils une présomption délirante, mais qu’y a-t-il de plus simple (et de plus compliqué, bien sûr) que l’être ? Qu’y a-t-il de plus important que d’engager sa vie dans l’être et de veiller à ce que chaque instant de sa vie dialogue avec cette dimension ? Car alors, nous n’avons plus seulement une vie, mais une existence : nous existons enfin.

Je me disais qu’un écrivain, du moins Melville ou Hamsun ou Proust ou Dostoïevski (je fais beaucoup d’efforts pour varier ma liste), est quelqu’un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l’être ; et qu’au fond, grâce à sa disponibilité permanente à la parole — à ce qui vient quand il écrit —, il ouvre son existence tout entière, qu’il le veuille ou non, à une telle expérience.

Que celle-ci soit illuminée par Dieu ou au contraire par la mort de Dieu, qu’elle soit habitée ou désertée, qu’elle consiste à se laisser absorber par le tronc d’un arbre ou par des sillons dans la neige, à s’ouvrir au cœur démesuré d’une femme étrange ou à déchiffrer des signes sur les murs, elle porte en elle quelque chose d’illimité qui la destine à être elle-même un monde, et donc à modifier l’histoire du monde.

Je me perdais un peu dans ma démonstration, mais je ne perdais pas de vue une chose, la plus importante pour moi : à travers Melville, s’écrivait quelque chose du destin de l’être. La preuve, c’est que sa tête était mystiquement alvéolée.

Je me souviens d’une amie qui prétendait que l’absolu n’est qu’une illusion, une manière de se « monter le bourrichon », comme dit Flaubert (elle citait Flaubert). Selon elle, Melville, avant d’être éventuellement le saint que j’imaginais, était surtout tout un type normal, avec sa routine, ses fatigues et ses emportements : un type adossé à un mur, qui ne faisait que spéculer sur l’existence d’un trou dans ce mur. Elle avait raison, mais moi, cette spéculation, ce trou dans le mur, même infime, ça me suffisait. Il me suffisait de penser qu’il y a un trou dans le mur pour que le mur ne m’intéresse plus et que toutes mes pensées se destinent au trou. Celui ou celle qui un jour a vu un trou dans le mur, ou qui l’a simplement imaginé, est voué à vivre avec cette idée du trou dans le mur, et il est impossible de vivre avec cette idée du trou dans le mur sans lui consacrer entièrement sa vie, voilà ce que je disais à cette amie, ce que je répétais à la plupart de mes amis, et aux producteurs qui faisaient mine de s’intéresser à ce scénario que j’avais appelé The Great Melville.

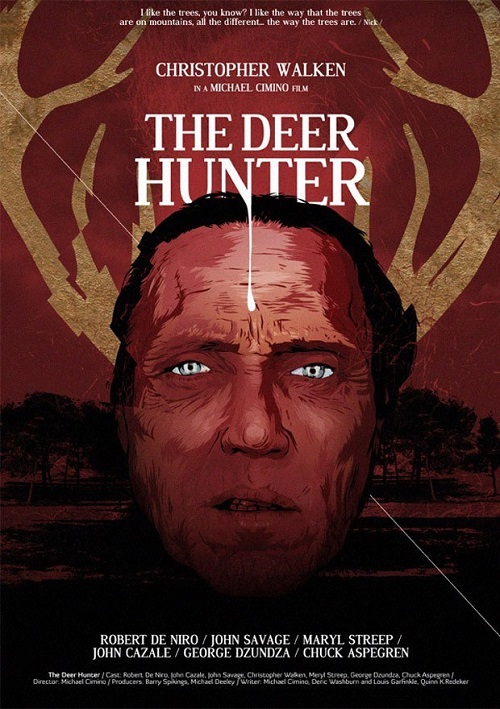

Alors voilà : un jour, j’avais entendu une phrase de Melville qui disait qu’en ce monde de mensonges, la vérité était forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché, et j’avais pensé à ce film de Michael Cimino qu’on appelle en France Voyage au bout de l’enfer, mais dont le titre original est The Deer Hunter, c’est-à-dire le chasseur de daim.

Dans ce film qui porte sur la guerre du Vietnam, où de longues scènes de roulette russe jouées par Christopher Walken donnent à cette guerre absurde la dimension d’un suicide collectif, le chasseur, joué par Robert De Niro, poursuit un daim à travers les forêts du nord de l’Amérique ; lorsque enfin il le rattrape, lorsque celui-ci est dans son viseur, il s’abstient de tirer.

Comme dans certaines légendes, comme dans l’histoire de saint Julien l’Hospitalier où le grand cerf désarme le sacrificateur, le daim épargné par De Niro dans le film de Cimino est le survivant d’un monde régi par le crime, il témoigne d’une vérité cachée dans les bois, de quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui, en un sens, lui tient tête : l’innocence qui échappe à une Amérique absorbée dans son suicide guerrier. Car le daim, en échappant au sacrifice, révèle avant tout ce qui le menace, c’est-à-dire le monde devenu entièrement la proie d’un sacrifice.

Cet après-midi-là, je me suis dit : ce daim, c’est Melville — c’est Melville-Kafka-Lowry-Joyce ou Melville-Hölderlin-Walser-Beckett ou encore Melville-Hamsun-Proust-Dostoïevski —, c’est le destin de la littérature, son incarnation mystique, peut-être même sa tête alvéolée.

J’étais dans ma voiture, avec la radio allumée, et c’est en écoutant France Culture que j’avais entendu Tiphaine Samoyault, un écrivain que j’aime, citer cette phrase de Melville à propos de la vérité qui doit fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché. Elle expliquait très brillamment que cette conception de la vérité était proche de celle des Grecs, et de ce que Parménide nommait l’alètheia, la vérité comme voilement-dévoilement. La vérité n’est pas un concept immuable, elle apparaît et disparaît, c’est une épiphanie, elle n’existe qu’à travers l’éclair qui la rend possible. J’étais absolument passionné par ce que j’entendais, et dans ma tête, avec tous les noms qui ne cessent d’y galoper nuit et jour et ne cessent de former des rapports, voici qu’un daim blanc s’était mis à traverser les kilomètres de forêts sur lesquelles mes pensées, nuit et jour, se concentrent (ma tête est une forêt de noms propres, d’où ma fatigue).

En même temps qu’au daim qui apparaît dans The Deer Hunter de Cimino et qui semble, en s’immobilisant face à Robert De Niro, exposer la vérité même de la folie des hommes, j’ai pensé au Cavalier polonais de Rembrandt, qu’on voit à New York, à la Frick Collection, sans doute à cause de la blancheur effarouchée du cheval arrêté au milieu des ténèbres, comme si la guerre était suspendue quelques instants et qu’à la place de l’hécatombe surgissait, en un bref éclair, la lumière de la vérité.

Mais si je commence à vous parler de tout ce qui me vient, si je vous détaille toutes mes pensées, et comment et pourquoi elles m’arrivent, si je vous parle de leur simultanéité, cette histoire n’en finira plus.

- Michael Cimino, par Richard Dumas

courtesy Galerie Polka, Paris.

Michael Cimino

Quelques heures plus tard, tandis que vers 3 heures du matin j’errais dans l’appartement en quête d’un reste de vodka, ouvrais et refermais le frigo en pestant contre le fait qu’il n’y avait jamais rien à manger chez moi et que j’allais devoir une fois de plus sortir en pleine nuit pour engloutir un Big Mac au McDonald’s de la porte de Bagnolet, j’ai pensé, avec une simplicité qui aujourd’hui encore me paraît extravagante, qu’il fallait que je donne à lire The Great Melville à Michael Cimino.

Oui, il fallait absolument que Cimino lise mon scénario, c’était une évidence : entre Melville et Cimino, il y avait un rapport absolument crucial, décisif même. Comment n’y avais-je pas pensé plus tôt : il fallait que Michael Cimino lise The Great Melville, parce qu’il incarnait dans le cinéma américain ce que Melville avait incarné dans la littérature américaine, il était le dernier grand metteur en scène américain, le seul peut-être à avoir porté, ces trente ou quarante dernières années, un monde qui était à lui seul une expérience, et ce monde, cette expérience, c’était le secret de la fondation de l’Amérique, son destin criminel : le génocide des Indiens, la démence de l’impérialisme militaire au Vietnam, et tous les crimes sur lesquels était fondée en secret la démocratie.

Oui, Cimino, à travers ses films, The Deer Hunter, mais aussi Heaven’s Gate (La Porte du paradis) et même The Sunchaser, explorait l’échec du rêve américain, la manière dont cette nation faite de toutes les nations, cette terre d’émigrés qui promettait de devenir le pays de tous les immigrés, une sorte d’utopie des minorités telle que précisément on la perçoit dans les romans de Melville, s’était retournée contre l’idée même d’émigration universelle et avait systématiquement écrasé ceux qui s’obstinaient à en poursuivre le rêve, c’est-à-dire avant tout les pauvres.

Je mordais dans mon Big Mac, assis sur un tabouret du McDonald’s de la porte de Bagnolet, et je me disais que Cimino, tout comme Melville, était l’un des noms propres de l’histoire tout à la fois sanglante et immaculée du daim, il en était l’incarnation américaine, il était le daim blanc qui passe, effarouché, dans la forêt d’Hollywood et qui se retrouve dans le viseur de tous ceux à qui l’idée même de daim sera toujours insupportable.

Car Michael Cimino, après avoir triomphé dans le monde entier avec The Deer Hunter, avoir raflé des oscars et être devenu le nom même, l’incarnation, l’avenir du cinéma américain, avait subi, avec son film suivant — Heaven’s Gate —, l’un des échecs les plus terribles de l’histoire du cinéma, un véritable désastre qui avait fait de lui tout simplement un paria.

Comme Melville, qui avait d’abord connu une gloire facile, puis avait sombré dans l’échec à partir du moment où il s’était mis à écrire depuis la vérité (en faisant parler en lui le daim blanc effarouché), Cimino avait approché cette vérité même qu’il y a dans l’échec, et sans doute s’était-il mis à ne plus séparer échec et vérité, à ne considérer la vérité qu’en rapport avec l’échec qui la révèle, comme un daim blanc effarouché qui traverse, indemne, cette forêt criminelle qu’on nomme l’humanité.

Pendant le tournage de Heaven’s Gate, Cimino avait fait « exploser le budget », comme on dit dans ces cas-là, et les studios le lui avaient d’autant moins pardonné que le film avait été un échec commercial. Mais je crois que le bannissement de Cimino avait une autre raison, plus profonde : on lui avait tout simplement fait payer ce qu’il dévoilait dans son film, c’est-à-dire la mise à mort des immigrants d’Europe de l’Est par les propriétaires terriens de la jeune Amérique.

Heaven’s Gate racontait la guerre civile qui avait éclaté en 1890 dans le comté de Johnson, Wyoming, et avait abouti au massacre des populations civiles pauvres venues de Pologne et d’Ukraine par des milices payées par les capitalistes de la région.

Ce que racontait le film de Cimino, c’était que l’Amérique, après la liquidation des peuples indiens, avait continué à se fonder sur un programme d’extermination ; et que le capitalisme n’était pas l’expression du rêve de cette jeune nation mais, déjà, son cauchemar.

Il était évident, du moins à mes yeux, que Michael Cimino m’écouterait parler de mon scénario sans tapoter sur son téléphone, sans penser à son prochain rendez-vous, et qu’il était le seul qui, lorsque je parlerais de la tête de Melville, de l’intérieur mystiquement alvéolé de cette tête, n’éclaterait pas de rire. Car lui-même, Michael Cimino, je le comprenais soudain en avalant un verre de vodka achetée à l’épicerie de nuit de la porte de Bagnolet, et souriais tout seul à cette pensée : lui-même, Michael Cimino, était à coup sûr quelqu’un dont l’intérieur de la tête était mystiquement alvéolé.

À partir de cette nuit-là, j’ai repris espoir. Au lieu de raconter à n’importe qui mon scénario, j’ai cessé d’en parler et me suis mis à chercher comment il était possible de contacter Michael Cimino.

J’ai vite compris qu’il avait disparu de la circulation. On le disait ruiné, malade, on disait aussi que plus personne ne voulait produire ses films, et qu’il s’était tourné vers la littérature. Il vivait dans une ferme du Montana, ou une cabane, on ne savait pas très bien. On disait aussi qu’il ne sortait jamais de sa piscine et que personne depuis plus de trente ans n’avait vu ses yeux qui, imperturbablement, se masquaient derrière des lunettes noires, comme si cet écran sur son visage donnait à voir, avec une constance qui relevait de la bouderie la plus radicale (une bouderie mythologique, comme celle d’Achille), le fait qu’il n’y avait précisément plus rien à voir, qu’il n’y avait plus de film, que l’écran désormais était noir et qu’un tel constat valait autant pour le cinéma que pour la vie ; mais ces lunettes dont chaque article de presse sur Cimino évoquait l’étrangeté, sans doute parce qu’il avait une manière particulière de les porter, une manière de s’exprimer depuis ses lunettes noires et depuis cette cessation du visible qui hantait son cinéma, ces lunettes signalaient peut-être avant tout l’importance de l’idée de frontière dans sa vie, elles récapitulaient spectaculairement, comme un rideau de théâtre qu’on tire en guise de représailles, la série de frontières dont il avait fait l’épreuve à chaque instant de sa vie, tout en cherchant à les brouiller : frontière entre lui et les autres, bien sûr, mais surtout frontière entre la délicatesse de ses rêves et les millions de dollars dont on lui reprochait la perte, frontière entre la poésie et l’argent, frontière entre les sexes (car dans ses films, les hommes étaient féminins et les femmes masculines), frontière entre l’Amérique de ses échecs et l’Europe de ses pensées.

Bref, Cimino, disait-on, consacrait son temps à la solitude, à ce désert qui avait poussé en lui, et qu’aucune vision ne récusait parce que le désert est l’aboutissement même de la vision. Était-il devenu complètement fou ou au contraire avait-il atteint la sagesse ? En un sens, folie et sagesse sont une même chose, et la raison ne cherche qu’à exténuer ce qui en elle relève de la limite. En tous les cas, comme le héros de L’Amérique de Kafka, livre qui devait s’appeler initialement Le Disparu, il s’était bel et bien évanoui dans les lointains, au cœur dissimulé de cette terre américaine dont il avait rappelé, après Melville, l’immense flaque de sang qui en fondait l’histoire.

Sa disparition me paraissait logique : n’avait-il pas été forcé de fuir dans les bois comme le daim blanc ? J’ai revu ses films, un par un, en prenant des notes, et plus je les voyais, plus il me semblait évident que non seulement Cimino comprendrait The Great Melville, mais qu’en un sens, dans chacun de ses films, il réalisait déjà mon scénario.

Le Cavalier polonais

À 15 heures, le 17 avril, comme prévu, j’étais posté face au Cavalier polonais de Rembrandt. J’avais du mal à me concentrer sur le tableau, parce que je guettais l’arrivée de Cimino. Je me répétais les mots qu’il avait prononcés au téléphone pour fixer notre rendez-vous : « Voulez-vous qu’on se retrouve à la Frick Collection ? C’est un musée juste en face de Central Park. »

Et tout heureux de la coïncidence, parce que c’est dans ce musée qu’est exposé Le Cavalier polonais de Rembrandt, et que j’associe ce tableau, comme vous savez, au daim effarouché de la vérité selon Melville, j’avais exprimé à Cimino non seulement mon accord mais mon enthousiasme, et précisé qu’on pouvait alors se retrouver devant ce tableau, que j’aimais particulièrement. Il avait juste dit : « Wonderful », et maintenant que j’étais devant Le Cavalier polonais de Rembrandt, je me demandais s’il avait bien entendu, s’il était clair pour lui que c’était devant ce tableau, précisément devant celui-ci, que nous avions rendez-vous.

Peut-être avait-il compris autre chose, peut-être pensait-il que nous nous retrouverions au hasard dans le musée, et que je n’avais indiqué Le Cavalier polonais de Rembrandt qu’afin de lui faire entendre que je connaissais ce musée : le musée où il y avait Le Cavalier polonais de Rembrandt.

Comment faire ? J’attendais depuis une demi-heure, et si maintenant je m’éloignais de ce tableau pour chercher Michael Cimino dans les autres salles du musée, il pouvait, pendant ce temps, apparaître dans la salle du Cavalier polonais et, ne me voyant pas, il risquerait de partir. Le mieux était de ne pas bouger : même s’il n’avait pas compris qu’on devait se retrouver devant Le Cavalier polonais de Rembrandt, même s’il pensait qu’on se croiserait « au hasard » dans le musée, à un moment ou à un autre, il entrerait forcément dans la salle du Cavalier polonais de Rembrandt, et on se rencontrerait.

Car j’étais debout face au tableau, bien en vue, ne cessant de jeter des coups d’œil autour de moi, et chaque fois que je me retournais vers l’entrée de la salle, guettant l’arrivée de Cimino, la gardienne croisait mon regard. Chaque fois, elle me fixait, et au fil du temps, son regard s’était durci : il avait pris un air non pas de désapprobation (ce serait excessif), mais de légère interrogation méfiante : qu’est-ce que je foutais là, debout depuis plus de quarante minutes face à un tableau, alors même que je ne le contemplais pas, ce tableau (j’étais trop préoccupé par l’arrivée imminente de Cimino), mais que je regardais sans cesse autour de moi, voilà ce qu’exprimait le regard de la gardienne (et je ne pouvais pas lui donner tort).

Pour que Michael Cimino me repère tout de suite, je m’étais muni du livre de Jean-François Lyotard sur Malraux, que je tenais bien droit, à hauteur de ma poitrine, comme si je cherchais à en faire la réclame, ce qui, je le voyais bien, ajoutait à la bizarrerie de mon attitude, ainsi qu’aux soupçons de la gardienne qui semblait de plus en plus nerveuse.

Je me suis rendu compte alors (cela faisait presque une heure que j’attendais) que je ne savais pas à quoi ressemblait Michael Cimino aujourd’hui ; j’avais son visage en tête, mais sans doute ce visage était-il celui qu’il avait du temps de Heaven’s Gate, du temps de sa gloire, laquelle remontait à plus de trente ans : chaque fois que je me retournais vers l’entrée, je m’attendais à voir surgir ce Michael Cimino aux joues rondes d’il y a trente ans, avec un chapeau de cow-boy et des Ray-Ban dont j’avais partout vu l’image à l’époque.

Mais j’avais confiance — confiance en qui : en Cimino ? en moi ? Je souriais en fixant le visage du Cavalier polonais, lui aussi paraissait avoir confiance, et malgré le ciel d’apocalypse qui pesait sur lui comme une menace, malgré les ténèbres qui semblaient vouloir absorber les couleurs chaudes, rouges et brunes dont il était drapé, on sentait dans le geste du cavalier, dans la rêverie qui lui donnait une forme de noblesse, une attente qui était plus forte que la ruine, on pressentait que ce crépuscule dans lequel il s’était immobilisé avec son cheval n’était que le prélude à quelque chose qui pour l’instant demeurait silencieux, mais qui changerait tout : Le Cavalier polonais de Rembrandt veillait sur une nouvelle époque, sur un silence nouveau.

Il arrive un moment où l’absurdité de la situation vous apparaît comme un triomphe, comme une sorte de chef d’œuvre : elle se suffit à elle-même ; et en l’occurrence, l’espoir qui m’animait était si excessif (il y avait aussi la fatigue du voyage) que j’en étais maintenant arrivé, face au Cavalier polonais de Rembrandt, à oublier toute inquiétude, à oublier l’objet même de ma présence, à oublier que j’attendais Michael Cimino.

J’avais rangé le livre de Lyotard sur Malraux dans ma poche et m’étais assis sur la banquette en velours face au tableau. Je me sentais bien ici, seul, à New York. La lumière de l’après-midi entrait par une des fenêtres, elle était douce : avec elle, avec ses rayons printaniers, les couleurs sombres du Cavalier polonais prenaient un éclat paisible, et en veillant à ce que la gardienne ne me voie pas (mais depuis que je m’étais assis sur la banquette, elle avait cessé de me soupçonner), j’ai sorti de ma poche la flasque de vodka achetée au dutyfree de Roissy-Charles-de-Gaulle pour supporter le voyage en avion, et à petites goulées, tout en glissant dans une agréable torpeur, j’ai fini la bouteille.

Sans doute m’étais-je endormi : la gardienne était à mes côtés, elle me secouait l’épaule tout en parlant dans un talkie-walkie. « It’s closed », répétait-elle.

Dehors, le ciel était rose, et la grande masse des feuillages de Central Park étincelait comme un buisson de flammes douces. Je respirais l’odeur de la glycine, celle du chèvre feuille qui grimpait le long de la grande porte du musée, et tous les pétales qui voletaient comme de petites syllabes jaunes et mauves dans l’air poussiéreux et saturé de New York.

J’ai allumé une cigarette et je me suis assis sur les marches de la Frick Collection. Mon vol décollait un peu avant minuit, il était 17 h 30, j’avais du temps devant moi, peut-être irais-je me mettre sur un banc là-bas, dans Central Park, et regarder un peu les arbres, le ciel et les jeunes femmes dont les robes légères appelaient d’autres désirs que ceux qui depuis des mois encombraient ma tête, des désirs plus clairs, plus glissants — des désirs qui se multiplient. Quelle était donc cette phrase de Fitzgerald à propos de New York, dans The Great Gatsby ? Ah oui :

« L’île antique qui a fleuri autrefois aux yeux des marins hollandais, le sein vert et frais d’un monde nouveau. » Moi aussi, je me sentais vert et frais. ]’avais traversé l’océan, et voilà :j’étais réveillé.

Une femme était assise sur une des marches et observait les visiteurs qui sortaient du musée. Elle était entourée de sachets de livres de chez Strand, portait des lunettes noires et une casquette sur laquelle était écrit « FUCK » et fumait cigarette sur cigarette en tapotant sur une tablette iPad. Elle a remarqué que moi aussi je traînais des sachets de livres de chez Strand, et on s’est souri.

C’est drôle, je n’étais même pas déçu. Michael Cimino n’était pas venu, mais au fond, c’était logique : n’était-il pas devenu une sorte de fantôme ? Comme le Cavalier polo nais, il vivait le long d’une ligne de crépuscule, cette ligne à partir de laquelle on perçoit l’origine et la fin des choses et qui procure à celui qui parvient à la serrer de près une lucidité effrayante, mais aussi l’innocence que tout le monde, aujourd’hui, a perdue.

Je repensais à notre conversation téléphonique : ne l’avais-je pas rêvée ? Il y a parfois dans nos têtes des figures vides qui se remplissent de signes lorsque nous en avons besoin ; ils sont comme des spectres invités dans nos phrases, qui nous viennent en aide.

J’ai allumé une autre cigarette, j’avais envie d’une vodka, j’ai fermé les yeux. J’étais arrivé ce matin très tôt, vers 6 heures ; dans l’avion je n’avais pas dormi, et toute la jour née, en attendant le rendez-vous avec Michael Cimino, j’avais arpenté la ville en remontant Manhattan depuis le pont de Brooklyn. Je m’étais arrêté chez Strand, et moi aussi, comme cette femme, j’avais acheté des tas de livres que je traînais à présent avec moi. ]’allais continuer quelques heures à arpenter la ville, puis j’irais m’allonger sur le fauteuil d’une salle d’attente de Kennedy Airport jusqu’au départ de l’avion, avec mes sacs de livres.

Voilà, j’étais venu à New York voir un tableau de Rembrandt et acheter des livres. C’est ça que j’aurais dû répondre ce matin au fonctionnaire de l’immigration, à Kennedy Airport, lorsqu’il m’avait demandé pourquoi je venais aux États-Unis : voir un tableau, acheter des livres. Au lieu de quoi j’avais marmonné : « To speak with somebody » (Pour parler à quelqu’un).

Le type avait relevé la tête et m’avait dévisagé curieusement, comme si ma phrase devait déclencher une procédure spéciale. « Who exactly ? » Je n’avais pas bien compris sa question, il avait dû la répéter plusieurs fois (et bien sûr le fait de faire répéter le fonctionnaire de l’immigration commençait à transformer cette simple formalité en incident).

Bref, lorsque enfin j’eus compris qu’il voulait connaître le nom de celui avec qui je venais parler à New York, je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai dit, comme Bartleby, le personnage de Melville : « I would prefer not to. » Le type ne comprenait pas : « What ? » disait-il. Et j’ai dû à mon tour répéter plusieurs fois ma phrase jusqu’à ce qu’il la comprenne, et sans doute l’a-t-il interprétée comme une insolence parce que d’un geste il a fait signe aux policiers qui patientaient de l’autre côté de la ligne et qui ont accouru. Il était évident qu’à la question : « Quel est le motif de votre voyage ? », j’aurais dû répondre quelque chose comme : « affaires », ou « tourisme ».

Ils ont sorti de mon sac la bouteille de vodka, qu’ils ont examinée avec répugnance, puis le scénario de The Great Melville, qui était relié et que j’avais imprimé en rouge. Manifestement, cette couleur les inquiétait. L’un des flics m’a demandé de quoi ça parlait : un scénario, j’ai dit, un scénario sur Melville, « the author of Moby Dick ». J’ai précisé, de manière absurde, que Melville avait justement travaillé à la douane de New York et que, en quelque sorte, il était leur collègue.

J’allais partir lorsque la femme à la casquette « FUCK » s’est approchée de moi. Elle m’a demandé si ce n’était pas avec elle que j’avais rendez-vous. ]’ai dit que non : j’avais rendez-vous avec quelqu’un qui n’était pas venu, je l’avais attendu plusieurs heures et maintenant j’allais prendre m’a dit en français qu’elle était absolument désolée, elle était très en retard à cause d’un autre rendez-vous, et quand elle était arrivée, il y a une demi-heure, ils ne l’avaient pas laissée entrer parce qu’ils allaient fermer.

Je ne comprenais pas. Alors elle m’a demandé comment allait Le Cavalier polonais aujourd’hui. Nous avons souri et j’ai sorti le livre de Jean-François Lyotard sur Malraux, je le lui ai tendu. « Moi aussi, j’ai des livres pour vous », m’a dit Cimino, et nous nous sommes dirigés vers Central Park.

L’air était doux, léger, et nous ne cessions de sourire. Il y avait des éclats bleus dans les feuillages des ormes, et quelque chose d’autre encore semblait briller d’arbre en arbre, une vérité qui n’appartenait pas seulement au printemps, une sorte de lueur qui, tout en paraissant fragile et incertaine, enchantait le cœur des enfants dans les allées et celui des couples allongés sur l’herbe ; cette lueur effaçait peu à peu les ombres, et comme le « sein vert et frais d’un monde nouveau » dont parlait Fitzgerald, elle semblait capable d’effacer le néant, de vaincre les horreurs et d’emporter cette fin d’après-midi vers la joie des instants parfaits.

On a marché longtemps, jusqu’au bord de l’Hudson. Cimino m’a indiqué un banc, où nous nous sommes assis. Il a sorti une flasque de vodka, que nous avons bue par petites goulées en fumant des cigarettes. Nous parlions. Le soir tombait, rose, rouge, bleuté, avec un peu de vent qui faisait tournoyer les mouettes. Cimino m’a montré les livres qu’il avait achetés chez Strand, et je lui ai montré les miens. Les livres passaient d’une main à l’autre, et nous riions de reconnaître des livres que nous aimions ou d’autres que nous avions toujours voulu lire, alors nous avons fait des échanges, et à la fin, Cimino m’a offert un livre qui était à part, emballé dans un papier cadeau : je devais l’ouvrir plus tard, lorsque je serais rentré en France.

On a regardé au loin, là-bas, la statue de la Liberté, et j’ai rappelé à Cimino que dans L’Amérique de Kafka, lorsque Karl Rossmann arrive en bateau depuis l’Europe, il voit la statue brandir, à la place du flambeau, une épée, celle qui lui coupera sans cesse la route, celle qui voudra sa mort. Cimino m’a dit : « Karl Rossmann, c’est moi. » Puis nous avons tranquillement vidé la flasque de vodka en regardant, plus loin, là-bas, l’île d’Ellis Island, où pour chacun de nous tout commence et tout finit.

Feuilletez le livre pour lire les chapitres 3 et 4.

LIRE AUSSI : Jan Karski ou Le Cavalier polonais.

Voix de silence fin, A propos de la revue Ligne de risque, entretien avec Yannick Haenel (1/8)

Voix de silence fin, A propos de la revue Ligne de risque, entretien avec Yannick Haenel (1/8) Voix de silence fin, À propos de la revue Ligne de risque, entretien avec Yannick Haenel (2/8)

Voix de silence fin, À propos de la revue Ligne de risque, entretien avec Yannick Haenel (2/8) Un cinéaste au Lac de Némi, entretien avec Yannick Haenel (3/8)

Un cinéaste au Lac de Némi, entretien avec Yannick Haenel (3/8) Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (4/8)

Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (4/8) Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (5/8)

Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (5/8) Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (6/8)

Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (6/8) Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (7/8)

Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (7/8) Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (8/8)

Tiens ferme ta couronne, ou la vision du daim blanc, entretien avec Yannick Haenel (8/8)

Ils ont lu le livre

La vie comme une partie de chasse.

par Alexandre Lacroix

C’est en chasseur qu’il convient d’entrer dans la forêt du dernier roman de Yannick Haenel. L’auteur nous met sur la piste d’une sombre vérité, en semant des indices. Son héros est un sociopathe sans travail qui passe ses journées retranché dans son appartement parisien à boire des vodkas et à regarder des DVD. Il a écrit un scénario de sept cents pages sur la vie d’Herman Melville et aimerait convaincre Michael Cimino de le réaliser. Voilà pour la trame générale, maintenant intéressons-nous aux indices :

— Le héros est, de son propre aveu, un « fou », obsédé par cette phrase de Melville : « En ce monde de mensonges, la vérité est forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché. »

— Du coup, il voit des daims partout. L’un de ses films préférés est The Deer Hunter, « le chasseur de cerf » (ou Voyage au bout de l’enfer), de Michael Cimino. À la fin du film, le héros, Michael, de retour du Vietnam où il a été torturé à la roulette russe, met un grand cerf en joue… mais ne tire pas. Dans un autre de ses films fétiches, Apocalypse Now, le narrateur a remarqué, dans un poste-frontière vietnamien, une improbable tête de cerf accrochée au mur.

— La fin du roman se passe aux abords du lac de Nemi en Italie, lieu de l’ancien sanctuaire de Diane, déesse de la chasse représentée avec une biche.

— Mais voici l’indice principal : à la fin d’Apocalypse Now, le capitaine Willard (Martin Sheen) pénètre dans l’antre du colonel Kurtz (Marlon Brando), qu’il a pour mission de tuer. Il aperçoit un livre posé dans un coin. C’est Le Rameau d’or de James George Frazer (1854-1941). Dans cette vaste étude des mythes, Frazer rapporte l’histoire du « Roi du Bois », qui régnait sur le sanctuaire de Diane. Cet homme était perpétuellement inquiet car, pour devenir souverain du lieu, il avait tué son prédécesseur. Dès cet instant, de chasseur, il était devenu gibier. Il savait qu’un jour ou une nuit, un homme – plus fort ou plus rusé – surviendrait pour le tuer et devenir roi à son tour. Aux yeux du héros de Haenel, Apocalypse Now revisite le mythe : le colonel Kurtz, devenu prêtre-roi dans la jungle, est chassé par Willard.

Ici, une référence manque : Georges Bataille, dont Haenel est un spécialiste, a signé plusieurs textes du pseudo « Dianus », dont le chapitre « Le Roi du Bois » à la fin du Coupable : « La folie dans le bois règne en souveraine… Qui pourrait supprimer la mort ? Je mets le feu au bois, les flammes du rire y pétillent. »

Tiens ferme ta couronne : ce titre décrit la position existentielle du Roi du Bois, qui se sait condamné par sa souveraineté. Mais cette position, c’est aussi la nôtre. La vie n’est-elle pas une partie de chasse dans laquelle nous sommes le prédateur et la proie ? Telle est la sombre vérité cachée dans les feuilles de ce roman.

Alexandre Lacroix, Philomag n°112, Septembre 2017.

Être du côté des proies

par Pierre Benetti

Chaque habitant de Paris peut dire où il était, ce qu’il faisait dans la nuit du 13 novembre 2015. Certaines dates sont comme cela. Elles poussent ceux qui s’y reconnaissent, refaisant l’enquête sur le crime, à se poser les uns les autres la même question. Elles révèlent la trace imprimée par l’événement dans la vie quotidienne, comment l’ordinaire intègre l’irruption de la violence, quel avant et quel après se sont d’ores et déjà installés dans le temps : avant et après l’attaque des cafés, du Bataclan et du Stade de France, quand des terrasses et un match de football ont pris une dimension historique inattendue. Pour ma génération, ça a commencé avec le 11 septembre 2001. Quant à Jean Deichel, le narrateur-personnage récurrent de Yannick Haenel, il vit l’accélération et l’aboutissement de son aventure ce 13 novembre 2015. C’est aussi la césure de Tiens ferme ta couronne, comédie cinématographique à la recherche du sacré.

Ce roman picaresque contemporain est sans doute plus drôle que Cercle et Les Renards pâles (Gallimard, 2007 et 2013), les deux précédents opus de Yannick Haenel où apparaissait le personnage de l’écrivain au manteau noir, reclus dans le XXe arrondissement de Paris. Il veut vivre un roman d’aventures ; la meilleure manière d’y parvenir étant d’en écrire un, il se trouve touché par une maladie qui lui remplit l’esprit de noms – le mal des écrivains, pour ce garçon volontiers poseur. Avec un tel anti-héros qu’on ne saurait trop prendre au sérieux, Tiens ferme ta couronne peut se lire comme une succession d’épisodes comiques, empruntant au théâtre burlesque et aux comédies hollywoodiennes classiques. Le décalage entre le monde extérieur et Jean Deichel, étonné par les filles collées à leur portable ou par l’intolérance d’un maître d’hôtel sosie d’Emmanuel Macron, nourrit les inadvertances, les quiproquos et les gags, souvent réussis, de cette cavalcade hallucinée à force d’alcool et de mysticisme. Mais Tiens ferme ta couronne, dont l’incipit est paru dans un ouvrage collectif consacré au New York des écrivains (Stock, 2013), est d’abord construit autour de deux œuvres qui, si elles sont majeures et fascinantes, ne sont pas des plus comiques : celle de Hermann Melville, sur lequel le narrateur a écrit un scénario interminable, et celle de Michael Cimino, qu’il rêve de voir réaliser le film.

- Yannick Haenel © Francesca Mantovani

La mise à mort parcourt comme une obsession le récit de ces aventures. Sous ses dehors de poète destroy, Jean Deichel est un témoin qui s’ignore. Témoin de la violence de son temps comme de son lieu, observateur dilettante de ce qu’il appelle « notre époque d’extermination », il est contemporain des rafles de réfugiés dans Paris et des vidéos de l’Etat islamique, mais ne semble pas les voir. Lui a besoin de les regarder à travers les figures et les récits mythologiques, en particulier celle de Diane, auxquels il rattache la chasse à la baleine de Moby Dick et The Deer Hunter (« Le chasseur de daim », ou Voyage au bout de l’enfer en version française). Comme celle de Faulkner sur le même continent, comme celle de Coetzee ailleurs, ces œuvres obsédées de rédemption sont nées sur les lieux d’un crime. Une parabole sacrée leur est nécessaire pour transfigurer l’élimination, l’exploitation. Le crime qui les hante devient sacrifice, « un interminable crime sans cause », le fond depuis lequel les dés sont jetés.

Melville et Cimino, à un siècle de distance, ne posent pas la question du mal dans les mêmes termes. L’univers du premier, dont la lecture irriguait déjà Cercle, procède encore d’une conception adossée à la Création ; ceux de Cimino et de Haenel relèvent d’un après l’extermination. Ce n’est pas sans raison que le cinéaste offre à Jean Deichel les livres de Charles Reznikoff, l’auteur d’Holocauste, texte composé d’extraits des procès de Nuremberg. Tiens ferme ta couronne est un roman hanté par les chasses à l’homme du XXe siècle. Les images de cinéma qu’il reconstitue – notons qu’il est rare qu’un film devienne un roman, et non l’inverse – ont quelque chose de présences fantomatiques. Le spectateur Jean Deichel use ses yeux à la recherche de leur punctum, cette tache de présence qui révèle leur réalité. C’est leur secret, leur vérité. « For in this world of lies, Truth is forced to fly like a scared white doe in the woodlands », écrivait Melville dans un texte de 1850 sur Nathaniel Hawthorne. Cette phrase, conjuguée au titre de Cimino, définit la ligne directrice du roman, course essoufflée qui ressemble moins à une fuite qu’à une quête. Les humains, les animaux et les œuvres d’art rencontrés par Jean Deichel apparaissent de manière indécise, mystérieuse, comme situés à une lisière ou sur une rive. Incertaine, cette limite n’est pas celle des propriétés, mais le seuil de l’espace du sacré.

Chaque personnage rapporte une expérience au cours de laquelle sa vie ou celle d’un autre a été mise en jeu. En joue, aussi. La chasse obsède tant Jean Deichel, qui garde le chien de son voisin adepte de battues, car il se sait parmi les chasseurs, mais semble souhaiter être du côté de la proie. Un double souvenir coupable et refoulé, où il n’a pas empêché la mort d’un être, remonte à la surface tandis qu’il cherche les traces contemporaines de « cette forêt criminelle qu’on nomme l’humanité ». Il reconnaît lui-même : « Ces dernières années, je n’avais pas fait attention à ce qui m’arrivait, encore moins à ce qui arrivait aux autres ». L’attente du moment de vérité où tous les signes qu’il perçoit se rassembleront mène à cette nuit-là, de surcroît celle de ses cinquante ans. Le crime du 13 novembre 2015 se déroule à quelques encablures du restaurant où il se trouve, picolant plus que jamais, de nouveau décalé par rapport à l’événement. Il n’est pas pour autant absent à la portée du crime. A partir de ce moment-là, son effroi sacré se concentre sur des corps inertes qu’il aperçoit furtivement et dont la mise en relation est très belle, qu’ils soient recouverts d’un linceul, enveloppés dans une couverture de survie ou exposés devant le retable d’Issenheim.

L’angoisse qui saisissait Tiens ferme ta couronne, injonction de Proust dans ses carnets, s’apaise alors. La distance au monde de l’homme solitaire s’amenuise. Son aventure n’est plus indifférente. En dépit d’excès de mise en scène et de symbolisme, Yannick Haenel poursuit une littérature salutaire, car il élabore des épreuves spirituelles qui ne sont pas de l’ordre d’une quelconque foi religieuse, mais de la réception et de l’adhésion au monde, de l’élévation vers un Royaume qui serait la « vie nouvelle ». Plus que les qualités de chaque volume où erre la figure de Jean Deichel, c’est le cheminement de cette œuvre inquiète et espérante qui suscite l’intérêt devant ses mystères et ses merveilles. Yannick Haenel ne résout pas, heureusement, l’énigmatique phrase de Proust. A la suite de cette nuit, nous ne sommes plus dans l’après-extermination, ni même dans l’après-attentat, nous ne sommes pas dans l’histoire. Il faudra une mort supplémentaire, celle d’une femme qui a voué sa vie à la foi, pour se placer après la résurrection. Tout le récit tend vers ce nouvel « après ». C’est un après l’aventure, après la comédie. C’est en vérité un avant. Nous sommes à l’orée du bois, à l’entrée de la rade. Les masques tombent. Le voyageur retourne au port en remontant le fond.

Pierre Benetti, En attendant Nadeau

.

La tête « mystiquement alvéolée » d’un écrivain

Yannick Haenel donne avec « Tiens ferme ta couronne » le roman d’une vision de la création esthétique où un homme joue sa vie et sa raison à la recherche d’une vérité en fuite.

Quand un producteur lui demande « de quoi parle » son scénario, le narrateur « aime beaucoup » répondre « de l’intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville ». La citation a beau venir de « Moby Dick », où l’auteur détaille la tête d’un cachalot, elle fonctionne comme un sabotage en bonne et due forme de l’entretien. Écrire un scénario est de toute façon un suicide littéraire pour un écrivain, lui disent ses amis. Et le premier chapitre de « Tiens ferme ta couronne » pourrait bien en être un autre, tant les réflexions sur ce qu’est, ce que doit être un écrivain (encore un livre sur le livre) l’envahissent.

Qu’importe, nous sommes embarqués. Elle ne nous lâche plus cette histoire de scénario « peu crédible », qui ne peut être tourné que par un seul réalisateur, Michael Cimino. Dès les premières pages, nous savons que nous ne fermerons pas ce livre. Un script intournable que seul celui qui a si méticuleusement saboté la réalisation de « La Porte du paradis » peut lire jusqu’au bout, voilà la plus belle idée de looser qu’on ait eu depuis longtemps. Conscient de la radicale impossibilité du projet, « The Great Melville » sous le bras, le narrateur se donne un premier objectif, trouver le numéro de téléphone de Cimino. Au moment où il n’y croit plus, où il n’en peut plus de ces histoires de tête alvéolées, il compose un numéro et quelqu’un répond « I am Michael Cimino ».

Vont-ils se rencontrer ? Le film va-t-il se faire ? Très tôt, on s’aperçoit que la question est ailleurs. Le narrateur, qu’on appelle Jean, est depuis longtemps parti dans une dérive que son entourage attribue au désœuvrement, à l’alcool, à une panne d’écriture, ou, qui sait, à une folie naissante. Ce qu’il cherche, peut-être, c’est la vérité telle que la décrivait Melville lui-même, « forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché ». L’image renvoie à la scène du film de Cimino « The Deer Hunter », - le chasseur de daim, titré en France « Voyage au bout de l’enfer »- où De Niro tient en joue un daim, et abaisse sa carabine. « Le daim, échappant au sacrifice, révèle un monde devenu entièrement la proie d’un sacrifice ». Les intuitions de Jean, comme le daim blanc, s’échappent d’analogie en association, et le roman bondit de film en film, de lieu en lieu, de tableau en tableau, dans la « forêt de noms propres » qui surcharge la mémoire du narrateur.

Yannick Haenel construit ainsi un double roman. Celui de la déglingue, du renoncement, du dénuement qui conduit au bord du néant, en une sorte d’escalade où le lâcher-prise peut prendre l’aspect d’une ascèse spirituelle. Et celui d’une folle cascade de courts-circuits esthétiques, hallucinations simples qui font dire au narrateur « j’étais fou » sans cependant laisser la raison au bord du chemin. Les collisions les plus incongrues sont ainsi justifiées, commentées. Haenel a montré depuis « Évoluer parmi les avalanches » que la leçon de Rimbaud –toutes proportions gardées- n’était pas oubliée.

On passera ainsi d’Ellis Island au Musée de la Chasse, de Diane et Actéon au lac de Nemi, en Italie, de Cimino à Coppola et Lynch, de Rembrandt au retable d’Issenheim, avec une logique qui exclut toute pédanterie. Yannick Haenel confirme avec « Tiens ferme ta couronne » qu’il fait partie des rares romanciers visionnaires qui, plus rares encore, savent faire partager leur vision.

Alain Nicolas, L’Humanité du 25 août.

The Great Cimino

« ... il y a mon goût pour Michael Cimino, qui m’apparaît comme l’équivalent dans le monde du cinéma de Herman Melville : même destin de célébrité, suivi d’une déchéance qui confine à la malédiction. Même grandeur dans les compositions romanesques. Même discernement impitoyable envers la structure politique dominante : celle d’une hiérarchie archaïque sur le pont des navires chez Melville, celle d’un pouvoir des grands possédants qui exterminent les pauvres chez Cimino.

Dans le parcours d’île en île qui scande l’existence de Melville et Cimino, l’échec semble prendre une valeur nouvelle, très éloignée des critères que la société lui assigne : elle devient une substance inconnue qui se rapproche de la vérité. Il y a même une nouvelle de Melville qui s’appelle Le bonheur dans l’échec. Échouer aux yeux d’une société qu’on défie, n’est-ce pas triompher secrètement ?

Je tiens La Porte du paradis de Cimino pour le plus grand film de l’histoire du cinéma. J’ai inventé mon roman autour de lui, comme une arche de gloses. Mais j’ai voulu éviter le commentaire : il s’agit avant tout de rendre le film présent, d’en faire briller la lumière dans la vie de Jean Deichel, de le faire penser au contact de notre vie aujourd’hui. C’est un trésor de poésie, et son souffle politique dit tout sur le sacrifice dont les migrants sont la cible, hier comme aujourd’hui.

Il y aurait beaucoup à dire sur le cinéma, dont j’estime l’histoire achevée. Techniquement, on est arrivé au bout. Et qui va encore dans les salles, en dehors de la programmation pavlovienne des films à vocation de divertissement planétaire ? Le cinéma, c’est à la fois le summum de la production artistique en termes de rétribution financière, et c’est déjà l’ancien monde en termes de liberté créatrice. La situation des cinéastes, aujourd’hui, est pire que celle des romanciers : une impasse absolue. L’industrie a bouclé ce secteur, comme elle l’a fait ailleurs. » (Entretien avec Fabien Ribery)

« Selon lui [Cimino], il était impensable de dormir : depuis toujours il ne dormait que d’un œil car "on se sent entouré de choses qui peuvent nous tuer", m’avait-il dit. C’est à l’armée, lorsqu’il s’était engagé vers vingt ans, qu’il avait commencé à ne plus dormir : "Je pensais que le sommeil allait m’éloigner de la vérité, me dit-il, alors la nuit, dans le dortoir du camp d’entraînement de Ford Dix, pour ne pas m’endormir, je visualisais le drapeau des États-Unis ; je le faisais flotter au-dessus de mon lit, et méthodiquement, par désir de n’appartenir à rien ni à personne, et encore moins à une nation qui avait consciencieusement massacré les tribus apaches, les Cheyennes, les Sioux, les Comanches ou les Mojaves, je crevais chaque étoile, jusqu’à ce que la bannière fût vide.

"Vous comprenez, me dit Michael Cimino en sortant de sa poche une flasque de vodka qu’il avait précautionneuse ment enveloppée dans un sac en papier, comme on fait aux États-Unis, il y a eu tellement de morts au nom de l’Amérique, et je ne parle pas seulement des soldats envoyés en Irak ou au Vietnam, je parle de tous ceux que l’Amérique a tués et qu’elle continue à tuer : il faudrait, pour chaque mort, pour chaque centaine, pour chaque millier de morts, crever une étoile de la bannière des États-Unis d’Amérique." » (Tiens ferme ta couronne, p. 159)

L’Ange au sourire de la cathédrale de Reims.

Photo A.G., 17 août 2015. Zoom : cliquez l’image.

« Le soir tombait doucement sur New York, dis-je à Pointel ; et le ciel était rose, orange, rouge. J’étais en train de rater mon avion, mais j’étais content : après tout, ce n’est pas tous les jours qu’on a rendez-vous avec le plus grand cinéaste du monde.

Cimino lut la moitié de mon scénario, jusqu’à la page trois cent douze, qu’il corna, et, en fermant le manuscrit, me sourit. C’était un sourire aussi large qu’énigmatique : comme Cimino portait ses immuables lunettes noires, je ne voyais pas ses yeux ; et sans doute pour comprendre le sens d’un tel sourire faut-il que les yeux nous aident ; mais ce sourire me rappelait quelque chose, il m’en rappelait un autre, celui de l’Ange de Reims, cette sculpture du portail de la cathédrale de Reims qu’on appelle aussi l’« Ange au sourire ». Je n’eus pas le temps, ce soir-là, alors que Cimino se levait pour aller jeter la flasque vide, d’approfondir cette ressemblance, mais de même que l’Ange de Reims s’ouvre par son sourire à la beauté infinie du temps, que non seulement il accepte comme un enfant mais qu’il élargit par sa tendresse, il me semblait qu’en souriant Michael Cimino accomplissait aussi le plus simple des actes, celui qui se passe de parole : il disait oui. » (ibid. p. 165)

Michael Cimino et Isabelle Huppert présentent La Porte du Paradis

Octobre 2012. A l’occasion du festival Lumière 2012, Michael Cimino et Isabelle Huppert sont venus présenter devant 5000 personnes La Porte du Paradis, film de clôture du festival. C’est la première fois depuis 33 ans que Cimino parle de son film.

Michael Cimino à La Filmothèque du Quartier Latin

23 février 2013

Michael Cimino présente Heaven’s Gate

Le Capitole, Lausanne, 19 juin 2014.

Michael Cimino présente avec une émotion non dissimulée la version enfin restaurée de son film Heaven’s Gate (La Porte du Paradis). En préambule à la soirée, Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de l’Hermitage, annonce l’exposition « Peindre l’Amérique. Les artistes du Nouveau Monde (1830-1900) » qui s’est tenue du du 27 juin au 26 octobre 2014.

Isabelle Huppert parle de "La Porte du Paradis"

« J’ai donné voix à Isabelle Huppert, qui prend la parole longuement pour raconter comment Cimino l’a emmenée en stage dans une vraie maison close du Wyoming, afin qu’elle se prépare pour son rôle de tenancière de bordel dans La Porte du paradis. Tout ce qu’elle dit est vrai, sauf que ça fait trois lignes dans le bonus de l’édition DVD. J’ai donc amplifié son récit, je l’ai "amélioré", j’y ai ajouté des détails, sans lesquels aucune histoire n’existe. J’ai pris un plaisir immense à rendre plausible son témoignage, à faire vivre Isabelle Huppert comme personnage de roman ! » (Yannick Haenel, op. cit.)

2016. Cimino mort le 2 juillet 2016, à Los Angeles, à l’âge de 77 ans. Devant les caméras de TCM Cinéma, Isabelle Huppert revient en détail sur le tournage de La Porte du Paradis.

VOIR AUSSI : Entretien avec Isabelle Huppert, 29 août 2016.

The Deer hunter. Les deux chasses au cerf

Séquence 1 : KO (début du film)

Séquence 2 : OK ! (fin du film)

Entretien Avec Michael Cimino

2003. Réaliser Voyage au bout de l’enfer.

LIRE : Michael Cimino : roi et ruine pdf

The Great Cimino

God Bless America

Yannick Haenel

Je vous recommande un merveilleux documentaire qu’on peut voir en ce moment sur le site d’Arte et jusqu’au 29 juillet : Michael Cimino, God Bless America, réalisé par Jean-Baptiste Thoret.

Le film commence en 1979 avec John Wayne remettant un oscar à Michael Cimino pour The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer). Puis voici d’immenses paysages, les ciels, les montagnes, les lacs et les déserts du Wyoming, de l’Arizona et du Montana, filmés depuis une voiture, à travers un pare-brise devenu, par la grâce du road-movie, écran de cinéma. On entend avec émotion la voix de Michael Cimino enregistrée par Thoret en 2010, lorsqu’il était venu le rencontrer. Cimino lui avait alors proposé de faire avec lui un grand voyage à travers les États-Unis, qui a donné lieu à la publication d’un livre, Michael Cimino. Les voix perdues de l’Amérique (éd. Flammarion, 2013), et qui m’avait permis d’écrire Tiens ferme ta couronne, le roman dont je rêvais depuis des années autour de la figure mythique de Cimino.

Cimino est mort en 2016. Sa légende ne cesse de croître. Thoret a repris la route, et en revenant sur les lieux, le « fantôme bien vivant » de Cimino lui apparaît partout. Plans superbes de l’Amérique d’aujourd’hui, voix enregistrée de Cimino qui semble venir d’un outre-tombe mélancolique et souriant, extraits de films (Le Canardeur et sa lumière, avec Eastwood, L’Année du dragon et sa violence, avec Mickey Rourke), entretiens avec Quentin Tarantino (enthousiaste) et Oliver Stone (jaloux) : ce documentaire vous comblera.

Thoret retrouve le tunnel du premier plan de The Deer Hunter, lorsque le camion entre à toute blinde à Mingo Junction, dans l’Ohio sidérurgique des hauts-fourneaux. Il retrouve aussi le figurant dont Robert De Niro s’était inspiré pour la façon de se tenir au bar et de commander un verre (la vérité d’un homme se donne ici). Ce sont des instants de cinéma : la nécessité qui les anime rassasie notre amour infini pour le récit.

Pourquoi le cinéma de Cimino nous fait-il (me fait-il) pleurer ? « Ne pas recréer l’Histoire, mais en révéler les outrages », dit-il. C’est exactement ça : l’horreur du Vietnam, le massacre des émigrants dans le comté de Johnson sont filmés comme des épopées mélancoliques. La Porte du paradis, je le dis pour les bienheureux qui ne l’ont pas encore vu, est le plus beau des films : « Le fantôme de Karl Marx sur les terres du Wyoming », dit Thoret.

La blessure qui fait saigner le cœur des hommes leur ouvre à la fois les chemins de l’exil et de l’amour : « Je poursuis une chose qui n’existe pas », dit Cimino. Le capitaine Achab cherche toujours la baleine blanche. C’est le sens de la grande poésie.

Charlie Hebdo 1508, 16 juin 2021.

Michael Cimino, God Bless America

Réalisation : Jean-Baptiste Thoret

France, 2021

"Voyage au bout de l’enfer", "La porte du paradis", "L’année du dragon" : un voyage érudit dans les films et la vie de Michael Cimino, figure majeure et mystérieuse du cinéma américain disparue en 2016, dont l’œuvre épique explore la psyché de son pays et en ressuscite avec mélancolie le mythe fédérateur.

Figure légendaire et énigmatique du cinéma, Michael Cimino a connu le firmament hollywoodien à 38 ans avec Voyage au bout de l’enfer (cinq Oscars), fresque habitée sur la guerre du Viêtnam qui révèle Meryl Streep et Christopher Walken aux côtés de Robert De Niro, avant d’être relégué au purgatoire deux ans plus tard avec le déchirant La porte du paradis. Le budget pharaonique et l’échec public comme critique de cette évocation d’une Amérique coupable d’un crime originel collectif affecteront profondément sa carrière. Né à New York en 1939, cet idéaliste érudit, féru d’architecture, débute au cinéma en tant que scénariste, avant de diriger Clint Eastwood et Jeff Bridges dans son premier film remarqué, Le canardeur, récit à la croisée des genres, déjà désenchanté et picaresque. Comment cet inconditionnel de John Ford, témoin mélancolique de l’anéantissement d’un monde, s’est-il alors retrouvé l’exilé d’une galaxie générationnelle disparate, baptisée le Nouvel Hollywood ? Tour à tour taxé d’homophobe, de fasciste, de marxiste et enfin de raciste pour L’année du dragon, Cimino appartenait-il vraiment à son époque, les années 1970-1980 ? Et pourquoi l’industrie du cinéma l’a-t-telle écarté du jeu, lui-même se targuant de n’y être jamais entré ?

Les blessures d’une nation

Quelle histoire de l’Amérique raconte son cinéma ? "La seule manière de comprendre mes films, avait prévenu le réalisateur, c’est de prendre la route..." Accompagné par la voix fantomatique et émouvante du cinéaste − enregistrée en 2010 au fil d’entretiens avec le réalisateur et critique Jean-Baptiste Thoret, lors d’un road-trip dans l’Ouest américain et les somptueux paysages du Montana −, ce beau documentaire, nourri des extraits de ses films et d’éclairages passionnés, de Quentin Tarantino à Oliver Stone, et dont l’auteur signe aussi la lancinante musique originale, explore la complexité du cinéma épique de Michael Cimino, disparu en 2016, comme la "cartographie" des blessures d’une nation. Lesquelles ont hanté tout à la fois ce génie solitaire, rétif au moindre compromis, et son œuvre, traversée par une réflexion hallucinée sur l’identité américaine, la perte et la condition humaine.

[1] Cf. Derrida, « La pharmacie de Platon », in La dissémination, Seuil, coll. Tel Quel, p. 104.

[2] Rencontre avec Yannick Haenel pour « Tiens ferme ta couronne », 1 septembre 2017 20h-23h, Librairie L’Atelier, 2 bis rue du jourdain Paris.

Inaugurant une série de rencontres autour des relations cinéma et littérature, l’Atelier reçoit Yannick Haenel pour son roman « Tiens ferme ta couronne », paru aux éditions Gallimard, dans la collection l’Infini.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

29 Messages

Si vous n’avez pas vu le film, il est diffusé sur arte ce soir.

En racontant le cauchemar vécu par trois soldats américains, Michael Cimino révèle au public les traumatismes de la guerre du Viêtnam. Avec Robert De Niro, John Savage, Christopher Walken et Meryl Streep, le requiem bouleversant d’une Amérique profondément choquée et meurtrie par cette tragédie.

Sortie d’usine : des ouvriers rejoignent un bar où ils s’adonnent au billard, à la boisson et à la bagarre. Trois d’entre eux, Stevie, Mich et Mike, sont à la veille de leur départ pour le Viêtnam. Plus tard, prisonniers des Viêt-Congs, les trois jeunes conscrits sont plongés dans un cauchemar : l’effroyable jeu de roulette russe pratiqué par leurs bourreaux rivalise d’horreur avec les prisons remplies de rats. Mike et Stevie parviennent à s’échapper, laissant Mich au bord de la folie.

God bless America

Trois années seulement après le retrait des troupes américaines du Viêtnam, la sortie de Voyage au bout de l’enfer bouleverse les États-Unis, profilant la reconnaissance d’une tragédie nationale. Immense succès commercial et critique, le film expose de façon pleinement réaliste l’horreur vécue par certains prisonniers de guerre. Le chef-d’oeuvre de Cimino n’a aujourd’hui rien perdu de sa force. Chacune des trois parties qui le compose est une brillante réussite : le formidable tableau sociologique d’une communauté ouvrière immigrée, le sol vietnamien, d’une énergie hystérique et bouleversante, et le lyrisme froid du retour et du traumatisme. Un amer constat du désastre éclairé par l’humanité d’acteurs bouleversants.

SUR ARTE : La Bande-Annonce

VOIR CI-DESSUS : Les deux chasses au cerf. Tout se joue entre ces deux séquences.

Un beau documentaire de Jean-Baptiste Thoret : Michael Cimino, God Bless America. A revoir ici.

TIENS FERME TA COURONNE DE YANNICK HAENEL ADAPTÉ PAR LOUIS-DO DE LENCQUESAING

Attendu le 25 décembre avec La Sainte Famille, Louis-Do de Lencquesaing s’attelle déjà à l’écriture de son troisième long métrage en tant que réalisateur et scénariste. Comme il nous l’a confié en interview au Festival du film francophone d’Angoulême, il s’agira d’une adaptation de Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel (édité en août 2017 aux Editions Gallimard). Louis-Do de Lencquesaing fera également partie du casting film. "Je suis en train de finir la distribution qui est presque finie dans ma tête. J’attends des réponses. C’est en route. Si j’arrive à tourner en mars-avril [2020] ou avril-mai, je serai très heureux."

L’histoire du livre de Yannick Haenel, dont c’est la première adaptation au cinéma, se présente ainsi : "Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l’enfer et de La Porte du paradis. Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S’ensuivent une série d’aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l’île d’Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d’hôtel sosie d’Emmanuel Macron."

Louis-Do de Lencquesaing tourne actuellement dans une autre adaptation de roman, en l’occurrence une adaptation d’Illusions perdues de Balzac par Xavier Giannoli. Le tournage se passe en partie à Angoulême, là où commence et s’achève le roman.

allocine

Yannick Haenel aime le cinéma et les actrices. Après avoir donné la parole à Isabelle Huppert dans Tiens ferme ta couronne, il vient de rencontrer Juliette Binoche et ça donne un bel entretien inattendu à lire dans le Figaro Madame. Trois actrices sont pour moi la gloire incarnée du cinéma français : Isabelle Huppert, Juliette Binoche et, bien sûr, la grande Catherine Deneuve. Fictive ou réelle, à quand la rencontre, Yannick Haenel ?

Juliette Binoche dans Sils Maria, 2014.

ZOOM : cliquer sur l’image.

The Great Haenel

Dans "Tiens ferme ta couronne", dernier Prix Médicis, Yannick Haenel lance son héros à la poursuite d’une obsession qui le projettera dans mille aventures : celle de faire réaliser un film sur Herman Melville au cinéaste américain Michael Cimino. Tout un programme, confié à Bron, à la lecture experte du comédien Denis Lavant.

Lecture / Conversation avec Denis Lavant et Yannick Haenel. Au Magic Mirror le dimanche 11 mars à 17h.

Interview d’Isabelle Huppert dans L’OBS.

Extraits :

1. Dernièrement, vous avez joué votre propre rôle dans "Marvin", d’Anne Fontaine, et vous êtes également apparue dans le roman de Yannick Haenel "Tiens ferme ta couronne". Ça vous fait quel effet d’être devenue un personnage ?

Franchement, jouer mon propre rôle dans "Marvin", ça ne m’a fait ni chaud ni froid. L’idée était que Marvin rencontre une actrice dite célèbre. Mais le personnage aurait pu s’appeler Maud Dupont comme Isabelle Huppert. Le roman de Yannick Haenel, c’est encore différent. Il évoque, entre autres, le tournage de Michael Cimino avec moi dans le Wyoming [pour "la Porte du paradis", NDLR]. Ce qu’écrit Yannick Haenel à mon propos repose sur des choses vraies, mais avec plein d’inventions romanesques.

Vous avez déjà rencontré Yannick Haenel ?

Non, je ne le connais pas. Mais je pense que Cimino aurait aimé le livre. [...]

2. Vous avez remis un prix lors de la dernière cérémonie des Golden Globes à Hollywood, marquée par l’affaire Weinstein. Que pensez-vous de ce moment très particulier ?

Ce mouvement de libération de la parole des femmes dépasse l’industrie du cinéma, et c’est extraordinaire. On a beaucoup trop traîné !

Qu’avez-vous pensé de la "tribune des cent" signée entre autres par Catherine Deneuve qui revendiquait une "liberté d’importuner" ? On est très loin du mouvement Time’s up lancé par les actrices de Hollywood…

Je n’ai pas lu cette tribune. Je n’étais pas en France. On ne m’a pas proposé de la signer. Je suis donc simplement quelqu’un qui en a entendu parler. Comme souvent dans les pétitions, il y a des problèmes de vocabulaire. Vous me citez la liberté d’importuner. Je n’aime ni importuner ni l’être… Mais ne cherchez pas à me faire dire une quelconque phrase choc : le problème va tellement au-delà de mini-scoops…

Il n’y a pas à approuver ou désapprouver telle ou telle affirmation de femmes américaines ou françaises que je respecte et qui sont sincères. Regardez autour de vous : la misogynie est partout, elle ne s’enlève pas comme un vêtement, elle colle à la peau. Ce sera long de la faire disparaître. C’est un travail passionnant.

Dans ce nouveau contexte, beaucoup d’acteurs et d’actrices déclarent aujourd’hui qu’ils refuseront de travailler avec un réalisateur accusé d’agression sexuelle comme Woody Allen. Est-ce que vous accepteriez de travailler avec lui ?

Ce qui est sûr, c’est que je n’ai pas à dire que je regrette d’avoir tourné avec lui. [...]

LIRE : Isabelle Huppert : "La misogynie est partout".

L’écrivain, lauréat du dernier prix Médicis pour “Tiens ferme ta couronne”, nous parle de son rapport au cinéma et de la réalisation de son court-métrage "La Reine de Némi".

Yannick Haenel est invité, pour plusieurs séances jusqu’au 10 février, à la Cinémathèque Française, pour présenter les “films de sa vie". Une sélection exigeante de films, qui s’esquisse en forme d’autoportrait de l’écrivain, avec au programme : Prénom Carmen de Jean-Luc Godard, La Porte du Paradis de Michael Cimino ou encore Méditerranée et L’Ordre de Jean-Daniel Pollet. Il y montrera aussi son court-métrage, La Reine de Némi, qu’il vient de réaliser : l’histoire d’un idiot qui vit dans les livres et d’une obsession érotique autour de l’image mythologique du chasseur Actéon et de la déesse Diane, et où les nymphes dansent sur de la techno. L’occasion était toute choisie pour interroger le récent lauréat du prix Médicis, pour Tiens ferme ta couronne — un roman où l’on retrouve Michael Cimino et Isabelle Huppert —, sur son goût du cinéma et la réalisation de son film.

LIRE L’ENTRETIEN des INROCKS.

Yannick Haenel était invité à "On n’est pas couché" dans la nuit du 25 au 26 novembre en présence de l’humoriste Eddy Mitchel, du duo de sympathiques rockers de Shaka Ponk, des deux complices Camille Cottin et Camille Chamoux et des chroniqueurs Christine Angot et Yann Moix. VOIR LES DEUX SÉQUENCES ICI.

Haenel, Cimino et moi

par Stéphane Gobbo

Dans son roman « Tiens ferme ta couronne », Yannick Haenel imagine une rencontre entre un écrivain-scénariste et Michael Cimino. Mais ce Cimino de fiction ressemble-t-il au vrai Cimino ?

Il y a des romans qui nous appellent, des romans dont on sait instantanément qu’on doit les lire. Ça a été le cas, pour moi, de Tiens ferme ta couronne. Et ce n’est pas parce qu’il a valu à Yannick Haenel le Prix Médicis, ni parce que Libération l’a présenté comme « plus beau roman de la rentrée » avant qu’une estimée collègue n’écrive dans Le Temps qu’il « porte haut le panache de la poésie comme moyen de résister ». Si j’ai eu un irrépressible besoin de lire Tiens ferme ta couronne, c’est parce qu’il y est question de Michael Cimino. LIRE ICI.

Yannick Haenel est l’invité de "On n’est pas couché", ce samedi.

VIDÉO - Cimino, Melville, Isabelle Huppert et Emmanuel Macron en serveur... Impossible de résumer le très intense et poétique Tiens ferme ta couronne paru dans la collection L’Infini chez Gallimard. Avec cette splendide odyssée, le romancier succède à Ivan Jablonka, récompensée l’an passé pour Laëtitia ou La Fin des hommes.

C’est un livre fou, génial, addictif et sombrement poétique. L’alcool coule à flots et les phrases pétillent. Avec Tiens ferme ta couronne qui vient d’être élu au Médicis par cinq voix contre une à François-Henri Désérable pour Un certain M. Piekielny, Yannick Haenel tient son odyssée. Une odyssée à la poursuite de Herman Melville, de Michael Cimino, d’un dalmatien nommée Sabbat, de la déesse Diane et de tant d’autres.

Cette histoire délirante est d’abord celle d’un scénario impossible écrit par un écrivain prénommé Jean et qui pourrait bien ressembler à Haenel. Un double putatif qui mis des années à écrire The Great Melville, un biopic sur l’auteur de Moby Dick. 700 pages, un angle particulier pour un film forcément à gros budget. Tous les producteurs contactés, aussi attentifs soient-ils, refusent de prendre le risque.

Sans compter que l’écrivain est un piètre vendeur de son projet. Quand on lui demande de quoi traite ce scénario, il répond : « De l’intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville » (une référence à la baleine) et se demande si c’est le mot mystiquement ou alvéolé qui provoque la stupeur, sans penser que les deux termes associés font encore plus peur.

Perdant magnifique