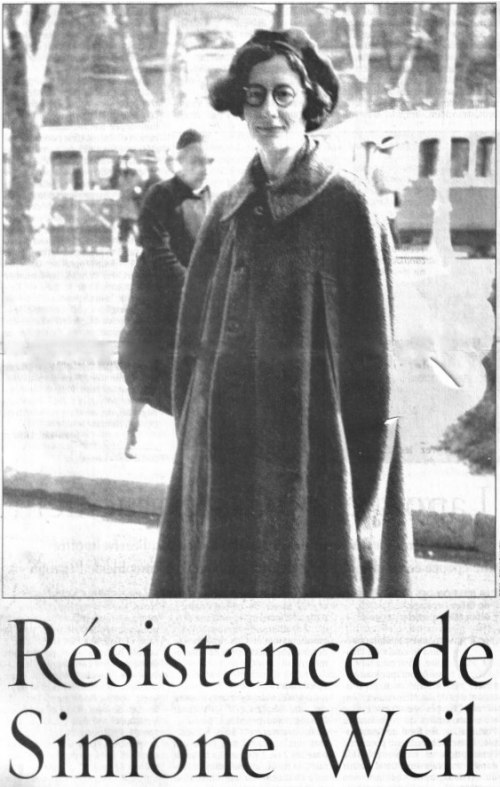

- Simone Weil, « elle avait aussi, en un sens, une véritable beauté » (Georges Bataille, 1949).

Gallimard a publié en décembre 2013 le deuxième volume du tome V des Oeuvres complètes de Simone Weil. Il comprend les Écrits de New York et de Londres (1943) et le Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, plus connu sous le titre de L’Enracinement [1].

A cette occasion, le 27 décembre 2013, Adèle Van Reeth recevait sur France Culture Robert Chenavier, président de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil, directeur de la publication des "Cahiers Simone Weil" (revue trimestrielle).

Simone Weil, figure du féminisme ? Le 8 mars 2014 (journée du « droit des femmes »), Robert Chenavier était également l’invité d’Alain Kinkelkraut, en compagnie de Emmanuel Gabellieri, doyen du Pôle Philosophie Sciences Humaines de l’Université Catholique de Lyon. Il était question de « l’humanité démocratique ».

A l’occasion de la publication du tome VI des Oeuvres complètes, Cahiers en 2002, Sollers voyait dans la philosophie de Simone Weil « l’achèvement nihiliste de la Métaphysique et son drame de la mort de Dieu », mais saluait sa lutte incessante contre la société, « ce gros animal ».

Le Monde des livres du 26 avril 2002.

par Philippe Sollers

Le 30 août 1943, dans le New Cemetery d’Ashford, en Angleterre, dans la partie réservée aux catholiques, on enterre une jeune femme juive française de trente-quatre ans, non convertie, morte de malnutrition, de tuberculose, de désespoir et, pour finir, d’une défaillance cardiaque. Elle est connue de certains pour son militantisme ouvrier, ses convictions anarchistes, son action révolutionnaire pendant la guerre d’Espagne, son caractère intraitable et franchement saugrenu. Pour d’autres, elle est déjà un penseur de première importance, « le seul grand esprit de notre temps », dira même Albert Camus, qui publie ses livres après la Libération. La légende commence, on a affaire à une philosophe géniale, à une chrétienne restée en dehors de l’Église, à une sainte dans le genre d’Edith Stein, à une martyre symbolique de la deuxième guerre mondiale. Légende étrange et fascinante, irrécupérable, inclassable. Le tome VI de ses Oeuvres complètes, Cahiers, effervescents de février à juin 1942, permet aujourd’hui, mieux que ses livres construits, d’aller plus loin dans la connaissance de ce météore imprévu, bien fait pour donner une mauvaise conscience définitive à l’effondrement français et à ses suites, jusqu’à nos jours.

Les jugements sur elle sont intrigués et contradictoires. Raymond Aron, comme d’habitude, est raisonnable : « Elle ignorait apparemment le doute, et si ses opinions pouvaient changer, elles étaient toujours aussi catégoriques. » Mauriac la canonise. Blanchot, bizarrement, la suppose influencée par la Kabbale juive. Cioran la trouve d’un orgueil sans précédent, insiste lui aussi sur ses origines juives et son antijudaïsme alors qu’elle serait « un Ezéchiel ou un Isaïe féminin », et conclut, de façon effarante, sur le fait qu’elle avait « autant d’énergie, de volonté et d’acharnement qu’un Hitler ». Gombrowicz est insolite : « A travers sa présence auprès de moi, qui va croissant, croît également la présence de son Dieu. » Ignazio Silone prédit qu’on mesurera son importance dans cinquante ans. Levinas, à juste titre, souligne sa « cécité foncière à l’égard du judaïsme biblique ». Georges Bataille, qui l’a bien connue, au point de faire d’elle un personnage terrible d’un de ses romans, Le Bleu du ciel, est sans doute le plus pénétrant :

« Elle séduisait par une autorité très douce et très simple, c’était certainement un être admirable, asexué, avec quelque chose de néfaste, un Don Quichotte qui plaisait par sa lucidité, son pessimisme hardi, et par un courage extrême que l’impossible attirait. Elle avait bien peu d’humour, pourtant je suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu’elle ne croyait elle-même... Je le dis sans vouloir la diminuer, il y avait en elle une merveilleuse volonté d’inanité : c’est peut-être le ressort d’une âpreté géniale, qui rend ses livres si prenants... »

Simone Weil vit dans l’absolu, elle résiste à toutes les définitions. Elle semble penser comme elle respire, forme brève, ramassée, rapide, électrique, souffle vital. Son corps l’embarrasse, elle voudrait contempler la lumière et le bien pur comme si elle n’était plus là, laissant Dieu et le monde, enfin, face à face. Elle est juive, elle n’aime pas le Dieu de l’Ancien Testament, le Christ, dit-elle, l’a « prise », elle est emportée par une mystique de tous les instants, lit et relit Platon dans le texte comme s’il s’agissait d’une expérience personnelle (fulgurantes spéculations sur le Timée), mais aussi Eschyle et Sophocle, les Pythagoriciens, la Bhagavad-Gita (qu’elle médite en sanscrit à Londres, à l’hôpital), les troubadours, le bouddhisme zen, et bien d’autres choses encore, mais surtout Platon et encore Platon. Impossible de ne pas devenir platonicien avec elle, c’est l’absolu de la métaphysique, « la porte du transcendant », le réel lui-même. Du même mouvement, elle cumule des calculs mathématiques et cosmologiques, s’abîme dans les nombres, revient à son expérience intérieure portée aux limites de l’attention. Absence d’humour ? Pas sûr :

« Quantité de vieilles demoiselles qui n’ont jamais fait l’amour ont dépensé le désir qui était en elles sur des perroquets, des chiens, des neveux ou des parquets cirés. »

Freud ? Un renversement incomplet de Platon. Marx ?

« La grande erreur des marxistes et de tout le dix-neuvième siècle a été de croire qu’en marchant tout droit devant soi on monte dans les étoiles. »

Pessimisme ? Oui, sans limites :

« Il faut bien que nous ayons accumulé des crimes qui nous ont rendus maudits, pour que nous ayons perdu toute la poésie de l’univers. »

Aucune référence à l’actualité ; l’urgence et la guerre ont lieu entre conceptions du monde, et surtout par rapport à l’ennemi essentiel : le « gros animal ». Écoutons ce blasphème de 1942 :

« L’homme est un animal social, et le social est le mal. Nous ne pouvons rien à cela, et il nous est interdit d’accepter cela, sous peine de perdre notre âme. Dès lors la vie ne peut être que déchirement. Ce monde est inhabitable. C’est pourquoi il faut fuir dans l’autre. Mais la porte est fermée. Combien il faut frapper avant qu’elle s’ouvre. Pour entrer vraiment, pour ne pas rester sur le seuil, il faut cesser d’être un être social. »

Et encore, ce qui vaut plus que jamais pour aujourd’hui :

« Une nation comme telle ne peut être objet d’amour surnaturel. Elle n’a pas d’âme. C’est un gros animal. »

Nous sommes de gros animaux avalés par un énorme animal et participant à cet engloutissement avec un consentement plus ou moins conscient et sinistre. Nous aimons la vie artificielle et les projecteurs, pas la lumière.

« Tout ce qui est sans valeur fuit la lumière. On peut se cacher sous la chair. A la mort, on ne peut plus. On est livré nu à la lumière. C’est là, selon les cas, enfer, purgatoire ou paradis. »

Simone Weil est réaliste, elle veut l’impossible :

« L’impossibilité est l’unique porte vers Dieu. »

On aurait sans doute étonné cette « merveilleuse volonté d’inanité » en lui faisant remarquer qu’elle incarnait, de façon extraordinaire, l’achèvement nihiliste de la Métaphysique et son drame de la mort de Dieu. Elle saisit pourtant une vérité unique :

« L’union de l’homme et de Dieu est quelque chose d’essentiellement illégitime, contre-nature, surnaturel. Quelque chose de furtif et secret. »

La voici donc, splendide hérétique, dans sa volonté d’anéantissement :

« Quand je suis quelque part, je souille le silence du ciel et de la terre par ma respiration et le battement de mon coeur. »

Simone Weil, Phèdre cachée ? Mais oui, puisque ses vers préférés sont de Racine : « Et la mort, à mes yeux ravissant la clarté,/Rend au jour qu’ils souillaient toute sa pureté. » Les humains, on ne le sait pas assez, souffrent d’être nés, et c’est pourquoi leur désir le plus profond est en réalité d’obéir ou de ne plus être. Il y a le Beau, bien sûr, comme chez Giotto, Cézanne ou Monteverdi, mais, là, nous ne sommes plus dans la philosophie ni dans le social. C’est comme philosophe que Simone Weil veut disparaître.

« On regarde toujours l’esthétique comme une étude spéciale, alors qu’elle est la clé des vérités surnaturelles. »

Réfléchissant sur les mathématiques, elle note :

« L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie. »

Comment entrer dans la joie ?

« La joie parfaite, infinie, éternelle de Dieu, c’est cela même qui brûle l’âme perdue. »

Elle a encore cette phrase inouïe, à la Pascal :

« Si on aime Dieu alors qu’on pense qu’il n’existe pas, il manifestera son existence. »

Et aussi :

« C’est un crime de rendre les hommes tristes. »

Mais voilà, le crime continue.

Simone Weil, Oeuvres complètes, édition publiée sous la direction de Florence de Lussy, t. VI, Cahiers, vol. 3, février-juin 1942, Gallimard, 2002.

Philippe Sollers, Le Monde des livres du 26.04.02.

Discours Parfait, 2010, Folio 5345, p. 340-344.

- Simone Weil à Barcelone en 1936.

Georges Bataille fait la connaissance de Simone Weil en 1931 au temps du « Cercle communiste démocratique » de Boris Souvarine, et pendant sa collaboration à la revue La Critique sociale. Weil, née en 1909, est alors très jeune et a peu écrit (on ne trouve son nom qu’au n° 11 de La Critique sociale en mars 1934, en introduction à un texte de Machiavel [2]). Bataille, de son côté, publie dès cette époque des textes fondamentaux comme La notion de dépense (n° 7, janvier 1933) ou Les structures psychologiques du fascisme (n° 10, novembre 1933, et 11, mars 1934 [3]).

En 1934 et 1935, Bataille écrit un roman, Le Bleu du ciel qu’il ne montre qu’à quelques amis et ne publiera dans son intégralité que plus de vingt ans plus tard, en 1957 (chez Jean-Jacques Pauvert). Simone Weil, qui n’a alors que vingt-cinq ans, y est décrite dans le personnage de Lazare. Lazare, « figure de l’antirésurrection », et, « sous couvert d’activisme révolutionnaire », « pure mécanique sacrificielle » écrit Sollers dans Une prophétie de Bataille [4].

Le Bleu du ciel

Michel Surya écrit dans le chapitre qu’il consacre au récit de Bataille (« Ciel : tête-bêche », dans Georges Bataille, la mort à l’oeuvre, Gallimard, 1992) :

« [...] Récit à clés, a-t-on dit non sans raison, trouvant suffisante la raison pour aussitôt délivrer quelles clés et de quel récit. Ainsi Lazare serait Simone Weil. Il y a, littérairement, à cela peu de doute [5]. Chaque portrait fait d’elle l’évoque, aussi peu gratifiants soient-ils ; l’étrange fascination morbide qu’elle avait le pouvoir d’exercer sur Bataille resurgit ici de la façon la plus traumatisée et (mais on ne l’a pas assez remarqué) la plus respectueuse : « je me demandai un instant si elle n’était pas l’être paradoxalement le plus humain que j’eusse jamais vu [6]. » Simone Weil, que Bataille a connue au Cercle communiste démocratique, il ne fait pas de doute qu’il l’a vue beaucoup en 1934. Et sans doute retrouve-t-on quelque chose des conversations qui purent être les leurs [7]. Qu’elle fût sale, Bataille y insiste de façon désobligeante, nul ne l’ignorait : elle l’était au point qu’elle fut renvoyée par les paysans qui l’employaient, ceux-ci lui ayant reproché de ne jamais changer de vêtements et de ne pas se laver les mains pour traire les vaches. Que son militantisme ouvrier (son militantisme actif, s’entend) pût prêter à rire, cela ne fait pas de doute non plus ; son courageux engagement auprès des Républicains espagnols (elle passa en Espagne le 8 août 1936) ne lui acquit pour tout fait d’armes qu’un grossier ébouillantement du pied dans une bassine d’huile de cuisine (elle eut beau supplier de faire plus, d’aller au combat, sa myopie encouragea ses camarades — sceptiques, sans doute — à la cantonner dans un rôle idéologique [8]). Mais il y a plus exact encore : il est vrai qu’à l’été 1933 (conformément à ce qu’indique Le bleu du ciel) Simone Weil était à Barcelone ; elle y était avec Aimé Patri [9]. Il est vrai, aussi insolite que ce puisse paraître, qu’elle fréquenta la Criolla [un bordel que fréquentaient « tantes et lesbiennes » de Barcelone. A.G.]. Il est vrai enfin (c’est Patri qui le raconte, comme le fait Michel dans Le bleu du ciel) qu’elle lui demanda de lui enfoncer des épingles sous les ongles, en guise d’entraînement aux tortures [10]. Ces deux faits suffiraient à identifier sans équivoque aucune Simone Weil sous le nom de Lazare. A l’évidence Bataille en eut connaissance. Par elle-même ou par Aimé Patri, ce qui serait plus vraisemblable ? Nous l’ignorons. Toujours est-il qu’il les a intégrés au récit, lui apportant ainsi une caution supplémentaire de véracité, véracité qui, pourtant, s’arrête là. Il est, aux dires de Simone Pétrement, extrêmement peu vraisemblable que Simone Weil fût à Barcelone en octobre 1934 et jouât un rôle dans l’insurrection. Le contraire serait trop important pour qu’elle n’en ait pas eu connaissance ; or elle l’ignore. [...] [11]." (op.cit., p. 262-263) »

Lazare e(s)t Simone Weil

Extrait du Bleu du ciel

«

Je la voyais en général dans un bar-restaurant derrière la Bourse. Je la faisais manger avec moi. Nous arrivions difficilement à finir un repas. Le temps passait en discussions.

Je la voyais en général dans un bar-restaurant derrière la Bourse. Je la faisais manger avec moi. Nous arrivions difficilement à finir un repas. Le temps passait en discussions.

C’était une fille de vingt-cinq ans, laide et visiblement sale (les femmes avec lesquelles je sortais auparavant étaient, au contraire, bien habillées et jolies). Son nom de famille, Lazare, répondait mieux à son aspect macabre que son prénom. Elle était étrange, assez ridicule même. Il était difficile d’expliquer l’intérêt que j’avais pour elle. Il fallait supposer un dérangement mental. Il en allait ainsi, tout au moins, pour ceux de mes amis que je rencontrais en Bourse.

Elle était, à ce moment, le seul être qui me fît échapper à l’abattement : elle avait à peine passé la porte du bar — sa silhouette décarcassée et noire à l’entrée, dans cet endroit voué à la chance et à la fortune, était une stupide apparition du malheur — je me levais, je la conduisais à ma table. Elle avait des vêtements noirs, mal coupés et tachés. Elle avait l’air de ne rien voir devant elle, souvent elle bousculait les tables en passant. Sans chapeau, ses cheveux courts, raides et mal peignés, lui donnaient des ailes de corbeau de chaque côté du visage. Elle avait un grand nez de juive maigre, à la chair jaunâtre, qui sortait de ces ailes sous des lunettes d’acier.

Elle mettait mal à l’aise : elle parlait lentement avec la sérénité d’un esprit étranger à tout ; la maladie, la fatigue, le dénuement ou la mort ne comptaient pour rien à ses yeux. Ce qu’elle supposait d’avance, chez les autres était l’indifférence la plus calme. Elle exerçait une fascination, tant par sa lucidité que par sa pensée d’hallucinée. Je lui remettais l’argent nécessaire à l’impression d’une minuscule revue mensuelle à laquelle elle attachait beaucoup d’importance. Elle y défendait les principes d’un communisme bien différent du communisme officiel de Moscou. Le plus souvent, je pensais qu’elle était positivement folle, que c’était, de ma part, une plaisanterie malveillante de me prêter à son jeu. Je la voyais, j’imagine, parce que son agitation était aussi désaxée, aussi stérile que ma vie privée, en même temps aussi troublée. Ce qui m’intéressait le plus était l’avidité maladive qui la poussait à donner sa vie et son sang pour la cause des déshérités. Je réfléchissais : ce serait un sang pauvre de vierge sale. »

Georges Bataille, Le Bleu du ciel , in Oeuvres complètes, tome III, Gallimard, p. 401-402.

Portrait très cru. « Désobligeant » ? Il est vrai que Bataille n’est pas porté à l’idéalisation de « la » femme, de « la » militante, etc... On lit plus loin (c’est Troppmann, le narrateur, qui parle) :

« Je racontai ma vie entière à cette vierge. Raconté à une telle fille (qui, dans sa laideur, ne pouvait endurer l’existence que risiblement, réduite à une rigidité stoïque), c’était d’une impudence dont j’avais honte. » (p. 404)

Mais il y a « pire » (le narrateur est à Londres ; il raconte à Lazare son « impuissance » avec Dirty que son indécence même (sa pure indécence) inhibe [12]) :

« — Qu’est-ce que vous voulez dire ?

— [...] Quand j’ai été à Prüm la retrouver, il était convenu qu’il n’arriverait plus rien du même genre, mais à quoi bon... Vous ne pouvez pas imaginer à quel degré d’aberration il est possible d’arriver. Je me demandais pourquoi j’étais impuissant avec elle, et pas avec les autres. Tout allait bien quand je méprisais une femme, par exemple une prostituée. Seulement, avec Dirty, j’avais toujours envie de me jeter à ses pieds. Je la respectais trop, et je la respectais justement parce qu’elle était perdue de débauches... Tout cela doit être inintelligible pour vous...

Lazare m’interrompit :

— Je ne comprends pas, en effet. A vos yeux, la débauche dégradait les prostituées qui en vivent. Je ne vois pas comment elle pouvait ennoblir cette femme...

La nuance de mépris avec laquelle Lazare avait prononcé "cette femme" me donna l’impression d’un inextricable non-sens. Je regardai les mains de la pauvre fille : les ongles crasseux, le teint de la peau un peu cadavérique ; l’idée me passa dans la tête que, sans doute, elle ne s’était pas lavée en sortant d’un certain endroit... Rien de pénible pour d’autres, mais Lazare me répugnait physiquement [13]. Je la regardai en face. Dans un tel état d’angoisse, je me sentis traqué — en train de devenir à demi fou — c’était en même temps comique et sinistre, comme si j’avais eu un corbeau, un oiseau de malheur, un avaleur de déchets sur mon poignet. » (p. 405)

Etc, etc.

Lazare est un « personnage terrible » — en effet. Mais plus complexe qu’il n’y paraît aux yeux de Bataille même. Comme le souligne aussi Michel Surya :

« Bataille donnera, vingt-cinq ans plus tard, un portrait de Simone Weil où il n’est certes pas difficile d’identifier à rebours les traits de Lazare... Mais l’amitié qui a pu, momentanément, être la leur y reparaît, débarrassée de tout ajout fictif et traumatique :

" ... bien peu d’êtres humains m’ont intéressé à ce point. Son incontestable laideur effrayait, mais personnellement je prétendais qu’elle avait aussi, en un sens, une véritable beauté (je crois encore que j’avais raison) [14]. Elle séduisait par une autorité très douce, très simple ; c’était certainement un être admirable, asexué, avec quelque chose de néfaste. Toujours noire, les vêtements noirs, les cheveux en aile de corbeau, le teint bistre. Elle était sans doute très bonne, mais à coup sûr un Don Quichotte qui plaisait par sa lucidité, son pessimisme hardi, et par un courage extrême que l’impossible attirait. Elle avait bien peu d’humour, pourtant je suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante qu’elle ne croyait elle-même [...] Je le dis sans vouloir la diminuer, il y avait en elle une merveilleuse volonté d’inanité." [15] »

- Critique n°40,1949.

Cette dernière citation, reprise partiellement par Sollers dans l’article publié plus haut, est extraite d’un texte peu connu, La victoire militaire et la banqueroute de la morale qui maudit, que Bataille écrit dans le numéro 40 de Critique (septembre 1949), la revue dont il est le directeur. Dans les années quarante, Simone Weil a beaucoup écrit [16]. Bataille lui-même a publié les trois volumes essentiels de La somme athéologique — L’expérience intérieure, Le coupable, Sur Nietzsche — et il vient de publier La part maudite (précédée de La notion de dépense, son texte de 1933), essai d’« économie générale ». Dans l’article de Critique, il développe certaines thèses de ce dernier livre et étudie longuement les idées exposées par Simone Weil dans son essai L’enracinement (« Le mot est désagréable, mais l’auteur le situe de telle sorte qu’il est possible de le tirer d’une gangue douteuse » écrit Bataille). Ce qui frappe est l’ambivalence (sans ambiguïté pourtant) du portrait que Bataille dresse de Simone Weil comme du regard qu’il porte sur sa philosophie (sa philosophie du travail, sa « recherche du bien », sa « foi éperdue dans le caractère absolu, éternel de l’obligation », « sa sombre méconnaissance du mal »).

L’envergure de la pensée de Bataille étant, aujourd’hui comme hier, à un tel point mésestimée, je republie cet article. Il n’est pas exclu qu’on puisse, malgré son caractère évidemment daté [17], en tirer quelques leçons historiques, philosophiques et politiques [18]. Dès les premières phrases, Bataille, après avoir évoqué la crise morale et sociale de la Grèce socratique, écrit :

« La crise actuelle n’est pas moins frappante et ses conséquences sont d’autant plus dignes d’attention que nous ne pouvons encore ni les connaître entièrement ni en mesurer l’ampleur. » [19].

La victoire militaire et la banqueroute de la morale qui maudit

SIMONE WEIL « L’ENRACINEMENT. PRÉLUDE À UNE DÉCLARATION DES DEVOIRS ENVERS L’ÊTRE HUMAIN », Gallimard, 1949, in-8°, 256 p. (« Espoir » » collection dirigée par Albert Camus).

1. Le triomphe de la morale au moment de la ruine de ses fondements.

Le plus souvent les principes qui décident de sa conduite ont représenté le point faible de l’homme, et bien que les apparences fussent trompeuses, la morale n’a jamais été qu’un problème irrésolu. Mais les difficultés s’accusent à des moments précis. L’essor de la morale philosophique, dans la Grèce de Socrate, fut ainsi le signe d’une vaste crise sociale : la civilisation se décidant, les vieilles lois religieuses ne suffisaient plus. La crise actuelle n’est pas moins frappante et ses conséquences sont d’autant plus dignes d’attention que nous ne pouvons encore ni les connaître entièrement ni en mesurer l’ampleur.

Le premier aspect de la crise où nous sommes entrés tient à l’impossibilité où la pensée moderne est, à la fin, de donner à la loi morale un fondement inattaquable, l’obligation cesse, dans le monde présent, de s’imposer sans discussion et, puisque l’on discute, elle perd son caractère obligatoire. Cette difficulté n’est pas simplement formelle : la loi morale est devenue douteuse et elle n’offre plus de ferme appui au moment où nous devrions tenir d’elle une rigueur inébranlable. Précisément, dans la mesure où la morale est notre souci, nous ne savons plus, en face du crime et du criminel, d’où nous tirons le droit de les condamner. Mais ceci est pire : lorsqu’un sacrifice nous est demandé, le sentiment d’obligation qui donnait la force de l’accomplir a cessé de s’imposer à la pensée réfléchie : seules la passion — ou la police — y peuvent subvenir.

Pour étrange que cela soit, cette défaillance intime coïncide avec un triomphe sans exemple de la morale. Récemment, dans le domaine de la politique mondiale, la morale a joué le premier rôle.

Ce grand succès ne rassure pas... C’est possible. Il n’en est pas moins vrai que nous avons vu la morale organiser la guerre, la gagner, et tenter d’instaurer une loi mondiale. Et si la victoire est douteuse, si son instabilité est certaine, les difficultés ont un sens précis. Seule une autre loi morale, plus logique, et plus dure, résiste à la volonté de soumettre le monde à une seule loi, de laquelle elle ne conteste que l’insuffisance. Si bien que les méchants, de tous côtés, semblent se taire, que, la guerre demeurant possible, elle semble ne pouvoir opposer que des méthodes différentes de bonté. Sans doute la loi fondamentale condamnant la guerre cessera d’être observée, mais chaque parti luttera — chaque homme mourra — pour une loi morale universelle.

2. La démocratie périrait de son triomphe si elle vivait sur une morale ruinée.

Je puis tout d’abord me demander si les grands succès militaires de la morale ne sont pas trompeurs, si l’immoralité — le fascisme — en succombant n’a pas ruiné la vertu de ses ennemis. Je songe à l’écroulement de la fortune de Napoléon : l’histoire est portée à dire qu’il fut superficiel et qu’en vérité cette défaite avait sapé une société que les vainqueurs voulaient maintenir intacte. De quelque manière qu’on l’envisage, il se peut que la seconde guerre ait épuisé la démocratie. Mais qu’elle soit ou non promise à la disparition, l’état délabré de la morale qui la fonde est liée à la précarité de sa victoire. Et si les deux sortes de démocraties, — ou l’une d’entre elles, — ont une prospérité durable, cela demandera que la morale soit d’abord remise sur des bases apparemment fermes.

3. De la morale marxiste.

De toute façon, la tâche incombe aux hommes du temps présent de justifier généralement les principes que le sort a consacrés au moment où leur apparent fondement leur manquait. Cela semble aisé du côté marxiste, où l’on s’en remet à l’histoire, à la force tenue pour un résultat des nécessités. Cela suppose toutefois un parfait renversement. La loi morale s’imposerait du dehors, du fait d’une action extérieure à la conscience des individus : elle pourrait être consciente sans doute, mais à la manière d’un fait, elle n’obligerait pas du dedans. Ainsi aucune réponse ne serait donnée à l’esprit avide du bien, qui cherche dans la nuit ce qui lui manque, et veut qu’un caractère obligatoire rende méconnaissable et impose ce bien qu’il désire.

L’issue marxiste est peut-être la seule possible, et la seule méritant d’être désirée. Mais en admettant qu’elle suffise, elle ne vaut qu’à la condition d’être acquise, sinon c’est dans la mesure où ceux qui la prônent la tiennent déjà pour telle. Il s’en faut d’ailleurs qu’une attitude excluant les questions pour ceux qui l’adoptent les exclue pour ceux qui les regardent faire. Nous verrons plus loin que le silence du marxisme n’a pas uniquement le sens qu’il se donne, qu’il implique même la réponse entière qui s’impose, mais n’est pas formulée.

4. La morale dans les démocraties parlementaires.

Ceci dit, il est clair que les libres démocraties vivent sur des positions mensongères. Elles se donnent l’unité intérieure qu’elles n’ont pas. Cette unité sembla se faire dans la condamnation du fascisme. Mais cette condamnation n’a pour base que la mémoire des souffrances endurées et du danger mortel couru — pour rigueur que la violence d’un mouvement de foule. L’idée qu’elle est fondée sur une loi morale inébranlable est évidemment naïve. Cette loi ruinée aujourd’hui quant aux fondements n’a même jamais été clairement reconnue. Je m’appuierai à ce propos sur L’Enracinement. Ce livre dont je parlerai longuement est bien l’ouvrage de morale le plus brûlant, le plus actuel. Simone Weil, qui l’écrivit durant l’occupation (ce fut une sorte de rapport sur la situation morale de la France, adressé au Comité de Londres), y exprime une foi éperdue dans le caractère absolu, éternel de l’obligation. Mais pour autant, il lui faut dénoncer l’incohérence d’un société où les manuels de classe font l’éloge des Romains, et où l’occupation de l’Indochine est tenue pour légitime. Elle écrit même, de façon paradoxale : « L’existence dans le christianisme contemporain d’un courant thomiste constitue un lien de complicité entre le camp nazi et le camp adverse » (p. 207 [20]). Aristote n’a pas protesté contre l’esclavage, saint Thomas procède d’Aristote... C’est là une exagération évidente, mais l’extrême équivoque morale où l’humanité se maintient n’en est pas moins vraie. L’obligation fait songer aux jeux d’enfants, où il est toujours possible de dire « Pouce », ou, plus commodément, d’être distrait.

Ceci dit, il est clair que les libres démocraties vivent sur des positions mensongères. Elles se donnent l’unité intérieure qu’elles n’ont pas. Cette unité sembla se faire dans la condamnation du fascisme. Mais cette condamnation n’a pour base que la mémoire des souffrances endurées et du danger mortel couru — pour rigueur que la violence d’un mouvement de foule. L’idée qu’elle est fondée sur une loi morale inébranlable est évidemment naïve. Cette loi ruinée aujourd’hui quant aux fondements n’a même jamais été clairement reconnue. Je m’appuierai à ce propos sur L’Enracinement. Ce livre dont je parlerai longuement est bien l’ouvrage de morale le plus brûlant, le plus actuel. Simone Weil, qui l’écrivit durant l’occupation (ce fut une sorte de rapport sur la situation morale de la France, adressé au Comité de Londres), y exprime une foi éperdue dans le caractère absolu, éternel de l’obligation. Mais pour autant, il lui faut dénoncer l’incohérence d’un société où les manuels de classe font l’éloge des Romains, et où l’occupation de l’Indochine est tenue pour légitime. Elle écrit même, de façon paradoxale : « L’existence dans le christianisme contemporain d’un courant thomiste constitue un lien de complicité entre le camp nazi et le camp adverse » (p. 207 [20]). Aristote n’a pas protesté contre l’esclavage, saint Thomas procède d’Aristote... C’est là une exagération évidente, mais l’extrême équivoque morale où l’humanité se maintient n’en est pas moins vraie. L’obligation fait songer aux jeux d’enfants, où il est toujours possible de dire « Pouce », ou, plus commodément, d’être distrait.

Mais Simone Weil elle-même a porté de l’eau au moulin des inconséquences. Rien n’est en principe plus ferme que la loi de la liberté d’expression. Elle s’en est néanmoins prise à cette loi.

« Il serait désirable, écrit-elle, de constituer, dans le domaine de la publication, une réserve de liberté absolue, mais de manière qu’il soit entendu que les ouvrages qui s’y trouvent publiés n’engagent à aucun degré les auteurs et ne contiennent aucun conseil pour les lecteurs. Là pourraient se trouver étalés dans toute leur force tous les arguments en faveur des causes mauvaises. Il est bon et salutaire qu’ils soient étalés. N’importe qui pourrait y faire l’éloge de ce qu’il réprouve le plus. Il serait de notoriété publique que de tels ouvrages auraient pour objet, non pas de définir la position des auteurs en face des problèmes de la vie, mais de contribuer, par des recherches préliminaires, à l’énumération complète et correcte des données relatives à chaque problème. La loi empêcherait que leur publication implique pour l’auteur aucun risque d’aucune espèce » (p. 27).

Des Caves du Vatican, Simone Weil dit qu’après la publication d’un tel livre, il n’est plus de motif « d’emprisonner un garçon qui jette quelqu’un hors d’un train en marche ». Mais, ajoute-t-elle (p. 28)

« si un écrivain, à la faveur de la liberté totale accordée à l’intelligence pure, publie des écrits contraires aux principes de morale reconnus par la loi, et si plus tard il devient de notoriété publique un foyer d’influence, il est facile de lui demander s’il est prêt à faire connaître publiquement que ces écrits n’expriment pas sa position. Dans le cas contraire, il est facile de le punir. S’il ment, il est facile de le déshonorer ».

On ne saurait souligner par une bizarrerie plus saillante l’impasse de la morale en régime libre. — Une telle loi ne peut être contestée. — Attendons : elle n’est pas même reconnue en fait ; en acte ou en opinion, l’État, les manuels d’histoire, la négligent. Par contre, la discussion est un droit incontesté. — Il n’empêche. Publiquement, nous devons mettre hors de contestation ce qui n’est bafoué que silencieusement.

5. Le sens d’une outrance.

L’ouvrage de Simone Weil est loin d’être toujours solide — une aveugle passion pour la lucidité y dissimule souvent le fond obscur des pensées — mais cette extrémité autoritaire y détonne. C’est qu’en vérité une loi morale incontestable est contraire au principe d’une démocratie, où, virtuellement, il n’est rien qui ne soit en question. Il faut aller plus loin : la démocratie étant pour cela le seul régime moral, l’antinomie réside dans la morale elle-même. — Si l’obligation morale est contestable, elle n’est plus obligatoire, mais punir la contestation est contraire à la morale. — L’obligation morale doit, pour être pleinement obligatoire, participer du caractère irraisonné d’un interdit, d’un tabou, mais elle est, dans cette mesure, étrangère à la morale, qui est la recherche du bien par l’homme doué de raison.

Bien entendu, l’effort de Simone Weil relève lui-même de cette définition (ce n’est pas une simple affirmation d’interdits). Il donne même à la recherche du bien un caractère si ardent que les simplifications apparaissent sous un autre jour. Ce n’est pas l’intelligence mais l’accent de Simone Weil qui entraîne : c’est par une tension extraordinaire que son livre frappe si vivement. Ce zèle excessif et cette défaillance à l’idée du manquement sont les signes d’une passion analogue à celle de l’amant pour l’être aimé, telle que la peur de perdre retire le sol. L’outrance autoritaire de Simone Weil peut être jugée odieuse, voire immorale (elle touche à l’immoralité de l’hitlérisme), mais c’est elle qui indique clairement que le bien recherché l’est par la passion : ce bien n’est pas l’intérêt bien compris des êtres humains, ni la commodité ni l’avantage de tous.

6. Le caractère de Simone Weil.

Disons d’ailleurs que s’il fallait juger de L’Enracinement sous l’angle pratique, ce livre ne retiendrait pas longtemps l’attention. De nombreuses recettes ont bien en vue l’intérêt étroit dont j’ai parlé : il s’agit de formules rebattues, ou inapplicables, ou paradoxales. La vigueur de l’expression, si elle en voile la faiblesse, ne peut le faire qu’un instant. Elle préconise la répression du mensonge de presse (peut-être même, Simone Weil est-elle, en partie, responsable, par le moyen terme d’une ordonnance de 1945, de la privation de droits civiques dont Aragon, pour cette raison, vient d’être frappé) ; elle propose, pour parer au danger totalitaire, d’interdire à l’intérieur des partis politiques l’exclusion pour délit d’opinion. Elle découvre une cause dont les effets nous accablent, et elle écrit (p. 221) :

« L’esprit de vérité est aujourd’hui presque absent et de la religion et de la science et de toute pensée. Les maux atroces au milieu desquels nous nous débattons, sans parvenir même à en éprouver tout le tragique, viennent entièrement de là. »

Ces faiblesses et bien d’autres, en leur éloquence précise, témoignent d’un don-quichottisme en même temps glacé et touchant, sûrement admirable, mais de nature à décourager.

J’ajouterai ici que j’ai rencontré autrefois Simone Weil : bien peu d’êtres humains m’ont intéressé au même point. Son incontestable laideur effrayait, mais personnellement je prétendais qu’elle avait aussi, en un sens, une véritable beauté. (Je crois encore que j’avais raison.) Elle séduisait par une autorité très douce, et très simple ; c’était certainement un être admirable, asexué, avec quelque chose de néfaste. Toujours noire, les vêtements noirs, les cheveux en ailes de corbeau, le teint bistre. Elle était sans doute très bonne, mais à coup sûr un don Quichotte qui plaisait par sa lucidité, son pessimisme hardi, et par un courage extrême que l’impossible attirait. Elle avait bien peu d’humour, pourtant je suis sûr qu’intérieurement elle était plus fêlée, plus vivante, qu’elle ne croyait elle-même. Le portrait qu’en fit Simone Pètrement (donné dans le n° 28 de cette revue) est certainement juste. Simone Pètrement avait communié avec elle dans l’admiration d’Alain — qui fut leur commun professeur — et de sa doctrine. Mais, moralement et intellectuellement, j’imagine qu’elle admira davantage Simone Weil — et sans doute avec raison. De son amie, elle n’a pas vu le côté « néfaste », ni l’extraordinaire inanité. Je le dis sans vouloir la diminuer, il y avait en elle une merveilleuse volonté d’inanité : c’est peut-être le ressort d’une âpreté géniale, qui rend ses livres si prenants — et l’explication d’une mort qu’elle-même s’imposa par outrance (elle avait les poumons atteints, elle ne voulut manger, à Londres, qu’une ration française).

J’ai cru heureux dans l’incohérence morale où nous sommes, d’avoir pu situer de cette façon, non celle qui voulut sauver l’avenir de ce pays, mais plutôt celle qui écrivit :

« ... ce qui est spirituellement bien est bien à tous égards, sous tous les rapports, en tout lieu, en toutes circonstances » (p. 172).

7. Du bien immuable à la recherche dans la nuit.

L’idée d’un bien immuable est ancienne, ce qui étonne est qu’elle soit exprimée de nos jours sur ce ton de sérénité glaçante. Nulle contradiction n’atteint l’auteur, qui en dit :

« On ne peut pas prouver par une démonstration de l’espèce géométrique que c’est une erreur, car l’obligation est d’un ordre de certitude bien supérieur à celui où habitent les preuves » (p. 13).

Bien entendu, nul ne peut répondre, mais nul n’est avancé ; qui n’a pas au préalable la certitude de l’obligation ne l’acquiert pas en lisant. Une impuissance fondamentale, que rien ne sert de nier, ne saurait en être touchée. Cette force faite d’inanité déçoit, même elle effraie, quand la contagion qu’elle subit — le besoin d’agir, de changer le monde — rapproche, cesse du moins d’éloigner de l’esprit totalitaire celle qui écrivit ces lignes pénibles :

« Dans les moments suprêmes, qui ne sont pas nécessairement ceux du plus grand danger, mais ceux où l’homme se trouve, dans le tumulte des entrailles, du sang et de la chair, seul et sans stimulants extérieurs, ceux dont la vie intérieure procède tout entière d’une même idée sont les seuls qui résistent. C’est pourquoi les systèmes totalitaires forment des hommes à toute épreuve » (p. 120).

Mais n’est-ce pas le défaut d’unité intérieure où nous nous trouvons qui ouvre justement la crise ou le problème de la morale et les ouvre devant la certitude totalitaire ? Aussi bien l’intangible foi de Simone Weil ne peut-elle être, directement, d’aucune aide à qui cherche le bien sans le connaître d’abord. Si au sein de la certitude, elle n’avait pas vu l’au-delà de la certitude, si la force en elle n’avait pas été un masque de la faiblesse, la lecture de ses écrits n’aurait pas d’autre valeur que celle des moralistes vichyssois, auxquels, si elle n’avait une manière de génie, il lui arriverait de ressembler. Mais si l’affirmation d’un bien immuable est en elle le signe d’une tension, je puis de cette tension discerner l’effet dans un mouvement vers un point qu’elle ne visait pas, que du moins, elle n’avait pas conscience de viser.

8. L’Enracinement.

Il est de bonne méthode de tirer d’un auteur une vérité qui lui échappait : de celle qui affirma l’immuabilité des lois, le témoignage d’un sentiment en désaccord avec ce principe. Si une recherche du bien a été entière et brûlante, elle pourra se trouver en un sentier qu’elle suivit égarée, non en pleine connaissance des lieux où il mène. Cherchant de mon côté ma voie, je puis m’intéresser à la séduction subie par qui croyait suivre la voie contraire. La coïncidence d’esprits tout à fait opposés peut avoir une valeur probante. Ceci mérite de retenir l’attention, car il n’est pas aujourd’hui de problème qui ait plus de sens.

Une recherche surprenante, que désigne d’ailleurs le titre, apparaît au premier plan de L’Enracinement. Le mot est désagréable, mais l’auteur le situe de telle sorte qu’il est possible de le tirer d’une gangue douteuse. La conception générale de Simone Weil est donnée dans une première partie où il est dit que l’obligation est un principe fondamental. Or « l’objet de l’obligation... est toujours l’être humain comme tel » (p. 10). L’obligation se rapporte toujours aux « besoins vitaux de l’être humain » (ainsi je dois nourrir mon semblable s’il a faim). Au-delà de la faim et du froid, des besoins d’ordre, de liberté et d’obéissance, d’égalité et de châtiment d’autrui..., « l’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine » (p. 46). « Un être humain, dit Simone Weil, a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. » Il s’agit de l’ensemble le dépassant auquel appartient toujours un homme. Le paradoxe chargé de sens est de donner cet ensemble, indépendamment de l’intérêt pratique, comme un besoin, en conséquence, d’après la manière de penser de l’auteur, comme le point de départ d’un besoin. On admettait pour l’individu, l’obligation de répondre aux besoins d’un ensemble d’hommes ; je dois à mon pays le « service militaire »... L’accent est mis sur la situation inverse. Pour Simone Weil l’obligation du « service militaire » est d’une autre espèce que celle dont elle définit le caractère fondamental. Ce n’est pas une obligation éternelle, car elle est due à la collectivité, et la collectivité n’a pas comme l’être humain une destinée éternelle. De toute éternité, au contraire, je dois donner du pain à mon semblable, s’il en manque et, si je puis, enraciner ceux qui n’ont plus de racine. C’est bizarre... — il n’importe : une chose qui est tantôt une communauté, tantôt un milieu vital, est définie comme un bien, d’ordre spirituel. Exactement, l’homme actuel étant souvent déraciné, l’enraciner à nouveau est un bien de première importance. Créer certains liens de vie entre des hommes pourrait à ce compte être le bien par excellence.

Il faut dire que la pensée de Simone Weil n’est pas ferme : elle ne désigne pas clairement la collectivité, qu’elle prend même en principe en mauvaise part.

« Platon, dit-elle, a le mot le plus juste en comparant la collectivité à un animal. Et ceux que son prestige aveugle, c’est-à-dire tous les hommes, hors des prédestinés, appellent justes et belles les choses nécessaires étant incapables de discerner et d’enseigner quelle distance il y a entre l’essence du nécessaire et celle du bien » (p. 121-122).

Mais l’incohérence est sans doute superficielle. L’enracinement désigne la collectivité intime, un milieu de vie riche de poésie et de beauté, qui fait participer ceux qui s’y trouvent à une grandeur tenant du prodige. C’est ce milieu et cette intimité que détruit la conquête. La conquête en effet déracine les individus : un peuple vivant sous le joug d’un autre est fatalement déraciné, privé du bien le plus important. Sous un nom déplaisant, l’idée d’enracinement est plus riche, que celle de culture, avec laquelle on peut la confondre (« culture » désigne trop l’effort individuel, un bien accessible par de grossiers moyens). La pensée enchevêtrée de Simone Weil s’éclaire d’ailleurs sous un autre angle. Elle préfère à toute autre la collectivité que frappe le malheur. Elle parle avec un mouvement violent des Carthaginois dont la ville devait être rasée, qui « éclatèrent en cris d’indignation, puis en larmes », qui « appelaient leur patrie par son nom, et, lui parlant comme à une personne... lui disaient les choses les plus déchirantes ».

« Ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle et fragile et périssable, dit-elle, est autrement chaleureux, que celui de la grandeur nationale. »

« C’est que la compassion pour la fragilité est toujours liée à l’amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d’une existence éternelle et ne le sont pas » (p. 148).

Mais elle va beaucoup plus loin. Le bien qu’elle désire est si étranger au bien-consortium d’intérêts qu’elle écrit :

« Si une nation dans son ensemble était assez proche de la perfection pour qu’on pût lui proposer d’imiter la passion du Christ, certainement cela vaudrait la peine de le faire. Elle disparaîtrait mais cette disparition vaudrait infiniment mieux que la survie la plus glorieuse » (p. 139).

9. Le bien est donné dans la communication qui implique la loyauté.

Ces jugements de valeur laissent entrevoir une cohésion qui échappait à l’auteur, dont elle aurait ruiné les croyances ; elle lui aurait montré, au lieu du mal, une voie hors de laquelle nul ne peut accéder, plus loin que le bien vulgaire, à ce bien majeur.

Si la fin de la morale est l’être humain, si plus précisément cette fin demande que nous créions un lien de vie entre les êtres, nous pouvons tenter de dire : la communication est le bien.

Ce n’est pas clair. Mais à la base de toute morale est le privilège, la dignité privilégiée de l’être humain. Qu’une morale existe est possible pour la raison que l’homme n’est pas donné à ses semblables tout bonnement, du dehors comme un fait, comme la pierre ou l’outil, mais comme une intimité, une présence souveraine, digne de respect infini et tenant sa souveraineté d’un caractère que le nom de prodige évoque. Ce caractère ne dépend pas de l’existence d’un bien formel. S’il implique la formule de Kant : « L’être humain ne doit pas être traité comme un moyen mais comme une fin », le bien ne pourrait être saisi dans cette formule s’il n’était d’abord donné dans un prodige, qui étonne et transit intimement. Si l’on veut, ce n’est pas le ciel étoilé c’est l’intimité de l’être humain — l’inintelligible présence, au sein de l’univers, de cette intimité, périssable et particulière, particulière et, dans le même instant, égale à l’immensité de l’univers — qui arrache le cri d’une peur émerveillée.

La formule de Kant se réfère à l’être raisonnable ; mais la raison n’est ici que la mesure à laquelle rapporter ce qui est par essence démesuré, le bien incommensurable, et souverain, qu’est l’être intime et insondable. La raison introduit la conscience claire et distincte, mais ce bien est justement ce que la conscience claire ne peut ramener à ses normes et qu’elle n’appréhende qu’excédée, sentant ses limites dépassées. L’être raisonnable est peut-être le seul qui ait conscience de ce bien mais cette conscience diffère de celle d’une chose donnée dans les mesures de la raison : c’est la conscience claire dépassée et renversée. La raison n’y a qu’un rôle, de sombrer — comme le soleil sombre si la nuit tombe — en un désastre qui accroît l’intensité : la lumière, cédant à la nuit, n’y est pas plus forte, mais elle révèle en faiblissant quelque chose de l’irrévélable vérité de la nuit, ce que la nuit a d’incommensurable à la lumière.

Ce rôle de la raison ressort clairement si nous rions : l’objet du rire est donné banalement dans un acte excédant la raison ou lui manquant, ainsi la révélation du risible tient-elle à l’usage de la raison, mais ce qu’il révèle n’en est pas moins donné par-delà la raison : un homme parfaitement raisonnable ne rirait pas. Bien entendu cette essence n’est pas purement négative : il serait facile de montrer que le monde du risible est donné dans cette inintelligible présence, qui, tout aussi bien, extasie ou fait monter les larmes aux yeux. Le fait que, loin d’apparaître souverain, le risible est, la plupart du temps, objet d’un sentiment de supériorité du rieur est seulement équivoque : à volonté, nous apercevons le caractère souverain du risible, même il est nécessaire de reconnaître en profondeur le caractère risible de ce qui est souverain pour ne pas confondre, comme à l’ordinaire, souverain et sérieux, ou majestueux et, de la sorte, glisser vers une notion servile, utilitaire, de ce qui, étant souverain absolument, est libre de toute fin autre que soi-même, est donc libre sans limites, c’est-à-dire entier non-sens (car s’il n’était pas non-sens, ce qui est souverain servirait une autre fin).

Cet élément donné dans le rire l’est bien dans une communication immédiate, convulsive, procédant d’un lieu de vie entre les rieurs. S’il s’agit du rire, ce lien est seulement de complicité. Mais la communication furtive du rire est peu de chose auprès des communications fortes dont l’ensemble entre en composition dans les fêtes. La plus claire et la plus profonde est peut-être donnée dans le cas d’un malheur public (la fête, d’ailleurs est toujours, par quelque côté, un rappel du malheur, le malheur a lui-même une affinité secrète avec la fête, à laquelle est propice le rapprochement des coeurs et les larmes qu’il fait couler). Le malheur dans la fièvre met en cause ce souverain bien, à quoi rien n’est comparable, qui ne peut être subordonné ni humilié, qui, par nature, diffus et insaisissable, est pourtant plus précieux que la vie : le malheur a le pouvoir de rendre sensible, dans la communion intime des cœurs, cette part divine, propre aux hommes, périssable mais telle qu’en vue d’en éviter la ruine il n’est rien qui ne doive être tenté. Ceci ne renvoie pas toujours à la collectivité stable et formelle : de toute réunion d’êtres humains, ce sentiment peut naître, il peut naître de l’amitié, et dans l’amour d’un homme et d’une femme son intensité est déchirante. Il va de soi que cette valeur varie en des circonstances diverses : elle peut être instable, ou formelle, bornée à la communauté sanguine, universelle... Mais la conscience de participer au bien souverain dont j’ai parlé implique, chez chacun de ceux qui l’éprouvent, dans les fêtes ou dans les malheurs qui les assemblent, la foi dans la loyauté des autres. Le rire se contente d’une complicité furtive, mais si quelque bien souverain se révèle sans équivoque, il exige de chacun de ceux qui le tiennent pour leur des relations loyales avec les autres. Ce bien en effet se révèle à la condition de cette loyauté, qui se distingue à peine du sentiment qu’il a le plus grand prix. S’il a le plus grand prix, rien ne compte davantage que l’intime union dont il procède (à laquelle Simone Weil donne le nom statique d’enracinement). Le langage des hommes actuels laisse peu de moyens d’accéder à ces régions intimes de l’être, confondues avec celles que découvre la solitude, mais nos ancêtres lointains surent par expérience que ces accès dépendaient de ferveurs communes et de la transparence, impliquant la loyauté, des êtres qu’elles réunissent.

10. La loyauté et le don.

La communion veut l’ouverture d’un être humain à ses semblables, à ceux du moins qui partagent son sort et sont ses proches : c’est là le principe de la loyauté. La conscience de l’enjeu, d’une valeur divine, souveraine, à laquelle seuls peuvent en fait accéder des hommes loyaux, est à l’origine des conduites recommandées par la morale. Ainsi la base de la loyauté n’est-elle pas l’obligation mais la générosité, l’existence d’un trop-plein débordant dans les fêtes, ruinant toute mesure entre les participants. Ceci revient à dire que seules les conduites souveraines de la fête, où rien n’est mesuré à l’intérêt, permettent à des hommes de révéler d’eux-mêmes la part divine, qui ne peut être aucunement asservie — présence inutile au sein d’un univers souverain, qui est lui-même une présence inutile. Un homme a le sentiment de cette part divine en lui, souveraine et irréductible à l’intérêt, si le groupe dont il fait partie, qui fait réciproquement partie de lui-même, s’identifie à cette grandeur ; il n’est pas seulement, selon le mot de Simone Weil, enraciné : il est souverain au sein d’une entité souveraine, et, sans obligation, la loyauté est en lui la même chose que la force.

La considération selon laquelle la générosité et non l’intérêt est à la base des relations sociales est d’une importance fondamentale. L’intérêt varie suivant les circonstances. Je puis avoir intérêt à nuire à tel être avec lequel j’ai associé mes intérêts. Il faut donc en toute association d’intérêts un principe plus fort que l’intérêt, donné dans la générosité, qu’exige pour avoir lieu la communication profonde. Sans doute l’intérêt bien compris peut à lui seul commander la loyauté, mais en fait la loyauté, c’est-à-dire la communication, dut être et demeure en principe préalable à l’association des intérêts. Les intérêts ne sont vraiment associés qu’à la base d’une communication, donc d’une loyauté déjà données, ce qui a lieu dans une famille, un clan, une cité, une nation, une amitié. Sinon l’association est provisoire et conditionnelle. Naturellement, il y a des gens pour trahir une loyauté donnée dans la communication ; d’autres, au contraire, observent la loyauté dans une association d’intérêts conditionnelle. Mais, dans le premier cas, la déloyauté revêt le traître d’opprobre, dans le second cas, elle peut, si aucune loi ne permet de la punir, être tenue pour preuve d’intelligence. Dans le premier cas, sans effort, un homme peut être loyal contrairement à son intérêt (s’il doit par exemple exposer sa vie), dans le second, si c’est légalement faisable, nul ne s’étonnera de voir un homme d’affaires dénoncer un contrat, laissant ses partenaires dans la détresse.

Ceci fait ressortir la valeur pratique — l’intérêt — que présentent en second lieu les conduites fondées sur une générosité souveraine, c’est-à-dire l’intérêt du bien. On admet facilement que le bien n’est tel que désintéressé. Mais souvent l’intérêt commun pour l’individu est opposé à l’intérêt propre. Dès lors une action personnellement désintéressée est tenue pour conforme au bien, alors que sa valeur se limite à répondre à l’intérêt commun. Ce n’est pas seulement contraire à un sentiment fort concernant le bien, les faits montrent assez clairement que la conduite individuelle désintéressée n’est pas liée de façon fondamentale à la considération de l’intérêt commun, mais au pouvoir d’un bien souverain, dont la nature est d’être irréductible à l’intérêt. Le principe selon lequel le lien du bien et de l’intérêt est un effet secondaire, en une certaine mesure indifférent, répond heureusement à l’exigence formulée depuis longtemps, mais il est sûrement conforme au caractère souverain de ce qui est le bien de donner à cette affirmation une valeur de défi. Elle va, dirait-on, contre le sentiment général. Mais donnerait-on le nom de sentiment à ce qui, de toute évidence, est facilité, et qui suppose une âme servile, librement asservie à la nécessité.

11. Le « mal » qui est la voie du bien.

Ce qui d’ordinaire justifie à leurs propres yeux ceux qui donnent à l’intérêt commun la place du bien (ce qui fut d’abord, à partir d’une loyauté généreuse, par un glissement du sacré — irréductible à l’utilité — à l’utile) c’est que les formes immédiates du bien donnent à la loyauté les plus courtes limites.

La loyauté, n’étant pas due en dehors d’une communication de fait, n’est pas due aux étrangers. Ce n’est pas si simple, mais de toute façon, la loyauté liée à la communication est loin d’exclure généralement la loyauté. L’humanité ne suffit pas d’emblée à fonder les liens de la communication profonde, qui demandent d’abord d’être donnés dans l’expérience proche, ainsi dans les limites d’un clan. Un sentiment relativement fort annonce bien l’universalité de la communication entre les hommes : l’interdit général frappant le meurtre en est la preuve. Mais par ailleurs la transgression de l’interdit est justement la voie par laquelle la communication profonde est opérée rituellement.

L’accès de la sphère sacrée n’appartenant qu’à des hommes loyaux ne leur est néanmoins donné que dans un manquement à la loyauté. Cette condition est intelligible. Si la communication a pour objet la part divine, ou souveraine, qui demeure en nous, elle suppose violer, fût-ce en un temps court et clairement délimité, les lois qui s’opposent aux conduites souveraines. Ouvertement le sacrifice, qui, au moment noué d’une fête, est le viol d’un interdit, a le sens d’un crime. La misère de la morale est de s’être détournée, par impuissance, de ce caractère abyssal du bien. Elle ne l’ignore pas parfaitement si elle le méconnaît : la mort en croix dans le christianisme ménage l’ouverture à la terreur inhérente au bien. Mais le christianisme est d’abord morale : c’est pourquoi il ne peut justifier un crime dont il affirme inintelligiblement qu’il répondit à l’intérêt commun (dans le mystère de la Rédemption, un souverain fut supplicié et le sang de la croix rendit l’humanité au royaume de Dieu, mais ces propositions « irréductibles à l’intérêt » sont formulées en termes intéressés), mais le viol de la loi qui seul nous rend à la sphère souveraine est attribué à la volonté malfaisante. Cette méconnaissance sans doute ne va pas sans ambiguïté : le Christ dans le sacrifice prend sur lui les péchés du monde, et de la sorte il est ramené à la position initiale d’une transgression de la loi nécessaire à la vie souveraine. Le christianisme en ses formes intenses demeure même si près de la vérité brûlante, qu’il osa bénir la faute originelle, chargée tout entière du crime de la croix : dans l’expression « felix culpa » est sauvegardé le sentiment sournois que l’amour du Christ où se révèle la profondeur de la foudre des âmes, ne serait pas s’il n’était donné dans l’ivresse d’un supplice.

Que le christianisme soit morale et par là l’instrument de l’instauration d’un ordre vivable, ne saurait tomber sous le coup d’une critique grossière. Mais, ce qui fut sans doute inévitable, il a donné une consécration à la confusion entre l’intérêt et le bien. Simone Weil elle-même savait que la vérité du christianisme n’était pas le bien public, mais ce que les mystiques révélaient. Elle se laissa aller à la séduction des œuvres utiles, mais elle ne rendit pas moins au mal un témoignage semblable à celui des mystiques. Indubitablement il y eut en elle au-delà des œuvres utiles un attrait dominant vers le mal et le dérangement de l’ordre des choses qu’est le malheur. Ce n’est pas hasard si de la vérité du patriotisme, elle ne sut pas donner d’image plus poignante que celle de Carthage en larmes, et à coup sûr, elle dévoila ce qu’elle avait au fond du cœur, plaçant au-dessus des autres nations celle, imaginaire, qui d’elle-même s’anéantirait comme le Christ sur la croix. Il est vrai que la fulguration en elle à l’idée de l’anéantissement se lie à la considération précise du bien public. Mais la fulguration elle-même est incommensurable à l’intérêt.

12. La ferme position du « bien » irréductible à l’intérêt.

En ce monde où l’homme est généralement atténué, rarement menacé par le libre jeu des passions, les conduites conformes au bien public ne peuvent qu’être données comme telles, et non comme les dictats d’un autre monde. Elles ne peuvent être aujourd’hui garanties par des jugements qui non seulement punissent mais maudissent. Le sentiment fort du bien n’en est pas moins la même chose que l’homme, et nous cesserions d’être humains si nous lui devenions étrangers.

Dans ces conditions la critique des valeurs cesse de porter sur la valeur utile des actes, elle a pour objet les formes, — les entités sociales, — que donnent au bien les communications profondes des hommes : les clans, les cités, les nations... Mais ces entités eurent d’abord une réalité religieuse, dont le christianisme opéra le dédoublement : l’unité de communication qu’est le bien devint, d’une part l’Église et Dieu, et de l’autre l’État et la Nation, toutes entités glissant au souci majeur de l’intérêt (du bien commun). La perte de prestige du christianisme a laissé l’État dangereusement seul. L’État est devenu la forme vide de ce que fut le bien, quand la cité divine se confondait avec le don que le citoyen lui faisait loyalement de sa vie. La décadence du bien est donnée dans le caractère, d’une part cyniquement intéressé, d’autre part privé de vérité abyssale, de la Nation-État du monde moderne : c’est la caricature du bien, qui exige de l’individu un don de soi nécessairement triste, souvent consenti à regret, au point d’être lamentable. C’est de cette critique, non d’une condamnation mal fabriquée, incohérente et pharisienne de l’hitlérisme que procéderait une morale authentique des démocraties libres. L’individu occidental ne peut trouver le bien dans la Nation ou l’État que pour y apercevoir aussitôt les principes d’intérêt qui le limitent, le ravalent et en font une dérision. Dès lors c’est l’ensemble de l’humanité, ce n’est plus un groupe étroit qui peut lui proposer dans sa plénitude la communication avec ses semblables. C’est dans le monde seulement qu’il peut trouver la forme de l’humanité, la vérité digne d’émerveiller qu’est l’existence de l’homme, qui dans l’immensité de l’espace et du temps révèle une poésie chargée des violences de l’orage.

Implicitement, ceci est donné dans la morale liée au marxisme, que les marxistes refusèrent de formuler. Cette morale a deux aspects : elle fonde l’organisation générale des conduites sur l’intérêt public, dans sa coïncidence avec l’intérêt privé. Elle ne laisse ouverte à la position du bien qu’une issue : seule l’humanité, en un monde marxiste, peut revêtir un sens sacré, à l’exclusion des nations particulières et plus généralement des États (fût-ce de l’État universel, le marxisme s’opposant à toute forme d’État).

Bien entendu les parcours immédiats de la société marxiste s’éloignent sensiblement de ces principes. À quoi il est nécessaire d’ajouter que cette société délivrée des survivances du passé tend à réduire l’homme à sa valeur d’usage, à en nier la part irréductible à l’intérêt. Elle doit revenir malgré cela, ou du fait de s’être exagérément avancée, au vomi de la morale ancienne, fondée sur l’appartenance à l’État et à la Nation. Mais la condamner à partir de là est peut-être le plus lourd danger inhérent à la position d’une morale dégagée de la servitude. Car l’existence de la société marxiste telle qu’elle est n’est sûrement pas donnée dans la méchanceté d’une certaine sorte d’hommes. Et ce n’est pas dans la condamnation d’autrui, mais dans une conduite positive que peut être atteint le bien dont l’essence est de ne céder ni au goût de servir ni à celui de condamner. D’aucune façon l’existence de la société marxiste telle qu’elle est n’est une épreuve que l’humanité avait le loisir d’éviter. Tout en effet dans cette tentative est centré vers le bien dont j’ai parlé. Elle n’a pas d’autre issue et les ponts sont coupés derrière elle : le retour en arrière, que pour survivre elle dut accomplir, est une commodité provisoire et une tromperie, un remède à l’impuissance et un temps de repos. Quant à la négation des valeurs inutiles, comment ne pas voir qu’elle achève d’ouvrir et n’a pas le pouvoir de fermer l’horizon : à l’horizon, nécessairement, l’existence humaine, en un moment de son inutilité se révèle à elle-même comme étant elle-même sa seule fin. Est-il rien de plus favorable à la négation de ces valeurs pauvres, subsidiaires et vaniteuses, extérieures à cet « anéantissement de l’être en un brillant intérieur et aveugle », qui, dans l’identité de l’objet au sujet, s’oppose essentiellement aux formes avares et limitées qui résultent du souci du bien public ?

Ceci peut sembler dur et en même temps léger. Les communistes ne peuvent que me comprendre mal et ceux qu’ils effraient penseront au danger d’une servitude généralisée de l’homme. Ces derniers penseront, à tout le moins, qu’à ne pas lutter contre la montée de la servitude, elle risque de recouvrir le monde. Mais qui ne voit au même instant, si servitude socialiste il y a, qu’elle résulte de la charge assumée par le marxisme de remplacer les institutions qu’il abolit par d’autres, plus autoritaires ? Or il n’est pas d’entreprise politique qui refuse ce terme : il faut à la fin remplacer ce qu’on ruine. Mais sans parler maintenant des conséquences précises de ce principe, j’affirmerai sans attendre ceci : que nul n’a une passion assez grande pour le bien dont j’ai parlé s’il ne renonce pas pour ce bien à une direction des autres n’entraînant pas seulement leur servitude mais la sienne.

Il sera facile, en son temps, de montrer la cohérence de cette attitude. Mais il me semble l’affirmant avoir répondu à la passion brûlante de chaque page de l’œuvre de Simone Weil : les données enchevêtrées de la vieille morale la paralysèrent, sans toutefois empêcher de transparaître les fins qu’elle visait au travers d’elles. Je puis maintenant insister sur le fait d’un moment convergent vers ce bien irréductible à l’intérêt. Ce n’est pas le hasard si Simone Weil refusait, malgré tout, de déshonorer le criminel, si elle dénonça dans le service de l’État qui éloigne du bien, si elle demanda aux mystiques non à l’Église, la vérité du christianisme, et si, dans ses écrits comme dans sa vie elle manifesta une aussi parfaite irréductibilité à l’intérêt. N’a-t-elle pas affirmé au surplus, que le bien, profondément, est inaccessible, que seul l’éveil incessant en approche. Après cela, sa bonne volonté, son goût des oeuvres et sa sombre méconnaissance du mal ne sont que les signes d’impuissance d’une vérité morte, mais dont elle sut tirer les conséquences sans faiblir.

Georges Bataille, Critique n° 40, septembre 1949, p. 789-803.

Oeuvres Complètes, Tome XI, Gallimard, 1988, p. 532-549.

DOCUMENTS SUR

Simone Weil presque sainte

Une émission préparée par Oliver Germain-Thomas et Pierre-André Boutang.

Réalisation : Parviz Kimiavi.

FR3, Océaniques, 25-04-1988, 46’53".

Avec le philosophe Gustave Thibon qui l’a connue et a fait découvrir son oeuvre, et Maurice Schumann, porte-parole de la France libre.

Avec le philosophe Michel Serres.

Lectures : Simone Weil est interprétée par Danièle Netter.

Pour le centenaire de la naissance de Simone Weil, de nombreuses publications virent le jour [21]. France Culture consacra une série d’émissions à la philosophe.

2009 : centenaire de Simone Weil

Raphaël Enthoven, Les Nouveaux chemins de la connaissance

Semaine du 2 au 6 mars 2009.

Semaine du 2 au 6 mars 2009.

1. Introduction.

avec Laure Adler, auteure de L’insoumise et de Sylvie Weil, auteure de Chez les Weil : André et Simone.

2. La condition ouvrière

avec Robert Chenavier, auteur de Simone, une philosophe du travail et de Simone Weil : l’attention au réel.

3. L’engagement politique

avec Bertrand Saint-Sernin, auteur de L’action politique selon Simone Weil pdf

. (L’enregistrement manque provisoirement).

. (L’enregistrement manque provisoirement).

4. La pesanteur et la grâce

avec Florence de Lussy (Simone Weil : sagesse et grâce violente) et Dominique Bourel, auteur de Simone Weil et la question juive : nouvelle réflexion.

5. L’enracinement

L’obligation et le droit.

avec Sylvie Courtine-Denamy, auteure de Simone Weil. La quête de racines célestes et Martin Steffens, auteur de (Prier 15 jours avec) Simone Weil éditions Nouvelle Cité, 2009.

Simone Weil : sagesse et grâce violente

L’oeuvre de Simone Weil est complexe, presque inclassable. Allant à l’encontre des idées reçues et des prêts-à-penser, profondément originale tout en répondant à des attentes modernes, à l’image d’une vie engagée à l’extrême, brûlée en quelque sorte. L’ensemble des contributions réunies ici par Florence de Lussy permet d’embrasser toute la richesse de cette pensée sans en atténuer les ambiguïtés et la radicalité, de déployer le faisceau de ses interrogations sur le totalitarisme, le marxisme et la religion, la science et le travail, l’action et la non-action, la source grecque et le gnosticisme, l’anti-judaïsme, la politique... Ce volume rend hommage à une philosophe au regard puissant et libre qui projette sur nos ombres une lumière violente. — 4e de couverture — (date de publication : janvier 2009)

L’oeuvre de Simone Weil est complexe, presque inclassable. Allant à l’encontre des idées reçues et des prêts-à-penser, profondément originale tout en répondant à des attentes modernes, à l’image d’une vie engagée à l’extrême, brûlée en quelque sorte. L’ensemble des contributions réunies ici par Florence de Lussy permet d’embrasser toute la richesse de cette pensée sans en atténuer les ambiguïtés et la radicalité, de déployer le faisceau de ses interrogations sur le totalitarisme, le marxisme et la religion, la science et le travail, l’action et la non-action, la source grecque et le gnosticisme, l’anti-judaïsme, la politique... Ce volume rend hommage à une philosophe au regard puissant et libre qui projette sur nos ombres une lumière violente. — 4e de couverture — (date de publication : janvier 2009)

Florence de Lussy était l’invitée d’Alain Veinstein le 28 avril 2009.

Archives A.G.

Quelques liens

Site d’Hommage à Simone Weil

Site d’Hommage à Simone Weil

Pensées de Simone Weil

Pensées de Simone Weil

Simone Weil sur l’encyclopédie de l’Agora (site très riche)

Simone Weil sur l’encyclopédie de l’Agora (site très riche)

{Le travail ou l’expérience de la nécessité} pdf

{Le travail ou l’expérience de la nécessité} pdf

.

.

Quelques articles récents :

Chantal Delsol, Simone Weil et le rejet des partis politiques

Chantal Delsol, Simone Weil et le rejet des partis politiques

Alain Dreyfus, Simone Weil, l’incandescente

Alain Dreyfus, Simone Weil, l’incandescente

Eugénie Bastié, Simone Weil, prophète pour notre temps.

Eugénie Bastié, Simone Weil, prophète pour notre temps.

Simone Weil : Écrits sur l’Allemagne 1932-1933 (Rivages) / Revue Politique étrangère ? Printemps 2015. La chronique de Jacques Munier.

[1] Cf. Simone Weil chez Gallimard.

Simone Weil, L’enracinement (pdf)

.

.

À signaler également la publication d’un Cahier de l’Herne Simone Weil dirigé par François L’Yvonnet.

[2] Un soulèvement prolétarien à Florence au XIVe siècle.

[3] Cf. La Critique sociale.

[4] Cf. Une prophétie de Bataille.

[5] Michel Leiris et Jean Piel n’en ont pas fait mystère. Il semble qu’aucun des lecteurs de l’époque (il est vrai qu’ils furent peu nombreux) n’en aient douté. Même Simone Pétrement, biographe de Simone Weil, ne s’insurge pas contre cette hypothèse déplaisante.

[6] Bataille, OC III, p. 460.

[7] Simone Pétrement met l’accent sur cet aspect de la personnalité de Simone Weil qui consistait à susciter les confidences, jusqu’à la curiosité même.

[8] Simone Pétrement, Vie de Simone Weil, tome II, 102.

[9] Cf. Aimé Patri.

[10] Ibid., tome l, 351-352.

[11] Bataille, OC XI, Critique, 1949

[12] « Héroïne » du roman. « Dirty » = sale, malpropre, fangeux, bas, vil (le (pré)nom a récemment beaucoup choqué Michel Onfray).

[13] Je souligne. A.G.

[14] C’est moi qui souligne. A.G.

[15] Michel Surya, op.cit., p. 263-264.

[16] Simone Weil meurt au sanatorium d’Ashford, dans le Kent, en 1943, à l’âge de trente-quatre ans. Son oeuvre est largement posthume.

[17] Lisible dans des phrases comme celle-ci : « L’issue marxiste est peut-être la seule possible, et la seule méritant d’être désirée. »

[18] « Un jour, il faut l’espérer, on se rendra compte que le vrai centre explosif de la pensée du XXe siècle aura été Georges Bataille » écrit Sollers dans La société de Bataille.

[19] Pour des raisons analogues et afin éclairer l’ambivalence des rapports de Bataille à l’égard de Camus (n’oublions pas que c’est Camus qui décida d’éditer L’enracinement de Weil), j’ai republié, en 2009, un autre article, plus tardif, de Bataille, Le temps de la révolte. Cf. Bataille à propos de Camus : Le temps de la révolte.

[20] Bataille se réfère aux pages de l’édition de 1949 op. cit.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

France Culture vient de consacrer une série d’émissions à Simone Weil.

« Seul grand esprit de notre temps », ainsi parlait Albert Camus de Simone Weil (1909 – 1943). Ouvrière, engagée dans la guerre d’Espagne, résistante et penseuse des totalitarismes avant Arendt, proche des milieux révolutionnaires anarchistes…

Chez elle, l’action et la pensée ne font qu’un. Ses deux « grands œuvres » portent sur la condition ouvrière et l’enracinement. À l’heure des revendications identitaires, de la crise du multiculturalisme, mais aussi du retour d’un travail ouvrier soumis à l’intelligence artificielle, son œuvre considérable s’impose comme une critique implacable du monde actuel.

Par Aïda N’Diaye, philosophe et enseignante. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Je découvre la philosophie. Elle est chroniqueuse sur France Inter et collaboratrice de Philosophie Magazine. A ECOUTER ICI.