J’écris des poèmes,

J’écris des poèmes,

et cela me fait réfléchir sur le langage.

En poète, pas en linguiste.

Ce que je sais et ce que je cherche se mêlent.

Et je traduis, surtout des textes bibliques.

Où il n’y a ni vers ni prose,

mais un primat généralisé du rythme, à mon écoute.

Henri Meschonnic

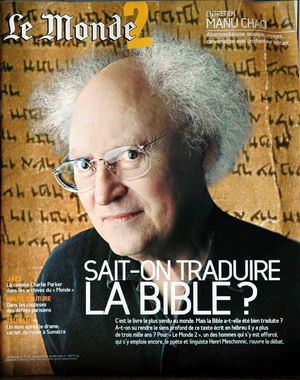

Nous apprenons la mort, ce jour, 8 avril 2009, de Henri Meschonnic [1], linguiste, essayiste, poète et traducteur. Il s’était notamment illustré dans une nouvelle traduction de la Bible, formidable travail, qui a fait l’objet du numéro 76 de L’Infini, novembre 2001, « Coup de Bible » qui lui est dédié.

Nous apprenons la mort, ce jour, 8 avril 2009, de Henri Meschonnic [1], linguiste, essayiste, poète et traducteur. Il s’était notamment illustré dans une nouvelle traduction de la Bible, formidable travail, qui a fait l’objet du numéro 76 de L’Infini, novembre 2001, « Coup de Bible » qui lui est dédié.

Ce travail et l’oeuvre de Henri Meschonnic ont aussi été hautement salués dans un article de Philippe Sollers du Monde 18/05/2001. « L’oeuvre d’Henri Meschonnic est déjà importante, et il serait temps qu’elle soit reconnue comme révolutionnaire dans notre misérable époque spectaculaire. », écrivait-il.

Retrouvez ces documents ici et aussi, le présent dossier.

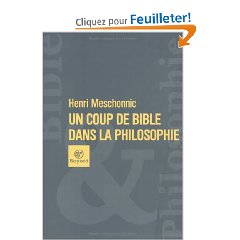

Un coup de Bible

Un coup de Bible

de Henri Meschonnic

Présentation de l’éditeur

Ce livre est un appel au rythme, pour penser l’infini du langage par le poème de la Bible, une montagne sainte de paradoxes. Magnifiée par son invisibilité même. Le texte biblique hébreu est le lieu d’un phénomène qui n’est pas seulement particulier, mais emblématique : il est rythmé de bout en bout de manière telle qu’il n’a ni vers ni prose, et que la notion même de poésie lui est étrangère. Il est donc irréductible à notre mode de penser le langage, qui est celui du signe. Et à cette maximalisation du rythme répond une maximalisation du refus d’écoute théologiquement programmé. Ce qui fait du texte biblique un enjeu majeur pour la pensée du langage, du poème, de l’éthique et du politique, le lieu d’une critique des traductions de la Bible, d’une critique de l’herméneutique qui n’a pas les moyens de cette écoute. C’est le sens de ce " coup de Bible dans la philosophie ", pour la théorie du langage, l’historicisation du poème, de l’éthique, du politique, contre le théologico-politique. Et c’est ce texte religieux qui enseigne à ne plus confondre le sacré, le divin et le religieux. En quoi cet enseignement est la réouverture de la prophétie par la transformation du traduire.

Ce livre est un appel au rythme, pour penser l’infini du langage par le poème de la Bible, une montagne sainte de paradoxes. Magnifiée par son invisibilité même. Le texte biblique hébreu est le lieu d’un phénomène qui n’est pas seulement particulier, mais emblématique : il est rythmé de bout en bout de manière telle qu’il n’a ni vers ni prose, et que la notion même de poésie lui est étrangère. Il est donc irréductible à notre mode de penser le langage, qui est celui du signe. Et à cette maximalisation du rythme répond une maximalisation du refus d’écoute théologiquement programmé. Ce qui fait du texte biblique un enjeu majeur pour la pensée du langage, du poème, de l’éthique et du politique, le lieu d’une critique des traductions de la Bible, d’une critique de l’herméneutique qui n’a pas les moyens de cette écoute. C’est le sens de ce " coup de Bible dans la philosophie ", pour la théorie du langage, l’historicisation du poème, de l’éthique, du politique, contre le théologico-politique. Et c’est ce texte religieux qui enseigne à ne plus confondre le sacré, le divin et le religieux. En quoi cet enseignement est la réouverture de la prophétie par la transformation du traduire.

Pourquoi retraduire la Bible ?

dans une longue réponse qu’il donnait à Pierre Lepori de la Radio Suisse Italienne - Rete 2, le 27 septembre 2002.

L’hébreu biblique pose énormément de difficultés, avec des mots qu’on ne rencontre qu’une fois. On ne sait pas toujours ce qu’ils veulent dire. Ces problèmes de lexique m’ont plongé dans une spécificité du langage biblique. J’ai pu comprendre très concrètement qu’il y avait un langage poétique très fort dans la Bible et, à mesure que j’en découvrais les beautés, je découvrais aussi combien elle étaient effacées par toutes les traductions françaises et étrangères.

L’idée reçue de toute notre tradition culturelle grecque et chrétienne, c’est qu’il y a des vers et il y a de la prose, et la poésie s’écrirait en vers. Or la Bible est irréductible à l’opposition entre vers et prose. Les livres d’anthropologie biblique montrent que l’hébreu biblique n’a pas de mot pour dire la poésie, il y a le mot chir qui veut dire « chant », et c’est en hébreu médiéval que ce mot a pris, sous l’influence de la poésie arabe, le sens de « poésie ». [...]

[...]

Il y a une christianisation généralisée depuis que la Septante (la traduction en grec au IIIème siècle avant notre ère, de l’Ancien Testament) est devenue le texte du début du christianisme. Cette christianisation se retrouve dans toutes les langues. Prenons un petit exemple qui n’a l’air de rien. La cour, au sens de la cour d’une ferme, se dit en hébreu haster. Eh bien, toutes les traductions françaises traduisent par le « parvis ». Le parvis, c’est l’espace devant une église. On ne se rend pas compte de la christianisation ambiante qui a pénétré le texte. [...]

Propos de Henri MESCHONNIC,

traducteur, professeur de linguistique, Université Paris VIII

Le Monde 2, du 5 février 2005.

Une vieille histoire

Citée par Sollers, dans L’Infini, sur la Bible, N° 76, automne 2001 :

Citée par Sollers, dans L’Infini, sur la Bible, N° 76, automne 2001 :

...l’histoire de cette brave dame catholique « qui voit un vieux monsieur ne payant pas de mine en train de lire.

Vous lisez quoi, cher monsieur ?

- La Bible, madame.

- Mais en quelle langue ?

- En hébreu.

- Ah bon, la Bible a aussi été traduite en hébreu ? »

Critique du rythme

Anthropologie historique du langage

L’ouvrage théorique majeur d’Henri Meschonnic, Critique du rythme - pavé éditorial de plus de 700 pages - a été récemment publié en collection poche, en février 2009 par les éditions Verdier.

L’ouvrage théorique majeur d’Henri Meschonnic, Critique du rythme - pavé éditorial de plus de 700 pages - a été récemment publié en collection poche, en février 2009 par les éditions Verdier.

Qu’en a t-on dit lors de sa première parution ?

C’est un essai fourmillant, débordant d’idées, d’aperçus, d’ouvertures, qu’il faut lire dans son rythme propre [...]

C’est un essai fourmillant, débordant d’idées, d’aperçus, d’ouvertures, qu’il faut lire dans son rythme propre [...]

.

.

Pierre Daix, Le Quotidien de Paris, 5 octobre 1982

Il faut lire Meschonnic pour s’aérer. Cet homme-là ne respecte rien, ni les vulgates, ni les dogmes, ni les écoles, ni les maîtres, ni surtout les ultras de la technicité. Il faut une sacrée santé pour s’attaquer à tout ce monde-là à la fois, le monde des Jakobson, des Roubaud, des Chomsky, des Kristeva, des Lacan, etc. Il faut une certaine dose de témérité aussi. Mais il est urgent de le lire, même si l’on n’est pas d’accord avec lui, pour s’obliger à reconsidérer toute l’épistémologie des sciences humaines.

Il faut lire Meschonnic pour s’aérer. Cet homme-là ne respecte rien, ni les vulgates, ni les dogmes, ni les écoles, ni les maîtres, ni surtout les ultras de la technicité. Il faut une sacrée santé pour s’attaquer à tout ce monde-là à la fois, le monde des Jakobson, des Roubaud, des Chomsky, des Kristeva, des Lacan, etc. Il faut une certaine dose de témérité aussi. Mais il est urgent de le lire, même si l’on n’est pas d’accord avec lui, pour s’obliger à reconsidérer toute l’épistémologie des sciences humaines.Critique du rythme est un livre décapant, iconoclaste, vivifiant et profondément marginal, dans le meilleur sens de ce terme. Henri Meschonnic s’insurge contre toutes les réductions, récupérations, déformations. Je défie quiconque de le récupérer, lui.

Marina Yaguello, Le Nouvel Observateur, 17 juillet 1982

Le rythme est l’utopie du sens.

C’est à partir de l’absence du rythme dans le sens et du sens dans le rythme, dans notre culture du langage, que ce livre essaie de fonder une théorie nouvelle du rythme. L’enjeu dépasse de beaucoup l’histoire et la théorie des pratiques littéraires, où la poésie reste le lieu le plus vulnérable et le plus révélateur de ce qu’une société fait de l’individu. Dans la mesure où cet enjeu engage tout le langage, il engage tout le sujet, tous les sujets, et c’est pourquoi, à travers les problèmes traversés, comme celui du rapport entre le langage et la musique, celui de la voix et de la diction ou de la typographie, à travers les stratégies analysées, de la métrique à la psychanalyse, de la linguistique à la philosophie, jusque dans ses aspects techniques, la théorie du rythme est, au sens le plus large, politique.

C’est un parcours critique des sciences humaines. Traversant leurs lacunes, ce livre esquisse une nouvelle manière de travailler leurs rapports. Dans un aller-retour constant entre l’analyse des textes et la recherche des concepts, il confronte principalement les domaines français, anglais, allemand, russe, espagnol, hébreu, arabe. Il s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au langage. Car il déborde l’érudition pour montrer l’aventure.

Ce livre opère une double critique de la théorie du signe et de la notion traditionnelle de rythme. Un de ses apports nouveaux à la théorie du langage concerne le rappel de la voix et de l’oralité, qu’il étend à la considération du rythme. Henri Meschonnic, dans la continuité de Humboldt et selon des suggestions restées vagues chez Benveniste, propose une nouvelle conception du rythme comme organisation du sujet dans le discours et paramètre essentiel de l’historicité discursive. L’auteur part de la notion de rythme chez Héraclite comme organisation du mouvant, au lieu de la notion d’alternance régulière et de symétrie, mise en place par Platon. L’application de la continuité au discours permet de renouveler tant le sujet que le discours. Ce déplacement notionnel touche à l’ensemble des présupposés du sens, selon Meschonnic, en histoire, sociologie et psychanalyse. L’analyse en chaîne ainsi entamée se veut une réponse critique de l’École de Francfort. Elle élabore une pensée du continu des rapports entre langage et culture, langage ordinaire et littérature, individu et société, à l’inverse de la pensée discontinuiste du signe aggravée par le structuralisme et la sémiotique. A travers des analyses concrètes qui empruntent à plusieurs domaines culturels, s’expose d’une manière organique (à la différence d’autres tentatives plus éclectiques comme celle d’Habermas) la tâche d’une anthropologie de la voix, de l’oralité. Celle-ci donne son amplitude éthico-politique maximale à la théorie du langage dans la société.

Ce livre opère une double critique de la théorie du signe et de la notion traditionnelle de rythme. Un de ses apports nouveaux à la théorie du langage concerne le rappel de la voix et de l’oralité, qu’il étend à la considération du rythme. Henri Meschonnic, dans la continuité de Humboldt et selon des suggestions restées vagues chez Benveniste, propose une nouvelle conception du rythme comme organisation du sujet dans le discours et paramètre essentiel de l’historicité discursive. L’auteur part de la notion de rythme chez Héraclite comme organisation du mouvant, au lieu de la notion d’alternance régulière et de symétrie, mise en place par Platon. L’application de la continuité au discours permet de renouveler tant le sujet que le discours. Ce déplacement notionnel touche à l’ensemble des présupposés du sens, selon Meschonnic, en histoire, sociologie et psychanalyse. L’analyse en chaîne ainsi entamée se veut une réponse critique de l’École de Francfort. Elle élabore une pensée du continu des rapports entre langage et culture, langage ordinaire et littérature, individu et société, à l’inverse de la pensée discontinuiste du signe aggravée par le structuralisme et la sémiotique. A travers des analyses concrètes qui empruntent à plusieurs domaines culturels, s’expose d’une manière organique (à la différence d’autres tentatives plus éclectiques comme celle d’Habermas) la tâche d’une anthropologie de la voix, de l’oralité. Celle-ci donne son amplitude éthico-politique maximale à la théorie du langage dans la société.

La théorie du langage pour Henri Meschonnic passe donc par une critique du structuralisme et de la sémiotique. Comme Benveniste, il opère une relecture de Saussure. Mais ici l’arbitraire du signe apparaît comme historicité radicale du discours. A lire â ?? La nature dans la voix â ? , qui introduit sa réédition au Dictionnaire des onomatopées de Charles Nodier, on s’aperçoit que Meschonnic tire systématiquement les conséquences épistémologiques du rapport entre la notion de discours et la notion de rythme comme organisation du sujet parlant.

Encyclopédie philosophique universelle, III : les oeuvres philosophiques, tome 2 (sous la dir. de Jean-François Mattéi), Paris, PUF, 1992.

Henri Meschonnic est né le 18 septembre 1932 à Paris, de parents juifs russes venus de Bessarabie en 1924. Puis vient le temps de la guerre, de la traque, celui ensuite d’études de lettres et un passage de huit mois dans la guerre d’Algérie en 1960.

Les premiers poèmes paraissent dans la revue Europe en 1962. Linguiste, Henri Meschonnic enseigne à l’université de Lille de 1963 à 1968 puis à Paris 8 de 1969 à 1997. Il étudie l’hébreu et entreprend des traductions de la Bible, qui seront le point de départ d’une série de réflexions sur le rythme, sur le langage et sur la poésie. Il reçoit le prix Max Jacob en 1972 pour Dédicaces proverbes et le prix Mallarmé en 1986 pour Voyageurs de la voix. Il est membre de l’Académie Mallarmé depuis 1987. Il est couronné par le prix de littérature Nathan Katz en 2006.

Florence Trocmé (sur son site, aussi une bibliographie détaillée des oeuvres de Henri Meschonnic)

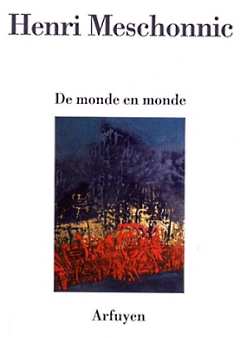

De monde en monde...

De monde en monde...

Son dernier ouvrage publié, un recueil de poèmes, son titre : « De monde en monde ». C’était en janvier 2009, aux Editions Arfuyen.

De monde en monde

poèmes

Chaque moment je recommence

Chaque moment je recommence

le désert

je marche chaque douleur un pas

et j’avance

de monde en monde

Henri Meschonnic

Recueil "Combien de noms"

L’Improviste, 1999

les morts sont couverts de mots

mes mots sont pour ceux qui vivent

ils ne ferment pas une vie

je ne fais que commencer

de les dire des bouts de mots

qui sortent à peine de nos bouches

tant ils sont mêlés à nous

que la phrase à dire c’est nous

elle n’est pas pour les pierres je

ne sais pas ce qu’elle dit elle

continue si on s’arrête

se tait si on parle tropon avait enterré un cimetière

pour le sauver

les pierres plus

fragiles que nous depuis

qu’on les dresse vers le ciel

pour qu’elles tournent avec les astres

qu’elles nous portent dans les temps

nous n’avons pas ce temps mais

nous sommes le temps du temps et

les pierres ne portent plus que

des mots dont l’air s’est perdu

on les déchiffre on écoute

l’absence

c’est nous sans nous

la force de ce qui n’est pas

écrit la main touche les lettres

et passeoui

c’est moi

qui manque aux mots

non les mots qui me manquent j’ai

dû dormir quand il ne

fallait pas je n’étais pas

présent quand on leur a fait

dire ce que je ne voulais pas

depuis je travaille pour le silence

j’amasse l’absence des mots

je laisse une place vide dans

tout ce qui est dit c’est la

place du mot à dire pour que

la mer s’arrête

les pierres montent

je suis le vide

de ce motnous du temps que nous parlions

aux pierres

nous avons pris leur

sens leur temps et maintenant

leur mémoire est en nous elle

marche dans nos pas elle bouge

dans notre chaleur nous ne

faisons plus la différence

entre ce qu’elles disent et nous

le temps des pierres c’est nous et

nous sommes pleins de cris que nous

laissons sur nos passages comme

des pierres

en nous tenant l’un à l’autre

pour trouver parmi elles notre

chemin.

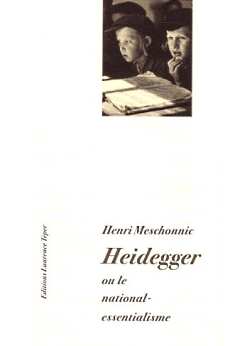

Non, nous ne pensons pas encore

Les premières lignes de "Heidegger ou le national-essentialisme"

ou "Was heißt Denken ?"

Non, nous ne pensons pas encore

Non, nous ne pensons pas encore

« Quand j’ai découvert mes principes, tout ce que je cherchais est venu à moi. » Montesquieu, préface de L’Esprit des lois.

Nous ne pensons encore ni le langage, ni le poème, ni l’éthique, ni le politique, tant que nous ne les pensons pas dans leur interaction, dans leur implication réciproque, et telle que chacun des termes modifie tous les autres et est modifié par eux.

Il ne s’agit donc pas ici du directement politique, ni du politique isolé comme on fait d’habitude, séparé de la pensée philosophique, ou de la chose littéraire, comme Céline et Heidegger en sont les exemples types. Ce qui permet cette petite merveille de lâcheté intellectuelle, et de non-pensée de la littérature ou de la philosophie, qui consiste à séparer la grande pensée et la petite politique, ou les grands romans et les essais de Céline. Ce que les philologues appelleraient la lectio facilior, alors que la lectio difficilior est plus forte, qui ne sépare pas entre les deux. La philosophie, et l’engagement humain-inhumain de Heidegger dans le national-socialisme. Comme disait à peu près Hugo, la philosophie veut des moments tranquilles.

VOIR AUSSI

Nous ne pensons pas encore tant que nous pensons dans l’hétérogénéité culturelle des catégories de la raison : le langage à part, pour les linguistes, avec toutes ses subdivisions, selon les langues et les spécialités - toutes légitimes ; la littérature et la poésie, pour les littéraires ; l’art pour les critiques et les historiens d’art ; la philosophie pour les philosophes - les seuls qui sont censés penser - et selon aussi ses spécialités autonomes, l’éthique pour les spécialistes de l’éthique, le politique pour les spécialistes de la philosophie politique, et puis l’esthétique pour les spécialistes de l’esthétique, sans oublier la psychologie et la sociologie pour leurs spécialistes. Comme le montrent nos disciplines universitaires.

VOIR AUSSI SUR PILEFACE, LA SUITE DU DOSSIER HENRI MESCHONNIC :

VOIR AUSSI SUR PILEFACE, LA SUITE DU DOSSIER HENRI MESCHONNIC :

Au commencement

Au commencement

Coup de Bible, comportant des extraits de L’Infini N° 76, Automne 2001, dédié à Henri Meschonnic.

Coup de Bible, comportant des extraits de L’Infini N° 76, Automne 2001, dédié à Henri Meschonnic.

[1] L’inhumation aura lieu mardi 14 avril à 15 heures au Père Lachaise.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

5 Messages

Nouvelle édition de l’oeuvre majeure de Henri Meschonnic :

Je me permets de vous adresser la transcription de la « liste chronologique des publications » qu’Henri Meschonnic, dont je suis "ayant droit", tenait à jour depuis 1957.

Partie 1 : elle s’arrête avec sa vie, en 2009. Des crochets droits signalent mes interventions dans ce texte : corrections, erreurs ou oublis.

Liste 1957-2009 (pdf)

Partie 2 : intitulée « après 2009 », je n’ai cité que les parutions en cours, des inédits que j’ai transcrits et présentés, traductions, entretiens, reproductions de manuscrits, rééditions de livres, etc.

Liste >2009 (pdf)

Ces informations tardives, mais spéciales, seront, j’espère, utiles sans faire entièrement double emploi avec les bibliographies déjà existantes.

Je vous en souhaite bonne réception

Régine Blaig

Nous remercions vivement Régine Blaig pour ces documents de référence qui enrichissent, ainsi, le dossier que pileface a consacré à Henri Meschonnic.

« j’ouvre les yeux j’ouvre les jours / j’ai chaud de moi / chaud de toi / mais je ne peux plus dire un mot / tant j’ai crié le monde / je suis le temps / je me tais ». Ou bien : « je cherche / je ne suis plus dans moi / la tête tourne / le sol est loin / je cherche / les yeux serrés / sur ma nuit / dans le jour / et je me trouve dans tes doigts ». Ou encore : « des toits des têtes / je ferme les yeux / je vois des vies / la vitesse n’est rien / auprès de la lenteur / le regard / c’est tout le corps ». La parole de Meschonnic est cette voix éblouissante qui traverse indemne dans le poème, c’est-à-dire dans le langage, la folle expropriation des corps et ce jusqu’aux derniers jours, la maladie : « je ne sais plus / si je suis les yeux / ou la fenêtre sur ce que je vois / devant moi / tant j’ai besoin de cette fenêtre / sur la lumière du monde / tant je m’identifie / à cette lumière / alors si la lumière / est aussi vieillie que le monde / je suis cette lumière / je suis aussi vieux et aussi jeune / qu’elle aujourd’hui / lumière homme monde / nous deux le monde ».

Nous deux le monde pourrait être la devise d’Henri Meschonnic qui du début à la fin de son œuvre et de sa vie a tenu pour juste de ne pas laisser sombrer dans la nuit l’humanisme déclaré mort après l’effondrement Européen, conséquence de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, et de penser toujours et quoi qu’il arrive contre les divers aménagements planétaires de la barbarie.

Arnaud Le Vac

L’article intégral dans La Cause littéraire, 21.10.2014

Henri Meschonnic a laissé une oeuvre exigeante, hors du commun, souvent irritante (c’était aussi un redoutable polémiste). Il est juste de lui rendre hommage alors qu’il vient de nous quitter. Son apport fondamental est évidemment sur la question du rythme et du poétique.

Dans un entretien avec Jacques Ancet de 1994 qu’il est intéressant de relire aujourd’hui, sa pensée est bien résumée, y compris dans ses excès mêmes, ses points d’aveuglement (incompréhension totale de ce qui est en jeu chez Heidegger par exemple).

Au moment où j’apprends sa mort, un souvenir me revient : c’était en Mai 1968 ; étudiant en philosophie, passionné de littérature, je participais aux assemblées des étudiants de lettres de la fac de Lille (les philosophes, sauf un, m’ennuyaient). Meschonnic devait alors être assistant ou maître-assistant. C’était une époque où la question de l’emploi à venir ne se posait guère, on pouvait se permettre - et on se le permettait - de tout remettre en chantier, de tout reprendre : transmission, contenus et articulation des savoirs, rôle des "superstructures" (comme on disait), qu’est-ce que la littérature, que lire et comment... Vaste " programme " (c’était le titre du texte qui ouvrait le recueil d’essais de Sollers, Logiques, sorti en avril, où nous étions invités à réfléchir sur l’ " écriture textuelle " et l’ " histoire monumentale "). Dans ces débats de "littéraires", on passait parfois des heures à s’entendre sur les mots. Meschonnic demandait toujours qu’on soit précis. Souci que je partageais et qui me valut qu’il me nommât " le glossaire ". J’ai essayé de ne pas oublier...