Ici ou là, des esprits avertis le suggèrent : il faut relire Portrait du Joueur. Mais qu’est-ce que lire ? Eh bien, voilà quelques pistes pour l’essentiel datant de 1985.

- Le Corrège, Portrait de jeune homme.

Attaquez à découvert, mais soyez vainqueur en secret...

Le grand jour et les ténèbres, l’apparent et le caché ; voilà tout l’art.

Sun Tse

Eh bien, croyez-moi, je cours encore... Un vrai cauchemar éveillé... Avec, à mes trousses, la horde de la secte des bonnets rouges... Ou verts... Ou marron... Ou caca d’oie... Ou violets... Ou gris... Comme vous voudrez... Le Tibet de base... Singes, hyènes, lamas, perroquets, cobras... Muets à mimique, tordus, érectiles... Hypermagnétiques... Venimeux... Poulpeux... Un paquet de sorciers et sorcières ; un train d’ondes et de vibrations... Moi, pauvre limaille... J’ai cru que je n’en sortirais jamais, j’ai pensé mille fois devenir fou comme un rat dans les recoins du parcours... Ils ont tout, ils sont partout, ils contrôlent tout, ils avalent tout...

— Mais qui ça, ils ?

Ah, voilà !

Tout simplement, eux. Ils. Ils et elles, bien sûr... Globules, globulles... Elles, nous venons d’en parler il me semble ? Ouvrons l’angle... Les hommes ? Les zôms ? Même pas : la jungle, la roulette, le chaos du temple... Vous pouvez leur donner le nom qui vous plaira... Impérialistes, socialistes, capitalistes, communistes, conservateurs, radicaux, Juifs, libéraux, fascistes, francs-maçons, banquiers, terroristes, Wall Street, Kremlin, Vatican, Vaudou, Mafia, presbytériens, méthodistes, baptistes, hétérosexuels, homosexuels, pédophiles, dissidents, contre-dissidents, psychomanes, druzes, turcs, orthodoxes, lesbiennes, minettes, dadames en tous genres, quêteurs du graal, kabbalistes, chiites, arméniens, sunnites, néo-nazis, percepteurs des droits de l’homme, shintoïstes, bouddhistes, philosophes, astrologues, soufis, anarchistes, écrivains, professeurs, journalistes, éditeurs, acteurs, chanteurs, producteurs, téléviseurs, flics, syndiqués, savants, directeurs — blancs, noirs, jaunes !...

Je n’ai oublié personne ?

L’anti-littérature au complet ! La vie qui croit à elle-même ! Tous ceux qui ont intérêt à ce que le scénario ait un sens !

Je vous entends déjà : c’est inadmissible de mettre tout le monde dans le même sac ! Il y a quand même un bien et un mal, non ?

— Non.

— Une évolution, une vérité, une histoire ?

— Non.

— Vous n’êtes pas un homme, peut-être ?

— Non.

— Un extraterrestre ?

— Qui sait ?

— Vous mettez en cause toute la représentation ?

— Oui.

— Le théâtre en soi ? Le festival ? La grille ? Les programmes ? Les câbles ? Les satellites ? Les chaînes ? La salle de projection ?

— Sans hésitation.

— Au nom de quoi ?

— Vous verrez.

Philippe Sollers à Apostrophes

Apostrophes de Bernard Pivot, janvier 1985. Thème de l’émission : « Jeux de mémoire » réunissant quatre écrivains qui ont publié chacun un roman autobiographique.

Philippe Sollers (Portrait du Joueur), Alain Robe-Grillet (Le Miroir qui revient), Jean-Louis Curtis (Une éducation d’écrivain) et l’écrivain suisse-allemand Friedrich Dürrematt (La Mise en Œuvres).

Début janvier 1985, Josyane Savigneau, entrée depuis peu au Monde des livres qu’elle dirigera de 1991 à 2005, consacre un article à quelques écrivains. Parmi eux, Robbe-Grillet et Sollers qu’elle a rencontrés. Portraits contrastés de celui qui avouera avoir été, pendant sa jeunesse, « pétainiste comme 95% des Français » et d’un Sollers à la famille anglophile par celle qui deviendra, pendant plus de trente ans, « une camarade de combat ». Je reprends ces deux textes qui permettent de mieux comprendre certains dessous de l’« échange » à fleurets mouchetés qui eut lieu lors de l’émission d’Apostrophes...

Les chemins de leur carrière

Le Monde du 4 janvier 1985

Josyane Savigneau

Alain Robbe-Grillet a une réputation d’écrivain heureux, d’intellectuel tranquille : un roman tous les deux ou trois ans (parfois quatre), des films, des séries de conférences et de cours à l’étranger (ses livres sont traduits dans le monde entier). Si la vedette qu’il est soudain devenu, voilà trente ans, a commencé par faire scandale — ses textes étaient jugés "illisibles", — il y a bien longtemps qu’Alain Robbe-Grillet ne sent plus le soufre et que sa carrière est celle de toutes les gloires établies.

Alain Robbe-Grillet a une réputation d’écrivain heureux, d’intellectuel tranquille : un roman tous les deux ou trois ans (parfois quatre), des films, des séries de conférences et de cours à l’étranger (ses livres sont traduits dans le monde entier). Si la vedette qu’il est soudain devenu, voilà trente ans, a commencé par faire scandale — ses textes étaient jugés "illisibles", — il y a bien longtemps qu’Alain Robbe-Grillet ne sent plus le soufre et que sa carrière est celle de toutes les gloires établies.

Mais il est de ceux qui n’ont pas vocation à être maudits et il ne boude pas son plaisir. Il aime parcourir le monde, s’amuse de son côté, "commis voyageur" du nouveau roman dont certains se gaussent — en l’enviant peut-être. Il ne fait pas mystère de sa propension sinon au messianisme, du moins à la pédagogie et ne se cache pas qu’à l’origine, c’est peut-être ce désir d’expliquer, de faire comprendre qui, plus que sa création elle-même, l’a rendu célèbre.

Bref, tout va très bien pour Alain Robbe-Grillet. Il a ce qu’il faut d’amis et de détracteurs, paraît dix ans de moins que sa soixantaine et sort un nouveau livre, le Miroir qui revient (Minuit), trois ans après Djinn : un délai normal. C’est pourtant là que tout se complique. Ce texte est — que les robbe-grilletiens (tristes ?) prennent un siège — une autobiographie. Le principal théoricien du nouveau roman, le "pape", pour beaucoup, aurait-il été contaminé par Nathalie Sarraute (Enfance, Gallimard, 1983) et Marguerite Duras (L’Amant, Minuit, 1984) ?

Pas du tout. "Cela m’a pris avant, dit-il, sachant bien que ses adeptes vont considérer cela comme une maladie. Il y a une dizaine d’années, le Seuil voulait confier la rédaction d’un Robbe-Grillet par lui-même à un spécialiste de mes travaux. Puis, Barthes ayant écrit son Barthes par lui-même, on s’est aperçu que cette formule était meilleure et on m’a demandé d’en faire autant. J’ai commencé. J’allais essayer de répondre à la question qu’on m’a si souvent posée : "Pourquoi vous êtes-vous mis à écrire ?" Assez vite cela m’a ennuyé. J’ai quitté ce travail pour des livres qui avaient davantage besoin de moi. Topologie d’une cité fantôme (1976), Souvenirs du triangle d’or (1978)."

Puis, il y a quelques années, Alain Robbe-Grillet a relu cet embryon de travail. "J’ai trouvé cela assez intéressant. C’était de l’imaginaire. Les souvenirs font partie de l’imaginaire au même titre que le romanesque." Il a continué à écrire, et c’est ainsi que tous ceux qu’il a tant fait parler sur les notions d’auteur et de scripteur — "J’ai moi-même beaucoup encouragé ces rassurantes niaiseries", écrit-il — vont découvrir le Robbe-Grillet nouveau, qui ne craint pas de proclamer : "Je n’ai jamais parlé d’autre chose que de moi. Comme c’était de l’intérieur on ne s’en est guère aperçu. Heureusement. Car je viens là, en deux lignes, de prononcer trois termes suspects, honteux, déplorables, sur lesquels j’ai largement concouru à jeter le discrédit et qui suffiront, demain encore, à me faire condamner par plusieurs de mes pairs et la plupart de mes descendants : "moi", "intérieur", "parler de"."

Mais qu’est-ce qui lui a pris ? Une frénésie autocritique ? "Non. Au lieu d’être un romancier qui parle de soi tourné vers l’extérieur, cela m’a amusé de me tourner vers moi. Mais je laisse le lecteur juger si c’est une véritable autobiographie ou un roman. Je dis "je" pour parler de choses qui me concernent, mais je dis "je" aussi à propos de Meursault, l’Étranger de Camus. Ce qui me passionne, ce ne sont pas les souvenirs, les anecdotes, les fragments de réflexion sur la littérature, c’est le tissage de tout cela, la façon dont cela circule. Je voudrais avoir réussi à constituer une figure mobile. L’autobiographie classique — Chateaubriand ou de Gaulle — c’est une statue en béton armé. À l’inverse, Barthes écrit des fragments qui prennent l’apparence d’aphorismes. Moi, je veux construire une structure en mouvement."

Il reste qu’on imaginait mal Alain Robbe-Grillet se "donnant en pâture", comme il dit, faisant "un livre vulnérable", où il parle de la photo de Pétain dans l’appartement familial, de l’antisémitisme, du STO, de ses tendresses maladroites pour sa femme Catherine. Il avait "envie de prendre des risques" en étant là où on ne l’attendait pas, "car le reste, les objets", il sait les "fabriquer". Ainsi l’écrivain accompli renoue-t-il avec le jeune homme d’origine modeste qui, en 1948, abandonnait la profession prospère d’ingénieur agronome pour retourner dans sa famille écrire des livres "dont personne ne voulait".

"Ce n’est pas un livre à part, c’est un nouveau départ, qui complique la donne et qui, paradoxalement, semble être lu avec beaucoup plus de simplicité par le lecteur non spécialisé", conclut Alain Robbe-Grillet. Et si on lui dit, par provocation, qu’il parle de ses livres comme Marguerite Yourcenar des siens, il approuve : "Il n’y a pas de différence entre elle et moi sur ce point. Les histoires de mes romans, j’y crois totalement et je renvoie à la troisième Méditation de Descartes où il est dit : si j’ai rêvé quelque chose avec suffisamment de force, je ne sais pas au matin si c’est vrai ou non." Avec tout cela, Alain Robbe-Grillet va certainement encore faire souffrir quelques générations d’étudiants. Il en rit déjà [1].

C’est sans doute le premier article que Savigneau a consacré à Sollers.

Philippe Sollers, un joueur inconnu

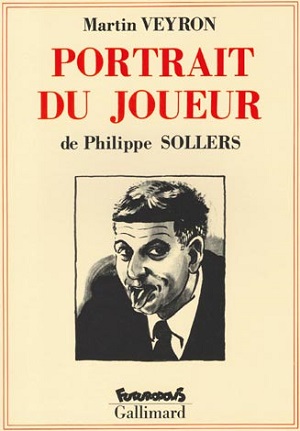

À quoi joue donc Philippe Sollers ? S’il paraît trop facile de répondre : "au plus malin", ce n’est pas pour autant inexact. Il semble avoir une longue pratique de la stratégie, depuis les batailles de soldats de plomb de son enfance bordelaise, dans lesquelles la victoire lui échappait rarement, jusqu’au Portrait du joueur, le roman autobiographique qu’il publie aujourd’hui chez Gallimard, en passant par un prix Médicis à vingt-cinq ans (en 1961, avec le Parc), l’animation pendant vingt-deux ans de la revue Tel Quel, et quelques autres combats idéologiques, dont, affirme-t-il, il n’a rapporté aucune blessure.

À quoi joue donc Philippe Sollers ? S’il paraît trop facile de répondre : "au plus malin", ce n’est pas pour autant inexact. Il semble avoir une longue pratique de la stratégie, depuis les batailles de soldats de plomb de son enfance bordelaise, dans lesquelles la victoire lui échappait rarement, jusqu’au Portrait du joueur, le roman autobiographique qu’il publie aujourd’hui chez Gallimard, en passant par un prix Médicis à vingt-cinq ans (en 1961, avec le Parc), l’animation pendant vingt-deux ans de la revue Tel Quel, et quelques autres combats idéologiques, dont, affirme-t-il, il n’a rapporté aucune blessure.

Dans son visage rond, encore trop lisse, de jeune homme à peine vieilli, rien ne signale ses quarante-huit ans, mais la bouche et l’œil sont redoutables : insolents, effrontés, souvent ; méprisants, suffisants, parfois ; charmants aussi. Sollers déploie toute la panoplie du joueur pour impressionner l’adversaire.

Et si son interlocuteur se laisse aller à quelque inquiétude, perd pied devant tant de mobilité, il ne manque pas de pousser immédiatement son avantage, glissant dans un sourire : "Moi, je n’ai pas d’angoisse, parce que je n’ai aucun sentiment de culpabilité." C’est pourquoi, selon lui — il l’explique dans son livre à un journaliste venu l’interroger, — il n’écrit pas d’histoires "vendables" — du moins pas jugées traduisibles en anglais, ce qui l’irrite : "Pas d’angoisse. Donc pas de culpabilité. Donc pas de story."

Après la lecture de Portrait du joueur, interviewer Sollers relève sans aucun doute du masochisme journalistique. Tout a été prévu. Son jeu est en "béton". Quelle que soit la question, la parade est déjà en place, déjà fournie dans le texte même, où l’on voit notamment ce journaliste venu sommer, une fois de plus, Sollers de justifier son parcours intellectuel, sa "carrière", et qui se débat — assez mal — dans le piège : "Mon grand blond de Suédois journaliste s’agite... Je lui brouille son interview... Il est arrivé très énervé, agressif en diable... On lui a visiblement demandé un " portrait acide "... Pourquoi j’ai renié l’avant-garde... Pourquoi je fais de la littérature commerciale... Mais qui n’arrive pas à se faire prendre au sérieux sur le vrai marché... Pourquoi je suis devenu conformiste. Académique."

Mais, justement, pourquoi ? Comment passe-t-on de la fondation de Tel Quel en 1960 (Seuil) à celle de l’Infini en 1983 (Denoël), de la volonté d’élaborer des théories au roman autobiographique à clés — des clés déchiffrables parfois par trois cents personnes à Paris, quand ce ne sont pas de fausses clés ? Comment se promène-t-on du coté du structuralisme, du marxisme, du maoïsme, pour en revenir au catholicisme ? "Oui, on est tous des retraités de la grande période gauchiste, dit seulement Sollers, moi je n’ai jamais fait d’autocritique, d’où ma mauvaise réputation." "Je passe mon temps avec des gens qui ne savent pas où ils sont, qui n’ont pas d’identité. Moi je dis que je sais. C’est cela qui est suprêmement agaçant."

Après Paradis (1980) — un texte sans alinéas ni ponctuation, dont il écrit la suite, — il a voulu fabriquer un livre qui se vende, il ne l’a pas caché. Mais il est probablement vrai qu’au-delà des calculs éditoriaux Sollers a eu un coup de vraie colère, une sainte rogne, et cela s’est appelé Femmes, chronique provocante d’un "monde qui appartient aux femmes, c’est-à-dire à la mort", livre polémique, mais où déjà Sollers menait totalement le jeu, désamorçant toute indignation par le rire et le paradoxe.

"Le malentendu entre les hommes et les femmes est à son comble, précise-t-il. Partons de ces constatations et voyons comment il pourrait se passer quelque chose d’amusant." Portrait du joueur pourrait ainsi être un manuel de jeu. "Mais c’est aussi un livre très politique, estime Sollers. Cela ne me gêne pas qu’on dise que c’est un livre engagé. C’est une défense et illustration de l’art de vivre sous toutes ses formes, contre la barbarie analphabète. C’est une machine de guerre contre le moralisme, bien que le combat contre le moralisme soit depuis toujours une cause perdue."

Cause perdue ou machine inadéquate ? La réponse est dans Portrait du joueur. Et si, finalement, Philippe Sollers n’était un si bon joueur que parce qu’il sait sa propre cause absolument perdue ? "Tu devrais te tuer" : voilà ce que le joueur, s’il est vraiment conséquent, entend depuis son enfance, écrit-il, et qu’il entendra, de près ou de loin, toute sa vie, sur tous les tons avec toutes les modulations possibles (...) "tue-toi, fixe la mort..." Or, le joueur vit quand même (...), sa mort physique quand elle se produit est une donnée parmi d’autres (...). Même pas une ponctuation décisive. Elle ne donne ni sens ni prix rétroactif au scénario de sa vie."

Alors, de zigzag en volte-face, qui parvient à suivre Philippe Sollers ? Cet homme courtois, grand écrivain pour certains, tricheur pour d’autres, grand écrivain et tricheur pour d’autres encore, a réussi, depuis plus de vingt ans, à être une vedette en restant un joueur inconnu, elliptique et paradoxal.

Passage du témoin de Pierre Bourgeade à Philippe Sollers

A l’automne 1984, le journal « le Monde » mettait sur pied une émission originale, « Passage du témoin », en partenariat avec France Culture, sous la responsabilité de Thomas Ferenczi. Voici l’entretien entre l’écrivain Pierre Bourgeade et Philippe Sollers réalisé le 2 mars 1985.

Cet entretien est intéressant à double titre :

— d’une part parce que Sollers s’explique longuement sur Portrait du Joueur, roman qu’il a publié en décembre 1984, sans doute le roman le plus autobiographique qu’il ait écrit jusque-là. Sollers revient sur le jeu et la pensée du jeu (les échecs, la rencontre Karpov-Kasparov), la cohérence profonde de son oeuvre et de sa pensée au-delà des contradictions apparentes, sur l’effervescence et les contradictions des années 60-70 (et la "fidélité" qu’il continue à porter à cette période), le lien entre érotisme et mystique (rappel de l’importance de Bataille), le catholicisme, la théologie, le pape Jean Paul II, sa foi [2], la liberté féminine, enfin son rapport à la politique (la gauche est au pouvoir depuis trois ans), etc.

—

d’autre part parce qu’il est l’occasion de réécouter la voix de Pierre Bourgeade, écrivain protéiforme mort le 12 mars 2009. Dans les années 1970, les relations entre Bourgeade et Sollers n’ont pas toujours été exemptes de tensions — notamment au moment de la période dite théoriciste de Tel Quel —, mais, au début des années 1980, un rapprochement s’est opéré entre les deux hommes et le ton a changé. C’est d’ailleurs Pierre Bourgeade qui a décidé d’inviter Philippe Sollers lors de cette émission qui s’appelle "Passage du témoin". Il faut également noter que Sollers venait de publier en 1984 dans la collection L’Infini un roman de Pierre Bourgeade, La Fin du monde [3], et publiera ensuite deux recueils de nouvelles — Éros mécanique en 1995 [4] et L’Argent en 1998 —, et un essai, L’Objet humain en 2003 [5].

d’autre part parce qu’il est l’occasion de réécouter la voix de Pierre Bourgeade, écrivain protéiforme mort le 12 mars 2009. Dans les années 1970, les relations entre Bourgeade et Sollers n’ont pas toujours été exemptes de tensions — notamment au moment de la période dite théoriciste de Tel Quel —, mais, au début des années 1980, un rapprochement s’est opéré entre les deux hommes et le ton a changé. C’est d’ailleurs Pierre Bourgeade qui a décidé d’inviter Philippe Sollers lors de cette émission qui s’appelle "Passage du témoin". Il faut également noter que Sollers venait de publier en 1984 dans la collection L’Infini un roman de Pierre Bourgeade, La Fin du monde [3], et publiera ensuite deux recueils de nouvelles — Éros mécanique en 1995 [4] et L’Argent en 1998 —, et un essai, L’Objet humain en 2003 [5].

1. L’entretien.

Le jeu. L’érotisme.

2. Fin.

La politique. L’écrivain est un homme d’opposition.

Archives sonores : Philippe Di Maria [6].

L’entretien Bourgeade/Sollers

Le Monde, 11 mars 1985.

P. Bourgeade. — Vous êtes un personnage très connu, donc très mal connu ; vous passez quelquefois pour quelqu’un d’un peu dogmatique ; je crois au contraire que vous êtes très indulgent, et même, je peux en témoigner personnellement, très bon. La bonté me semble être une caractéristique de votre personne, alors que ce n’est pas le sentiment le mieux partagé dans les milieux littéraires parisiens... Mais votre personnalité est aussi complexe.

Vous venez de publier le Portrait du joueur qui est une chronique très brillante, avec le décousu de la vie qui raconte, me semble-t-il, votre histoire ; comment conciliez-vous en vous le joueur et le théoricien ?

Ph. Sollers. — Il n’y a pas à mes yeux de contradiction entre le jeu et la pensée du jeu, entre la théorie et la pratique ; pour qu’il y ait jeu, il faut bel et bien qu’il y ait des règles et des règles de pensée ; plus le jeu est pensé, plus il rebondit et se développe. Pour prendre la métaphore du jeu d’échecs, on sait très bien que le joueur qui va jouer des parties interminables avec une grande concentration physique, nerveuse, et parfois même mystique, que requiert l’appréciation de la complexité du jeu, doit être aussi un théoricien du jeu. On sait que de grands joueurs d’échecs, comme Philidor en France, ou Tartakover et bien d’autres, ont tenu à transmettre telle ou telle trouvaille théorique la plus percutante possible, qui reflète non seulement leur longue expérience mais également la solution qu’ils ont trouvée dans ce domaine.

Les échecs, on en parle beaucoup en ce moment, sont le jeu des jeux. Par exemple, la planète tout entière est fascinée par le match qui n’en finit pas entre Karpov et Kasparov [7], et qui a même dû être annulé ! Personne ne pourra donc nier cet aspect politique ultra-condensé. Ces deux joueurs représentent tout à coup des forces considérables, militaires, idéologiques. Si l’on se faufile dans la biographie de ces deux joueurs, on s’aperçoit que, tout au fond, des enjeux métaphysiques sont là. Je pense à l’instant au Neveu de Rameau et à ce café de la Régence où Diderot note qu’on jouait et qu’on voyait le fameux Philidor.

Il n’y a donc pas de contradiction entre la théorie et le jeu. Si l’on passe à l’existence, on aura d’autant plus de chances pour jouer sa vie qu’on aura la pensée de son jeu. C’est compris comme une contradiction parce que cela va contre l’idéologie de l’authenticité sans recul, de l’homogénéité sans distance, de la vraie vie qui s’opposerait à la pensée, etc. C’est-à-dire contre une idéologie presque endémique de la pensée et de la vie s’opposant, qui est malheureusement le degré zéro de la spontanéité. Pourtant, il n’y a pas de grand musicien sans théorie musicale, pas de Jean-Sébastien Bach sans calculs sur la musique pour donner l’impression d’un jeu suprême. Tant qu’on n’aura pas oublié, si c’est possible, la pesanteur romantique, l’extraordinaire intoxication du romantisme, qui impose son point de vue et sa pseudo-morale, on continuera à penser que le jeu est incompatible avec la pensée.

T. Ferenczi. — Cette idéologie spontanéiste et obscurantiste est-elle plutôt de droite ou de gauche ? Ou traverse-t-elle tous les courants politiques ?

Ph. Sollers. — Elle traverse malheureusement tous les courants politiques, elle est préalable à la politique, humaine au sens le plus désespérant du mot, dans la mesure où elle est ce qui persiste d’infantilisme et d’enfantillage, au sens négatif, car il y a un jeu de l’enfance et une théorie du jeu de l’enfance... Quand Baudelaire écrit : "Le génie c’est l’enfance retrouvée à volonté", cela signifie qu’il faut retrouver le jaillissement, la fraîcheur, le côté complètement irrationnel de l’enfance, mais qu’il faut pouvoir le retrouver "à volonté" ; c’est-à-dire qu’il faut que la pensée s’exerce. Il s’agit là d’un enfant qui fait l’enfant, qui est au comble de la lucidité dans l’innocence.

Pour prolonger cette question politique, je crois qu’une bonne façon de redéfinir la politique serait de repérer qui est conscient du jeu et qui accepte de dire qu’elle est un jeu, mais il est très difficile de faire avouer ça aux hommes politiques. Bien évidemment, la donnée fondamentale de ce type de position serait l’humour ; on trouverait aussi peu, ou autant d’humour à droite qu’à gauche, avec peut-être quelques exceptions plus notables à gauche.

T. Ferenczi. — Je pensais plutôt à l’anti-intellectualisme...

Ph. Sollers. — Il est aussi bien de droite que de gauche : aux extrêmes, on retrouve toujours ce soupçon porté à l’inauthenticité ; c’est une vieille prédication qui n’en finit pas : il faudrait être pur, authentique, identique à soi-même !... C’est une position contraignante de l’identité qui est évidemment, à mes yeux, le contraire de la liberté.

P. Bourgeade. — Vos premiers romans ont été salués dès leur apparition. Vous n’avez jamais connu d’échec !... Vos premiers livres étaient des livres de création, de poésie. Il y a eu ensuite, coïncidant avec la création de Tel Quel, une période d’effort théorique important même pour ceux qui, comme moi, s’y sont opposés. On a l’impression qu’aujourd’hui, avec vos derniers livres, Femmes, Portrait du joueur, vous revenez à une littérature existentielle qui rejoint un peu en tonalité vos livres du début. Situez-vous ces périodes comme trois époques différentes ou avez-vous au contraire le sentiment d’une continuité ?

Ph. Sollers. — Il est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la théorie du jeu littéraire. Il s’agissait à l’époque de moderniser un jeu où régnait l’archaïsme. Ce n’est pas un hasard si l’explosion des savoirs s’est produite en 1968. Cet archaïsme était devenu insupportable. Le coup d’éclat, comme le dit Baudrillard, qu’a été 1968, ne cherchait pas d’accomplissement politique, mais devrait nous intéresser en tant qu’explosion pour l’explosion...

T. Ferenczi. — Qui était recherche d’authenticité et de spontanéité...

Ph. Sollers. — Il y avait une énorme contradiction entre un hyperthéoricisme et des attitudes libertaires très spontanéistes. C’était une école permanente de théorie et de désordre ; même les situationnistes étaient à l’époque des hyperthéoriciens tout en ayant le comportement le plus anarchique possible.

P. Bourgeade. — Pensez-vous que Tel Quel à son origine ait prophétisé et annoncé 1968 ?

Ph. Sollers. — Tel Quel faisait partie d’un ensemble de choses très vaste qui annonçait 1968. Il est aujourd’hui de bon ton de tirer un trait sur ces vingt années qui auraient été vingt années d’imposture et d’erreur...

Un certain mouvement actuel de dépréciation de tout ce qui s’est fait à l’époque a un caractère politique évident : la gauche, ses fonctionnaires et ses représentants idéologiques, a été dépitée de ne pas rallier l’intelligentsia supérieure, comme dirait Régis Debray a son programme politique ; elle a considéré l’attitude des intellectuels comme une entrave à son action : ces mouvements gauchistes, cette irresponsabilité, ce foisonnement qui ne voulait pas aboutir...

P. Bourgeade. — Pour passer au second volet de notre entretien, il peut apparaître, pour certains lecteurs, une contradiction entre le mystique et l’érotique. En lisant votre dernier livre, j’ai été frappé par l’intensité du passage érotique, qui par moments frôle l’obscénité ; c’est pour moi un compliment : l’érotisme s’exprimant avec sincérité ne connaît pas ses limites ; vous portez l’écriture et l’expression de sa réalité à leurs limites. Mais il y a également une source mystique de l’amour pur. Pourriez-vous parler de cette contradiction apparente ?

Ph. Sollers. — Dès qu’on parle de contradiction, on met en doute la sincérité : comment pourrait-on être sincère en étant divisé ? Pour m’en tenir à Diderot, le Paradoxe sur le comédien pose la conscience moderne dans sa contradiction : c’est une nouveauté considérable que de prendre l’émotion à son plus haut niveau tout en restant froid et détaché ; ce à quoi n’arrivera jamais quelqu’un qui croit exprimer l’émotion en elle-même sans la penser ; érotique et mystique se rejoignent. De ce point de vue, je reste fidèle à Georges Bataille.

La même spontanéité obscurantiste veut qu’il y ait d’un côté les choses du corps, silencieuses ou exhibées, de l’autre la vie de l’intériorité... Comme si l’énergie dépensée pour les choses spirituelles n’était pas aussi utilisée pour ce qui relève de la sexualité. Il est extraordinaire qu’après Freud on en soit encore à se demander si ces deux aspects de la vie communiquent vraiment. Il est de même extravagant que l’on se précipite aujourd’hui pour déchirer les affiches du film de Godard, Je vous salue, Marie. C’est le vieux problème de la vérité intouchable...

À mes yeux, essayez de se mettre dans la vérité de l’érotisme a la même valeur que de prendre, par rapport à toutes les idéologies, le point de vue de la métaphysique ou de la mystique. Le catholicisme me paraît être le lieu étonnant où se dit de la façon la plus profonde cette relation entre l’érotisme et quelque chose de bizarrement organisé. Il n’y a pas de contradiction entre l’érotisme et une certaine méditation sur Dieu.

Je cite volontiers cette phrase que Balzac prête à la duchesse de Langeais : "Mon bijou, il n’y a rien de plus calomnié aujourd’hui que Dieu et le dix-huitième siècle..." Je trouve très frappant que Dieu et le dix-huitième siècle soient accusés ensemble d’être des agents de subversion.

T. Ferenczi. — Est-ce vrai du catholicisme d’aujourd’hui ?

Ph. Sollers. — On peut penser qu’il deviendra peu à peu un lieu de récapitulation historique fabuleux.

P. Bourgeade. — Vous apparaissez dans vos déclarations comme un esprit très religieux ; je voudrais vous poser une question très simple : avez-vous la foi ?

Ph. Sollers. — Je crois...

P. Bourgeade. — Dans Femmes, vous montrez les femmes comme des objets de plaisir...

Ph. Sollers. — Pas simplement comme des objets ; ce sont des sujets en pleine évolution avec des contradictions remarquables.

P. Bourgeade. — C’était un raccourci ; au contraire, dans le Portrait du Joueur, Sophie apparaît comme un personnage d’initiatives, dont vous êtes par moments l’objet. Pensez-vous que la femme d’aujourd’hui surmonte d’un mouvement naturel les contradictions que nous venons d’évoquer ?

VOIR SUR PILEFACE

Ph. Sollers. — Je ne dis jamais : la femme ; dans le Portrait du joueur, je l’ai appelée Sophie — d’ailleurs aucun critique ne l’a remarqué — parce que Sophie est le personnage de femme du dix-huitième siècle français, qui s’oppose à l’image de la femme du romantisme allemand. L’ordre de la liberté féminine a connu alors de grands bouleversements, qui peuvent éventuellement revenir après un long tunnel qui serait celui du puritanisme du dix-neuvième siècle et de l’appropriation politique des femmes à on ne sait quelle réalisation sociologique. Il est vrai qu’on parle peu souvent des initiatives que les femmes peuvent prendre, des plaisirs qu’elles peuvent se donner, auxquels je ne trouve rien à redire...

P. Bourgeade. — Vous apparaissez dans votre œuvre comme un avant-gardiste et en même temps comme un homme de traditions et de grande culture ; comment vous situez-vous politiquement en 1985 ? Vous avez, dans l’Infini, revue que vous avez fondée il y a quelques années, défini l’écrivain comme un homme d’opposition ; pourriez-vous développer ce point ?

Ph. Sollers. — Je voudrais d’abord m’arrêter un peu sur ce problème de l’avant-garde et de l’opposition. Pour prendre trois exemples de créateurs du vingtième siècle : Joyce, Céline, Picasso, je note que tous trois ont inventé des formes nouvelles avec une force particulière ; mais tous trois ont aussi été profondément attachés à la tradition, Céline à Villon et à toute la tradition médiévale française, Joyce à saint Thomas ; quant à Picasso, il a passé son temps à admirer Raphaël, Vélasquez, Poussin... L’artiste contemporain, qui réinvente toutes les formes, est en même temps quelqu’un de très traditionaliste.

Pour revenir à la politique, l’écrivain est dans l’opposition de toutes les oppositions qui voudraient devenir majoritaires ; il est contre toute hégémonie, contre la tentation de devenir intellectuel organique, fonctionnaire de la société : il représente l’élément asocial dont la société a besoin, qui échappe à la gestion et à la surveillance sociales.

T. Ferenczi. — Vous avez contribué à dénoncer l’imposture du marxisme plus que celle du libéralisme ; on est donc tenté de vous situer dans la mouvance de la droite plutôt que dans celle de la gauche...

Ph. Sollers. — Si j’étais dans la mouvance de la droite, elle s’en apercevrait ! Tout ce que j’écris lui brûle plutôt les doigts. Ce n’est pas à droite que mes livres trouvent les échos les plus favorables ; j’écris des livres corrosifs, critiques, qui sont ressentis comme mettant à mal les comportements. Je pense quand même que c’est une attitude de gauche que de gêner le conformisme, qu’il soit de droite ou de gauche...

T. Ferenczi. — Vous n’êtes donc pas de ceux qui souhaitent la fin de l’expérience de la gauche au pouvoir ?

VOIR SUR PILEFACE

Ph. Sollers. — Je trouve que c’est une bonne chose. Il ne serait pas mauvais que dure cette espèce de peu de pouvoir qu’a la gauche au pouvoir ; il n’est pas mauvais qu’un pouvoir soit assez faible et que les citoyens soient de plus en plus amenés à s’intéresser à leur vie privée. Je reproche seulement à la gauche de ne pas développer au maximum les réseaux de communication... Il est intéressant d’être de gauche et de ne pas être reconnu par la gauche.

P. Bourgeade. — Sur ce dernier point, je ne partage pas votre opinion ; je pense que l’expérience de gauche n’a pas eu lieu parce qu’elle ne peut avoir lieu qu’avec des institutions démocratiques que nous n’avons pas. J’espère donc qu’elle aura lieu un jour... Philippe Sollers en sera peut-être le premier descripteur !

Le Monde, 11 mars 1985.

Il y a dans Le rire de Rome, livre d’entretiens entre Frans de Haes et Philippe Sollers qui se sont déroulés entre 1983 et 1985 (Gallimard, coll. L’infini, 1992. Qui l’a lu ?), de nombreux passages où il est question de Portrait du Joueur et des nombreux malentendus que le roman a suscité. Je n’en reprends ici qu’un extrait : l’entretien daté d’avril 1985.

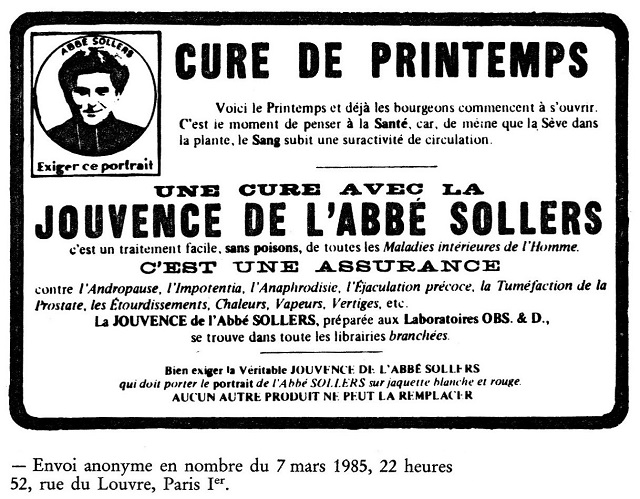

Monnaie de singe

FRANS DE HAES — 1./ Jetons d’abord un coup d’œil sur le dossier de presse fort chargé qui entoure la publication de Portrait du Joueur. Les titres des articles sont particulièrement significatifs d’un malaise dont le roman lui-même ne cesse de parler. Je pense notamment à : Rien de nouveau sous le Sollers (Libération)... Mais le titre que j’ai trouvé le plus intrigant est peut-être celui paru dans Le Quotidien de Paris : Sollers : Monnaie de singe. Il s’agit non seulement d’un texte dans lequel la classique équivalence freudienne argent = fèces = pénis fonctionne de manière quasi mécanique, mais qui en plus se permet à deux reprises un lapsus sur le titre du roman même : « Portrait d’un Joueur » au lieu de « Portrait du Joueur »... Monnaie de singe est une expression intéressante. Le singe, animal doué et « malin », introduit tout de suite dans le langage (il suffit de lire l’article dans le dictionnaire...) les dimensions de la castration, de la peur et de l’argent. « Il est fourni d’argent comme un singe de queue », par exemple... Quant à « dire la patenôtre du singe », cela signifie : « faire claquer les dents les unes contre les autres »... Enfin, on trouve à « monnaie de singe » : « payer en monnaie de singe, se moquer de celui à qui l’on doit, au lieu de le satisfaire, le leurrer de belles paroles et de fausses promesses ; locution qui vient de ce que les montreurs de singes, au lieu de payer le péage [8], faisaient gambader leur singe devant le péage2• » Autrement dit : Sollers se moque de quelqu’un (ou de plusieurs) envers qui il aurait contracté une dette.

FRANS DE HAES — 1./ Jetons d’abord un coup d’œil sur le dossier de presse fort chargé qui entoure la publication de Portrait du Joueur. Les titres des articles sont particulièrement significatifs d’un malaise dont le roman lui-même ne cesse de parler. Je pense notamment à : Rien de nouveau sous le Sollers (Libération)... Mais le titre que j’ai trouvé le plus intrigant est peut-être celui paru dans Le Quotidien de Paris : Sollers : Monnaie de singe. Il s’agit non seulement d’un texte dans lequel la classique équivalence freudienne argent = fèces = pénis fonctionne de manière quasi mécanique, mais qui en plus se permet à deux reprises un lapsus sur le titre du roman même : « Portrait d’un Joueur » au lieu de « Portrait du Joueur »... Monnaie de singe est une expression intéressante. Le singe, animal doué et « malin », introduit tout de suite dans le langage (il suffit de lire l’article dans le dictionnaire...) les dimensions de la castration, de la peur et de l’argent. « Il est fourni d’argent comme un singe de queue », par exemple... Quant à « dire la patenôtre du singe », cela signifie : « faire claquer les dents les unes contre les autres »... Enfin, on trouve à « monnaie de singe » : « payer en monnaie de singe, se moquer de celui à qui l’on doit, au lieu de le satisfaire, le leurrer de belles paroles et de fausses promesses ; locution qui vient de ce que les montreurs de singes, au lieu de payer le péage [8], faisaient gambader leur singe devant le péage2• » Autrement dit : Sollers se moque de quelqu’un (ou de plusieurs) envers qui il aurait contracté une dette.

Or, ce qui devrait frapper un lecteur de Paradis, de Femmes, de Portrait du Joueur, c’est la mise en œuvre d’une continuelle métaphore monétaire dans l’analyse des réalités sociales et individuelles. On pourrait interroger ici beaucoup de passages, mais je m’arrêterai aujourd’hui à une séquence de Paradis I qui insiste sur le blocage auditif du sujet lié au blocage anal, dimension particulièrement tenace de la « stupeur sexuelle » :

« comment voulez-vous qu’ils montent jusqu’à leurs oreilles comment voulez-vous qu’ils veillent on n’a rien ici bas et eux leur trafic c’est de haut en bas prélever sur l’air du tympan et descendre ouater le pan-pan dédouaner l’écoute et foncer sur proute... » (pp. 132-133). Ce qui résonne dans ce passage comme dans d’autres (par exemple « troufrouteur trafique avec fossoyeur », p. 47) ce sont, d’une part, les verbes désignant l’opération monétaire (« trafiquer », « prélever », « dédouaner ») et, d’autre part, la surdité.

Dans Portrait du joueur cette dernière semble avoir atteint les figures clefs du tissu social : Fressolle, le professeur de latin, est quasiment sourd, de même que Raymond Aron, le philosophe. Quant à l’ouate dans les oreilles d’Henri Michaux, elle a suscité quelques remous indignés. Nous semblons donc être là, nous disent Paradis et Portrait du Joueur, pour être sourds (à quoi ?) et payer une bien lourde note (à qui ? à quoi ?) [9]. Le chroniqueur du Quotidien de Paris, lui, donne à fond dans cette obsession puisqu’il conclut en disant que « ce livre est à peu près sans intérêt. Talent ou non, le joueur triche, et perd ». Le talent est en effet une monnaie et on pourrait, ici, faire un détour du côté de « la parabole des talents » (Matthieu 18, 24), affirmant scandaleusement que l’on enlèvera à celui qui n’a pas et que l’on donnera à celui qui a... Toujours le même chroniqueur vous accuse en outre de confondre le « porno et le credo », allant jusqu’à écrire : « Notre penseur ès scatologie a su apercevoir non pas un terrain vierge, mais un autel vacant ! » Scatologie = discours excrémentiel... Ce qui n’est pas du tout le cas dans le Portrait, n’est-ce pas ? Quelle est, en conséquence, cette monnaie de singe qu’on vous prête ?

2./ « Monnaie de singe » vise sans doute aussi l’opération pseudonymique à trois termes. Je ne reprendrai 4 pas ici la lecture que j’ai pu en faire ailleurs. Je vous pose simplement la question : Pourquoi le nom de Joyaux apparaît-il au conditionnel (« j’aurais pu aussi bien m’appeler... ») dans Portrait du Joueur, alors que dans le texte de H et dans celui de Paradis il se lisait en toutes lettres ?

VOIR SUR PILEFACE

3./ La rencontre de Sophie Richter (femme française, médecin, qui a épousé un diplomate allemand) avec l’écrivain français Philippe Diamant a lieu à Tübingen. Cette ville évoque, bien sûr, le souvenir de Hölderlin, poète allemand qui se lia à Suzette Borkenstein, femme allemande mariée à un banquier (!) dont le nom résonnait de manière tout à fait française (Gontard). Cela fait une drôle d’histoire. Peut-on lire les « lettres de Sophie » comme l’envers des « Poèmes de la folie » de Hölderlin ?

PHILIPPE SOLLERS — Ça fait beaucoup de choses... On va essayer... Dès le début de la parution de Portrait du Joueur s’est en effet développé de façon absolument systématique, dans les articles de presse et dans la prononciation même des individus, un lapsus sur le titre. A peine le livre était-il sorti, que ce lapsus courait partout et s’imprimait partout. Parfois, même, le lapsus intervenait en cours de rédaction d’article pour s’effacer ensuite et revenir au titre authentique, ce qui confirmait par là même l’intérêt de cette déformation. Immédiate ment mon attention a été attirée par ce lapsus. C’est allé au point qu’un journaliste de télévision très bien disposé à mon égard, après avoir fait le lapsus « Portrait d’un Joueur » au lieu de « Portrait du Joueur », a surenchéri pour me demander ce que j’ avais bien pu vouloir dire dans mon livre... Beauté du Joueur ! Le lapsus fondamental est quand même resté dans la catégorie de l’emploi de l’article indéfini au lieu de l’article défini : d’un au lieu de du. C’est un peu comme si on disait A la recherche d’un temps perdu, toute proportion gardée. Tout de même, c’est très intéressant... D’une part parce qu’il a donc fallu que je me fasse à l’idée d’une formidable impossibilité, de la part de la réception auditive et graphique, d’enregistrer ce u. Et au fur et à mesure que paraissaient les agressivités amoureuses — dont j’ai l’habitude d’être l’objet, les passionalités négatives qui sont, on le sait, autant d’hommages versés au compte de celui qu’on attaque, bref, la nervosité désirante, classique, portée peut-être là une fois de plus à son comble... — il a bien fallu que je réfléchisse au fait qu’en effet le débat allait porter cette fois-ci sur l’impossibilité de me reconnaître ce qui m’était dû ! Impossible de toucher mon dû ! Cette impossibilité à présenter mon dû a révélé en effet que ce que je disais dans ce livre devait absolument être présenté comme indéfini et que, donc, ce passage à un (un joueur parmi d’autres...) était bien le cœur de la question. Autrement dit : il y a monnaie de singe, en effet, si je suis en état de dette, débiteur... débiteur du désir que l’on éprouve pour moi ! C’est une façon comme une autre qu’a le discours social d’enregistrer sa dette à mon égard, en somme.

Bien. On voit donc se déployer d’une façon nouvelle, mais qui évidemment ne me surprend pas et qui même m’enchante, l’efficacité littéraire, à savoir que j’ai réussi à toucher l’équivalence littérale entre l’écrit et la monnaie (et je parle du commerce, n’est-ce pas, ce qui est plus compliqué que la simple prostitution... Commerce et Navigation, les deux colonnes fameuses de la place des Quinconces à Bordeaux ...). Juste avant le récit que je fais d’une conversation avec le président de la République française dans Portrait du joueur se trouve raconté un épisode évidemment fictif comme quoi j’aurais transformé depuis longtemps mes droits d’auteur (à propos de Femmes) en diamants que j’aurais déposés dans un compte numéroté en Suisse... Cette transformation de l’écrit en diamants comporte, dans le récit, un autre parallèle qui est le dépôt que je prétends avoir fait de mon sperme pour son utilisation éventuelle après ma mort. Ce qui me permet de dire qu’il n’est pas techniquement impossible qu’on puisse se retrouver, comme ça, dans l’avenir, avec des Sollers à l’infini... J’insiste beaucoup sur le fait que cette transformation de l’écrit en valeur passe par une évaluation de ma propre substance séminale. Toute la nébuleuse de critiques autour de mon jeu enregistre donc cet événement, peut-être impensable, qu’un sujet serait passé consciemment, entièrement, du côté de ce qui contrôlerait, pour son propre compte, son dû. Tout cela est très nouveau, puisque vous voyez bien que ça désorganise de façon très voulue tout le contrat social qui s’établit toujours autour du langage, de celui qui le porte, du corps qui s’en fait le véhicule et du mort qui est censé y être déjà présent pour en quelque sorte faire l’appoint de son discours. Que je m’obstine à ne pas mourir dans les conditions du marché prévues, c’est ce qui énerve la planète des singes. Socrate est immortel... On y revient toujours.

Dans le même ordre de critique, et c’est intéressant qu’elle soit parue dans la NRF [10], la principale accusation philosophique dont j’ai été l’objet - mais vous allez voir que ça revient au même que « monnaie de singe » — c’est d’être en réalité un sophiste. Portrait du joueur révélerait, enfin, que ma position philosophique serait de l’ordre des sophistes, et c’est dit très sérieusement par quelqu’un qui n’hésite pas à faire de moi un disciple d’Antisthène ou d’Euclide de Mégare. C’est moi, le sophiste ! Eh bien, sophiste, vous savez bien que c’est quelqu’un qui, après tout, vu depuis Platon, trafique en effet de la monnaie de singe ! Pour qui tout pourrait se dire, chaque chose et son contraire... Autrement dit : ce n’est pas un homme de la vérité. Me voilà quand même mis carrément en demeure ! Médiums des médias... Philosophie... Que demander de plus ? C’est parfait. A passage, c’est cet article, Sollers : monnaie de singe, qui vous a frappé et vous êtes bien entendu allé tout droit sur l’analité qu’il suppose... Est-il besoin de révéler à qui que ce soit que l’auteur de l’article est un homosexuel officiel ? Cela va sans dire. Quoi qu’il en soit, c’est moi, donc, qui ne dirais pas la vérité ! Le platonisme, décidément plus coriace qu’on ne croit, recommence le procès du sophiste. Une longue démonstration comme quoi je serais le sophiste de ce temps... Ce n’est pas nouveau qu’on me colle ce genre d’exorcisme. Mais enfin, là, ça prend toute sa saveur... L’article, euphorique d’ailleurs, bien écrit, qui formule enfin cette accusation de sophisme, inutile de vous dire que, bien entendu, en tant que compte rendu littéraire de Portrait du Joueur, roman, ne fait pas la moindre allusion à l’existence, dans ce livre, du personnage de Sophie.

VOIR SUR PILEFACE

Je suis sophiste et j’émets de la monnaie de singe pour autant que Sophie n’existe pas et ne peut pas exister. C’est quand même pas mal, ça ! En termes de philo-sophie, me voilà donc escompté de cette façon. C’est du grec qui s’agite, là, à mon sujet, du grec homo qui, donc, doit forcément halluciner (il n’y a pas d’autre mot) que je ne suis pas du mais d’un. C’est troublant. Vous savez qu’on en est encore à balayer tous les jours la fameuse erreur sur l’apostrophe de Finnegans Wake, entre ce n et ce s. C’est une hallucination qui persiste. J’en ai déjà parlé. Mais comme Freud a toujours raison et que les grandes choses se tiennent dans les petits détails, l’analyse de cette affaire entre d’un et du reste ouverte. Indubitablement, sur la couverture du livre, il y a du. L’ébriété critique, qui a du journaliste périphérique au philosophe qui se croit central, doit une fois de plus nous prévenir que lorsqu’un corps social se remue à propos d’un écrit, c’est qu’il est sûr de son coup et surtout de son point d’amarrage métaphysique. Platon, ai-je dit. Pourquoi pas ? Ça fait bien longtemps que dans l’excès même de ce que je dépense verbalement, en pure perte, la thésaurisation platonicienne est mise en cause par tout les bouts, de Démocrite à la Bible... La logique échiquéenne de la partie en cours, du point de vue de l’adversaire, voudrait donc que je sois cerné. Il me reste à démontrer, ce qui suit son cours, que c’est le contraire... C’est-à-dire qu’enfin il n’est pas impossible que Je sois en mesure de bien encercler l’homo platonicus...

F.D.H. — ... d’inclure ce qui prétend vous inclure ?

Ph. S. — Voilà ! (rires). Chacun joue son rôle...

Un esprit cultivé, prudent, se serait demandé si derrière mes allusions immédiates, dès les première lignes... : le « Tibet de base »... la « secte des bonnets » colorés de telle ou telle façon... si, à travers l’épigraphe de Sun-Tseu, placée bien en évidence, il n’y avait pas un avertissement sur les coordonnées dans lesquelles se déplaçait Portrait du joueur... Un esprit cultivé, disais-je (c’est envisageable, du moins au sommet de la pyramide qu’est la NRF !), se serait dit : voyons, mais ... « diamant » et tout ça, à quoi cela peut-il faire allusion, de façon aussi insistante ? Certes, le nom de l’auteur justifie cette mise en scène, mais ... est-ce qu’il n’y a pas autre chose ? De même que le lapsus sur le titre (de du à d’un), j’ai remarqué avec une grande stupeur que tous les journalistes sans exception se sont vus dans la nécessité de dire que je m’appelais bien, dans la réalité sociale, Joyaux. Certains mettaient le x, d’autres pas, mais enfin, ils se sont tous sentis astreints à le faire. Or, pas une seule fois, je dis bien : pas une seule fois, je n’ai fait état de mon nom ouvertement comme tel (dans H et dans Paradis, il est écrit sans majuscule, comme un mot parmi d’autres). Tous les articles ont comporté à la fois le lapsus et le rappel de mon nom. Le fait de rappeler le du au d’un implique qu’on saisit bien l’occasion d’expliquer que je joue avec un troisième nom (Diamant) dans le livre, parce que, dans la réalité sociale, je m’appelle Joyaux. Bien. C.Q.F.D. On atteint là le point le plus resserré de l’ad hominem car, si tout s’explique par le fait que je m’appelle comme je m’appelle, il n’y a plus grand-chose à dire. Le fantasme est quasiment saturé. Un esprit plus distant, plus dégagé, aurait pu donc se demander si cette métaphore du diamant pouvait correspondre, dans la culture universelle, à quelque chose de très consistant, de très structuré, de très connu, dans tel ou tel système de référence métaphysique ... Et se demander par la même occasion comment l’auteur jouait avec ça... Alors, on va le dire... (rires)... On va le dire d’autant plus que l’évacuation de Sophie, au bénéfice d’une accusation de sophisme, marque bien l’endroit où ça coince, c’est-à-dire l’impossibilité physique du grec platonique d’envisager la question. Grec, Je le suis ! Et comment ! Au point même d’être persuadé qu’on n’a pas dit encore grand-chose sur les Grecs, notamment sur Homère ou sur Hésiode. Ce qui se passe sur le nom et sur la transmission de père à fils dans L’Odyssée, par exemple, reste profondément méconnu. On parlera de L’Odyssée une autre fois... En détail, si vous voulez .... Mais, s’agissant de l’intention qu’il y a derrière « Diamant » et de la technique de l’arrivée au diamant je voudrais tout de même faire remarquer que ça fonctionne, de façon tout à fait explicite, dans une tradition énorme, qui est celle du tantrisme bouddhiste. Ça s’appelle le Vajrayana, le « véhicule de diamant »... C’est bien connu de tous les spécialistes de cette dimension des choses et, comme chacun sait ou devrait le savoir, les manipulations mises en jeu pour atteindre « l’être du Diamant » (qui n’est rien d’autre que l’équivalent rigoureux du Vide), ce sont des manipulations sexuelles... Une position, bouddhiste donc, qui n’a rien à voir avec la position des sophistes. Il ne s’agit pas du tout de la même démonstration. Elle ne porte pas sur l’Un impassible, elle porte sur le Vide. C’est aussi différent que de passer du d’un au du. Avec tout ce que ça comporte quant au sens même de la Valeur. Le malentendu est donc total, et c’est bien ainsi. Il est extrêmement intéressant de voir comment la représentation d’un jeu entre une technique sexuelle, une technique de langage et une expérience du nom est incompréhensible à l’intérieur du platonisme qui définit les moindres, je dis bien les moindres réactions de notre culture. Il y a donc beaucoup de nouveau sous le Sollers, comme voulait le dire, de façon stupéfaite, et par conséquent, dans un premier moment, incrédule, donc négative, l’ensemble de la conciergerie platonique. Ça devrait faire partie, encore une fois, de la culture générale, de connaître un peu les rudiments du bouddhisme aussi bien que l’existence du Gorgias de Platon. Bien entendu, il faut donc que je prenne acte du fait que tout un pan, énorme, de l’écriture que je poursuis tombe en dehors des cordonnées de perception habituelle et c’est d’autant plus impressionnant que, pourtant, aussi bien pour Drame que pour Nombres, ou pour H ou pour Paradis, on pourrait légitimement penser que suffisamment d’informations ont été produites pour attirer l’attention ... pas seulement des informations mais par fois même des commentaires ... notamment celui de Barthes [11] ; Eh bien, non ! Donc, l’introduction d’un petit « véhicule de diamant » a été, une fois de plus, très spectaculairement, prise pour pur sophisme ou pour monnaie de singe, ce qui implique paradoxalement que je serais en dette par rapport aux existants ! J’insiste sur le fait qu’il s’agit bien, au-delà de la fiction, d’un enjeu de savoir et de la façon très violente dont je dois être supposé ne rien savoir de la vérité. De quelle vérité ? Toujours la même : celle qui a la prétention de définir l’être authentique par sa défaillance, par sa souffrance, par sa quête, par sa recherche, son balbutiement, sa maladie, son pathos... C’est-à-dire la vérité d’une énigme dont on est bien obligé de constater que, platonisme infiniment dégradé, son idéologie persiste à tous les niveaux, malgré les efforts, à jamais inaudibles, d’un certain Nietzsche. Lequel Nietzsche, ayant commis, philosophiquement, le crime parfait quant au platonisme, restera donc à jamais, pour la pyramide platonique, un histrion, un singe ou un sophiste. « Il y aurait beaucoup à dire », dit le philosophe — et au fond il parle là pour toute la confrérie —, « sur le catholicisme triomphal de Sollers [12]. » Eh bien, qu’on le dise ! Allons y ! Puisque c’est bien, au fond, de ça qu’il s’agit... : le catholicisme est-il un platonisme ?... Voilà. Un peu de bouddhisme, ça permet de se dégager par rapport au ressentiment ambiant.

VOIR SUR PILEFACE

Il s’agit d’un savoir — et par exemple la dernière manifestation de ce savoir perçu comme gênant, c’est, dans un article paru dans Le Monde il y a deux jours, la réaction par rapport à l’entretien que j’ai eu avec Jean-Luc Godard ; C’est une journaliste qui a écrit ça. Elle a dit : ah ! oui, d’un côté on entend un universitaire, c’est Sollers, et de l’autre on entend un artiste, c’est Godard. Et « l’universitaire » restera toujours le « notaire » (encore la métaphore monétaire !) de « l’artiste » ! « L’universitaire ne sera jamais le parent de Vincent ou d’Antonin », dit-elle, mais toujours son notaire. Le savoir que je dispense à Godard — qui en a bien besoin, comme tout le monde — est donc pris sous la forme du savoir universitaire. Or, bien entendu, rien de ce que je dis dans cet entretien n’est trouvable dans le discours universitaire. Rien. Donc, on revient à la même impasse, qui s’énonce toujours dans la même vulgarité, drôle de symptôme... à savoir qu’on appellera Van Gogh... Vincent et Artaud... Antonin. En s’apparentant, familialement, à « l’idiot de la famille » comme aurait dit Sartre qui appelait Flaubert ... Gustave. Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça éternellement. Les familles sont platoniciennes. Comme l’université elle-même qui a sa croyance à la génialité malade ou ignorante. Etc. etc.

« Nous sommes de plus en plus nombreux aujourd’hui, dit la journaliste en question, à ne pas comprendre Sollers et à aimer Godard. » Eh bien, ça prouve simplement qu’il faut que je continue à être incompréhensible et, par conséquent, à ne pas me faire aimer. C’est pour ça que l’épisode de Sophie a, en tant que connaissance, toute sa nouveauté et tout son poids. Il faudra, par conséquent, reprendre la question de la « phrase sans aucun rapport » telle qu’elle est définie dans cet épisode. Pour la bonne raison — et là j’en viens au dernier point de votre question — qu’à mon avis elle met fin, cette description-là, aux emberlificotages intéressés autour de l’amour et de la folie, qui, à partir de là, quoique continuant à nourrir toute la littérature, toutes les biographies et — pourquoi ne pas le dire — jusqu’à l’État lui-même, « le plus froid des monstres froids »... sont là, ces emberlificotages, à mon avis, enfin vidés. Vous m’interrogez sur Hölderlin, j’ai répondu par Nietzsche. Ça revient au même en ce point-là. L’aventure dans les deux cas consiste à vivre jusqu’aux limites les plus extrêmes le retournement du platonisme (pour aller plus loin, il reste à imaginer Nietzsche et Hölderlin munis des possibilités sensuelles françaises). Ce n’est pas demain que cesseront les spéculations « allemandes » sur l’amour, la douleur, la folie et toute la gomme. C’est inscrit, peut-être, dans ce qui dure dans la race... dans la dure race... L’avenir du racisme est largement ouvert. Je dirais même que, s’il arrivait à manquer, on verrait se déployer des dévouements fanatiques pour le faire renaître de ses cendres, soit pour le prôner, soit pour l’abominer et peut-être même on verrait se conjoindre dans une manifestation gigantesque les prôneurs et les abomineurs. Il suffirait par exemple de trouver le bon bouc émissaire. Pourquoi pas un écrivain ? Ce serait tentant... Le plus chaud des monstres chauds ! Voilà pourquoi, si j’ai bien entendu, un platoniste périphérique a dit récemment dans une émission de télévision, sans provoquer la moindre réaction, qu’après tout la littérature mondiale aurait très bien pu se passer de Céline. Eh bien, appelons Céline comme point de fuite du symptôme actuel ! C’est vrai que, comme platonicien, on fait mieux...

Jamais, donc, les conditions n’ont été si bien réunies pour qu’on puisse vérifier à quel point un écrivain, ce n’est pas de l’homme. Il faudra encore beaucoup de temps avant qu’on puisse oser dire qu’en plus, ce n’est pas non plus de la femme. L’analyse suit son cours. Ça va continuer. La littérature vaudra donc de plus en plus cher. Elle jette l’argent par les fenêtres. Elle jette tout par les fenêtres. :. C’est sans reste, la littérature. Raconter ce « sans reste », c’est plus que jamais le jeu. C’est affreux.

F.D.H. — ... L’opération sans reste serait-elle le point d’intersection entre ce que vous évoquez ici, c’est-à-dire entre l’expérience « tantrique » de l’atteinte du « Vide » par, notamment, l’acte sexuel et, d’autre part, l’expérience catholique de la Transsubstantiation (par exemple) ainsi que l’expérience de la dépense du langage dans la littérature [13] ?

Ph. S. — Ça peut s’accorder... Les petites expériences tantriques, le « Véhicule de diamant » dont je parlais, sont, d’après ce qu’on peut en deviner — inutile de dire que tout le monde passe très vite là-dessus —, des techniques vieilles comme le monde consistant à interrompre ou à rendre réversible l’émission de sperme.

F.D.H. — ... Y a-t-il des « phrases sans aucun rapport » dans le bouddhisme tantrique ?

Ph. S. — Il y a en tout cas un grand travail qui est fait sur la répétition syllabique. La mécanique verbale et sonore participe de la même exploration de circuits, si je puis dire, que celle de la physiologie. Il et bien évident que sont mis sur le même plan les fonctions physiologiques et les fonctions du langage dans toutes ses dimensions : audition, émission de sons, etc. J’ai quand même fait un effort, il me semble, pour marquer qu’un certain travail sur la répétition verbale était mis en connexion avec des histoires de transformation physique. Mais ça ne sert à rien dans le monde de la dette indue qui part de la formidable imagination du manque... Ça croit manquer, ça manquera ! Ça dit que si ça manque, c’est authentique... C’est impossible à déplacer, ça ... N’empêche qu’il y a eu beaucoup d’élaborations, au cours des âges, contraires à cette idéologie endémique de la valorisation du déchet humain. Jouer avec ses excréments n’est pas du tout la même chose que jouer avec ses substances sexuelles, n’est-ce pas ? Encore faut-il, pour bien faire la séparation entre les deux, être sorti de la théorie infantile, ramenant imparablement toute allusion sexuelle à une allusion cloacale... Cette peur de la disjonction des circuits que n’importe quelle jouissance, présente à elle-même, impose à l’évidence est aussi dramatique que la disjonction entre corps et langage pour n’importe quel sujet. Surtout pas ! Eh bien, n’est-ce pas, j’en suis là. C’est-à-dire à présenter noir sur blanc les effets de cette disjonction. L’État, lui, est là pour gérer l’infantile et le cloacal en soi. C’est son rôle, et il n’y a rien à redire. C’est vous-même qui faisiez le rapport entre analité et surdité, tiré de ce que j’ai cru pouvoir répéter sans cesse... Ce qui nous montre bien que la passion gynécologique elle-même, qui atteint ces temps-ci son maximum, est bien structurée comme une analité. Le corps qui se produirait d’avoir été entendu reste aussi problématique que l’Incarnation elle-même. La rage à incarner veille jalousement contre ce que pourrait être la conjonction, comme telle, de la parole et du corps... Là où j’apporte, dans Portrait du Joueur, un complément, il me semble sensationnel, d’information, c’est en décrivant la scène où cet effet du langage serait cautionné par l’élément féminin... Ce qui n’a rigoureusement rien à voir avec les obscénités antérieures, je dirais même : ce qui n’a rigoureusement rien à voir avec l’obscénité du tout. Pour une fois — ça ne me semble pas avoir de précédent — l’obscénité interviendrait exactement sur le même plan que les autres éléments. C’est une subversion géométrique, puisque tout est construit soit pour que l’obscénité reste dehors, soit pour qu’elle reste un point fixe. Non ? Ce que j’annonce, c’est vraiment une très bonne nouvelle. C’est qu’il y a moyen de couper court, que, vraiment, l’expérimentation du « sans fond » est possible. Alors, comme je ne le dis pas « à l’orientale » — ce qui serait toléré et même encouragé —, mais que je le dis au comble de l’occidental, ça paraît sans prix.

Paris, le 24 avril 1985

Le rire de Rome.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le premier à consacrer une longue analyse au Portrait du Joueur est l’écrivain et philosophe Bernard Sichère dans L’infini, n° 11 (Été 1985).

Apologie du Joueur

« Les vicissitudes de l’imagerie sociale font qu’on oublie parfois, me semble-t-il, que Philippe Sollers est un écrivain. » Relire cette phrase, l’écrire ici, en tête de ce texte, m’émeut assez : à la fois parce que la voix de celui qui est mort et qui était notre ami, Roland Barthes, énonce en l’occurrence une vérité toujours aussi peu reconnue, toujours aussi systématiquement déniée, donc toujours aussi actuelle, et parce qu’elle est, dans sa résonance même, belle et grave, fidèle, comme nous l’entendions alors, l’écho d’une génération entière, d’un moment vif de l’histoire intellectuelle et littéraire, dont nous commençons à peine à comprendre ce qu’elle était, ce qu’elle a produit (Tel Quel par exemple [14]), les effets à long terme qu’elle aura eus sur les hommes que nous sommes, sur les sujets dans l’ensemble perdus que nous sommes. Je dirai même que ce qui, à mes yeux, nous caractérise ici, nous qui nous retrouvons avec Sollers, est de nous savoir perdus quand les autres continuent obstinément de n’en rien savoir, perdus par rapport à ce qui peut se présenter autour de nous de fausses assurances et de fausses références, perdus pour ce que les niais et les gens de pouvoir (c’est en fin de compte la même chose, la même chienlit) appellent le monde, perdus, c’est-à-dire sauvés. Parce qu’entrés depuis un certain nombre d’années déjà en littérature comme d’autres, à l’âge classique par exemple, entraient en religion non pour fuir le monde assurément mais pour l’ouvrir sur autre chose que Lui-même, sur cet Autre seul capable en vérité de lui donner sa lumière, de le reconduire à ce bénéfique, cet illuminant non-sens qui le justifie malgré tout, là où il ne l’attend pas, où il ne le sait pas.

« Les vicissitudes de l’imagerie sociale font qu’on oublie parfois, me semble-t-il, que Philippe Sollers est un écrivain. » Relire cette phrase, l’écrire ici, en tête de ce texte, m’émeut assez : à la fois parce que la voix de celui qui est mort et qui était notre ami, Roland Barthes, énonce en l’occurrence une vérité toujours aussi peu reconnue, toujours aussi systématiquement déniée, donc toujours aussi actuelle, et parce qu’elle est, dans sa résonance même, belle et grave, fidèle, comme nous l’entendions alors, l’écho d’une génération entière, d’un moment vif de l’histoire intellectuelle et littéraire, dont nous commençons à peine à comprendre ce qu’elle était, ce qu’elle a produit (Tel Quel par exemple [14]), les effets à long terme qu’elle aura eus sur les hommes que nous sommes, sur les sujets dans l’ensemble perdus que nous sommes. Je dirai même que ce qui, à mes yeux, nous caractérise ici, nous qui nous retrouvons avec Sollers, est de nous savoir perdus quand les autres continuent obstinément de n’en rien savoir, perdus par rapport à ce qui peut se présenter autour de nous de fausses assurances et de fausses références, perdus pour ce que les niais et les gens de pouvoir (c’est en fin de compte la même chose, la même chienlit) appellent le monde, perdus, c’est-à-dire sauvés. Parce qu’entrés depuis un certain nombre d’années déjà en littérature comme d’autres, à l’âge classique par exemple, entraient en religion non pour fuir le monde assurément mais pour l’ouvrir sur autre chose que Lui-même, sur cet Autre seul capable en vérité de lui donner sa lumière, de le reconduire à ce bénéfique, cet illuminant non-sens qui le justifie malgré tout, là où il ne l’attend pas, où il ne le sait pas.

Perdus c’est-à-dire sauvés : comme le sont les amants de Shakespeare, et tous ceux-là dans son écriture qui quittent eux aussi le monde pour le gagner, pour se gagner eux-mêmes en ce lieu de déraison que le poète appelle la musique des sphères. Cette music of spheres, dont Shakespeare sait parfaitement qu’elle n’est pas un énoncé de la science, ni de l’astrologie de son temps, mais le chant même du poème, il me paraît clair qu’elle nous revient aujourd’hui comme le nom glorieux de ce que nous continuons d’appeler, non sans équivoque, la littérature, ou l’écriture. La littérature dont nous sommes un certain nombre ici à admettre qu’elle n’est jamais ce qu’on croit, qu’elle est en tout cas le contraire de la parole et de l’opinion, du bavardage, de la thèse, du contenu, du signifié, de l’idée, le contraire de la psychologie et du récit, le contraire en somme de ce qui se prend pour soi sans s’entendre. De la littérature comme ce qui ne peut pas se voir (Portrait du Joueur : « on leur dit les mots, ils voient les choses »), et dont l’invisibilité même se dissimule à proportion du visible progrès des machines modernes à produire du visible, à montrer pour ne pas laisser entrevoir ce qui ne saurait se voir, ce qui ne peut en vérité que s’entendre (d’où la confusion inévitable des débats télévisés : ces gens-là ne font que se voir, ils ne s’entendent jamais) : musique des sphères, cet au-delà du visible que le texte fait surgir au moment voulu comme le vrai texte, le vrai du texte, sa raison, sa force, son ouverture et son sommet. Irréductiblement. En somme, exactement ce que quelqu’un comme Sollers, depuis la fondation de Tel Quel, n’a cessé d’affirmer : « Moi au fond si patient, calme, véridique, fidèle ! »

Je veux dire qu’à cet égard, l’attitude obstinée de Sollers me paraît à la fois totalement cohérente, et parfaitement exemplaire dans un temps comme le nôtre, caractérisé par la disette intellectuelle et littéraire. Disons-le une fois pour toutes : l’écrivain comme tel ne saurait en aucun cas se montrer, se voir. Mais certains en concluent, un peu vite, qu’il ne s’agit donc pas pour lui de se montrer ni de prêter la main, peu au prou, au cirque médiatique, à ce que Barthes appelle fort bien l’« imagerie sociale ». À la limite, une telle posture peut passer pour une admirable folie, indice de l’inévitable folie de toute position littéraire ou poétique. En l’occurrence, il s’agirait de nier l’imaginaire de l’époque présente, de faire le pari que cette époque ne compte pour rien, qu’on ne saurait écrire pour elle, qu’on sera lu dans cinquante ans, dans trois siècles. Outre que rien n’est moins assuré, une telle attitude me paraît folle non tellement par la mégalomanie qu’elle suppose mais bien plus par l’ignorance qui la caractérise. Ignorance de ses propres conditions de possibilité, de son inévitable enracinement dans la matière du présent [15], ignorance aussi de ce fait que nul écrivain ne saurait décider les conditions de sa lecture. Je crains que cette position de la retraite radicale ne repose à la fois sur une idée bien piètre des pouvoirs réels de la littérature et sur l’illusion qu’on pourrait contourner le malentendu fondamental auquel elle donne lieu. Peut-on écrire en méprisant ses contemporains ? Peut-on également écrire sans engager un rapport, quel qu’il soit, aux mécanismes sociaux de pouvoir ? Aux relations de pouvoir et en même temps à l’imaginaire contemporain ? Tout écrivain, de fait, est assujetti à une telle « imagerie » et seule dépend de lui la manière dont il décide de la traiter, littérairement et politiquement : que veulent dire d’autre, en effet, les relations contradictoires et ambiguës de Molière avec la Cour, de Hugo avec les figures de popularisation de son œuvre [16], de Chateaubriand avec l’après-coup de l’« outre-tombe », de Céline et de Joyce avec leurs contemporains, leurs éditeurs, leurs protecteurs et mécènes ? De Proust avec le Goncourt ? De Faulkner avec le Nobel et la Maison-Blanche ? J’entends dire que le pari de Sollers est risqué et qu’il s’y perd. Voire. Qu’est-ce qu’un pari qui n’est pas risqué ? Nous savons ce n’est pas une littérature qui ne se risque pas : ce n’est pas de la littérature. Que toute littérature participe de la guerre, c’est ce que tout écrivain a toujours su. Une guerre de l’invisible (de l’audible) à l’intérieur du visible. Ce pari, un autre il n’y a pas si longtemps le tentait à sa manière, qui peut-être y a sombré, Lacan, qui s’est cru le maître du jeu, le maître de la maîtrise et de l’imagerie, du visible, au nom de l’invisible (au nom de ce qu’il appelait la Loi, le nom, et dans les derniers temps, le « nœud »). Lacan qui y a sombré, je crois, parce que cette guerre décidément est sans pitié, depuis toujours, et parce que ce que Lacan apportait décidément n’était pas ce qu’il voulait, un enseignement, mais le contraire peut-être, une écriture, silencieuse et solitaire. Barthes encore, dans Sollers écrivain : « abandonné des anciennes classes et inconnu des nouvelles, l’écrivain, au sens magnifique du terme, est de plus en plus seul ». Barthes a raison, qui sur la fin ne fut pas moins seul et perdu que Lacan. Guerre inexpiable entre cette solitude silencieuse et le bruit qui se fait autour de nous.

Se rendre le plus visible possible pour faire passer le plus possible d’invisible : voici l’énoncé du pari que je crois juste de nommer « sollersien », non parce que Sollers l’aurait inventé (il ne fait qu’un avec l’engagement littéraire ou poétique en tant que tel) mais parce qu’il est un des premiers, dans notre temps, à le jouer comme il le joue. De ce pari, je dirai qu’il n’est pas sans angoisse mais qu’il est sans doute inévitable (Portrait, p. 231 : « Vous êtes embarqué, vous êtes dans la nécessité de jouer »). Davantage : faisant ce pari comme il le fait, dans les termes où il le fait, il est juste de dire que Sollers est un maître en ce qu’il prend sur lui l’angoisse des autres et ce, en riant. Non seulement il parie, mais il fait de ce pari la matière même de sa fiction : portrait du joueur. Référence à Pascal ? Bien sûr, mais n’allons pas trop vite. Ne cherchons pas d’abord à ouvrir ce livre sur son dehors, ses références, sur ce qu’il n’est pas, sur ce qui n’en ferait pas d’abord un livre de Sollers, après Paradis et après Femmes. Soit la seule réalité de l’œuvre, la chose certainement la plus dissimulée sous les lois commerciales du « coup » et du « scoop ». Penser d’abord que les deux derniers romans sont un peu comme les journaux de bord de celui qui ailleurs, en même temps, a écrit et continue d’écrire Paradis, l’infinité de Paradis (la vraie charnière sans doute, le moment où une nouvelle porte s’ouvre sur la certitude, où une révélation a lieu), mais des journaux de bord qui ne sont pas le commentaire de Paradis [17], qui sont à leur tour des romans, des fictions, des boucles harmoniques du même chant qui n’en finit pas de s’écrire, de se lover sur lui-même (gay savoir à l’infini, ce que très exactement veut dire Paradis dans son titre et sa matière), mais autrement disposées, à la fois traitant certains effets imaginaires produits par la lecture des textes antérieurs et inscrivant selon une autre ponctuation, d’autres étagements formels, le même ensemble ouvert, — chose aujourd’hui sans exemple, à ce qu’il me semble, dans notre littérature. Se rendre le plus visible possible pour faire passer le plus possible d’invisible (ou d’infini) : « ce qui se voit ne vient pas de ce qui paraît » (Portrait, p. 192, parole de saint Paul). D’où cette boucle proprement fascinante : Sollers se montrant de plus en plus, jouant le jeu comme les autres et beaucoup plus que les autres, à mesure qu’il écrit davantage, donc irréalise, rend invisible cette inflation du visible que la littérature nous donne à lire pour ce qu’elle est, le sommet de la violence et du malentendu. L’écrivain : « quelqu’un qui n’arrête pas de chanter pour ce qui ne se voit pas » (Femmes, p. 568). Ou encore : plus Sollers passe à la télévision, moins en un sens la télévision existe puisqu’elle devient, dans le geste d’écrire qui la relance à chaque fois vers autre chose que ce qu’elle veut être, un objet littéraire, une réelle irréalité. Ce que Shakespeare à sa manière nous souille assez perceptiblement dans sa Tempête : pour le poète, il n’est de passage à l’acte que poétique, la mort même, et l’échec, et l’illusion d’amour sont des moments de la poésie. De la musique des sphères. Donc, Femmes et Portrait développant dans une forme romanesque l’intuition centrale de Paradis, non pas un au-delà improbable du monde, un autre monde, mais l’envers éblouissant du même monde, la peau retournée du monde et du sens, cela qui commence au-delà de l’illusion d’exister [18], et qui brille parfois, soleil rare, à l’horizon de la peu évitable folie, pauvre Lear et fou de Timon, rage de Coriolan comme enchantement des amants possédés par les mirages de la nuit d’été : « la beauté du monde nié, renversé, que cela suppose » (Portrait, p. 205) ; « plutôt n’importe quelle doctrine que le Jeu avoué » (p. 88). On pourrait dire que si Paradis est le jeu, Portrait, comme Femmes, en démontre l’effectivité, les ressorts et les conséquences. Non pas fuir le monde, mais le sauver de lui-même, ce qui ne va pas sans une très forte et très mystérieuse charité. Terme que nous aurions tort de laisser aux seuls prêtres, et qui commande peut-être ce qui se présente, dans le texte de Sollers, comme des éléments d’une théologie, d’une théologie de la révélation. Saint Paul : « ce qui se voit ne vient pas de ce qui paraît ». Sade : « prisonnier bien plus au nom de la raison et de la philosophie des lumières, parce qu’ayant voulu traduire dans les termes du sens commun ce que ce sens doit taire et abolir pour rester commun, sous peine d’en être lui-même aboli » (Portrait, p. 288). Définition impeccable et bouleversante : il n’y a pas un mot à changer, cela dit tout, et de la littérature, et de la philosophie, et de leur non-rapport. À ceux qui s’étonnent, voire s’irritent, de l’omniprésence des citations théologiques dans les derniers textes de Sollers, je voudrais répondre qu’ils ont tort de s’énerver, tort aussi de n’imputer qu’à Sollers cette curieuse aberration. Car en somme, c’est ne pas voir que cette théologie constitue l’horizon évident de toute littérature moderne, de l’écriture de Joyce, d’Artaud, de Bataille (et de Dostoïevski, et de Proust). En l’occurrence, il me semble que ceux qui décidément ne pardonnent pas à Sollers cette apparente théologisation de la littérature sont les mêmes qui ne veulent pas lire Joyce, ni Proust, les mêmes qui ne supportent pas l’écriture de Bataille, la référence obstinée de Bataille à la notion de péché, qui ne comprennent pas ce que peut vouloir dire le mot d’athéologie. Ceux qui, Sartre en tête, voient en Bataille un « curé » (injure suprême pour un homme des lumières) là où Bataille est mille fois moins religieux qu’eux, fixés comme ils le sont à leurs mille petits cultes pervers, à leurs mille petits fétichismes. La conséquence me paraît bonne de Joyce et de Bataille à Sollers : même insolente liberté, même joyeuse santé, même franchissement de tous les fétichismes par une écriture qui oppose sa force d’explosion et d’illimitation à la fermeture imaginaire du monde. De la littérature comme ouverture, comme salvation (pourquoi auriez-vous donc peur des mots chrétiens si vous n’êtes pas chrétiens ?). Je répondrai, enfin, que s’en indigner aujourd’hui est faire preuve d’un grand aveuglement, puisque Sollers n’a jamais dit autre chose et qu’il n’y a pas la moindre différence entre ces références explicitement religieuses des derniers romans et, par exemple, ce que Sollers écrivait de Dante en 1965 (mais aussi bien tous les articles de Logiques). Théologisation de la littérature ? Vous devriez aussi bien dire le contraire : mise en littérature de la théologie, prise de conscience de la vérité théologique comme métaphore de la vérité littéraire et poétique. Faites l’expérience et relisez : « La transférence incessante de l’écriture met en cause tout "référent" possible » ; « la phrase, création indéfinie, variété sans limite, est la vie même du langage en action » ; « il nous faut donc réaliser la possibilité du texte comme théâtre en même temps que du théâtre et de la vie comme texte si nous voulons occuper notre situation dans l’écriture qui nous définit » ; « un texte enfin réel qui serait l’explication permanente du monde » [19]