L’INFINI N° 108 commence par un article signé Philippe Sollers : Des Femmes — un entretien de mars 2009 avec Vincent Roy, un extrait de Discours parfait, en prépublication. Et c’est un autre article sur les femmes, Le tabou féminin, signé par une femme Jacqueline Schaeffer, qui clôt la revue.

Nous vous présentons ici ces deux textes masculin et féminin, pile et face sur le sujet féminin. Inépuisable, même lorsque les héros sont fatigués. Petit bilan. Pour solde de tout compte ? En attendant un Exit le fantôme sollersien après le testament intellectuel de Philippe Roth. Mais, c’est vrai que Sollers nous a déjà écrit son testament intellectuel avec Une vie divine. Cet article ? Juste un codicille...

Enfin, nous avons ajouté un entretien récent de Pascal Bruckner avec Elisabeth Levy pour Le Point, intitulé : « La tyrannie de l’amour. »

17/05/10 : ajout Ornella Muti : histoire sans parole

02/04/10 : ajout iconographie de Peter Lindbergh, « le photographe de la femme »

31/10/09 : ajout iconographie et note sur le mythe Baubô

DES FEMMES

Vincent Roy : Vous publiez en janvier 1983 un roman qui va faire grand bruit.

Son titre : Femmes [1], Il s’agit d’un livre-bilan sur le « féminin », une sorte de radiographie du « féminin », écrit sur une période particulièrement charnière, une période de mutation. Les femmes ont-elles pris le pouvoir ?

Philippe Sollers : Les femmes n’ont jamais pris le pouvoir, mais elles l’ont toujours eu en creux, en fonction de la reproduction de l’espèce. Tout à coup, à cette époque, ça commence à se voir. Je suis sur le terrain, je note.

V.R. : Dans L’année du Tigre [2], votre journal de l’année 1998, vous écrivez que les femmes ont été amusantes entre 1730 et 1790, entre 1920 et 1930, puis « assurément », dites-vous, en 1968.

Ph. S. : En effet, il s’agit là de périodes de liberté intense.

V.R. : Qu’est-ce qui, du point de vue romanesque, vous a intéressé dans les années 1970-1980 ?

Ph. S. : C’est la montée d’une certaine toxicité dans l’univers féminin, et cette montée correspond exactement à ces années-là : des années de remise en ordre après le chambardement de 1968 et le commencement d’une nouvelle ère où se laisse discerner un continent d’appropriation de la substance féminine par la Technique. Epoque charnière : celle où l’on commence à parler beaucoup de procréation in vitro, etc. Dans le monde occidental tel que nous le connaissons, tout à coup est sorti un « bio-pouvoir » qui arraisonnait déjà de façon sensible le continent dit féminin. À partir de là, j’écris un roman dans lequel je montre des expériences, positives et négatives, avec des femmes. Il me fallait rendre compte d’une perspective à long terme. Mai 1968 a été une révolution complète avec ses effets majeurs dans les vies privées, les comportements physiologiques, sexuels... Ensuite, il y a eu une remise en ordre d’abord assez brutale puis de plus en plus insidieuse, de plus en plus propagandisée par tous les moyens habituels de la publicité, des médias, du marketing, du roman lui-même, de la pseudo-littérature féminine... Finalement, sous tous ces déguisements, c’est la technique qui parle, et plus du tout la poésie des situations.

V.R. : En 1991, dans Improvisation [3], vous écrivez à propos de Femmes qu’il s’agit d’une « petite cavalcade plutôt positive à travers les illusions sexuelles ». En somme, avec ce roman, il s’agit, pour vous, de rétablir la vérité.

Ph. S. : La vérité, c’est que la guerre des sexes parcourt toute l’histoire de l’humanité et qu’elle subit des modulations selon les époques : il y a des pauses dans cette guerre qui est une guerre à mort dont il ne faut pas se cacher la violence, mais aussi les charmes. N’oubliez pas qu’il s’agit de roman.

Au moment où j’écris Femmes, la « sexualité » se libéralise de façon très apparente.

VOIR AUSSI

- Femmes, roman, 1983

L’article de référence sur le roman de Sollers

Or, si on est un peu attentif, on remarque que cette surexposition sexuelle participe, en même temps, d’une censure redoublée. Que c’est une manifestation non pas d’érotisme mais de pudibonderie. Il y a donc un puritanisme de la propagande sexuelle quand se produit l’arraisonnement par la technique du continent féminin, encore une fois sur la question essentielle de la reproduction de l’espèce — c’est-à-dire sur la reproduction de la mort.

Les rapports un peu gratuits entre les sexes correspondent à une pause — que l’on peut qualifier quasiment de miracle — mais, en général, il y a mensonge sur cette question. Entre les hommes et les femmes, c’est très rarement gratuit : si ça l’est, alors c’est un événement physique mais aussi une affaire de langage.

V.R. : D’ailleurs vous écrivez : « Les hommes et les femmes n’ont rien à trafiquer ensemble ».

Ph. S. : En principe. Et ils se racontent constamment le contraire ce qui fait qu’on a une chance de percer vers la vérité seulement si l’on pose, a priori, dans une relation entre hommes et femmes, que ce sont deux espèces différentes — comme dit Freud, l’ours blanc et la baleine. A ce moment-là, ça devient extraordinairement singulier et asocial. Donc libre. Et libre parce que gratuit. Le mensonge porte sur l’argent et sur la reproduction de l’espèce en tant que bien négociable.

V.R. : Toujours dans Femmes, en 1983, vous dites que les femmes existent totalement par elles-mêmes et « n’ont plus grand-chose à attendre de leur mystère supposé ».

Ph. S. : Voilà, ça va devenir du spectacle, du cinéma. Les relations sont désormais totalement cinématographiques : on joue des rôles.

Cette déclaration que vous venez de citer est parfaitement antiromantique. La romantisation de ces choses, qui est un sentimentalisme exploitable de façon mensongère, a été l’instrument du bio-pouvoir c’est-à-dire de la prise en main technique. Cette prise en main peut libérer des forces considérables : il faut avoir vécu un peu de temps aux États-Unis dans le milieu des années 1970 et s’être colleté avec la névrose du puritanisme américain pour comprendre ce phénomène. La baise, oui, pourquoi pas, à condition qu’elle entraîne le mariage etc. La tyrannie névrotique américaine, c’est qu’il faut payer tout de suite. Ce n’est jamais gratuit, et toujours « sentimental ». Pas sensible. Vous naviguez entre déferlement homosexuel, conformisme hétéro bétonné et pornographie.

V.R. : Revenons, justement, sur les rapports gratuits entre les sexes.

Ph. S. : Il s’agit de lever un malentendu. Le langage, dans ces moments gratuits, va jouer un rôle déterminant. Si vous arrivez à parler librement, gratuitement, vous arrivez à quelque chose qui est possible. Or j’observe que nous sommes aujourd’hui en pleine régression.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser — et je parle de la relation dite hétérosexuelle — chaque sexe ignore presque totalement le fonctionnement de l’autre au point que vous pouvez demander à un homme comment il considère les organes féminins — vous allez aboutir à des approximations — et, de l’autre côté, c’est pareil. Il y a donc quelque chose qui n’est pas vu en tant que tel. Tout cela se passe dans une sorte de faribole confuse d’où émerge assez vite la note à payer ... Argent, procréation éventuelle (qui est un désir féminin classique sauf 5 ou 6 % de la population) ... Et la plainte. Car il s’ensuit de la plainte. Qu’est-ce qu’il faut, alors, comme paramètres pour qu’il n’y ait pas lieu de se plaindre ? Pour que ça se passe dans le rire gratuit ? Je pense, par exemple, qu’il est très erroné de croire qu’il suffit d’exprimer son désir pour obtenir celui de l’autre. Il faut que ça soit concomitant. Là-dessus, il y a confusion générale.

Contrairement à ce qu’on raconte sans arrêt, 80 % des femmes — et je suis optimiste — ne s’intéressent ab-so-lu-ment pas à la sexualité. Il ne faut donc pas s’étonner si, déchargées de la recherche d’un gain (enfant, argent, situation sociale), elles peuvent augmenter leur autonomie mais en même temps, il est toujours question de simuler. C’est la question de la simulation qui est importante. « Combien de femmes ne font que râler faussement », m’a dit un jour une amie. Dans ce « râler faussement », vous entendez, à travers les siècles, la longue cohorte des mères ...

V.R. : Dans vos romans, la majorité des femmes ne sont pas françaises. Vous semblez préférer « les belles étrangères ».

Ph. S. : C’est une question de développement inégal des pays, des langues et des civilisations. Je crois qu’on peur dire que la femme française a donné le ton général à l’époque libre du 18e siècle : il est évident que c’est elle qui savait de quoi il s’agissait. Madame de Merteuil est un personnage qui ne tombe pas du ciel. La littérature de cette époque est emblématique. Cette fulgurante supériorité dans ce domaine a été court-circuitée violemment. Pourquoi Stendhal, plus tard, trouve-t-il ses amours en Italie et souvent chez des femmes qui se refusent plus ou moins, mais ont un tempérament plus vif ? Tout cela parle tout seul. C’est un drame français. Ou, si vous préférez, une tragédie française pour insister sur le féminin dans cette affaire. La répression a donc pris sa vitesse de croisière (même si elle a un peu sauté dans le tourbillon de 1968). C’est choquant par rapport à l’historicité de cette nation ou par rapport à ce personnage de Française. Il y a quelque chose de blessant — du moins si l’on a une certaine conscience historique. La France était au sud, elle est maintenant au nord, à l’américaine.

Crédit : Dailymotion, Gisèle Bundchen

Les Françaises existent dans beaucoup de mes livres mais elles sont le plus souvent issues de classes populaires. Car les classes populaires sont plus civilisées de ce point de vue que les classes dominantes, bourgeoises ou moyennes. Plus « civilisées » ici signifie plus « physiques ». Elles ont une façon de procéder avec leur corps qui fait jouer davantage d’harmonisation entre les différents sens. C’est persistant. Il y a, si vous voulez, une civilisation physiologique sexuelle française, mais plutôt dans les classes populaires.

Il s’est produit, en France, une explosion de gratuité au 18e siècle, explosion aristocratique en même temps que populaire (car l’aristocratie est plus proche des classes populaires que la bourgeoisie et ce depuis toujours), qui ne devait plus avoir d’équivalent. Cela dit, il y a des exceptions, Ludi et Nelly dans Une vie divine, Maud dans L’Étoile des amants [4] ; Viva dans Les Voyageurs du Temps [5], la merveilleuse Sophie dans Portrait du Joueur [6] sans parler de France dans Les Folies françaises [7], la fille clairement incestueuse du narrateur.

V.R. : Il faut donc faire remonter à la Terreur la fin du Miracle français, comme disait Nietzsche ?

Ph. S. : Oui.

V.R. : Et cette période des « années folles » que nous évoquions ?

Ph. S. : En 1920, vous aviez eu une boucherie telle qu’elle a suscitée une émulsion. En somme, il faut s’habituer à voir l’Histoire ainsi : montée de liberté puis répression. Après 1968, la fermeture est violente. Et cette fermeture est reverrouillée sans arrêt. Aujourd’hui, je constate que le programme de la société, qui ?uvre à une séparation tyrannique entre les hommes et les femmes pour que chacun reste à sa place, est une forme de censure, d’empêchement des affinités électives. Il ne faut pas que les affinités électives se déploient sans quoi la société elle-même est mise en question. L’amour, les rapports gratuits entre les hommes et les femmes sont tellement rares (contrairement à ce que la propagande nous dit), que s’ils se développaient, ils produiraient une révolution dans la société elle-même. La société ressent ces rapports éventuels positifs d’affirmation — appelons-les ainsi —, comme révolutionnaires. Tout le reste, c’est du bavardage. Un discours révolutionnaire qui n’inscrit pas, a priori, cette abolition de la séparation entre les sexes est, à l’inverse, un discours contre-révolutionnaire. Ma mauvaise réputation vient de là : je décris des rapports positifs et gratuits. Exemple dans Femmes : un mariage très réussi (Deborah), qui n’empêche pas le narrateur d’avoir des liaisons multiples.

V.R. : Le rapport positif, gratuit, entre un homme et une femme est donc considéré comme un tabou ?

Ph. S. : Voilà. Il est extraordinaire que le tabou porte précisément sur ce qui n’arrête pas d’être vendu par la marchandise sociale. Le tabou porte sur l’entente entre un homme et une femme, sur la façon d’être dans le dire. Cette région est très surveillée.

V.R. : Dans les premières pages de Femmes, il est écrit : « Le monde appartient aux femmes, c’est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment » .

Ph. S. : En effet, la question de la mort doit être envisagée. II n’y a pas de discours commun sur la mort entre hommes et femmes. La question To be or not to be ? n’est pas une question féminine. Que ce soit clair. C’est là que ça se passe. Il faut envisager des procédures de déverrouillage de cette question. Les femmes ont affaire en général à leur mère (les hommes aussi d’ailleurs, elles finissent par les féminiser un jour ou l’autre, ou à leur faire prendre la voie homosexuelle). La question, c’est les mères. Faust, Baudelaire... Dès qu’on dit la vérité ici, c’est le scandale.

V.R. : Pour un homme, un commerce heureux avec les femmes ne peut-être que gratuit ?

Ph. S. : Un commerce... (rires). Il ne peut pas être autre chose que gratuit s’il a lieu. Je cite dans Les Voyageurs du Temps une formule merveilleuse de Freud qui dit que, pour qu’un homme soit plutôt heureux dans cette région, il s’agit d’avoir perdu le respect pour La femme — qui n’existe pas comme l’a dit Lacan — et de s’être familiarisé avec les idées d’inceste avec la mère et la soeur. Bonne chance à tout individu de sexe masculin ! En général, ils respectent trop, y compris à l’envers. La bonne voie est un athéisme radical.

V.R. : Vous dites d’ailleurs que vous êtes un athée sexuel.

Ph. S. : J’ai du mérite dans une époque obsédée. Le secret érotique est dans la gratuité. L’amour est gratuit. Et finalement, comme dit Lautréamont : « L’erreur est la légende douloureuse ».

Mars 2009.

LE TABOU DU FÉMININ [8]

« On pourrait presque dire

que la femme dans son entier

est taboue... »

S. Freud [9]

« On pourrait presque dire... » La précaution prise par Freud dans cette énonciation aurait-elle le sens de se prémunir contre les démons ou les foudres, comme s’il prenait lui-même le risque de transgresser l’objet dont il traite : un tabou ? On pourrait presque dire... qu’il ose aborder ce « continent noir » peuplé de dangers et de chausse-trappes, où l’explorateur peut s’exposer à des flèches empoisonnées au curare, comme à celles de Cupidon. En quoi le féminin est-il porteur de ce caractère sacré, consacré, impur et donc dangereux dès lors que les’ rites d’évitement et d’interdit sont transgressés ? « Le tabou de la virginité », Freud distingue trois éléments. Le premier est le tabou du sang, particulièrement celui de la femme [10] : le sang de la défloration, celui des règles, de l’accouchement, etc. Le deuxième est l’angoisse de l’étranger, de tout ce qui est premier, nouveau, inattendu et inquiétant, comme le premier coït. Le troisième tabou s’étend à tous rapports sexuels.

Ces peurs et ces tabous se concentrent sur la femme qui, écrit Freud, « est autre que l’homme,... incompréhensible, pleine de secret, étrangère et pour cela ennemie », Une femme qui saigne. Une femme avec qui « le premier acte sexuel représente un danger particulièrement intense », du fait de la « blessure physique et narcissique qui naît de la destruction d’un organe » [11]. Une femme par qui, lors du coït, « l’homme redoute d’être affaibli,... contaminé par sa féminité et de se montrer alors incapable ». Voici le coeur du tabou qui traverse les temps et les moeurs : la femme est tout à la fois « autre », « sexuelle », « impure » et « castratrice ». Le « venin de la pucelle », cité par Freud, en témoigne. Il s’agit d’une terreur primaire. Les mesures d’évitement se portent aussi bien sur le toucher que sur le « voir ».

TRESSAGE ET TISSAGE. LE TABOU DU « VOIR »

« Les femmes, écrit Freud [12], ont inventé une technique, celle du tressage et du tissage... C’est la nature elle-même qui aurait fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser, au moment de la puberté, la toison pubienne qui cache les organes génitaux. »

On connaît l’investissement privilégié que Freud a accordé au visuel : son intérêt pour la représentation visuelle, les images du rêve, le rôle de l’hallucinatoire, la pulsion scopique, la curiosité, la passion de voir et de connaître, etc. On sait que Freud a lié au « voir » le surgissement de l’angoisse de castration. Le petit garçon « d’abord ne voit rien ou bien par un déni il atténue sa perception », puis, « un beau jour... il a devant les yeux la région génitale d’une petite fille et est forcé de se convaincre d’un manque de pénis... la menace de castration parvient après coup à faire effet ». Quant à la fille, « d’emblée... elle a vu cela, sait qu’elle ne l’a pas et veut l’avoir ». Un déni en deux temps chez le garçon, une envie immédiate chez la fille. Le « voir » chez elle est brutal, inexorable, non négociable.

La fascination du « voir »

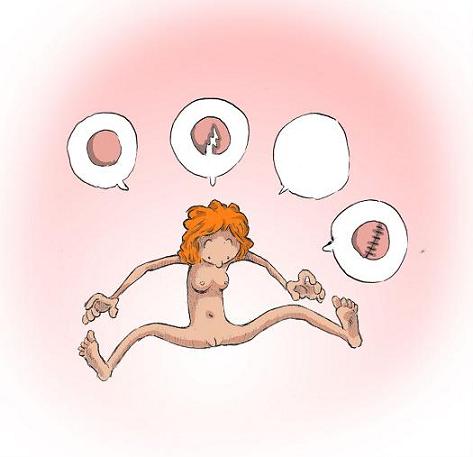

BAUBÔ LA VULVE MYTHIQUE

Freud définit la curiosité, le désir de savoir comme le prolongement de l’intérêt porté par l’enfant à son propre sexe et à celui de ses parents, de sa quête portant sur l’énigme de la différence des sexes. Le sexe de la mère est au coeur de l’énigme. « Maman, as-tu un fait pipi ? » demande Hans. — « Bien entendu, pourquoi ? », répond-elle. L’enfant épie tout ce qui entre et sort du sexe de sa mère. Lorsqu’il verra plus tard une bassine rougie du sang de l’accouchement de sa petite soeur, il dira : « il ne sort pas de sang de mon fait pipi à moi ». Angoisse de castration du garçon devant le sang des femmes. Georges Devereux interroge longuement le mythe grec de Baubo, laquelle exhibe son sexe pour faire rire Déméter endeuillée par la perte de sa fille Perséphone enlevée par Hadès au royaume des Morts.

Freud définit la curiosité, le désir de savoir comme le prolongement de l’intérêt porté par l’enfant à son propre sexe et à celui de ses parents, de sa quête portant sur l’énigme de la différence des sexes. Le sexe de la mère est au coeur de l’énigme. « Maman, as-tu un fait pipi ? » demande Hans. — « Bien entendu, pourquoi ? », répond-elle. L’enfant épie tout ce qui entre et sort du sexe de sa mère. Lorsqu’il verra plus tard une bassine rougie du sang de l’accouchement de sa petite soeur, il dira : « il ne sort pas de sang de mon fait pipi à moi ». Angoisse de castration du garçon devant le sang des femmes. Georges Devereux interroge longuement le mythe grec de Baubo, laquelle exhibe son sexe pour faire rire Déméter endeuillée par la perte de sa fille Perséphone enlevée par Hadès au royaume des Morts.

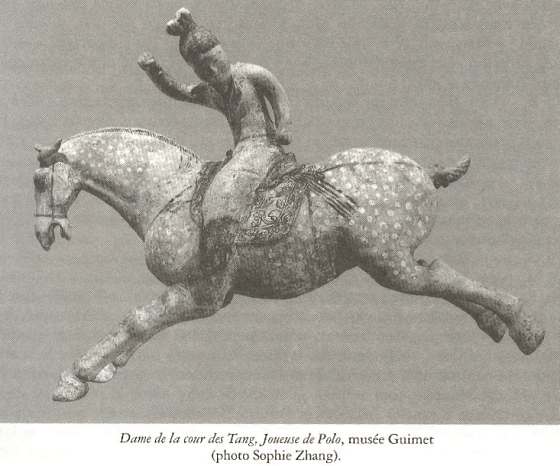

- Statuaire Baubô et oeuvres d’inspiration Baubô

Cette exhibition a valeur de consolation pour rendre sa féminité et sa fécondité à Déméter. Mais on sait que, devant un homme, l’exhibition est soit insultante soit terrorisante. Dans l’Antiquité et de notre temps — comme ce fut le cas lors de la guerre d’Espagne et au cours de certains génocides — des femmes ont fait honte et fait reculer les hommes d’un peloton d’exécution et d’autres, prêts à tous les massacres, en retroussant leur jupe. Comme pour leur dire : « Regarde d’où tu viens ! » Et le Diable lui-même, chez Rabelais, s’enfuit devant une femme qui lui exhibe son sexe. Une terreur sacrée ! On trouve des représentations de Baubo, « vulve mythique personnifiée », dans de nombreuses civilisations. Une Gorgone étrusque sur un char, qui exhibe son sexe et tire la langue d’une énorme bouche dentée, devait inspirer la terreur aux ennemis. Elle maîtrise des fauves, comme la Maîtresse des Animaux sauvages, souvent identifiée à Artémis, et à la Grande Mère des Dieux, c’est-à-dire à Rhéa, épouse de Kronos, mère de Zeus et de divers autres Olympiens. La tête de Méduse, une des Gorgones, qui ornait le bouclier de Persée, renvoyait l’image d’un visage entouré de serpents à la bouche ouverte déformée et avide, dont le regard pétrifiait l’adversaire. Freud [13] fait de cette figure la représentation du sexe de la mère, entouré de poils pubiens, provoquant l’effroi de la castration et sa représentation en son contraire par la multiplication.

La pétrification étant un équivalent de la sidération de l’effroi, mais aussi de l’érection masculine à effet de réassurance. Mais cet effroi renvoie également à l’horreur de l’ouverture avide et dévorante d’un sexe-bouche. Tout ceci connote l’insoutenable rencontre du corps, du regard et du sexe de la femme, la jouissance du regard englué, le plaisir de la sidération, cher au voyeur, la « fascination » [14]. 1. Dans Le sexe et l’effroi [15] Pascal Quignard nous invite à une visite guidée des fresques des villas de Pompéi et de la vie érotique des Romains. Le tableau L’origine du monde de Courbet a longtemps été recouvert de paupières [16], de volets avant son exposition au regard des visiteurs de musée... L’homme vertical...

La pétrification étant un équivalent de la sidération de l’effroi, mais aussi de l’érection masculine à effet de réassurance. Mais cet effroi renvoie également à l’horreur de l’ouverture avide et dévorante d’un sexe-bouche. Tout ceci connote l’insoutenable rencontre du corps, du regard et du sexe de la femme, la jouissance du regard englué, le plaisir de la sidération, cher au voyeur, la « fascination » [14]. 1. Dans Le sexe et l’effroi [15] Pascal Quignard nous invite à une visite guidée des fresques des villas de Pompéi et de la vie érotique des Romains. Le tableau L’origine du monde de Courbet a longtemps été recouvert de paupières [16], de volets avant son exposition au regard des visiteurs de musée... L’homme vertical...

L’HOMME VERTICAL

L’évolution de l’homo erectus, lorsque l’homme s’est redressé debout au-dessus de la savane, a transformé à la fois l’inclinaison de son cerveau, mais aussi le sens de sa sexualité. Jean-Didier Vincent précise que, dans cette station verticale le sexe féminin qui était visible est devenu invisible. Ce sexe que même nue la femme ne laisse pas voir. Bien dissimulé sous le tissage des poils pubiens. Seul le sexe masculin est visible. Les Romains le nommaient le fascinus.

Freud nous décrit le trajet anthropologique du sensoriel : l’homme a troqué l’olfactif contre le visuel [17]. « Cette transformation, écrit-il, se rattache avant tout à l’effacement des sensations olfactives par l’entremise desquelles le processus menstruel exerçait une action sur l’âme masculine. Le rôle des sensations olfactives fut alors repris par les excitations visuelles qui, à l’inverse des sensations olfactives intermittentes, furent à même d’exercer une action permanente » [18]. Le visuel inaugure donc l’advenue d’une poussée constante de la pulsion libidinale, spécifique de l’être humain, par opposition au périodique de la sexualité animale, soumise au rut et à l’oestrus, et par opposition au périodique de la fonction anale. Ainsi donc, écrit Freud, l’érotique anale succombe la première à ce "refoulement" organique qui ouvrit la voie à la civilisation. ».

Selon Monique Schneider [19], Freud envisage là une autre modalité du refoulement, qui réfute ses premiers développements théoriques. Il s’éloigne de son expérience de la « contrée féminine » au chevet des femmes hystériques du temps de Charcot. Il rompt avec la définition platonicienne de l’utérus animal se débattant et causant la crise hystérique. Il avait déjà axé sur le regard et sur la visibilité immédiate le choc du constat de manque du sexe féminin chez le garçon. Mais alors, écrit-elle, « l’excrémentiel, prend la relève du menstruel pour devenir la cible sur laquelle se concentre l’opération d’éloignement. Ce qui permet d’oublier, de refouler une seconde fois la cible féminine... La visibilité et l’exposition sont plus évidentes dans la position masculine. L’être masculin est devenu paradigmatique de l’être humain ». L’irreprésentable du sexe féminin. Son contre-investissement C’est le visuel qui théoriquement devient le socle de l’activité de représentation, de re-présentation de ce qui a été perçu. Par la suite, cette activité représentative va davantage se lier au processus hallucinatoire, et s’éloigner du territoire de la perception. Mais il restera toujours une ambiguïté entre ce seulement dedans » et ce dehors qui peut devenir aussi dehors. Il s’agit de l’épreuve de réalité et de toutes ses modalités. C’est en regard de leur angoisse pour un sexe féminin intérieur, invisible et irreprésentable que les filles et les femmes ont recours à un investissement de la « féminité ». Une féminité de surface, celle de la parade ou de la mascarade, celle des robes, talons, bijoux, parfums, maquillages. Si le surinvestissement narcissique des hommes porte sur le pénis, c’est leur corps tour entier que les filles et les femmes investissent, accroché à la réassurance du regard de l’autre. Cette féminité visible fait bon ménage avec la logique phallique. Elle consiste en effet à valoriser, selon le même modèle, ce qui se voit, ce qui se montre et s’exhibe, ce qui s’extériorise et a pour but de rassurer l’angoisse de castration, celle des femmes comme celle des hommes. Ce visible de la féminité est en fait un voile mis sur le creux informe, insaisissable, irreprésentable du sexe féminin, sur son inquiétante ouverture, sur ses débordements de liquidités, sur le sang qui s’en échappe. L’exaltation des rondeurs féminines, de la forme exquise du sein vient contre-investir cette angoisse de l’informe. Cachez ces poils ! La répression. Le tabou s’exerce alors sur l’objet qui est censé cacher, en lieu et place de celui qui doit être caché. S’agit-il d’un retour de l’élément refoulant en lieu et place du refoulé ? Je dirai qu’il s’agit davantage d’une répression. C’est la pilosité qui subit l’opération de répression de ce qu’elle était censée dissimuler. Encore la toison pubienne ! Le poil qui a marqué l’advenue de la puberté, du surgissement du sexuel génital recueille l’héritage de l’obscénité du sexe féminin. Ce qui est appât sexuel, ce qui doit demeurer caché se déplace sur les poils, sur les cheveux. Une patiente musulmane qui présente un symptôme vaginique dit : « Quand on m’a coupé les cheveux, j’ai eu l’impression de ne plus avoir de sexe ». Sous le voile des musulmanes intégristes, aucun cheveu ne doit dépasser, aucun signe de tentation féminine ne doit être manifeste. Leurs pubis sont soigneusement épilés, rasés. Les femmes mariées dans la religion juive ont la tête rasée et portent perruque. Les inquisiteurs chasseurs de sorcières, au Moyen Âge, rasaient les femmes hystériques, supposées cacher le diable fornicateur dans leurs poils pubiens. Au Japon, paradis de l’industrie du sexe et des sex-shops, les poils pubiens sont encore aujourd’hui tabous : les films occidentaux sont censurés de mosaïques, livres et revues sont nettoyés de leurs détails hirsutes. Dans les années 1960, un cinéaste nippon [20] fit scandale en filmant à la fois les poils pubiens et les aisselles de son héroïne. Signe d’érotisme. Apollinaire, dans les tranchées de 1915, écrivait à Madeleine : « Ta toison est la seule végétation dont je me souvienne ici où il n’y a pas de végétation ». Certains rites assimilent la chevelure, les poils pubères et le sang. Dans les textes anciens, le sang se transformait en lait chez les femmes> [21], en poils et barbe chez l’homme. CACHEZ CE SANG QUE JE NE SAURAIS VOIR ! Le fil rouge du sang des femmes « La lune "file" le temps, c’est elle qui "tisse" les existences humaines. Les Déesses de la destinée sont des fileuses », écrit Mircea Éliade [22]. Freud, dans « Le motif du choix des coffrets » [23], évoque les Heures, divinités des eaux célestes. Du fait que les nuages étaient appréhendés comme un tissu, ces déesses ont acquis le caractère de fileuses, qui s’est fixé ensuite sur les Moires. Encore les « tisseuses » de Freud ! « Les déesses météorologiques devinrent des déesses du destin. » Gardiennes des lois périodiques de la succession temporelle, et du retour du même selon un ordre immuable nécessaire à la vie humaine comme à celui de la nature. « La création des Moires est le résultat d’une connaissance qui rappelle à l’homme que lui aussi est une parcelle de la nature et qu’à ce titre il est soumis à l’immuable loi de la mort. » Et de conclure : « Les grandes divinités maternelles des peuples orientaux paraissent avoir été toutes aussi bien des génitrices que des destructrices, aussi bien des déesses de la vie et de la fécondation que des déesses de la mort ». Le lien du sang à la femme s’étend sur la presque totalité de sa vie, préside au destin de son féminin, au destin de son maternel. Ce sang cyclique croît et décroît à la manière des visages de la lune, fluctue à la façon des marées, des saisons, des moissons... On le nomme le « climatère ». D’où le caractère tabou donc sacré qui s’y attache, comme celui qu’attribuent certains hommes aux phénomènes climatiques dont la générosité est fécondante et invoquée, celle du soleil ou de la pluie, mais également à des événements dont la dangerosité est crainte, celle des cyclones, des raz de marée et des tsunamis. Ces cataclysmes auxquels on donne volontiers des noms de femme : Katrina, Rita, etc. On dit que les hommes « versent » leur sang - souvent pour de nobles causes tandis que les femmes le « perdent ». Les causes n’en sont pas aussi nobles, car c’est le signe qu’elles ne peuvent pas contenir ou contrôler ce sang. Et c’est particulièrement le signe qu’elles ne contiennent pas un enfant, ce qui est leur valeur la plus précieuse. D’emblée apparaissent les hésitations et oscillations de Freud dans sa recherche sur l’énigme de la différence des sexes : couple masculin-féminin ou bien couple actif-passif ? Le sang des femmes terrorise, fascine, répugne, émeut. Le sang de la vie, le sang du sexe, le sang de la mort. Il fait l’objet de nombreux mythes. Il donne lieu à « des interprétations diverses, symboliques et même magiques, sur le rapport au temps cyclique, à la mort, à la pureté » [24]. Il préside de nombreux rites, dans les m ?urs de bien des sociétés et dans toutes les religions. Les hommes ont forgé des théories, sur le mode des théories sexuelles infantiles, à propos de ce sang qui échappe à leur entendement, à leur contrôle, comme il échappe au corps des femmes. Une manière de récupérer l’étrange, inquiétant et familier phénomène, le unheimlich. Ce fut le cas de l’ami Fliess, celui de Freud, inventeur d’une théorie des périodes de 28 jours, celle des mois lunaires, et d’une théorie de la bisexualité. Comment les femmes elles-mêmes, ces femmes lunaires, lunatiques, ces Lilith de la Lune noire vivent-elles ces « lunes », ces « périodes » et ces « règles » imposées par les Moires, cet unheimlich au c ?ur de leur féminin ? Le « voir » des règles. On utilise le terme « voir » pour signaler l’apparition des règles. Ce « voir » est-il aussi brutal qu’il puisse renvoyer au choc effractif d’une perception de la différence des sexes, mettant fin à l’illusion d’une bisexualité androgyne ? C’est ainsi que le vivent certaines jeunes filles, comme une confirmation de ce que la phase phallique avait marqué du sceau du manque, de la castration. Le « voir » est révélation de ce qui est invisible, caché. Ainsi le « voir » des règles est peut-être une récupération par le visible de l’invisible du sexe féminin, mais aussi de l’irreprésentable des organes génitaux féminins, ceux dont la toison a inspiré les tresseuses et les fileuses de Freud. Dirait-on également « voir » les règles pour les soustraire au périodique de l’analité et pour les récupérer du côté du surgissement de ce visuel qui, selon Freud, a succédé l’olfactif et à la périodicité de l’érotique anale ? Le « voir » du sang marque avant tout le surgissement du sexe féminin, le passeport vers la maturité féminine. Les menstruations sont le signe le plus évident de la différence des sexes. Le « voir » des premières règles prend toutes les colorations d’un prisme, selon le message transmis par la mère : celui d’une promotion féminine, d’une assomption de la féminité, ou d’une malédiction inhérente au destin féminin. Ce peuvent être les couleurs de la honte, d’une souillure, de la « tache » qui trahit. Les couleurs également de la culpabilité, de la punition des motions incestueuses enfin dévoilées et menacées d’une possible réalisation. Le « voir » vient signifier la contrainte et la soumission inexorable à des « règles », à un « impératif catégorique » parfois ressenti comme sadique, celui des Déesses des lois périodiques de la destinée. Le temps est scandé par ce retour cyclique auquel la femme ne peut se soustraire : figure d’une mère archaïque toute-puissante à laquelle il faut se soumettre. Le « voir » est affecté de déception en cas d’une grossesse souhaitée, ou de soulagement en cas d’une grossesse non désirée.

EN CATIMINI

Le « voir » du sang d’un avortement laisse des traces douloureuses. Le corps a sa mémoire. Le « ne plus voir » de l’advenue de la ménopause est vécu comme un naufrage, ou comme une délivrance.

Le terme catimini remonte en France au XVIe siècle pour désigner les menstrues. Il est emprunté au grec d’Hippocrate : les katamenia, pluriel de katamenios, qui réfère leur survenue à men : lune, mois. On retrouve la lune et ses variations. « Souvent femme varie, bien fol qui s’y fie ». « En catimini » prendra le sens de ce qui est dissimulé, hypocrite. La « chattemite » évoque la manière discrète, secrète et dissimulée de la chatte. La patte de velours peut brusquement s’armer de griffes. Autrement dit, tout ce qui est caché peut devenir ruse, tromperie, menace et danger.

« En catimini » En fait, les règles sont ce que les femmes cachent, ce qui doit rester caché. Toute tache visible provoque la honte. Les premières règles annoncées au père par la mère sont l’objet d’une haine féroce contre celle qui a trahi le secret.

MÈRE, NE VOIS-TU PAS QUE JE SAIGNE ! La Bible le déclare : Le flux menstruel est une malédiction qui se transmet de fille en fille ». Les contes qui se disent au fil des générations évoquent cette malédiction. Il y a toujours 13 fées : 12 bonnes, celles des 12 mois solaires ; la treizième fée apporte la malédiction, c’est celle qui représente le treizième mois lunaire. La Belle au bois dormant se pique au fuseau de sa mère à l’âge de l5 ans, âge des règles, et s’endort ensuite jusqu’à sa délivrance par le Prince qui triomphe des obstacles. L’héroïne de Barbe bleue est victime de sa curiosité fascinée pour le sang des femmes qui l’ont précédée. La flûte enchantée de Mozart, la malédictrice, portait lors d’une représentation les ailes noires et acérées d’une chauve-souris vampire, suceuse de sang. Un pacte rouge, érotique : « je saigne, donc je jouis ». Le sang est en rapport avec le sexe féminin par un processus de déplacement métonymique : c’est une manière de le rendre visible et présent. La rencontre des sangs n’est pas autre chose que la rencontre des sexes féminins. Le fantasme homosexuel primaire constitue une figuration archaïque de la scène primitive, et une version fantasmatique de la filiation par le sang. Certaines femmes homosexuelles disent que leurs rencontres ont souvent lieu au moment de leurs règles, et qu’ensuite elles saignent en même temps. « Depuis, écrit l’une d’elles, des lunes ont passé. Chose extraordinaire, rythmant notre amour, "anniversaires" symboliques, toujours ensemble coulent nos sangs > » [25]. Comme chez les filles d’un même couvent. La communauté sexuelle de femme à femme, de mère à fille est le fil rouge de l’identification hystérique, théorisée par Freud. Lorsque sa fille accouche, une mère peut ressentir des contractions, des signes de montées de lactation, ou se remettre à saigner. Une patiente me dit : « Lorsque ma compagne s’est séparée de moi, je saignais à l’intérieur. Je lui ai demandé : Est-ce que tu sens toi aussi que tu saignes ? ». Le sexe de la patiente s’est alors mis à hurler de douleur, et c’est un symptôme de vulvodynie qui l’a conduite jusqu’à moi. Une autre patiente se scarifie les bras à chacune de nos séparations. Elle dit en éprouver une jouissance extrême. C’est par un nouveau pacte de fidélité et par l’élaboration psychique du lien transférentiel qu’elle consentira à défaire le pacte de sang. Un pacte noir : « mon sang t’appartient » C’est celui du lien d’emprise, corps sang et âme, avec la mère des origines. Un lien de haine violente derrière lequel se cache un amour éperdu pour la mère, la haine visant au maintien de ce pacte mortifère [26]. Car toute tentative de rivalité est vécue comme matricide. Dans le film de Haneke La pianiste, issu du livre d’Elfriede Jelinek [27], on voit une jeune fille scarifier son sexe. On comprend qu’il s’agit de mimer des règles qu’elle n’a probablement plus, pour que sa mère puisse voir son sang couler le long de sa jambe. C’est un pacte d’allégeance prégénitale du type : « mon sang t’appartient ». Ne jouir que de la mère et servir à sa jouissance, tel est le pacte. La haine est le moyen d’assurer ses limites. L’héroïne tente d’échapper à l’emprise perverse maternelle incestueuse, à laquelle elle participe avec passion, par un comportement pervers de type masculin, fétichique et fécalisant, et par la mise en scène d’un scénario masochiste pervers avec un homme qu’elle utilise comme instrument partiel. Toutes ces tentatives de solution échouent dans un ravage auto-destructeur. La mère d’une patiente, pour expliquer à sa fille ce que sont les règles, lui met sous les yeux et sous le nez une serviette tachée du sang de son propre sexe. Une autre patiente charge sa mère de lui introduire les tampons périodiques, ce que cette dernière exécute avec dévotion. Un pacte vampirique : « transfuser... et mourir de plaisir ». Erzsébet Bathory, comtesse sanglante née en Hongrie à la fin du XVIe siècle, de sang bleu, s’approprie la jeunesse de centaines de jeunes filles en les immolant et en se baignant dans leur sang. Elle jouit d’une transfusion vampirique : « C’est moi maintenant qui vais en vivre, une autre moi ! Je suivrai leur route de jeunesse qui les conduisait à la merveilleuse liberté de plaire... je parviendrai à l’amour... Car je ne sais pas d’où je viens, je ne sais pas ou je vais : je suis là.

A qui Thérèse de Lisieux, la jeune anorexique, sacrifie-t-elle ses règles dans son délire masochiste ? A qui transfuse-t-elle son propre sang ? « Je veux souffrir par amour et même jouir par amour... j’éprouvais alors un sentiment nouveau, ineffable à la vue de ce sang précieux qui tombait à terre sans que personne s’empressât de le recueillir. De quel sang se remplit-elle jusqu’à l’extase, jusqu’à la mort ? L’héroïne d’Une histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly a donné son nom à un syndrome, celui de « Lasthénie de Ferjol » : certaines femmes se provoquent des hémorragies de source invisible, en catimini, et sont repérées par une importante anémie. Il leur arrive d’évoquer une très grande jouissance. Ce sang caché a été comparé aux saignements menstruels. Les auteurs qui se sont penchés sur l’étude de ce syndrome [28] évoquent le lien vital et mortifère, indestructible qui unit fille et mère dans leur relation symbiotique et vampirique. Une mère qui lui a transfusé son sang, car il ne s’agit pas d’oralité mais de vampirisme » [29], et que la fille re-transfuse par son propre sang. Un corps pour deux [30]. Un sang pour deux. Un sang qui fait l’objet d’un « autovampirisme » [31]. De par l’indifférenciation entre soi et l’objet primaire, toute perte d’objet est une perte du soi. Il s’agit de « maintenir sous le sceau du secret l’amour le plus ancien pour l’objet primordial, enseveli par le refoulement primaire, de la séparation mal accomplie entre les deux partenaires de la fusion primitive » [32]. La relation symbiotique avec la mère a des effets mortifères. « Ce n’est plus l’ombre de l’objet qui tombe sur le moi, c’est plutôt le moi qui devient ombre pour revitaliser l’objet défaillant » [33]. Et apparaît comme une évidence l’apport de jouissance du symptôme : vertige, pâmoison, somnambulisme ou ravissement.

Du côté des anorexiques, chez lesquelles dominent les fantasmes d’omnipotence et d’autosuffisance, l’idéal esthétique de pureté, d’ascèse peut également être source de jouissance. La pureté consiste à éviter toute substance assimilée à la dépendance d’un corps maternel haï, fécalisé. L’intérieur maternel condense en termes de souillure tout ce qui est nourriture, excréments, et bien évidemment les règles. Toute identification au féminin ou au maternel est rejetée pour cause d’impureté. Le sang se tarit.

Le symptôme boulimique, qui en est l’autre versant, donne la version orgiaque, cannibalique de cette dépendance haïe, que le vomissement et le dégoût viennent expulser, décorporer.

QU’UN SANG IMPUR...

Le sang des règles vient condenser tous les dangers et tous les tabous. Il réunit le sexuel, la procréation et la mort, donc les interdits ?dipiens et les prohibitions culturelles de l’inceste maternel et du parricide. Il recouvre les angoisses de féminin tout autant que celles de castration et de mort. Ce sang ne peut être qu’impur et maléfique. Le sang des règles est incoagulable. Ce qui ramène à la mort. Il ya un parallélisme des rituels qui entourent les menstruations et la mort.

En Océanie, le sang des règles et de l’accouchement représente un danger mortel pour les hommes. Des maisons d’isolement sont créées. L’homme qui y pénètre est comme « électrocuté », sauf s’il offre un sacrifice à un esprit « déconnecteur ». Le sang menstruel est une arme mortelle.

Ailleurs, la femme menstruée corrompt la viande, fait tourner le lait et les sauces, aigrit le vin, gâte les salaisons du beurre et des viandes, détruit le miel. Elle émousse le tranchant des couteaux, rouille le fer et verdit le cuivre, efface le brillant de l’ivoire, noircit le lin. Elle souille le feu, la terre, trouble l’eau. Elle provoque les accidents des chasseurs et des pêcheurs. Elle brûle les végétations, stérilise les champs. Son rapport aux miroirs évoque celui des vampires : « Quand au moment de leurs règles les femmes y jettent un regard, il se forme comme un nuage sanglant » (Aristote).

La femme menstruée détruit donc tout ce qu’elle est censée protéger et produire en tant que terre mère. Bref elle détruit la vie comme elle détruit l’enfant qu’elle ne porte pas. Derrière le tabou du sang se cache donc la crainte inspirée par les forces obscures de la vie et de la mort. Celles d’une mère archaïque toute-puissante, étouffante, dévorante qui possède le droit exclusif de donner la vie et donc de la reprendre.

Les hommes ont alors créé des mythes et des rites destinés à exorciser et à contrôler le maléfique féminin. Des rites sociaux d’isolement, des rites médicaux d’expulsion, des rites religieux de purification. .

J’emprunte une description des calamités rencontrées dans les mythes, folklores et fantasmes [34]. Le sexe de la femme y est vu comme mystérieux et terrifiant. Son vagin est denté et tel une bouche vorace, il sectionne et dévore le pénis. Son clitoris est une flèche acérée et il est plus prudent de l’exciser. Des serpents logent dans son ventre et les hommes se font mordre cruellement. Dans les théories médicales, l’utérus est un animal sauvage qui guette avec voracité la semence de l’homme. Il se déplace jusqu’à la gorge et, pour le faire redescendre, on fait respirer à la femme hystérique des vapeurs nauséabondes ou bien on la suspend par les pieds. L’appétit sexuel de la femme est insatiable.

Seule la copulation avec le diable peut parvenir à satisfaire cette sorcière. De ce commerce avec les démons vont découler les premières menstruations dues à la morsure d’un animal surnaturel. Pour exorciser la puissance de la grande déesse des origines, a-t-il fallu la remplacer par un dieu unique et mâle, seul créateur de l’univers ? À propos de la horde primitive et de la mort du père, Freud s’interroge : « Où se trouve dans cette évolution la place des divinités maternelles qui ont peut-être précédé partout les dieux-pères ? Je ne saurais le dire ». A-t-il fallu surinvestir le pénis, voir la femme comme un être châtré, inférieur, infantile ? A-t-il fallu lui ravir son pouvoir en instaurant des lois qui établissent un ordre patriarcal ? L’envie que pouvait éprouver le garçon vis-à-vis de l’omnipotence créatrice de sa mère, a-t-il fallu la retourner en envie de la femme vis-à-vis du pénis de l’homme ? Le rôle des saignées. La longue pratique des saignées visait à purifier, à vider l’excès de mauvais sang. Au Moyen Âge, le sang menstruel est considéré comme contaminant : l’enfant conçu pendant les règles était roux, ou il risquait de naître lépreux, ou épileptique. Les rapports sexuels étaient alors interdits. La femme, au temps d’Hippocrate, abrite en elle des « semences pourries séjournant dans la matrice », des humeurs « peccantes ». Le remède est la « purge de matrice ». On rétablissait l’équilibre des fluides, on expulsait les humeurs mauvaises. On pratiquait des saignées périodiques chez les femmes enceintes pour éviter l’intoxication du sang qui devait nourrir l’embryon. Aux femmes ménopausées, on posait des sangsues pour les délivrer du sang qui les empoisonnait. Freud lui-même pathologise : « La période menstruelle est le prototype physiologique de la névrose d’angoisse, elle constitue un état toxique avec, à la base, un processus organique ». La chasse aux sorcières. Pour Pline, le sang menstruel était venimeux. Un être capable de produire un tel poison était fondamentalement mauvais, pernicieux, diabolique. La substance vénéneuse dégagée par l’utérus provenait d’une rétention et corruption de matière, autrement dit d’un dysfonctionnement des sécrétions sanguines ou séminales, imputables au mode de vie dépravé. Les rapports sexuels pendant les règles relevaient de l’idolâtrie, de l’adoration de la déesse lune, de l’hérésie. Ils ont subi des interdits religieux jusqu’au XVIIIe siècle. Dans la religion juive, il a interdit de la consommation du sang car dans la Genèse, le Lévitique et le Deutéronome : « L’âme de toute chair, c’est son sang, le sang c’est la vie ». La mère accouchée et sa fille sont impures. Le fils, par la circoncision, est séparé de la souillure maternelle et devient pur. La circoncision signe l’alliance de Dieu avec Abraham. Le péché originel est plus un péché de la connaissance et donc de concurrence avec Dieu qu’un péché de la chair. La connaissance en hébreu signifie l’union sexuelle. Les lois de Nidda concernent les menstruations. Le Lévitique confirme le pouvoir contaminant, transmissible de l’impureté menstruelle. La sexualité du couple marié est suspendue par l’apparition des règles. Les rapports ne sont autorisés qu’après le bain rituel qui clôt la période des sept jours de purification, et après une analyse minutieuse des sécrétions génitales. La femme redevient alors pure, c’est-à-dire convenable à l’homme. La femme menstruée doit rester sept jours isolée, « car son défaut évident doit rester invisible, interdit au regard de l’homme. C’est par le regard que l’impureté de la femme se communique à l’homme ». Chez les musulmans, le Coran affirme : « Au paradis ni urines, ni vents, ni défécation, ni sperme, ni menstrues ». C’est un lieu de jouissance infinie, habité par des vierges pures. Tout ce qui sort du corps est impur et transmet la souillure. Les rites d’ablutions et de purifications sont nombreux. Sont déclarées impuretés mineures les excrétions urinaires ou intestinales, impuretés majeures l’émission de sperme, les menstrues et le sang de l’accouchement. La perte de la virginité, dans ces deux religions est conçue comme une initiation. L’hymen est un bien familial qui assure l’honneur du clan. Les rituels religieux sont accomplis de 11 à 13 ans, âge de la puberté des filles. Le « voir » est l’enjeu, marqué par le contrat d’honneur familial, d’un certificat de virginité. Les draps suspendus au balcon de la chambre nuptiale rendent visible une action de défloration bien accomplie. Vive le pénis triomphant ! Les Chrétiens ont abandonné la circoncision et les lois d’impureté, ils ont donc fait disparaître les rites concernant le sang génital des femmes. Jésus donne à manger son corps et à boire son sang. Le sang, dans le Nouveau Testament, c’est avant tout le sang du sacrifice du Christ. D’où les stigmates des mystiques, le martyre des premières vierges chrétiennes, la folie mystique de Catherine de Sienne, vierge farouche, anorexique notoire et aménorrhéique, et ses visions de Jésus lui donnant à boire le sang de sa blessure. Mais les Chrétiens, au temps des Inquisiteurs, se sont acharnés contre la sexualité, le péché de chair, et particulièrement contre les femmes. Un manuel de détection de sorcellerie (que Freud s’était procuré), intitulé Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières, 1486), exemplaire de misogynie, de haine de la femme, décrivait toutes formes de luxure charnelle et de dangerosité féminine. La femme y était traitée d’ennemie de l’amitié, de châtiment, de mal nécessaire, de tentation, de calamité, de danger domestique, de fléau, d’animal imparfait, ne pensant qu’au mal, à tromper et à « priver l’homme de son membre viril ». Le caractère lascif et sadique du Malleus lui valut un immense succès, et sa diffusion dans toute l’Europe, favorisée par la récente découverte de l’imprimerie, accrut les phénomènes de persécution. À cette époque de la Renaissance, en pleine efflorescence de la science, des arts et de la littérature, la superstition néanmoins faisait rage. Les femmes étaient la cible principale de la chasse aux sorcières. « Pour un sorcier, dix mille sorcières » (Michelet). Tout plaisir charnel devenait le résultat d’un pacte avec le diable, et le plaisir de la femme ne pouvait provenir que d’une copulation satanique. La concupiscence, le blâme retombaient inévitablement sur les femmes. Des dizaines de milliers d’entre elles qui seraient aujourd’hui traitées pour maladie mentale subirent la torture et la mort ad majorem dei gloriam. .

Seule la copulation avec le diable peut parvenir à satisfaire cette sorcière. De ce commerce avec les démons vont découler les premières menstruations dues à la morsure d’un animal surnaturel. Pour exorciser la puissance de la grande déesse des origines, a-t-il fallu la remplacer par un dieu unique et mâle, seul créateur de l’univers ? À propos de la horde primitive et de la mort du père, Freud s’interroge : « Où se trouve dans cette évolution la place des divinités maternelles qui ont peut-être précédé partout les dieux-pères ? Je ne saurais le dire ». A-t-il fallu surinvestir le pénis, voir la femme comme un être châtré, inférieur, infantile ? A-t-il fallu lui ravir son pouvoir en instaurant des lois qui établissent un ordre patriarcal ? L’envie que pouvait éprouver le garçon vis-à-vis de l’omnipotence créatrice de sa mère, a-t-il fallu la retourner en envie de la femme vis-à-vis du pénis de l’homme ? Le rôle des saignées. La longue pratique des saignées visait à purifier, à vider l’excès de mauvais sang. Au Moyen Âge, le sang menstruel est considéré comme contaminant : l’enfant conçu pendant les règles était roux, ou il risquait de naître lépreux, ou épileptique. Les rapports sexuels étaient alors interdits. La femme, au temps d’Hippocrate, abrite en elle des « semences pourries séjournant dans la matrice », des humeurs « peccantes ». Le remède est la « purge de matrice ». On rétablissait l’équilibre des fluides, on expulsait les humeurs mauvaises. On pratiquait des saignées périodiques chez les femmes enceintes pour éviter l’intoxication du sang qui devait nourrir l’embryon. Aux femmes ménopausées, on posait des sangsues pour les délivrer du sang qui les empoisonnait. Freud lui-même pathologise : « La période menstruelle est le prototype physiologique de la névrose d’angoisse, elle constitue un état toxique avec, à la base, un processus organique ». La chasse aux sorcières. Pour Pline, le sang menstruel était venimeux. Un être capable de produire un tel poison était fondamentalement mauvais, pernicieux, diabolique. La substance vénéneuse dégagée par l’utérus provenait d’une rétention et corruption de matière, autrement dit d’un dysfonctionnement des sécrétions sanguines ou séminales, imputables au mode de vie dépravé. Les rapports sexuels pendant les règles relevaient de l’idolâtrie, de l’adoration de la déesse lune, de l’hérésie. Ils ont subi des interdits religieux jusqu’au XVIIIe siècle. Dans la religion juive, il a interdit de la consommation du sang car dans la Genèse, le Lévitique et le Deutéronome : « L’âme de toute chair, c’est son sang, le sang c’est la vie ». La mère accouchée et sa fille sont impures. Le fils, par la circoncision, est séparé de la souillure maternelle et devient pur. La circoncision signe l’alliance de Dieu avec Abraham. Le péché originel est plus un péché de la connaissance et donc de concurrence avec Dieu qu’un péché de la chair. La connaissance en hébreu signifie l’union sexuelle. Les lois de Nidda concernent les menstruations. Le Lévitique confirme le pouvoir contaminant, transmissible de l’impureté menstruelle. La sexualité du couple marié est suspendue par l’apparition des règles. Les rapports ne sont autorisés qu’après le bain rituel qui clôt la période des sept jours de purification, et après une analyse minutieuse des sécrétions génitales. La femme redevient alors pure, c’est-à-dire convenable à l’homme. La femme menstruée doit rester sept jours isolée, « car son défaut évident doit rester invisible, interdit au regard de l’homme. C’est par le regard que l’impureté de la femme se communique à l’homme ». Chez les musulmans, le Coran affirme : « Au paradis ni urines, ni vents, ni défécation, ni sperme, ni menstrues ». C’est un lieu de jouissance infinie, habité par des vierges pures. Tout ce qui sort du corps est impur et transmet la souillure. Les rites d’ablutions et de purifications sont nombreux. Sont déclarées impuretés mineures les excrétions urinaires ou intestinales, impuretés majeures l’émission de sperme, les menstrues et le sang de l’accouchement. La perte de la virginité, dans ces deux religions est conçue comme une initiation. L’hymen est un bien familial qui assure l’honneur du clan. Les rituels religieux sont accomplis de 11 à 13 ans, âge de la puberté des filles. Le « voir » est l’enjeu, marqué par le contrat d’honneur familial, d’un certificat de virginité. Les draps suspendus au balcon de la chambre nuptiale rendent visible une action de défloration bien accomplie. Vive le pénis triomphant ! Les Chrétiens ont abandonné la circoncision et les lois d’impureté, ils ont donc fait disparaître les rites concernant le sang génital des femmes. Jésus donne à manger son corps et à boire son sang. Le sang, dans le Nouveau Testament, c’est avant tout le sang du sacrifice du Christ. D’où les stigmates des mystiques, le martyre des premières vierges chrétiennes, la folie mystique de Catherine de Sienne, vierge farouche, anorexique notoire et aménorrhéique, et ses visions de Jésus lui donnant à boire le sang de sa blessure. Mais les Chrétiens, au temps des Inquisiteurs, se sont acharnés contre la sexualité, le péché de chair, et particulièrement contre les femmes. Un manuel de détection de sorcellerie (que Freud s’était procuré), intitulé Malleus Maleficarum (Le Marteau des sorcières, 1486), exemplaire de misogynie, de haine de la femme, décrivait toutes formes de luxure charnelle et de dangerosité féminine. La femme y était traitée d’ennemie de l’amitié, de châtiment, de mal nécessaire, de tentation, de calamité, de danger domestique, de fléau, d’animal imparfait, ne pensant qu’au mal, à tromper et à « priver l’homme de son membre viril ». Le caractère lascif et sadique du Malleus lui valut un immense succès, et sa diffusion dans toute l’Europe, favorisée par la récente découverte de l’imprimerie, accrut les phénomènes de persécution. À cette époque de la Renaissance, en pleine efflorescence de la science, des arts et de la littérature, la superstition néanmoins faisait rage. Les femmes étaient la cible principale de la chasse aux sorcières. « Pour un sorcier, dix mille sorcières » (Michelet). Tout plaisir charnel devenait le résultat d’un pacte avec le diable, et le plaisir de la femme ne pouvait provenir que d’une copulation satanique. La concupiscence, le blâme retombaient inévitablement sur les femmes. Des dizaines de milliers d’entre elles qui seraient aujourd’hui traitées pour maladie mentale subirent la torture et la mort ad majorem dei gloriam. .

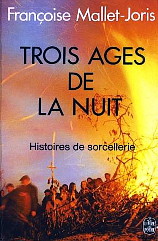

Citons Françoise Mallet-Joris : « C’est la femme qui crée le grand ?uvre de vie en son corps, et cette alchimie secrète lui fait prendre conscience du mystère de la nature, la fait communier avec elle, avec les animaux, les arbres, l’herbe et la mer, tout ce qui vit, tout ce qui vibre, tout ce qui bouillonne... C’est elle l’initiée de ce grand mystère dont l’homme est exclu et qu’il lui a toujours mal pardonné. L’homme a voulu contrôler la procréation, il l’a obligée à agir de façon occulte en se servant des forces mêmes qui l’habitaient. Opprimée, l’initiée, la prêtresse condamnée devient sorcière qui fait du sang des règles des philtres d’amour ou de mort. Et puisque la religion lui refuse son appui, elle se tourne vers le diable, vers Lucifer déchu comme elle. La sorcellerie était née. Dans les périodes de plus grande misère, les paysans désespérant de Dieu accouraient en foule au sabbat, par défi, par révolte, par espoir peut-être. Il y eut toujours des femmes dans les villages pour lire l’avenir et guérir à la barbe du curé » [35].

Citons Françoise Mallet-Joris : « C’est la femme qui crée le grand ?uvre de vie en son corps, et cette alchimie secrète lui fait prendre conscience du mystère de la nature, la fait communier avec elle, avec les animaux, les arbres, l’herbe et la mer, tout ce qui vit, tout ce qui vibre, tout ce qui bouillonne... C’est elle l’initiée de ce grand mystère dont l’homme est exclu et qu’il lui a toujours mal pardonné. L’homme a voulu contrôler la procréation, il l’a obligée à agir de façon occulte en se servant des forces mêmes qui l’habitaient. Opprimée, l’initiée, la prêtresse condamnée devient sorcière qui fait du sang des règles des philtres d’amour ou de mort. Et puisque la religion lui refuse son appui, elle se tourne vers le diable, vers Lucifer déchu comme elle. La sorcellerie était née. Dans les périodes de plus grande misère, les paysans désespérant de Dieu accouraient en foule au sabbat, par défi, par révolte, par espoir peut-être. Il y eut toujours des femmes dans les villages pour lire l’avenir et guérir à la barbe du curé » [35].

CLOACAL, ANAL ET FÉCAL

Inter urinas et faeces nascimur, déclarent les Pères de l’Église. Le sang menstruel et l’excrémentiel se rejoignent dans ce lieu désigné par « cloaque », qui correspond à l’impureté viscérale où se confondent le lieu de procréation et le lieu d’éjection. C’est donc une zone de confusion, d’où la fascination et l’effroi qu’il peut inspirer, en raison du danger d’une dissolution dans l’informe, à ce qui se profile comme sources cachées à l’intérieur du corps de la femme. C’est cet informe qui aurait pu inspirer à Lou Andreas-Salomé l’idée de la location du vagin au cloaque. Mais le cloaque dont parle Lou est en fait anal, ce que reprend Freud, en la citant [36], La Cloaca Maxima, le grand égout romain, nous mène vers la fécalisation.

De fait, l’anal comme le « fécal » visent à contenir ou à donner forme à ce cloacal. L’analité est à définir comme une fonction : la fonction sphinctérienne qui permet au moi comme au corps de s’ouvrir ou de se fermer à la pulsion, de lâcher ou retenir l’objet. L’analité est un carrefour, une gare de triage, de rencontre et de confrontation des contraires, des oppositions. Elle est une zone de différenciation, de négociation, mais aussi de clivages. Elle est le siège même de l’ambiguïté, de l’ambivalence. On reconnaît dans cette ambivalence celle qui caractérise le tabou.

La perte des règles est assimilée au manque de retenue féminine, à une perte de contrôle. Du fait que la femme le laisse échapper au lieu de le conserver pour devenir enceinte. La femme ne peut retenir son sang que lorsqu’elle est enceinte, qu’elle est fermée.

Les rites de scarification et ceux qui président aux troubles de l’anorexie peuvent prétendre exercer une forme de contrôle sur cette incontinence. « Je saigne si je veux » ou « je n’ai rien à saigner ». On sait qu’actuellement les femmes ont la possibilité de retarder leurs règles ou même de les supprimer : « Des règles quand je veux, si je veux », titrait récemment un magazine féminin [37].

En Afrique, la bouche, les gencives et la lèvre inférieure des femmes sont tatouées, pour surmonter leur incapacité à retenir la parole, à garder le secret. Bouche et sexe féminin, par analogie, ne peuvent retenir ni le sang, ni le sperme, ni la parole.

Dans un rite d’initiation africain, le secret consistait à faire croire aux femmes et aux enfants qu’on bouchait et suturait l’anus des hommes. Dans la forêt, on apprenait aux initiés qu’il s’agissait d’une supercherie, mais qu’ils devaient en garder le secret, et ne jamais être vus en train de déféquer. Cela les mettait à l’abri des angoisses de castration d’un sexe ouvert, susceptible de perdre du sang et d’accoucher, mais également les identifiait à la mère enceinte, à celle qui ne perd rien.

Le « fécal » désigne à la fois les matières, leur décomposition, et l’activité de fécalisation de la pulsion, des zones corporelles et de l’objet. La fonction anale de sphinctérisation, de négociation et de compromis est alors démise, rigidifiée.

La décomposition des matières, la contamination s’adressent à l’amalgame du menstruel et de l’excrémentiel, à tout ce qui, du corps féminin, suinte, exsude, s’écoule, déborde. On passe de la honte des organes génitaux à leur dégoût. C’est à la fois cette assimilation des règles à des matières en décomposition et la menace de débordement dû à une incapacité de rétention anale qui force vers la fécalisation des menstrues.

La fécalisation de l’objet est ce qui vise la femme lorsqu’elle est qualifiée d’impure, diabolisée, soumise à des rites d’exclusion, d’exorcisme, de persécution ou de mutilation. La fécalisation sous-tend également les pratiques sexuelles perverses qui utilisent la femme comme un objet partiel.

Et c’est pour ne pas réveiller ce fantasme fécal qu’il est plus rassurant pour certains de se réfugier du côté de l’anal, et de penser le vagin comme un sphincter, comme « loué à l’anus ».

Mais le dégoût peut protéger également contre l’angoisse du retour à l’informe, à la silencieuse dissolution des limites ou le retour à la passivité originaire, à la terreur et la jouissance d’être livré à la toute-puissance de l’autre maternel. Comme au retour à ce corps, celui du ventre, du creux, des viscères et des sécrétions qui rappelle, parfois trop violemment, le corps maternel et ses flux dangereux, sanglants.

La fonction psychique du tabou consiste à mettre en place des protections contre le danger de contagion ou de dissémination. Depuis l’interdiction de contact physique et psychique jusqu’à la logique de la pureté, voire de la purification, qui conduit à l’isolement et à l’enfermement jusqu’à la persécution et à la destruction.

AMBIVALENCES

Les menstrues sont taboues dans presque toutes les civilisations. Le tabou est porteur de l’ambivalence de l’impur et du sacré. Il fait coïncider la volupté et la crainte du toucher. Il crée des espaces différenciés et aménage des sanctuaires, lieux de sacré et de secrets, dont il sera ensuite aisément possible de se détourner.

La femme est à la fois sacrée et impure : sacrée quand elle est vierge, mère, madone, impure quand elle est femme, tout le temps de sa vie sexuelle, de ses premières menstruations jusqu’à la ménopause. C’est le clivage de la maman et la putain. Elle est donc doublement taboue, doublement intouchable.

Le plus réprimé, le sexe de la mère, et l’impensable, l’irreprésentable du féminin, sont indissociablement liés. La terreur profonde, pour les deux sexes, c’est la proximité du sexe de la mère dont ils sont issus. Cette avidité de la poussée pulsionnelle, toujours insatisfaite, ne peut que terrifier si elle renvoie à la dévoration, à l’engloutissement dans le corps de la mère, objet de terreur et paradis perdu de la fusion-confusion.

C’est pourtant à affronter et à vaincre ces terreurs que se crée la jouissance sexuelle. Je cite Freud, en 1912 [38] : « Pour être, dans la vie amoureuse, vraiment libre et, par là, heureux, il faut avoir surmonté le respect pour la femme et s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste avec la mère ou la soeur ». Sic !

Le désir de retour au sein maternel est aussi fort que la terreur qu’il inspire.

Peut-on dire que la femme est déclarée sacrée et impure pour la rendre taboue, pour que nul ne s’en approche ? Y a-t-il nécessité de se protéger de « cet élément maternel qui loge insidieusement, potentiellement, dans la femme [39] ? Le tabou du sang menstruel réunit le désir de rester en contact avec le lieu maternel de l’origine et celui de maintenir ce lieu hors d’atteinte, et participe donc au tabou plus général de l’inceste.

Le tabou est à la fois maléfique et bénéfique. Le sang menstruel est utilisé comme thérapeutique : pour traiter les verrues, dartres, boutons, cors aux pieds et taches de rousseurs, les envies, la goutte. Il entre dans la création de produits de maquillage, de philtres d’amour et de produits de sorcellerie. Il sert à protéger le bétail du mauvais oeil, les récoltes des chenilles, à éloigner les insectes nuisibles, les cantharides. Il est utilisé aussi contre la lèpre. La force négative du sang des règles est donc récupérée pour libérer les humains d’autres maléfices.

LE VENIN DE LA PUCELLE

La vierge est pure, elle est tout autant dangereuse. Elle exerce une fascination angélique mais incarne un danger psychique qui suscite terreur sacrée et répulsion.

L’hymen a la fonction d’un voile, qui à la fois cache et suggère. La vierge est intouchable et reste, de ce fait, intacte : c’est Ève avant la chute. Sexualité, mort, morsure et sang se rencontrent autour de la représentation de la destruction de l’hymen.

Freud parle d’un lien d’hostilité dû à la blessure narcissique infligée par la destruction de l’hymen et à la crainte de sujétion amoureuse inaltérable. Le « venin de la pucelle » s’épuise sur le premier objet. Ce n’est pas le pénis de l’homme qui déçoit la femme, estime Freud, mais le fait qu’elle en soit elle-même privée.

Le vaginisme reproduit sous forme de symptôme le maintien artificiel d’un hymen irréductible et impénétrable.

La femme hostile, castratrice, dévorante est donc déclarée taboue, comme les rois, les prêtres et les morts, investis eux aussi de vénération et d’une puissance redoutable.

MYTHES DE CONCEPTION ET RITES INITIATIQUES

Les mythes de conception cheminent par toutes les voies des théories sexuelles infantiles face à l’énigme de la différence des sexes et de la naissance.

Dès Hippocrate jusqu’au Moyen Âge, la conception se produit à partir d’une semence masculine et féminine, le sang menstruel servant à nourrir le f ?tus. Le mâle est « l’être qui engendre dans un autre être », le sang menstruel n’est qu’une semence sans âme. Après l’accouchement, le sang blanchit et donne le lait. Ces croyances perdurent encore dans certains mythes populaires. « Buvez car ceci est le lait de mon pénis »

Le rite de la subincision, en Australie, aux îles Fidji et en Afrique, consiste à pratiquer une incision le long du pénis qui se renouvelle régulièrement tout au long de la vie pour obtenir des saignements réguliers, nommés règles. L’initié reçoit sur son corps le sang du pénis de son père, avec cette parole : « Voici le lait du pénis, nous sommes devenus vos mères mâles . Les interdits, les tabous sont les mêmes que ceux du sang de la menstruation. Ces hommes ont un « vagin qui peut châtrer , comme les femmes. Ils ont néanmoins une image de puissance accrue puisque, en érection, le pénis peut sembler double [40].

Dans d’autres rites, c’est le sperme qui est donné à boire aux initiés, en tant que lait maternel des hommes.

« Buvez car ceci est mon sang »

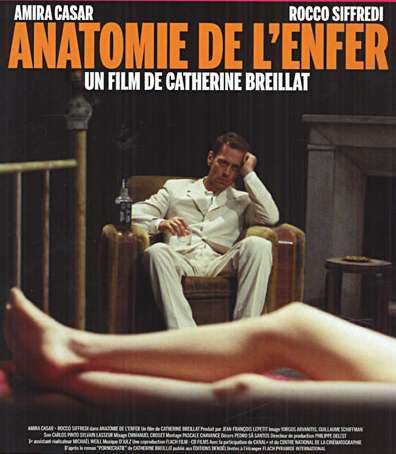

Un film de Catherine Breillat, Anatomie de l’enfer décrit une cérémonie secrète et sacrilège. Celle d’un rite initiatique visant à faire rencontrer le féminin haï à un homme dévoyé dans l’homosexualité. Une femme nue le convie à une découverte régressive de l’origine du monde et de la sexualité, à travers les âges de pierre, puis de fer. Elle abandonne son sexe endormi à la pulsion scopique de l’homme. Puis elle l’invite cérémonieusement à boire le sang de ses règles. Comme un pacte d’allégeance à la grande divinité mère. On naît dans le sang et par le sexe, dans le sang du sexe de la femme.

Un film de Catherine Breillat, Anatomie de l’enfer décrit une cérémonie secrète et sacrilège. Celle d’un rite initiatique visant à faire rencontrer le féminin haï à un homme dévoyé dans l’homosexualité. Une femme nue le convie à une découverte régressive de l’origine du monde et de la sexualité, à travers les âges de pierre, puis de fer. Elle abandonne son sexe endormi à la pulsion scopique de l’homme. Puis elle l’invite cérémonieusement à boire le sang de ses règles. Comme un pacte d’allégeance à la grande divinité mère. On naît dans le sang et par le sexe, dans le sang du sexe de la femme.

Une patiente rêve qu’elle boit le sang de ses règles. Elle a vu la veille, bouleversée, sa fille de 4 ans saigner du nez. Cela la renvoie à la cuillère de sang qu’on lui donnait enfant pour la fortifier. Au sang des règles, auquel sa mère ne l’a pas préparée. Quand celles-ci sont arrivées, elle a eu peur de mourir. Quand la patiente a vu sa fille saigner du nez, elle a eu le fantasme de boire son sang. Un fantasme cannibalique.

Gina Pane est une femme peintre et sculpteur qui inscrit dans sa chair les signes d’un langage corporel. Le sang signifie, pour elle, l’ouverture du corps. Elle est la seule à se blesser, à provoquer un écoulement de sang. « Chez l’homme, dit-elle, il y aurait mutilation, chez moi il y a fente, donc cela reflète le sexe, les fentes et les gouttelettes de sang. C’est la grotte de Lascaux de la femme ».

UNE CASTRATION « BLANCHE »

Toutes les sociétés traditionnelles craignent les femmes ménopausées. Dans les sociétés primitives, l’homme est en danger près d’une femme qui a ses règles. Mais davantage encore si elle ne les a plus ! Comme elles cessent de perdre de la chaleur par les règles, les femmes vont donc pouvoir en accumuler, surtout si elles continuent à avoir des rapports sexuels, sans qu’aucune naissance ne vienne les délivrer de cette chaleur, ce qui est supposé augmenter leur pouvoir, utilisable dans des buts maléfiques. Les Traités de médecine à l’usage des couples mariés du XIX’ siècle [41] dénoncent avec virulence « la copulation avec l’épouse stérile et avec la femme ménopausée : deux figures ravageuses aux amours inutiles, tumultueuses, excessives. Ces Messalines conjugales aiment à se livrer à des coïts effrénés qui épuisent leur partenaire ».

Françoise Héritier [42] note que la femme ménopausée est la personne sur qui risque le plus de peser l’accusation de sorcellerie.

La crainte que suscitent les femmes ménopausées proviendrait du fait qu’elles ne sont pas soumises à un homme qui, grâce à la satisfaction sexuelle procurée, les dominerait. Quand ces femmes ont un mari, « leur puissance accrue par le coït est sous contrôle masculin ». De plus, les superfluidités qui ne sont plus éliminées par les règles seraient transmises par le regard : un regard infecté qui communique le venin aux enfants dans le berceau.

1.Freud lui-même stigmatise : « Une fois que les femmes ont perdu leurs fonctions génitales... elles deviennent querelleuses, contrariantes, dictatoriales, dépitées, mesquines » [43].

Si la ménopause est un sujet gênant, censuré, c’est parce qu’il renvoie à la génitalité d’une femme dont l’âge permet la projection du sexe et de la jouissance de la mère, lesquels sont le tabou par excellence. Mieux vaut la traiter en sorcière !

Si, à la puberté, la survenue des règles peut être ressentie par certaines adolescentes comme une castration, celle-ci est une castration « rouge », tandis que celle de la ménopause est une castration « blanche ». Elle peut avoir « les couleurs du deuil, noir ou blanc ; noir comme dans la dépression, blanc comme dans les états de vide » [44]. C’est le syndrôme du « nid vide ».

LA JOUISSANCE FÉMININE, UN TABOU

L’érotique des règles

Georg Groddeck va jusqu’à écrire : « L’embrasement, l’ardeur lubrique, le désir sexuel de la femme sont, pendant ces jours de saignements, hautement accrus. Plus de trois-quarts des viols se situent pendant ces époques ».

Certaines femmes parlent du plaisir autoérotique des règles. « Le goût pour l’odeur chaude, le liquide riche et poisseux, pour cette sensation de lourdeur, de pesanteur, à la limite de la douleur, qui fait que la fillette perçoit son ventre autrement, plus profondément » [45].

D’autres femmes, ménopausées depuis plusieurs années, ont la surprise de voir réapparaître leur sang, lors d’une relation érotique et amoureuse très intense. Nouveau réveil par un amant de jouissance de la Belle endormie. Fin du maternel, enfin le féminin [46]

« On pourrait presque dire que la femme dans son entier est taboue... »

Jacqueline Schaeffer

Bruckner : la tyrannie de l’amour

Le Point 01/10/2009 N°1933

On a cru en avoir fini avec lui, il est partout. Quarante ans après Mai 68, Pascal Bruckner décrypte les paradoxes de l’amour.

On a cru en avoir fini avec lui, il est partout. Quarante ans après Mai 68, Pascal Bruckner décrypte les paradoxes de l’amour.

PROPOS RECUEILLIS PAR ELISABETH LEVY

Le Point : En 1977, dans « Le nouveau désordre amoureux », vous faisiez le pari que l’amour survivrait à la révolution sexuelle. Aujourd’hui, on n’en est plus à la survie, mais à l’hégémonie. L’amour est-il le nouvel horizon indépassable de notre temps ?

Pascal Bruckner : Il y a un diktat de l’amour, qui nous vient du christianisme : il est la voie de la rédemption. Et nous continuons à chercher le salut avec obstination et angoisse. Sauf qu’aujourd’hui on le veut sur Terre.

Par quelle ruse de l’Histoire la sexualité, que l’on croyait enfin libre, serait-elle encore subordonnée au sentiment ?

Cette ruse, c’est la comédie que nous nous sommes jouée à nous-mêmes. L’amour n’a été admis que comme un passager clandestin dans la vaste aventure du sexe. Nous étions très fleur bleue mais il ne fallait pas le dire. Les sentiments n’avaient droit de cité que s’ils étaient l’annexe du désir. Barthes disait : « La revue Nous deux est plus obscène que le marquis de Sade. » Je sais maintenant que Mai 68 n’a pas été plus érotique ni pornographique qu’il n’a été bolchevique. Quand on voit les images de Woodstock, on sent l’inspiration évangélique. Les corps sont nus parce que la nudité est innocence : on en revient à Adam et Eve avant la chute. Autrement dit, Mai 68, loin d’inaugurer une orgie généralisée, à ouvert la voie à un renforcement du sentiment amoureux assorti de sa composante charnelle.

Vous exagérez ! La sexualité, même sans amour, est non seulement un droit, mais presque un devoir.

Il est vrai qu’un nouveau snobisme impose d’exhiber une sexualité abondante, riche et maîtrisée. Ce qui était autrefois interdit devient obligatoire, ce qui était privé devient public. Reste que le sexe n’a pas été libéré, car il n’est pas libérable. On peut s’affranchir des tabous, accorder aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Mais penser qu’on peut venir à bout de la sexualité est idiot. Cela fait partie des utopies européennes : la sexualité a été un accident de l’Histoire et nous entrons à pieds joints dans l’ère du postnational et du postsexuel.

En tout cas, si c’est dans l’amour que nous cherchons le salut, c’est un salut renouvelable, reproductible, aurait peut-être dit Walter Benjamin.

Oui, et cette possibilité de recommencer sa vie est à porter au crédit de l’époque. Autrefois, les femmes, à l’image de ma mère, pouvaient subir la compagnie d’un seul mâle pendant quarante ou cinquante ans. Maintenant que l’affection a remplacé l’obéissance, la subordination ou l’intérêt dans le lien marital, si la rédemption n’arrive pas avec un partenaire, on a la possibilité de retenter sa chance. L’âge a cessé d’être une fatalité.

Cette liberté des modernes est parfois fort encombrante. Vous notez fort justement que l’expression « amour libre » est un oxymore.

Aujourd’hui, le défi est beaucoup plus grand. L’aliénation volontaire de sa propre volonté qui consiste à tomber amoureux se réalise dans l’euphorie, la joie, le sentiment d’agrandissement. Puis on bute contre les murs d’une prison qu’on a construite soi-même et à laquelle on tient. « Amour libre » signifie qu’on renonce librement à sa liberté, tout en ayant la possibilité de la reprendre à tout moment.

Nous avons plusieurs vies et nous sommes, comme le proclamait fièrement la publicité d’un opérateur de téléphonie portable, « sans engagement ». Est-ce un si grand progrès ?

Ce que la liberté a apporté à l’amour, c’est aussi que la moindre entrave est vécue comme insupportable. C’est la face sombre de l’affaire : l’univers du consumérisme est entré dans le coeur humain, avec comme conséquence la muflerie généralisée. Maintenant que le marché amoureux s’est libéré, il a adopté toute la dureté du marché-compétition, concurrence, élimination. La rupture ressemble beaucoup à un licenciement. Récemment, une jeune femme m’a dit : « Je vais quitter mon copain car c’est un loser. » Les attentes sont tellement élevées, les exigences tellement insatiables que personne ne peut y répondre durablement. Une histoire d’amour, c’est un entretien d’embauche permanent.

L’amour devrait aussi heurter nos sentiments démocratiques, car rien n’est moins démocratique que lui.

Encore un grand mensonge de Mai 68 ! Dans un monde libéré des anciennes oppressions, nous serions, pensions-nous, tous égaux devant le plaisir. Chacun pourrait participer au grand banquet des sens et de la chair. Or la prétendue révolution sexuelle est allée de pair avec la révolution individualiste. Nul n’est plus obligé de se donner selon les volontés de l’autre, comme dans un roman du marquis de Sade. Autrement dit, Mai 68 a popularisé et démocratisé l’amour comme marché. Autrefois, la communauté codifiait la façon dont garçons et filles se rencontraient et se mariaient. La vie intime de chacun dépendait de l’accord de tous. Désormais, les critères d’attraction et de répulsion sont d’autant plus arbitraires qu’ils sont personnels.

Le choix du « partenaire », comme on dit, est-il si individuel que cela ? Si l’amour fait partie, comme vous l’observez, de l’« attirail social », les représentations collectives, la publicité, les médias ne jouent-ils pas un rôle essentiel ?