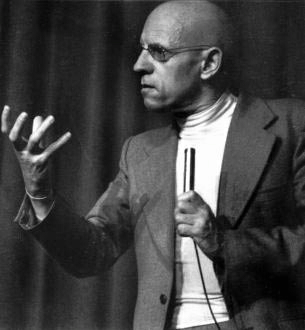

Un titre aussi beau qu’une équation mathématique ! La pensée et le langage de M. Foucault en action (pensée encore au stade de la montée en puissance avant d’atteindre son niveau optimal, c’est-à-dire approchant le poli, le beau de « Les mots et les choses » [1], et de « L’archéologie du savoir » [2] quelques années plus tard.) Viens de me replonger dans ce dernier texte : limpidité, profondeur, logique - esprit de finesse et de géométrie réunis qui me subjuguent. Un pur diamant de la pensée en action ! Le présent document n’est pas d’un filon aussi pur, ni aussi riche, mais nous vous le présentons compte tenu de son intérêt documentaire par rapport au livre de Sollers, Le Parc, parce qu’il est contemporain de sa publication, parce qu’il laisse entrevoir la profondeur du Parc, au-delà d’une lecture de surface. Mais redisons-le, une promenade en surface procure un réel plaisir qui peut se suffire. Et quel lecteur se plaindrait que ce parc puisse révéler d’autres beautés, selon d’autres éclairages, et que son sous-sol soit aussi riche de trésors ? L’analyse de Michel Foucault agit, un peu comme un détecteur de métaux pour les apprentis archéologues du savoir (et je me range parmi ceux-là), il sonne, mais l’or n ?est pas la sonnerie, il est dans le texte même du livre.

Un titre aussi beau qu’une équation mathématique ! La pensée et le langage de M. Foucault en action (pensée encore au stade de la montée en puissance avant d’atteindre son niveau optimal, c’est-à-dire approchant le poli, le beau de « Les mots et les choses » [1], et de « L’archéologie du savoir » [2] quelques années plus tard.) Viens de me replonger dans ce dernier texte : limpidité, profondeur, logique - esprit de finesse et de géométrie réunis qui me subjuguent. Un pur diamant de la pensée en action ! Le présent document n’est pas d’un filon aussi pur, ni aussi riche, mais nous vous le présentons compte tenu de son intérêt documentaire par rapport au livre de Sollers, Le Parc, parce qu’il est contemporain de sa publication, parce qu’il laisse entrevoir la profondeur du Parc, au-delà d’une lecture de surface. Mais redisons-le, une promenade en surface procure un réel plaisir qui peut se suffire. Et quel lecteur se plaindrait que ce parc puisse révéler d’autres beautés, selon d’autres éclairages, et que son sous-sol soit aussi riche de trésors ? L’analyse de Michel Foucault agit, un peu comme un détecteur de métaux pour les apprentis archéologues du savoir (et je me range parmi ceux-là), il sonne, mais l’or n ?est pas la sonnerie, il est dans le texte même du livre.

L’article de Michel Foucault :

Où ? dans la revue Critique [3]

Quand ? novembre 1963.

Pour quoi ? Foucault le dit d’emblée : « L’importance de Robbe-Grillet, on la mesure à la question gue son ?uvre pose à toute ?uvre qui lui est contemporaine. » Première phrase de l’article. C’est clair, c’est net, la scène d’investigation est délimitée et il va développer en examinant son impact chez les écrivains de Tel Quel, et Sollers en particulier, avec Le Parc, tel un commissaire de police recherchant les indices avant de les soumettre à l’analyse du labo, son propre labo.

(sous-titrage pileface)

L’importance de Robbe-Grillet, on la mesure à la question que son ?uvre pose à toute ?uvre qui lui est contemporaine. Question profondément critique, touchant des possibilités du langage ; question que le loisir des critiques, souvent, détourne en interrogation maligne sur le droit à utiliser un langage autre, - ou proche. Aux écrivains de Tel Quel (l’existence de cette revue a changé quelque chose dans la région où on parle, mais quoi ?), on a l’habitude d’objecter (de mettre en avant et avant eux) Robbe-Grillet : non peut-être pour leur faire un reproche ou montrer une démesure, mais pour suggérer qu’en ce langage souverain, si obsédant, plus d’un, qui pensait pouvoir échapper, a trouvé son labyrinthe ; en ce père, un piège où il demeure captif, captivé. Et puisqu’eux-mêmes, après tout, ne parlent guère à la première personne sans prendre référence et appui à cet Il majeur...

L’importance de Robbe-Grillet, on la mesure à la question que son ?uvre pose à toute ?uvre qui lui est contemporaine. Question profondément critique, touchant des possibilités du langage ; question que le loisir des critiques, souvent, détourne en interrogation maligne sur le droit à utiliser un langage autre, - ou proche. Aux écrivains de Tel Quel (l’existence de cette revue a changé quelque chose dans la région où on parle, mais quoi ?), on a l’habitude d’objecter (de mettre en avant et avant eux) Robbe-Grillet : non peut-être pour leur faire un reproche ou montrer une démesure, mais pour suggérer qu’en ce langage souverain, si obsédant, plus d’un, qui pensait pouvoir échapper, a trouvé son labyrinthe ; en ce père, un piège où il demeure captif, captivé. Et puisqu’eux-mêmes, après tout, ne parlent guère à la première personne sans prendre référence et appui à cet Il majeur...

Aux « sept propositions » que Sollers a avancées sur Robbe-Grillet (les plaçant presque en tête de la revue, comme une seconde " déclaration ", proche de la première et imperceptiblement décalée), je ne veux pas, bien sûr, en ajouter une huitième, dernière ou non, qui justifierait, bien ou mal, les sept autres ; mais essayer de rendre lisible, dans la clarté de ces propositions, de ce langage posé de front, un rapport qui soit un peu en retrait, intérieur à ce qu’elles disent, et comme diagonal à leur direction.

On dit : il y a chez Sollers (ou chez Thibaudeau [4], etc.) des figures, un langage et un style, des thèmes descriptifs qui sont imités de, ou empruntés à, Robbe-Grillet, Je dirais plus volontiers : il y a chez eux, tissés dans la trame de leurs mots et présents sous leurs yeux, des objets qui ne doivent leur existence et leur possibilité d’existence qu’à Robbe-Grillet. Je pense à cette balustrade de fer dont les formes noires, arrondies (" les tiges symétriques, courbes, limitent le balcon du Parc ")

Oui, rien ne va m’échapper si je m’assieds dans le petit fauteuil traîné sur le balcon étroit où je peux, de biais, allonger les jambes, les poser sur la galerie de fer forgé aux feuillages figés le long de tiges symétriques, courbes, rondes, recourbées, noires. Là-haut les cheminées, alignées en désordre sur les toits, fument, laissant monter dans l’air encore visible un mince panache foncé ; et les oiseaux, les hirondelles qui ont mené pendant le crépuscule leurs vols compliqués, se séparent, traversent à tire-d’aile cette large trouée de ciel après la pluie. En bas, le bruit des voitures, des autobus (le ronflement du moteur de l’autobus qui, juste à l’angle de la rue, change de vitesse et repart ; le grondement plus sourd, intermittent et comme clandestin des voitures) ; les vitrines éclairées (seule la base des maisons devient ainsi continûment visible) ; les enseignes au néon (le losange rouge du tabac) ; et, immédiatement en face, cette femme et cet homme qui bavardent en souriant dans le vaste appartement très clair.

II fait un geste de la main gauche refermée sur une cigarette, remuant cette main pour insister sans doute, et la femme se renverse en arrière, lève les bras, et, prise de fou-rire, se plie soudain en avant. Puis, debout, l’homme pose son verre sur la table basse, la femme se lève à son tour, fait un léger signe de la tête, et ensemble ils commencent à marcher, disparaissent bientôt par le fond de la pièce (un piano sur la gauche, avec une partition dépliée).

et l’ouvrent comme à claire-voie sur la rue, la ville, les arbres, les maisons : objet de Robbe-Grillet qui se découpe en sombre sur le soir encore lumineux, - objet vu sans cesse, qui articule le spectacle, mais objet négatif à partir duquel on tend le regard vers cette profondeur un peu flottante, grise et bleue, ces feuilles et ces figures sans tige, qui restent à voir, un peu au-delà, dans la nuit qui vient. Et il n’est peut-être pas indifférent que le Parc déploie au-delà de cette balustrade une distance qui lui est propre ; ni qu’il s’ouvre sur un paysage nocturne où s’inversent dans un scintillement lointain les valeurs d’ombre et de lumière qui, chez Robbe-Grillet, découpent les formes au milieu du plein jour : de l’autre côté de la rue, à une distance qui n’est pas certaine et que l’obscurité rend plus douteuse encore, un vaste appartement très clair " creuse une galerie lumineuse, muette, accidentée, inégale - grotte de théâtre et d’énigme au-delà des arabesques de fer obstinées en leur présence négative. Il y a peut-être là, d’une ?uvre à l’autre, l’image, non d’une mutation, non d’un développement, mais d’une articulation discursive ; et il faudra bien un jour analyser les phénomènes de ce genre dans un vocabulaire qui ne soit pas celui, familier aux critiques et curieusement ensorcelé, des influences et des exorcismes. Avant de revenir sur ce thème (dont j’avoue qu’il forme l’essentiel de mon propos), je voudrais dire deux ou trois choses sur les cohérences de ce langage commun, jusqu’à un certain point, à Sollers, à Thibaudeau, à Baudry, à d’autres peut-être aussi. Je n’ignore pas ce qu’il y a d’injuste à parler de façon si générale, et qu’on est pris aussitôt dans le dilemme : l’auteur ou l’école. Il me semble pourtant que les possibilités du langage à une époque donnée ne sont pas si nombreuses qu’on ne puisse trouver des isomorphismes (donc des possibilités de lire plusieurs textes en abîme) et qu’on ne doive en laisser le tableau ouvert pour d’autres qui n’ont pas encore écrit ou d’autres qu’on n’a pas encore lus. Car de tels isomorphismes, ce ne sont pas des "visions du monde", ce sont des plis intérieurs au langage ; les mots prononcés, les phrases écrites passent par eux, même s’ils ajoutent des rides singulières. Les figures du Parc. Sans doute, certaines figures (ou toutes peut-être) du Parc [5], d’Une cérémonie royale [6] ou des Images [7] sont-elles sans volume intérieur, allégées de ce noyau sombre, lyrique, de ce centre retiré mais insistant dont Robbe-Grillet déjà avait conjuré la présence. Mais d’une manière assez étrange, elles ont un volume, - leur volume, - à côté d’elles, au-dessus et au-dessous, tout autour : un volume en perpétuelle désinsertion, qui flotte ou vibre autour d’une figure désignée, mais jamais fixée, un volume qui s’avance ou se dérobe creuse son propre lointain et bondit jusqu’aux yeux. [...] Or ces volumes, qui sont l’intérieur des objets à l’extérieur d’eux-mêmes, se croisent, interfèrent les uns avec les autres, dessinent des formes composites qui n’ont qu’un visage et s’esquivent à tour de rôle : ainsi, dans le Parc, sous les yeux du narrateur, sa chambre (il vient de la quitter pour aller sur le balcon et elle flotte ainsi à côté de lui, en dehors, sur un versant irréel et intérieur) communique son espace à un petit tableau qui est pendu sur un des murs ; celui-ci s’ouvre à son tour derrière la toile, épanchant son espace intérieur vers un paysage de mer, vers la mâture d’un bateau, vers un groupe de personnages dont les vêtements, les physionomies, les gestes un peu théâtraux se déploient selon des grandeurs si démesurées, si peu mesurées en tout cas au cadre qui les enclôt que l’un de ces gestes ramène impérieusement à l’actuelle position du narrateur sur le balcon. Ou d’un autre peut-être faisant le même geste. Car ce monde de la distance n’est aucunement celui de l’isolement, mais de l’identité buissonnante, du Même au point de sa bifurcation, ou dans la courbe de son retour.

De ce balcon, je peux aussi, tirant vers moi les deux battants de la porte-fenêtre, regarder ma chambre à travers les rideaux. Mieux, en sortant par une autre pièce de l’appartement qui, au cinquième étage s’arrondit et donne ainsi à la fois sur l’avenue et la petite rue sombre, je pourrais faire le tour par l’extérieur et revenir à mon point de départ. Toutes les lumières chez moi sont éteintes. Il n’y a personne. Seule ma chambre est éclairée par la lampe rouge posée sur le coin de la table, elle-même couverte de livres, de papiers, de cahiers de différentes couleurs ; et le lit, au fond, s’aperçoit à peine, ainsi que l’armoire et la grande commode dont un tiroir est resté entrouvert. Les trois tableaux sont presqu’invisibles, une aquarelle très pâle, simple, un chemin à travers prés ; un ensemble de rochers frappés d’écume par la mer ; et enfin ce port de pêche rempli de trois-mâts dont l’équipage, torse nu, cargue les voiles, tandis qu’à terre, ici même, deux hommes et une femme impassibles, drapés dans de riches étoffes de couleurs foncées, semblent poursuivre un entretien ou des discours parallèles sans rapport avec le spectacle qui se déroule derrière eux. Non qu’ils n’y participent de quelque façon, mais plutôt comme énigmes, comme équivalences ambiguës (leurs gestes sont trop larges, trop visibles, et que disent-ils ?) ; placés tel un ch ?ur sur le côté de la scène, mais rien ne leur échappe, on le sent, il suffirait qu’ils se retournent, lèvent la main ... Pour qu’il soit de nouveau dans le fauteuil près de la table ; fauteuil semblable à celui que j’ai disposé sur le balcon, où il s’est assis, d’où il m’a parlé tant de fois. Là-bas, cependant, nous avons marché des nuits entières, avançant à l’aveuglette près de l’eau qui frappait doucement la pierre, au milieu des entrepôts, des tonneaux, des caisses empilées ;

L’effet miroir

2. Ce milieu, fait penser au miroir, - au miroir qui donne aux choses un espace hors d’elles et transplanté, qui multiplie les identités et mêle les différences en un lien impalpable que nul ne peut dénouer. Rappelez-vous justement la définition du Parc [9], ce « composé de lieux très beaux et très pittoresques » : chacun a été prélevé dans un paysage différent, décalé hors de son lieu natal, transporté lui-même ou presque lui-même, en cette disposition où tout paraît naturel excepté l’assemblage ". Parc, miroir des volumes incompatibles. Miroir, parc subtil où les arbres distants s’entrecroisent. Sous ces deux figures provisoires, c’est un espace difficile (malgré sa légèreté), régulier (sous son illégalité d’apparence) qui est en train de s’ouvrir. Mais quel est-il, s’il n’est tout à fait ni de reflet ni de rêve, ni d’imitation ni de songerie ? De fiction, dirait Sollers, mais laissons pour l’instant ce mot si lourd et si mince.

J’aimerais mieux pour l’instant emprunter à Klossowski un mot très beau : celui de simulacre. On pourrait dire que si, chez Robbe-Grillet, les choses s’entêtent et s’obstinent, chez Sollers elles se simulent ; c’est-à-dire, en suivant le dictionnaire, qu’elles sont d’elles-mêmes l’image (la vaine image), le spectre inconsistant, la pensée mensongère ; elles se représentent hors de leur présence divine, mais lui faisant signe pourtant, - objets d’une piété gui s’adresse au lointain. Mais peut-être faudrait-il écouter l’étymologie avec plus d’attention : simuler n’est-il pas "venir ensemble", être en même temps que soi, et décalé de soi ? être soi-même en cet autre lieu, qui n’est pas l’emplacement de naissance, le sol natif de la perception, mais à une distance sans mesure, à l’extérieur le plus proche ? Être hors de soi, avec soi, dans un avec où se croisent les lointains. Je pense au simulacre sans fond et parfaitement circulaire de la Cérémonie royale, ou à celui, ordonné encore par Thibaudeau, du Match de football [...].

- Dessin de Maurice Henry dans la Quinzaine Littéraire du 1er juillet 1967.

De g. à d. : Michel Foucault, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes.

Distance et vide imperceptible

3· On a donc affaire à un espace décalé, à la fois en retrait et en avant, jamais tout à fait de plain-pied ; et à vrai dire aucune intrusion n’y est possible. Les spectateurs chez Robbe-Grillet sont des hommes debout et en marche, ou encore à l’affût, guettant les ombres, les traces, les accrocs, les déplacements ; ils pénètrent, ils ont déjà pénétré au milieu de ces choses qui se présentent à eux de profil, tournant à mesure qu’ils les contournent. Les personnages du Parc, des Images sont assis, immobiles, en des régions un peu décrochées de l’espace, comme suspendues, terrasses de café, balcons. Régions séparées, mais par quoi ? Par rien d’autre sans doute qu’une distance, leur distance ; un vide imperceptible, mais que rien ne peut résorber, ni meubler[...].

4. Cette torsion a la propriété merveilleuse de ramener le temps : non pour en faire cohabiter les formes successives en un espace de parcours (comme chez Robbe-Grillet) mais pour les laisser venir plutôt dans une dimension sagittale, - flèches qui traversent l’épaisseur devant nous. Ou encore elles viennent en surplomb, le passé n’étant plus le sol sur lequel nous sommes ni une montée vers nous sous les espèces du souvenir, mais au contraire survenant en dépit des plus vieilles métaphores de la mémoire, arrivant du fond de la si proche distance et avec elle : il prend une stature verticale de superposition où le plus ancien est paradoxalement le plus voisin du sommet, ligne de faite et ligne de fuite, haut lieu du renversement. On a. de cette curieuse structure le dessin précis et complexe au début des Images : une femme est assise à une terrasse de café, avec devant elle les grandes baies vitrées d’un immeuble qui la domine ; et à travers ces pans de glace lui viennent sans discontinuer des images qui se superposent, tandis que sur la table est posé un livre dont elle fait rapidement glisser les pages entre pouce et index (de bas en haut, donc à l’envers) : apparition, effacement, superposition qui répond sur un mode énigmatique, quand elle a les yeux baissés, aux images vitrées qui s’accumulent au-dessus d’elle lorsqu’elle lève les yeux.

L’intermédiaire

5. Étalé à côté de lui-même, le temps de la Jalousie [10]., et du Voyeur [11], laisse des traces qui sont des différences, donc finalement un système de signes. Mais le temps qui survient et se superpose fait clignoter les analogies, ne manifestant rien d’autre que les figures du Même. Si bien que chez Robbe-Grillet la différence entre ce qui a eu lieu et ce qui n’a pas eu lieu, même (et dans la mesure où) elle est difficile à établir, demeure au centre du texte (au moins sous forme de lacune, de page blanche ou de répétition) : elle en est la limite et l’énigme ; la Chambre secrète, la descente et la remontée de l’homme le long de l’escalier jusqu’au corps de la victime (morte, blessée, saignant. se débattant, morte à nouveau) est après tout la lecture d’un événement. [...] On ne déchiffre pas de signes à travers un système de différences ; on suit des isomorphismes, à travers une épaisseur d’analogies. Non pas lecture, mais plutôt recueillement de l’identique, avancée immobile vers ce qui n’a pas de différence. Là, les partages entre réel et virtuel, perception et songe, passé et fantasme (qu’ils demeurent ou qu’on les traverse) n’ont plus d’autre valeur que d’être moments du passage. relais plus que signes. traces de pas, plages vides où ne s’attarde pas mais par où s’annonce de loin. et s’insinue déjà ce qui d’entrée de jeu était le même (renversant à l’horizon, mais ici-même également en chaque instant, le temps, le regard, le partage des chses et ne cessant d’en faire paraitre l’autre côté). L’intermédiaire [12], c’est cela, précisément. Ecoutons Sollers :

Ce mouvement presque sur place, cette attention recueillie à l’Identique, cette cérémonie dans la dimension suspendue de l’Intermédiaire découvrent non pas un espace, non pas une région ou une structure (mots trop engagés dans un mode de lecture qui ne convient plus) mais un rapport constant, mobile, intérieur au langage lui-même, et que Sollers appelle du mot décisif de " fiction " [14]. Si j’ai tenu à ces références à Robbe-Grillet, un peu méticuleuses, c’est qu’il ne s’agissait pas de faire la part des originalités, mais d’établir, d’une ?uvre à l’autre, un rapport visible et nommable en chacun de ses éléments et qui ne soit ni de l’ordre de la ressemblance (avec toute la série de notions mal pensées, et à vrai dire impensables, d’influences, d’imitation) ni de l’ordre du remplacement (de la succession, du développement, des écoles) : un rapport tel que les ?uvres puissent s’y définir les unes en face, à côté et à distance des autres, prenant appui à la fois sur leur différence et leur simultanéité, et définissant, sans privilège ni culmination, l’étendue d’un réseau. Ce réseau, même si l’histoire en fait apparaître successive ment les trajets, les croisements et les n ?uds peut et doit être parcouru par la critique selon un mouvement réversible (cette réversion change certaines propriétés ; mais elle ne conteste pas l’existence du réseau, puisque justement elle en est une des fois fondamentales) ; et si la critique a un rôle, je veux dire si le langage nécessairement second de la critique peut cesser d’être un langage dérivé aléatoire et fatalement emporté par l’ ?uvre, s’il peut être à la fois second et fondamental, c’est dans la mesure où il fait venir pour première fois jusqu’aux mots ce réseau des ?uvres qui est bien pour chacune d’elles son propre mutisme.[...]

Sur la fiction / le vocabulaire de la distance

Ce mot de fiction, plusieurs fois amené. puis abandonné, il faut y revenir enfin. Non pas sans un peu de crainte. Parce qu’il sonne comme un terme de psychologie (imagination. fantasme, rêverie, invention, etc.). Parce qu’il a l’air d’appartenir à une des deux dynasties du Réel et de l’Irréel. Parce qu’il semble reconduire — et ce serait si simple après la littérature de l’objet — aux flexions du langage subjectif. Parce qu’il offre tant de prise et qu’il échappe. Traversant, de biais, l’incertitude du rêve et de l’attente, de la folie et de la veille, la fiction ne désigne-t-elle pas une série d’expériences auxquelles le surréalisme déjà avait prêté son langage ? Le regard attentif que « Tel Quel » porte sur Breton n’est pas de rétrospection. Et pourtant le surréalisme avait engagé ces expériences dans la recherche d’une réalité qui les rendait possibles et leur donnait au-dessus de tout langage (jouant sur lui. ou avec lui, ou malgré lui) un pouvoir impérieux. Mais si ces expériences au contraire pouvaient être maintenues là où elles sont en leur superficie sans profondeur, en ce volume indécis d’où elles nous viennent, vibrant autour de leur noyau inassignable, sur leur sol qui est une absence de sol ? Si le rêve, la folie, la nuit ne marquaient l’emplacement d’aucun seuil solennel, mais traçaient et effaçaient sans cesse les limites que franchissent la veille et le discours, quand ils viennent jusqu’à nous et nous parviennent déjà dédoublés ? Si le fictif c’était justement non pas l’au-delà ni le secret intime du quotidien, mais ce trajet de flèche qui nous frappe aux yeux et nous offre tout ce qui apparaît ? Alors le fictif serait aussi bien ce qui nomme les choses, les fait parler et donne dans le langage leur être partagé déjà par le souverain pouvoir des mots : " paysages en deux " dit Marcelin Pleynet. Ne pas dire, donc, que la fiction c’est le langage : le tour serait trop simple, bien qu’il soit de nos jours familier. Dire, avec plus de prudence qu’il y a entre eux une appartenance complexe, un appui et une contestation ; et que, maintenue, aussi longtemps qu’elle peut garder la parole, l’expérience simple qui consiste à prendre une plume et à écrire, dégage (comme on dit : libérer, désensevelir, reprendre un gage ou revenir sur une parole) une distance qui n’appartient ni au monde, ni à l’inconscient, ni au regard, ni à l’intériorité, une distance, qui, à l’état nu, offre un quadrillage de lignes d’encrevet aussi bien un enchevêtrement de rues, une ville en train de naître, déjà là depuis longtemps :

Note pileface :

« Quadrillage de lignes d’encre » : Cf. aussi le quadrillage du cahier d’écolier orange du Parc.

« La main tremble, ainsi que l’ombre du stylo sur la surface quadrillée de fines droites bleues, limitées à gauche d’un trait rouge. « L’écriture sera parfaite quand vos lettres rempliront exactement cet espace » disait la vieillle femme qui venait tous les soirs, se penchant contre l’enfant à lui toucher la joue de son visage rugueux (et il sentait son haleine chargée, son parfum vulgaire). Trop gros. » « Trop petit. » « Vous le faîtes exprès. » « I l n’en fait qu’à sa tête. » « Laissez-le, il est fatigué. ». Et il voyait le jardin par la fenêtre, le jardin proche sous la pluie, quelqu’un qui rentrait rapidement en claquant la porte de la véranda, [...] »

Le Parc,

Ed. Seuil, Coll. Points, p. 21.

Chez Sollers, le jeu des relations induites conduit, ici, à l’évocation d’un souvenir d’enfance. Le jeune Philippe Joyaux, sujet à des crises d’asthme, faisait son apprentissage de l’écriture avec une préceptrice à domicile. L’usage des parenthèses dans Le parc - comme les poupées russes - fait apparaître d’autres niveaux de relations dans la relation, ainsi (et il sentait son haleine chargée, son parfum vulgaire) : ne s’applique pas à la vieille femme, sa perceptrice, mais est associé aux mots qui précèdent, le « toucher de la joue », mots qui réveillent un autre souvenir... dont la relation avec le reste est le seul mot qui l’a fait surgir.

Et si on me demandait de définir enfin le fictif, je dirais, sans adresse : la nervure verbale de ce qui n’existe pas tel qu’il est..

J’effacerais, pour laisser cette expérience à ce qu’elle est (pour la traiter, donc, comme fiction, puisqu’elle n’existe pas, c’est connu), j’effacerais tous les mots contradictoires par quoi facilement on pourrait la dialectiser : affrontement ou abolition du subjectif et de l’objectif, de l’intérieur et de l’extérieur, de la réalité et de l’imaginaire. li faudrait substituer à tout ce lexique du mélange le vocabulaire de la distance, et laisser voir alors que le fictif, c’est un éloignement propre au langage, - un éloignement qui a son lieu en lui, mais qui, aussi bien, l’étale, le disperse, le répartit. l’ouvre. Il n’y a pas fiction parce que le langage est à distance des choses ; mais le langage, c’est leur distance, la lumière où elles sont et leur inaccessibilité, le simulacre où se donne seulement leur présence ; et tout langage qui au lieu d’oublier cette distance se maintient en elle et la maintient en lui, tout langage qui parle de cette distance en avançant en elle est un langage de fiction. Il peut alors traverser toute prose et toute poésie, tout roman et toute réflexion, indifféremment.

Il y a pourtant un instant d’origine pure

[...] Le langage de la fiction s’insère dans du langage déjà dit, dans un murmure qui n’a jamais débuté. La virginité du regard, la marche attentive qui soulève des mots à la mesure des choses découvertes et contournées, ne lui importent pas ; mais plutôt l’usure et l’éloignement, pâleur de ce qui a déjà été prononcé. Rien n’est dit à l’aurore Le Parc commence un soir ; et au matin, un autre matin, il recommence) ; ce qui serait à dire pour la première fois n’est rien, n’est pas dit, rôde aux confins des mots, dans ces failles de papier blanc qui sculptent et ajourent (ouvrent sur le jour) les poèmes de Pleynet, Il y a bien pourtant en ce langage de la fiction un instant d’origine pure : c’est celui de l’écriture, le moment des mots eux-mêmes, de l’encre à peine sèche, le moment où s’esquisse ce qui par définition et dans son être le plus matériel ne peut être que trace (signe, dans une distance, vers l’antérieur et l’ultérieur) :

justifiantt la prose (la poésie)

les mots désignent des mots et se renvoient les una aux

autres ce que vous entendez. » [16]

A plusieurs reprises, le Parc invoque ce geste patient qui remplit d’une encre bleue-noire les pages du cahier à couverture orange. Mais ce geste, il n’est présenté lui-même, en son actualité précise, absolue, qu’au dernier moment : seules les dernières lignes du livre l’apportent ou le rejoignent. Tout ce qui a été dit auparavant et par cette écriture (le récit lui-même) est renvoyé à un ordre commandé par cette minute, cette seconde actuelle ; il se résout en cette origine qui est le seul présent et aussi la fin (le moment de se taire) ; il se replie en elle tout entier ; mais aussi bien il est, dans son déploiement et son parcours, soutenu à chaque instant par elle ; il se distribue dans son espace et son temps (la page à finir, les mots qui s’alignent) ; il trouve en elle sa constante actualité. Le langage de l’aspect. Il n’y a donc pas une série linéaire allant du passé qu’on se remémore au présent que définissent le souvenir revenu et l’instant de l’écrire. Mais plutôt un rapport vertical et arborescent où une (actualité patiente, presque toujours silencieuse, jamais donnée pour elle-même soutient des figures qui, au lieu de s’ordonner au temps, se distribuent selon d’autres règles : le présent lui-même n’apparaît qu’une fois lorsque l’actualité de l’écriture est donnée finalement, lorsque le roman s’achève et que le langage n’est plus possible. Avant et ailleurs dans tout le livre, c’est un autre ordre qui règne : ( entre les différents épisodes (mais le mot est bien chronologique ; peut-être vaudrait-il mieux dire " des phases ", tout près de l’étymologie), la distinction des temps et des modes (présent, futur, imparfait ou conditionnel) ne renvoie que très indirectement à un calendrier ; elle dessine des références, des index, des renvois où sont mis en jeu ces catégories de l’achèvement, de l’inachèvement, de la continuité, de l’itération, de l’imminence, de la proximité, de l’éloignement, que les grammairiens désignent comme catégories de l’aspect. Sans doute faut-il donner un sens fort à cette phrase d’allure discrète, une des premières du roman de Baudry : « Je dispose de ce qui m’entoure pour un temps indéterminé ». C’est-à-dire que la répartition du temps, - des temps -, est rendue non pas imprécise en elle-même, mais entièrement relative et ordonnée au jeu de l’aspect, - à ce jeu où il est question de l’écart, du trajet, de la venue, du retour. Ce qui instaure secrètement détermine ce temps indéterminé, c’est donc un réseau plus spatial que temporel ; encore faudrait-il ôter à ce mot spatial ce qui l’apparente à un regard impérieux ou à une démarche successive ; il s’agit plutôt de cet espace en dessous de l’espace et du temps, et qui est celui de la distance. Et si je m’arrête volontiers au mot d’aspect, après celui de fiction et de simulacre, c’est à la fois pour sa précision grammaticale et pour tout un noyau sémantique qui tourne autour de lui (la species du miroir et l’espèce de l’analogie ; la diffraction du spectre ; le dédoublement des spectres ; l’aspect extérieur, ce qui n’est ni la chose même ni son pourtour certain ; l’aspect qui se modifie avec la distance, l’aspect qui trompe souvent mais qui ne s’efface pas, etc.).

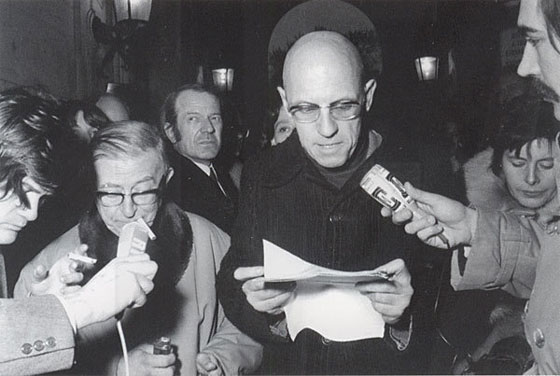

- Avec Jean-Paul Sartre (dans les années 70)

- A l’arrière-plan, entre Sartre et Foucault : Gilles Deleuze.

Langage de l’aspect qui tente de faire venir jusqu’aux mots un jeu plus souverain que le temps : langage de la distance qui distribue selon une autre profondeur les relations de l’espace. Mais la distance et l’aspect sont liés entre eux de façon plus serrée que l’espace et le temps ; ils forment un réseau que nulle psychologie ne peut démêler (l’aspect offrant, non le temps lui-même, mais le mouvement de sa venue ; la distance offrant non pas les choses en leur place, mais le mouvement qui les présente et les fait passer). Et le langage qui fait venir au jour cette profonde appartenance n’est pas un langage de la subjectivité ; il s’ouvre et, au sens strict, " donne lieu " à quelque chose qu’on pourrait désigner du mot neutre d’expérience : ni vrai ni faux, ni veille ni rêve, ni folie ni raison, il lève tout ce que Pleynet appelle " volonté de qualification ". C’est que l’écart de la distance et les rapports de l’aspect ne relèvent ni de la perception, ni des choses, nidu sujet, ni non plus de ce qu’on désigne volontiers et bizarrement comme le " monde " ; ils appartiennent à la dispersion du langage (à ce fait originaire qu’on ne parle jamais à l’origine, mais dans le lointain). Une littérature de l’aspect telle que celle-ci est donc intérieure au langage ; non qu’elle le traite comme un système clos, mais parce qu’elle y éprouve l’éloignement de l’origine, la fragmentation, l’extériorité éparse. Elle y trouve son repère et sa contestation.

De là quelques traits propres à de telles ?uvres :

Effacement d’abord de tout nom propre (fût-il réduit à sa lettre initiale) au profit du pronom personnel, c’est-à-dire d’une simple référence au déjà nommé dans un langage commencé depuis toujours ; et les personnages qui reçoivent une désignation n’ont droit qu’à un substantif indéfiniment répété (l’homme, la femme), modifié seulement par un adjectif enfoui au loin dans l’épaisseur des familiarités (la femme en rouge). De là aussi l’exclusion de l’inouï, du jamais vu, les précautions contre le fantastique : le fictif n’étant jamais que dans les supports, les glissements, la survenue des choses (non dans les choses elles-mêmes) - dans les éléments neutres dépourvus de tout prestige onirique qui conduisent d’une plage du récit à l’autre. Le fictif a son lieu dans l’articulation presque muette : grands interstices blancs qui séparent les paragraphes imprimés ou mince particule presque ponctuelle (un geste, une couleur dans le Parc, un rayon de soleil dans la Cérémonie) autour de laquelle le langage pivote, fond, se recompose assurant le passage par sa répétition ou son imperceptible continuité. Figure opposée à l’imagination qui ouvre le fantasme au c ?ur même des choses, le fictif habite l’élément vecteur qui s’efface peu à peu dans la précision centrale de l’image, - simulacre rigoureux de ce qu’on peut voir, double unique.

Mais jamais ne pourra être restitué le moment d’avant la dispersion ; jamais l’aspect ne pourra être ramené à la pure ligne du temps ; jamais on ne réduira la diffraction que les Images signifient par les mille ouvertures vitrées de l’immeuble, que le Parc raconte dans une alternative suspendue à " l’infinitif " (tomber du balcon et devenir le silence qui suit le bruit du corps, ou bien déchirer les pages du cahier en petits morceaux, les voir un instant osciller dans l’air). Ainsi le sujet parlant se trouve repoussé aux bords extérieurs du texte, n’y laissant qu’un entrecroisement de sillages (Je ou Il, Je et Il à la fois), flexions grammaticales parmi d’autres plis du langage. Ou encore, chez Thibaudeau, le sujet regardant la cérémonie, et regardant ceux qui la regardent n’est situé probablement nulle par ailleurs que dans " les vides laissés entre les passants ", dans la distance qui rend le spectacle lointain, dans la césure grise des murs qui dérobe les préparatifs, la toilette, les secrets de la reine. De toutes parts, on reconnait, mais comme à l’aveugle, le vide essentiel où le langage prend son espace ; non pas lacune, comme celles que le récit de Robbe-Grillet ne cesse de couvrir, mais absence d’être, blancheur qui est, pour le langage, paradoxal milieu et aussi bien extériorité ineffaçable. La lacune n’est pas, hors du langage, ce qu’il doit masquer, ni, en lui, ce qui le déchire irréparablement. Le langage, c’est ce vide, cet extérieur à l’intérieur duquel il ne cesse de parler : " l’éternel ruissellement du dehors ". Peut-être est-ce dans un tel vide que retentit, à un tel vide que s’adresse, le coup de feu central du Parc, qui arrête le temps au point mitoyen du jour et de la nuit, tuant l’autre et aussi le sujet parlant (selon une figure qui n’est pas sans parenté avec la communication telle que l’entendait Bataille), Mais ce meurtre n’atteint pas le langage ; peut-être même, en cette heure qui n’est ni ombre ni lumière, à cette limite de tout (vie et mort, jour et nuit, parole et silence) s’ouvre l’issue d’un langage qui avait commencé de tout temps. C’est que, sans doute, ce n’est pas de la mort qu’il s’agit en cette rupture, mais de quelque chose qui est en retrait sur tout événement. Peut-on dire que ce coup de feu, qui creuse le plus creux de la nuit, indique le recul absolu de l’origine, l’effacement essentiel du matin où les choses sont là, où le langage nomme les premiers animaux, que penser est parler ? Ce recul nous voue au partage (partage premier et constitutif de tous les autres) de la pensée et du langage ; en cette fourche où nous sommes pris se dessine un espace où le structuralisme d’aujourd’hui pose à n’en pas douter le regard de surface le plus méticuleux. Mais si on interroge cet espace, si on lui demande d’où il nous vient, lui et les muettes métaphores sur lesquelles obstinément il repose, peut-être verrons-nous se dessiner des figures qui ne sont plus celles du simultané : les relations de l’aspect dans le jeu de la distance, la disparition de la subjectivité dans le recu1de l’origine ; ou à l’inverse ce retrait dispensant un langage déjà épars où l’aspect des choses brille à distance jusqu’à nous. Ces figures, en ce matin où nous sommes, plus d’un les guette à la montée du jour. Peut-être annoncent-elles une expérience où un seul Partage règnera (loi et échéance de tous les autres) : penser et parler, - cet " et " désignant l’intermédiaire qui nous est échu en partage et où quelques ?uvres actuellement essaient de se maintenir.

" De la terre qui n’est qu’un dessin ", écrit Pleynet sur une page blanche. Et à l’autre bout de ce langage qui fait partie des sigles millénaires de notre sol et qui lui aussi, pas plus que la terre, n’a jamais commencé, une dermère page, symétrique et aussi intacte, laisse venir à nous cette autre phrase : " le mur du fond est un mur de chaux ", désignant par là la blancheur du fond, le vide visible de l’origine, cet éclatement incolore d’où nous viennent les mots - ces mots précisément.

Michel Foucault.

LIENS

- Le tournant (I) : « Quand le Masque et la Plume assssinait Sollers »

- Le tournant (II) : « Dans les allées du Parc », Mise en perspective : analyses et extraits.

- Le tournant (IV) : « Le mauvais coup fait à Sollers », Portrait psychosociologique.

[1] Gallimard, 1966

[2] Gallimard, 1969

[3] puis publié dans Tel Quel - Théorie d’Ensemble, Seuil, 1968, recueil d’écrits théoriques du groupe Tel Quel, faisant office de manifeste

[4] Jean Thibeaudeau, Mes années TEL QUEL, Ed. Ecriture, 1994. (note pileface)

[5] Philippe Sollers, le Parc, Ed. du Seuil, 1961.

[6] Jean Thibaudeau, Une cérémonie royale, Ed. de Minuit, 1960

[7] Jean-Louis Baudry, Les Images, Ed. du Seuil, Coll. « Tel Quel » 1963.

[8] Seuil/Points p. 15/16

[9] définition extraite du LITTRE en exergue du Parc, citation signée Jean-Jacques Rousseau, la Nouvelle Héloïse(note pileface)

[10] quatrième roman d’Alain Robbe-Grillet, publié en 1957 aux Editions de Minuit (note pileface)

[11] Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur, Ed. de Minuit, 1955, son deuxième roman publié, prix des Critiques, le scandale fait rage. Si quelques lecteurs « modernes », comme Maurice Blanchot ou Roland Barthes, parlent avec intelligence et admiration du livre, la critique officielle se déchaîne. Émile Henriot, qui tient le feuilleton du Monde, traite l’auteur de malade mental et le menace de la chambre correctionnelle. Il reviendra plus tard sur son erreur. (note pileface)

[12] notons que Sollers publie la même année, un essai intitulé, L’Intermédiaire, Seuil, 1963. (note pileface), que cite Foucault, plus avant.

[13] L’Intermédiaire, Ed. du Seuil, Coll. " Tel Quel ", 1963.

[14] « Logique de la fiction » in Logiques, Ed. du Seuil, Coll. " Tel Quel ", 1968.

[15] Marcelin Pleynet, Paysages en deux suivi de Les Lignes de la prose, p. 121 ; Ed. du Seuil, Coll. « Tel Quel » 1963.

[16] M. Pleynet, Comme p. 19, Éd. Du Seuil Coll. « Tel Quel » 1965.

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?