« Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-lii-ta : le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois, contre les dents. Lo. Lii. Ta.

« Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-lii-ta : le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois, contre les dents. Lo. Lii. Ta.

Le matin, elle était Lo, simplement Lo, avec son mètre quarante-six et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l’école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. »

Lolita a été porté à l’écran par Stanley Kubrick (1962), avec Peter Sellers, Shelley Winters et Sue Lyon, puis par Adrian Lyne (1997), avec Jeremy Irons, Melanie Griffith et Dominique Swain.

EXTRAITS DES CHAPITRES X ET XI

Visitant la maison fatiguée d’une propriétaire sans grâce, Humbert Humbert est soudain transpercé d’un amour extasié et définitif à la vue d’une gamine qui se dore au soleil.

La maison Haze apparut un peu plus loin, une vilaine bâtisse de bois badigeonnée à la chaux, terne et décrépite, plus grise que blanche - le type de maison où l’on sait à l’avance qu’il n’y a pas d’appareil à douche mais un tuyau de caoutchouc embouché au robinet de la baignoire. Je donnai un pourboire au chauffeur, pensant qu’il démarrerait sur-le-champ et que je pourrais rebrousser chemin sans être vu et regagner l’hôtel où j’avais laissé ma valise ; mais l’homme se contenta de traverser la rue pour parler à une vieille dame qui l’appelait de sa véranda. Que pouvais-je faire ? Je tirai la sonnette.

Une négresse m’ouvrit la porte - et me laissa planté sur le paillasson pour se précipiter à la cuisine où quelque chose se carbonisait qui était censé cuire à petit feu. Le vestibule était orné d’un carillon de porte, d’un hideux nabot de bois aux yeux blancs, de facture commercialo-mexicaine, et de cette banale idole des petits bourgeois férus d’esthétique, L’Arlésienne de Van Gogh. A droite, une porte entrebâillée laissait apercevoir un coin de salon, avec une vitrine d’angle encombrée d’autres pouilleries mexicaines et, contre le mur, un divan à rayures. Au fond s’élevait un escalier et, comme j’attendais, debout, en m’épongeant le front (je venais seulement de prendre conscience de la chaleur de la rue) et regardant, pour regarder quelque chose, une vieille balle de tennis grisâtre immobilisée sur une commode de chêne verni, la voix de contralto de Mrs. Haze (celle-ci probablement penchée sur la rampe) tomba de l’étage supérieur : « Est-ce bien monsieur Humbert ? » Quelques cendres de cigarette dégringolèrent à la suite de cette question mélodieuse. Puis la maîtresse de céans - sandales, pantalon grenat, corsage de soie jaune, visage quadratique, dans cet ordre - descendit les marches, tapotant encore sa cigarette du bout de l’index.

Mieux vaut la décrire tout de suite, pour en finir avec ce pensum. La pauvre dame était à mi-chemin entre la trentaine et la quarantaine, elle avait le front luisant, les sourcils épilés, des traits simples mais point déplaisants, évoquant ce que l’on pourrait appeler le type Marlène Dietrich en solution à faible dose. Palpant son chignon d’un brun de bronze, elle me fit entrer dans le salon et nous parlâmes un moment de l’incendie de la maison McCoo et du bonheur de vivre à Ramsdale. Ses yeux vert marin, un peu trop écartés, avaient une curieuse façon de voyager par tout le corps de l’interlocuteur en évitant avec soin de rencontrer son regard. Son sourire se réduisait à un haussement interrogateur d’un seul sourcil ; sans cesse tout en parlant, elle délovait son corps du sofa et dardait spasmodiquement le bras vers l’un des trois cendriers ou le foyer de la cheminée proche, où achevait de brunir un trognon de pomme, puis elle s’affaissait de nouveau, une jambe repliée sous elle. Elle était visiblement de ces femmes dont le vocabulaire policé reflète peut-être leur club de bridge ou de lecture, ou quelque autre sinistre trivialité, mais jamais leur âme ; de ces femmes dépourvues du moindre humour, suprêmement indifférentes, en réalité, aux dix ou douze thèmes qui régissent les conversations de salon, mais des plus strictes sur le protocole de ces mondanités (qui laissent voir à travers leur cellophane précieuse de bien peu ragoûtantes frustrations). Je savais parfaitement que si, par un hasard impensable, je prenais pension chez elle, elle s’emploierait avec un empressement méthodique à m’assujettir à ce que la venue d’un pensionnaire avait sans doute signifié de tout temps à ses yeux, et que je serais prisonnier une fois de plus d’une de ces liaisons accablantes que je connaissais si bien.

Mais il n’était pas question de m’installer ici. Je n’aurais pu être heureux dans une telle maison, avec des magazines dépenaillés sur toutes les chaises et ce compromis hybride et horrible entre la bouffonnerie du « mobilier fonctionnel des temps modernes » et la tragédie de ces fauteuils à bascule disloqués et de ces guéridons boiteux supportant des lampes mortes. On me fit gravir l’escalier, puis tourner à gauche : c’était « ma » chambre. Je l’examinai à travers la brume opaque d’une répugnance sans remède, mais je pus discerner cependant au-dessus de « mon » lit La sonate à Kreutzer de René Prinet. Et c’était cette mansarde de bonne qu’elle baptisait « semi-studio » ! « Filons au plus tôt », me dis-je avec fermeté, tout en feignant de réfléchir au prix, trop dérisoire pour présager rien de bon, que demandait, pour la chambre et mes repas, mon hôtesse brûlante d’espoir.

La politesse, héritage du vieux monde, me commandait toutefois d’aller jusqu’au bout de ce calvaire. Nous franchîmes le palier pour atteindre l’aile droite de la maison (où « Lo et moi avons nos chambres » - Lo étant apparemment la bonne), et l’amant-locataire, cet homme si méticuleux, eut grand-peine à réprimer un frisson à la vision de l’unique salle de bains, un étroit cubicule serré entre le palier et la chambre de « Lo », avec des hardes molles et moites pendues au-dessus de la baignoire douteuse (le paraphe d’un cheveu sur la paroi d’émail), et les anneaux anticipés du serpent de caoutchouc, ainsi que l’accessoire corollaire : la housse de molleton rose coiffant chastement la lunette du cabinet.

« Je vois que votre impression n’est pas trop favorable », dit la dame du lieu, laissant sa main reposer un instant sur ma manche : elle alliait une hardiesse désinvolte - le débordement de ce qu’on définit, je crois, par « assurance » - à une timidité et une mélancolie qui donnaient à ses paroles, qu’elle choisissait avec un détachement étrange, une résonance aussi artificielle que l’intonation d’un professeur de diction.

« J’avoue que ce n’est pas un intérieur impeccable, poursuivit la douce condamnée, mais je vous assure (elle contempla mes lèvres) que vous y serez très bien, aussi bien que possible. Laissez-moi vous montrer le jardin » (ceci avec une vivacité enjôleuse, comme un entrechat vocal).

A contrecœur, je descendis l’escalier derrière elle et nous traversâmes la cuisine située au bout du vestibule, à droite de la maison - où étaient aussi le salon et la salle à manger (à gauche, sous « ma » chambre, il n’y avait qu’un garage). Dans la cuisine, la servante noire, jeune encore et la mine grassouillette, était en train de décrocher son sac à main (profond, noir et brillant) de la poignée de la porte de service : « Je rentre chez moi, madame, dit-elle. - Très bien, Louise, répondit Mrs. Haze avec un soupir. Je vous réglerai vendredi. » De là, nous passâmes à un petit office et pénétrâmes dans la salle à manger, disposée parallèlement au salon que j’avais déjà admiré. Je remarquai sur le parquet une socquette blanche. Avec un murmure de désapprobation, Mrs. Haze se baissa au passage pour la ramasser et la jeta dans un placard contigu à l’office. Nous inspectâmes sans nous attarder une table d’acajou supportant une coupe à fruits entièrement vide à l’exception d’un noyau de prune encore scintillant de fraîcheur. Je furetai dans ma poche à la recherche de l’indicateur des chemins de fer et l’extirpai discrètement afin de le consulter à la première occasion. Je marchais toujours derrière Mrs. Haze quand, au-delà de la salle à manger, jaillit soudain une explosion de verdure - « la piazza ! » chanta mon guide, et subitement, au dépourvu, une longue vague bleue roula sous mon cœur et là, à demi nue sur une natte inondée de soleil, s’agenouillant et pivotant sur ses jarrets, je vis mon amour de la Riviera qui m’observait par-dessus ses lunettes noires.

C’était la même enfant - les mêmes épaules graciles aux reflets de miel, le même dos souple et soyeux et nu, la même chevelure châtaine. Le foulard noir à pois qui ceignait son torse cachait à mes yeux de simien sénescent, mais non point aux regards d’une mémoire toujours vivace, les seins juvéniles que j’avais caressés un jour immortel. Et, telle la nourrice d’une petite princesse de conte de fées (disparue, enlevée et découverte enfin, dans des haillons de bohémienne à travers lesquels sa nudité sourit au roi et à ses lévriers), je reconnus sur son flanc le signe bistre d’un minuscule grain de beauté. Hagard et extasié (le roi pleurant de bonheur, les trompes sonnant en fanfare, la nourrice ivre morte), je revis l’adorable courbe rétractile de son abdomen, où s’étaient jadis recueillies mes lèvres descendantes, et ces hanches enfantines où j’avais embrassé l’empreinte crénelée laissée par l’élastique de son short - dans la fièvre de cette ultime et impérissable journée, derrière les Roches Roses. Les vingt-quatre années que j’avais vécues depuis se fondirent jusqu’à n’être plus qu’une flammèche imperceptible, qui palpita un instant et s’éteignit.

Il m’est quasi impossible d’exprimer avec assez de force cet éclair, ce sursaut, ce choc de reconnaissance passionnée. Comme je passais près d’elle dans mon travesti d’adulte (un spécimen vigoureux et superbe du mâle de cinéma), durant cette brève rencontre noyée de soleil où mon regard glissa sur l’enfant à genoux et clignant les yeux derrière ses austères lunettes noires (le petit Herr Doktor destiné à apaiser tous mes maux), le gouffre désert de mon âme aspira les moindres détails de sa beauté radieuse, pour les confronter avec chacun des traits de mon amante disparue. Bien sûr, la nouvelle, cette Lolita, ma Lolita, devait par la suite éclipser totalement son modèle. Je veux pourtant souligner que ma découverte de Lolita n’était qu’une séquelle de ce « royaume auprès de la mer » de mon passé torturé - ce royaume où courait l’Annabelle Lee que Poe chanta. Tout ce qui s’était intercalé entre ces deux moments n’avait été qu’une suite de tâtonnements, et d’impairs, et de pauvres miettes de plaisir factice - et tout ce qu’ils avaient en commun les fondait l’un en l’autre.

Je n’ai guère d’illusions. Mes juges ne verront ici qu’une turlupinade de fou dépravé et amateur de fruit vert. Au fond, ça m’est égal. Je sais seulement qu’en descendant avec la vieille Haze dans le jardin pétrifié et sans souffle, mes genoux n’étaient que le reflet de genoux dans une eau frémissante, mes lèvres étaient plus arides que le sable, et - « C’était ma Lo, dit-elle, et voici mes lis.

— Oui, dis-je, oui. C’est merveilleux, merveilleux, merveilleux. »

La seconde pièce à conviction est un agenda de poche relié en simili-cuir noir avec le chiffre doré de l’année, 1947, imprimé en escalier dans le coin supérieur gauche. Je décris cet article élégant et soigné de la maison Ixe, Ixe et Cie, Ixeville (Massachusetts), sur lequel était couché mon journal intime, comme si je l’avais effectivement devant les yeux. Pourtant, voici bientôt cinq ans qu’il a été détruit, et ce que nous examinons à présent, grâce au concours d’une mémoire aussi fidèle qu’un microfilm, n’est que sa matérialisation fugitive - un avorton de phénix. A vrai dire, si je me souviens de ce journal avec une telle précision, c’est parce que je l’ai rédigé deux fois. Tout d’abord, je consignais mes observations au crayon (avec quantité de ratures et de corrections) sur ce qu’on appelle en jargon commercial un « bloc sténo », puis je les recopiais de mon écriture la plus minuscule, la plus satanique (et avec des abréviations élémentaires), sur le petit carnet noir dont je viens de parler.

L’indiction de jeûne du 30 mai est obéie dans le New Hampshire mais pas dans les deux Carolines. Ce jour-là, une épidémie de « grippe intestinale » (je ne sais trop ce qu’on entend par là) entraîna la fermeture des écoles de Ramsdale jusqu’à la fin de l’été. Quant aux conditions météorologiques, je renvoie les lecteurs que ce problème intéresse à la collection de la Gazette de Ramsdale pour l’année 1947. J’établis mes quartiers chez Mrs. Haze dans les premiers jours de juin, et les carnets intimes que je me propose maintenant de divulguer (tel un espion récitant de mémoire le texte du message qu’il a avalé) couvrent la plus grande partie du mois.

Jeudi. Très belle journée. De mon poste d’observation (fenêtre salle de bains), ai vu Dolorès décrocher des fanfreluches de la corde à linge, dans la lumière vert pomme qui flotte mollement derrière la maison. Aussitôt descendu au jardin. Elle portait une chemise à carreaux, des blue-jeans et des sandales de tennis. Chaque mouvement qu’elle faisait dans l’air tavelé de soleil pinçait la corde la plus secrète et la plus sensible de mon corps immonde. Un peu plus tard, elle est venue s’asseoir auprès de moi sur la dernière marche du perron et s’est amusée à cueillir des cailloux entre ses pieds - des cailloux, Seigneur ! et aussi un éclat de bouteille à lait retroussé comme une lèvre rageuse - pour les lancer sur un vieux bidon. Ping ! Tu n’y arriveras pas deux fois - tu ne pourras pas - quelle torture - l’atteindre deux fois de suite. Ping ! Une peau exquise - exquise ! Douce et bronzée, sans le moindre défaut. Glaces et confiseries sont des sources d’acné. L’hypersécrétion de la substance grasse, ou sébum, qui nourrit les follicules pileux de la peau, provoque une irritation qui ouvre la voie à l’infection. Mais l’acné n’attaque point les nymphettes, quoiqu’elles se gorgent d’aliments trop riches. Mon Dieu, quelle torture, ce chatoiement soyeux sur le bord des tempes, qui se fond graduellement dans l’or brun des cheveux. Et ce petit os frémissant sur sa cheville velouteuse de poussière. « La petite McCoo ? Ginny McCoo ? Oh, c’est une horreur. Une vraie gale. Et elle boite. Failli mourir de la polio. » Ping ! Sur son avant-bras, le tracement d’un duvet brillant. Quand elle s’est levée pour rentrer le linge, j’ai pu adorer un instant, de loin, le siège délavé de son pantalon aux jambes roulées jusqu’aux genoux. Surgissant soudain de la pelouse, tel l’arbre fictif qu’un fakir fait jaillir de terre, maman Haze est apparue, doucereuse, un appareil photographique en main et, après quelques simagrées d’inspiration héliotropique - l’œil au ciel, l’air chagrin, puis au sol, l’air content - elle a eu l’aplomb de prendre ma photo : Humbert le Bel trônant, les paupières clignotantes, sur le perron de la cuisine.

Vendredi. L’ai vue partir Dieu sait où avec une petite brune prénommée Rose. Comment se peut-il que sa façon de marcher - une enfant, ne l’oubliez pas, une simple gamine - m’excite si abominablement ? Analysons. Les pieds imperceptiblement tournés en dedans. Une sorte de flottement agile sous le jarret, qui se prolonge, à chaque pas, jusqu’à la pointe du pied. Légère tendance à traîner la jambe. C’est très enfantin et à la fois infiniment impudique. Humbert Humbert est infiniment sensible aussi à la verve argotique de ce bout de femme, à sa voix rêche et stridente. L’ai entendue, peu après, décocher une volée de sottises éhontées à son amie Rose par-dessus la clôture. Mon corps tout entier vibrait de cette résonance aigrelette qui allait crescendo. Une pause. « Allez, faut que je rentre, ma petite. »

Samedi. (Peut-être ai-je remanié les premières lignes de ce qui suit.) Je sais bien que c’est folie de tenir ce journal, mais j’en tire un plaisir singulier ; du reste, seuls les yeux d’une épouse aimante pourraient déchiffrer mon écriture microscopique. J’enregistre donc, avec un sanglot, que j’ai vu aujourd’hui ma L. se dorer au soleil sur ce qu’on appelle ici la piazza, mais sa mère et une autre maritorne (inconnue) rôdaient sans cesse alentour. Certes, j’aurais pu m’installer dans le fauteuil à bascule, tout près d’elle, et faire semblant de lire. Par prudence, j’ai choisi de rester à l’écart, de crainte que l’émotion - la tension hideuse et démentielle et lamentable qui me paralysait - ne m’empêche de faire mon entrée avec une nonchalance suffisamment plausible.

Dimanche. La vaguelette de chaleur ne s’est pas encore retirée ; une semaine des plus favoniennes. Cette fois, j’avais investi stratégiquement le fauteuil à bascule de la piazza, armé d’un journal volumineux et d’une pipe neuve, avant la venue de L. A mon désespoir, elle est arrivée avec sa mère, vêtue comme elle d’un maillot de bain deux-pièces, noir et tout flambant neuf comme ma pipe. Mon aimée - mon idole - est restée un moment à mon côté (elle voulait la partie illustrée du journal), et elle avait la même fragrance que l’autre, celle de la Riviera, mais plus intense, avec des harmoniques plus brutalement suggestives - un parfum torride qui a aussitôt sensibilisé ma virilité ; hélas, elle s’est emparée des pages convoitées, et réfugiée sur sa natte auprès de son otarie de mère. Là, ma bien- aimée s’est allongée sur le ventre, me révélant - révélant aux mille yeux grands ouverts de mon sang ocellé - le relief délicat de ses omoplates, et le velouté de son dos incurvé, et le renflement compact de son étroite croupe masquée de noir, et l’estuaire de ses cuisses de petite fille. L’écolière silencieuse savourait la comédie bleu, vert, rouge des bandes dessinées, et Priape lui-même - Priape trichrome - n’aurait pu concevoir nymphette plus adorable. L’épiant à travers un halo prismatique, les lèvres sèches, ondoyant lentement sous mon journal et polarisant mon désir, je pressentais qu’en me concentrant avec toute ma volonté sur la vision que j’avais d’elle, j’atteindrais peut-être sur-le-champ à la volupté du pauvre ; toutefois, comme ces fauves attendant que leur proie soit en mouvement avant de fondre sur elle, je voulais faire coïncider cet aboutissement pitoyable avec l’un des gestes enfantins qu’elle ébauchait parfois en lisant (ainsi, quand elle essayait distraitement de se gratter le milieu du dos, montrant son aisselle déjà finement grenée), mais la grosse Haze a tout gâché en se tournant vers moi pour me demander du feu et entamer un simulacre de discussion à propos de la dernière pantalonnade pseudo-littéraire d’un plumitif à la mode. [...]

Mardi. Pluie. Lac des pluies. Maman faisait des courses en ville et Lo, je le savais, était dans les parages. Après quelques raids subreptices de reconnaissance, je la découvris dans la chambre maternelle, écarquillant l’œil gauche pour tenter d’en déloger une poussière. Robe à carreaux. Si sensible que je sois à cette enivrante et brune fragrance, je crois vraiment qu’elle devrait se laver les cheveux de temps à autre. Pendant un moment, nous baignâmes tous deux dans la lumière tiède et verte du miroir où se reflétaient le sommet d’un peuplier et nos deux visages sur fond de ciel. Je la saisis aux épaules avec brusquerie puis, serrant doucement ses tempes entre mes mains, la tournai face à moi. « C’est juste ici, je la sens, dit-elle. — En Suisse, les paysannes guériraient ça avec le bout de la langue. — En léchant l’œil ? — Voui.

J’échaye ? — Allez-y », dit-elle. Tendrement, je frôlai de la langue sa prunelle à la saveur saline, qui roula sous le dard palpitant. « Y a bon, dit-elle, les paupières nictitantes. C’est parti. — Et l’autre œil ? — Quelle couenne ! s’écria-t-elle. Il n’y a rien du t... » Elle se reprit en voyant la ventouse avide de mes lèvres proches : « D’accord », dit-elle généreusement, et le ténébreux Humbert, se penchant sur le petit visage fauve levé vers lui, pressa ses lèvres sur la paupière chaude et papillotante. Lo éclata de rire et s’enfuit de la pièce en m’effleurant au passage. Mon cœur semblait être partout à la fois. Jamais de toute ma vie - même sous les caresses enfantines de mon amour de la Riviera - jamais...

"Lolita", méprise sur un fantasme

Réalisation : Olivia Mokiejewski

France, 2021

Par son succès phénoménal, le roman le plus connu de Nabokov a fait du surnom de son héroïne un nom commun et a popularisé le mot "nymphette". Dans l’imaginaire collectif, ces deux termes désignent une jeune aguicheuse, sexuellement précoce, qui se plaît à susciter les désirs masculins. Pourquoi la tragédie de Dolores Haze, alias Lolita, orpheline de 12 ans violée par son beau-père, que nous ne percevons qu’à travers le fantasme criminel de ce dernier, reste-t-elle caricaturée depuis si longtemps ? Écrit à la première personne du singulier, le roman se présente comme la confession fiévreuse et sans remords de cet homme de 37 ans, esthète déraciné obsédé par la fille de sa logeuse, qu’il enlèvera pour la tenir en sa possession au fil d’une longue fuite à travers les États-Unis des années 1940. Pour rendre justice au "livre le plus incompris de l’histoire de la littérature", que certains considèrent aussi comme une apologie de la pédophilie, Olivia Mokiejewski revient aux sources. Elle déroule la genèse et le destin extraordinaire de l’œuvre, victime d’une succession de malentendus, notamment après son adaptation infidèle au cinéma par Stanley Kubrick en 1962, sept ans après sa publication. En parallèle, le film fait vivre le texte pour évoquer la "vraie" Lolita, enfant abusée dont la souffrance et l’absolue solitude hantent le récit en filigrane.

Manuscrit brûlé, rejeté, publié, censuré, réédité puis encensé, avant de trouver place parmi les chefs-d’œuvre universels, Lolita devra à son sulfureux sujet autant qu’à sa puissance littéraire une part de sa gloire. Celle-ci n’a fait qu’amplifier la méprise, malgré les mises au point mi-irritées, mi-résignées de Vladimir Nabokov – entre autres sur le plateau d’Apostrophes en 1975, deux ans avant sa mort, face à un Bernard Pivot malencontreusement égrillard, qui illustre l’ampleur du décalage. Avec d’autres archives rares de l’écrivain, et les éclairages de son biographe, Brian Boyd, de deux de ses traducteurs (Maurice Couturier pour le français, Tadashi Wakashima pour le japonais), ainsi que d’autres fervents lecteurs et exégètes, dont Vanessa Springora, l’auteure du Consentement (Grasset, 2020), Olivia Mokiejewski rend hommage à la stupéfiante modernité de Lolita, qui, près de soixante-dix ans après sa parution, nous confronte à une vérité humaine que beaucoup se refusent encore à voir.

Nabokov parle de Lolita

ORTF, Lectures pour tous, 21 octobre 1959.

Bien avant d’être interviewé par Bernard Pivot, Nabokov répond aux questions de Pierre Dumayet à l’occasion de la sortie de son livre Lolita dont la première traduction en français par Eric Kahane, le frère de Maurice Girodias, est publiée par Gallimard en 1959. L’écrivain lit ses réponses préparées en français, définit le bon lecteur, le public américain. Il parle de l’origine de son livre, de son succès auprès de ses élèves et de ses collègues de l’Université Cornell aux États-Unis.

Sur le plateau d’Apostrophes, le 30 mai 1975, l’écrivain américano-russe tient à rétablir la vérité sur l’héroïne malheureuse de son roman éponyme.

Nabokov se fâche. Invité de Bernard Pivot, il revient sur le succès de son livre « Lolita » publié en 1955, et s’énerve de l’image que l’on se fait de son héroïne. Au fil des ans, et surtout après la sortie du film de Stanley Kubrick « Lolita » en 1962, elle est devenue le symbole d’une jeune femme au comportement aguicheur.

Il insiste sur le fait que dans son roman, « Lolita n’est pas une jeune fille perverse, c’est une pauvre enfant que l’on débauche, dont les sens ne s’éveillent jamais sous les caresses de l’immonde monsieur Humbert ». Le roman raconte la passion qu’éprouve un homme d’âge mur, qui a 37 ans au début de l’histoire, pour une jeune fille de 12 ans. Un âge sur lequel insiste Nabokov comme pour marquer l’horreur d’une telle relation : « En réalité je le répète, Lolita est une jeune fille de 12 ans, tandis que monsieur Humbert est un homme mûr, et c’est l’abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit [pour monsieur Humbert] le vide, ce vertige, la séduction, l’attrait d’un danger mortel ». Pour Nabokov, une telle relation n’est envisageable que du point de vue malade de ce monsieur Humbert : « C’est l’imagination du triste satyre qui fait une créature magique de cette petite écolière américaine aussi banale et normale dans son genre que le poète manqué Humbert dans le sien. En dehors du regard maniaque de monsieur Humbert, il n’y a pas de nymphette, Lolita la nymphette n’existe qu’à travers la hantise qui détruit Humbert. Et voici un aspect essentiel d’un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice ».

La défense Nabokov

Le Monde du 18 janvier 1991.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Par Philippe Sollers

La vie d’un grand écrivain est amusante quand elle s’achève dans une sorte de jugement dernier. Par rapport à une œuvre puissamment et vicieusement poursuivie, méditée, orchestrée, menée au bout malgré tous les obstacles, il y a, en définitive les Bons et les Méchants. Peu de Bons, beaucoup de Méchants ? Ça ne rate jamais, et c’est ça qui est drôle.

Voyez Nabokov. Les représentants, contre lui, de la lourdeur et de la mort collective s’appellent les fascistes russes (qui assassinent son père, en 1922, à Berlin) ; les nazis (son frère cadet meurt en déportation) ; les communistes (« je n’aime pas les communistes à cause de l’idée qu’ils se font de la photographie ») ; les émigrés (qui le jalousent) ; les anti-émigrés (qui le prennent pour un aristocrate méprisant) ; les intellectuels occidentaux progressistes (qui suivent la propagande stalinienne) ; les écrivains réalistes, naturalistes, populistes (qui le jugent trop raffiné) ; les psychiatres et les psychanalystes (qui sont choqués par cet irresponsable, adepte suspect du principe de plaisir) ; les professeurs et les universitaires (de quel droit nous enseignerait-il quoi que ce soit ?) ; les juges et les tribunaux (c’est un pornographe) ; les pornographes (il écrit des choses trop intelligentes) ; les éditeurs (ne pourriez-vous pas transformer votre nymphette Lolita en petit garçon ?) ; les féministes (sa description de la mère américaine n’est-elle pas férocement misogyne ?) ; les anticommunistes professionnels (qui n’ont aucun intérêt pour la littérature et finissent par ressembler si étrangement à leurs adversaires) ; — sans parler de la police officielle ou secrète, mais très concrète, des différents pays où il se faufile, changeant de domicile et de langue jusqu’à la métamorphose triomphale du russe en anglais (et réciproquement).

L’existence écrite, quel sport !

« Durant l’été 1953, dans un ranch des environs de Portal, Arizona, dans une maison louée à Ashland, Oregon, et dans divers motels de l’Ouest et du Midwest, j’ai trouvé le moyen, tout en chassant les papillons et en écrivant Lolita et Pnine, de traduire en russe Speak, Memory avec le concours de ma femme... Cette remise en forme, en anglais, d’une remise en forme en russe de ce qui avait été au départ une restitution en anglais de souvenirs russes, s’est révélée être une besogne infernale, mais je me suis quelque peu consolé en me disant que de telles métamorphoses à répétition, familières aux papillons, n’avaient encore été tentées par aucun humain. »

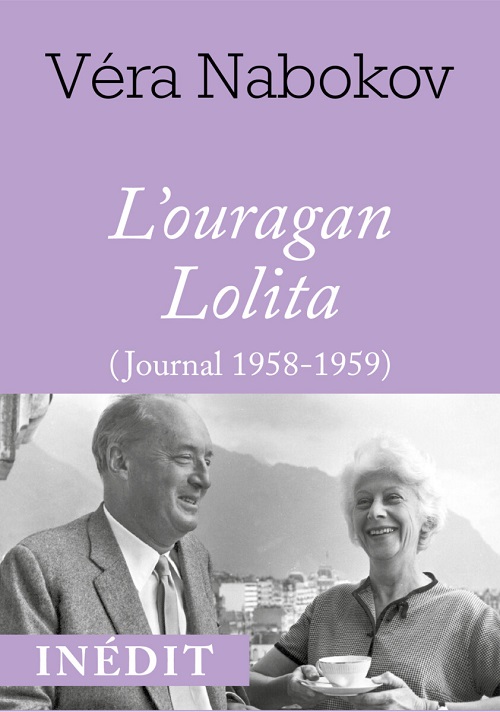

Vladimir et Vera Nabokov jouant aux échecs, 1958.

Photo Carl Mydans. ZOOM : cliquer sur l’image.

La partie d’échecs se déroule dans la réalité directe : avancées, reculs, illuminations, fatigue, sacrifices de pions, mouvements des fous et des cavaliers, débordement par les ailes, concentration sur chaque point, attaques brusquées, longues et sinueuses défenses. Nabokov se sera montré un défenseur hors pair, jusqu’à l’attaque fulgurante de Lolita. L’essentiel est de ne pas se retrouver encerclé, coincé, suicidé (thème de ce merveilleux livre de jeunesse qu’est La Défense Loujine [1] : « Vers la fin du chapitre quatre, je joue un coup inattendu dans un coin de l’échiquier »). Au fond, c’est ainsi que nous devrions étudier les inventions vitales des grands maîtres de notre époque destructrice : Proust, Joyce, Nabokov Céline. Contre qui jouent-ils ? Contre tout le monde. Qu’est-ce qui les soutient ? La force du malentendu. Que veulent-ils sauver à tout prix ? Leur mémoire, leurs sensations, leurs accumulations, parfois inavouables, de détails. « Le véritable écrivain devrait ignorer tous les lecteurs sauf un, celui de l’avenir qui, à son tour, n’est nul autre que l’auteur réfléchi dans le temps » (les Méchants : « Quel incroyable narcissime ! »). Maîtrise du temps auquel nous ne nous croyons soumis qu’à cause de « notre perception barbare ». Et à travers de simples jeux de langage ? Oui.

Il y a plus grave : un écrivain conscient est responsable de toute la culture de son pays, il peut arriver qu’en période de détresse il soit seul à l’assumer, sans garantie, sans espoir, sans illusions dans un tourbillon de ténèbres. Que serait l’Irlande sans Joyce ? Et la Russie sans Nabokov ? Sur le moment, presque personne ne s’en aperçoit : il semble se passer des choses tellement plus importantes ! Comme dit Zina, à la fin du Don : « Je crois que tu deviendras un écrivain comme il n’y en a jamais eu auparavant et la Russie sera folle de toi quand elle reviendra trop tard à son bon sens. »

L’enchantement qu’on éprouve à lire Nabokov vient de son lyrisme ironique. Toutes les vertus de la grande poésie sont là (fidélité à Pouchkine), mais portées à l’incandescence critique d’un calcul sans cesse en éveil. Il fait longuement rêver (la promenade en forêt du Don, les plages émotives de Lolita), mais il montre que la rêverie se referme sur elle-même, dans un rire hors temps, parce qu’elle est de plus en plus interdite dans le monde humain. Pas seulement interdite, mais intransmissible sauf par le secret littéraire : « Deux caractéristiques distinguaient Leonard Blorenge, président du Département de langue et littérature françaises : il détestait la littérature et il ne savait pas le français. » (Pnine)

Nos hommages à Nabokov ? Ils arrivent bien tard, treize ans après sa mort, à la suite de tonnes inutiles de mauvais romans, de sottises poétiques et de banalités sociologiques. Pour la société, et pour cause, il n’existe d’écrivain exceptionnel que mort. On se souvient du soupir de Joyce en 1939 : « Ils feraient mieux de lire Finnegans Wake que de faire la guerre. » Mais une petite phrase palpitante et mystérieuse de Nabokov lui répondait déjà : « Comme un fou se croit Dieu, nous nous croyons mortels. »

Philippe Sollers, Le Monde du 18 janvier 1991.

La Guerre du Goût, Gallimard, 1994, p. 397-400 ; folio, p. 420-423.

Petit rappel...

Les sortilèges de Lolita

Par Lila Azam Zanganeh

Publié le 19 août 2006 à 15h01, modifié le 22 mars 2021 à 16h22

Paris, septembre 1955. Une fillette vient soudain tirer la capitale de ses dernières torpeurs estivales. Triple glissement syllabique pour un triple scandale : érotique, littéraire et politique. Dans la longue tradition romanesque de la transgression, deux ultimes tabous viennent de voler en éclats : pédophilie et inceste se mêlent pour filer la trame, comme l’écrira plus tard Denis de Rougemont, de la seule grande histoire d’amour du XXe siècle. « Lo-lii-ta : le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois reprises, contre les dents. Lo. Lii. Ta. »

Dans le sillage de sa nymphette au duvet de miel, Vladimir Nabokov fait une fulgurante irruption, à l’âge de 56 ans, sur la scène littéraire internationale. Deux ans auparavant, il s’était empressé de cacher le manuscrit dans un tiroir, se laissant à lui-même des petites notes qui lui rappelleraient, le jour venu, son emplacement secret. Il pressent que Lolita sera sa « bombe à retardement », trois syllabes qui provoqueront un raz-de-marée sans précédent dans l’establishment littéraire.

Longtemps, la destinée de la nymphette était restée suspendue au bon vouloir des censeurs du bataillon éditorial américain. A New York, le célèbre éditeur Jason Epstein était pourtant catégorique : Nabokov venait d’écrire Du côté de chez Swann comme s’il était James Joyce. Mais le président de Doubleday, se souvient aujourd’hui Epstein, refusa le manuscrit « sans même y jeter un œil », prétextant, par crainte d’un procès, « son insensée perversité ». Quatre autres éditeurs américains redouteront le scandale, les représailles, la prison.

Nabokov, sarcastique, rendit compte lui-même des premières mésaventures de Lolita dans sa postface de 1956, « Sur un livre intitulé Lolita » : « Quatre éditeurs américains, W, X, Y, Z, qui à leur tour se virent offrir le manuscrit et le soumirent aux regards de quelques-uns de leurs lecteurs, furent choqués par Lolita à un point tout à fait inattendu. » L’éditeur Z remarqua que si, par malheur, il imprimait le livre, l’écrivain et lui finiraient en prison. Nabokov ne s’avouait pas surpris, puisque son récit d’une liaison entre un homme mûr et une fillette « pubescente » constituait selon lui l’un des trois thèmes « absolument tabous » des lettres américaines (les deux autres étant un « mariage négro-blanc retentissant et glorieux, produisant une foultitude d’enfants et de petits-enfants ; et un athée endurci à la vie heureuse et utile, mourant dans son sommeil à l’âge de 106 ans »).

Contre toute attente, c’est un éditeur français, Olympia Press, qui prend le risque, en septembre 1955, de publier le texte dans sa langue d’origine – l’anglais. Nabokov l’ignore, mais la maison de Maurice Girodias, en dépit d’un catalogue somme toute prestigieux (Henry Miller, Samuel Beckett, Jean Genet, Georges Bataille, Restif de La Bretonne) passe alors à Paris pour spécialisée dans la publication d’œuvres sulfureuses. Œuvres que Nabokov taxera des années plus tard de « nouvellettes obscènes pour lesquelles Monsieur Girodias embauchait des plumitifs afin qu’ils les confectionnent avec son assistance ». Peut-être la première partie de Lolita, la plus érotiquement suggestive, a-t-elle laissé espérer à Girodias, sinon un succès de scandale, du moins un certain attrait auprès des amateurs de littérature dite licencieuse. L’éminent nabokovien Alfred Appel Jr. s’en souvient dans un éclat de rire : « J’ai découvert Lolita en 1956 chez un bouquiniste de la rive gauche, coincée entre Jusqu’à ce qu’elle hurle et La Vie sexuelle de Robinson Crusoé… »

Nabokov écrira dans un texte intitulé « Lolita et M. Girodias », publié vingt ans après sa mort, qu’il avait été berné. Girodias, note-t-il, « voulait à tout prix Lolita non pas seulement parce que le roman était bien écrit, mais parce qu’“il pensait réellement que le livre pourrait mener à une transformation des attitudes sociales vis-à-vis du genre d’amours qu’il décrit”. C’était une pensée pieuse bien que de toute évidence ridicule, mais des platitudes de haute volée sont souvent émises par la bouche d’hommes d’affaires enthousiastes et personne ne se préoccupe de les désenchanter ».

Les tribulations de Lolita n’en étaient qu’à leurs débuts et, à l’automne 1955, la nymphette titubait encore en silence, presque honteusement. Le roman venait à peine d’être publié à Paris lorsqu’un officier de la Brigade mondaine rendit visite à Girodias. Il exigea que celui-ci lui remît sur le champ un certain nombre de titres — dont Lolita, qui allait bientôt être interdite en France. Suprême ironie, écrira en 1996 John de St. Jorre dans Venus Bou d : the Erotic Voyage of Lolita, Lolita, désormais censuré dans son édition anglaise, était en train d’être traduit tout à fait légalement, en français, pour Gallimard ». Et puisque les deux volumes vert pâle d’Olympia Press pouvaient légalement parvenir jusqu’en Amérique une fois qu’ils étaient sortis de France en contrebande, la France se montrait soudain plus pudibonde que les pays anglo-saxons. « D’un point de vue légal, explique St. Jorre, le plus absurde était que le décret ministériel contre les livres d’Olympia ne pouvait invoquer qu’une loi restreignant les publications politiques subversives… » Girodias engage alors d’interminables procédures juridiques, rebaptisées « lolitigations » par un Nabokov sceptique et exaspéré, selon qui Lolita était un livre qui « se distinguait si radicalement par son vocabulaire, sa structure, et son dessein (ou plutôt son absence de dessein) des autres projets commerciaux, beaucoup plus simples, de Girodias, tels que Le Bidet de Debby ou Cuisses tendres », qu’il n’avait nul besoin d’autre plaidoirie que son propre panache.

En 1958, le gouvernement français lève enfin la censure sur le livre. Mais dès que le général de Gaulle arrive au pouvoir, l’édition Olympia de Lolita est à nouveau supprimée, bien que Gallimard en ait déjà publié la traduction. Et dans une des mes œuvres les plus curieuses de l’histoire éditoriale française, ce n’est qu’un an plus tard que la version anglaise sera définitivement relâchée des griffes de la censure étatique.

De l’autre côté de l’Atlantique, la même année, c’est Putnam qui se décide à publier Lolita. Et, nouveau coup de théâtre « nympholeptique », le roman ne sera jamais censuré en Amérique. Bien au contraire, à mesure que le parfum de scandale s’étend à travers le pays, Lolita se propulse à la tête de la liste des best-sellers américains pendant plus de 180 jours. Le critique Edmund Wilson, grand ami des premières années américaines de Nabokov, dénonce dès le départ le livre comme « répulsif », mais un nombre croissant d’écrivains, tels Dorothy Parker et William Styron, encensent Lolita et s’amusent de le voir sacré premier roman depuis Autant en emporte le vent à vendre plus de 100 000 exemplaires en trois semaines. Nabokov, alors professeur de littérature à l’université Cornell, gagne une fortune en droits d’auteur – grâce, notamment, au film de Stanley Kubrick, sorti en 1962 – et quitte un peu à contrecœur cette Amérique qu’il avait tant aimée, pour aller s’installer non loin de son fils Dmitri, à Montreux, en Suisse, jusqu’à sa mort en 1977.

Dès sa naissance, Lolita avait causé des réactions viscérales, provoquées en grande partie par la voix hilarante d’Humbert Humbert. « Mon semblable ! Mon frère ! », s’exclame-t-il en hommage à la célèbre invocation des Fleurs du mal. Et les élucubrations de HH, « artiste, fou, créature infiniment mélancolique », médusent ou révoltent la plupart des premiers lecteurs de Lolita. C’est ceux-ci que Nabokov interpelle, non sans amertume, dans sa postface de 1956, où il rappelle que « l’obscénité est accouplée à la banalité » et qu’« une œuvre de fiction n’existe » à ses yeux que si elle donne « le sentiment de communier avec d’autres états où l’art (la curiosité, la tendresse, la bonté, l’extase) est la norme ».

Mais Nabokov n’ignore pas que Lolita aurait peut-être sombré dans l’oubli si un romancier et un critique de renom ne s’étaient affrontés à son sujet, dès 1955, dans deux grands journaux anglais. Fin décembre, dans le Sunday Times de Londres, Graham Greene choisit Lolita parmi les trois meilleurs romans de l’année. John Gordon réplique aussitôt, dans le Sunday Express, que Lolita est « le roman le plus immonde » qu’il lui ait été donné de lire. L’Angleterre se déclare scandalisée par la passion dévorante (et diaboliquement poétique) du « monstre pentapode » pour la fillette de 12 ans. Et Vladimir Nabokov, lui, fait son entrée drolatique et iconoclaste dans la grande histoire littéraire.

Prouesse invraisemblable, tour de prestidigitation linguistique, Lolita est son douzième livre, et son troisième roman en langue anglaise. Sur des fiches soigneusement organisées, Nabokov avait noté pendant plusieurs années une multitude de détails — développement de la poitrine adolescente, Tampax, acné, vernis à ongle, tubes de juke-boxes et jargon new-age. Et il s’était contraint à voyager dans les autobus d’Ithaca afin d’enregistrer les phrases de jeunes filles qu’il écoutait attentivement à leur retour de classe.

C’est alors Véra, sa femme, la plus opiniâtre des avocates de Lolita, qui sauvera le manuscrit inachevé des flammes de l’incinérateur du jardin, où Nabokov était sur le point de le jeter dans un accès de découragement. Un demi-siècle plus tard, Lolita a été vendu à 50 millions d’exemplaires et semble provoquer encore, sinon du bruit et de la fureur, du moins un immense – et ô combien salutaire – malaise moral et littéraire. Que faire de cet irrésistible Humbert, si impayable, si rusé ? Nabokov nous avait pourtant prévenus : « Lolita ne traîne aucune morale derrière elle. »

Lila Azam Zanganeh, Le Monde

Maurice Girodias, mis en cause dans le documentaire et, plus tard, par Nabokov lui-même dans Lolita and Mr. Girodias (publié seulement en 1998), a publié, en 1957, L’Affaire Lolita (avec des textes de Vladimir Nabokov, Maurice Girodias entre autres). A la mort de Nabokov, il écrira dans Le Monde du 15 juillet 1977 :

Lolita, héroïne de toutes les censures

La mort toute récente de Nabokov a remué Maurice Girodias qui fut le premier éditeur de "Lolita" en 1955. L’auteur de " J’arrive ", qui dans le premier tome de ses savoureux mémoires (Stock) n’a encore conté que sa romantique jeunesse, rappelle ici — en avance sur le second tome — sa rencontre avec ce livre fameux, qui triompha de tant de censures.

Par MAURICE GIRODIAS.

Publié le 15 juillet 1977

LO-LI-TA. Je me souviens comme si c’était hier de cette énorme vague d’émotion ressentie en lisant les premiers mots, les premiers paragraphes, puis, fiévreusement, les premières pages de ce manuscrit aussi extraordinaire qu’inespéré.

C’était en 1954, un peu plus d’un an après la fondation de ma nouvelle maison d’édition, Olympia Press. Comme toujours sans un sou en caisse, j’allais publier à Paris, en anglais, des œuvres si possibles de qualité qui auraient été interdites par la censure implacable qui régnait alors dans les pays anglo-saxons. Je reprenais ainsi, tardivement, l’exemple que m’avait donné mon père en publiant Henry Miller à Paris dans les années 30.

C’est à cette époque que Doussia Ergaz vint me rendre visite dans mon bureau miteux de la rue de Nesle. C’était une excellente dame russe qui s’était instituée agent littéraire, et j’appris que son seul client était un certain professeur Nabokov, émigré comme elle, et qui enseignait à l’université de Cornell, État de New-York. Or, ce Nabokov avait écrit un livre, " oh, très spécial vraiment. Oui, oui, trrrès spécial, cherrr Monsieur. " Et puisque j’avais déjà publié, en si peu de temps, Beckett, Miller, Genet, et même Sade et Apollinaire, peut-être le professeur Nabokov l’autoriserait-elle à me montrer ce mystérieux manuscrit...

Pour me séduire plus sûrement, elle ajouta qu’il avait été jugé immoral et dangereux par divers éditeurs américains, et rejeté par eux comme une œuvre diabolique.

Plus par politesse que par curiosité, je demandais à voir. Tout en bâillant discrètement. Je m’attendais à quelque marivaudage sénile impubliable.

Or, donc je m’étais trompé — quel émerveillement ! Ayant fini ma lecture, tremblant de bonheur, j’appelai Doussia, euh ! pardon, madame Ergaz. Et bien sûr mon émoi naïf me mit d’emblée à sa merci ; il me fallut payer un maximum — 1 000 dollars — pour un livre que je ne publierai que par pure passion et dont je ne vendrai pas cent exemplaires : un tel livre n’aurait aucune chance auprès de mes petits clients de la 6e flotte U.S. ! Au demeurant, s’il est vrai que ces 1 000 dollars me donnaient la copropriété des droits mondiaux, cet avantage était bien illusoire, car Lolita ne serait jamais republié en Amérique ni ailleurs. Jamais, pas avec un thème pareil, c’était évident.

Nabokov était d’ailleurs le premier à le reconnaître. Il décida même de se cacher sous un pseudonyme — il proposa Sirèn — tant il avait peur de perdre sa place à l’université de Cornell. Je m’efforçai de lui faire honte, et il finit par se résigner au courage et à signer le livre de son nom.

En automne 1955, Lolita paraît donc, en anglais, en deux minces volumes sous couverture verte. Bien sûr, personne n’en parle... Si ! — à Londres — Graham Greene, qui chante sa louange dans le Times et qui se fait agonir de sottises par le Sunday Express. Scandale ! Fulminations publiques contre Olympia Press. Interpol entre en jeu. Le gouvernement de Sa Majesté demande à la police parisienne de mettre ce Girodias hors d’état de nuire.

La brigade mondaine prend l’affaire en main. Ça se corse, dans tous les sens du terme. Et soudain j’apprends l’interdiction de Lolita, par simple arrêté du ministre de l’intérieur, pour avoir porté atteinte à l’ordre public.

C’est un peu fort ! Visiblement, le ministre a fait un usage abusif de la loi, et j’engage une action auprès du tribunal administratif pour faire lever l’interdiction. Un an plus tard, en février 1958, à ma grande surprise, je gagne mon procès, et Lolita est désinterdit.

Trois mois plus tard, c’est le 13 mai ; le ministre fait appel auprès du Conseil d’État, et cette fois-là je me fais pulvériser. Lolita est ré-interdit. Après le 13 mai, on ne gagne plus contre la police.

Cependant, entre deux interdictions, Gallimard a acquis les droits français et a commandé une traduction à mon frère, Éric Kahane, dont c’est le premier travail professionnel de ce genre. Ma défaite avait fait hésiter Gallimard, mais l’on découvrit alors que l’interdiction ne portait en fait que sur la version anglaise de Lolita, et non pas sur une traduction française éventuelle. Personne n’a jamais compris pourquoi ! Mais c’était assez pour rassurer Gallimard.

Lolita paraît donc en français en 1959. J’attaque aussitôt le ministre de l’intérieur en dommages et intérêts pour avoir violé le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Ce procès courtelinesque déclenche la panique : on me propose un marché — le ministre " désinterdira " Lolita, et de mon côté je retirerai mon action. J’ai la faiblesse d’accepter, et il ne tarde pas à m’en cuire. Lolita est libre, mais tous mes autres livres sont interdits, l’un après l’autre. Cette persécution continuera jusqu’à ma faillite, fin 64, et à mon départ de France trois ans plus tard. Malheur aux vaincus.

Mais revenons au côté américain. En 1957 un douanier new-yorkais avait laissé passer, après examen, un exemplaire de Lolita envoyé à un critique. J’avais pu en obtenir confirmation écrite. Or, bizarrement, cet acte isolé devait faire jurisprudence ; il liait toute l’administration fédérale, si bien que Lolita devint le premier livre réputé immoral à pouvoir impunément défier la censure américaine. Publié en 1958, à New-York, il fut immédiatement consacré best-seller no 1.

Les choses ont évolué très vite en Amérique. Lolita avait ouvert la brèche et des ouvrages de plus en plus forts s’y étaient engouffrés : Lady Chatterley, 1959, Tropique du Cancer, 1960, puis Genet, Sade, Burroughs... Chacun de mes anciens auteurs représentait une étape nouvelle dans ce courant irrésistible, qui aboutit enfin à l’abolition pure et simple de la censure aux États-Unis, au moment même où, après un siècle de liberté, les Français adoptaient à leur tour cette institution absurde et dégradante ; peut-être en souvenir des quatre années d’occupation étrangère que nous avions subies.

En Amérique, cependant, le besoin de liberté morale et intellectuelle aboutit au Free Speech Movement qui soulève le campus de Berkeley en 1964. Et c’est de ce nouvel état d’esprit que sont nés progressivement les divers mouvements de libération qui se sont développés par la suite : femmes, jeunes, Noirs, Indiens, homosexuels, bref tout ce qui peut prétendre de près ou de loin constituer une minorité, ethnique ou sociale.

Dans tout cela, observez le rôle paradoxal joué par un seul livre, Lolita, qui a essuyé les plâtres de la censure en France, alors que, simultanément, il causait sa perte en Amérique !

À une plus humble échelle je puis dire que ce livre a aussi bouleversé ma vie. Comme il a changé celle du grand homme qui vient de disparaître, Vladimir Nabokov. Avant Lolita il n’était rien, un obscur professeur promis seulement à une obscurité croissante. Après Lolita, c’était Jupiter tonnant, et à chaque coup de foudre — Pnin, Pale Fire, Ada — la terre a tremblé longuement.

C’était un homme difficile, impossible, inaccessible à la fragilité des sentiments ordinaires. Mais il faut pourtant bien qu’il y ait des hommes comme lui, ne serait-ce que pour remplir la vie d’hommes comme moi.

MAURICE GIRODIAS

Maurice Girodias et l’Affaire Lolita

Tirage de tête, 1957.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Girodias publiera dans L’Infini n° 20 (automne 1987) le récit de ses diverses mésaventures avec la censure dans Une journée sur la terre, son autobiographie. Extraits (p. 29-30) :

« ... Et pourtant, ma vie était était loin d’être simple et facile !

Il y avait toujours la Brigade Mondaine. Depuis les affaires assez anciennes du Pain de la Corruption et d’Henry Miller, beaucoup d’eau avait passé sous les ponts et j’aurais pu espérer que l’administration française avait oublié l’une de ses victimes favorites. Et cela d’autant plus que je ne publiai plus désormais que des livres en langue anglaise... Or un beau jour, au cours de l’automne 56, un certain inspecteur Laffont de la Brigade Mondaine vint me demander un exemplaire de Lolita. Se ravisant, il me demanda en outre un exemplaire de tous les livres qui se trouvaient sur la dernière liste d’Olympia Press. Je lui demandai une explication, mais pour toute réponse je n’eus droit qu’à sa mine renfrognée. Un peu plus tard dans la journée, un imprimeur de mes amis qui connaissait bien ce Laffont, vint me dire que « l’affaire pouvait encore s’arranger ». Un réflexe idiot me conduisit à ignorer cette ouverture... Or une main tendue vaut mieux qu’un poing fermé, surtout s’il s’agit de celui d’un flic. Et l’on ne sera donc pas surpris d’apprendre que, quelques semaines plus tard, le 20 décembre très exactement, un arrêté paraissait au Journal Officiel sous la signature du ministre de l’intérieur interdisant la vente sur le territoire national de 25 titres publiés par Olympia Press en langue anglaise, parmi lesquels Lolita et The Ginger Man.

Cet arrêté était pris en vertu de la loi de 1881 dont la légalité, quoique contestable, avait été définitivement corroborée par le Conseil d’Etat dans le cas de Sexus. Mais il fallait bien faire quelque chose. Et contre l’avis de tous les avocats que je consultai, j’engageai sans désemparer une procédure en annulation de l’arrêt ministériel devant le Tribunal Administratif de Paris. Une telle démarche était vouée à l’échec, m’expliquait-on, puisque cette juridiction est inférieure à celle du Conseil d’Etat. Mais je me sentais capable de bousculer par mes seuls moyens toute jurisprudence injuste et aberrante.

Pour commencer je préparai un pamphlet complet et documenté, intitulé L’Affaire Lolita qui, partant du livre même, arborait le problème général de la censure. A la même époque un débat public eut lieu à Londres au cour duquel Graham Greene défendit Lolita contre tous les imbéciles qui voulaient en faire un livre immoral, alors qu’ils ne l’avaient pas même lu. L’auteur étrange, le livre mystérieux, l’éditeur exotique, il y avait là matière à potins ; une mine d’or pour les salons littéraires du monde entier.

En janvier 57 j’expédiai un exemplaire du Iivre à un critique de New York qui me l’avait demandé. En accusant réception, il me signala que le colis avait été ouvert par la douane de New York avant de lui être réexpédié. Le fonctionnaire qui avait inspecté le colis avait signé une notice à cet effet : Irving Fishman... Aussitôt j’écrivis à ce Fishman en lui demandant de bien vouloir me confirmer qu’il avait admis un exemplaire de Lolita aux Etats-Unis ; et quelques jours plus tard, j’avais ma lettre. Deux lignes, mais cela suffisait. Car seule la douane et la poste exerçaient la censure à l’échelle fédérale, et dressaient une liste de livres interdits pour immoralité qui faisait jurisprudence dans tous les Etats. Mutadis mutandis, le fait d’autoriser l’importation d’un seul exemplaire de Lolita écartait tout risque de poursuites judiciaires ; alors que le thème même du livre l’eût fait condamner par tous les tribunaux du pays, s’il n’avait bénéficié de l’immunité particulière dispense par le très aimable Mr.Fishman, fonctionnaire fédéral au salaire de 125 dollars par semaine probablement. Ces deux lignes de sa main valaient, littéralement, des millions. »

Sollers préfaça également en 1990 un autre récit de Girodias L’affaire Kissinger. Signalons aussi le collectif Président Kissinger, disponible en français chez Tristram dans une traduction de Jean-Paul Mourlon, toujours interdit aux États-Unis d’Amérique.

L’ouragan Lolita (Journal 1958-1959)

Vladimir Nabokov , Véra Nabokov

Collection : Recueils

Parution : 04/10/2023

Pages : 128

En 1958, la maison d’édition Putnam s’apprête à publier aux États-Unis le chef d’oeuvre de Vladimir Nabokov, Lolita. Quelques mois avant la parution, l’auteur et son épouse, Véra Nabokov, pressentent que cette publication sera un tournant capital dans la carrière de Vladimir et décident de rendre compte des événements qui surviendront. Bien que quelques entrées soient écrites de la main de Vladimir, c’est principalement Véra qui tiendra ce journal jusqu’en août 1960. Elle y décrit le succès immédiat du roman, les sollicitations croissantes des journalistes, des éditeurs étrangers, des studios hollywoodiens, les demandes extravagantes des lecteurs et les diverses requêtes arrivant de toutes parts.

Ce journal offre ainsi une perspective inédite sur l’effervescence créée dans la vie du couple par ce que Nabokov appelle « l’ouragan Lolita ». Il témoigne également du rôle déterminant que Véra a tenu dans la carrière littéraire de Nabokov, qui, sans doute à cause de la rareté de ses témoignages qu’elle a volontairement détruits, s’est trop souvent apparenté à celui d’une épouse silencieuse et effacée. Les pages du Journal, complètement inédites, démontrent qu’il n’en est rien et rendent compte pour la première fois de son engagement de chaque instant auprès de l’écrivain, de sa puissante clairvoyance, ainsi que de son humour vif, et parfois incisif.

Traduit de l’anglais par Brice Matthieussent.

Préfacé et annoté par Yannicke Chupin et Monica Manolescu.

- Vladimir Nabokov et Véra Nabokova

Montreux, 1969.

LIRE AUSSI :

Maurice Couturier, Traduire Lolita

Maurice Couturier, Traduire Lolita

Pierre Guglielmina, Lolita sans douleur

Pierre Guglielmina, Lolita sans douleur

Pierre Fédida, « Lolita » de Vladimir Nabokov

Pierre Fédida, « Lolita » de Vladimir Nabokov

Cécile Guilbert, "Lolita" : chef-d’œuvre ou "livre immonde" ?

Cécile Guilbert, "Lolita" : chef-d’œuvre ou "livre immonde" ?

Agnès Edel-Roy, Lolita, le livre « impossible » ? L’histoire de sa publication française (1956-1959) dans les archives Gallimard

Agnès Edel-Roy, Lolita, le livre « impossible » ? L’histoire de sa publication française (1956-1959) dans les archives Gallimard

[1] Réédité chez Gallimard, Folio, 1991, avec une préface de l’auteur.

La défense Nabokov, par Philippe Sollers

La défense Nabokov, par Philippe Sollers

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

3 Messages

Merci pour votre envoi de Lolita sans douleur, cher Pierre Guglielmina.

Kind regards,

PG