ENTRETIEN DE PHILIPPE SOLLERS AVEC BERNARDO TORO

Publié dans « Lieux Extrêmes », revue d’art N°4, 1993

Cet article est présenté ici en contrepoint de l’article "Principes de sagesse et folie" de Clément Rosset, dans lequel on voit Sollers se livrer à une analyse de la pensée de l’auteur. Un philosophe hanté par la question du double qui souffre de troubles depuis dix ans qu’il évoque dans "Route de nuit", objet du commentaire d’A. Gauvin en annexe à l’article.

"Route de nuit" est un ouvrage qui tranche avec tous ceux que j’ai faits depuis le début, même les plus singuliers, comme "Le Choix des mots", dans la mesure où ce livre est purement descriptif, expérimental et relève davantage du récit fantastique que de la dissertation philosophique. Il s’agit du récit de ces expériences traumatisantes qui ont jeté une ombre très fâcheuse sur ma vie quotidienne depuis une dizaine d’années. Ce sont des notes, des repères pour observer ma maladie. Au bout de dix ans, je suis allé montrer ces notes à un psychiatre qui m’a conseillé de publier ce document car il s’agit pour lui d’un symptôme nouveau que j’appelle l’"hasofin", et qui rappelle un peu le "Horla" de Maupassant. L’hasofin est l’abréviation du symptôme majeur des troubles que j’ai subis et que je subis encore : hyper-activisme semi-onirique de fin de nuit.

"Route de nuit" est un ouvrage qui tranche avec tous ceux que j’ai faits depuis le début, même les plus singuliers, comme "Le Choix des mots", dans la mesure où ce livre est purement descriptif, expérimental et relève davantage du récit fantastique que de la dissertation philosophique. Il s’agit du récit de ces expériences traumatisantes qui ont jeté une ombre très fâcheuse sur ma vie quotidienne depuis une dizaine d’années. Ce sont des notes, des repères pour observer ma maladie. Au bout de dix ans, je suis allé montrer ces notes à un psychiatre qui m’a conseillé de publier ce document car il s’agit pour lui d’un symptôme nouveau que j’appelle l’"hasofin", et qui rappelle un peu le "Horla" de Maupassant. L’hasofin est l’abréviation du symptôme majeur des troubles que j’ai subis et que je subis encore : hyper-activisme semi-onirique de fin de nuit.

Philippe Sollers dans Drame, notamment, a exploré ces méandres de la pensée et du langage, et révèle ses propres expériences d’enfance. C’est le même qui s’est intéressé en profondeur à Artaud, a beaucoup fréquenté la pensée psychanalystique de Freud à Lacan. Julia Kristeva, faut-il le rappeler est aussi psychanalyste... et a suivi les leçons de Lacan.

Est-ce un hasard si l’article de Lieux extrêmes est intitulé "Les secrets de Philippe Sollers" et le sous titre Ecriture et hallucination ?

La réponse de Sollers ci-après :

![]() Bernardo Toro : J’aimerais commencer cet entretien par l’évocation d’un souvenir d’enfance, de manière à ce que nous abordions le corpus de vos livres par le biais du corps de Sollers.

Bernardo Toro : J’aimerais commencer cet entretien par l’évocation d’un souvenir d’enfance, de manière à ce que nous abordions le corpus de vos livres par le biais du corps de Sollers.

Vous avez huit ans, vous êtes à votre table d’écolier, un cahier ouvert devant vous, lorsque une soudaine décomposition se produit. Les lettres commencent à se détacher de la surface, à respirer, à vivre. Elles sont l’ombre d’un son qui vous traverse.

Cette expérience où les lettres semblent prendre corps va déterminer votre vocation littéraire sur un point très précis : votre sensibilité physique aux mots, à la langue sera au moins égale à votre sensibilité au monde extérieur. Vous sentirez à partir de ce moment que dans la vie il y a quelque chose de truqué, un profond mensonge qui fait figure de règle et de loi. Comme si par ce point d’infini, par cet abandon de vos facultés physiques dans un anéantissement sans reste, votre corps lui-même était une folie, "l’erreur d’un langage que le sujet ignore". Cette vision que vous n’avez pas choisie, ni convoquée - nous sommes loin ici du pari de Pascal - viendra vous séparer, vous mettre à part, en position d’effraction et d’exception.

J’aimerais que vous me racontiez comment cette expérience, que la normativité sociale appellerait hallucinatoire, vous amènera à la certitude de la folie du monde, à la négation que toute existence constitue.

Comment, sans être délirant, un écrivain réussit-il à ne pas être inférieur au délire, à y déceler la fonction de vérité ?

Philippe Sollers : La nature du texte auquel vous faites allusion est déjà celle d’une petite nouvelle - donc d’une fabrication, plus que d’un témoignage - écrite pour rendre sensible la sensation très violente que, tout à coup, le langage et ce qu’on appelle la "nature" seraient passés du même côté. J’ai confectionné ce souvenir qui n’est pas à proprement parler faux, mais qui n’est pas non plus d’une vérité subie, dans la mesure où il rassemble un grand nombre d’expériences du même ordre. Ce qui m’intéresse le plus, aujourd’hui, dans ce rappel, c’est la description du fait que l’écrit ne tient pas à son support : il est une ombre portée mais qui n’est pas fixée par la procédure d’inscription ou la nature de la surface.

Philippe Sollers : La nature du texte auquel vous faites allusion est déjà celle d’une petite nouvelle - donc d’une fabrication, plus que d’un témoignage - écrite pour rendre sensible la sensation très violente que, tout à coup, le langage et ce qu’on appelle la "nature" seraient passés du même côté. J’ai confectionné ce souvenir qui n’est pas à proprement parler faux, mais qui n’est pas non plus d’une vérité subie, dans la mesure où il rassemble un grand nombre d’expériences du même ordre. Ce qui m’intéresse le plus, aujourd’hui, dans ce rappel, c’est la description du fait que l’écrit ne tient pas à son support : il est une ombre portée mais qui n’est pas fixée par la procédure d’inscription ou la nature de la surface.

Nous avons là l’évocation physique d’une disponibilité inhabituelle et bouleversante du corps qui peut alors avoir exactement la même valeur que n’importe quel élément naturel ou verbal ; c’est une expérience qui amène immédiatement à récuser la normativité sociale quelle qu’elle soit ou plutôt à constater cet étrange pacte de la servitude volontaire, antérieur à toute définition sociale de la servitude, qui fait que les humains trouvent normal qu’il y ait des places, à commencer par celle dans laquelle ils croient être et qui n’est autre que leur corps.

Dans l’expérience en question, bien au contraire, toute assignation à une place quelconque est pulvérisée, et ce qui en découle est immédiatement, non pas un délire, mais quelque chose comme le petit jour très prometteur de la raison qui s’indique d’abord par une joie ou un sentiment de libération intense accompagné de ce qu’il faut d’évidence pour être sûr qu’on est bien là, sans place, où l’on est, où l’on doit être, être et non pas vivre. En même temps, une ouverture se produit sous l’effet du vent palpable et invisible de la bibliothèque pour toujours (par bibliothèque, j’entends tout ce qui peut être archivé, depuis le fond des temps comme ayant été dit, tracé) ; plus loin encore, c’est la bizarre certitude qu’à partir de là, tout peut être lu, indéfiniment et simultanément, comme dit et non-dit de ce dit.

Je dis que c’est une expérience de l’Etre, donc l’étonnement de voir que cet Etre serait dans un si profond oubli que tout le monde trouverait absolument normal de se contenter d’exister au lieu d’être. On a là une de ces expériences très nombreuses, constantes, "inarrêtables" qui mettent en question tel ou tel âge, telle ou telle apparence, telle ou telle coordonnée dans l’espace ou le temps. Elle ne pourrait pas avoir lieu comme expérience de l’Etre - au sens parménidien et non pas platonicien : inséparablement ce qui s’éprouve comme Etre, comme Pensée et comme Langage qui pense qu’il y a à penser en tant qu’il y a de l’Etre - sans s’accompagner d’une négation toute particulière de ce qui n’est pas ; c’est ce que vous appelez dans votre question "la certitude de la folie du monde et la négation que toute existence constitue", autrement dit ce qui fait que Parménide est sûr de la révélation qu’il a de l’Etre, ce qu’il entend par l’errance des mortels qui ne savent pas choisir entre l’Etre et le Non-être et qui, par conséquent, vivent dans la doxa.

[...]

Cette expérience ne peut donc en aucun cas être réduite à une hésitation entre Etre et Non-être, à une hallucination, c’est-à-dire à quelque chose qui, de ne pas avoir été symbolisé, fait brusquement irruption dans le réel.

Quand Parménide dit que ’’l’Etre est et que le Non-être n’est pas", j’aimerais bien savoir pourquoi ça paraît aller de soi. J’ai fait récemment un film sur Rodin : la Porte de l’Enfer pour commenter Parménide en images. J’y suis, très scrupuleusement, le texte de Parménide ; en même temps, on voit des sculptures, on entend de la musique, le Requiem de Mozart. Pourquoi pas ? Une journaliste, qui n’est autre que Françoise Giroud, voit ce film à la télévision, écrit dans le Nouvel Observateur que mon propos lui reste à peu près incompréhensible, sauf une formule qu’elle a trouvée claire et même banale : ’’l’Etre est, le Non-être n’est pas." Vous voyez que l’aventure est assez comique : à l’ère du spectaculaire intégré, la certitude d’un agent du spectaculaire porterait sur le fait que la formule qui empêche toute pensée éveillée de dormir depuis 2500 ans serait une trivialité, une chose évidente : l’Etre est, le Non-être n’est pas. Moi, ça ne me paraît pas évident du tout ; et à huit ans déjà je ne doutais pas que le monde des humains, à ce moment-là, pour moi, celui des adultes, puis par irradiation toute la société, ne soit constitué d’une erreur patente, vérifiable à chaque instant dans les grimaces qui le constituent, d’une erreur sur l’Etre et le Non-être.

[...]

Comment expliquer philosophiquement, donc avec les moyens de la métaphysique où tous les philosophes, sauf Heidegger, sont embourbés, que les écrivains du XXe siècle qui ont quelque consistance, soient tous des spécialistes extrêmement subversifs du temps ?

Je viens de relire le Temps Retrouvé avec l’impression qu’on n’en avait pas dit grand-chose quant à l’expérience de l’Etre qui s’y déploie. Proust réalise parfaitement ce sauvetage du temps, cette irruption comparable à une prodigieuse immigration qu’il décrit avec les clefs devenues fameuses auxquelles pourtant personne ne comprend rien : pourquoi une dénivellation de pavés, pourquoi la madeleine, pourquoi un tintement de fourchette, pourquoi un livre ? Toutes ces métaphores sont issues de la liturgie de l’Eglise catholique dont Proust emprunte le cérémonial pour célébrer la certitude qui l’emplit d’une joie mais en même temps d’une responsabilité immenses. Là, il fait semblant de ne pas avoir commencé à écrire son livre, qui, dit-il, lui rend la mort totalement indifférente ... Ce qui n’est pas rien, avouez-le, la certitude d’être hors du temps ! Eh bien, ce garçon de huit ans, avec sa petite fable qu’il raconte bien longtemps après, ne dit pas autre chose.

Pour dire la même chose, il faut la dire de façon différente. Tout le monde n’y arrive pas, y compris, d’ailleurs, en philosophie. La limite de tel ou tel système, de tel ou tel discours n’est rien d’autre que ce par quoi ils sont tous, lorsqu’ils ont un certain degré de consistance logique, le même. C’est évidemment le contraire du discours reçu, à savoir que le temps est une ligne, que l’expérience qui s’y produit à telle époque est incompatible avec celle qui l’a précédée, etc... Cet Autre constant n’est qu’une incapacité à formuler la question du même, ce qui est particulièrement sensible dans le délire au sens psychiatrique du terme. Comment une société tout entière pourrait-elle être perçue comme délire ; comment, si vous écoutez le délire d’un individu, vous n’entendez en écoutant bien, que le délire social et rien d’autre ? Telle est la question. Le délire est social. La fonction de la société n’est rien d’autre que de conforter le délire

En a-t-il toujours été ainsi de façon ouverte ? Peut-être pas. Je suis en train de lire un livre très intéressant et très bien illustré qui s’appelle le Surréalisme et la folie ; c’est en effet du surréalisme qu’il faut dater la naissance sociale de la promotion du délire, son émergence comme valeur sociale éminente, ce que les expérimentateurs de ce temps-là ont trouvé prodigieux ! Il paraît normal, dans un contexte romantique, d’applaudir au fait que Breton et Aragon, étudiants en psychiatrie, aient avec courage abandonné la médecine pour se vouer intégralement à la poésie. Mais, moi, je vous dirai le contraire : de plus en plus, j’ai eu tendance à retrouver la fonction éminente de la poésie en l’abandonnant pour aller vers la médecine. Je ne participe nullement à l’idéologie - car c’en est une - de la société dans laquelle nous vivons, dont la plus profonde nervure est une promotion systématique de 1 ’hystérie et de la psychose assorties de la rentabilisation de ce qui ne fait plus question depuis bien longtemps : la perversion.

- Dessin de Martin Veyron dans "Portrait du Joueur"

- Edition Futuropolis

Cette expérience très particulière de vie de la lettre - la lettre tue parce qu’on préfère qu’elle soit morte, qu’elle reste lettre morte - peut être détournée à longueur de temps, elle n’en reste pas moins disponible à quiconque fait cette expérience, malgré lui ; il est vain de se demander si c’est volontaire ou non : ça n’arrive pas à coup de volonté, pas plus que la mémoire involontaire décrite par Proust ; j’ai beau convoquer mes souvenirs, je n’arriverai jamais à l’expérience de la mémoire dite à juste titre involontaire, car ce n’est pas de souvenir qu’il s’agit, ni non plus de réminiscence : aucune Idée ne me garantit la stabilité de cette expérience, je ne suis pas dans Platon. Mais est-il possible de ne pas être dans Platon ? C’est-à-dire aussi de n’être ni dans la sphère "androgyne" ni, comme j’y insiste dans Paradis, dans la sphère "gynandre". Ce n’est pas dans Platon qu’on a la possibilité de conceptualiser cette expérience ; car elle est conceptualisable, je ne tiens pas un discours inspiré, quoiqu’à vrai dire il le soit, mais pas besoin d’en prendre l’allure.

Dans l’expérience évoquée, il ne s’agit pas d’une hallucination mais bel et bien d’une expérience du Réel lui-même par rapport auquel le réalisme délirant social se trouve nié. J’appelle "réalisme délirant" l’impossibilité de choisir entre l’Etre et le Non-être, exactement comme le dit Parménide. A vouloir que l’Etre soit toujours entaché de Non-être, à faire exister le Non-être, comme dit Platon, "d’une certaine façon", on introduit toute la sarabande métaphysique, à commencer par l’oubli de l’Etre.

Le réalisme délirant de la société peut culminer dans deux manifestations simultanées : le massacre et l’infantile. La compréhension du rien qu’est la mort n’y est pas représentable autrement que comme oubli de la mort et mise en scène de cet oubli, d’où la sensation aiguë qu’en effet, c’est un réalisme dans lequel la mort vit, où l’on repère, par exemple de nos jours, l’idée de la fin de 1 ’histoire puisqu’ à la fin de l’histoire, Hegel nous en prévient gentiment, "la mort vivra d’une vie humain".

Y-a-t-il une histoire de l’Etre ? Non. Oui quand même, bien que non ; car il s’agit de trouver le langage adéquat au fourmillement d’expériences de l’Etre qu’on se sent astreint, dans mon cas, à communiquer. Mais rien n’est |obligatoire dans l’expérience de l’Etre, on peut très bien la passer sous silence. Comme il s’agit d’une expérience en quelque sorte sauvage, elle se transforme immédiatement en appel vivant de tout ce qui peut être de l’ordre de la civilisation. Ce n’est pourtant pas une expérience nihiliste - même si elle est sauvage - car elle porte en elle, du fait même qu’elle nie ce qui doit l’être, une affirmation redoublée. Cette négation si particulière est bien antérieure à la négation logique ou à ses formes qui, en effet, font le pilotis du psychisme et que Freud a bien eu raison de prospecter. Freud est un praticien de la négation qui constitue le psychisme ; il n’y a pas de raison de ne pas se servir de cette description que vous pouvez vérifier chez n’importe qui : selon qu’il a des tendances psychotiques, perverses, névrotiques, vous trouverez la forclusion, le déni, la dénégation, l’annulation rétroactive. Tout ça veut simplement dire qu’on peut constater que l’inconscient ne travaille pas n’importe comment, du fait même que quelque chose n’a pas été radicalement nié. Toutefois, l’expérience dont je vous parle n’est compréhensible ni dans la dimension de la conscience, ni dans celle de l’inconscient, fût-il freudien ; il s’agit évidemment d’autre chose puisque nous ne sommes pas en métaphysique, mais en physique en quelque sorte ; drôle de physique ! physique de l’Etre, pas une physique au sens de la physis, d’une cosmologie, ni même d’un monde, mais de l’extraordinaire adéquation entre l’Etre, la Pensée et le Langage.

Portrait du Joueur (extrait)

![]() Lena aussi a payé : cancer du sein et de l’utérus, opérations, cliniques ... Cardiaque dès sa jeunesse, gon¬flement des jambes et des bras ... Il me semble qu’on n’a pas arrêté d’être magnifiquement malades. Mais, après tout, la maladie était une façon supplémentaire de se protéger, de se renfermer entre nous. Une manière, là encore, de prendre la vie à l’envers, par ses points de fuite, sa doublure. Lena était malade, j’étais malade. Asthme, otites à répétition ... Jusqu’à la mastoïdite et à la trépanation, grande cicatrice bien visible derrière l’oreille droite ...

Lena aussi a payé : cancer du sein et de l’utérus, opérations, cliniques ... Cardiaque dès sa jeunesse, gon¬flement des jambes et des bras ... Il me semble qu’on n’a pas arrêté d’être magnifiquement malades. Mais, après tout, la maladie était une façon supplémentaire de se protéger, de se renfermer entre nous. Une manière, là encore, de prendre la vie à l’envers, par ses points de fuite, sa doublure. Lena était malade, j’étais malade. Asthme, otites à répétition ... Jusqu’à la mastoïdite et à la trépanation, grande cicatrice bien visible derrière l’oreille droite ...

Drain dans la tête, crâne ouvert... Treize ans ... Sensation d’avoir le cerveau directement aéré, communiquant du dedans au-dehors, comme le plongeur qui tient sous l’eau en respirant avec un jonc dans la bouche ... Plaisir-douleur de l’incision du tympan, des compresses, du goutte-à¬goutte ; plaisir malsain de la fièvre avec ses millions de grains pensants à compter sur les draps liquides ; plaisir écarlate des crises d’étouffement, la nuit bien à vous, minute par minute, un temps vécu jusqu’à la fibre et plein d’espoir, qui ne vous sera jamais enlevé, un temps saturé pour toujours ; plaisir cruel des bronches sifflantes et de la pulsion du c ?ur au fond des oreilles, cramoisi et vermillon répandus partout, comme dans les contes ... Les poumons, l’audition : du souffle au son, et retour. C’était en même temps un prétexte pour faire venir Odette. Elle seule pouvait me soulager. Comment ? Elle savait. Légère caresse à l’intérieur de l’avant-bras droit, la saignée du bras, oui, de haut en bas et de bas en haut, longuement, très doucement, en effleurant à peine, sans un mot. J’ai¬mais ses mains, sa peau, ses doigts, ses ongles rouges. Parfois, elle venait avant de sortir pour dîner, aller au théâtre ... En robe longue, chapeau à voilette, bas noirs, souliers dorés, maquillée, parfumée. Je lui tendais mon bras comme pour une prise de sang. Et elle le faisait. Ou encore, le dimanche après-midi, tout en lisant de la main gauche, près de moi. « Plus doucement. » Elle levait la tête, fermait le livre, tournait vers moi son visage à la Vivian Leigh, ses grands yeux noirs sérieux accablés d’ennui, et recommençait plus légèrement, du bout des doigts. « Ça te fait vraiment du bien ? - Un bien fou. » Allez comprendre ... D’ailleurs, il est un peu fou ... Je les piégeais comme ça au bord de mon lit. Il y avait l’usine et mon lit. Toute leur vie, et ma transpiration, là, dans la fièvre étincelante ; 39 degrés 9, ou 40 majeur. « Il voit des chevaux sur le mur. »

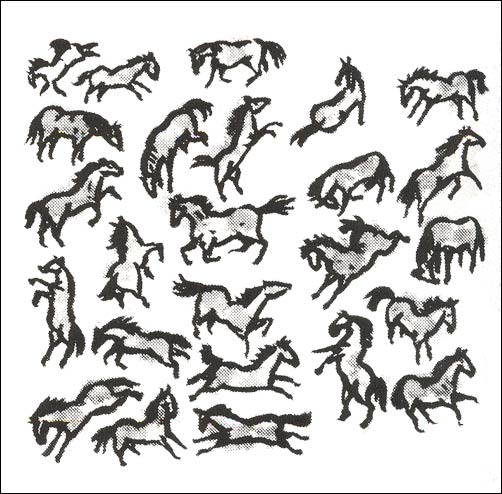

Eh oui, j’emmenais Louis avec moi dans le papier peint de ma chambre ; Louis et son écurie tout entière, naseaux frémissants et sabots furieux ; Louis ou plus exacte¬ment ses pouliches et ses coursiers fabuleux et préhis¬toriques, acajou luisant, profilé ; Louis, ou plutôt ses juments ou ses étalons écumants, cabrés, bondissants, vainqueurs - mais n’était-ce pas la même chose dans la vérité du délire ?

Rextrait de Portrait du Joueur

Edition Futuropolis illistrée par Martin Veyron p.90.

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

La passion n’est pas une bonne logicienne. Je déplore simplement votre méchanceté anonyme. Casser quelqu’un littérairement, cela n’est pas mon fort.

Vos seuls commentaires n’incombe que moi ? Très évocateur.

À bon entendeur, et quelques années plus tard, au plaisir !

Voir en ligne : L’Art est long et le temps est court" Baudelaire

Pas souvent d’accord avec Marc’O, mais là, bravo Marc’O. Concision face à la logorrhée du commentaire en question. le véritable contre-poison du bon Docteur Marc’O !

A consommer entre deux hallucinations.

"Encore faut-il avoir le talent pour !" Je ne vous le fais pas dire...

Pauvres êtres surréalistes que nous sommes. Incapables de choisir un chemin bon ou mauvais, et de s’y tenir, sans jamais le rebrousser.

Oui,

l’écriture résulte d’une hallucination personnelle, tendancieuse narcissique et onirique, parce que justement illuminée et donc, subjective par sa non-existence.

Toutes les sensations ressenties au moment où la mémoire vous retend sa main, afin d’affiner nos pensées, nos écrits, là où tombe le mot juste, là où nous jouissons cérébralement, aucune critique ne peut en venir à bout.

Nous sommes les fortificateurs d’un monde auquel nous n’appartiendrons jamais dans sa réalité, et c’est là que se définie le surréalisme.

De Breton à Artaud, nous nous perdons pour mieux nous retrouver, mais dans un autre registre, celui de la cohérence.

Encore faut-il avoir le talent pour !...

Voir en ligne : http://valeriebergmann.hautetfort.com/