En 2022, Yannick Haenel s’exclamait, enthousiaste, dans la vibration Rothko : « Les amis, êtes-vous au courant ? Il y a des Rothko en France. Ils sont à Giverny, il y en a cinq. Cinq, oui ! Je les ai vus et n’en reviens pas : ma vie depuis dimanche est plus belle, plus fluide. La peinture nous métamorphose, elle influe sur notre psyché déboussolée – elle nous redonne la clarté, c’est-à-dire l’esprit. »

Eh bien, la Fondation Louis Vuitton expose cette fois, depuis le 18 octobre 2023 (et jusqu’en avril 2024 !), pas moins de 115 œuvres de Mark Rothko (1903-1970). C’est la première rétrospective en France consacrée au peintre américain depuis celle du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1999. Avant de revenir sur cette magistrale exposition que j’ai pu voir dès mercredi, voici le dossier que je présentais, en mai 2020, pour le cinquantenaire de la mort du peintre.

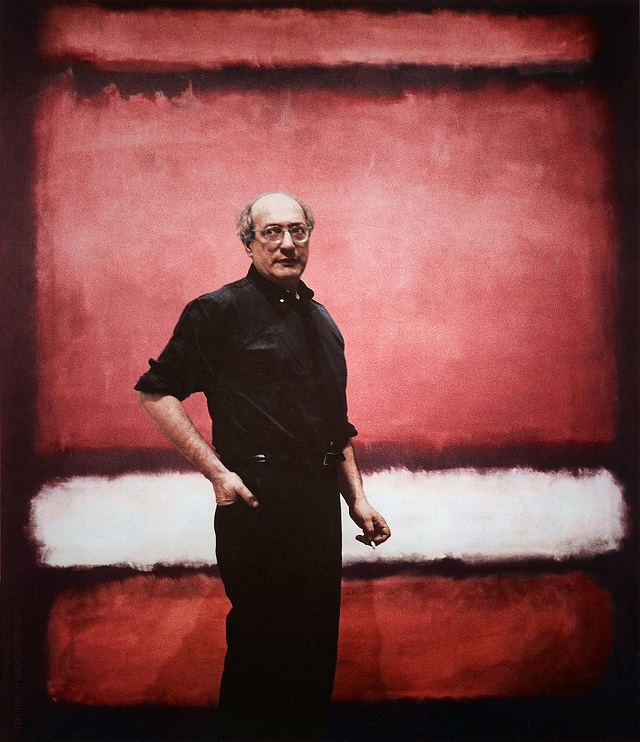

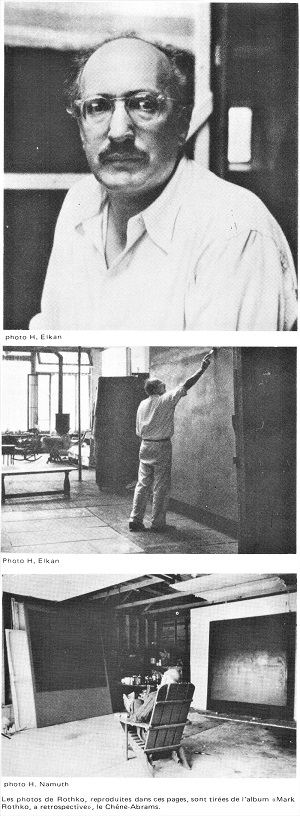

Mark Rothko dans son atelier new-yorkais.

ZOOM : cliquer sur l’image.

On dit qu’avec le confinement les sites internet des plus grands musées ont fait l’objet de millions de visites et l’on s’en réjouit. C’est oublier que la peinture n’est pas une image et que le virtuel n’est pas la « présence réelle ». Nous n’échapperons pas à cette illusion. Nous y échapperons sans doute d’autant moins que, indépendamment du fait que les musées sont pour l’instant inaccessibles, en ce qui concerne Mark Rothko, deux de ses toiles seulement sont présentes sur le sol français (au Centre Pompidou) : N° 14 (Browns over Dark) (1963) et Untitled (Black, Red over Black on Red) (1964). Voici donc des extraits de ce qu’ont pu écrire, depuis soixante ans, Marcelin Pleynet, Philippe Sollers (de Tel Quel à L’Infini en passant par art press) et Annie Cohen-Solal sur l’un des plus grands peintres américains contemporains, et que j’ai illustrés avec certains de ses tableaux. N’oublions pas ce qu’écrivait Pleynet dès 1963 : « NOUS NOUS TROUVONS DEVANT UNE PEINTURE DONT LE SUJET EST LA PRÉSENCE ».

N° 14 (Browns over Dark) (1963) et Untitled (Black, Red over Black on Red) (1964)

Zoom : cliquez sur l’image.

Propos de Mark Rothko

Ces propos ont été publiés dans les revues Peintures, cahiers théoriques 4/5 (novembre 1972) et art press 27 (avril 1979).

1947-48. Les romantiques se sentaient poussés à rechercher des sujets exotiques et à voyager dans des pays très éloignés. Bien que le transcendant implique l’étrange et le non familier, ils n’ont pas réalisé que tout ce qui est étrange ou non familier n’est pas transcendant.

L’artiste accepte difficilement l’incompréhension hostile de la société à son égard. Et pourtant, cette hostilité peut être l’instrument de sa libération. Délivré d’un sentiment factice de sécurité et de solidarité, l’artiste peut abandonner son héritage plastique, exactement comme il a abandonné d’autres formes de sécurité. Le sens de la solidarité comme celui de la sécurité se fonde sur le familier. S’en libérer c’est s’ouvrir à l’expérience transcendante.

Je vois mes tableaux comme des drames ; les formes en sont les protagonistes. Les tableaux sont nés de la nécessité de trouver un groupe d’acteurs capables d’évoluer avec aisance et de se mouvoir sans contrainte.

On n’en peut prévoir ou décrire à l’avance l’action ni les acteurs. Tout commence comme une aventure inconnue dans un lieu inconnu. Ce n’est qu’au moment de l’achèvement, dans un éclair de conscience, qu’on leur reconnaît la quantité et la fonction prévues. Les idées et les plans qu’on avait à l’esprit au départ n’étaient qu’un passage à travers lequel on a quitté le monde où ils affleurent .

Ainsi les grands tableaux cubistes transcendent et démentent les implications du programme cubiste. L’instrument le plus important que l’artiste puisse se façonner à la longue est la foi en son pouvoir de faire des miracles quand il en a besoin. Le tableau doit être un miracle : à l’instant où il est achevé, l’intimité entre la création et le créateur est rompue. Il est un étranger. Pour lui, comme pour le futur spectateur, le tableau doit être une révélation, la satisfaction inattendue et sans précédent d’un besoin depuis toujours familier.

Sur les formes : Ce sont des éléments uniques dans une situation unique.

Ce sont des organismes doués de volonté et du besoin passionné de s’affirmer.

Elles évoluent avec une liberté intérieure sans éprouver le besoin de s’adapter ou de faire violence à ce qui est probable dans le monde familier.

Elles ne sont liées directement à aucune expérience visible donnée mais on reconnaît en elles le principe et la vitalité des organismes.

La représentation de ce drame dans le monde familier n’a été possible que si les actes quotidiens faisaient partie d’un rituel se référant à un monde transcendant.

Même l’artiste archaïque, qui avait une virtuosité mystérieuse, trouva nécessaire de créer un groupe d’intermédiaires : monstres, êtres hybrides, dieux et demi dieux. Avec cette différence que, l’artiste archaïque vivant dans une société plus empirique que la nôtre, l’urgence d’une expérience transcendante était admise et recevait une statut officiel. En conséquence, la figure humaine et d’autres éléments du monde familier pouvaient être combinés ou participer comme un tout à la représentation des excès qui caractérisent cette hiérarchie invraisemblable. Pour nous le déguisement doit être complet. L’identité familière des choses doit être pulvérisée de façon à détruire les associations finies à l’aide desquelles notre société ensevelit de plus en plus tous les aspects de notre environnement. Sans monstres et sans dieux, l’art ne peut représenter notre drame : les moments les plus intenses de l’art expriment cette frustration. Quand ils ont été abandonnés comme des superstitions insoutenables, l’art a sombré dans la mélancolie. Affectionnant le sombre, il a enveloppé ses objets dans les suggestions nostalgiques d’un monde à demi éclairé. Pour moi les grandes réalisations des siècles au cours desquels l’artiste a pris pour sujets le vraisemblable et le familier furent les tableaux de la seule figure humaine, — isolée dans un moment d’immobilité absolue.

Mais la figure solitaire ne pouvait faire un seul geste des bras qui puisse indiquer son inquiétude devant la mort et son appétit insatiable pour l’expérience d’ubiquité face à cette réalité. Pas plus que la solitude ne pouvait être surmontée. Par coïncidence, plusieurs solitudes pouvaient se rassembler sur les plages, dans les rues et les parcs et former ainsi un « tableau vivant » de l’incommunicabilité entre les hommes.

Je crois qu’être abstrait ou figuratif n’est pas ça la question. La chose à faire, c’est de mettre fin à ce silence et à cette solitude, de respirer et d’étendre les bras à nouveau.

1949 : Déclaration parue dans L’Oeil du Tigre

« En évoluant dans le temps d’un point à un autre, le travail d’un peintre progresse vers la clarté, vers l’élimination de tous les obstacles se dressant entre le peintre et l’idée, entre l’idée et le spectateur. A titre d’exemples de ces obstacles, je citerai (entre autres) la mémoire, l’histoire ou la géométrie, qui sont des marais de généralisation d’où l’on pourrait tirer des parodies d’idées (qui sont des fantômes), mais jamais une idée en soi. Atteindre cette clarté, c’est, inévitablement, se faire comprendre ».

1951 : « Intérieurs »

« Je peins de très vastes tableaux. Je sais que, historiquement, le grand format est utilisé pour peindre quelque chose de très grandiose et pompeux. Pourtant, si je peins ces très vastes tableaux (je pense que cela s’applique à d’autres peintres que je connais), c’est précisément parce que je veux être intime et humain. Peindre un petit tableau consiste à se mettre en-dehors de l’expérience, à regarder au-dessus d’une expérience avec un stéréoscope ou un verre réducteur. De quelque manière que l’on peigne un grand tableau, on est dedans. Ce n’est pas quelque chose que l’on contrôle ».

1958 : Déclaration au New York Times (extraits)

« C’est avec le plus extrême regret que j’ai découvert que la figure ne pouvait pas servir mes desseins » :

« Mais, vint le moment où aucun d’entre-nous ne put utiliser la figure sans la mutiler ».

1958 : Déclaration (sans indication de provenance)

« Je suis nettement préoccupé par la mort ».

1960 : Déclaration (sans indication de provenance)

« En avançant en âge, Shakespeare est plus proche de moi qu’Eschyle, qui a tenu une si grande place dans ma jeunesse. La conception tragique de Shakespeare représente pour moi la gamme complète de la vie d’où l’artiste tire ses matériaux tragiques, y compris l’ironie ; l’ironie devient une arme contre le destin ».

1961 : lnterview avec Ph. Hosiasson (extraits) (publié par le Petit Journal des expositions)

— Ce qui est extraordinaire dans votre peinture, c’est que vous suggérez la présence de Dieu.

« Vous savez, la religion, c’est une chose qui ne m’est pas du tout familière... Mon père était un militant social-démocrate du parti juif, le Bund, qui était la social-démocratie de l’époque. Il était profondément marxiste et anti-religieux, ce qui est compréhensible car, à Dvinsk où il était né, les juifs orthodoxes étaient en majorité et devaient lutter contre le milieu. De sorte que je n’ai reçu aucune formation religieuse et que ce que vous me racontez là me paraît extrêmement étrange ».

1964 : lnterview avec M. Ragon (publié dans Vingt-Cinq ans d’art vivant) (extraits)

— (Ses tableaux récents, noir sur violet, où ne jouaient plus que deux tonalités voisines, peinture, de plus, presque sans modulation, me firent lui demander si sa tendance de plus en plus forte vers la monochromie n’était pas une tentation de l’impossible. Il me répondit simplement :)

« Le vieux est plus fou tout le temps ».

— (Puis il s’éleva contre la relation qu’il est habituel de faire entre sa peinture et les civilisations extrême-orientales :)

« Je pense que mes tableaux appartiennent à la civilisation de l’Ouest. N’oublions pas que l’Amérique est une filiale européenne ».

— Êtes-vous intéressé par le zen ?

« Non. J’ai le cerveau d’un plombier. Beaucoup d’écrivains zen m’ont écrit après mes expositions, se trouvant de grandes affinités avec moi. Mais c’était leur affaire, pas la mienne. La civilisation de l’Ouest est pleine de terreurs, mais je ne peux m’imaginer vivre ailleurs. Plutôt que par les Japonais ou les Chinois, je crois que mes récents tableaux ont été influencés par les derniers Rembrandt, car je vais les voir, au Metropolitan Museum, toutes les semaines. Quant au peintre qui m’a le plus appris pour les structures, c’est Matisse. Matisse a été le premier peintre réalisant des tableaux de surface. »

in Possibilities, n° 1, 1947-48, traduction Jessica Boissel.

art press n° 27, avril 1979.

et Peintures, cahiers théoriques 4/5, novembre 1972, traduction de Thérèse Réveillé.

Deux documents importants, traduisant des écrits rares ou inédits de l’artiste américain, témoignent de l’évolution d’un des peintres emblématiques du XXe siècle et le replacent dans le contexte historique et artistique des années 30-40.

Mark Rothko, La réalité de l’artiste, édition et introduction de Christopher Rothko, Paris, Champs – Flammarion, 2004. Traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat.

Mark Rothko, La réalité de l’artiste, édition et introduction de Christopher Rothko, Paris, Champs – Flammarion, 2004. Traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat.

Mark Rothko, Écrits sur l’art, 1934-1969, Paris, Flammarion, 2007. M. López-Remiro éd., trad. C. Bondy.

Mark Rothko, Écrits sur l’art, 1934-1969, Paris, Flammarion, 2007. M. López-Remiro éd., trad. C. Bondy.

1968

SANS TITRE, 1968.

Zoom : cliquez sur l’image.

Exposition Mark Rothko

au musée d’Art moderne de la Ville de Paris

Marcelin Pleynet (1963)

« Nous sommes partisans d’exprimer l’idée complexe en termes simples [1]. » Cette phrase que Mark Rothko signe avec quelques autres peintres new-yorkais en 1943 reste sinon l’explication, une des clefs des œuvres qu’il expose aujourd’hui au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Non pas qu’elle facilite le travail du critique, il est bien évident que si l’on renverse la proposition, il ne peut être question pour le critique de parler de ces « termes simples » qu’en abordant « l’idée complexe »...

Mais il ne faudrait pas non plus trop longuement insister sur cette phrase, vouloir y emprisonner et la peinture et le peintre. En effet quels sont dans la peinture de Mark Rothko « les termes simples » ?... Apparemment ses œuvres sont descriptibles ; mais encore faudrait-il savoir en quoi et jusqu’à quel point elles le sont ? Et lorsque j’aurai écrit que dans le rectangle de la toile sont inscrits deux rectangles de couleur plus ou moins en harmonie (les toiles plus anciennes utilisant des couleurs fort éloignées sur le spectre, tandis que les toiles récentes sont le plus souvent une variation sur la même couleur)... je n’aurai pratiquement rien dit, rien montré de ces tableaux, et ne montrerai rien qu’à la condition d’entrer plus avant dans la complexité de ces deux termes. D’abord ces deux rectangles ne se touchent pas, pas plus qu’ils ne touchent les bords de la toile ; séparés par un espace plus ou moins large, quelques centimètres, ils commencent à quelques centimètres du bord de la toile. Et ici encore il faut entrer dans le détail, puisque ces deux rectangles n’étant pas dessinés, n’étant pas limités par une ligne, on ne pourra jamais très exactement connaître leur surface, ni leur bord, et si, sur ce bord il s’agit d’un commencement ou d’une fin. Cette limite où le spectateur les sent naître est-elle plage ou commencement ? Cette surface qu’ils composent est, elle aussi, imprécise ; la couleur comme inégalement étalée, révèle dessous, en second plan, peut être une autre couleur, une surface que nous ne voyons pas... que nous voyons comme en transparence sur la lumière. En terme simple, nous nous trouvons devant un tableau dont nous devons dire qu’il représente deux sur faces rectangulaires quand son sujet est l’absence de deux surfaces rectangulaires. NOUS NOUS TROUVONS DEVANT UNE PEINTURE DONT LE SUJET EST LA PRÉSENCE. L’ambiguïté de l’espace que les peintres modernes doivent à Kandinsky et à Mondrian trouve ici sa plus juste raison d’être.

Des premiers dessins, Baptismal Scène, aquarelle de 1945, aux toutes dernières toiles exposées ici, c’est moins la disparition de la ligne et de l’anecdote surréalisante, qui est remarquable, que la recherche du sujet. Il semble qu’à travers toute une série de toiles, qui s’étend de 1945 à 1950, le peintre fasse l’expérience d’un espace habitable — je veux dire des extrêmes limites de l’espace habitable. On comprend très bien que aspect de l’aventure surréaliste a pu le retenir un moment, et même bien après qu’il en ait abandonné les thèmes obsessionnels... (Puis que nous sommes aussi aux deux bouts de nos actes et de nos rencontres, cet espace que nous habitons est hanté — l’atmosphère est aussi le monde.)

Les toiles de 1947-48 se couvrent de surfaces plus ou moins lumineuses, de formes variables et de contours imprécis, qui décrivent encore, mais cette fois-ci beaucoup plus comme atmosphère que comme anecdote, un reste de préoccupations surréalistes [2]. Rothko se rapproche alors d’autant plus de son sujet qu’il s’éloigne de l’anecdote ; il en est toutefois encore séparé par la dramatisation de l’espace, par un travail encore trop délibérément subjectif. C’est ce passage de l’impression d’une expérience individuelle à l’expérience commune de l’idée qui fait de Mark Rothko un des plus grands peintres de ce temps. Comparable en cela à Cézanne : « Toute sa volonté (la volonté de l’artiste) doit être de silence [3] », Rothko se retire derrière ce sujet qu’il considérera toujours comme essentiel : « La progression de l’œuvre d’un peintre dans le temps, de point en point, sera vers la clarté, vers l’élimination de tout obstacle entre le peintre et l’idée, entre l’idée et le spectateur... achever cette clarté c’est inévitablement être compris [4] » Et dès lors ses tableaux deviennent cet espace lumineux de la présence, cet espace unique et coloré qui n’est pas là, pourtant inoubliable... dans un transport envahissant tout l’espace habitable, le triomphe de la couleur. Mais ici encore il faut citer Cézanne : « La couleur est le lieu où notre cerveau et l’univers se rencontrent. C’est pourquoi elle apparaît toute dramatique au vrai peintre. » Ainsi est-elle dans l’œuvre de Mark Rothko présence d’ombre et de lumière comme un projet de temple pour présence.

Félicitons-nous qu’après avoir fait toutes les capitales d’Europe, cette exposition soit enfin arrivée à Paris. Et souhaitons pour terminer qu’on ne tarde pas trop à nous présenter les autres peintres américains de la génération de Rothko (Willem de Kooning et Motherwell entre autres) dont tout laisse supposer qu’il y a beaucoup à apprendre...

Marcelin Pleynet, Tel Quel 12, hiver 1963, p. 39-41.

Dès 1964, Philippe Sollers publiait lui aussi un texte sur Rothko, « Le mur du sens », dans Art de France. A ma connaissance, il n’a pas été republié et il a été rarement cité. En 1979, un nouveau texte dans le n° 27 de la revue art press.

Psaume (Rothko)

L’arrivée du fond comme surface, de la surface comme fond, le mur du sens. L’événement dans la veine, cela s’appelle l’atelier rouge, red studio, l’ensemble de la peinture antérieure porté au rouge et à l’infrarouge, octobre 1911, Matisse pinxit.

C’est ici qu’il faut sauter, c’est ici qu’on passe le pas. Matisse est passé. Un moment tenu, à l’intense, et la mer des représentations se fend, se creuse, pivote : entre deux parois liquides brusquement dressées, pétrifiées, il s’enfuit, il ne sera pas rejoint, quelque chose les aveugle, eux, derrière lui, le rideau de sang se referme, les engloutissant, eux, dans leur dos, égyptiens, corps, chevaux.

Il étend la main, baguette, pinceau, seul, banlieue, chambre ardente, et l’aventure recommence dans une autre dimension du souffle. Chaise, table, fauteuil, commode, verre, assiette, vase, tableaux esquissés, renvoyés, statues tordues, toiles, cadres transparents, vide, la surexposition a lieu, hallucination débordée, colonne de l’horloge, cadran des chiffres romains sans aiguille, temps fixe, beau fixe, espace décollé du plan fixe, regardez plutôt comme il est assis là, derrière vos paupières, entre la vision et vous, place X dans la durée X, il était là avant vous, il va être là après vous, ça lui est arrivé, c’est tout.

L’atelier rouge, la fenêtre bleue : mais non. Le rouge noyant l’atelier, le bleu acceptant l’hypothèse fenêtre. Le rouge, le bleu ? Mais non : la simple insistante poussée divisée de ce fond qui sent l’enveloppe, et c’est pourquoi la couleur devient tellement couleur, rouge avalant son rouge, bleu sur bleu se lignant de noir dans son bleu. Jaune, gris, vert, noir, rouge, et c’est une leçon de musique, piano, mains invisibles, un œil en moins, un œil en plus, père et fils, œil plus qu’ouvert entendant à l’envers des lettres. Les mains ? Elles sont en bas, au moins quatre en plein mouvement d’hélice dans ce portrait de femme de la même époque, ou enfouies entre les cuisses des deux silhouettes féminines hiératiques de la Leçon. Le reste s’ensuit, mortel, et il le traverse.Deux guerres mondiales, New York, 1954, Mark Rothko : Hommage à Matisse. Matisse vient de mourir, laissant ses deux défis de la fin : Souvenir d’Océanie, Piscine. Rothko est entré, depuis cinq ans, dans ce qu’on peut appeler son « grand style ». Et Matisse est le seul nom propre cité par Rothko comme titre d’une période qui dure en somme vingt ans (1949- 1970) jusqu’à son suicide. Les noms de tableaux ont disparu, il n’y a plus que des chiffres, des noms de couleur sur couleur. L’agrandissement est atteint. Paysages, diront-ils, premiers éléments, air, feu, terre flottante, nuages. Grands rectangles, bandes, épiphanies du tissu. 1950, Bamett Newman : Vir Heroicus Sublimis. Et, plus tard : Qui a peur du rouge, du jaune, du bleu ? Expansion sans retour en dehors du cadrage d’objet ou de mythe. Plus loin que toute histoire personnelle, inconsciente, privée. Plus loin que tout psychisme rivé dans ses hiéroglyphes. Auparavant, Rothko a fait comme un peu tout le monde, des baigneurs, des nus, des métros, un autoportrait, et puis évidemment les traditionnels ectoplasmes surréalistes, antigone, iphigénie, taureau syrien, tirésias, totems, lilith, bref les rituels sexuels du tunnel, jungeries, ésotérotisme à la mode. Fantaisies archaïques, encore l’égypte, toujours la grèce, avant que lui arrive la mutation de vision, le multiforme intégré, le panneau du fond, la brûlure du tombeau du fond. La voix des couleurs, voyelles. Un spectre hante la peinture : celui de la voix qui pourrait parler derrière les couleurs. La voix du nom et du changement de nom, pour l’Un comme pour l’Autre. Genèse, chapitre 17 : « Comme Abram était âgé de quatre vingt-dix-neuf ans, Iahvé apparut à Abram et lui dit : "Je suis El-Shaddaï ! Marche en ma présence et sois parfait !... On ne t’appellera plus du nom d’Abram, mais ton nom sera Abraham...". »

Marcher dans la présence du Nom, faire sens muettement vers le Nom : voilà la courbe. Depuis le caput mortuum des contorsions sacrificielles archaïques jusqu’à l’assombrissement toujours unitaire final où la mort volontaire, lorsque la force vient à manquer, vaut mieux que le retour aux anciennes divinités. On était dans la mort en train de se ritualiser magique, on passe à l’éblouissement du Nom, on signe de sa disparition comme corps le retrait du nom de ce corps. Les toiles de Rothko, célébrant le Nom, sont de grands versets dilatés par l’impossible limite de ce nom à jamais présent dans les formes. Qui a peur du Nom ? Celui qui a peur d’être dépassé par la couleur. D’être englouti par la levée de son nom auquel il est attaché, noir sur blanc, comme un adjectif. Ce qu’on voit maintenant, ce sont des nombres en échelle, crise du syllogisme, une autre série dans l’accent. Violet, noir, orange, jaune sur blanc et rouge. Magenta, noir, vert sur orange. Vert, rouge sur orange. Centre blanc. Vert, blanc, jaune sur jaune. Noir, rose et jaune sur orange. Brun, bleu, brun sur bleu. Jaune, orange, rouge sur orange. Blanc, jaune, rouge sur jaune. Orange, or et noir. Bleu, jaune, vert sur rouge. Lumière, terre et bleu. Trois rouges. Nuage, bleu, blanc. Quatre rouges. Orange et lilas sur ivoire. Bleu et gris. Noir et gris. Silence. Ça s’est reflué. C’est fini.

Le format est très important, et il y a deux voies. Picasso (Guernica)-Pollock. Et l’Autre. Déchaînement et invocation. L’autre nom du nom est ravage.

Ici, maintenant, ici de nouveau et maintenant de nouveau, c’est l’échelle des vibrations et des pesanteurs. Pas celles qu’on croyait, pas dans l’ordre qu’on pensait. « Jacob... atteignit un certain lieu et y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit à son chevet et se coucha en ce lieu. Il eut un songe et voici qu’une échelle était dressée par terre, sa tête touchant aux cieux, et voici que des Anges d’Elohim montaient et descendaient sur elle. Et voici que Iahvé se tenait debout près de lui... Jacob se réveilla de son sommeil et dit : "En vérité Iahvé est en ce lieu et je ne le savais pas." Il eut peur et dit : "Que ce lieu est terrible ! Il n’est autre que la Maison d’Elohim et la Porte des cieux..." »

C’est environné de toutes parts, c’est creux et plat et bombé, c’est étiré montant, descendant, colonne et nuée, différences des densités. C’est poids et mesure, compté, pesé, divisé, algèbre ou chimie, ligne déchirure ou au contraire éruption tenue en elle-même, illimitation-implosion. C’est voyelles sorties des consonnes, pas d’image mais la fuite-voix des racines, négatifs tirés de l’intérieur sous rétine. Vue renversée revenue. Je. Suis. Je Suis. Je Serai. Qui Je sera. Je serai.

Les couleurs du Nom. Comme s’il avait parlé.

Quand le Nom se récapitule, il se met en trois pour parler, il s’insiste couleur de voix sur couleur de voix pour dire ce qui va parler.

Psaume 91.

« Qui habite le secret d’Elyôn

passe la nuit à l’ombre de Shaddaï

disant à Iahvé... »

Vert, blanc, jaune sur jaune. Brun, bleu, brun sur bleu. Jaune, orange, rouge sur orange. Trois rouges. Brun sur gris. Vert, rouge sur orange. Blanc, jaune, rouge sur jaune. Noir et gris.

Le sujet n’a pas besoin qu’il y ait un monde.Philippe Sollers, art press n° 27, avril 1979.

Théorie des exceptions, folio essais 28, 1986.

- Couverture de la première édition (1999)

L’oeuvre de Rothko a toujours été présentée comme l’un des emblèmes du triomphe de la peinture américaine aux côtés de celle de Pollock, de Kooning, Kline et du groupe des expressionnistes abstraits.

Marcelin Pleynet qui fut l’un des premiers à présenter l’oeuvre de Rothko en France s’attache à rappeler que ce "triomphe" ne fut pas une affaire purement américaine et valorise dans son essai les influences françaises qui ont joué dans la naissance de l’oeuvre de Rothko.

Ce texte se compose d’une étude préliminaire, "Les sources françaises de Mark Rothko" suivi d’un "journal de voyage aux USA du 1er au 15 novembre 1998" qui fait écho à ces réflexions initiales, notamment par la visite de la rétrospective Rothko du Whitney Museum.

EXTRAIT (p. 66-68)

New York, le jeudi 5 novembre 1998

« On ne peut pas considérer l’ensemble des magnifiques peintures que Rothko réalise entre 1949-1950 et 1966-67-68 sans tenir compte de la façon dont elles jouent et s’emploient à déjouer les concepts fondamentaux qui, depuis Platon et Aristote, délimitent la sphère de toute interrogation concernant l’art, et d’abord le couple materia-forma (matière-forme). Heidegger est très éclairant sur ce point lorsqu’il écrit :

"Là où l’étant est perçu en tant que de l’étant et distinct par rapport à d’autres étants eu égard à son aspect se précisent sa circonscription et sa structure, en tant que délimitation extérieure et intérieure ; or ce qui délimite est la forme et le limité est la matière." (Heidegger, Nietzsche, t. 1)

Rothko, Seagram mural.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Arrêté et présent à la présence de n’importe laquelle des peintures que Rothko réalise en 1957 et en 1958 (dont l’admirable ensemble intitulé Seagram mural), comment ne pas être sensible à ce que la dramatisation, qui engage et retient le regard, est d’abord due au fait que la peinture joue et déjoue toutes délimitations extérieures et intérieures du plan de la toile (ce qui délimite comme forme et ce qui limite comme matière) ? Et il n’en va pas autrement de ce que le formalisme critique aux États-Unis s’est employé à établir dogmatiquement du concept d’espace. S’employer à déjouer toutes délimitations intérieures, ou extérieures, impose une pensée où l’espace n’est plus pour l’homme un vis-à-vis ou un environnement. Le rapport de l’homme à des lieux, et, par des lieux, à des espaces, réside dans l’habitation. La relation de l’homme et de l’espace n’est rien d’autre que l’habitation pensée dans son être, pour autant, comme l’écrit Hölderlin, que "c’est poétiquement que l’homme habite" ; pour autant que l’homme habite "poétiquement", dans son poïen, dans son faire, dans son corps "poétiquement" créé, pour autant que l’homme est un corps, une peinture, le corps qu’il se fait.

A propos de ces tableaux de Rothko, Sollers écrivait en 1964 : "Nous abandonnons les images et la perception compliquée pour atteindre ce qui préside à leur apparition [5]." On peut comprendre qu’alors Rothko ait été réellement intrigué. S’employer à jouer, et à déjouer toutes délimitations intérieures et extérieures (matière, forme avec comme conséquence une formalisation dogmatique de l’espace) n’est-ce pas en effet mettre en évidence ce qui préside à l’apparition de l’œuvre comme corps, comme monde, comme univers (comme corps d’un monde), et se présente dans la peinture de Rothko à travers une respiration, une effusion chromatique, le champ sans commencement ni fin et sans limite d’une certitude colorée. Au-delà, tous bavardages critiques, n’est-ce pas d’abord la couleur que nous rencontrons dans notre présence (qui n’est pas un face à-face) à la présence de la peinture de Rothko. Une couleur qui n’a ni fin, ni commencement, ni limite. La couleur à l’œuvre dans l’œuvre.

"La couleur, dit Cézanne, est le lieu où notre cerveau et l’univers se rencontrent, c’est pourquoi elle apparaît toute dramatique au vrai peintre."

Rothko l’avait entendu. »

Mark Rothko devant un des panneaux de Seagram Murals.

ZOOM : cliquer sur l’image.

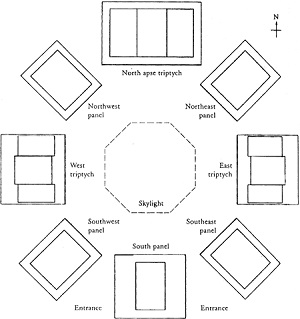

La Chapelle Rothko.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La Chapelle Rothko

Houston, le 9 novembre 1998

Sur le golfe du Mexique et aux portes du désert, Houston, où j’arrive en fin de matinée, ne ressemble en rien aux villes du Texas que les films américains ont popularisées. Climat tropical, humide… Le paysage environnant est verdoyant et boisé.

La quatrième ville des États-Unis est difficilement saisissable : un centre monumental de gratte-ciel, au demeurant fort beaux, et une dispersion d’immeubles, et de pavillons, dans un cadre clair, coupé de longues voies que bordent des chênes-lièges. Cela notamment aux alentours de l’université de Rice, où je suis aimablement reçu par Jean-Joseph Goux qui enseigne ici et que je n’ai pas revu depuis plus de vingt ans.

On ne se défera pas facilement de Tel Quel. Jean-Joseph Goux a participé aux « Groupes d’études théoriques » organisés par la revue à la fin des années 60, et il a notamment publié dans le numéro du printemps 1968 un essai (« Marx et l’inscription du travail ») qui eut alors un certain retentissement. Nous évoquons un autre de ses essais, « Matières. Symptômes. Productions », paru dans le numéro 43 de Tel Quel. De l’un à l’autre de ces deux textes, le Texas devrait pouvoir trouver son compte. Nous sommes évidemment, ici, très très loin, à des années-lumière, du printemps 1968.

Je ferai en fin d’après-midi une conférence sur les rapports entre l’art et la littérature dans la première moitié du XXe siècle : une sorte de résumé du texte que je publie dans le prochain numéro de L’Infini [6]. En attendant, J.-J. Goux me propose de visiter le pavillon de la fondation de Menil consacré à Cy Twombly, à quoi s’ajoute, sur ma demande, la visite de la « Chapelle » Rothko que je n’ai encore jamais vue et que je suis curieux d’associer à la rétrospective des œuvres que présente le Whitney Museum [7]. Une occasion (puisque le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris n’accueillera, au mois de janvier prochain, qu’une partie des peintures actuellement exposées à New York, et que la « Chapelle » de Houston n’est le plus souvent connue que de réputation)… une occasion pour avoir une vue d’ensemble de l’œuvre et de la carrière du peintre. C’est dire que j’aborderai cette très exceptionnelle réalisation de Rothko qu’est la « Chapelle » de Houston avec une réelle curiosité.

[…]

En 1962, Rothko est à nouveau engagé dans un grand projet de peintures murales, destinées cette fois à la salle à manger (!) du Holyoke Center de l’université d’Harvard.

Rothko se rendra à Cambridge en 1964 pour superviser l’installation des tableaux. Et cette même année Mme Dominique de Menil lui commandera une série de peintures murales pour la chapelle de l’Université catholique de Saint-Thomas à Houston.

Rothko déclarera que sa confrontation avec ce projet a changé son œuvre.

Et, de fait, les peintures de la « Chapelle » de Houston ne ressemblent à aucune des autres peintures de Rothko. Le changement est tel que ces peintures pourraient très bien ne pas être de Rothko mais de quelque suiveur pris dans une morne et sèche radicalisation moderniste.

Dans le livre consacré, en 1985, à la « Chapelle » Rothko, à Houston, l’auteur, Susan J. Barnes, écrit que la période qui part de 1965 jusqu’à la réalisation complète des peintures murales, au printemps 1967, peut être considérée comme une seconde phase de l’œuvre du peintre, marquée par d’importants changements dans sa technique et dans sa façon de travailler. Notamment en ce que, pour la première fois, une ligne de partage nettement définie trace des bandes (encadrement) sur le bord des peintures, un dispositif formel employé dans les œuvres des jeunes contemporains de Rothko.

S’employant à situer idéalement son œuvre dans la réserve, le retrait, la défense environnementale, déterminée par l’échec du Seagram Building (fin 1959), Rothko se trouve progressivement conduit à envisager la construction d’un environnement susceptible de s’établir en adéquation parfaite avec ses peintures. Bref, à réinterpréter son œuvre en termes de construction environnementale.

Si l’on suit la progression de cette « idée » dans l’œuvre de Rothko, on constate qu’elle se développe à partir du retrait des œuvres destinées au Seagram Building, dans une première tentative de considérer et d’investir, si je puis dire, le musée comme lieu, en effet idéal, d’activité sociale de l’art. Le fait d’avoir accepté, en 1962, la décoration pour une salle à manger au Holyoke Center de l’université d’Harvard laisse supposer que, du musée à l’université, en un premier temps, Rothko tend d’abord à faire confiance aux institutions culturelles. Non sans quelques réserves pourtant.

N’est-ce pas en ces mêmes années que Rothko non seulement assombrit sa palette jusqu’aux gris et noirs, mais encore isole chacune de ses peintures (qui dès lors deviennent des tableaux) en les protégeant du mur, qui les accueillera, à l’aide d’une bande d’encadrement claire — gris clair ou crème ?

À considérer l’ensemble des œuvres établies sur ce schéma on peut alors disposer la production de l’artiste en deux modes : celui du tableau isolé de l’espace ambiant par son cadre ; et celui, monumental, de la construction environnementale où chaque pièce, mur peint, s’établirait dans le retrait d’un écho supposé avec l’ensemble des autres murs qui l’encadrent et lui font face.

Il faut croire que les peintures réalisées au cours des années 50 et au début des années 60 ne convenaient qu’imparfaitement à un tel projet, et s’imposaient trop dans leur présence propre, puisque, abordant la disposition de préservation idéale du companionship, Rothko s’est trouvé dans l’obligation de changer sa technique et sa façon de travailler.

La commande et le projet de la « Chapelle » de Houston précipitent la conviction de l’artiste quant à la réserve d’un espace environnemental susceptible de servir de lieu et de lien entre la peinture et le companionship qui lui donne vie. Autrement dit, d’assurer, et de préserver, le lien idéal (le religare) entre la peinture et le milieu ambiant, la société ; soit en effet de convertir la peinture à un espace de religiosité. Et ce, pour s’être, dans sa volonté de préserver et de réserver sa peinture, mis progressivement en situation de l’abandonner au profit d’une interprétation, d’une croyance, en quelque sorte, messianique de l’art.

Avec la « Chapelle » de Houston, Rothko, pour la première fois, a la possibilité de déterminer la forme, la dimension de l’architecture et l’organisation du bâtiment qui supportera son œuvre — œuvre qui dès lors cesse d’être « peinture » (pensée peinte) pour devenir le lieu magique d’une construction environnementale… lieu religieux de l’environnement.

Il faut retenir que la commande passée à Rothko par John et Dominique de Menil était initialement destinée à une chapelle catholique qui, à la suite de tractations diverses entre les de Menil et l’université de Saint-Thomas, devint ce que l’on ne peut plus appeler au sens strict une « chapelle » (lieu où l’on garde une relique sainte : la chape de saint Martin de Tours) mais un lieu de spiritualité œcuménique qui accueille aussi bien les moines bouddhistes que les derviches tourneurs, Steve Reich ou le Dalaï-lama.

La chapelle destinée à l’université de Saint-Thomas, s’est transformée en une « Chapelle » Dominique de Menil, dite « Chapelle » Rothko, où ne se célèbre que l’ombre, le darkness de la peinture. L’obscurité, l’assombrissement règnent aussi bien au centre que sur les hauts murs du bâtiment. Devant chaque toile un petit coussin noir est posé à terre, en agenouilloir, pour, je suppose, inviter à quelque méditation transcendantale devant l’opacité de cet « entombement », mise au tombeau, ensevelissement froid et sans autre résurrection que celle, environnante en effet, d’un éternel pathos mortuaire.

Le piège, la spiritualité, la croyance s’est religieusement renfermée dans un octogone (terme de fortification : place à huit bastions), en cette division de l’esprit et du corps, où toute lumière est assombrie, et qui ne se défait jamais du corps, dès lors déjà, depuis toujours et pour toujours, cadavérique.

Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’aventure du Seagram Building et à la réaction de Rothko refusant que ses peintures soient un fond décoratif pour les goûts et les tractations d’une société qu’il abhorrait !

Qu’en est-il des goûts et des tractations du spiritualisme qui se célèbre ici ?

Et encore, à quelques centaines de kilomètres d’ici, dans la colonie du minimalisme artistique fondée par Donald Judd — avec, semble-t-il, la collaboration de la même fondation de Menil — à Marfa, où, indéfiniment porté par une unique syllabe, le désert croît ?

En avril 1967, Rothko téléphone à John de Menil pour lui annoncer que les peintures murales sont terminées. Au printemps 1968, Rothko souffre d’un anévrisme cardiaque. Il ne peut plus travailler, il est irritable. Plus alcoolique et dépressif que jamais, il rompt toutes relations avec ses amis et ses proches. Lorsqu’il recommence à peindre, il s’en tient à de curieux et tristes formats sur papier, qui clôturent l’actuelle exposition du Whitney.

En 1969, il reçoit le titre de docteur honoris causa de l’université de Yale et donne, à la Tate Gallery de Londres, une importante partie des peintures initialement réalisées pour le Seagram Building.

Le 25 février 1970, il se suicide.

Sortant de la « Chapelle » Rothko, dans la sage ordonnance des pelouses et des pavillons du paysage universitaire et urbain, le Broken Obelisk, de Barnett Newman, se dresse devant moi, symbole solaire renversé dans l’épaisse lumière de cet après-midi d’automne.

Un obélisque renversé sur une pyramide (élément principal d’un complexe funéraire), c’est tout dire !

Pourquoi, quittant la « Chapelle », et songeant que tout cela aboutissait au suicide du peintre, ai-je spontanément évoqué cette très insolite affirmation d’Hölderlin : « Car c’est là le tragique chez nous, que nous quittions tout doucement le monde des vivants empaquetés dans une simple boîte. Un tel destin n’est pas imposant, mais il est plus proche » ?

Au dos du dépliant qui est gratuitement remis aux visiteurs de la « Chapelle » blockhaus de Rothko : « The Chapel was built with the support of John and Dominique de Menil and a group of Houstionians. Donations to the Chapel are tax-deductible. »

Ne pas oublier que Houston abrite aussi le Centre spatial de la NASA.

[…]

Marcelin Pleynet, « La religion de Rothko », L’Infini, n°65, printemps 1999 (extraits), p. 66-75

repris dans Comme la poésie la peinture, Éditions du Sandre / Éditions Marciana, 2010, p. 161-176.

VOIR AUSSI : Morton Feldman : Rothko Chapel. La célèbre Chapelle Rothko de la Ménil Fondation à Houston est ornée de quatorze toiles de Mark Rothko. Présent lors de l’inauguration du lieu en 1971 Morton Feldman accepte de composer, à la demande de John et Dominique de Ménil, une grande œuvre musicale en hommage au peintre américain tout simplement intitulée Rothko Chapel.

LIRE AUSSI : La Rothko Chapel, à Houston, ultime chef-d’œuvre d’un artiste à la spiritualité ardente

« Selon Rothko, l’artiste a pour mission de réparer le monde »

Spécialiste de l’histoire de l’art aux Etats-Unis, Annie Cohen-Solal montre comment, au XXe siècle, les juifs immigrés ont été un vecteur de modernité. Avec Rothko en figure de proue flamboyante.

« Selon Rothko, l’artiste a pour mission de réparer le monde »

« Selon Rothko, l’artiste a pour mission de réparer le monde »

Biographe de Sartre et commissaire générale de l’expo « Magiciens de la terre, 2014 » au centre Georges Pompidou à Paris, Annie Cohen-Solal s’intéresse depuis une vingtaine d’années à l’histoire de l’art et des artistes aux Etats-Unis. Elle publie un ouvrage sur Mark Rothko, sans doute le peintre le plus influent de l’après-guerre et aujourd’hui le plus côté. Ce qui intéresse particulièrement cette intellectuelle, c’est l’histoire sociale de l’artiste aux Etats-Unis. Mark Rothko est son troisième livre sur ce thème après Un jour, ils auront des peintres et Leo Castelli et les siens (Gallimard, 2000 et 2009).

Pourquoi l’art moderne, dont Rothko est le représentant symbolique, n’arrive-t-il sur le devant de la scène, aux Etats-Unis, qu’au milieu des années 50 ?

Ma recherche tourne précisément autour de cette question : pourquoi les Etats-Unis ont-ils produit des artistes aussi magnifiques aussi tard ? D’un point de vue artistique, tout au long du XIXe siècle, ils vivent sous le modèle français, opprimant, écrasant. Pour des raisons politiques, éthiques et surtout religieuses, ce pays considère alors l’artiste comme un citoyen de second ordre. Les Etats-Unis sont un pays fondé par des hommes qui ont quitté l’Europe, ses monarchies, le poids, l’opulence de l’Eglise catholique pour « de bonnes raisons » et l’artiste y est vu comme le symbole de cet ancien monde, puisque, après tout, les rois et l’Eglise étaient les premiers mécènes. Le changement de statut intervient à la fin du XIXe siècle avec l’émergence d’une nouvelle classe sociale, ceux que l’on appelle les robber barons, les « barons voleurs ». Ce sont les nouveaux industriels qui font très vite d’énormes fortunes, liées à la conquête de l’Ouest, dans la sidérurgie ou le transport ferroviaire. Pour asseoir leur respectabilité sociale sur le plan symbolique, ils achètent et collectionnent des œuvres d’art, puis créent des musées à partir de leurs collections.

Quelle est la spécificité de Mark Rothko ?

C’est un peintre engagé qui va vers l’art pour des motivations sociales et politiques plus qu’esthétiques. Il n’y a pas de tradition artistique dans sa famille, il n’a pas de talent particulier de dessinateur, il n’est jamais allé au musée avec ses parents et son éducation artistique est rudimentaire. En revanche, c’est un vrai intello. Il a eu une expérience extrêmement dure de migrant, repoussé de l’empire russe par les pogroms. Il se retrouve isolé dans la ville de Portland, dans l’Oregon, où son père s’est installé, vivant dans un ghetto de juifs russes au milieu de juifs allemands, plus riches, plus arrogants et mieux intégrés.

A Yale, il est aussi rejeté par les Wasp et les fraternités de l’université, antisémites, parce qu’il est juif et immigré. C’est après avoir abandonné Yale, en 1923, qu’il visite un atelier. Sa formation essentielle est le Talmud. Rothko est emblématique d’une trajectoire, de ce groupe de peintres juifs qui se confrontent à deux autres écoles. L’une, locale et régionaliste, avec un peintre comme Thomas Hart Benton qui est malgré tout le maître de Pollock, et celle des abstraits européens comme Kandinsky ou Mondrian. Les juifs immigrés deviennent ainsi des vecteurs de modernité à l’intérieur des Etats-Unis.

Rothko est il religieux ?

Rothko est un juif séculier, comme l’était déjà son père pharmacien, progressiste. Pourtant, c’est ce père qui l’inscrit, dès l’âge de 3 ans, dans une école talmudique. La démarche peut paraître paradoxale. Il s’agit selon moi d’un réflexe de repli archaïque. Après cette formation religieuse, Rothko part aux Etats-Unis retrouver son père, qui meurt six mois après son arrivée. Et, pendant un an, chaque jour, ce petit garçon — il a 11 ans — va au nom de la famille réciter le kaddisch, comme le veut la tradition.

Il n’a plus jamais remis les pieds dans une synagogue ensuite. Mais il reste un homme du Livre, totalement imprégné de cet univers religieux. Je vois cela dans The Artist’s Reality, le livre qu’il écrit en 1940. Il y parle du statut de l’artiste. Il analyse l’histoire de l’art et des artistes et se demande pourquoi l’âge d’or a disparu. On y trouve un très beau chapitre sur la fonction sociale de l’artiste. Il y parle du tikkun olam, la réparation du monde, selon la tradition juive. Il se demande pourquoi l’artiste aux Etats-Unis, à cette époque, les années 40, n’a pas l’éclat, la reconnaissance, l’impact qu’il a eu à d’autres époques, comme au temps de la Renaissance florentine. Il pense que l’artiste a pour mission de réparer le monde. Qu’il s’agit de la mitsva [bonne action, ndlr] de l’artiste. Il est habité par son idée de mission, de fonction symbolique de l’art.

Il a fait du figuratif à la Hopper, du symbolisme, du surréalisme, avant de trouver sa voie. Quel a été le déclic ?

Les deux éléments qui seront déterminants pour l’affirmation de son esthétique ont été la rencontre avec Clyfford Still à San Francisco et la découverte de l’abstraction, puis la révélation d’une toile de Matisse, l’Atelier rouge, qu’il découvre peu après son acquisition par le MoMA en 1949.

Sa recherche ne doit surtout pas être réduite à une question de palette, avec une évolution vers des teintes de plus en plus sombres, notamment parce qu’il haïssait qu’on le réduise, comme le faisaient certains critiques au début, à un peintre décoratif. Il ne voulait pas que l’on voie simplement ses tableaux : il cherchait à créer une expérience totale chez celui qui les regarde. Il voulait déterminer jusque dans ses moindres détails le dialogue créé entre ses œuvres et le spectateur. Il aimait savoir comment elles seraient exposées dans les musées, comment était la salle, la lumière. Il était aussi précis dans ses exigences sur l’accrochage de ses toiles : leur hauteur par rapport au sol, la couleur des murs — estimant qu’un blanc trop blanc dénaturait ses tableaux. C’est particulièrement évident dans la chapelle de Houston, qui est sa plus grande œuvre, devenue un grand lieu de pèlerinage œcuménique et politique.

S’est-il inspiré des techniques des peintres de la Renaissance qui le fascinaient ?

Il adorait ces artistes, aussi bien Léonard de Vinci, Giotto que Michel-Ange, Piero della Francesca ou Fra Angelico. L’Italie était d’ailleurs le pays européen qu’il préférait avec la Grande-Bretagne. En lui coexistaient l’intellectuel, l’éducateur, mais aussi l’artisan qui combinait des techniques très anciennes et des découvertes très récentes. Ainsi, pour la chapelle de Houston, il prépare la couche de fond avec une peinture à l’œuf — a tempera —, une technique qui était celle de Piero della Francesca, puis il continue avec des couches fines ce qui donne des couleurs très douces et très lumineuses, avec une transparence intrinsèque. C’est un effet très particulier qu’on ne peut pas atteindre avec une peinture à l’huile. Mais, en même temps, il mêle ces couleurs avec de l’acrylique, ce qui donne à ses œuvres une luminosité très particulière, comme venant de la toile elle-même, presque phosphorescente, qui accroche la rétine. Le spectateur ne peut s’arracher de la toile.

Comment arrive le succès ?

Il n’a pas vraiment gagné sa vie avant de rencontrer Sidney Janis, qui était le plus grand marchand de l’époque. Avant, il vivait misérablement. A la fin des années 50, alors qu’il est quinquagénaire, il commence vraiment à exploser. Dès lors, les choses vont très vite. Il commence à s’inscrire dans le monde des galeries, des musées, des grandes expositions. Des commandes arrivent. Si l’artiste est l’acteur manifeste du monde de l’art, pour émerger, il doit être entouré d’autres acteurs « dynamiques » : les critiques, les commissaires d’exposition, les conservateurs et les directeurs de musées, les collectionneurs… Tous ceux qu’il appelait les parasites — ce qui ne l’empêchait pas d’avoir des relations très étroites avec certains d’entre eux. Il est alors un peintre reconnu, qui vend bien ses toiles, que l’on vient chercher pour réaliser des fresques dans le restaurant de luxe du gratte-ciel Seagram de Philip Johnson, à New York. D’où les dures critiques de ses amis du début, comme Clyfford Still. Ce succès est en même temps assez éphémère car, avec le marchand et galeriste Leo Castelli, qui arrive sur le devant de la scène artistique en 1958, une nouvelle génération - celle des post-dada avec Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, puis Andy Warhol - fait passer au second plan ces expressionnistes abstraits - dont Rothko - qu’ils détestent.

Aujourd’hui, Rothko est le peintre abstrait le plus coté. Pourquoi ?

Certains de ses tableaux ont été vendus à 80 millions de dollars [59,3 millions d’euros], plus que Jackson Pollock. En mai 2012, Orange, Red, Yellow (1961) a été ainsi adjugé à près de 87 millions de dollars. Mais récemment encore, ils étaient beaucoup moins chers. Quand ses deux enfants, après quatorze ans de procédure judiciaire, ont pu finalement récupérer les 798 œuvres indûment captées après le suicide de l’artiste en 1970 par son marchand, la nouvelle Fondation Rothko a proposé ses œuvres à de nombreux musées européens pour des sommes relativement modiques. Sans aucun succès en France, où il n’y a en tout et pour tout, dans les collections publiques, que deux toiles de Rothko au centre Pompidou.

Il est de retour dans son pays d’origine, la Lettonie. Comment cela s’est-il fait ?

Un centre Rothko a été inauguré en avril à Daugavpils — le nom letton de Dvinsk, sa ville de naissance, au sud d’une Lettonie indépendante et membre de l’Union européenne. C’est, après la National Gallery de Washington, la Tate Gallery de Londres et la chapelle Rothko à Houston, le quatrième espace à présenter au public une collection permanente substantielle des œuvres du peintre. Cela est d’autant plus extraordinaire que, dans cette république balte, où 90% de la population juive a été exterminée par les Einsatzgruppen nazis, il n’y avait pas le moindre livre sur ce peintre durant toutes les années soviétiques. Ses enfants sont venus et ont prêté des œuvres d’une valeur de près de 500 millions de dollars [371 millions d’euros], dans une logique qui est celle du tikkun olam, « la réparation du monde » qui fut au cœur de la quête de leur père.

Marc Semo, François Sergent, Libération, 8 novembre 2013.

The Rothko room. The Phillips Collection, Washington, DC.

Photo : Robert Lautman. ZOOM : cliquer sur l’image.

La création à la recherche du bien, le cas Rothko

Monique Canto-Sperber, Questions d’éthique, le 13/02/2014

avec Annie Cohen-Solal

"Mark Rothko" chez Actes sud une monographie, qui retrace le parcours du peintre et met en évidence l’importance de la judéité de Mark Rothko dans sa carrière d’artiste, mais aussi d’intellectuel ou d’éducateur.

Mark ROTHKO (1903-1970)

Une vie, une oeuvre par Matthieu Garrigou-Lagrange, 22/03/2014

Rothko était très agacé lorsqu’on évoquait le zen ou les pratiques mystiques orientalistes pour décrire son travail. Sa peinture, toute colorée qu’elle soit, n’était en rien le fruit d’une recherche d’apaisement. Elle n’avait rien de décoratif, ni de plaisant, au contraire. Pour preuve : quand, en 1958, un grand restaurant New Yorkais lui commande une fresque, il « n’accepte cette tâche que comme un défi, avec des intentions rigoureusement malveillantes ». Après quelques semaines de travail, dinant dans ce fameux restaurant, il se rend compte de l’impossibilité d’honorer son contrat, même en le dévoyant : « J’interdis à quiconque mangera ce type de nourriture pour ce type de prix, de jamais regarder aucune de mes œuvres ! ». La profondeur métaphysique des toiles de Rothko, l’angoisse et la révolte dont elles sont chargées, voilà le fil invisible de ce numéro d’Une vie, une œuvre.

Avec :

Annie Cohen-Solal, auteur d’une biographie de Rothko (Actes Sud)

Annie Cohen-Solal, auteur d’une biographie de Rothko (Actes Sud)

Stéphane Lambert, écrivain, Mark Rothko : rêver de ne pas être (Les impressions nouvelles)

Stéphane Lambert, écrivain, Mark Rothko : rêver de ne pas être (Les impressions nouvelles)

Marcelin Pleynet, critique d’art

Marcelin Pleynet, critique d’art

Isy Morgensztern, réalisateur d’un film sur Mark Rothko (Ed. Montparnasse), professeur en histoire des religions

Didier Mencoboni, plasticien

Didier Mencoboni, plasticien

La dernière oeuvre de Rothko avant sa mort

Mark Rothko, Sans titre, 1970.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Sites sélectionnés par Annelise Signoret, de la Documentation de Radio France :

Site dédié à Rothko sur le site de la National Gallery of Art de Washington. A noter le chapitre « Mythes et symboles ».

Biographie, expositions, œuvres sur le site de la Pace Gallery (New York, Londres, Pékin)

Site de la Chapelle décorée par Rothko située à Houston, Texas (USA)

Vidéos sur Rothko à regarder sur YouTube

Interview de Kate Rothko, la fille de Mark Rothko (1)

Interview de Kate Rothko, la fille de Mark Rothko (2)

Artistes et déracinement : le cas de Mark Rothko

Annie Cohen-Solal, Université de Caen

Collège de France, 13 octobre 2016

Face à la « crise des migrants » qui mettrait à l’épreuve les défenses sécuritaires de l’Europe, le cas des artistes est particulièrement édifiant. Depuis Vasari, on sait que le déplacement géographique est capital dans la profession artistique, lieu de l’interculturel par excellence. De fait, aux XX et XXIe siècles, sous l’effet des guerres et des régimes totalitaires, les « contacts entre migrants et sociétés » ont modifié la scène artistique de manière inéluctable, préfigurant les formes culturelles cosmopolites qui sont les nôtres.

Pour le peintre Mark Rothko (1903-1970) qui émigra aux USA en 1913, l’expérience du déracinement provoqua des expériences violentes dans ses relations avec les institutions et dans ses interactions avec certains acteurs d’une société capitaliste triomphante – un contexte hostile, dans lequel il produisit une œuvre pionnière et toujours vibrante aujourd’hui.

La pérennité du message de Rothko souligne à nouveau l’urgence de considérer avec attention la fonction de l’artiste émigré ou exilé. Comment des créateurs tels que Pablo Picasso, Sheerin Neshat, Anish Kapoor, Huang Yong Ping, Christo Javacheff ou Adel Abdessemed, confrontés aux défis du déplacement spatial, négocièrent-ils leur propre déracinement pour configurer des lexiques inédits ou dessiner des sphères politiques, éthiques et anthropologiques, qui font exploser visions identitaires et frontières nationales ? En ce sens, aux avant-postes, échappant aux déterminations imposées par le pouvoir, ne proposent-ils pas de nouvelles dynamiques sociales et civiques tout autant que des mutations esthétiques ?

Documents utiles

Rothko Chapel, Houston (Texas)

Rothko Journal : Tracing Rothko’s Vision Throughout the World

RADIO PALETTES : MARK ROTHKO

Musique : « If You Could See Me Now » de Chet Baker.

[1] Mark Rothko est né à Dvinsk, Russie, le 25 septembre 1903. En 1913, il quitte la Russie avec sa famille qui s’installe aux États-Unis. Il étudie à Yale University, puis brièvement à « Art Student League » avec Max Webers.

[2] On sait que c’est vers cette époque que tous les peintres américains qui vont compter sortent du surréalisme (Pollock, de Kooning, Motherwell).

[3] Entretien entre Paul Cézanne et Joachim Gasquet, Bernheim jeune édit., Paris, 1921.

[4] Mark Rothko cité par Elaine de Kooning in Art News Annual, 1918.

[5] Philippe Sollers, « Le mur du sens », Art de France, 4 [1964], 239-51. A.G.

[6] Texte repris dans Comme la poésie la peinture (2010).

[7] Sur, entre autres, l’exposition rétrospective des œuvres de Rothko au Whitney Museum, voir mon livre Rothko et la France, L’Épure, 1999.

Marcelin Pleynet et Philippe Sollers

Marcelin Pleynet et Philippe Sollers

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

Le numéro 515 d’art press (novembre 2023) consacre un petit dossier à « Mark Rothko vu d’Europe ». Au sommaire : la republication de Mark Rothko, Psaume par Philippe Sollers, un texte de 1979 (cette fois illustré par la reproduction de la toile ci-dessous), et Rothko-Hartung, affinités électives, Interview de Thomas Schlesser par Julie Chaizemartin.

Mark Rothko, Ochre, red on red, 1954.

Photo A.G., 18 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le sommaire du numéro 515 d’art press.

Dans Rouge, nouvelle production signée Jean-Marie Besset et adaptée d’une pièce de John Logan qui avait marqué les esprits aux Etats-Unis, Niels Arestrup se glisse dans la peau du peintre — génial et torturé — Mark Rothko, qui se suicida en 1970. Une performance exceptionnelle récompensée hier par le Molière du Comédien dans un spectacle de théâtre privé... LIRE ICI.