Jugez-en !

Le Point lui consacre un dossier : « Philippe Muray, prophète de notre temps »

Jamais nous n’avons été aussi proches du monde décrit par l’auteur de « L’empire du Bien ». De quoi donner envie de relire ce visionnaire !

Par Saïd Mahrane

Le Figaro

Dans sa série de l’été : Les grands essais du XXe siècle Le Figaro a retenu : « L’Empire du Bien », de Philippe Muray par Elisabeth Lévy

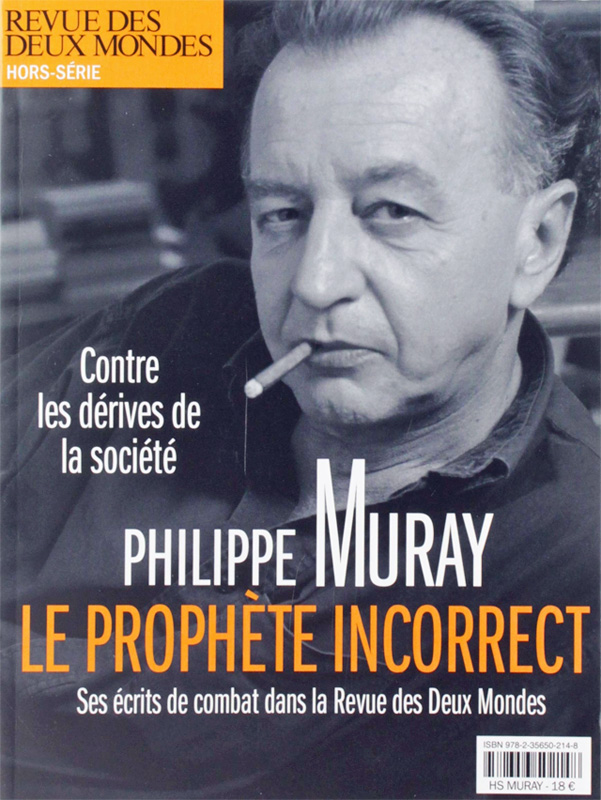

La Revue des deux mondes lui avait consacré un beau numéro spécial en mai : « Le philosophe incorrect »

sur amazon.fr

Réédition

le 29 aout 2019

Editions Perrin, « Tempus »

160 pages

Le maître-pamphlet contre la pensée unique.

Première publication 1991

Depuis la "fin de l’histoire", l’emprise de la bien-pensance et de l’altruisme ne cesse de grandir (et que dire d’aujourd’hui, vingt ans plus tard !) : nous vivons à l’ère des conformismes, des fausses idoles médiatiques et du vide universel au nom d’un humanisme privé d’humanités... La dictature du prêt à penser et de la bienveillance, rançon de l’inculture, empoisonne nos vies de joyeusetés factices dans laquelle l’homme contemporain se perd. C’est contre ce paradoxe permanent que l’auteur nous invite avec humour à conjurer la pensée unique et la lobotomisation des esprits. Et à célébrer la liberté de penser, et donc de critiquer, avec un humour flamboyant et ravageur.

Publication du tome III de son Journal

A paraître le 18 octobre 2019

aux éditions Les Belles Lettres

Ultima Necat III : Journal intime (1989-1991)

700 pages

Philippe Muray, prophète de notre temps

Philippe Muray, prophète de notre temps

Visionnaire. Jamais nous n’avons été aussi proches du monde décrit par l’auteur de « L’empire du Bien ». De quoi donner envie de relire ce visionnaire !

Par Saïd Mahrane

Le Point 15/08/2019

Philippe Muray croqué par Dusault.

Heureux qui comme Philippe Muray, le matin au réveil, ouvrait le journal Libération pour y trouver son pain bénit. Ou « un pesant d’or ». Cigarette Boyards au bec, il tournait les pages, lisait les titres, prenait connaissance des thèmes, puis son œil –qui avait la vitesse d’un algorithme– détectait le mot, la phrase qui lui servirait de point d’appui à une chronique. Ce mot, cette phrase qui relevait de l’injonction, de la dénonciation ou de l’innovation sociétale avait pour lui valeur d’aveu, d’élément à charge. On ne mesure pas assez ce que doit l’auteur de « L’empire du Bien » à Libération, qu’il percevait comme un concentré rédactionnel –et jusqu’à la caricature– de tout ce qu’il pourfendait. Ce journal n’était rien d’autre, à ses yeux plissés, que la gazette d’Homo festivus, expression née dans le premier tome d’« Après l’Histoire » (Les Belles Lettres, 1999), qui désigne, en somme, les inventeurs du bonheur pour tous. Mais dans le fond, en y réfléchissant bien, n’est-ce pas plutôt le chroniqueur de Libération qui, avant d’écrire son papier, se demandait quel thème il allait aborder pour emmerder Muray ?

C’est la configuration classique des ennemis qui se nourrissent l’un l’autre. Il suffit que l’un d’eux défaille pour que l’autre meure à son tour et qu’il n’y ait plus match. Libé vit encore, plus festivus que jamais ; Muray aussi, que l’époque ressuscite, comme un antigène génère son anticorps. C’est grâce à Yasmina Reza que Fabrice Luchin l’a découvert, en 2010, avant qu’Anne Sefrioui, la femme de l’écrivain, ne lui demande de le lire sur scène. Un tabac. En octobre, Les Belles Lettres publieront le volume III de son journal (voir extraits p.54). Les éditions Perrin rééditent « L’empire du Bien », qui sortira fin août. Et la Revue des Deux Mondes a consacré un excellent hors-série au « prophète incorrect », qui fut deux ans son chroniqueur. « Ce succès posthume n’est que justice. Tous les jours, je vois évoluer le monde décrit par Muray », explique Benoît Duteurtre, qui fut son ami et collègue à L’Atelier du roman.

Extraits de « L’empire du Bien », publié en 1991aux Belles Lettres et réédité chez Perrin (« Tempus », 160p., 8€) le 29 août.

« En 1991, le Bien n’était encore pour ainsi dire qu’en enfance. Il était loin de connaître tous ses pouvoirs. Il essayait ses forces. Il avait quelque chose d’un bébé hésitant, bafouillant, d’un bambin certes déjà monstrueux, et qui bénéficiait d’une bonne santé préoccupante, mais on pouvait toujours espérer qu’il lui arriverait un accident, une maladie, la mort subite du nourrisson, quelque chose enfin qui sauverait l’humanité du péril fatal que sa rapide croissance, son extension irrésistible faisaient peser sur elle. »

Muray est mort en 2006d’un cancer du poumon, il avait 60ans. Il en aurait 73aujourd’hui, et la vie aussi technique que tragique en ces années 2010lui aurait fourni du gros grain à moudre. L’époque lui aurait en outre conféré un traitement particulier, car Muray ne voyait pas seulement juste, il avait les mots et l’esprit pour déconstruire les déconstructeurs, soit les armes qui manquent parfois à nos « mécontemporains ». « Il a inventé un son » (Luchini). Adolescent, il voulait être peintre ; on saisit pourquoi. Et même les maîtres ne lui sont pas toujours égaux. Houellebecq n’a pas sa dialectique. Finkielkraut n’a pas son génie créatif. Dans son « XIXe siècle à travers les âges », il s’intéressait à l’occultisme des figures socialistes de la période ; dans son cas, c’est comme si la communication avec Léon Bloy, Céline, Balzac était permanente.

Un visionnaire ? D’abord, un témoin. En 1983, il enseigna la littérature à Stanford, en Californie. Ou l’antre du Bien, ou le laboratoire des nouvelles mœurs, celles qui nous arrivent encore aujourd’hui à travers le start-up spirit. « Palo Alto, 29janvier 1983. Céline était encore bien optimiste quand il disait qu’il suffisait de rester longtemps quelque part pour que les choses et les gens se mettent à pourrir autour de vous. Moi, quand j’y arrive, tout de suite ça y est ! » écrit-il à sa femme. Avant tous, en effet, il a vu ce qui relevait de la rupture civilisationnelle dans une paire de rollers en ligne, ce qu’il y avait de dévastateur pour le vrai vivre-ensemble dans la multiplication des fiertés identitaires et d’attentatoire à la liberté d’expression dans la pensée moralisatrice. « L’homme est une vieille erreur en train d’être corrigée, un antique dérapage en cours d’effacement, une sorte d’hérésie qui rentre dans le rang. »

Mi-ronchon, mi-rigolard. Bien qu’il s’en défendît, il fut un théoricien, un vrai, celui de l’entrée de l’Homo politicus dans l’ère sociétale, au détriment de l’austère économique et social. Il fallait saisir le caractère festif de la doctrine progressiste, dont l’apparence joyeuse et « diversitariste » ô combien attractive peinait à cacher un véritable projet de société, une manière d’être individualiste et narcissique. Le Jack Lang des années 1980en était la parfaite incarnation, selon Muray. L’écrivain n’était pas seulement l’annonciateur mi-ronchon, mi-rigolard de ce qui allait advenir, il était aussi une sorte de sociologue, qui avait lu Balzac et Debord, qui lisait quotidiennement Libération et France-Soir, et qui n’ignorait pas le pouvoir prescripteur d’une élite médiatico-politique sur la société quand le ruissellement opérait encore. Avec, pour cette élite, ce véritable dessein : faire de nous des enfants, tout en plaçant les nôtres au centre de tout. « Ce n’est même pas dans le Père Noël qu’Homo festivus veut que nous ayons foi : c’est dans les enfants qui croient au Père Noël. Car le festivocrate est d’abord infantophile. » Qui peut dire, au regard de l’influence croissante du marketing « rose layette » dans nos vies et de ces dadais en trottinettes électriques qui slaloment dans les rues de Paris, que Philippe Muray avait tort ? « Le Bien a empiré », affirmait-il. On l’a dit réac. Il ne souhaitait pourtant aucune reconstitution du passé. « C’est idiot. » Il voulait seulement son respect, et réclamait la liberté pour qui voulait fumer, critiquer l’art moderne ou voir dans la femme un être d’amour, mais aussi de chair. Daniel Lindenberg, l’auteur du « Rappel à l’ordre » (Seuil), l’avait mis dans sa liste de nouveaux réactionnaires. L’historien des idées critiquait la verve murayienne, « intarissable quand il s’agit de ridiculiser le “festivisme contemporain” ». C’était pourtant une règle à laquelle il ne fallait pas déroger : ne jamais s’attaquer à l’auteur du formidable « Céline » sans avoir de très solides arguments, au risque d’une réponse magistrale. En l’espèce, ce fut le cas. Le texte publié dans Le Figaro s’intitulait « Les nouveaux actionnaires ». Extrait : « Le petit enquêteur sait déjà tellement de quoi et de qui il va remplir son panier à salade qu’il n’a même plus besoin d’y penser ; encore moins de définir le bric et le broc qu’il doit désigner à la vindicte. Il lui suffit de choisir quelques boucs émissaires hétéroclites, Houellebecq, Finkielkraut, Dantec, Manent, Gauchet, etc., et de les déloger de leurs univers respectifs(…) pour leur faire jouer le rôle d’épouvantails dans un débat préfabriqué (…) L’enquête du petit enquêteur est surtout et d’abord un travail de cochon. J’ai pu le constater à propos d’un sujet sur lequel j’ai de vagues lumières : moi-même. »

« La liberté de penser a toujours été une sorte de maladie, nous voilà guéris à fond. (…) Jamais le troupeau de ceux qui regardent passer les images n’a été plus sensible aux moindres écarts qui pourraient lui porter préjudice. Jamais le Bien n’a été davantage synonyme de mise absolue en commun. »

« La liberté de penser a toujours été une sorte de maladie, nous voilà guéris à fond. (…) Jamais le troupeau de ceux qui regardent passer les images n’a été plus sensible aux moindres écarts qui pourraient lui porter préjudice. Jamais le Bien n’a été davantage synonyme de mise absolue en commun. »

Mais allons au fait : sa cible, c’était la gauche. « Evidemment, la gauche et la pensée dominante, selon Benoît Duteurtre. La gauche incarne les valeurs sociétales du temps. De surcroît, elle n’aime pas trop la critique, c’est suffisant pour provoquer Muray. » Dès lors, on comprend mieux ces mots : « Le Bien comme la Fête sont chatouilleux, susceptibles, irritables. »

Et l’homme dans tout ça ? Qui était Muray une fois Libération refermé ? S’il n’aimait pas l’idéologie fêtarde, il adorait le rire. Ses proches sont unanimes : il était drôle ! « A mon sens, il a été un grand rabelaisien. Il a été la personnification du “gai savoir” de Nietzsche. Il avait la qualité innée de tout grand romancier : l’humour », confie le fondateur de L’Atelier du roman, Lakis Proguidis. « Il avait beaucoup d’humour,confirme Dany de Ribas, qui fut son attachée de presse aux Belles Lettres. Il venait me voir dans mon bureau, un cigarillo à la bouche, j’étais en apnée. Nous faisions le point sur la promotion d’un livre. En général, il refusait toutes les émissions, en dehors de celle d’Alain Finkielkraut sur France Culture. Il était cohérent, il refusait le spectacle. » Combien dénoncent aujourd’hui ce même spectacle tout en y participant ? Dany de Ribas le décrit également comme « très pro », « ponctuel » et facile, pas du genre capricieux : « Il ne m’a jamais embêtée. » Quand une attachée de presse le dit, il faut le croire. Elle a aussi vu de près la machine murayienne, cet œil qui s’arrête sur l’infime détail qui fournira la grande chronique. « Dans un taxi, il parlait peu, il observait l’extérieur, les rues qui défilent. Il voyait des choses qu’on ne voyait pas. »

« Ensemble, désormais, le Bien et la Fête, leurs puissances réunies ne se connaissent pas de limites ; et elles se fondent, pour commencer, sur la puissance inventée de leurs prétendus ennemis, dont ces bons apôtres ne cessent de dénoncer la virulence mensongère et les malfaisances archaïques. Le Bien comme la Fête sont chatouilleux, susceptibles, irritables. Ils s’alimentent au sentiment de persécution. D’avoir réduit au mutisme toute opposition ne leur suffit pas ; il faut tout de même qu’ils en agitent sans cesse l’épouvantail. »

« Club d’aficionados ». Muray ne roulait pas sur l’or. Si Sartre, en plus de la discussion, offrait des chèques aux sartriens fauchés, Muray récompensait les siens en leur ouvrant les portes de son bureau de la rue de la Gaîté, à Paris, pour y discuter de l’état du monde et de la société, de Dieu ou de la dernière tendance. Parfois, il offrait le déjeuner au Select. Ses proches formaient « un club d’aficionados » (Dany de Ribas), parfois jaloux de voir l’œuvre du maître largement partagée. Duteurtre en était, comme les journalistes Elisabeth Lévy (de droite) et Aude Lancelin (de gauche), les écrivains-journalistes Sébastien Lapaque et Philippe Delaroche…

Les apparences font qu’on l’imaginerait volontiers en solitaire acariâtre. Or, à certains, il confiait son « horreur de la solitude ». Pour revenir à l’ennemi, non seulement il le considérait « mort »de l’intérieur, mais aussi malheureux. Il citait Proust :« On devient moral dès qu’on est malheureux. » Imaginez donc combien Philippe Muray était heureux.

Muray, le XIXe désossé

Anne Sefrioui : « Muray ou le plaisir de saboter ce monde ridicule… »

Anne Sefrioui, sa veuve, qui veille sur l’œuvre du penseur, a accepté de parler de son incomparable énergie créatrice.

Propos recueillis par Saïd Mahrane

Le Point, 15/08/2019

Inséparables. Anne Sefrioui et Philippe Muray, dans les années 1970.

Le Point : Comment interprétez-vous l’intérêt que suscite Philippe Muray, un peu plus de dix ans après sa mort ?

Anne Sefrioui : Je crois que de plus en plus de lecteurs sont frappés par la justesse de ses observations sur les changements de mœurs, dont certaines ont été faites il y a près de trente ans et sont restées d’une actualité étonnante. Muray avait compris depuis longtemps que nous allions vers le monde des trottinettes, des affaires de harcèlement sexuel, de genre, etc., et il l’a anticipé avec une liberté de ton, une férocité et une drôlerie exceptionnelles. Dans le politiquement correct d’aujourd’hui, je pense qu’il apporte un soulagement à beaucoup de lecteurs, une bouffée d’air, si j’en crois les courriers que je reçois. A cela il faut ajouter des raisons objectives, comme les lectures données par Luchini il y a quelques années, qui ont incontestablement élargi son public.

Ses contempteurs le disaient « réactionnaire ». Qu’était-il véritablement ?

Vous savez comme moi que ce mot n’a pas beaucoup de sens, aujourd’hui moins que jamais. Il a été brandi par ceux qui ne supportaient pas la vision critique de Muray, et surtout son refus d’adhérer au monde merveilleux, vertueux et transparent que la gauche nous dessinait comme avenir dans les années1980-1990– et qui est aujourd’hui intégré par tout le monde. Il a voulu surtout dénoncer la propagande des médias, la marche forcée vers ce qu’on nous vendait comme « progrès » et l’autocélébration qui accompagne ces « avancées », au travers les « prides » les plus diverses. Mais il n’était pas pour autant conservateur. Il a d’ailleurs dit clairement : « Ce n’était pas mieux avant, c’était mieux toujours . » Ce qui place la question sur un autre registre.

Pourquoi préférait-il la lecture de « Libération » à celle du « Figaro » ?

Pour repérer les changements de mœurs, Libération et Le Monde était bien plus poissonneux ! C’est là que s’exprimaient les revendications nouvelles, identitaires, sexuelles, juridiques, tout cela dans une prose militante. C’est dans ces journaux en particulier qu’il a analysé les injonctions au Bien, à une morale nouvelle, à reconsidérer les différences pour mieux les abolir finalement. Les mutations, le « progrès » venaient de la gauche, c’était donc là qu’il fallait chercher et comprendre le mécanisme de terreur idéologique qui se mettait en place.

Pourquoi a-t-il consacré tant d’énergie à pourfendre les travers progressistes de son époque ? Qu’est-ce qui était véritablement en jeu, selon lui ?

Il a vu le monde se transformer sous ses yeux avec un effarement parfaitement sincère. Il a donc utilisé toute son énergie, engagé tout son être pour disqualifier cette post-histoire dans laquelle nous vivons désormais. La bataille était perdue d’avance, il le savait, mais il a voulu au moins s’octroyer le plaisir de saboter, littérairement, ce monde ridicule… Je vous citerai une de ses phrases qui résume bien l’entreprise : « C’est une grande infortune que de vivre en des temps si abominables. Mais c’est un malheur encore pire que de ne pas tenter, au moins une fois, pour la beauté du geste, de les prendre à la gorge. »

Des penseurs critiques de la société qui participent à son spectacle, on en connaît. Muray, lui, s’est tenu à l’écart de la scène médiatique, des honneurs et des mondanités. A quoi cela tenait-il ?

Il était simplement cohérent : on ne peut pas dénoncer les médias, le spectacle, les faux-semblants, et manger au même râtelier. Avant tout, il voulait être libre : c’est pour cela qu’il n’a jamais voulu s’engager dans une institution quelconque, enseignement, presse ou édition, et qu’il a préféré vivre de ses activités d’écriture alimentaire. Pas toujours drôles, mais qui lui ont permis d’échapper à toute sujétion. Y compris aux obligations mondaines. Et puis il travaillait énormément, et fréquenter ses contemporains ne représentait vraiment pas une priorité…

« Les féministes profitèrent récemment de l’émotion soulevée par les sinistres déclarations antisémites de je ne sais plus quel vieux cinéaste pour rappeler qu’elles avaient dans leurs fonds de tiroirs deux ou trois projets antisexistes de derrière les fagots qui ne demandaient qu’à être adoptés. Ça n’avait pas le moindre rapport, mais personne ne s’en est étonné. »

Parmi les auteurs qui l’ont inspiré, on trouve Léon Bloy, Georges Bernanos, Céline. Il aimait également Diderot, Baudelaire et Nietzsche. Auquel doit-il le plus ?

A tous ceux-là et à bien d’autres, à Balzac, à Lacan, mais surtout à lui-même, puisqu’il a su prendre chez ces auteurs exactement ce qui lui était nécessaire, sans devenir le disciple de quiconque. Les lectures de Muray sont considérables : derrière le brillant « essayiste », le pamphlétaire qu’on redécouvre aujourd’hui, il y a un homme au savoir immense en littérature comme en histoire, en philosophie ou en peinture.

Le pamphlétaire, inventeur d’« Homo festivus », n’occulte-t-il pas trop souvent le romancier qu’il était ?

Sous la forme romanesque proprement dite a paru « On ferme », en 1997, d’ailleurs pas assez lu, injustement, et qui présente une des facettes de sa comédie humaine. Mais le roman peut prendre d’autres formes, en fonction de l’époque : Muray avait compris que, pour rendre compte d’une société qui célèbre sans cesse sa propre image, l’imaginaire ne pouvait plus lui servir de matériau. Plutôt que d’ajouter de l’imaginaire sur cette masse de fantasmes en inventant un récit, il a utilisé le récit des inventions et des mutations d’Homo festivus. Dans ses chroniques, dans son Journal, on voit défiler autant de personnages et de situations que dans les « Mémoires » de Saint-Simon…

Pouvez-vous nous parler de l’homme Muray, qu’on présentait parfois comme taiseux et solitaire, mais qui était aussi quelqu’un de très drôle ?

Un écrivain est par définition solitaire, et, en concevant quelque chose de nouveau et d’irritant pour ses contemporains, Muray s’exposait à l’isolement. Il l’acceptait parfaitement. C’était aussi assez conforme à son tempérament. Mais il a eu évidemment quelques amis, et tous ceux qui l’ont connu se souviennent de la gaieté des dîners avec lui, de sa fantaisie, de son incroyable humour qui vous entraînait fatalement dans son camp.

Lequel de ses livres aimez-vous relire parfois ?

J’ai toujours eu une affection particulière pour « La gloire de Rubens », sans doute le livre où Muray s’expose le plus, tout en parlant magnifiquement de peinture et d’histoire. C’est un formidable autoportrait, écrit à 46ans. J’ajouterais « Moderne contre moderne » – le titre est déjà un programme–, le dernier volume des « Exorcismes spirituels », où Muray est au sommet de son style. Et en le relisant aujourd’hui je constate à quel point ses textes ont gagné en puissance et en vérité.

Verbatim Extraits de « L’empire du Bien », publié en 1991 aux Belles Lettres et réédité chez Perrin (« Tempus », 160p., 8€) le 29 août.

« Tartuffe est de tous les temps ». Inédits de son Journal

Le tome III du Journal de Philippe Muray, « Ultima necat » (1989-1991), paraît aux Belles Lettres le 18 octobre. Extraits en exclusivité.

Le Point 21/08/2019

Style et pugnacité.

Philippe Muray chez lui, à Paris, en octobre 2000

ZOOM : cliquer l’image

12 février 1989. Les illusions naissent, elles meurent, chaque période sécrète son arsenal de stéréotypes. Aux religieux et aux politiques de jadis, succèdent ceux d’une pseudo-morale en expansion dans le philanthropisme médiatique. Mais qui serait assez rabat-joie pour oser deviner, en filigrane dans la surenchère caritative des plateaux, le spectre du lynchage éternel ? Tartuffe est de tous les temps, pourtant. Charity business et persécution : de la bienfaisance populaire aux tribunaux populaires il n’y a qu’un pas. D’ailleurs, comment faire participer le public au spectacle permanent, si ce n’est en lui offrant, à domicile, des procès ? Comment réaliser autrement l’idéal d’« interactivité » dont tout le monde se gargarise et qui a pour but de faire fusionner les individus-spectateurs avec la cause pour laquelle ils sont sommés de s’enthousiasmer sans possibilité de recul ? Qui dit consensus dit communauté, donc devoirs, donc culpabilisation diffuse et nécessaire, donc contrôle : voilà le réseau.

20 mars 1989. Je trouve sur mon répondeur un message m’invitant demain, chez Hallier, à un excitant « déjeuner d’écrivains ». L’horreur complète ! Des écrivains ! Je pourrais fréquenter n’importe quelle communauté passagère, des médecins, des managers, des dentistes, des comédiens. Mais des écrivains ! Est-ce qu’on peut imaginer quelque chose de plus débandant ? De moins désirable ? Hein ? Des écrivains ! Avec un s ! Le seul truc, le seul mot qui devrait être interdit de pluriel ! Une femme est une fiction enragée, furieuse, espérant son réalisateur, un scénario sans maître, un ensemble de dialogues errants sans les acteurs qui vont les dire, mille personnages en quête d’auteur, un organe sur le point de créer sa fonction. Une femme est une histoire attendant son bruit et sa fureur. Une femme est une réalité prête à tous les dépassements d’horaires de la fiction, un vrai plus vrai que le vrai, une nature plus forte que les arbres et les pierres. Un roseau ! Un roseau ! Le Roseau c’est elle ! En soi ! Par soi ! De haut en bas ! Et invincible ! Une femme est un roman. Un roman avant l’intrigue. En blanc. Avant l’action. Une longue digression sans rapport avec le sujet (d’ailleurs il n’y a pas de « problèmes » du roman, il n’y a que des problèmes de femme).

8 janvier 1991. Il faudrait des talents d’analyste dont les adversaires de cette réforme de l’orthographe sont dépourvus, pour repérer la bassesse de l’idéologie sous-jacente à toute l’entreprise. Globalement, l’ennemi désigné par le réformateur, c’est l’incohérence, ce sont les exceptions, c’est l’exception en soi. Son idéal est donc la norme et l’ordinateur (Libération du 9janvier 1991) : Rocard assure que le problème qui l’intéresse avant tout est « celui de la simplification de la langue au nom des besoins industriels de la France. Base irréfutablement démocratique, par conséquent, de toute cette campagne : il s’agit, en faisant disparaître toutes les fantaisies dont fourmille « notre langue retorse » (comme écrit Libération qui, sur ce sujet, se surpasse dans la saloperie : éloge des réformes étatiques de l’orthographe à travers les siècles, insultes multiples contre les opposants qualifiés d’« hystériques » ou d’« immobilistes », etc.), de mettre fin à l’« échec scolaire » (principe révolutionnaire classique : puisque tout le monde ne peut pas devenir l’élite, on guillotine l’élite). (…) En réalité, il n’y a aucune raison de s’élever contre cette abjecte menace de réforme si on n’y repère pas, d’abord et avant tout, la nouvelle tentative d’abus de pouvoir de l’Etat. Inutile de vous indigner contre cette entreprise imbécile et grotesque, si ce n’est pas avec le ferme projet, ici comme ailleurs, de briser les volontés d’asservissement sans cesse croissantes de la Bête étatique. (…) Malheureusement, les opposants eux-mêmes se montrent, et c’est bien normal, d’une naïveté spectaculaire : ils discutent, ils argumentent. Or on ne doit pas, on ne doit jamais discuter avec l’Etat, parce qu’on ne doit pas, on ne doit jamais discuter avec un animal furieux qui tente de vous déchiqueter.

« Ultima necat III » (1989-1991), de Philippe Muray (Les Belles Lettres, 700p., 33€). A paraître le18 octobre.

Les grands essais du XXe siècle : L’Empire du Bien, de Philippe Muray

Par Elisabeth Lévy

Le Figaro 16/08/2019

SÉRIE (6/7) - Figure respectée du milieu intellectuel parisien, l’écrivain publie en 1991 un essai iconoclaste dans lequel il dynamite les idoles contemporaines, les faux rebelles, le politiquement correct et la bien-pensance institutionnelle. Ses anciens amis ne le lui pardonneront jamais.

« L’Empire du bien » est réédité en poche chez Perrin, « Tempus ». En librairie le 29 août.

Nous sommes à l’automne 1991, deux ans après que la chute du mur de Berlin a supposément jeté les bases d’un monde pacifié par la démocratie et le marché, au lendemain de la première guerre du Bien, menée dans le Golfe par les Américains et leurs alliés dans le but explicite de faire le bonheur des populations bombardées.

La Fête de la musique a presque dix ans, le néoféminisme et sa passion persécutoire pointent leur nez, déjà l’antiracisme punitif accuse tous azimuts. L’avant-garde artistique et culturelle est au pouvoir, sans que quiconque songe à lui signaler que l’ordre ancien qu’elle prétend abattre a disparu depuis longtemps. Chacun est prié d’approuver bruyamment ces manifestations éparses d’un nouveau monde promettant de congédier à jamais les horreurs d’Auschwitz et du chemin des Dames.

Le bien, ennemi du bien.

Et voilà qu’un écrivain presque inconnu du grand public se met en tête de porter la mauvaise nouvelle. Le Mal a disparu de la circulation. Le Bien triomphe. Circulez, y a plus rien à combattre, l’Histoire est terminée. « Ce millénaire finit dans le miel. Le genre humain est en vacances », écrit ce prophète de malheur dans son essai L’Empire du bien, où il manie l’ironie cinglante comme une épée. Or, privé d’ennemi et majusculisé, ce Bien, qui est « ce qui reste de la Vertu quand la virulence du Vice a cessé de l’asticoter », est en réalité le pire ennemi du bien.

Sous couvert de cet imperium cordicole (de cordis, cœur), la civilisation moderne s’emploie à détruire tout ce que les Temps modernes avaient patiemment édifié, des cathédrales, vouées à accueillir des installations d’art contemporain, à l’individu autonome et souverain, dont la Révolution française aura été en même temps l’aurore et le crépuscule : délivré de ses chaînes catholiques et monarchiques, il en a créé de nouvelles et innombrables pour devenir cet être capricieux bardé de droits qui affirme sa singularité en faisant et plus encore en pensant comme tout le monde.

Le néohumain de Muray ressemble furieusement au dernier homme

« Point de berger, un seul troupeau », a écrit Nietzsche : le néohumain de Muray ressemble furieusement au dernier homme. Avide de jouissance à deux balles, il veut en finir avec les conflits, les divisions, les ratages et, comme rien n’est plus propice au ratage que la différence entre les hommes et les femmes, il entend l’effacer en attendant de pouvoir un jour criminaliser sa seule évocation.

Un malentendu consenti. Dans les cercles de l’ex-avant-garde qui, rassemblée sous l’étendard du parrain Philippe Sollers, fait la pluie et le beau temps dans La République des Lettres, Philippe Muray, toutefois, est loin d’être un inconnu. Ami du même Sollers, de Jacques Henric, de Catherine Millet - les fondateurs d’Art Press -, il a fréquenté, dans les années 1980, la petite bande de Tel Quel, haut lieu de fabrication de fumeuses théories littéraires après avoir été celui du soutien enthousiaste à la Révolution culturelle chinoise (ornière dans laquelle Muray n’est jamais tombé). Aux marges de la famille, il peut passer pour un de ses membres. Si un murmure flatteur a salué son XIXe Siècle à travers les âges (Denoël, 1984), c’est au prix d’un malentendu consenti, qui permettra, plus tard, d’accréditer la thèse d’un bon Muray progressiste et ensollersisé et d’un mauvais Muray dépeint en Raël des nouveaux réactionnaires.

Dans ce livre éblouissant, écrit en quelques mois d’exil sur un campus américain, Muray y avait déjà déclaré la guerre à son époque - donc à ses amis -, mais à fleurets encore vaguement mouchetés. Contre les prétentions de la modernité à incarner la Raison, il débusque le mariage clandestin qu’elle a contracté, dès l’origine, avec la pensée magique, se payant les illustres tourneurs de table comme Victor Hugo, Michelet ou George Sand. Tout en flinguant ce livre qui révèle le vilain secret de naissance du camp du Progrès, Bertrand Poirot-Delpech ne s’y trompe pas. « Le XIXe Siècle à travers les âges, écrit-il dans Le Monde (11mai 1984), mériterait de faire un petit événement si le public était encore libre de sa curiosité. » Par la suite, Muray publiera chez Grasset son roman Postérité et un merveilleux essai, La Gloire de Rubens.

L’Empire du Bien est en quelque sorte sa lettre de rupture avec le milieu littéraire. À 46 ans, Muray quitte les grands éditeurs qui lui tendent les bras et les à-valoir pour aller prendre ses quartiers aux Belles Lettres, maison vénérable, savante et discrète, dirigée par Michel Desgranges. Les deux hommes sont amis depuis 1969. « Philippe finit par admettre ce qu’il savait et, sans éclats - trop bien élevé pour les criailleries rancunières - il se sépara des pipole germanopratins qui le haïssaient et le craignaient pour être l’écrivain qu’ils ne pouvaient être », écrira Desgranges après la mort de l’écrivain en mars 2006.

« Un écrivain s’est échappé »

Sans éclats, certes, mais non sans éclat. Jusque-là, Muray conspirait clandestinement contre son temps, ses lecteurs pouvaient faire comme s’ils n’avaient pas mesuré l’exécration qu’il lui portait. Avec L’Empire du bien, il brûle ses vaisseaux. Plus de détours par le passé, plus de compromis, fussent-ils dictés par l’amitié. Muray défie son temps en combat singulier et merde à celui qui lira. « Un écrivain s’est échappé », résumera Sébastien Lapaque près de trente ans plus tard, dans un beau numéro spécial de la Revue des deux mondes. Désormais, il fait des personnalités, comme disait Péguy, donnant des noms propres aux maux qu’il désosse avec une férocité jubilatoire. Le livre paraît dans la collection « Iconoclastes », dirigée par Alain Laurent et Pierre Lemieux, qui a alors déjà publié, entre autres, Je fume et alors ?, de Jean-Jacques Brochier et La Peste verte dans laquelle Gérard Bramoullé s’en prend au « déferlement économaniaque ». Muray est en bonne compagnie.

On lui reproche de ne pas argumenter. De fait, il ne démontre pas, il montre, traçant des traits d’union entre des phénomènes disparates et révélant à ses lecteurs ce qui était sous leur nez mais qu’ils ne voyaient pas. « C’est comme un grand parc d’attractions qu’il faut visiter l’esprit du temps », annonce-t-il d’emblée. Au rythme haletant de son écriture, le lecteur parcourt toutes les diableries contemporaines qualifiées d’avancées. Fidèle au programme de son maître Balzac - le dévoilement de la comédie -, Muray met à nu les rouages orwelliens d’un mensonge qui nous fait appeler liberté la servitude, subversion le conformisme et homme le néohumain à roulettes qui peuple ce que nous nommons encore villes. Ce royaume du sucré fait preuve, observe Muray, d’une férocité implacable avec ses opposants, matés à coups de lois, de règlements et de néoprocès de Moscou. Visionnaire, voire prophétique, il annonce la délation généralisée, la mise au pas des singularités, la persécution encouragée qui vont naturellement de pair avec la victimocratie.

Certes, « L’Empire du Bien » ne cesse d’inventer de nouvelles lubies pour nous pourrir la vie, imposant partout son idéal de transparence et de vertu

Et, comme il reste son plus étincelant interprète, voilà ce qu’il note le 13novembre 1991 dans son Journal, dont le tomeIII paraîtra cet automne* : « Dans l’après-midi, une fille brune, à la tête aussi frisée que sa chatte, vient m’interviewer pour une revue qui porte au front son propre principe d’annulation : Magazine sans nom. J’y vais à fond sur le fanatisme persécuteur américain, les monstruosités de l’outing, la guerre civile délirante menée par toutes les minorités les unes contre les autres, l’espionnage et la dénonciation de tous par tous, des fumeurs par les non-fumeurs, des pédés “cachés” par les pédés militants, des harceleurs sexuels ou des Womanizer par les féministes, la haine généralisée, déchaînée, autogestionnée, l’interdiction de n’importe quoi (en ce moment - au nom de la collectivité et du coût des accidents - l’obésité, la moto, l’avortement, les sports dangereux), l’envie du pénal partout crépitante comme un incendie, la Justice saisie sous n’importe quel prétexte, par les alcooliques contre des bars, par des veufs ou des veuves de fumeurs contre des marques de cigarettes, l’instauration du règne terrorisant des victimes, toutes les victimes de l’Histoire, réelles ou supposées, la victimocratie infernale, la machine infernale et galopante de la victimocratie, le fascisme effrayant de la political correctness, l’accusation à tout faire de racisme balancée par chacun contre chacun,etc,etc. »

Ses lecteurs le savent, la réalité réalise ses projections les plus foutraques, ses prédictions les plus outrées. Pourtant, elle ne le rattrape jamais. Certes, L’Empire du Bien ne cesse d’inventer de nouvelles lubies pour nous pourrir la vie, imposant partout son idéal de transparence et de vertu. Au moins Muray nous a-t-il laissé un arsenal pour le ridiculiser. Il voulait déconner plus haut que son époque. Pari tenu.

* « Les Belles Lettres », en librairie le 18 octobre.

Extraits de ses contributions pour la Revue des Deux Mondes

Extraits de ses contributions pour la Revue des Deux Mondes

En octobre 1997, la Revue des Deux Mondes propose à Philippe Muray de tenir une chronique mensuelle. Dans son Journal, à la date du 2 novembre, l’écrivain trace les grandes lignes de ce qui deviendra son célèbre bloc-notes.

2 NOVEMBRE 1997

J’essaie de fariboler un début de brouillon pour la Revue des Deux Mondes...

L’une des meilleures façons de ne rien comprendre à la civilisation inédite qui est en train de se mettre en place est encore d’en dénoncer les aspects les plus vils et les plus visibles ; ses à-côtés économiques, par exemple. Toutes les indignations morales n’ont d’autre fonction que d’aider le citoyen de mainte¬nant à vivre en douceur les lendemains honteux de la disparition du monde concret. Il est parfaitement vain, pour ne prendre que cet exemple, de se plaindre du déferlement inédit d’Halloween en France et de sa récupération « par l’industrie et le commerce associés », comme l’écrit Libération le 31 octobre. De même qu’il serait bien trop tard pour y voir encore preuve de l’envahissement de la France par les États-Unis, ou de déplorer cette festivité supplémentaire comme un indice parmi d’autres de l’américanisation des esprits. Le triomphe soudain en France de cette fête n’est intéressant que parce que justement elle ne correspond à rien dans la culture, comme on dit, des Français. Par là elle participe à l’édification d’un nouvel univers privé de contenu dans lequel même France Télécom peut se précipiter sans faire rire personne et disposer des citrouilles ridicules dans les jardins du Trocadéro en annonçant la transformation de « ce lieu prestigieux en potager extraordinaire ».

Toutes les fêtes d’aujourd’hui se situent au-delà des fêtes.

L’univers hyperfestif est très précisément celui où il n’y a plus de jours de fête. C’est aussi celui où disparaît ce libre abandon au principe de plaisir qu’est l’usage de l’humour, de la drôlerie, du mot d’esprit, du rire critique, du non-sens. L’univers hyperfestif est donc celui où toute plaisanterie est plus que jamais guettée par le gendarme vertueux. La resacralisation tâtonnante du monde qu’opère l’âge hyperfestif, et la divinisation de l’être humain qui l’accompagne, s’accommodent mal du rire. Si déglin¬guée qu’elle se présente, l’Église hyperfestive ne supporte pas la profanation. Le régime qu’elle impose progressivement est la festivocratie : une théocratie d’après l’agonie de l’âge démocra¬tique et des derniers conflits. L’habitant de cette nouvelle planète, Homo festivus, n’a plus grand-chose à voir avec les êtres humains des anciennes civilisations.

Mais personne, en vérité, ne peut être dit Homo festivus parce que personne n’est autre chose qu’Horno festivus. À l’hyperfestif, pourrait être appliqué ce que Borges écrit du nominalisme :« Le nominalisme. jadis innovation de quelques¬ uns, embrasse aujourd’hui tout le monde ; sa victoire est si vaste cl si fondamentale que son nom est devenu inutile. Personne ne se déclare nominaliste parce que personne n’est autre chose. »

Sauf que le triomphe de l’hyperfestif, avec pour horizon le trans¬genre, donc l’effacement des individus, est celui précisément d’un « réalisme » (au sens de la vision antagoniste du nominalisme) néo-néo-platonicien et allégorique, un retour à l’abstraction, contre lequel lutte en vain le nominalisme (par qui, dit aussi Borges, est advenu le roman). Ce retour à l’abstraction n’a même plus besoin d’être plaidé. li est devenu le naturel même. Déjà plus rien ne peut être glorifié qu’à travers les fastes de l’hyperfestif. Dans Libération encore, je ne sais plus quel sociologue s’écriait il n’y a pas si longtemps : « Louons les nouveaux mouvements collectifs ! » Et l’individu de détailler les avantages de ces grandes vagues spontanées de mobilisation associative qui innovent, entre autres, « par l’animation de la rue et la théâtralisation des rela¬tions sociales ». Dans Libération toujours, on a pu voir Jack Lang, en octobre dernier, ramener soudain sa fraise d’ancien ministre en cours de recyclage clans l’événementiel et faire l’apologie de la « techno française » si « créative » en expliquant que les « fêtes techno sont un espace pluridisciplinaire ». D’ailleurs, elles ont « favorisé l’essor de toute une génération de jeunes artistes, mu¬siciens ou créateurs de mode, graphistes ou animateurs vidéo, acteurs de théâtre ou sculpteurs sur glace ». Jack Lang tenait à nous faire savoir qu’il protestait hautement contre la répression des rave-parties, d’autant que dans ces soirées, « où les artistes restent souvent anonymes, les différences de sexe ou d’origine n’existent plus ». Tous les anciens éléments de différenciation (condition nécessaire, bien entendu, à l’exercice de la pensée cri¬tique) sont en effet absorbés clans la fête de l’ère hyperfestive, laquelle n’est plus une fête mais l’affirmation d’une fierté ; donc l’approbation du monde comme fête ; et de la fête comme divinisation des humains contemporains en tant que désindividués. Il est hautement significatif que l’état festif soit annoncé comme paradisiaque parce que indifférenciant. Un nostalgique des temps « légendaires » du Palace évoquait récemment cet endroit comme mémorable parce qu’il avait fait « éclater les bar¬rières sociales, sexuelles et raciales et inventé un nouveau critère d’appartenance ou de reconnaissance de cette nouvelle société defétichisée ».

La fête, c’est l’apothéose de la gémellité, le retour en force du mimétisme et de l’épidémique, le bain dans lequel viennent s’abolir toutes les distances, toutes les séparations, toutes les individuations. La fête, littéralement, sert à noyer le poisson, tous les poissons de la négativité, de la différenciation, de la rivalité. Homo festivus se regarde dans son époque, et la remercie de l’avoir fait si grand. Dans ce sens, on n’a pas eu tellement tort, l’été dernier, à l’occasion des Journées mondiales de la Jeunesse, de parler de catho pride. Si le catholicisme est mort, si l’Église et son histoire ont vraiment disparu, c’est à ce moment d’apparente euphorie. Tout cela s’est dissous dans la fierté d’être catholique, laquelle n’a pas plus de sens que celle d’être gay ou n’importe quoi d’autre. Le contentement, la satisfaction de soi s’expriment seuls dans le carnaval actuel, où situations établies et rangs sociaux ne sont nullement renversés, comme dans les vrais carnavals d’autrefois : bien au contraire, ce sont les nouvelles situations établies et les nouveaux rangs sociaux qui s’y trouvent loués et confortés.

Homo festivus est fier comme Artaban de se savoir plongé dans le flot homogène de l’idylle sans visages, dans un continuum cosmique de paix et d’amour dont la courte période historique de l’humanité nous aurait provisoirement éloignés. C’est bien ce que le burlesque Lang explique pour finir, à travers sa phraséo¬logie morte à base de clichés démagogiques, en annonçant l’orga¬nisation prochaine d’une « parade techno à la française » suscep¬tible de faire écho à la terrifiante Love Parade de Berlin : « Cela pourrait marquer la naissance d’une universalité nouvelle, l’uni¬versalité de la poésie, de l’art, de la tolérance, qui se substituerait à l’universalité de la guerre, de la violence et de la répression. »

Bon. La suite au prochain numéro.

Tous nos remerciements à Anne Sefrioul.

Crédit : REVUE DES DEUX MONDES (hors série Philippe Muray)

Devant la catastrophe

[ ... ]

Pendant quelques heures, en tournant et en tourbillon¬nant au-dessus de la France et d’autres pays d’Europe, la tempête

s’est évertuée, alors même que se préparaient les plus minables divertissements, à redonner très provisoirement un sens et un semblant de vie à ce qui n’en a plus depuis si longtemps. Pour y parvenir, il fallait qu’elle casse tout. J’ai l’air de parler de ce cata¬clysme comme s’il s’agissait d’une intervention divine, mais il n’est pas désagréable d’avoir l’air de cela quand tous les crétins rationnels des médias se félicitent, au contraire, de ce que le bon peuple, éduqué et rééduqué à mort, domestiqué par le positi¬visme de grande surface enseigné par tous les pouvoirs politiques, culturels et médiatiques, n’ait pas imité, devant la catastrophe, ses ancêtres médiévaux, et se soit abstenu, comme ces ploucs moisis l’auraient fait en pareille occasion il y a mille ans ou plus, d’y voir la « main de Dieu » ou le « châtiment du ciel ».

Par soi-même, et à moins que l’on ne soit animiste, pan-théiste, membre d’une secte apocalyptique ou rnillénariste, cet ouragan est ininterprétable (sauf, une fois encore, en termes de dérèglements climatiques). li n’a littéralement aucun sens. Il est l’insensé même, ou le dieu de l’Inintelligible. C’est une manifestation naturelle, comme l’était aussi l’éclipse du mois d’août dernier, dont il a d’ailleurs curieusement paru vouloir singer, quoique d’une façon plus limitée, mais également plus ravageuse, le trajet. Mais la « naturalité » de cette éclipse n’avait alors pas empêché les médiatiques d’y voir, qu’on s’en souvienne, une leçon de « tolérance » ; et le bon peuple de dire qu’il s’agissait d’un signe de paix, de bonheur, d’amour ou de solidarité. De même a-t-il été aussitôt rabâché, après les tempêtes du 26 et du 27 décembre, qu’elles avaient déclenché à travers le pays un merveilleux élan de « solidarité ». Et d’ailleurs, pour se faire une idée de l’inlasable travail de catéchèse des festivographes, on peut comparer deux propos recueillis à six mois de distance par le Monde, le premier, déjà cité, émanant d’un ingénieur qui, en pleine éclipse,

s’écriait :« Quelle émotion de voir tout ce monde désirer la même chose ! » : le second, fin décembre, provenant d’un médecin au lendemain de l’ouragan : « Le seul côté positif, c’est que les gens se mobilisent. On est Lous ensemble. » La juxtaposition de ces pauvres mots permet de vérifier ce que l’on savait déjà : l’implacable suite dans les idées des endoctrineurs et des sermonneur hyperfestifs ; si tant est que l’on puisse parler d’idées en pareil domaine. où les mêmes balivernes sont reprises sans cesse, et peut-être à l’insu de ceux qui transmettent ces malheureuses phrases comme autant de prières lugubrement redondantes.

Il n’en reste pas moins qu’ils voient de l’obscurantisme seulement où et quand ça les arrange : les foules qui, le 31 décembre, ur les Champs-Élysées ou ailleurs, racontèrent derechef que l’an 2000 ouvrait un monde d’espoir, de paix et de bonheur devinrent des témoins dignes de foi ; tandis que d’autres, devant la marée noire ou la tempête, s’ils avaient le malheur de grommeler qu’ils y voyaient une manifestation de la « Justice divine », étaient considérés comme d’indécrottables abrutis. C’est que, dans 1e premier cas, les fades propos relevés dévotement appartiennent à la fiction du nouveau monde, et au seul animisme toléré, celui précisément de la « tolérance » ou de la « solidarité », lorsque dans le second cas, il ne s’agit plus que d’une superstition rétro¬grade, archaïque et donc condamnable, par rapport à la nouvelle superstition désormais régnante. La fin de l’Histoire n’est pas le moment où toute parole perd son sens. Elle est le début d’un longue époque où seule la parole insensée a droit de cité. Mais cette parole insensée doit elle aussi, et comme le reste, être moderne. A cette condition seule, elle n’est plus jugeable, c’est-à¬-dire comparable à quoi que ce soit. La fin de l’Histoire, pour qu’elle ne soit jamais vue comme fin, révoque le passé où se trouvent la connaissance de la fin de l’Histoire, et aussi le secret de la folie particulière que celle-ci entraîne.

Extrait de « Après l’Histoire – 21 », « le bloc-notes », Revue des Deux Mondes, février 2000.

Fabrice Luchini lit Philippe Muray

Fabrice Luchini reçoit Le Figaro Magazine dans sa loge avant son spectacle au théâtre de l’Atelier, à Paris, et nous donne son interprétation de "Tombeau pour une touriste innocente" de Muray

Pour Sollers, Philippe Muray reste un ami

JDD - Journal du mois – Mars 2006

MurayNous avons été très amis, et je ne le regrette pas. J’ai publié de lui deux livres très importants, un Céline et le XIXe Siècle à travers les âges. Ce dernier essai est un chef-d’œuvre, et qui est là pour longtemps. Après quoi, il semble que nous nous soyons brouillés pour des raisons apparemment politiques (on donne ces raisons-là plutôt que de s’expliquer sur le fond, ce qui serait trop complexe et trop long). Muray s’est mis, de plus en plus, à parler de ce qu’il détestait dans notre époque, au point de trouver des partisans qui se soucient peu de ses lectures (vastes) et de ses intérêts réels (métaphysiques cachés). L’ennuyeux, lorsqu’on restreint son discours à ce qu’on déteste, sans plus parler de ce qu’on aime, est le risque de renforcer en soi ce qu’on déteste. C’est malheureusement une loi. Maintenant que Muray est mort beaucoup trop tôt, je garde le souvenir de l’ami et du charmant camarade de combat. J’oublie le reste.

Philippe Sollers

Philippe Muray sur Paradis de Philippe Sollers

Philippe Muray sur Paradis de Philippe Sollers

Sélection d’articles relatifs à Philippe Muray sur pileface

Doit-on lire Ultima Necat II de Philippe Muray ?/ Journal intime 1986-1988

Doit-on lire Ultima Necat II de Philippe Muray ?/ Journal intime 1986-1988

Avec Philippe Muray / Dix-Neuvième Siècle À Travers Les Âges

Avec Philippe Muray / Dix-Neuvième Siècle À Travers Les Âges

Postérité de Philippe Muray

Postérité de Philippe Muray

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?