Conversations

Date de publication : 15 février 2019

Format : 16 x 20 cm

Poids : 480 gr.

Nombre de pages : 208

Prix : 20 €

Francis Bacon intrigue. Il est le peintre de la violence, de la dislocation et du cri, qu’il déploie dans de grands triptyques. Ses œuvres choquent souvent, mais toujours fascinent. Au cours d’entretiens menés entre 1964 et 1992, l’artiste se prête au jeu des questions réponses et se dévoile peu à peu. Bacon parle de sa peinture, de son admiration pour les œuvres de Picasso et de Vélasquez, de Buñuel et d’Eisenstein. Il exprime son opinion sur l’art contemporain, qu’il n’aime pas, et sur l’art abstrait, qu’il déteste. Il défend passionnément ce qu’il aime, n’hésite pas à corriger ses interlocuteurs, se lançant parfois dans une joute verbale pour affirmer son point de vue d’artiste.

Et puis il y a l’homme, cet homme vieillissant à l’intrigante allure de jeune homme, avec son passé irlandais et son expérience de la guerre, sa vision de la vie et de la mort. Un homme qui a aussi ses faiblesses. Bacon fait part de ses doutes : il pense ne pas savoir dessiner, ne pas plaire au public. Il ne veut plus revoir ses tableaux. Autant de confessions qui tracent les contours d’un être atypique, dont l’œuvre n’en finit pas de captiver.

Préface de Yannick Haenel

La parole de Bacon

Les déclarations de Francis Bacon sont toujours radicales. Lorsqu’il parle, il ne se situe pas à côté de sa peinture, ni même face à elle : il est à l’intérieur de la peinture, il continue de la vivre – il peint.

Ainsi la parole de Francis Bacon, comme chacun de ses tableaux, transmet-elle une sensation de présence immédiate. Pas seulement celle d’un artiste en train de s’expliquer sur ses goûts, sur sa méthode et ses éventuelles idées, mais celle d’un être aux prises avec la vie et la mort, avec le temps et l’espace, avec la souffrance et la joie.

Le volume de ses entretiens avec David Sylvester, L’Art de l’impossible, est un classique. Ces Conversations en sont un supplément idéal : glanés au fil des entretiens qu’il a pu accorder, notamment lorsqu’il était de passage à Paris, ses propos y sont plus vifs encore, plus joueurs, plus insolents.

Contrairement à David Sylvester, qui aimait et comprenait l’œuvre de Francis Bacon, ses interlocuteurs d’occasion sont parfois remarquablement lourds ; c’est alors un régal : la parole ironique de Bacon est encore plus vivante, elle se déploie comme celle d’un fauve.

On a tous vu ses tableaux ; on connaît, ou plutôt on croît connaître ces anatomies brusques passées à l’éponge, ces corps gris et rose enfermés à l’intérieur d’une scène dont seul un cri nous libère ; on a beaucoup regardé ces giclées orange, ces spasmes verts et noirs, ces parapluies qui crient, ces torsions de chair d’où dégorge une pâte dont la nature semble infernale, et dont les commentateurs ont souvent dit que la torture en était l’horizon, voire le secret.

Mais lorsqu’on écoute Francis Bacon, lorsqu’on lit ses entretiens, on est frappé d’emblée par l’extraordinaire vitalité dont témoigne sa parole : l’acte de peindre, dont chacune de ses déclarations précise le caractère aussi complexe que nécessaire, ne relève d’aucune vision dépréciée du monde, et surtout d’aucun nihilisme : « Je suis toujours étonné par les gens qui considèrent mon œuvre comme une œuvre brutale. »

À tous ceux qui rejettent son art, parce qu’ils y voient superficiellement une apologie de la cruauté, il répond, impassible : « Ma peinture est joyeuse, pas violente. En cinq minutes de journal télévisé, il y a beaucoup plus de violence que dans ce que je peins. »

Le malentendu, à propos de Bacon, est total. Et c’est tout l’intérêt de ces échanges parfois musclés avec des journalistes que de nous rappeler à quel point longtemps son œuvre n’a pas été acceptée.

D’ailleurs, est-elle plus acceptée aujourd’hui ? Pas sûr que le miroir effrayant qu’elle tend à la fureur de notre monde dévoré par les mâchoires du planétaire soit si apprécié. On tolère Bacon parce que ses tableaux valent chers, mais est-ce qu’on l’aime ? N’est-il pas préférable de l’oublier, de fermer les yeux sur ces chairs exposées à la terreur, sur cette viande piégée qui est la nôtre, sur ce néant écorché qui nous rappelle trop bien le trou qu’est l’existence ?

Voilà, un grand artiste est intolérable parce qu’il n’est ni du côté du mal, ni « contre » le mal : c’est quelqu’un qui s’empare de la violence pour lui donner une forme qui la dénude. Le monde est abject, sauvage, criminel ; un peintre en restitue l’énigme nerveuse. Dans ce domaine, Bacon est plus qu’un maître : un sorcier.

Alors de quoi parlent ces entretiens ? De peinture, bien sûr – c’est-à-dire de l’affirmation du regard. Du combat pour que survive le regard. Toutes les époques désensibilisent ; la nôtre en est arrivée à dévitaliser chacune de nos sensations. Écouter la parole d’un peintre, c’est s’accorder à la possibilité, aujourd’hui, de transmettre du vivant.

Il faut tenir le plus grand compte des déclarations d’un artiste comme Bacon : elles se donnent comme le témoignage direct d’une expérience de peinture menée avec la plus grande rigueur. Peu importe le folklore dont il a cru bon d’entourer cette expérience, folklore alcoolisé dont son intelligence savait qu’elle plaisait à la presse, et lui assurait la tranquillité d’un cliché.

Qu’un artiste puisse être le plus délicat des êtres, qu’il évolue continuellement parmi les nuances, qu’il passe son temps à prendre des décisions imperceptibles, autrement dit que sa vie se joue sur le plan de la pensée (dans cette dimension que Bacon nomme le système nerveux, ou Artaud le « pèse-nerfs ») ; et que par ailleurs il soit saisi, lorsqu’il ne peint pas, par une frénésie libératoire, emporté d’ivresse, et dansant sur lui-même au cœur d’un rire qui vous éclabousse, qu’y a-t-il de contradictoire ?

Un grand artiste ne s’arrête jamais, sa soif est plus vaste que le monde ; son désir est plus intense, son angoisse plus forte, sa jouissance plus subtile que les gratifications qu’une journée humaine est capable de lui accorder. Les matins, les soirs, les nuits s’enchaînent sans répit, écriture ou peinture, concentration, épuisement, montées de parole, vertiges, éblouissements de la matière qui se donne et des mots qui s’ajustent.

Le programme de Bacon est clair : il s’agit de « restituer le sujet dans le système nerveux ». À chaque entretien, il répète obsessionnellement sa visée : « saisir » et « donner à voir » la vie dans sa complexité. Parfois il cite, à l’appui d’une telle limpidité, certains petits dessins de Seurat. Il lui arrive de parler de « la vie refaite, remémorée et redonnée », et l’on entend alors palpiter en filigrane la phrase merveilleuse de Proust :

« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. »

Les entretiens s’enchaînent, on entend derrière la voix de Bacon un grand silence qui vibre, celui des troncs, des lavabos, des plafonds, une sorte de sagesse précise, très folle, très calme : l’acuité du génie qui détient une formule sur laquelle il renonce à s’expliquer.

En 1971, il déclare à Jean Clair : « J’ai toujours envie de faire quelque chose d’extraordinaire. » On lui demande : « Est-il encore possible de peindre un arbre ? », il répond : « Presque pas. C’est impossible maintenant. Mais il faut réinventer la façon de le faire. »

Voilà, l’impossible est la moindre des choses : c’est elle qui déclenche le geste. Pas d’esquisse, pas de dessin préalable (comme le Caravage) : « Je peins directement le tableau avec des très grands pinceaux chargés de peinture. »

Il évoque souvent les derniers autoportraits de Rembrandt qui ont, selon lui, « disloqué l’apparence ». Il insiste : « Les corps ne sont pas convulsés, mais en mouvement. » Rien de psychiatrique dans son travail, rien de psychique non plus.

Au passage, il dit ceci : « Je pense que les tableaux ne sont pas des choses à “comprendre”. »

Ses peintres préférés ? Toujours les mêmes, Vélasquez, Rembrandt, Ingres, Seurat. Cézanne aussi, même si, dit-il au journal Le Monde, ses Grandes Baigneuses « ressemblent à des phoques » (on imagine le sourire de Bacon attendant la réaction du journaliste français).

En 1977, entretien avec Madeleine Chapsal, très compréhensive, empathique. Elle lui confie avoir eu une révélation face à ses tableaux : cette flaque que forme la chair des gens, dans la réalité, on ne la voit pas, et pourtant elle y est. Bacon est heureux, du coup il va plus loin : « C’est à partir de la flaque de leur chair qu’ils sont construits, et que j’ai envie de les peindre. »

Autre entretien, c’est en 1971. Un journaliste de L’Express, pas gêné, se croit malin : « On dit votre vie très mouvementée, vous passez pour un personnage insaisissable, une sorte de Caravage du XXe siècle. Est-ce vrai ? »

Réponse géniale de Bacon, imperturbable, aristocratique : « Je ne peux expliquer ma vie. Ma vie est à moi. Si je voulais l’expliquer, je l’écrirais, mais pour écrire ma vie, il faudrait avoir le talent de Proust. » Le titre de cet entretien : « Est-il méchant ? » On croit rêver. Il faudrait étudier la manière dont les artistes sont systématiquement maltraités par la vulgarité journalistique. Ils croient aimer l’art, mais lorsqu’ils ont un artiste sous la main, ils se vengent. Faites-leur remarquer que s’il y a « méchanceté », elle est de leur côté : ils ne vous croiront pas.

À la fin de cet entretien, il cite Marguerite Duras, qu’il a rencontrée la veille, et durant cet échange qu’il ont eu pour La Quinzaine littéraire, ils s’exprimaient comme des fantômes pleins d’une force inconnue : « La force doit être entièrement congelée dans le sujet », notait alors Bacon.

L’entretien Duras-Bacon, l’un des sommets de ce livre, possède la beauté presque immobile des gouttes d’eau qui ne tombent pas. C’est l’art de la distance limpide, c’est au bord de l’impalpable. Les voici qui parlent de la solitude, de la lumière, et l’on ne sait plus qui parle des deux. Duras dit : « Goya est surnaturel ». Bacon répond : « Peut-être pas.

Mais c’est fabuleux. Il a conjugué les formes avec l’air. On dirait que ses peintures sont faites avec la matière de l’air. »

Ça continue, les interlocuteurs changent, leurs noms tournent et s’envolent dans le flux du spectacle, mais Bacon reste le même. On dirait qu’il les attend depuis toujours, accoudé au bar d’un hôtel, un whisky à la main. Les années passent, ses propos sont immuables, son art s’approfondit.

En 1984, il précise : « C’est une poursuite de l’impossible. » On croirait entendre Georges Bataille, son voisin dans l’aventure convulsée, illuminante, de l’expérience intérieure.

S’il apprécie de se raconter un peu, ses récits sont elliptiques, (on en voit les angles, comme dans ses tableaux) : « J’ai été valet de chambre, j’ai fait de la décoration, des croquis pour des tables et des chaises, un peu de tout. »

Il se compare volontiers à une bétonneuse : « Je recueille tout. » Il dit qu’il n’exprime rien ; il essaie juste de « refaire l’image de la réalité dans son cerveau ».

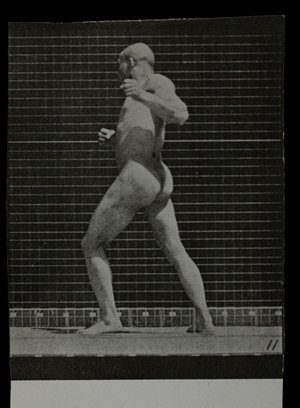

Image de la séquence « L’ombre du boxeur »,

extraite de The Human Figure in Motion, d’Eadweard Muybridge, 1955.

Francis Bacon, Etude d’un corps humain d’après Muybridge, 1988 [1].

Dans ses entretiens, Bacon procède comme un boxeur : il endort son interlocuteur, répète sa méthode (agir sur la sensibilité / peindre depuis les nerfs / transmettre la sensation directe) ; puis d’un seul coup il cogne, calmement, par exemple en citant Van Gogh : « Qui peut dire la raison de ces petits traits dont il zébrait sa toile et qui transmettent à l’instant l’arbre, la plante, l’herbe – mieux encore, qui les recréent. Aujourd’hui, dans l’art conceptuel, les jeunes arrachent une touffe d’herbe, et la flanquent, telle quelle. L’herbe, il faut la recréer. »

L’herbe est là. Le temps nous est redonné par un grand peintre qui s’amuse. Vous pouvez feuilleter ce livre en tous sens, tout y est vif, rapide, éclairé – c’est un plaisir.

Entretien au Grand Palais pour L’Art Vivant, en 1971. À nouveau le malentendu, c’est très drôle : il y a Jean Clair, Maurice Eschapasse et Peter Malchus, de la Télévision allemande 1ère chaîne.

Celui-ci demande à Bacon pourquoi il peint la vie sous les aspects de la destruction.

Il s’en défend : « On naît et on meurt », dit-il.

Le journaliste, vexé, rétorque : « C’est de la mythologie, ça. » Bacon : « Comment de la mythologie ? C’est la vie. »

Le journaliste insiste, il veut des idées.

Bacon, incisif : « J’espère que vous n’êtes pas en train d’introduire du mysticisme à l’allemande dans ce que je dis, parce que ça, je déteste. »

Et puis, il porte l’estocade : « Allez-vous prétendre que dans mon travail j’ai exagéré ce qui arrive partout dans le monde, ce qui vous arrive à vous, soit ici, soit quand vous faites quelque chose, mangez quelque chose, ou quoique vous fassiez… »

En 1987, c’est reparti. On lui demande pourquoi il utilise la couleur orange.

Bacon : « Cela lutte contre la mort. » L’innocence ? Il ne répond pas.

L’ivresse de la chute ? « L’ivresse oui, la chute, non. »

Il ajoute, malicieux, fatigué : « Vous pensez à Heidegger ou à des gens comme lui. Mais ils ne m’intéressent pas. »

On lui demande ce qu’il lit : Eschyle, Sophocle. Ses déclarations sont nettes : « J’aime boire. » « Je passe ma vie seul. » « Je me lève de très bonne heure et commence à travailler dès qu’il y a de la lumière. »

Le monde ? La politique ? « Tout ça est une façon anodine de faire de l’argent. »

Revenons aux peintres. Giacometti ? « Il avait une merveilleuse clarté d’esprit. Il voyait toujours le côté opposé de toute chose. »

Van Gogh ? « Pouvez-vous me dire pourquoi ses coups de brosse brisés ont transmis la réalité de l’image avec plus de puissance et rendu la vie plus claire ? »

On a compris : Bacon n’aime pas les approximations de l’angoisse, ni la confusion du désespoir ; ce qu’il recherche, ce qu’il aime obtenir, c’est la clarté.

En 1984 : « Je ne fais pas d’esquisse, pas de dessin. J’avance. C’est parfois difficile, désespéré. Alors, il arrive que je charge une brosse ou un pinceau de peinture, que je fasse émerger une forme qui vient de je ne sais où. »

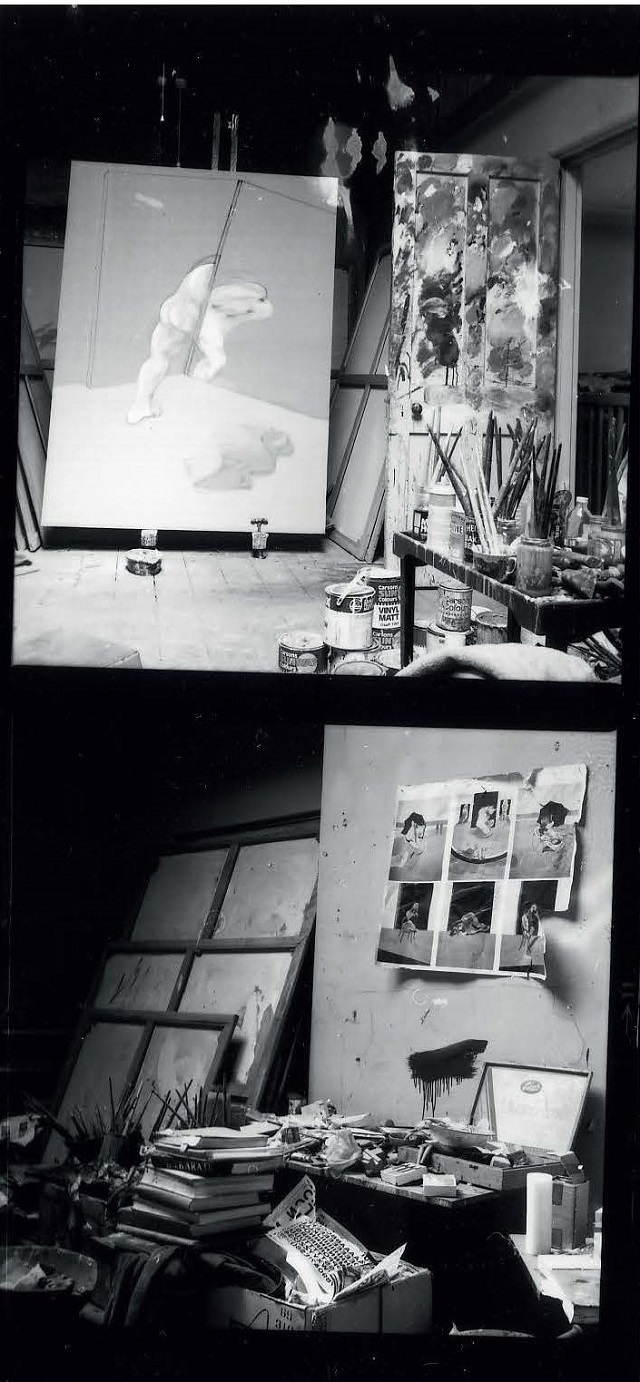

J’aime bien qu’il utilise le mot « charger », comme pour une carabine. Le véritable champ de bataille de Francis Bacon, c’est bien sûr sa peinture (on a en tête des images insensées de son atelier, on voit sa guerre) ; mais sa parole expose un combat limpide, tenace, en faveur de la sensation.

Peut-être l’existence est-elle prouvée par la peinture : on s’imagine vivre, mais les couleurs et les formes vivent mieux que nous, elles vivent même réellement, car elles émanent de la poésie. Francis Bacon est un poète. Il en a la solitude indéfectible, l’exigence critique, et l’œil qui traverse le temps. Il est capable d’accentuer son détachement. Et puis, contrairement aux autres peintres, obligés d’être spectaculaires pour atteindre une vérité qui va plus vite qu’eux, Bacon n’a pas besoin de déchirer le voile : il vit déjà de l’autre côté.

Je regarde à nouveau un tableau de Bacon, un de ses autoportraits. Son visage affirme en mouvement le néant qui le traverse. D’où son silence : il est dedans et dehors. L’existence humaine respire toute seule avec violence. La plupart du temps, elle crie, car le vivant qui parle cherchera toujours ses mots là où ils ne sont pas. Ils croient tous que les mots sont dans la bouche. Francis Bacon, lui, se tait : il sait que ça vient de l’oreille. Chut, maintenant. Écoutez ce que vous dit Francis Bacon.

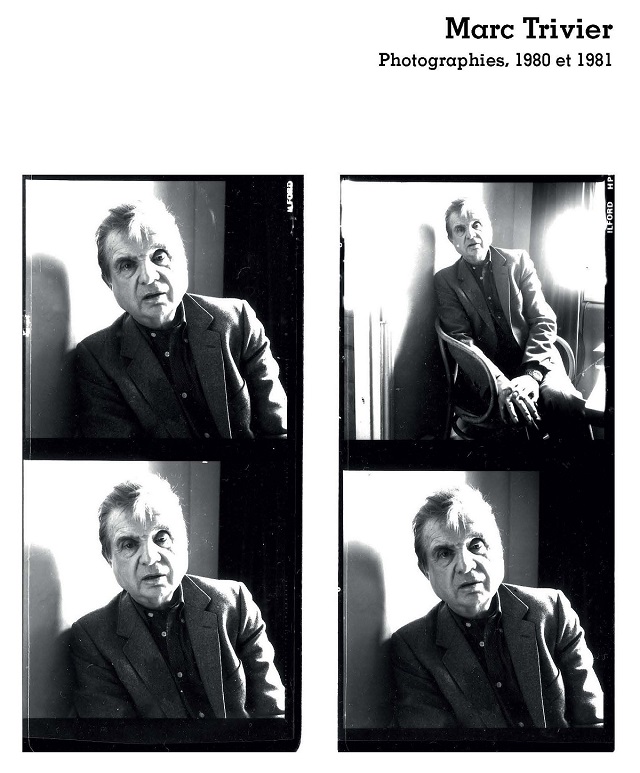

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Extraits de Conversations

On peut essayer de profiter de la vie – et espérer continuer à en jouir de différentes façons. Qu’y a-t-il d’autre ? Pour parvenir à cette jouissance, il faut la plus grande liberté possible de façon à pouvoir se trouver. Valéry le dit très clairement : Ce que nous voulons aujourd’hui c’est la sensation sans intermédiaire. C’est très précis n’est-ce pas ? À part ça, il ne nous reste qu’à observer notre propre décrépitude dans l’intervalle qui sépare la naissance de la mort. Vous vous rappelez ce steak que nous avons mangé tout à l’heure ? Eh bien c’est comme ça. Nous vivons l’un de l’autre, l’ombre de la viande morte pèse sur nous dès notre naissance. Je ne peux jamais regarder de côtelette sans penser à la mort – tout ça doit probablement sonner très pompeux…

Comme Nietzsche je crois que l’homme doit se transformer. Nous allons courtiser médecins et scientifiques dans l’espoir de nous renouveler et nous modifier. Mais il faudra du temps avant que leur fond religieux leur permette d’agir librement.

La séparation entre les sexes, pour une bonne part, a été inventée. Relativement peu de gens sont attirés seulement par l’un ou l’autre sexe. Quant aux autres, ils attendent que quelque chose leur arrive. Mais la société a essayé d’établir des différences morales. Il faut que nous ayons la liberté de flotter et de nous trouver nous-mêmes à nouveau.

J’ai délibérément essayé de me déformer, mais je ne suis pas allé assez loin. Mes peintures, si vous voulez, enregistrent cette distorsion. La photographie a tellement occupé le terrain que l’image peinte n’est intéressante que si elle est déformée et attaque ainsi directement le système nerveux. C’est la difficulté propre à la peinture figurative aujourd’hui. Je tente de recréer telle ou telle expérience avec une force accrue, désirant la revivre avec une nouvelle intensité. En même temps j’essaie de garder un lien très fort entre l’expérience originale et l’expérience recréée. Alors il y a toujours le désir de rendre le jeu un peu plus compliqué, de bousculer à nouveau la tradition. L’art abstrait c’est une libre fantaisie à propos de rien. Or rien ne vient de rien. On a besoin de l’image pour accéder aux plus profondes sensations, et on a besoin du mystère de l’accident et de l’intuition pour créer cette image. Cézanne a forgé peu à peu un système correspondant à sa volonté de capter les images qui le touchaient. Le Cubisme a été une sorte de décoration à partir de Cézanne – bien que créant aussi quelques belles choses. Maintenant je veux avant tout faire des portraits, car on peut les faire en dehors de tout souci d’illustration. C’est un jeu risqué fait de chance, d’intuition et de maîtrise. L’art vrai est toujours maîtrisé, peu importe ce qui vient du hasard.

L’homme est hanté par le mystère de son existence ; il est donc bien plus passionné par la représentation de sa propre image, dans son monde, que par le bel amusement de la meilleure abstraction. Avec le Pop art, on prend son pied. Avec le grand art aussi, mais il ouvre également les soupapes de l’intuition et de la perception quant à la condition humaine, de façon bien plus profonde.

Il y a une autre voie, je crois, qui conduit à toutes sortes de possibilités, probablement d’une intensité moindre – des sortes de formes organiques créées à partir du monde humain et animal. Elles ont bien sûr déjà été suggérées par de nombreux artistes – Picasso, Brancusi, Moore – et j’ai essayé quelque chose de ce genre dans mes Trois études de figures au pied d’une crucifixion. Le Pop et l’art abstrait sont une espèce de voie moyenne. Mais l’art vrai, aujourd’hui plus que jamais, est très proche du document brut qu’il transforme de façon à libérer et approfondir les voies de l’intuition et de la sensation.

Francis Bacon, dans votre entretien avec David Sylvester, vous dites deux choses très saisissantes. Vous dites : « Comment puis-je prendre un intérêt à mon travail alors que je ne l’aime pas ? ». Puis, un peu plus loin, vous dites redouter de travailler face à votre modèle, parce que vous craignez qu’il ne ressente la sorte de blessure que vous êtes en train de lui infliger…

Vous savez, ces deux choses, je les ai dites il y a six ans ou plus. J’ai changé depuis, j’ai changé d’idée. C’est vrai que souvent je n’aime pas du tout mes tableaux, mais il y en a que j’aime quand même.

Pourtant vous en avez détruit un grand nombre.

Oui, beaucoup.

Et, d’autre part, cette attitude fondamentale vis-à-vis de votre modèle, cette espèce d’iconoclasme figuratif que vous pratiquez n’a pas changé non plus. Ce qu’on peut alors se demander c’est : comment peut-on travailler, comment peut-on peindre – et particulièrement peindre des êtres vivants – à partir d’un mouvement qui est un mouvement de recul, de refus, de négation, un mouvement, dirait-on, d’hostilité ?

Il n’y a rien d’hostile, là-dedans. Simplement, je peins les gens que je connais très bien, les amis que j’ai connus pendant des années et dont je connais très bien la structure du visage. J’aime mieux travailler sans qu’ils soient là parce que, quand je fais un portrait, je ne cherche pas à faire une illustration, je cherche à faire quelque chose qui soit complètement hors de l’illustration. Je commence de la même façon qu’un artiste abstrait – bien que je n’aime pas l’abstrait, pas du tout -, c’est-à-dire que je commence à faire des taches, des marques et si, tout d’un coup une tache me semble offrir une suggestion, alors je peux commencer de bâtir sur elle l’apparence du sujet que je voudrais saisir. Je voudrais faire des portraits à partir d’éléments qui ne soient pas du tout illustratifs. C’est pour cela que je ne veux pas que les modèles soient présents. Souvent, ce sont des mais à moi qui ne sont pas du tout intéressés par la peinture et qui croient qu’on se livre à leur égard à une sorte d’hostilité. Vous savez, les gens sont très vaniteux, ils croient qu’on veut les enlaidir. Mais ce que je veux faire, c’est restituer le sujet dans le système nerveux, c’est le rendre aussi fort qu’on le trouve dans la vie.

Vous voulez dire que tout se passe comme si vous retrouviez la véritable présence d’un être à partir d’accidents ? Un peu comme dans la vie quand, par hasard, une chose arrive, le souvenir d’un trait, d’une expression, qui vous fait saisir la réalité vivante d’un être plus fortement que ne le ferait une représentation purement figurative et conventionnelle de cet être ?

Oui, mais je voudrais quand même que ce soit un portrait de mon modèle. Mais c’est ce qui est difficile à faire, peut-être même impossible. Je crois pourtant que je suis arrivé, parfois, à faire vraiment des ressemblances, mais d’une manière tout à fait autre qu’une illustration.

La préface de Yannick Haenel et l’entretien avec Jean Clair, Maurice Eschapasse, Peter Malchus paru dans Chroniques de L’Art vivant n° 26 (décembre 1971-janvier 1972) à LIRE ICI en pdf.

L’atelier

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Marc Trivier

ZOOM : cliquer sur l’image.

Yannick Haenel : "Le Caravage et Francis Bacon peignent la violence sans l’aimer. Ce sont mes deux peintres préférés"

Le Réveil culturel par Tewfik Hakem, 4 mars 2019.

Bacon n’aime pas la violence, il veut s’emparer de la violence pour lui donner une forme qui la dénude. Il veut dénuder ce qu’il en est de la violence, de la criminalité de l’espèce humaine, lui-même n’est pas un criminel. Je trouve très beaux ces entretiens, ils sont très tendus ; Bacon ne se laisse pas faire, il est tendu comme un fauve. J’ai toujours aimé l’écriture des peintres quand ils écrivent : leurs paroles, leurs engagements, leurs positionnements, on est face à une solitude faramineuse, très rare.

Depuis le point où il peint, il répond comme en cage, et paradoxalement, libre, il répond à ces questions comme depuis toujours, au fond. Quand on feuillette ce merveilleux livre avec les photos de Marc Trivier de l’atelier de Bacon, on a affaire à une parole en liberté.

Ce sont mes deux peintres préférés : il y a un engagement total de l’être, et chez Bacon et chez Caravage. Je crois que tous les deux détestent l’idéalisme. Ils ont compris depuis longtemps que la Renaissance, c’est fini, que l’harmonie du monde, l’harmonie des corps, c’est un mensonge. Ce sont deux peintres qui combattent le mensonge en actes : les corps sont crus, le sexe est là - on ne va pas le recouvrir d’un quelconque voile - la violence est le lien social lui-même, et ils peignent cela sans l’aimer, évidemment, en témoins convulsifs de ce qui a lieu.

Dans les années 80, j’étais au pensionnat militaire de La Flèche. En allant à la bibliothèque le soir après l’étude, il y avait un livre de peinture italienne que je chérissais, et un détail d’une peinture m’avait frappé, celui d’une jeune femme très belle dont les sourcils étaient froncés, qui rimaient avec son corsage lacé. Ses bras étaient élancés vers quelque chose qui m’échappait, qui était coupé.

Je suis tombé fou amoureux de cette figure peinte, à quinze ans. J’ai rencontré - comme dirait Lacan - l’objet de mon désir. C’est ma rencontre avec la peinture, une rencontre de nature aphrodisiaque. Je ne savais pas que c’était Le Caravage, ni que cette femme, dont je ne savais pas ce qu’elle faisait de ses deux bras, était en train de couper la tête d’un homme. Judith décapitant Holopherne...

LIRE :

Jean-Paul Gavard-Perret, (« le littéraire.com ») - (« Le salon littéraire ») - (« De l’art helvétique contemporain »)

Fabien Ribery (« L’Intervalle »).

VOIR AUSSI : Francis Bacon : "Parler de peinture c’est impossible" (interviews de 1975 et 1987)

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

Yannick Haenel : "Le Caravage et Francis Bacon peignent la violence sans l’aimer. Ce sont mes deux peintres préférés." Une émission à écouter ici.