YANNICK HAENEL

YANNICK HAENEL

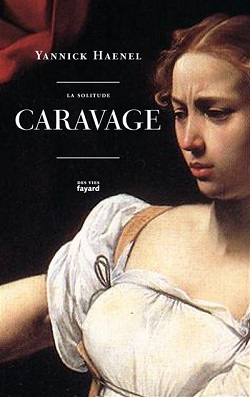

La solitude Caravage

Editeur : Fayard, 21 février 2019.

« “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles blondes, les sourcils froncés, et de beaux seins moulés dans un chemisier. Elle tenait une lame et, calmement, découpait la tête d’un roi.” Ainsi débute ce récit qui plonge dans le tableau du Caravage, Judith décapitant Holopherne. Comment la représentation d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma vie érotique, voilà l’énigme de ce livre qui interroge la puissance des figures peintes. Au fur et à mesure de cette plongée subjective, tous les tableaux du Caravage affluent ; et le récit s’approfondit à travers une étude de la vie de cet artiste devenu, plusieurs siècles après sa mort, le plus grand des peintres. Je m’intéresse à l’expérience intérieure du Caravage. Comment peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui envahit peu à peu tous ses tableaux ? Notre époque, pourtant criblée de violence, ne veut pas regarder l’horreur en face. Le Caravage, lui, est frontal : il expose crûment la vérité criminelle de l’espèce humaine ; il nous apprend à garder les yeux ouverts sur l’innommable.

« “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles blondes, les sourcils froncés, et de beaux seins moulés dans un chemisier. Elle tenait une lame et, calmement, découpait la tête d’un roi.” Ainsi débute ce récit qui plonge dans le tableau du Caravage, Judith décapitant Holopherne. Comment la représentation d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma vie érotique, voilà l’énigme de ce livre qui interroge la puissance des figures peintes. Au fur et à mesure de cette plongée subjective, tous les tableaux du Caravage affluent ; et le récit s’approfondit à travers une étude de la vie de cet artiste devenu, plusieurs siècles après sa mort, le plus grand des peintres. Je m’intéresse à l’expérience intérieure du Caravage. Comment peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui envahit peu à peu tous ses tableaux ? Notre époque, pourtant criblée de violence, ne veut pas regarder l’horreur en face. Le Caravage, lui, est frontal : il expose crûment la vérité criminelle de l’espèce humaine ; il nous apprend à garder les yeux ouverts sur l’innommable.

Mais chez lui, il n’y a pas seulement le couteau : il y a aussi la perle. Elle scintille de tableau en tableau, comme le signe d’un désir plus intense encore que les ténèbres ; et ce grand feu blanc qui fait étinceler les scènes du Caravage vient du féminin. On dit que le Caravage peint avant tout des hommes, et qu’il les rend désirables. Mais regardez les femmes, Judith, Salomé, Marie-Madeleine et la Vierge, ou plutôt les prostituées qui jouent ce rôle : c’est elles et leurs splendides visages qui sont en avant. C’est elles qui amènent cet univers fiévreux vers la lumière. Ce sont ces héroïnes qui s’arrachent sur le fond noir, et ouvrent le monde du Caravage à la grâce d’un nouvel amour. » — Yannick Haenel.

A suivre...

Narcisse, 1598-1599 [1].

Photo A.G., Rome, palais Barberini, 18 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

22 février 2019. Le livre est sorti. Je l’ai trouvé ce mercredi 20 dans ma boîte aux lettres avec une (trop) généreuse dédicace de son auteur. Je m’y suis plongé aussitôt et l’ai lu d’un seul trait, oubliant les mails à envoyer, les coups de téléphone à donner et même des rendez-vous que j’ai reportés. Le livre d’Haenel est un grand livre que je range aux côtés du Manet de Bataille, du Paradis de Cézanne de Sollers, du Giotto de Pleynet et de La peinture et le mal de Henric. Je cite ce dernier livre car jamais, à mon sens, un écrivain n’a approché d’aussi près les mystères et de la peinture et du mal. Mais, à ma connaissance, Henric (pas plus que Bataille) ne parle pas du Caravage qui aurait pu pourtant figurer « dans la série "les Incorruptibles" » de son incontournable essai [2]. J’ai vu les tableaux du Caravage à Rome à la galerie Borghese, à la galerie Doria-Pamphilj, à l’Église Saint-Louis-des-Français, à Madrid (Sainte Catherine d’Alexandrie est visible au musée Thyssen-Bornemisza), au Louvre et, plus récemment, lors de l’exposition « Caravage à Rome, amis & ennemis » du musée Jacquemart-André. Les peintures me fascinaient (une amie peut en témoigner). L’énigme de la vie agitée (ô combien !), querelleuse, joueuse du Caravage me troublait (comme celle de Villon ou de Rimbaud). J’avais acheté à Rome et lu le livre, admirablement illustré, de Roberto Longhi (Le Caravage, éditions du Regard, 2004) : l’énigme de cette vie persistait. Je ne dis pas que Yannick Haenel l’a résolue, mais jamais, un livre ne l’a approchée d’aussi près. La solitude Caravage est le récit d’une « expérience intérieure » (la notion est de Bataille : « J’entends par expérience intérieure ce que d’habitude on nomme expérience mystique : les états d’extase, de ravissement, au moins d’émotions méditée » / « L’expérience est à elle-même son autorité, mais toute autorité s’expie. »), ou, plus exactement le double récit d’une double expérience intérieure : celle de l’écrivain Haenel (de l’âge de ses quinze ans et la découverte du portrait de la Judith de Judith décapitant Holopherne (Fillide Melandroni sur qui vous apprendrez beaucoup de choses) à l’écriture même du livre en 2018), celle du peintre Michelangelo Merisi da Caravaggio (né en fait à Milan, la ville de saint Ambroise, et non à Caravaggio comme on l’a longtemps cru, le 29 septembre 1571, jour de la saint Michel-Archange, d’où son prénom — vingt-cinq ans après que le Concile de Trente (1545-1563) a réaffirmé la conception catholique du péché originel, treize ans avant la mort de saint Charles Borromée), le seul peintre condamné à mort parce qu’ayant été jusqu’au crime dans des circonstances plus qu’étranges (Haenel tient son hypothèse). Patiente méditation sur le péché (« Le péché entre-t-il partout ou s’arrête-t-il à la porte des oeuvres ? » / « toutes choses doivent concourir pour le mieux, même le péché », p. 306), le mal radical (« On croit échapper au mal, mais il en sait toujours plus sur nous que nous-mêmes. Le mal précède le bien. Caravage le sait », p. 263), le noir (« à l’origine il y a le noir, et peindre consiste à faire venir quelques rayons sur ce noir »), la mort (« Il paraît que la mort ne peut se regarder en face ? Si le Caravage a les yeux rouges, c’est parce qu’à travers le noir originel il ne fait que ça », p. 201), la résurrection et la vérité en peinture (l’expression est de Cézanne et Haenel consacre un chapitre à « Cézanne et Caravage »), nourri de références (implicites ou explicites) à Baudelaire, à Rimbaud (c’est dans le chapitre consacré à saint François d’Assise qu’on peut lire cette phrase d’une brûlante actualité : « chez François lui en imposent l’ardeur de la solitude, la violence qui se vit dans une âme et un corps comme un combat contre toute autorité, qu’elle soit celle de la curie romaine ou celle du diable », p. 213) et à Maître Eckhart (le noir encore : « si quelqu’un peignait en noir le plus haut parmi les anges, la ressemblance serait bien plus grande que si on voulait peindre Dieu dans la forme du plus haut des anges », p. 307), à Bataille aussi bien sûr (Caravage n’est-il pas, littéralement et dans tous les sens, le coupable par excellence ?), le livre de Haenel est, dans les temps obscurs d’aujourd’hui (où le mal rôde et la haine déborde), salutaire. Laissons le dernier mot à Haenel (ce sont les dernières phrases du livre) :

Est-ce que nous répondons vraiment à la parole ? Est-ce que nous vivons selon la vérité ? La peinture du Caravage mène à ce point où il n’est plus possible de se mentir. C’est un point où l’on est enfin vivant, où la source existe infiniment — et à chaque instant. Où plus rien ne nous sépare du temps. Où celui-ci se donne à nous, et où nous nous donnons à lui. La peinture et la littérature existent là.

Je m’arrête. Lorsqu’ils disaient adieu à un être aimé, les Romains ouvraient une fenêtre et d’une voix forte, afin qu’on l’entende jusqu’aux collines, scandaient trois fois son nom : Caravaggio ! Caravaggio ! Caravaggio !

Trois chapitres sur les cinquante-quatre que comporte le livre, librement illustrés.

Autoportrait en Bacchus, 1592-1595

Photo A.G., Rome, galerie Borghese, 23 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 10

Tout le Caravage

C’est le monde entier, ce sont des poires, des figues, des prunes, des iris, des œillets, des jasmins, du genêt, de la vigne, des gouttes de rosée, la corde cassée d’un luth, un miroir et une carafe, une corbeille débordant de raisins, un garçonnet en chemise blanche qui pèle un fruit, un sabre taché de sang, des couteaux, des violons, tout un monde rouge et torturé qui étincelle ; et voici d’autres lumières, d’autres ombres, saint Paul désarçonné, Isaac le couteau sous la gorge, un Baptiste buvant à la fontaine et Salomé portant sa tête dans un plat, Jean-Baptiste, encore lui, hilare et jeune, enlaçant un bouc, puis une tablée de joueurs de cartes agitée de tricheurs, des pèlerins, des apôtres, des fossoyeurs, des bourreaux, quelques anges qui sourient, une croix, des culs, des seins, des épaules dénudées, des lèvres qui séduisent, une diseuse de bonne aventure, une petite sainte en pleurs, des reflets qui vous ouvrent au ciel, au dieu qui resplendit ou qui s’éteint, des éclats de ciel noir, des éclats de ciel rouge, des éclats de rien, une perle nouée d’un papillon noir, un flacon abandonné, un collier, des brocarts bleus et verts, des robes de courtisanes, des bergers, des Bacchus repus et charmeurs, et mêlés à la Passion du Christ des trognes de bourreaux qui s’acharnent, grimacent et flagellent, des ermites qui écrivent, un crâne à la main, drapés de rouge, des ramures d’automne desséchées jaune et ocre, un bouc, un agneau, un âne et des molènes, une Vierge qui endort l’Enfant au son du violon d’un ange, un petit gobelet qui rappelle le baptême où je n’en finis plus de boire en rêve, une jeune larme qui coule sur la joue d’une Madeleine inconsolable, quelques boutons de nacre, une écuelle et des ombres violettes, des bouches qui crient, du sang qui coule, des chapeaux à plumes qui flamboient et des pourpoints rayés de jaune, des gants percés, des cartes biseautées, des têtes empanachées, des têtes coupées, de belles dames au regard qui fuit, des vauriens grimés en petits dieux, l’un arborant une couronne de lauriers, une coupe de vin noir à la main, l’autre le visage vert d’un Bacchus malade, un autre encore mordu par un lézard, et qui geint comme un petit porc, et de nouveau le rondouillard, avec son air vicieux d’empereur dans l’orgie, et de nouveau la splendeur qui vous chavire, le Christ mort et pourtant plus vivant que nous tous, et l’œil d’Isaac effaré sous le couteau, et l’ombre insensée, la clarté qui tue, un tabouret qui vacille au bord du vide sous le poids de Matthieu écrivant son Évangile, et lorsqu’on ferme les yeux, tous les détails qui vibrent et glissent d’un tableau vers l’autre, la vision qui se brouille juste avant la joie, et voici, dans un éclair, abrupte comme une apparition, la Vierge allongée, morte, au-dessous d’un drap rouge où s’enveloppe en silence le nom secret de toute présence, ses pieds nus qui dépassent, fragiles, comme en lévitation, et le baquet au bas du lit où l’on devine l’éponge, l’eau usée, la merde, le crâne de Goliath, le reflet de Narcisse, David torse nu brandissant la tête du Caravage, le cri rond de Méduse, la croupe blanche d’un cheval, des pieds sales, des ongles noirs, la roue dentée de Catherine, le corps percé du Christ, un serpent écrasé, un ange au sexe heureux, de nouveau des saints qui écrivent, et le Christ à la colonne, le Christ capturé, le Christ couronné, le Christ renié par Pierre, flagellé, déposé au tombeau, et son bras levé vers Matthieu qui sépare la lumière et les ténèbres, qui conçoit comme un peintre la matière des choses, un mélange, une pâte, un prisme, et avec les couleurs voici de nouveau le visible en extase, la joie d’un Amour victorieux, la main de sainte Ursule caressant la flèche qui la transperce, saint François s’évanouissant entre les bras d’un ange, puis de nouveau Isaac, Salomé, Judith, la Vierge et l’Enfant, Jean-Baptiste, des draps rouges, des draps blancs, un crâne et des feuillages, la chair qui en jouissant éclaire notre vertige, une pluie dorée imprégnant un corsage, une semence inconnue qui se mêle aux pigments et fait naître la peinture ;et à travers tous ces corps, toutes ces choses, une seule lumière, discrète, insistante, sacrée, qui prend mille apparences et ne brille que pour vous, l’éclat de l’être l’aimé qui s’annonce et disparaît en silence, comme font les dieux, les déesses, et qui, en se dissipant dans la fatigue de cette nuit, vous comble, comme le plus réussi des baisers.

Le Martyr de saint Mathieu (détail), 1600.

Photo A.G., Rome, Église Saint Louis des Français, 16 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 17

La vie du Caravage

J’aimerais parler de l’expérience intérieure du Caravage ; pas seulement du feu qui anime son esprit, mais de ce qui a lieu lorsqu’il peint :de la vérité qui s’allume dès qu’un homme comme lui avance son pinceau vers une toile.

Les nuits blanches, les coups de foudre, l’exigence et les idées fixes, le désir sexuel, le vertige des trouvailles, les victoires secrètes, les milliers d’heures à regarder la toile, la rage et le découragement, l’obscurité soudaine et les sauts d’harmonie inouïs, les crises, les maladies, la torpeur, la frénésie, les engouements et l’endurance, la fatigue, les cauchemars, la peur d’être damné, la peur d’être tué, la violence physique, l’ardeur mystique, la rigueur de l’étude, le désir de perfection, l’ivresse et les débordements, l’amour extrême et l’extrême solitude : tout cela est-il racontable ?

Il y a une phrase du grand penseur franciscain Jean Duns Scot que je me répète depuis des années, et à laquelle je mesure tout : « Être une personne, c’est connaître la dernière des solitudes. » S’il y a quelqu’un sur cette terre qui a connu la dernière des solitudes, c’est bien le Caravage.

La vie des peintres est souvent tragique, parce qu’elle rejoue celle de la matière, qui crée des mondes et se décompose ; celle du Caravage est violente, brève, rapide : né en 1571, mort en 1610, il ne vit que trente-neuf ans. Originaire de Lombardie, dans le Nord de l’Italie, il se déplace sans cesse : Rome, Naples, puis Malte et la Sicile, et de nouveau Naples. En un peu plus de quinze ans, il peint une soixantaine de tableaux qui changent l’histoire du monde, séjourne plusieurs fois en prison (parfois, s’en évade) et, après avoir tué un homme, endure la vie des fugitifs. Protégé par une famille noble (selon certains historiens, il en serait peut-être un membre illégitime), aidé par des cardinaux et de nombreux mécènes qui collectionnent ses œuvres, son succès est aussi fulgurant que sa vie malheureuse.

On dit qu’il était irascible, impulsif, arrogant ; et qu’il ne cessait de se battre. Il fut le peintre le mieux payé de son temps ; et comme tel fut la proie de rivalités incessantes ; on le jalousait, il répliquait violemment ; on s’arrangea pour que la postérité réduisît son talent ; il surclassait ses collègues et choquait le goût de l’époque ; ses tableaux furent parfois décrochés des églises ; il fut souvent malade, blessé, fiévreux ; et s’il lui arriva d’être hébergé dans un palais, il préférait la vie des tavernes, le désordre des bouges et la fréquentation des putains à celle des prélats (il savait séduire aussi bien les uns que les autres) ; malgré son succès, et l’argent qu’il tirait de ses tableaux, il mourut pauvre, malade, absolument seul, comme u n misérable (ainsi son cadavre fut-il jeté dans une fosse commune).

On ne possède aucune lettre de lui, juste une signature, mêlée au sang de Jean-Baptiste, au bas d’un grand tableau qu’on peut admirer dans la cathédrale de La Valette, à Malte, où il vécut entre 1607 et 1608.

Il était le contemporain de Shakespeare, de Cervantes et de Monteverdi ; il peignait sans dessiner au préalable (et lui seul procédait ainsi) ; son atelier était entièrement noir, et ses modèles, trouvés dans la rue, se tenaient dans la pénombre ; il aimait les couteaux, les poignards, les épées :se vouer aux formes qui se disputent les ténèbres et la lumière implique d’être tranchant.

C’est le seul peintre de cette ampleur à avoir commis un crime ; et Stendhal, fasciné pourtant par les homicides, et grand connaisseur de la peinture italienne, y voit une raison pour le trouver négligeable. Mais beaucoup d’autres l’ont trouvé gênant, excessif, déplorable — Nicolas Poussin ne déclarait-il pas qu le Caravage était venu pour « détruire la peinture » ? (On a découvert depuis que Poussin, en secret, en était admiratif et avait scrupuleusement copié La Mort de la Vierge.)

La Mort de la Vierge, 1601-1606.

Photo A.G., Paris, Le Louvre, 25 janvier 2017. ZOOM : cliquer sur l’image.

D’ailleurs, ses premiers biographes, Mancini, Baglione, Bellori, qui l’avaient plus ou moins connu, étaient avant tout des rivaux vexés, c’est à-dire des ennemis, qui mirent sournoisement du sable dans l’engrenage de sa postérité en l’accusant de « déprécier la majesté de l’art », de « mépriser les belles choses » pour s’adonner à « l’imitation des choses viles ».

Ce triple zèle dans la malveillance contribua à officialiser la mauvaise réputation d’un Caravage qui n’eut jamais aucun défenseur, et dont la postérité fut ainsi biaisée d’entrée de jeu ; on lui attribua en effet un nombre exagéré de tableaux (et parmi eux, la moindre scène de beuverie, la moindre trivialité noirâtre) afin de réduire son génie en le diluant dans une abondance médiocre. Ainsi, contrairement à la plupart des grands peintres, qui bénéficient traditionnellement des vertus de l’hagiographie, fut-il privé de reconnaissance : on l’oublia pendant deux siècles.

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, grâce à des peintres comme Courbet et Manet, qui rouvrent nos yeux à la vérité d’un monde débarrassé de tout idéalisme, que nous sommes redevenus capables de voir sa peinture, et qu’en toute logique il recommence à exister à nos yeux. Mais Élie Faure en parle à peine dans son immense et géniale Histoire de l’art ; André Malraux, dans Les Voix du silence en fait quant à lui un simple précurseur de Georges de La Tour ; et même Georges Bataille, qui a pourtant écrit un livre fulgurant sur Manet, et dont l’œuvre entière s’ouvre à cet abîme où art, extase et sacré récusent le « cauchemar global de la société », ignore le Caravage. Même Les Larmes d’Éros, son dernier livre, où se trouvent stockées les images de la culture occidentale qui font coïncider ce qu’il nomme la « vie religieuse » avec cette « pleine violence qui joue à l’instant où la mort ouvre la gorge de la victime », oublie le Caravage, alors qu’un tableau comme Judith décapitant Holopherne, sans parler des représentations de David et Goliath ou de la tête de Méduse auraient sans nul doute, s’il les avait connus, passionné cet amateur d’Éros cruel qu’est Bataille (et s’il me plaît à moi d’imaginer la rencontre entre Bataille et le Caravage, alors ce livre en sera l’impossible document).

Caravage, Ecce home, 1605.

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Chapitre 50

Approche du Christ

Je m’arrête un instant à Messine, face à La Résurrection de Lazare. On est en 1609. Le Caravage approfondit une solitude qui le dépouille ; il s’abîme dans une obscurité qui se resserre sur son souffle ; on dirait qu’il disparaît : d’ailleurs on ne sait plus rien sur lui -où vit-il ? avec qui parle-t-il ? Le Caravage rejoint son propre mystère. C’est la nuit, et il peint : sa main, dans l’ombre, trace de brusques lueurs qui, en fouillant l’épaisseur du péché, scintillent à la recherche de la grâce.

Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.

Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.

La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.

Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.

La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.

Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.

L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.

Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.

Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.

À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.

Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.

Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.

En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.

Caravage, La Résurrection de Lazare (détail), 1609.

Musée régional de Messine. ZOOM : pour voir l’ensemble, cliquer sur l’image.

Nous sommes dans le sépulcre, les murs très hauts sont enduits d’ombre et, dans le fond du tableau, l’immensité d’une porte noire ouvre à la mort ou au salut. Deux hommes soulèvent la dalle et sortent le corps de Lazare que le bras du Christ ressuscite. L’espace tout entier, occupé par une foule en cascade d’où émergent des visages grimaçants, semble chavirer au cœur de la béance entre vie et mort, que le bras du Christ va réparer.

Toute la composition tient par la rencontre miraculeuse entre la ligne horizontale formée, comme dans La Vocation de saint Matthieu, par le bras tendu du Christ, et le corps nu, dépouillé de son suaire et de ses bandelettes, de Lazare, dont la rigidité cadavérique forme une croix qui annonce celle sur laquelle le Christ, à son tour, mourra et sera ressuscité.

Entre le Christ et le corps de Lazare soutenu par ses deux sœurs, un homme dont le visage est tourné vers le Christ (alors que tous les autres personnages regardent en direction de Lazare) semble couper la trajectoire résurrectionnelle ; il est au milieu du tableau, et sans prendre part à l’événement, encore moins à la stupéfaction générale, il s’avance vers le Christ.

Le contraste entre les deux est flagrant : autant le visage de cet homme est couvert de lumière, au point qu’on lui dirait le visage brûlé, autant le Christ disparaît dans l’ombre.

Cet homme, c’est le Caravage. Il s’est peint là, à quelques centimètres du Christ ; ses mains sont jointes et touchent presque celle de Jésus tendue vers Lazare qui va reprendre vie.

Que se passe-t-il exactement entre eux deux ?

De quelle nature relève cet échange ? Y a-t-il même échange, ou un simple côtoiement ? On a la sensation que cet homme au visage en feu remonte le cours de l’action, comme s’il voulait accéder à la source même de ce geste christique — ou lui demander quelque chose : une bénédiction ? Un pardon ? L’amour se tient ainsi debout dans la grâce ; on ne sait s’il la regarde ou la reçoit. En un sens, la lumière dorée qui baigne le visage du Caravage ne peut provenir que du Christ, lequel s’est vidé de sa lueur et demeure dans l’ombre ; une ligne verticale coupe la tête du Caravage, exactement positionnée entre la lumière et les ténèbres. Le Caravage est plus près que jamais du Christ, son visage est comme brûlé par la lumière évangélique, ses mains sont jointes, mais il est à côté. Sans doute ne sera-t-il pas possible de s’avancer plus dans la lumière : rien n’est plus tragique que de voir ce petit espace brûlant et rouge qui le sépare encore du Christ. Cet espace est le nôtre : c’est là que nous vivons, dans les quelques centimètres où s’approche et s’éloigne la possibilité du salut ; ces quelques centimètres sont notre lopin intime, celui dans lequel nous tournons en rond dans le feu qui nous consume et peut nous détruire aussi bien que nous illuminer ; où nos désirs, à force de se creuser, ouvrent peut-être une tombe au lieu de trouver l’issue.

Entretiens avec Yannick Haenel

Caravage, Saint Jérôme écrivant (détail), 1605-1606.

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : pour voir l’ensemble, cliquer sur l’image.

France Inter, Boomerang, jeudi 21 février 2019, par Augustin Trapenard.

À milles lieues d’une énième biographie, "La solitude Caravage" (Fayard), en librairie aujourd’hui, propose autant une exploration de l’intimité de son auteur, qu’une réflexion sur le geste créateur et sur le langage. On parle anarchie, mysticisme, désir, peinture et Delphine Seyrig, avec Yannick Haenel, invité de Boomerang.

Cela commence par le commentaire d’un texte de Mendès-France écrit il y a trente-six ans et qui, dit Haenel, aurait pu être écrit ce matin...

La mémoire ne nous alourdit pas. L’épaississement de la sensibilité contemporaine va avec la perte de la mémoire.

Ce que je trouve beau c’est le moment où tout chavire, c’est le moment où le vertige me remplace, je ne suis plus là pour contrôler quoi que ce soit, c’est l’ivresse ...

Penser à une femme, c’est écrire. J’associe l’écriture à quelque chose de féminin, quelque chose que je n’ai pas, rencontrer une jouissance qui n’est pas la mienne. J’ai toujours eu une femme dans ma tête pour le dire comme Freud !

Je pense que le feu est calme. En chacun de nous, il y a quelque chose d’indomptable. Duras dirait quelque chose d’irréductible, ce point où la société n’a plus prise sur nous...

Le Caravage parmi nous

France Culture, Répliques, 11 mai 2019.

Avec Yannick Haenel et Hector Obalk.

Si le Caravage fait,aujourd’hui, l’objet d’une admiration unanime, les mots manquent pour dire la beauté et l’originalité de son œuvre. Alain Finkielkraut et ses invités tenteront, dans cette émission, d’arracher l’émerveillement à l’indicible.

« Contre Nicolas Poussin qui le qualifiait de destructeur de l’art, la postérité a tranché. Le Caravage fait aujourd’hui l’objet d’une admiration unanime. Il peignait à Rome dans les premières années du XVII° siècle et ses toiles nous procurent une émotion immédiate. De tous les peintres d’autrefois il est l’un de ceux qui nous parle le plus. Mais que nous dit-il exactement ? Qu’aimons nous en lui ? Qu’est ce qui fait l’originalité et la beauté de son œuvre ? Qu’a-t-il apporté à la peinture et à notre manière de voir le monde ? Pour répondre à ces questions le vocabulaire nous manque cruellement. Les mots nous font défaut et nous avons du mal, un mal fou à sortir du registre exclamatif. »

Yannick Haenel : « Je crois que la peinture pense »

La solitude Caravage qui vient de paraître chez Fayard est un livre qui fera date dans la connaissance et la portée de l’œuvre du génie italien. Comme dans ses romans, Yannick Haenel dévoile une suite prodigieuse de précisions, de scènes et d’illuminations qui se lisent par bonds. C’est un tour de force : ces toiles si connues, si commentées et qui ont quatre siècles se posent devant nos yeux comme si c’était la première fois. Voici le Caravage vivant, miraculeusement là. L’auteur nous a accordé un grand entretien.

La solitude Caravage qui vient de paraître chez Fayard est un livre qui fera date dans la connaissance et la portée de l’œuvre du génie italien. Comme dans ses romans, Yannick Haenel dévoile une suite prodigieuse de précisions, de scènes et d’illuminations qui se lisent par bonds. C’est un tour de force : ces toiles si connues, si commentées et qui ont quatre siècles se posent devant nos yeux comme si c’était la première fois. Voici le Caravage vivant, miraculeusement là. L’auteur nous a accordé un grand entretien.

Votre livre s’ouvre sur une scène décisive. Vous êtes isolé dans une bibliothèque du lycée militaire du Prytanée dans la Sarthe où vous êtes pensionnaire à 15 ans. Vous découvrez une image parcellaire de Judith décapitant Holopherne (1600) du Caravage centrée sur le visage à l’érotique éblouissante de la jeune femme.

Dans Le sens du calme (Mercure de France 2011) vous décriviez que dans ce même lieu, à la même époque, vous avez lu Kafka et Flaubert. Peut-on dire que ces scènes primitives dans cet endroit particulier ont fondé vos sens ?

Le Prytanée militaire de La Flèche, j’en ai fait mon lieu originaire : celui dont on s’extirpe, celui où l’on s’initie.

C’est le topos de ma mythologie personnelle — mon « mythe individuel du névrosé », pour parler comme Freud. Alors forcément, j’y reviens, je ne cesse de puiser dans ce stock émotif, et de réélaborer son récit. Ce qui a eu lieu là-bas, dans les années 80, a décidé de mon engagement dans l’écriture. Quelque chose, dans ce trou de l’adolescence provinciale, m’a été donné. La dépossession a engendré une vocation ; le vide m’a lancé vers la littérature.

C’est le topos de ma mythologie personnelle — mon « mythe individuel du névrosé », pour parler comme Freud. Alors forcément, j’y reviens, je ne cesse de puiser dans ce stock émotif, et de réélaborer son récit. Ce qui a eu lieu là-bas, dans les années 80, a décidé de mon engagement dans l’écriture. Quelque chose, dans ce trou de l’adolescence provinciale, m’a été donné. La dépossession a engendré une vocation ; le vide m’a lancé vers la littérature.

Du coup, j’ai tendance à condenser dans ce lieu clos toutes sortes d’événements ; parmi eux, il y a eu la découverte concomitante de l’érotisme et de la peinture : c’est en regardant un portrait de femme — ce que je croyais n’être qu’un portrait — que je suis venu à la vie du désir. De cette excitation première est né mon goût pour la peinture, dont la nature s’est révélée pour moi aphrodisiaque. Non seulement la peinture (en l’occurrence celle du Caravage) déclenche du désir, mais elle est animée par le désir : sa substance même, sa matière, c’est l’érotisme — même quand il s’agit d’une corbeille peinte, ou de l’arrestation du Christ.

La vue du visage et des seins de la Judith du Caravage m’a fait former un monde. Des fantasmes, des envies, des folies. J’ai commencé à extrapoler. Les phrases viennent ainsi, la fiction est d’abord un petit bricolage libidinal, une histoire qu’on se raconte à soi-même. Qu’est-ce qui s’invente à travers l’onanisme ? En général, rien, mais il arrive qu’on y mette tant de violence et tant de nuances que cette activité, démentiellement, devienne un travail d’apprentissage et qu’on parvienne à préciser sa vision en même temps que son goût à travers l’endurance tenace d’une obsession. Soyons clairs : l’obsession sexuelle est le secret de la peinture. Celle-ci ne porte pas sur l’effectuation éventuelle des étreintes, mais sur la peau — sur la soif qu’on a de la peau. La peinture, c’est ce qui fait de l’épiderme un monde.

Je peux, en fermant les yeux, parcourir entièrement avec mes mains, dans l’air invisible, certains tableaux que j’aime plus que tout ; je crois que chaque mince craquèlement du tableau du Caravage Judith décapitant Holopherne, à force d’y penser, depuis plus de trente ans, m’est devenu familier, comme le corps de certaines personnes qui me bouleversent, qui m’ont bouleversé. Ce dont il est question au début de La Solitude Caravage, c’est une expérience — aussi dérisoire que sublime, aussi glorieuse qu’enfantine —, de révélation. La peinture, je n’en suis pas un spécialiste, j’en fais l’expérience comme je peux, c’est-à-dire avec passion ; je n’en suis pas non plus un amateur, un de ces types qui auraient avec elle des plaisirs d’esthète. Car j’en attends plus, et même j’en attends tout : je ne désire pas seulement qu’elle serve mon plaisir, je veux qu’elle me chavire — qu’elle m’ouvre à une vérité du désir.

Caravage, Judith décapitant Holopherne, 1600.

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Ce tableau précisément est un des enjeux de votre ouvrage. Il semble s’adresser à vous directement et on vous suit décortiquant ses secrets. Vous le retrouvez partout au fil du texte, dans des lieux d’exposition, il est votre point de capiton, pour reprendre une expression de Lacan. Vous exposez même la découverte de l’identité de la femme peinte par le Caravage. Sans ce souvenir adolescent acéré, sans ce tableau, ce livre aurait-il été écrit ?

C’est vrai, sans ce tableau, sans cette expérience intime qu’il déclenche dans ma vie, je n’aurais pas écrit sur le Caravage. Quel intérêt ? Je ne suis pas un historien d’art, je n’ai aucune autre légitimité pour écrire sur la peinture que ce que celle-ci produit en moi. À travers l’émotion qu’elle me procure, j’ai la folie de croire qu’il y a quelque chose qui peut se transmettre, quelque chose qui relève d’une intensité pensante. L’écriture fait voir : du coup, il arrive, dans ces moments de grande tension heureuse, que les phrases donnent accès à des lignes de nuances, à des inflexions de couleurs, à de vibrations de formes qui ne pourraient s’atteindre autrement que par cet effort du langage sur lui-même qui est l’un des traits de la littérature. En écrivant ce livre, j’ai plongé dans une concentration nocturne qui a été propice à ces éclaircissements qu’exigeaient les tableaux que je cherchais à faire voir. Il n’y a pas d’images dans le livre ; je n’en voulais pas, et d’ailleurs la collection « Des Vies » de Fayard n’en comporte pas. Je trouve qu’on fait trop confiance aux images : on en met une, et on croit que les gens voient. Mais une image ne donne pas forcément à voir. Il faut trouver une parole qui soit capable de faire entendre la pensée qu’il y a dans le tableau. Par pensée, j’entends la vie secrète de la forme. Il n’y a que la littérature qui soit capable d’écouter une pensée qui ne se dit pas. Voilà, être capable de signer l’éblouissement dont on est l’objet, c’est le travail auquel j’assigne l’écriture.

Et puis, pour que j’aie le culot d’insérer mon livre dans la procession immense de tous ceux qui ont été consacrés au Caravage, il a bien fallu que je m’invente une sorte de présomption : l’idée, par exemple, que j’avais compris une chose qui n’a pas été comprise, l’idée que la flamme qui anime le Caravage me parle à moi précisément. C’est ce que Flaubert appelait « se monter le bourrichon ». Dans mon cas, c’est ce petit roman qu’aura été l’histoire de la Judith dans ma vie qui m’a stimulé : je ne me suis pas demandé si j’avais le droit d’écrire sur le Caravage, je l’ai pris. La légitimité, la littérature se l’invente ; elle n’en a aucune a priori, contrairement aux sciences — c’est ce qui la rend si trouble, et si libre.

L’écriture, en tout cas l’expérience que j’en fais, est tendue par un souhait d’intensité tel qu’il peut confiner au désir de prodige : les phrases, j’en attends des fulgurances, des ténuités décisives ; elles portent un feu. La nuit, j’avais l’impression qu’elles étaient comme des torches allumées vers les toiles du Caravage ; grâce à elle, les toiles s’éclairaient ; et le Caravage, réciproquement, m’a accordé un feu, une solitude, une compréhension affamée du monde, comme jamais ça ne m’était arrivé.

Pour revenir à la présomption, à l’idée qu’on apporte peut-être quelque chose de neuf, il y a par exemple le saut, chez le Caravage, de Dionysos au Christ — saut éminemment nietzschéen (bien avant Nietzsche, évidemment) —, et personne, à ma connaissance, n’en a rien dit : dans les premières années de la peinture du Caravage, tous ces ragazzi couronnés de lierre, ces Bacchus arrogants ou lascifs affirment un rapport très sexuel avec le monde, puis cette place est occupée abruptement par l’apparition du Christ. Ça me paraissait lumineux — sans doute grinçant aussi — de faire entendre l’expérience du Caravage là — dans la tension entre la jouissance païenne et la piété christique. On sous-estime de manière stupéfiante l’expérience métaphysique et spirituelle du Caravage ; on le réduit à un violent aventurier surdoué. Ce sont quand même des choses aussi essentielles que brûlantes qui traversent son geste artistique : que faites-vous, dans votre vie, de ces deux tendances de l’esprit : le dionysiaque et le christique ? C’est de l’invisible extrêmement agité, qui peut très vite, si vous ne le pensez pas, tourner au démoniaque, et vous détruire sans même que vous le sachiez. Oui, où en est le Caravage de sa vie : il suffit de regarder ses tableaux pour comprendre que cette question, il se la posait sans arrêt. Non pas comme on ferait le point, mais comme on répond à une exigence, à un appel, à la vérité elle-même. Où en suis-je dans l’histoire de la vérité ? C’est le sujet des tableaux du Caravage ; et ce je, c’est chacun de nous.

Mais je m’éloigne. Vous avez raison, sans la Judith, je n’aurais pas fait le saut.

- La conversion de Marie-Madeleine

Un soir, après avoir acheté plusieurs monographies du Caravage, vous dites avoir vu toute sa peinture, tout Caravage, dans la frénésie folle d’une sorte de binge watching pictural. La peinture agit sur vous comme une compulsion joyeuse : avec ce peintre, c’est tout ou rien ?

Ce n’est pas tout ou rien, c’est tout ! Le Caravage fait partie de ces artistes qui suscitent une adhésion passionnée. Il y a chez lui un élan absolu qui implique qu’à votre tour vous tiriez de vous des forces que vous n’aviez pas.

Je vais le dire ainsi : pour écrire sur un peintre comme lui, il faut se sacrifier. C’est-à-dire tirer de soi des lueurs qui semblent impossibles. Lui vouer une passion endurante, ne faire que ça. À un moment de l’écriture de ce livre, c’était l’été, un mois d’août caniculaire. J’étais seul à Paris pendant des semaines. Tout était blanc et sec, désert. Je ne dormais plus, c’était merveilleux, je transportais avec moi partout un sac de lourdes monographies du Caravage, et le désir d’écrire me soulevait fanatiquement, au point qu’il m’est arrivé le matin de sortir beaucoup trop tôt sans m’en rendre compte : le café où je vais écrire depuis des années était encore fermé, il était six heures du matin, en août, à Paris, tout était fermé, et moi je piaffais de joie avec mes kilos de livres. « Compulsion joyeuse » : vous avez raison, c’est exactement ça.

Je crois qu’avec la peinture, la révélation est progressive. On voudrait que le tout d’une œuvre soit donné comme dans une apparition, mais j’ai bien dû me rendre à l’évidence que la Judith n’est pas tout le Caravage : il y a une initiation qui commence, et qui ne finira jamais. J’ai mis en scène dans le livre une sorte de nuit étoilée de la peinture, où tous les tableaux du Caravage se sont animés ensemble. Ça a eu lieu, et en même temps c’est un fantasme. Avec la peinture, on peut vieillir ; c’est même l’un des domaines où vieillir vous prodigue des bénéfices, car la peinture vieillit avec celui qui la regarde, et les yeux ne cessent de s’agrandir. J’aime de plus en plus le Caravage, comme j’aime de plus en plus Titien, Rembrandt, Zurbaran, Bacon.

Le Caravage est né en 1571 et mort en 1610. Une vie rocambolesque de trente-neuf années où il est facile de s’attarder sur les moments spectaculaires dont le plus important a lieu le 28 mai 1606. Il tue un homme en duel après un différend lors d’une partie de jeu de paume. Vous montrez avec force la complexité de cette affaire. Il s’agirait bien plutôt d’une légitime défense face à un proxénète issu d’une grande famille et donc protégé…

Oui, la violence du Caravage, je trouve bête de la rabattre sur sa vie, sa légende, son caractère. Bien sûr que c’était un homme ombrageux, irascible, véhément, susceptible, tout ce qu’on veut : les biographies le disent, les témoignages se recoupent, c’est incontestable. Et alors ? Il faudrait que les artistes soient des gens sympathiques ? Le Caravage dormait avec un couteau, il se querellait avec tout le monde, il avait un casier judiciaire extravagant, mais en même temps c’était le plus grand artiste de son temps. Sa violence ne peut pas le diminuer ; je crois qu’il faut la penser : d’abord dans le contexte de rivalités artistiques de l’époque, et la récente exposition au musée Jacquemart-André l’a montré : Rome, à la fin du 16e siècle, est un théâtre de la cruauté où le marché artistique, aux mains des prélats qui règnent sur les commandes et donc sur l’argent, jette les peintres les uns contre les autres, à travers une émulation que le Concile de Trente et son programme d’art au service de l’Église encouragent. Ensuite, cette violence, il faudrait la penser d’un point de vue métaphysique : elle témoigne d’une conscience qu’a le Caravage de ce qui arrive au monde. La Renaissance est bel et bien achevée, le temps de la sublimation et des idéalités harmonieuses est liquidé. La peinture du Caravage prend au sérieux l’événement même de la violence : il n’y a pas d’apaisement dans son œuvre.

Quant à l’épisode célèbre où il tue un homme, eh bien il y a des bibliothèques entières sur le sujet. Mais l’essentiel de mon livre consiste à interroger ce qui arrive à quelqu’un dont l’expérience intérieure s’égale à hauteur de mort. Il n’est pas devenu criminel pour rien. Je ne dis pas qu’il a tué juste pour voir (il en paie les conséquences : quatre années d’exil, et en un sens il en meurt) ; mais pour un peintre qui n’aura fait que disposer sur ses toiles des témoignages brûlants de ce qu’il en est du mal, et revenir obsessionnellement sur des décapitations ou des décollations, l’homicide dans lequel il est impliqué relève d’un passage à l’acte dont la logique est terrible. La mort est son domaine. Qui s’en est donc approché plus que lui ? Qui l’a sentie comme lui sous ses doigts ? Entre le pinceau et le couteau, il y a chez le Caravage un échange symbolique qui signe à la fois son audace en tant qu’artiste et sa condamnation en tant que pauvre humain. Disons qu’il a ouvert dans sa vie — c’est son destin, sa fatalité — cette brèche où la peinture et le crime se touchent. Quel artiste a tué ? Je crois qu’à part le Caravage, il y a l’étrange Gesualdo, le prince compositeur, qui est son exact contemporain.

Je ne sais ce que les spécialistes vont penser de mes conclusions concernant la scène de crime du 28 mai 1606, mais il ne s’agissait sans doute pas, comme on l’a colporté paresseusement, d’une dispute à propos d’une partie de jeu de paume ou d’un pari perdu, mais d’un véritable « duel d’honneur ». Ranuccio Tomassoni, on le sait maintenant, était un petit mafieux qui officiait avec son frère dans l’une de ces milices du secteur de Campo Marzio, le centre historique de Rome, et qui sous prétexte d’assurer la sécurité, pratiquait le clientélisme, l’escroquerie, et le proxénétisme. Ces activités étaient couvertes, voire blanchies par son nom : sa famille était en effet très respectée à Rome. Et figurez-vous qu’il n’était pas le proxénète de n’importe qui, mais de la jeune prostituée qui a posé pour Judith décapitant Holopherne, le tableau qui a hanté toute ma jeunesse. Elle s’appelait Fillide Melandroni, elle avait à peine 20 ans, l’air d’une princesse, et venait de Toscane. Le Caravage et Tommasoni se détestaient, ils étaient également violents et sûrs d’eux ; je n’ai pas pu m’empêcher de penser qu’en plus de leurs tempéraments volcaniques, il y avait cette femme entre eux ; j’en ai tiré les conséquences. Je ne sais pas s’ils se sont battus expressément pour elle ce jour-là, mais dans l’accumulation de haine qu’il y avait entre ces deux-là, elle y était quand même pour quelque chose. On suppose en effet qu’elle a été la maîtresse du Caravage, et je pense qu’ayant posé quatre fois pour lui (elle « fait » Judith, Madeleine, Sainte Catherine d’Alexandrie — et il a même existé son portrait par le Caravage, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dont on a conservé une photographie), elle est nécessairement devenue une autre, et a échappé à son maquereau : une femme qui devient de l’art peut-elle continuer à accepter d’être considérée comme une traînée ? Il y a eu, à cause du Caravage, grâce à lui, un conflit d’intérêt entre le proxénète et le peintre, et elle en était l’enjeu. C’est ainsi que je me raconte cette affaire.

Bacchus adolescent.

Galerie des Offices, Florence. ZOOM : cliquer sur l’image.

Vous dressez le portrait d’un artiste en guerre. Au-delà du fait de vivre dans une région et une époque où le crime est roi, Le Caravage agit souvent violemment parce qu’il aime la bataille. Mais il s’avère qu’il est absolument haï par la concurrence féroce de la scène artistique de l’époque qui lui attribue d’ailleurs des tableaux moyens pour affaiblir sa renommée étourdissante. Le Pape est contre lui, l’Ordre de Malte veut sa mort, ses biographes sont ses ennemis. Vous atomisez dans votre livre la gigantesque falsification dont il est victime de son vivant et jusque dans la postérité.

Oui, rarement un homme aura été aussi seul. Il a eu disons des protections politiques, sinon il n’aurait pas tenu plus d’un an ou deux à Rome, mais en gros ils sont tous contre lui. D’abord parce que c’est le plus grand des peintres, ce qui suscite la rancœur des médiocres ; et parce qu’il est très vite le mieux payé, ce qui suscite carrément de la méchanceté autour de lui. On oublie souvent dans l’histoire de l’art les questions de jalousie (il faudrait écrire une histoire de la critique du point de vue de la jalousie !). Quand on lit les critiques artistiques ou littéraires, même aujourd’hui où hélas ils disparaissent, on a tendance à les prendre pour argent comptant, on fait confiance au discours critique, mais celui-ci n’est-il pas aussi — et souvent — le reflet de préjugés, d’incompréhensions organisées, voire d’animosités, de petites félonies qui visent parfois à rabaisser, voire à détruire un artiste ? Il n’y a pas d’impartialité, ça n’existe pas : il y a juste des gens, autour d’une oeuvre, qui se demandent s’ils ont intérêt ou non à l’aimer. Et en général, les génies déclenchent de l’animosité.

Le Caravage a été une victime spectaculaire de la postérité : il y avait l’idée qu’il était gênant, non seulement son caractère était impossible et il avait froissé tout le monde, mais son art lui-même, nouveau, direct et délivré de l’idéalisme qui pesait encore à l’époque sur la peinture, discréditait les autres peintres. Il fallait s’en débarrasser. Les premières biographies qui lui sont consacrées sont écrites par des ennemis : elles sont perfides, pleines de mensonges, et visent à fixer la légende d’un fou. Par ailleurs, on lui attribue vite, et pour longtemps, des centaines de tableaux qui sont des croûtes. Le moindre tableautin noirâtre, avec des gitons ou des ivrognes, on dit : c’est un Caravage. C’est parfois voulu, parfois non. Le résultat est le même : on ensevelit la mémoire du Caravage sous un amas d’oeuvres médiocres. On fait de lui un peintre de genre, un artiste mineur. Du coup, on ne le voit pas. Ça va durer des siècles. Au 20ème siècle, Georges Bataille, qui pourtant aurait dû s’émerveiller qu’existe une telle peinture, n’en parle pas, André Malraux le considère comme un sous-Georges de la Tour, un peu trop véhément… Le Caravage, à part quelques spécialistes raffinés comme Roberto Longhi qui s’y sont consacrés dans l’ombre dès les années 30, ça fait à peine soixante ans qu’il est redevenu un grand peintre. Mais regardez son succès actuel : finalement, cette conspiration autour de son nom lui a redonné du temps, et octroyé une nouvelle jeunesse. Je crois en la vengeance inconsciente de la société envers ceux qui lui échappent : il aura fallu des siècles pour qu’à la faveur de désattributions précises, on stabilise le corpus autour d’une soixantaine d’oeuvres, et que le Caravage gagne sa guerre. Il l’avait toujours gagnée, mais maintenant on le sait.

Les mots fameux d’Arthur Rimbaud — « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes » — s’applique parfaitement à la vie et à l’œuvre du Caravage. En étirant le temps de quatre siècles jusqu’à nous, comment expliquer que l’échauffourée intellectuelle soit quasi inexistante aujourd’hui ? Dans la presse, on ne lit pratiquement que des critiques positives partout sur tout, est-ce le signe d’une époque où le spectacle viscéralement aphone a gagné ?

Le combat spirituel existe toujours, même sans combattants. Quant à la presse, je ne sais pas, il me semble qu’elle obéit à un processus plus général — planétaire même — qui non seulement égalise, mais assigne tout à l’insignifiance. Il faut que ça tourne : la rotation de la marchandise est une forme de mise à mort. Le spectaculaire intégré est sans réplique, Debord l’a dit depuis longtemps. Par ailleurs, je crois que la paix frileuse que vous décrivez relève moins d’un éventuel problème de jugement ou de courage des critiques que d’une modalité plus métaphysique — une tournure de l’époque, qui absorbe celle-ci dans l’impossibilité à penser. Car des critiques virulents, il y en a, mais leur colère est une forme d’exacerbation de l’impuissance. Un « tourbillon de rancune », comme dirait Nietzsche, qui est la conséquence stérile d’un narcissisme particulièrement surdéveloppé à l’ère de la surveillance généralisée.

Par ailleurs, je pense sérieusement que plus personne n’aime la littérature. Beaucoup font semblant de l’aimer. Il y a une simulation sociale autour de la littérature, qui avait encore récemment son utilité dans le secteur culturel, et qui draine un peu de publicité (de moins en moins), un peu d’événementiel (toutes ces fêtes pour les sorties de livres…), mais plus vraiment de passion. La société se fout absolument de la littérature ; et c’est pathétique, parce que de plus en plus d’écrivains, de leur côté, ne font plus que la chercher en s’adaptant à elle, en ajustant leur livre à son script commercial, à son horizon audio-visuel. Tous ces livres qui sont des téléfilms… Bref, s’il y a encore quelques singularités, bien sûr, qui aiment la littérature, elle n’a jamais été si seule. Qui, du coup, se battrait aujourd’hui pour elle ? Qui déchaînerait les foules, intellectuellement, pour ou contre un livre de littérature ? Je crois que cette solitude actuelle est sa chance. Je dirais même son salut.

Vous intitulez un de vos chapitres « La sagesse ne viendra pas. » qui est une phrase de Guy Debord. Ce peintre n’a jamais trouvé le calme ?

Je pense que le calme ne faisait pas partie de son registre. Le Caravage aimait l’intensité, il dépensait sa vie ; il ne s’est pas économisé, il n’a cessé de griller ses positions, la violence était son art. Brusquer le monde, c’est aussi une méthode. Regardez comme avec le Caravage les ténèbres ont reculé. Comme les vieilles formes sont devenues ridicules. Regardez comme la représentation s’est élargie grâce à lui. Ce fond noir qu’il invente nous regarde aujourd’hui comme le témoignage le plus vivant de ce qu’il en est du monde et de l’esprit.

Il est mort à 39 ans, absolument épuisé, sans argent, sans rien. Dans le monde du sacrifice, il n’y a ni temps mort ni répit. Si votre vie est prise dans un cercle sacrificiel, vous n’en sortirez jamais. À l’intérieur de ce cercle, vous vivrez le feu, et celui-ci éclairera les murs de votre monde, qui, si vous êtes un grand artiste, sont aussi les parois du monde.

J’aime bien que vous ayez repéré cette phrase de Guy Debord. C’est à la fin de Panégyrique. Elle me fait penser à certaines devises des princes de la Renaissance florentine. « La sagesse ne viendra pas » : c’est abrupt, insolent, aristocratique, c’est le grand art. Il ajoute : « Le léopard meurt avec ses taches. » Les véritables aventuriers se rejoignent à travers le temps sur le fait qu’ils ne lâchent rien. C’est ce que j’appelle la solitude. C’est à la fois une vertu, un territoire et une couleur (entre le noir et le jaune-flamme).

Sans avoir compté, il est fort possible que le mot que vous employez le plus dans La solitude Caravage soit « scintiller, scintillement ». C’était déjà le cas dans votre dernier roman Tiens ferme ta couronne (2017). Votre écriture sur la peinture, tout comme votre œuvre romanesque, fait scintiller les détails. J’en vois trois : un filet d’eau lumineux que boit Jean Baptiste, la subtile perle de la boucle d’oreille de Judith, un petit carré blanc presque abstrait dans « La conversion de Marie Madeleine ».

Sans avoir compté, il est fort possible que le mot que vous employez le plus dans La solitude Caravage soit « scintiller, scintillement ». C’était déjà le cas dans votre dernier roman Tiens ferme ta couronne (2017). Votre écriture sur la peinture, tout comme votre œuvre romanesque, fait scintiller les détails. J’en vois trois : un filet d’eau lumineux que boit Jean Baptiste, la subtile perle de la boucle d’oreille de Judith, un petit carré blanc presque abstrait dans « La conversion de Marie Madeleine ».

On dit que le diable est dans les détails, vous montrez le strict inverse.

Merci pour cette formule : faire scintiller les détails. Je prends ! Je pense que la moindre des choses, quand on écrit, c’est de se rendre disponible à la précision. La généralité est toujours banale. Je me rends compte en vous lisant que la goutte d’eau et la perle sont une même chose : la perle, c’est de la rosée spiritualisée. Quant à ce carré blanc où la lumière se prend elle-même pour objet et se recueille, on peut le concevoir comme l’abri mystérieux du divin — ou sa version chromatique profane. Dans une goutte d’eau, celle qui abreuve le Baptiste, il y a l’univers entier qui par irisation vient se réfléchir ; il y a aussi bien sûr l’horizon du baptême, c’est-à-dire la possibilité du salutaire. La perle, quant à elle, est un concentré d’érotisme, comme pour d’autres le talon aiguille. À mes yeux, la beauté de la peinture se donne là, à travers ces étincelles sensuelles qui peuvent sembler secondaires, mais qui font du tableau un territoire scintillant, justement. Si ça ne scintille pas à l’intérieur, c’est que c’est mort.

Et par retour, les détails ouvrent au royaume des phrases. Pas de littérature sans détails. Je vois ces points de lumière partout à l’oeuvre ; je m’y baigne. C’est là que j’atteins mon propre point de solitude, c’est par là que ça s’ouvre. Faire scintiller l’être, c’est la grande chose — une variante, plus métaphysique, de l’enchantement. Je suis assez pour le « plus de jouir » ! Écrire pour déprécier, pour faire parler le manque ou la rancune, cela m’est complètement étranger. Je cherche une brèche, je cherche des richesses poétiques, il y a des usages de la liberté qui sont encore à venir. Le désir n’est pas encore asséché, la fontaine n’est pas vide. Trouver la perle, étendre le domaine de l’érotisme, préciser des lumières, c’est à cela que je m’emploie à travers la littérature.

- La Conversion de Marie-Madeleine, détail.

Vous avancez que « Le Caravage est le premier peintre à prendre au sérieux le néant ». Les noirs puissants et les clairs obscurs associés qui gorgent son œuvre et ont aussi fait sa renommée auraient une valeur ontologique ? Si Le Caravage illustre par ses apports stylistiques une avancée dans l’histoire de l’être, nous sommes loin d’une peinture de la violence et de la pauvreté que l’histoire a retenu…

Il m’arrive de penser que la peinture n’a pas besoin des humains, elle se tient au cœur de son propre point aveugle. J’imagine souvent les tableaux seuls, dans les musées, la nuit. Leurs silences dialoguent. La solitude de la peinture est aussi inouïe que celle de la littérature. Qu’est-ce qui s’ouvre à travers ces rectangles de lumière ? Pierre Michon dit que la peinture est une « fabrique généralisée de noblesse ». C’est juste : les ragazzi du Caravage ne deviennent-ils pas des dieux ? Il leur met un peu de vigne dans les cheveux et voici que ce sont des Bacchus.

Mais moi, je crois que la peinture pense. Le Caravage pense. Il en va de l’être dans ses tableaux. Chez lui, si les couleurs et les formes s’ajustent selon cette guerre qu’il perçoit entre le clair et l’obscur, s’il invente ce fond noir pour mettre la lumière à l’épreuve de sa possibilité, c’est parce que tout se joue pour chacun de nous entre deux abîmes : disons entre l’issue et l’impasse, entre la trouvaille et le malheur, ou — à l’époque du Caravage — entre Dieu et le néant.

C’est là que ça se joue, dans l’ontologie fondamentale. Ou, si vous voulez, dans le spirituel. On sous-estime toujours l’éclat spirituel qu’il y a dans les tableaux du Caravage : quelle puissance prend pourtant le sacré chez lui ! Regardez les torses du Christ. Regardez le tremblement qui parcourt les visages autour de Lazare quand Jésus le ressuscite. Regardez la tête effrayante de Goliath tenue par David.

Entre nous, il n’y a rien d’autre que l’être. Surtout à l’époque du Caravage. La politique ? À la fin du 16è siècle, c’est le pape, les rois, les princes, voilà tout : qui donc pourrait s’imaginer faire de la politique ? L’amour ? Bien sûr, mais chez le Caravage, il est dans les pigments, dans la joie folle qu’on met à trouver de la lumière sur un visage. Une matière inlassable parcourt les désirs qui se jettent sur ces rectangles.

Philippe Sollers, en lisant mon livre, m’a dit : « Vous sauvez le rectangle ». C’est une formule énigmatique, mais qui m’a comblé. Les images palpitent, leur violence, comme chez Delacroix ou Bacon, s’élancent vers l’impossible. On voit en effet, de loin, le Caravage comme un peintre réaliste, le peintre des pieds crasseux et des gitons braillards, mais les énigmes qu’il peint relèvent de l’incarnation, c’est-à-dire de l’absolu du corps et d’un en plus qui se dérobe, et peut relever d’un reste mystique. Le visible ne parvient pas à se contenir ; le visible déborde dans l’invisible. Il y a bel et bien des choses invisibles qui sont peintes, non ? Zurbaran, Rembrandt, le Titien et le Caravage ne cessent de lancer leurs figures peintes vers un débordement de la représentation.

Vous avez décelé l’essentiel : le Caravage est à penser, à évaluer, à voir dans l’histoire de l’être. Je suis entré pendant un an, jour et nuit, dans la peinture du Caravage, je m’y suis consacré comme on se baigne dans l’être. J’ai sans cesse voulu garder la tension entre peinture et littérature, entre le fait que je regardais et que j’écrivais. La peinture, c’est de la pensée : ce qu’un tableau montre, c’est ce qui ne se voit pas. Il y a là quelque chose qui relève de l’aléthéia — de cette forme grecque de la vérité qui se manifeste comme une apparition, un dévoilement, un retrait qui se déclôt. Ce qui a lieu dans l’être, je le comprends en méditant sur les peintures du Caravage, c’est la mise en éveil de la vérité. C’est pourquoi j’aime tant ce peintre, et Cézanne, Van Gogh et Bacon : ils témoignent en faveur d’une violence de l’être, d’un déchaînement du Dasein. L’extatique de la peinture, c’est ce qui m’a fait écrire ce livre.

Le Caravage intérieur de Yannick Haenel

Avec « La Solitude Caravage », l’écrivain livre une belle variation sur la vie de l’artiste (1571-1610), d’où sa subjectivité et ses préoccupations ne sont jamais absentes.

Par Eric Loret

- Le Souper à Emmaüs, 1606

Académie des beaux-arts de Brera, à Milan.

A l’âge de 15 ans, Yannick Haenel connaît une épiphanie érotique en découvrant Judith et Holopherne, du Caravage (1571-1610). Mais seulement le visage de l’héroïne, pas la totalité du tableau. C’est un détail, dans un livre : « A son oreille, une adorable perle était fixée par un nœud de velours noir dont la boucle formait un papillon. » Cette perle et ce papillon, ajoute-t-il, « veillèrent ensemble sur mon désir ; ils en étaient l’image – ils en devinrent même la clé ».

S’il s’inscrit dans une collection biographique, La Solitude Caravage est, on le comprend dès l’abord, avant tout un autoportrait en artiste de son auteur. Haenel a lu tous les livres sur le peintre milanais, il se décrit comparant les reproductions et noyé dans les souvenirs de ses visites à Rome, Berlin ou La Valette. Mais, même s’il raconte la vie dangereuse de Michelangelo Merisi da Caravaggio en se fondant sur les recherches les plus récentes, c’est à une lecture toute personnelle de l’œuvre qu’il se livre, sortant dès la première page son sujet des parages troubles et homoérotiques où la tradition l’a longtemps situé.

Eclairs rimbaldiens

L’interprétation d’Haenel se place sous le signe de la vérité, de la décollation comme dévoilement dans le sang, cri vers l’abîme. La Judith du Caravage n’est en effet pas seulement une amante désirable mais aussi une tueuse. Ce n’est qu’en 1997, lors d’un voyage à Rome avec une femme aimée, qu’Haenel – dit-il – découvre l’intégralité de la toile : la lame, le sac qui attend la tête coupée, le sang qui gicle.

La Solitude Caravage sera donc un essai bataillien où « le meurtre prend la place du sexe » et dont le narrateur se fait volontiers voyant, transpercé d’éclairs rimbaldiens. « Il m’arrive de penser qu’on n’a pas encore vraiment pris la mesure de ce tableau », avance-t-il par exemple à propos du Bacchus de Florence : « L’acte dont procède une telle peinture – cet acte rigoureux qui nous fait carrément entrer une lame ironique dans les yeux – possède la capacité de dissoudre ce qu’il y a d’éternellement convenable dans la représentation picturale. » L’art du Caravage est ici d’ordre sacrificiel : le regardeur l’éprouve comme une ordalie.

Envers lumineux

Le héros d’Haenel est certes querelleur, comme les anciens biographes nous l’ont décrit, mais aussi obscur, obsédé, infiniment occupé à créer. Le noir et le gras (celui de la suie des chandelles, de la lumière faible) sont ses attributs charnels : ne peint-il pas avec un charbon issu des os calcinés que, suppose Haenel, ses assistants dérobent à des squelettes humains ? « La mort fait partie de la substance même de la peinture – on peint avec les morts. » Il y a cependant un envers lumineux : « Je crois aussi, on le dit moins, que le Caravage vécut dans un éblouissement de visions où les formes sont des ivresses colorées. »

Dans cette version ultraromantique, le « royaume » est l’horizon de l’œuvre et Caravaggio a peint pour nous en entrouvrir les portes. C’est en ce sens eucharistique qu’Haenel analyse La Décollation de saint Jean-Baptiste où, selon lui, s’échangent le sang du saint et l’encre de la signature du peintre : « Sur ce plan du mystère où nos âmes trempent toutes dans le sang du Christ, [Caravage] est reçu dans le salut. » Au-delà des enjeux biographiques et esthétiques, c’est encore une fois, on l’aura compris, la question du mal et de la vie digne que traite l’écrivain de Tiens ferme ta couronne (Gallimard, prix Médicis 2017), sous un jour moins riant cette fois, mais non moins aigu.

Eric Loret, Le Monde du 9 mars 2019.

A l’exposition Caravage à Rome, amis & ennemis du musée Jacquemart-André (visible jusqu’au 28 janvier).

Judith décapitant Holopherne

Caravage, Judith décapitant Holopherne (détail).

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Caravage, Judith décapitant Holopherne (détail).

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Madeleine en extase

Caravage, Madeleine en extase, 1606.

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Caravage, Madeleine en extase dite « Madeleine Klain », 1606 (?). Collection particulière.

Photo A.G., 29 novembre 2018. ZOOM : cliquer sur l’image.

Voici pour la première fois réunies deux versions de la Madeleine en extase, un tableau de Caravage dont on connaissait la composition grâce à une réplique fidèle, signée Louis Finson (Marseille, musée des Beaux-Arts).

Ces deux peintures — l’une dite « Klain », attribuée à Caravage depuis longtemps et l’autre, également de la main du maître, découverte en 2015 et encore jamais exposée en Europe — sont présentées ensemble afin d’ouvrir le débat des critiques.

Réalisé sans doute à la même époque que Le Souper à Emmaüs, le thème de l’oeuvre a vraisemblablement connu un succès immédiat. L’iconographie de la Madeleine en extase est tout à fait innovante : sa pose, tout en préfigurant les extases des saintes du Bernin, renvoie à celles des statues antiques de ménades et de satyres ivres, ainsi qu’à Ariane endormie et à Méléagre mourant. Le visage consumé et hagard de la sainte trahit l’extase d’une pécheresse convertie, plongée dans une lumière contrastée qui révèle ses courbes abandonnées.

Certains historiens de l’art ont rapproché le ventre enflé de la sainte de celui du modèle de la Mort de la Vierge conservé au musée du Louvre, tableau peint par Caravage en 1605. (notice de l’exposition)

LIRE : Philippe Dagen, Le Caravage, une avant-garde à lui tout seul pdf

VOIR AUSSI :

La Madeleine en extase, l’original du Caravage enfin retrouvé ?

et Autres Madeleine.

David avec la tête de Goliath

Caravage, David avec la tête de Goliath, 1605-1606.

Photo A.G., Rome, Galerie Borghèse, 23 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Julia Kristeva, dans le chapitre « Décollations » de son livre Visions capitales, décrit Judith tranchant la tête d’Holopherne. Elle y voit « l’image d’une féminité guerrière, castratrice, sans merci », « l’apothéose de la femme de tête qui fait plus que castrer — qui décapite l’homme le plus impitoyable », « le positif de Gorgone, sa version splendide et triomphante. » (p. 77). Kristeva ne reproduit pas le tableau de Caravage mais celui, magnifique, d’Artemisia Gentileschi, « le plus grand peintre féminin ». Par contre, Kristeva reproduit le David avec la tête de Goliath (1605-1606) du Caravage qui se trouve à la Galleria Borghese, à Rome. Elle écrit (p. 88) :

« Je garde pour mon musée imaginaire le coléreux Caravage et la farouche Artemisia Gentileschi. Le peintre vagabond, Caravage, amoureux des têtes coupées, ne s’est épargné ni Judith, ni saint Jean, ni Isaac. Je choisis l’humour macabre de son David avec la tête de Goliath. Ramassé, sculptural, le jeune David à la peau dorée montre le regard incurvé d’un éphèbe grec ; alors que le chef branlant du sinistre géant, confié aux mains distraites du futur roi, arbore en toute simplicité les traits de l’artiste lui-même : face criminelle louée pour la circonstance au magasin des accessoires de la commedia dell’arte. Le roi ne regarde pas la tête coupée, personne ne regarde une tête coupée, sinon les amateurs de tableaux, les voyeurs comme vous et moi. Croyez-vous qu’il y ait quelque chose à voir ? David vous fait voir que non. La décollation abondamment montrée signe le terminus du visible. C’est la fin du spectacle, messieurs-dames, circulez ! Il n’y a plus rien à voir ! Ou plutôt il n’y a que ça à voir, mieux, à entendre. Ouvrez maintenant vos oreilles, si elles ne sont pas trop sensibles. Le fond de l’horreur, ça ne se voit pas ; ça s’entend, peut-être. Remisons les palettes, et à bon entendeur salut ! À moins que cette intimité sadomasochiste, continuellement profanée, à la Caravage, ne soit le dernier temple moderne ? Et qui se prolonge dans les sex-shops hard, les raves et autres installations. À méditer après, en avoir pris plein les yeux. »

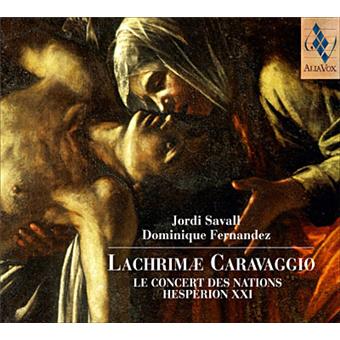

Le Caravage, anges et bourreaux, le cycle de Saint Mathieu

un film d’Alain Jaubert (1998)

Cycle de Saint Mathieu de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage - 1600 - Église Saint-Louis des Français, Rome Saint-Mathieu.

La Vocation de saint Mathieu (détail), 1600.

Photo A.G., Rome, Église Saint-Louis des Français, 16 juin 2015. ZOOM : cliquer sur l’image.

Le Caravage inventa une nouvelle manière de « chasser » l’obscurité qui surprendra ses contemporains avant d’être imitée de l’Espagne aux Pays-Bas.

Chargé de représenter trois étapes de la vie de l’évangéliste Matthieu : la Vocation, la Visite de l’ange et le Martyre, Caravage traite les trois scènes d’une toute nouvelle manière. Gestes, couleurs, éclairage, tout compose une sorte de mise en scène théâtrale qui tient compte aussi de l’architecture du lieu et de l’approche du visiteur.

Caravage, dans la splendeur des ombres

un film de Jean-Michel Meurice (2015)

Le premier artiste moderne. Une vie brève et violente. Un talent et une célébrité précoces. Une enfance lombarde, dix années de succès à Rome, des commanditaires riches et puissants, un caractère vif et irascible, une attirance pour les bas-fonds et les querelles, toujours armé, plusieurs fois emprisonné, condamné à mort pour meurtre, contraint de fuir de Rome, traqué par la police papale, en cavale à Naples, puis en Sicile et à Malte, il meurt à 39 ans. Selon la légende son cadavre fut abandonné sur une plage, comme celui de Pasolini. De quoi nourrir la légende. Avec le temps, son nom disparut des mémoires. Ses œuvres n’étant pas signées, on lui attribua toutes celles jugées grossières, vulgaires et d’un réalisme de mauvais goût, on attribua les siennes à d’autres. Pendant trois siècles son œuvre fut ainsi démembrée et oubliée.

L’œuvre telle qu’on la connaît aujourd’hui est une renaissance, le fruit du travail des historiens. Sur plus de cinq cents œuvres qu’on lui attribuait, trois siècles après sa mort, moins de cinquante étaient réellement autographes.

Le film raconte cette histoire et part sur les lieux d’exposition de 22 œuvres majeures à Rome, Malte, Paris, Rouen, Montpellier.

Ernest Pignon-Ernest. Naples, 1988-1995

« L’histoire de Naples ne s’efface pas ; s’y superposent mythologies grecque, romaine, chrétienne. Niçois, j’y ai retrouvé une familiarité ancienne, essentielle, comme ce sentiment, en marchant à Cumes dans l’antre de la Sibylle, d’un retour au ventre de la terre : des retrouvailles avec des origines immémoriales.

Dans l’entrelacs des rues, mes images interrogent ces mythes, elles tracent des parcours qui se croisent, se superposent ; elles traitent de nos origines, de la femme, des rites de mort que sécrète cette ville coincée entre le Vésuve et les terres en ébullition de la Solfatare sous laquelle Virgile, déjà, situait les Enfers ; elles convoquent Caravage, parlent des cultes païens et chrétiens que porte aux ténèbres cette cité ensoleillée. C’est une quête au long cours, qui a duré des années, de ce qui fonde ma culture, ma sensibilité méditerranéenne. »

in Ernest Pignon-Ernest Gallimard 2014.

Ernest Pignon-Ernest : Caravage, David et Goliath, 1988.

Photo . ZOOM : cliquer sur l’image.

David et Goliath d’après Caravage, 1988, dessin original à la pierre noire réunissant les têtes tranchées de Pasolini et Caravage, collé Via Seminario dei Nobili, Naples.

Le dessin, qui occupe la partie centrale de la composition, représente le jeune David, grandeur nature, tenant dans la main droite une poignée de cheveux et de l’autre la tête de Goliath qu’il brandit d’une fenêtre. Les photographies occupent la partie inférieure de la composition. La photographie offre une vue rapprochée de l’installation in situ [...]. On remarque une différence de traitement du dessin entre les parties anatomiques très travaillées et le drapé qui est resté, comme le cadre, à l’état d’esquisse. L’artiste est fidèle à l’œuvre de Caravage même s’il la revisite en changeant légèrement la composition. Il fait disparaître l’épée de David et actualise l’œuvre en associant à la tête de Goliath celle de Pasolini, comme en témoignent les photographies accompagnant le dessin préparatoire. Une observation attentive de l’œuvre de Caravage permet de constater que la main droite de David n’est pas apparente, son bras droit étant complètement plongé dans l’obscurité. Ernest Pignon-Ernest est donc allé puiser dans une autre œuvre du maître italien, L’Amour vainqueur l’élément manquant à sa composition [3].

Ernest Pignon-Ernest : Caravage, La Mort de la Vierge, 1990.

Photo . ZOOM : cliquer sur l’image.

Dessin à la pierre noire inspiré de Caravage, collé à Spacca Napoli, 1990.

C’est là qu’Ernest Pignon-Ernest a collé durant la nuit une citation de la mort de la vierge du Caravage. Il n’a gardé que le visage, le buste, la main droite et le bras gauche de la vierge. Le lendemain matin, deux vielles femmes, deux vendeuses de cigarettes et autres babioles, toujours assises derrière une petite table dans la rue, se sont mises à veiller cette image [4].

Le site d’Ernest Pignon-Ernest

Aux côtés de Yannick Haenel, l’inspiration par la peinture

France Culture, L’Art est la matière par Jean de Loisy, 29 novembre 2020.