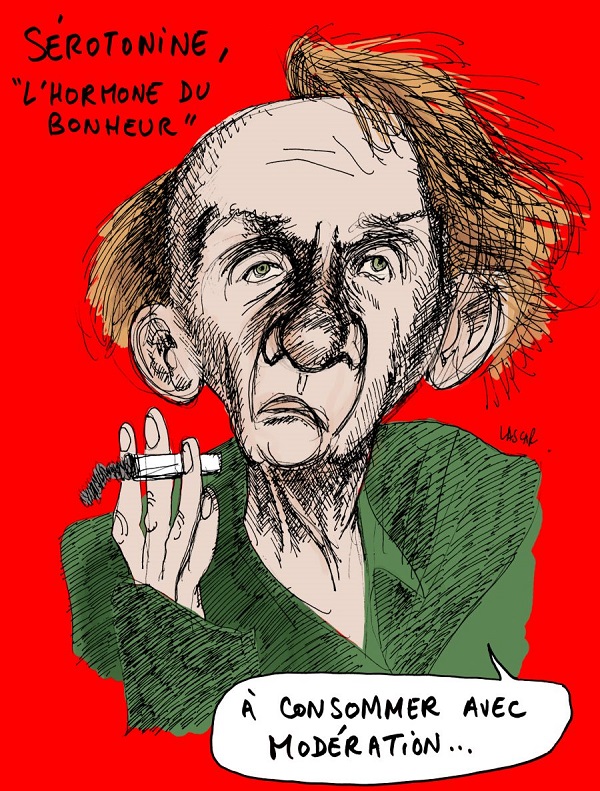

Il faut lire Sérotonine, le dernier roman de Michel Houllebecq, « le livre-événement de la rentrée littéraire d’hiver ». Telle est l’injonction qui nous est faite depuis des semaines après une opération marketing comme on en a rarement vue. Et ça marche ! Et ça vend ! Plus de 90.000 exemplaires en seulement trois jours ! Qu’est devenu Houllebecq « l’ennemi public » [1] ? A quelques réserves embarrassées près, la critique empressée, à gauche comme à droite, semble unanime. C’est sans doute la raison pour laquelle Houellebecq est dit « inclassable » comme le sont désormais ce qu’on appelle les « couches moyennes » en voie de déclassement (la petite bourgeoisie universelle, sa « sexinite » et ses diverses « mammifestations » [2]) qui constituent la masse de ses lecteurs à laquelle il tend un miroir ironique (souvent drôle) mais complaisant, mélange de mépris (des femmes surtout, vouées par le narrateur au ratage — le sien, le leur) et de haine de soi (qui commence d’emblée pour le narrateur par la haine de son propre prénom (Florent-Claude) : « je considère mon prénom comme complètement raté »), d’autodérision, de cynisme et de nihilisme douloureux et mal assumé [3]. « C’est ça la France d’aujourd’hui, le degré zéro de la langue et de la littérature comme parfaite illustration du degré zéro de la société » dit très justement Antoine Compagnon [4]. Une voix différente allait-elle s’élever contre ce monde de l’immondialisation et ce concert de louanges ? Eh bien oui. La voici. C’est celle de Cécile Guilbert qui, à Houellebecq (récent prix Oswald Spengler) et sa fascination pour le déclin de l’Occident, préfère l’Occident de Simon Liberati, « hymne baroque à la liberté libre » [5].

- Simon Liberati et Michel Houellebecq.

Joël SAGET / AFP et Boris Roessler/dpa

Liberati vs Houellebecq (1/2)

par Cécile Guilbert

De même que l’increvable succès du romancier de salon Jean d’Ormesson en dit long sur le refoulé Ancien Régime de la France (période Restauration affairiste car tout ce qui est antérieur à 1789 est trop grand pour elle), son maraboutage par le romancier de parking Michel Houellebecq est significatif de sa complaisance dans l’abaissement. Dolce vita, brutta vita : et si ces deux cash machines n’incarnaient que l’avers et le revers d’une même pièce faisant signe vers la plus féroce des passions françaises – l’égalité ? Pile : l’envie devant les privilèges du nom et de l’argent. Face : le miroir d’une médiocrité mettant chacun au même niveau.

Cette hypothèse m’est venue en lisant le nouveau roman de Simon Liberati, à coup sûr le plus sérieux challenger de Houellebecq en cette rentrée. Alors que la messe a été dite dans toute la presse huit jours avant la sortie de Sérotonine (quel mépris quand même pour ces crétins de lecteurs boutés hors du champ des réjouissances par l’entre-soi médiatico-littéraire parisien !), maintenant que le temps des génuflexions extasiées devant les descriptions de supermarchés est passé, il est temps de se délecter d’Occident, hymne baroque à la liberté libre, voyage initiatique sur fond d’expiation et de conversion qui est au précédent ce que le lièvre à la royale est au hamburger et Arcimboldo à Buren.

Et pourtant, les deux narrateurs ont le même âge et semblent la proie des mêmes tourments liés à la solitude, à l’addiction, au sexe, à la procréation, au vieillissement, à l’amour et au déclin de l’Occident chrétien. Ils partagent aussi un goût ambigu des armes à feu, des fantasmes de meurtre et de suicide et la nostalgie esthétique de l’aristocratie. Mais voilà, le premier a un travail d’ingénieur-agronome et perçoit toute la réalité dans le prisme de la sociologie quand le second a une vocation de peintre et ne vise qu’à la singularité de l’art. Là où l’un est déprimé, matérialiste, obnubilé par l’argent et sa zone de confort, l’autre est ardent, mystique, passant du luxe à la dèche à laquelle il trouve des vertus préférables à « l’oppression petite-bourgeoise à laquelle tout l’Occident était soumis. »

Presque toujours, Liberati, que beaucoup ne savent pas lire et préfèrent disqualifier pour cause de snobisme hors-sol, pourrait en remontrer à Houellebecq quant à la nervure spirituelle de l’époque qui fait tant souffrir ce dernier : « L’Occident chrétien était sous la domination des démons, écrit Liberati. L’Asie n’était pas en reste, ni la plus grande partie du monde. La capitale de l’enfer se trouvait dans la Silicon Valley. La franc-maçonnerie démoniaque n’était pas tyrannique mais démocratique. Ne parlant que d’amour et de paix, ils étaient pleins de haine et de rivalité car leur royaume n’avait aucun chef. Ils avaient de faux idéaux : l’écologie, les droits de l’homme, la liberté des mœurs, la lutte contre la maladie ou la pauvreté… L’abaissement intellectuel, l’extraordinaire paresse moderne, se cachait derrière des trompe-l’œil : le réalisme économique, le jargon idéaliste ou sociologique, le papotage sur les stars, la médecine, le bien-être… Ils voulaient tous vivre le plus longtemps possible. »

Mais surtout, là où Houellebecq généralise (« les hommes », « les femmes », « l’amour », blabla), donnant tout à voir à plat, de manière plaquée et paresseuse et ne trouvant pour se sauver que l’astuce de ricanements sardoniques répétés dont l’effet d’accumulation parsemé de mots en italiques constitue le seul procédé littéraire digne de ce nom, Liberati particularise, incarne à mort, donne profondeur et relief à la moindre de ses scènes par une science du détail étourdissante ainsi que des variations de masses dans sa composition qui peuvent dérouter mais témoignent d’une audace autant que d’une ambition.

Et puis, les figures féminines d’Occident ont beau être manipulatrices perverses, cruelles, folles, parfois généreuses et souvent excessives, elles sont inoubliables et le narrateur joue toujours à armes égales avec elles : c’est à la fois son honneur et beaucoup plus amusant. À l’inverse, dépourvues du moindre désir, les femmes de Sérotonine sont immanquablement passives, sorte de planches à pain juste disponibles pour « baiser » ou « sucer », ce dont le chœur des thuriféraires houellebecquiens d’ordinaire prompt à dégainer sur le sexisme ne semble pas s’émouvoir.

Mais baste avec cet exercice de critique comparée car tout me reste encore à écrire sur cette splendide odyssée nommée Occident…

2/2. Contrairement à Simon Liberati, Michel Houellebecq n’a pas la chance d’avoir eu un père poète surréaliste converti sur le tard au catholicisme par un abbé spécialiste du jansénisme, un parrain nommé Aragon, une charge d’enfant de chœur, de bons maîtres au collège Stanislas, le goût précoce des cruautés antiques, du romantisme noir et des pourritures « fin-de-siècle ». Aussi, hormis le nihilisme, rien de commun entre les affres du narrateur d’Occident, pécheur incandescent et lucide qui se connaît mieux que personne, et celui de Sérotonine, damné mou ignorant les raisons de sa chute et vomi par Dieu tant il est tiède. Et pourtant, dans Les Rameaux noirs, superbe entreprise de décryptage des sources d’inspiration existentielles et littéraires ayant allumé sa flamme de nouveau peintre de la vie moderne, Liberati confiait qu’il devait à la parution d’Extension du domaine de la lutte, en 1994, sa sortie d’une « torpeur prétentieuse » dans laquelle il végéta longtemps sans écrire. Dont acte. Avait-il lu deux ans plus tôt Les Impardonnables, éblouissantes proses de l’ardente catholique Cristina Campo (1923-1977) qu’obsédait le « long et insatiable rendez-vous amoureux avec les quatre sphynges – la mémoire, le rêve, le paysage, la tradition » ? Je l’ignore mais Occident ne cesse de faire écho en moi aux intuitions foudroyantes de celle qui écrivait aussi : « Ainsi, que survienne un fait essentiel pour notre vie – une rencontre, une illumination – nous le reconnaîtrons à la lumière qui l’investit. Une lumière pareille à celle de l’enfance, du conte : nous accédons par miracle en leur centre, un bref instant, et nous les déchiffrons. Des paysages inconnus semblent s’unir à nos premiers jardins, aux vallées et aux forêts d’autrefois, tandis que le conte s’incarne en un lacis de symboles, en un royaume d’emblèmes, pour susciter aussitôt un événement significatif : jeux de correspondances, vertu magnétique des objets qui tiennent soudain lieu de gages, de talismans ou de blasons. » Car au-delà des tribulations de son alter ego taraudé par ses vices, ses maîtresses, sa carrière de peintre tour à tour relancée et entravée par les manipulations perverses d’une femme mariée nommée Poppée, Liberati a su faire de son roman en forme de conte cruel une voie d’accès au mystère et un instrument de révélation comme nul ne sait ou n’ose plus en écrire aujourd’hui. Parabole ? Allégorie ? Catabase ? Anabase ? Il y a de tout ça dans cette odyssée spirituelle qui emprunte au Feu Follet de Drieu comme au Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki, à commencer par le patronyme d’Alain Leroy, ancien militant d’extrême droite par dandysme (« parce que ça donnait mauvais genre et que tout le monde n’osait pas en être ») qui a choisi de se « référer à la peinture classique pour restaurer le monde ancien » et vomit la vie bourgeoise. Ne cessant d’osciller entre dépravation et ascèse, mondanité et retraite, il va se perdre dans tous les faux-semblants jusqu’à ce que l’espace-temps ouvert par l’amour avec l’intensité de la conversion transmute son existence cynique et son œuvre calculée comme par précipité alchimique. L’instrument de sa rédemption ? Une jeune schizophrène nommée Emina, hantée par l’archange Michel et s’identifiant à Jeanne d’Arc, qui lui sera ce que Béatrice fut à Dante et Sophie von Kühn à Novalis : l’ange intercesseur dont il peut enfin écrire : « Je l’aimais et l’aimant plus que moi-même, je visais la victoire du bien. » Moraliste et fétichiste, Liberati n’a pas son pareil pour décrire les joies de la frugalité, les paysages d’hiver, le démonisme contemporain, tous les baroquismes d’êtres et d’objets.

Lors du voyage initiatique qui lui fait traverser l’Espagne, Alain s’arrête au musée de l’Académie royale de Madrid pour voir les moines de Zurbaràn : « Le monde soi-disant réel n’était qu’une illusion et mon enthousiasme se réarma au contact des vieux morts : frère Geronimo Pérez, frère Pedro Machado, frère Francisco Zumel, frère Hernando de Santiago… Les terres froides et fondues qui les avaient dressés dans la douceur de l’huile durcie par les vernis élevaient ma foi dans l’avenir, comme leurs yeux à jamais fixés sur le visiteur, mon cadavre derrière lequel ils apercevaient une autre vérité. Il y a un monde supérieur à la terre dont nous sommes formés et où leurs os reposent, supérieur aussi aux individus comme était supérieure leur fraternité, un monde éternel qui me faisait pleurer à l’instant où je les regardais. » Superficiel, Liberati ?

Cécile Guilbert, La Croix, 9 janvier 2019 et La Croix, 15 janvier 2019.

SUR HOUELLEBECQ, LIRE AUSSI :

Jean Birnbaum, L’effet Houellebecq examiné par quatre auteurs pdf

Jean Birnbaum, L’effet Houellebecq examiné par quatre auteurs pdf

Antoine Compagnon : « La langue plate et instrumentale de Houellebecq » pdf

Antoine Compagnon : « La langue plate et instrumentale de Houellebecq » pdf

Catherine Millet : « Houellebecq sublime notre vulgarité » pdf

Catherine Millet : « Houellebecq sublime notre vulgarité » pdf

Tiphaine Samoyault : « Houellebecq est l’écrivain mondial de la France » pdf

Tiphaine Samoyault : « Houellebecq est l’écrivain mondial de la France » pdf

Bruno Viard : « Houellebecq est un romancier ambigu » pdf

Bruno Viard : « Houellebecq est un romancier ambigu » pdf

ET

Philippe Ridet, Il est comme ça… Michel Houellebecq pdf

Philippe Ridet, Il est comme ça… Michel Houellebecq pdf

ET ENCORE

Houellebecq et Moix, les phallocrates démissionnaires

Houellebecq et Moix, les phallocrates démissionnaires

Houellebecq, un mariage et un plan com’ pdf

Houellebecq, un mariage et un plan com’ pdf

Le livre de Houellebecq a inspiré Pierre Desproges...

Extrait tiré du sketch ’’Obsessions’’, théâtre Fontaine (1984).

Mais aussi le psychanalyste Daniel Sinony.

Sérotonine de Michel Houellebecq, un amour silencieux

Peintre dédié à la peinture figurative à l’huile, Alain rejette les diktats de l’époque. Isolé par son approche artistique et dans son atelier au cœur de la forêt, il rejoint chaque semaine à Paris sa maîtresse Lukardis et un groupe de noctambules chics. Quand surgit dans sa vie Poppée, une jeune israélienne dont l’ambition professionnelle n’a d’égal que la détermination amoureuse, sa vie bascule.

Peintre dédié à la peinture figurative à l’huile, Alain rejette les diktats de l’époque. Isolé par son approche artistique et dans son atelier au cœur de la forêt, il rejoint chaque semaine à Paris sa maîtresse Lukardis et un groupe de noctambules chics. Quand surgit dans sa vie Poppée, une jeune israélienne dont l’ambition professionnelle n’a d’égal que la détermination amoureuse, sa vie bascule.

Mais quand Poppée se trouve enceinte d’une enfant dont Alain pense être le père, tout en promettant à son amant les commandes exceptionnelles d’un des collectionneurs les plus en vue de la place, il ne sait plus démêler la complexité de ses sentiments : amour, désir de paternité, intérêt ? Houleuse, la passion amoureuse devient emprise intolérable et finit par s’inverser violemment, jusqu’à ce qu’un infarctus mette un terme à sa course folle. Alain fuit dans la drogue, avant de renaître grâce au souvenir de la très jeune Emina, ange écartelé entre ses démons et son attachement farouche à une vision radicale du monde qu’elle partage avec le peintre. Le voyage initiatique qui le conduit vers l’Andalousie pour retrouver la jeune fille, puis le retour mouvementé vers un réel indissociable de la peinture, lui permettront de revenir aux origines de son travail créateur.

Miroir de la relation charnelle et trouble qu’il entretenait avec Poppée, son amour pour Emina est empreint d’une douceur salvatrice. Elle est sa muse, il est son sauveur, tout au long d’une romance qui nous entraîne à travers l’Europe du Sud, ses beautés, ses fantômes, ses cités habitées et ses routes isolées. Les chemins croisés de l’art et de l’amour, ou la plus folle des aventures et la seule qui vaille dans un Occident déliquescent.

Le premier chapitre

La suite overdose... Derrière ce nom prometteur se cachaient trois petites pièces de guingois au sommet d’un hôtel étroit, serré entre un antiquaire et un marchand de vin au coin des rues de Beaune et de Verneuil. L’établissement était anonyme, sans étoile, on l’appelait l’hôtel de Beaune. Ma première taulière, une Algérienne à lunettes noires, aimait les fleurs fraîches qu’elle arrangeait chaque jour en bouquet sur le bureau du hall près de la sonnette en cuivre. Elle avait décoré les chambres avec de vieux posters de stars hollywoodiennes. J’ai connu ensuite une blonde discrète qui confiait la réception à une Russe. Les fleurs disparurent.

En six ans j’ai essayé toutes les chambres, ma favorite resta la suite overdose. On finit par me la réserver. Je recevais chez moi ceux que Paris voulait bien me confier passé une certaine heure. Je disposais des téléphones de toutes sortes de commerçants ouverts jusqu’au matin, d’un personnel habitué à nos frasques et même, derrière le hall, au fond du rez-de-chaussée, d’un bar lilliputien tapissé de moire rouge. Trois banquettes, cinq chaises et un Frigidaire, succursale que j’étais libre d’ouvrir à l’occasion. En haut, les soirées se prolongeaient le lendemain, parfois jusque dans l’après-midi. Il m’est arrivé de fermer vers cinq heures du soir.

Certaines de ces nuits ne m’ont pas quitté et je pense mourir avec elles, serrées sur mon coeur comme des fleurs séchées, des souvenirs idiots qu’on garde par superstition. Mes amis d’alors étaient drôles – du genre de ceux qu’on perd en route –, je faisais salon presque chaque semaine, le mardi en général.

Pierre Angélique, surnommé « le petit Pierre » pour le distinguer d’un autre Pierre plus petit mais plus vieux, était un fidèle irrégulier. Quand il n’était pas parti autour du monde exposer ses photos pictorialistes, Pierre honorait notre rendez-vous du mardi, à son heure comme un chat. Il n’avait aucune conversation mais une présence agréable.

Un jour vers 8 heures du matin, il faisait beau, la fin du printemps. Je me souviens qu’on avait tous passé un moment grimpés sur le toit de zinc de l’hôtel à prendre les premiers rayons du soleil avant de redescendre par la lucarne. Les Daladier s’étaient écroulés sur le matelas de la chambre avec Kiwi et la Shabbanu, deux reliques du Montana, la boîte de nuit voisine. Madame Daladier, ainsi surnommée parce qu’elle descendait d’un homme politique d’avant-guerre, avait sa tête des bons jours : un museau pointu sans menton qui aurait pu être ingrat mais la faisait ressembler à la souris d’une gravure anglaise. Elle était à demi anglaise d’ailleurs, très romanesque, très libre de moeurs, dévoyée même, pleine d’argent à l’époque. Un sac à main rempli de billets froissés avec quoi elle voulait toujours tout payer, il fallait l’en empêcher. Elle l’aurait jeté par la fenêtre aussi bien pour rire.

Avec Madame Daladier nous causions littérature, « Liaisons dangereuses », Monsieur Daladier affirma qu’il n’existait plus de femmes comme la marquise de Merteuil, Pierre l’interrompit :

— Détrompe-toi, j’en connais une.

Il était du genre silencieux alors on l’écouta.

— Raconte !

Madame Daladier adorait parler femmes.

— Poppée...

— Poppée ?

— Oui, Poppée.

— La brunette que tu as amenée dîner chez l’Italien l’autre jour quand Alain n’était pas là ?

— Oui.

— Celle qui a une tête à porter des dessous noirs... Tu rigoles ?

— Les apparences sont trompeuses.

Pierre se tut. Il venait de se rappeler un rendez-vous avec un collectionneur. Il commanda un taxi et ne desserra plus les dents. Il se contentait de sourire aux questions de la Daladier. En m’embrassant pour me dire au revoir, il me dit à l’oreille « viens me voir au studio, Alain, je te la présenterai... toi je suis sûr qu’elle t’amusera ».

Pierre et moi nous avions en commun d’habiter la campagne. La sienne se trouvait à Paris, près du boulevard de Montmorency. Je n’avais qu’à prendre le métro pour lui rendre visite, souvent le mercredi après-midi avant de rentrer dans la mienne, dans le Nord-Est à Mortefontaine. J’aime le 16e arrondissement, surtout le quartier d’Auteuil où j’ai vécu autrefois chez une femme.

J’admirais Pierre d’avoir su discipliner sa vocation très jeune. Pratiquant la photographie à la manière d’un artiste du XIXe siècle, il avait imposé ce que je m’efforçais de réussir en peinture : un recours postmoderne à une esthétique ancienne. Il s’inspirait comme moi d’une longue tradition pour la détourner au service d’une recherche contemporaine. Sauf que mon sincère désir de réveiller les forces du passé était pour lui une posture, un artefact. Aussi avait-il plus de succès que moi. Son studio installé au milieu d’un jardin de curé dans un castel anglo-normand à toit pointu donnait l’illusion de visiter l’atelier d’Emerson ou de Kühn. Il s’agissait d’un décorum, Pierre m’avait expliqué qu’en plus du traditionnel appareil à chambre, il se servait de tous les moyens modernes pour obtenir les effets brumeux, le sépia piqué des pionniers du genre pictorialiste.

Au milieu de ces cuivres, de ces cuirs et de ces trompe-l’oeil défraîchis, je tombais sur de très jolies filles, des modèles venus d’Asie ou d’Europe centrale que Pierre utilisait pour ses compositions, et aussi parfois comme compagnie d’un mois ou d’une semaine. Dans la bande tout le monde le disait homosexuel, mais il ne désarmait jamais et nous présentait sans cesse de nouvelles trouvailles très jeunes, étrangères et renfrognées. Ce n’était pas l’argent de Pierre qui les attirait car il était d’une radinerie extraordinaire, plutôt des promesses de rencontres, le charme de notre compagnie, sa maison biscornue ou simplement le champagne, la vodka, le reste.

L’après-midi où je lui ai rendu visite, une semaine ou deux après la soirée overdose, une petite poupée m’a ouvert la porte. Moins élancée, plus brune que les modèles de Pierre, elle portait une robe blanc optique qui faisait ressortir sa peau mate. Son visage était dessiné en trois gracieux coups de pinceau avec de grands yeux noirs et une épaisse chevelure bouclée à la Maria Schneider.

« Poppée », elle se présenta d’un ton moqueur. La voix de Poppée, son allure, sa gouaille paisible, sa façon de m’asseoir en jouant les dames du monde m’agacèrent et m’excitèrent. Pierre restait enfermé dans son atelier et je reniflai un guet-apens. Il y avait une de mes toiles au mur. Une Vierge à l’enfant encadrée par Pierre d’un somptueux bois doré du XVIIIe siècle qui soulignait trop à mon avis l’archaïsme délibéré du tableau. Poppée me complimenta, elle semblait me considérer comme un débutant prometteur. Je la soupçonnai de le faire exprès. Je n’avais pas le succès de Pierre mais je n’étais pas un inconnu. J’étais représenté par la galerie X à New York, plusieurs musées avaient mes oeuvres dans leur catalogue. Manifestement, ça ne lui suffisait pas.

— Enfin franchement la Sainte Vierge c’est une blague... Vous y croyez ?

Je préférai ne pas répondre. A côté de mes tableaux, Pierre collectionnait les météorites. Toujours en propriétaire, Poppée m’expliqua que l’une d’entre elles, une nouvelle acquisition exposée sur une colonne de bois néogothique dans la lumière triste du demi-jour, avait une grande valeur.

A l’écouter, il s’agissait d’une « hammerstone », un fragment céleste tombé sur un objet terrestre manufacturé, ici les ruines d’une pêcherie au Groenland. La cicatrice de l’impact donnait au caillou noirâtre une valeur supplémentaire. A la manière dont elle prononça la somme en dollars, je la soupçonnai de vouloir m’impressionner. L’argent avait l’air de beaucoup lui plaire. Je remarquai un léger accent étranger, rocailleux et nasal. Pierre entra dans la pièce et vint m’embrasser avec la déférence charmante qu’il affichait à mon égard. Il ordonna à la petite d’aller ouvrir une bouteille. Je me demandai une fois de plus quels liens les unissaient.

A peine fut-elle sortie que Pierre se pencha à mon oreille.

— Elle t’adore, elle me parle de toi sans cesse.

Je chuchotai.

— Mais qui est-ce ?

— Je t’expliquerai...

Poppée revint avec le champagne et Pierre nous montra les derniers tirages géants qu’il s’apprêtait à envoyer à la Biennale de Moscou. C’était une série de jeunes filles aveugles, toutes extrêmement belles. « Des aveugles de naissance », précisa- t-il. Poppée eut un rire espiègle et demanda à Pierre s’il ne leur avait pas crevé les yeux lui-même pour la photo, puis elle ajouta sur un ton plus sérieux et plus intime : « Umberto adore cette série. »

A l’expression attentive de Pierre je saisis qu’il s’agissait de son plus gros client, Umberto Brentano, un industriel italien avec qui cette Poppée était donc liée. Je dressai l’oreille car Brentano faisait partie des plus importants collectionneurs d’art contemporain au monde.

Je commençais à démêler que la jolie brunette avait son mot à dire dans le business de mon ami lorsqu’elle en arriva à évoquer son métier : curator indépendant. Ce qui ne signifie rien de précis... Pierre m’expliqua qu’ils avaient un projet ensemble : un recueil de photos.

Je racontai à Pierre le dernier potin de notre bande : Madame Daladier avait répudié Monsieur Daladier. Poppée fit la moue. Elle avait dû garder un mauvais souvenir de leur rencontre. Comme beaucoup d’excentriques, la Daladier agaçait ceux qui avaient entendu parler d’elle et qui la subissaient sans vraiment la connaître. Poppée prit un petit air pincé et vint se caler contre moi sur un divan de velours tabac. A travers mon pantalon, je sentais la chaleur de sa jambe. Elle devait être fiévreuse, sa température me semblait plus élevée que la moyenne. Je me demandai si elle avait la grippe.

Elle avoua qu’elle n’avait pas l’habitude du champagne l’après-midi et appuya plus ferme son genou contre ma cuisse. Aussitôt je me levai pour aller aux toilettes.

J’avais ce jour-là des soucis urinaires provoqués par une mauvaise drogue et je restai un long moment à m’efforcer de pisser.

Quand je revins Pierre était seul.

— Elle est partie ?

— Oui, elle s’ennuyait de toi.

— Mais c’est qui ?

— La marquise de Merteuil.

— Arrête ! On dirait un petit faune du baron von Gloeden.

Pierre rit sans mot dire, toujours mystérieux, et m’attira dans une partie retirée de son antre, là où il travaillait au milieu d’assistants discrets et soumis. L’atmosphère était différente, plus contemporaine. Au long des murs peints en gris s’alignaient des oeuvres sous verre empaquetées dans du papier bulle. Il y en avait des dizaines étiquetées, portant au marqueur noir des adresses du monde entier, musées, fondations, collections privées. A cette heure les assistants étaient partis. Sur un bureau laqué blanc une télévision diffusait un reportage. Nous avons regardé les images du procès de Saddam Hussein. Pierre avait photographié des âniers en Irak. Il me raconta qu’ils donnaient de la vodka à boire à leurs ânes pour les aider à gravir les côtes. Je regardai les images avec lui, le ciel jaune sur les autoroutes de Bagdad, l’avocat américain de Saddam, un rouquin en short qui avait l’air d’un agent de la CIA. Je le dis à Pierre qui me répondit du tac au tac sans lâcher l’écran des yeux :

— Il faudrait demander l’avis de Poppée, elle doit savoir...

— Pourquoi ? Elle est de la CIA ?

— Plutôt du Mossad ! Elle est israélienne.

Pierre m’expliqua qu’il avait montré à Poppée une vidéo de moi en train de parler à des étudiants des Beaux-Arts de la méthode des van Eyck sur YouTube et qu’elle était tout de suite tombée amoureuse.

— Ah bravo !

C’est une de mes répliques quand je ne sais pas quoi dire, « Ah bravo », ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. J’étais embarrassé que Pierre essaye ainsi de me coller cette femme sur les bras. Jouer les entremetteurs était peut-être une manière pour lui de vivre son homosexualité. J’attirai son attention sur le ciel de Bagdad. Un jaune de Naples très lumineux.

— Elle ne te plaît pas on dirait.

— Qui ? L’espionne israélienne ?

— Elle n’est pas vraiment espionne, c’est plus compliqué que ça, elle est intéressante. Elle nous invite à dîner.

— Où ça ?

— Chez elle.

Lumière noire

Avec Occident, Simon Liberati accouche d’un roman-monstre. Un monstre magnifique, qui traverse l’art, l’amour, les idéologies.

Transfuge, février 2019.

ZOOM : cliquer sur l’image.

LIRE :

« Occident », une plongée dans les obsessions de Simon Liberati pdf

« Occident », une plongée dans les obsessions de Simon Liberati pdf

Les tribulations d’un peintre pdf

Les tribulations d’un peintre pdf

[1] Ennemis publics est le titre du livre de Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy publié en 2008. Voir ici.

[2] Cf. Philippe Sollers, L’amour du royaume repris par Julia Kristeva, Sollers insolite pour twitteurs et twitteuses.

[3] Sollers a dit l’essentiel dans Une vie divine, qui décrit Houellebecq à travers le personnage de Daniel :

« Daniel est le type même du nihiliste actif et professionnel d’aujourd’hui, pornographe et sentimental. Il reste obsédé par la baise, frémit à la vue de la moindre jeune salope locale, a peur de vieillir, poursuit un rêve d’immortalité génétique, et a même donné son ADN, pour être cloné, à l’Eglise de la Vie Universelle (l’EVU), laquelle est partie à l’assaut des comptes en banque des déprimés du monde entier, tentés par le suicide et la réincarnation corporelle. La vie humaine, on le sait, n’est qu’une vallée de larmes, et la science en a établi la vérité fatale. La chair, pour finir, est triste, les livres sont inutiles, on ne peut fuir nulle part dans un horizon bouché, l’argent permet de vérifier tout cela, et le cinéma, lui-même inutile, l’exprime. » etc... (Folio 4533, 2006, p. 336)

LIRE AUSSI : François Meyronnis, De l’extermination considérée comme un des beaux arts.

[5] A noter que, dans le roman, apparaît un personnage du nom de Pierre Angélique. On sait que c’est le pseudonyme que prit Georges Bataille pour publier plusieurs textes dont Madame Edwarda.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

4 Messages

Sérotonine fera-t-il date ? C’est la question posée à quatre chroniqueurs plutôt sceptiques de La Compagnie des auteurs : Stéphanie Genand, maîtresse de conférences à l’université de Rouen, Tiphaine Samoyault, critique de la revue En attendant Nadeau, Pierre Glaudes, contributeur aux Belles Lettres et Eric Marty, professeur à l’université Paris-Diderot pour la lecture d’une heure de Houellebecq. VOIR ICI.

La Fabrique médiatique par Caroline Broué (12 janvier 2019)

avec Fabrice Piault, rédacteur en chef de Livres Hebdo et Marc Weitzmann, auteur et producteur à France Culture.

Parmi les 336 romans français de cette rentrée d’hiver, il en est au moins un dont il était difficile de ne pas entendre parler, c’est Sérotonine, le nouveau Houellebecq sorti il y a une semaine, à grand renfort de publicité médiatique, souvent avant même que le livre paraisse, allant jusqu’à briser l’embargo imposé par l’éditeur jusqu’au 27 décembre… Du Monde au Figaro, du Huffington Post à Valeurs actuelles, de Libération à Slate, de l’Obs aux Inrockuptibles, du 1 qui fait de « la France de Houellebecq » son numéro cette semaine à Courrier international qui titre lui aussi « le provocateur préféré de la presse étrangère », de France Inter et France Info à nous, sur France Culture, où trois émissions et deux chroniques lui ont été consacrées, la couverture médiatique a été importante pour ne pas dire… démesurée. Houellebecq est-il un auteur surmédiatisé ?

Crédits : BORIS ROESSLER DPA - AFP

ZOOM : cliquer sur l’image.

Fabrice Piault

Marc Weitzmann

Pour aller plus loin :

Michel Houellebecq : écrivain antimoderne ou gourou moderne ?

Alors que les commentaires sur Sérotonine, le dernier roman de Michel Houellebecq affluent de toutes parts, "Signes des temps" s’attache à comprendre les raisons d’une réception univoque et de ce succès.

Nous ne sommes plus ici dans la critique littéraire mais dans la communion, à tous les sens de ce terme.

Comme il s’agit d’une émission athée, on va essayer de raison garder. Les livres de Houellebecq sont certes en prise directe avec l’époque, ou en tous cas avec la manière dont les Français se la racontent. Mais si ses romans font certainement signes des temps, leur réception incroyable n’est pas moins signifiante.

C’est là-dessus que l’on va essayer de réfléchir aujourd’hui, sur les différentes lectures que l’on peut faire de Sérotonine, et sur sa réception univoque.

Avec Antoine Compagnon, Justine Bo, Alexandre Gefen.

Signes des temps par Marc Weitzmann

Je lis :

Tout ce tapage médiatique autour du roman de Houellebecq — et, plus généralement de l’actualité immédiate — me rappelle ce que Sollers écrivait il y a bien longtemps (1980) du G.S.I. :

Ou encore :

CQFD.

Houellebecq : Homais romancier (Sérotonine)

Johan Faerber

Sans doute Flaubert n’imaginait-il pas en écrivant Madame Bovary qu’un jour Homais, l’apothicaire bavard d’Yonville, sauterait le pas et que, près d’un siècle et demi plus tard, de simple personnage et parlure folle ressassant toutes les idées reçues de son époque, il deviendrait à son tour un jour romancier. Sans doute Flaubert n’aurait-il pas ainsi osé imaginer que, prenant la plume, Homais romancier serait ainsi, à l’horizon des années 10, spectaculairement admiré de tous et qu’il aurait, pour l’occasion, pris une nouvelle identité : Michel Houellebecq.

Ou bien plutôt : Flaubert n’avait-il pas précisément prévu, à travers la figure de Homais, le triomphe rutilant et sans partage de la grande Bêtise entendue culturellement comme le docte déversoir jusqu’à l’écœurement des opinions les plus courantes et les plus violemment véhémentes ? Tout porterait en effet à lui donner raison, et cela doublement, à considérer non seulement le dernier roman paru ces jours-ci de Houellebecq, Sérotonine, au titre sans surprise de pharmacopée à la Homais, mais aussi bien l’émeute médiatique qui l’a entouré et qui a bientôt viré à la liesse critique, seule à même, pour la presse, de pouvoir saluer le retour triomphal du héros national en librairie.

Car la sortie d’un roman de Michel Houellebecq ne s’effectue jamais seule. De nos jours, les poètes qui, à l’instar de l’auteur de Soumission, se croient encore maudits, et font perdurer ce folklore indigne même de Lagarde & Michard, sont désormais les mondains les plus avertis et les publicitaires d’eux-mêmes les plus aguerris. De fait, Michel Houellebecq sort toujours accompagné. De la même manière qu’on n’imagine pas Homais sans discourir devant les notables de son bourg, on n’imagine pas Houellebecq sans sa meute de zélateurs. Unanime et d’un enthousiasme sans partage encore rarement atteint, la presse est devenue au contact de Houellebecq une manière d’Yonville qui s’ignore.

Si bien qu’il conviendrait d’emblée de préciser au moment de se saisir de Sérotonine que, dans son œuvre même, la phrase de Michel Houellebecq mêle, de manière conjointe et inextricable, deux discours. S’y tient, d’une part, la matière textuelle que Houellebecq lui-même met en œuvre mais, d’autre part, au moment même où il écrit, s’y surimprime sans cesse la masse critique et journalistique qui ne cesse de rendre compte de Houellebecq. Comme si, dans un vertige nauséeux, Houellebecq ne pouvait s’écrire ni se lire sans ce qui s’écrit sur lui, et cela sans que, à la manière de la poule et de l’œuf, le lecteur puisse parvenir à démêler lequel de ces deux discours vient en premier dans la phrase.

Car, devenu une petite mythologie médiatique pour une époque en mal de messie, le texte houellebecquien doit se lire comme un palimpseste pervers et perverti tant Houellebecq paraît comme écrire non depuis son émetteur mais depuis son récepteur : un texte de la meute pour la meute. En ce sens, Houellebecq est bien un écrivain mais, parce qu’il procède depuis la doxa, il n’est autre en fait qu’un écrivain public : l’écrivain public de l’opinion commune. De telle sorte que le texte houellebecquien s’affirme, en s’écrivant, comme un effet d’opinion concerté, une opinion en action, fait encore partie de l’opinion en venant en être l’un des rouages les plus rutilants tant il s’agit d’un texte uniquement, fébrilement, délibérément endoxal. Si bien que parler de Houellebecq aboutit à l’exercice euphonique ou incestueux : donner son avis sur une opinion.

LIRE LA SUITE ICI.