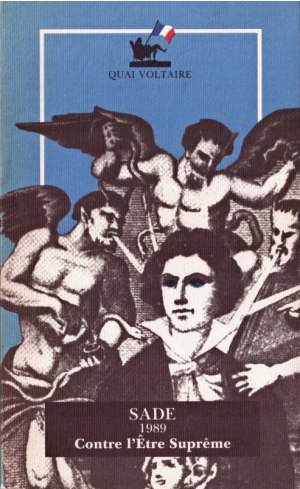

En 1989, sorte de 1968 à l’envers, au moment de la commémoration du bicentenaire de la Révolution, Sollers publie, dans une certaine indifférence, Pour célébrer la vraie révolution française. Dans le même temps, est publiée aux éditions Quai Voltaire Contre l’Être suprême, une lettre inédite de Sade écrite le 7 décembre 1793 à la veille de son arrestation. Cette lettre qui est en fait un pastiche est rééditée en 1992, toujours au Quai Voltaire, puis en 1996, chez Gallimard, précédée de Sade dans le Temps, sous le nom de son véritable auteur Philippe Sollers. Vous en lirez de larges extraits « dont l’actualité frappera sans doute plus d’un lecteur ».

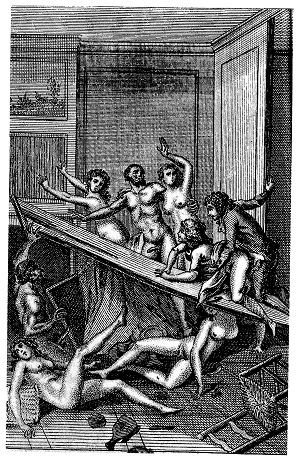

Aujourd’hui, au milieu des nombreux Tartuffes, hypocrites et dévot.e.s de toutes les religions (la liste est longue : inutile de les citer [1]), beaucoup de Justine — à la sororité souvent revendiquée et dont il faut savoir écouter singulièrement les plaintes [2] — prennent la parole (« une véritable révolution anthropologique », ai-je lu), mais rien ne devrait interdire qu’on entende aussi la voix des quelques Juliette, plus rares, qui cherchent à faire entendre une autre parole, à travers une expérience moins malheureuse, et même, tout simplement, libre et vraie. Cela m’a semblé justifier quelques illustrations de Juliette ou les Prospérités du vice, pour la plupart issues de l’édition de 1797.

En 2013, Thierry Sudour, auteur d’une thèse sur Paradis dont Pileface a rendu compte en son temps (2008), livrait « un aperçu de la manière dont Sollers emprunte aux oeuvres lues dans ses fictions ». Il s’appuyait principalement sur Sade contre l’Être suprême [3]. Positions.

Défense et illustration du Marquis de Sade par Philippe Sollers

Le cercle de minuit, 4 décembre 1996.

Peu d’esprits sont assez libres pour accepter de savoir qu’une nouvelle religion, en cours de réalisation mondiale, a été fondée en France pendant la Terreur : celle de l’Être Suprême. Son désir de mort, son mauvais goût, sa manie du spectacle, son comique involontaire, son moralisme accablant, ses pratiques masquées, son clergé somnambulique des deux sexes, ses rituels corrupteurs marchands, ses crimes mécaniques n’ont eu, jusqu’à ce jour, qu’un analyste informé et lucide : Sade. En voici la preuve.

Ph. S.

Sade dans le Temps

Le passé m’encourage, le présent m’électrise, je crains peu l’avenir ; j’espère donc que le reste de ma vie surpassera encore les égarements de ma jeunesse. La nature n’a créé les hommes que pour qu’ils s’amusent de tout sur la terre, c’est sa plus chère loi, ce sera toujours celle de mon cœur.

Juliette, à la fin

d’Histoire de Juliette

ou Les Prospérités du vice.

Le passé radieux a fait des promesses brillantes à l’avenir : il les tiendra.

Lautréamont

Le raz de marée de liberté du dix-huitième siècle a engendré Sade ; le dix-neuvième a travaillé à l’ignorer ou à le censurer ; le vingtième s’est chargé de le démontrer, de façon hurlante, par la négative ; le vingt et unième devra le considérer dans son évidence. Un, deux, trois, quatre : cela, ou rien. Ou plutôt : cela, ou la résignation au mensonge de l’insignifiance.

Sade et la vérité, une autre vérité, tel est l’enjeu, et il est historique, ce qu’on peut trouver étrange s’agissant, en somme, de romans. Mais si, comme je le crois, Sade se révèle peu à peu comme un des plus grands romanciers de tous les temps, quel intérêt avons-nous à ne pas vouloir le savoir ?

J’ouvre le dictionnaire, je lis : « SADE : son œuvre, qui est à la fois la théorie et l’illustration du sadisme, forme le double pathologique des philosophies naturalistes et libérales du siècle des Lumières. » Le sadisme, on s’en souvient, est cette perversion, hélas trop répandue, consistant à tirer du plaisir de la souffrance de l’autre, autrement dit (le dictionnaire a lu Freud) « à se débarrasser de la pulsion de mort sur un objet extérieur ». Précision organique : chez l’être humain promis, en grandissant, à d’autres exploits, la phase sadique-anale se produit entre deux et quatre ans. Le sadisme, d’ailleurs, peut paradoxalement se retourner contre soi-même : on l’appellera alors masochisme, et nous obtenons bientôt le couple célèbre, dit sado-masochiste, dans lequel le marquis de Sade se retrouve marié malgré lui avec un médiocre écrivain du dix-neuvième siècle qu’il aurait, s’il avait pu le lire, profondément méprisé.

La boucle est ainsi bouclée : les livres de Sade sont l’illustration d’une maladie infantile et ne peuvent prétendre ni à la dimension des Lumières ni à celle de la vraie Littérature. Cette pathologie de la vision naturaliste et libérale s’explique en termes d’évolution pulsionnelle. C’est un fait d’expérience : les enfants entre deux et quatre ans sont particulièrement réfractaires aux Droits de l’Homme, et écrivent en cachette, avant de savoir lire, du Sade à tour de bras. Telle est leur période d’invention qu’on aura soin de leur faire oublier par la suite. Quant à l’auteur et au romancier Sade, après l’avoir assimilé au Diable lui-même, il n’y a plus qu’à le décréter illisible, répétitif, monotone, ennuyeux, dégoûtant, absurde. On peut, dès lors, avec combien de précautions et d’hésitations, le publier sans danger. L’adulte pédophile mondial a maintenant ses convictions solides : la famille universelle, la science, le progrès, le sport, la sécurité, les charniers vite recouverts, la routine de la corruption, la justice sans fin différée, le néant souriant, la publicité humaniste, la reproduction contrôlée par ordinateur, les épidémies ravageantes, le terrorisme, le syncrétisme religieux, l’exploration génétique. Le roman de l’époque sera donc policier : blanc et noir, intégration édifiante du noir, pornographie et violence éducatives, cinéma se filmant tout seul, justification mécanisée des souffrances : la solution est trouvée.

Sade peut même devenir (pas trop souvent, entendons-nous) un sujet de thèse universitaire. Il faut alors montrer qu’on a surtout lu les analyses dont il a été l’objet, Blanchot, Bataille, Klossowski, Lacan, Barthes, Foucault, et la suite [4]. On a beaucoup écrit sur Sade, brillamment, savamment, utilement. On peut suivre ainsi les métamorphoses d’une substance décidément très mobile. Sade est un théologien négatif, un philosophe scélérat, un martyr du scandale absolu, un masochiste masqué, un chrétien à peine déguisé, un fervent révolutionnaire, un Kant à l’envers (un peu brouillon et manquant d’humour), un flux ténébreux se jetant dans la pureté définitive du silence puisque l’écriture, comme chacun sait, ne peut viser que sa propre disparition, un sondeur d’abîme, un structuraliste sauvage, un surréaliste de choc. Et pourquoi pas, finalement, un spécialiste du non-sens ? C’est en tout cas ce que m’annonce récemment une très sérieuse revue universitaire américaine où je lis que « cette perte du sens, cet asservissement du réfèrent au signe, procède également, et surtout, de l’usage de la description détaillée avec tant de minutie que l’excès de précision en vient très vite à étouffer la libre circulation de l’intelligence ». Attention, l’auteur de l’article s’apprête à faire une citation de Sade, inutile de dire qu’on l’attend comme une bouffée d’air frais, mais il tient à nous prévenir qu’il est « difficile de s’y retrouver dans les arcanes de ces détails dont l’accumulation supprime tout recul indispensable à une lecture active ».

Voici :

« On lui donne du relâche pour la mieux faire souffrir, puis on reprend l’opération, et, cette fois, on lui égratigne les nerfs avec un canif, à mesure qu’on les allonge. Cela fait, on lui fait un trou au gosier, par lequel on ramène et fait passer sa langue ; on lui brûle à petit feu le téton qui lui reste, puis on lui enfonce dans le con une main armée d’un scalpel, avec lequel on brise la cloison qui sépare l’anus du vagin ; on quitte le scalpel, on renfonce la main, on va chercher dans ses entrailles et la force à chier par le con ; ensuite, par la même ouverture, on va lui fendre le sac de l’estomac. Puis l’on revient au visage : lui coupe les oreilles, on lui brûle l’intérieur du nez, on lui éteint les yeux en laissant distiller de la cire d’Espagne brûlante dedans, on lui cerne le crâne, on la pend par les cheveux en lui attachant des pierres aux pieds, pour qu’elle tombe et que le crâne s’arrache. »

Ici, le doute surgit, et l’on se dit que l’excellent universitaire en question est en réalité un humoriste froid qui a voulu porter ces lignes à la connaissance hallucinée, furieuse et troublée du lobby féministe de son campus. D’autant qu’il insiste :

« Il coupe les quatre membres d’un jeune garçon, encule le tronc, le nourrit bien, et le laisse vivre ainsi ; or, comme les membres ne sont pas coupés trop près du tronc, il vit longtemps. Il l’encule plus d’un an ainsi [...]. Il aimait à foutre des bouches et des culs fort jeunes : il perfectionne en arrachant le cœur d’une fille toute vivante ; il y fait un trou, fout ce trou tout chaud, remet le cœur à sa place avec son foutre dedans ; on recoud la plaie [...]. »

Allons, c’est clair : il s’agit, entre les lignes, d’une idylle érotique torride entre un petit malin et sa remarquable collègue dont je lis, un peu plus loin, dans la même revue, la contribution subtile, pointue, grammatologique, sur Dante. Nous assistons ainsi, aux États-Unis, sous prétexte d’analyse scientifique ou philosophique, à un nouveau mode indirect de communication, politiquement irréprochable, à un trafic de fantasmes inavouables sous le manteau de la « perte du sens ».

Que notre projet soit clair, en tout cas : nous ne souhaitons pas autre chose que l’accélération de ce sympathique courant clandestin. Oui, nous ne demandons qu’à renforcer, en quelque sorte, ce chuchotement en faveur de Sade.

« Sans doute, beaucoup de tous les écarts que tu vas voir peints te déplairont, on le sait, mais il s’en trouvera quelques-uns qui t’échaufferont au point de te coûter du foutre, et voilà tout ce qu’il nous faut. Si nous n’avions pas tout dit, tout analysé, comment voudrais-tu que nous eussions pu deviner ce qui te convient ? C’est à toi à le prendre et à laisser le reste ; un autre en fera autant ; et petit à petit tout aura trouvé sa place. C’est ici l’histoire d’un magnifique repas où six cents plats divers s’offrent à ton appétit. Les manges-tu tous ? Non, sans doute, mais ce nombre prodigieux étend les bornes de ton choix, et, ravi de cette augmentation de facultés, tu ne t’avises pas de gronder l’amphitryon qui te régale. Fais de même ici : choisis et laisse le reste, sans déclamer contre ce reste, uniquement parce qu’il n’a pas le talent de te plaire. Songe qu’il plaira à d’autres, et sois philosophe. »

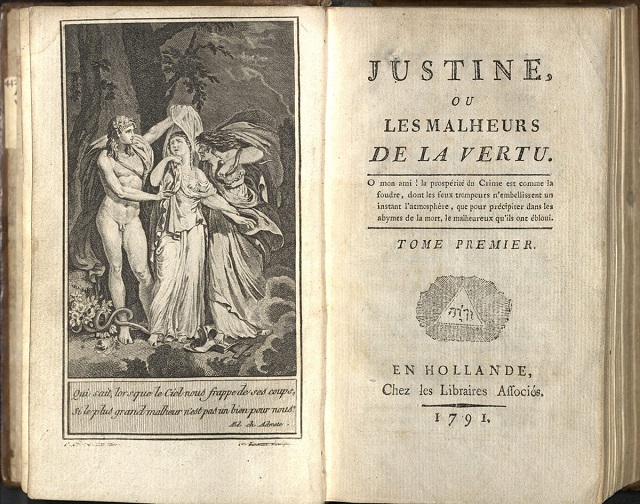

Justine ou Les Malheurs de la vertu.

Catalogue de la vente de Gérard Nordmann (Paris, avril et décembre 2006), lot 368 (Le bibliomane).

Zoom : cliquez l’image.

Quand Sade, en 1791, dédie Justine ou Les Malheurs de la vertu à sa « bonne amie », l’actrice Marie Constance Quesnet, sa compagne, on peut dire qu’il a le nez creux. « Sensible », comme il l’appelle gracieusement, lui sauve en effet la vie trois ans plus tard, pendant la grande Terreur. « Je dois, lui dit Sade, après t’avoir plu, ou plaire universellement, ou me consoler de toutes les censures. » Faisons attention à cette formule : écrire des horreurs sexuelles et criminelles qui plaisent à une femme, et le tour serait joué ? Franchir la censure d’une seule, et toutes les censures s’en trouveraient, un jour ou l’autre, abolies ? « Oui, Constance, c’est à toi que j’adresse cet ouvrage ; à la fois l’exemple et l’honneur de ton sexe, réunissant à l’âme la plus sensible l’esprit le plus juste et le mieux éclairé... » Il est permis de sourire devant cette quintessence d’humour sincère, mais il faut insister. Ainsi cet autre radical, ennemi de l’espèce humaine, aurait trouvé une complicité au sein même de son adversaire ? Ce complice serait féminin ? En d’autres termes Sade, ce virus mortel, pourrait être propagé, y compris à leur insu, par les femmes ? Il l’aurait été de tout temps ? Impossible d’y croire, aucune femme au monde ne peut aimer Sade, aucune mère n’a jamais fait lire La Philosophie dans le boudoir à sa fille, et pourtant... Constance avait lu Justine ? Le livre l’avait amusée ? Mais oui. Et il en sera de même en 1799 pour ces deux volumes singulièrement aggravés que sont La Nouvelle Justine et Juliette. Sade, à ce moment-là, a soixante ans, il va être de nouveau arrêté (en 1801), mais Sensible restera fidèle à son écrivain préféré jusqu’à sa mort à Charenton, toujours sans jugement, en 1814.

Cet homme exagérait dans ses livres ? Personne n’est plus passible que lui de crime contre l’humanité ? Oui, et alors ? Quelle importance ? Pourquoi voulez-vous faire croire, depuis si longtemps, que vous êtes moins coupables que lui ? Vous l’êtes un million de fois plus, en actes, tout en disant le contraire. On croit que Sade plaisante lorsqu’il déclare que ceux qui s’offusqueront de ses écrits seront les libertins, semblables aux hypocrites et aux dévots, autrefois, à l’égard de Tartuffe. Mais il suffisait simplement d’attendre que les libertins versent en masse du côté du Pouvoir et de la Loi : dès ce moment, le paradoxe s’éclaire. On peut d’ailleurs compter sur une femme pour ne pas s’en étonner outre mesure. Du coup, pourquoi voulez-vous qu’elle se formalise, elle, de ce que son pauvre et charmant camarade écrit jour et nuit ? C’est sa passion, ses écritures, que voulez-vous, ça le détend, ça le console, ça l’enflamme. Oui, bon, il a un peu grossi, mais il est si beau, si convaincant lorsqu’il a bu, lorsqu’il parle. Et avec ça des attentions, des délicatesses, jamais un mot de trop, une tenue irréprochable, beaucoup de dignité, un homme de l’ancien temps ou d’un très lointain futur, qui sait ? Comment voulez-vous être hostile à quelqu’un qui vient de vous lire cette phrase de lui : « L’imagination est l’unique berceau des voluptés, elle seule les crée, les dirige ; il n’y a plus qu’un physique grossier, imbécile, dans tout ce qu’elle n’inspire ou n’embellit pas » ?

La métaphysique ambiante, dans sa fastidieuse version masculine, pousse les hauts cris ? Tant pis.

Barthes a bien décrit ce qu’aura été, le temps que son cœur batte, l’existence intenable de Sade : « Le couple qu’il forme avec ses persécuteurs est esthétique : c’est le spectacle malicieux d’un animal vif, élégant, à la fois obstiné et inventif, mobile et tenace, qui s’évade sans cesse et sans cesse revient au même point de son espace, cependant que de grands mannequins raides, peureux, pompeux, essayent tout simplement de le contenir. »

Personne, même en prison, n’a réussi à contenir Sade. Sensible, en revanche, a tout le temps devant elle, comme les deux formidables sœurs sorties de l’imagination du Marquis. Elles changeront de noms avec le temps, mais c’est bien d’elles qu’il sera toujours question pour le plus grand dam de ce qu’on devrait appeler le monosexisme. La féminité ne sera jamais ce qu’on dit ni ce qu’on croit, elle sera toujours meilleure ou pire, tantôt ceci et tantôt cela, mais en tout cas jamais ça. C’est une tragédie, une comédie, un carnaval, une bouffonnerie, un drame. Dieu peut il régler cette question ? On l’a beaucoup dit, on le hurle parfois encore, mais enfin la chose ne fonctionne plus, et on a presque envie de répéter à son sujet ce qu’une maquerelle, avec un humour accablant, dit, dans ses débuts, à Juliette : « Les cons ne valent plus rien, ma fille, on en est las, personne n’en veut. » La Révolution ? Elles peuvent s’y prêter, mais elles s’en lassent vite, on l’a vu. Le retour à la maison, confort, sécurité, conjugalité, stabilité, enfants entre deux et quatre ans ? Oui, c’est ainsi que cela se passe dans les époques de restauration, et puis, de nouveau des craquements sourds se font entendre. Le travail, l’autonomie, la liberté, l’égalité, la sororité, la parité ? Peut-être, et de toute façon il faut le laisser croire, on verra. En réalité, Justine et Juliette restent définitivement divisées. À l’une de se plaindre sans cesse, de vivre dans une oppression permanente, un étouffement déformé et masqué ; à celle-là de s’allonger sur le divan névrotique d’où elle pourra manipuler les mâles crédules piétinant dans l’illusion de leurs obsessions ; à l’autre, sa terrible sœur, à Juliette sur son ottomane, de nous dévoiler une surenchère qu’avant elle nous n’aurions jamais eu l’audace d’imaginer (et là est précisément le génie romanesque de Sade). L’une est déprimée, pleure, gémit ; l’autre s’excite et se branle. Est-ce que ce pourrait être la même jeune femme à deux moments différents de la journée ? Pas impossible, mais l’essentiel sera la couleur fondamentale, négative ou positive, le vrai ton secret. Sade tranche : un chemin de croix d’un côté, une aventure triomphale de l’autre. Faut-il être surpris qu’il soit si peu question de Juliette de la part des commentateurs ?

Justine, bien entendu, est romantique. Elle a la « figure romantique de ces femmes qu’on voudrait toujours faire pleurer ». Son caractère est sombre, oscille entre l’ingénuité et la candeur, elle ressemble à une vierge de Raphaël ou de Michel-Ange. Elle joue de malchance, elle est sans fin abusée, choquée, elle souffre, elle est forcée de se livrer aux pires orgies (à l’intérieur desquelles, parfois, rarement, elle « décharge » mais en n’en convenant jamais). Juliette, au contraire, bien qu’elle soit, aussi, blonde aux yeux bleus est toute en art et finesse, elle est (fontaine jaillissante des adjectifs chez Sade) « vive, étourdie, fort jolie, méchante, espiègle ». Tout ce qui arrive à la vertu est effroyable ; tout ce qui accompagne le vice est enchanteur : on ne peut pas faire plus contraire à l’Opinion. Malheurs pour Justine, vertueuse et froide ; prospérités pour Juliette qui n’arrête pas de s’enflammer pour la prostitution et le crime. Et voilà la « plus sublime leçon de morale que les hommes aient jamais reçue ».

Une scène suffit à caractériser Juliette. Noirceuil, tout en la baisant, lui avoue qu’il a ruiné et empoisonné ses parents, la précipitant ainsi, toute jeune, dans la misère. Réaction :

« Monstre, je te le répète, m’écriai-je, tu me fais horreur, et je t’aime !

— Le bourreau de ta famille ?

— Eh ! que m’importe ? Je juge tout par les sensations... L’aveu que tu me fais de ce délit m’embrase, me jette dans un délire dont il m’est impossible de rendre compte. »

Juger tout par les sensations : voilà qui peut mener assez loin. « D’où il suit qu’avec des principes et de la philosophie, qu’avec l’anéantissement total des préjugés, on peut incroyablement étendre la sphère de ses sensations. » Ou encore : « Sans autant de raisonnements, contentons-nous d’en appeler à la sensation, et soyons bien certains que là où elle est la plus sensuelle, c’est là même que la nature veut être servie. »

Personne, donc, n’est arrivé à « contenir » Sade mais personne non plus ne peut désormais sérieusement réfuter la proposition suivante, qui fait de lui une sorte de Père de l’Église :« L’homme est méchant naturellement, il l’est dans le délire de ses passions propres autant que dans leur calme, et, dans tous les cas, les maux de son semblable peuvent donc devenir d’exécrables jouissances pour lui. » L’ennui, c’est qu’au lieu de déplorer cette méchanceté originaire, Sade s’en félicite, y voit une volonté de la nature ou d’un « Être suprême en méchanceté ». Sans se lasser (ni nous lasser, contrairement à ce que prétendent les éternels Tartuffes), il met en scène la félicité où conduit, chez ses personnages, l’accomplissement de ces jouissances « exécrables » (mais jouit-on autrement que d’exécrable façon ?). Voici, par exemple, comment il envisage le frontispice gravé de son poème La Vérité (il faut être Sade pour faire de la vérité un poème) : « En nous livrant sans cesse aux plus monstrueux goûts : ce vers sera au bas de l’estampe, laquelle représente un beau jeune homme nu enculant une fille également nue. D’une main, il la saisit par les cheveux et la retourne vers lui, de l’autre il lui enfonce un poignard dans le cœur. Sous ses pieds sont les trois personnes de la Trinité et tous les hochets de la religion. Au-dessus, la Nature, dans une gloire, le couronne de fleurs. »

Ainsi resplendissent pour la première fois les fleurs du mal. Une catastrophe a eu lieu, le mauvais goût déferle, les « goûts monstrueux » traiteront ce mal par le mal.

Philippe Sollers, Sade contre l’Être Suprême

précédé de Sade dans le Temps, Gallimard, 1996, p. 11-23 [5].

Illustrations de Juliette ou la prospérité du vice, 1801 (1801 : enfermement de Sade).

Zoom : cliquez l’image.

Sade Contre l’Être Suprême

En 1989 une lettre inédite du Marquis de Sade était publiée par les éditions Quai Voltaire.

Dans un avertissement, l’éditeur précisait : « Cette lettre inédite et extrêmement curieuse du Divin Marquis avait été confiée par Apollinaire à Maurice Heine, puis, par ce dernier, à Gilbert Lely [6]. Celui-ci nous l’a transmise peu avant sa disparition, avec l’instruction de ne la publier qu’en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française. Sa volonté, aujourd’hui respectée, fait de lui, naturellement, le dédicataire de cette mise à jour.

Nous avons simplifié au maximum l’appareil critique, d’autant plus qu’un certain nombre d’archives (notamment celles du Vatican) nous sont encore en partie inaccessibles. Le destinataire ne peut être que le cardinal de Bernis, exilé à Rome, et mort en 1794. La date de la lettre est, d’après nous, le 7 décembre 1793 au soir. En effet, le marquis fait allusion au supplice de Mme du Barry qui eut lieu le jour même. Or on sait qu’il fut arrêté le lendemain 8 décembre (18 frimaire an II à dix heures du matin). Cette arrestation est d’ailleurs indirectement liée à Mme du Barry, puisqu’elle a porté sur la "correspondance Brissac". Sade, en 1791, avait demandé une place pour lui et les siens dans la garde constitutionnelle du roi dont le commandant général était le duc de Cossé-Brissac, amant de la comtesse du Barry (cf. Cl. Saint-André, Madame du Barry, Paris, 1909). Le duc avait été massacré, lors d’un transfert de prisonniers, par la populace de Versailles. On sait qu’armé seulement d’un couteau et d’un bâton, il se défendit en héros. Quant au marquis, il commence donc la série des internements successifs sous la Terreur : Madelonettes, Carmes, Saint-Lazare, Picpus (où il il se retrouve en compagnie de laclos). Il n’aurait dû sortir de Picpus que pour être exécuté : accusation signée Fouquier-Tinville devant le tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire en date du 26 juillet 1794 (8 thermidor an II). Le fait qu’il ait échappé à l’appel de son nom le conduisant à la mort est resté mystérieux. Dans la liste des condamnés, il porte le numéro 11. Il est accusé notamment d’ "intelligences et correspondances avec les ennemis de la République" et de "s’être montré le partisan du fédéralisme et le prôneur du traître Roland" (autrement dit d’avoir appartenu au parti girondin). Le marquis, ce soir-là, dernier de sa liberté relative, se sait-il menacé ? On peut le penser. D’où l’importance particulière de ce document, dont l’actualité frappera sans doute plus d’un lecteur. »

Commentaires autographes sur les illustrations pour Histoire de Juliette, par Bornet (?), vers 1800 [7].

Zoom : cliquez l’image.

La lettre du marquis est longue, en voici de larges extraits. Vous noterez que l’auteur cite Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel, et même de façon prémonitoire (« ruse de l’Histoire », ruse de la Raison ?), Baudelaire, Heidegger, Freud et Lacan !

Un grand malheur nous menace, mon cher Cardinal, j’en suis encore étourdi. Il paraît que le tyran [8] et ses hommes de l’ombre s’apprêtent à rétablir la chimère déifique. Ne voilà-t-il pas une bouffonnerie incroyable […] Me croirez-vous si je vous dis que l’évangile secret de la nouvelle religion que j’espère encore impossible (mais nous y allons à grands pas) peut se résumer ainsi : « Tu haïras ton prochain comme toi-même » ? […] Nous pensions avoir déraciné l’hypocrisie, eh bien, on nous prépare, figurez-vous, un autre spectacle. Après les flots de sang, vous savez quoi ? Je vous le donne en cent, en mille, en cent mille : l’Être Suprême ! Ne riez pas, c’est le nom regonflé de la Chimère, on nous a changé la marionnette d’habits […]

[…] Or voici venir l’époque du sang abstrait, rigidifié et frigide. La fable chrétienne était absurde, soit, mais elle permettait des élans voluptueux. Que voit-on se former maintenant ? Des corps pincés, désaffectés, désinfectés, hygiéniques, régulièrement tronçonnés sans le moindre signe de lubricité apparente. Prenez ces pauvres Girondins. Vous avez appris qu’ils sont mort en chantant ? Étrange tableau que celui de la guillotine fauchant l’une après l’autre ces voix joyeuses. Ceux-là, au moins, auront fini comme ils ont vécu, avec la même insolence, ainsi de la pantomime de Sillery venant saluer la foule et les tricoteuses aux quatre coins de l’échafaud […]. J’ai vu Fragonard hier soir, oui, le grand et fameux Fragonard. Il ne dit rien, il ne peint plus, il se terre. Il m’a confié l’un de ses dessins, je l’ai, en ce moment même, sous mon lit. D’ici que les fonctionnaires de l’Être Suprême le découvrent ! Mon compte serait bon, et je tiens à garder ma tête corrompue sur mes épaules courbées. L’œil d’Allah nous surveille jour et nuit, n’allons pas éveiller sa fureur. Serais-je obligé demain d’aller me cacher dans les caves du Vatican, au milieu des collections obscènes des papes ? Ce serait un comble, avouez.

Vous vous rappelez sans doute cet écrit de Voltaire signé Joussouf-Chéribibi dont nous avions ri ensemble il y a longtemps. Il s’agit des dangers de la lecture. J’en avais noté quelques phrases, elles ne sont que trop vraies : « Pour l’édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s’instruire, nous défendons d’enseigner de lire à leurs enfants. Et, pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines ; enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l’ancien usage de la Sublime Porte » [9]. On pourrait d’ailleurs, mon cher Cardinal, imaginer un temps où, via l’Être Suprême, et contrairement à l’optimisme commercial du gentil Arouet, il sera à la fois prescrit de s’enrichir et de ne plus lire. Paradoxe ? C’est mal connaître les hommes que de penser qu’ils tendent au but qu’ils avouent. Ils disent blanc et ils pensent noir. Oui, et c’est non. Pureté, et voilà le vice. Vertu, et la corruption s’agrandit.

Comme d’habitude, le fond de la scène est occupé par les femmes. Ce sont elles, ai-je besoin de vous expliquer pourquoi, qui fournissent les gros bataillons du retour à Dieu [...]. Elles rêvent, ces vestales de l’obscurantisme, ces maquerelles manquées de Gomorrhe, de transformer la France en couvent de la nouvelle imposture. Le costume change, l’âme de boue reste identique. On couvrira le manque d’appas de ces rebuts de bordel d’un uniforme noir emprunté aux veuves mystiques de l’islam. Comme vous voyez, tout va vite à mesure que les têtes tombent dans les paniers. Il n’est une de ces arrogantes idiotes qui n’ait envisagé, certains jours, de circoncire violemment le mâle qui les attirait ? Pourquoi, ont-elles dû se dire, s’en tenir à l’organe qui est l’unique objet de nos ressentiments ? Pourquoi ne pas couper plus à fond ? Sans se salir les mains, sans y toucher ? En hommage à l’Être Suprême en méchanceté où se masque plus ou moins bien la figure de leur mère ? La M… [10] m’en a assez appris sur sa fille possédée du démon. L’Être Suprême ! Voilà qui convient mieux que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! C’est plus Elle ! Il suffisait de choisir le sacristain mâle qui pouvait servir politiquement leur dessein : c’est fait. [11]

[…] Un philosophe de mes amis parle de « ruse de l’Histoire ». La ruse de la Chimère est autrement redoutable et, parfois, on croirait que l’illusion de l’Histoire n’a été inventée que pour la servir. Une fois en place, étayée, adorée, servie par ses nouveaux prêtres, elle décide, bien entendu, la fin de l’Histoire, et c’est bien ce à quoi nous assistons ces jours-ci. Déjà les trafiquants s’agitent en coulisse. L’Être Suprême nous prépare un très bon Veau d’Or. A quoi aura donc servi le supplice affreux du petit La Barre, quand des milliers de sujets seront placés sous son joug ? N’allons-nous pas changer de tyran en pire ? Pourquoi pas, bientôt, un dictateur qui prendrait le titre de mufti ou, plus drôle encore, d’empereur ? Je vois assez bien David se rallier aussitôt au nouveau régime et, après la fête de l’Être Suprême, organiser ce sacre impérial avec le pape lui-même en figurant. Prévenez quand même Sa Sainteté qu’une telle comédie n’est pas à exclure. Ah, Lumières, Lumières, n’étiez-vous donc que la préparation des Ténèbres ? Rousseau, éternel jean-foutre, ton règne est-il venu ? Nous avions des esprits éveillés, éprouvés, fermes. Nous aurons des pleureuses, des Héloïse, des Arsinoé. Je pressens une marée de mélancolie souffreteuse, un culte rendu aux vapeurs de la moindre migraineuse promue prophétesse. Le Sous-Être extrême sanctifiera leurs humeurs. Tout cela, me dira-t-on, sera bon pour le peuple, seule l’aristocratie était athée. Mais, grands dieux, où vont-ils chercher ces sornettes ? Et même si cela était vrai, qui fera jamais mieux que l’aristocratie dans l’histoire du goût, des plaisirs ? A quoi nous servira cette nouvelle idole sinon à augmenter le laid dont les traces, désormais, sont partout présentes ? Vous connaissez ma devise : désordre, beauté, luxe, frénésie, volupté. Et encore : si l’athéisme a besoin de martyrs, mon sang est prêt. Cachons-nous, cependant. Le brave Thomas M… vient de se suicider. Il était devenu misanthrope par l’affaiblissement de ses désirs. Je n’ai pas l’intention d’en faire autant. Mes désirs sont toujours vifs, variés, inlassables, sans cesse renouvelés par l’imagination. La pensée que j’en ai est la pensée même. Je ne l’égorgerai pas sur l’autel du dernier pantin.

Vous croyez que j’exagère ? Qu’un telle bestialité glacée n’a pas pu s’installer en quelques mois dans le pays le plus civilisé du monde ? Et pourtant, c’est ainsi. Les conséquences pour l’avenir sont immenses, car, n’en doutez pas, le modèle sera suivi. On parle de fêter l’Infâme : c’est un arbre. De la « liberté ». Voilà une sacrée transplantation ! Où les rêves de généalogie ne vont-ils pas se fourrer ! Abolissez la servitude : elle revient, plus que jamais volontaire. Je sais qu’on m’accusera plus tard d’avoir forcé la dose dans mes écrits. C’est que personne n’aura vu ce que j’ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, touché, palpé, vérifié de mes mains. Liberté ? Personne n’a jamais été moins libre, on dirait un fleuve de somnambules. Égalité ? Il n’y a d’égalité que des têtes tranchées ? Fraternité ? La délation n’a jamais été plus active. Aurait-on décidé de mettre à nu le nœud des passions humaines serrant l’annihilation de tous par tous, qu’on n’aurait pas mieux réussi. Oui, chacun veut la mort de chacun, c’est vrai. Mais qu’on y mettre alors de l’invention, du piment, l’infinie ressource des formes et non cette froideur sentimentale de tribunal mécanique. La peine de mort me révulse. Voyez-moi ça ! La mort sérieuse ! Industrielle ! Morose ! Technique ! Et, qui plus est, accompagnée des jérémiades de Saint-Preux, des frilosités de l’Épinette, vous savez, la petite grue de Grimm ?

Bref, un mauvais goût infernal devrait rejaillir partout sur les lettres et les arts, surtout grâce à ce fou d’Hébert et à son Père Duchesne. On n’assassine pas que les corps mais aussi la langue, la musique, la peinture, l’architecture, le théâtre, la science. Le vandalisme est devenu général et, bien entendu, l’analphabétisme suivre cette régression. Il a fallu douze ou treize siècles pour réparer les ravages du christianisme, combien nous en faudra-t-il pour nous remettre de ceux de la nouvelle religion ? [...] Les attitudes et les grognements sont préférés au savoir, celui-ci désigne aussitôt un privilège qui vous classe comme royaliste, comploteur, agent de l’étranger, contre-révolutionnaire. La Vertu, l’immonde Vertu, reprend vie sous le souffle putride de l’ignorance et du préjugé [...]. L’église gallicane ? Mais ce fut l’erreur fatale, protestantisme qui n’ose pas dire son nom, Rome de pacotille, succédané d’entre-deux…. Les tonsurés de chez nous trop liés à l’Ancien Régime et à la noblesse – nos anciens domestiques, en somme – sont maintenant éliminés, mais la majorité est déjà ralliée à la cause de l’Être Suprême, ils fourniront demain les troupes du nouveau culte encore moins païen, ou plutôt d’un paganisme exsangue. Le christianisme n’est supportable que s’il préserve le paganisme. Sans quoi, c’est de nouveau l’être chimérique et vain qui ne parut que pour le supplice du genre humain. Dites de ma part au Saint-Père que, chimère pour chimère, la sienne, quoique parfaitement hypocrite et risible, a au moins l’avantage d’avoir peuplé les sanctuaires des bacchanales les plus plaisantes de l’histoire. Pas un luxurieux ne s’y trompe, et je regrette souvent les heures délicieuses que j’ai passées à Florence ou à Naples, devant toutes ces nudités convulsives, offertes. J’ai adoré Michel-Ange et Bernin, je n’adorerai pas des bustes phrygiens ou des colonnes tronquées de faux temps. Ah, Cardinal, faites votre possible, je vous en conjure, demain il sera trop tard ! Que nos dernières années ici-bas soient du moins employées à retarder le règne de la Suprême Mégère ! Si ce malheur devait arriver, nous serions, imaginez-vous, à regretter mes maîtres jésuites que vous avez contribué à chasser du pays ; les jésuites, ces chacals de l’ombre, mais qui, au moins, à force de rhétorique, n’ignoraient rien de l’inexistence de Dieu comme de l’art du Diable !

Savez-vous comment on appelle ici la guillotine ? « La cravate à Capet » ; « l’abbaye de Monte-à-regret » ; « la bascule » ; « le glaive des lois » ; « la lucarne » ; « le vasistas » ; « le rasoir national » ; « la planche à assignats » ; « le rasoir à Charlot » ; « le raccourcissement patriotique » ; « la petite chatière » ; « la veuve ». Ces deux derniers mots ne mériteraient-ils pas un long commentaire ? Gageons que « la veuve » a un long avenir devant elle et que l’Être Suprême sera son éternel mari. Il y a d’ailleurs eu des discussions autour de l’appellation divine. L’un voulait qu’on l’appelât « le Grand Autre ». Pour une divinité altérée de sang, ce n’était pas mal. D’autres hésitaient : le Grand Suprême ? L’Autre Suprême ? Quelques Allemands qui se trouvaient là ont proposé tantôt « l’Esprit », tantôt « le Sujet Transcendantal ». L’un d’eux, particulièrement obstiné, voulait qu’on se mît d’accord sur « la Chose en soi » ou « l’En-Soi ». Un autre tenait qu’on s’en tînt à « l’Être », sans adjectif. Il avait une figure très sacrale. Un autre a proposé plus hardiment : « le Néant ». Le Néant suprême ? Avouez que ce Dieu, cent fois plus cruel que l’autre qui s’était déjà surpassé, ne sera pas sensé avoir d’états d’âme. Quoi encore ? Un Viennois de passage prétendait que nous devions désormais nous prosterner devant « l’Inconscient ». Il s’est vaguement mis à parler aussi de « Manque-à-Être », mais c’était assez. Il fallait trancher. L’Être Suprême l’a emporté, les préparatifs de son intronisation devraient se montrer bientôt. Les partisans de la déesse Raison murmurent bien un peu. Aimable foutaise. Et pourquoi ne pas appeler notre divinité « le Poumon », comme aurait dit Molière ? Enfin, non, l’Être, vous dis-je, ce sera l’Être. La matière, la nature, la république une et indivisible, la république universelle future et l’ensemble des corps, doivent chanter son hymne. Toute l’astuce est de savoir qui tirera les ficelles du polichinelle. La Finance, bien sûr, come sempre. Tel sera, sous la baguette de l’Incorruptible, le mariage du vice et de la vertu. Déjà, l’un de mes fils, s’appuyant sur ma légère notoriété littéraire, envisage, lorsque les affaires reprendront, de commercialiser mon nom sous forme... d’une marque de champagne. Il trouve que cela va bien à mon style, à son côté pétillant, effervescent, rafraîchissant, ainsi qu’à notre nom dont le bon latiniste que vous êtes sait qu’il signifie agréable, délicieux, délicat, sapide. Les jeunes générations ne doutent de rien : à défaut de me raccourcir lui-même, ce charmant Oedipe veut faire tomber notre blason dans le domaine public. A lui donc, demain ou après-demain, les nuits et les fêtes. « Buvez du Sade ! », « Une coupe de Sade ! », « A la santé de l’Être Suprême ! » La Montreuil, sous ses grands airs, est très tentée, et ma femme aussi. Les femmes pensent surtout à l’action, voilà une vérité qui n’est pas près de finir. A quand ce merveilleux banquet ? Au Globe [12] ? En été ? Pour Thermidor ? [...]

N’est-il pas piquant, mon cher ami, de voir réimposé le dogme absurde de l’immortalité de l’âme par l’augmentation tétanique de la mortalité des corps ? N’y a-t-il pas là une sorte de vengeance terrible de ce qui n’existe pas sur ce qui existe ? L’âme immortelle et illusoire se repaissant de corps ! Quelle monstrueuse vanité psychique ! Quel narcissisme ignare adorant du vent ! l’Éternel porté par des cadavres au panier, troncs d’un côté, têtes de l’autre ! Oui, oui : d’un côté l’homme et de l’autre le citoyen ! Et fosses communes à la chaux pour tous, égalité et fraternité du magma qui n’a plus de nom dans aucune langue ! Un comédien me disait l’autre soir : « Nous reprendrions demain le Mahomet de Voltaire, tout le monde penserait à la situation actuelle. La pièce serait interdite, nous y passerions. » [...] Le fanatisme les réunit dans la trinité éternelle de la bêtise, de l’ignorance et du préjugé. Qu’en dit votre Casanova ? L’avez-vous revu ? N’écrit-il pas ses Mémoires ? Les vôtres avancent-ils ? Écrivez, écrivez, il faut que le témoignage de la raison se fasse entendre auprès des siècles futurs. « Quels siècles futurs ? Il n’y a pas de futur » murmurent-ils. « Nous ne serons pas jugés ! ». Mais si, vous le serez, canailles, dûssiez-vous étendre la barbarie à tel point que plus personne, un jour, ne sache lire et écrire ! Il en restera quelques uns. Ils traverseront, par la seule force de la musique, la sombre nuit de la mort… Au fait : avez-vous des nouvelles de ce Mozart que nous avions rencontré chez Grimm ? Est-il vrai qu’il a composé Don Juan ? Est-ce beau ? Encore un opéra qui, maintenant, ne susciterait que sarcasmes. On dirait qu’il s’agit des peintures des infamies et des orgies d’une aristocratie dégénérée. Et, qui plus est, athée, le seul et définitif grand crime !

En somme, l’Être Suprême veut sélectionner ses corps et les prendre, pour ainsi dire, à la base. C’est une expérience de tri. Peut-être en viendra-t-il un jour à les fabriquer de toutes pièces, à les produire sans mémoire, sans passé, incultes, obéissant immédiatement à sa voix de fer. Quant à moi, je discerne en toute clarté mon destin : après m’avoir déshonoré, ruiné, transformé en bouffon irresponsable, on essayera de me faire passer pour fou. J’irai de la prison à l’asile, à moins d’être saigné avant [...]. L’usage incessant et démocratique du mot foutre, par exemple, présage bien l’interdiction de la chose par l’abus du mot. On dira sans cesse des obscénités pour en rendre la réalisation impossible. Vous savez que j’ai la gauloiserie en horreur. C’est une maladie médiévale des Welches, aurait dit Voltaire, et je pense à sa prophétie : « Il y a des temps où l’on peut impunément faire les choses les plus hardies ; il y en a d’autres où ce qu’il y a de plus simple et de plus innocent devient dangereux et criminel ». Nous en sommes arrivés à cette seconde partie de la pièce. Des légions de petits commissaires viendront bientôt suspecter partout ce qu’il y a de plus simple, de plus innocent. Une nation où les femmes viennent tricoter tranquillement et parler de leurs affaires sentimentales au pied de l’échafaud pendant que les têtes tombent — comme des paysannes continuant de laver le linge pendant que l’on tue le cochon —, cette nation ne peut aller beaucoup plus loin dans l’adoration de la servitude. La débilitation, partout et toujours, prépare le dogme : la sauvagerie sans émoi en sera le ciment nouveau. Voilà ce que le déisme, même ironique, de l’adroit philosophe de Ferney, ne pouvait prévoir.

Un Jacobin particulièrement obtus s’est exclamé l’autre jour : « La tolérance, il y a des maisons pour ça ! ». J’ai eu l’impudence de répondre : « Et, précisément, citoyen, c’est pourquoi nous l’aimons ! ». Il m’a répondu : « Vous êtes pour le bordel philosophique ? ». « Pourquoi pas ai-je répondu, et d’ailleurs cinq solides filles sont arrivées hier d’Avignon ; c’est dans le Marais, je vous emmène ? » [...]

Une autre chose curieuse, c’est la vogue actuelle des horoscopes et des prédictions. Le moindre charlatan se fait une réputation en quelques semaines […].

La philosophie elle-même, on devait s’y attendre, est devenue suspecte. On commence à la déclarer superflue, trop liée à l’Ancien Régime, luxe de la noblesse, passe-temps d’oisifs. Tout doit devenir fête, rassemblement, hymne collectif, distraction d’ensemble. On chantera, on défilera, on criera. L’enthousiasme est une obligation quotidienne [...] On a l’impression de vivre sur un gigantesque écran de mensonges. En outre, des centaines de citoyennes font désormais, le soir, leurs prières devant un portrait de Robespierre mis à la place du crucifix. Il paraît que Danton lui-même, averti qu’il était désormais en danger, a répondu : « Ils n’oseront pas, je suis l’Arche sainte ». Ce que Sanson a commenté sèchement d’un : « Je crois qu’il se trompe. Il n’y a maintenant qu’une Arche sainte : la guillotine ». Fresques pieuses ! Prières ! Arche sainte ! Jusqu’où descendrons-nous ? Combien de temps durera encore cette Saint-Barthélemy juridique ?

Certes, mon cher Cardinal, les horreurs et les crimes se sont accomplis de tout temps, et vous savez que j’en ai nourri mes romans pour en dévoiler, le premier dans l’histoire, la nervure spéciale. Sans moi, je ne crains pas de le dire, les hommes continueraient à s’agiter dans leur bourbier de passions et d’en jouir sans s’en rendre compte. Le compte, le chiffrage, tout est là. L’Être Suprême n’intervient que lorsqu’on est fatigué de compter, on passa l’addition sans vérifier, joli calcul, fausse algèbre […]. Jamais on n’a été aussi dédaigneux de vivre et l’insouciance, parfois, est portée à tel point qu’on assiste à des scènes inouïes. Ainsi Joseph Chopin, hussard, vingt-trois ans, a continué à fumer sur la bascule, la tête et la pipe sont tombées ensemble dans le panier. Les prisonniers ne demandent plus qu’à en finir, Sanson en convient : « J’ai pu m’habituer à l’horreur que nous excitons, mais s’accoutumer à mener à la guillotine des gens tout prêts à vous dire "Merci", c’est autrement difficile ». Et encore : « En vérité, à les voir tous, juges, jurés, prévenus, on les croirait malades d’une maladie qu’il faudrait appeler le délire de la mort ». Tout cela, bien entendu, s’accompagne d’une atroce vulgarité qui n’est que la signature de la cruauté et du fanatisme avec, cependant, quelque chose en plus, jamais vu. Villaré, juré au tribunal révolutionnaire, était pressé d’aller au restaurant ; la séance d’accusation traîne ; il se lève et crie : « Les accusés sont doublement convaincus, car c’est l’heure de mon dîner et ils conspirent contre mon ventre » […].

[…] Des condamnés comme ceux-là qui chantent à la girondine et, c’est le cas de le dire, à tue-tête, font peur au bourreau, aux gendarmes, au tribunal lui-même comme à ceux qui se tiennent derrière lui. Ils désorientent le peuple, ils constituent, par leur attitude constante de dérision, une insulte plus grave que toutes les autres au projet de culte. C’est pourtant là une attitude bien digne de nos armes, de notre langue et de notre goût […].

[…] Voilà donc Paris, voilà l’antre des massacres. Depuis le fameux Septembre, tout s’est ordonné dans le rituel de la tuerie. Ce ne sont plus que des corps qu’on larde au petit bonheur, qu’on assomme à coups de gourdin, qu’on pique, qu’on découpe, mais une procession ininterrompue de saint-sacrement ver l’autel de l’idée-couteau, le tabernacle du tranchant-néant. La monstration des têtes au public ressemble étrangement à celle de l’ostensoir. L’Être et le Néant sont l’écho permanent l’un de l’autre, telle est la Table terrorisante, la Loi, l’Édification. Or vous verrez qu’on oubliera bientôt cette boucherie fondatrice, qu’elle deviendra dépression mélancolie, cauchemar intermittent, inhibition, trouble, malaise, angoisse, visions, culpabilité, ressentiment, noirceur. Elle aura garanti un principe de désolation. On s’en servira tantôt comme épouvantail et bâton (« tenez-vous tranquille ! »), tantôt comme une carotte (« en avant ! »). Les chrétiens se sont égorgés pendant des siècles, nous ferons mieux dans l’hémorragie contrôlée. Des poèmes, encore plus inspirés que ceux de l’Orphée de Clamart, couvriront ces monuments divers. Ils diront, par exemple : le fond de l’Être est clos par un nuage obscur ! Sans doute ! Et pour cause ! Après la valse des faux dieux assoiffés de viandes, nous aurons le surplace d’un dieu squelette. Les condamnés crient : « Vive le roi ! » ou encore : « Vive la république ! », la foule répond : « Vive la nation ! », le bruit sourd du couteau, lui, ponctue : « Vive l’Être Suprême ! ». Mais je ne veux pas de roi ni de république, moi ; je ne veux pas de nation ; je ne veux pas non plus d’Être Suprême. Je n’ai pas l’intention d’applaudir à ce carnaval ! A ce Jéhovah de carton, de son, ou plutôt d’acier ! A cet éloge de l’âme à rats ! L’égalité ? Soit. Mais je vous rappellerai à vous ce qu’en écrit Voltaire dans son Dictionnaire philosophique : « Chaque homme, dans le fond de son cœur, a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes ; il ne s’ensuit pas de là que le cuisinier d’un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner ». Je ne veux pas qu’on dise vive pour : à mort !. Et pas davantage nous pour : « Vive la mort ! ». L’Orphée de Clamart s’en va maintenant partout récitant son dernier vers qui commence par : « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ». Mais je ne veux pas non plus de patrie ! La littérature n’en a pas et je n’ai rien à perdre que mes chaînes. Quant à « pieusement », je vous laisse en sourire en lisant votre bréviaire. Du programme "la liberté ou la mort", nous n’avons plus que la mort. Pour la fraternité, mon cher frère (qu’Allah vous protège !), nous savons à quoi nous en tenir : méfie-toi de ton frère comme de toi-même, ne te parle même pas à toi-même de peur que ton frère ne t’écoute, les murs sont pleins d’oreilles fraternelles prêtes à t’envoyer passer une saison en enfer. Un certain Carrier, très fraternel, organise, paraît-il, de très beaux spectacles sur la Loire : on y procède à des noyades en tous genres, cela s’appelle la chambre d’eau. Savez-vous ce qu’est un « mariage républicain » ? Un homme et une femme ont ainsi l’occasion de faire connaissance dans une asphyxie continue et froide.. Un autre, Jourdan, a l’habitude de crier aux suppliciés au moment suprême : « Va coucher avec ta maîtresse ! ». Reconnaissez que la sensualité vient de faire là un progrès énorme : on ne s’excite plus en imagination sur la mort ; on fait l’amour, forcé, directement avec elle. Le Dieu ancien demandait de la procréation et des sacrifices. Le nouveau a décidé l’abolition du sexe et son remplacement par une incessante décréation. C’est vraiment un dieu des morts. L’ancien était pareil, mais au moins il faisait semblant d’être celui des vivants. Vous me direz que cela clarifie les choses. Voire.

Un mot encore. Je vous envoie cette lettre par un courrier sûr (vous serez étonné de son identité). Quoi que vous appreniez de moi par la suite, ne doutez pas qu’elle n’exprime ma véritable pensée. J’ai dû me masquer beaucoup, ces temps-ci, mais je crains que cela n’ait servi à rien : le ratissage des suspects est devenu systématique. Il est pourtant évident que je ne m’occupe pas du gouvernement des sociétés. Je laisse ce soin à ceux pour qui la corruption qui se dit vertu est devenue un vice, le plus constant, le plus accablant, le plus dur. Mme de Sade me reprochait autrefois, sous la pression de sa mère, de m’intéresser trop à ces choses-là. J’avais l’habitude de lui répondre que le souvenir de ces choses-là, comme elle disait et comme devait dire sa présidente de mère, était ma seule consolation en prison et dans l’existence, l’existence elle-même n’étant de toute façon qu’une prison. Ces choses-là, mon cher Cardinal, je n’y renoncerai jamais, sous aucun prétexte, je souhaite qu’elles puissent être, un jour, la mesure de tous les écrits. Je sais que vous me comprenez, que j’ai votre absolution, que vous imaginez très bien ce que je m’en vais faire tout à l’heure, après avoir cacheté ce mot. Si je suis arrêté, ce qu’à Dieu ne plaise, je vous supplie de mettre tout en oeuvre pour la sauvegarde de mes papiers. Mme Quesnet est sûre [13]. Mon corps n’est rien, il tombera où le hasard voudra, mon ambition est d’ailleurs de disparaître pour toujours de la mémoire des hommes [14] . La nuit est très avancée, maintenant, mes yeux se fatiguent. J’entends, sous ma fenêtre de la rue Helvétius, les chants avinés des coupeurs de têtes. Ils ont leur ration quotidienne, ils auront la même demain. Sentez-vous venir cette communion, cette fusion, cette conjugaison forcenée de tous les cultes ?

Les « droits de l’homme » — décrétés, vous vous en souvenez, « en présence et sous les auspices de l’Être Suprême » — seront sans doute une pauvre défense devant cette marée. Je prends quand même un certain plaisir à vous rappeler l’article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement... » J’arrête là la phrase, car ensuite la limite de la loi revient, ce que je ne veux pas considérer. « En présence », « sous les auspices »... Il a même été question des « yeux du législateur immortel ». C’est à frémir de dégoût.

Gardez mes manuscrits, cher ami, faites-les publier. Ils en consoleront sans doute certains dans la suite des temps. Je dis bien certains, toujours les mêmes, qui ne se résigneront pas à la limitation des droits de l’imagination. Mes nuits, la plume à la main, sont et resteront les meilleurs souvenirs de ma vie ; ah comme elle vole encore cette plume, avec laquelle je défie, en ce moment même, l’horizon borné qui m’enferme ! Comme les lettres sont puissantes quand l’esprit est en feu ! Le flambeau de la philosophie s’allumera toujours à celui du foutre, on ne l’éteindra pas dans les temples, mille êtres suprêmes dussent-ils s’agiter pour en étouffer l’étincelle. Je ne crois qu’à ce que je lis, je veux vérifier chaque phrase. Je n’estime que les livres qu’on veut brûler. On en censurera beaucoup, de façon plus ou moins ouverte, mais il en restera toujours pour rallumer le bûcher qui consumera tous les dieux. Je n’ai qu’un reproche à me faire : celui de n’écrire pas assez. Voulez-vous que je vous dise ma seule certitude ? Seule l’imprimerie est divine. Des récits, des expériences, des variations, des calculs, des résultats dans ces choses-là, voilà ce qu’il nous faut, sans cesse. Telle est ma Torah, mon Évangile, mon Coran, ma Déclaration des droits. Ou plus exactement, et plus modestement, si vous préférez, mon sextant, ma boussole. J’ai appris à écouter chacun et chacune en fonction de ce nord-là. Ils sont obligés de le désigner malgré eux, cela s’entend, leurs moindres mensonges en sont aimantés, la vérité, indéfiniment y respire, transpire et conspire. Votre glorieux prédécesseur, le Cardinal de Retz, avait coutume de dire : « Il y a des matières sur lesquelles il est constant que le monde veut être trompé. » Ces choses-là sont cette matière. Elles est infinie, comme sera infinie la preuve qu’on peut y apporter. Est-ce un hasard si le français est la langue où se déroule cette démonstration fabuleuse ? Est-ce un hasard si c’est le français qu’on veut et voudra bâillonner sur ce point capital ? Si les Français eux-mêmes ont décidés de s’oublier et de se haïr assez pour précéder les autres peuples dans cette dénégation criminelle ? Pauvres Français ! Supprimez-vous donc ! Encore un effort ! Embrassez les théories de Moïse, de Calvin, de Luther, de Mahomet : mettez-vous à l’hébreu, au suisse, à l’allemand, à l’arabe ! Abîmez-vous dans les gargouillis d’Hébert ! J’ai dit que je n’avais pas de patrie, mais enfin quod scripsi, scripsi. Je pense à la La Fayette en écrivant ces lignes, encore un roman contraire à l’Héloïse, donc au goût du nouveau Scylla [15] ; donc à l’Être Suprême ; donc à censurer ces jours-ci : « La magnificence et la galanterie n’ont jamais paru en France avec tant d’éclat que dans les dernières années du règne de Henri le second... Comme il réussissait dans tous les exercices du corps, il en faisait une de ses plus grandes occupations. C’était tous les jours des parties de chasse et de paume, des ballets, des courses de bagues, ou de semblables divertissements ; les couleurs et les chiffres de Mme de Valentinois paraissaient partout, et elle paraissait elle-même avec tous les ajustements que pouvait avoir Mlle de Marck, sa petite-fille... [16] »

« La grandeur, la magnificence, les plaisirs »... Ces mots me semblent soudain venir d’une autre planète, de Mars, de Jupiter, de Vénus. Vous m’avez souvent demandé si je ressemblais à mon aïeule Laure de Nove, chantée par Pétrarque. J’ai rêvé d’elle à la Bastille. « Pourquoi gémis-tu sur la terre ? m’a-t-elle dit. Viens te rejoindre à moi. » Elle m’a tendu une main que j’ai couverte de mes pleurs ; elle en versait aussi. Ce rêve revient souvent, il est trop facile d’expliquer pourquoi. Une ressemblance ? Jugez-en par ce médaillon que je joins à ma lettre. J’en ajoute un autre. Vous avez eu la bonté de me demander mon portrait : le voici [17]. Il faut maintenant finir, mon cher Cardinal, mon messager frappe à la porte les coups convenus, ne m’oubliez pas dans vos prières, et surtout dans la remémoration de ces choses-là. Promenez-vous, lisez, écrivez, vivez comme le subtil Arétin voulait qu’on vécût en ce très bas monde qui n’a rien de suprême. Et croyez-moi toujours votre non humble et non obéissant non-serviteur, c’est-à-dire votre ami [18].

Sade contre l’Être Suprême . Éditions Quai Voltaire, Paris, 1989.

|

|

Vous pouvez maintenant relire Pour célébrer la vraie révolution française.

Poétique de l’emprunt chez Philippe Sollers

par Thierry Sudour

L’empreinte des œuvres lues dans l’œuvre écrite est, dans la création littéraire de Philippe Sollers, si étendue et si profonde qu’on a pu reprocher parfois à l’écrivain d’abuser de la citation. Il est vrai que celle-ci, accompagnée ou non de références permettant d’en identifier la source, est l’une des habitudes les plus ordinaires de l’écrivain, et qu’elle prend parfois une place aussi importante, sinon plus, que le texte de sa propre invention. Pour autant, elle n’est que la partie la plus immédiatement visible d’une pratique d’écriture qui prend bien d’autres formes, plus discrètes, mais tout aussi courantes. Parfois un texte sera emprunté et recopié à l’identique sans être aucunement signalé, la citation se trouvant, de ce fait, masquée. Un autre sera réécrit avec de légères modifications, ou encore radicalement transformé : ajouts, corrections, suppressions, réorganisations, montage avec d’autres textes, changement de contexte, rectifient le texte d’origine et en proposent une nouvelle version, sans que l’opération ne soit signalée : pas de guillemets, puisque le texte n’est plus le même, mais, le plus souvent, pas d’allusion à sa forme originelle non plus, ni à sa source. On trouve également de nombreuses continuations ou adaptations, qui s’intègrent pleinement dans la composition verbale nouvelle. La bibliothèque est bien plus présente dans les œuvres de Sollers que les simples guillemets ne le laissent croire et, plutôt que de parler de citation – car celle-ci ne constitue, somme toute, que la forme manifeste de cette pratique –, il serait plus juste de parler d’emprunt.

Le terme désigne en effet le fait de prendre quelque chose aussi bien pour se l’approprier, pour l’utiliser ou encore pour l’imiter. Emprunter, c’est faire usage de ce qui n’est pas à soi, et cet usage reste ignoré de celui à qui l’on emprunte : l’emprunt est fidèle ou infidèle, il continue une pratique reconnue ou invente d’autres usages. Ainsi, ce mot permet de regrouper les diverses façons dont l’écrivain utilise ce qui est à sa disposition : la citation, bien sûr, mais aussi l’allusion, la réécriture, l’adaptation et la continuation ; autant de modalités qui, possédant leurs formes propres et leurs sémiotiques particulières, attestent toutes la nécessité de faire appel aux œuvres du passé.

Sade et Sollers :

deux hommes, deux époques, une seule Histoire

L’une des œuvres emblématiques de la poétique sollersienne de l’emprunt littéraire est un pastiche. Publié sous le nom de Sade, en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, Contre l’être suprême est en fait un texte écrit par Sollers. La supercherie ne sera révélée que quelques années plus tard, bien après avoir fourvoyé de nombreux lecteurs et critiques, en 1992, lorsque le texte est réédité sous le titre Sade contre l’être suprême, avec le nom de son auteur véritable. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un roman, ce court texte, qui se présente comme une lettre de Sade au cardinal de Bernis, écrite la veille de l’arrestation du marquis, le 7 décembre 1793, est bien une fiction dont la publication est aussi romanesque que la posture narrative qu’elle suppose.

Avec cette création épistolaire, Sollers déplace la fiction dans la réalité et fait de cette dernière un véritable roman. Il s’agit bien d’un dispositif ou, pour emprunter le mot de Debord, d’une « situation » : l’écrivain emprunte la voix, le style, la pensée, voire les mots de Sade, les fait siens, et parle en son nom, non pas au cardinal de Bernis, qui n’est que l’homme de paille de ce piège littéraire, mais au lecteur du xxe siècle, qui s’avère son véritable destinataire. D’ailleurs le sous-titre de l’œuvre, placé entre le nom de l’auteur (Sade) et le titre (Contre l’être suprême), est « 1989 », ce qui est bien une façon de signaler que ce Sade est de 1989.

Sollers joue donc à être le Sade de 1989 aussi bien que le Sade de 1793 : le contexte historique est alors celui de la Terreur aussi bien que celui du bicentenaire de la Révolution française et les protagonistes sont aussi bien les Français de 1793 que ceux de 1989. Deux époques se rencontrent sur un même théâtre. L’histoire du passé resurgit dans l’histoire du présent et cette dernière interfère dans la première. Les coïncidences entre les deux époques ainsi recréées l’une à partir de l’autre, et dans les deux sens, mettent l’accent sur la continuité et la reconduction des phénomènes historiques à travers les âges. La thèse concernant l’Histoire que soutient avec virulence le Sade inventé par Sollers est très simple et très claire à la fois : c’est l’instinct de mort qui domine la société dans son ensemble et qui façonne l’Histoire, que ce soit celle de la Révolution et de la Terreur, ou bien celle de la Ve République qui fête, à travers les célébrations du bicentenaire, ses lointaines et sanglantes origines. L’Histoire elle-même est donc la fiction qui fait l’objet de ce texte, dans une invisible et redoutable mise en abyme d’une époque dans une autre : ce qui est dit, par le biais de la fiction, de 1793 valant, en vérité, pour 1989 et pour 1793.

La bibliothèque à l’œuvre dans l’écriture : une invention réciproque

Dans cette fiction littéraire qui se joue de l’Histoire, le texte lui-même se joue des noms d’auteur et n’est rien que ce que Sollers fait dire à Sade, tout comme il est aussi, inévitablement, ce que Sade fait dire à Sollers. Les deux écrivains se confondent dans une même voix, si bien qu’on ne peut que difficilement faire la part entre les emprunts à la pensée et au style de Sade, sauf en ce qui concerne quelques citations littérales, et ce qui constitue une création propre dont Sollers est l’auteur. S’il est incontestable que Sollers parle à travers Sade, on ne saurait nier que Sade parle également à travers Sollers. Dans ce texte symptomatique, c’est toute la poétique de l’emprunt propre à Sollers qui se révèle dans sa complexité et dans ses effets les plus spectaculaires.

Il est en effet assez remarquable que, même lorsqu’il pastiche l’écriture d’un autre, Sollers ne peut s’empêcher complètement d’être Sollers. On ne peut qu’être sensible au fait que l’auteur supposé de Contre l’être suprême a les mêmes habitudes d’écriture que son auteur véritable. Il cite ou réécrit des phrases des siècles passés aussi bien que – puisqu’il est avant tout un homme du XXe siècle – des deux siècles à venir. Ainsi ce Sade cite Voltaire ou Madame de La Fayette, et détourne les Évangiles pour formuler l’un des commandements de la Terreur : « Tu haïras ton prochain comme toi-même. » Il lui arrive de corriger Baudelaire : « Vous connaissez ma devise : désordre, beauté, luxe, frénésie, volupté » ; de prolonger la pensée de La Boétie : « Abolissez la servitude : elle revient plus que jamais volontaire » ; ou encore de se moquer des poètes du siècle à venir, à travers un vers de Hugo, choisi pour stigmatiser l’erreur ontologique de la littérature romantique : « Ils diront par exemple : le fond de l’Être est clos par un nuage obscur. » Ce Sade use de la bibliothèque de la même façon que Sollers, et par anticipation qui plus est !

Toutefois, s’il est évident que c’est Sollers qui écrit le texte et qui s’y exprime, force est de constater que ce qu’il dit, il n’aurait pu le dire ainsi sans avoir lu Sade. C’est donc, en partie, la parole de Sade qui passe à travers celle de Sollers, même si cette parole a incontestablement fait l’objet d’une appropriation, et ne saurait par conséquent être confondue avec celle de son auteur présumé.

Ainsi, la phrase suivante aurait pu avoir été écrite par le marquis, car le style et le propos sont particulièrement proches de ceux de leur modèle : « Mes désirs sont toujours vifs, variés, inlassables, sans cesse renouvelés par l’imagination. » On remarque le rythme croissant au fil de l’énumération, qui souligne admirablement le sens, ainsi que les assonances et allitérations, qui cadencent l’ensemble, et en font un beau morceau de style dix-huitième. L’emprunt prend ici très nettement la forme de l’imitation fidèle. Mais la suite : « La pensée que j’en ai est la pensée même », plus sèche et catégorique (l’adjectif « même » renvoyant nettement ici à la notion d’ipséité), forme une proposition qu’on ne peut qu’attribuer à Sollers et qui s’éloigne de ce qu’aurait pu formuler Sade : la psychanalyse y rencontre la métaphysique dans une définition nouvelle et très personnelle de l’homme comme être érotique que, d’ailleurs, Sade n’aurait sans doute pas reniée, mais qu’il n’aurait pas, non plus, pu concevoir en ces termes. L’emprunt, ici, relève de la continuation stylistique et thématique, infidèle par essence, et dans laquelle l’invention propre prend une part accrue. Deux siècles de philosophie et de mutations de la langue française séparent ces deux phrases, ces deux corps, ces deux voix.

On ne peut donc qu’affirmer que Sollers réécrit Sade et lui impose sa voix. Mais, à bien considérer la deuxième phrase que nous venons de citer, il faut se rendre à l’évidence que, malgré la psychanalyse et la métaphysique, elle n’aurait sans doute jamais pu être formulée ainsi sans la lecture – et la réécriture – de Sade, le romancier aux désirs sans limite. Le texte que nous lisons est donc un texte composite où s’expriment deux voix (sans compter toutes celles de ceux qui, comme Voltaire, Baudelaire ou La Boétie, profèrent une parole en passant), dont on peine parfois à savoir laquelle des deux prend le pas sur l’autre. L’œuvre s’écrit à partir de la bibliothèque, sans laquelle elle ne pourrait exister : elle y prend naissance mais, tout autant, elle lui offre une seconde naissance.

Du texte emprunté au texte inventé, le glissement est donc le plus souvent insensible et le passage indistinct, même lorsque l’emprunt est fidèle et prend la forme usuelle de la citation. Que lit vraiment le lecteur de Sollers lorsqu’il lit, parfois sans le savoir, les textes qui y sont dispersés ? S’agit-il toujours, pour peu que l’emprunt soit fidèle, des textes d’origine, ou bien, puisque toutes ces citations s’inscrivent dans un autre récit, doit-il y voir celui de Sollers ? De même que, tandis qu’il lit le texte de Sollers qui, de maintes manières, est imprégné de celui d’autres écrivains, ne doit-on pas penser qu’il lit là un peu des œuvres de ces derniers, puisque ce texte n’existerait pas tel quel sans eux ? Par sa façon d’emprunter les textes, de les écrire et de les réécrire, Philippe Sollers crée l’équivoque sur l’appartenance du texte à un seul et unique auteur.

Chez Sollers, l’emprunt est en effet toujours une invention du texte lu, dont il découvre et étend la signification : quelques mots ou quelques phrases sont tout d’abord isolés de leur contexte primitif, puis prélevés, et, souvent, retravaillés et transformés, avant d’être finalement implantés dans un texte différent : ce nouveau contexte s’ajoute à l’emprunt, par ailleurs privé de ses ramifications initiales, et lui donne une forme et une signification nouvelles. Ce qui subsiste, c’est un texte à la fois fidèle et infidèle, qui a conservé en partie son identité (on peut reconnaître certains de ses traits distinctifs) et a également subi une métamorphose (il a perdu son ancrage originel et a été transplanté dans un nouveau site).

De ce statut ambigu, l’emprunt, plutôt que de refléter une appropriation subjective, se révèle plutôt comme le produit tiers d’une rencontre entre deux écritures. Le texte échappe à son auteur de même qu’il échappe à celui qui l’emprunte : il n’est plus à l’un et ne peut être totalement à l’autre. On pourrait aller jusqu’à dire que c’est à une tierce personne qu’il appartient, ou plutôt à un tiers qui n’est personne, à un je possédant toutes les identités et pouvant jouer et se jouer de toutes, un tiers écrivant en quelque sorte un troisième texte : ce grand texte qui, selon Sollers – ne faisant ici qu’emprunter cette pensée à Proust… –, s’écrit d’un écrivain à l’autre à travers le temps et qui semble n’avoir été écrit que par une seule et même main. Ce n’est donc plus tout à fait le texte d’origine, mais ce n’est pas, non plus, un texte entièrement nouveau, qui est ainsi donné au lecteur. Le texte emprunté est tout autant un passé qui trouve une forme actualisée qu’un présent qui retrouve sa profondeur historique ; et c’est ainsi que le lecteur parcourt, à travers ce tissu d’écritures entrecroisées, un texte qui ne se rapporte plus vraiment à aucune époque mais, plutôt, les traverse toutes, comme un filigrane dans le papier des livres.

Revue de la BNF, 2013/1 (n° 43).

LIRE AUSSI : Eric Marty, Écrire Sade par Philippe Sollers.

Vive le marquis de Sade !

[1] La palme revenant à un islamologue connu.

[2] Dernières révélations dans l’enquête de Libération : Abus sexuels : les témoignages qui accablent l’Unef.

[3] LIRE AUSSI : Eric Marty, Écrire Sade par Philippe Sollers : « Sade dans le temps ».

[4] Cf. Eric Marty, Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?. A.G.

[5] Réédition 2014. Folio n° 5841.

[6]

- Gilbert Lely. Vie du Marquis de Sade

- L’un des meilleurs biographes de Sade. Son livre a été republié avec une préface de Philippe Sollers en août 2004.

« Gilbert Lely (1904-1985) restera comme un des grands poètes érotiques du XXe siècle, admiré d’André Breton, René Char ou Yves Bonnefoy. Eclairant de sa « lampe scabreuse » le surréalisme dans les années trente, au plus proche de René Char lors des années sombres de la guerre, l’auteur d’Arden (1933), de La Sylphide ou l’Etoile carnivore (1938) offre avec Ma Civilisation (1942) son recueil majeur qu’il ne cessera de retailler comme un joyau toujours à polir. Son oeuvre protéiforme présente libres traductions poétiques (Les Métamorphoses (1930) ; La Folie Tristan, 1954), poèmes dramatiques (Solomonie la Possédée, 1979) ou recueils divers (L’Epouse infidèle, 1966). Elle sait allier à une flagrante modernité la reviviscence de l’antiquité ou l’étude du XVIIIe siècle, à la sombre beauté de ses proses l’humour réinventé de l’épigramme. Fin connaisseur de l’histoire de la médecine, qu’il illustre dans la revue Hippocrate, historiographe prenant la suite de Maurice Heine dans la mise au jour de l’oeuvre de Sade, Gilbert Lely est également l’éditeur des oeuvres complètes du divin marquis (1962-64), dont il publie en outre la correspondance inédite. Sa Vie du marquis de Sade (1952-57), sans cesse révisée au fil des ans, continue de faire autorité et s’est imposée comme un véritable monument littéraire. Unissant parfaitement lyrisme et rigueur historique, elle offre une poétique et une politique sadienne au plus loin des clichés, dont devaient hériter aussi bien Philippe Sollers que Pierre Guyotat. »

Présentation du colloque consacré à Gilbert Lely à la Maison de l’Amérique latine et à la Sorbonne en octobre 2004 (colloque auquel ont participé Jacques Henric et Marcelin Pleynet).

[7] Commentaires inédits de Sade. Les indications de Sade sont de trois ordres :

Cahier des charges pour l’artiste : certaines annotations décrivent la scène à représenter par l’illustrateur, souvent de manière très méticuleuse (“La scène se passe dans un cabinet rond rempli de glaces ; au milieu est un pied d’estal haut d’un pied ; c’est dessus qu’est placée Juliette”, “Le lieu de la scène est un jardin. sous une feuillée tres epaisse, se voit l’interieur d’une chaumiere, un homme de quarante ans, y encule une pauvresse du même âge.”) Notons un changement de point de vue narratif par rapport au roman, écrit du point de vue de l’héroïne.

Commentaires critiques du dessin pour le graveur. D’autres annotations concernent les modifications qui doivent être apportées par le graveur aux dessins pour qu’ils correspondent au projet de l’auteur. Ainsi, Sade exige que soient modifiés des détails anatomiques (à propos d’un “très gros vit très bandant” : “le vit n’est pas assez caractérisé”, ou à propos d’un postérieur féminin : “rendés donc plus beau le cul”), les costumes des personnages, les décors (“on vient de dire la messe dans ce souterrain il faudrait apercevoir un bout d’autel, de croix”, “on devrait voir un bout de jardin”), les positions ou détails sexuels (“le maître […] decharge sur ces fesses. Faites voir son sperme couler”, “la figure d’en haut qui se renverse devrait au contraire être courbée puisqu’on baise son cul”). Le romancier semble parfois s’énerver devant le résultat : “l’objet ici est manqué. Juliette ne montre point son cul, ce n’est nullement ainsi qu’elle devrait contenir la pauvresse", “La petite fille sur laquelle on décharge doit être a genoux”, “voici un defaut bien grave. la figure ‘a’ doit être un moine et vous en faites une femme”. L’auteur s’exclame devant un membre mal esquissé : “Quel bras a la femme qui se pame [!]”.

Avancée des travaux et appréciation générale. Pour 6 gravures, l’indication "estampe faite" montre l’avancée des travaux. Sade ajoute que deux estampes sont "Jolie[s] d’ailleurs", mais trouve le ton d’une autre "maigre sec dur &c." (Sotheby’s, novembre 2017)

[8] Robespierre.

[9] Voltaire, De l’horrible danger de la lecture. Ce texte, on s’en souvient, s’achève par la phrase fameuse : « Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l’an 1143 de l’Égire. » (Note de l’éditeur.)

[10] La présidente de Montreuil, belle-mère de Sade.

[11] Pas de hâtive accusation de sexisme. En fait, Sade vise certaines femmes : les égéries de la Révolution, véritables furies appelant sans cesse à davantage d’exécutions.

[12] Café littéraire de l’époque, près du Palais-Royal, où se réunissaient les comédiens après le spectacle...

[13] Marie-Constance Reinelle, femme d’un Balthasar Quesnet, a été la compagne du marquis de 1790 à sa mort, en 1814. Sade, dans son testament, tient à lui témoigner son « extrême reconnaissance » pour ses soins et sa sincère amitié. Sentiments témoignés par elle non seulement avec délicatesse et désintéressement, mais même encore avec la plus courageuse énergie, puisque sous le régime de la Terreur elle me ravit à la faux révolutionnaire trop certainement suspendue sur ma tête, ainsi que chacun sait. »

[14] Même formule dans le testament, où Sade demande à être enterré dans un taillis fourré de sa terre de la Malmaison, « le premier qui se trouve à droite dans le bois en y entrant du côté de l’ancien château par la grande allée qui le partage ». « La fosse une fois recouverte, il sera semé dessus des glands afin... que les traces de ma tombe disparaissent de la surface de la terre comme je me flatte que ma mémoire s’effacera de l’esprit des hommes, excepté néanmoins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m’aimer jusqu’au dernier moment et dont j’emporte un bien doux souvenir au tombeau. » (Voir Gilbert Lely, Vie du marquis de Sade, Paris, Cercle du livre précieux, 1966 et Mercure de France, 1989.)

On sait qu’au mépris de ses dispositions testamentaires, le marquis fut inhumé religieusement dans le cimetière de la maison de Charenton. C’est ici que se place l’affaire de la disparition de son crâne après une exhumation. Le docteur de l’hospice de Charenton, Ramon, le confie à Spurzheim, phrénologue, disciple de Gall. Celui-ci l’aurait égaré en Amérique (!). Ramon écrit : « Le crâne de Sade n’a cependant pas été en ma possession pendant plusieurs jours sans que je l’aie étudié au point de vue de la phténologie dont je m’occupais beaucoup à cette époque, ainsi que du magnétisme. Que résulta-t-il pour moi de cet examen ?

" Beau développement de la voûte du crâne (théosophie, bienveillance) ; point de saillie exagérées dans les régions temporales (point de férocité) ; point de combativité-organes si développés dans le crâne de du Guesclin) ; cervelet de dimensions modérées, point de distance exagérée d’une apophyse mastoïde à l’autre (point d’excès dans l’amour physique).

En un mot, si rien ne me faisait deviner dans Sade se promenant gravement, et je dirai presque patriarcalement, l’auteur de Justine et de Juliette, l’inspection de sa tête me l’eût fait absoudre de l’inculpation de pareilles oeuvres : son crâne était en tout point semblable à celui d’un Père de l’Eglise. » (Ibid.)

Difficile devant ce texte extraordinaire, de ne pas penser qu’il a été, dans une dernière plaisanterie vivace, mis au point, avant la mort du marquis, par celui-ci et son docteur.

[15] Robespierre.

[16] Début de La Princesse de Clèves.

[17] Le marquis est donc arrêté le lendemain matin, 8 décembre 1793 à dix heures. Voici l’extrait du registre de greffe de la maison d’arrêt des Madelonnettes, Paris, rue des Fontaines :

« François Desade, âgé de cinquante-trois ans, natif de Paris, homme de lettres... Taille de cinq pieds deux pouces, yeux bleu clair, nez moyen, bouche petite, menton rond, visage ovale et plein. »

[18] Ainsi se termine la lettre de Sade qui, autre mystère, après un séjour prolongé dans les caves du Vatican, finira par tomber entre les mains d’Apollinaire. Il est fort probable que, grâce aux bons soins du Cardinal de Bernis, ces caves abritent toujours d’autres manuscrits de Sade.

Un analyste informé et lucide

Un analyste informé et lucide

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

La chronique de Yannick Haenel dans Charlie Hebdo du 24 juillet 2019.

Charlie Hebdo du 24 juillet 2019.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Dans le même numéro de Charlie, lire la chronique de Philippe Lançon, Du homard pour les pauvres.