Paolo Giordano, Kourtney Roy, Reiner Stach et Kafka, Nicolas de Staël et... l’annonce (dans une discrète parenthèse) d’une nouvelle revue de littérature en préparation.

La lumière des disparus

Yannick Haenel

Mis en ligne le 1er novembre 2023

Paru dans l’édition 1632 du 31 octobre

« J’écris sur tout ce qui m’a fait pleurer » : c’est la dernière phrase de Tasmania, un roman de Paolo Giordano publié récemment aux éditions Le Bruit du monde, traduit de l’italien par Nathalie Bauer. Et voici la première phrase : « En novembre 2015, je me suis retrouvé à Paris pour assister à la conférence des Nations unies consacrée à l’urgence climatique. » (FEUILLETER LE LIVRE)

« J’écris sur tout ce qui m’a fait pleurer » : c’est la dernière phrase de Tasmania, un roman de Paolo Giordano publié récemment aux éditions Le Bruit du monde, traduit de l’italien par Nathalie Bauer. Et voici la première phrase : « En novembre 2015, je me suis retrouvé à Paris pour assister à la conférence des Nations unies consacrée à l’urgence climatique. » (FEUILLETER LE LIVRE)

En lisant ces deux phrases, la dernière, puis la première, j’ai ressenti de l’enthousiasme. Si l’on n’est pas un peu, beaucoup, enthousiaste, ce n’est pas la peine de lire : l’enthousiasme, c’est le souffle du désir. Et le désir, c’est la matière ardente de la lecture. Vous le savez, je cherche la ferveur : c’est ma politique.

Ainsi, grâce à Tasmania, et à l’enthousiasme qu’il soulève en moi, ai-je enfin trouvé autre chose que l’insomnie. Ça fait trois semaines que l’état du monde nous arrache radicalement à notre propre vie, et peut-être faudrait-il qu’il en soit ainsi pour que nos existences soient réellement politiques et que nous changions le monde ; mais l’impact des infamies nous réduit surtout à l’impuissance. Mes dernières chroniques ressassent et j’en suis désolé : quand on ne trouve plus les mots pour dire ce qui nous dépasse et résister à l’insaisissable, on ne dort plus.

J’ai donc lu ce livre, qui me donne du courage. C’est la vertu des bons romans : ils vous réveillent, clarifient votre esprit, vous font penser. Tasmania ne parle pas de ce qui m’empêche de dormir : la guerre en Ukraine, les massacres en Israël et à Gaza, le sort sacrificiel des professeurs exposés aux fous d’Allah ; mais à travers la vie palpitante et labyrinthique d’un physicien devenu journaliste, il nous ouvre à ce tourbillon du monde qui, s’il est traversé avec des mots, ne relève plus du cauchemar de l’Histoire mais de l’aventure de l’esprit.

Les tribulations du narrateur entre l’Italie et la France, entre l’université et son couple, ses conversations avec l’extravagant Pr Novelli, spécialiste des nuages, et sa conscience tourmentée des menaces qui détruisent le monde (terrorisme islamiste, réchauffement climatique, pandémies, surveillance digitale et pouvoir des intelligences artificielles), composent une comédie intellectuelle et fantasque qui est celle de nos rapports avec le monde. Jusqu’où sommes-nous concernés ? Ne sommes-nous pas devenus des rescapés de notre propre civilisation ? Le dernier chapitre est une merveille d’émotion précise : le narrateur est à Hiroshima et Nagasaki pour son étude sur la bombe atomique. Il médite : « Est-il possible que la radiation conserve une mémoire de ce qu’elle a été ? […] Se peut-il que les morts existent encore sous forme de radiation ? »

Si les morts sont des radiations, alors leur lumière nous entoure. Ils flottent dans le Système solaire, parmi les lambeaux de comètes. Regardez autour de vous : la lumière vous parle.

Prix des libraires. Yannick Haenel, André Frère et la photographe Kourtney Roy.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La route des larmes

Yannick Haenel

Mis en ligne le 8 novembre 2023

Paru dans l’édition 1633 du 8 novembre

J’ai eu la chance de présider récemment le jury du prix des libraires du livre de photographie. C’était sa première édition. Vingt libraires, venus de toute la France et de Bruxelles, ont délibéré joyeusement avec moi, et nous avons choisi de récompenser un livre extraordinaire de la photographe Kourtney Roy, The Other End of the Rainbow (André Frère Éditions).

J’ai eu la chance de présider récemment le jury du prix des libraires du livre de photographie. C’était sa première édition. Vingt libraires, venus de toute la France et de Bruxelles, ont délibéré joyeusement avec moi, et nous avons choisi de récompenser un livre extraordinaire de la photographe Kourtney Roy, The Other End of the Rainbow (André Frère Éditions).

À mes yeux, un livre de photographies n’est pas une simple collection d’images : c’est au contraire un acte qui tranche dans le flux incessant produit par la société et court-circuite le visible. Grâce à lui, on voit ce qu’on n’avait jamais vu, on est embarqué dans une expérience qui élargit notre conscience.

C’est le saisissement que produit The Other End of the Rainbow, qui relève du livre choc. On y plonge dans les paysages de forêts enneigées de la Colombie-Britannique, au Canada ; on y documente, à travers de grands formats limpides, terriblement majestueux, une région de solitude où « les monuments locaux sont des tracteurs, des trains et des voitures abandonnées ».

Et puis, en regard de ce travail qui, par sa maîtrise élégiaque et empathique, par ses cadrages où le ciel mange la terre, s’inscrit dans l’histoire de la grande photographie américaine, on plonge dans un maelström d’émotions déclenché par le dispositif des textes qui enchevêtre bribes de journal de la photographe et témoignages bouleversants.

Depuis une quarantaine d’années, le long de la Highway 16, dans le nord de la Colombie-Britannique, des femmes et des jeunes filles sont assassinées. Elles sont presque toutes indigènes, originaires des Premières Nations ; leurs corps ne sont jamais retrouvés. Kourtney Roy, originaire du Canada et vivant en France, s’est rendue dans la région et a photographié cette portion de 720 km de long, qu’on appelle la Route des larmes.

Le livre issu de cette expérience relève d’une forme volontairement hybride, dont la tension émotionnelle naît de l’échange indiscernable entre l’artistique et le documentaire : Kourtney Roy photographie des lieux hantés par l’invisible (le féminicide). On voit des stations-service, des sites industriels, des pick-up et des campings, mais on ne voit rien de la mort des femmes, et c’est précisément le coup de génie de la photographe : faire apparaître la disparition. Le féminicide caché devient le sujet de chaque photographie.

Art et enquête à la fois, est-ce possible ? Oui. Au fil du livre, on rencontre les familles des victimes, on lit leurs mots qui nous enfoncent dans ces paysages de neige sale. Le souvenir de Twin Peaks passe furtivement lorsqu’on comprend que la police montée royale du Canada est peut-être complice des meurtres, voire plus. Les photographies de Kourtney Roy possèdent une qualité de silence qui s’accorde au recueillement. Le monde est le vestige permanent du crime. La photographie est le chant muet des disparitions.

L’intuition du biographe unique

Yannick Haenel

Mis en ligne le 15 novembre 2023

Paru dans l’édition 1634 du 15 novembre

VOIR SUR PILEFACE

Je lis peu de biographies. C’est un genre frustrant, presque impossible : comment rendre compte d’une vie alors que nous ne percevons que certaines facettes de celle des autres ? Il y a une biographie qui échappe à ce défaut, c’est celle que Reiner Stach consacre à Franz Kafka. Yann Diener vous avait parlé du tome I, voici que paraît le deuxième : Kafka. Le temps de la connaissance, traduit de l’allemand par Régis Quatresous aux éditions Le Cherche Midi (FEUILLETER LE LIVRE pdf

Je lis peu de biographies. C’est un genre frustrant, presque impossible : comment rendre compte d’une vie alors que nous ne percevons que certaines facettes de celle des autres ? Il y a une biographie qui échappe à ce défaut, c’est celle que Reiner Stach consacre à Franz Kafka. Yann Diener vous avait parlé du tome I, voici que paraît le deuxième : Kafka. Le temps de la connaissance, traduit de l’allemand par Régis Quatresous aux éditions Le Cherche Midi (FEUILLETER LE LIVRE pdf

).

).

Il y a quelques années, j’avais souligné dans le Journal de Kafka cette phrase énigmatique : « L’intuition du biographe unique. » Kafka a-t-il eu l’intuition qu’un compagnon des profondeurs comme Reiner Stach viendrait un jour raconter sa vie ? C’est fait : on suit la vie de Franz Kafka, page à page, comme on vivrait un thriller haletant. La compréhension est une forme de sorcellerie blanche : c’est grâce à son acuité bienveillante, à sa manière presque insensée de se mettre à la place de l’autre, que Stach parvient, sans jamais rien inventer, grâce aux stricts documents, à nous rendre Kafka vivant au jour le jour.

« Tout me donne aussitôt à penser », a écrit Kafka. Alors à quoi pensait-il telle après-midi de telle année, puis le lendemain matin, et encore l’après-midi ? C’est à cet impossible que nous convie Stach ; et lisant sa biographie, ne la lâchant plus de la nuit, l’ouvrant debout dans le bus, serré dans la rame du métro, et même aux toilettes pendant nos heures de travail, ahuri par la densité passionnante de ce flux de vie qu’on voudrait ne jamais interrompre, nous témoignons par notre voracité de lecture qu’un tel pari est réussi : Kafka est là, il pense sous nos yeux.

La vie d’un écrivain comme lui est avant tout intérieure : « La seule chose que j’ai, disait-il, ce sont je ne sais quelles forces qui se concentrent en littérature à une profondeur totalement indiscernable dans un état normal. » Oui, la vraie littérature vient des profondeurs. C’est elles qui constituent la matière de cette biographie : profondeurs immobiles et pourtant déchaînées. L’aventure réelle d’une vie n’est pas forcément spectaculaire, elle se loge avant tout dans les complexités existentielles : comment aimer, comment écrire, comment se libérer de la loi du père et s’accorder à l’absolu ?

Dans ce tome qui couvre les neuf dernières années de sa vie, on suit Kafka, la nuit, dans la rue des Alchimistes, puis dans la ferme de Zürau où son esprit va se métamorphoser ; on le voit rompre avec Felice et rencontrer la fascinante Milena, puis la mystérieuse Dora Diamant ; on entre avec lui dans l’écriture labyrinthique du Château et dans les méandres spirituels de la tuberculose. Lisez les 20 pages de l’extraordinaire chapitre « Mycobacterium tuberculosis », vous entrerez dans la tête et le corps de cet étrange, solitaire et merveilleux génie : Franz Kafka.

Le monde empire

Yannick Haenel

Mis en ligne le 22 novembre 2023

Paru dans l’édition 1635 du 22 novembre

Il me semble parfois que nous ne sommes plus en disposition d’exister. Nous ne faisons que nous démener au milieu d’incessantes complications, comme des personnages de Kafka. Nous consumons nos forces dans l’inessentiel : nous nous pressons pour ne pas être en retard au travail, nous multiplions les réunions, nous saturons nos emplois du temps, nous ne respectons plus que cet empressement qui nous lie à la servilité comme une loi nouvelle. Nous voici privés de nous-mêmes, lamentablement surmenés dans le néant.

Que faisons-nous de notre vie ? Nous nous croyons concernés parce que nous écoutons le journal de France Inter en nous réveillant ou parce que nous cherchons avec avidité des informations sur les réseaux sociaux, mais nos pensées se sont éloignées du cœur et de l’esprit. Donne-moi un cœur qui comprenne : n’est-ce pas ce que le roi Salomon avait demandé à Yahvé ? Pas la gloire ni les richesses, mais la capacité d’écouter le cœur. Cette demande avait tellement surpris Yahvé qu’il lui avait donné même ce qu’il n’avait pas demandé. Mais à nous qui ne sommes pas rois, et qui n’avons personne à qui adresser nos prières, qu’est-il donné ? Où est donc passé cet esprit du cœur ? Cette intelligence de la disponibilité ? Ce royaume en chacun qui écoute le temps ?

Je divague, peut-être. Mais le monde, lui, que fait-il ? Il y a longtemps qu’il est sorti de ses gonds. Le monde empire. Nous subissons l’histoire mondiale, celle de la destruction et du sang versé de part en part, et en même temps nous en sommes si loin : nous sommes malheureux, mais préservés, tout juste relégués dans l’enfer tiède du commentaire et de la mauvaise humeur. Nous prenons chaque jour des moyens de transport bondés et, ratatinés les uns contre les autres, nous râlons pendant qu’en Israël des enfants se font égorger et qu’à Gaza on les bombarde, pendant que l’Ukraine se fait dilacérer, pendant que le Soudan du Sud est dévasté et que des millions de personnes sont sur les routes de l’exode. Toute la journée, nous nous sentons coincés, comme des nigauds à qui on a tout volé, le temps et le cœur, et nous nous sentons coupables. Tout s’est mis à pourrir sur terre : les êtres humains sont le bétail sacrificiel d’un monde qui court vers le crime global.

Hier, je rentrais chez moi à pied, c’était dans la nuit de la banlieue est de Paris, après une longue journée de travail (je donne à nouveau des cours et je prépare une nouvelle revue de littérature). Il pleuvait, mais je m’en foutais, le ciel noir est apaisant. Je cherchais juste à éviter les flaques. Traversant le chantier boueux du futur tramway, j’ai évité de peu un type qui filait sur une trottinette sans lumière. Je me suis étalé sous la lune. Elle m’observait, et j’ai ri aux éclats. La délivrance est parfois grotesque. Mais c’est si bon de rencontrer enfin le silence.

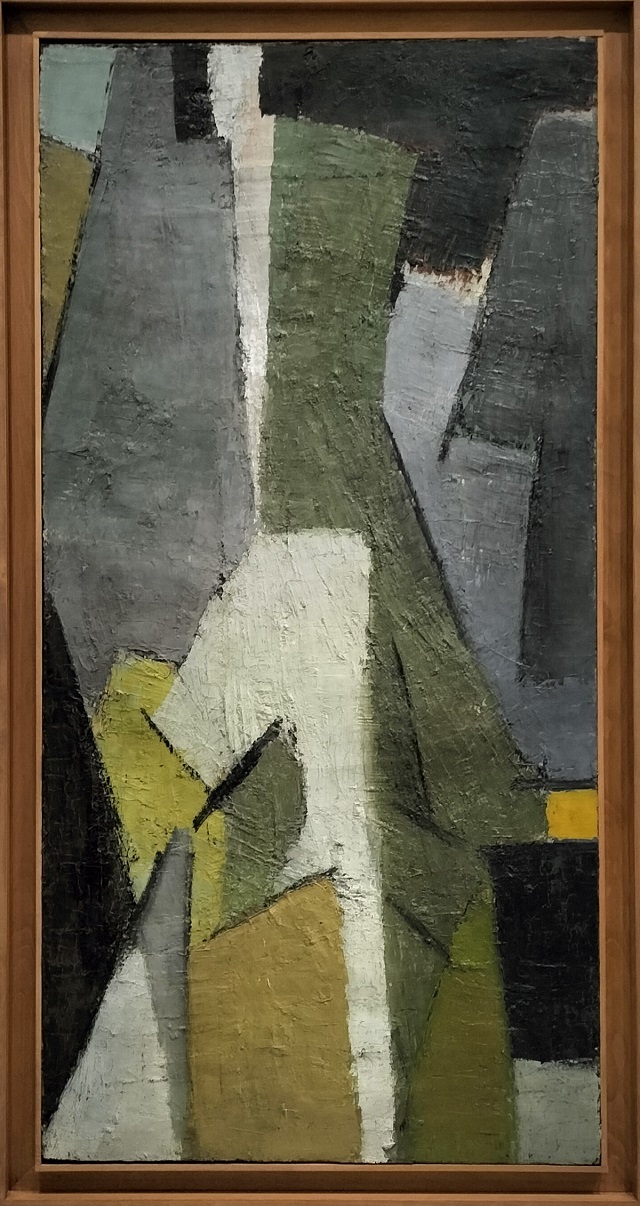

Nicolas de Staël, Le Parc de Sceaux, 1952.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Le feu est bleu

Yannick Haenel

Mis en ligne le 29 novembre 2023

Paru dans l’édition 1636 du 29 novembre

Notre chroniqueur s’est rendu à l’exposition de Nicolas de Staël au musée d’Art moderne de Paris ; l’occasion, peut-être, d’entrevoir « l’impossible ».

L’exposition que le musée d’Art moderne de Paris consacre actuellement au peintre Nicolas de Staël (1914-1955) jusqu’au 21 janvier 2024 est époustouflante. « À force de flamber sa rétine, écrit-il, on finit par voir les ciels verts, la mer en rouge et le sable violet. »

Et c’est vrai, les grandes ouvertures de Nicolas de Staël, ces empilements de blocs vibrants, ces empâtements de tesselles qui cherchent à s’ajuster dans la roche peinte, dans un ciel de couleurs fiévreuses qu’on voudrait boire, nous éblouissent instantanément, comme si l’angoisse dont elles s’extirpent, l’impossibilité d’où elles émergent coïncidaient, en cette fin d’année terrible, avec cela même qui s’étrangle en nous et cherche à remonter vers la lumière.

À LIRE AUSSI : Attentats islamistes : l’art non plus ne veut pas faire de vagues

La peinture, c’est la transmission respiratoire : tout au long de l’exposition, on est avec Nicolas de Staël, l’intensité ne s’absente jamais, on est tendu avec lui vers la translation sur un plan-foudre d’une asphyxie qui devient souffle, on reçoit des éclats rapides, on bénéficie d’une arrivée soudaine de présence que le couteau du peintre a creusée dans la matière.

La présence, n’est-ce pas l’objet enflammé de toute peinture ? C’est aussi notre question la plus vitale : sommes-nous vraiment là ? Où et quand sommes-nous en vie ? Ce qui a lieu avec les tableaux de Nicolas de Staël relève ainsi d’une rencontre : on est attiré par ces compositions qui dégagent de l’espace, comme si elles travaillaient pour nous. « L’espace pictural, écrit-il, est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement. »

De Staël dispose sur la toile des épaisseurs de mortier émotionnel en direction d’une béance qui doit advenir. Peindre, c’est trouver le trou dans le mur (l’inventer, s’il le faut) : dans l’extraordinaire Parc de Sceaux (1952) – mon tableau préféré de l’exposition –, un assemblage de langues verticales compose l’intérieur d’une grotte dont les teintes de glacier gris-blanc convergent vers une échancrure bleu outremer qui en fissure la densité. C’est la libre étendue, l’ouverture sexuelle elle-même, le désirable enfin aperçu à travers la délivrance des tensions qui le rendent possible.

À force de mêler des formes, de frotter des couleurs, d’ajuster des matières, une chose s’éclaire, comme si l’ouverture elle-même s’ouvrait ; et de ce glissement charnel de la peinture qui pénètre toujours plus loin naît une rivière.

Je me sens porté par elle. La déprime, la sale pluie de novembre, les horreurs de la guerre sans fin, la méchanceté de l’être : tout cela s’efface dans l’âme qui se baigne. La peinture est plus forte que la pulsion de mort, car elle nous désigne l’impossible, et non pas le possible. L’impossible existe, croyez-moi, il surgit avec le coeur, il se donne comme l’éclaircie rapide qui nous fait voir, en un éclair, ce jardin où nous avons toujours habité sans le savoir.

Nicolas de Staël, Composition, 1949.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Fleurs, 1952.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Portrait d’Anne. Lagnes, 1953.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Temple en Sicile. Lagnes, 1953.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Sicile, 1954.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Etude de profil, 1954.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Fruits, 1954.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Trois pommes en gris, 1954.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, La bouteille noire. Antibes, 1955.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Table à palette, 1955.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, Coin d’atelier sur fond bleu. Antibes, 1955.

Photo A.G., 20 octobre 2023. ZOOM : cliquer sur l’image.

Nicolas de Staël, la peinture à vif

Documentaire de François Lévy-Kuentz (France, 2023, 53mn)

Peintre riche d’une oeuvre de plus de mille toiles, Nicolas de Staël (1913-1955) a tout sacrifié à son art, poussant toujours plus loin ses recherches. Entre frénésie créatrice et affres existentielles, le portrait sensible d’un génie tourmenté, diffusé en marge d’une exposition au musée d’Art moderne de Paris.

"Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine." L’odyssée de Nicolas de Staël débute en 1914 à Saint-Pétersbourg, où il voit le jour dans une famille d’aristocrates bientôt contrainte de fuir la révolution bolchevik. Orphelin suite au décès de ses deux parents en exil, il est recueilli avec ses sœurs par un couple bruxellois. À la vingtaine, l’étudiant des Beaux-Arts part exercer son regard sur les routes d’Espagne et du Maroc. Dans un café de Marrakech, il rencontre Jeannine Guillou, peintre et mère d’un petit garçon, qui abandonne son mari pour vivre et créer avec lui. La guerre – au cours de laquelle il bascule dans l’abstraction et devient père pour la première fois –, les privations et la disparition de celle qu’il aime en février 1946 imprègnent d’angoisse ses toiles de l’époque. Alors que son mariage avec Françoise Chapouton, qui lui donnera trois enfants, lui apporte une stabilité réconfortante, son expression évolue peu à peu : les couleurs, posées en aplats épais, s’éclaircissent et les formes s’agrandissent. En 1953, les lumières du Sud (Luberon, Italie) et son amour pour Jeanne Mathieu, une femme mariée, embrasent sa palette. Au faîte de son succès, notamment aux États-Unis, l’artiste, dévoré par la passion, s’enfonce pourtant dans le désespoir. À Antibes, où il a installé son atelier, il peint, dans une matière diluée, marines et natures mortes à une cadence infernale. Jusqu’à son suicide, le 16 mars 1955, à l’âge de 41 ans.

Créateur infatigable, aventurier nomade et amoureux passionné, ce géant au tempérament ombrageux s’est livré à un intense corps-à-corps avec la peinture, se renouvelant sans cesse, indifférent aux modes comme aux critiques. François Lévy-Kuentz retrace sa fulgurante trajectoire intime et artistique dans ce beau documentaire parcouru d’archives (dont de magnétiques portraits signés Denise Colomb), de ses œuvres et d’extraits de sa correspondance, lus par Thierry Hancisse, de la Comédie-Française.

VOIR AUSSI : La peinture de Nicolas de Staël (Répliques, 25 novembre 2023. Avec Pierre Wat, professeur d’Histoire de l’art contemporain à l’Université Panthéon-Sorbonne, commissaire — avec Charlotte Barat-Mabille — de l’exposition et Stéphane Lambert, écrivain)

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

2 Messages

Kafka au regard d’un Reiner Stach. Il est possible que l’on ne lise plus Kafka de la même manière après s’être immergé dans ce grand-œuvre biographique. LIRE ICI.

RELIRE : Yannick Haenel, L’intuition du biographe unique.

« Un vieil ami de Kafka, l’écrivain Franz Werfel, célébrait depuis trois ans la Métamorphose, en particulier auprès des éditeurs allemands, sans l’avoir lu. Quand le texte est publié, en octobre 1915, dans un mensuel pacifiste édité à Leipzig, il s’y mit enfin, puis écrivit à l’auteur, estime le biographe de celui-ci, Reiner Stach, "la lettre de louange la plus absurde, la plus innocente, la plus crue et la plus juste qu’ait jamais reçue Kafka". Elle mérite en effet d’être citée : "Cher Kafka, vous êtes si pur, si nouveau, si indépendant et si accompli qu’il faudrait vous traiter comme si vous étiez déjà mort et immortel. On ne ressent rien de pareil chez aucun vivant. […] Tous ceux qui sont près de vous devraient s’en rendre compte et ne plus vous traiter comme un des leurs." Stach conclut : "Déjà mort. Rien de pareil aux vivants. Pas un des leurs. Kafka l’avait toujours senti, toujours craint. Il en avait maintenant confirmation, noir sur blanc." Le deuxième tome de sa biographie raconte et analyse, avec la même énergie et le même enthousiasme que le premier, les péripéties conduisant à cette confirmation. » (Philippe Lançon, Kafka, le virtuose de la fin)

LIRE AUSSI : Yannick Haenel, L’intuition du biographe unique.