- François Jullien.

« François Jullien prêche dans un merveilleux désert en cours d’effondrement » disait Sollers, en 2008, dans En passant par la Chine, un entretien qu’il avait donné avec le sinologue à la Revue des deux mondes. Le désert croît (Nietzsche, Zarathoustra), la maison brûle (Agamben, 2020 [1]), le monde se transforme très rapidement, imperceptiblement, silencieusement, à notre insu ou sans qu’on veuille le savoir. La gestion de l’épidémie de la Covid et l’apparition du ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer, ou « Transformateur Générique Pré-entraîné ») ont précipité cette transformation silencieuse. Captifs du « renouvellement technologique incessant » et du « présent perpétuel » (Debord, 1988), les idéologues bavardent, les journalistes commentent (y compris les bavardages sonores des idéologues) ; François Jullien, inlassablement, parle et écrit. Élabore et problématise, continue à faire sa place, une place exigeante, à la philosophie dont on annonce — et programme ! — régulièrement la fin (les « pseudo-philosophes » et leur « non-livres » y sont pour beaucoup). En 2023, il a publié trois livres aux éditions de l’Observatoire : en janvier, Rouvrir des possibles. Dé-coïncidence, un art d’opérer et La transparence du matin. Rouvrir des possibles dans nos vies et enfin, en septembre, Raviver de l’esprit en ce monde. Un diagnostic du contemporain. C’est un appel à la dissidence.

En voici des extraits. Soutenus par deux conférences d’un Jullien lanceur d’alerte qui, à l’écart, nous invite à penser notre présent et, in fine, à résister (résistance et non « résilience », ce mot fourre-tout qui a envahi tous les champs sémantiques, de la psychologie à la guerre [2]) voire, n’ayant pas peur du mot, à militer (sans substrat théologique ou ontologique, sans subordination idéologique ou partisane) pour des stratégies nouvelles — « dé-coïncidentes » (selon le néologisme conceptuel que Jullien a forgé) — face à la marchandisation numérique du monde globalisé contemporain. Allons directement, avant de reprendre depuis le début, aux dernière pages de son livre Raviver de l’esprit où je peux entendre, sous le latin miles, la mètis grecque (la ruse), épouse de Zeus et mère d’Athéna, la protectrice d’Ulysse, mais aussi la parole de Paul : « la lettre tue et l’esprit vivifie » (et, pourquoi pas — j’ai d’abord lu le mot « miles » comme ça, en souriant, de manière musicale — l’écho de la trompette, « instrument du réveil et de la résurrection », de celui que Sollers qualifiait d’« anarchiste chinois » : Miles ! [3]) :

Miles : être un « combattant ». Plutôt si possible un combattant léger, miles expeditus, un combattant agile, alerte, en alerte, comme je l’ai dit du sujet, et non empêtré sous son armement. Car « aviver », c’est rendre plus vif, comme on avive un feu. Aviver n’est pas « exalter » qui est de célébration et fait retour au prêche ; n’est pas non plus « animer » qui renvoie à l’âme, par suite au psychologique ou bien au métaphysique. Aviver dit rendre plus ardent ce qui va s’épuisant, porter à plus d’intensité ce qui « vit » ou qui fait vivre. Mais par conséquent aussi peut mourir. Militer pour l’esprit, en faire un concept de combat, ce n’est donc pas militer pour des « valeurs », et surtout pas pour des valeurs « spirituelles », mais se mobiliser pour que de l’esprit rende effectivement vivant, ne se bornant pas au vital, hissant nos vies hors de la non-vie, non pas plus tard, mais à chaque instant.

On s’étonne, de nos jours, que les rivières ne parviennent plus à la mer. On s’émeut que l’été indéfiniment s’allonge ; que les saisons ne jouent plus autour de nous leur danse heureuse, rythmée qu’elle était par leur alternance : que les irrigations n’aient plus lieu, que les moissons sèchent ou que des falaises tombent. Mais qu’en va-t-il de l’esprit ? De renverser l’état des choses, nous n’avons pas la force ; et dénoncer ne s’entend pas. Mais saurons-nous au moins fissurer l’opacité qui monte, qui nous enferme implacablement dans ses parois, mais que nous ne voyons pas : ouvrir quelque interstice dans la saturation qui désormais fait monde — où de l’esprit puisse se déployer ? Pourquoi ne ferait-on pas en effet de ce rabattement de la vie de l’esprit, de ce qui s’en perd de ressources, une Cause, nationale et mondiale, réunissant l’humanité face à son danger, comme on tente de le faire pour l’autre menace, concernant la « planète » ? Et d’abord pourquoi n’en débat-on pas — au lieu que le pointer, comme je le fais, soit jeté là comme une bouteille à la mer ? Car la question est tout aussi « planétaire » : si je suis là en « lanceur d’alerte », c’est que cette alerte nous concerne tous. Au risque, sinon, de voir non seulement la Terre brûler et devenir un désert, mais aussi, par perte d’esprit, de son « feu », nos vies se glacer. Car nos vies aussi peuvent se déserter et se désertifier. On pourra certes se « connecter » sans fin, mais de quoi la parole alors sera faite ? On pourra « cliquer » sur tout, mais où se portera le désir ? Et même, s’il ne reste plus d’écart et d’espace où se déploie de l’esprit, y aura-t-il place encore pour du désir ?

Et maintenant reprenons depuis le début et cliquons.

Il est une menace dont tout le monde s’émeut — à juste titre — parce qu’elle est spectaculaire : la Terre se réchauffe et la vie pourrait s’y tarir. Mais il en est une autre qu’on évite de remarquer. Cela parce qu’elle touche à l’invisible et nous implique peut-être encore davantage — d’ailleurs comment la nommer ?

Il est une menace dont tout le monde s’émeut — à juste titre — parce qu’elle est spectaculaire : la Terre se réchauffe et la vie pourrait s’y tarir. Mais il en est une autre qu’on évite de remarquer. Cela parce qu’elle touche à l’invisible et nous implique peut-être encore davantage — d’ailleurs comment la nommer ?

Ses effets cependant sont des moins contestables : « d’un clic », on croit que tout est à portée, qu’il n’y a plus à accéder. Ou l’on fait du Livre un « produit » comme un autre. L’écran fait écran et l’événement de la présence est perdu. Et, d’abord, les médias distillent leur coïncidence idéologique à notre insu.

Ne sommes-nous pas en train de devenir des sujets inertes sans plus d’élan — d’essor — qui nous mobilise ?

J’ai choisi de nommer de l’« esprit » cette autre perte qui nous menace. Et donc, à l’encontre de la vie qui ne vit pas, de la non-vie menaçant nos vies, d’appeler à la défense et l’illustration de l’« esprit », une fois celui-ci décapé de tout spiritualisme.

Dans le monde de la Connexion généralisée, de la Communication et de la Consommation gérées par le numérique, où font loi la Commodité et le Marché, quel écart et quel espacement reste-t-il encore où de l’esprit puisse se déployer ?

Or rien ne sert de dénoncer cet état de fait et le renverser est impossible. Mais j’appelle à en dé-coïncider : en fissurant la chape invisible sous laquelle nos vies se laissent enfermer.

I. D’un clic 1. Un si petit mot – à peine un mot – règle désormais nos vies entières : un « clic ». « D’un clic », je dirige et je dispose. L’onomatopée ne fait même plus, comme jadis, entendre le bruit d’un claquement ; elle commande en silence à l’ordinateur : je clique sur l’écran, sur l’icône, et tout, d’un coup, apparaît : tout aussitôt se réalise. Y a-t-il geste plus simple, mais qui soit plus magique ? D’un clic, on atteint sans attendre, apparaît soudain sur l’écran le résultat escompté et cette automaticité est merveilleuse. Car « cliquer » n’est même pas appuyer, la pression du doigt est la plus légère, elle est égale et sans insistance : je n’éprouve plus sous la main, venant du monde, de résistance. Et même, tout s’opérant à proximité, entre le doigt et le clavier, il n’y a plus à franchir de distance ou d’opacité. L’homme enfin n’aurait plus à faire ce qu’il a fait depuis la nuit des temps : à faire effort. Car le geste est minimal, à peine esquissé, je ne fais qu’effleurer la touche : il n’y a même plus à enfoncer, donc de force à dépenser, l’intensité est minimale. Il n’y a même plus de bouton à tourner, comme pour régler le niveau du son ou du chauffage : « Vous n’avez qu’à cliquer », du bout du doigt, et l’effet suit de lui-même. N’a- t-on pas su capter enfin – et canaliser – l’immanence dispersée naguère encore dans tant de rouages et de processus, mais désormais soumise à mon gré ? Il n’y aura donc plus à chercher, à viser, ou même seulement à projeter. L’obtention est quasi immédiate et tout ne fait toujours qu’obtempérer, il n’y aura même plus à souhaiter ou espérer. Et même qu’ai-je besoin encore de « volonté » ?

« Cliquer » est par là même le verbe de notre contemporain. En outre, il s’associe à d’autres formant réseau. Cliquer d’abord va avec « cocher ». Or, quand on coche, on n’a plus à écrire et exprimer : les cases sont prêtes, prédisposées ; autre- ment dit, les choix sont faits, en tout cas sont cadrés : le système des possibles est pré-déterminé. Où serait encore mon initiative ? Ou bien l’autre de « cliquer » est « zapper ». Je clique pour garder ou bien je zappe : ou je retiens ou je laisse aller. Il y a beau temps que zapper ne signifie plus seulement passer d’une chaîne de télévision à l’autre (to zap) et ce verbe donne sa forme générale – comme son allure – à notre temps. Dès que cela ne m’intéresse plus, je zappe. Que je clique pour m’arrêter et m’attacher ou bien que je zappe et passe à autre chose est désormais la seule alternative connue du dispositif, mais qui reste constamment ouverte : je peux passer à tout instant de l’un à l’autre. Mais, dans un cas comme dans l’autre, je reste dans l’instantané et le réactif. Ces emplois sont devenus symboliques de tout un comportement et même sans doute d’une nouvelle façon d’être de l’humain. Je ne patiente et ne persévère plus : dès que cela ne m’attire plus, je « saute ». On connaît tous cette baisse d’expérience : quand on se dérange pour aller au cinéma, à l’heure donnée, au lieu fixé, on regarde le film en demeurant tenu et tendu par lui, en continu, les yeux levés au loin dans l’obscurité concentrante. Mais quand c’est en restant chez moi et sur mon écran, dans cet étroit circuit qui ne me donne plus à me déplacer, dès que cela ne me plaît plus, je « zappe ». Or quelle en est la conséquence pour ce qu’on appelle d’ordinaire la « vie de l’esprit » ? – commençons d’avancer précautionneusement ce terme qui sera tout au long à reprendre et retravailler. Car si mon esprit aussi n’a plus comme critère que ce qui d’emblée le capte et temporairement l’arrête ? S’il ne va plus au-delà d’une première impression, se conforme aussitôt à mon impulsion et ne « creuse » pas davantage ?

On lisait cette affiche, en ce début d’hiver, dans les stations du métro parisien : « Vous êtes à un clic de vos prochaines vacances en Égypte ». Est-ce mon rêve qui serait enfin mis en image : vue du désert doré, des dunes et des pyramides ? « À un clic », c’est mieux encore qu’« à portée de main » : toutes les démarches sont désormais comprimées, réduites à ce léger toucher du clavier. Comme si ce petit geste suffisait à faire enjamber d’un coup le temps et l’espace, qu’il réussissait à nous trans- porter dans un autre monde. Le raccourci tendant à l’instantané, je pourrais « d’un clic » réaliser mon désir, car celui-ci s’y trouverait déjà complètement formaté – et même y a-t-il place encore pour du « désir » ? Click and collect : le clic est le coup de baguette magique de notre temps que nous répétons désormais à longueur de journée, sans même plus nous en étonner. Il n’y a plus à cheminer soi-même, par une démarche qui serait proprement la sienne, dans l’étendue et dans la durée : le « clic » dispense de la lente et longue médiation qui donne accès. Car, ce clic étant inscrit dans tout un agencement aménagé pour prédisposer ma conduite, il est d’emblée son résultat, le geste pré-commandé n’a plus ensuite à appeler de ma part ni de réflexion ni d’action. Plus de quête aventureuse et qui serait volontaire : le monde se gère sous mon doigt, dompté, discipliné, sans plus broncher. Et moi-même sans plus bouger.Dans l’instant, à ma table et de mon fauteuil : le « monde » est soumis à mon clavier, celui-ci est devenu un tableau de bord, il n’y a plus de dehors à conquérir, il n’y a même plus de différé. De quoi qu’il s’agisse dans ma vie de tous les jours et de plus ordinaire – une commande, une demande, un achat, etc. – j’avance désormais, non plus de moment en moment, mais de clic en clic, télécommandé que je suis par le programme et ses algorithmes. C’est peu de dire que j’y suis « guidé », j’y suis plutôt conditionné et, n’ayant plus de marge de manœuvre, je n’ai pas plus à faire appel à ma pensée qu’à ma volonté : qu’est-ce qui, d’un clic, s’atrophie alors de ma capacité, dans ma relation au monde comme à moi-même, qui ne me laisse plus désirer ou même seulement imaginer ? Quel espace à la fois de creusement et de déploiement m’est retiré, non seulement au dehors, mais à l’intérieur de moi ? Or c’est là ce que personne n’a choisi, ce pour quoi personne n’a « voté », ce n’est là qu’un effet conséquent du marché, lui-même suscitant et précipitant l’invention, mais ne se prévalant, en fait, que de sa commodité – et qui fait que, bientôt, je n’aurai plus à pénétrer dans rien du « monde » ; et même que je n’aurai peut-être un jour, à travers tous ces « portails » successivement ouverts, plus personne, au bout du tunnel, à qui m’adresser.

2. Je peux d’ordinaire, par volonté, résister à la commodité : préférer monter à pied plutôt qu’utiliser l’ascenseur ; ou gravir la montagne au lieu de prendre le téléphérique. Mais dorénavant cette commodité m’est imposée : je ne peux plus me déplacer pour me rendre un jour quelque part, dans un bureau, me renseigner ; je ne peux opérer ma commande ou formuler ma demande que d’un clic et « sur Internet ». Déjà, quand je n’ai plus qu’à tourner le bouton pour régler l’intensité du son, la musique en est aplatie en même temps qu’elle est amortie ; en réglant au degré près la température, je m’installe dans mon confort, je ne sais plus rien du froid au dehors. Or c’est ce que ce clic, de nos jours, généralise : en cliquant, je reste définitivement chez moi, au propre comme au figuré : je n’ai plus à risquer et m’aventurer. Dès lors, qu’est-ce que je rencontrerai encore du monde ? Ou qu’est-ce qui du coup se nivelle de mon expérience, à la fois s’égalise et s’uniformise : un clic fait entrer dans la même quasi-immédiateté, établit sur le même plan et comme étant du même ordre la commande d’un billet de train et l’apparition d’un ami par Zoom sur l’écran de l’ordinateur. Or les deux ne sont-ils pas – si discrètement que cela soit – incommensurables entre eux et que reste-t-il alors, dans ce cadrage, de son Visage ? Peut-on donc n’y pas prêter attention, feindre d’ignorer ce si peu, si discrètement, mais qui change tout ?

Cette commodité du clic a donc son coût et son envers : non seulement le fastidieux du geste n’appelle plus aucune habileté, à l’opposé du piano n’exige plus de « doigté » et ne peut qu’être inlassablement répété. Mais, en outre, la montée du stress rôde toujours sous cette facilité, et cela jusqu’à l’angoisse. Car « stress » est bien le mot et le mal générés par notre modernité technologique : le stress, comme tension nerveuse d’appréhension, est à l’opposé de la fatigue venant de l’effort effectué, qu’il soit intellectuel ou physique. Déjà, comme on a été mis par contrainte dans le régime de l’instantané, ces quelques secondes qui sont à attendre à l’allumage sont, par leur vide, longues à passer. En outre, si l’accès est quasi immédiat, les conditions d’accès, quant à elles, ne cessent d’être toujours plus retorses et compliquées : mot de passe, identifiant, code de vérification… – n’y a-t-il pas là, en amont, toujours plus d’embûches à traverser ? Or il faut que je suive sans le moindre écart toutes les chicanes du dispositif, sans quoi tout s’annule et doit être recommencé ; ou tout peut aussi bien d’un coup, sans que je sache pourquoi, se paralyser. Ou bien tout simplement la case indiquée ne correspond pas à ma demande. Or, je n’ai là plus aucune initiative, tout se trouvant toujours déjà emboîté.Bien sûr – inutile de me le répéter – je sais bien que, de cette commodité du « clic », on ne pourra plus désormais se priver. Je sais surtout qu’il faut se garder de tout « attardement », de tout attachement passif au passé, et s’ouvrir par principe à l’invention qui vient. Mais il n’en est pas moins vrai que, de par ce dispositif et son confort, s’organise – en même temps qu’une paresse – une déréliction. Car l’attention demandée n’est pas d’intelligence, mais régie par le mécanisme : qu’est-ce que, en apprenant à « cliquer », je désapprends du même coup sans le mesurer ? Dans quel tunnel secrètement édifié, et dont je ne vois pas les parois, suis-je obligé chaque fois d’entrer ? Je demanderai de nouveau : qu’y reste-t-il d’une démarche possible de l’« esprit » ? On me répondra bien sûr que ce n’est là qu’une question d’habitude, de réflexes à acquérir, que la jeunesse y est tellement à l’aise désormais et que, à force, on s’y fait. Mais on « se fait » à quoi ? Mais au prix de quelle aliénation d’un moi-sujet ?

Au-delà de la commodité, du temps gagné par tant de démarches et de déplacements évités, on vantera l’offre illimitée. Avec le développement des réseaux, le débit ne cesse de s’accroître, la vitesse de s’accélérer, la précision d’être plus poussée et par suite le choix, en streaming, de se multiplier. Le stockage ne cessant d’augmenter, les propositions affluent de partout et à tout instant. D’un clic, vous avez indéfiniment accès à la musique la plus variée, à tous les films et documentaires que vous voulez, vous suivez sur YouTube toutes les conférences qui pourraient vous intéresser… C’est là le triomphe du « culturel » : à la fois par la diversification – il y en a pour « tous les goûts » – et la gratuité. On ne dépend plus d’une programmation, comme dans la télévision d’autrefois, et chacun peut désormais y faire son marché à son gré.

Face à quoi je ne répéterai pas seulement que la pollution va croissant de concert et même augmente vertigineusement d’année en année ; ou que le système génère de lui-même une addiction à son égard : que, comme le spectacle est en continu, on ne cesse plus de regarder et que cette profusion nous rend prisonniers. De fait, il ne s’agit même pas de juger, comme c’est le cas à chaque nouveauté, si c’est là une bonne ou mauvaise invention : de mettre en regard la commodité acquise et le risque de dépendance, de faire un bilan comparatif des avantages et des inconvénients ou de mettre en regard les gains et les pertes. Mais plutôt de comprendre comment ce gain lui-même se retourne en perte. Comme le disent les Anglais, too many choices is no choice : à pouvoir indéfiniment choisir, on n’est plus en mesure de choisir. Car ou bien le choix est paramétré d’avance ou bien s’offre en premier ce qui a été le plus écouté ou regardé. Mon choix est alors plus qu’influencé, il est induit, quantitativement pré-déterminé. Ou bien il y a tant de choix possibles que j’en suis complètement recouvert et encombré : je ne peux plus faire de comparaison et mon « choix » n’est plus concerté, il ne peut être qu’aléatoire. Car puis-je encore exercer mon jugement sur ce dont je me trouve ainsi submergé ?3. Le terme auquel on recourt le plus volontiers, en Europe, pour parler de notre contemporain et juger de ses mutations abruptes est celui de « crise ». « Crise » à la fois focalise et dramatise : en cet instant même, tout va soudain et définitivement se « trancher », krisis. Chez les Grecs, « crise » dit, au théâtre, le point culminant de l’action : entre le bain de sang ou la réconciliation finale, dans quel sens va basculer l’histoire ? En médecine (Hippocrate) : la maladie, parvenue à son acmé, va-t-elle basculer vers un retour à la santé ou vers la mort ? Ce terme passionne, crée de lui-même une intensité, nous met dans la tension d’une imminence : quelle en sera donc l’issue ? Le terme est tragique en mettant dans l’attente d’un dénouement : il capte notre désir, suscite notre intérêt par ce qu’il fait craindre ou bien espérer. Or souvenons-nous, en regard, qu’une langue-pensée comme la chinoise en a développé, à l’inverse, une intelligence stratégique et non point pathétique : le binôme traduisant « crise » en chinois, wei-ji (危機), en même temps qu’il reconnaît qu’il y a là une « difficulté », dit aussi qu’il faut savoir la faire muter patiemment, avec persévérance (mais ce « faire » est déjà trop actif), jusqu’à ce qu’elle s’inverse en « opportunité ». Il est vrai aussi que, en Europe, ce terme de « crise » nous rassure en secret, en même temps qu’il nous alarme, par ce qu’il laisse entendre d’un nécessaire et prochain dénouement : si l’on y est entré, on ne peut qu’en sortir – « crise » reste marqué par l’idée religieuse, jamais complètement évacuée en Europe, jamais complètement laïcisée, d’un salut. Or ce passionnel de la « crise » et son montage, en nous maintenant sous la pression du sensationnel et de l’événement, ne nous dissimuleraient-ils pas une logique plus discrète de l’Histoire, en tout cas de celle que nous sommes en train de vivre, sans peut-être nous en rendre compte ?

Il y a bien cette ouverture indéfinie des possibles que nous croyons connaître aujourd’hui grâce aux exploits du numérique, à l’offre illimitée que celui-ci procure, à l’annonce spectaculaire qui s’en fait chaque fois sur le marché. Or ne sommes- nous pas aussi en train de subir, sous elle, en cette génération et même de façon accélérée, ce qu’il faudrait plutôt nommer, à l’envers, une restriction ou, mieux, une « rétraction des possibles », mais d’un autre ordre ? Cependant, parce qu’elle ne se manifeste pas en événement, sous forme de « crise », mais se distille au fil des jours, cette rétraction des possibles nous échappe. Sous ce que nous aimons nous figurer comme l’avènement, d’une « crise » à l’autre, d’un nouveau monde accroissant toujours ses prouesses, prodiguant par à-coups ses promesses, et dont ces crises seraient d’inévitables sursauts et soubresauts de croissance, ne sommes-nous pas en train de subir, de fait, un grand rabattement ? Par différence avec le « déclin » dont on se plaint tant, qu’on dénonce à grands cris quand on ne croit plus au Progrès, mais de façon aussi sonore et démonstrative, ce « rabattement », avouons-le, n’offre guère de prise à la déclamation. Car rabattement dit seulement qu’on prive alors de sa hauteur, de sa vigueur, comme on rabat un arbre : non pas qu’on taille ou qu’on élague pour concentrer la force, mais qu’on rabaisse et qu’on réduit : rabattre est priver de son essor. Ou l’on rabat le bétail qui s’égaille pour qu’il se range en troupeau. « Se rabattre sur » est se contenter d’un moindre ; « en rabattre » est renoncer à ses exigences… Or quel rabattement général, que je qualifierai de l’« esprit », vivons-nous donc aujourd’hui sans même nous en rendre compte ?

Ce qui fait que ce rabattement contemporain de l’esprit nous échappe est en effet que, à l’encontre de la logique de la crise qui est celle de l’événement, un tel rabattement relève plutôt de ce que j’ai nommé, m’inspirant de la pensée chinoise, une « transformation silencieuse ». Si l’événement focalise et passionne, fait saillie dans la continuité temporelle et émerge par conséquent au regard, que c’est par suite sur lui que se braque l’attention, la transformation silencieuse procède, quant à elle, d’une logique inverse : parce qu’elle est globale et continue, elle ne se démarque pas, donc on ne la remarque pas et c’est pourquoi elle est « silencieuse » – on ne l’entend pas cheminer. À la fois elle se déploie sans bruit et on n’en parle pas : silence des deux côtés. Mais, moins on perçoit cette transformation progresser, plus son résultat ensuite éclate de façon sonore : l’« événement » qui en résulte est d’autant plus frappant dans son débouché.

Or cela est de commune expérience. Nous ne nous percevons pas vieillir parce que c’est tout en nous qui vieillit, qui se transforme et dans la durée, que rien donc ne s’en distingue suffisamment pour se bien repérer. Mais, quand nous tombons sur une photographie d’il y a vingt ans, soudain, brutalement, nous nous en rendons compte. Ou bien le réchauffement climatique est une transformation silencieuse à laquelle, parce qu’elle est globale et continue, nous n’avons si longtemps pas prêté d’attention. Mais maintenant qu’elle est devenue spectaculaire dans son résultat, si « sonore » dans ses méfaits, nous en faisons finalement le grand événement de notre temps et sonnons le tocsin – mais si tard. Or il en va de même du rabattement de l’esprit que nous vivons aujourd’hui : comme il concerne tout de notre monde comme en nous- mêmes, procède de tant de modifications diverses et s’étend en durée, qu’il se dissout dans le quotidien en se mêlant au cours entier de nos vies, nous ne le distinguons pas et, par conséquent, ne le percevons pas. Mais, quand il aura enfin manifesté bruyamment ses effets et que nous ne pourrons pas ne pas le constater, alors ce sera trop tard. Ou peut-être n’aurons-nous même plus alors la capacité de l’analyser, nous y étant à ce point habitués, et n’en ferons-nous plus qu’un « état de fait ». Un état de fait, c’est-à-dire ce qui fait partie désormais de la réalité, dont nous ne nous étonnons plus, dont nous ne songeons même plus à nous étonner, tellement nous en sommes habités, nous y sommes définitivement soumis et « pliés ».

Ou plutôt ce résultat sonore, quant à la « vie de l’esprit », n’aurait-il pas commencé déjà de s’imposer ? Si par mégarde on ouvre encore, un soir, un poste de télévision, on mesure d’un coup, avec effroi, un tel rabattement. On est stupéfait soudain de ce qui s’étale sur l’écran de vulgarité généralisée, à la fois de faux pathétique et d’ineptie de la pensée : entre le tout positif de la réclame publicitaire et le sensationnel impudique, on est si tôt lassé. Nous ne pouvons pas ne pas nous en rendre compte en même temps que nous y sommes déjà tellement conformés et soumis. Cependant, à voir tant de médiocrité affichée, se consommant selon la loi de l’audimat et du marché, on se demande, dès qu’on y songe, comment on a pu en arriver là : y reste-t-il une percée d’intelligence ou bien la moindre trace d’élégance, quelque saillie de l’esprit sous ce plafond bas qu’on ne voit pas ? Or, ce n’est pas « élitiste » de le dire, pas plus qu’il n’était « passéiste » de soupçonner précédemment la commodité imposée - je préférerais tellement être « futuriste » (comme y appelait Apollinaire) : « À la fin tu es las de ce monde ancien. »

Mais qu’on se rappelle seulement les émissions intellectuelles de qualité qui ont été supprimées, au cours des dernières années. Or à peine a-t-on protesté. Ou qu’on pense à l’évolution récente du marché des revues, dont les meilleurs titres ont été fauchés l’un après l’autre ; ainsi qu’à l’étiolement des « Suppléments littéraires ». Or, il n’y a pas nostalgie à le dire — ou quelle fausse pudeur (serait-ce de l’« intelligence », celle de celui qui « comprend » son époque ?) me retiendrait de l’évoquer ? Force seulement est de comparer et de constater. On répondra bien sûr que personne, en fait, ne regarde plus « cela » le soir et n’y prête attention. Et puis « on sait bien tout cela », dit-on en haussant les épaules, pourquoi encore s’en alarmer ? Or néanmoins, ce faisant et nul ne s’y opposant ou même seulement ne le faisant remarquer, ce bas régime finit par s’imposer, fixe ce qui devient la norme, s’étale avec complaisance, « forme » l’opinion et en vient insidieusement à rétracter les possibles de l’esprit jusqu’à les faire oublier. Sans même qu’on s’en aperçoive, on s’y est résigné : le rabattement de l’esprit est déjà de fait si avancé — procédant d’une transformation silencieuse, mais qui maintenant devient « sonore » — qu’il ne nous choque plus et même ne nous étonne plus.4. Il est vrai qu’on s’inquiète enfin aujourd’hui de ce qui nous menace, depuis peu, mais si brutalement : on s’inquiète de la perte des ressources naturelles et de l’avenir de la planète et même on en fait, à raison, une priorité de notre temps comme de notre monde. L’avenir de celui-ci, au lieu d’apparaître comme un déploiement indéfini, soudain se referme brutalement sur nous et nous nous découvrons pris au piège que nous avons nous-mêmes provoqué. Mais n’en va-t-il pas de même de ces autres ressources qu’on appellera globalement de l’intelligence ou de la conscience ou, plus globalement encore, de l’« esprit », ce terme, je l’ai dit, étant lui-même à retravailler ? Nous multiplions aujourd’hui les marches pour le climat, la volonté de mobilisation est de plus en plus générale, et cela pour continuer de pouvoir vivre — ou survivre — sur la Terre et de respirer. Mais s’aperçoit-on que ces autres ressources - de l’« esprit » - pour des raisons analogues sont en train, elles aussi, de s’atrophier et de se raréfier ? Car, de même que la production technique s’est retournée contre la vie sur Terre et la menace, la commodité technique et, plus récemment, numérique s’est retournée contre ces ressources de l’esprit qui nous font « vivre », et cela d’une façon qui n’est pas seulement figurée. Mais se soucie-t-on de cette autre « menace » ?

Car s’il y a bien eu également dans les deux cas transformation silencieuse, parce que globale et continue, mais qui maintenant se perçoit dans ses résultats, il s’avère que dans l’un, de ce que la Terre se réchauffe, le phénomène s’éprouve de façon flagrante, à vif, dans notre chair et physiquement. On voit sous nos yeux que tant d’espèces sont en train de disparaître et que la Terre est effectivement menacée dans sa vivabilité. Les savants peuvent analyser les facteurs en jeu , en développer un savoir positif et même modéliser l’évolution à venir. Dans l’autre cas, en revanche, celui de la vie de l’esprit, le phénomène est intérieur à nous-mêmes, à notre « esprit », ce pourquoi on est sans distance, par conséquent aussi sans prise aisée pour l’analyser. D’un côté, il y a une cause assignable, qu’on peut nettement invoquer et dénoncer (le C02) ; mais, de l’autre, non seulement les raisons sont plus diffuses et ne se prêtent pas aussi commodément à l’objectivité de la mesure, mais surtout la transformation s’opère elle-même dans l’invisible. Pour autant on en perçoit main tenant des effets également sensibles : la chute de la lecture, la perte de la présence, l’étiolement du sujet , etc. — je reprendrai tous ces points l’un après l’autre et pas à pas.

Mais encore faut-il vouloir, ces effets devenus patents, les remarquer. Ou bien l’on s’en fait de temps en temps la remarque, mais sans plus l’approfondir. Ou bien même l’on s’y résigne justement parce que le principe en est dans l’invisible et qu’on ne se voit pas de prise tangible pour s’y opposer. Voire, nous faisons semblant de croire, parce que les moyens culturels, grâce au numérique, vont se démultipliant, que tout ce qui s’y laisse remarquer d’effets négatifs, concernant la vie de l’esprit, est promis à être largement compensé. En vrai, nous sommes concernés de trop près, c’est-à-dire en nous-mêmes, cela nous remet nous-mêmes trop en question, pour accepter d’y prêter davantage attention et entreprendre d’y résister. Ce pourquoi nous continuons de passer cette transformation sous silence, au lieu de nous en alarmer.

On entend annoncer, chez ceux qui se sont les premiers mobilisés pour la planète, que nous devrions ne plus avoir dorénavant d’autre « morale » que de « favoriser la vie sur Terre ». Or, la question désormais nous revient cruciale : peut-il y avoir « vie » proprement humaine sans que celle-ci soit également une « vie de l’esprit » ? Ou bien « vie », quand il s’agit de l’esprit, ne serait-il que d’un emploi second, dilué ou métaphorique ? Ou bien sinon métaphysique ? De là qu’il incombe désormais à la philosophie, après avoir critiqué la pensée religieuse et métaphysique qui l’a précédée, elle qui exaltait l’« Esprit » par rupture d’avec le monde, mais maintenant est en retrait, de repenser ce qu’est la « vie » quand elle ne se borne pas au vital, mais ne se cantonne pas non plus dans un sens abstrait ou figuré ni ne s’extrapole dans un autre monde. C’est-à-dire de se demander en quoi « être en vie » n’est pas seulement « ne pas être mort », mais relève également de la capacité d’être plus pleinement ou surabondamment vivant — « au delà » donc du vital, mais sans que cet au-delà soit celui d’un Au-delà du monde et d’une autre vie. Ou comment penser l’invisible de l’« esprit » sans qu’il renvoie à l’Invisible ?Il faudra repenser, autrement dit, sous le terme de « vie de l’esprit », une vie dont le contraire n’est pas la mort, mais ce que j’ai nommé la « non-vie », la vie inerte, enlisée, qui n’est plus qu’une apparence de vie ou pseudo-vie, vie rabattue ou vie « perdue ». En opposition à quoi est à concevoir la vie « alerte », vie en essor, ou la « vraie vie ». Or, ne sommes-nous pas en train précisément aujourd’hui, par transformation silencieuse et sous le régime du numérique, de l’Intelligence artificielle et de tout ce qui s’impose de technicité trop commode, de sombrer peu à peu dans ce qui ne serait plus que de la non-vie — de « la vie qui ne vit pas » — sans même nous en rendre compte ? De là qu’il faudra faire de la vie de l’esprit un concept de combat, décapé de la spiritualité d’antan, celle du spiritualisme et de la métaphysique, et mobilisant notre présent même. Nous mobilisant par conséquent comme on se mobilise aujourd’hui pour la planète : de sorte que la vie humaine soit portée à se promouvoir , et cela « en ce monde », le seul, au lieu de s’y laisser étioler, sans même qu’on songe à s’en révolter.

5. Car c’est aussi un fait de notre modernité que le philosophe, ne s’occupant plus seulement d’idéalité et de raison pure, tourne son regard vers le présent de ce monde : qu’il se conçoive ainsi en diagnosticien du contemporain. Mais quelle disposition — ou plus précisément quelle distance — faut-il avoir alors avec ce contemporain, en même temps qu’on y applique son attention, pour pouvoir « voir à travers » lui, dis-cerner en son centre, ou plus précisé ment dans son « entre », dia : en être proprement le

« dia-gnosticien » ? Car la tâche du philosophe n’est pas de commenter ce présent, ce que fait pour son compte le journaliste (en quoi je me sépare ici de ceux qu’on nomme des « Intellectuels ») ; n’est pas de le jauger et de l’évaluer pour le gérer à ses fins, comme le fait l’homme politique ; ni non plus de le juger, de le blâmer et de le dénoncer, comme le fait le Moraliste. Il s’agit, pour mener ce diagnostic du présent, d’en dégager l’évolution d’après ce qu’il laisse appréhender de symptômes, donc aussi en fonction d’exigences et de cohérences qui puissent rendre ces faits plus lisibles.

Autant dire qu’on ne peut se contenter alors de considérer ce qui se voit et qu’il faut pouvoir aussi déceler, à travers ce qui se voit, la logique impliquée dans les évolutions en cours. Mais pourra t-on le faire sans s’en décaler suffisamment, sans prendre du recul vis-à-vis de ce présent même, cela pour ne pas l’épouser dans ses critères, ce qui enfermerait dans un conformisme qui rendrait inapte à l’analyser ? Ce pourquoi ce diagnostic du contemporain ne peut se développer qu’à ces deux conditions opposées et complémentaires : de ne pas s’accorder à la « mesure » de ce présent, pour pouvoir suffisamment s’en démarquer, mais de ne pas s’en référer pour autant à quelque idéalité projetée, comme on l’a fait par le passé, de sorte que ce contemporain ne s’en trouve pas préjugé et dévalué. C’est-à dire en ouvrant un écart d’avec lui, autrement dit en s’en décalant, sans pour autant le rejeter ni non plus s’attribuer sur lui de surplomb ni de supériorité (se maintenir un-zeit-gemäss à son égard comme a dit Nietzsche). Seule issue qui reste en ce moment du monde : engager un tel diagnostic du présent en dé-coïncidant de ce présent même pour ne pas être condamné plus tard — trop tard — à n’en plus pouvoir faire, d’un ton rageur ou vengeur, que l’autopsie.

Il est vrai qu’un pamphlet, à ce sujet, serait plus facile à écrire qu’un essai, emporté qu’on serait alors par la passion et l’indignation. Facit indignatio versum : la diatribe, le propos vindicatif, est un genre en soi, qui sait émouvoir et toucher ; le ton apocalyptique, en criant à la fin du monde, sait toujours se faire écouter. Mais on y soupçonnera aussi une pose et donc, encore une fois, une facilité. Or il y a autre chose à faire : ni écrire selon l’air du temps, ni non plus à l’encontre de ce temps pour le dénoncer, mais plutôt y chercher quelque contre point, contrefil ou contre-courant — si discrets soient-ils — pour y déceler un avenir à l’encontre de son rabattement. Donc en se dérobant à ce qu’impose ce présent, mais en demeurant dans le cours même du présent. C’est-à-dire en se ménageant à son égard un retrait pour l’analyser et fissurer son opacité, mais sans pour autant s’en retirer et pou voir par conséquent s’en mêler encore à temps.Car on voit bien que la difficulté est de trancher dans cette équivoque où se joue continuellement l’Histoire du point de vue des sujets que nous sommes. Entre être « réactionnaire » — restant inféodé au passé, apeuré, c’est-à-dire par peur du présent qui vient, n’acceptant pas de s’en laisser déranger — ou bien, à l’inverse, être « résistant », c’est-à-dire intervenant dans ce présent : en acceptant de l’affronter et de s’y risquer pour faire face à ce qui va s’en affaissant. Être réactionnaire est désespérer de son époque ; être résistant est militant.

Face aux deux « menaces » qui pèsent sur notre temps, en effet, à l’une comme à l’autre, touchant à l’écologie ou bien à la vie de l’esprit, la question n’est pas, comme dans tant de discussions de fin de repas, s’il faut en désespérer (que tout « est perdu », plus familièrement que tout « fout le camp »), comme on l’entend si couramment, ou bien s’il reste un espoir (selon l’ordinaire bonne volonté : « Néanmoins je reste optimiste... »). Le choix n’est pas d’humeur ou d’état d’esprit, entre Jean « qui pleure » ou Jean « qui rit ». Car seul importe de retrouver dans ce présent une « initiative » (initium), c’est-à-dire d’y retrouver prise pour y produire à nouveau du « commence ment » : n’y plus faire que subir, mais réinscrire, dans 1’effilochement sans fin des choses comme des événements, par suite dans ce qui paraît échapper à notre responsabilité, un début et un engagement. En dé-coïncidant de ce qui s’impose à nous du présent et qui bloque ce présent, de pouvoir y rouvrir du coup des possibles — à l’encontre de leur rétraction — qui donnent à y travailler et remettent ce présent en chantier. Or, si l’on veut aujourd’hui s’y atteler, cette question devient préliminaire, à laquelle naguère on ne songeait pas : peut-on encore se fier au Livre ? À ce pilier de la civilisation, le « Livre », lui qui a été le soutien de la vie de l’esprit depuis tant de siècles, ou depuis que l’esprit s’est réfléchi comme « esprit », mais qui paraît désormais condamné ? Car, si le sort du Livre lui-même est désespéré, peut-il servir encore à ériger une « résistance » ? Si sa cause déjà est perdue, si je doute que ce livre que je commence puisse être un tant soit peu lu, qu’il puisse être encore un support d’intervention qui touche et qui mobilise, qu’il puisse donc encore agir sur le contemporain pour le transformer —, vaudra-t-il encore la peine de l’écrire ?

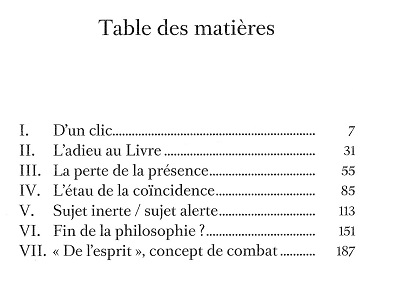

Pour comprendre les notions-clés, les concepts, que Jullien utilise dans son livre (coïncidence, dé-coïncidence...)

Rouvrir des possibles

Le 18 janvier 2023, paraît aux Éditions de l’Observatoire, « Rouvrir des possibles - Dé-coïncidence, un art d’opérer » du philosophe François Jullien.

Ce manifeste de la dé-coincidence, concept que promeut François Jullien, témoigne de la nécessité de fissurer les blocages idéologiques qui gangrènent la société, localement, sur le terrain. Il constitue également une mise au point sur ce concept, et revient sur la naissance de l’association Décoincidences.

A l’occasion de la parution de l’essai Rouvrir des possibles, Décoïncidence, un art d’opérer, François Jullien souhaite remettre en chantier son concept de décoïncidence et y évoquer certains modi operandi.

A l’occasion de la parution de l’essai Rouvrir des possibles, Décoïncidence, un art d’opérer, François Jullien souhaite remettre en chantier son concept de décoïncidence et y évoquer certains modi operandi.

Aujourd’hui où l’on ne peut plus tracer de plan de la Cité idéale et où les lendemains "ne chantent plus", peut-on faire autre chose que défaire ce qui bloque l’état présent des choses pour y rouvrir des possibles ? Or, qu’est-ce qui bloque si ce n’est des coïncidences idéologiques installées et paralysant la société ? Ne pouvant les renverser (comment en aurait-on la force ? ) et les dénoncer ne s’entendant pas, on ne peut que les fissurer : localement, sur le terrain, chacun en ayant l’initiative là où il est. Mais ces dé-coïncidences se relient et se relaient, elles se répondent et peuvent s’associer. Une Association en est née. Car "c’est quand même avec des fissures que commencent à s’effondrer les cavernes".

Conférence du 1er février 2023 au PATRONAGE LAÏQUE JULES VALLÈS.

La transparence du matin

Conférence du 23 mars 2023

Dans son choix grec, la philosophie a pensé la vie, mais non pas vivre ; et le religieux, qui prenait en charge la question du vivre, est aujourd’hui en retrait. De là que vivre soit laissé en friche, abandonné au prêche ou bien au truisme ; et que prospèrent le Développement Personnel et le marché du Bonheur vendant vivre comme du « tout positif ». Or vivre est paradoxal, s’étendant du vital au vivant. Il est à la fois la condition de toutes les conditions : être en vie ; et l’aspiration de toutes nos aspirations : vivre enfin ! Nous sommes en vie, mais nous n’accédons pas pour autant à vivre. Car la vie d’elle-même rabat la vie. De là que nous puissions être nostalgiques de la vie au sein même de la vie – ou que « la vraie vie est absente ». Or, c’est à travers cette inanité même de « la vie » que nous pourrons voir transparaître à l’envers l’inouï de vivre débordant le déjà vécu et l’ouvrant à de l’« in-vécu », quitte à s’y heurter à de l’Invivable ; et, puisque vivre n’est, au fond, qu’ouvrir des possibles, nous pourrons alors rouvrir des possibles dans nos vies, au lieu de les laisser s’étioler. Car répéter qu’il faut « cueillir le jour », « profiter de la vie », n’a pas prise sur la vie. Traçons donc plutôt, pour nous y repérer, une carte de ces possibles intensifs entre lesquels décider vivre.

Vivre y reparaît alors dans sa ressource, dans son essor, dans son « matin », dégagé de ce qui l’enlisait, au fil des jours, et l’emmurait. Telle est la « transparence du matin », en amont de tous les enseignements de la morale. F. J.

Va-t-on vers le crash ? "J’évite les images trop dramatiques, elles sont complices d’une certaine passivité", affirme le philosophe François Jullien

RTBF. François Jullien est l’invité de "Et dieu dans tout ça ?" sur la Première, le dimanche 19 mars 2023.

Colère, manifestations et arrestations administratives : le recours à l’article 49,3 de la Constitution pour adopter, sans vote, le projet de réforme des retraites a avivé la colère de nombreux Français. Ils sont une fois de plus descendus dans la rue ce vendredi soir pour exprimer cette colère.

Le passage en force du gouvernement est presque unanimement considéré comme un revers pour le président français Emmanuel Macron. Une autre voie est-elle possible pour sortir la France des tensions autour de l’allongement de l’âge de la retraite à 64 ans ? François Jullien en est persuadé.

Cette autre voie se nomme "fissure" voire "dé-coïncidence", deux éléments clés de la pensée du philosophe. La réforme des retraites en est un exemple mais ce que propose le directeur de l’Institut de la pensée contemporaine, ce n’est rien de moins que de changer notre manière d’appréhender le monde. Il faut le débloquer, le fissurer pour le transformer et, surtout, chaque jour revenir sur le métier. C’est vrai aussi pour le débat sur les retraites.

Le philosophe des possibles, l’un des penseurs les plus traduits au monde, François Jullien vient de publier "La Transparence du matin" et "Rouvrir des possibles" aux éditions de l’Observatoire. François Jullien est aussi l’invité de "Et dieu dans tout ça ?" sur la Première, le dimanche 19 mars.

- Le philosophe François Jullien. © Anna Assouline

Est-ce que nous nous dirigeons tout droit vers le "crash" comme l’affirme Orelsan dans L’odeur de l’essence ? "J’évite les images trop dramatiques, confie François Jullien, elles sont un peu complices d’une certaine passivité". Le philosophe préfère l’action à la passivité, celle qui consiste à rendre une autre voie possible, à "repossibiliser" comme il le souligne lui-même.

Certes, mais pourquoi ce sentiment de crash imminent ? "Ce qui fait notre époque, par différence avec les précédentes, c’est qu’on ne peut plus tracer de plan de la cité idéale. […] Ce n’est plus possible parce que pour modéliser, il faut pouvoir isoler. Or, dans le monde contemporain, mondialisé, on ne peut plus isoler. D’autre part, pour projeter le plan de la cité idéale, ce qui aujourd’hui n’est plus possible, il faudrait qu’il y ait un avenir consistant sur lequel le projeter. Or cet avenir consistant s’est défait". Face à ce constat, l’humain revient au présent et s’y complaît de "manière morose".

C’est dans cette brèche que s’engouffre le penseur avec une notion salvatrice, celle de la "fissure". François Jullien nous propose de "détecter ce qui coince, ce qui bloque ce présent. Et ce qui bloque ce présent, il faut tenter de le défaire, de le fissurer ; fissurer cette carapace qui bloque pour rouvrir des possibles".

Cette carapace, c’est ce que le philosophe nomme les "coïncidences" c’est-à-dire des "adéquations qui se sont figées". Un exemple pour illustrer la pensée de François Jullien, celui du mot "résilience", désormais utilisé pour expliquer la capacité de dépasser n’importe quel traumatisme. "On met ça (ce mot, ndlr) comme sparadrap. C’est commode bien sûr. Et vous voyez bien que c’est un terme qui est devenu coïncidant c’est-à-dire qu’il n’est plus réfléchi. Or, résilience avait un sens pertinent, juste. En physique, en biologie. Mais dès lors que le mot devient collectivement assimilé, il n’est plus réfléchi, il n’est plus inquiété. Il est un terme coïncidant, un terme mort."

Cette passivité, je m’y oppose. Je pense que si la plainte tourne à la passivité, à la résiliation ou à l’enlisement, oui je crois qu’il faut fissurer ça… pour débloquer, pour décoincer notre société.

Alors que faire ? Il faut, avance le philosophe, fissurer les termes coïncidants ou cadrés, des termes "largement produits par les médias". "Au fond, cette sorte de vox populi anonyme produite par la machine médiatique fait que nous sommes dans une sorte d’idées collectivement assimilées qui ne sont pas réfléchies, sur lesquelles on n’a plus prise, qui s’imposent à nous et qui nous rendent passifs. Or, cette passivité, je m’y oppose. Je pense que si la plainte tourne à la passivité, à la résiliation ou à l’enlisement, oui je crois qu’il faut fissurer ça… pour débloquer, pour décoincer notre société."

Pour François Jullien par exemple, les "dé-coïncidences" pourraient sortir la France des tensions autour de la réforme des retraites. "Il y a une coïncidence idéologique : le fait que le travail soit une aliénation. Ça a été vrai à une époque. Mais les conditions du travail ont changé. Je souhaiterais qu’au lieu de penser en années de travail, on pense en qualité de travail. Non pas en quantité mais en qualité. […] Il faut analyser ce qui peut désaliéner le travail", illustre encore le penseur. Et d’ajouter que "l’écologie devrait être le lieu privilégié des dé-coïncidences".

Précédente recension : Moïse ou la Chine et L’incommensurable

LIRE : En passant par la Chine (Avec François Jullien et Philippe Sollers)

[1] Cf. Quand la maison brûle.

[2] Ainsi parle-t-on régulièrement dans les médias non pas de la résistance du peuple ukrainien, mais de sa « grande résilience ».

[3] Cf. Différence de Miles Davis. Après tout, qualifier aussi François Jullien d’« anarchiste chinois » ne serait pas moins juste que parler de « Jullien l’apostat » comme l’a fait naguère Alain Badiou !

Rouvrir des possibles

Rouvrir des possibles

Version imprimable

Version imprimable

3 Messages

Notre esprit perturbé par la technologie ? Une question qui intrigue depuis longtemps

A toutes les époques, les penseurs ont été nombreux à s’inquiéter de la "perturbation de nos intelligences" par la technologie, écrit notre chroniqueur Etienne Klein.

En 1939, Paul Valéry constatait déjà que ses contemporains souffraient d’une "intoxication par la hâte" : "L’exagération de tous les moyens de communication, écrivait-il, soumet les esprits à une agitation et une nervosité généralisée. Nous vivons sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. […]. Nos corps et nos esprits doivent absorber, sans un jour de repos, autant de musique, de peinture, de drogues, de boissons bizarres, de déplacements, de brusques changements d’altitude, de température, d’anxiété politique et économique, que toute l’humanité ensemble, au cours de trois siècles, en pouvait absorber jadis !".

Que dirait-il s’il revenait parmi nous ? Sans doute rien, car il est probable qu’il mourrait sur le coup : avec l’avènement du numérique, le constat qu’il établissait voilà plus de huit décennies n’a fait que s’accentuer dans des proportions gigantesques que même lui n’avait pas pu imaginer.

Mais nombreux sont les intellectuels et les philosophes qui, entre-temps, avaient cru devoir donner l’alerte, chacun à sa façon. En 1941, peu de temps avant de se suicider, Stefan Zweig écrivait : "La technique n’a pas appelé sur nous de pire malédiction qu’en nous empêchant, fût-ce pour une seconde, d’échapper au présent." En 1956, dans L’Obsolescence de l’homme, Günther Anders prévoyait de son côté qu’avec la télévision, le foyer n’aurait plus d’autre fonction que de contenir "l’écran du monde extérieur". En 2001, dans L’Homme disloqué, Nicolas Grimaldi déplorait que la communication électronique conduise immanquablement à une "frénésie de l’immédiation". De nos jours, l’analyse se poursuit, à grands coups de diagnostics implacables. Tout récemment, dans Schizophrénie numérique, Anne Alombert expliquait que nous courons à grandes enjambées vers "l’industrialisation des esprits et l’automatisation de l’altérité". Et dans La Vie spectrale, ouvrage qui vient tout juste de paraître, Eric Sadin met en garde contre la "pixélisation croissante de nos existences" et le "devenir légume" de l’humanité. Il dénonce le "promptisme généralisé" qui concasse le rythme de nos existences et "entraîne une puissante mobilisation de notre attention".

Selon la théorie de la relativité, le décalage des horloges résulte de leur mouvement relatif dans l’espace. Mais, bien sûr, ce ne sont pas nos déplacements respectifs, ridiculement lents par rapport à la lumière, qui désaccordent nos rythmes personnels : si, lorsque nous nous trouvons à plusieurs au même endroit, nous avons l’impression de ne pas habiter le même présent, de ne pas être vraiment ensemble, pas vraiment synchrones, c’est parce que chacun d’entre nous peut choisir ce qui se passe pour lui. Grâce aux outils technologiques portatifs que nous possédons désormais, notre société a en effet pu engendrer une entropie "chrono dispersive" qui permet à chacun de choisir, de singulariser et de personnaliser ce à quoi il s’occupe, ce à quoi il accorde son attention.

Vers un nouvel essor de l’esprit ?

La question qui se pose aujourd’hui est donc : que devient la "vie de l’esprit" dans un tel monde gorgé d’écrans, sans cesse rythmé par les clics, saturé d’informations, excité par ce que le même Paul Valéry appelait déjà la "scintillation fantastique des événements" ?

Dans son dernier livre, Raviver de l’esprit en ce monde, le philosophe François Jullien, inquiet, se saisit de cette question à bras-le-corps : déclin du Livre, perte de la présence, "étau de la coïncidence", il commence par noter que l’esprit se "rabat", au sens où il perd progressivement de la hauteur, se trouve privé de son essor, se resserre (un peu comme un troupeau qu’on "rabat"). Cette transformation est si silencieuse que nous n’y prêtons guère attention, jusqu’au jour où elle devient tout à fait sonore (un peu comme le changement climatique, qu’on a longtemps feint de ne pas prendre au sérieux avant qu’il ne s’impose, au détour de crises spectaculaires, comme une véritable urgence).

Ce rabattement est-il inéluctable ? On peut espérer que non, explique François Jullien. Car de même que l’invention de la photographie a forcé la peinture à se repenser, à "se décoller d’elle-même" en inventant l’abstraction, pourquoi la mise au point toujours plus perfectionnée de l’intelligence artificielle ne provoquerait-elle pas, elle aussi par l’effet de la concurrence technique qu’elle lui impose, un nouvel essor de l’esprit ?

Etienne Klein est physicien, directeur de recherche au CEA et philosophe des sciences

L’Express, novembre 2023.

En quoi consiste la "vie de l’esprit" ?

La Conversation scientifique. Vendredi 27 octobre 2023

(vers 1910) ©Getty - Photo by Werner Forman

Aujourd’hui, que devient la "vie de l’esprit" ? Dans un monde saturé d’écrans, gorgé d’informations et rythmé par les clics, comment parvient-elle à se déployer ?

Avec François Jullien Philosophe, helléniste et sinologue, professeur à l’université Paris-Diderot et titulaire de la Chaire sur l’altérité au Collège d’Etudes mondiales de la Fondation Maison des sciences de l’homme.

Dès 1939, Paul Valéry constate que ses contemporains souffrent d’une "intoxication par la hâte". Il écrit, à propos du "destin de l’Esprit" : "L’exagération de tous les moyens de communication soumet les esprits à une agitation et une nervosité généralisée. Nous vivons sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. […]. Nos corps et nos esprits doivent absorber, sans un jour de repos, autant de musique, de peinture, de drogues, de boissons bizarres, de déplacements, de brusques changements d’altitude, de température, d’anxiété politique et économique, que toute l’humanité ensemble, au cours de trois siècles, en pouvait absorber jadis !".

Que ne dirait-il pas s’il revenait parmi nous ? Avec l’avènement du numérique, ce constat établi par Paul Valéry avant la Seconde Guerre mondiale n’a fait que s’accentuer dans des proportions que nul n’aurait pu imaginer.

Aujourd’hui, que devient la "vie de l’esprit" ? Dans un monde saturé d’écrans, gorgé d’informations et rythmé par les clics, comment parvient-elle à se déployer ?

La conversation scientifique

Va-t-on vers le crash ? "J’évite les images trop dramatiques, elles sont complices d’une certaine passivité", affirme le philosophe François Jullien. VOIR ICI.