Pi Ying Xi. Théâtre d’ombres

Collection Blanche, Gallimard

Parution : 13-01-2022

La légende raconte comment un mage, autrefois, parvint à consoler un peu l’empereur du chagrin profond où l’avait laissé la mort de la femme qu’il aimait. Dans l’obscurité, il fit apparaître sous ses yeux la silhouette de la belle courtisane disparue. Ainsi naquit l’art du « Pi Ying Xi », auquel, en Occident, nous donnons le nom d’« ombres chinoises » et dont la tradition se perpétue jusqu’à aujourd’hui. Car chacun d’entre nous, dans la nuit où il vit, cherche à retrouver l’ombre de ce qu’il a perdu. Un message mystérieux, parfois, nous met à notre insu sur la piste. Le monde se métamorphose alors en un labyrinthe au sein duquel se multiplient les signes et où tout prend un air étrange de « déjà-vu ».

Un jour, dans le quartier chinois de la capitale européenne où il s’est installé, un homme reçoit un énigmatique appel à l’aide qui, sans qu’il sache pourquoi, va le conduire à l’autre bout de la planète, du côté de Shanghai, de Nanjing et de Beijing. Dans cette Chine qu’il découvre, qu’il ne connaît pas, qu’il ne comprend pas, tout lui parle pourtant de ce que, jadis, il a lui-même vécu et qui, singulièrement, se met ainsi à exister pour la seconde fois.

Sous la forme d’une fable semblable à celles que proposaient ses romans les plus récents — Le chat de Schrödinger ou L’oubli —, Philippe Forest renoue avec l’inspiration de ses premiers livres — L’Enfant éternel et surtout Sarinagara — pour lesquels, il y a une vingtaine d’années, il a été salué comme l’un des principaux écrivains français d’aujourd’hui. Entraînant le lecteur vers une Chine rêvée où le présent se mêle au passé, lâchant la proie pour l’ombre — comme le voulait un poète —, il donne une suite à ce long roman de désir et de deuil que compose son œuvre.

L’empereur Wu-di (140-87 avant J.-C.) aurait été très abattu par la mort d’une de ses concubines préférées, Dame Li (certains ouvrages disent qu’il s’agissait de Dame Wang, mais peu importe). Taoïste de la province orientale du Shangong, province qui restera célèbre pour avoir donné naissance à Confucius et à nombre de magiciens et de brigands, Shaowong vint à la cour, prétendant qu’il était capable de faire réapparaître le fantôme de Dame Li sur un écran. Ce serait là l’origine du théâtre d’ombres [Pi Ying Xi], ce que l’Occident allait connaître au XVIIIe siècle sous le nom d’ombres chinoises.Jacques Pimpaneau, Des poupées à l’ombre.

Le théâtre d’ombres et de poupées en Chine, 1977

PROLOGUE Un message.

Qu’attend-on d’autre de la vie ?

Sinon qu’un jour elle nous fasse un signe.

Dépêché par le hasard.

Quelqu’un appelait à l’aide.

Un petit bout de papier plié en quatre.

Il était contenu dans un biscuit auquel, avec un peu d’imagination, on aurait pu trouver une vague forme de coquillage.

De ces coquillages que l’on porte à l’oreille afin d’entendre le bruit qu’y fait la mer au loin ou que les courants déposent sur le sable du rivage.

J’ai sorti le papier du gâteau en miettes et j’ai lu les mots qui étaient inscrits dessus.

« Au secours ! disait le message. Je suis prisonnière dans le quartier chinois. »

La vie : ses signes et ses énigmes avec Philippe Forest

RTBF. Et dieu dans tout ça ? - 30 janvier 2022.

« Un message. Qu’attend-on d’autre de la vie ? Sinon qu’un jour elle nous fasse un signe. » Ce sont les premiers mots du nouveau livre (« Pi Ying Xi. Théâtre des ombres », Gallimard) de Philippe Forest. Depuis son premier roman, il y a 25 ans, il écrit à propos de la mort de sa fille et sur l’expérience du deuil. « En un sens, je n’ai même jamais parlé d’autre chose », précise-t-il. Philippe Forest qui ne cesse aussi de dénoncer ce qu’il appelle « la religion de la résilience ». Il nous expliquera. Et nous entraînera en Chine pour, peut-être, résoudre quelques énigmes de la vie. Par ailleurs, l’essai de Philippe Forest consacré au roman « Ulysse » de James Joyce — qui aura 100 ans le 2 février 2022- ressort ces jours-ci : « Beaucoup de jours ».

art press 496, février 2022.

ZOOM : cliquer sur l’image.

- Philippe Forest en Chine.

Le titre : Pi Ying Xi ?

Je ne suis pas certain que le choix de ce titre, finalement, soit très heureux tant il est compliqué à prononcer et à mémoriser. Pi Ying Xi est une expression chinoise qui désigne le « théâtre d’ombres », ce que nous appelons improprement les « ombres chinoises », un spectacle traditionnel où le marionnettiste projette sur un écran les silhouettes de petits pantins articulés et colorés. L’épigraphe que j’emprunte à Jacques Pimpaneau, le grand sinologue récemment disparu, rapporte la légende selon laquelle cet art fut inventé par un mage taoïste qui réussit à faire revenir ainsi l’apparence de la belle concubine dont la mort avait plongé l’Empereur dans un inguérissable deuil.

On comprend d’entrée que la Chine va être au coeur de ton livre. Combien de voyages dans ce pays, et combien de livres traduits ? Peut-on dire que tu es un des auteurs français les plus traduits en Chine ?

Le plus ? Je ne sais pas. On traduit beaucoup en Chine. De tout, d’ailleurs ; le pire et le meilleur. En ce qui me concerne, la Chine a été, il y a bien longtemps, le premier pays où j’ai été traduit. Cinq livres de moi y ont été édités – et plusieurs fois réédités parfois, comme le veut l’usage là-bas. Le Chat de Schrödinger (2013) – qui est pourtant le plus compliqué de mes romans – y a notamment rencontré – comme ce fut le cas aussi en Italie ou au Japon – un accueil très élogieux, au point d’être présenté dans la presse du pays comme l’un des meilleurs livres étrangers au moment de sa parution. D’où les invitations très régulières, parfois plusieurs la même année, que, depuis 2004 et jusqu’à la fermeture du pays (mon dernier voyage remonte au moment où commençait l’épidémie), j’ai reçues et qui m’ont permis souvent d’y séjourner – principalement à Beijing, Nanjing, Shanghai et Guangzhou – pour y présenter mes livres ou y donner des conférences en lien avec eux. Je le raconte dans Pi Ying Xi.

UNE RÉSURRECTION ?

« Au secours » : c’est par cet appel que débute ton roman. Qui le lance ? N’est-ce pas cet appel qu’à partir de cet événement de ta vie, fondateur de ton oeuvre, la mort de ta petite fille, tu lances, sans grande illusion, à un pays, une civilisation, une langue, une littérature les plus lointains, les plus étrangers, les plus incompréhensibles qui soient pour nous Occidentaux ? Pourtant, tu as été traduit, publié. T’auraient-ils mieux entendu ?

En tout cas, dans les pays où, comme en Chine, je suis traduit, on me dit parfois que ce que j’écris ne ressemble pas du tout à ce que propose, en général, la littérature française d’aujourd’hui. J’imagine qu’il s’agit là à la fois d’un inconvénient et d’un avantage. Je choisis quand même de prendre la remarque pour un compliment.

Pour découvrir ce que signifie cet appel au secours, il faudra attendre le dénouement de l’intrigue. Mais il est en lien – comme on le comprend tout de suite et comme ce fut toujours le cas – avec l’expérience que relatait il y a vingt-cinq ans l’Enfant éternel. Je poursuis le roman de ma vie. Il m’avait mené vers le Japon dans Sarinagara (2004). Il me conduit maintenant en Chine avec Pi Ying Xi. J’ignore tout à fait ce que sera la suite et quelle sera la prochaine étape.

Après l’Enfant éternel, tu as publié un grand nombre de romans dont tu dis qu’ils n’ont jamais parlé d’autre chose que de la perte de ton enfant. Cette fois, elle est à nouveau présente, dès le début de Pi Ying Xi. Fallait-il la Chine et certains de ses écrivains pour cette sorte de résurrection ? Tu n’es pas chrétien, le mot est inadéquat mais je me l’autorise compte tenu de l’admirable commentaire que tu fais du non moins admirable poème de Paul Claudel qui s’intitule Dissolution.

« Résurrection » ? Je ne sais pas. Il me semble que même pour le chrétien – que je ne suis pas –, la croyance dans la vie éternelle ne peut être que perplexe, inquiète. Je ne partage pas la foi splendide de Claudel. Il occupe une place importante dans mon roman. Particulièrement en raison de Connaissance de l’Est (1900), le livre qu’il a ramené de son long séjour chinois et qui se termine par ce magnifique poème auquel tu fais allusion. J’en ai donné lecture à l’occasion du discours que j’ai prononcé dans le jardin du château de Brangues, la dernière demeure du poète, à quelques pas des deux tombes où Claudel a voulu que son corps – ses « semences » – repose auprès de celui de son petit-fils, mort enfant.

« Claudel est un montreur d’ombres », écris-tu. Le sous-titre de ton roman est Théâtre d’ombres. De quelles ombres s’agit-il ?

L’allusion à Claudel renvoie ici à la célèbre scène du Soulier de satin (1929) où la lune projette et unit fugitivement sur les remparts de Mogador les deux ombres des deux amants que la vie séparera. Les ombres dont je parle sont d’abord celles que met en scène l’art immémorial, enfantin et populaire du Pi Ying Xi – au spectacle duquel j’ai plusieurs fois assisté. Aussi étrange que paraisse la comparaison, cela ressemble un peu à notre vieux Guignol. Mais l’idée que nous soyons tous semblables à des acteurs dont les ombres s’agitent sur la grande scène du monde vient aussi de Shakespeare – qui fournissait la référence essentielle de mon précédent roman, Je reste roi de mes chagrins (2019). À qui ne connaît pas le pays, à qui ne le comprend pas – c’est mon cas, je le répète assez dans le livre où la formule prend valeur de « scie », de « ritournelle » –, la réalité chinoise apparaît assez facilement à la manière d’un spectacle d’ombres dont tout échappe à l’observateur, au voyageur, sinon les formes ou les fantômes qui passent sous ses yeux. Rien n’est plus insaisissable qu’une ombre. On ne reconnaît pas nécessairement l’objet dont la silhouette déformée se projette devant soi. On ne comprend pas très bien l’histoire à laquelle cette apparence appartient et ce qu’elle raconte. Il s’agit d’un signe qu’il faut interpréter et que chacun réinvente à sa guise. Telle est la tâche de l’écrivain. Rien n’est plus éphémère qu’une ombre aussi. Pourtant, comme Claudel, dans sa pièce, le fait dire à l’Ombre double « imprimée sur la page de l’éternité » : « Ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. »

PARTIR EN FUMÉE

Un grand nombre de sinophiles nous ont convaincu que la grande différence entre la Chine et notre civilisation judéo-chrétienne est que la Chine ne connaissait pas ce que, nous, nous appelons « religion ». Pas de religion, mais à te lire, que de récits mythiques et de pratiques étranges, comme cette fête des morts ! En quoi consiste-t-elle et que t’a-t-elle donné à entendre de ta propre vie ?

On fête les morts en Chine à peu près au même moment où l’on célèbre Pâques dans les pays catholiques. Mais le rite prend une forme très différente. En guise d’offrandes, on fait brûler des images qui représentent tous les biens dont on veut que les défunts puissent jouir dans l’au-delà – et avec le matérialisme chinois qui se mêle à la spiritualité, à la superstition, il s’agit de billets de banque, de cartes de crédit, de voitures de sport, de produits de luxe et même de photographies de call-girls. On fait flamber tout cela près des tombes ou bien au coin d’une rue. J’ai assisté plusieurs fois à cet étrange spectacle et contemplé les ombres qui entourent ces bizarres bûchers. En mémoire des morts, cela fait pour chacun beaucoup de papier qui part en fumée. Mais pas davantage peut-être que je n’en ai usé – sans beaucoup plus de succès ni de satisfaction – pour tous les livres que j’ai écrits.

Quels écrivains chinois ont compté pour toi ? Une surprise : la réhabilitation de cet auteur populaire, non chinois, Pearl Buck. Tes raisons ?

Il m’est arrivé de rencontrer autrefois Gao Xingjian et Mo Yan, Li Rui ou Han Shaogong. Plus récemment, j’ai dialogué avec Yan Lianke et Bi Feiyu. J’ai écrit sur leurs livres et parfois ils ont lu les miens. Il est difficile de ne pas évoquer la figure du grand Lu Xun dont Mao a fait, en dépit du pessimisme assez désabusé de son oeuvre, le prototype de l’écrivain révolutionnaire. Mais je me suis surtout intéressé à son frère, Zhou Zuoren, ignoré en France, considéré longtemps comme un ennemi du peuple, sans doute mis à mort au tout début de la Révolution culturelle. J’ai découvert qu’il avait traduit en chinois le poète japonais Kobayashi Issa dont l’un des haïkus a donné son titre à mon roman Sarinagara. Comme lui, comme moi, il avait perdu sa fille. Le même motif – qui unit les unes aux autres toutes les références qui figurent dans mon roman – m’a poussé à lire Pearl Buck. Elle écrivait en anglais mais se considérait comme un écrivain chinois. L’extraordinaire popularité de son oeuvre la dessert injustement aujourd’hui. À Nanjing, où elle a vécu, j’ai appris qu’elle avait consacré l’un de ses livres – admirable – à sa fille malade. L’ouvrage s’intitule The Child Who Never Grew (1950).

Ce qui correspond à la phrase de James Barrie dans Peter Pan (1911) qui a inspiré autrefois deux de mes livres : l’Enfant éternel et Tous les enfants sauf un (2005). Ces livres qui sont pourtant les miens, j’ai eu ainsi le sentiment qu’elle les avait écrits avant moi.

Au cours de la pérégrination qu’est ta vie, et notamment lors de son épisode chinois, tu rencontres beaucoup de signes mais dont le sens t’échappe. Ce sont des énigmes dont la solution fait défaut. Comment doit-on entendre cette remarque : « quelque chose doit manquer au texte qui dit la vérité du monde ».

Je me fais l’écho de l’un des derniers chapitres de la Pérégrination vers l’Ouest, le grand classique (de notre calendrier, naturellement) et dont l’auteur nous raconte le voyage mi-historique mi-légendaire que fit un moine chinois, escorté d’un singe aux pouvoirs fabuleux, afin de ramener des Indes les textes sacrés de la tradition bouddhique. Alors qu’ils ont presque accompli leur mission, leur équipage, à dos de tortue, s’abîme en mer. Ils parviennent à sauver le manuscrit des eaux. Sauf une page. Le saint se désespère. Plus sage que lui, le singe lui explique que si le monde est incomplet, il faut que le soit aussi le texte qui en dit la vérité. Je multiplie dans mon roman les charades, les énigmes, les devinettes mais je n’oublie pas cette remarque et, fidèle à la leçon du singe, j’ai l’habileté ou la malice de les laisser irrésolues.

S’agissant de la Chine, comment ne pas croiser dans ton livre les intellectuels occidentaux de haut niveau qui se sont mesurés aux événements tragiques de la Révolution culturelle lancée par Mao ? Tu n’es pas tendre avec certains d’entre eux. Quels sont ceux qui, dans leur effort de comprendre cette folie meurtrière, ont su, eux, qu’ils ne savaient pas ?

Je ne suis pas du genre à jeter la première pierre… Un peu par goût du paradoxe et aussi par esprit de provocation, je sors du lot à la fois Roland Barthes et Simon Leys. Le premier, qui en savait encore moins que moi, se rendit dans la Chine de Mao avec ses amis de Tel Quel et il ne manqua pas de donner quelques gages à la Révolution culturelle. Le second, éminent sinologue et observateur averti, dénonça la fascination à laquelle on succombait alors en France et, assez seul, attira l’attention sur la répression féroce qui s’exerçait dans le pays et au nom du régime. Mais tous deux, en dépit de ce qui les séparait, observaient la même prudence et la même réserve à l’égard des observateurs occidentaux qui, après quinze jours à faire les touristes, ne doutent plus de savoir ce qu’il en est de la « Chine réelle ».

LA DALLE DES OLYMPIADES

La Chine française du 13e arrondissement est bien mal connue. Tu en découvres, lors d’une de tes errances nocturnes, un des bas-fonds, si je puis dire. Ton livre, qui commence par un rêve, finit en plein réel. Étrange boucle : devant quoi ton égarement sous les Olympiades te mène-t-il ?

Je ne peux répondre à ta question sans ruiner le suspense relatif sur lequel repose mon roman. Disons que le livre débute dans le Chinatown parisien – qui prend des allures empruntées à Orson Welles et Roman Polanski – où il se termine aussi. Au bout de la dalle des Olympiades se situe l’entrée qui donne sur une cité souterraine aux airs de labyrinthe. Sans le savoir, je suis allé à l’autre bout de la terre pour revenir à deux pas de chez moi – là où toute mon histoire avait commencé. Tout cela – qui paraîtra peut-être invraisemblable – correspond pourtant à la réalité. C’est elle que j’ai souhaité raconter.

Tu étais en Chine quand le Covid-19 a commencé ses ravages. J’ai beaucoup aimé ta saine colère quand tu as vécu la façon dont l’État français et les autres pays européens ont mené la « guerre » contre le virus. En quoi se sont-ils inspirés des Chinois ? Et quelles conséquences ?

VOIR

Pi Ying Xi est aussi, accessoirement, un roman politique. Je raconte ce que j’ai vu en Chine et ce que j’en ai appris. La leçon est la suivante : rien ne sert de voir la poutre idéologique qui se trouve dans l’oeil de son voisin si on n’aperçoit pas la paille idéologique qui se situe dans le sien. L’« énergie positive » qu’exalte le pouvoir chinois ressemble beaucoup à la « résilience » dont le nôtre fait l’éloge – et dont, c’est mon combat depuis l’Enfant éternel, j’ai fait mon ennemi personnel. Ceux qui se démarquent de l’idéologie officielle, qui font entendre une parole plus inquiète et plus complexe – et particulièrement en nos temps de pandémie –, on les dénonce, là-bas comme ici, au titre de « défaitistes », d’« irresponsables » et de « nihilistes ». Mais, quels que soient la forme qu’elle prend et le pays où elle s’exerce, c’est le propre – et même l’honneur – du roman que de protester contre la propagande et de faire entendre ainsi une autre parole, plus perplexe, peut-être plus libre.

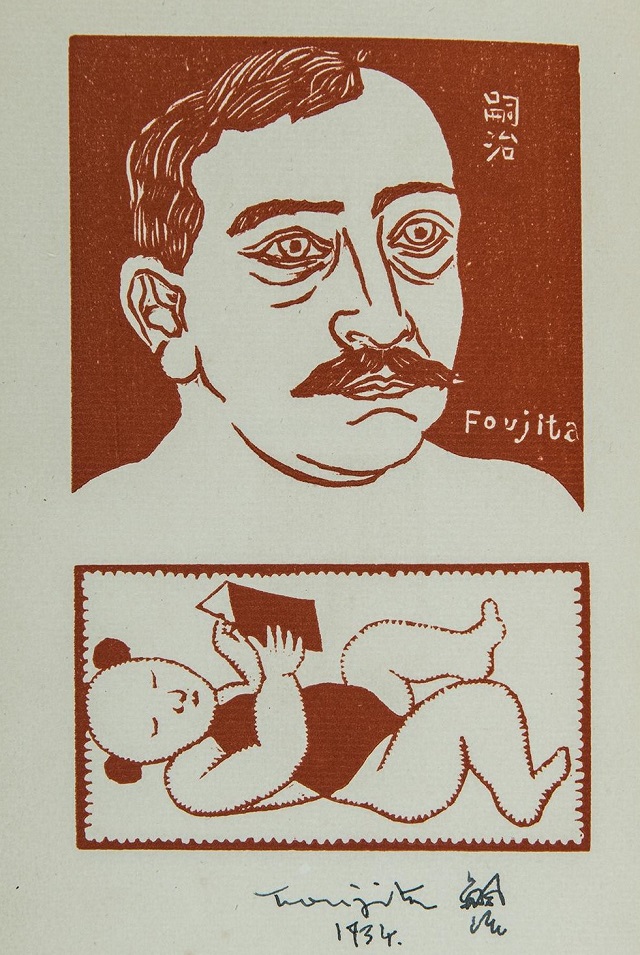

Tsugouharu Foujita. Paul Claudel.

Gravure sur bois. Frontispice d’une édition de Connaissance de l’Est.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien avec Sophie Jaussi

Rencontre avec Philippe Forest autour de deux ouvrages : "Philippe Forest, l’autre côté du savoir" aux éditions Kimé et "Pi Ying Xi : théâtre d’ombres" aux éditions Gallimard.

Philippe Forest : « Le monde, un spectacle qui toujours nous échappe »

Le romancier et essayiste est chez lui à Paris ou à Nantes, au Japon ou en Chine – cadre de son nouveau roman, « Pi ying xi ». Mais où qu’il se trouve, c’est pour y affirmer l’altérité du proche comme du lointain.

Par Fabrice Gabriel (Collaborateur du « Monde des livres »)

L’écrivain Philippe Forest, à Paris, en 2019.

FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARD/OPALE.PHOTO.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Philippe Forest vit entre Nantes, où il enseigne la littérature à l’université, et Paris, où il s’est installé il y a plus de vingt ans dans un petit appartement du 13e arrondissement, non loin de la Bibliothèque François-Mitterrand, ainsi qu’il le raconte dans son nouveau roman, Pi ying xi. Mais, comme le titre le suggère, on pourrait dire aussi bien qu’il habite en Chine, où il a souvent voyagé, invité par diverses institutions, au Japon, dont la culture et les auteurs lui sont familiers (on se souvient de Sarinagara, Gallimard, 2004), ou encore à Londres, Edimbourg ou Dublin, où ce grand lecteur de Shakespeare et Joyce, qui vécut naguère au Royaume-Uni, est également at home.

Forest, pourtant, ne porte pas les attributs traditionnels de l’artiste nomade ou de l’écrivain voyageur : c’est d’abord une figure d’intellectuel, qui prend volontiers position dans le champ littéraire, a codirigé avec Stéphane Audeguy La Nouvelle Revue française, intervient dans maints colloques et écrit régulièrement dans Art Press… On est loin du cliché du baroudeur et plus près a priori du sage « homme de lettres », dont l’entrée dans le monde du roman, après une thèse sur Philippe Sollers (prélude à une imposante Histoire de Tel Quel, Seuil, 1995), s’est faite sous le signe d’un drame personnel : en 1997, Forest a publié L’Enfant éternel, récit d’un deuil impossible après la mort de sa fille Pauline, d’un cancer, à 4 ans.

Tous ses livres procèdent, d’une certaine façon, de celui-là, y compris Pi ying xi, qui prend les allures vagabondes de « chroniques chinoises » où l’auteur raconte comment il a été amené, à la faveur d’invitations institutionnelles (pour ses livres ou dans des circonstances universitaires), à découvrir un pays insaisissable, entre exotisme touristique et mutation politique. Le point de départ en est pourtant très romanesque, inscrit sur le billet laconique du fortune cookie d’un restaurant asiatique qui dit : « Au secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois »… et le point d’arrivée une réflexion sur la mort, encore une fois, dont la belle expression « théâtre d’ombres », sous-titre du roman et traduction de son titre, se fait directement l’écho.

Entre les deux, on partage les pérégrinations d’un narrateur dont Forest, quand on le rencontre, n’hésite pas à s’amuser :

« Au fond, je raconte la même histoire depuis vingt-cinq ans, mais j’ai besoin de la déplacer dans l’espace et dans le temps. Et, à chaque fois, c’est pour me rendre compte que ces déplacements me ramènent à mon point de départ ! C’est le cas pour Pi ying xi : un homme quitte son chez-soi pour aller au bout du monde, avant de réaliser que le lieu qu’il cherchait se trouvait à deux pas de chez lui… Il y a là quelque chose qui répète la trajectoire japonaise de Sarinagara, sous une forme différente, et dans un univers différent. L’imaginaire des lieux et des époques me permet ainsi de rester fidèle à mon propos, en le métamorphosant à chaque fois. »

Lire aussi cet entretien (2015) : Philippe Forest : « Aragon avait la passion du réel »

S’il revient presque fatalement à la question du deuil, Pi ying xi semble pourtant avoir, tout en retournant à la veine autobiographique des premiers romans, une sorte de liberté neuve : comme si la Chine, dans son ailleurs radical, offrait un espace ouvert pour dire de façon originale une certaine expérience du monde, et de soi.

« Je vis toujours l’expérience d’un retrait, explique Forest, voire d’un exil, en gardant mon regard sur l’extérieur : je m’intéresse au monde, mais j’y suis assez peu présent, en fait, et je crois que mes romans le disent. Je m’étais moins mis en scène dans les livres précédents, car je sais qu’on peut ressentir un certain agacement devant l’autofiction, à laquelle on m’a associé, lorsqu’elle est mise en scène un peu complaisamment… J’étais aussi de plus en plus critique avec le genre, et ce que j’ai pu appeler un “néoréalisme de l’intime” : j’ai toujours pensé que, dès lors qu’on racontait sa vie, on en faisait un roman. Et puis, même si c’est une banalité de le dire, je crois qu’on écrit chacun de ses nouveaux livres contre ceux qui l’ont précédé… »

Il est difficile d’affirmer que Pi ying xi s’écrit contre le (très beau) roman précédent de Forest, Je reste roi de mes chagrins (Gallimard, 2019), ne serait-ce que parce que se dessine entre les deux une sorte d’arche théâtrale, de Shakespeare à Claudel, dont l’écrivain, qui a vu la fameuse mise en scène du Soulier de satin par Antoine Vitez, dans les années 1980, est invité un jour à occuper la chambre à coucher au château de Brangues (Isère), conservée en l’état, avec un grand crucifix et une collection de Paris Match…

Mais on ne veut pas trop en dire des anecdotes que recèle aussi le livre, qui nous fait par exemple croiser, avec malice, ces deux grands amis de la Chine que sont l’inévitable Sollers et… Jean-Pierre Raffarin. On s’arrêtera plutôt sur le fait que Pi ying xi se révèle, l’air de rien, un roman qui met en scène et presque en abyme sa propre genèse, tout en récapitulant l’œuvre de Forest, dans une espèce de boucle émouvante qui, toujours, ramène à la petite Pauline, mais sans pesanteur, avec une sorte de souplesse discrètement virtuose…

« Il y a bien une dimension récapitulative, confirme l’écrivain, même si l’on ne s’en rend pas forcément compte. On peut même dire que j’ironise sur mon personnage : c’est un type qui essaye de se fuir et n’arrête pas de se retrouver. Il trébuche sans arrêt sur des objets, des événements, et en l’occurrence sur ses livres antérieurs, dont il croyait être débarrassé… C’en est presque comique ! »

Lire aussi, sur « Crue » (2016) : Philippe Forest dans les eaux troubles de la mémoire

Ce comique vient aussi du respect des conventions du récit de voyage, avec lesquelles joue l’auteur, qui explique, à l’inverse de ce qui s’est passé pour le Japon, vers lequel il avait un élan spontané, que c’est plutôt la Chine qui est venue à lui : « Ce sont les Chinois qui se sont intéressés à mes livres, avant que je m’intéresse à la Chine. » Il en ressort un récit où il excelle à doser le pittoresque, sans basculer jamais dans ce qu’il appelle en souriant « la littérature des “étonnants voyageurs” : une vision “exotisante” de l’autre, qui peut confiner parfois à une forme de racisme… Ce que je veux donner à voir du monde, que je sois à Shanghaï ou dans le 13e arrondissement, au fond peu importe, c’est un spectacle qui toujours nous échappe. C’était déjà l’idée du premier essai que j’avais consacré, il y a longtemps, à la littérature japonaise, et qui s’appelait La Beauté du contresens [Cécile Defaut, 2005]. »

Ce « contresens » existe dans l’appréhension du proche comme du lointain, l’altérité du familier ne devant pas être moindre que celle de mondes dits « étrangers », car c’est l’incertitude du rapport qui autorise la beauté et permet la fiction… sans empêcher une forme de vérité. Si Forest ne prétend pas dire ce qu’est l’âme chinoise, et ironise sur ceux qui s’y risquent, il n’en livre pas moins le tableau infiniment nuancé, parfois sévère, d’un pays dont il ne sait pas encore si Pi ying xi y sera traduit :

« C’est un gros point d’interrogation, car j’y ai envoyé le livre à des amis, mais je ne sais pas comment sa fin peut être reçue par les lecteurs chinois… Il y a, inévitablement, une dimension politique, même si je me suis exprimé avec une certaine prudence, pour ne pas mettre dans l’embarras les gens que je connais là-bas. Je suis tout de même très critique. »

Il ignore, du reste, s’il sera de nouveau invité en Chine.

1962 Philippe Forest naît à Paris.

1991 Il soutient sa thèse de littérature, « Les romans de Philippe Sollers ».

1997 L’Enfant éternel] (Gallimard), prix Femina du premier roman.

1999 Premier séjour au Japon, comme résident de la Villa Kujoyama.

2015 Aragon (Gallimard), prix Goncourt de la biographie.

2019 Je reste roi de mes chagrins (Gallimard).

Critique

« Pi ying xi. Théâtre d’ombres », de Philippe Forest, Gallimard, 336 p., 21 €, numérique 15 €.

Ce pourrait presque être le début d’un film de Jacques Rivette : il y a un message dans un biscuit, le fortune cookie d’un restaurant du 13e arrondissement, à Paris, qui dit : « Au secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois. » Ainsi s’ouvre le jeu de piste de Pi ying xi, qui verra le narrateur voyager en Chine, tel un nouveau Tintin mélancolique, défiant les clichés du récit de voyage et s’interrogeant sur le sens profond de sa quête.

C’est un bonheur de délicatesse que ce « théâtre d’ombres », qui fait du livre un espace à la fois intérieur et ludique : bien sûr, on y observe avec l’auteur les transformations d’un pays qui semble presque abstrait à force d’exotisme, mais qui donne en même temps à déchiffrer le modèle concret et parfois terrible d’une société à laquelle nous ressemblons plus que nous ne voulons le croire.

Surtout, Philippe Forest prolonge de manière originale l’œuvre entreprise depuis son premier livre, L’Enfant éternel (Gallimard, 1997), installant une voix personnelle, non réductible à la seule « autofiction », qui accueille dans ses inflexions une érudition jamais tapageuse (Forest est un immense lecteur, comme le rappelle la réédition simultanée de l’extraordinaire Beaucoup de jours. D’après Ulysse, de James Joyce, Gallimard, 448 p., 22 €, où il accompagne le texte de Joyce dans tous ses détours) et dessine une ligne où l’imaginaire semble improviser ce que l’on n’osera appeler une lutte avec l’ange, ce travail du deuil qui a transformé la vie simple en sa recréation romanesque et savante. En Chine comme naguère au Japon, ou ailleurs, c’est un moyen – magnifique – de se retrouver.

Fabrice Gabriel (Collaborateur du « Monde des livres »), Le Monde, 16 janvier 2022.

Pi Ying Xi : Philippe Forest au sommet de son art

Philippe Forest est romancier et essayiste. Si la plupart de ses textes sont hantés par la mort de sa fille — L’enfant éternel (Gallimard, 1997), Tous les enfants sauf un (Gallimard, 2007) – il a aussi écrit sur ses auteurs de prédilection, de James Joyce à Franz Kafka en passant par Albert Camus. Les quelques mois qu’il a passés au Japon lui ont déjà inspiré un roman, Sarinagara (Gallimard, 2004). Son dernier roman, Pi Ying Xi, tient autant de ce premier texte asiatique que du Chat de Schrödinger (Gallimard, 2013) – conte philosophique, roman quantique, fable littéraire et intime.

Pi Ying Xi s’ouvre sur une charmante invraisemblance. À la fin de son repas dans un restaurant asiatique du XIIIe arrondissement de Paris, le narrateur découvre dans un fortune cookie un étrange appel à l’aide : « Au secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois. » Quelques pages plus tard, Philippe Forest s’amuse de cet élément déclencheur : « Je ne m’attends pas à ce que le lecteur prête foi à une pareille fiction – dont je lui concède sans mal à quel point elle est peu vraisemblable. »

Mais il n’en fallait pas plus à l’écrivain pour se lancer dans une enquête littéraire et intellectuelle qui conduit le conduit en Chine – au milieu des souvenirs plus ou moins flous qu’il garde de ses nombreux voyages. Et c’est précisément de souvenirs dont il est question, de souvenirs et de voyages, de la mémoire qui trahit et qui invente, des choses qu’on oublie et qu’on oublie même avoir oublié, mais aussi de celles dont on se souvient justement parce qu’on croit, à tort ou à raison, ne pas s’en souvenir du tout.

Et chaque chose qui change le monde nous fait inévitablement songer que toutes les autres, avec soi, un jour ou l’autre, disparaîtront pareillement.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que le poétique pi ying xi, littéralement le « théâtre d’ombres », que les occidentaux appellent « ombres chinoises », déchaînent toute l’élégance et l’habilité de la pensée de Philippe Forest, son humour aussi subtil que décapant et sa plume d’une rare agilité. Superbe fable mélancolique, Pi Ying Xi démontre, s’il le fallait, le prodigieux savoir-faire de l’écrivain autant qu’elle explore l’idée que chacun d’entre nous, dans la nuit, cherche à retrouver l’ombre de ce qu’il a perdu.

Où que l’on vive, quelles que soient les épreuves que l’on a traversées et même quand de pareilles épreuves vous ont été épargnées, on ne manque jamais de bonnes raisons de dégringoler.

Quand Philippe Forest évoque ses propres romans, dans Pi Ying Xi, il écrit que « leur sujet, sans parler de leur prétendue difficulté, il faut le dire, exerce en général un effet plutôt dissuasif sur leurs possibles lecteurs ». Il serait pourtant dommage de se laisser dissuader. Certes, l’écriture de Philippe Forest est ambitieuse et exigeante. Mais pour reprendre la distinction chère à Roland Barthes entre les textes de plaisir et ceux de jouissance, Pi Ying Xi procure bien plus qu’un plaisir de lecture, et s’élève sans peine au rang des rares textes jouissifs.

Sophie Appourchaux, La langue française

Pi Ying Xi, les tribulations chinoises de Philippe Forest

RTS, 9 février 2022.

Dans un "roman chinois", Philippe Forest explore, une fois encore, sous la forme d’un récit de voyage doublé d’une fausse enquête policière, les thèmes qui traversent tous ses romans : la perte d’un enfant et son deuil impossible, les questions de la mémoire, du rêve et des hasards qui guident la plume.

C’est une oasis improbable. Une enclave exotique soustraite au regard des passants. En plein cœur du 13e arrondissement de Paris, à deux pas de son domicile, Philippe Forest découvre un jour la dalle des Olympiades. Un parc de béton abritant quelques maisons basses en forme de pagodes, prises en étau par de grands immeubles impersonnels.

Un appel mystérieux

C’est là, à la table d’un restaurant chinois, que le narrateur de "Pi Ying Xi ; Théâtre d’ombres" découvre une énigme. D’un "fortune cookie", petit biscuit dur celant un billet, il extrait le message suivant : "Au secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois". Comme la graine qui porte en germe toute une arborescence, cet appel mystérieux ouvre au romancier un terrain d’enquête immense, quittant rapidement la description du quartier chinois parisien pour conter les tribulations de son narrateur dans la Chine d’aujourd’hui.

En Chine, j’étais allé chercher quelque chose. Une réponse à une question. Mais lorsque l’on ignore la question que l’on pose, il est très compliqué de savoir quelle réponse on va bien pouvoir lui trouver.

Philippe Forest, "Pi Ying Xi ; Théâtre d’ombres"

Mandarin des lettres françaises

Faux récit de voyage, thriller aux frissons avant tout métaphysiques, le nouveau roman de Philippe Forest déplace les questions fondamentales de l’écrivain français dans un ailleurs mystérieusement connecté à son quartier parisien par un jeu de signes, d’échos et de miroirs. Invité à de nombreuses reprises par des universités chinoises, Philippe Forest découvre la Chine par le biais de ses protocoles, ses mystères et ses interdits.

Et si les étudiantes — beaucoup de jeunes femmes — le considèrent comme un "mandarin" des lettres françaises, lui s’éprend d’une littérature chinoise dans laquelle il rencontre l’écho des thèmes qui lui sont chers : la perte et le deuil, la mémoire et l’oubli, le hasard et l’errance. Pendant quinze ans, jusqu’à la pandémie du Covid-19, l’écrivain fréquente la Chine et se laisse happer par son mystère, comme dans un rêve.

Je suis convaincu que, comme on dit, la vie est un roman, et que ce n’est qu’à condition de la considérer comme un roman qu’on peut éventuellement lui donner un semblant de sens.

Philippe Forest

Un roman en boucle

Construit en boucle, le récit de "Pi Ying Xi" revient au terme des souvenirs à son point de départ. Et l’énigme posée par le mystérieux appel découvert dans un biscuit prend un tour éminemment personnel lorsque le narrateur découvre, par la grâce d’une galerie marchande, que l’appartement qu’il occupe depuis quinze ans n’est situé qu’à quelques centaines de mètres d’un bâtiment qu’il reconnaît soudain : celui de l’ancien hôpital dans lequel sa fille a vécu ses derniers instants, vingt-cinq ans auparavant.

Comme la fameuse "Lettre dérobée" d’Edgar Allan Poe, cachée à l’endroit le plus visible, la clé de son attrait pour ce quartier sans grand charme était là, à deux pas. "Le pli est pris", admet l’auteur. Tout, dans l’œuvre romanesque de Philippe Forest, ramène toujours à ce drame initial, la perte de sa fille Pauline, morte d’un cancer à l’âge de 4 ans. Mais il faut parfois partir très loin, passer par la Chine même, pour retrouver dans d’autres formes, d’autres mots, la vérité de ce qui nous anime.

Rencontres

Photo ©Francesca Mantovani - Éditions Gallimard.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Librairie Compagnie - Littérature : Philippe Forest

Le 28 janvier 2022 à 19h00

58 rue des écoles 75005 PARIS

Philippe Forest nous livre ses impressions de Chine, un pays dont il cherche, par ses phrases lumineuses, à appréhender le charme envoûtant. Hanté par le deuil d’un être cher, il cherche, au cours de ses voyages, à retrouver l’ombre de ce qu’il a perdu à la manière de l’art du "Pi Ying Xi", théâtre d’ombres chinoises qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui. Un livre magnifique qui parcourt la Chine comme un labyrinthe, méditant sur le hasard qui fait nos vies et le destin.

Philippe Forest est né en 1962 à Paris. Il est professeur de littérature à l’université de Nantes. II est l’auteur de nombreux essais consacrés à la littérature et à l’histoire des avant-gardes. Il a publié plusieurs romans et essais aux Éditions Gallimard, dont Sarinagara en 2004, Le Nouvel amour en 2007 et Araki en 2008.

Librairie Ombres Blanches Toulouse

50 rue Gambetta

Jeudi 3 février 2022 de 18H00 à 19H30

Lieu de la rencontre : Salle de conférences

Rencontre avec Philippe Forest à l’occasion de la parution de son roman Pi Ying Xi aux éditions Gallimard. Suivie à 19 h 30 d’une conversation entre Philippe Forest et Marie-Josée Latour, autour du livre Lire ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Autour de l’œuvre de Philippe Forest (éditions Nouvelles du Champ lacanien).

Marie-José Latour

Marie-José Latour

Lire ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Autour de l’œuvre de Philippe Forest,

articles et entretiens.

Si la littérature et la psychanalyse partagent le même outil, le langage, elles n’en font pas le même usage. Il se trouve cependant certains auteurs qui partagent avec les psychanalystes le souci de se préoccuper d’élaborer les effets du langage sur le réel. Cela n’implique pas de continuité entre ces deux pratiques mais bien plutôt la mise en évidence de ce point qui ne cesse d’inquiéter tout récit.

L’œuvre de Philippe Forest en est un paradigme. Depuis son premier roman écrit pour répondre au réel et répondre de lui, Philippe Forest décline le défaut structural du langage, la représentation inquiétée par l’infigurable, le nouage du désir et du deuil, le témoignage nécessaire bien qu’impossible, le recours à l’étranger d’une langue, la répétition, les dangers de l’espoir, etc.

On pourra lire dans cet ouvrage les articles suscités par la lecture des livres de Philippe Forest comme autant de façons de saluer sa façon remarquable de pointer avec des mots ce que les mots ne savent pas dire. Grâce à la générosité avec laquelle il a lu ces textes et grâce à la fidélité avec laquelle il a soutenu nos échanges, on pourra lire également les entretiens qu’il nous a accordés durant ces quinze dernières années.

Comment peut-on (ne pas) être chinois ?

A l’occasion des 9èmes Assises Internationales du Roman, BibliObs offre carte blanche à un écrivain. Aujourd’hui : Philippe Forest.

Par Invité de BibliObs

Publié le 25 mai 2015

- Shanghai, en 2015, avec son "Oriental Pearl TV Tower".

(©Paul Brown/REX Shutters/REX/SIPA)

Il se trouve que je rentre tout juste d’un assez long voyage en Chine où l’idée même que l’on se fait de « l’actualité » a provisoirement pris pour un moi un air différent et, pour tout dire, presque irréel.

La censure qui règne en Chine sur l’internet fait que, sauf à recourir à des moyens qui dépassent de loin mes faibles compétences informatiques, l’accès aux médias étrangers y est particulièrement problématique. Pendant le mois que j’ai passé à Shanghai et à Nankin, je n’ai su de ce qu’on appelle « l’actualité » que ce qu’en rapportait CCTV – la chaîne chinoise de langue anglaise qui est un peu l’équivalent de CNN, de BBC World ou de France 24.

L’expérience n’a rien d’extraordinaire. Elle n’en est pas moins très instructive pour celui qui la vit. C’est peu de dire que c’est un autre monde que le nôtre que l’on voit depuis la Chine et que présentent les reportages, les documentaires, les débats diffusés sur une télévision dont les programmes sont bien évidemment destinés aux visiteurs étrangers : un monde autre où l’Occident – la France bien sûr mais également l’Europe et même les Etats-Unis – compte moins que l’Asie et l’Afrique auxquelles la Chine consacre toute son attention et où s’exprime une conception alternative de la réalité ; elle fait apparaître comme très contingentes – et donc : comme éminemment discutables – les valeurs de la démocratie telle que nous la pensons spontanément et leur oppose un modèle donné comme authentiquement méritocratique, issu d’une tradition propre à la Chine mais susceptible de s’étendre avantageusement à toute la planète car il serait mieux à même que le nôtre d’y assurer la paix internationale, la justice sociale et le progrès économique.

De la propagande ? Bien sûr et qui, je pense, s’assume sans complexe comme telle. Inacceptable à nos yeux par les présupposés sur lesquels elle repose et certaines des conséquences qu’elle implique, elle a au moins le mérite de faire réfléchir le voyageur au caractère relatif – ou non – des convictions propres à l’univers mental qui est le sien et dont il réalise qu’elles n’ont pas nécessairement cours ailleurs.

« Alors, la Chine ? », se demandait Barthes en 1974, répondant à son retour que, pour l’observateur en quête d’un « secret déchiffré » :

rien ne tombe. En un sens, nous revenons (hors la réponse politique) avec : rien.

Pour parler de la Chine de Xi Jinping, je crois être à peine plus qualifié que Barthes l’était pour parler de celle de Mao Zedong – c’est dire ! – et je m’en voudrais, moins prudent que lui, de formuler, dans un sens ou dans l’autre, un jugement définitif. Tout au plus, depuis dix ans qu’il m’arrive de visiter le pays, puis-je témoigner de son formidable développement – l’adjectif « formidable » étant à entendre dans tous ses sens, y compris étymologique.

LIRE : Le supplice chinois de Barthes, par Philippe Sollers

On a souvent dit que l’ère des idéologies se trouvait désormais révolue. Ce qui constituait précisément l’article premier d’une idéologie nouvelle. Or, il existe une idéologie chinoise et, par un retour sur nous-mêmes, en prendre la mesure nous conduit à prendre conscience de l’idéologie qui, en occident, gouverne également nos propres croyances et qui, parce qu’elle nous paraît l’expression même du juste et du vrai, reste souvent inaperçue de nous. Cela ne signifie pas que ces deux idéologies se valent. Cela ne signifie pas non plus que les deux civilisations auxquelles elles correspondent ne partagent pas des valeurs au nom desquelles un dialogue entre elles soit possible et nécessaire.

« Comment peut-on être persan ? », se demandait-on hier. « Comment peut-on (ne pas) être chinois ? », me disais-je, telle est l’une des principales questions et peut-être même la question d’aujourd’hui.

Philippe Forest, L’OBS du 25 mai 2015.

Quand il est question de Sollers

- Philippe Sollers dans la Cité Interdite à Pékin, mai 1974.

Cette photographie se trouve dans Légende Agent secret, roman, le film de G.K. Galabov et Sophie Zhang. Elle figure aussi, en noir et blanc, dans le livre autobiographique de Sollers Agent secret. Elle a été prise lors du fameux voyage en Chine du groupe « Tel Quel » au printemps 1974. Dans Pi Ying Xi, son dernier roman, Philippe Forest oscille entre une critique (politique) envers les intellectuels qui s’aveuglèrent sur la Chine de Mao et un témoignage soutenu d’amitié à Philippe Sollers (p. 224). Je cite :

L’autofiction est devenue un domaine un peu à la mode, sur lequel travaillent un peu partout des équipes entières de chercheurs, et on me demande d’expliquer un peu l’idée — apparemment obscure — que je m’en fais. Ce qui, à force, a fini par me fatiguer un peu. Mais il n’est pas rare non plus que l’on m’interroge sur les livres que j’ai autrefois consacrés à Sollers et à l’avant-garde des années 1960. Le sujet intéresse l’université chinoise — et bien davantage, en un sens, que la française. C’est bien compréhensible. On y est curieux de la passion qui s’est emparée des intellectuels, des écrivains, des artistes parisiens à l’époque de la Révolution culturelle. Et, d’une manière plus générale, on y étudie volontiers les auteurs qui, après Claudel, Segalen ou Malraux, ont eux mêmes fait une place à la Chine dans leurs livres.J’ai souvent entendu Sollers dire que sa seule ambition était qu’après sa mort, ce n’est pas pressé, on lui consacre encore quelques lignes dans des ouvrages auxquels quelques lecteurs érudits, en Chine, se référeront, curieux de ce que fut la littérature française qui, à l’époque, aura sans doute depuis longtemps cessé d’exister. À en juger par ce que j’ai observé, il y parviendra. Il faut dire que je ne vois pas très bien dans les romans de quel autre auteur français d’aujourd’hui on pourrait au sujet de la Chine trouver matière à un propos qui ne soit pas indigent. Par amitié, je m’en réjouis, pour lui. Et aussi parce que c’est justice.

La Chine d’Antonioni

« Un peu par provocation » (dit-il), Forest se réfère volontiers au regard en « retrait » (p. 121) que Barthes a porté sur la Chine lors du voyage qu’il y effectua avec la délégation de Tel Quel en 1974, et, a-contrario, à Simon Leys, « l’un des observateurs les plus lucides » (chapitre « Ombres chinoises », p. 141). Je n’ai pas pu m’empêcher de penser, même si Forest n’en parle pas, au regard, lui-même distancié, qu’Antonioni avait porté sur la Chine lors des huit semaines qu’il y passa en 1972 vers la fin de la Révolution culturelle, à l’invitation de Zhou enlai, regard qui ne plut guère aux dirigeants chinois — pas plus d’ailleurs qu’à Simon Leys, qui, pour des raisons opposées, y dénoncera une « imposture » [1] — puisque le film d’Antonioni fut interdit en Chine jusqu’en 2004, soit pendant trente ans... Sorti en France en septembre 1973, il fut l’objet d’un débat à la Faculté des lettres de Lille, en présence de rédacteurs, eux-mêmes partagés, des Cahiers du cinéma, et je peux témoigner qu’il suscita une certaine perplexité et divisa le public estudiantin et universitaire entre ceux (dont j’étais) qui souhaitaient, sans vraiment comprendre, « ouvrir les yeux » sur la Chine et ceux qui, sans mieux comprendre, étaient avant tout soucieux d’en relayer aveuglément la propagande. Il en fut de même, en 1976, avec les treize heures de Comment Yukong déplaça les montagnes, le film de Joris Ivens et Marceline Loridan, nettement plus engagé [2]. Qu’ai-je retenu des ces images, aussi « fabriquées » fussent-elles ? Qu’elles m’ont fait découvrir un peuple et des visages qui méritaient sans doute qu’on s’y intéressât au-delà des discours stéréotypés et, souvent, sinophobes qu’on pouvait entendre à l’époque, à droite (Jean Yanne et Les Chinois à Paris) comme à gauche (pcf en tête), et qui se perpétuent aujourd’hui sous des formes à peine renouvelées. — A.G.

« Un peu par provocation » (dit-il), Forest se réfère volontiers au regard en « retrait » (p. 121) que Barthes a porté sur la Chine lors du voyage qu’il y effectua avec la délégation de Tel Quel en 1974, et, a-contrario, à Simon Leys, « l’un des observateurs les plus lucides » (chapitre « Ombres chinoises », p. 141). Je n’ai pas pu m’empêcher de penser, même si Forest n’en parle pas, au regard, lui-même distancié, qu’Antonioni avait porté sur la Chine lors des huit semaines qu’il y passa en 1972 vers la fin de la Révolution culturelle, à l’invitation de Zhou enlai, regard qui ne plut guère aux dirigeants chinois — pas plus d’ailleurs qu’à Simon Leys, qui, pour des raisons opposées, y dénoncera une « imposture » [1] — puisque le film d’Antonioni fut interdit en Chine jusqu’en 2004, soit pendant trente ans... Sorti en France en septembre 1973, il fut l’objet d’un débat à la Faculté des lettres de Lille, en présence de rédacteurs, eux-mêmes partagés, des Cahiers du cinéma, et je peux témoigner qu’il suscita une certaine perplexité et divisa le public estudiantin et universitaire entre ceux (dont j’étais) qui souhaitaient, sans vraiment comprendre, « ouvrir les yeux » sur la Chine et ceux qui, sans mieux comprendre, étaient avant tout soucieux d’en relayer aveuglément la propagande. Il en fut de même, en 1976, avec les treize heures de Comment Yukong déplaça les montagnes, le film de Joris Ivens et Marceline Loridan, nettement plus engagé [2]. Qu’ai-je retenu des ces images, aussi « fabriquées » fussent-elles ? Qu’elles m’ont fait découvrir un peuple et des visages qui méritaient sans doute qu’on s’y intéressât au-delà des discours stéréotypés et, souvent, sinophobes qu’on pouvait entendre à l’époque, à droite (Jean Yanne et Les Chinois à Paris) comme à gauche (pcf en tête), et qui se perpétuent aujourd’hui sous des formes à peine renouvelées. — A.G.

En 1972, la Chine, en pleine Révolution Culturelle depuis 1965, invite Michelangelo Antonioni à tourner un documentaire : le pays commence à s’ouvrir, en grande partie sous l’impulsion de Zhou Enlai, et souhaite montrer son nouveau visage au monde extérieur. « J’avais à l’esprit une certaine idée de la Chine », dira le cinéaste, mais ce voyage de quatre semaines dans le « pays du milieu » (signification de « chung kuo ») confronte le cinéaste à une réalité à laquelle il ne s’attendait pas. Quant aux autorités chinoises, c’est La Chine – Chung Kuo qui les confrontera avec une image d’eux-mêmes qu’ils n’avaient pas prévue… et qui vaudra au film trente ans de censure et propulsera Antonioni aux côtés de Lin Biao et de Confucius comme traître à Mao. La Chine – Chung Kuo est une œuvre étrange et belle, inclassable. Film apparemment apolitique qui suscitera l’ire chinoise, simple « carnet de notes » de voyage qui se creuse en profondeur d’un hors-champ énigmatique : entre la Chine de Mao et La Chine d’Antonioni, n’est-ce pas, en définitive, un conflit de mise en scène qui s’est joué ?

« Une tentation de la Chine »

De l’ouverture des frontières chinoises à une « intelligentsia » occidentale choisie (c’est-à-dire bienveillante envers le régime de Mao et la Révolution Culturelle), on connaît bien souvent le voyage de la délégation du groupe Tel Quel en 1974, à laquelle participa Roland Barthes, en 1974. La quasi-« invisibilité » du film d’Antonioni pendant de nombreuses années explique peut-être qu’on ait tendance à oublier que le cinéaste, animé lui aussi par « la tentation de la Chine » fut également invité à « refléter » par son art le nouveau visage du pays. Mais ledit « reflet » doit être en conformité avec l’image que la Chine construit d’elle-même : alors bien sûr, il y a ouverture et ouverture. L’itinéraire est âprement négocié, le cinéaste est évidemment affublé d’un guide, et le temps de tournage limité à quatre semaines. L’on dit que l’art naît de la contrainte : La Chine en est peut-être la démonstration.

« Un voyage en Chine », mais quelle Chine ?

« Parmi les commentaires qu’on m’a faits sur ce documentaire, il en est un qui m’a rétribué pour ce travail ardu : “Tu m’as fait faire un voyage en Chine” ». Antonioni est un guide exceptionnel et les images qu’il prend sous surveillance dessinent une Chine bien peu « conventionnelle ». Il y a certes ces images « volées », arrachées à la résistance du guide, comme ce marché libre croisé sur une route du Hunan, entorse tolérée au collectivisme, mais dont le régime ne souhaite pas se vanter. Mais là n’est pas le cœur de l’opération de « contournement » effectuée, sans doute en grande partie involontairement, par le cinéaste. Dans la Cité interdite, ce qui intéresse Antonioni, ce n’est pas tant le monument que les hommes qui viennent la visiter. « La Chine que j’ai vue n’est pas de légende. C’est le paysage humain, si différent du nôtre, mais si concret et moderne, ce sont les visages qui ont envahi l’écran. » Le cinéaste se plonge dans les rues bondées de Shanghai, la ville symbole du changement, de la même manière qu’il traque les visages dans les rues désertes de villages du Hunan ancrés dans le passé ; il vient observer la pratique du sport à l’école, les récitations de chants maoïstes par les écoliers de la même manière qu’il plante sa caméra fascinée sur une femme accouchant sereinement par césarienne, anesthésiée uniquement par l’acupuncture, cette antique méthode chinoise que Mao avait, un temps, songé à interdire. La Chine qu’Antonioni nous montre n’est pas réductible à une formule simple, et c’est en cela que le film se fait, peut-être malgré, lui, politique. Les slogans, les images construites (par le communisme) et les idées reçues (en Occident) n’ont plus cours : c’est-à-dire qu’elles n’organisent plus la représentation. Mais ils viennent nécessairement s’y inscrire en creux, pour un spectateur qui ne peut pas ne pas se poser certaines questions, chercher dans l’image des infirmations ou des confirmations. Le hors-champ est le cœur des interrogations : qu’a-t-on dissimulé au cinéaste ? La Révolution Culturelle est passée à la phase des luttes politiques internes, et il est bien évident que le guide d’Antonioni ne l’emmène pas dans les coulisses. Que cachent tous ces visages énigmatiques, qui frappent Antonioni par leur sérénité ?

« Carnet de notes filmées »

Deux ans après son voyage, Antonioni raconte qu’il n’a pas réussi à tenir un journal de voyage, que ses annotations sont restées des annotations. La raison ? « (…) la difficulté que j’éprouve à me faire une idée définitive sur cette réalité en mutation permanente qu’est la Chine populaire. » Des annotations ? c’est aussi le terme qu’il emploie, dans le documentaire, pour définir son film, des appunti filmati, des notes filmées. Antonioni se garde bien de vouloir expliquer la Chine, il veut « observer ce grand répertoire de visages, de gestes, d’habitudes. » Mais, comme le dit un dicton de la Chine ancienne sur lequel il clôt son film : « tu peux dessiner la peau d’un tigre, pas ses os ; tu peux dessiner le visage d’un homme, pas son cœur. » La grande beauté du film réside dans la réintroduction d’un mystère qui ne serait pas seulement « chinois », mais humain. La caméra renvoie au spectateur les regards des Chinois sur ces Occidentaux qu’ils voient pour la première fois. Ce qui s’exprime dans ces regards apeurés et curieux, c’est évidemment l’extraordinaire fermeture des frontières chinoises sous le régime de Mao : mais ce jeu entre deux regards également incertains et curieux a un poids humain bien avant d’avoir une signification politique.

L’accueil de la réalité

Le film crée un étrange sentiment de liberté, d’une liberté gagnée envers et contre la contrainte, mais aussi grâce à elle. Les conditions du tournage ne laissent vraiment pas la possibilité d’effectuer des repérages, d’installer le matériel, et Antonioni fait le choix de filmer en caméra à la main ou à l’épaule, afin d’être toujours disponible, de ne rien perdre de ce qui pourra se présenter. La caméra d’Antonioni est comme libérée : le regard du cinéaste, loin de chercher dans la réalité la confirmation d’idées préconçues, n’est même pas dans l’attente. Il est ici pur accueil. Une scène de Tai-chi dans la rue arrête la caméra pour un temps infini, un arbre capte l’attention et suscite un zoom, un vieux travailleur capte l’objectif qui se met à le suivre. La Chine d’Antonioni crée le sentiment du temps, là où l’on aurait attendu (les autorités chinoises assurément) qu’il éveille le sentiment du politique. L’Antonioni de la Chine n’est pas différent de celui du Désert rouge, de Zabriskie Point ou de Profession : reporter. L’homme est l’unique objet du regard, et le temps et l’espace tirent leur forme de la présence humaine. Il serait absurde de croire que les conditions de tournage ont annulé la mise en scène : Antonioni crée l’espace et le temps à chaque plan. Il n’est pas jusqu’aux couleurs mêmes qui retrouvent la « force psychologique » qu’elles ont dans les films de fiction, comme si Antonioni, le peintre des Montagne incantate, créait le décor par la force évocatrice, par la forme de son regard.

Un conflit de mises en scène

La Chine – Chung Kuo avait reçu un premier accueil favorable de la part des dirigeants chinois, avant d’être victime des luttes de pouvoir entre la « Bande des Quatre », ultra-gauche dominée par Jiang Qing, la femme de Mao, et une section favorable à la poursuite de la libéralisation. Mais il n’est pas difficile de voir pourquoi le film a pu ainsi être instrumentalisé. Entre le documentaire d’Antonioni et la Chine de Mao, c’est un conflit d’images qui se joue : une opposition entre deux mises en scène. Le film ne cesse d’ailleurs de scruter les mises en scènes du régime, dans les écoles, les usines, ou les théâtres. Mais la caméra d’Antonioni découpe le réel, individualise par les innombrables gros plans, et va même jusqu’à mettre en morceau, au sens propre, par le gros plan sur des détails, les représentations d’ensemble que la Chine donne d’elle-même, comme lorsque la caméra découpe par le gros plan la fresque politique exposée dans le musée des Mausolées des Ming. Le découpage de l’image vient nécessairement effriter le sens que son organisation générale portait : celle d’un peuple soudé tendu dans une lutte commune et organisée. Il suffit de lire l’article écrit à propos du film dans Le Quotidien du peuple, en janvier 1974, pour prendre la mesure de ce conflit de mise en scène. Pour cela, précipitez-vous sur le remarquable DVD édité par Carlotta à l’occasion de la sortie du film en salle : les bonus et le livret d’accompagnement retracent avec précision le contexte de réalisation et de réception du film, et reviennent avec une grande subtilité sur les enjeux du film.

Anne-Violaine Houcke, Critikat.

LIRE AUSSI :

Yue Zhuo, Discours indirect : Barthes et Chung Kuo d’Antonioni.

Yue Zhuo, Discours indirect : Barthes et Chung Kuo d’Antonioni.

Pierre Haski, Antonioni montre la Chine de Mao comme on ne l’a jamais vue

Pierre Haski, Antonioni montre la Chine de Mao comme on ne l’a jamais vue

Anne Kerlan, La Chine d’Antonioni.

Anne Kerlan, La Chine d’Antonioni.

A.G., 15 février 2022.

Jacques Henric, Philippe Forest, montreur d’ombres

Jacques Henric, Philippe Forest, montreur d’ombres

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

5 Messages

Quand il est question de Sollers...

Entretien à la RTS. Dans un "roman chinois", Philippe Forest explore, une fois encore, sous la forme d’un récit de voyage doublé d’une fausse enquête policière, les thèmes qui traversent tous ses romans : la perte d’un enfant et son deuil impossible, les questions de la mémoire, du rêve et des hasards qui guident la plume. VOIR ICI.

Philippe Forest, l’empire du chagrin

par Anne Coudreuse

Sans être un écrivain-voyageur, l’auteur s’appuie sur ses nombreux séjours en Chine, qui ne l’éloignent jamais du deuil fondateur de toute son œuvre.

Tout commence par un message très romanesque, trouvé dans un biscuit, un fortune cookie servi dans un restaurant du 13e arrondissement, où vit le narrateur : « Au secours ! Je suis prisonnière dans le quartier chinois. » Ce prologue, un signe de la vie, entraîne le personnage dans une quête où s’enchaînent les énigmes et les fausses pistes, qui passent par une Chine à laquelle on ne comprend rien, dans un espace que l’on pourrait résumer par le titre d’un film de Wim Wenders : si loin, si proche.

Un « roman chinois » après le roman japonais Sarinagara (2004)

Le titre déroutant de Sarinagara venait d’un haïku de Koyabashi Issa : « Monde de rosée / c’est un monde de rosée / et pourtant pourtant. » Philippe Forest y proposait d’autres haïkus, qu’il présentait comme des traductions du japonais, alors qu’il s’agissait d’extraits de poèmes occidentaux, assez célèbres à ses yeux pour qu’il n’indique pas le nom de leurs auteurs. Il remarque avec amusement qu’il les a retrouvés cités dans des recueils de véritables haïkus japonais. Cette anecdote plaisante donne bien le ton de ce roman qui se présente parfois comme une sorte de récapitulation de toute l’œuvre de Philippe Forest, grand lecteur et adepte des citations sans nom d’auteur, comme dans Crue (2016) par exemple. Le lecteur trouvera dans ce nouveau livre l’évocation de la photo qui a servi de point de départ à ce roman où l’auteur imaginait une nouvelle montée des eaux à Paris, dans un récit apocalyptique et désespérant, proche de la science-fiction.

Une méditation sur les signes, le vide et l’absence de sens

L’auteur s’appuie sur les nombreux séjours en Chine qu’il a effectués depuis une quinzaine d’années, comme romancier ou comme universitaire. On le suit dans ses déambulations à Shanghai, Nanjing ou Beijing, dans ses lectures, dans sa quête des signes (on se souviendra que Roland Barthes décrivait le Japon comme « l’empire des signes »). Pour Philippe Forest, il s’agit plus exactement d’énigmes sans solution, sinon de chemins qui ne mènent nulle part. Il assiste à une représentation des marionnettes de papier du Pi Ying Xi, le théâtre d’ombres chinoises, qui donne son titre au roman, et qui provient de rites funéraires ancestraux. Il nous fait découvrir un auteur officiel, Lu Xun, et son frère, Zhou Zuoren. Il nous fait participer, avec humour et nuances, à tout ce qui se joue de censure et d’autocensure dans les colloques auxquels il intervient, et rend hommage à ses hôtes chinois et à leur connaissance de la langue et de la littérature françaises. Il s’arrête sur le paradoxe qui fait de lui un auteur reconnu sans être pour autant vraiment un auteur connu.

L’œuvre changeante et superbe d’un écrivain inconsolable

« Pour qu’une histoire se termine – et même si elle doit recommencer ensuite – il n’y a pas d’autre moyen que de l’écrire. Du moins, sans y croire totalement, je n’en connaissais pas de meilleur. On se raconte à soi-même ce qui fut. Afin de le comprendre. En tout cas, afin de comprendre à quel point reste et restera à jamais incompréhensible ce que l’on avait vécu. » Tout le livre ramène, d’aussi loin que l’on parte, à L’Enfant éternel (1997), le premier roman de l’auteur, où il raconte la mort de sa fille Pauline, à quatre ans, d’un cancer. Ce deuil initial traverse toute l’œuvre de Philippe Forest, qui ne croit pas à la consolation et encore moins à la résilience. Autour de l’absence de sa fille, il construit un monument littéraire d’une beauté saisissante. « On rêve et l’on sait que l’on rêve. Et si l’on se réveille, c’est encore à l’intérieur d’un autre rêve. On s’enfonce au plus profond d’un univers que l’on ne connaît pas, que l’on ne comprend pas et au sein duquel, cependant, on reconnaît tout ce que l’on rencontre. Pareil à un palais des glaces où c’est toujours sa propre image qui se trouve démultipliée par les miroirs parmi lesquels on passe. »

Il faut lire ce roman qui s’interroge sur le sentiment à la fois étrange et familier du « déjà vu », et témoigne du talent singulier de Philippe Forest, dont l’écriture puise de mille manières à la source intarissable du chagrin, en se renouvelant à chaque livre.

Nonfiction

La vie : ses signes et ses énigmes avec Philippe Forest - 30/01/2022

RTBF. Et dieu dans tout ça ? - 30 janvier 2022.

« Un message. Qu’attend-on d’autre de la vie ? Sinon qu’un jour elle nous fasse un signe. » Ce sont les premiers mots du nouveau livre (« Pi Ying Xi. Théâtre des ombres », Gallimard) de Philippe Forest. Depuis son premier roman, il y a 25 ans, il écrit à propos de la mort de sa fille et sur l’expérience du deuil. « En un sens, je n’ai même jamais parlé d’autre chose », précise-t-il. Philippe Forest qui ne cesse aussi de dénoncer ce qu’il appelle « la religion de la résilience ». Il nous expliquera. Et nous entraînera en Chine pour, peut-être, résoudre quelques énigmes de la vie. Par ailleurs, l’essai de Philippe Forest consacré au roman « Ulysse » de James Joyce - qui aura 100 ans le 2 février 2022- ressort ces jours-ci : « Beaucoup de jours ». « La rationalité n’est pas un superpouvoir ! ». C’est ce que dit le chercheur en sciences cognitives Dan Sperber dans le dernier numéro du Philosophie magazine. Mais alors, qu’est-ce que c’est la raison ? Martin Legros, rédacteur en chef du mensuel a rencontré Dan Sperber. Il nous expliquera.

Pi Ying Xi... un titre en effet un peu difficile mais après tout on a le droit de s’amuser... je suis impatient de découvrir la Chine de Forest, auteur que j’ai découvert naguère avec ses livres "japonais" ; depuis je continue à suivre de près ce qu’il fait. J’admire avant tout son art vivant de nous faire partager son amour de la littérature en sachant incorporer subtilement ses lectures au récit. Convergence assez frappante de quelques-uns de nos intérêts : Japon, Chine, Sollers, sur lequel nous avons tous deux écrit une thèse... Je joins à ce message l’article d’Art Press qu’il a eu la gentillesse d’écrire sur mon livre L’autre lieu.