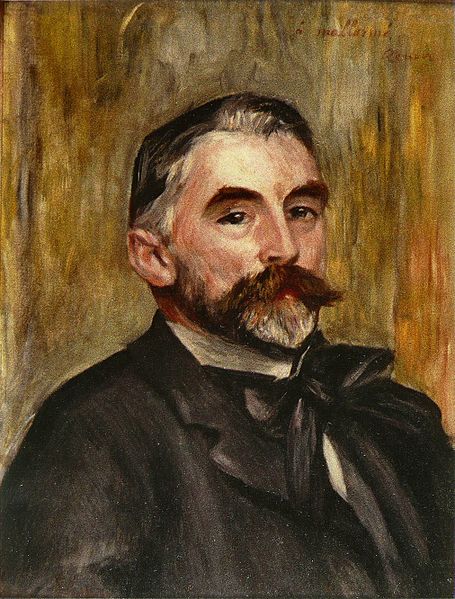

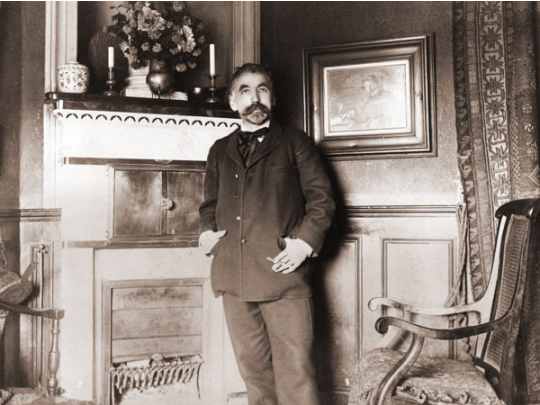

Manet, Portrait de Stéphane Mallarmé, 1876

Huile sur toile, 27,5 x 36 cm. Paris, musée d’Orsay [1].

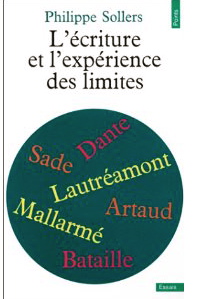

En 1967, dans le numéro 31 de la revue Tel Quel, Sollers publie « Programme », une sorte de Manifeste en 16 points (4 x 4) dont l’objectif est de proposer la « théorie d’ensemble » d’une « histoire textuelle » ou « histoire monumentale » s’appuyant sur des textes en « rupture », une « rupture précisément situable » :

La théorie envisagée a sa source dans les textes de la rupture et de ceux qui sont susceptibles de « l’annoncer » et de la « poursuivre ». Le choix de ces textes est fondé sur leur coefficient de contestation théorique-formelle (par exemple : Dante, Sade // Lautréamont, Mallarmé // Artaud, Bataille). D’où définition d’un avant/après qui doit renvoyer en fait et en même temps — par disparition de la position du discours comme vérité « expressive » et l’affirmation d’un espace textuel — à un dedans/dehors défini par la référence occasionnelle à d’autres cultures (c’est Sollers qui souligne) [2].

Deux noms sont alors clairement distingués : celui de Lautréamont et celui de Mallarmé (on notera ici l’absence de Rimbaud). Le « Programme » sera repris dans Logiques en avril 1968, puis, en 1971, dans L’écriture et l’expérience des limites, ce dernier recueil ne reprenant que les essais traitant des six noms mentionnés au « programme » (Dante, Sade, Lautréamont, Mallarmé, Artaud, Bataille). Mallarmé est abordé avec le texte de l’exposé que Sollers fit le 25 novembre 1965 à l’EPHE, lors du Séminaire de Roland Barthes : Littérature et totalité. Dans le premier "chapitre", intitulé précisément « la rupture » [3], on lit (c’est moi qui souligne) :

Dans une constellation de noms qui rassemblerait Lautréamont, Rimbaud, Raymond Roussel, Proust, Joyce, Kafka, le surréalisme et ce qui est né avec lui ou à son contact, Mallarmé occupe, nous semble-t-il, une position clé et comme à égale distance de toutes les autres. Cette constellation n’est pas si incohérente qu’on pourrait le croire au premier abord : elle se déploie sur un fond philosophique et esthétique bouleversé par Marx, Kierkegaard, Nietzsche et Freud (plus tard par la linguistique) ; par Manet, Cézanne, Wagner, Debussy ; — fond qui lui-même renvoie à une mutation scientifique, économique et technique sans précédent. Nous disons que Mallarmé occupe dans ce mouvement une place éclairante, parce que nous croyons la plus explicite son expérience du langage et de la littérature, leur mise en question réciproque et l’exposition qu’il en a donnée. Nous allons essayer ici d’en approcher l’intention : celle de donner au verbe écrire, selon une formule de Roland Barthes, sa fonction intransitive, de communiquer à la lecture un sens absolument littéral ; de définir en somme, par une série de gestes pratiques et théoriques, un mythe cohérent qui réponde de l’ensemble de notre réalité.

Si, en 1965, la « constellation » des noms propres cités est plus vaste [4], au sein de cette constellation, Mallarmé occupe alors, pour Sollers, « une position-clé », centrale, « la plus explicite » (c’est Sollers qui souligne). A leur manière, Jacques Derrida, en 1969, dans La double séance [5], puis Julia Kristeva, en 1974, dans La révolution du langage poétique, analyseront aussi en quoi réside cette « position-clé ».

En 1998, dans Le drame de Mallarmé, revenant sur la religion positiviste qui se met en place au XIXe siècle (et impose son règne du faux), Sollers persiste et signe :

Personne, ou presque, ne voit alors passer Rimbaud. Il faudra d’autre part attendre les surréalistes pour que Lautréamont soit enfin un nom. La vraie révolution, pourtant, a lieu dans cette marge de l’Histoire, et elle s’imposera, avec éclat, en peinture (Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne) ; en sculpture (Rodin) ; en musique (Debussy). Or c’est bien Mallarmé (et nul autre) qui, en douce, accompagne et fonde ce changement capital. (je souligne)

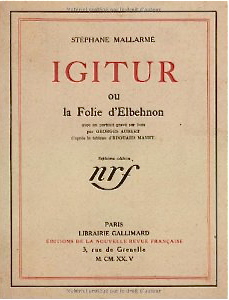

Igitur

Dans Littérature et totalité, Sollers met l’accent sur ce qu’il appelle « les postulats essentiels de [la] pensée [de Mallarmé] : l’impersonnalité nécessaire de l’auteur » :

En écrivant Hérodiade, en « creusant le vers », il a, dit-il, rencontré le néant, la mort. Evénement d’une portée plus étrange qu’il pourrait sembler. Car ce néant, cette mort (cette absurdité et cette folie) constituent le noyau du plus difficile de ses écrits : Igitur. Igitur, qui veut dire donc en latin, s’est comme substitué à un autre donc, celui présent dans le cogito de Descartes (je souligne), Descartes qui est, avec Shakespeare, la référence incessante de Mallarmé. Avec Mallarmé, le « je pense, donc je suis » devient pour ainsi dire : « j’écris, donc je pense à la question : qui suis-je ? » ou encore : « qui est ce donc de la phrase « je pense, donc je suis ? ». » Ce donc, ce nom, cet Igitur, va être pour lui, nous le verrons, le langage ramené à son rôle conclusif, à son résumé ; lieu de la négation et de l’absence mais aussi de la conscience de soi dans la mort où l’on se fait « absoudre du mouvement », lieu de l’impersonnel conquis sur la « race » (c’est-à- dire sur l’histoire et la filiation biologique de l’individu) — expérience qui comporte d’ailleurs un risque grave et insoupçonné (Mallarmé parlera des « symptômes très inquiétants causés par le seul acte d’écrire »). Désormais va s’élaborer à travers lui une théorie et une pratique indissociables de la totalité littéraire, totalité qui va être la seule totalité possible de sens : « ce sujet où tout se rattache, l’art littéraire ». « Oui, que la littérature existe et, si l’on veut, seule, à l’exception de tout. » « Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre. » Comment nous faut-il comprendre ce tout (et l’exception qu’il commande) ? (p. 70)

Le néant, la mort, Igitur, et « la Littérature », donc, « à l’exception de tout ». La question n’est pas du tout "littéraire", il s’agit, à travers l’écriture, d’une expérience fondamentale. Sollers note que Mallarmé « ira jusqu’à parler de théologie ».

« Le rire de Rome »

En août 2010, à l’ombre de l’Abbatiale d’Uzeste qui abrite le tombeau du pape Clément V (Dante le mettra en Enfer), je relisais Le rire de Rome (septembre 1992). Dans le quatrième entretien (il date du 7 mars 1984), Frans De Haes évoque Ignace de Loyola, la Trinité et le Canon de la messe qui « contient la formule du Sacrifice et de la Transubstantiation » et dont la partie centrale débute par « Te Igitur... ». Sollers se livre alors à une méditation théologique sur le Te Igitur de la Bible latine, l’Igitur de Mallarmé et le « cogito ergo sum » de Descartes (qui fonde philosophiquement — « historialement » — la métaphysique des Temps Modernes et sa religion de la science) :

[...] L’épreuve de l’Igitur, c’est vraiment un drôle de truc... J’en ai parlé, autrefois, dans mon intervention sur Mallarmé en essayant de préciser que le choix de ce titre mallarméen (Igitur ou la Folie d’Elbehnon) mettait l’accent sur la crise du Cogito ergo sum vécue le plus radicalement qu’il est possible par un écrivain. Cet ergo n’est plus de mise dans la partie qui s’engage entre le corps, la pensée et le langage. Que ce DONC de la causalité explose, fait surgir, en latin (le latin décidément réserve encore bien des surprises), le lieu même de la causalité et non plus son épure mentale. Igitur, ça veut dire : c’est ainsi, donc... et en général ça s’emploie, c’est à vérifier dans le texte de la messe, pour résumer ce qui vient d’avoir lieu au moment même où on s’élance vers autre chose.

Quand je dis qu’on passe ou qu’on ne passe pas l’Igitur, c’est donc bien de l’épreuve de la Cause qu’il s’agit et, de toute façon, toutes ces expériences nouvelles de Loyola nous le confirment. Claudel, qui en avait ras-le-bol de voir que tout le monde parlait métaphysiquement sans tenir compte de la pièce maîtresse, c’est-à-dire de la Bible, a mis les pieds dans le plat. Il a eu sa logique pour le faire qui a le mérite d’attirer notre attention, dans une révélation qui est à la fois, et c’est ça l’intérêt, ineffable et de savoir, sur le fait que la Bible soit toujours absente des spéculations très sophistiquées sur l’espace, le temps, la pensée, le corps, le langage et la causalité qui les lie... Absente, la Bible, si bizarrement absente du paysage... [...]Igitur ou la Folie d’Elbehnon, voilà du latin qui se mélange avec de l’hébreu pour produire un personnage métaphysique de première grandeur, hamlétien, chambre secrète de l’expérience mallarméenne en tant qu’elle porte à l’exaspération subjective la spéculation ésotérique. C’est une question capitale. Mallarmé n’a pas caché son jeu, il a indiqué avec la plus grande précision quelle était la question de son coup de poker et... si les dés sont pipés, si le hasard et la nécessité, chez lui, prennent cette incroyable couleur de méditation biologique, il ne faut pas trop s’en étonner. Peut-on, puis-je, puisqu’il s’agit bien d’un sujet..., méditant, me soustraire aux flux des générations ? Tout le monde est très pressé de répondre à cette question par oui ou par non. Nous allons tenter le... peut-être (rires), une fois de plus. Il se trouve (et ça c’est quand même tout à fait invraisemblable...) que personne (pas même moi à l’époque, mais la porte de ce que je disais était ouverte au moins...) ne s’est demandé ce que voulait dire cet Igitur. En note universitaire, on trouve qu’il s’agit là très probablement du premier mot du chapitre 2 de la Genèse... Voilà. Et puis on passe.

Il y a, comme chacun sait, beaucoup de spéculations, innombrables, sur le premier mot de la Genèse, le fameux Bereshit... où la Cabale s’engouffre. Mais pourquoi ne pas regarder de la même façon le premier mot du chapitre 2 ? Il faudrait faire la recherche en hébreu. Ça aussi, ça nous manque. Tant pis. On fait ce qu’on peut. Alors, la Bible latine comporte en effet cet Igitur... Mallarmé a pu la compulser, bien sûr, voir la phrase citée, mais... le latin s’éloigne assez nettement de la traduction française, même en usage à l’époque, sur le point suivant. Voici ce que dit le premier verset du chapitre 2 de la Genèse : « Ainsi (Igitur) furent achevés les cieux, la terre et toutes leurs... armées [6]. » Le texte latin, lui, ne parle pas d’« armées » mais d’« ornements ». Les astres forment l’armée des cieux et de la terre... C’est tout de même intéressant de se dire que Mallarmé a entendu son nom prononcé, en français, dans le premier verset du chapitre 2 de la Genèse... Mettre du latin ou de l’hébreu pas très frais dans un titre n’empêche pas que nous voyons et entendons tout à coup ce mot d’« armée ». J’ai à peine besoin de dire ici que quelqu’un qui s’est vraiment intéressé aux « astres », au « compte en formation » des galaxies, à la Voie lactée et à tout ce qu’on voudra, c’est bien Mallarmé ! Tout de même, ce qui me frappe dans la Genèse, c’est que personne n’est foutu de nous expliquer ce que signifient exactement les deux versions de la création de l’homme. On dit : il y a un récit elohiste (parce que c’est Elohim, Dieu au pluriel, qui est en cause dans le premier chapitre) et il y a une version iahviste (parce que c’est Iahvé, autre nom de Dieu, au singulier, Iahvé Elohim, qui nous propose un autre récit)... Les pères de l’Église n’ont pas manqué de dire que si Elohim était au pluriel c’est qu’il y avait là une préfiguration, bien entendu, de la Trinité, mais on nous explique moins bien en quoi Iahvé, dont on peut suivre l’émergence de plus en plus nette tout au long de la Genèse, n’applique pas la même relation au fait qu’il y ait de l’homme... Ça m’intéresse parce que la charnière de ces deux histoires de l’origine du corps humain, avec ce qui s’ensuit pour la différence sexuelle, c’est précisément notre Igitur. Il s’agit de savoir exactement passer du sixième au septième jour. Le chapitre 1 se termine ainsi : « Elohim vit tout ce qu’il avait fait et voici que c’était très bien. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. » Puis, chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Elohim acheva au septième jour l’oeuvre qu’il avait faite et Il se reposa, au septième jour, de toute l’oeuvre qu’il avait faite. » Et puis le récit va reprendre et nous amener à la version iahviste. C’est très embrouillé... et je ne suis pas sûr d’arriver à faire sentir à quel point ce n’est pas simple. Si je dis que Mallarmé — et à ce moment-là je prends « Mallarmé » comme terme générique, l’ordinateur, tout ce qui flocule dans le « mallarmé », vous pouvez appeler ça de tous les noms que vous voulez, philosophiques ou autres... tout ce qui a pour horizon Mallarmé — a un problème très précis, mathématique, avec la question de la génération des corps —, je dis, je crois, l’essentiel. [...] [7]

Impossible d’y voir clair sans faire appel à la théologie.

Et même à la théologie négative. Dans un passage de Paradis, Sollers évoque la figure de Maître Eckhart qui, lui aussi, écrivait (c’est ce que le pape Jean XXII lui reprochera). Comment échapper à « la sainte matrice » ? Il faut, là aussi, un DONC et sa répétition :

[...] voilà nous y sommes voilà encore une fois le fond du débat il écrivait donc il osait donc il écrivait qu’il osait donc il prétendait être ce qu’il écrivait donc il signait donc il se donnait le droit d’exister donc il refusait la médiateté il défiait la sainte matrice incrustée la soupape de sécurité comment voulez-vous accepter ce genre d’excité [...] (je souligne)

Six coups de « donc » comme autant de coups de dé ; écrire, oser, être, signer, exister : cela se joue, comme dans un défi, dans l’immédiateté de l’instant où d’abord ça s’écrit. Il y a, chez Sollers lisant Eckhart, une épreuve du donc comme il y a, chez Mallarmé, une « épreuve de l’Igitur ».

S’il y a bien « une impersonnalité nécessaire de l’auteur », il y a donc aussi un sujet (« il s’agit bien d’un sujet »), un sujet qui est non pas la cause mais « la conséquence de son langage » (Littérature et totalité).

Dans Le drame de Mallarmé (1998), Sollers rappelle le mot de Jean Paulhan « à propos des biographies successives de Mallarmé par le professeur Mondor » :

« Mallarmé aurait été bien étonné d’apprendre qu’il avait eu une vie. »

Et pourtant...

En 1992, à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Mallarmé, Jean-Paul Fargier réalise, avec Françoise Dax-Boyer, une vidéo (pas un film) sur le Mallarmé « intime ». Sollers y lit des textes du poète. La revue « Ironie » nous a permis de la revoir le 18 juin 2011 [8].

Cher Mallarmé

par Jean-Paul Fargier et Françoise Dax-Boyer

1993, 22’.

Production : LES CHEMINS DE L’IMAGE, VIDEO IMAGE

PERFORMANCE, YVELINES TV 11

Genre : Documentaire

Vidéogramme réalisé à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Stéphane Mallarmé (1842-1898) et de l’ouverture d’un musée dans sa maison de Valvin, située face à la Seine non loin de la forêt de Fontainebleau. L’intention des réalisateurs est de briser l’image de Mallarmé, poète éthéré, « apôtre d’une poésie profondément méditée mais impénétrable au profane », et d’évoquer un Mallarmé intime, de retrouver « une voix, une écriture qui conte l’aventure de la création ».

Le film se construit autour d’un questionnaire proustien et propose des lectures d’extraits de poèmes : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Igitur IV, Le Tombeau d’Edgar Poe, des poèmes à Méry Laurent, ancien modèle de Manet, qui fut l’égérie de Mallarmé. Le comédien Christian Rist et l’écrivain Philippe Sollers en font des lectures contrastées.

Extrait

En 1996 Gallimard publie les Lettres à Méry Laurent de Mallarmé.

L’amour selon Mallarmé

par Philippe Sollers

Qui est Méry Laurent ? Tout simplement Anne Rose Suzanne Louviot, née en 1849 à Nancy, d’une mère lingère et d’un père inconnu. A quinze ans, la voilà mariée avec un épicier de douze ans son aîné. Il fait faillite, elle monte à Paris, c’est la fin de Napoléon III, le début d’une IIIe République terrorisée par le souvenir de la Commune. La jeune émancipée végète, s’exhibe plus ou moins nue au Châtelet, tombe sur un riche Américain dentiste, ex-proche de l’impératrice Eugénie, s’installe à ses frais, devient un modèle rapproché de Manet, une amie très intime de Mallarmé, tout en usant simultanément d’un certain nombre de figures locales comme Coppée ou, plus tard, Reynaldo Hahn. Elle est charmante, accueillante, habile, discrète, linotte, cocotte, centrale. Elle pourrait s’appeler Odette de Crécy ou Mme Swann. Ces messieurs passent par elle et, de temps en temps, par son lit.

Tout cela, au fond, aurait pu être la banalité même, n’était la présence d’un génie. C’est donc Mallarmé qui s’exalte dans un langage destiné à faire date. Pour lui elle est « le Paon », « le petit Paon ». Il lui écrit sans cesse des cartons bizarres, condensés, elliptiques, électriques.

Il n’y a sur rien presque de rapports entre nos pensées, et l’attrait seulement qu’en tant que femme tu as pour moi est merveilleux de survivre à cela, ce miracle subi représente assez généralement ce qu’on nomme de l’amour.

L’amour comme « miracle subi », la formule est négative. Il faut dire que Mallarmé est on ne peut plus clair :

Le coeur, je ne sais ce que cela signifie, le cerveau, avec je goûte mon art et aimai quelques amis.

Pas le moindre pathos sentimental, donc : une action restreinte et directe. L’érotisme très singulier et violent de Mallarmé, c’est Méry. Elle devient pour lui, comme Albertine le sera pour le narrateur de la Recherche, une « déesse du Temps ». Le corps, le temps : dans une fin de siècle fermée, la pensée invente son rythme nouveau et inouï :

Ton sourire éblouissant prolonge

La même rose avec son bel été qui plonge

Dans autrefois et puis dans le futur aussi.

Il vient de loin, Mallarmé, d’une crise fondamentale, anéantissante, qui nous étonnera toujours. Sartre, on le sait, n’a guère cessé d’être fasciné par Mallarmé, ce virtuose du Néant ouvrant sur une expérience jamais réalisée quant à l’Etre. « La Destruction fut ma Béatrice » : qu’est-ce que cela veut dire ? Et comment un tel « triomphe de la mort » peut-il se concilier avec une apparente frivolité, fleurs, canot, promenades, petits cadeaux, billets d’amour ? Tout se passe comme si l’extrême tension de Mallarmé se déchargeait paradoxalement sous forme de traits, d’idéogrammes.

Le soleil se cache un peu ; mais les arbres, tout à coup, jaunis et lumineux, le remplacent.

Ou encore :

Bonjour, Toi. J’ouvre les yeux et ta lettre.

Mallarmé ne bavarde pas, ne « communique » pas, il flèche, il cible.

L’existence, une mise à nu de mes fibres par un rêve littéraire excessif, ne m’accordent d’alternative que cette sensibilité aiguë, ou le vague.

- Méry Laurent, vers 1888-1889

Le plus étrange est que Méry Laurent ait accepté de « résonner » ainsi, car, après tout, elle avait sa petite vie tranquille, ses amants réalistes et naturalistes, Mallarmé, dans son étrangeté invraisemblable, aurait pu lui paraître fou, ou sans intérêt. Un type qui vous écrit : « Ta voix qui me prend à la source de l’être, ta grande présence... » ou bien « Heureux pour qui, souriante et farouche / Méry Laurent met le doigt sur sa bouche » est quand même un cas. Méry aime ce cas. Elle sait lire entre les lignes. Mallarmé, par exemple, lui parle de sa chatte, Lilith, on est en avril : « Lilith me préfère les chats pour quelques jours encore ; mais se lassera et me trouvera ensuite du charme. » Le charme poétique adossé à la mort, tout est là :

Malheur à qui n’est pas charmé

Par quatre vers de Mallarmé.

Méry est un « trésor », un continent, la preuve qu’on peut comprendre sans comprendre, que la chair, en somme, peut dire oui, sans le savoir, à l’esprit. Je ne fais pas de littérature, dit une fois Mallarmé à sa correspondante, il s’agit de tout autre chose, et le « carton » contient plus de choses, dans son format, que tu ne serais capable d’exprimer avec des feuillets. « Je t’embrasse en appuyant », voilà.

Parfois, il est à Honfleur, Mallarmé, avec sa femme et sa fille, il envoie des crabes à Méry. Il appelle sa femme « Madame Mallarmé ». Il écrit de Valvins :

Paris, vois-tu, c’est toi et la musique.

Ou encore : « Demain, j’ai un visiteur, un jeune poète » (il s’agit de Paul Valéry). Le voilà encore à Oxford, pour une conférence fameuse. Il se traite avec une distance ironique, stricte. S’il a failli mourir en tombant sous un train, il dit simplement :

Ce qui m’embête, est que j’ai crié Oh ! la ! la ! mais non par peur, je m’en rends compte, pour donner une dernière fois de la voix.

Le dandysme de Mallarmé est sans affectation, terrible, héroïque. Tous ces billets, ces quatrains, ces enveloppes rédigées en vers pour le facteur (« Villa des Arts, près l’avenue / De Clichy, peint Monsieur Renoir / Qui devant une épaule nue / Broie autre chose que du noir »), sont des signaux de maîtrise enjouée, victorieuse de l’illusion sociale ; une manière de surplomber le « chahut de la vaste incompréhension humaine ». Huysmans, dans une méchante note de carnet, prétend que Méry Laurent trouvait Mallarmé sale, et qu’elle ne lui a jamais accordé ses faveurs. Voilà qui est peu en rapport avec ce que l’auteur du Coup de dés écrit à son « petit Paon » : « Moi qui ne hais que la saleté et le bruit. » Mallarmé, l’anarchiste, touchait Méry d’une façon inimaginable pour ces messieurs du XIXe siècle (ce sont d’ailleurs les mêmes aujourd’hui). Il est bien question d’une « frigidité qui se fond en un rire de fleurir ivre ». Ou bien : « Si tu veux nous nous aimerons/Avec la bouche sans le dire. » Méry captait-elle ces messages ? Oui, c’est bien une langue secrète en plein jour.

VOIR AUSSI

Mallarmé est un écrivain engagé. Zola, dans l’affaire Dreyfus, a accompli un « acte admirable ». Mais il y a plus essentiel : l’affaire du Balzac de Rodin.

Le Rodin, vu spacieusement et à loisir, me manque beaucoup... Une oeuvre grandiose et éternelle, tu sais, en son abrupte sévérité.

Et, le 14 mai 1898, une des dernières lettres à Méry :

La goujaterie des Gens-de-Lettres envers Rodin est parfaite ; je n’en décolère pas ou ressens une honte, encore que je sois si peu un d’entre eux. Ah ! les seigneurs à tant la ligne devant l’évidence du génie qui ne leur doit jamais être qu’une mystification.

Mallarmé montre rarement son indignation par rapport à l’atroce médiocrité de ses contemporains. Ici, c’est le cas. C’était, il est vrai, l’époque où le seul langage de contestation, parfois, était celui de la bombe.

Philippe Sollers, Le Monde, 1er mars 1996.

Mallarmé et Méry Laurent par Nadar, 1896.

Stéphane Mallarmé est mort le 9 septembre 1898. A l’automne 1998, expositions au musée de Sens, puis au musée d’Orsay, à Tournon-sur-Rhône et à Glasgow ; nouvelle édition de ses « oeuvres » en Pléiade sans oublier une biographie de Jean-Luc Steinmetz, Stéphane Mallarmé. L’absolu au jour le jour [9] : on célèbre partout le poète du « Coup de dés ». Jean-Paul Fargier réalise une vidéo sur « les mardis de Mallarmé » pour La Sept Arte ; Philippe Sollers et Jacques Drillon écrivent dans Le Nouvel Observateur.

Les mardis de Mallarmé

par Jean-Paul Fargier

Production : La Sept Arte, Réunion des musées nationaux, Musée d’Orsay, 1998. — Vidéo numérisée, couleur et noir et blanc, 27’.

Tous les mardis, Mallarmé recevait, et on se pressait chez lui pour l’entendre. Renoir, Gide, Claudel, Henri de Régnier, Barrès, Debussy ou Valéry, ont été parmi les auditeurs de ces soirées. Mais seuls quelques participants, parmi les moins illustres, ont consigné par écrit les propos de Mallarmé. Dans leur journal ou leur correspondance, le poète américain Sadakitchi Hartman, le gendre de Mallarmé Edmond Bonniot, ou le poète français Jean de Tinan évoquent le Maître, debout devant le poële en faïence, enchaînant réparties, aphorismes, jugements, anecdotes, sentences et souvenirs. Un travail vidéographique mêlant photos, objets, dessins, gravures et prises de vues réelles tente de restituer le lieu, la petite salle à manger, son mobilier, et le rituel des soirées avec les chaises qu’on apporte, le punch qu’on offre, le tabac qu’on fume. Jean-Paul Fargier rassemble à nouveau ces auditeurs prestigieux dans le décor qu’il a reconstitué. Textes extraits de : « Notes sur les mardis de Mallarmé » par Edmond Bonniot (revue Les Marges, 1936) [10].

Extraits

Le drame de Mallarmé

par Philippe Sollers

« Pour être juste avec Mallarmé, il faut le "sortir" de son existence et de son contexte social, et non pas le réenfermer dans ces coordonnées moisies », affirme Philippe Sollers. Pour avoir quelque utilité, une commémoration, avec son cortège de publications et de manifestations, devrait être le moment propice pour accomplir cette tâche.

On se souvient du mot exagéré et drôle de Jean Paulhan, à propos des biographies successives de Mallarmé par le professeur Mondor : « Mallarmé aurait été bien étonné d’apprendre qu’il avait eu une vie. »

Mais non, pas si étonné que ça. Il devait bien se douter que, malgré sa passion, il serait, lui aussi, mis en spectacle. Il se demanderait simplement, un siècle après, à quoi correspond sa longue ascèse, son sacrifice physique, son étranglement voulu jusqu’à la mort. Il relirait avec détachement sa propre aventure sur fond de celle de son temps comme fatalité. Il commenterait ce que les imbéciles appellent son échec, supérieur, bien entendu, à toutes les réussites.

Surtout, il réfléchirait à ce que Sartre a admirablement écrit de son époque. Analyse lucide et terrible, qui n’a qu’un seul défaut : supposer qu’à la bourgeoisie peut succéder, en bon marxisme, le pouvoir d’une classe émancipatrice de toutes les autres, le prolétariat. On a vu la suite, et comment nous en sommes arrivés à l’ère du tout-communication pour classe moyenne universelle, c’est-à-dire à la négation renforcée de la poésie.

Mallarmé, dans la société de son temps, est une énigme. La bourgeoisie, après 1848 (et ce sera pire après la Commune), a décidé une contre-révolution précieuse et ésotérique. Hugo la gêne, et la gênera toujours. C’est le moment (qui dure encore) où les poètes deviennent des négativistes boudeurs. Sartre :

« La bourgeoisie, ne pouvant fonder ses privilèges sur l’Etre, prétend se distinguer du populaire par les privations qu’elle s’inflige et les tabous qu’elle dresse, c’est-à-dire par la Négation. »

Dans la mondanité ambiante, on a choisi de « parler pour ne rien dire ». En poésie, il ne sera question que d’exil, d’idéal, d’insatisfaction, d’amour impossible, de désespoir, de mélancolie. Sartre, toujours :

« Cette absence ou refus généralisé de l’expérience n’est pas une présence réelle en quelque lieu éloigné ; c’est une fausse non-présence en ce lieu-ci. »

C’est le temps, qui ne demande qu’à revenir, de « l’organisation scientifique de l’humanité ». Auguste Comte, Sainte-Beuve, Renan, Taine sont les prêtres de la nouvelle religion. On est positiviste : le poète est un malade maniaque (Baudelaire), un dépravé alcoolique (Verlaine). L’autre face de cette austérité pompeuse est, logiquement, l’expansion du réalisme et du naturalisme. La clarté doit guider le peuple : Mallarmé sera donc « l’obscur ». S’il veut survivre, il doit donc constamment se battre sur deux fronts (c’est-à-dire contre deux normalisations complices).

En réalité, ce qui se joue, sur fond de haine de soi et de l’autre, est, comme le dit encore Sartre, « plus encore que l’autodomestication de l’homme, son abolition et son remplacement par un robot ». Cette crise est donc profondément religieuse, et c’est d’ailleurs le moment où « le Dieu sévère du protestantisme plaît dans la mesure où, dans la suppression des intermédiaires, il revient à meilleur marché ».

Personne, ou presque, ne voit alors passer Rimbaud. Il faudra d’autre part attendre les surréalistes pour que Lautréamont soit enfin un nom. La vraie révolution, pourtant, a lieu dans cette marge de l’Histoire, et elle s’imposera, avec éclat, en peinture (Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne) ; en sculpture (Rodin) ; en musique (Debussy). Or c’est bien Mallarmé (et nul autre) qui, en douce, accompagne et fonde ce changement capital.

Pour être juste avec Mallarmé (plus juste que Sartre), il faut donc le sortir de son existence et de son contexte social, et non pas le réenfermer dans ces coordonnées moisies. La tendance actuelle est en effet de noyer autant que possible le poisson : le Musée d’Orsay en est la preuve. Lautréamont et Rimbaud sont replacés de force dans le XIXe siècle, dont ils n’auraient jamais dû s’échapper, Mallarmé idem. On n’est donc pas très rassuré de lire sous la plume du dernier biographe de Mallarmé la phrase suivante :

« Mallarmé ressent, devant cette gouape provinciale [il s’agit de Rimbaud], comme un relent de l’insurrection communarde, dont la révolte lui a paru si incompatible avec l’exercice de la poésie. »

On croirait lire un traumatisé de Mai 68. C’est, en effet, le thème à la mode.

Mallarmé, c’est évident, vit un drame mystique très éloigné des préoccupations d’ordre ou de subversion de son temps. Et pourtant, la subversion, c’est lui ; la proposition d’un nouvel ordre passé par l’épreuve de la folie, lui encore. Position impossible ? Sans doute, mais il faut affirmer l’impossible. L’ancienne raison ne tient pas, la représentation elle-même a changé de scène, le bavardage et la bêtise s’étendent (« Il y a trop de bêtise dans l’air ici, pour un éclair qui les déchire une fois par an, peut-être »), le faux impose son règne, et « Dieu se retrouve aujourd’hui en Démon, or et ordure ». Nous entrons dans l’océan de l’inauthentique, c’est-à-dire de la haine de l’art. Or

« la Poésie est l’expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle ».

Authenticité ? Ouvrez les yeux, voyez ce tableau de Manet que les contemporains ne savent pas voir :

« L’air règne là en réalité absolue, comme possédant une existence enchantée. »

Tout le monde se rue sur le faux ? Mallarmé se retranche. Leconte de Lisle le trouve « plus doux, plus poli et plus insensé que jamais avec de la prose et des vers absolument inintelligibles, une femme et deux enfants, dont un non encore venu au monde, et pas un centime ». L’enfant « non encore venu au monde » ne vivra que neuf ans. C’est Anatole, la grande souffrance de la vie de Mallarmé, sur qui a été tiré cette « flèche terrible ». Le Tombeau d’Anatole est un texte brisé, hâtif, bouleversant, un des plus importants de Mallarmé comme Igitur et Un coup de dés. La folie, le vertige, la mort, le tout dans un calme convulsif, voilà la nouvelle écriture :

« Qu’une moyenne étendue de mots, sous la compréhension du regard, se range en traits définitifs, avec quoi le silence. »

Mallarmé, dans sa recherche musicale fondamentale, a appelé sa façon d’être « l’action restreinte ». Il a, en apparence, les défauts de son temps, mais c’est pour se sauvegarder, « multiple, impersonnel, pourquoi pas anonyme ». Il a ce mot très révélateur :

« Une noblesse, désormais, se passera du nom. »

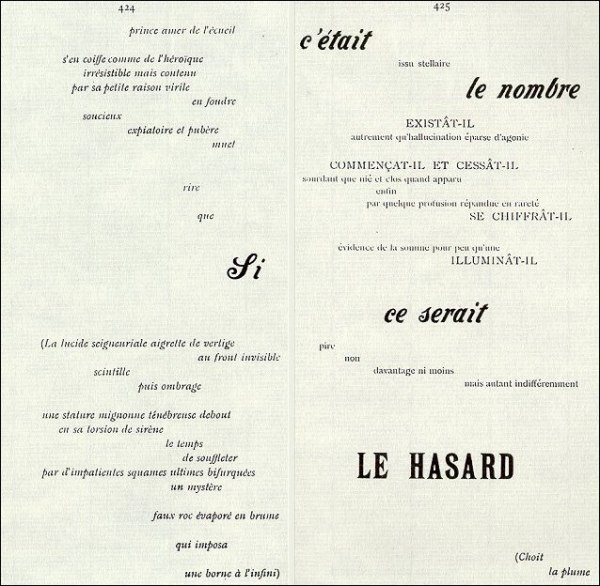

Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.

Edition Ambroise Barras, 2003-2004.

Il peut agacer avec ses vers de circonstance, mais voici Un coup de dés auquel on revient toujours comme à un grimoire d’une audace inouïe. Le drame se joue à l’intérieur, une chambre et une tête humaine sont devenues le cosmos et les galaxies, une « plume solitaire éperdue » trace un testament de marin perdu dans l’espace. M. Mallarmé, une fois rentré chez lui, après ses cours de professeur d’anglais, devient un personnage shakespearien, un Roi Lear en pleine tempête, pris dans un « tourbillon d’hilarité et d’horreur ». Il s’affronte au temps lui-même :

« Rien n’aura eu lieu que le lieu. »

L’effet est aussi extraordinaire qu’une pensée de Pascal brusquement visualisée, le pari sur papier, le Mémorial repris dans la glace. La conclusion : « Toute pensée émet un coup de dés », résonne de très loin et dans un futur dont nous n’avons pas le code. Il s’agit de « vaincre le hasard mot par mot », de réveiller toutes les possibilités magiques du langage qui sont en train d’être dilapidées, tant il est vrai que « tout se résume à l’esthétique et à l’économie politique ». L’économie politique, on le vérifiera de plus en plus, c’est la mort. L’esthétique, la vie. Mais il faut maintenant arracher la vie à la mort, la jouer comme si elle était l’objet d’un naufrage.

« J’ignore ce que c’est que le public. J’ignore la Comédie-Française. Je n’habite pas Paris, mais une chambre ; elle pourrait être à Londres, à San Francisco, en Chine... »

Vous vivez donc une crise morale ?, demande-t-on à Mallarmé. Il répond :

« Une crise est la santé, autant que le mal. »

Contre le faux jour du spectacle totalitaire en formation, il a « imploré la grande Nuit, qui [l’] a exaucé et étendu ses ténèbres ». Son écriture est ainsi toujours marquée par un « esclaffement sombre », jusque dans cette précision érotique :

« Je n’admets qu’une sorte de femmes grasses : certaines courtisanes blondes, au soleil, dans une robe noire principalement qui semblent reluire de toute la vie qu’elles ont prise à l’homme, et, ainsi, sont dans leur vrai jour, une heureuse et calme Destruction. »

A l’un de ses correspondants, Mallarmé écrit un jour :

« J’ai presque perdu la raison et le sens des paroles les plus familières. »

Il est là, pourtant, discret, généreux, enjoué ; il ne cède pas. A l’un de ses jeunes auditeurs du mardi, Paul Claudel, alors à Shanghaï, il écrit :

« Vous me manquez aussi parce que vous auriez une façon de hausser les épaules furieusement, là, sur le petit canapé, laquelle me réconforterait intimement. »

D’un autre côté, à Zola, au moment de J’accuse :

« Le spectacle vient d’être donné, à jamais, de l’intuition limpide opposée par le génie au concours des pouvoirs. »

Contre le « concours des pouvoirs », une nouvelle génération se lève. Le Coup de dés est un signal de renaissance imminente (pas de NRF sans Mallarmé, mais pas de surréalisme non plus). Pierre Louys a peut-être trouvé, pour le saluer, les mots les plus justes :

« Je vous regarde non pas comme un écrivain, mais comme la Littérature même. »

En juin 1898, trois mois avant sa mort, Mallarmé reçoit la première édition de Rimbaud :

« Le voici, l’incomparable livre, l’aérolithe chu de quels espaces ! »

Le XIXe siècle, même s’il s’obstine à se prolonger parmi nous, a vécu.

Philippe Sollers, Le Nouvel Observateur du 18 (ou 25 ?) septembre 1998.

Lecture de Un coup de Dés

Lecture de Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard par Alain Cesco-Resia pour l’exposition « Les mystères d’Igitur » de Joëlle Molina à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Avec les Hivernales de la Danse d’Avignon en Février 2009. Contemporainement à la Folie d’Igitur et de l’évènement : Mallarmé, le bel aujourd’hui.

Épreuve d’époque sur papier citrate. [11].

Mallarmé le clair obscur

par Jacques Drillon

Tout a commencé dans la clandestinité, comme une secte. On se passait ses sonnets, le « Faune », ses poèmes dispersés, comme des initiés s’échangent des talismans. Le silence des sarcasmes qui l’étouffaient avait, lui, quelque chose de barbare. Le temps passant, la magie a fini par opérer. Mais les réputations ont la vie dure.

Parmi les poncifs qui poussent comme du lierre autour du haut fût mallarméen, l’« obscurité » de sa poésie n’est pas le moins résistant. On en dit autant des films de Godard. L’étrange est plutôt que l’on comprenne tout d’un film de Claude Zidi, où il n’y a strictement rien à comprendre. Il est vrai néanmoins que l’idée faite musique — et c’est dans cette transformation passablement alchimique, occulte, que réside toute la force de sa poésie — fait vibrer en nous des fibres assez rarement sollicitées...

Hors cela, pourquoi Mallarmé est-il « obscur » ? Parce que la comparaison le cède à la métaphore ? Parce le contenant est pris pour le contenu, et vice versa ? Parce que, en un mot, le visage s’efface derrière la figure ? En partie. Mais Baudelaire aussi est métaphorique, et pourtant clair. Non, Mallarmé semble obscur parce qu’il écrit obliquement, en expliquant tard ce qu’il dit tôt, en masquant sous le papier, comme les fils d’une broderie, les liens logiques et chronologiques. Exemple :

« Quelle soie aux baumes de temps

Où la Chimère s’exténue... »

Quelle est cette soie ? C’est un drapeau. Comment le savoir ? Faut-il se résoudre à lire le livre admirable de Paul Bénichou (« Selon Mallarmé », Gallimard), qui aplanit délicieusement toutes les difficultés, sonnet après sonnet ? Ou chercher encore, lire et relire ? L’explication viendra quatre vers plus loin :

« Les trous de drapeaux méditants... »

« Nommer un objet, dit Mallarmé en 1891, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, qui est faite de deviner peu à peu : le suggérer, voilà le rêve. » « Peindre non la chose, mais l’effet qu’elle produit. » Quant à ressentir, quant à jouir, cela ne s’explique, ne s’ordonne ni ne se délègue.

« Je fais de la musique, et appelle ainsi l’au-delà magiquement produit par certaines dispositions de la parole. [...] Je ne suis pas obscur, du moment qu’on me lit pour y chercher ce que j’énonce plus haut. »

Mallarmé à Paris rue De Rome en 1884.

On vit donc de plus en plus de monde aux mardis de la rue de Rome. Dans les expositions du musée de Sens, dont on reverra les pièces au Musée d’Orsay, on montre de nombreuses photos de Mallarmé chez lui, à côté de la fameuse cheminée, ou du poêle où il s’appuyait, debout toute la soirée, vénérable, pendant les improvisations dont Villiers de L’Isle-Adam lui avait enseigné l’art. Les regards admiratifs se multipliaient : Villiers, justement, et Paul Fort, Verhaeren, Maeterlinck, Whistler, Gauguin, Verlaine (parfois), Barrès, et puis plus tard Fénéon, Ghil, Laforgue, Vielé-Griffin, Tailhade, Schwob, Wilde, Jarry, Debussy, Valéry, Claudel... Ils n’étaient pas fous. Paul Fort n’était pas un intellectuel (entendez un cochon d’intellectuel), ni Maeterlinck, ni Jarry, qui n’avait chez lui, pour toute bibliothèque, que quelques volumes de la Bibliothèque rose. Mais ils aimaient cela. Ils y « jouissaient », comme dit Mallarmé. Et puis enfin, tout n’est pas « difficile », dans son oeuvre. On y trouve des vers sublimes, comme

« Au ciel antérieur où fleurit la Beauté... »

« Toi qui sur le Néant en sais plus que les morts »

« Jusqu’à l’heure commune et vile de la cendre,

Mon coeur qui dans les nuits parfois cherche à s’entendre... »

qui n’exigent pas le moindre effort, et dont c’est peut-être le seul défaut.

« La littérature existe et, si l’on veut, seule, à l’exception de tout. » Toute sa vie, et Jean-Luc Steinmetz le montre, dans une récente biographie qui bravement postule au titre de définitive, Mallarmé dut lancer les vagues de la « pure notion » contre des falaises imperturbables.

Porter son nom, d’abord, et pour cela il était « mal armé », notre poète. Et puis grandir, apprendre, jouer, toutes choses difficiles. Doubler, tripler ses classes. Faire des rédactions : « Je faisais des narrations de vingt pages », et donc se faire détester des professeurs. Heureusement, il y a les vacances — et les vers, composés ou recopiés. Et aussi les petites amies, dont on parle en anglais, par pudeur : « I passed a night with Emily. » Puis, datés du 26 décembre 1860, les « premiers pas dans l’abrutissement ».

Perdre sa mère (« Embarrassé de mon manque de douleur »), sa soeur Maria, 13 ans. Il fallait manger, ensuite. Il évite Charybde (les contributions directes) pour Scylla (l’enseignement). Mallarmé prof d’anglais, et pendant près de trente ans. Un monde. Il demande Saint-Quentin, il obtient Tournon, en Ardèche. C’était déjà comme cela, en 1862. Les mutations, les congés, les inspecteurs, la neurasthénie, le chahut permanent dans les classes.

On se marie. Le reste suit ; dans une des expositions, on voit à l’entrée une lettre autographe, à en-tête rouge, adressée à sa belle-mère : « Ma bonne petite Maman, Nous avons notre petite Geneviève depuis hier soir à huit heures. » Il y aurait beaucoup à dire sur cette simple phrase de faire-part. Le choix du présent : « nous avons », et non pas « nous avons eu » ; et puis : « notre » et non pas « une ». Tendresse instantanée. Peu de pères seraient capables d’une telle phrase. Geneviève, « Vève », devenue sa « secrétaire », le suivra parfois dans la maison de Valvins, son refuge au bord de la Seine, à la hauteur de Fontainebleau, à peu près, et qu’on peut visiter. On voit sa chambre, meublée en « Louis XVI de campagne »... Sur une porte de verre, on a représenté l’ombre du poète, si bien qu’on croit toujours le voir apparaître. Voici le fameux éventail de Mlle Mallarmé, de Vève, en nacre bordé d’or (1884), sur lequel son père a noté quelques quatrains admirables. En voici un :

« Sens-tu le paradis farouche

Ainsi qu’un rire enseveli

Se couler du coin de ta bouche

Au fond de l’unanime pli. »

- Stéphane Mallarmé assis tenant un billet, le 22 avril 1893

Il n’y a là aucun de ces objets neufs qui font peur, « avec leur hardiesse criarde ». Tout est vieux, patiné, branlant, usé, chez « le Montreur de choses Passées ». Tout est dans cet état de décadence, de « chute », qu’il préférait à tout, évoquant « les derniers jours alanguis de l’été », « la poésie agonisante des derniers moments de Rome »... Quand il n’est pas enrhumé (il dit « influenzé » ), il y canote ; la « fluide yole à jamais littéraire » dont parlera Valéry s’appelle le « SM », d’après ses propres initiales, faut-il supposer ! Il y jardine, il y écrit. Il y mourra. Devant, des buis, des marronniers, et puis, à quelques pas, la Seine, large, grasse, absolument immobile. Derrière, un charmant jardin de curé, rectangulaire, clos de murs, tout planté de pelouse et de pommiers, de fleurs et d’arbustes, où l’on se promène comme chez soi, où l’on s’assied. On prend une pomme en se disant : mangeons un fruit du jardin de Mallarmé. Faire cela une fois dans sa vie.

Professeur chahuté, donc, « accablé de papier mâché et de huées », dit-il de lui-même, « Hamlet en toge », écrit Steinmetz, qui cite maint rapport d’inspection. Rien de plus intéressant qu’un rapport (d’inspection, de lecture, de police). « M. Mallarmé paraît savoir l’anglais, mais il l’enseigne avec négligence ou sans méthode. J’ai été frappé du peu de progrès de ses élèves. La pratique de la langue est à peu près nulle dans ses cours. » Mallarmé fut au demeurant un magnifique angliciste, qui rumina toute sa vie, et traduisit, les textes d’Edgar Poe.

Il écrit « l’Après-Midi d’un faune ». La Comédie-Française le refuse. Debussy l’acceptera. Il travaille à son « Hérodiade », qu’il n’achèvera jamais : « J’en étais à une phrase de vingt-deux vers, tournant sur un seul verbe. » La tâche qu’il s’impose a quelque chose de surhumain, de refonder le théâtre aussi, qui ne le satisfaisait pas, Maeterlinck excepté. Après l’une d’entre elles, et à propos du néant, il écrit le fameux « Sonnet allégorique de lui-même », dit « Sonnet en x » : les rimes masculines sont en ix ou yx, et or ; les féminines en ixe et ore. Il écrit une masse extraordinaire de petits poèmes de circonstance — qu’on ne lit jamais, à tort : sur des galets d’Honfleur, des boîtes de fruits glacés, des photographies, dans des albums, pour des fêtes, des anniversaires, pour accompagner des envois de fleurs — il est fou de fleurs — ou d’oeufs de Pâques, des voeux de nouvel an :

« Ce poème devenu prose,

Comme tout se passe à l’envers !

Moi qui devrais pour chaque rose

Ne vous envoyer que des vers. »

C’est une tournure d’esprit, un destin : faire des vers, faire « Don du poème ».

- Mallarmé par Nadar, 1896

Mallarmé est alternativement stérile et fécond. Rêveur toujours. Il se guérit de l’impuissance par le travail — thérapeutique miraculeuse ! Plus les oeuvres sont monstrueuses, moins il les achève. « Igitur » (la nouvelle édition Pléiade réserve bien des surprises, pour ce poème-là), le « Faune », et puis bien sûr le « Livre », pour lequel il ne prend que des notes, enfin publiées (chef-d’oeuvre de minutie éditoriale !) : des pages de calculs, de plans, d’évaluations chiffrées (tomaisons, paginations, tirages, bénéfices, et jusqu’aux frais d’hôtel supposés)... Francis Ponge n’achèvera pas non plus son grand « Malherbe », son « Savon »... D’ailleurs ces deux-là font la paire, Mallarmé poète par métaphysique, Ponge anti-poète par philosophie, mais tous deux pareillement hantés par le langage, le premier voyant une page blanche dans la voile aurique de son bateau, le second dans la muraille où file le lézard...

La page blanche, il la noircit de potins pour des journaux anglais, d’articles de mode, de réponses à des enquêtes. Sur le haut-de-forme (« Le monde finira, pas lui »), ou sur le costume féminin à bicyclette, qu’il formule ainsi : « Que préférez-vous, du pantalon masculin ou de la jupe ? » (Il répond : « Je ne suis devant votre question, comme devant les chevaucheuses de l’acier, qu’un passant qui se gare. » Il ajoute : « Mais si leur mobile est celui de montrer des jambes, je préfère que ce soit d’une jupe relevée, vestige féminin, pas du garçonnier pantalon, que l’éblouissement fonde, me renverse et me darde. » Le voilà dardé, Mallarmé.)

Une des principales crises qu’il traverse, et qui le bâillonne avec toute la violence possible, comme une gifle de réalité : son fils Anatole, qui est né en 1871 (« Est-ce que Maman le sait ? », s’était inquiétée la petite Vève), tombe gravement malade. Mallarmé écrit déjà à l’imparfait. « Cet enfant charmant et exquis m’avait captivé au point que je le mêle encore à tous mes projets d’avenir et à mes plus chers rêves. » « Tole » agonise longuement, et s’éteint. Le poète prend des notes « pour un tombeau d’Anatole », qui ne sera jamais écrit, mais qu’on peut lire dans la nouvelle édition, qu’il faut lire, qu’on ne peut pas ne pas lire. Des mots jetés, le misérable sursaut d’un poète : « Non, je ne puis jeter terre de l’oubli », « Que jamais yeux futurs, pleins de terre, ne se voilent de temps ». Si « la souffrance des enfants, c’est le mal absolu », comme le dit Marcel Conche, qu’est-ce que leur mort ?

C’est ici peut-être qu’il faut parler d’un autre poncif : l’inachèvement chronique dont souffrent certaines des plus grandes oeuvres de Mallarmé, et qui le fait passer pour un poète à moitié paralysé, improductif, inhibé. Et dire au contraire qu’il n’est pas d’oeuvre plus aboutie, jusque dans son inachèvement — signe, témoin, d’une exigence plus grande, presque démentielle. Vaut-il mieux, que la sienne, lire la poésie achevée, déjà morte, de Sully Prudhomme ? Projeter d’écrire, ce n’est pas écrire, peut-être, mais c’est exister. Et même les poètes existent.

Quand la célébrité est venue, vers 1891, il est demandé partout, et presque débordé. Il donne des conférences en Belgique, puis en Angleterre, dans des collèges séculaires, où on l’attend comme le Messie (mais où il est finalement regardé avec incrédulité et ennui, comme un animal de zoo, et où, nous apprend Steinmetz, sa visite provoqua le vote d’une motion selon laquelle « dorénavant, on imposerait aux conférenciers pressentis de traiter de sujets plus accessibles à tous »). Il ne prisait guère l’« époque contemporaine » (voir l’article de Philippe Sollers). Et pourtant, l’on voit à Sens une foule de petites cartes à coins arrondis, de petites feuilles en hauteur. De quoi envoyer trois phrases. Venez, ne venez pas, merci, s’il vous plaît, je vous aime, où êtes-vous...

Non loin des portraits de Rochegrosse, de Renoir, de Gauguin, on aperçoit Méry Laurent, qu’il aima longtemps (liaison évitée, ébauchée, différée, « inachevée », elle aussi), avec son visage arrondi de partout. Voici un petit mot qu’il lui envoie, écrit de sa plume élégante et rapide, qu’inquiète seulement une manière de relever la finale des mots, en crochet de scorpion :

« C’est un baiser pour ta fête, dégagé de tout bavardage, afin que tu le reçoives mieux et seule. »

Au milieu des cartes postales, toiles, photographies, portraits, registres officiels, éditions originales, manuscrits, journaux, on découvre Marie, sa femme légitime, « titulaire d’un bureau de tabac », appuyée sur une console, résignée. Parmi les tirages originaux de Carjat, de Nadar, une photo de Valéry, le disciple bien-aimé et bien-aimant, en train de ramer dans le bateau de Mallarmé : de face, jambes écartées, en costume de bain à rayures, canotier sur la tête. Même les poètes rament extrêmement.

Voici sa pipe, en écume de mer et corne, dont le fourneau semble poussé du front par un petit cheval sculpté, la pipe « d’homme sérieux qui veut fumer longtemps sans se déranger ».

Souvenirs de la vie littéraire... Les visites quotidiennes de Mallarmé à Manet, pendant dix ans. Les banquets... La trace des lycées où il enseigna, Condorcet, Janson-de-Sailly, Rollin. Les concerts plus que fréquents, les ballets... Une édition complète du « Coup de dés », mise à plat sous une vitrine, qu’il lisait si « uniment » à Valéry, et qui fut la gloire de ses derniers jours. Un mot de Vève : « Ah ! Cher monsieur Mauclair, Père est mort ce matin. On l’enterre dimanche après-midi. Geneviève Mallarmé. »

Et puis, vous pouvez sortir, aller voir une autre exposition, « Echos de Mallarmé », à l’opposé de l’archevêché. Beaucoup de calligrammes, d’enregistrements. Poésie sonore d’Henri Chopin, textes futuristes italiens, poèmes de Cummings et de Pound, des poésies spatialistes, des créations graphiques de Jean Vodaine, l’imprimeur-poète, des collages. Tout cela est venu, en droite ou courbe ligne, du « Coup de dés ».

C’était il y a cent ans ; ce « fanatique du langage », comme disait Perse de Virgile, recommande de brûler tous ses papiers. Comme Virgile. Il n’en sera rien fait. « L’Enéide » non plus n’a pas été brûlée (quoique inachevée !). Quelques heures plus tard, il est pris de convulsions, de spasmes de la glotte. Le médecin le tient dans ses bras. Mallarmé prononce « sa » dernière phrase :

« Docteur, ne trouvez-vous pas que j’ai l’air d’un coq, d’un Aïssaoua, d’un convulsionnaire ? »

Aïssaoua ! Au moment de mourir !

Jacques Drillon, Le Nouvel Observateur du 17 Septembre 1998.

- « A Mallarmé » par Renoir (1892).

« Un air de financier cossu et où il ne se sent pas. »

Quentin Meillassoux, Le Nombre et la Sirène

Fayard, 2011

Le jeune philosophe Quentin Meillassoux pense avoir déchiffré le secret du poème légendaire de Mallarmé. Une démonstration virtuose doublée d’une méditation sur l’idée d’incertitude.

Splendeurs de Mallarmé

- Quentin Meillassoux

Il y avait le Mallarmé d’Albert Thibaudet, celui de Sartre. Il y avait le Mallarmé de Rancière, celui de Milner. Il y avait le Mallarmé de Mitsou Ronat, et de bien d’autres encore : il y aura dorénavant le Mallarmé de Quentin Meillassoux.

Vous me direz pourquoi un nouveau livre sur Mallarmé aujourd’hui ? Et en quoi Mallarmé — ce mendieur d’Azur , cet aventurier de l’Absolu, ce chantre de la révolution du langage poétique — peut-il nous intéresser ?

Mallarmé nous intéresse au titre de la place qu’occupe la fiction dans nos vies. Un jour qu’un enquêteur demandait à Mallarmé pour un journal ce qu’il pensait de l’explosion à la Chambre des Députés, le poète de la rue de Rome à Paris répondit : « Je ne sais pas d’autre bombe, qu’un livre ». La réponse est un peu courte au regard du 11 septembre. Mais elle l’est moins si on la rapporte à l’acte d’écrire qui ne saurait se satisfaire d’une simple représentation de ce qui est arrivé ou pourrait arriver. La fiction n’est pas la narration. Et le poème non plus. La poésie pour Mallarmé était une tâche spirituelle. Elle est une fiction subversive, elle est un drame capable de susciter le Hasard, en tout cas de le produire, sans que le poète de son vivant, l’ait forcément voulu ou prévu.

Quentin Meillassoux est parti à la recherche de cette partition cachée dans « Le Coup de Dés » de Mallarmé...

Il a mené l’enquête à la manière d’Edgar Poe...

Son livre est éblouissant.

Il nous dévoile la nécessité stricte du Hasard... et l’absolu contingence de la fiction.

Les Nouveaux chemins de la connaissance (59’)

Avec les voix de Jacques Rancière et Alain Badiou.

Dans le cadre de la Semaine de la pop philosophie, Quentin Meillassoux revient sur le code secret du poème "le nombre et la sirène". Cette rencontre-débat s’est tenue au Centre Internationale de la Poésie Marseille, avec la participation d’Eric Aeschimann, journaliste au Nouvel Observateur. 19-10-2011.

Le code secret de Mallarmé - Quentin... par Rencontres_Place_Publique

Cf. Le « Coup de dés » enfin décodé

LIRE AUSSI :

Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, Seuil, coll. "Tel Quel", 1974. Point Seuil, n° 174.

Julia Kristeva, La révolution du langage poétique, Seuil, coll. "Tel Quel", 1974. Point Seuil, n° 174.

Marcelin Pleynet, Les voyageurs de l’an 2000, Gallimard, coll. L’infini, 2000, p. 196-225 (dans son Journal, à la date du 9 septembre 1998, Pleynet analyse les positions politiques — et les compromissions — du « Prince des poètes » après la mort de Baudelaire et sous la IIIe République naissante).

Marcelin Pleynet, Les voyageurs de l’an 2000, Gallimard, coll. L’infini, 2000, p. 196-225 (dans son Journal, à la date du 9 septembre 1998, Pleynet analyse les positions politiques — et les compromissions — du « Prince des poètes » après la mort de Baudelaire et sous la IIIe République naissante).

Archives

Stéphane Mallarmé

Un film réalisé par Éric Rohmer (1966, 27min)

pour l’Institut de la Mémoire nationale, la télévision scolaire de l’époque.

Stéphane Mallarmé est incarné par le comédien Jean-Marie Robain.

Avertissement : « Les paroles que nous mettons dans la bouche de Mallarmé sont littéralement transcrites d’un entretien avec Jules Huret publié dans L’écho de Paris en 1891 ainsi que divers écrits, lettres ou propos, antérieurs et postérieurs à cette date. Seules les questions sont fictives. »

Émission "Poésie à haute voix" diffusée le 3 février 1950 avec Pierre-Jean Jouve

- Edgar Degas : Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé dans le salon de Julie Manet, Vulaines-sur-Seine.

[3] Littérature et totalité fut tout d’abord publié dans le numéro 26 de Tel Quel (Été 1966). Il comprenait cinq "chapitres" : qu’est-ce que cela veut dire ?, la science, l’économie, le mythe, « l’interrègne ». Le nom du premier chapitre a été remplacé par « la rupture » dans la version définitive. En application manifeste du « Programme » de 1967.

[4] Sollers abordera ce qui se joue à travers tous ces noms dans les décennies qui suivront.

[5] Exposé du Groupe d’Études Théoriques de Tel Quel repris dans La dissémination.

[6] La Bible. Ancien Testament. Traduction de E. Dhorme, Gallimard, La Pléiade, tome I.

[7] Le rire de Rome, Entretiens avec Frans de Haes, Gallimard, coll. L’infini, 1992, p. 90 et suivantes.

[8] Cf. IRONIE fête ses quinze ans.

[9] Fayard, 1998.

[10] Crédit : film-documentaire.fr.

[11] Crédit : piasa.fr. Voir aussi : Paul MARSAN dit DORNAC.

Version imprimable

Version imprimable

8 Messages

Mallarmé avait plusieurs cartes en main

Mallarmé, prof d’anglais et martyr (de l’Education nationale)

par Jacques Drillon

Ses élèves lui lançaient du papier mâché, mais le poète du "Coup de dés" avait conçu des cartes animées pour s’initier à la langue d’Edgar Poe. Elles viennent d’être retrouvées et restaurées.

Il avait appris cette langue, écrit-il, « simplement pour mieux lire Poe », n’était ni licencié ni agrégé, et n’avait qu’un pauvre certificat d’aptitude (reçu neuvième sur dix). Il avait demandé le lycée de Saint-Quentin, il aura celui de Tournon, en Ardèche (1863). C’est ce que Bertrand Marchal, un professeur de la Sorbonne qui a fait aimer et comprendre Mallarmé à des centaines d’étudiants et publié son oeuvre dans la Pléiade, appelle joliment l’« éternité administrative ».

Tournon, c’est l’enfer. Mallarmé, qui enseigne en toge et toque noires, est un piètre professeur, chahuté, déplacé.

« Je suis peu respecté, écrit le poète, et même, parfois, accablé de papier mâché et de huées. »

Quand ce n’est pas de « pierres lancées ». Il revient de ses cours « hébété ».

« Monsieur Mallarmé est fort jeune, écrit l’inspecteur, et par conséquent inexpérimenté. Il entre dans trop de détails de grammaire ; il ne fait pas assez de version ; il ne fait apprendre ni assez de mots ni assez de locutions. Avec les uns, il fait faire trop d’exercices de grammaire à l’exclusion des exercices pratiques ; avec les autres, trop de ceux-ci aux dépens des autres. »

La suite sur Bibliobs du 23-11-14

Mallarmé est mort le 9 septembre 1998 à Valvins. Petit détour par le musée.

À propos d’écriture et d’expérience des limites, le XXe siècle a retenu la leçon. Liste non exhaustive voici trois sommets qui se détachent pour moi sur le ciel poétique du siècle dernier :

Artaud oui ! (il a été cité plus haut) avec sa folie épuisante parce que toujours aux confins de l’hyperlucidité

Et aussi Valéry debout toutes les aurores remplissant des bottins de notes sur tous les sujets, tous, pendant 50 ans

Et beaucoup Messiaen qui écrit ses textes surréalistes mais soutenus d’une technique d’interprétation musicale, et qui éclate les harmonies classiques au-delà des limites du désir de l’oreille, Messiaen surréaliste par excellence

http://www.youtube.com/watch?v=sMu9oOjsIOs

Lui Mallarmé qui écrit "Tout écrivain complet aboutit à un humoriste" !!!... Plaisanterie mise à part votre page Mallarmé est une mine de réflexions passionnantes, on n’en finit jamais avec Mallarmé.

http://m.youtube.com/watch?v=a1E3fYPz-40

Quelque chose que je trouve courageux, la mise en scène à nu de Hérodiade c’est-à-dire juste avec la salle l’acteur et la voix. Mallarmé voulait Hérodiade "non pas pour le théâtre mais exigeant le théâtre". Mais la réaction de la Comédie Française à qui il avait déjà proposé "l’Après-midi d’un Faune" l’avait trop dégoûté.. "On se moquerait de nous"

Alors il a repris Hérodiade "devenue poème". "J’y gagne le décor, l’ameublement.." C’est vrai que les alexandrins sont plus chargés que les vers destinés au théâtre jusque là (par exemple Racine a le lexique très économe).

En ajoutant le style si suggestif et si elliptique de Mallarmé on imagine la peur des acteurs et des metteurs en scène et des directeurs de théâtre, peur des salles vides ! Mais la mise en scène théâtrale d’Hérodiade existe (je n’en ai trouvé qu’une seule !) en playlist ici. La "Scène" commence à la troisième vidéo.

"Ouverture ancienne" est un monologue de plus d’1/4 d’heure sur deux vidéos. Le son n’est pas bon mais on entend le texte, je pense que déclamer ainsi doit demander beaucoup de répétitions.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL452B42767EB2D5CB

1. Ainsi donc Mallarmé, 19 janvier 2013, 16:51, par A.G

La "playlist" est inaccessible par ce lien bien qu’il soit correct.

On y arrive mieux par celui-ci : (troisième vidéo).

Merci pour votre témoignage hors frontières, si j’en juge par l’adresse de votre lien, mais qui n’exclus pas une grande maîtrise du français et de ses auteurs.

Outre le dossier constitué par A.G.,ci-dessus, peut-être serez vous sensible à ce livre « Mallarmé hors frontières », avec extraits en ligne sur Books.google ,

N’hésitez pas à revenir dans ce forum pour faire part de vos découvertes, coups de c ?ur ou humeur du jour.

« Oui, que la littérature existe et, si l’on veut, seule, à l’exception de tout. »

Mais injustement la littérature sait si peu ; c’est si peu ; sait redondant. Qu’elle s’expande du côté de sophie ou d’archimède ; qu’elle soit tout cela et fil d’Ariadne.. mais aussi pure et mal armée.

La suite dans la langue des Meninas et du sudisme :

Pero el decir, que sea estilo y forma y fondo, desintoxicar o despertar ansíe ; sin pretensión de literatura sólo, al uso y al desuso vanos ; confluir de razón no cientista ni exclusiva y de sentir artístico intuitivo y que no quiera ser sistema ni todo -el todo casi siempre es menos que sus algos ; amigos -y enemigos- de Sofía- y sí hilo de Ariadna, hacia una plenitud que esfuerzo cuesta y es difícil ; prevenido el aspirante a decidor sea, de la tendencia autónoma de palabras que exaltan o describen a menudo estrictamente lo que quieren ; que no con sobrepeso por obvias o por fatuas sean, ni por raras ; comidas y cenadas poco y de sonrisa amena, no cerrada, a pesar de infortunio y de mal viento.

Voir en ligne : http://lit-et-raire.blogspot.com.es/

Malarmé ; mais en quoi donc ? Quelle était l’arme qui lui manquait donc, dont l’absence triste et récurrente marquait le ton sans pair et le débordement des mots , le fleuve en crue marqueur géographique et emporteur de maux, des autres.., mais toujours mince ; histoire ou géographie de faire sens sans vraiment faire, à première vue comme l’amour soudain mais long et qui demeure ?

Voir en ligne : http://lit-et-raire.blogspot.com.es/