Cahiers de Colette Librairie

Lecture intégrale de Eden, Eden, Eden de Pierre Guyotat à l’occasion du 50ème anniversaire de sa parution le 9 septembre 2020

Il y a cinquante ans, en septembre 1970, Pierre Guyotat, décédé dans la nuit du 6 au 7 février 2020, publiait Éden, Éden, Éden, un des livres les plus subversifs de la littérature du XXe siècle dont Philippe Sollers pouvait dire : « le texte que signe Pierre Guyotat ne s’est pas produit par hasard en France, 1968 », « rien de tel n’a été risqué depuis Sade », ou encore : « un texte placé sous interdiction sexuelle cite la loi à comparaître au déchiffrement de son ressort inconscient : LA LOI EST PORNOGRAPHIQUE ».

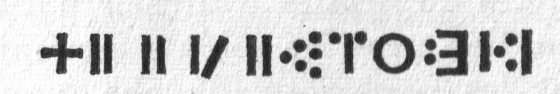

- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves

- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.

Août 2018. Pierre Guyotat publie Idiotie, récit dans lequel il revient sur ses années de jeunesse et son passage à l’âge d’homme (1957-1962). Dans un entretien du 6 septembre 2018, évoquant les années qui ont suivi, années de "militantisme", communiste, puis gauchiste, Guyotat déclare : « c’est une époque qui m’est chère ». Nous sommes autour de mai 68. Alors qu’aujourd’hui, cette période, de tentative d’éradication en commémoration mortifère, peut sembler bien lointaine, n’est-il pas nécessaire de rappeler l’effervescence qui agitait alors la scène politique et "littéraire" ? Je republie, après l’avoir complété, ce dossier que j’avais mis en ligne, d’un seul mouvement, le 22 mars 2010.

Pierre Guyotat publie un nouveau livre, Arrière-fond (Gallimard, mars 2010). En attendant d’y revenir [1], l’occasion nous est donnée de faire retour sur la période — si lointaine, si proche — où les préoccupations de cet écrivain d’une exigence rare rencontraient celles de Tel Quel, notamment celles de Jacques Henric et de Philippe Sollers. Il y a quarante ans donc...

Guyotat 1967-1972

Octobre 1967 : parution de Tombeau pour cinq cent mille soldats. Le livre échappe de peu à la censure : mais le général Massu l’interdit dans toutes les casernes françaises d’Allemagne. Déjà connu et reconnu sur manuscrit, le livre rend son auteur immédiatement célèbre.

Octobre 1967 : parution de Tombeau pour cinq cent mille soldats. Le livre échappe de peu à la censure : mais le général Massu l’interdit dans toutes les casernes françaises d’Allemagne. Déjà connu et reconnu sur manuscrit, le livre rend son auteur immédiatement célèbre.

Michel Leiris écrira : « J’ai dit avoir apporté Tombeau pour cinq cent mille soldats à Picasso, tenant absolument à ce qu’il en prenne connaissance. Cela ne me serait pas venu à l’esprit si je n’avais considéré que ce livre présente un intérêt littéraire assez grand pour qu’un homme engagé aussi constamment dans son travail que l’est Picasso passe quelques heures à le lire ».

Jean Paulhan déclare : « Monsieur Guyotat n’est pas sans génie. C’est un génie quelque peu brutal et systématique, mais qui mérite d’être encouragé ».

Dans Le Nouvel Observateur, l’écrivain et sociologue Jean Duvignaud se fait l’interprète de beaucoup en écrivant : « Voici un livre qui a déjà été discuté avec passion avant même d’avoir été publié [...] il s’agit d’un poème épique en prose, d’un pamphlet lyrique, d’un de ces ouvrages « incasables » qui ne ressemblent à aucun mais bouleversent la littérature... » ; « [...] on rencontre rarement chez un écrivain de vingt-cinq ans une aussi grande maîtrise dans le déchaînement de la violence et le contrôle des cauchemars — sauf chez Miller ou chez Lawrence. » ; « [...] il y faut le talent (disons le talent par pudeur) pour contrôler cette fantastique hystérie de la violence et du désir [...] » ; « [...] les jeux de la sophistique critique sont réduits à néant quand paraît une oeuvre comme le Tombeau. »

1967-1968 : nouveau voyage de Pierre Guyotat dans le Sahara jusqu’au Niger. Rapprochement de Tel Quel.

1967-1968 : nouveau voyage de Pierre Guyotat dans le Sahara jusqu’au Niger. Rapprochement de Tel Quel.

Mai 1968 : arrêté à deux reprises. Après le discours du Général de Gaulle désignant et menaçant le P.C.F., il adhère à ce parti, qu’il quittera en 1971 [2].

Mai 1968 : arrêté à deux reprises. Après le discours du Général de Gaulle désignant et menaçant le P.C.F., il adhère à ce parti, qu’il quittera en 1971 [2].

De l’été 1968 au printemps 1969, rédaction d’Éden, Éden, Éden.

De l’été 1968 au printemps 1969, rédaction d’Éden, Éden, Éden.

Février 1969 : publication, dans Tel Quel n° 36, d’un extrait du roman sous le titre de Bordels Boucherie (écrit du 13 au 18 août 1968).

Février 1969 : publication, dans Tel Quel n° 36, d’un extrait du roman sous le titre de Bordels Boucherie (écrit du 13 au 18 août 1968).

Septembre 1970 :

Septembre 1970 :

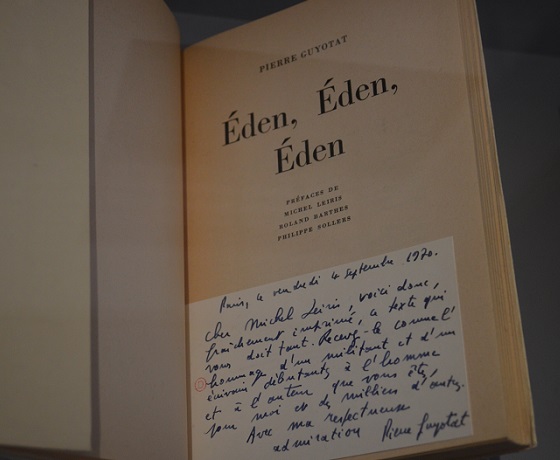

- 1ère édition, septembre 1970.

parution chez Gallimard d’Éden, Éden, Éden avec trois préfaces de Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers. Sollers : « Éden, Éden, Éden : rien de tel n’a été risqué depuis Sade. » Le 7 septembre, Michel Foucault écrit dans Le Nouvel Observateur un article prémonitoire : « Il y aura scandale, mais... »

Un mois après sa parution, le livre est, par arrêté du Ministre de l’Intérieur signé du Directeur de la Police Nationale, frappé d’une triple interdiction : affichage, publicité, mineurs. Une pétition internationale à l’initiative de Jérôme Lindon, directeur des Éditions de Minuit [3], est signée par Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Pierre Boulez, Michel Leiris, Dionys Mascolo, Claude Mauriac, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Claude Simon, Michel Butor, Jean Cayrol, Jacques Derrida, Marguerite Duras, Michel Foucault, Claude Ollier, Roger Pinget, Marcelin Pleynet, Alain Robbe-Grillet, Maurice Roche, Philippe Sollers, Paule Thévenin, Jean Thibaudeau, François Wahl, Kateb Yacine [4] ; une question orale de François Mitterrand à l’Assemblée Nationale, une intervention écrite du président Pompidou auprès de son ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, restent sans effet.

Le livre suscite de très vives polémiques dans la presse française, européenne et américaine : les avant-gardes, qui le soutiennent, seront très influencées par ce livre dont Michel Foucault déclare dans une interview au Japon : « Guyotat a écrit un livre dans une langue d’une totale nouveauté. Je n’ai jamais lu quelque chose de semblable dans aucune littérature. Personne n’a jamais parlé comme il parle ici. »

Claude Simon (prix Médicis 1967 pour son roman Histoire) démissionne du jury du prix Médicis, qui, à une voix près, n’a pas couronné Éden, Éden, Éden. « Il m’a été fait violemment grief de mon intention de donner ma voix à Pierre Guyotat pour son roman Eden, Eden, Eden, que je considère comme une œuvre littéraire rigoureuse, austère même, et de tout premier plan. [...] Je trouve, moi, étonnant et pour le moins regrettable qu’une assemblée d’écrivains [...] ne saisisse pas l’occasion qui lui était offerte, en couronnant un ouvrage pratiquement interdit par une mesure administrative parfaitement arbitraire, de manifester ainsi son attachement aux plus élémentaires libertés d’expression. »

Claude Simon (prix Médicis 1967 pour son roman Histoire) démissionne du jury du prix Médicis, qui, à une voix près, n’a pas couronné Éden, Éden, Éden. « Il m’a été fait violemment grief de mon intention de donner ma voix à Pierre Guyotat pour son roman Eden, Eden, Eden, que je considère comme une œuvre littéraire rigoureuse, austère même, et de tout premier plan. [...] Je trouve, moi, étonnant et pour le moins regrettable qu’une assemblée d’écrivains [...] ne saisisse pas l’occasion qui lui était offerte, en couronnant un ouvrage pratiquement interdit par une mesure administrative parfaitement arbitraire, de manifester ainsi son attachement aux plus élémentaires libertés d’expression. »

« Affaire dans l’affaire, a-t-on pu écrire,

« Affaire dans l’affaire, a-t-on pu écrire,

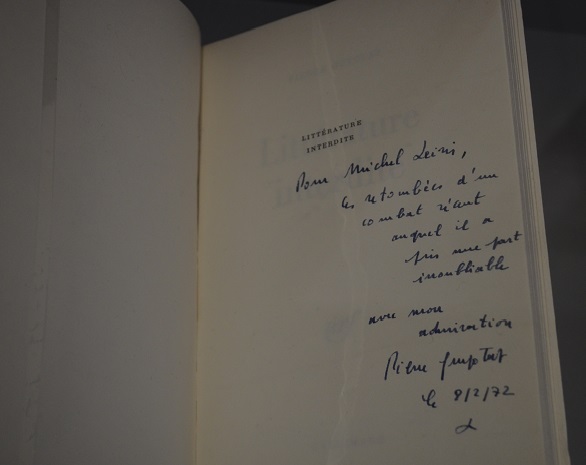

- 1ère édition, mars 1972

(puisque Guyotat passe à côté du Médicis comme Louis-Ferdinand Céline était passé à côté du Goncourt pour son Voyage), qui se double d’une crise dans une crise, entre Tel Quel et Les Lettres françaises, toutes deux d’obédience communiste. Pierre Guyotat, encore membre du parti à cette époque, est violemment dénoncé par Les Lettres françaises, hebdomadaire dirigé par Louis Aragon et Pierre Daix, comme « un obsédé de l’acte sexuel, un maniaque délirant ou un "truqueur" ». À noter toutefois que la presse communiste est divisée, puisque L’Humanité prend la défense du livre, et que La Nouvelle Critique ouvrira alternativement ses colonnes à ses opposants et à ses détracteurs. » [5].

Octobre 1971 : Maurice Blanchot évoque dans L’Amitié : « [...] l’interdiction qui a frappé Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, livre non pas scandaleux, mais seulement trop fort. » [6].

Octobre 1971 : Maurice Blanchot évoque dans L’Amitié : « [...] l’interdiction qui a frappé Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, livre non pas scandaleux, mais seulement trop fort. » [6].

Février 1972 : Pierre Guyotat et Jacques Henric démissionnent du PCF.

Février 1972 : Pierre Guyotat et Jacques Henric démissionnent du PCF.

Mars 1972 : Littérature interdite présente un dossier relatif à l’interdiction d’EEE (essentiellement des entretiens de Guyotat et des articles suscités par le roman) [7].

Mars 1972 : Littérature interdite présente un dossier relatif à l’interdiction d’EEE (essentiellement des entretiens de Guyotat et des articles suscités par le roman) [7].

Après le colloque de Cerisy consacré à Artaud-Bataille où il lit Langage du corps (juillet 1972) [8], Pierre Guyotat s’éloignera de Tel Quel.

Après le colloque de Cerisy consacré à Artaud-Bataille où il lit Langage du corps (juillet 1972) [8], Pierre Guyotat s’éloignera de Tel Quel.

Avril 1973 : Bond en avant, pièce de théâtre de Pierre Guyotat est mis en scène par l’auteur et Alain Ollivier à La Rochelle. Silence de Tel Quel [9].

Avril 1973 : Bond en avant, pièce de théâtre de Pierre Guyotat est mis en scène par l’auteur et Alain Ollivier à La Rochelle. Silence de Tel Quel [9].

En 1975, à la sortie de Prostitution, Sollers écrira un nouvel article sur L’effet Guyotat dans Le Nouvel Observateur. Il y écrit : « il n’y a aucun moyen de parler de Prostitution avec rigueur si ce n’est dans la perspective analytique » / « Ce n’est pas un livre que vous avez à lire : c’est une question sur votre inconscient. »

En 1975, à la sortie de Prostitution, Sollers écrira un nouvel article sur L’effet Guyotat dans Le Nouvel Observateur. Il y écrit : « il n’y a aucun moyen de parler de Prostitution avec rigueur si ce n’est dans la perspective analytique » / « Ce n’est pas un livre que vous avez à lire : c’est une question sur votre inconscient. »

Mars 1977 : des extraits de Cassette 33 longue durée sont publiés en mars 1977 dans la revue Minuit (n° 23) [10].

Mars 1977 : des extraits de Cassette 33 longue durée sont publiés en mars 1977 dans la revue Minuit (n° 23) [10].

30 décembre 1981 : l’interdiction d’Eden, Eden, Eden est levée.

30 décembre 1981 : l’interdiction d’Eden, Eden, Eden est levée.

1983 : Guyotat publie A la sueur de mon sexe dans L’Infini n° 1 (Hiver 1983) et Le Livre (extraits) dans L’Infini n° 2 (Printemps 1983).

1983 : Guyotat publie A la sueur de mon sexe dans L’Infini n° 1 (Hiver 1983) et Le Livre (extraits) dans L’Infini n° 2 (Printemps 1983).

Eden, Eden, Eden

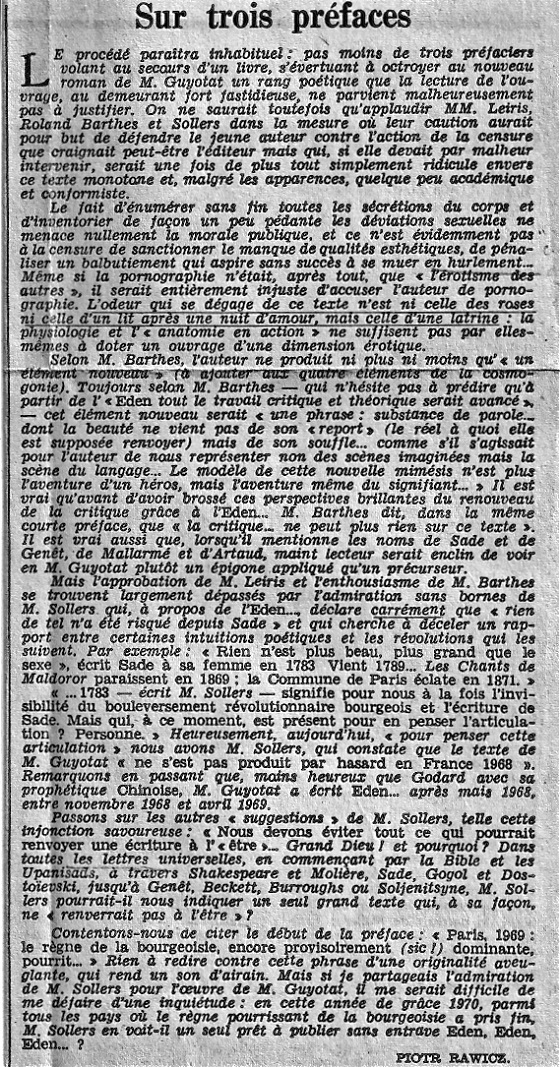

Les trois préfaces

Trois fois dit, comme pour mieux enfoncer le clou, le mot « éden » annonce — dès le seuil de ce livre — que ce n’est pas un enfer, non plus d’ailleurs qu’un paradis, que Pierre Guyotat se propose de faire visiter.

Maints lecteurs, certes, seront rebutés par ce qu’un pareil livre a d’abrupt et (si l’on veut) de choquant, vu les règles de savoir· vivre littéraire auxquelles notre société reste soumise, en dépit de bien des entorses ! Mais n’est-ce pas, justement, par son absolu défaut de concessions — soit d’un côté soit de l’autre - qu’un tel ouvrage fait tache sur la quasi-totalité de la production d’aujourd’hui ?

Maniaquement, estimeront les plus sévères, l’auteur suit son idée ou, plutôt, s’engage à fond dans l’infini d’un discours qui ne prétend rien démontrer, ne cherche pas à « raconter », mais vise simplement à montrer ou, plus exactement, à piéger le lecteur par le moyen d’un compte rendu minutieux, qui dénote chez Pierre Guyotat — quelque opinion qu’on puisse avoir de son œuvre — à tout le moins une capacité d’halluciner à quoi n’atteignent que fort peu d’écrivains.

De ce texte, dont la note presque exclusive est un érotisme exacerbé, cartes sur table au point qu’il peut paraître aussi sordide qu’un étalage de pièces à conviction sur un bureau de magistrat ou de policier, il est certain qu’une poésie sans complaisance se dégage. Cela, parce que les choses y sont prises sur un mode auquel les nuances psychologiques sont étrangères et qu’on ne peut même pas qualifier de « biologique » (ce qui serait trop restrictif et risquerait en outre de suggérer un vitalisme tout proche du panthéisme), mode qui est en vérité celui du contact pur et nu — exempt de toute interprétation faisant écran — avec des corps vivants et les objets fabriqués qui constituent leurs coques ou leurs appendices.

Mis en jeu de façon égalitaire ou peu s’en faut, êtres et choses sont, en effet, donnés ici pour rien de plus que ce qu’ils sont dans la réalité stricte de leur présence physique, animée ou inanimée : hommes, bêtes, vêtements et autres ustensiles jetés dans une mêlée en quelque sorte panique, qui évoque le mythe de l’éden parce qu’elle a manifestement pour théâtre un monde sans morale ni hiérarchie, où le désir est roi et où rien ne peut être déclaré précieux ou répugnant.

Poésie implicite, que relaye parfois une poésie explicite : ces moments où, au-dessus du magma qu’agite seule la quête d’assouvissement que mène chacun des protagonistes, une parole humaine se fait jour, d’autant plus émouvante qu’elle semble émerger — comme par miracle — d’une couche d’existence où toute parole est abolie.

Michel Leiris.

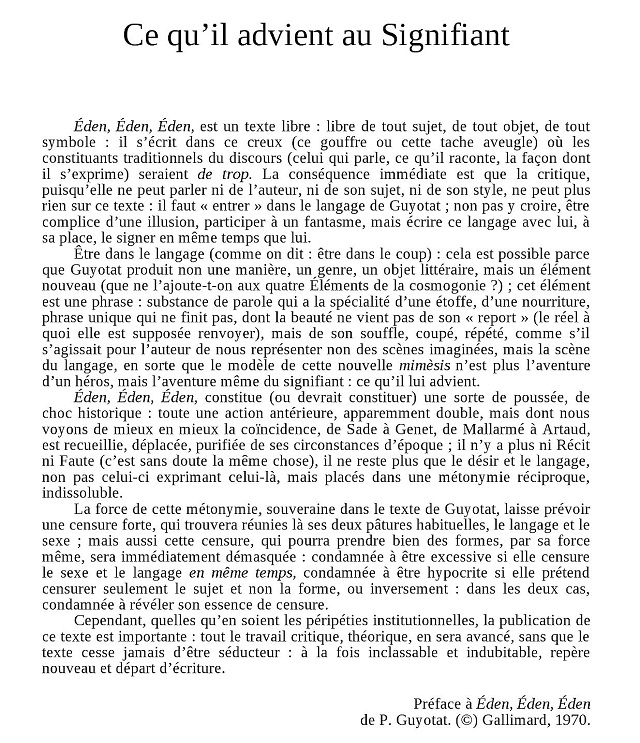

Roland Barthes.

ZOOM : cliquer sur l’image

17.. / 19..

(suggestions)

« rien n’est plus beau, plus grand que

le sexe et, hors du sexe, il n’est point de salut. »

Sade, Lettre à sa femme

(Vincennes, 25 juin 1783).

0. — Paris, 1969 : le règne de la bourgeoisie, encore provisoirement dominante, pourrit ; son idéologie est clôturée de partout. La lutte n’en sera pas moins longue, complexe.

1. — Éden, Éden, Éden : rien de tel n’a été risqué depuis Sade. Ce qui veut dire : la possibilité existe maintenant dans l’histoire de lire entièrement Sade ; une autre histoire s’ouvre que celle où Sade aura désigné un point d’aveuglement radical ; il faut lire Éden, Éden, Éden autrement qu’en rapport avec Sade.

2. — Nous pouvons proposer des dates : elles nous donneraient les premiers éléments d’une histoire analytique de la façon dont le sexe a pu commencer à s’écrire découpant ainsi le revers de tous nos discours. Par exemple, 1783, en exergue, signifie pour nous à la fois l’invisibilité du bouleversement révolutionnaire bourgeois et l’écriture enfermée, ineffaçable de Sade. Mais qui, à ce moment, est présent pour en penser l’articulation ? Personne.

Or il s’agit ici de suggérer que si la place où ces lignes se manifestent aujourd’hui (1970) n’est pas nécessairement occupée par une prévision infaillible, pourtant, et du fait même de la continuité discontinue de la révolution au travail — cette fois devenue celle, sans sujet, des masses — et d’une écriture matérialiste qui la double de plus en plus consciemment, nous sommes à nouveau, mais de manière transformée, en période d’imminence historique. Le texte de Sade serait ainsi à situer sur reb9rd immédiatement antérieur d’un anneau temporel en train de se refermer. Autre exemple : on peut considérer que la lecture de Sade a seulement été assurée en 1931, lorsque Maurice Heine écrit : « Il faut plaindre ceux qui, de cet effort exemplaire vers la plus féroce analyse de l’être ne peuvent ou ne veulent retenir que des obscénités à leur taille. Certes la brutale clarté projetée sur les replis les moins avoués e ce qu’il est convenu d’appeler l’âme, doit leur paraître plus insupportable encore que la lumière tamisée des conceptions psychanalytiques. » Cette phrase, naturellement, a vieilli. Nous devons éviter tout ce qui pourrait renvoyer une écriture à « l’être ». Par ailleurs, la psychanalyse est devenue, ou redevenue, l’enjeu d’un combat fondamental. Cependant qui, aujourd’hui, face à Éden, Éden, Éden, devrons-nous plaindre ?

3. — Autre illustration. Blanchot écrit, plus près de nous :« Avec Sade - et à un très haut point de vérité paradoxale - nous avons le premier exemple (mais y en eut-il un second ?) de la manière dont écrire, la liberté d’écrire, peut coïncider avec la liberté réelle quand celle-ci entre en crise et provoque une vacance d’histoire. » Ici, nous ajouterons simplement pour qui veut comprendre : le texte que signe Pierre Guyotat ne s’est pas produit par hasard en France, 1968.

4. — L’entrelacement histoire / écriture (et non pas, abstraitement, « l’écriture »). Sa base : le matérialisme historique. La lutte des classes et le sexe comme fils rouges permettant de le déchiffrer. 1869 : Les Chants de Maldoror. 1871 : La Commune de Paris. 1884 : L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, où Engels note : « Nous marchons maintenant à une révolution sociale dans laquelle les fondements économiques actuels de la monogamie disparaîtront tout aussi sûrement que ceux de son complément :la prostitution. » Cet entrelacement appelle sa science.

5. — Ne pas oublier ceci, que n’oublie pas une seconde la force surprenante gouvernant Éden, Éden, Éden : « la radicale inadéquation de la pensée au sexe, à laquelle il faut se tenir, sous peine d’être victime de ce dont Freud menaçait Jung : à savoir "le flot de fange de l’occultisme" » (Lacan).

6. — Récuser simultanément la censure et la contre-censure, l’une morale, l’autre psychologique. C’est-à-dire l’exploitation de la représentation sexuelle ( la sexualité au lieu du sexe). Empêcher de manière obstinée, en se répétant autant qu’il faudra, toute sublimation et en particulier celle qui croit pouvoir se présenter sous une pseudo-nudité. Censure : refoulement au premier degré. Contre-censure : refoulement au second degré (préciosité, érotisme).

7. — Affirmer sans relâche la base matérialiste. Or le matérialisme est encore dominé et ne peut par conséquent s’indiquer que sous le masque d’une monstruosité dont personne n’a encore idée car elle n’est, finalement, plus monstrueuse : d’une évidence complète, au contraire, comme l’infinité même de l’univers. Comme l’ébranlement appelé, en son temps, dionysiaque :« Vêtu de la nébride sacrée, il recherche le sang des boucs agonisants, avec un appétit glouton pour la chair crue » (Euripide). Mais sans aucun mythe, sans aucun dieu. Dans un retour sans fin d’animal. Dans la seule explosion désertique écrite.

8. — Prendre en charge le meurtre généralisé de toute sexualité, propre ou impropre, dans sa revendication limitée : accepter telle ou telle sexualité, c’est croire à l’adéquation, impossible, de la pensée au sexe. Contre tout ce qui veut se montrer en restant caché, contre tout ce qui veut se cacher en croyant se montrer. Meurtre contre la jouissance sur fond de propriété.

9. — Étendre les pouvoirs d’une seule phrase au fourmillement matériel, divisé, emporté par une pulsion incessante. Mécanique organique et céleste, biologique, chimique, physique, astronomique. « Les sciences de la nature engloberont plus tard les sciences de l’homme de même que les sciences humaines engloberont les sciences naturelles, en sorte qu’il n’y aura plus qu’une seule science. » (Marx). Dès la première page d’Éden, Éden, Éden, voici ce théâtre inouï : silex, épines, sueur, huile, orge, blé, cervelle, fleurs, épis, sang, salive, excréments... Voici l’espace d’or des matières et des corps, indéfiniment transmutables, rythmiques.

10. — Donc : « Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles retenus, les nouveau-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violets : » [11]

Eden, Eden, Eden

Extraits

- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves

- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.

« / Les soldats, casqués, jambes ouvertes, foulent, muscles retenus, les nouveaux-nés emmaillotés dans les châles écarlates, violets : les bébés roulent hors des bras des femmes accroupies sur les tôles mitraillées des G.M.C. ; le chauffeur repousse avec son poing libre une chèvre projetée dans la cabine ; / au col Ferkous, une section du RIMA traverse la piste ; les soldats sautent hors des camions ; ceux du RIMA se couchent sur la caillasse, la tête appuyée contre les pneus criblés de silex, d’épines, dénudent le haut de leur corps ombragé par le garde-boue ; les femmes bercent les bébés contre leurs seins : le mouvement de bercée remue renforcés par la sueur de l’incendie les parfums dont leurs haillons, leurs poils, leurs chairs sont imprégnés : huile, girofle, henné, beurre, indigo, soufre d’antimoine — au bas du Ferkous, sous l’éperon chargé de cèdres calcinés, orge, blé, ruchers, tombes, buvette, école, gaddous, figuiers, mechtas, murets tapissés d’écoulements de cervelle, vergers rubescents, palmiers, dilatés par le feu, éclatent : fleurs, pollen, épis, brins, papiers, étoffes maculées de lait, de merde, de sang, écorces, plumes, soulevés, ondulent, rejetés de brasier à brasier par le vent qui arrache le feu, de terre ; les soldats assoupis se redressent, hument les pans de la bâche, appuient leurs joues marquées de pleurs séchés contre les ridelles surchauffées, frottent leur sexe aux pneus empoussiérés ; creusant leurs joues, salivent sur le bois peint ; ceux des camions, descendus dans un gué sec, coupent des lauriers-roses, le lait des tiges se mêle sur les lames de leurs couteaux au sang des adolescents éventrés par eux contre la paroi centrale de la carrière d’onyx ; les soldats taillent, arrachent les plants, les déracinent avec leurs souliers cloutés d’autres shootent, déhanchés : excréments de chameaux, grenades, charognes d’aigles ;[…] »

« /le mirador surplombe la palmeraie calcinée ; la sentinelle peuhl, iris jaune glissant sur le globe bleu, laine crânienne ensuée, bascule le projecteur : le faisceau fouaille les chairs ensuées des soldats arc-boutés sur la femme ; la sentinelle broie son membre dans son poing, tourne le projecteur : le faisceau traverse le lit asséché de l’oued, saisit une vibration, sous le zéphir, des lauriers-roses empoussiérés : une troupe de chacals y déchire une charogne d’âne […] ; la sentinelle roule le projecteur sur le châssis, le faisceau arde les seins qui palpitent, pubescents, semés de sucre sous les pans encrassés du treillis […] ; la sentinelle, du poing, fait pivoter le projecteur vers la stratosphère… »

« …sous le surplomb du roc, les soldats soufflent sur un feu de branches dressé sur la bouche ouverte d’une femme morte […] ; je frotte ma poitrine à la toison de son sexe, une alouette y est prise ; à son cri, chaque fois que ma poitrine pèse sur le corps, jaillissent des larmes sur mes yeux ; un sang chaud ruisselle hors de mes oreilles ; la pluie d’excréments éclabousse le rocher ; les sangs, dans la vasque, brûlent, bouillonnent ; un jeune rebelle, ses pieds nus enduits de poudre d’onyx, ses lèvres de farine, sort de terre, se penche sur la vasque, plonge sa tête, ses poings […] ; au camp, les femmes pèsent sur les barrières, le sexe des soldats se tend vers leurs mères, venues de métropole, sur ordre de l’État-major, pour les Fêtes du Servage ; ma mère, je l’emporte dans ma chambrée de bambou, je la couche sur la litière de paille empoisonnée ; tête, épaules plongées sous sa robe, je mange les fruits, les beignets d’antilope sur son sexe tanné tandis qu’elle, fatiguée par le voyage en cale, en benne, s’endort ; à l’aurore, elle s’est échappée de dessous mon corps ; étreinte par les soldats sous le mirador où je veille éjaculant, leurs genoux la renversent sur le sable… »

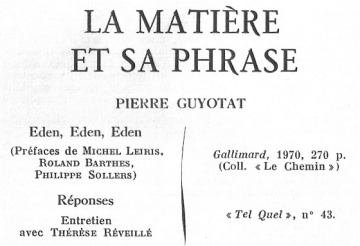

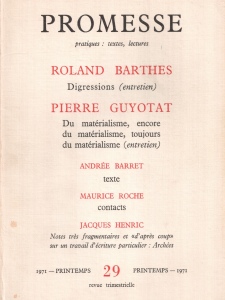

A propos d’Eden, Eden, Eden vous trouverez ci-dessous l’article de Michel Foucault du 9 septembre 1970, les entretiens de Pierre Guyotat publiés dans la revue Tel Quel à l’automne 1970 et dans la revue Promesse au printemps 1971, ainsi que la longue analyse parue dans le numéro 290 de Critique en juillet 1971 sous le titre La matière et sa phrase [12]. Ce qui frappe dans tous ces textes est l’accent mis sur la sortie de la "représentation" et du sujet "psychologique", sur le matérialisme, le corps, le sexe et sur le rôle primordial assigné au lecteur.

Guyotat parle de Michel Leiris

Mais auparavant il faut revenir sur la rencontre de Pierre Guyotat avec Michel Leiris — écrivain aujourd’hui trop méconnu (anti-spectaculaire). Cette rencontre se situe au milieu des années 60. Guyotat en parlait avec Alain Veinstein le 22 janvier 2009 [13]. Il évoque le voyage à Cuba de 1967. La personnalité discrète et attachante de Leiris, son rôle important, mais aussi celui de Sollers, au moment de la publication d’Eden, Eden, Eden, et, surtout, le très grand écrivain qu’était Leiris, notamment à travers L’Afrique fantôme et les volumes de La règle du jeu [14].

- Exposition Leiris & Co. Centre Pompidou-Metz.

Paris, ce vendredi 4 septembre 1970

Cher Michel Leiris, voici donc, fraîchement imprimé, ce texte qui vous doit tant. Recevez-le comme l’hommage d’un militant et d’un écrivain débutants à l’homme et à l’auteur que vous êtes, pour moi et des milliers d’autres.

Avec ma respectueuse admiration. Pierre Guyotat

- Exposition Leiris & Co. Centre Pompidou-Metz.

Photos A.G., 09-09-15.

Pour Michel Leiris,

les retombées d’un combat récent auquel il a pris une part inoubliable

avec mon admiration

Pierre Guyotat le 9/2/72.

« Il y aura scandale, mais... »

par Michel Foucault

Ce livre, vous le savez bien, sera moins facilement reçu que le « Tombeau ». Il y manque ce bruit de guerre qui avait permis à votre premier roman d’être entendu. On veut que la guerre ne soit qu’une parenthèse, le monde interrompu ; et à cette condition on admet que tous les extrêmes s’y rencontrent. Je me demande si le « Tombeau » n’est pas passé à la faveur d’une fausse dramatisation ; on a dit : c’est l’Algérie, c’est l’occupation, alors que c’était le piétinement de toute armée, et le brouhaha infini des servitudes. On a dit : c’est le temps où nous étions coupables, nous nous y reconnaissons, nous voilà donc innocents, alors que ces coups, ces corps, ces blessures dans leur nudité, loin d’être une image de la morale, valaient pour le signe pur de la politique. A l’abri de la grande excuse guerrière, ce que vous racontiez nous parvenait allégé comme un chant du lointain. Votre triple « Eden » reprend le même discours, mais à la plus petite distance possible, au-dessous des limites de l’accommodation. On ne peut plus voir, on ne peut plus imaginer le lieu où vous parlez et d’où nous viennent ces phrases, ce sang : brouillard de l’absolue proximité.

Ce livre, vous le savez bien, sera moins facilement reçu que le « Tombeau ». Il y manque ce bruit de guerre qui avait permis à votre premier roman d’être entendu. On veut que la guerre ne soit qu’une parenthèse, le monde interrompu ; et à cette condition on admet que tous les extrêmes s’y rencontrent. Je me demande si le « Tombeau » n’est pas passé à la faveur d’une fausse dramatisation ; on a dit : c’est l’Algérie, c’est l’occupation, alors que c’était le piétinement de toute armée, et le brouhaha infini des servitudes. On a dit : c’est le temps où nous étions coupables, nous nous y reconnaissons, nous voilà donc innocents, alors que ces coups, ces corps, ces blessures dans leur nudité, loin d’être une image de la morale, valaient pour le signe pur de la politique. A l’abri de la grande excuse guerrière, ce que vous racontiez nous parvenait allégé comme un chant du lointain. Votre triple « Eden » reprend le même discours, mais à la plus petite distance possible, au-dessous des limites de l’accommodation. On ne peut plus voir, on ne peut plus imaginer le lieu où vous parlez et d’où nous viennent ces phrases, ce sang : brouillard de l’absolue proximité.

Le « Tombeau », malgré l’apparence, était hors chronologie : on l’a méconnu en essayant d’y inscrire une date. « Eden » (par définition) est hors lieu ; mais je pense, bien qu’on essaiera de le réduire en lui trouvant une patrie : ce sera le corps (le corps, c’était, dans la pensée d’hier, une élégance « matérialiste » pour sauver le sujet, le moi, l’âme). Pourtant c’est d’en deçà du corps que votre texte nous arrive : surfaces, éclatements, ouvertures - blessures, vêtements et peaux qui se retournent et s’inversent, liquides blancs et rouges, « ruissellement du dehors éternel ».

J’ai l’impression que vous rejoignez par là ce qu’on sait de la sexualité depuis bien longtemps mais qu’on tient soigneusement à l’écart pour mieux protéger le primat du sujet, l’unité de l’individu et l’abstraction du « sexe » : qu’elle n’est point à la limite du corps quelque chose comme le « sexe », qu’elle n’est pas non plus, de l’un à l’autre, un moyen de communication, qu’elle n’est pas même le désir fondamental ou primitif de l’individu, mais la trame même de ses processus lui est largement antérieure ; et l’individu, lui, n’en est qu’un prolongement précaire, provisoire, vite effacé ; il n’est, en fin de compte, qu’une forme pâle qui surgit pour quelques instants d’une grande souche obstinée, répétitive. Les individus, des pseudopodes vite rétractés de la sexualité. Si nous voulions savoir ce que nous savons, il faudrait renoncer à ce que nous imaginons de notre individualité, de notre moi, de notre position de sujet. Dans votre texte, c’est peut-être la première fois que les rapports de l’individu et de la sexualité sont franchement et décidément renversés ; ce ne sont plus les personnages qui s’effacent au profit des éléments, des structures, des pronoms personnels, mais la sexualité qui passe de l’autre côté de l’individu et cesse d’être « assujettie ».

En approchant de ce point vous avez été contraint de dépouiller ce qui rendait le « Tombeau » accessible ; il vous a fallu faire éclater toutes les formes et tous les corps, accélérer toute la grande machinerie de la sexualité et la laisser se répéter sur la ligne droite du temps. Vous vous promettez, je le crains (j’allais dire : je l’espère, mais c’est trop facile quand il s’agit d’un autre) bien de l’opposition... Il y aura scandale, mais c’est d’autre chose qu’il s’agit.

Michel Foucault, Le Nouvel Observateur du 7 septembre 1970.

Septembre 1970.

Crédit : Ph. Forest, Histoire de Tel Quel.

ZOOM : cliquer sur l’image

QUESTION : Dès les premières lignes de votre texte, Eden, Eden, Eden une violence égale à celle de Tombeau pour cinq cent mille soldats éclate : d’abord violence guerrière et sexuelle, puis peu à peu d’autres formes de cette violence : prostitution, servage. La violence sous toutes ces formes, on la trouvait dans Tombeau ; cette violence en son temps, a frappé, elle a choqué, voire écoeuré. Avec Eden, Eden, Eden, quelque chose, et d’importance, a changé : le prestige des préfaciers, Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers, en témoigne. Quel est le rapport de ce texte à Tombeau ? Comment d’emblée lire ce texte ? Que répondriez-vous aux tenants d’une littérature "tranquille" ?

RÉPONSE : Eh bien, j’ai donc écrit un texte après Tombeau, ceci n’est pas une lapalissade : pour un certain nombre de personnes irresponsables, mêlées de trop près au travail de l’auteur (cette foule interlope de névropathes, ratés du grand journalisme, de l’édition, de la littérature, de la politique, de l’enseignement, de l’administration et de toute église, ratés retraités du trotskysme, ratés retraités du stalinisme, ratés retraités du sionisme : "directeurs" littéraires usurpant le dur travail de lecteurs sous-payés, critiques "favorables" ou non, oubliant tout égard dû à un travail de préparation, de rédaction, de défense qui engage non pas l’ "être" mais le corps tout entier en lui portant des coups indélébiles ), un livre, surtout fort, peut tenir du "miracle" ; on craint donc que le "miracle" ne se reproduise plus, on espère au mieux qu’il se reproduira sous la même forme ; mais quand le "thaumaturge" change de main... !

Un livre n’est pas un miracle, l’auteur n’est pas un thaumaturge, Eden, Eden, Eden (terminé dès avril 1969) est une suite logique à mon travail de Tombeau. Il est évident que les événements de mai 1968 en durcissant la situation politique, ont durci aussi les textes et le combat qui se mène autour d’eux. Il n’y a du reste que les médiocres pour un parler d’"inféodation" à un parti ou à une théorie : Eden, Eden, Eden, qu’on se plaît aujourd’hui à présenter comme une aggravation de Tombeau jugé en son temps comme mausolée à l’anarchie et au lyrisme, a pourtant été écrit après mon adhésion progressive d’une part au communisme, d’autre part aux thèses de Tel Quel. Il faut, justement, sans cesse réaffirmer la scientificité du texte, pour prévenir, dès aujourd’hui, d’éventuelles — mais bien improbables, à considérer l’extrême gravité avec laquelle les problèmes de la relation du politique au culturel sont aujourd’hui traités par les militants — tentatives d’oppression bureaucratique. Tout le reste est "littérature". De toute façon, il y a eu assez fortement malentendu sur Tombeau, c’est, me semble-t-il, le "lyrisme" de ce livre qui en a entraîné et forcé la lecture alors que sa performance était d’ordre textuel : une énorme quantité de syntaxe y était brassée.

Ce "lyrisme" au premier abord, paraît absent de Eden, Eden, Eden ; d’où un nouveau malentendu possible sur ce texte. Non. Eden, Eden, Eden, texte, succède à Tombeau pour cinq cent mille soldats, texte, et non une " absence de chant " à un " chant ".

Eden, Eden, Eden doit — devrait — être lu hors de toute notion de représentation ("Littérature" opposée ou mêlée, selon les cas d’urgence idéologiques, à la "Vie" ...), de toute menace d’écoeurement — les tenants de la "littérature tranquille" fantasment sur la notion de représentation. Je n’ignore pas que ce texte peut troubler , mais la mesure la plus salutaire dans cet ordre de choses, serait de replacer dans ses limites historiques, dès le primaire, le concept de représentation, donc de rendre au texte ce qui appartient au texte et d’en produire l’analyse la plus rigoureuse. La censure, fatalité liée à la fatalité de la représentation , se trouverait alors déplacée. La scientifisation progressive du texte, rendra progressivement illégitimes voire illégales, censure et critique traditionnelles, toutes formes de l’oppression idéologique de la classe dominante. De toute manière, la "monstruosité" de Eden, Eden, Eden annule, devrait annuler, d’emblée, tout réflexe de représentation, ou toute pause permettant une résolution organique limitée du fantasme représentationnel, effet de la tentative d’appropriation du texte.

Q. : Vous faites donc une relation entre la littérature et la science. Comment fonctionne cette relation ? Ne craignez-vous pas qu’elle amenuise la spécificité de la poésie, encore que vos préfaciers signalent sans réserve la puissance poétique d’Eden, Eden, Eden ?

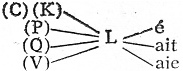

R. : En premier lieu, je travaille un matériau, une matière première : ma langue maternelle — ce qui constitue déjà psychanalytiquement un acte scientifique. A cette langue prise à un stade historiquement donné, 1970, je fais subir sa poussée historique, produite par un bouleversement simultané de la syntaxe, de la sémantique et de la ponctuation, mises en oeuvre d’abord expérimentalement. Pourquoi ce bouleversement ? Parce qu’au niveau du sens, une trop grande masse de formules lexicales et syntaxiques participe encore d’un niveau scientifique périmé, — perpétuées jusqu’à nous par les nécessités de la valorisation idéaliste — : comment expliquer qu’aujourd’hui encore, quatre siècles après Copernic, on utilise officiellement des termes aussi inexacts et anthropocentristes que "coucher du soleil", "lever du soleil" etc. ? C’est pourquoi la totalité des faits de ce texte est provoquée matériellement — en deçà du niveau psychologique — et explicable, me semble-t-il, par les sciences ethnographique, géographique, biologique, économique et même linguistique (par exemple les symptômes tuberculeux du nomade et les phrases-paroles construites sur le modèle tamacheck).

Cela dit, ce niveau de scientificité le plus évident n’est pas le plus important ; en effet, ce qui fait que ce texte n’est pas un manuel spéculatif, mais un texte littéraire , à charge émotionnelle, c’est le processus de double osmose, si je puis dire, entre le niveau des sens du mot et celui de ses constituants phonétique, alphabétique etc., entre le signifié et le signifiant du mot dans la phrase — Vous voyez que le lieu du contrôle le plus rigoureux du texte est aussi celui de la plus intense poésie . Quant au reproche qui me sera sans doute fait — qui le fut pour Tombeau — de " monotonie ", il est une fois de plus motivé par ce même réflexe de représentation et d’analogie qui a longtemps, par exemple, interdit une lecture émancipée, non névrotique du texte de Sade. Il n’y a pas deux figures semblables dans ce texte ; pourtant, la totalité de Eden, Eden, Eden développe un seul acte, l’acte sexuel, pris ici dans sa forme générique. Jacques Derrida écrit de cette "monotonie" qu’elle est "inépuisable".

Q. : Votre texte en effet libère une masse abondante, toujours liée au sexe, de faits socio-économiques et médicaux bien précis, et géographiquement localisés. L’allusion que vous faite au dialecte tamacheck laisse penser que votre zone d’action est touarègue. Pouvez-vous expliciter le rapport de ce lieu au texte ?

R. : Cette relation est, en apparence au moins, directement produite par un fait biographique — non pas hasard, mais contrainte historique : conscription et guerre d’Algérie —. Depuis lors, quand le texte est écrit, et que, surtout, sa défense est assurée, dans la mesure de mes moyens je retourne vers ces zones sub-désertiques et désertiques. Ces zones, je les ai traversées d’une part comme semi-esclave (deuxième classe soumis au bon vouloir des officiers, jusqu’à l’interrogatoire et l’emprisonnement) ; d’autre part comme "nomade" non-citoyen des lieux qu’il parcourt. Ces deux conditions d’irresponsabilité relative, constituent le lieu mental à partir duquel a pu être osé un discours inouï : l’acte sexuel est, ici, écrit, traité, cela dit, à un niveau moins immédiat, il est certain qu’ "une écriture qui prend immédiatement tous ses risques", n’a pu être produite qu’à partir d’un terrain lui-même risqué — Il est à noter que Eden, Eden, Eden s’achève, s’interrompt, se dissout en un lieu de géographie générale : approches de la steppe, où, lors de mon dernier voyage jusqu’au Sahara nigérien, le moteur de mon véhicule s’est lui-même "interrompu" (rupture de berceau...).

Ce qui montre bien que ce n’est ni un décor, ni une documentation ethnologique que je prends pour le texte, dans ces voyages, mais plutôt une motricité. J’écris comme je voyage (comme je conduis, même), dans la mesure où il s’agit là des deux lieux (syntaxe et biologie) où se vide la névrose. Mais aucun événement vécu n’est reproduit dans le texte puisqu’il ne peut en être que le support, le pré-texte. En outre, la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden, signifie : " et maintenant, nous ne sommes plus esclaves " : c’est dire que le texte se développe sous d’autres signes que ceux d’un exotisme saharien traditionnel.

- Et maintenant nous ne sommes plus esclaves

- la phrase tamacheck en caractères tiffinagh qui ouvre Eden, Eden, Eden.

Q. : Cet exergue ne pourrait-il pas aussi figurer au début de Tombeau pour cinq cent mille soldats [15] ; une même problématique marque en effet tous vos textes, celle du rapport maître à esclave, en particulier dans sa figuration sexuelle.

R. : Oui, mais cette figuration se radicalise dans Eden, Eden, Eden. Notez d’emblée qu’elle se développe toujours sur un corps social, multiracial, déterminé — féodaux (nomade, maître de foutrée, maquerelle), petite bourgeoisie (boucher), soldats (troupe et responsables), prolétariat (foreurs et leurs femmes, dattier, mécanos, graisseur, commis boucher), bergers et khammès, paysans regroupés et otages, prisonniers, putains mâles et femelles, chômeurs, serf (akli), enfants et bébés, animaux (chiens, singe, cérastes, insectes, ovins etc.). Il est donc impossible d’y déceler la moindre figure dite "érotique", l’"érotisme" n’étant qu’une déviation de l’acte sexuel, pratiquée par la grande bourgeoisie et " singée " par la petite bourgeoisie (le boucher ne produit qu’un seul acte sexuel : le double meurtre de sa deuxième femme et de son fils d’un premier lit), ni la moindre figure dite " contre-nature " (— et, pour ce, naguère, en bien des lieux, punie de mort —) : pas de travestis, pas d’invertis, pas de névrose en somme. Dans la mesure où chaque corps (excepté le boucher), n’est mû que par -sa motricité matérielle, physiologique. L’idéologie, seule, produit la névrose, la psychologie.

Il n’y a pas, ici, "désir’’, il y a envie : le mouvement est exclusivement économique ; il n’y a pas "amour", mais scripto-séminalo-gramme , si j’ose dire, au sens de électro-cardiogramme.

En même temps, les relations entre les figurants s’échangent dans une économie élémentaire non parodique. Il est donc logique qu’une grande part de l’échange sexuel se produise sous le signe de la prostitution et de l’esclavage, deux formes extrêmes du commerce des corps. Ceci est prouvé par l’état de chacun des corps ; en effet, ils ne sont affectés que des marques de l’exploitation (malnutrition, absence d’hygiène, de soins, accidents du travail), et pourtant, par de multiples notations à ne pas oublier, la jeunesse de ces corps et leur beauté sont signifiées tout au long du texte. Ces marques sont, de plus, signalées avec force, le plus souvent comme excitants de l’envie sexuelle et de l’oppression de classe — Ce qui détruit à l’avance, d’une part toute accusation de monstruosité, d’autre part toute tentative de valorisation dans le sens d’un archangélisme voyou.

En outre, la fréquence de l’acte excrémentiel, tandis qu’il manifeste ce niveau économique et sexuel du texte, s’ajoute à la masse de ces processus d’excitation et d’oppression. Il y a là, non pas réhabilitation magnifiante des fonctions dites "basses", mais leur émancipation par ré-insertion dans le mouvement sexuel.

L’affleurement permanent de la pulsion économique dans le tissu du texte, renforce le "neuf" de ce tissu. La parole du maître à l’esclave et aux usagers du corps de celui-ci surtout, renforce la radicalité de l’acte sexuel.

S’il y a violence dans ce texte, elle est donc violence de classe , du premier au dernier mot — et cette violence de classe est souvent signifiée par les termes d’une violence d’espèce à espèce (voir vocabulaire et gestuelle bestialisants concernant putains et serfs : c’est la nécessité de l’éclatement de la psychologie, qui m’a d’ailleurs obligé à observer les "phénomènes" humains, sous l’angle bestial et sexuel) je ne pouvais du reste opérer contre la psychologie qu’en exaspérant cette figuration bestiale et sexuelle — il y a trop de psychologie dans une "personne", pour qu’on ne soit contraint d’observer presque exclusivement la bête). Ce qui approfondit la problématique matérialiste posée dans le texte, en détruisant même la scène "corporelle" de l’idéalisme. Le "corps" chrétien étant rejeté, l’ "acte" sexuel disparaît, ou peu s’en faut, sous la masse des processus que la seule présence de ses organes engendre ; d’où, il y aurait erreur "capitale" à considérer le texte — "par le trou de la serrure" — sous l’angle de la performance sexuelle (quantité et qualité des "positions" etc.). Eden (trois fois), travaillant simultanément, et sans en privilégier aucun, dans trois lieux élémentaires de la sexualité, du SEXE (homme, femme, bête), il y aurait erreur également à l’utiliser à des fins petites-bourgeoises de scandale ou de revendication limitée à la pratique d’une sexualité particulière — ce qui revient au même. Vous noterez par exemple que dans la grande séquence centrale, foreurs, épouses des foreurs, putains mâles, chienne et même arbre en fleur, figurent, d’un bord à l’autre de la claie qui enclôt le bordel mâle, les points limite de cette combinatoire sexuelle. "Il n’y a pas d’acte sexuel."

Q. : Dans Eden, Eden, Eden, le texte se ressent de cette radicalisation, de ce travail de sape. II semble qu’il propose un modèle d’écriture matérialiste possible, ou un modèle de phrase : la phrase peut-être. Quels sont les moyens mis en oeuvre pour la produire ?

R. : De même que, dans la figuration, tous les gestes — en cours de paralysie — de la bourgeoisie, et leurs accessoires progressivement improductifs, sont abolis au profit d’une gestuelle organique élémentaire, d’une nudité vraiment nue, et d’une mise en jeu d’accessoires de travail , de même le texte rejette hors de sa syntaxe et de son lexique, toutes les formes, désormais vidées, de la rhétorique idéaliste, au profit d’une phrase génétique, épurée, « archaïque ». En effet, notez que même, il y a, le plus souvent dans le sens homme libre —> homme soumis, relation du geste professionnel au geste sexuel : le dattier et le fruit qu’il cueille, le foreur et l’outil dont il maîtrise l’ébranlement, le mécano et le moteur dont il contrôle la marche, le commis boucher et la bête qu’il abat, le nomade et son piquet de tente, la sentinelle et son fusil chargé, le graisseur et les orifices qu’il graisse etc... Cette relation fournit même la matière de maintes paroles, dans le texte (« paysan, jette tes outils dans le fleuve... tu as ton sexe... ouvrier, tu as ton sexe... »), la matière de maintes gestuelles spécifiques.

Ceci s’inscrit dans une motricité générale à laquelle participe une opération non négligeable : l’utilisation immédiate dans la rédaction du texte, des phénomènes biologiques simultanés du corps écrivant à moins que ce ne soient les nécessités du texte qui les provoquent (exemple : pour dactylographier, station assise dans fauteuil pliant, toile moulant les fesses —> figuration fessière très fréquente dans le texte ; exploitation immédiate, dans le texte, des divers maux de tête, d’estomac, de reins, des mouvements du sang et de l’air du corps écrivant).

Il est à peu près certain que de nouvelles formes d’économie impulseront mes textes à venir. Je pense à un texte qui ne serait constitué que des répercussions d’un travail donné (exemple : abattage de la canne à sucre selon ce que j’ai pu voir à Cuba en 1967), dans l’appareil sexuel — texte que j’imagine dès aujourd’hui débarrassé de tout l’appareil relatif et possessif de notre langue .

Le travail, considéré de cet angle, ne figure-t-il pas le lieu de la nudité économique, comme Eden, Eden, Eden est produit, pour sa plus grande part, à partir du lieu économique et sexuel de la nudité prostitutionnelle et désertique (Plus sensible dans la séquence finale où agissent des figurants dont la nudité historique et sociale est flagrante (singe : anté-humain, bébé : anté-conscient, akli : anté-social) : on pourrait ici produire une analyse anthropologique de ce triple Eden.

Vous voyez que nous sommes, s’il était besoin de le prouver encore, bien loin ici et d’un texte innocent, et d’un texte nocif ; c’est dire qu’il s’agit d’un texte « inscrit » : le texte met en place une série de termes, soit néologiques (« ensué » etc.), soit techniques (« atlas » « axis » « dokkala » « almouz » « râles crépitants » etc) soit des formulations moins anthro-pocentrique- (« ténèbre foulée » au lieu de « nuit— descendue » etc.), soit des archaïsmes (« icelui », « arde » etc.), qui nécessiteront, de la part du lecteur, peut-être, un effort de recherche simultané (dans les dictionnaires par exemple) qui ne peut qu’approfondir, préciser sa lecture et inscrire le texte dans sa mémoire, le lui faire signer , en somme, avec l’auteur.

Cette notion d’inscription recoupe, du reste, celle de motricité du texte : il n’est pas un geste ou un fait qui n’y soit motivé, une matière ingérée qui n’y soit digérée, déféquée, un mot qui n’y soit amené et traité jusqu’à épuisement. La motricité est ici polyvalente, généralisée : les formulations syntaxiques et lexicales qui fixent un état, un "être" ou un "avoir", qui assignent une limite à des énumérations, qui tendraient à abstraire ou à valoriser un fait, à le métaphoriser, qui seraient seulement utilisées dans le but de communiquer Un Sens, sont évacuées . Les auxiliaires du discours sont abolis au profit de verbes actifs, participes présents et passés de ces verbes actifs remplacent les adjectifs ("englué" au lieu de "gluant"), adjectifs, et préfixes redoublant de ces verbes actifs remplacent l’adverbe ("vif" au lieu de "vivement", "se réassoupir" pour "s’assoupir à nouveau", etc.), suppression de la conjonction "et", de l’alinéa et du point, tout au long du texte, au profit de la virgule (signe final du texte), du point-virgule et de la barre, abolition intégrale de tous les termes psychologiques, humanistes, métaphysiques — le terme "souillé" imprimé en italique, recouvre une signification concrète en dépit de son usage largement valorisant, et doit être pris ici, à partir du sens étymologique de "succulus", latin de "porc" ; ce terme étant utilisé ici pour désigner, à cette page 74 du texte, la souillure particulière — graisse de porc —, sur le vêtement d’un jeune mécanicien "venu du Nord", donc ayant pu goûter par défi à cette viande interdite), au profit de formulations plus scientifiques : (" stratosphère " au lieu de "ciel" — au lieu de "crépuscule", ceci : "le feu, sur l’horizon qui se relève, attouche, incandescence diaprée, la stratosphère, l’enflamme" — au lieu de "nuit descendue", "ténèbre foulée" ; la ténèbre, zone gazeuse que les rayons du soleil n’atteignent plus ou pas encore, foulée par la rotation de la terre, ou bien particules d’obscurité foulées par les jambes des soldats (phonétiquement le t, le n, le br de "ténèbre", accrochant le f, l, de "foulée"). Ce niveau phonétique est plus particulièrement sensible dans la grande séquence désertique où les é, les i des participes passés par exemple, s’intercalent dans le mouvement des bijoux.

Ce texte repose sur un travail incessant, et double, de ma langue maternelle : au niveau du réseau des sens d’un mot, et au niveau du réseau de la phonétique de ce même mot. Cette recherche scientifique, génétique, au niveau du langage, n’en "déplaise" à ceux dont la sottise n’est descriptible qu’à l’aide d’une terminologie que je me refuse à utiliser, s’est faite, se fait, se fera inéluctablement sans que la "poésie" ait jamais à abdiquer de sa spécificité ( spécificité retrouvée par ceux-là mêmes qui sont accusés de la détruire ). La phrase de mon texte n’est pas la seule possible-, d’autres textes, majeurs (« Nombres » de Sollers, « Archées » d’Henric, entre autres) fondent cette écriture matérialiste dans l’éclat d’une poésie que personne ne songerait sérieusement à contester.

Q. : Une question doit être posée ici, dans la mesure où vous êtes engagé politiquement aux côtés de la classe ouvrière, c’est celle de l’accessibilité de votre langage. Que pouvez-vous dire à ce sujet, ici et maintenant ?

R. : D’abord, ce texte est-il tellement accessible à la bourgeoisie ? Les premières attaques, les premiers malentendus sur Eden, Eden, Eden viennent de la bourgeoisie. La bourgeoisie perd en ce moment le monopole de l’avant-garde.

Ensuite, vous savez bien que la grande majorité des lecteurs en France est à chercher dans la petite bourgeoisie : c’est vers la petite bourgeoisie que le réseau d’édition, de distribution, de critique propage nos textes — vers la petite bourgeoisie individualiste, remuante, tourmentée, avide de compenser son inefficacité politique par une série de lectures contradictoires.

Ici, donc, il serait également indécent, soit de prétendre que " les ouvriers " sont, sur-le-champ, plus aptes à comprendre de pareils textes, ce qui est faux et empoisonne tout le processus " culturel " contemporain, soit d’exiger d’un chercheur que, d’une part, pour de prétendues raisons d’efficacité sociale et politique immédiates, il abdique son rôle de chercheur, d’autre part et partant qu’il rejette les acquis les plus récents du langage littéraire. Non, c’est justement en poursuivant sa recherche que l’homme d’écriture peut donner à la classe ouvrière (écartée du pouvoir, donc, de la culture) une meilleure idée de ce que fut autrefois l’écriture — fournir une analyse plus scientifique du processus littéraire ancien, récent ; donc la préparer rationnellement [16] à la compréhension du nouveau, sur une base analytique matérialiste, par réinsertion de ce processus spécifique dans une histoire que désormais, elle est seule à pouvoir vivre enfin à fond.

Pierre Guyotat, Tel Quel n° 43, automne 1970.

Extraits

[...] Quelle relation établis-tu entre la pratique révolutionnaire et l’écriture d’« Eden » ? Plus précisément : comment penses- tu le rapport d’un tel livre à la lutte des classes ? Est-ce au niveau de son contenu ? Ou au niveau de son insertion dans la lutte idéologique ou « culturelle » ?

P.G. — Je voudrais d’abord dire qu’il faut tenir compte d’une chose : « Eden » est un livre d’avant-garde, qui met en jeu, aussi radicalement qu’il est possible aujourd’hui, certaines méthodes, certains processus. Or, dialectiquement, c’est peut-être cette radicalité qui le rend accessible. L’effet « d’avant-garde » est d’autant plus fort qu’il s’agit ici d’un matériau linguistique concret, non refoulé, qui ne revient pas sur ce qui a été écrit. Il y a là un phénomène d’évidence, d’éclat, qui fait que le texte frappe . Je veux dire que l’impact du livre n’est pas simplement lié à sa « thématique » sexuelle. Pour la plupart des gens qui peuvent quotidiennement toucher, utiliser « les objets du délit », ce n’est pas à ce niveau-là que le texte est subversif (il y a aussi des « blasés », comme M. Nadeau, qui « en » veulent : leur réflexe critique n’opère jamais au-delà de ce qui, dans un texte, est encore considéré comme la part du témoignage). Mais je me suis aperçu, avec les lettres de lecteurs, que c’est surtout ce qui est appelé « le style » qui frappe, que c’est là où son caractère d’avant-garde est visuellement accessible.

Ce qui est marxiste, dans « Eden », à mon sens, c’est, autant que possible, ma pratique de la langue, c’est le texte dans sa matérialité. L’idée même de « contenu » est pour moi désuète, et par là la question du « contenu politique » est réduite à néant. Je crois que l’apport de ce livre au marxisme est dans la manifestation d’un drame textuel, d’une dialectique (un tel travail n’a pas été assez souligné dans les articles, trop rares, qui ont rendu compte du livre d’Henric, « Archées »). Si on refuse le texte comme texte, on fantasme immédiatement sur le « contenu ».

Il y a drame de l’écriture, lutte entre les mots, ce qui n’est pas du tout, bien entendu, un drame de l’ « art pour l’art ». Cette dernière terminologie renvoie à une « esthétique » idéaliste signifiant, chez ceux qui l’utilisent encore dans la polémique, une méconnaissance fondamentale de la matérialité du texte ; comment exiger d’un texte fait de mots qu’il « signifie » — et travaille — en dehors de ceux-ci ? « Eden » est, autant que possible, matérialiste, en ce sens que n’y figurent plus les mots ou les formulations qui ont servi à la religion, à l’idéalisme, au sommeil de classe. Il n’est pas indifférent de constater qu’« Eden », texte qui démystifie le sexe au sein même de l’écriture, a été rédigé l’année même où les deux lieux métaphoriques de l’idéalisme le plus éculé, le coeur et la lune, ont été définitivement dépossédés de leur inviolabilité. Il ne s’agit pas, dans « Eden », d’une « peinture » de quelque chose, mais le fait, par exemple, que des mots idéalistes y soient supprimés au profit de mots matérialistes, témoigne de la lutte qui s’y joue. Samuel Lachize [17] a pu parler, récemment, d’« exercice de style » : voilà bien une sotte appréciation ; malgré son souci d’attaquer la censure, elle ne fait qu’accentuer la non-compréhension du livre. « Eden » n’est pas un « exercice de style », il n’y a ni « exercice », ni « style ».

Ne pourrait-on pas dire qu’à travers « Eden », c’est un certain rapport à la LANGUE et à la « normalité » culturelle que notre société réprime ? La question essentielle que pose « Eden » semble être celle de la « lisibilité » ; « Eden » semble bien interdire toute lecture « innocente », orientée vers une « représentation » pure et simple. On peut dire que ce texte JOUE la représentation pour la périmer, qu’il interdit toute lecture qui se bornerait à une simple fonction de compensation sexuelle. L’important est que cette lecture « déjouée » se fasse sous le signe d’une excès sexuel, aux limites de l’insoutenable, qui ne peut qu’INTERROGER sans fin le lecteur dans son inconscient, sa sexualité, son idéologie, ses limites. Comment faut-il lire « Eden » ?

P.G. — Je retiens le mot « interroger ». « Eden » interroge le lecteur, en effet (tout texte d’avant-garde se définit par rapport à cette interrogation, et à ses différentes modalités : c’est pourquoi deux textes différents dans leur spécificité, « Eden » et « Nombres », peuvent s’articuler dialectiquement). « Eden » est un livre qui, sans arrêt, et dès le départ , détruit toutes les « illusions », secrète au fur et à mesure ses lois, ses règles. Pour l’éditeur, et par rapport à « Tombeau », « le lyrisme est abandonné ». En fait, c’est tout ce qui fait la rhétorique, le choix d’un « beau » terme, d’une « belle » formule, c’est tout cela qui est brisé, et on le sent , on le voit (mais M. Nadeau, trop occupé à placer son stéréotype « franc-maçonnerie », fait semblant de ne pas le voir, et désigne petitement Eden (Quinzaine Littéraire du 1er au 15-1-71) comme « un bel exercice de rhétorique ». « Ça » parle.).

Je ne me suis jamais posé, en l’écrivant, la question de l’excès . Il faut noter que ce livre a été écrit pendant six mois, jour après jour ; « Eden », c’est surtout le fonctionnement écrit d’une corporalité pendant six mois. Il faudrait pouvoir le lire pendant le même temps que son écriture ; à cette condition, la question de l’excès se pose tout à fait différemment que s’il est lu en six heures, par exemple.

En fait, la lecture d’« Eden » est métonymique : elle ne laisse aucune place pour le rêve. Barthes dit très bien qu’il faut « entrer » dans ce langage, l’écrire en même temps qu’on le lit ; il disait aussi récemment, que le livre est « irrésumable ». Les yeux rivés aux mots, le lecteur est obligé de subir une série d’orgasmes, très vite. Le texte ne ménage pas de pause dans l’envie sexuelle.

Mais n’y a-t-il pas « aussi », ou « en plus », dans Eden, des phénomènes de représentation, liés dialectiquement au processus sexuel du livre ? Pensons à la façon dont on est « frappé », par exemple, par les paysages algériens, désertiques, « décrits » avec une force très neuve...

P.G. — En fait, dans ce livre, chaque processus, chaque mouvement, est toujours lié à un mot. Cette liaison est peut-être ici plus forte, plus critique, plus simultanée...

On peut penser à la façon dont les paysages sont directement liés à la figuration sexuelle...

P.G. — Il y a bien entendu un problème de figuration. C’est lié au problème que pose la rhétorique : depuis que j’écris, j’ai toujours refusé le « laisser aller », le vague, j’ai toujours voulu remplir tous les « blancs ». Ecrivant une figuration, il était logique que j’y insère, de façon rythmique , toute une figuration végétale, ou minérale. Le texte est une dialectique permanente, à tous les niveaux. On ne peut pas séparer végétal, minéral et humain dans le livre.

J’ai toujours voulu assumer tout le texte que je signe. Entendons-nous bien sur cette formulation : on ne trouve dans ce texte aucun plagiat, aucune transcription même paraphrasée de telle définition scientifique (voir dans mon entretien du n° 43 de Tel Quel l’explication de mon travail à partir des formulations scientifiques). Mais aucun texte n’est vierge : il faut s’interroger — et cela se fait en ce moment — sur la quantité de processus différenciés (écho de syntaxes anciennes, visions traumatiques, etc.) que l’inconscient charrie dans le texte. Tout discours est matériel, la distinction entre abstrait et concret se dissout dans le processus irréversible de la matérialité du texte. Il ne faudrait surtout pas voir ce qui accompagne les processus sexuels humains comme un « décor » (la trombe, la grenade, ne sont pas des « symboles », mais sont insérées dans des processus d’économies atmosphérique et marchande ; les grands phénomènes climatiques sont annoncés plusieurs pages à l’avance, etc.), mais comme un élément rythmique, la manifestation d’une volonté de tout intégrer, et aussi comme un refus de tout anthropocentrisme générateur d’idéalisme. « L’homme » y est inséré dans le reste matériel, avec sa spécificité, son avance historique, certes, mais il est inséré. Dans le prochain texte, il faudra même que l’homme, le corps de l’homme, n’y soit détectable que le plus tard possible. Déjà, dans Eden, processus internes (ceux qui manifestent le plus souvent la « profondeur psychologique ») et processus externes s’inscrivent au niveau d’une formulation égale, sereine, dans un mouvement qui exclut toute possibilité de privilégier.

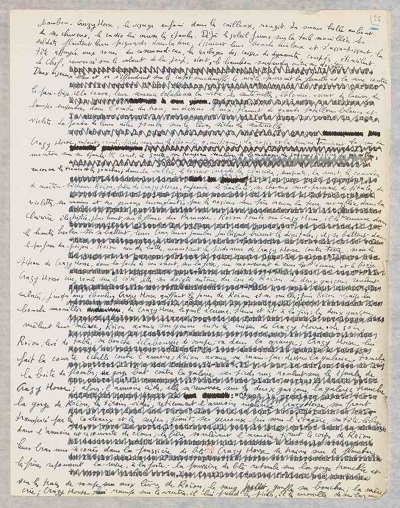

Peux-tu nous parler du processus d’écriture d’« Eden » comme pratique, comme travail ?

P.G. — Il y a d’abord une liasse de notes , écrites avant et en même temps que le texte, qui sont à la fois des notes « techniques » sur la partie du texte qui vient d’être écrit (syntaxe, lexique, archaïsmes, néologismes, projets de suppression définitive de conjonctions, de prépositions, d’adverbes, essais de formulation non-anthropocentrique, « figuration » pressentie pour la suite du texte en rapport avec une intention politique précise, mais abandonnée sitôt écrite au profit du mouvement irrépressible de l’inconscient , exclamations exaltant le travail accompli, l’essai mené à son terme, la tentative réussie, le mouvement particulièrement paroxystique d’une séquence où tous les niveaux jouent plus intensément qu’ailleurs, répercussions « organiques » de ces succès, réactions prévisibles de ceux qui liront ce qui vient d’être écrit, inquiétude ou certitude quant à la réception, moyens de défense mis au point pour faire face aux réactions négatives, etc.) et aussi une sorte de recueil de « preuves », d’approches, d’hypothèses : série de notations de corps, d’attitudes physiques (corps mâles et femelles vus partout, le matériel qui les revêt, qui les harnache, déformations de ces corps et de ces vêtements dans le mouvement, élongations des membres, bourrelets, plissages, salissures, déteinte des tissus, coloration des joues, influence de l’atmosphère et de la température sur l’épiderme et sur le vêtement, déhanchements, bustes penchés sur motos, éclat des chevelures, de la bave, des larmes, de la sueur, tension ou lâché des vêtements sur le membre, nombre et épaisseur des couches de vêtements, vêtements plissés dans un travail, éclaboussés par les matières de ce travail ; échancrures, boutonnières, coutures ; timbre, tessiture, volume des voix, mouvements organiques — bouche, yeux, joues, gorges — que ces voix provoquent). Ces « notations » peuvent s’intégrer ensuite dans le texte, par exemple dans une motricité prostitutionnelle.

« Eden » est le produit d’une envie sexuelle permanente, rendue encore plus aiguë au fur et à mesure de l’accumulation textuelle (voyez le système moteur/batterie) selon un processus cyclique, indestructible. Le texte est une confrontation à la langue de ma faim organique dont il épouse la plupart du temps la ligne (c’est, comme je le dis dans le n° 43 de Tel Quel [18], un « scripto-séminalo-gramme » ).

« Eden » représente sans doute une expérience, historiquement sans précédent, d’effacement de la sublimation. Rien d’autre à lire ici que la langue et le sexe, qu’un certain travail sur la langue et le sexe. Par exemple, le paragrammatisme du texte ne renvoie pas à un « dehors » du texte, à un « autre » texte, mais à sa force sexuelle propre, intacte, multipliée. L’inconscient du lecteur est donc sans cesse ramené à ce qu’il lit, dans une pratique redoublée de la langue et du sexe : travail de la langue sur le sexe, travail du sexe sur la langue. Peux-tu nous parler de cette articulation, à partir de ton travail d’écriture ?

P.G. — Si le livre est effectivement contrôlé de bout en bout, cela ne veut évidemment pas dire que tout y est conscient. Le niveau anagrammatique n’a pas été traité de façon contrôlée, mais ceci dit, il y a dans les notes un appareil technique très net ; la part phonétique du texte est, elle, très consciente. Dans « Eden », j’ai osé des rapports phonétiques inconnus, inouïs. Cela, au niveau de la dissonance sur le plan musical. Par exemple, tout le travail sur les allitérations, qui sont très nombreuses dans le texte, surtout dans la séquence finale, et qui participe aussi d’une volonté que le texte soit « plein » de bout en bout.

Quant au travail sur le sexe, il faut noter qu’à cette « envie » sexuelle dont je parlais, correspond un autre double du texte (en plus de ce « double » qu’est le texte de notations) : il s’agit d’un texte argotique, prostitutionnel, dont les éléments refoulés ont ensuite été expurgés. Ce texte « sauvage » est écrit en parallèle à l’acte sexuel, on peut même dire que l’acte sexuel est une perte de texte . L’écriture de ce texte sauvage est liées à la masturbation, ses séquences étaient interrompues par l’orgasme. Là, l’envie d’écrire est directement liée à l’envie sexuelle, l’envie d’éjaculer EST l’envie d’écrire ( le titre de ce texte sauvage est « L’autre main branle »).

Il s’agit d’un texte aigu, argotique, de moins en moins rhétorique. Sur le plan graphique, il correspond à une écriture tremblée ; ce texte sauvage a permis d’expulser tout un matériau argotique, (la « parole », en somme, qui, dans Eden, s’éteint) avec une scénographie plus prostitutionnelle que sexuelle (scènes d’interpellation, d’appels, de marchandages). Chronologiquement, la dernière forme de ce texte tendait vers une exculsive du dialogue, dans le même temps que la « parole » s’amenuisait, jusqu’au silence, dans le texte « savant », dans « Eden ». Cette exclusive dans le texte sauvage se radicalise au moment même où la grande séquence « muette » du dernier tiers d’« Eden » (nomade, femme, singe, akli, bébé, désert) s’écrit.

L’activité sexuelle elle-même était très peu notée. Sans doute, ce niveau « sauvage » de préparation pour un prochain texte sera-t-il plus contrôlé, plus scientifique, moins fébrile. J’imagine même que ce texte argotique, défoulant, ne sera plus écrit. Il est déjà abandonné ; ce qui reste, c’est le texte de notes. Il faut dire aussi qu’actuellement, l’interdiction d’« Eden », la polémique incessante autour de ce texte et de cette interdiction m’imposent une nouvelle forme de texte, texte d’interventions, d’interviews, d’explications, de polémiques en cours.

Eden, Eden, Eden, et après ?

P.G. — Depuis plusieurs mois, l’image d’un nouveau-né sorti sans calotte crânienne du ventre de sa mère, et dont la masse cervicale est ainsi en contact direct avec l’extérieur, baigne toute ma réflexion sur ce prochain texte.

Pour en revenir à « Eden », il y a donc trois niveaux : confrontation du texte sauvage à l’appareil des notations, puis au travail sur la langue. Une simple notation, par exemple, peut provoquer une séquence entière, comprenant ces trois niveaux. Le texte s’est écrit comme une lutte contre l’échéance de l’orgasme et contre l’obstacle de la langue, de la rhétorique. Les trois textes (les notations, le texte « sauvage » et le texte « savant- », « Eden ») sont parallèles, imbriqués (parfois la séquence savante ne fait qu’épurer le matériau argotique du texte sauvage, etc.).

La lecture d’« Eden » produit des effets organiques précis, déterminés par ce que l’on pourrait appeler une écriture « pulsionnelle » : scansion, effets dialectiques de souffle, rythmes matériels, accumulations, répétitions, écarts. Peux-tu nous parler de ton travail à ce niveau ?

P.G. — A partir des deux autres textes (texte de notes expulsant l’anxiété sexuelle d’une journée, avec une part très théorique, consciente ; texte sauvage qui expulse la matière elle-même, le refoulé), le troisième texte, « Eden », correspond à tout un travail sur la langue : parti-pris sur le plan phonétique, etc. Il faut noter que ce travail peut aussi être lié à des expériences extérieures : la motivation du rejet de certaines formulations, l’exploitation fréquente de la même couleur (tout est en rouge, ou en rose) peuvent avoir des raisons organiques, internes et externes en même temps. Le texte est très lié aussi à la voix, à ma voix, aux voix qui m’entourent, à la voix des gens proches, à leur timbre, etc. Il est aussi très lié à la musique : j’ai pratiquement toujours écouté de la musique en écrivant « Eden », sauf à des moments paroxystiques (fin de la séquence du bordel, de la séquence finale) où cela m’était impossible, où les répercussions phonétiques de ce qui venait d’être écrit suppléaient à l’excitant musical. Certaines séquences ont été écrites en lutte, en compétition, avec des séquences chantées de Monteverdi (phrases écrites en même temps, à la même vitesse) ; des séquences entières sont calquées sur ces rythmes ; plusieurs substantifs accolés peuvent « s’étaler » à la fin d’une phrase, en douceur, avec des phénomènes de ralenti, de chuintements, l’emploi de termes précieux, rares ; il y a aussi des phénomènes d’attraction, d’aimantations phonétiques, d’accumulations, avec allitérations, souvent dissonantes, des phénomènes de baisse ou d’augmentation de volume, de compressions vocaliques ; tout cela, absolument nécessaire, correspond au mouvement musical.

Mais cela correspond surtout aux nécessités du refus de la rhétorique . Les ruptures de souffle, les brutalités pulmonaires, proviennent avant tout d’une nécessité d’écriture : il faut que l’écriture adhère de plus en plus aux processus réels, à leur mouvement scientifique , non analogique. Au niveau syntaxique : qu’un participe passé précède un verbe, par exemple, provient non d’un effet de « style », mais d’une volonté scientifique d’atteindre ainsi la « profondeur » (vitesse, espace) matérielle du processus.

On peut se demander si cette volonté n’est pas génératrice de bouleversements beaucoup plus radicaux et beaucoup plus critiques que ceux que je peux d’ores et déjà imaginer. Elle peut nous porter loin en arrière, aux origines de notre langue (c’est le mouvement et l’espace de mon travail actuellement). Le mouvement de dévoilement de la langue correspond au mouvement de dévoilement des processus sexuels.

Dans « Eden », avec ses torsions, ses poussées très matérielles, sont inachèvement aussi, c’est, hors de toute sublimation, une lecture non-spéculaire — ou plutôt post-spéculaire — qui doit être risquée. En ce sens, « Eden » est un texte dangereux pour tout sujet qui l’aborde, un peu comme un miroir qui ne renverrait pas de reflet. Peux-tu parler du travail sur l’inconscient qui permet ce fonctionnement ?

P.G. — Je crois qu’avec « Eden », je participe à cette inauguration d’une sorte de psychanalyse de la langue. Il me semble que révéler les articulations relatives, possessives, etc., c’est en quelque sorte faire ressurgir le refoulé de la langue. Il y a chez moi refus de l’anthropocentrisme, bousculement de la syntaxe au profit des processus réels, contre l’anthropocentrisme, c’est-à-dire justement contre la rhétorique, qui part toujours de 1’« homme » comme centre. La psychanalyse ne travaille-t-elle pas elle aussi dans ce refus de l’homme comme « centre » ? L’inconscient est ici travaillé aux trois niveaux du texte. Je dis cela pour ceux qui réduisent « Eden » à un texte névrotique : c’est un texte à plusieurs divans .

Je pense cependant qu’il y a plusieurs possibilités de lecture d’« Eden », qu’il n’y a pas de lecture idéale ; que personne n’est à l’abri de la « représentation » concernant ce texte. En fait, les questions de « communication » sont pour moi de faux problèmes ; tout dépend de chaque lecteur, de ses capacités organiques d’assimilation. Mon travail participe d’un ensemble de luttes auxquelles j’ai adhéré, et dont l’acuité correspond presque exactement à celle de ma pratique rédactionnelle. En cela, sa lisibilité est assurée chez ceux-là même, « intellectuels » ou non, qui ne dissocient aucun des niveaux de notre lutte. Le pouvoir ne s’y est pas trompé ; non plus que, objectivement, les liquidationnistes irréductibles des Lettres Françaises, qui, de l’index du Père, m’indiquent le chemin ; mais cela est une autre affaire, une autre histoire .

Janvier 1971

(1) Décidément, cet article de Bouret ne peut être effacé. Il juge, en tout cas, celui, si « prestigieux » soit-il de son vivant, sous l’autorité duquel opèrent de tels coupe-jarrets [19].

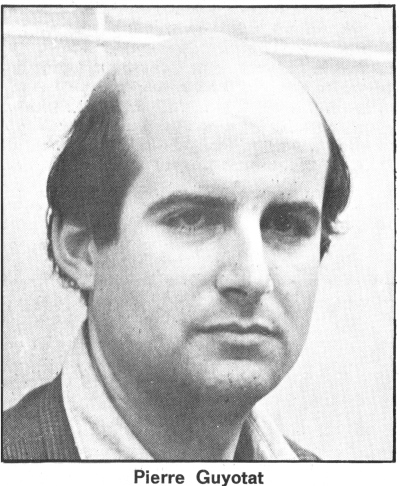

Février 1972, rue Jacob. De gauche à droite : Marcelin Pleynet, Ph. Sollers, Denis Roche, Pierre Guyotat

(archives Denis Roche). Crédit : Ph. Forest, Histoire de Tel Quel.

ZOOM : cliquer sur l’image

« En juillet [1971], sous le titre de « La matière et sa phrase », Philippe Sollers publie dans Critique un long article consacré au roman de Guyotat. Le texte frappe par son exigence et son assez confondante difficulté ; il déplace salutairement et tactiquement le débat du terrain de la "pornographie" à celui de l’analyse textuelle. » [20]

Philippe Forest, Histoire de Tel Quel, 1995, p. 374.

- Critique 270, juillet 1971

Archives A.G.

« Entendras-tu enfin la leçon de ta gluante

racine ou de ton marécage de sang. »

GEORGES BATAILLE.

1. — Un texte placé sous interdiction sexuelle cite la loi à comparaître au déchiffrement de son ressort inconscient : LA LOI EST PORNOGRAPHIQUE [21]. De même que l’investissement fantasmatique dont elle est la cause, elle a pour fonction de masquer la contradiction productive entre pratique d’écriture et champ d’analyse, la nécessité, pour un texte écrit, d’être pensé comme coextensif à sa doublure traduite en discours. La pratique d’écriture, saisissable à travers l’écrit qui, rendant cause de la parole, découpe la langue, impose une stratification dialectique de tous les niveaux du langage, logique plurielle dont l’un des aspects, seulement, peut être dit syntaxique ou grammatical. C’est ainsi que l’inconscient se joue dans le texte et du texte, ce qui explique qu’une simple formalisation ne suffira jamais à en rendre compte, pas plus qu’un glissement mimique et hystérisé produit dans la nuit d’une sexualité déniée remise dans sa machine à mythes, le mythe étant la formation de compromis faisant passer la loi d’une pratique spécifiable à une autre, c’est-à-dire renvoyant indéfiniment les pratiques à leur lieu illusoire de conciliation. « Il n’y a pas de métalangage » : la réécriture divisée qui permet cette vérité doit marquer l’irréductibilité de la série de négations qui étaye et déploie le langage. La pratique discontinue et hétérogène du texte moderne en ouvre l’accès.

C’est pourquoi, dans la tentative qui va suivre, les concepts analytiques (freudiens, lacaniens) seront introduits comme éléments d’une mise en scène visant à creuser leur lieu d’émergence indissolublement sexuelle et signifiante redoublé d’une pratique qui les déplace « d’elle-même » (c’est-à-dire sans avoir nécessairement à le savoir). Si « le langage est la condition de l’inconscient », le texte répond à et de cette condition. « Les constellations formées par les aberrations sexuelles prennent par rapport à l’infini homogène une valeur telle qu’au point de vue de la pensée humaine rien d’autre ne leur apparaît comparable » (Bataille). « Ce que nous pensons des choses sur les points principaux est comme le totem d’une indiscutable grammaire qui scande ses termes mot par mot » (Artaud).

2. — Pour autant qu’Eden, Eden Eden se donne à lire sous la forme hyper-cohérente d’une musique en langue en tableau, nous pourrons y discerner comment le désert, l’âge d’or, la phase orale — suceuse et cannibalique — liée à une incessante activité sexuelle — l’inconscient en émulsion — peuvent être lus comme des déplacements-transformations de la première floraison infantile auto-érotique soumise à la séduction précoce et imaginaire des géniteurs, eux-mêmes conçus comme pratiquant à jamais, de façon répétitive — sur l’axe traumatique de la scène primitive —, un coït oral-anal permanent. Du quantum d’affect investissable par un sujet, le « tableau » — surdéterminant le fantasme — ne sait rien ou plutôt n’a rien à savoir. Le sujet, mobilisé en affect, forme ici un envers externe : forclos à l’intérieur du tableau et de sa grammaire, il reste en-deçà de toute représentation : la répétition de la verbalisation sexuelle a lieu pour forclore le sujet et la jouissance. Si la jouissance comme telle entrait dans le tableau, celui-ci ne fonctionnerait plus comme tableau, c’est-à-dire comme cogitation inconsciente et rempart organique de la représentation contre la menace de castration inscrite en chacun de ses noeuds, de ses poches, et c’est pourquoi il en est de la phrase reprise et continuée par la vague pulsionnelle comme de la nappe verbale qui contre-investit un quantum d’affect (décharge) qui ne peut se trouver, comme sujet, que hors du tableau. Le tableau est d’autant plus plein que son sujet (comme jouissance) est plus évacué de sa syntaxe apparente : la phrase. L’autre du tableau — la jouissance — fait retour sous forme de racine de la symbolisation, « vagin indécouvrable » à l’intérieur du système représentatif, trou interne retourné, comblé. L’autre du tableau — la mère interdite — est la répétition vide que vient remplir sans arrêt la répétition des représentants de pulsions. Un seul corps, en état de transformation continue, est ainsi l’enjeu découpé du texte.