in « Son excellence, monsieur mon ami »,

La guerre du goût

En 1985, Paris fête, en grande pompe, le jubilé des éditions du Seuil. Auteurs, conseillers littéraires, directeurs de collections, tout le monde y va de ses souvenirs. À Saint-Germain-des-Prés, c’est l’entente cordiale. Dans un milieu où les rancunes sont mesquines et les antipathies tenaces, seuls les anniversaires ont la vertu de réconcilier les belligérants et le pouvoir de rassembler, le temps d’un cocktail, la famille décomposée, éparpillée.

Pourtant, un cadre historique de la maison de la rue Jacob, trente années de loyaux services, refuse de sacrifier à cet oecuménisme de façade. Il vit loin, désormais, de la capitale française. C’est François-Régis Bastide, qui vient d’être nommé ambassadeur auprès de la république d’Autriche. De Vienne, il répond, sans diplomatie, à une interview de Libération. Évoquant le directeur de la revue Tel Quel, qui a bousculé les éditions du Seuil et mené, de l’intérieur, une guerre sans relâche contre l’académisme, l’apolitisme et le somnambulisme, Régis parle de l’« immonde Sollers ». Le mot est d’une violence rare. « Immonde, précise Le Robert, d’une saleté ou d’une hideur qui soulève le dégoût ou l’horreur ; d’une extrême immoralité ou d’une bassesse qui révolte la conscience. » Rien que ça.

Pourtant, un cadre historique de la maison de la rue Jacob, trente années de loyaux services, refuse de sacrifier à cet oecuménisme de façade. Il vit loin, désormais, de la capitale française. C’est François-Régis Bastide, qui vient d’être nommé ambassadeur auprès de la république d’Autriche. De Vienne, il répond, sans diplomatie, à une interview de Libération. Évoquant le directeur de la revue Tel Quel, qui a bousculé les éditions du Seuil et mené, de l’intérieur, une guerre sans relâche contre l’académisme, l’apolitisme et le somnambulisme, Régis parle de l’« immonde Sollers ». Le mot est d’une violence rare. « Immonde, précise Le Robert, d’une saleté ou d’une hideur qui soulève le dégoût ou l’horreur ; d’une extrême immoralité ou d’une bassesse qui révolte la conscience. » Rien que ça.

Vingt-deux ans plus tard, Philippe Sollers n’a pas oublié cet « immonde » là. Il me raconte comment, après avoir lu Libération, il téléphona, ivre de rage, à Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, et lui demanda que fût sanctionné un ambassadeur de France coupable, en exercice, d’avoir insulté publiquement l’un de ses compatriotes. À en croire Sollers, le Quai d’Orsay aurait adressé aussitôt un avertissement à Bastide et l’aurait rappelé, y compris sur le territoire littéraire, à son devoir de réserve.

Quelque temps auparavant - c’était en 1981 -, les deux farouches ennemis s’étaient croisés sur le plateau d’Apostrophes. L’aîné publiait L’enchanteur et nous, fresque musicale et politique au parfum d’aquavit, son cadet de dix ans signait Paradis, roman sans ponctuation constitué d’une seule phrase organique et volcanique. Le comble du raffinement contre le paroxysme de la sauvagerie. L’érudite conversation contre le monologue intérieur. L’héritage de Cocteau contre celui de Joyce. Deux conceptions radicalement opposées de la littérature. Selon sa méthode coutumière, Bernard Pivot demanda à chacun ce qu’il pensait du livre de l’autre, mais les deux invités, craignant de perdre leur crédit et leur sourire télégénique, choisirent de se taire. Sous le silence tactique, la haine transpirait. Pivot s’en souvient encore : « Heureusement, me dit-il, il y avait, sur le plateau, Patrick Modiano dont les bégaiements firent diversion et qui, pour détendre l’atmosphère, compara le roman de Sollers aux scoubidous de son enfance. »

Il me semble pourtant que, à la fin des années 1950, Bastide et Sollers eussent presque pu s’entendre. Ils venaient tous deux du Sud-Ouest et de la bourgeoisie catholique. Nés dans le bon goût et face à l’Atlantique, ils aimaient la musique — romantique pour l’un, baroque pour l’autre — et les Essais de Montaigne. Ils avaient la même ambition, située bien au-dessus de la moyenne, et la même disposition naturelle à séduire les femmes. Régis accompagna même, en 1956, les beaux débuts de son cadet.

En décembre de cette année-là, Philippe Joyaux adresse une lettre appliquée à Jean Cayrol, né à Bordeaux, résistant et déporté à Mauthausen, qui vient de créer, aux éditions du Seuil, la revue Écrire, vouée à la publication exclusive des premiers textes et à la découverte d’auteurs encore inconnus. « Parmi les raisons que j’ai de vous écrire, il me plaît de choisir la plus insignifiante : j’ai vingt ans et je suis bordelais. Hélas, j’ai ce malheur de n’être pas froissé avec la littérature et d’avoir contre moi un informe, mais court, manuscrit dont j’aimerais savoir les faiblesses. J’en viens à l’important : mon envie de vous connaître. Et je vous prie bien profondément de ne voir en elle aucune habileté ... Si, au risque de ce doute, je vous assure que vos poèmes — et cet admirable cri de Nuit et brouillard — sont pour moi d’une matière très précieuse et très intime, vous pouvez m’en croire sans sourire. Bien entendu, il serait inélégant de feindre d’ignorer qu’Écrire est une tentation ... »

Cet « informe manuscrit », c’est Le défi, que Jean Cayrol fait paraître, en octobre 1957, dans la troisième livraison de sa revue sous la signature inaugurale de Philippe Sollers et les applaudissements de François Mauriac, décidément le petit père des romanciers en herbe, qui consacre aussitôt un article dans L’Express : « J’aurai été le premier à écrire ce nom. Trente-cinq pages pour le porter, c’est peu — c’est assez. Cette écorce de pin dont, enfant, je faisais un frêle bateau, et que je confiais à La Hure qui coulait au bas de notre prairie, je croyais qu’elle atteindrait la mer. Je le crois toujours. »

Ce qu’on ne sait pas — Sollers lui-même l’ignorait —, c’est que le lecteur du Défi, au Seuil, fut d’abord François-Régis Bastide. Dans un rapport rédigé à la main, daté du 14 janvier 1957 et couronné par la décision « manuscrit accepté », Régis, s’il émet des réserves, ne cache pas son excitation : « Il n’y a dans Le défi, à première vue, qu’une très honnête tentative d’explicitation amoureuse, bourrée de littérature et de débris de nombril chatouillé. Mais il y a tout de même un ton très pur, et de la race, avec les préciosismes incontournables et les contournements ("Le froid n’avait pas permis que nous nous dénudions tout à fait"). Enfin, l’écrivain éclate quand il montre son laboratoire et se discerne lui-même avec une grande exactitude, dans la postface. C’est là une oeuvre représentative au plus haut point, et à coup sûr, de stendhalisme visité par Baudelaire, de dandysme brûlant, ce que Stendhal dénonçait par son "combat sur la frontière." C’est une bonne frontière, un idéal pour Écrire. E.-R. B. » Et voici comment Jean Cayrol, sur proposition de Régis, fit, d’un certain Joyaux, le futur Sollers.

L’année suivante, lorsque paraît Une curieuse solitude, cette éducation sentimentale, rédigée par un garçon de vingt et un ans, où une domestique espagnole initie à l’amour un fils de famille, et où sont invoqués Debussy, Mallarmé et Proust, l’auteur de La jeune fille et la mort est à nouveau épaté par le troublant alliage d’inventivité et de classicisme. Il sent bien que le garçon prodigue n’est pas sa famille littéraire, mais il y a, chez ce débutant, un aplomb et une audace qu’il jalouse. En 1961, il reçoit même le jeune Sollers, déjà très disert et assez insolent, à la tribune du Masque pour lui lancer un mémorable : « Je souhaite au Parc ce que Mauriac, Henriot et Aragon ont souhaité à votre premier livre ! »

L’année suivante, lorsque paraît Une curieuse solitude, cette éducation sentimentale, rédigée par un garçon de vingt et un ans, où une domestique espagnole initie à l’amour un fils de famille, et où sont invoqués Debussy, Mallarmé et Proust, l’auteur de La jeune fille et la mort est à nouveau épaté par le troublant alliage d’inventivité et de classicisme. Il sent bien que le garçon prodigue n’est pas sa famille littéraire, mais il y a, chez ce débutant, un aplomb et une audace qu’il jalouse. En 1961, il reçoit même le jeune Sollers, déjà très disert et assez insolent, à la tribune du Masque pour lui lancer un mémorable : « Je souhaite au Parc ce que Mauriac, Henriot et Aragon ont souhaité à votre premier livre ! »

Cherchez la femme

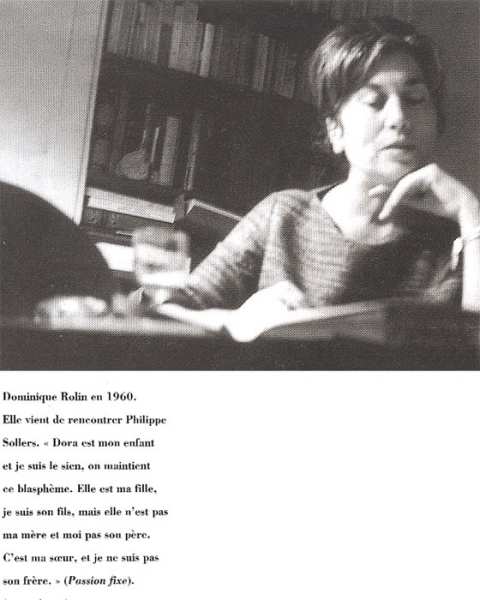

Mais, très vite, la rivalité l’emporta sur la complicité. Une rivalité de jeunes lions condamnés à vivre dans la même cage. Car tout, en profondeur, les opposait : l’idéologie (Régis en pinçait pour le PSU quand Sollers se prétendait maoïste), la seconde patrie (l’Allemagne pour l’un, la Chine pour l’autre), les références littéraires (Giraudoux et Giono d’un côté, Sade et Céline de l’autre), le style (que le premier ripolinait et que le second concassait), les femmes (Régis n’accepta pas, à une époque, que la belle Flamande Dominique Rolin lui préférât le brillant Bordelais),

la stratégie (l’un s’obstinait à plaire, l’autre travaillait à déplaire) et la réussite sociale : Régis voulait des titres ronflants, des prix littéraires, des grands tirages, un public, et guignait déjà une académie, qu’elle fût française ou Goncourt, il allait se contenter du bicorne provincial d’ambassadeur, alors que Philippe, lecteur émérite de Clausewitz, avait compris que, pour durer dans un milieu où l’aisance est suspecte, il convient de refuser les décorations, de s’écarter des institutions, de faire peur au bourgeois, et de constituer une ligue rebelle, de fonder un clan, d’imposer une « théorie d’ensemble » — ce fut Tel Quel au Seuil, et puis L’lnfini chez Gallimard.

Au Seuil, pendant près de trente ans, malgré l’exiguïté des locaux et l’étroitesse des escaliers en colimaçon, les deux rivaux s’appliquèrent donc à toujours s’éviter. Sollers feignait d’ignorer Bastide, jugeant que l’attaquer était lui accorder de l’importance. Bastide, en revanche, ne manquait jamais une occasion de vitupérer Sollers, qui réunissait alors tout ce qu’il détestait : la gauche extrême, la psychanalyse, l’illisibilité, le matérialisme, la modernité. Que feu son beaufrère, Jean-René Huguenin, l’auteur de La côte sauvage, mort à vingt-six ans dans un accident de voiture, eût participé à la création de Tel Quel ajoutait encore à son inépuisable, inexplicable courroux que ni le temps ni les chancelleries ne devaient apaiser. Cela reste, pour moi, un grand mystère.

Onze ans après sa mort, Philippe Sollers, avec qui je déjeune place de la Bourse pour en savoir plus, s’étonne que j’écrive sur celui qu’il compare méchamment à « un grand dindon caquetant » dans ses mémoires, intitulés Un vrai roman. « Bastide, quelle drôle d’idée... » Il l’avait en effet oublié. Seul l’adjectif « immonde » lui évoquait encore cet exaspérant dandy auquel, en creusant bien sa mémoire, il reprochait d’avoir ignoré Sade, Nietzsche, Lacan et Barthes, d’avoir été silencieux pendant la guerre d’Algérie, de n’être pas monté sur les barricades de Mai 68, et, en fait de combat, d’avoir défendu avec ardeur les prix littéraires lorsqu’ils furent ridiculisés, dans Les intel/Derates, par Hervé Hamon et Patrick Rotrnan. Ses romans ? Il ne les a pas plus lus que ceux de François Nourissier ou Bertrand Poirot-Delpech. Son excellent Saint-Simon par lui-même, paru en 1953 dans la naissante collection « Écrivains de toujours », et que Régis avait rédigé vite afin de payer sa dette au « plus grand écrivain de notre langue mais le plus inconnu » ? Oui, peut-être, Philippe ne sait plus, c’est si vieux tout cela, et Régis est si loin ...

Pour comprendre ce qui séparait irrémédiablement les deux écrivains, il faut relire, dans La fantaisie du voyageur, cette page d’une terrible lucidité où un garçon de vingt ans, de retour d’Allemagne et de passage à Paris, observe à la terrasse du Flore un petit vieillard sangloter — c’est Antonin Artaud — et un homme à l’accent indéfinissable — c’est Arthur Adamov qui tente en vain, tout en le rabrouant, de le réconforter. « J’aurais peut-être dû, écrit Bastide, me mettre de ce côté de la vie, noircir du papier obscur, me poser des questions angoissantes, vivre avec des écrivains en larmes, puisque j’avais écrit un petit livre élégiaque, militer, boire, me suicider parfois. Or, je n’avais que mépris apeuré pour des gens si mal à leur aise. Je préférais faire antichambre, même pour rien dans les ministères. J’aimais les chaînes des huissiers rubiconds, les palais nationaux gardés de jour et de nuit, les gens connus et protecteurs. En tout cas, je ne sangloterais jamais, avec ou sans génie. J’avais même décidé, quelle commodité, que je n’aurais pas de génie et que, sur ce seul point, je répudierais Ravel : je ne refuserais pas la Légion d’honneur. Toute ma jeunesse la réclamait déjà. »

Les décorations, plutôt que Les Tarahumaras.

Le paradis des ambassades, plutôt que l’enfer de l’asile, à Rodez. Artaud est mort à cinquante-deux ans, excédé par lui-même et maudit par tous ; Régis, à soixante-dix ans, commandeur de la Légion d’honneur, des Arts et Lettres et de l’ordre national du Mérite, croix de guerre 39-45, grand-croix du Danebrog et de l’ordre de la république d’Autriche. Épinglé comme un beau papillon diurne sur le liège.

Qui sait si un historien de la littérature de la seconde moitié du vingtième siècle n’opposera pas un jour, pour la résumer et l’illustrer, les Bastide aux Sollers, les anciens aux modernes, les tenants du beau style aux laborantins de l’écriture, les nostalgiques aux futuristes, les mémorialistes aux idéologues, les diplomates aux factieux, et les hédonistes de La vie rêvée aux guerriers du goût.

Il m’arrive souvent de penser que j’aurais aimé réconcilier ce stendhalien à l’âme trop sensible et ce flaubertien aux principes d’airain autour d’un Bôsendorfer ouvert, dans la pénombre, sur une partition de Mozart, et leur prouver qu’ils se sont manqués. Certains livres, on les écrit parfois pour que les vivants pactisent avec les morts.

Jérome Garcin

Son excellence, monsieur mon ami

Gallimard/Folio N° 4944, 2008, p. 171-180.

Le livre

Présentation de l’éditeur

" La rumeur, portée par l’énigmatique mistral, le disait speaker, aruspice, horticulteur et même plénipotentiaire, un orchestre allemand aurait interprété en 1944 une messe nuptiale de sa composition, son père biarrot aurait connu Mata Hari et Bolo-Pacha, lui-même aurait été l’ami de Jean Cocteau et l’élève d’Alfred Cortot, il aurait fait jouer à la télévision Emmanuelle Riva et Delphine Seyrig, mais, dans tout cela, qu’y avait-il de vrai ? " Dix ans après la mort de l’énigmatique François-Régis Bastide - auteur de La fantaisie du voyageur, fondateur du Masque et la plume, ambassadeur de France à Copenhague et à Vienne -, Jérôme Garcin fait le portrait de cet écrivain-musicien qui a tant compté pour lui, et que l’époque a oublié. Commencé et terminé dans la maison d’été de François-Régis Bastide, à La Garde-Freinet (Var), Son excellence, monsieur mon ami n’obéit qu’à une émotion, celle du souvenir.

" La rumeur, portée par l’énigmatique mistral, le disait speaker, aruspice, horticulteur et même plénipotentiaire, un orchestre allemand aurait interprété en 1944 une messe nuptiale de sa composition, son père biarrot aurait connu Mata Hari et Bolo-Pacha, lui-même aurait été l’ami de Jean Cocteau et l’élève d’Alfred Cortot, il aurait fait jouer à la télévision Emmanuelle Riva et Delphine Seyrig, mais, dans tout cela, qu’y avait-il de vrai ? " Dix ans après la mort de l’énigmatique François-Régis Bastide - auteur de La fantaisie du voyageur, fondateur du Masque et la plume, ambassadeur de France à Copenhague et à Vienne -, Jérôme Garcin fait le portrait de cet écrivain-musicien qui a tant compté pour lui, et que l’époque a oublié. Commencé et terminé dans la maison d’été de François-Régis Bastide, à La Garde-Freinet (Var), Son excellence, monsieur mon ami n’obéit qu’à une émotion, celle du souvenir.

Critiques du livre

Sur l’auteur

Jérôme Garcin dirige les pages culturelles du Nouvel Observateur et anime Le masque et la plume sur France Inter. Il est notamment l’auteur, aux Editions Gallimard, de Pour Jean Prévost, prix Médicis essai 1991, de La chute de cheval, prix Roger Nimier 1998, et de Théâtre intime, prix France Télévisions 2003.

Jérôme Garcin dirige les pages culturelles du Nouvel Observateur et anime Le masque et la plume sur France Inter. Il est notamment l’auteur, aux Editions Gallimard, de Pour Jean Prévost, prix Médicis essai 1991, de La chute de cheval, prix Roger Nimier 1998, et de Théâtre intime, prix France Télévisions 2003.

Le prix Duménil a été remis à Jérôme Garcin en juin 2008. Doté de 60 000 euros, il couronne "Son excellence, monsieur mon ami", l’ouvrage du directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Observateur paru en janvier chez Gallimard.

Remis pour la deuxième année consécutive par un jury composé d’Eric Neuhoff, Stéphane Denis, Marc Lambron et Pascal Thomas, il honore un hommage rendu par Jérôme Garcin à son prédécesseur au Masque et la Plume, l’émission de France Inter.

Le prix Duménil, le mieux doté de France, avait distingué l’année précédente Un roman russe, d’Emmanuel Carrère (P.O.L)

Le livre sur amazon

Le livre sur amazon

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?