Charlie Hebdo, 24 avril 2019.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Cercle, 2007, chapitre 2.

J’ai commencé à entrer dans une région étrange. Des courbes de mélodie, venues du mélange de mes pensées, se sont dépliées dans l’air. Je longeais la berge, rive gauche, en direction de Notre-Dame, et c’était un vertige très calme qui se diffusait sous mes pas, un vertige qui s’étendait au tronc des bouleaux, à la coque des bateaux-restaurants amarrés le long des quais, au grillage des chantiers riverains à l’abandon, à tous ces angles perdus mangés d’herbes et de cailloux qui font germer leur pourriture entre le fleuve et la route.

Pourquoi Notre-Dame ? Je ne sais pas. Le nom de Notre-Dame est arrivé dans mes phrases ; je n’ai pas eu le temps d’y penser. À moins que penser, ce ne soit précisément ça : une chose qui vient quand on laisse venir, qui grandit doucement et se met à reposer dans les phrases. Une chose si discrète qu’on n’en perçoit pas la présence. Qui scintille pour elle même, en dehors de tout contact, et glisse d’une forme à l’autre. Qui voit plus clair que vous. Qui porte sa lueur en avant de vos pas, si bien que lorsque vous la rencontrez, vous vous dites : ça va mieux. [...]

Picasso, Notre-Dame de Paris, 14 juillet 1945.

« Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ! »

ZOOM : cliquer sur l’image.

Cercle, 2007, chapitre 6.

Je suis arrivé devant Notre-Dame. Autour du portail, les statues des rois et des saints creusent leur silence. La pierre s’envole en dentelles. L’air est tout brillant d’arabesques et de vitraux. La cathédrale a vraiment l’air d’une baleine aujourd’hui, une belle grosse baleine. C’est étrange cet air autour de Notre-Dame, un air plein de fraîcheur en échos, humide et remuant. On dirait que la cathédrale baigne son trou dans la Seine ; que le granit mouille depuis des siècles, et que l’océan se prépare ici, dans les ombres et la pierre. Il macère dans son limon, sa bouse historique, afin de tout emporter. J’attends que la cathédrale largue un jour les amarres, qu’elle commence à démouler sa vieille coque, et que les gargouilles, les vitraux, les colonnades, tout parte avec elle, d’abord lentement, comme une baleine qui reprend la mer après l’échouage, puis rapide, une flottaison heureuse vers l’Atlantique, là-bas, arrachant les ponts sur son passage, et remorquant les berges, les arbres, les rues, les boutiques, les passants, toute la ville en sillage, la tour Eiffel en poupe, tout l’univers en navire, et plus personne au milieu de Paris, plus rien, un trou, le vide enfin.

Le parvis grouillait de touristes ; ils levaient la tête vers la rosace ; ils filmaient ; ils photographiaient. Je voulais noter quelques mots — impossible, la tête me tournait. J’avais de la bouillie d’ombres dans la bouche, des frissons partout, une migraine qui me crissait le front. La vision du pont des Arts me tordait le ventre, comme un acide, un début de nausée. Qu’est-ce qu’on pouvait bien dire de ça ? Un trou, on pouvait dire : un trou. Un trou en pleine journée, un trou dans la réalité, dans le temps, dans l’espace. Mais tous ces mots, ils étaient un peu ridicules, insuffisants, ils sentaient le champignon : « le temps »... « l’espace »... passe encore... mais « la réalité » !... Avec ce que j’avais vu sur le pont des Arts, ce mot, il était mort, il n’existait plus. Ce qui existait, c’était surtout ce mal de crâne, ce tapis d’aiguilles sous le front où cognait la fièvre. Je sentais le soleil se contracter dans ma gorge, j’avais envie de vomir. Je me disais : est-il possible qu’une journée si belle se torde ainsi dans un spasme ? Quelque chose est en train d’arriver, c’est sûr : une chose arrive, une chose effroyable — mais quoi ? Et d’ailleurs, est-ce qu’elle arrive vraiment ? Est-ce que je peux dire qu’il se passe vraiment quelque chose ? Non, il ne se passe rien : le néant soudain arrache des corps, toutes ces choses foncent en vrille dans le temps, mais est-ce que ça a lieu ? Car ces choses ne sont nulle part, et pourtant elles arrivent. On dirait une devinette : Qu’est-ce qui n’est nulle part et qui arrive tout le temps ?

J’ai trouvé un banc libre dans le jardin qui borde la Seine. Je tremblais. Plus de force, plus rien, le sang qui se vide, et voilà : j’allais m’évanouir. Ça a tourné dans les arbres, la bouche acide, j’ai perdu un peu conscience, sueur salée dans la bouche, à genoux dans la terre, corps en sueur à genoux dans la terre, avec le front vrillé de fièvre, grimacé, la bouche acide et vite je me suis redressé j’ai vomi dans un sac en plastique. Une petite fille m’observait, toute blonde, attentive, sérieuse. Elle était plantée devant moi, les prunelles très bleues, les joues rondes, une robe blanche de princesse. Elle est allée chercher ses parents : un couple d’Américains, la quarantaine, décontractés, élégants, avec cet air de bonheur solide qu’on voit aux familles riches. Je n’ai pas compris leur nom, juste celui de leur fille : Kim. Le type avait de grands yeux noirs pleins d’ombre, il m’a dit qu’il était médecin et m’a tendu une bouteille d’eau. La femme, bronzée, blondeur nordique, très soignée, m’a demandé si j’avais mangé aujourd’hui. Elle parlait un français impeccable, et m’a donné une barre de céréales : « Mangez ! » Sans doute elle me prenait pour une sorte de clochard. Je me suis rafraîchi le visage, j’ai bu, j’ai mangé, c’était bien.

Je me suis allongé sur le banc, à l’ombre des tilleuls. J’ai roulé ma veste sous ma tête. Le vert et le bleu se mélangeaient dans les buissons. Ça sentait la glycine, l’odeur grasse et humide de la terre. Les arbres clignotaient en douce avec l’après midi, des types dormaient sur les pelouses, des enfants jouaient dans le sable. Il y avait plusieurs messages de Joséphine sur mon répondeur. Elle me faisait des reproches. Elle parlait de « démission ». Elle voulait que je m’explique. Sur le dernier message, elle disait : « Je m’en doutais qu’un jour tu filerais comme ça. » J’ai réécouté tous les messages, pour le plaisir : j’aimais bien sa voix ; avec elle revenaient ses jolies taches de rousseur, l’humidité de ses aisselles, la couleur satinée, vert sombre, de sa souffrance, et son inflexible anxiété, cette manière un peu sèche d’obéir à ce qui fait mal, de toujours s’arranger pour souffrir. Tant pis, me disais-je en effaçant les messages, adieu belle Joséphine.

Maintenant j’étais à Notre-Dame, et puis après ? Rien. Je n’avais aucun projet. Depuis ma décision de 8 h 07, j’avais avancé d’un ou deux kilomètres à peine. J’avais retrouvé le goût de la liberté et puis croisé l’horreur. Tout s’était élargi, même l’horreur m’ouvrait les yeux. C’est étrange d’éprouver, le même jour, en quelques heures, une joie extrême, presque inhumaine, et un déchirement aussi infect. Je me disais : ce déchirement n’est pas le contraire de ma joie ; ce déchirement me parle aussi bien que la joie ; dans ce déchirement, tout autant que dans ma joie, s’ouvre un vide — et ce vide, c’est là où je suis. Allongé sur un banc, je me disais : voilà, j’ai envie d’être seul pour longtemps, d’aller dans la solitude, loin, et d’y creuser des galeries pour me concentrer sur ce vide.

J’ai sorti de ma veste, un à un, ces bouts de papier sur lesquels j’avais griffonné toute la matinée des morceaux de phrases. Depuis 8 h 07, j’en avais noté des dizaines. La poche intérieure de ma veste était trouée, si bien que les morceaux de papier glissaient dans la doublure. Ça faisait d’étranges séquences, une suite de sésames, comme des poèmes en morse. Ça disait : « phrases oiseaux feuillages » ou « fougère cerisier pisse ». Les mots « NACRE » et « ROUGE » revenaient souvent. Et aussi : « VELOURS » « COQUELICOT », « NÉANT ». On pouvait refaire mon itinéraire, juste avec quelques mots. J’ai pensé à certains adeptes qui allaient dans la mort avec des lamelles d’or. Ils les portaient en collier. Elles étaient en forme de lierre. Des consignes y étaient gravées pour s’orienter dans les régions de la mort : « Prends à droite après le cyprès », « Ne t’approche pas de cette source », « Plus loin tu trouveras un autre lac ». Avec des phrases, avec une simple suite de mots, ils se délivraient de l’enfer. Je me disais : ces bouts de phrases dans ma doublure, ce sont mes lamelles d’or. Elles ne me serviront pas outre-tombe ; avec elles, ce sera le contraire : je m’orienterai dans la vie, elles me diront quoi éviter, et quel chemin prendre pour me soustraire aux pièges de mort.

J’ai joué un peu avec ces bouts de papier en formant des phrases au hasard : « Velours, coquelicot, nacre rouge, lilas de Seine », « Flamme des boucles, fougère des oiseaux ». Puis je me suis redit la phrase de 8 h 07, celle de Bob Dylan, celle de Rimbaud. Ces phrases, elles composaient elles aussi un aide mémoire pour la délivrance. Elles me paraissaient presque anciennes, maintenant, comme si, en quelques heures, ma promenade le long de la Seine s’était changée en saut dans la vie. Les trois phrases, je commençais à les vivre. Mais elles n’agissaient plus comme des appels au réveil : le réveil avait eu lieu ; il n’arrêtait plus d’avoir lieu. Est-il possible de prétendre un jour qu’on est réveillé ? Si ces trois phrases me semblaient maintenant familières, si elles n’aiguisaient plusen moi le désir de l’autre rive, c’est que sur l’autre rive, j’y étais.

Toute une prairie de phrases s’est tissée dans le feuillage à travers la lumière. Je m’appliquais à ne pas cligner les yeux, à ne faire, allongé, aucun geste, afin qu’au-dessus de moi la prairie, malgré le remuement des feuillages, se maintienne ; et qu’à travers ce tournoiement, continue de se dessiner l’image de mon aventure. Il y a eu tout un essaim de lumières où clignotaient des mots, et ces mots faisaient naître des lignes. Dans le feuillage sont ainsi apparus, d’abord fragiles, puis de plus en plus précis, les traits de Coquelicot, avec ses joues de pétales, comme une liseuse de Corot. Son visage clignotait, fugace, entre mes paupières. Chaque détail se concentre ; il y a mille points pour faire une joue, des lèvres, une nuque, et ces points étaient dans le feuillage. Ainsi Coquelicot venait-elle à travers des formes, comme une déesse. Ses bas mauves crissaient sous une caresse invisible, toute sa silhouette pâmée dans un bain de phrases, et sa poitrine, gonflée de syllabes, souriait dans ma main. Je la retrouverai, me disais-je. Les apparitions viennent toujours deux fois. Le plaisir est toujours clair. J’ai confiance.

Je me suis endormi. Les phrases se sont mêlées aux buissons, il y a eu des ponts dans les feuillages, des cascades de sable et d’enfants, et, plus timides, la rosée, une goutte. Les pensées scintillent en tous sens, comme des feuilles ; elles se dégagent dans la lumière et vibrent sous les paupières. Les berges se sont soulevées dans un seul poudroiement. La carte de Paris formait un cerf-volant tenu par les Chinois, un cerf-volant en forme de fougère. Dans le ciel, la fougère exultait, elle riait avec les Chinois, tout le monde courait sur la Seine avec la flamme olympique, en direction de Pékin.

La petite fille m’a offert un dessin. C’était un fouillis d’arbres avec des coups de crayon hirsutes rouges et jaunes. On devinait un banc dans les arbres, et sur le banc, un corps allongé, les bras tendus vers le ciel. Au bout des doigts, il y avait des petits carrés de papier sur lesquels la petite fille avait tracé, chaque fois, un gros point d’interrogation. En échange, je lui ai donné l’un des morceaux de papier, celui avec « NUANCE », « OISEAUX », et deux autres mots biffés dont la rature faisait le début d’un oiseau. J’ai dessiné l’oiseau et j’ai ajouté : « TO KIM, April, the 17th. JEAN. »

Les Américains avaient visité Notre-Dame et se demandaient s’ils allaient monter sur les tours. Le père lisait Notre-Dame de Paris. Il m’a demandé si je l’avais lu. Très bon livre, j’ai dit, extraordinaire même. On a parlé un peu de Victor Hugo. Je leur ai dit qu’il fallait absolument voir Paris de là-haut : on se rend compte qu’on est sur une île, et puis on voit les anges. Les anges ? Ils étaient ravis. On a fait la queue ensemble devant la petite entrée à gauche. Une affiche promettait un « point de vue unique ». Ça nous a fait rire. La femme était plongée dans un guide de Paris ; et le type, avec un peu d’ exaltation, lui lisait des pages de Notre-Dame de Paris : ça se passe là-haut, disait-il.

Le vent sur le balcon attrape les visages, on suffoque un peu. J’étais content d’être là dans les airs, le vent me faisait du bien. Kim a hurlé de joie, son père était hilare : « C’est exactement comme dans Victor Hugo. » Avec la lumière de fin d’après midi, un peu de gris déjà dans les flammes, on voyait la découpe des toits dans le ciel de Paris, une grande ligne douce brisée par les dômes et la pointe des chapelles, et puis on voyait la Seine, de chaque côté, qui ouvre ses deux tranchées bleues. L’Américain imitait Quasimodo pour faire rire sa femme et sa fille : il avait remonté sa veste sur sa tête et titubait en venant vers elles, les bras aveugles, avec de longs cris plaintifs. Je leur ai montré l’ange de la Sainte-Chapelle, dressé là-bas au-dessus du vide, et plus loin, par-delà les feuillages, celui du Châtelet. Le vertige ne me gênait pas. Il était là, bien sûr, mais avec le grillage tendu le long du parapet, tomber, c’était impossible.

Et puis soudain, ça m’a pris le ventre. Une vrille : je la connaissais bien. Dans le vertige il y a ce moment où tout vous lâche. Un point où plus rien n’a d’importance. Le désespoir ? Pas exactement. Plutôt un point de recul, où les volumes libèrent en eux un espace bienfaisant, comme si le vide vous accueillait avec un sourire tiède. Tiède et blanc. À cet instant, vous n’avez plus ni froid ni chaud ; vous n’avez plus de jambes : elles sont comme de la plume. Votre corps ne vous appartient plus, vos soixante-dix kilos sont jetés au vent, et malgré les appels de votre estomac qui dit non, qui se cramponne à lui-même comme autour d’une vis, il est trop tard : la tiédeur vous a envahi ; elle vous invite à l’abandon. Lorsque enfin il est trop tard, le souci n’existe plus. C’est ça l’abandon : vous n’avez plus à forcer sur vos muscles, ni à crisper la mâchoire. La tiédeur, ça y est, elle était là. J’ai essayé de m’accrocher aux murs, aux corniches, aux pylônes, ça tournait trop, je me suis accroupi.

Picasso, Notre-Dame de Paris, 1945.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Cercle, 2007, chapitre 31.

C’est très bon de voir un monde qui se décompose. On éprouve, face aux catastrophes, un plaisir logique : le monde n’est-il pas lui-même une catastrophe ? N’est-il pas devenu sa propre dévastation ? Il est souhaitable, comme pour toute chose, qu’il aille vers ce qu’il est. Alors ce soir je suis comblé. Car en plus de sombrer, le vieux monde vous offre le spectacle de son mystère. Ce qu’il y a de plus désespéré vient ici se tordre en flammes. Les morts s’empressent, ils complètent le nombre, mais on ne les voit pas. On dirait qu’un sarcasme dissout les apparences.

Notre-Dame rayonne, polychrome soudain, les vitraux exultent, rouges, bleus, verts et jaunes en voltige dans le ciel. Tout autour, ça crève, détruit on ne sait comment, en voie d’effacement, comme si les abords de la Seine, l’île de la Cité, l’île Saint-Louis, et toute la ville s’anéantissaient d’eux-mêmes, rasés de la carte, sans même qu’on y touche. Le « plus beau paysage du monde », comme dit Lestrange avec ironie, le voici qui pourrit en direct. Les pierres flambent dans leur poison, les ponts sont écroulés, les quais n’existent plus. On se croirait à Rome, au Forum, ou après des bombardements. C’est en crevasses, tout est calciné dans une désolation de poussière noire. On voit le travail de la ruine en accéléré, comme si des siècles défilaient en une minute, et qu’on passait de la fissure à l’écroulement.

Que se passe-t-il ? On se promenait, Anna Livia et moi. C’était le crépuscule. On marchait du côté de la gare d’Austerlitz. Il y a là-bas des friches de terrain vague, un dérapage brusque dans le plan de la ville. Les bords de la Seine y sont plâtreux, envahis de mauvaise herbe ; les hangars sont pleins de recoins louches. J’ai souvent croisé le Sanglier là, endormi sur un matelas défoncé. Et aujourd’hui, des tentes étaient disposées pour les sans-abri. Peut-être que le Sanglier avait la sienne. Le campement s’alignait sur le quai Saint-Bernard, ça faisait comme des igloos, un village lapon entouré de braseros. Sur le pont Charles-de-Gaulle, on s’est accoudés pour contempler Notre-Dame. C’est un pont très laid, mais on a la gare d’Austerlitz d’un côté, et la gare de Lyon de l’autre. Les deux horloges se parlent ; et puis c’est de là qu’on voit le mieux Notre-Dame.

On dirait une grosse mouche, là-bas, plantée sur l’île avec ses tentacules. Elle est bien éclairée dans la nuit. Les vitraux lui font des yeux miroitants. Observez les arcs-boutants : on dirait des pattes repliées. Elle glousse dans son opulence, illuminée, noble et sensuelle, comme une baleine. Est-ce qu’elle les avale, tous les boniments de la terre ? Il y a des jours où, par la fenêtre de l’hôtel Cascade, je me dis qu’elle rit : son rire alors s’élève dans les airs comme un panache d’eau de mer.

D’habitude, c’est bien doux de se laisser bercer par ce chromo : l’eau de la Seine enveloppe l’île de la Cité dont les quais chargés d’amoureux témoignent pour l’éternelle beauté de la Ville lumière. Les péniches remontent le fleuve, leur écume égrène des sérénades en glissant sous le pont d’Austerlitz. Les platanes frémissent, c’est un cliché doucereux, avec des effusions de brise et le poudroiement léger de l’air fluvial au dessus des berges. Une mélopée passe là-dessus, pauvre et mélodieuse, qui dit par exemple : « Il n’est trésor que de vivre à son aise. »

Mais je sentais ce soir une ambiance à maléfice, quelque chose de plus favorable aux combinaisons spirituelles. Anna Livia, elle les sent ces choses, aussi. Chaque jour, avec des gestes, elle est forcée d’y travailler, dans le filigrane. En aventure ouverte, dans les formes et les voix, toute la journée ; très sensible au moindre frémissement dans l’air : elle la renifle, la substance féroce. De la couleur de papillon au gras de cercueil, les nuances abondent. Alors ce soir, pas besoin de lui faire un dessin. Elle a compris que les nervosités se cherchent.

Je trouve que Notre-Dame est plus belle par-derrière. Ce soir, on dirait qu’elle flotte sur une mer jaune, comme un navire mutiné. Est-ce qu’elle vogue avec drapeau noir ? Il y a sûrement un drapeau noir. Et aussi une tête de mort. Cherchez bien. Les yeux flambent dans les ténèbres. Un soulèvement se prépare, ça se devine aux frissons. Les yeux rôdent. Qui va là ? Des gueules étranges arpentent les quais. Et c’est bizarre : voici que mon sang s’est mis à chanter et mes os s’élargissent. Anna Livia aussi est tout intense, elle saccade un peu ses gestes et les module, voici son harmonie à elle, ses lignes étranges qui attrapent la nuit, on dirait Tabula rasa. Des larmes et des filets rouges ruissellent, ils vont vers la Seine. Elle est rouge. Cette nuit tout est rouge.

Oui vraiment, c’est par-derrière que Notre-Dame est la plus belle. Les touristes s’amassent au portail, ils reluquent devant, mais la vraie Notre-Dame, celle qui se réserve, la Notre-Dame dont les courbes font grimper le cerveau en l’air et vous lâchent des intuitions énormes, c’est celle qu’on admire depuis l’abside. C’est aussi par là qu’on entre vraiment. La meilleure porte, la seule peut-être, ne la cherchez pas, elle n’existe qu’ici. Un faisceau d’attirance ? Un fantasme ? Je ne sais pas. Ça s’ouvre là où vous savez que ça s’ouvre. Ces choses-là ne se discutent pas. Si je vous dis que Notre-Dame s’ouvre par-derrière, c’est parce que j’y suis. Je n’ai attendu personne pour y entrer. Une levée de parfums, peut-être. Oui, j’ai attendu que les peupliers embaument, qu’ils viennent avec le vent, tournent et changent de rive. En passant la Seine, les voici qui emmènent un peu d’écume jusqu’ici, quai de la Tournelle, au pied du coin d’ombre où Anna Livia et moi, on s’est allongés.

Car on a trouvé, Anna Livia et moi, un coin tranquille sur les quais. Il y avait un taillis de platanes, un buisson où les ombres sentaient la menthe et l’urine. On a posé le pique-nique, la couverture et le panier en osier, et Anna Livia a ôté sa culotte. J’ai ouvert ma braguette. Elle s’est agenouillée pour me sucer, puis on a basculé dans l’herbe noire, elle s’est allongée sur le côté, je lui ai calé la hanche avec la couverture et mon chandail, j’ai retroussé sa jupe et me suis glissé derrière elle. Son beau cul scintillait, ses épaules brillaient dans la nuit, nos souffles ont pris un rythme doux.

On est comme dans ce tableau, le Picasso, celui dont j’ai offert la reproduction à Anna Livia le soir de ses trente ans : le couple allongé, avec ces couleurs qui les relient. On s’était dit, Anna Livia et moi, qu’ils ne faisaient pas l’amour, mais que c’était l’amour qui les faisait.

Picasso, Les dormeurs, 1965.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Et puis ce soir, je vois très clair, car toujours dans l’étreinte mes yeux s’ouvrent. C’est un phénomène étrange, je l’ai découvert avec Anna Livia : lorsqu’on fait l’amour, on est enfin dans le monde. On est avec les animaux, les arbres, avec l’eau. Depuis les premières phrases de ce livre, je tournais autour de Notre-Dame sans bien savoir. Ce soir, les voies s’éclairent. Ce n’est pas le paysage un peu trop beau des berges qui m’attire, ni cette allure de Moyen Âge restauré. Cette carte postale au milieu de Paris sent le décor de film, elle nous vend son image falsifiée, sa vieille retape sentimentale. Non, ce qui m’attire vers Notre-Dame depuis le début, c’est qu’il y a une femme à l’intérieur.

Et cette nuit, collé au corps d’Anna Livia, à travers la jouissance, c’est ça que je vois. Peut-être que c’est impossible de voir ça, mais la jouissance vous offre soudain la double vue. C’est là qu’au-dessus des buissons, le grand corps de Notre-Dame est apparu. Plus illuminé que tout à l’heure, les rosaces en triomphe, bleu vif, rouge et vert aveuglants. J’ai eu un éblouissement. Entre la croupe d’Anna Livia et le derrière de Notre-Dame, quelque chose a glissé. Un éclair fébrile. J’ai perdu mes repères, et l’espace a coulé sur lui-même, comme des étoiles dans une rivière. Il n’y avait plus qu’un seul beau cul, lumineux de grâce, et j’étais dedans, bien arrimé dans le lieu par une ligne de jouissance.

J’ai eu souvent, depuis ma fenêtre de l’hôtel Cascade, cette vision qui déborde vers Notre-Dame. Je voyais la pierre faire des bonds dans le ciel, et l’air qui s’excitait dans la féerie. Toute une humidité dans les formes qui remuent, l’ombre mauve de Nostra Signora partie aux nuages dans une branlée de souffle.

Mais là, j’étreignais Notre-Dame — je l’étreignais à travers Anna Livia. Blotti dans son flanc, allongé avec elle dans le coin de cachette, j’ai sorti du papier, je n’arrêtais pas d’écrire. Cette féerie, est-ce mes phrases qui la dirigent ? La lampe du réverbère fait à Anna Livia une peau dorée. Elle est couchée sur le côté, recouverte juste d’un drap fin violet, une sorte de paréo dont elle s’est ceint les hanches. Je pose le papier sur son épaule, ou bien au creux de sa hanche, j’écris en courbes qui épousent son corps. Bien serré contre elle, moi aussi je suis nu. On ondule doucement, pas trop vite, cette étreinte doit durer toute la nuit, et tant que nous sommes accouplés, elle et moi, Notre-Dame est ouverte.

Car les beaux flancs de Notre-Dame s’ouvrent comme les portes du temple de Jérusalem. Ils sont luisants comme le pelage d’un félin soigneux, huilés comme le corps d’une femme qui s’expose au soleil. C’est aussi large que le fleuve qui la traverse et réveille sa pierre. Les vitraux s’allument parce que Notre-Dame est toute en joie : elle apprécie, sa splendeur étincelle comme jamais.

Autour d’elle, il n’y a plus rien. Ça a disparu. Néant. Je sais bien que la jouissance néantise. Que lorsqu’elle existe, il n’y a qu’elle. Mais quand même, ça surprend. L’espace est tout vidé. Détruit. On dirait qu’une immense déchirure a vidé le temps et qu’il est à vif, là, exposé comme une plaie ouverte. Comme on est habitué au paysage, on croit deviner dans ces marécages des formes mortes. De vieilles molaires cariées, peut-être, de bout dans la tourbe. Mais en fait il n’y a rien du tout.

Ce n’est pas un rien d’inexistence, c’est vraiment le rien de la dévastation. Il n’y a rien, mais dans ce rien, on reconnaît pourtant, très exactement, ce qu’il en est du monde. Comme si « le monde » c’était ça ; et que cette nuit on accédait à la trame — on voyait.

J’ai toujours pensé que la douilletterie ambiante cachait un nid de mort. Comme si, sous ses habits de princesse, derrière le corps adorable d’une jolie fille, vous surpreniez la plus immonde des déchetteries. Alors, un tel déshabillage à vif, ça devait arriver. Un jour le trou devait venir à la surface, il devait se révéler.

Si Notre-Dame seule est épargnée, ça ne veut pas dire que le trou ne l’atteint pas. Au contraire elle endure, mais elle est immune. Peut-être qu’elle fait trou dans ce qui troue, peut-être qu’elle interrompt le trou. Ou alors le sauf depuis toujours en elle la préserve, comme en exorcisme. La négation affleure, elle prend les phénomènes, tout vient à néant, mais elle, Notre-Dame, elle reste intacte.

Ça ne veut pas dire que les monuments tiennent là où tout s’effondre. Ni que les pierres de la foi sont plus fortes que la ruine. Si Notre-Dame ressuscite dans les décombres, c’est parce que mes phrases sont en train de convoyer leur semence dans son corps. C’est parce qu’il y a vraiment une femme à l’intérieur. Et cette femme, son corps est en gloire, il jouit de lui même depuis des siècles et des siècles, d’une jouissance absolue, qui ne concerne ni les hommes ni les dieux, mais la parole, cette étrange féminité immémoriale qu’il y a dans la parole, et qui vibre encore, ce soir, quand il n’y a plus rien.

Je profite de la nuit pour le dire en murmurant : il y a dans le féminin quelque chose à quoi seul un homme accède. Quelque chose dont il s’empare. C’est le secret de ce livre : comment le yang trouve dans le yin sa pâture, et par elle se change en divinité bizarre.

Et les humains, ils sont passés où ? Je n’en vois pas. Pas non plus de désespoir. Notre bon vieux désespoir, avec son miel de plaintes : dans le trou, comme le reste, ça n’existe plus. Peut être que la véritable détresse n’est pas humaine, qu’elle est sans traces. Il y a longtemps qu’elle n’a plus à voir avec les humains. Ils étaient dépassés par elle, ils n’y accédaient même plus. La véritable détresse, c’est celle du monde insurgé contre son propre renversement en non-monde. C’est une détresse sans visage. Celle de l’apprenti sorcier qui a bloqué sa machine. Mais est celui qui l’a bloquée, ou la machine qui s’est bloquée toute seule ? La machine est l’autre nom du blocage.

Alors, lorsque les vivants de la mort lâchent quelques larmes sur le destin pouilleux du monde, il ne faut jamais les croire. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, et puis le monde lui-même a muté. Il fonctionne sans personne. Le nihil graisse la roue libre.

Toujours, lorsque se manifeste le plus terrible, quelque chose de contraire arrive dans le même temps. Une chose mystérieuse qui appartient elle aussi à cet événement. Un principe de dégagement. Un lancer d’éclaircie. Ainsi ce soir voit-on ce qui ne se voit pas. Ça explique la lumière soudaine de Notre-Dame, ces signaux bleus, rouges, verts, jaunes, comme une semence de souffle. Et comme l’un ne va pas sans l’autre, sans cette lumière on ne pourrait pas voir ce terrain vague allumé là en noir, ces grumeaux d’incendie séché, ce désert.

Là où se révèle le ravage, se révèle aussi la jouissance. Ce qui détruit aurait la même source que ce qui illumine ? Vous trouvez que c’est une hypothèse extravagante, mais on dirait bien, ce soir, que c’est vrai — qu’une même puissance libère à la fois ce qui tue et ce qui sauve.

Les deux aspects ne communiquent pas. Aucun rapport de balance. Ni cause ni effet. Ils participent du même, voilà tout. C’est pourquoi il est très délicat d’entrer dans cet événement.

Et ce soir, l’extase qui prend l’île de la Cité se représente à peine. Elle est à la lisière de l’impossible. Tout ce qu’on peut dire, c’est que la convulsion convulse, et qu’elle accentue les tendances. Elle désespère les désespoirs, et fait jouir les jouissances.

Nous voici parvenu au cœur ardent du livre. Ça palpite tout proche de l’abstraction. Chaque avancée devient périlleuse. Chaque phrase se forme au bord de sa propre falaise. Lisez doucement.

Cette nuit, vous comprenez que la jouissance ouvre à l’événement. Que c’est par elle qu’on accède aussi bien au trou du néant, qu’à ce qui s’en détourne en ruisselant dans le temps.

Que le temps détruit, et d’un même geste abrite.

Que si l’on entre en contact avec cette chose qui vibre dans le temps, on s’ouvre à ce qui ouvre. On est dans la merveille. On est comme à l’intérieur extasié de Notre-Dame. On est dans la parole qui parle.

Le lecteur se dit que je déraille. Il se dit que ce soir le narrateur a un coup dans le nez, qu’il a pris trop de confiture, que son expérience ne mène nulle part, que je m’égare au travers de chemins biscornus. Mais non, regardez comme c’est clair. Le mystère qui se joue ce soir est la logique même. Que le spectacle vous plaise ou non, il ne fait qu’étaler en surface les reliefs qui poussaient çà et là dans ce livre. Les intuitions guettaient, les voilà qui surgissent. Et puis ne me dites pas que vous trouvez ça scabreux. Il s’agit d’un éblouissement qui déborde, une vision qui s’emporte dans son désir, qui va s’allumer loin, en tirant jusqu’au bout ses conséquences. Selon vous, on baptiserait cette nuit Notre-Dame avec du foutre au nom de la fille du diable ? C’est exagéré.

Les phrases continuent d’entrer dans la Dame. Elles se déplient dans son corps en le dépliant, réveillent la moindre alvéole. Les murs dégorgent en fuseaux de lueurs tout au long de la nef. Les travées exultent. Notre-Dame qui vibre en spasmes, vous aviez déjà vu ça, vous ? Elle a l’air folle éperdue, ses en trailles suintent la myrrhe, les rosaces transpirent de joie, même les bas-reliefs miaulent, comme si son corps était l’arche des jouissances. Ça fait tout un chant de plaisir au travers duquel se brode la Marie, le vrai corps de la bienheureuse, prise tout entière de louanges, et qui, à travers sa lumière, décharge comme la baleine blanche, donnant voix à la parole.

Ça tourne toujours rond dans ces choses, et même un peu en rond. La parole parle à la parole qui parle à la parole.

C’est étrange de séjourner dans une telle écoute. Les phrases m’ont conduit, et puis ça s’est fait tout seul. Qu’y a-t-il à entendre dans le corps de Notre-Dame ? Seul le ravissement rend possible la lecture de ce qui a lieu dans ce lieu. On n’y accède que par l’extase, c’est pourquoi une étreinte n’est pas de trop. Il y en a peut-être parmi vous qui trouvent que pénétrer le mystère de la Vierge via le corps d’Anna Livia est de mauvais goût. Mais il n’y a pas de meilleure voie que l’amour. Une solution plus directe serait la foi, mais elle n’est pas parvenue au narrateur, figurez-vous. Il n’a pas non plus très envie d’aller baiser le pied de la Vierge à genoux dans une église, il n’y arrive pas, ça ne lui dit rien. Encore moins d’accepter les adhérences de servitude qu’il y a dans ces parages. Quelqu’un qui fait une expérience avec la parole invente forcément son rapport à la chose. Il sait que c’est là que ça se passe. Et toujours, s’il fait vraiment une expérience, il y arrive par des voies qu’il invente. Ces voies bifurquent, elles sont un peu tordues, mais pas tant que ça. Car là où il opère, ses phrases opèrent, et les phrases ont leur logique. Elles raisonnent dans un sillon d’hérésie. Les hérésies pénètrent toujours le point vif. Et puis la contrée qui s’explore dans ce chapitre est à elle-même sa propre matière. Elle opère depuis la jouissance des phrases. Les lecteurs de ce livre le savent : celle-ci se déduit de la jouissance des corps. Ce qui s’ouvre à travers une étreinte est un champ libre où les forces se captent elles-mêmes. Impossible de mieux accoster Notre-Dame. Seule une jouissance est capable de la rencontrer, car elle seule est à la hauteur de l’intensité qu’il y a dans un corps comme le sien. C’est le sens de cette aventure qui, depuis deux cents pages, conduit la parole à son propre acheminement.

Quelque chose s’est ouvert au-dessus de la Seine, on dirait des phrases, un manteau de phrases. C’est lui, c’est le livre. Il s’écrit cette nuit à ciel ouvert. En passant par Notre-Dame, on dirait que ces phrases sont devenues elles-mêmes ce qui s’ouvre dans la parole. Car le passage de la jouissance dans un corps l’ouvre à la parole. À travers l’étreinte qui écrit cette scène, la jouissance rejoint la jouissance.

Et vous entendez ? Une mélopée enveloppe Notre-Dame. Elle fait vibrer les tours, les flèches et les statues des saints. C’est un Magnificat. Les phrases s’élèvent en tournoyant dans les airs : Exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. La nuit danse, chaque syllabe fait revenir un buisson, ou un arbre : Sanctum nomen ejus. Puis c’est le fleuve qui réapparaît : Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes — et le reste se ranime, avec les humains, les rues, les quais, les bateaux-mouches, les voitures, et tandis que je contemple la scène, Anna Livia s’est retournée, elle me sourit.

Yannick Haenel, Cercle, Gallimard,

collection L’infini, 2007, p. 24, 51-57, 266-276.

Folio 4857, p. 25, 54-61, 290-301.

Picasso, Vue de Notre-Dame de Paris, 1945.

ZOOM : cliquer sur l’image.

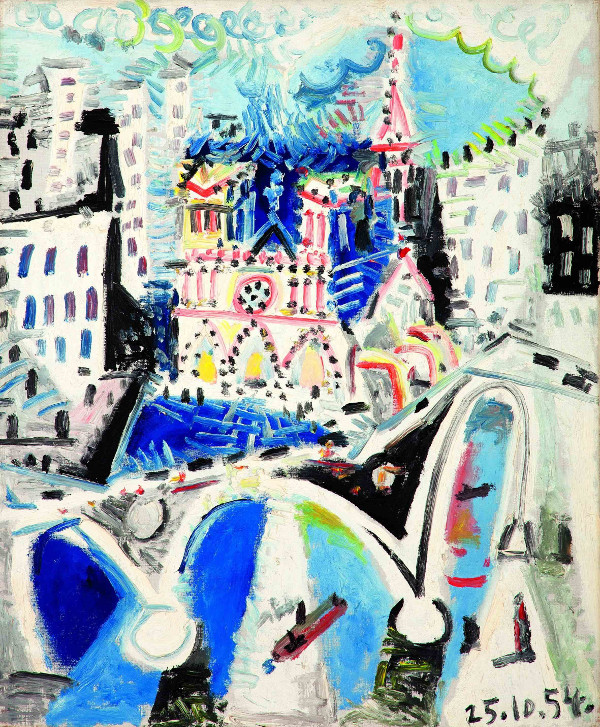

Picasso, Vue de Notre-Dame de Paris, 25 octobre 1954.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Notre-Dame de Paris

« Thème d’une double série de paysages, que Picasso réalisa au printemps 1944, puis à la fin de l’hiver 1944-1945. Ils sont angoissés et frémissants au printemps 1944, juste avant l’ouverture du deuxième front en Normandie (catalogue Zervos, XIII, 296-300). Picasso a-t-il craint alors que Paris ne soit détruit ? Il voyait ce paysage chaque jour en sortant de la rue des Grands-Augustins où il habitait, pour déboucher sur le quai de la Seine. Cf. H/P, 50/32,5, du 22 mai 1944, où Notre-Dame est vue sous l’anse du Pont-Neuf, à partir du Vert-Galant, œuvre que Picasso a toujours conservée. Il y est revenu significativement à la fin février 1945, au moment où, la guerre s’acheminant vers la défaite d’Hitler, Paris est sauvé. Les compositions sont construites en puissants réseaux géométriques (Z, XIV, 101-108).

Notre-Dame-de vie est le nom du dernier mas que Picasso acheta à Mougins en 1961 et qui fut son ultime atelier. »

Pierre Daix,, Le nouveau dictionnaire Picasso, coll. Bouquins, 2012.

Giacometti, Notre-Dame de Paris, in Paris sans fin. 75e planche. 1961-1964.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?