Une historienne : « Le dogme de la Trinité est le fondement même de la religion chrétienne. Défini par le concile de Nicée en 325, il dut attendre encore longtemps avant de faire l’objet d’un culte et d’une iconographie propres. En France, c’est seulement à partir des XIIe et XIIIe siècles qu’apparaissent les premiers essais de la représentation du Mystère. En instituant en 1334 une fête de la Trinité, fixée au premier dimanche après la Pentecôte, Jean XXII donna un nouvel élan à la piété trinitaire. Mais cette fête ne fut adoptée par l’Église de France qu’à la fin du XVe siècle. À partir de cette date, on observe en France une large diffusion des images de la Trinité, mais celles-ci sont sujettes à de nombreuses critiques de la part des plus hautes autorités ecclésiastiques. Le bref de Benoît XIV Sollicitudini nostrae du 1er octobre 1749 met fin à ces controverses et officialise les diverses formes sous lesquelles on peut représenter la Trinité [1]. »

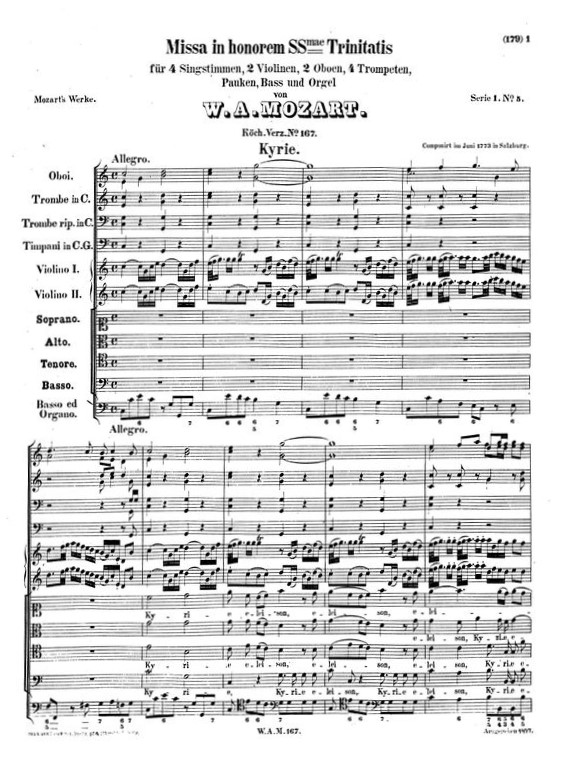

Mozart, Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis

KV 167 - Missa Trinitatis, en do majeur pour chœur à quatre voix, orgue et orchestre, juin 1773, Salzbourg.

Barbara Bonney, soprano ; Elisabeth von Magnus, alto ; Herbert Lippert, tenor ; Alastair Miles, bass ; Arnold Schoenberg Chor ; Concentus Musicus.

Direction : Nikolaus Harnoncourt (1930-2016).

Kyrie (0:00)

Gloria (3:05)

Credo (7:23)

Sanctus (20:22)

Benedictus (21:32)

Agnus Dei (25:12)

D’après la datation du manuscrit autographe, la Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis KV 167 de Wolfgang Amadeus Mozart fut écrite en juin 1773 pour le dimanche de la Trinité. La messe en ut majeur avec quatre trompettes demeure malgré son caractère solennel relativement concise. Elle est la seule messe de Mozart ne faisant pas appel au chant solo. Cette économie de distribution, vraisemblablement due aux conditions d’exécution, conduit à une organisation purement symphonique de la messe, si l’on excepte les passages traditionnellement fugués (« Cum sancto spiritu », « Et vitam » et « Dona nobis »). Comme dans la symphonie, des mouvements lents typiques, tels que « Et in spiritum » dans le genre du menuet, l’andante du Benedictus et l’adagio remarquablement tendre de l’Agnus Dei, compensant les ariosos manquants s’opposent aux rapides mouvements extrêmes. Toute la substance musicale se trouve dans l’écriture orchestrale dans laquelle la partie de chœur est encastrée en accords. Le Kyrie et le Benedictus, de même que les sections les plus importantes du Gloria et du Credo, s’orientent par l’exposition, le développement et la reprise sur la forme de mouvement de sonate, Mozart utilisant des passages prenant l’aspect d’un développement pour rendre plus profondes les parties du texte situées au premier plan par leur contenu (« Christe », « Qui tollis », « Et incarnatus est » et « Crucifixus ») grâce à une motivique propre, un tempo lent ou une modulation dans la tonalité mineure parallèle. Cependant, contrairement aux messes précédentes, ils ne sont pas menés de manière dramatique. De plus, les différentes parties des mouvements riches en texte sont unis par un matériel thématique semblable et une reprise du début du mouvement avant la fugue finale. Dans le Gloria, un motif obstiné en trilles accompagne même la fugue finale « Cum sancto spiritu ». L’unité du matériel thématique s’étend également sur l’ensemble du cycle : un motif ascendant de manière diatonique caractérise les thèmes principaux des trois premiers mouvements ainsi que le thème de l’« Hosanna » dans le Sanctus. L’inversion de cette « devise » apparaît dans la coda de la fugue du « Dona nobis » avec les mêmes motifs d’accompagnement que dans le Kyrie de manière à unir le commencement et la fin de la messe. La messe séduit ainsi dans son entier par son unité de forme, sa structure symphonique et l’économie de ses moyens, même si elle semble aussi retenue du point de vue de l’expression lorsqu’on la compare aux précédentes Missae solemnes KV 66 et 139 riches en contrastes et empreintes de caractère dramatique. La messe de la Trinité de Mozart, une de ses premières messes salzbourgeoises écrites après l’entrée en fonction de l’archevêque Hieronymus comte Colloredo, doit être vue comme l’expérience d’une mise en musique symphonique de la messe par laquelle son auteur réagissait peut-être aux conceptions des lumières de son nouveau maître qui désirait une musique sacrée plus simple et moins pompeuse.

Emmindingen, septembre 2001, Christine Martin.

Portrait du Joueur

Les papes ? Oui, oui... J’aime Léon le Grand, pour avoir dit, le 21 juillet 447 : « Le Diable serait bon s’il était resté dans l’état où il a été fait. » Et, le même jour : « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’un sans confusion, sont éternels sans être soumis au temps, sont égaux sans différence, car ce n’est pas une même Personne mais une même essence qui réalise l’unité dans la Trinité. »

J’aime Clément V, Bertrand de Goth, de Bordeaux, ville anglaise, qui, n’étant pas en enfer, comme le croit Dante, a fait approuver la disparition des Templiers (dix mille kilomètres ; inutiles de bibliothèques ésotériques depuis) mais, surtout, a rappelé au Concile de Vienne, que l’âme est la forme du corps.

J’aime Eugène IV pour sa bulle Cantate Domino du 4 février 1442 :

« Le Père n’est ni le Fils ni le Saint-Esprit ; le Fils n’est ni le Père ni le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit n’est ni le Père ni le Fils. Mais le Père n’est que le Père ; le Fils que le fils ; le Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Seul le père a engendré le Fils de sa substance ; seul le Fils est engendré du Père ; seul le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du fils.

Ces trois Personnes sont un seul Dieu, et non trois dieux. Les trois ont une substance, une essence, une nature, une divinité, une immensité, une éternité, et tout est un en eux, là où l’opposition constituée par les relations le permet.

Le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit ; le Fils tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils.

Aucun ne précède l’autre en éternité, ne dépasse l’autre en grandeur, ne surpasse l’autre en puissance.

De toute éternité et sans commencement, le Fils a son origine du Père ; de toute éternité et sans commencement le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. »

J’aime le Concile du Latran, de décembre 1513, quatorze ans avant le sac de Rome, pour son rappel de l’immortalité individuelle.

J’aime Gerson, 1362-1428, le « docteur très chrétien », et Pierre d’Ailly, son maître, 1350-1425, « L’Aigle des docteurs de la France », « Le Marteau des Hérétiques », qui a fait instituer par Benoît XVI [sic] la fête de la Sainte-Trinité, et je le dis ici, car si je ne le dis pas, qui le dira ?

J’aime le Synode de Constantinople, en 543, contre Origène :

« Si quelqu’un dit ou tient que la personne du Père est finie, ou qu’il a créé autant qu’il pouvait étreindre et penser, ou que les créatures sont coéternelles à Dieu, qu’il soit anathème. »

J’aime à la folie le Concile de Rome ; en 382... Écoutez comme c’est beau :

« Si quelqu’un ne dit pas que le Père est toujours, que le Fils est toujours, que le Saint-Esprit est toujours, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Fils est né du Père, c’est-à-dire de sa substance divine, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Fils de Dieu est vrai Dieu, comme son Père est vrai Dieu, qu’il peut tout, qu’il sait tout et qu’il est égal au Père, il est hérétique.

Si quelqu’un dit que le Fils, quand il était sur terre dans la chair, n’était pas avec le Père aux Cieux, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que l’Esprit-Saint est vraiment et proprement du Père comme le Fils, qu’il est de la substance divine et qu’il est vrai Dieu, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Saint-Esprit peut tout, qu’il sait tout, qu’il est partout, comme le Fils et le Père, il est hérétique.

Si quelqu’un dit que le Saint-Esprit est une créature ou qu’il a été fait par le Fils, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Père a fait toutes choses, les visibles et les invisibles, par le Fils et le Saint-Esprit, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une seule divinité, un seul pouvoir, une seule majesté, une seule puissance, une seule gloire et souveraineté, un seul royaume, une seule volonté et une seule vérité, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que sont vraies les trois Personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu’elles sont égales, toujours vivantes, contenant toutes les choses visibles et invisibles puissantes sur tout, jugeant tout, vivifiant tout, créant tout, conservant tout, il est hérétique.

Si quelqu’un ne dit pas que le Saint-Esprit doit être adoré par toute créature comme le Fils et le Père. il est hérétique. »

Allez ! Allez !

J’aime Pie IX pour son lnnefabilis Deus du 8 décembre 1854, dogme de l’immaculée Conception.

J’aime Pie XII, très grand pape de la pire époque du monde, pour sa bouleversante Encyclique Mystici Corporis. du 29 juin 1943 et, bien entendu, pour la Constitution Apostolique du 1er novembre 1950, Munificentissimus Deus, dogme de l’Assomption : « L’immaculée mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme, dans la gloire céleste... Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par Nous, qu’il sache qu’il a totalement abandonné la foi divine et catholique. »

« Ce qu’à Dieu ne plaise... » Est-ce que ce n’est pas charmant ? Exquis ? Formulé avec une courtoisie parfaite ? « Nous déclarons, prononçons et définissons... » Voilà comment un pape s’y prend pour formuler un dogme. Déclarer, ou affirmer, n’est pas le même acte que prononcer. Qui n’est pas non plus la même chose que définir. Tout cela m’enchante. Chacun ses goûts. J’aime le Concile de Nicée. Celui de Chalcédoine. Et celui d’Éphèse. Celui de Trente par-dessus tout bien sûr... Et Vatican II, qui commence à peine à produire ses effets.

J’aime Clément VII enfermé au Château Saint-Ange, le 6 mai 1527, avec, à ses pieds, la ville pillée par les soudards de Luther... Et Pie VII déporté par Napoléon, obligé de composer avec ce Corse fou furieux, héritier du tueur d’Arras... 1527, 382, 1854, 447, 1943, 1442, 1984... Quelle différence ? L’heure de Rome est toujours la même, le temps est arrêté, ou plutôt explosé, débordant, cascadant, fluide et fixe comme la Gloire du Saint-Esprit de Bernin au fond de Saint-Pierre, colombe blanche du vide cerné fondant sur nous pour toujours au milieu de l’or... Voilà le roman. L’interminable et sans cesse nouveau et toujours le même, et de nouveau sans cesse varié par rapport au même. Avec ses aiguilles et ses personnages et ses visages, et ses attitudes pointées sur tous les chiffres à la fois. Les cloches sonnant toutes les heures à la fois. A toute volée. En plein dans les dates. Urbi et Orbi. Le temps n’a jamais été perdu ni retrouvé. Il n’a jamais été. Il n’a jamais été que ce qu’il est. A chaque instant. Au-delà des cadrans, des montres. Malgré les astres. A travers les astres, les désastres. Candor illaesus... Blancheur intacte... Gravée, dessinée, sculptée, peinte, emportée, chantée...

Je viens d’écrire ce qui précède dans mon appartement de Venise... Campo San Trovaso... Il commence à pleuvoir. Je regarde les roses blanches sur la terrasse. Une guêpe sur le bois du balcon.

Philippe Sollers, Portrait du Joueur, Gallimard, 1984.

Ouvrons Centre (Gallimard, 2018, p. 60) pour sortir du « monotonothéisme ». Il faut à nouveau tendre l’oreille, une « oreille spéciale », nous dit Sollers.

GRÂCE

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes qui, pourtant, n’en font qu’une. Débrouillez vous avec ça. La formule canonique est : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais, dès que vous avez une personne, vous avez les deux autres. Personne ne s’avise de dire « Au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit », et encore moins (ce qui est parfaitement possible) « Au nom du Saint-Esprit, du Père et du Fils ». Puissance du Père, Verbe du Fils, Amour du Saint-Esprit, voilà le circuit.

Ce Trinithéisme est bizarre, et a donné lieu à de multiples interprétations, d’autant plus que la Trinité ne tient le coup qu’en rajoutant un quatrième terme, l’éternelle Vierge Marie qui va se faire couronner avec son corps mortel (Assomption) par les trois autres. Un Père, de même nature que son Fils ressuscité (Ascension), permet l’entrée en scène du Saint-Esprit, dont le règne invisible a depuis longtemps commencé avec un engendrement divin (Immaculée Conception). Vous n’êtes pas sensible à ce fabuleux opéra ? Vous préférez constater la toute-puissance du Mal ? Vous n’êtes pas touché par la Grâce.

Marie est pleine de grâce, ce que beaucoup de peintres et de musiciens, en idéalisant leurs mères, ont magnifiquement prouvé. Ils se sont mis, sans le moindre embarras, à la place de l’enfant Jésus. Ils se ressemblent tous, et ce sont des anges. Les Chérubins fixent et contemplent, les Séraphins brûlent, les Archanges ont chacun une fleur de lys à la main. Quelle sarabande ! Mais les démons aussi, on l’oublie trop, sont des anges, à commencer par le plus grand d’entre eux, Lucifer. Quelques esprits audacieux, mais faux, se sont mis en tête de réhabiliter Satan. Beaucoup de bruit et de fureur pour pas grand-chose. La pensée reprend vite sa tranquillité, et les anges leurs concerts célestes. Je conviens qu’il faut une oreille spéciale pour les entendre. Le Diable, lui, est une rock-star qui fait un boucan d’enfer.

LIRE AUSSI :

LA TRINITE DE JOYCE, extraits

DE LA TRINITE (SAINT AUGUSTIN)

La Gloire du Saint Esprit

Le Bernin, La Gloire du Saint-Esprit.

Saint-Pierre de Rome. Photo A.G., 28 juin 2015. Zoom : cliquez l’image.

La voie lactée

Tout cela est évidemment très sérieux. Ce n’est pas une raison pour se prendre au sérieux. Sinon... L’humour anarchiste et antiterroriste d’un Bunuel dans La voie lactée nous le rappelle : le fanatisme n’est jamais loin.

La scène se passe en Espagne au XVIe siècle.

Comme disait Voltaire : « C’est un grand mal d’être hérétique mais est-ce un grand bien de soutenir l’orthodoxie par des soldats et des bourreaux ? Ne vaudrait-il pas mieux que chacun mangeât son pain en paix à l’ombre de son figuier ? Je ne fais cette proposition qu’en tremblant. » (Dictionnaire philosophique, « Hérésie », Section I)

VOIR AUSSI : Cinéma 68

[1] J. Thouvenot, La Sainte-Trinité.

[2] Gallimard 1984, Folio 1986, Futuropolis 1991.

[3] Il reste qu’en 1984, Sollers avait anticipé la venue d’un Benoît XVI !

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?