Il faut se saisir de toutes les opportunités pour inciter à relire les textes. Peut-être quelque lycéen qui vient de voir le film de Jean Delannoy La princesse de Clèves (1961) sur arte — film que la beauté de Marina Vlady (dont j’ai dû tomber amoureux à 15 ans) et le talent d’un Jean Marais, ne sauvent pas du désastre formel et de l’ennui (à l’époque, on appelait ça « la qualité française » et le film eut un grand succès public) — tombera-t-il en cliquant sur google sur cet ancien dossier...

À l’occasion de l’édition des Oeuvres complètes de Mme de Lafayette en pléiade, Philippe Sollers publie un article dans la dernière livraison du Nouvel Observateur, Une Princesse de rêve. Inutile de revenir longuement sur les propos tenus naguère par le candidat Nicolas Sarkozy se moquant du fait que La princesse de Clèves se trouvait au programme de l’oral du concours d’attaché administratif..., propos vilipendés par tout ce que la classe politique comportait de gens cultivés (mais combien avaient lu le roman ?) et qui n’eurent pour effet qu’une envolée des ventes [1].

Sollers a déjà écrit sur Mme de La Fayette. En 1999. Peu de temps avant, il avait relu Mme de Sévigné. Deux femmes très différentes et pourtant contemporaines et amies. Vous avez peut-être encore à l’esprit ce que vous avez lu dans le « Lagarde et Michard » de vos années de lycée [2] et, comme moi, quelques souvenirs émus de Marina Vlady dans La princesse de Clèves, le film de Jean Delannoy [3].

Supposons que les lycéens de l’avenir aient entre les mains La guerre du goût ou Éloge de l’infini au lieu du « Lagarde et Michard ». La face du monde en serait-elle changée ? Sa perception sûrement. Voilà comment, selon Sollers, écrivaient, sentaient et pensaient deux femmes de lettres du XVIIe siècle français, siècle que Nietzsche aimait particulièrement.

Le secret de Mme de La Fayette

La princesse de Clèves doit son succès inébranlable à la description de la passion impossible. C’est le roman des vaincus de la Fronde et du jansénisme, le chef-d’oeuvre brûlant et sombre du sacrifice et de la renonciation. Plus explicite, entre les lignes, sur les émois et les délices du masochisme féminin, tu meurs. On meurt d’ailleurs beaucoup dans La Princesse : une mère, un roi, un mari, l’héroïne elle-même. Grandeur et malheur de la vertu : celle-ci doit comporter un plaisir profond, supérieur à tous les autres, une vibration essentielle, une extase qu’on appellera « devoir » et aussi « repos ».

Il n’y a même pas besoin de Dieu pour être entraîné dans cet abîme, en apparence absurde, de la jouissance la plus intime. Je pourrais connaître le bonheur, je le refuse, je choisis l’abstention et le retrait, non sans avoir goûté toutes les sensations de la faute possible. Le désir demeure désir inaccompli, voilà de l’érotisme autrement satisfaisant que celui des libertins qui, déjà, pullulent (le siècle suivant leur appartient).

VOIR AUSSI

La marquise de Merteuil sera l’anti-Princesse. Mais que n’aurait pas été la vie de Mme de Clèves si elle avait basculé ? On n’ose pas l’imaginer, mais en tout cas plutôt Juliette que Justine. Le moment ne s’y prêtait pas, voilà tout.

Dans la France « d’avant », celle de la vraie noblesse frondeuse (celle dont Mme de La Fayette et son ami La Rochefoucauld portent le deuil), tout était jeu, magnificence, galanterie, plaisirs. Tout le monde était beau, et on se mariait pour mieux faire. « Il y avait tant d’intérêts et tant de cabales différentes, et les dames y avaient tant de part que l’amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l’amour. » Pas d’ennui, pas d’oisiveté : « On était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. »

Dans ce tourbillon, une star masculine : Nemours. Il traîne tous les coeurs après lui, il lui suffit de paraître. La Princesse, elle aussi, est une star, mais son corps, si on peut dire, est en retard sur elle-même. Elle se marie, mais sans être « touchée ». Son mari, en somme, remplace sa mère. Il est irréprochable, mais il ne plaît pas. Nemours, lui, séduit d’emblée : « Les paroles les plus obscures d’un homme qui plaît donnent plus d’agitation que les déclarations ouvertes d’un homme qui ne plaît pas. » Passion, donc, et réciproque.

Mais c’est là où Mme de La Fayette invente la violence singulière du sadomasochisme « exquis », qui nous en apprend davantage sur les passions religieuses que bien des traités mystiques. L’impossible, c’est mieux. Le refus de jouir est plus électrisant que l’acte. Sévigné (qui n’est pas sans adopter la même stratégie) a eu un mot cruel sur sa consoeur : « Jamais femme sans sortir de sa chambre n’a fait de si bonnes affaires. » Ce sera donc non, et non. Mais comme les aventures du non sont plus excitantes que celles du oui ! C’est du moins ce que Mme de La Fayette veut nous faire entendre. Il ne faut donc pas s’étonner que son livre soit un hymne au voyeurisme, comme à toutes les subtilités du discours indirect.

Que fait Mme de Clèves, seule dans son petit pavillon de campagne, observée par Nemours caché la nuit dans le jardin ? Il fait chaud, « elle n’a rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés ». Eh bien, elle fait des noeuds, avec des rubans, sur « une canne des Indes fort extraordinaire »... Après quoi, elle va contempler, un flambeau à la main, le portrait de son amour mis au mur. Triomphe de l’autoérotisme et du narcissisme. Proust, c’est évident, s’est souvenu de cette scène dans sa fameuse révélation de Montjouvain. Un pas de plus, donc, et nous en saurions davantage...

Des rubans, des noeuds, une canne des Indes... Mais chut, l’instant des vérités plus crues n’est pas encore venu... On se regarde de loin, on s’épie, on tremble, on se dérobe. La mort même est préférable à l’abandon d’un plaisir solitaire si vif qu’il ne saurait que s’amoindrir dans l’action.

Les hommes et les femmes doivent être deux espèces inconciliables qui ne sauraient se mélanger qu’à leurs dépens. Le « repos » frigide est le comble de la passion violente non consommable. Faut-il ici insister ? Faire un dessin au lecteur ? « L’amour est une chose incommode », écrit bourgeoisement Mme de La Fayette à son confident Ménage. Au fond, c’est ce que tout le monde pense. On aimerait prouver le contraire, pourtant.

Philippe Sollers, Le Monde des livres du 22 septembre 1999.

La Princesse de Clèves

Lecture.

Avec, in fine, les commentaires contrastés de Marie Darrieussecq et Alain Finkielkraut (archive INA)

Programmation musicale :

Dorothee Mields (Soprano) chante "Air de Beltsazer" de Telemann

James Bowman (Haute-contre) chante "O mort, berce-moi" (anonyme anglais du XVème siècle)

La princesse de Clèves

Lettres de Mmes. de Villars, de Coulanges et de La Fayette, de Ninon de L’Enclos et de Mademoiselle Aïssé, accompagnées de notices bibliographiques, de notes explicatives par Louis-Simon Auger.

LIRE : La construction d’une posture féministe a posteriori : le cas Madame de Lafayette

Madame de La Fayette au cinéma

Mme de Lafayette en Pléiade

Ce volume contient :

Ce volume contient :

Portraits — Histoire de la Princesse de Montpensier sous le règne de Charles IXe, roi de France — Histoire de Madame la comtesse de Tende — Lettres-pastiches — Zayde — La Princesse de Clèves — Histoire de la mort d’Henriette d’Angleterre — Correspondance (1652-1692). Appendice : Mémoires de la cour de France pour les années 1688-1689 [œuvre attribuée]. Autour des œuvres : Préfaces, sources et documents — Réception aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Présentation

En 1662 paraît La Princesse de Montpensier. Des copies de l’ouvrage circulent depuis quelque temps déjà. La nouvelle « court le monde », déplore l’auteur ; « mais par bonheur ce n’est pas sous mon nom ».

En 1669, on dresse le portrait d’« Hypéride », alias Marie Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de Lafayette : « Elle écrit parfaitement bien, et n’a nul empressement de montrer ses ouvrages. » Quand paraît, l’année suivante, le premier volume de Zayde, il est attribué à Segrais.

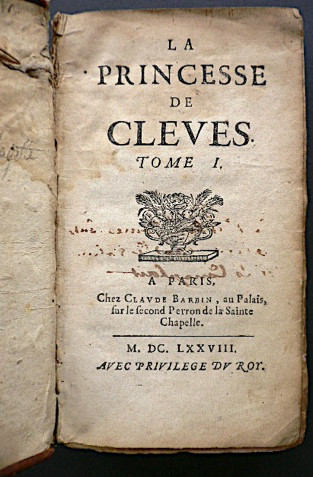

En 1678, première édition, anonyme, de La Princesse de Clèves. Des rumeurs suggèrent que Mme de Lafayette pourrait en être l’auteur. Elle se dit flattée, mais dément.

Il reste que, chaque fois, le succès est au rendez-vous. En témoignent les nombreuses contrefaçons, traductions et adaptations de ces œuvres qui fleurissent dès le XVIIe siècle. C’est naturellement La Princesse de Clèves qui suscite le débat le plus véhément. Mme de Clèves a-t-elle eu raison d’avouer au prince son mari qu’elle était amoureuse de M. de Nemours ? Le Mercure organise une enquête publique sur ce point. Le genre de l’ouvrage est mis en question. Roman d’imagination, roman historique, roman galant ? La querelle fait rage entre les Anciens et les Modernes. Le livre inaugure un nouveau genre. Jugé invraisemblable, il donne lieu à une véritable entreprise de réécriture, que motivent l’étonnement suscité par le récit, les silences que l’on y perçoit, l’insatisfaction quant au sort de l’héroïne.

Sans doute ne lit-on plus l’oeuvre de Mme de Lafayette comme on le faisait au XVIIe siècle ; c’est d’ailleurs ce qui garantit sa survie. Nous voyons dans La Princesse de Clèves un roman de la passion et de la destinée, un chef-d’œuvre de l’analyse psychologique, un sommet de la langue française, le livre d’une femme, l’acte de naissance du roman moderne. Mais il ne faut pas s’y tromper. Le rayonnement quasi mythique du livre tient à sa double appartenance : à son temps, au nôtre. La présente édition — qui rassemble tous les ouvrages attribuables (ou attribués) à celle qui n’en signa aucun — ne néglige aucune de ces deux dimensions. Les nombreux documents annexés aux oeuvres éclairent leurs sources historiques et les conditions de leur réception ; les textes eux-mêmes, nouvellement établis, sont accompagnés, pour la première fois, des éclaircissements linguistiques désormais indispensables à une lecture exacte et sensible.

Aux oeuvres s’ajoute la correspondance intégrale, qui montre que Mme de Lafayette ne doit pas être ramenée aux clichés que l’histoire littéraire nous a transmis sur son compte. « Elle a cent bras. Elle atteint partout », disait d’elle une amie chère, la marquise de Sévigné. Les lettres révèlent une femme d’influence, une femme d’affaires et d’intrigues, « persuadée que l’amour est une chose incommode », à la fois fascinée par la passion et aspirant à la paix intérieure, en un balancement qui est au coeur de son oeuvre.

Une lettre de Mme de Lafayette à Mme de Sévigné

Extrait

(Admirez l’utilisation des virgules et des points-virgules)

À Paris, le 14 juillet 1673.

Voici ce que j’ai fait depuis que je ne vous ai écrit : j’ai eu deux accès de fièvre ; il y a six mois que je n’ai été purgée : on me purge une fois, on me purge deux ; le lendemain de la deuxième je me mets à table ; ah, ah ! j’ai mal au coeur, je ne veux point de potage ; mangez donc un peu de viande ; non, je n’en veux point ; mais vous mangerez du fruit ; je crois qu’oui ; eh bien, mangez-en donc ; je ne saurais, je mangerai tantôt ; que l’on m’ait ce soir un potage et un poulet ; voici le soir, voilà un potage et un poulet ; je n’en veux point ; je suis dégoûtée ; je m’en vais me coucher, j’aime mieux dormir que de manger. Je me couche, je me tourne, je me retourne, je n’ai point de mal, mais je n’ai point de sommeil aussi ; j’appelle, je prends un livre, je le referme ; le jour vient, je me lève, je vais à la fenêtre, 4 heures sonnent, 5 heures, 6 heures ; je me recouche, je m’endors jusqu’à 7 ; je me lève à 8, je me mets à table à 12 inutilement, comme la veille ; je me remets dans mon lit le soir inutilement, comme l’autre nuit. Êtes-vous malade ? nani [A] : êtes-vous plus faible ? nani. Je suis dans cet état trois jours et trois nuits ; je redors présentement ; mais je ne mange encore que par machine [B], comme les chevaux, en me frottant la bouche de vinaigre ; du reste, je me porte bien, et je n’ai pas même si mal à la tête. [...]

Je dois voir demain Mme de Vill... ; c’est une certaine ridicule, à qui M. d’Ambres a fait un enfant ; elle l’a plaidé, et a perdu son procès ; elle conte toutes les circonstances de son aventure ; il n’y a rien au monde de pareil ; elle prétend avoir été forcée ; vous jugez bien que cela conduit à de beaux détails. La Marans est une sainte ; il n’y a point de raillerie ; cela me paraît un miracle. La Bonnetot est dévote aussi, elle a ôté son œil de verre ; elle ne met plus de rouge, ni de boucles. Mme de Monaco ne fait pas de même ; elle me vint voir l’autre jour bien blanche [C] ; elle est favorite et engouée de cette Madame-ci, tout comme de l’autre ; cela est bizarre. Langlade s’en va demain en Poitou pour deux ou trois mois. M. de Marsillac est ici ; il part lundi pour aller à Barège, il ne s’aide pas [D] de son bras. Mme la comtesse du Plessis va se marier ; elle a pensé acheter Fresnes. M. de La Rochefoucauld se porte très bien ; il vous fait mille et mille compliments et à Corbinelli. Voici une question entre deux maximes :

On pardonne les infidélités ; mais on ne les oublie point.

On oublie les infidélités ; mais on ne les pardonne point.

« Aimez-vous mieux avoir fait une infidélité à votre amant, que vous aimez pourtant toujours ; ou qu’il vous en ait fait une, et qu’il vous aime aussi toujours ? » On n’entend pas par infidélité, avoir quitté pour un autre ; mais avoir fait une faute considérable. Adieu, je suis bien en train de jaser ; voilà ce que c’est que de ne point manger et ne point dormir. J’embrasse Mme de Grignan et toutes ses perfections.

Texte établi par Camille Esmein-Sarrazin.

A. non. B. par artifice. C. bien poudrée. D. il ne peut se servir.

Site géré par Roger Duchêne, éditeur de Madame de Sévigné et de Madame de La Fayette dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Madame de La Fayette rédige cet éloge de son amie pour "Le Recueil de Portraits et d’Éloges" dédié à Mlle de Montpensier.

Portrait de Mme de Sévigné par Mme de La Fayette, sous le nom d’un inconnu

Tous ceux qui se mêlent de peindre les belles se tuent de les embellir pour leur plaire, et n’oseraient leur dire un seul mot de leurs défauts. Pour moi, Madame, grâce au privilège d’inconnu dont je jouis auprès de vous, je m’en vais vous peindre tout hardiment, et vous dire vos vérités bien à mon aise, sans crainte de m’attirer votre colère. Je suis au désespoir de n’en avoir que d’agréables à vous conter ; car ce me serait un grand plaisir si, après vous avoir reproché mille défauts, je me voyais cet hiver aussi bien reçu de vous que mille gens qui n’ont fait toute leur vie que vous importuner de louanges. Je ne veux point vous en accabler, ni m’amuser à vous dire que votre taille est admirable, que votre teint a une beauté et une fleur qui assurent que vous n’avez que vingt ans ; que votre bouche, vos dents et vos cheveux sont incomparables. Je ne veux point vous dire toutes ces choses, votre miroir vous le dit assez : mais comme vous ne vous amusez pas à lui parler, il ne peut vous dire combien vous êtes aimable quand vous parlez ; et c’est ce que je veux vous apprendre. Sachez donc, Madame, si par hasard vous ne le savez pas, que votre esprit pare et embellit si fort votre personne, qu’il n’y en a point sur la terre d’aussi charmante, lorsque vous êtes animée dans une conversation d’où la contrainte est bannie. Tout ce que vous dites a un tel charme et vous sied si bien, que vos paroles attirent les ris et les grâces autour de vous ; et le brillant de votre esprit donne un si grand éclat à votre teint et à vos yeux, que, quoiqu’il semble que l’esprit ne dût toucher que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux ; et que, quand on vous écoute, on ne voit plus qui ! manque quelque chose à la régularité de vos traits, et l’on vous cède la beauté du monde la plus achevée. Vous pouvez juger que si je vous suis inconnu, vous ne m’êtes pas inconnue ; et qu’il faut que j’aie eu plus d’une fois l’honneur de vous voir et de vous entendre, pour avoir démêlé ce qui fait en vous cet agrément dont tout le monde est surpris. Mais je veux encore vous faire voir, Madame, que je ne connais pas moins les qualités solides qui sont en vous, que je fais les agréables dont on est touché. Votre âme est grande, noble, propre à dispenser des trésors, et incapable de s’abaisser aux soins d’en amasser. Vous êtes sensible à la gloire et à l’ambition, et vous ne l’êtes pas moins aux plaisirs : vous paraissez née pour eux, et il semble qu’ils soient faits pour vous ; votre présence augmente les divertissements, et les divertissements augmentent votre beauté, lorsqu’ils vous environnent. Enfin la joie est l’étal véritable de votre âme, et le chagrin vous est plus contraire qu’à qui que ce soit. Vous êtes naturellement tendre et passionnée ; mais, à la honte de notre sexe, cette tendresse vous a été inutile, et vous l’avez renfermée dans le vôtre, en la donnant à madame de la Fayette. Ah ! Madame, s’il y avait quelqu’un au monde d’assez heureux pour que vous ne l’eussiez pas trouvé indigne du trésor dont elle jouit, et qu’il n’eût pas tout mis en usage pour le posséder, il mériterait de souffrir seul toutes les disgrâces à quoi l’amour peut soumettre tous ceux qui vivent sous son empire. Quel bonheur d’être le maître d’un cœur comme le vôtre, dont les sentiments fussent expliqués par cet esprit galant que les dieux vous ont donné ! Votre cœur, Madame, est sans doute un bien qui ne peut se mériter ; jamais il n’y en eut un si généreux, si bien fait et si fidèle. Il y a des gens qui vous soupçonnent de ne pas le montrer toujours tel qu’il est ; mais au contraire vous êtes si accoutumée à n’y rien sentir qui ne vous soit honorable, que même vous y laissez voir quelquefois ce que la prudence vous obligerait de cacher. Vous êtes la plus civile et la plus obligeante personne qui ait jamais été ; et, par un air libre et doux qui est dans toutes vos actions, les plus simples compliments de bienséance paraissent en votre bouche des protestations d’amitié ; et tous les gens qui sortent d’auprès de vous s’en vont persuadés de votre estime et de votre bienveillance, sans qu’ils puissent se dire à eux-mêmes quelle marque vous leur avez donnée de l’une et de l’autre. Enfin, vous avez reçu des grâces du ciel qui n’ont jamais été données qu’à vous ; et le monde vous est obligé de lui être venue montrer mille agréables qualités qui jusqu’ici lui avaient été inconnues. Je ne veux point m’embarquera vous les dé- peindre toutes, car je romprais le dessein que j’ai fait de ne pas vous accabler de louanges ; et, de plus, Madame, pour vous en donner qui fussent

Dignes de vous, et dignes de paraître,

Il faudrait être votre amant,

Et je n’ai pas l’honneur de l’être [4].

Publié avec les Lettres choisies de Mme de Sévigné.

Mme de Sévigné dit, dans sa lettre à Mme de Grignan du 1er décembre 1675, que ce portrait fut écrit par Mme de la Fayette vers l’année 1659 : « il vaut mieux que moi ; mais ceux qui m’eussent aimée, il y a seize ans, l’auroient pu trouver ressemblant. »

On a émis l’hypothèse que Mme de La Fayette se serait inspirée de Mme de Sévigné pour écrire La Princesse de Clèves [5]. On retiendra que Mme De Sévigné écrira à son cousin Bussy :

C’est un petit livre que Barbin nous a donné depuis deux jours, qui me paraît une des plus charmantes choses que j’ai jamais lues.

puis, un mois plus tard :

Votre critique de la Princesse de Clèves est admirable, mon cousin. Je m’y reconnais, et j’y aurais ajouté deux ou trois petites bagatelles qui vous ont assurément échappé.

Laissons Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette et la princesse de Clèves. Place à Marie de Rabutin-Chantal, la marquise de Sévigné, son exacte contemporaine. Elle n’écrit pas de roman, elle écrit des lettres. En 1996, pour le trois centième anniversaire de sa mort, Sollers la prend donc au mot.

Claude Lefèbvre, Marie Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, vers 1665. Musée Carnavalet.

Sévigné, à la lettre

Il faut beaucoup de temps pour comprendre la marquise de Sévigné. Il faut prendre ses distances : avec son époque, la nôtre, l’université, son prétendu amour pour sa fille, les anecdotes et les délires de l’Histoire, l’utilisation tordue qu’en a faite Proust, la question secondaire, mais importante, de Dieu, l’éternelle nature féminine dont elle serait un exemplaire éclatant, sa transformation moderne en pâtisseries, et j’en passe.

Qui ne l’aime pas ? Pêle-mêle : Chateaubriand, Napoléon, Dostoïevski (« Elle écrit beaucoup trop bien »), Renan (« Ce n’est pas un penseur »), les romantiques, le clergé intellectuel, la religion progressiste. Bien, on ouvre ses lettres, on les lit. D’abord, on se perd, on croit à ce qui lui arrive et à ce qu’elle dit. On imagine que ce qu’elle raconte l’intéresse. Et puis, peu à peu, le doute s’insinue : si elle était constamment masquée dans un univers fou ? Si elle n’était que bon sens, chose la moins partagée du monde ? Si sa vie et son écriture n’avaient eu lieu, de façon passionnée et précise, que pour marquer la relativité et le rien du tout, la passion du rien à propos de tout ? Et cela de façon positive ? Etrange impression que le temps renforce. Ce n’est pas elle, mais Lautréamont, qui écrit dans les Poésies : « Je ne connais pas d’autre grâce que celle d’être né. Un esprit impartial la trouve complète. » Ou encore : « Le goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C’est le nec plus ultra de l’intelligence. » Et pourtant, on ne serait pas étonné de trouver ces phrases, telles quelles, dans la correspondance de Sévigné. Je veux simplement dire que la subversion ironique de Lautréamont éclaire d’une lumière juste et noire l’insolite liberté de la marquise, de même qu’elle nous oblige à nous demander d’où viennent vraiment La Rochefoucauld, Vauvenargues, Descartes ou Pascal. Génie d’une langue ? Pas seulement. Expérience physique et spirituelle dont nous n’envisageons plus qu’avec peine la nécessité et la force.

Qu’il s’agisse des hommes, des femmes, du mariage, des grossesses, des maladies, de l’au-delà supposé, de la variabilité des sentiments, des intrigues, de la mort, du pouvoir, Sévigné est d’un goût, c’est-à-dire d’une intelligence, implacable. Son siècle le veut, sans doute, où l’on ramasse l’esprit à la pelle dans les conversations, les oratoires, les duels théologiques, les opéras, le théâtre, les enterrements. La marquise, elle, a pris un parti radical. Il consiste à être là, c’est tout. Qu’elle communique cette présence unique le plus souvent à sa fille est logique : il lui fallait, pour se parler à elle-même, un double sûr (pas un homme, donc, ni une amie). Elle s’adresse à son sang au féminin, Sévigné, et Madame de Grignan a beau être ailleurs, mariée ou mère elle-même, cela ne change rien au contrat de base, à la loi fondamentale de transmission. Je suis la mère de ma fille, mais je reste la mère supérieure, et ainsi en sera-t-il de mère en fille, à l’infini. Pas de futur, cependant, le temps lui-même, là, tout de suite, présence pure. Quand elle s’est laissée aller (apparemment) à une digression, Sévigné, pour reprendre le fil de son récit mitrailleur, dit simplement : « Je reviens. » Et elle passe. Tous les sujets se tiennent, son rythme égalise tout, puisque le détail, enfin, est devenu une science. Ah, cet art du détail ! « Quelle romancière elle aurait pu être ! », remarque de façon plutôt naïve Virginia Woolf. Mais non, pas besoin d’écrire des romans, elle est elle-même un roman. Il fallait oser se traiter de cette façon à chaque instant. Elle l’a fait. Et c’est incroyable. « J’ai toujours les échecs dans la tête », écrit la marquise en 1680. Et encore : « Je suis folle de ce jeu, et je donnerais bien de l’argent pour le savoir comme mon fils et vous. C’est le plus beau jeu et le plus raisonnable de tous les jeux. Le hasard n’y a point de part. On se blâme et l’on se remercie ; on a son bonheur dans sa tête. » « On a son bonheur dans sa tête » : la voilà, c’est elle. Les grandes affaires agitent les esprits, le roi, la guerre, les réputations, l’argent, les controverses religieuses ? « Je ne suis ni à Dieu ni à Diable. Cet état m’ennuie, quoiqu’entre nous je le trouve le plus naturel du monde. » Si Dieu existe, inutile d’aller chercher midi à quatorze heures, il n’y a qu’à se couler dans sa Providence : « Dieu est tout-puissant et fait tout ce qu’il veut ; j’entends cela. Il veut notre coeur, nous ne voulons pas lui donner : voilà le mystère. » Tel est, en effet, le mystère de la liberté. Un janséniste scrupuleux, l’abbé de la Vergne, lui dit un jour qu’il faudrait, pour son salut, ne plus la quitter d’un pas, ne rien lui laisser lire ni écrire, « ni entendre la moindre chose ». Bien vu. Il faudrait, en effet, détruire l’assise de cette réfractaire, la briser, se mettre définitivement à sa place. Le comique grandit dans la rencontre de la marquise avec Arnauld d’Andilly, décrite dans la lettre du 29 avril 1679 : « Je le trouvai dans une augmentation de sainteté qui m’étonna : plus il approche de la mort, et plus il s’épure. Il me gronda très sérieusement ; et transporté de zèle et d’amitié pour moi, il me dit que j’étais folle de ne point songer à me convertir ; que j’étais une jolie païenne ; que je faisais de vous une idole dans mon coeur ; que cette sorte d’idolâtrie était aussi dangereuse qu’une autre, quoiqu’elle me parût moins criminelle [...]. Enfin, après six heures de conversation très agréable, quoique très sérieuse, je le quittai et vins ici, où je trouvai tout le triomphe du mois de mai. » Autrement dit : cause toujours, mon bonhomme, tu ne sauras jamais ce qu’est, à Livry, le triomphe de mai.

Plus tard, au lieu de « jolie païenne », madame de Sévigné aurait été traitée d’aristocrate, de bourgeoise, de réactionnaire, d’égoïste, de narcissique, et ainsi de suite.

L’esprit religieux (et le ressentiment qui l’anime) change d’habits ou de mots, c’est toujours le même procès. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, sauf le soleil. De temps en temps, à propos d’une scène de société, Sévigné lance : « C’était du Molière. » Elle aime La Fontaine, ce qui ne l’empêche pas, si on la prend de haut, de répliquer aussitôt, et avec pertinence, avec saint Paul ou saint Augustin. Elle connaît son Montaigne. Elle est très italienne. Elle préfère Corneille à Racine, mais cède devant Esther : « Racine s’est surpassé. Il aime Dieu comme il aimait ses maîtresses. » Pascal, bien entendu, est excellent. Quand on est l’amie de madame de La Fayette, de La Rochefoucauld et du cardinal de Retz, on peut voir venir. Il y a, certes, les coliques préoccupantes de sa fille, la délicatesse de sa propre peau, cette histoire de jambe qu’il faut traiter « avec des lessives d’herbes fines et de la cendre ». Les morts ? « Il faut passer à monsieur d’Ormesson. Comme vous ne m’avez parlé que de l’agonie de sa femme, je n’ai osé lui écrire : parlez-moi de son enterrement, et j’entreprendrai de consoler son mari. » On accompagne Saint-Aubin, une sorte de saint : « Enfin, on le jette dans cette fosse profonde où on l’entend descendre, et le voilà pour jamais. Il n’y a plus de temps pour lui, il jouit de l’éternité ; enfin il n’est plus sur terre » (là, c’est tout Sévigné : elle vient d’employer un cliché, elle se reprend, elle sabre).

Oui, soleil, corps, air, jardins, bois, chemins ; la perception est une aventure. Et l’amour, dont nous faisons si grand cas ? On s’en passe, n’est-ce pas, ma fille ? « Je voudrais bien que votre poumon fût rafraîchi de l’air que j’ai respiré ce soir : pendant que nous mourions à Paris, il faisait ici un tel orage, jeudi, qui rend encore l’air tout gracieux [...]. Voilà mes chevaux, dont vous pouvez faire tout ce qui vous plaira. » La nature est un théâtre, l’enchantement continue dans la mise en scène : « Et puis, une comédie, mais quelle comédie ! toute chamarrée des beaux endroits de la musique et des bons danseurs de l’opéra ; un théâtre bâti par les fées, des enfoncements, des orangers tout chargés de fleurs et de fruits, des festons, des pilastres. » Sévigné, quand elle s’émerveille, accumule les mots contrastés, les syllabes lui viennent directement dans la voix. Le français, pour elle, est une fête, et il en va de même lorsqu’elle s’alarme ou feint de s’effrayer. Ainsi, pour sa propre mort : « Comment en sortirai-je ? Par où ? Par quelle porte ? Quand sera-ce ? En quelles dispositions ? Souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespérée ? Aurai-je un transport au cerveau ? Mourrai-je d’un accident ? » Extrême lucidité, toujours : « L’éternité me frappe un peu plus que vous : c’est que j’en suis plus près ; mais cette pensée n’augmente pas du moindre degré mon amour pour Dieu. »

En réalité, Sévigné se fiche de l’éternité, c’est le temps qui l’intéresse, lui seul ; le temps qui écrit, souverain, rapide, lent, microscopique, les « petits événements enchaînés et entraînés les uns dans les autres pour en venir là ». Le grand mot est lâché : c’est là. Liberté et nécessité. « Parce que nous ne faisons point ce que nous ne faisons pas, on croit qu’on l’aurait pu faire. » Le temps est une broderie, un maillage à feu de mort (Sévigné, ici très célinienne) : « Voilà donc M. de Louvois mort, ce grand ministre, cet homme si considérable, qui tenait une si grande place, dont le moi, comme dit M. Nicole, était si étendu, qui était le centre de tant de choses ! Que d’affaires, que de desseins, que de projets, que de secrets, que d’intérêts à démêler, que de guerres commencées, que d’intrigues, que de beaux coups d’échecs à faire et à conduire... » Sévigné, ou l’autorité du verbe mesuré au temps qu’il fait. Il est tout vivant et vibrant, ce verbe, de se savoir mortel : « Ceci est fuor di proposito », écrit-elle, « mais ma plume le veut ». C’est ainsi : sa plume le veut. Sa correspondante de fille, qu’elle adore, cela va de soi, n’a qu’à bien se tenir : « Toutes vos raisons sont admirables, ma bonne. C’étaient celles qui m’étaient venues : n’en changez point. »

Philippe Sollers, Le Monde des livres du 12 avril 1996.

Édition de 1735.

Lettre de Mme de Sévigné à Mme de Grignan (20 octobre 1679)

À Madame de Grignan - À Paris, vendredi 20ème octobre 1679.

Quoi ! vous pensez m’écrire de grandes lettres, sans me dire un mot de votre santé ; je pense, ma pauvre bonne, que vous vous moquez de moi. Pour vous punir, je vous avertis que j’ai fait de ce silence tout le pis que j’ai pu ; je compris que vous aviez bien plus de mal aux jambes qu’à l’ordinaire, puisque vous ne m’en disiez rien, et qu’assurément si vous vous fussiez un peu mieux portée, vous eussiez été pressée de me le dire. Voilà comme j’ai raisonné. Mon Dieu, que j’étais heureuse quand j’étais en repos sur votre santé ! et qu’avais-je à me plaindre au prix des craintes que j’ai présentement ? Ce n’est pas qu’à moi, qui suis frappée des objets et qui aime passionnément votre personne, la séparation ne me soit un grand mal, mais la circonstance de votre délicate santé est si sensible qu’elle en efface l’autre. Mandez-moi donc désormais l’état où vous êtes, mais avec sincérité. Je vous ai mandé ce que je savais pour vos jambes. Si vous ne les tenez chaudement, vous ne serez jamais soulagée. Quand je pense à vos jambes nues, le matin, deux et trois heures pendant que vous écrivez, mon Dieu ! ma bonne, que cela est mauvais ! Je verrai bien si vous avez soin de moi. Je me purgerai jeudi pour l’amour de vous. Il est vrai que, le mois passé, je ne pris qu’une pilule ; j’admire que vous l’ayez senti. Je vous avertis que je n’ai aucun besoin de me purger ; c’est à cause de cette eau, et pour vous ôter de peine. Je hais bien toutes ces fièvres qui sont autour de vous ; peut-être que votre saignée aura sauvé votre pauvre officier. Le Chevalier vous mande toutes les nouvelles ; il en sait plus que moi, quoiqu’il soit un peu incommodé de son bras, et par conséquent assez souvent dans sa chambre. Je le fus voir hier, et le bel Abbé. Il me faut toujours quelques Grignan ; sans cela il me semble que je suis perdue. Vous savez comme M. de La Salle a acheté la charge de Tilladet ; c’est bien cher de donner cinq cent mille francs pour être subalterne de M. de Marsillac. Il me semble que j’aime mieux les subalternes des charges de guerre et des gendarmes. Valbelle a la sous-lieutenance. On parle fort du mariage de Bavière. Si l’on faisait des chevaliers, ce serait une belle affaire ; je vois bien des gens qui ne le croient pas.

J’ai parlé à Mme Lemoine. Elle m’a juré Dieu et le diable que c’est Mme Y... qui a fait vos chemises, et qu’elle y perd la dernière façon. Elle dit que vos manches sont de la longueur de votre mesure, que, pour la toile, vous l’avez choisie vous-même, qu’elle est au désespoir que vous soyez mal contente, que si vous voulez lui renvoyer vos manches, elle vous donnera de la toile plus fine et les fera de la longueur dont vous les voulez présentement. Elle vous prie de ne point garder ce chagrin si longtemps contre elle. Elle a parlé pathétiquement et prétend n’avoir point de tort, mais elle raccommodera tout ce qui vous déplaît ; je vous conseille, ma bonne, de la prendre au mot. J’admire le malheur qu’il y a eu sur ces pauvres chemises ; je comprends ce chagrin.

Vous en avez de toutes les façons, ma bonne. Rien n’y manque. Votre malheur rend prisonniers ceux qui vous aiment ; la mort, l’antipathie empêchent qu’on ne profite. Enfin, Dieu le veut ! J’ai reçu une lettre de bien loin, bien loin, que je vous garde ; elle est pleine de tout ce qu’il y a au monde de plus reconnaissant, et d’un tour admirable pour le pauvre Corbinelli. Hélas ! il ne lui faut rien, il ne demande rien. Il ne se plaint de rien ; c’était moi qui étais émue. S’il l’a été, il s’est bien caché, et s’est consolé dans l’innocence de sa conscience. Pour moi, qui ne suis pas si sage, c’était justement cela qui m’impatientait ; ai-je pu jamais savoir ce que c’était que cette sorte d’injustice, quoique je vous l’aie demandé ? Enfin, ma très chère, n’en parlons plus présentement, voilà qui est fait et trop fait et trop passé. Peut-être qu’un jour nous reprendrons ce chapitre à fond ; c’est une des choses que je souhaite le plus. Dans ces derniers temps, hélas ! vous faisiez fort bien pour Corbinelli ; il ne lui en faut pas davantage. Il est content, et moi aussi. Il n’y a rien à raccommoder. Tout est bien. Croyez-moi, ma bonne. Je ne sais point de cœur meilleur que le sien, je le connais ; et pour son esprit, il vous plaisait autrefois. Il regarde avec respect la tendresse que j’ai pour vous ; c’est un original qui lui fait connaître jusqu’où le cœur humain peut s’étendre. Il est bien loin de me conseiller de m’opposer à cette pente ; il connaît la force des conseils sur de pareils sujets. Le changement de mon amitié pour vous n’est pas un ouvrage de la philosophie, ni des raisonnements humains ; je ne cherche point à me défaire de cette chère amitié. Ma bonne, si dans l’avenir, vous me traitez comme on traite une amie, votre commerce sera charmant ; j’en serai comblée de joie, et je marcherai dans des routes nouvelles. Si votre tempérament, peu communicatif, comme vous le dites, vous empêche encore de me donner ce plaisir, je ne vous en aimerai pas moins. N’êtes-vous pas contente de ce que j’ai pour vous ? En désirez-vous davantage ? voilà votre pis aller. Vous ne serez point moins aimée.

Nous partions de vous l’autre jour, Mme de La Fayette et moi, et nous trouvâmes qu’il n’y avait au monde que Mme de Rohan et Mme de Soubise qui fussent ensemble aussi bien que nous y sommes. Et où trouverez-vous une fille qui vive avec sa mère aussi agréablement que vous faites avec moi ? Nous les parcourûmes toutes. En vérité, nous vous fîmes bien de la justice, et vous auriez été contente d’entendre tout ce que nous disions. Il me paraît qu’elle a bien envie de servir M. de Grignan ; elle voit bien clair à l’intérêt qu’elle y prend. Elle sera alerte sur les chevaliers de l’ordre et sur tout. Le mariage se fera dans un mois, malgré l’écrevisse, qui prend l’air tant qu’il peut, mais il sera encore fort rouge en ce temps-là.

Elle prend, Mme de La Fayette, des bouillons de vipères, qui lui redonnent une âme. Elles lui donnent des forces à vue d’oeil ; elle croit que cela vous serait admirable. On prend cette vipère, on lui coupe la tête, la queue, on l’ouvre, on l’écorche, et toujours elle remue. Une heure, deux heures, on la voit toujours remuer. Nous comparâmes cette quantité d’esprits, si difficiles à apaiser, à de vieilles passions, et surtout celles de ce quartier. Que ne leur fait-on point ? On dit des injures, des mépris, des rudesses, des cruautés, des querelles, des plaintes, des rages, et toujours elles reviennent ; on n’en saurait voir la fin. On croit que quand on leur arrache le cœur, c’en est fait, qu’on n’en entendra plus parler. Point du tout. Elles sont encore en vie, elles reviennent encore. Je ne sais pas si cette sottise vous paraîtra comme à nous, mais nous étions en train de la trouver plaisante ; on en peut faire souvent l’application.

Nous fûmes si heureux que de vous avoir fait partir un cuisinier, le jour que vous mandez que vous pouvez vous en passer. Cela est comme tout le reste ! Cependant c’eût été une dépense épargnée, assez considérable. Il n’y en a aucune à quoi vous ne devez penser, et petite et grande. Au moins, ma bonne, qu’on n’oublie pas de renvoyer celui de Lyon. J’avais pensé à Hébert, aussi bien que vous. Il est d’un grand ordre, et fort accoutumé au détail. Il écrit, il a de l’esprit et de la fidélité. Mais il a, ce me semble, la barbe un peu trop jeune pour commander un si gros domestique.

M. de Grignan est bien heureux d’aimer sa famille ; sans cela, il aurait les pattes encore plus croisées, n’ayant point de chasse. Mais voici des affaires qui vous viennent ; je crois que vous allez à Lambesc. Ma bonne, il faut tâcher de se bien porter, de rajuster les deux bouts de l’année qui sont dérangés, et les jours passeront. Au lieu que j’en étais avare, je les jette à la tête présentement. Je m’en retourne à Livry jusqu’après la Toussaint ; j’ai encore besoin de cette solitude. Je n’y veux mener personne ; je lirai et tâcherai de songer à ma conscience. L’hiver sera encore assez long. Je ne me puis accoutumer à n’avoir plus ma chère bonne, à ne la plus voir, à prendre mes heures et les siennes, à la rencontrer, à l’embrasser. Cette occupation rendait ma vie contente et heureuse. Je ne vis que pour retrouver un temps pareil.

Votre pigeon est aux Rochers comme un ermite, se promenant dans ses bois. Il a fort bien fait dans ces Etats. Il avait envie d’être amoureux d’une Mlle de La Coste ; il faisait tout ce qu’il pouvait pour la trouver un bon parti, mais il n’a pu. Cette affaire a une côte rompue ; cela est joli. Il s’en va à Bodégat, de là au Buron, et reviendra à Noël avec M. d’Harouys et M. de Coulanges. Ce dernier a fait des chansons extrêmement jolies ; Mesdemoiselles, je vous les enverrai. Il y avait une Mlle Descartes, propre nièce de votre père, qui a de l’esprit comme lui ; elle fait très bien des vers. Mon fils vous parle, vous apostrophe, vous adore, ne peut plus vivre sans son pigeon ; il n’y a personne qui n’y fût trompé. Pour moi, je crois son amitié fort bonne, pourvu qu’on la connaisse pour être tout ce qu’il en sait ; peut-on lui en demander davantage ?

Adieu, ma très chère et très bonne et très aimable. Je ne veux pas entreprendre de vous dire combien je vous aime ; je crois qu’à la fin ce serait un ennui. Je fais mille amitiés à M. de Grignan, malgré son silence. J’étais ce matin avec M. de La Garde et le Chevalier ; toujours pied ou aile de cette famille. Mesdemoiselles, comment vous portez-vous ? et cette fièvre, qu’est-elle devenue ? Mon cher petit Marquis, il me semble que votre amitié est considérablement diminuée ; que répond-il ? Pauline, ma chère Pauline, où êtes-vous, ma pauvre petite ?

Pierre Mignard, Francoise de Sévigné, comtesse de Grignan, vers 1669. Musée Carnavalet.

Lettre de Mme de Sévigné à Mme de Grignan (14 juillet 1680)

Aux Rochers, dimanche 14 juillet 1680.

Vous lisez donc saint Paul et saint Augustin : voilà les bons ouvriers pour rétablir la souveraine volonté de Dieu. Ils ne marchandent point à dire que Dieu dispose de ses créatures, comme le potier ; il en choisit, il en rejette ; ils ne sont point en peine de faire des compliments pour sauver sa justice ; car il n’y a point d’autre justice que sa volonté : c’est la justice même, c’est la règle ; et, après tout, que doit-il aux hommes ? que leur appartient-il ? rien du tout. Il leur fait donc justice, quand il les laisse à cause du péché originel, qui est le fondement de tout, et il fait miséricorde au petit nombre de ceux qu’il sauve par son fils. Jésus-Christ le dit lui-même : « Je connais mes « brebis, je les mènerai paître moi-même, je n’en perdrai aucune ; « je les connais, elles me connaissent. Je vous ai choisis, dit-il à su « apôtres ; ce n’est pas vous qui m’avez choisi. » Je trouve mille passages sur ce ton, je les entends tous ; et quand je vois le contraire, je dis : C’est qu’ils ont voulu parler communément ; c’est comme quand on dit que Dieu s’est repenti, qu’il est en furie ; c’est qu’ils parlent aux hommes ; et je me tiens à cette première et grande vérité, qui est toute divine, qui me représente Dieu comme Dieu, comme un maître, comme un souverain créateur et auteur de l’univers, et comme un être enfin très-parfait, selon la réflexion de votre père (Descartes). Voilà mes petites pensées respectueuses, dont je ne tire point de conséquences ridicules, et qui ne m’ôtent point l’espérance d’être du nombre choisi, après tant de grâces qui sont des préjugés et des fondements de cette confiance. Je hais mortellement à vous parler de tout cela ; pourquoi m’en parlez-vous ? ma plume va comme une étourdie. Je vous envoie la lettre du pape ; serait-il possible que vous ne l’eussiez point ? Je le voudrais. Vous verrez un étrange pape : comment ? il parle en maître : diriez-vous qu’il fut le père des chrétiens ? Il ne tremble point, il ne flatte point, il menace ; il semble qu’il veuille sous-en tendre quelque blâme contre M. de Paris (de Harlai). Voilà un homme étrange ; est-ce ainsi qu’il prétend se raccommoder avec les jésuites ? et ne devait-il pas plutôt filer doux, après avoir condamné soixante-cinq propositions ? J’ai encore dans la tête le pape Sixte (-Quint) ; je voudrais bien que quelque jour vous voulussiez lire cette vie ; je crois qu’elle vous arrêterait. Je lis YArianisme, je n’en aime ni l’auteur (Maimbourg), ni le style ; mais l’histoire est admirable, c’est celle de tout l’univers ; elle tient à tout ; elle a des ressorts qui font agir toutes les puissances. L’esprit d’Arius est une chose surprenante, et de voir cette hérésie s’étendre par tout le monde ; quasi tous les évêques embrassent l’erreur, et saint Athanase soutient seul la divinité de Jésus-Christ. Ces grands événements sont dignes d’admiration. Quand je veux nourrir mon esprit et mon âme, j’entre dans mon cabinet, et j’écoute nos frères, et leur belle morale, qui nous fait si bien connaître notre pauvre cœur. Je me promène beaucoup, je me sers fort souvent de mes petits cabinets ; rien n’est si nécessaire en ce pays, il y pleut continuellement : je ne sais comme nous faisions autrefois ; les feuilles étaient plus fortes, ou la pluie plus faible ; enfin je n’y suis plus attrapée.

Ph. Sollers, octobre 2012

Vous dites mille fois mieux que M. de la Rochefoucauld [6], et vous en sentez la preuve. Nous n’avons pas assez de raison pour employer toute notre force. Il aurait été bien surpris de voir qu’il n’y avait qu’à retourner sa maxime, pour la faire beaucoup plus vraie.

Vous me demandez ce qui a fait cette solution de continuité entre la Fare et madame de la Sablière ; c’est la bassette [7] : l’eussiez-vous cru ? C’est sous ce nom que l’infidélité s’est déclarée ; c’est pour cette prostituée de bassette qu’il a quitté cette religieuse adoration : le moment était venu que cette passion devait cesser, et passer même à un autre objet : croirait-on que ce fût un chemin pour le salut de quelqu’un que la bassette ? Ah ! c’est bien dit, il y a cinq cent mille routes qui nous y mènent. Madame de la Sablière regarda d’abord cette distraction, cette désertion ; elle examina les mauvaises excuses, les raisons peu sincères, les prétextes, les justifications embarrassées, les conversations peu naturelles, les impatiences de sortir de chez elle, les voyages à Saint-Germain où il jouait, les ennuis, les ne savoir plus que dire ; enfin, quand elle eut bien observé cette éclipse qui se faisait, et le corps étranger qui cachait peu à peu tout cet amour si brillant, elle prit sa résolution : je ne sais ce qu’elle lui a coûté ; mais enfin, sans querelle, sans reproche, sans éclat, sans le chasser, sans éclaircissement, sans vouloir le confondre, elle s’est éclipsée elle-même ; et, sans avoir quitté sa maison, où elle retourne encore quelquefois, sans avoir dit qu’elle renoncerait à tout, elle se trouve si bien aux Incurables, qu’elle y passe quasi toute sa vie, sentant avec plaisir que son mal n’était pas comme celui des malades qu’elle sert. Les supérieurs de la maison sont charmés de son esprit, elle les gouverne tous : ses amis vont la voir, elle est toujours de très bonne compagnie. La Fare joue à la bassette : voilà la fin de cette grande affaire qui attirait l’attention de tout le monde, voilà la route que Dieu avait marquée à cette jolie femme ; elle n’a point dit, les bras croisés, J’attends la grâce : mon Dieu, que ce discours me fatigue ! hé ! mort de ma vie, la grâce saura bien vous préparer les chemins, les tours, les détours, les bassettes, les laideurs, l’orgueil, les chagrins, les malheurs, les grandeurs ; tout sert, tout est mis en œuvre par ce grand ouvrier, qui fait toujours infailliblement tout ce qu’il lui plaît. Comme j’espère que vous ne ferez pas imprimer mes lettres, je ne me servirai point de la ruse de nos frères pour les faire passer. Ma fille, cette lettre devient infinie ; c’est un torrent retenu que je ne puis arrêter ; répondez-y trois mots ; conservez-vous, reposez-vous ; et que je puisse vous revoir et vous embrasser de tout mon cœur, c’est le but de mes désirs. Je ne comprends pas le changement de goût pour l’amitié solide, sage et bien fondée ; mais pour l’amour, ah ! oui, c’est une fièvre trop violente pour durer. Adieu, ma très-chère et très-loyale, j’aime fort ce mot : ne vous ai-je point donné du cordialement ? nous épuisons tous les mots. Je vous parlerai une autre fois de votre hérésie.

[2] Après tout, c’est peut-être à cause des manuel scolaires que Nicolas Sarkozy, une fois élu, faisait encore en 2008 cet aveu à propos de La princesse de Clèves : « Enfin... j’ai rien contre, mais enfin, mais enfin... parce que j’avais beaucoup souffert sur elle. » (je souligne)

[3] Jean Delannoy, La princesse de Clèves, 1961. Avec Marina Vlady, Jean Marais (prince de Clèves) et l’insipide Jean-François Poron dans le rôle du duc de Nemours (Alain Delon était sans doute trop jeune). Scénario : Jean Cocteau et Jean Delannoy. Costumes : Pierre Cardin et Marcel Escoffier. Photographie : Henri Alekan.

[4] Parodie de ces derniers vers de la Pompe funèbre de Voiture, par Sarrazin :

... Pour bien faire voir ces choses par écrit,

Et dignes de Voiture, et dignes de paraître,

Il faudrait être bel esprit,

Et je n’ai pas l’honneur de l’être.

[5] Jean Cordelier, Mme de Sévigné par elle-même « Écrivains de toujours », 1967, p. 65-69. Un excellent petit essai.

[6] Rappelons que La Rochefoucauld est mort le 17 mars 1680.

[7] Jeu à la mode alors.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

3 Messages

LETTRE de Mme de Sévigné à sa fille, le jeudi 30 Avril 1687

« Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !

Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous, il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements.

Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas qu’il nous fait livrer. Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations d’une comédie de Monsieur Corneille "Le Menteur", dont on dit le plus grand bien.

Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à la mode. Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette, nous nous régalons avec les Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à propos, "Les animaux malades de la peste" ! "Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés".

Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand’mode. tout le monde en porte à Versailles. C’est un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer, Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. »

Un beau pastiche, non ?

Une vie, une oeuvre.

Dans ses fameuses lettres, Madame de Sévigné chroniqua le procès de Fouquet tout autant que la vie provinciale du château des Rochers à Vitré, tout cela pour l’amour d’une femme : sa fille, partie à Grignan vivre auprès de son Comte de mari... France Culture, 19-03-16.

Précision pour nos amis de FC : Pileface n’est pas le site DE Philippe Sollers, mais un site SUR et AUTOUR de Philippe Sollers.

La Princesse de Clèves est représentée à l’Échangeur de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), du 19 au 26 mars.

Magali Montoya livre une version in extenso du roman de Mme de Lafayette. Un formidable marathon théâtral. Interview de Magali Montoya. Lire article.