Antonio Gramsci redeviendrait-il d’actualité ? Et d’une actualité pratique ? Les éditions « La Fabrique » viennent d’éditer une anthologie des Cahiers de prison sous le titre Guerre de mouvement et guerre de position. Dans l’introduction du chapitre 5 de cette anthologie, je lis, sous la plume de Razmig Keucheyan :

[...] Ces cahiers inscrivent l’hégémonie dans une perspective historique. Jusqu’à 1848, la société est « fluide », en ceci notamment que la société civile dispose d’une certaine autonomie par rapport à l’État. A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, elle se densifie et se complexifie. L’emprise de l’État sur la société civile se renforce, les grandes corporations (partis, syndicats, associations) se mettent en place, le parlementarisme et l’instruction publique se généralisent...La « technique politique moderne » — cette expression aux accents foucaldiens est de Gramsci — s’en trouve bouleversée. Gramsci va jusqu’à dire que la société civile et l’État s’interpénètrent au point de devenir « une seule et même chose ». [...] Pour gouverner, il faudra désormais mettre en oeuvre des opérations qualitativement différentes de celles qui avaient cours lorsque la société était moins complexe. « Hégémonie » est le nom que donne Gramsci à cet ensemble d’opérations. À la fluidité de la société correspond un mode de transformation sociale particulier, la « guerre de mouvement », forme dominante de révolution jusqu’en 1848. C’est la « révolution permanente » de Trotski (Bronstein), qui trouve ses origines chez Marx. Avec l’évolution de la société, la « guerre de mouvement » est progressivement remplacée par la « guerre de position ». A la « révolution permanente » se substitue alors l’ « hégémonie civile ». L’État, les corporations, le parlementarisme... jouent le rôle de « tranchées » et de « fortifications », qui rendent difficile sinon impossible le renversement de l’ordre social par le seul « mouvement », et supposent que celui-ci soit précédé par des luttes d’attrition. Le mouvement ne disparaît pas, il devient partie intégrante de la guerre de position. [...] (Contretemps)

Cette « forme de stratégie par laquelle on recherche l’épuisement des ressources humaines et matérielles de l’adversaire » (Définition du dictionnaire pour « attrition ») demande souplesse, ruse et vigilance. Science et patience. Et du temps.

De son côté (d’un autre côté), la revue La Règle du Jeu, le 4 mars 2012, a consacré l’un de ses Séminaires au dirigeant communiste italien.

À quoi sert Antonio Gramsci ?

Le Séminaire de la Règle du Jeu.

« De lui, Mussolini a déclaré qu’il fallait "empêcher ce cerveau de penser". Et pour cause : les réflexions politiques d’Antonio Gramsci (1891-1937), contenues dans une trentaine de cahiers rédigés dans les geôles fascistes, révèlent une pensée complexe, et justiciable d’interprétations multiples.

D’abord, parce qu’avant le geste althussérien, Gramsci a envisagé, et défendu, l’autonomie de la sphère culturelle et intellectuelle — il a célébré, en un mot, l’exterritorialité de la création, de l’art et de la pensée vis-à-vis de la politique.

Une idée qui a guidé, dès les années 50, les communistes italiens dans leur transmigration vers une gauche moderne et européenne, et qui s’avère encore féconde pour tous ceux qui, en 2012, veulent refonder dans une Europe en crise les idéaux de la social-démocratie.

Ensuite, en forgeant la notion d’ "intellectuel organique", Gramsci a livré une grille mentale, progressiste mais exigeante, pour rejeter en appel la doxa réactionnaire de la "fin" de l’intellectuel, de son épuisement "terminal".

Il nous dit aujourd’hui que la figure du penseur engagé n’est pas forcément condamnée par l’ordre des choses, à condition qu’elle se réinvente ; pour toutes ces raisons, nous avons voulu le relire, en compagnie de philosophes et de politologues que son héritage inspire. »

Alexis Lacroix

Avec :

Laurent Bouvet, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, auteur de “Le sens du peuple” (Gallimard, coll. “Le Débat”),

Gaël Brustier, politologue, co-auteur de “Voyage au bout de la droite” (Les Milles et une nuits),

Pierre Musso, philosophe, docteur en sciences politiques, professeur de l’information et de la communication à l’université de Rennes II, auteur de “Le Sarkoberlusconisme” (L’Aube),

Donald Sassoon, professeur d’histoire comparée de l’Europe à Queen Mary university of London, auteur de “Looking Left. European socialism after the Cold War” (Tauri/Gramsci Foundation).

Gramsci reconnaîtrait-il les siens dans la fragile tentative actuelle de construire, — en en appelant au « peuple », mais en s’appuyant essentiellement sur la nébuleuse des « couches moyennes » que tous les politiques cherchent à capter sans pouvoir vraiment les captiver —, de construire, donc, une « nouvelle » hégémonie idéologique très « centre-gauche », pour ne pas dire « radicale-socialiste » (increvable IIIe République !) pour battre une droite extrême et sans complexes, elle-même séduite par Gramsci ? Ce n’est pas certain. L’occasion nous est offerte de revenir sur la redécouverte de Gramsci au début des années 1970 (un tout autre contexte) par... Tel Quel et de relire quelques textes...

Allez, sans nostalgie et sans honte, l’espace d’un instant, « soyez réalistes, demandez l’impossible ! »

Gramsci après Mai 1968

- Dessin de Wiaz, Le N.O. du 13-04-74.

Les années qui suivirent mai 1968 en France virent un certain nombre d’intellectuels faire retour sur les écrits d’Antonio Gramsci. On peut citer Lire Gramsci, de Dominique Grisoni et Robert Maggiori (éditions universitaires, 1973), le cours de Gérard Granel (1973-74) [1], les Notes sur Gramsci, d’Alfonso Léonetti (E.D.I., avril 1974), et Gramsci et la question religieuse d’Hugues Portelli (Editions Anthropos, 1974). La revue Dialectiques lui consacre un numéro spécial (n° 4-5, mars 1974) — autour de trois thèmes principaux : l’Etat et l’hégémonie, l’art et la culture, la révolution et la démocratie,— sans oublier, un an plus tard, le numéro spécial « Gramsci » des Temps Modernes (directeur : Jean-Paul Sartre) présenté par Dominique Grisoni (février 1975).

Le livre le plus important de cette époque fut sans doute le Pour Gramsci de Maria-Antonietta Macciocchi (cours fait à l’université de Vincennes en 1972-73) que publia Philippe Sollers dans la collection Tel Quel en février 1974, un mois après la publication de son essai Sur le matérialisme et deux mois avant le célèbre voyage en Chine de Sollers et ses amis [2].

Depuis la publication du livre de Macciocchi De la Chine, son interdiction à la fête de L’Humanité (septembre 1971), la rupture de Tel Quel avec le Pcf, une « alliance-amitié » (M.-A. M, Pour Gramsci, p. 275) s’était nouée entre l’intellectuelle italienne et Philippe Sollers, alliance qui dura une dizaine d’années (M.-A. M publiera encore Marx-Avril dans la collection Tel Quel en 1978) [3]. L’intérêt porté à Gramsci, tenait à plusieurs facteurs. Je n’en citerai que quelques-uns : d’une part Gramsci — qui passa dix ans dans les prisons de Mussolini — était perçu comme l’un des rares dirigeants communistes européens à s’être opposé très tôt à Staline et au dogmatisme "léniniste" ; d’autre part, il était le seul à avoir tenté de penser — contre l’économisme — la nécessité de construire une nouvelle « hégémonie idéologique et culturelle » avant toute conquête du pouvoir, et le rôle des intellectuels à travers le concept d’« intellectuel organique ». Autant de thèmes qui ne pouvaient que rencontrer un écho certain auprès de ceux qui, au sein de Tel Quel et depuis le Mouvement de juin 1971, s’attachaient à dénoncer « l’hégémonie idéologique bourgeosie-révisionnisme » ou le « dogmatico-révisionnisme ».

La sortie de Pour Gramsci et des autres livres sus-cités provoquera de nombreux articles dans la presse. Le Monde rendra compte du livre de Macciocchi par la plume de Jean-Michel Palmier (voir, plus bas, Le livre militant de M.-A. Macciocchi, 22 mars 1974) [4]. « Nous voici donc au pied du monument Gramsci. Enfin presque. Le grand mérite, la grande originalité du livre de Maria-Antonietta Macciocchi, c’est de nous restituer un Gramsci vivant, libéré de ses bandelettes », écrira Jacques Julliard dans Le Nouvel Observateur du 13 avril 1974 sous le titre Gramsci, le Lénine de l’Occident. Dans Le Monde diplomatique de juin 1974, le philosophe Jean Toussaint-Desanti s’interrogera fortement : Faut-il lire Gramsci à gauche ?.

De son côté, Philippe Sollers, de retour de Chine, avait déjà répondu dans une « tribune libre » du Monde (17 mai 1974), en mettant l’accent sur la « lutte idéologique » et « la critique du "style stéréotypé" » : « dans nos sociétés, marquées par le fascisme et la possibilité de sa renaissance », au lieu du « style ampoulé des tribuns à la Guesde et à la Jaurès » et du « "cléricalisme" verbeux dont sont entachés la mentalité et le langage de certains intellectuels et militants politiques » (Macciocchi), il faut « un langage de gauche ».

Vieilles questions toujours actuelles (il suffit parfois de changer les noms). C’est pourquoi j’ai choisi de les relancer par la reproduction de deux textes de Gramsci : le premier sur « la fonction des intellectuels dans la société », le second sur « la langue nationale et la grammaire ».

Gramsci :

Le problème de la création d’une nouvelle couche d’intellectuels consiste donc à développer de façon critique l’activité intellectuelle qui existe chez chacun à un certain degré de développement, en modifiant son rapport avec l’effort musculaire-nerveux en vue d’un nouvel équilibre, et en obtenant que l’effort musculaire nerveux lui-même, en tant qu’élément d’une activité pratique générale qui renouvelle perpétuellement le monde physique et social, devienne le fondement d’une nouvelle et totale conception du monde.

Documents.

Pour Gramsci. Le livre

- 1ère édition, février 1974.

Gramsci inconnu, enterré, déformé, oublié. Il ne s’agit pas d’un hasard. La pensée de Gramsci est aussi difficile à supporter par le dogmatisme que par les diverses liquidations du marxisme. On le sait : il y a un cadavre dans le placard, et ce cadavre c’est la théorie marxiste elle-même, comme praxis révolutionnaire. Le problème : les masses sont, de nos jours, toujours plus éloignées des concepts du marxisme vivant, et le grand travail de Marx, Engels, Lénine, Mao est le plus souvent réduit à un squelette universitaire. Or Gramsci, par sa pratique politique, par sa réflexion philosophique, combat permanent contre son emprisonnement par le fascisme, nous interpelle violemment, ici, aujourd’hui. Son originalité est en effet d’avoir, le premier après Lénine, pensé la révolution pour l’Occident, là où la lutte de classes est la plus complexe ; là où, surtout, ses particularités idéologiques sont un noeud brûlant de contradictions. Gramsci nous impose la théorie de la lutte dans les superstructures, où la domination de la bourgeoisie, héritage d’une longue histoire, est la plus pesante. Pesante, mais en crise profonde, irréversible. D’où la nécessité urgente d’une autre « conception du monde », celle du marxisme, non pas comme dogme mais comme guide pour l’action.

Ce livre étudie tous les concepts clés de la stratégie révolutionnaire de Gramsci : bloc historique, hégémonie, rôle des intellectuels, parti, conception de l’État et de ses appareils dans la « société politique » et « civile », rapports entre infrastructures et superstructures, entre objectivité et subjectivité. Le projet est de transformer les données objectives conditionnant les masses en idéologie révolutionnaire, à travers une permanente révolution culturelle. Mauvaise conscience, ici, des partis communistes occidentaux qui éludent le vrai problème : l’interdépendance entre lutte politique et lutte idéologique. On verra à quel point cette intervention sur Gramsci est loin d’être abstraite : je raconte comment je l’ai vécue (notamment dans l’Université française), quelles résistances elle a déclenchées, quels obstacles il faut franchir, dans la vie concrète, pour être révolutionnaire, agir et se penser dans cette vérité.

Maria-Antonietta Macciocchi

Ce qui frappe d’abord, dans le livre de Macciocchi, c’est son écriture. Un ton, une rapidité, une passion, qui a immédiatement quelque chose de provocant. On le savait depuis les Lettres de l’intérieur du parti et surtout De la Chine : là où Macciocchi passe et parle, la lourdeur universitaire, la marxologie académique, le stéréotype, paraissent tout à coup irréels. De même que trente lignes de Lacan sur Freud nous débarrassent de 800 kilos d’exégèse freudienne, de même cinq pages de Macciocchi sur Marx, Engels, Lénine, Mao, éclairent une issue possible dans la nuit du « commentaire » marxiste. Une nuit désormais extrêmement pesante, où tous les chats sont gris ; où Gramsci, ces temps-ci, risquerait à son tour de disparaître à peine exhumé de la prison censurante où l’avaient enfermé le fascisme, le dogmatisme, la paralysie de la pensée politique occidentale.

Le problème est donc de savoir d’où l’on parle, à partir de quoi et pour qui. Ce qui veut dire : pas de Gramsci « en soi », idéalisé, abstrait, momifié après avoir été enterré. Pas de Gramsci réconciliant au passé des contradictions actuelles. Macciocchi lit Gramsci non seulement dans son expérience politique concrète mais depuis ces deux grandes coupures irréversibles gui définissent désormais un vrai et un faux marxisme : mai 1968, la révolution culturelle. Le fait de refuser ou de minimiser ces deux nouvelles réalités serait de l’idéalisme, c’est-à-dire de l’insignifiance politique. En revanche, lire et travailler Gramsci depuis l’explosion révolutionnaire de mai, depuis la continuation et l’approfondissement de la révolution par Mao et les masses chinoises, c’est à la fois faire vivre une pensée profondément originale et dégager son « impensé », ses germes de développement.

Le marxisme, pas plus que la psychanalyse, ne peut être parlé de façon neutre, à l’écart de la situation la plus immédiate. Le critère, c’est : ce dont je parle répond-il des contradictions les plus aiguës au moment où je parle ? Ce dont je parle est-i1 prouvé par la façon dont je parle ? Autrement dit : l’analyse est-elle à la fois réelle et efficace ? Rien de plus vivant, à cet égard, que la manière dont Macciocchi fait se recouper sans cesse sa lecture de Gramsci (constitution du mouvement communiste en Occident, régression sanglante du fascisme, isolement dramatique d’un intellectuel révolutionnaire qui voit plus profond et plus loin que ses camarades de combat) et sa biographie propre pendant cette lecture. Au lieu d’un livre de spécialiste sur une pensée antérieurement vivante et soumise à la traditionnelle dissertation scolaire, on a donc ici presque un « journal » du rapport tendu, pratique, d’un sujet en mouvement dans l’histoire, l’histoire de notre temps.

Macciocchi écrit :

C’est à travers l’essai de Gramsci sur le « journalisme intégral » que j’entrevis le rapport existant entre la fonction du journalisme et la délimitation des tâches nouvelles pour une transformation socialiste de la société. Un rapport étroit, tel que l’établissent les Cahiers entre la finalité du journalisme et les étapes devant conduire à une vision globale des choses, le fait de considérer les lecteurs comme des « partenaires idéologiques, philosophiquement disponibles, responsables, souples et ouverts », le journalisme conçu comme « l’émanation d’un groupe qui cherche à travers son activité professionnelle à propager une conception générale du monde ».

Et encore :

Dans le langage de Gramsci, nous avions trouvé la même unité fonctionnelle de l’expression et de la pensée que chez Lénine. Ce rapport privilégié que Gramsci entretenait avec l’écriture était la plus belle façon de s’exprimer, pour un intellectuel révolutionnaire, à l’époque où dominaient le style ampoulé des tribuns à la Guesde et à la Jaurès en France, où la plate aridité d’un Bordiga en Italie... Ce langage pourrait permettre de liquider dans le mouvement ouvrier d’Occident ce « cléricalisme » verbeux dont sont entachés la mentalité et le langage de certains intellectuels et militants politiques.

Il est nécessaire, aujourd’hui, d’insister plus que jamais sur ce point et sur le fait, comme le dit Macciocchi, en prenant appui sur l’expérience chinoise, que « la libération révolutionnaire des masses passe aussi à travers leur langage politique. »

Cette insistance passe par l’affirmation de la nécessité de la « lutte idéologique » en même temps que par la critique du « style stéréotypé ». Gramsci est un des premiers à voir, grâce à sa culture, grâce à sa réflexion sur la révolution bourgeoise, que la superstructure est un « ensemble complexe, contradictoire, discordant ». Le premier à proposer une action à l’égard des intellectuels, aussi éloignée de l’ouvriérisme que que de la conception de l’intellectuel décoratif à qui l’on demande tout sauf de s’occuper directement de politique. Le premier à comprendre que la prise de pouvoir est un travail de longue haleine et qu’elle reste en tout cas illusoire tant qu’une préparation fouillée, minutieuse, de transformation pratique de la pensée n’a pas eu lieu. C’est dire qu’il critique à l’avance toute forme d’économisme comme d’utilitarisme, ces deux plaies du mouvement révolutionnaire. Dans nos sociétés, marquées par le fascisme et la possibilité de sa renaissance, ces impératifs sonnent comme des avertissements. Qui peut l’ignorer ? A gauche, personne.

Philippe Sollers, Le Monde du 17 mai 1974.

Voici le début du livre de Macciocchi. Où, comme à l’entrée du Capital de Marx, Dante est invoqué...

Gramsci aujourd’hui

Vincennes, décembre 1972.

En venant vous parler de Gramsci, ou plutôt pour Gramsci, j’ai conscience de pénétrer en un continent nouveau pour la connaissance de l’oeuvre politique, outre que philosophique, d’un grand marxiste, de surcroît méconnu en France. Aussi voudrais-je citer Dante — « L’eau que je prends jamais ne s’écoula [5] » ou encore : « Ô lecteur, tu entendras un jeu nouveau [6] » —, pour vous dire combien est vive la conscience critique que j’ai d’entreprendre une approche nouvelle, inédite — et de l’oser par la pensée et par l’action —, conscience d’autant plus profonde qu’elle renvoie à la connaissance de mes propres limites objectives. Je ne vous parle pas en tant qu’universitaire, mais en tant que militante qui a passé le plus clair de son temps dans l’action politique et qui fait résider en elle la raison même de son propre engagement. Tout cela ne plaira pas beaucoup en Sorbonne, comme on dit. Mais n’est-ce pas dans la politique qu’il faut rechercher l’unité non seulement de la vie, mais aussi de l’oeuvre d’Antonio Gramsci ? « Faire de la politique » signifie agir pour transformer le monde. « Tout individu actif a une pratique, dit Gramsci, mais il n’a pas une claire conscience théorique de cette pratique, qui pourtant est une connaissance du monde, dans la mesure où il transforme le monde » (M.S., p. Il). Comment ne pas évoquer Marx et sa XIe thèse sur Feuerbach : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières ; il s’agit maintenant de le transformer » (voir l’Idéologie allemande, annexe p. 142, Éd. sociales). Dans la politique se résume donc toute la philosophie réelle de chacun, dans la politique se trouve la substance même de l’histoire.

De là que le fil conducteur dans l’oeuvre de Gramsci ne peut pas se trouver, ne se trouve pas ailleurs que dans l’actualité réelle : depuis les thèmes de la jeunesse, Il Grido del Popolo, Ordine Nuovo, la fondation des Conseils d’usine comme expérience d’organisation révolutionnaire du prolétariat, la fondation du parti communiste, dont il assura la direction et la formation durant quelques années, jusqu’à l’avènement du fascisme et, en conséquence, à son arrestation. Enfin, dans la dernière phase, ces dix années de prison au cours desquelles il se trouva physiquement pris dans les fers de la captivité et diminué par la maladie, le fil conducteur, l’axe de la pensée gramscienne, non seulement ne perdit rien de sa rigueur politique marxiste, mais atteignit à une complexité profonde qui fait de son oeuvre une construction à la fois cohérente et diversifiée. Ce qui est important, dans une étude sur Gramsci, c’est le point de vue révolutionnaire par rapport auquel il faut se placer, ce point de vue révolutionnaire qu’il adopta tout en l’élucidant lui-même — à la fois « auteur et acteur », à la façon de Dante dans la Divine Comédie — et c’est sur cette constante que se fonde sa recherche, sa volonté de créer quelque chose « für ewig », pour toujours.

D’un autre côté, la philosophie n’est-elle pas fondamentalement pour nous, marxistes-révolutionnaires, une praxis politique ? N’est-ce pas la politique qui décide de tout ? Non pas la politique en général : mais la politique marxiste-léniniste. Althusser même, au cours d’une interview pour l’Unità, qu’il m’accorda en 1967, me racontait comment la politique avait décidé de son destin de philosophe, en faisant allusion à Gramsci : « Une fois comprise la politique marxiste-léniniste, j’ai commencé à me passionner aussi pour la philosophie, car je pouvais comprendre les grandes thèses de Marx, Lénine, Gramsci : que la philosophie est fondamentalement politique. » Mon intervention sur Gramsci a donc un but qui n’est pas passé ici sous silence, ni même ambigu, mais que je proclame d’emblée, non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour faire table rase de toutes les équivoques, confusions et arrière-pensées possibles. Mon intention est de vous présenter Gramsci comme le penseur occidental qui développe, et sur certains points complète, Marx et Lénine.

Ma « lecture » de Gramsci sera une lecture politique de gauche. Je le déclare immédiatement. Mon effort sera d’éclaircir le « mystère Gramsci », qui ne persiste pas seulement en France, afin de dénoncer la « mystification » dont Gramsci a fait l’objet tant de la part de la droite que d’une prétendue ultra-gauche, soit pour couvrir des manoeuvres de bascule politique (comme dans le cas de Garaudy et de son interprétation du « bloc historique ») ; soit pour cautionner une thèse qui, en oubliant Mao Ze-dong, ferait de Gramsci, dans le rapport étroit qu’il établit entre le Midi et le Nord, entre paysans et ouvriers (dans la Question méridionale), une sorte de Lin Piao évoquant la théorie sur l’encerclement des villes par les campagnes (selon l’interprétation de l’Américain John Cammet [7]), alors qu’en fait, toute la stratégie de Gramsci réside dans la fonction révolutionnaire dirigeante de la classe ouvrière ; sans parler de l’Allemand Reichers, et d’une soi-disant « gauche » italienne, dont les affabulations font de Gramsci le père légitime d’une ligne « transformiste » du PCI. Et jusqu’à ces philosophes français d’illustre renommée qui, tout en élevant Gramsci au rang des grands du marxisme, ont privilégié chez lui certains aspects secondaires, comme « l’historicisme et l’idéalisme gramsciens », pour n’être pas parvenus à saisir l’aspect dominant — la praxis révolutionnaire —, ou qui se sont paresseusement attardés sur « l’humanisme gramscien », en perdant de vue le lien fondamental, le fil rouge qui sert de guide à sa pensée : celui de la stratégie d’une révolution en Occident. C’est ce point, je le répète, que je veux retenir dans ma présentation et dans la recherche que nous pourrons mener ensemble, me déclarant en cela d’accord avec Hugues Portelli (in Gramsci et le Bloc historique) lorsqu’il affirme : « L’analyse gramscienne est la seule vraie tentative marxiste de poser globalement la question du passage au socialisme dans les pays occidentaux. » Et il est juste d’affirmer que si Lénine développe la théorie marxiste en fonction des sociétés capitalistes « orientales », Gramsci, tout en bénéficiant de l’apport de Lénine pour élaborer son analyse de la superstructure, reprend l’étude de la société politique, du parti et de son hégémonie, en opérant un retour à Marx et à la théorie marxiste classique, puisqu’il situe son analyse (surtout dans ses Cahiers) dans le cadre des sociétés occidentales.

Le marxisme de Gramsci, qui pour certains ne semble pas assez « orthodoxe », aborde une direction de recherche fondamentale ; déceler ce qui est vivant et ce qui est mort dans le marxisme, à la lumière des expériences d’une époque historique déterminée, et des objectifs et buts à atteindre. Il faut tout d’abord réfuter les thèses académiques qui veulent voir dans la tentative gramscienne « une pénible approche du marxisme, toujours vu à travers une optique idéaliste et spiritualiste » (Cortesi, Alcuni problemi della storia dei PCI, Rivista storica deI socialismo, 1967). Son rapport avec le marxisme fut, en premier lieu, politique : en partant du Capital, il réfute l’économisme de boutique, l’interprétation positiviste, toute pédanterie formaliste, l’utilisation idéologique du marxisme à des fins réformistes. La question est de voir en quoi réside l’apport majeur, le plus original, fait par Gramsci au marxisme et au léninisme. On peut dire que, s’il n’est pas arrivé à sortir le mouvement de l’impasse, si ses idées furent limitées par la conjoncture historique de la crise politique et conceptuelle qui fit suite à la défaite des années vingt, Gramsci fut toutefois un théoricien qui, à travers la revalorisation du concept de praxis, démontra que le marxisme ne doit pas être considéré comme une « science de l’infrastructure », mais comme l’articulation complexe de la théorie et de la pratique dans le rapport infrastructure-superstructure. Il affronte ainsi le rapport entre objectivité et subjectivité, non pas pour donner la primauté au subjectif, mais pour revaloriser la subjectivité dans un sens révolutionnaire ; il est impossible d’amorcer une révolution socialiste si l’on ne traduit pas en idéologie révolutionnaire le conditionnement qui provient de l’objectivité. Il repropose ainsi le hic Rhodus hic salta, qui reste encore aujourd’hui un mot d’ordre pour tout mouvement révolutionnaire. C’est à travers la révolution intellectuelle et morale que l’on est conquis à une ligne politique, c’est-à-dire à un comportement pratique, « comme activité sensible humaine, comme pratique » (Marx, Thèses sur Feuerbach). En effet, chez Gramsci, « la négation de la négation (je souligne). A.G.) n’est pas le résultat de la détermination économique, mais le fait d’assumer des contradictions structurales dans la praxis consciente » (Badaloni, in Prassi rivoluzionaria e storicismo in Gramsci, E.R., p. 108). L’interprétation pratique du rapport infrastructure-superstructure est la pierre milliaire d’où Gramsci peut faire partir sa théorie de l’hégémonie, de la démocratie prolétarienne, concept qui a subi un si grand coup d’arrêt dans l’expérience pratique des sociétés de transition vers le socialisme : le pouvoir des masses s’est évaporé derrière de massifs appareils de bureaucrates, de gouvernants, de chefs de parti ; le consensus, dont parlait Gramsci, est devenu une terne passivité, ou même une dépolitisation des masses, du fait qu’elles sont privées d’une source réelle de participation et de contrôle.

J’oserais dire que Gramsci est le « Lénine d’aujourd’hui », dans le monde des sociétés industrialisées vers lesquelles nous allons, cherchant une issue révolutionnaire entre les tentations réformistes ou menchevik, et celles de l’ultra-gauchisme infantile. Gramsci, et c’est là ma propre « mise en place » du problème, peut donc apparaître comme le seul penseur d’une révolution en Occident, dans la mesure où son enseignement théorique-politique est stratégiquement le plus avancé en ce qui concerne la détermination du processus de la révolution socialiste, non seulement en Italie, mais encore dans l’Occident européen, c’est-à-dire celui du « capitalisme évolué » tel qu’on l’entend aujourd’hui.

Maria-Antonietta Macciocchi, Pour Gramsci, Seuil, coll. « Tel Quel », 1974, p. 11-14.

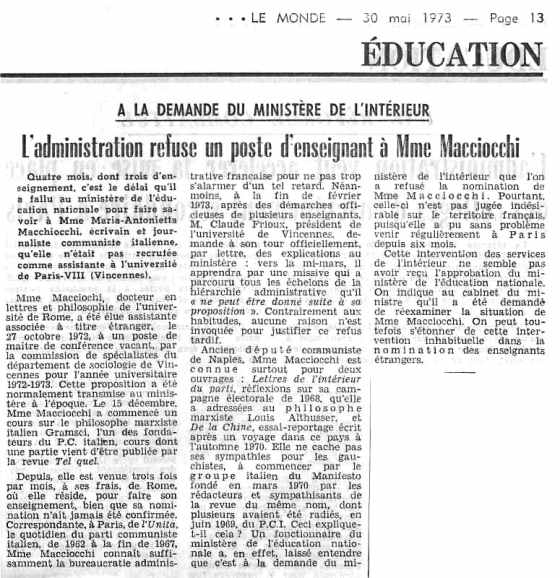

Article du Monde, 30 mai 1973. Retrouvé par hasard dans mon n° 54 de la revue Tel Quel (été 1973)

où se trouve l’extrait de Pour Gramsci reproduit ci-dessus (A.G.).

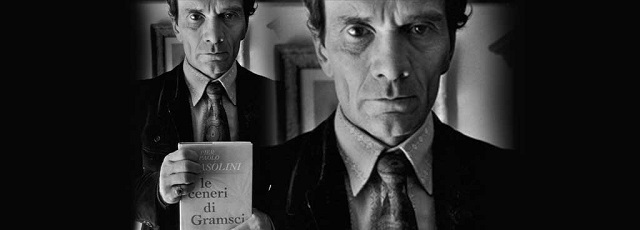

Maria-Antonietta Macciocchi : Entretien avec Jacques Henric

art press n° 10, mars/avril 1974

Interdite en 1970 à la Fête de L’Humanité, à cause de son ouvrage De la Chine, Maria Antonietta Macciocchi, ancien député communiste de Naples, fut l’objet, l’an dernier, d’une nouvelle tentative d’interdiction, à Vincennes (où elle devait précisément parler de Gramsci), et cette fois de la part du gouvernement français [8]. Décidément, M.A. Macciocchi dérange. Militante, elle inscrit, en effet, dans une action politique son travail théorique qu’elle considère comme une contribution à la recherche d’une voie révolutionnaire en occident. C’est bien ainsi qu’il convient de lire son beau livre, passionné et lucide, sur Gramsci. Jacques Henric

Quels ont été les débuts de la vie militante de Gramsci et quelle influence celle-ci va-t-elle avoir sur sa pensée ?

L’histoire de Gramsci est celle d’une sorte de penseur « maudit » ; histoire qui devrait passionner les jeunes générations et intéresser tous ceux qui se placent aujourd’hui, en Europe, en France particulièrement, sur la gauche des grandes formations politiques existantes. Gramsci lui-même, à son époque s’était situé sur la gauche du Parti Socialiste italien Avec un groupe de jeunes, parmi lesquels se trouvait Togliatti, il avait créé un journal : l’Ordine Nuovo. Cette publication qui vit le jour à Turin, en 1919, fut dès le début le déclenchement d’une grande lutte contre le révisionnisme et le réformisme du Parti Socialiste. L’Ordine Nuovo mit en accusation la politique de collaboration de classes des socialistes et de tous les socio-démocrates, de toutes ces forces que Lénine de son côté, en Russie, avait réduites avec la détermination que l’on sait, en créant la IIIème Internationale. Ainsi, ce groupe de jeunes gens, s’appuyant sur la volonté des masses italiennes qui voulaient une révolution, va heurter de front l’idéologie révisionniste des partis de gauche et des syndicats. Les tenants de l’ordre de ces appareils bureaucratiques ne vont pas tarder à réagir ; les accusations qu’ils portent contre l’Ordine Nuovo : gauchistes, intellectuels abstraits, coupés des masses, s’exprimant dans un jargon impossible... Or, que voulait Gramsci en fondant cet hebdomadaire qui s’annonçait comme journal de culture socialiste ? D’abord, reprendre une des idées-forces d’Engels selon laquelle, à côté du combat politique et syndical. devait exister une troisième « ligne », celle du « combat théorique ». Ensuite, mener la bataille idéologique, pas seulement auprès des élites intellectuelles, mais parmi les ouvriers de Turin, fer de lance de l’industrie à cette époque.

Il s’agissait de faire connaître les thèses de la Révolution soviétique d’octobre, laquelle apparaissait comme un immense espoir aux prolétaires de toute l’Europe, et de l’Italie en particulier. Gramsci, pour établir une ligne d’initiative prolétarienne, sent dès le début la nécessité d’une nouvelle forme d’organisation révolutionnaire en même temps que d’un développement, d’un approfondissement du marxisme. Celui-ci lui semble être dans une impasse : marxisme livresque, sclérosé, positiviste, mécaniste, anti-dialectique. Gramsci donne d’entrée la preuve de son esprit libre, non dogmatique, en écrivant un article qu’il intitule : La révolution contre le « Capital ». (il s’agit du livre de Marx). Dans ce célèbre texte, Gramsci affirme que les conditions de la révolution, telles que les définissaient les vieux dirigeants de la 2ème Internationale, n’existaient pas en Russie, et qu’il a fallu le génie propre de Lénine pour mener à bien la révolution en sachant utiliser les faits objectifs et faire surgir de ceux-ci la volonté subjective des hommes. Cette polémique reste très actuelle si on pense qu’Althusser, par exemple, ne cesse de répéter aujourd’hui que ce sont les masses et elles-seules qui font l’histoire. Il y a chez Gramsci, donc, comme chez Lénine, une connaissance de ce que doit être un parti révolutionnaire, de son rôle qui consiste, entre autre, à transmettre une conscience révolutionnaire aux masses à travers le combat et l’éducation politiques, à travers l’expérience concrète. C’est cet élément vivant qui chez Gramsci fait avancer le marxisme : la liaison entre infrastructure et superstructure, entre l’objectif et le subjectif. Il est totalement erroné de considérer Gramsci, ainsi que cela a été fait, comme le philosophe de la seule superstructure. Ce qui l’intéresse, c’est l’articulation dialectique des deux niveaux. S’inspirant de l’expérience de Lénine, il ne néglige pas le rôle des individus, des sujets révolutionnaires. Ses critiques visent l’économisme (toujours aussi agissant à l’heure actuelle), selon lequel il faut que toutes les conditions soient réunies, que le capitalisme se soit développé jusqu’à sa crise finale, pour que la révolution soit possible. Gramsci, menant sa redoutable attaque de gauche contre le Parti Socialiste italien, est amené à poser la question d’une organisation révolutionnaire nouvelle. Les Soviets, en Russie, furent ces noyaux extraordinaires qui groupèrent ceux qui tiennent en main la production, les ouvriers, et qui furent une force politique dirigeante exerçant l’hégémonie sur les autres classes et couches sociales alliées : paysans, intellectuels... Comment, à Turin, organiser les masses, les entraîner dans le combat, se demande Gramsci. Sa grande idée sera alors celle des Conseils d’usine. Son but : réduire l’influence des militants syndicaux qui se conduisent comme des mandarins ; faire de chaque conseil une sorte de cellule historique grâce à laquelle l’ouvrier pourra opérer sa prise de conscience de classe, faire l’expérience des libertés à conquérir. Mais, encore une fois, ce processus doit être lié à une révolution des mentalités, à ce que Gramsci appelle une « révolution morale et intellectuelle ». Pour cela, il est nécessaire d’élever au plus haut niveau la capacité culturelle des ouvriers. D’où l’urgence d’une lutte idéologique intense. « Je vais donner au mot culture, pour les ouvriers, écrit Gramsci, la dignité la plus grande », parce qu’il n’est pas vrai que pour être compréhensible, il faut réduire les concepts, les idées, à des schémas, sous prétexte que les ouvriers sont à un niveau de culture inférieur. Son mot d’ordre est : agissez, organisez-vous, et étudiez. Un vaste mouvement d’étude des thèses et textes marxistes s’organise autour des Conseils et de l’Ordine Nuovo, dès 1919. La justesse des vues de Gramsci se vérifie rapidement dans la pratique puisque toutes les grandes usines, surtout Fiat, créent leurs Conseils d’Usine. Autour de ce qui n’est ni un parti, ni un syndicat, se réunissent entre 150 et 200.000 ouvriers. Mais le Parti Socialiste, devant cette nouvelle stratégie qui le déborde totalement va réagir avec violence. Il va retirer tout appui à ces masses qu’il considère noyautées par des gauchistes irresponsables. La bourgeoisie va profiter de cette division pour entrer dans la bataille. Ce sera l’échec des grandes grèves de 1920 à Turin qui finirent par un compromis signé par la Confédération Générale du Travail et le patronat, compromis dont est riche, malheureusement, l’histoire du mouvement ouvrier en occident. Ce sera l’échec, du même coup, de ces Conseils d’Usine. La classe ouvrière restera désorientée, divisée, mais toutes les conditions seront mûres alors pour un éclatement du Parti Socialiste. Lénine, en Juillet 1920, lors du 2ème Congrès de l’Internationale, donnera l’exemple de l’Ordine Nuovo comme le seul groupe ayant véritablement compris quelle devait être la démarche révolutionnaire en Italie. En 1921, c’est le congrès de Livourne et la création du parti Communiste Italien. Il faudra attendre 1924 pour que Gramsci soit reconnu réellement comme le dirigeant du parti. Dès cette époque, il met en place les grandes lignes de ce que sera sa pensée politique et théorique : le problème de l’alliance ouvriers/paysans/intellectuels, la notion de bloc historique, d’hégémonie... Concepts sur lesquels il va travailler sa vie durant. L’hégémonie est pour lui cette capacité d’une avant-garde, le prolétariat, de mener la lutte armée contre la bourgeoisie, mais aussi de rallier à lui les couches sociales qui lui sont proches, de les diriger, politiquement, intellectuellement, idéologiquement. Les intellectuels ont un rôle particulier à jouer : celui d’une sorte de ciment devant lier infrastructure et superstructure ; ou d’un « suc gastrique » (l’expression est de Gramsci) devant digérer les éléments d’une idéologie. Quant au parti, ce « prince moderne » comme il l’appelle (en référence à Machiavel [9]), il ne doit pas être une machine bureaucratique, mais une force révolutionnaire canalisant la volonté subjective des masses une seule voix à travers laquelle des milliers de cerveaux arriveraient à penser. Le parti n’a pas seulement pour objectif de détruire les vieux rapports économiques d’exploitation de l’homme par l’homme, mais de bouleverser tout ce qui touche à la vie personnelle, familiale, sexuelle. Il doit tout remettre en question : l’organisation du travail, le rôle de la femme dans la production, dans la famille... C’est là l’extraordinaire modernité de Gramsci, d’avoir pressenti, abordé ces questions devenues aujourd’hui, pour nous, les plus brûlantes.

Cette « Révolution morale et intellectuelle » doit donc, pour Gramsci, intervenir avant même la conquête du pouvoir politique ?

Absolument. On est loin des Appareils Idéologiques d’Etat d’Althusser qui ne peuvent être balayés, selon ce dernier, qu’après la révolution. La spécificité de Gramsci est d’avoir montré qu’il est illusoire en Occident, d’envisager une révolution sans une préparation, une transformation idéologique préalable. Et cela parce que, contrairement aux pays d’Orient où elle était floue, oscillante, gélatineuse, la superstructure est infiniment complexe, articulée, puissante. Le caractère très avancé du capitalisme en occident exige une stratégie et une tactique révolutionnaires beaucoup plus complexes que celles qui furent nécessaires aux bolcheviks de mars à novembre 17. Comme ce fut le cas pour la révolution bourgeoise de 1789 en France, la classe montante doit devenir idéologiquement hégémonique. Sinon, c’est la réaction qui à chaque fois l’emporte. N’est-ce pas ce qui s’est passé en Mai 68 et, qu’en somme Gramsci, nous aide à comprendre, particulièrement avec son texte : Guerre de Position et Guerre de Mouvement. Gramsci insiste, par ailleurs, sur le retard de la politique par rapport à l’économie. Une crise économique peut laisser les masses passives, voire accoucher d’un coup de force réactionnaire ; les exemples en seront nombreux au cours de l’histoire de ce demi-siècle. Ainsi, très tôt, Gramsci prévoit la montée du fascisme en Italie...

Comment Gramsci a-t-il réagi à ce qui s’est passé en U.R.S.S. après la révolution ? le stalinisme ?

Gramsci prend vite conscience d’une dégénérescence bureaucratique et du rôle joué par Staline. Dès 1924. Victor Serge qui le rencontra alors à Vienne a écrit que Gramsci fut déchiré par la crise qui s’aggravait en U.R.S.S. Il ajoute que c’est la geôle fasciste qui le tint à l’écart des luttes de tendances qui provoquèrent presque partout l’élimination des militants de sa génération. En 1926, Gramsci écrit à Togliatti à propos de la crise du P.C.U.S. et de l’expulsion de Trotski, Kamenev et Zinoviev que finalement tout cela déçoit profondément ; il rappelle que l’Union Soviétique a d’énormes responsabilités vis-à-vis des masses qui, dans le monde, la regardent. Bien qu’en désaccord profond avec Trotski, il n’en considère pas moins les méthodes de Staline comme ferment d’une possible dictature s’exerçant pas seulement à l’intérieur du parti mais de toute l’Internationale. Il saisit déjà, en quelque sorte, les raisons qui amèneront plus tard les Chinois à rompre avec les Soviétiques. Il comprend que la construction du socialisme est dévoyée : bureaucratisation du parti, absence de démocratie interne, silence des masses... Dans ses Cahiers de Prison, Gramsci poursuivra inlassablement ses réflexions sur la nature de l’état socialiste. Après la révolution, l’hégémonie consiste pour lui à diriger avant de dominer. De « société politique » l’état doit devenir « société civile ». La coercition doit disparaître peu à peu et les masses s’autogouverner.

Dans votre livre, vous évoquez, à propos de Gramsci, la Révolution culturelle en Chine...

Bien sûr ; il y a, il me semble, entre la pensée de Mao Tsé-toung, l’expérience de la révolution culturelle, et les formulations théoriques de Gramsci, des points communs : ainsi la question du travail intellectuel et du travail manuel, la nécessité d’une prise du pouvoir du prolétariat dans les superstructures, le rôle des intellectuels, les rapports parti/masses, parti/état...

Pourquoi Gramsci n’est-il pas encore publié en France ?

Parce que personne n’y a intérêt. Ni la bourgeoisie, cela va de soi ni les révisionnistes qui ont pu mener ainsi une opération de dénaturation de la pensée de Gramsci, faisant de celui-ci un théoricien de la « démocratie avancée », progressive, pour qui l’hégémonie aurait le sens d’un vague consensus électoral. Gallimard a annoncé une publication prochaine [10]. Mais rien n’est encore fait ; il convient d’être vigilant ; cette publication devrait être l’objet d’un combat pour les forces révolutionnaires, On s’apercevra alors que Gramsci est aussi un remarquable écrivain, peut-être le plus grand écrivain italien du XXème siècle.

Quelles vont être les dernières années de la vie de Gramsci ?

Dix ans de prison, de 1926 à 36. La maladie. Vers la fin, son corps n’est plus qu’une plaie. Tuberculose, insomnies, maladie nerveuse, ne lui laissant aucun répit. Gramsci sortira de prison à la faveur d’une amnistie générale décrétée par les fascistes. Il mourra quelques temps après. Dans une de ses dernières lettres adressée en Sardaigne, à sa famille, il écrit : « Je vais revenir chez vous ». Il ne parle pas de reprendre contact avec le Parti. Il se sent déjà profondément exclu, lui qui en prison était l’objet de la suspicion de ses propres camarades et se trouvait ainsi totalement isolé. Son amertume est grande. Ses dernières notes concernent les procès de Moscou. Il meurt donc seul. Deux personnes suivront son enterrement, et une foule de policiers.

Propos recueillis au magnétophone, art press n° 10, mars/avril 1974.

Gramsci sort du purgatoire

Le livre militant de M. A. Macciocchi

par Jean-Michel Palmier

- Jean-Michel Palmier, 1973.

Depuis ses Lettres de l’intérieur du parti [11] et surtout De la Chine [12] Maria-Antonietta Macchiocchi n’a cessé de provoquer, par ses prises de position, les réactions les plus vives. Son livre sur la Chine fut refusé à la vente officielle de la fête de l’« Humanité », son cours sur Gramsci à l’ Université de Paris VIII (Vincennes) faillit être interdit par la Ministre de l’intérieur, et l’on peut prévoir que de nombreuses phrases de son « Pour Gramsci », comme celle-ci : « il y a un cadavre dans le placard et ce cadavre c’est la théorie marxiste elle-même comme pratique révolutionnaire », feront grincer des dents. Cette militante italienne a choisi de devenir la mauvaise conscience du marxisme établi, qu’il s’agisse des partis communistes ou des professeurs gauchistes qui enseignent à l’ université. On retrouvera dans son étude sur Gramsci [13], la foi, l’enthousiasme et la richesse d’analyse qui caractérisaient ses précédents ouvrages.

Parler de Gramsci pour Maria-Antonietta Macchiocchi, c’est d’abord éclaircir un mystère et briser une conspiration du silence. Aujourd’hui encore, de tous les théoriciens marxistes, il est le moins connu. Sa vie elle même s’est dissoute dans la légende. Pendant longtemps, on a tout ignoré de cet homme, véritable plaie vivante, dont la lente agonie a commencé dans les prisons de Mussolini ; cet homme solitaire, abandonné des siens, depuis qu’il avait manifesté officiellement en 1935 son désaccord avec Staline. Même en Italie, Gramsci est resté longtemps un inconnu. La figure du martyr avait recouvert celle du militant. Il a fallu briser le « tandem de fer Togliatti-Gramsci » pour que s’éclairent les relations avec le parti communiste italien, et que son oeuvre devienne, entre 1957 et 1967, objet d’étude théorique. En France, en dehors d’un volume d’écrits paru aux Editions sociales et des « Lettres de prison », peu de textes de Gramsci sont accessibles [14].

Souvent, les historiens se sont emparés de quelques-uns de ses concepts sans souci d’en montrer le lien avec l’ensemble de son oeuvre, et les disciples d’Althusser, qui ont pourtant retenu ses analyses dans leur conception des « appareils idéologiques d’Etat », l’ont finalement relégué dans le marécage « idéaliste », « historiciste », « humaniste », aux côtés de Lukacs, Korsch et Marcuse. Pourtant son étonnante figure ne cesse de fasciner.

Maria-Antonietta Macchiocchi n’hésite pas à attaquer les interprètes de Gramsci — ceux qui l’ont relégué au musée de l’histoire comme ceux qui en ont fait un de leurs précurseurs — pour montrer qu’il est l’héritier directe de Lénine, le seul qui nous permette peut-être aujourd’hui d’élaborer une théorie révolutionnaire à la mesure des pays capitalistes et de comprendre des phénomènes aussi importants que le schisme sino-soviétique, la révolution culturelle chinoise et la pensée de Mao Tse-Toung. Ce livre est la plus importante étude sur Gramsci publiée jusqu’à ce jour. C’est non seulement le théoricien qui ressuscite, c’est un « Gramsci vivant », c’est le révolutionnaire, l’homme.

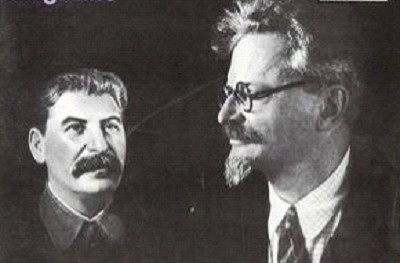

Ni Staline, ni Trotski

- Staline et Trotsky

Si Gramsci n’a cessé d’être suspecté d’hérésie, c’est avant tout parce qu’il a été un « critique de gauche du stalinisme », le premier peut-être à mettre en question les rapports entre le parti et les masses, la démocratie et la hiérarchie politique.

Dès ses premiers articles, sur la révolution d’Octobre, Gramsci s’oppose à toute conception mécaniste de la révolution. Même « le Capital » n’est pas un dogme et doit être sans cesse confronté au développement de l’ économie capitaliste. Historicisme ? Certitude au contraire que Marx « n’est pas un pasteur armé de sa houlette » et que marxiste « est un adjectif usé comme une monnaie passée par trop de mains ». Depuis l’expérience des conseils d’usine de Turin, Gramsci n’ a cessé de critiquer le réformisme syndical pour aboutir, en 1921, à la création du P.C.I. La période qu’inaugure « Ordine Nuovo » est celle du contact direct avec les masses et de sa collaboration la plus étroite avec Togliatti. Dès cette époque, rejoignant Lénine, il pose la nécessité d’une « révolution par le bas ». Le déferlement du fascisme italien lui permet d’approfondir le rôle politique joué par la petite bourgeoisie et d’élaborer une stratégie révolutionnaire à l’échelle des pays industrialisés, la France jouant dans sa pensée le rôle que l’Angleterre joua dans celle de Marx et Engels. S’il maintient vivant l’héritage de Lénine, il s’oppose aussi bien à Staline qu’à Trotski, dont il critique sévèrement l’« utopisme » et le « formalisme littéraire ».

De nombreux textes de Gramsci sont consacrés à l’approfondissement de l’alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie. Partant de la « Question méridionale », en Italie, Gramsci montre l’origine du silence politique du Sud et ses analyses sur le rapport ville-campagne sont toujours d’une extrême pertinence. Des concepts comme ceux d’hégémonie du prolétariat, de bloc historique, ne concernent pas que la question italienne. Ils élaborent une stratégie révolutionnaire qui tente d’éviter les écueils du parlementarisme et de la démagogie. Maria-Antonietta Macchiocchi éclaire non seulement le contexte économique de tant de discussions théoriques chez Gramsci mais ébauche des parallèles avec la Chine et l’URSS, qui sont du plus grand intérêt.

L’ analyse approfondie qu’elle consacre au rôle des intellectuels selon Gramsci, question qu’il fut le seul à étudier avec tant d’ampleur, est sans doute l’un des chapîtres les plus riches de son ouvrage. Pour Gramsci, l’intellectuel ne saurait être autonome par rapport au groupe dominant. Opposant à « l ?intellectuel traditionnel », « l’ intellectuel organique » dont le rapport à la classe ouvrière est « source d’une pensée commune », Gramsci a été amené à prendre position sur les questions les plus actuelles et les plus importantes que pose la relation de l’intellectuel au parti et à la classe ouvrière, ou celles que soulève la création artistique.

Entre l’étude proprement dite et le recueil de textes de Gramsci qui constituent les deux volets de cet essai prend place un post-scriptum « Paris - Cambridge - Paris » ou M-A Macchiocchi restitue les étapes de sa recherche. On la voit écrire dans son studio du boulevard Saint-Germain, on la suit à Cambridge lorsqu’elle rencontre ce célèbre professeur, dernier ami vivant de Gramsci, et qui, terrorisé par ses questions, a oublié jusqu’à la date de naissance de celui dont elle recherche toutes les traces. « Les amis meurent, ils ne naissent pas » s’excuse-t-il. Enfin, elle évoque ce que fut son expérience d’enseignante de sociologie à Vincennes.

Regards sur la Chine

De nombreux historiens du marxisme et de Gramsci seront prêts à reconnaître l’importance et l’intérêt des questions soulevées par Maria-Antonietta Macchiocchi, mais les rapprochements qu’elle effectue entre la pensée de Gramsci et celle de Mao Tse-Toung éveilleront, sans nul doute, bien des réserves. C’est dans ces rapprochements, souvent inattendus, que réside le caractère le plus provoquant et le plus passionné de son livre. Mais les analogies qu’elle établit entre la conception de l’« intellectuel organique » et la révolution culturelle donnent à réfléchir, même si elles ne sont pas toujours absolument convaincantes. Agressif, violent, chaleureux, ce livre, presqu’inclassable, qui prétend témoigner de ce que peut être un marxisme vivant, aussi éloigné du sectarisme que du gauchisme infantile, ne peut que séduire et irriter. Il réalise parfaitement son propos : c’est un livre militant.

Jean-Michel Palmier, Le Monde du 22 mars 1974.

Faut-il lire Gramsci à gauche ?

par Jean-Toussaint Desanti

Gramsci peut être lu à gauche. Il peut être lu à droite. On peut aussi (et ce fut l’attitude du P.C.F.) ne pas le lire du tout, ou l’abandonner à l’exégèse académique des « experts », ce qui revient au même. Maria-Antonietta Macciocchi le lit à gauche. Est-ce la bonne lecture ? Je n’en sais rien. Ce qui me paraît sur en revanche, c’est que là n’est pas la bonne question. En vérité, lorsqu’il s’agit d’écrits d’hommes comme Marx, Lénine ou Gramsci, d’hommes qui ont dû articuler les unes dans les autres, au point d’en faire une unique substance, exigence conceptuelle et décision stratégique, toute lecture devient militante. Je veux dire qu’elle résulte d’un choix politique et de la conscience que le lecteur prend de sa situation, de son rôle possible dans une configuration donnée des forces politiques. Il en résulte qu’aucune confrontation textuelle, aucune exégèse, si minutieuse soit-elle, ne pourra décider de la question de savoir si M.-A. Macciocchi a « bien » lu. Elle a lu du point où elle se trouve : cette lecture peut devenir la bonne. Cela dépend, proprement, de la façon dont elle s’insérera dans une pratique politique capable d’entraîner les masses dans des actions décisives. La question se pose de savoir si les forces existent, qui permettent de bien augurer d’une lecture de gauche. Il reste (et c’est ce que suggère M.-A. Macciocchi) qu’une politique révolutionnaire de gauche peut, en Occident, espérer trouver aujourd’hui chez Gramsci de quoi inspirer ses stratégies. [...]

Le Monde diplomatique, juin 1974.

La fonction d’intellectuel dans la société

par Antonio Gramsci (1930-1932)

Les intellectuels constituent-ils un groupe social autonome et indépendant, ou bien chaque groupe social a-t-il sa propre catégorie spécialisée d’intellectuels ? Le problème est complexe, étant donné les formes diverses qu’a prises jusqu’ici le processus historique réel de la formation des différentes catégories d’intellectuels.

Les plus importantes de ces formes sont au nombre de deux :

1. Chaque groupe social, naissant sur le terrain originel d’une fonction essentielle dans le monde de la production économique, crée en même temps que lui, organiquement, une ou plusieurs couches d’intellectuels qui lui donnent son homogénéité et la conscience de sa propre fonction, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique et social : le chef d’entreprise capitaliste crée avec lui le technicien de l’industrie, le savant de l’économie politique, l’organisateur d’une nouvelle culture, d’un nouveau droit, etc., etc. Il faut remarquer que le chef d’entreprise représente une élaboration sociale supérieure, déjà caractérisée par une certaine capacité de direction et de technique(c’est-à-dire une capacité intellectuelle) : il doit avoir une certaine capacité technique, en dehors de la sphère bien délimitée de son activité et de son initiative, au moins dans les autres domaines les plus proches de la production économique (il doit être un organisateur de masses d’hommes ; il doit organiser la "confiance" que les épargnants ont dans son entreprise, les acheteurs dans sa marchandise, etc).

Sinon tous les chefs d’entreprise, du moins une élite d’entre eux doivent être capables d’être des organisateurs de la société en général, dans l’ensemble de l’organisme complexe de ses services, jusqu’à l’organisme d’Etat, car il leur est nécessaire de créer les conditions les plus favorables à l’expansion de leur propre classe — ou bien ils doivent du moins posséder la capacité de choisir leurs "commis" (employés spécialisés) auxquels ils pourront confier cette activité organisatrice des rapports généraux de l’entreprise avec l’extérieur. On peut observer que les intellectuels « organiques » que chaque nouvelle classe crée avec elle et qu’elle élabore au cours de son développement progressif, sont la plupart du temps des "spécialisations" de certains aspects partiels de l’activité primitive du nouveau type social auquel la nouvelle classe a donné naissance [15].

Les seigneurs de l’époque féodale eux aussi étaient les détenteurs d’une certaine capacité technique, dans le domaine militaire, et c’est justement à partir du moment où l’aristocratie perd le monopole de la compétence technico-militaire, que commence la crise du féodalisme. Mais la formation des intellectuels dans le monde féodal et dans le monde classique précédent est un problème qu’il faut examiner à part : cette formation, cette élaboration suivent des voies et prennent des formes qu’il faut étudier de façon concrète. Ainsi l’on peut remarquer que la masse des paysans, bien qu’elle exerce une fonction essentielle dans le monde de la production, ne crée pas des intellectuels qui lui soient propres, "organiques", et n’"assimile" aucune couche d’intellectuels "traditionnels", bien que d’autres groupes sociaux tirent un grand nombre de leurs intellectuels de la masse paysanne, et qu’une grande partie des intellectuels traditionnels soient d’origine paysanne.

2. Mais chaque groupe social "essentiel" au moment où il émerge à la surface de l’histoire, venant de la précédente structure économique dont il exprime un de ses développements, a trouvé, du moins dans l’histoire telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à ce jour, des catégories d’intellectuels qui existaient avant lui et qui, de plus, apparaissaient comme les représentants d’une continuité historique que n’avaient même pas interrompue les changements les plus compliqués et les plus radicaux des formes sociales et politiques.

La plus typique de ces catégories intellectuelles est celle des ecclésiastiques, qui monopolisèrent pendant longtemps (tout au long d’une phase historique qui est même caractérisée en partie par ce monopole) certains services importants : l’idéologie religieuse, c’est-à-dire la philosophie et la science de l’époque, avec l’école, l’instruction, la morale, la justice, la bienfaisance, l’assistance, etc. La catégorie des ecclésiastiques peut être considérée comme la catégorie intellectuelle organiquement liée à l’aristocratie foncière : elle était assimilée juridiquement à l’aristocratie, avec laquelle elle partageait l’exercice de la propriété féodale de la terre et l’usage des privilèges d’Etat liés à la propriété [16]. Mais ce monopole des superstructures de la part des ecclésiastiques [17] n’a pas été exercé sans luttes et sans restrictions, aussi a-t-on vu naître, sous diverses formes (à rechercher et étudier de façon concrète d’autres catégories, favorisées et développées par le renforcement du pouvoir central du monarque, jusqu’à l’absolutisme. Ainsi s’est formée peu à peu l’aristocratie de robe, avec ses privilèges particuliers, une couche d’administrateurs, etc., savants, théoriciens, philosophes non ecclésiastiques, etc.

Comme ces diverses catégories d’intellectuels traditionnels éprouvent, avec un « esprit de corps « le sentiment de leur continuité historique ininterrompue et de leur qualification, ils se situent eux-mêmes comme autonomes et indépendants du groupe social dominant. Cette auto-position n’est pas sans conséquences de grande portée dans le domaine idéologique et politique : toute la philosophie idéaliste peut se rattacher facilement à cette position prise par le complexe social des intellectuels et l’on peut définir l’expression de cette utopie sociale qui fait que les intellectuels se croient « indépendants « autonomes, dotés de caractères qui leur sont propres, etc.

Il faut noter cependant que si le Pape et la haute hiérarchie de l’Eglise se croient davantage liés au Christ et aux apôtres que ne le sont les sénateurs Agnelli et Benni, il n’en est pas de même pour Gentile et pour Croce ; par exemple : Croce particulièrement, se sent fortement lié à Aristote et à Platon, mais il ne se cache pas, par contre, d’être lié aux sénateurs Agnelli et Benni, et c’est précisément là qu’il faut chercher le caractère le plus important de la philosophie de Croce.

Quelles sont les limites "maxima" pour l’acception du terme d’ "intellectuel" ? Peut-on trouver un critère unitaire pour caractériser également toutes les activités intellectuelles, diverses et disparates, et en même temps pour distinguer celles-ci, et de façon essentielle, des autres groupements sociaux ? L’erreur de méthode la plus répandue me paraît être à avoir recherché ce critère de distinction dans ce qui est intrinsèque aux activités intellectuelles et non pas dans l’ensemble du système ! de rapports dans lequel ces activités (et par conséquent les groupes qui les personnifient) viennent à se trouver au sein du complexe général des rapports sociaux. En réalité l’ouvrier ou le prolétaire, par exemple, n’est pas spécifiquement caractérisé par son travail manuel ou à caractère instrumental mais par ce travail effectué dans des conditions déterminées et dans des rapports sociaux déterminés (sans compter qu’il n’existe pas de travail purement physique, et que l’expression elle-même de Taylor de "gorille apprivoisé" est une métaphore pour indiquer une limite dans une certaine direction : dans n’importe quel travail physique, même le plus mécanique et le plus dégradé, il existe un minimum de qualification technique, c’est-à-dire un minimum d’activité intellectuelle créatrice). Et l’on a déjà observé que le chef d’entreprise, de par sa fonction elle-même, doit posséder, en une certaine mesure, un certain nombre de qualifications de caractère intellectuel, bien que son personnage social ne soit pas déterminé par elles, mais par les rapports sociaux généraux qui caractérisent précisément la position du patron dans l’industrie.

C’est pourquoi l’on pourrait dire que tous les hommes sont des intellectuels ; mais tous les hommes n’exercent pas dans la société la fonction d’intellectuel [18].

Lorsque l’on distingue intellectuels et non-intellectuels, on ne se réfère en réalité qu’à la fonction sociale immédiate de la catégorie professionnelle des intellectuels, c’est-à-dire que l’on tient compte de la direction dans laquelle s’exerce le poids le plus fort de l’activité professionnelle spécifique : dans l’élaboration intellectuelle ou dans l’effort musculaire et nerveux. Cela signifie que, si l’on peut parler d’intellectuels, on ne peut pas parler de non-intellectuels, car les non-intellectuels n’existent pas. Mais le rapport lui-même entre l’effort d’élaboration intellectuel-cérébral et l’effort musculaire nerveux n’est pas toujours égal, aussi a-t-on divers degrés de l’activité intellectuelle spécifique. Il n’existe pas d’activité humaine dont on puisse exclure toute intervention intellectuelle, on ne peut séparer l’homo faber de l’homo sapiens. Chaque homme, enfin, en dehors de sa profession, exerce une quelconque activité intellectuelle, il est un "philosophe", un artiste, un homme de goût, il participe à une conception du monde, il a une ligne de conduite morale consciente, donc il contribue à soutenir ou à modifier une conception du monde, c’est-à-dire à faire naître de nouveaux modes de penser.

Le problème de la création d’une nouvelle couche d’intellectuels consiste donc à développer de façon critique l’activité intellectuelle qui existe chez chacun à un certain degré de développement, en modifiant son rapport avec l’effort musculaire-nerveux en vue d’un nouvel équilibre, et en obtenant que l’effort musculaire nerveux lui-même, en tant qu’élément d’une activité pratique générale qui renouvelle perpétuellement le monde physique et social, devienne le fondement d’une nouvelle et totale conception du monde. Le type traditionnel, le type de l’intellectuel est fourni par l’homme de lettres, le philosophe, l’artiste. Aussi les journalistes, qui se considèrent comme des hommes de lettres, des philosophes, des artistes, pensent aussi qu’ils sont les "vrais" intellectuels. Dans le monde moderne, l’éducation technique, étroitement liée au travail industriel même le plus primitif et le plus déprécié, doit former la base du nouveau type d’intellectuel.

L’Ordine Nuovo, 1er mai 1919. Secrétaire de rédaction : Antonio Gramsci.

C’est sur cette base qu’a travaillé L’Ordine nuovo [19]hebdomadaire pour développer certaines formes du nouvel intellectualisme et pour établir les nouvelles façons de le concevoir, et ce n’a pas été une des moindres raisons de son succès, parce qu’une telle façon de poser le problème correspondait à des aspirations latentes et était conforme au développement des formes réelles de la vie. La façon d’être du nouvel intellectuel ne peut plus consister dans l’éloquence, agent moteur extérieur et momentané des sentiments et des passions, mais dans le fait qu’il se mêle activement à la vie pratique, comme constructeur, organisateur, "persuadeur permanent" parce qu’il n’est plus un simple orateur — et qu’il est toutefois supérieur à l’esprit mathématique abstrait ; de la technique-travail il parvient à la technique-science et à la conception humaniste historique, sans laquelle on reste un "spécialiste" et l’on ne devient pas un "dirigeant" (spécialiste politique).

Ainsi se forment historiquement des catégories spécialisées par l’exercice de la fonction intellectuelle, elles se forment en connexion avec tous les groupes sociaux, mais spécialement avec les groupes sociaux les plus importants et subissent une élaboration plus étendue et plus complexe en étroit rapport avec le groupe social dominant. Un des traits caractéristiques les plus importants de chaque groupe qui cherche à atteindre le pouvoir est la lutte qu’il mène pour assimiler et conquérir "idéologiquement" les intellectuels traditionnels, assimilation et conquête qui sont d’autant plus rapides et efficaces que ce groupe donné élabore davantage, en même temps, ses intellectuels organiques.

L’énorme développement qu’ont pris l’activité et l’organisation scolaires (au sens large) dans les sociétés surgies du monde médiéval, montre quelle importance ont prise, dans le monde moderne, les catégories et les fonctions intellectuelles : de même que l’on a cherché a approfondir et à élargir l’"intellectualité" de chaque individu, on a aussi cherché à multiplier les spécialisations et à les affiner. Cela apparaît dans les organismes scolaires de divers degrés, jusqu’à ceux qui sont destinés à promouvoir ce qu’on appelle la "haute culture", dans tous les domaines de la science et de la technique.

L’école est l’instrument qui sert à former les intellectuels à différents degrés. La complexité de la fonction intellectuelle dans les divers Etats peut se mesurer objectivement à la quantité d’écoles spécialisées qu’ils possèdent, et à leur hiérarchisation : plus l’« aire » scolaire est étendue, plus les « degrés » « verticaux » de l’école sont nombreux, et plus le monde culturel, la civilisation des divers Etats est complexe. On peut trouver un terme de comparaison dans la sphère de la technique industrielle : l’industrialisation d’un pays se mesure à son équipement dans le domaine de la construction des machines qui servent elles-mêmes à construire d’autres machines, et dans celui de la fabrication d’instruments toujours plus précis pour construire des machines et des instruments pour construire ces machines, etc. Le pays qui est le mieux équipé pour fabriquer des instruments pour les laboratoires des savants, et des instruments pour vérifier ces instruments, peut être considéré comme ayant l’organisation la plus complexe dans le domaine technico-industriel, comme étant le plus civilisé, etc. Il en est de même dans la préparation des intellectuels et dans les écoles consacrées à cette préparation ; on peut assimiler les écoles à des instituts de haute culture. Même dans ce domaine, on ne peut isoler la quantité de la qualité. A la spécialisation technico-culturelle la plus raffinée ne peut pas ne pas correspondre la plus grande extension possible de l’instruction primaire et la plus grande sollicitude pour ouvrir les degrés intermédiaires au plus grand nombre. Naturellement cette nécessité de créer la plus large base possible pour sélectionner et former les plus hautes qualifications intellectuelles — c’est-à-dire pour donner à la culture et à la technique supérieure une structure démocratique — n’est pas sans inconvénients : on crée ainsi la possibilité de vastes crises de chômage dans les couches intellectuelles moyennes, comme cela se produit en fait dans toutes les sociétés modernes.

Il faut remarquer que, dans la réalité concrète, la formation de couches intellectuelles ne se produit pas sur un terrain démocratique abstrait, mais selon des processus historiques traditionnels très concrets. Il s’est formé des couches sociales qui, traditionnellement, "produisent" des intellectuels et ce sont ces mêmes couches qui d’habitude se sont spécialisées dans "l’épargne", c’est-à-dire la petite et moyenne bourgeoisie terrienne et certaines couches de la petite et moyenne bourgeoisie des villes. La distribution différente des divers types d’écoles (classiques et professionnelles) sur le territoire "économique" , et les aspirations différentes des diverses catégories de ces couches sociales déterminent la production des diverses branches de spécialisation intellectuelle, ou leur donnent leur forme. Ainsi en Italie la bourgeoisie rurale produit surtout des fonctionnaires d’Etat et des gens de professions libérales, tandis que la bourgeoisie citadine produit des techniciens pour l’industrie : c’est pourquoi l’Italie septentrionale produit surtout des techniciens alors que l’Italie méridionale alimente plus spécialement les corps des fonctionnaires et des professions libérales.

Le rapport entre les intellectuels et le monde de la production n’est pas immédiat, comme cela se produit pour les groupes sociaux fondamentaux, mais il est "médiat", à des degrés divers, par l’intermédiaire de toute la trame sociale, du complexe des superstructures, dont précisément les intellectuels sont les "fonctionnaires" . On pourrait mesurer le caractère "organique" des diverses couches d’intellectuels, leur liaison plus ou moins étroite avec un groupe social fondamental en établissant une échelle des fonctions et des superstructures de bas en haut (à partir de la base structurelle). On peut, pour le moment, établir deux grands "étages" dans les superstructures, celui que l’on peut appeler l’étage de la "société civile", c’est-à-dire de l’ensemble des organismes vulgairement dits "privés" , et celui de la "société politique" ou de l’Etat ; ils correspondent à la fonction d’"hégémonie" que le groupe dominant exerce sur toute la société, et à la fonction de "domination directe" ou de commandement qui s’exprime dans l’Etat et dans le gouvernement "juridique". Ce sont là précisément des fonctions d’organisation et de connexion. Les intellectuels sont les "commis" du groupe dominant pour l’exercice des fonctions subalternes de l’hégémonie sociale et du gouvernement politique, c’est-à-dire :

1. de l’accord "spontané" donné par les grandes masses de la population à l’orientation imprimée à la vie sociale par le groupe fondamental dominant, accord qui naît "historiquement" du prestige qu’a le groupe dominant (et de la confiance qu’il inspire) du fait de sa fonction dans le monde de la production ;

2. de l’appareil de coercition d’Etat qui assure "légalement" la discipline des groupes qui refusent leur "accord" tant actif que passif ; mais cet appareil est constitué pour l’ensemble de la société en prévision des moments de crise dans le commandement et dans la direction, lorsque l’accord spontané vient à faire défaut.

Cette façon de poser le problème a pour résultat une très grande extension du concept d’intellectuel, mais c’est la seule grande façon d’arriver à une approximation concrète de la réalité. Cette façon de poser le problème se heurte à des idées préconçues de caste : il est vrai que la fonction organisatrice de l’hégémonie sociale et de la domination d’Etat donne lieu à une certaine division du travail et par conséquent à toute une échelle de qualifications dont certaines ne remplissent plus aucun rôle de direction et d’organisation : dans l’appareil de direction sociale et gouvernementale il existe toute une série d’emplois de caractère manuel et instrumental (fonction de pure exécution et non d’initiative, d’agents et non d’officiers ou de fonctionnaires). Mais il faut évidemment faire cette distinction, comme il faudra en faire d’autres. En effet, même du point de vue intrinsèque, il faut distinguer dans l’activité intellectuelle différents degrés qui, à certains moments d’opposition extrême, donnent une véritable différence qualitative : à l’échelon le plus élevé il faudra placer les créateurs des diverses sciences, de la philosophie, de l’art, etc. ; au plus bas, les plus humbles "administrateurs" et divulgateurs de la richesse intellectuelle déjà existante, traditionnelle, accumulée [20].

Dans le monde moderne, la catégorie des intellectuels, ainsi entendue, s’est développée d’une façon prodigieuse. Le système social démocratique bureaucratique a créé des masses imposantes, pas toutes justifiées par les nécessités sociales de la production, même si elles sont justifiées par les nécessités politiques du groupe fondamental, dominant. D’où la conception de Loria du "travailleur" improductif (mais improductif par référence à qui et à quel mode de production ?) qui pourrait se justifier si l’on tient compte que ces masses exploitent leur situation pour se faire attribuer des portions énormes du revenu national. La formation de masse a standardisé les individus, tant dans leur qualification individuelle que dans leur psychologie, en déterminant l’apparition des mêmes phénomènes que dans toutes les masses standardisées : concurrence qui crée la nécessité d’organisations professionnelles de défense, chômage, surproduction de diplômés, émigration, etc..

Antonio Gramsci, 1930-32.

Où il est à nouveau question de Dante...

Langue nationale et grammaire

par Antonio Gramsci (1935)

A propos de l’Essai de Croce : « Cette table ronde est carrée » [21].

L’emploi même que fait Croce de la proposition montre qu’elle est « expressive » donc justifiée : on peut dire la même chose de toutes les « propositions », y compris des propositions qui ne sont pas « techniquement « grammaticales, qui peuvent être expressives et justifiées dans la mesure où elles ont une fonction, même négative (pour mettre en évidence l’« erreur « de grammaire, on peut employer une incorrection).

Le problème se pose donc différemment, en termes de « discipline à l’historicité du langage » dans le cas des « incorrections » (qui sont absence de « discipline « mentale, néologisme, particularisme provincial, jargon, etc.) ou dans d’autres termes (dans le cas proposé par l’essai de Croce, l’erreur est établie ainsi : une telle proposition peut apparaître dans la représentation d’un « fou », d’un anormal, etc., et acquérir une valeur expressive absolue ; comment représenter quelqu’un qui n’est pas « logique « sinon en lui faisant dire des « choses illogiques « ?). En réalité, tout ce qui est « grammaticalement exact » peut être justifié aussi du point de vue esthétique, logique, etc., si on l’envisage non pas dans la logique particulière de l’expression immédiatement mécanique, mais comme élément d’une représentation plus vaste et plus globale.

La question que veut poser Croce : « Qu’est-ce que la grammaire ? » ne peut pas avoir de solution dans son essai. La grammaire est « histoire « ou « document historique » : elle est la « photographie « (ou bien les traits fondamentaux de la « photographie ») d’une phase déterminée d’un langage national (collectif) formé historiquement et en continuel développement. La question pratique peut être : dans quel but cette photographie ? Pour faire l’histoire d’un aspect de la civilisation, ou pour modifier un aspect de la civilisation ? La prétention de Croce conduirait à nier toute valeur à un tableau représentant entre autres, par exemple, une... sirène : autrement dit, on devrait conclure que toute proposition doit correspondre au vrai ou au vraisemblable, etc.

(La proposition peut être non logique en soi, contradictoire, mais en même temps « cohérente » dans un cadre plus vaste.)

Combien peut-il y avoir de formes de grammaire ? Pas mal, certainement. Il y a la forme « immanente » au langage lui-même, qui nous fait parler « selon la grammaire » sans le savoir, tout comme le personnage de Molière faisait de la prose sans le savoir. Et ce rappel ne doit pas sembler inutile, car Panzini (Guide de grammaire italienne, 18° mille) ne paraît pas distinguer entre cette « grammaire » et la grammaire « normative » écrite dont il veut parler et qui lui semble être la seule grammaire pouvant exister. La préface à la première édition est pleine d’aménités, qui ont d’ailleurs leur signification chez un écrivain (tenu pour un spécialiste) de grammaire, telle l’affirmation que « nous pouvons écrire et parler même sans grammaire ».

En réalité, à côté de la « grammaire immanente » à tout langage, il existe aussi de fait, c’est-à-dire même si elle n’est pas écrite, une (ou plusieurs) grammaire « normative » et qui est constituée par le contrôle réciproque par l’enseignement réciproque, par la « censure » réciproque, qui se manifestent à travers les questions : « Qu’as-tu compris ? », « Que veux-tu dire ? », « Explique-toi mieux », etc., à travers la caricature et la moquerie, etc. Tout cet ensemble d’actions et de réactions contribue à déterminer un conformisme grammatical, autrement dit, à établir des « normes » et des jugements de correction ou d’incorrection, etc. Mais cette manifestation « spontanée » d’un conformisme grammatical est nécessairement décousue, discontinue, limitée à des couches sociales locales ou à des centres locaux. (Un paysan qui s’urbanise finit par se conformer au parler de la ville sous la pression du milieu citadin ; à la campagne on cherche à imiter le parler de la ville ; les classes subalternes cherchent à porter comme les classes dominantes et les intellectuels, etc.).

On pourrait tracer un tableau de la « grammaire normative » qui est spontanément à l’oeuvre dans toute société, dans la mesure où celle-ci tend à s’unifier soit comme territoire, soit comme culture, c’est-à-dire dans la mesure où il y a, dans cette société, une couche dirigeante dont la fonction est reconnue et respectée. Le nombre des « grammaires spontanées » ou « immanentes » est incalculable et on peut dire, en théorie, que chacun a sa grammaire. Toutefois, il faut relever à côté de cette « désagrégation « de fait, les mouvements unificateurs de plus ou moins grande ampleur, soit comme aire territoriale, soit comme « volume linguistique ». Les « grammaires normatives » écrites tendent à embrasser tout un territoire national et tout le « volume linguistique » pour créer un conformisme linguistique national unitaire, qui situe d’ailleurs à un niveau supérieur l’ « individualisme » expressif parce qu’il donne un squelette plus robuste et plus homogène à l’organisme linguistique national dont chaque individu est le reflet et l’interprète (système Taylor et autodidacisme [22]).

Grammaires historiques et non seulement normatives. Il est évident que celui qui écrit une grammaire normative ne peut pas ignorer l’histoire de la langue dont il veut proposer une « phase exemplaire » comme la « seule » digne de devenir de façon « organique » et « totalitaire » la langue « commune » d’une nation, en lutte et en concurrence avec d’autres « phases » , avec d’autres types ou d’autres schémas qui existent déjà (liés à des développements traditionnels ou à des tentatives inorganiques et incohérentes des forces qui, comme on l’a vu, agissent continuellement sur les « grammaires » spontanées et immanentes au langage). La grammaire historique ne peut pas ne pas être « comparative » : expression qui analysée à fond, indique la conscience intime que le fait linguistique, comme tout autre fait historique, ne peut pas avoir de frontières nationales strictement définies, mais que l’histoire est toujours « histoire mondiale » et que les histoires particulières ne vivent que dans le cadre de l’histoire mondiale. La grammaire normative a d’autres buts, même si elle ne peut pas imaginer la langue nationale hors du cadre des autres langues, qui influent par des voies innombrables et souvent difficiles à contrôler sur cette langue (qui peut contrôler l’apport des innovations linguistiques dû aux émigrants rapatriés, aux voyageurs, aux lecteurs de journaux en langues étrangères, aux traducteurs, etc.).