|

Philippe Sollers/Pileface

|

Version originale : http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article875

|

|

> Sollers la peinture et la sculpture

La lecture de Poussin

|

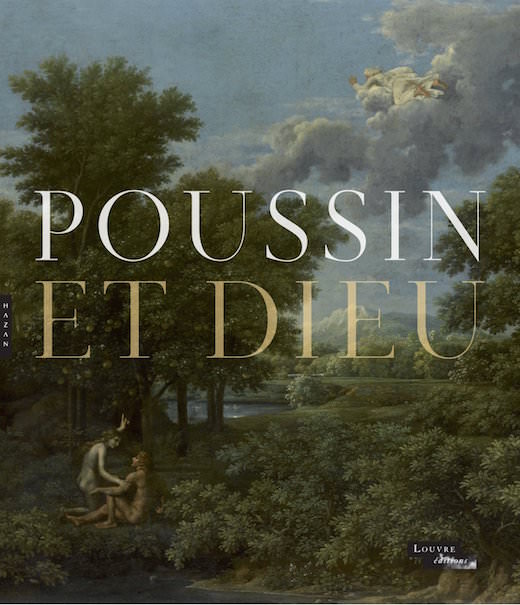

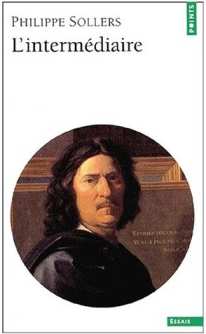

1961, Sollers a 24 ans, il a créé Tel Quel l’année précédente et écrit un long texte sur Poussin. Il y soutient la thèse que Nicolas Poussin peut être lu comme on lit un texte. Article repris dans son recueil d’essais L’Intermédiaire, publié au Seuil, en 1963.

- Détail de l’Autoportrait de 1650

Un américain, Malcom Charles Pollard s’emparera du sujet et publiera The Novels of Philippe Sollers : Narrative and the Visual [1]. Il analyse la présence du visuel dans les romans de Philippe Sollers et un long chapitre est consacré à L’Intermédiaire / « La lecture de Poussin ». Sa conclusion : « l’art pictural s’immisce dans la narration de l’écrivain afin d’exercer un contre-pouvoir à l’égard des images stéréotypées produites par la société, auxquelles il tient absolument à résister » [2]

Cet intérêt de Sollers pour Poussin se manifestera par un premier article dès le N° 5, printemps 1961, de la revue Tel Quel, déjà intitulé « La lecture de Poussin », et aussi par plusieurs entrées dans La Guerre du Goût, (Gallimard, 1996), où le Sollers critique d’art pose à nouveau son regard sur quelques tableaux du peintre parmi lesquels : Apollon amoureux de Daphné, ELiezer et Rebecca, La Naissance de Bacchus, Le Ravissement de Saint Paul...

Nous vous présentons, en contrepoint, deux documents d’intérêt :

- Un document sonore centré sur le tableau de Poussin, Orphée et Eurydice, par Michel Déon de l’Académie française.

- « Poussin et la nature » par Pierre Rosenberg de l’Académie française.

L’autoportrait de 1650

- Nicolas Poussin Autoportrait de 1650

- Huile sur toile 98 x 74 cm ; Musée du Louvre.

Traduction de l’inscription latine qui figure sur la droite du tableau : EFFIGIES NICOLAI POVSSINI ANDELI : YENSIS PICTORIS. ANNO AETATIS 56 ROMAE ANNO IVBILEI 1650,

« Effigie de Nicolas Poussin, peintre originaire des Andelys, à l’âge de 56 ans, en 1650, année du jubilé romain. »

Le Jubilé est une année où les pèlerins à Rome bénéficient de l’indulgence du Pape (pardon des péchés).

Du fond vers la surface (ou réciproquement) : Je ne suis que mon NOM et ces TOILES.

Puis, de gauche à droite : Seule la PEINTURE, et mon VISAGE qui en est l’autre face, conduisent ma MAIN

Philippe Sollers, « La lecture de Poussin »

in Tel Quel, N° 5, printemps 1961

Réserve de Poussin

Réserve de Poussin

in La Guerre du Goût [3]

Tout le monde a fini par être d’accord : Poussin : une exception dans l’histoire proliférante de la peinture ; il faut le revoir plutôt que le voir ; il est, faussement évident, dissimulé en pleine lumière, trompeur, rationnel, violent, retenu, enchanteur par en dessous, bizarre. Le mot fameux de Cézanne : « Je veux faire du Poussin d’après nature », n’arrange pas la compréhension de cette anomalie.

De la pensée en peinture

« Du Poussin » ? On dirait qu’il s’agit d’une formule chimique particulière et c’en une, en effet : de la pensée en peinture. Vous voulez dire une peinture littéraire, historique, philosophique, ésotérique, symboliste, spiritualiste, surréaliste ? Non. De la pensée en peinture atteinte seulement par les moyens et la logique de peinture. Mais de quelle pensée s’agit-il ? Rien spectaculaire, en tout cas, d’où le fait qu’on lui préfère souvent, avec nervosité, des mises en scène d’effets. Comme s’il avait prévu, ce peintre, les malheurs très actuels de la surexposition des images, la fureur et les déconvenues de leur marché agité. Rentrons donc un instant dans la nombre et le retrait qu’il nous offre. Quel calme, soudain. Ici Rome : un Français réfléchit par gestes, plans et couleurs, le discours muet. La nature de toute surface se révèle, une équation de volumes que vous retrouverez, langue natale perdue, retrouvée et tordue, chez Picasso. Le silence de Poussin vous absorbe immédiaternent, vous refait un corps de méditation ouverte.

Apollon amoureux de Daphné

Quand l’usure du temps est trop grande, je vais voir au Louvre cette merveilleuse lettre volée, tableau inachevé : Apollon amoureux de Daphné. Le dehors, d’emblée, est aboli. Plus de circulation, d’événements, de fausses informations, de cotations, de psychisme abusif ou d’hystérie inutile : Poussin interrompt, il rompt.

Berné par Mercure qui lui vole ses flêches, déçu dans son amour envers Daphné qui s’est réfugiée dans les bras de son père, malheureux dans son amitié avec Hyacinthe qu’il a lui-même tué et dont le corps gît sous les arbres, Apollon est cependant serein au milieu du royaume qu’il a créé

À un responsable religieux ? Pas davantage. À « l’honnête homme » ? C’est beaucoup plus ambitieux que cela, y a une mysticité de Poussin qui se confond avec celle de ses paysages, une énergie d’allusion omniprésente qui ne se laisse pas résumer. L’enseignement a pour but la délectation : vous ne saurez que ce que vous avez senti, rien d’autre. Prenez La Naissance de Bacchus : le récit mythique n’est pas « raconté », il s’incarne, s’articule en sous-main, en sous-bois, il se fait discret à l’intérieur même de la matière comme la métamorphose naturelle d’où il vient et qu’il veut seulement suggérer. Mercure ? Un manteau rouge inexplicable. Narcisse stérile ? Un écho bleuté. Des nymphes ? Sans doute, mais surtout une force de végétation et de rêve. Même « leçon » avec le célèbre Orion aveugle : voici comment vous y verriez d’instinct si vous étiez guidé, corps à la fois très grand et très petit, par l’intuition globale habitant le ciel. Les Saisons ? Certes, le printemps prolifère en vert, l’été barre les yeux dans le blé frontal, l’automne exagère (grappe de raisin géante au premier plan), l’hiver noie et annule : mais que donnent ces quatre tableaux vus en un ? Une fois l’intention dite avec des mots, tout s’enfuit ou devient interminable (cycle de la vie et de la mort, etc.). Sauf qu’avec des feuilles, des corps nus submergés, un soleil voilé, quelques repères bibliques et une barque qui chavire, c’est tout autre chose : Poussin veut qu’on prouve ce qu’on croit savoir. Dîtes-nous une sensation qui démontre une idée, et pas le contraire. Je perçois et je sens, donc je pense. Je suis, donc ma pensée a simultanément plusieurs sens dont un certain mutisme à la clé.

Les secrètes aventures de l’ordre

On ne se libère pas des images en fermant les yeux puisque le sommeil en abuse. On ne s’en débarrasse pas non plus par l’attitude prude du sage. On les déroute en les piégeant dans une construction étagée. Violence ? Enlèvement des Sabines ? Massacre des Innocents ? Juste pour dire que le viol ou le meurtre sont des épisodes de l’immobilité de base. Funérailles ? Une tache vite escamotée mais qui pourtant reste là, sous le soleil, blanc de linceul passant, petite poussière de cendres. Une bacchanale ? L’ivresse ou la mort ne troubleront pas longtemps les bosquets, c’est-à-dire la palette, les pinceaux, les touches. Là, tout n’est qu’ordre et beauté d’autant plus poignants (Borges : « les secrètes aventures de l’ordre ») que la morsure d’un serpent, souvent, les menace et les empoisonne (Orphée et Eurydice). Et pourtant, intégrée à la scène, la destruction inévitable a pour conséquence un retour au tableau, à son imminence, à ce qu’un jeune écrivain a appelé autrefois son inclamation. Poussin : « Le bien juger est difficile si l’on n’a pas, en cet art, grande théorie et grande pratique jointes ensemble. »

Technicien de la présence

Poussin est un technicien de la présence définie ainsi par un philosophe dont il faudra reparler un jour : « La présence est ce qui, nous attendant, est au-devant de nous, venant à notre rencontre ; c’est ce qui attend que nous nous y exposions ou que nous nous y fermions, c’est l’à-venir rigoureusement pensé [4] » Pour la même raison essentielle, la peinture de Poussin signe sans cesse la contradiction : « Anéantir le principe de contradiction (Note 8) pour sauver la contradiction comme statut de la réalité du réel [5] » Grand mouvement en tous sens, grande stabilité. Grande concentration, grande diffusion. Ici, triade évidente : Poussin, Cézanne, Picasso.

Poussin détourne la peinture

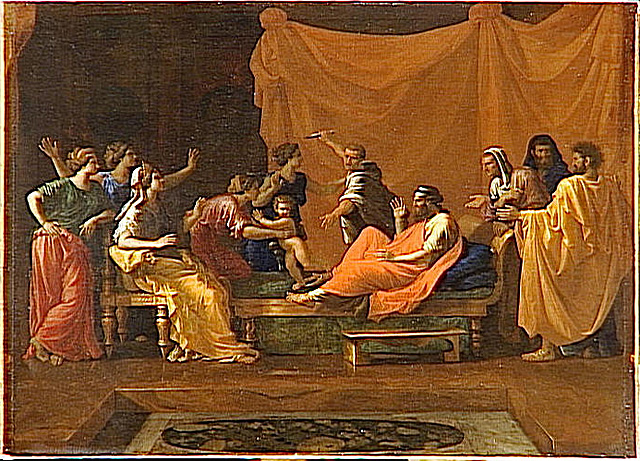

Poussin détourne la peinture. Rien de plus amusant que de le voir répondre à une commande de « belles filles » par un Eliezer et Rebecca, c’est-à-dire par une frise de statues traitées sur fond de cylindre et de sphère.

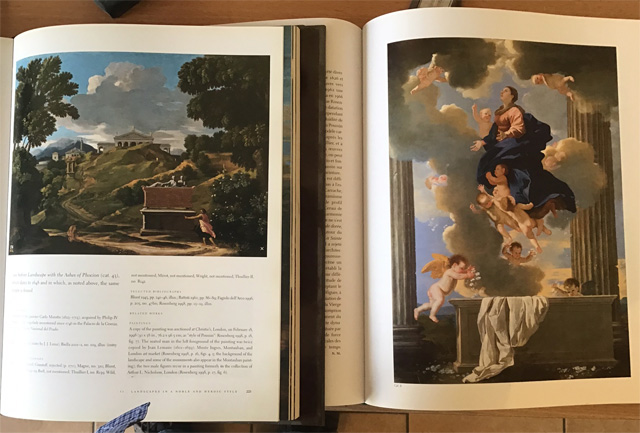

On lui réclame un « sujet bachique » ? Voici Le Ravissement de saint Paul. Pas de transcendance ? Eh non, l’immanence se soulève d’elle-même et assompte toute seule comme un rocher extasié qui tiendrait de lui-même dans sa masse d’air. La Sainte Famille à l’escalier est un clavier cubiste. Personne n’est plus physiquement inhumain, la physique étant la métaphysique en acte que nulle psychologie ne freine. Vous qui espérez, n’entrez pas. Vous qui ne pouvez pas vous voir en peinture, laissez s’accomplir les mystères. Ici, nulle recherche de sens unique, d’addition, de cumulation. Rien de conclu, tout inclus.

Poussin, ou l’envers traité comme endroit : le seul peintre à vous donner l’impression d’avoir retourné ses tableaux, comme le montre l’extravagant autoportrait de 1650 (le plus bel autoportrait de peintre en tant que peintre). Il vous scrute depuis l’autre côté des cadres, il n’aime pas regarder vers vous, pauvres images d’images, et c’est comme s’il disait : je ne suis que mon nom et ces toiles ; seuls la peinture et mon visage, qui en est l’autre face, conduisent ma main.

- Poussin, détail Autoportrait de 1650

- Diadème avec oeil supplémentaire et mains tenant les épaules

La peinture ? On l’entrevoit, à gauche, profil de femme coiffée d’un diadème avec un ?il supplémentaire, prête à être embrassée. Noblesse, raison, folie de raison. Pseudo-Longin : « Quand le sublime vient à éclater où il faut, il renverse tout comme une foudre, et présente d’abord toutes les forces de l’orateur ramassées ensemble. " C’est le cas ici.

Je reviens à cet Apollon et Daphné, clairière du Louvre. Quel paradis profond et frais, quel concert. Le cercle qui en forme le centre n’en finit pas de s’enchanter des figures incompatibles qui le bordent, toutes occupées à une action rentrée. Contradiction : l’arc et la lyre. Présence : qui ne se ressemble pas, et ne se ressemblera jamais, s’est rassemblé dans un temps suspendu de flèche. Le rouge appartient au dieu. Les deux nymphes, la bleue et la jaune, perchées dans les arbres, ont une insolence de bonheur énigmatique dont tous les esprits libres se souviendront.

Poussin ? Aux autres, tant qu’ils veulent, la puissance ou le bruit des richesses. À lui, la sûre jouissance de la gloire secrète, comme de la vérité qui se tait.

Philippe Sollers

La Guerre du Goût

La Lecture de Poussin - (extraits)

Philippe Sollers

L’Intermédiaire, Seuil/Points, 1963, p. 65-90

(sous-titrage et soulignement (gras, encadré) : Pileface.)

... les secrètes aventures de l’ordre.

J. L. BORGES.

Suivons tout d’abord Roland Champaigne pour aborder ce texte :

Dans « La lecture de Poussin », Sollers établit une association entre texte et peinture, déclarant que Poussin peut être lu. Tout d’abord, Sollers décrit le processus de lecture :

Il continue en déclarant que l’on peut expérimenter cette large analogie en se tenant devant un tableau de Poussin, lisible aussi dans son organisation horizontale fondamentale. Ainsi, l’observateur suit-il :

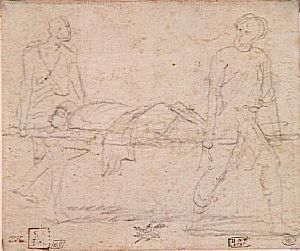

En considérant que Poussin peut être lu, Sollers suit des commentateurs établis du peintre tels que Walter Friedlaender, qui écrit à propos des Funérailles de Phocion que :

Dans ce tableau le regard de l’observateur est dirigé vers le bas à partir du haut en une série de lignes horizontales, comme pour la lecture d’un texte : de la mince ligne de nuages sombres, à la ligne plus moins franche de bâtiments en arrière-plan, jusqu’au chemin en avant-plan le long duquel deux hommes transportent le corps de Phocion. En note, Sollers commente que la lecture du tableau peut aussi, bien sûr, s’effectuer en plusieurs directions, à la différence des textes écrits :

De même, à la différence d’un texte, avec un tableau de Poussin :

Poursuivons maintenant directement dans le texte de Philippe Sollers

Les regards de Poussin

On sait que Poussin distinguait deux sortes de regards.

Celui, naturel, qui n’a d’autre but que de nous faire voir : neutre quant à l’objet [« l’aspect », note pileface], il peut cependant ne pas le remarquer ; et celui qu’il nomme le « prospect »

(Note 2) : c’est la connaissance de la chose observée. Ses toiles en seront par conséquent la synthèse. Combinant l’innocence et la volonté sans laisser l’une se décomposer par rapport à l’autre, unissant à leur tour la réalité de vision et celle de conception (et sans doute, annonçant en cela Cézanne, les cubistes, préfère-t-il cette dernière), il parvient, par la recherche d’une perception immédiate mais construite, à cette oeuvre générale, détaillée, qui semble achever l’espace, dérouter le temps. N’est-ce pas, cela, choisir dans la nature, et arranger selon elle, une mathématique de notre esprit (c’est-à-dire : de ce qui nous permet de transformer une donnée en compréhension de cette donnée afin de lui donner sa place) ? Voir, c’est l’évidence, c’est donc après avoir vu, puis regardé, voir à nouveau. Ce mécanisme inévitable, Poussin le connaît, l’étudie, l’applique. Et le piège fonctionne et nous prend.

[...]

La composition du tableau

L’espace et le temps

lire la suite...

La logique du tableau

lire la suite...

le sadisme, l’érotisme latents de Poussin

Il faudrait dire aussi : ces corps sont glorieux, davantage que physiques. Ils jouissent, ou sont au faîte, d’une construction la plus sensuellement méditée.

lire la suite...

Réalité physique et métaphysique

Poussin, qui ne semble admettre en réalité que deux catégories : physique et métaphysique, fait ainsi du corps la dimension nouvelle, la plus évidemment méconnue, la plus secrète et, à vrai dire, la seule, de l’être

(Note 5). L’individu « typé » serait ici une véritable faute de goût, une offense à la majesté de l’ensemble (nous voilà bien débarrassés de personnages, d’anecdotes et, tous comptes faits, de l’homme). Comme il est significatif que cette peinture transformante (et pas seulement exaltante) dont on s’accorde à louer la pensée (« j’en ai fait la pensée » dit Poussin de ses toiles) dédaigne justement de faire « penser » ses figures ! Ne serait-ce pas que tout respect pour la pensée, et la connaissance de celle-ci, de sa prodigieuse complexité, s’accompagne d’un tel refus ? Est-ce que penser, ce ne serait pas refuser la « pensée » ? refuser de la mutiler ? ne la supporter que mise en oeuvre ?

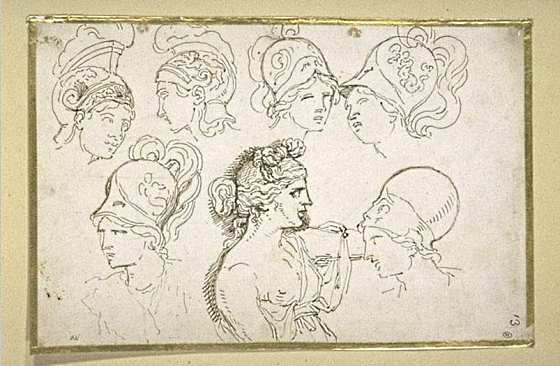

Poussin, influencé d’ailleurs par la statuaire antique, n’a pas estimé que le corps humain dût être condamné à la parure. On sait qu’il utilisait pour ses esquisses des figurines de cire qu’il drapait et organisait en dioramas éclairés à la bougie. Il y a dans ce fait quelque chose d’un envoûtement scientifique. Et, en effet, distinctes du corps, les étoffes ont ici une qualité intrinsèque, magique (Note 6) ; elles ne sont pas portées, elles enveloppent d’un pouvoir, et ces plis cassés, ces agrafes rentrent dans l’harmonie générale.

- Six études de têtes casquées, et une étude de femme à mi-corps

- Musée du Louvre, Département des Arts graphiques

Sculpteur, dessinateur, Poussin apparaît, dans ses travaux incessants, bien différent d’un Vinci. S’il est aussi scrupuleux dans les études, les notes, les dissociations, les croquis, les références, et, en définitive, dans la vision détaillée, la connaissance des matériaux et des variations, il ne prétend à aucun moment à l’universalité ni à l’exploration des possibles. Le but unique de ses spéculations n’est que peinture, et la poursuite, comme modernement ressentie, d’un ouvrage parfait qui rendrait inutiles tous les autres. Cet intellectuel a tout résolu en réalisations. Mais c’est justement à lui que certains iront demander aujourd’hui un enseignement poétique. Car c’est encore un avantage de cette ablation totale de sentiment que, peignant non des êtres mais des corps, c’est-à-dire, contrairement à ce qui est communément pensé, quelque chose de moins fugitif et de moins provisoire, il n’ait pas été obligé, n’étant d’ailleurs le serviteur de personne, de transfigurer, d’ exprimer, de percer à jour, de reproduire ses modèles. Se tenant à un art poétique particulièrement intransigeant, il s’est contenté de créer une sorte de paradis fortement réel, le rêve d’un avant-monde (manière de tourner le dos au monde en allant vers lui, de le refaire avant qu’il ait été, de le forcer à avoir lieu avant qu’il ait eu lieu), d’un avant-monde abrité, précis, détaillé, divers (tout s’y trouve malgré des similitudes groupées), d’un avant monde virilement et mûrement enfantin, prénatal...

[...]

Des tableaux narratifs ou la langue de la peinture

Ainsi organisés, certains tableaux semblent se passer en plusieurs temps à la fois, curieusement narratifs et simultanés. Cette femme - éclairée comme un « verbe » mordue par un serpent et qui crie, ne provoque sur la droite, parmi une assemblée tranquille, nulle attention. Étouffée, elle est déjà à l’imparfait, au passé. (Orphée et Eurydice.)

Les funérailles de Phocion

Dans les Funérailles de Phocion, grand paysage composé en verts sourds et gris, deux personnages au premier plan porteurs du brancard funèbre (sur lequel une masse d’étoffes blanches est disposée,

- Etude pour les Funérailles de Phocion

laissant dépasser la jambe gauche du mort) glissent le long d’un obscur (Note 9) chemin de terre, tandis qu’au fond du tableau la ville étage ses terrasses, ses bâtiments rigoureux entre lesquels montent les rues. Mais comment ne pas voir que le reflux lointain, coloré, animé, de la procession ; ou bien cette silhouette de femme, sur la droite, au fond, vêtue de blanc, isolée, prise dans un élément qui lui échappe (haute de trois millimètres, elle occupe soudain une place considérable) ; ou encore cette autre presque invisible figure accoudée à une fenêtre de la ville et qui rêve vers nous sur l’ensemble du paysage (et le réfléchit à nos yeux) ; comment ne pas voir que le peintre s’efforce là de composer devant nous, comme dans une phrase, plusieurs temps de concert ? Ailleurs, Poussin situe une histoire grecque dans un décor romain, mélange des cadavres frais et d’autres déjà décomposés - gris et verts. Il n’hésite pas, dans les arbres, à confondre les saisons, le printemps et l’automne, montrant enfin une constante obsession de ramasser dans un même ouvrage comme les différents âges d’un espace choisi. Davantage : cette disposition allusive, ces drames parfois réservés à un coin de la toile d’où celle-ci tire sa force (drames exposés et dissimulés au premier plan - on pense à « la Lettre volée » de Poe - comme cet amas d’étoffes et ce masque sur l’avant-scène d’une bacchanale évoquant la mort) ; cette annulation réciproque d’événements nous induisent à un présent intégral (Note 7). Elles réservent à l’intérieur du tableau (qui est déjà un cadre enchanté) une suite de lieux secondaires et privilégiés, hors jeu, entre parenthèses, semblables à des flaques de temps ... De l’invisible masse fluide désorientée du temps, l’espace devient ainsi un buvard révélateur ... Ou encore, du temps soumis à l’espace, se déduit un espace significatif, où les significations sont prévues pour se combattre et instaurer, parallèlement à leur forme plastique, un système de libertés interprétatives, physiques, opposées, compensées. De là ce ralenti, lenteur et silence liés comme en rêve, dont me semblent frappées ces images ; de là, chez ce réaliste (qui étudie la nature, les objets, copie, décrit, avec une exactitude passionnée), un effet d’irréalité ou de réalité choisie et montée, juxtaposée selon une logique secrète, cachée et proprement poétique. L’irrationnel est traité rationnellement (ainsi vaut-il mieux qu’en art l’intention et les moyens n’aillent pas dans le même sens). Pas de reproduction, chez lui, pas le moindre pléonasme naturaliste. Mais rien non plus qui se soumette à une vision préalable, à un vertige sensationnel, à une conscience embarrassée. La raison volontaire de Poussin, on voit bien comment elle tend à se forger ce qu’elle désire plutôt qu’à se répéter ce qu’elle a, se dirigeant si l’on veut vers la phrase de Mallarmé : « Le langage poétique doit viser à devenir beau, et non à exprimer. » Beau et exact, sans doute (c’est la même chose). Par quoi l’artiste, c’est le paradoxe, est conduit à exprimer davantage qu’il n’était capable de le penser.

[...]

Poussin change le temps en espace.

Poussin change donc le temps en espace. Ou bien, il découvre dans l’espace (de ce côté-ci, envers et endroit compris) ce qui tient au temps, et le capte : l’intervalle. Que si l’on visite une exposition assez nombreuse et variée de ses toiles, on fasse justement cette observation : si différentes soient-elles, leur rapprochement les rapproche en effet pour composer une toile nouvelle. Un labyrinthe de labyrinthes, un haut-relief à épisodes inexplicablement mais transvisiblement reliés,

lire la suite...

De Poussin à Cézanne, Braque, Picasso

Ainsi, par Poussin, le chemin est ouvert, qui mène à la nature morte, à la description composée, à Cézanne, à Braque, à Picasso. Tout se passe cependant comme si la peinture moderne avait interrompu la modulation pour ne plus donner que « l’espace fort » (c’est -à-dire la partie conçue comme totalité avec les qualités du tout défini comme « quelque chose de plus »). Comme s’il fallait retrouver le contexte d’une nouvelle beauté et remoduler l’immobile, replacer, sans les affaiblir, ces parties acquises dans un nouvel ensemble dont il faut bien avouer que nous ne pressentons qu’à peine ce qu’il sera (Note 10). Mais peut-être est-ce que je ne songe pas seulement à la peinture. Peut-être que je ne me suis pas tellement éloigné, dans ma recherche, des préoccupations de certains écrivains d’aujourd’hui. Il me semble que des problèmes similaires (sinon exactement les mêmes) ne cessent de les retenir, et surtout cet effort significatif de replacer enfin dans le visible l’observatoire métaphysique du visible. L’attention portée aux structures, un certain déploiement formel très surveillé, les questions de composition, de technique, et la maîtrise des significations d’un ouvrage, la disparition de jour en jour plus sensible de la prétention « fulgurante » remplacée par une forme plus libre, plus exacte (je veux dire : plus intellectuelle) ; une conscience critique de plus en plus pressante ; la volonté, chez les meilleurs, de préserver leur indépendance en dépit de toutes les oppositions, et de concevoir la littérature comme un art capable de rendre compte de la réalité - et par conséquent de l’ambiguïté et du mystère - ; un esprit qui doit rattraper dans l’ordre esthétique le retard passé à moraliser (et aussi ce retard incessant que l’on prend sur soi et qui faisait parler Proust de « l’effroyable effort pour rejoindre »), voilà des signes nombreux et probants... Cézanne voulait faire du « Poussin d’après nature » (mais Poussin fait-il autre chose ?). J’aurais préféré qu’il dît : « Il faut imposer Poussin à la nature. » Car Poussin me semble être l’inventeur d’une sorte de langue nouvelle à base d’éléments réels vérifiables ; d’une langue où chaque chose, selon un vieux rêve de l’esprit, retrouverait son nom propre. Et la grille que l’on est conduit à proposer pourrait évidemment, du fait même qu’elle s’applique à un objet extrêmement élaboré, prétendre à une utilisation plus générale.

Les deux autoportraits

Une dernière fois, je regarderai l’un des deux autoportraits que Poussin a consenti de peindre. C’est peu de dire de ce visage qu’il est « sévère », Haut juge drapé de noir, qui fronce le sourcil et se tourne vers nous un moment (il n’aime pas regarder de ce côté-ci) ; regard puissant et lui-même détourné ; visage crispé dans une expression de noblesse et de folie (il n’en faut pas moins, sans doute, pour obtenir la « délectation »), il a accumulé dans ce tableau les marques et les symboles de son art. Sur un fond gris et découpé, jusqu’à la hauteur de sa tête, qui les dépasse, par des tableaux aux cadres de différentes largeurs disposés les uns sur les autres, il est assis, le buste de profil droit que prolonge, vers la droite, le bras tendu et légèrement replié, la longue main baguée se refermant sur un carton à dessins.

Tout au fond, une toile est retournée contre le mur (l’autre côté est ainsi défini et rien ne nous empêche de penser que c’est ici même). À l’extrême gauche de la deuxième toile en allant vers le fond, le profil gauche de la Peinture (femme coiffée d’un diadème sur lequel est représenté un ?il supplémentaire) apparaît souriante, embrassée.

MICHEL DEON sur les autoportraits :

À droite, sur la toile qui se trouve immédiatement derrière lui, il a inscrit son nom, son âge à l’époque du tableau, son lieu d’origine (les Andelys).

Deux remarques de structure s’imposent aussitôt : d’abord, en relief, la somme des tableaux qui occupent tout le décor aboutit au tableau plan où se trouve l’homme-Poussin.

Lettre à Monsieur de Noyers, 20 février 1636.

Ensuite, de gauche à droite, les seuls détails vraiment éclairés sont : le buste de la Peinture, le visage et la main du peintre.

Voici donc, selon moi, comment lire cette épitaphe :

Du fond vers la surface (ou réciproquement) : JE ne suis que mon NOM et ces TOILES.Puis, de gauche à droite : Seule la PEINTURE, et mon VISAGE qui en est l’autre face, conduisent ma MAIN.

- Poussin, détail Autoportrait de 1650

- Main baguée

Philippe Sollers,

1961

La lecture de Poussin (version intégrale)

![]()

Nicolas Poussin et Orphée

Nicolas Poussin et Orphée

par Michel Déon

Michel Déon, de l’Académie française, donnait, le 25 octobre 2006, une communication à l’Académie des beaux-arts, sur Nicolas Poussin et son tableau Orphée et Eurydice. Le romancier imagine la trame de l’histoire dépeinte dans cette oeuvre :

Michel Déon, de l’Académie française, donnait, le 25 octobre 2006, une communication à l’Académie des beaux-arts, sur Nicolas Poussin et son tableau Orphée et Eurydice. Le romancier imagine la trame de l’histoire dépeinte dans cette oeuvre :

Fils du roi de Thrace et de la muse Calliope, Orphée avait reçu d’Apollon une lyre magique dont il tirait des sons si mélodieux que les rivières s’arrêtaient de couler pour l’écouter et que les rochers le suivaient. _ Orphée avait épousé la nymphe Eurydice qui, voulant échapper aux avances du berger Aristée, fut piquée par un serpent et mourut. Orphée parvint à obtenir de Zeus d’aller la chercher aux Enfers, mais il ne put s’empêcher de la regarder avant d’en être sorti, malgré l’interdiction qui lui en avait été faite, et la jeune femme disparut à jamais.

« Nicolas Poussin ne fait pas référence au berger Aristée dans sa peinture ; il représente seulement l’instant où Eurydice vient d’être mordue par le serpent. Orphée, qui joue de la lyre, n’a rien vu » de la scène.

Philippe Sollers

« La lecture de Poussin »

L’Intermédiaire, Seuil/Points, 1963

Michel Déon, de l’Académie française, donnait, le 25 octobre 2006, une communication à l’Académie des beaux-arts, sur Nicolas Poussin et son tableau Orphée et Eurydice. Le romancier imagine la trame de l’histoire dépeinte dans cette oeuvre, selon lui, à la fois la clé et l’apogée de la peinture de son temps, et Poussin, le philosophe de la peinture française classique.

Il s’est lancé dans une lecture approfondie de l’une des plus belles toiles du peintre classique : Orphée et Eurydice, que l’on peut admirer au Musée du Louvre. Son talent romanesque fait vivre la toile et le mythe d’Orphée et Eurydice dont Poussin a puisé le thème mythologique dans les "Métamorphoses" d’Ovide.

Crédit : Académie française

Poussin et la nature

Par Pierre Rosenberg

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

DES CINQ ACADEMIES,

le mardi 24 octobre 2006

De cette communication, nous extrayons le passage :

Poussin est le contraire d’un peintre de paysage

Et aussi :

- les Funérailles de Phocion

- Paysage avec Orphée et Eurydice

afin de compléter et croiser les points de vue sur ces deux oeuvres majeures :

Poussin est le contraire d’un peintre de paysage

J’utiliserai régulièrement le mot paysage, mais je voudrais vous prouver que Poussin est le contraire d’un peintre de paysage, d’un paysagiste. Jamais il ne copie la campagne romaine, même dans ses dessins, même s’il s’en inspire. Jamais il n’en est le topographe. Ce qui n’exclut pas, comme nous le rappelle Sandrart, des promenades régulières dans les collines du Latium en compagnie de Claude et du Bamboche.

Poussin est le poète de la nature, l’interprète du renouvellement de ses cycles, de sa violence et de sa grande puissance.

À quand remonte l’intérêt de l’artiste pour la nature ? De tous temps, Poussin a orné ses tableaux de plein air d’arbres et de rochers. Ils servent, de même que les morceaux d’architecture, à « caler » la composition. Ils ont un rôle d’accompagnement, d’accessoires selon la formule conventionnelle.

Il y a plus. On s’interroge encore sur la réalité du séjour vénitien de 1624, sa durée, son importance, l’influence que purent exercer sur les siennes les toiles de Giorgione, de Titien ou de Campagnola qu’il y vit, ce qu’on appelle, d’un terme vague, « le néo-vénétianisme de Poussin ».

[...]

Les Funérailles de Phocion

Les paysages, après le retour de France, se succèdent à un rythme régulier. Ce sont, en tout premier, les deux paysages de l’histoire de Phocion, qui datent de 1648. On se souviendra de la célèbre et révélatrice boutade du Bernin à Paris, en 1665, devant les Cendres de Phocion. Se frappant le front, il déclara : Il signor Poussin è un pittore che lavora di là... [8]... L’artiste semble avoir été le premier à transcrire le récit de Plutarque tiré de ses Vies des hommes illustres. Phocion, glorieux général athénien du IVe siècle, dut soutenir une politique qui le rendit impopulaire. Ses concitoyens votèrent sa mort. On le força à boire la ciguë. Son corps fut banni d’Athènes puis brûlé à Mégare et ses cendres recueillies par sa femme (?) et sa servante. Injustement condamné, il fut rapidement réhabilité. Plusieurs lectures de ces chefs-d’oeuvre ont été proposées : allusion à la situation politique française troublée par les débuts de la Fronde, hommage au stoïcisme du général athénien qui affronte sans se plaindre l’adversité ou encore à la femme (?) de Phocion, qui rassemble ses cendres afin d’assurer la survie du héros. La nouveauté des deux toiles réside à mes yeux dans le peu d’importance que Poussin accorde aux figures, qui s’effacent devant le spectacle grandiose de la nature. Illustration exemplaire de l’insignifiance de la vie et de la condition dérisoire de l’homme, oeuvres idéales et sublimes, ces paysages héroïques ne peuvent être confondus avec aucun autre exemple contemporain. On se souviendra de Fénelon qui, dans les dernières années du XVIIe siècle, commente à l’intention du duc de Bourgogne les Funérailles de Phocion. Il s’agissait, grâce à cette oeuvre exemplaire et de haute tenue morale, d’éduquer le jeune prince et de rompre avec le monde dépravé, aux dires de Fénelon, de Louis XIV.

Paysage avec Orphée et Eurydice

Épouvante et effroi que l’on retrouve dans le Paysage avec Orphée et Eurydice, au sujet comparable : l’apparition brutale, imprévue et irrationnelle de la mort dans une nature idyllique. Alors qu’Orphée célèbre ses noces au son de la lyre, Eurydice, qui cueillait des fleurs, est piquée par un serpent et pousse un cri. Un pêcheur étonné se retourne. Orphée, imperturbable, n’a rien vu, n’a rien entendu...

Poussin et la nature (version intégrale)

Crédit : Academie française

[1] Amsterdam/Atlanta, GA, 1994, 210 p

[2] Julia Kristeva au carrefour du littéraire et du théorique par Mélanie Gleize, éd. L’Harmattan, 2005

[3] Gallimard, Folio, 1996 p. 609-614

[4] Heidegger.

[5] Idem.

[6] Walter Friedlaender, Poussin (Londres, 1966), p. 176.

[7] L’Intermédiaire, Seuil/Points, éd. 2001, note 1 p. 91)

[8] Monsieur Poussin est un peintre qui travaille là - notons aussi, que 1665 est l’année de la mort de Poussin