A Commander ICI.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Petite contribution à la critique critique

Il y a plusieurs sortes de revue littéraires, elles sont en général confidentielles, ont un public limité, sont souvent éphémères. Celles qui durent, en général ronronnent ou assurent leur durée en suivant la mode, souvent dictée par le marché. Peu ont ce que j’appellerai l’esprit de secousse. Les Cahiers de Tinbad appartiennent à cette dernière catégorie. Le numéro 12 vient de sortir : il secoue. Est-ce que Les Cahiers de Tinbad tiennent « le rôle symbolique et stratégique que tinrent en leur temps Tel Quel, Change ou encore Théorie-Peinture » (cette dernière s’appelait en fait Peinture, Cahiers théoriques) comme je l’ai lu récemment sous la plume d’un de ses aficionados ? Je ne crois pas. Outre la différence (symbolique et stratégique) qu’il y eut dans les années 70 entre Tel Quel et Change (revenir sur cette histoire serait trop long), l’époque a changé et croire ou laisser croire qu’on puisse refaire Tel Quel aujourd’hui serait une illusion, un combat perdu d’avance et, en tout cas, rendre un bien mauvais service aux animateurs des Cahiers de Tinbad. La fin de Tel Quel a signé la fin des avant-gardes. Sollers en a pris acte dans l’intervention qu’il fit à Beaubourg le 12 décembre 1977, « crise de l’avant-garde ? » alors qu’au même moment Debord déclarait dans In girum imus nocte et consumimur igni : « Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c’est, au plein sens du terme, d’avoir fait leur temps. Après elles, s’engagent des opérations sur un plus vaste théâtre ».

Écoutons la voix de Guy Debord :

J’ai fait le point à ce sujet il y plus de treize ans dans L’avant-garde et après.

On sent chez certains rédacteurs des Cahiers de Tinbad cette tentation, teintée de nostalgie, des avant-gardes et de... Tel Quel. C’est oublier — ou masquer — que Tel Quel s’est ouvert sur L’Infini et que L’Infini n’est pas fini (son aventure, en tant que revue, ne s’achèvera sans doute qu’avec la disparition, souhaitons-la la plus lointaine possible, de ses deux principaux acteurs, Sollers et Pleynet) !

Les Cahiers de Tinbad sont-ils pourtant une revue d’avant-garde au sens « classique » ou classiquement « révolutionnaire » de ce mot ? Je dirai non. Le texte critique de Chestov sur le bolchevisme, dont la première partie avait été publiée dans le numéro 11 de la revue, en témoigne. Il me semble par ailleurs que, malgré ce que j’en ai dit plus haut, ceux qui interviennent dans ce numéro 12 ont quand même entendu ce que disait Debord : « Après elles [les avant-gardes donc], s’engagent des opérations sur un plus vaste théâtre. » Quel est ce théâtre, en tous points nouveau ? Celui de la dévastation de « l’immondialisation » planétaire et de la technique à l’époque du « spectaculaire intégré ». Je reprend sciemment ces termes « dévastation » à Heidegger, « immondialisation » à Sollers (cf. Paradis II), « spectaculaire intégré » à Debord (cf. Commentaires sur la société du spectacle) et le terme« technique » aux trois, car il me semble permettre de penser ce qui domine désormais la planète entière, n’en épargnant aucun espace, aucun lieu, aucun collectif, aucun sujet, aucun corps.

Écoutons maintenant, après Eustache et Pasolini, l’intervention de Sollers et ce qu’il nous dit dans cet extrait de juillet 2008 :

— de l’« arraisonnement technique » (il marque un tournant)

— et, après avoir écouté Debord, du passage de Tel Quel à (la censure de) L’Infini

CQFD.

Le nouveau théâtre des opérations

Les Cahiers de Tinbad accorde une large place à la gestion mondiale de l’épidémie du coronavirus qui a affolé la planète, notamment sa partie occidentale (ou occidentalisée) depuis maintenant près de deux ans. Après avoir reproduit dans le numéro 11, un texte du philosophe belge Michel Weber, Covid-19(84) ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire, la revue s’appuie cette fois sur des textes du philosophe italien Giorgio Agamben, de Guillaume de Rouville (Covid-19 ou le miracle totalitaire) et d’Eric Rondepierre (Sneeze et Confinement system) que les nouveaux bien-pensants (nouveaux ?) ne manqueront pas de taxer de « complotistes » (le complotisme existe bel et bien — le pouvoir le sécrète de manière intéressé —, mais il sera un jour amusant de voir combien d’hypothèses qualifiées au départ de « complotistes » ont finalement été soit vérifiées soit reprises après-coup par les « autorités » médicales ou politiques — sans pour autant remettre en question leur aveuglement fondamental et leurs mensonges répétés !). D’Agamben, ce poème que j’avais signalé à G.B., que j’avais publié avec un autre texte (magnifique) Quand la maison brûle [1], et qu’il est bon de relire :

Si è abolito l’amore Si è abolito l’amore Si è abolita la libertà Si è abolito Dio Si è abolito l’uomo Si è abolita la verità Si è abolita la costituzione |

L’amour a été aboli

L’amour a été aboli La liberté a été abolie Dieu a été aboli L’homme a été aboli La vérité a été abolie La constitution a été abolie Giorgio Agamben, 6 novembre 2020. |

D’Agamben toujours, cet article paru sur le site Quodlibet le 5 janvier 2021 traduit par Guillaume Basquin (traduction que j’ai légèrement modifiée) :

Philosophie du contact

Deux corps sont en contact lorsqu’ils se touchent. Mais que signifie « se toucher » ? Qu’est-ce qu’un contact ? Giorgio Colli en a donné une définition aiguë en affirmant que deux points sont en contact lorsqu’ils ne sont séparés que par un vide de représentation. Le contact n’est pas un point de contact, qui en soi ne peut pas exister, car toute quantité continue peut être divisée. On dit que deux entités sont en contact, lorsqu’aucun medium ne peut être inséré entre elles, lorsqu’elles sont directement liées. S’il y a une relation de représentation entre deux choses (par exemple : sujet-objet ; mari-femme ; maître-serviteur ; distance-proximité), on ne dira pas qu’elles sont en contact : mais si toute représentation échoue, s’il n’y a rien entre elles, alors et seulement alors on peut dire qu’elles sont en contact. Cela peut aussi s’exprimer en disant que le contact est non représentable, qu’il n’est pas possible de faire une représentation de la relation que l’on questionne ici — ou, comme l’écrit Colli, que « le contact est donc l’indication d’un rien représentatif, d’un interstice métaphysique ».

Le défaut de cette définition est que, dans la mesure où elle doit recourir à des expressions purement négatives, telles que "rien" et "non représentable", elle risque de sombrer dans le mysticisme. Colli lui-même précise que le contact ne peut être dit immédiat qu’approximativement, que la représentation ne peut jamais être complètement éliminée. Contre tout risque d’abstraction, il sera alors utile de revenir au point de départ et de se demander à nouveau ce que signifie « toucher », c’est-à-dire interroger le plus humble et le plus terrestre des sens qu’est le toucher.

Aristote a réfléchi sur la nature particulière du toucher, qui le différencie des autres sens. Pour chaque sens il y a un medium ou milieu (métaxu), qui remplit une fonction décisive : pour la vue, le milieu est la transparence, qui, éclairée par la couleur, agit sur les yeux ; pour l’ouïe, c’est l’air qui, mû par un corps sonore, percute le tympan. Ce qui distingue le toucher des autres sens, c’est que nous percevons le tangible non "parce que le médium exerce une action sur nous, mais avec (ama) le médium". Ce médium, qui ne nous est pas extérieur, mais en nous, est la chair (sarx). Mais cela signifie que non seulement l’objet extérieur est touché, mais aussi la chair qui est émue ou mue par lui — qu’en d’autres termes, au contact nous touchons notre propre sensibilité, nous sommes affectés par notre propre réceptivité. Alors que dans la vue nous ne pouvons pas voir nos yeux et en entendant nous ne pouvons pas percevoir notre faculté d’entendre, au contact nous touchons notre propre capacité à toucher et d’être touché. Le contact avec un autre corps est ainsi et d’abord contact avec nous-mêmes. Le toucher, qui semble inférieur aux autres sens, est alors en quelque sorte le premier, car c’est en lui que se génère quelque chose comme un sujet, qui dans la vue et dans les autres sens est en quelque sorte abstraitement présupposé. Nous faisons l’expérience de nous-mêmes pour la première fois lorsque, touchant un autre corps nous touchons notre chair.

Si, comme on essaie perversement de le faire aujourd’hui, tout contact était aboli, si tout et tout le monde était tenu à distance, nous perdrions alors non seulement l’expérience des autres corps, mais surtout l’expérience immédiate de nous-mêmes, c’est-à-dire nous perdrions purement et simplement notre chair.

Comme Agamben est l’un des rares philosophes aujourd’hui à penser ce qui nous arrive, je renvoie aux différents articles que j’ai moi-même cités ou mis en ligne depuis deux ans. J’y ajoute sa récente déposition devant le Sénat italien et sa toute dernière intervention, le 8 décembre, à International University College of Turin où s’est tenu le deuxième congrès italien de la commission pluridisciplinaire "Doute et précaution" géré par des intellectuels reconnus d’Italie, Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Carlo Freccero.

Penser avec ceux qui rés(is)tent.

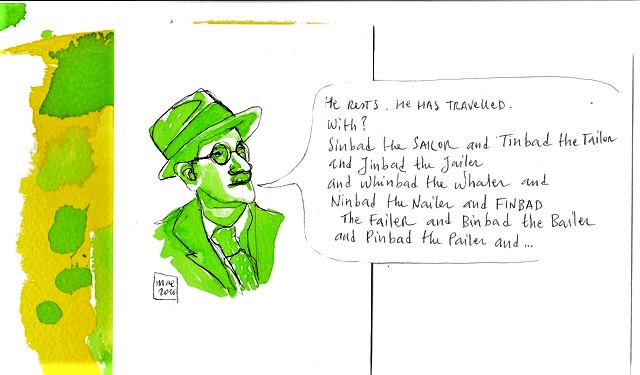

Ulysses, épisode 17.

ZOOM : cliquer sur l’image.

« He rests. He has travelled » nous dit le quatrième de couverture des Cahiers citant Ulysses de Joyce. « With ? » Mais qui donc ? Les Cahiers de Tinbad ont choisi de « se reposer » sur Philippe Muray en « revisitant » son oeuvre (Guillaume Basquin) et en tentant de l’arracher aux récupérations droitières, voire extrême-droitières auxquelles cet écrivain s’est parfois prêté. L’oeuvre de Muray est-elle le levier sur lequel s’appuyer ? J’avoue être perplexe. C’est une oeuvre complexe dans laquelle j’ai essayé naguère de faire le tri dans Postérité de Philippe Muray. Mais la lecture de l’article de Basquin me rassure. Sur quoi met-il l’accent ? Non sur le Muray galvaudé (?) de l’« Homo festivus » ou « faux-cul » de son Journal [2], mais sur l’auteur du XIXe Siècle à travers les âges publié par Philippe Sollers en 1984 (hommage appuyé en passant au « Chancelier de L’Infini ») et de La gloire de Rubens. Bien vu [3] !

En dehors de Muray, la figure de référence du numéro est Pier Paolo Pasolini auquel est consacré un gros dossier. Olivier Rachet, dans un article très personnel, salue en lui « le cinquième évangéliste » :

- Ostie. Le cadavre de Pasolini, le 2 novembre 1975.

Il fut un temps où la vie humaine était sacrée — non pas à protéger comme aujourd’hui en l’anesthésiant —, mais à corrompre, consumer, sacrifier. Scarifications de l’écriture, incisions du corps tatoué et de la chair mise en peinture. Moulage, montage ; mes beaux soucis. Chez Pasolini, comme chez Rimbaud d’ailleurs, le poète est aussi le grand criminel et le suprême savant. Celui que l’on ne peut toucher sans souiller ou être souillé. Noli me tangere est ainsi une invitation déguisée à embrasser le lépreux, à caresser la nuque sauvage des prostitués. Avant d’être offerte au corps médical, la vie l’était à la mort et aux maladies, aux dieux du vin et du désir, à l’effroyable saccage de la beauté devant les neiges éternelles de l’Atlas. Jadis, si je me souviens bien, la vie de Pasolini était un festin de pellicules où s’ouvraient tous les corps, où tous les vins coulaient. La trilogie de la vie — Le Décaméron, Les Mille et Une Nuits, Les Contes de Canterbury — est parfois jugée avec un certain mépris pour sa frénésie sexuelle et scatologique, là où tout n’est que récits enchevêtrés, entremêlement des intrigues, débauche absolue d’anecdotes ; polyphonie verbale et physique...

VOIR AUSSI

Jean-Louis Poitevin, dans L’inexistence de l’Histoire, revient sur le dernier film de Pasolini Salò ou les 120 Journées de Sodome, film redoutable, et à bien des égards insoutenable, qui fut l’objet de nombreux malentendus. Son article propose une approche nouvelle, la plus profonde qu’il m’ait été donné de lire. Citation de Pasolini (je laisse son interprétation en suspens) :

J’ai fait un film sur le pouvoir mais aussi sur l’anarchie du pouvoir. Ce que veut le pouvoir est totalement arbitraire ou dicté par des nécessité économiques échappant à la logique. Mais plus qu’un film sur l’anarchie du pouvoir, ce film porte aussi sur l’inexistence de l’histoire, l’histoire comme elle est perçue dans la culture européenne, rationaliste, empiriste et marxiste. Ce film veut démontrer l’inexistence de l’histoire.

Il y a aussi un extrait du dernier texte de Cyril Huot, décédé fin mai, Caro Pasolini, dont l’intégralité sera publié aux éditions Tinbad en 2023, puis un texte du cinéphile en diable Jacques Sicard en hommage à Dominique Preschez, secrétaire de la revue, décédé lui aussi récemment, suivi de très belles photos de Preschez par Elisabeth Prouvost (qu’on dirait inspirées du peintre Bacon).

VOIR AUSSI

Ont également, plus particulièrement (mais je ne peux pas tout citer !), attiré mon attention, Miracles suivi de Mes brebis psalmodiées du poète Claude Minière et le bel article consacré au dernier recueil de Pascal Boulanger L’intime dense que je reproduis ci-dessous.

Bonne lecture !

Note de lecture

Il n’est certainement pas anodin que ce nouvel opus du poète Pascal Boulanger (remis au jour récemment grâce à l’anthologie de sa poésie publiée par les éditions Tinbad) soit annoncé « en hommage à Hölderlin ». Il n’est pas anodin non plus que l’extrait du recueil cité sur le site numérique pileface.com (sur et autour de Sollers) se concentre sur ce passage :

Innigkeit intendere l’intime dense

sur l’abime

courage cœur, dans la poussière dorée

comme ce dieu resté à l’écart

& qui sépare ;

la femme douce qui s’allonge

& appelle au silence

ne sait plus choisir

entre l’amour long

& l’amour à vif

Dans l’appel incessant de la soif le poète, sur le bord du fleuve tranquille comme long est l’amour, remue la lumière et les reflets du monde par les avirons impétueux de l’amour à vif, habité par les mots qui s’écoulent, jaillissent, s’écoulent, éclaboussent, soulèvent le temps impondérable, inépuisable — intarissable flux mugissant depuis les entrailles sur l’abime. Car l’être au monde ne semble possible que par le dévoilement de l’intimité. Un être au monde particulier, révélant sa présence dans l’épiphanie de l’identité et de l’intimité ; le monde de l’être au monde caché/révélé dans une pensée/un chant poétique. Car le poète, voyageur à la lisière du rêve et de la réalité, possède les clefs universelles. Le poème, cristallisation de ce qui se cache et se dévoile, concrétion du visible et de l’invisible, délivre la densité du monde, délivre la densité du Vivre dans une alchimie où le poète exprime et sublime le monde depuis le chaudron de sa propre intimité. Gaston Bachelard, dans La terre et les rêveries du repos, écrivait : « Toutes les grandes forces humaines, même lorsqu’elles se déploient extérieurement, sont imaginées, forgées dans une intimité ». Provenant de la source du fleuve auquel il retourne par le flux des mots, le poète forge « l’intime dense » dans l’écart courant de ce qui a sans cesse cours, où s’encourt le risque du Vivre, dans sa substance, empirique, onirique, en route vers sa transcendance. Ainsi l’intimité se révèle dans la cinétique même de son mouvement, dans le fluide alchimique du chemin « qui monte & celui qui descend » et qui « sont le même »- déposée en alluvions du poème plutôt que dépensée en pure perte.

L’amour flambe, foyer de l’intimité, tout en rejoignant le fleuve après la traversée du feu, après la traversée du risque de vivre en s’y étant jeté à l’eau par le verbe de feu ; sa flamboyance ou sa ferveur crépite sur le seuil de l’inattendu : « (…) l’amour/ressemble à du feu/Dans toutes les langues/la plénitude cachée/se dévoile/au-delà de toute attente ». Le proche et le lointain forment cet alentour de la demeure du poète où, ce qui vient à lui s’en retourne poursuivre autrement son chemin, où ce qui se tient à distance de lui revient dans sa zone d’exploration tout en continuant de surgir dans la transcendance du lointain.

Il arrive que le verbe de feu s’avive en ses « dissonances » dans l’écart même d’une proximité, où brûle la rencontre bouleversante de la beauté et de l’amour. Le désir laisse sauve, dans la frange de son manque, la chevelure du paysage et l’œuvre inachevée de l’art(iste) inséparable du chevalet de l’âme ombre et lumière en sa plénitude

Seul et jamais seul

dans le trait que laisse le retrait ;

amour comme

surprise de l’événement.

Le surcroît qui ne peut être demandé

répond pourtant à un désir.

Poète de l’intime, Pascal Boulanger ? Sans doute. Et poète du monde, pareillement : tout aussi intensément : avec densité. Car « l’intérieur » et « l’extérieur », les deux éléments du monde et de la subjectivité lyrique — tels dans la poésie allemande de la période classique en général et chez Hölderlin en particulier — se mesurent réciproquement à tour de rôle, offrant au poète de devenir tout à fait conscient de l’unité de la totalité du monde vivant. Leur fusion, à l’intérieur de lui-même, donne la certitude intime d’une harmonie objective de l’être au monde. La poésie de Hölderlin, à laquelle rend hommage l’opus poétique de Pascal Boulanger, ne se limite pas à un étroit subjectivisme, l’on trouve au contraire chez elle une forme singulière d’objectivité dont la sève prend racine et essor au sein du monde à l’épreuve de l’altérité. Cette expansion déploie des forces fondamentales vrillées à l’être plus qu’au devenir en métamorphoses (comme chez Goethe), jusqu’à faire entendre parole et mélodie au coeur du silence lui-même. L’au-delà du temps est recherché, afin d’approcher — condensée, dense, densifiée — l’intériorité de l’être. Le secret est l’une des clefs d’accès de cette temporalité où le tumulte et l’ostentatoire s’abolissent, où le contenu de la vie se condense. Mais, ne peut-on se briser comme « Hölderlin & Nietzsche se sont brisés/sur un silence/sous la voûte noire » ?

La « plénitude cachée » du secret n’adoucira-t-elle pas, dans la lumière donnée dans le même temps qu’elle se dérobe, le « bleu » de la toile (in)visible du monde « jusqu’au gris » ? « L’amour comme sortie du monde » ne colmatera-t-il pas la brèche de « l’intime dense » ?

Il convient de revenir à la source — source du poème, source du fleuve — pour entendre ce qui sourd dans ce silence sous la voûte noire, pour entendre ce qui sourd du mystère en tension au cœur vibrant du vivre, vivant par ce qui sépare et relie. Il convient de lire L’intime dense pour saisir le jeu d’équilibre en cours entre ce qui menace & ce qui sauve, ne perdant pas de vue qu’Hölderlin avait peut-être vu juste : que peut-être est-ce du plus grand danger que naît ce qui sauve ? … « La fortune s’inscrit dans le péril », écrit Pascal Boulanger dont la poésie, dans cet opus, transcende notre actualité dans la profondeur de son chant

& tandis que l’hystérie fait l’air du temps

l’autrefois des saisons indomptables

s’arrache à l’histoire & passe au-dedans :

chant replié au plus intime,

rêve à l’extrême réel

entre profondeur & hauteur.

Le poète tient à distance le monde et, ce faisant, l’approche au plus près. Ainsi le moucharabieh invisible du poème. De même, l’amour « comme sortie du monde », sauvegardé d’être distancé : « (…) l’amour/pour être épargné/s’éloigne tout près ». En filigrane se dessine ce que pourrait être le rôle du poète dans ses rapports au monde : doit-il s’en tenir éloigné pour mieux appréhender ses vertiges ? Mais dans quelle mesure cet éloignement ne reviendrait-il pas à renoncer au réel, à ne pas s’y impliquer ? Ainsi le reproche de Philippe Jaccottet à Hölderlin d’éloigner le poète de la cité pour le confiner dans la tour d’une attente où il travaillerait en prévision du retour du divin dans le monde. Ceci dit, ce reproche peut être atténué au profit du poète Hölderlin en rappelant que ce dernier reconnaissait une véritable et forte mission au poète qu’il vouait à remplir un rôle d’éveil auprès de ses contemporains, à l’instar du dieu Bacchus qui jadis éveillait les hommes à la vie, : « Le poète doit éveiller les âmes endormies, il doit apporter aux hommes le goût de la vie ». Pascal Boulanger pour sa part place le poète au coeur de « l’intime dense » par le recours initiatique et cathartique à l’amour « entre sommeil & veille », « entre présence & absence », « le manque jusqu’au vertige » …. en plein dans le creuset de l’écart où voir s’avancer l’un vers l’autre en son intériorité et au dehors, dans un mouvement permanent, le proche et le lointain, l’accessible et la beauté rêvée. Atteignez d’abord, approchez ensuite, recommandait un certain Rainer-Maria Rilke dans ses conseils sur le cheminement vers la mystérieuse ténèbre « terrible » (schrecklich, all.) — à affronter — de la beauté… comme Marie Noël chantait l’infini de l’amour, seule exigence possible de l’amour. Sans doute « l’intime dense » se laisse-t-il moins traverser qu’hurler à l’intérieur, afin de brûler toutes ses cartouches et d’en revenir fortifié et intérieurement tremblant tel un for obscur que la lumière n’aurait de cesse de défricher… Le poète n’est-il pas éminemment celui qui rencontre l’abime, y descend et hurle dedans, faisant revenir ici et maintenant tout ce qui est profond et intime ? Penché vers le monde le poète n’est-il pas celui qui, habitant l’abime, exprime, médiateur terrible, « les oiseaux presque mortels de l’âme » (2e Élégie à Duino, Rilke), l’angélisme terrible de la beauté ?

Murielle Compère-Demarcy

[1] Giorgio Agamben, Quand la maison brûle, Paris, Payot & Rivages, coll. "Petite Bibliothèque", 2021

[3] A propos de Marc-Edouard Nabe, un de ses auteurs de prédilection, je me demande si Basquin se souvient qu’il a, un des premiers, traité le professeur Raoult (que Basquin admire et auquel Les Cahiers rendent hommage notamment avec un beau dessin de Jacques Cauda) de « charlatan ». Je cite un entretien très nabien donné à Valeurs actuelles le 25 avril 2020 : « Vous savez, moi aussi, je suis marseillais. Toute ma vie, j’ai rencontré ce genre de hâbleur soi-disant "cool" fanfaronnant qui claironne sa vantardise d’auto-génie… Il sait tout d’avance et se trompe en retard ! Le sachant Sachem, seul Peau-Rouge de la Canebière contre tous les "à scalper" de Paris ! Rebelle contre le Système ? Mais non ! Raoult n’a rien d’un Sitting Bull résistant… Il ressemble plutôt à Buffalo Bill avec ses cheveux longs blancs blonds filasses, sa barbiche grasse… C’est Buffalo Nase ! Marseille épicentre de la connerie ! L’équipe du "professeur Didier Raoult" organise devant la Timone des files indiennes de centaines de racailles marseillaises affolées, leur fout à chacune un long coton tige dans le pif et leur promeut et promet un remède miracle à base de non-résultats probants ! D’ailleurs, où il trouve les tests ? Et lui qui est contre le confinement et les masques, il en portait pourtant un lorsqu’il a reçu la visite déférente du président de la République ! Raoult protégeait-il Macron ou bien se protégeait-il de Macron ?

Il ne m’a pas fallu dix minutes pour décrypter Raoult, mais j’ai mis un mois pour convaincre jusqu’à mon entourage que c’était un mauvais. Ça va être dur pour certains quand la supercherie va être découverte parce que des masques manquent peut-être, mais certains vont tomber ! Moi, je n’attends pas que soit prouvée l’inefficacité de la chloroquine et que les études de l’IHU de Raoult étaient bidonnées pour vous le dire : Raoult est un nullos. C’est un produit d’Internet dont il fait l’apologie, c’est son public ! Raoult défend les réseaux sociaux quand les médias accusent ceux-là de propager des fake news ! Il pense que le pouvoir essaie de le discréditer pour des raisons financières. Dans ce genre de raisonnement, Big Pharma n’est jamais loin de Big Brother. C’est la dialectique conspi type : il y a d’un côté les officiels corrompus et pleutres, conservateurs et "pas raisonnables", et de l’autre les libertaires audacieux qui sont réalistes et qui agissent et qu’on veut faire taire ! Vous verrez que lorsque Raoult tombera, on ne dira pas que c’est parce qu’il avait tort, mais parce que les "élites" ont réussi à le détruire. Pure démagogie ! » (sic)

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

1 Messages

La recension de Gérard-Georges Lemaire

Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, les revues et même les livres n’ont pas été balayés en France pour les flux électroniques comme Le Monde s’est tant plu à le prophétiser il y a une dizaine d’années. La Révolution électronique annoncée par William S. Burroughs a bien eu lieu et des métamorphoses profondes ont touché le monde des lettres et des arts. Mais les lecteurs n’ont pas perdu le goût des revues imprimées et les revues sur internet sont peu nombreuses en fin de compte. Les Cahiers de Tinbad en sont la démonstration. Cette revue déclare s’intéresser exclusivement à la littérature et à l’art. Ce n’est pas exactement le cas ! Toutes sortes de sujets sont abordés et l’ont peu se demander, en lisant le texte de Léon Chestov, si le bolchevisme est un art ! Guillaume de Rouville nous fait découvrir la valeur esthétique du Covid 19 !

Et faut-il élever le professeur Didier Raoult sur le même plan que Victor Hugo ? Ces deux derniers articles me semblent superfétatoire dans le contexte annoncé par les créateurs de cette publication. Mais cela n’a qu’une importance mineur. Je dois avouer que j’ai été un peu déçu par l’essai de Guillaume Basquin, qui fait l’éloge post-mortem de Philippe Murray — son style n’est pas toujours d’une clarté sans défaut et il se laisse aller à des affirmations à l’emporte-pièce un peu vieillies de surcroît. Qu’on lise ou relise Murray, c’est fort bien. Mais encore faut-il le faire avec discernement. Je pourrais dire la même chose à propos du Pier Paolo Pasolini évoqué par Olivier Rachet. De plus, les longues notes de Jean-Louis Poitevin sur le film Salò sont décevantes — il est plus qu’évidente que Pasolini a pris des liberté avec Sade —, son but l’était pas de célébrer le divin marquis ! Assez de critiques ! Passons à ce qui a plutôt retenu mon attention, comme, par exemple, la lecture des peintures de Brueghel faite par Jean Giono que Quentin Debray revisite : Giorno a évoqué Le Triomphe de la mort dans l’un des essais qu’il a écrits entre 1935 et 1941.

Si les idées de Giono sur la vie rurale et ses beautés ancestrales ne sont guère de mon goût ce qu’il dit au sujet de Brueghel n’est pas pour me déplaire. Mais c’est un peu trop court. Même chose pour l’article sur Charlie Parker de JeanHughes Larché. Je regrette également la brièveté des pages dédiées à Georges Braque : ce que Franck Aïdan en révèle sonne assez juste, mais mériterait d’être bien plus développé. Dommage ! Quoi qu’il en soit, l’essai auquel vont toutes mes faveurs est celui d’Eric Rondepierre. Je suis de parti-pris, c’est évident, car je le connais et j’aime quand il écrit de la fiction. Ici, il s’agit du fragment d’un essai sur les prisons réservées aux enfants. J’ai été surpris et intéressé par sa réflexion sur la pensée des enfants et sur les moyens qui existent pour la dévier ou même pour l’annihiler. Il fait comprendre que l’architecture n’est pas la seule clef (et de loin —, pas même le Panoptikon de Jeremy Bentham, descendant moderne du Théâtre de la Mémoire de Giulio Camillo, pour briser un prisonnier et le maintenir dans un état de soumission ou de renoncement.

La relation entre prison et cinéma peut surprendre ici, mais Rondepierre parvient à nous convaincre de ce étrange conjonction totalitaire. En dépit de son caractère un peu « fouillis », cette revue nommée Tinbad mérite d’attirer notre attention et on peut y découvrir quelques perles.

Gérard-Georges Lemaire, 20-01-2022.