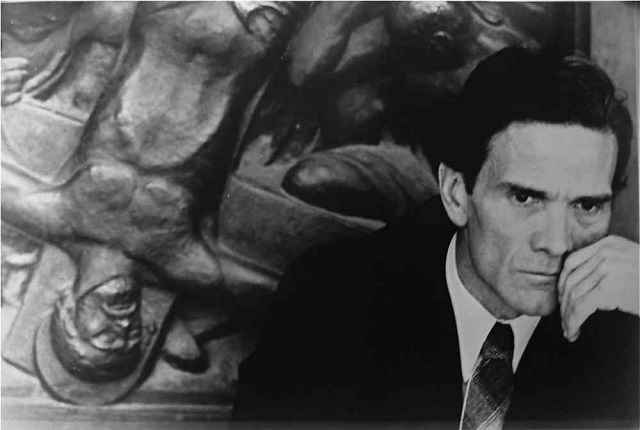

Pasolini est né le 5 mars 1922 à Bologne. Il aurait donc cent ans cette année...

Pasolini sur le tournage de L’Evangile selon saint Matthieu.

Tirage A.G. à partir d’un négatif donné par Ludwig Trovato (DR). ZOOM : cliquer sur l’image.

Pasolini, la langue du désir, le film que vous allez voir est rare. C’est un des tout premiers longs métrages réalisé sur Pasolini. Je l’ai vu un beau jour de 1984 à la Maison de la Culture André Malraux à Reims. Le film durait plus de quatre heures à l’origine. Ludwig Trovato, Guy Scarpetta et Jean-Luc Muracciole l’avaient présenté. Comme je ne me souvenais plus, sinon des circonstances, du moins de la date exacte, j’ai posé quelques questions à Ludwig Trovato qui m’a apporté d’utiles précisions, me rappelant entre autres que la revue art press avait consacré à Pasolini quelques articles de fond, avec un entretien extrait du film. J’ai retrouvé ce numéro. C’est le n°84 de septembre 1984. Vous lirez plus loin ce qu’il contenait. Voici le courriel de Ludwig Trovato :

Oui c’était en 84. A l’occasion d’une semaine de culture italienne. C’est Denis Guérin, animateur à la Maison de la Culture de Reims, qui avait proposé à Jean-Luc Muracciole de collaborer à la manifestation. Nous avons proposé de faire un film sur Pasolini. C’était mon premier film. Nous avions un contact à Rome : Laura Betti. C’est une fois à Rome que nous avons pris tous les rendez-vous de tournage avec Scola, Moravia, Bertolucci... Laura Betti ne voulait pas que l’on contacte Ninetto Davoli, ni Virgilio Fantuzzi. Pour Virgilio Fantizzi, nous avons appelé directement Civiltà Cattolica et il nous a reçu très chaleureusement.

Le film a été présenté par extraits lors de la semaine culturelle italienne (je n’avais pas encore fait le montage) et lors de cette semaine culturelle, Jean-Luc a fait venir d’Italie, plusieurs auteurs : Giuseppe Conte (écrivain et poète — à ne pas confondre avec l’actuel Président du Conseil) ; Adriano Spatola, Albino Pierro...

Le film a été présenté par la suite, quelques mois après, mais je n’ai plus la date exacte...

Nous avons organisé quelques années après un colloque sur Pasolini au Couvent des Dominicains La Tourette, à Larbresle en partenariat avec l’Université de Lyon. Nous avons invité Alain Bergala qui a ainsi fait la connaissance de Ninetto Davoli et de Virgilio Fantuzzi, qui ont depuis été invités régulièrement pour des rétrospectives consacrées à Pasolini.

Virgilio Fantuzzi est mort depuis [le 24 septembre 2019] je crois. Il a été très proche de Pasolini, mais aussi de Rossellini, puis de Scorsese, de Spike Lee, et d’Isabella Rossellini.

Amitiés

Ludwig

Pasolini, la langue du désir

Réalisateur : Ludwig Trovato

Date de sortie : 2007

Durée : 1 h 30 min

Production : Maison de la culture André Malraux de Reims, Terra Trema (La)

En 1984, moins de dix ans après sa mort, les proches de Pasolini dressent le portrait émouvant d’un homme passionné et contradictoire. Tandis que l’acteur Ninetto Davoli nous emmène à la rencontre des innocents, les gens des faubourgs de Rome qui ont inspiré l’œuvre du cinéaste, ses amis intellectuels, Alberto Moravia, Ettore Scola, Laura Betti, témoignent de sa lutte désespérée contre l’orientation de la société italienne.

Composé essentiellement d’entretiens émaillés de photographies et de citations, le film de Ludwig Trovato donne la parole à ceux qui ont connu et aimé Pasolini. Confiant à Guy Scarpetta le soin d’expliciter le diagnostic radical prononcé par le cinéaste à l’encontre de la société italienne, il revient également sur le scandale de Théorème, prix de l’Office catholique international du cinéma à Cannes en 1968. Que la disparition de Pasolini fût encore si proche marque inévitablement les témoignages et l’orientation du film. Cette mort éclaire rétrospectivement le parcours de Pasolini et place le film sous le signe de la crise qu’il a traversée à la fin de sa vie. Derrière les promesses d’émancipation des années 1960-70, Pasolini percevait le spectre d’un conformisme nouveau, détruisant toute singularité culturelle au profit de la société de consommation. Relire son œuvre souvent esthétisante et allégorique au regard de cette crise permet de la resituer au cœur des enjeux de notre époque.

(Sylvain Maestraggi)

Pasolini et Ninetto Davoli.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien avec Ludwig Trovato

Ludwig Trovato est réalisateur de nombreux documentaires sur l’art, la littérature ou la danse. Au Sénégal, il a travaillé à l’élaboration d’émissions télévisées pédagogiques au sein de l’Institut Diambars. Tourné en 1984 (et remonté en 2007), Pasolini, la langue du désir réunit moins de dix ans après son assassinat les proches du cinéaste (amis, acteurs, écrivains et réalisateurs) qui tentent une analyse de son œuvre.

Pasolini, une voix qui dérange

Au fil d’entretiens, Pasolini, la langue du désir évoque la crise traversée par le cinéaste les dernières années de sa vie. Dix ans à peine après sa mort, ses amis témoignent de sa désillusion et de sa lutte désespérée contre l’évolution de la société italienne (ses articles parus dans la presse seront repris en 1976 dans les recueils Écrits corsaires et Lettres luthériennes). En cette période d’émancipation des années 1970, Pasolini percevait derrière la libération sexuelle une nouvelle forme de fascisme induite par la société de consommation : un conformisme hédoniste rendant le plaisir obligatoire au mépris de la singularité du désir. Déjà en 1965, dans le documentaire Comizi d’Amore, Pasolini faisait peser un soupçon sur les réformes visant à améliorer le bien-être des Italiens : l’autorisation du divorce ou l’interdiction des maisons closes, sans résoudre “le problème sexuel”, brisaient l’ordre traditionnel pour en imposer un nouveau. L’espoir d’un changement était trahi par une mise aux normes cachée sous une “fausse tolérance”. En 1975, Pasolini, qui avait fondé sa vie et son œuvre sur le désir de l’autre, abjura la sensualité de ses propres films pour réaliser Salò, allégorie d’une société sadique qui pousse à la jouissance en détruisant toute altérité. Cette destruction, il en avait fait l’expérience à travers les attaques liées à son homosexualité et la disparition de la culture populaire des borgate, quartiers de Rome auxquels il avait consacré ses premiers romans et ses premiers films. Ce fut son dernier cri d’alarme, il fut assassiné quelques semaines après la fin du tournage.

Comment est né Pasolini, la langue du désir ?

Ludwig Trovato : C’est le premier film que j’ai réalisé en 1984, je sortais tout juste d’une école de cinéma. J’en ai fait un nouveau montage en 2007 d’une durée d’une heure trente, à la demande d’Images de la culture. La version originale fait dans sa totalité quatre heures vingt. La Maison de la culture André Malraux de Reims, qui venait de monter un atelier de production audiovisuelle, m’avait proposé de tourner un film sur Pasolini, dans le cadre d’une semaine de culture italienne. Je suis parti tourner à Rome avec Jean-Luc Muracciole (qui a réalisé les entretiens) sans savoir exactement ce que nous allions faire. Nous avions pris contact avec Laura Betti et Ninetto Davoli. À partir de là se sont organisés des rendez-vous avec Bertolucci, Moravia et d’autres, qui nous ont reçus très chaleureusement. Nous sommes revenus avec une trentaine d’heures de rushes. Au cours du montage, j’ai trouvé qu’il manquait des choses autour de l’affaire Théorème, nous sommes donc partis en Belgique pour rencontrer des gens de l’Office catholique international du cinéma (OCIC).

Pourquoi la controverse autour du prix décerné à Théorème par l’OCIC, dans le cadre du festival de Cannes de 1968, vous a-t-elle parue si importante ?

Tout d’abord Théorème est une œuvre charnière dans la filmographie de Pasolini, mais il est simplement incroyable que l’OCIC ait remis un prix à un tel film. Cela a provoqué un scandale. Dans la version courte du documentaire, j’ai enlevé ce qui concernait les Cahiers du cinéma, qui détestaient le film de Pasolini, notamment Serge Daney et Pascal Bonitzer, qui ont écrit des articles terribles. Je crois qu’il y en a un qui s’appelle Le désert rose. Même si Daney est revenu là-dessus, ils ont probablement été dérangés alors par la dimension homosexuelle du film, et sans doute par sa dimension spirituelle. C’était une époque très matérialiste…

Peut-être que la tension entre marxisme et mystique chez Pasolini s’accordait mal avec la critique ?

Complètement. Un intervenant qui ne figure pas dans la version courte, Michel Estève, rapprochait Pasolini de Simone Weil et évoquait la double tentation chez lui du marxisme et du sacré. Lorsque Pasolini a été invité à l’université de Vincennes par Maria-Antonietta Macchiocchi, juste avant Salò, ça s’est également très mal passé avec les étudiants. Ils n’avaient pas oublié le texte sur mai 68 où Pasolini disait que les étudiants étaient des fils de bourgeois, tout en défendant les policiers fils d’ouvriers. Ce texte est disponible dans le recueil Écrits corsaires. Sa prise de position contre l’avortement était également mal perçue.

Ces thèses semblent réactionnaires, mais Pasolini s’attaquait essentiellement à la rhétorique de l’époque et à la bonne conscience bourgeoise. Il n’appelait pas la restauration d’un ordre passé, qu’il jugeait répressif, mais tentait d’alerter l’opinion publique sur la confusion entre les valeurs de la société de consommation et l’aspiration à un réel progrès social.

Pasolini était souvent à contre-courant. Ces textes, très singuliers, éclairent toujours notre présent, mais pour cela, il faut dépasser la caricature. Certains articles des Écrits corsaires, notamment Le discours des cheveux et le texte sur l’avortement, ne sont pas habités par des thèses réactionnaires. N’oublions pas l’audace de Pasolini lorsqu’il évoque d’autres pratiques sexuelles pour éviter la grossesse, et des alternatives à l’hétérosexualité.

Vous avez tourné le film à peine dix ans après la mort de Pasolini.

En Italie, ses proches comme les gens des borgate étaient encore dans l’émotion de sa mort. La Fondation Pasolini n’existait pas encore, Laura Betti était en train de la créer à l’intérieur de la Fondation Gramsci, où nous l’avons interviewée. La Fondation Pasolini avait pour mission de récupérer les copies des films, d’en racheter les droits, ce qui n’était pas évident à l’époque. Salò était toujours interdit en salle. Laura Betti a fait un travail formidable.

Les gens des borgate, ces quartiers populaires de la périphérie romaine qui ont commencé à se développer au début des années cinquante, adoraient Pasolini, ils en étaient restés pour la plupart aux premiers films et aux premiers romans, nous disant que Pasolini y parlait de leur vie, qu’il était très proche d’eux, etc. Chez les intellectuels et les cinéastes comme Ettore Scola, qui en parle très bien dans le film, il y avait un sentiment de culpabilité. Scola regrettait de l’avoir laissé se débattre seul dans l’arène politique. Selon Giovanna Marini, Pasolini ne supportait plus du tout la situation politique italienne qu’il dénonçait sans arrêt dans la presse. En faisant cela, évidemment, il s’exposait dangereusement.

L’atmosphère politique et sociale avait-elle changé en Italie depuis sa mort ?

L’Italie n’avait pas beaucoup changé, elle continuait à évoluer dans le sens décrit par Pasolini : uniformisation de la pensée, pouvoir galopant de la petite bourgeoisie nivelant tout par le bas, dérive de la télévision… Ce qui a changé depuis l’époque où j’ai tourné le film, c’est qu’on en sait un peu plus sur son assassinat. Parallèlement à la fondation, Laura Betti se battait pour une révision du procès. Elle n’était pas du tout satisfaite du jugement rendu par les magistrats et aujourd’hui il s’avère que c’était un crime organisé, même si on ne sait pas par qui. Par plus d’une personne en tout cas.

Pasolini était-il une menace pour la société italienne ?

Une menace, c’est un peu fort… une voix qui dérange. Il prenait la parole. C’était un homme libre qui parlait à la première personne. Dans le film, Scola dit qu’il faut remonter au Zola de l’affaire Dreyfus pour trouver un engagement comparable chez un intellectuel. Il n’était pas dangereux pour la société italienne, mais il en était sa mauvaise conscience.

Dans Comizi d’Amore, Pasolini demande à Moravia de définir le scandale. Moravia répond que celui qui se scandalise voit dans ce qui est différent quelque chose qui menace de détruire sa personnalité. La vie de Pasolini est semée de scandales.

Les attaques, les insultes et les procès ont été de tout temps très nombreux à l’égard de Pasolini. Cela depuis son exclusion du parti communiste pour homosexualité jusqu’à son dernier film, Salò. Mais lui aussi attaquait parfois les gens sur leur physique. Quand il parle de la poésie d’avant-garde italienne, il pointe la laideur d’Eduardo Sanguineti, qui selon lui reflète celle de sa pensée. Le corps était très important pour Pasolini. Son propre corps aussi, qu’il exerçait sur les terrains de foot avec ses amis des borgate. Il n’hésitait pas à se battre quand on le provoquait.

Pasolini et Ninetto Davoli.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Votre film fait le portrait d’un Pasolini éminemment contradictoire.

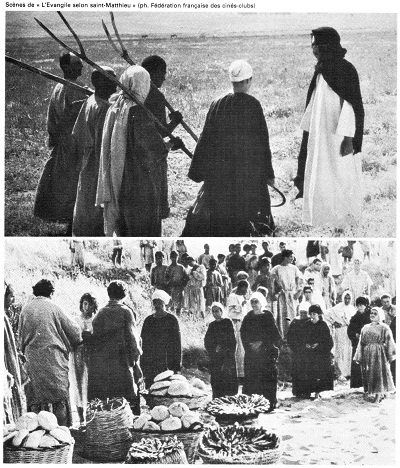

Le panel de personnages qui parcourt le film est assez représentatif des contradictions pasoliniennes : il était l’ami aussi bien d’un jésuite comme le père Fantuzzi, que de Moravia, de Ninetto et des gens des borgate, ou de Laura Betti avec toute son extravagance. Son œuvre littéraire et cinématographique est pleine de contradictions entre ses choix politiques et sa tentation du sacré. Pour tous les croyants, L’Évangile selon saint Matthieu est un film magnifique, pourtant, quand Théorème a reçu le prix du jury de l’OCIC, cela a fait scandale. À la fin de sa vie, il a abjuré la sensualité des Mille et une nuits pour se tourner vers Sade et réaliser Salò. Il est passé d’un optimisme énorme à un pessimisme absolu.

Quelle a été l’importance d’Accattone, son premier film, à sa sortie ?

Comme l’explique Laura Betti, l’exposition des gens des borgate dans une grosse production n’avait rien d’évident. Le film devait au départ être produit par Fellini qui s’est retiré. La nouveauté d’Accattone, c’est ce style très particulier qui détonnait dans le cinéma des années soixante, tout de suite après le néo-réalisme, en Italie un cinéma de comédie, en France les débuts de la Nouvelle Vague. Accattone est très rigoureux, on sent une maîtrise extraordinaire. Pasolini avait déjà travaillé dans le cinéma comme scénariste (pour Bolognini, Bertolucci), mais pas en tant que réalisateur. Il était sûr de ce qu’il voulait rendre même s’il ne connaissait pas beaucoup la technique du cinéma. Il a inventé sa propre grammaire, en mettant en opposition des plans très serrés avec des plans larges, en cassant les conventions, par le travail du montage, l’utilisation de la musique, le mélange de sacralité et de réalité. Il a eu l’audace de s’intéresser à des gens auxquels on ne s’intéressait pas forcément, les voyous des borgate…

Comment Pasolini a-t-il découvert les borgate ?

C’est une histoire antérieure à Accattone. Alors qu’il vivait dans la région du Frioul où il était instituteur et déjà un poète reconnu, un peu avant les années cinquante, Pasolini a été exclu du parti communiste pour homosexualité. Il a quitté la région avec sa mère, pour aller s’installer à Rome. C’est à cette époque qu’il a découvert les gens qui vivaient dans les borgate, bidonvilles et quartiers très populaires situés dans les faubourgs, où il rencontrera Ninetto Davoli. Ces gens, qui venaient de Naples ou du Sud de l’Italie, s’étaient retrouvés là pour des raisons économiques, soit qu’ils n’avaient pas de travail, soit qu’ils en cherchaient. Pasolini était attiré par les corps des jeunes borgatare et par la langue qu’ils parlaient. Cela a donné des romans, Ragazzi di vita et Une Vie violente, qu’il a écrit avec l’aide de Sergio Citti, qui deviendra son assistant et scénariste. Sergio Citti connaissait très bien le milieu et la langue des borgate, il lui servait de guide et de dictionnaire. Pour Pasolini les borgate répondaient à un désir esthétique, idéologique et sensuel. La transformation ou la disparition de cette population et de ces quartiers par la suite a été un bouleversement terrible pour lui.

À propos du film, Laura Betti dit que c’était la première fois qu’on voyait la réalité…

Les films comme Accattone et Mamma Roma ont été tournés entièrement à partir de la vie de ces gens. Tout se passe dans leur quartier, avec eux. Chez Rossellini, il y avait déjà un peu de ça : lui aussi avait montré une certaine réalité, mais c’était chaque fois des rencontres, des croisements de milieux sociaux, c’était la bourgeoisie qui découvrait un autre univers comme dans Europe 51. Chez Pasolini, c’est uniquement la réalité des borgate qui est montrée et qui fait le sujet du film. Mais ce n’est pas tellement en cela que Pasolini est original. Lorsque Visconti tourne La terre tremble dans un village de pêcheurs en Sicile, ce sont des pêcheurs siciliens parlant le dialecte qui jouent les personnages. L’originalité de Pasolini ne réside pas tant dans la réalité qui est montrée que dans son traitement. Même s’il montre certains aspects du réel, Pasolini n’est jamais réaliste.

C’est ce que Moravia appelle un réalisme bizarre. Très vite, les films de Pasolini vont prendre une tournure plus allégorique, comme dans Théorème, Œdipe ou Salò. Salò reste difficile à comprendre si on ne connaît pas le discours qui soutient le film : le choix de projeter Sade dans le fascisme pour refléter la société de consommation contemporaine n’est pas évident à déchiffrer.

Ce sont des films plus difficiles d’accès, comme son théâtre dont on parle moins : Orgie, Bête de Style ou Porcherie. Salò reste un film difficile à voir. Même si on voit quantités de films plus violents les uns que les autres, Salò demeure insoutenable. Longtemps, je me suis demandé pourquoi il l’était, alors j’ai coupé le son. Quand on coupe le son, ça passe très bien, même les images les plus horribles, on peut les supporter. C’est le texte dans Salò qui nous inquiète. Enfin il ne s’agit pas seulement de ce qui est dit ou montré, mais de ce qui a été possible : on ne peut pas regarder Salò sans penser à l’horreur des camps de concentration.

Pasolini assimile la société de consommation au fascisme, disant que les avancées sociales qu’elle propose, améliorer le bien-être et le confort, dissimulent un conformisme répressif qui détruit la diversité des cultures comme celle du sous-prolétariat des borgate, ou les différences au sein de la société.

Ce qu’a fait la télé italienne est lamentable : quand je retourne dans des endroits reculés de Sicile aujourd’hui, tout le monde regarde les mêmes émissions débiles parlées dans un italien vulgaire qui tue les dialectes. C’est une forme d’acculturation, de nivellement. C’est dramatique, parce que l’Italie a toujours été régionaliste, avec des particularités très fortes, et c’est en train de changer dans un sens très négatif. Ce n’est pas l’idée du communisme, d’une nouvelle unité. Pasolini n’avait pas tout à fait tort de parler d’un nouveau fascisme. Après il est allé un peu loin. Il a tenu des positions radicales, il était même contre l’école obligatoire.

Dans votre film, Siciliano et Moravia mettent l’accent sur l’esthétisme de Pasolini. Siciliano le compare à un décadent attiré par la beauté négative des bouches édentées de ses personnages. Moravia parle d’une déformation intellectuelle de Pasolini qui regarde les sous-prolétaires comme les pauvres de l’Évangile. Cette dimension esthétique est-elle en contradiction avec l’engagement politique ?

Je pense que Pasolini a eu du désir pour le corps des jeunes borgatare et qu’il a justifié cette attirance idéologiquement. Chez Pasolini, c’est souvent de l’intuition ou du désir que naît la théorie. Quand ces jeunes des borgate se sont assimilés à la société bourgeoise, qu’ils ont commencé à changer physiquement, que les classes se sont mélangées après 1968 et qu’il devenait plus difficile de distinguer un fils d’ouvrier d’un fils de bourgeois, en Italie comme en France, Pasolini s’est tourné vers le Tiers-Monde, comme en témoignent Les Mille et une nuits et ses documentaires sur l’Inde et l’Afrique.

Pour Pasolini, le désir a une signification politique autant qu’esthétique. Au fondement de son être au monde, de sa poésie, de ses romans, de ses films, il y a toujours ce désir ou cet amour qui le conduit vers l’autre. En ce sens, il est plus proche de la doctrine chrétienne que du marxisme. Il y a une très belle citation dans votre film qui évoque cela : “C’est cela le cinéma, ce n’est rien d’autre que d’être là dans la réalité, tu te représentes à moi et moi je me représente à toi.” On pense au documentaire Comizi d’Amore, qui a pour sujet l’amour justement.

Comizi d’Amore est un film extraordinaire parce que là on voit tout l’amour de Pasolini pour les gens dans la manière dont il pose des questions aux enfants, même si les questions ont été doublées au montage. Avec des questions tout à fait anodines, il arrive petit à petit à des choses étonnantes. La citation que vous rappelez éclaire tout le cinéma de Pasolini. L’écriture cinématographique a été pour lui un modèle pour analyser le monde et le rapport au monde. Cela va au-delà du cinéma. Lorsqu’il dit ailleurs que la vie est un long plan séquence interrompu par la mort, que c’est la mort qui accomplit le montage de la vie, il suffit d’appliquer cette idée à sa propre vie pour voir que – malheureusement – tout se tient, que sa mort, sans dire qu’il l’a cherchée, est emblématique. Ce n’est pas anodin qu’il ait eu cette mort-là.

Propos recueillis par Sylvain Maestraggi, février 2008.

Dans le numéro 84 d’Art press (septembre 1984).

Entretien extrait du film de Ludwig Trovato

Art press n°84, septembre 1984.

ZOOM : cliquer sur l’image.

A quelle époque avez-vous connu Pasolini ?

J’ai connu Pasolini peu de temps après le tournage de l’Evangile selon saint Matthieu. J’étais étudiant en théologie et comme je m’intéressais beaucoup au cinéma j’étais allé le voir pour qu’il m’apprenne les différentes étapes de fabrication du film, et principalement l’aspect créateur.

Par la suite vous avez assisté à l’élaboration d’une partie de son œuvre, vous étiez d’ailleurs présent lors du tournage et du montage de Théorème...

J’ai assisté à des prises de vue de Théorème ici à Rome, et je suis allé avec lui dans la salle de montage quand il a commencé à regarder ce qu’il avait tourné. Nous étions trois dans cette pièce à assister à l’élaboration de la copie définitive. Il y avait Nino Baragli, le monteur, et moi.

Comment travaillait-il le montage ?

Il était très embarrassé quand il montait des scènes, car il n’était jamais content de ce qu’il tournait, et comme il écrivait les scénarios sous une forme littéraire, il cherchait à tourner contre la manière dont il avait écrit le texte, puis il montait des scènes contre la manière dont il les avait tournées. C’était pénible, et fatigant. Il souffrait beaucoup. Les diverses approches se confrontaient avec leurs différences qu’il cherchait à concilier .

En ce cas précis, il y avait la confrontation continuelle avec l’œuvre déjà écrite , le roman publié, et qui dans un certain sens était déjà une réussite. On avait affaire à deux matériaux différents qui s’interpellaient. Il disait « j’ai écrit ce livre avec la main droite, tandis que de la main gauche je faisais une fresque ».

Quel type de problème posait pour lui la transposition d’un roman achevé dans le code du cinéma ?

Dans la page écrite, il y avait des scènes qui se passaient entre les personnages et qui laissaient penser que ceux-ci n’avaient pas de poids. Au contraire, on voyait dans le petit écran de montage des corps lourds, très présents. Et il lui était difficile de donner l’allure poétique qu’il aurait voulue...

Gommer l’épaisseur du corps

Quel type de scène a-t-il supprimé ?

J’ai encore une vision assez claire de certains passages du film sur lesquels il travaillait en ma présence, et j’ai l’impression qu’il tendait à supprimer tout ce qu’il y avait de trop réaliste dans les images, notamment dans les scènes d’étreinte, et qu’il cherchait les détails qui avaient une fonction symbolique tout en restant dans un contexte suffisamment réaliste pour atteindre un niveau de communication plus bas que celui imposé par le roman , pour être compris de tout le monde. Il attachait beaucoup d’importance à ce que le film soit un spectacle populaire.

Pasolini a fait disparaître des scènes où Terence Stamp et Anne Wiazemsky étaient ensemble sur l’écran, où ils étaient assis, où le corps apparaissait dans sa lourdeur ; elles étaient supprimées pour être remplacées par des détails plus stylisés, plus allusifs. Il cherchait vraiment à gommer tout ce qui pouvait rappeler de façon trop pesante l’épaisseur du corps.

Malgré cette précaution, le film a fait scandale lors de sa sortie.

Ce qui est apparu comme véritablement scandaleux c’est que le film ait reçu le prix de L’Office Catholique International du Cinéma. Il est vrai que ce film est une véritable confession de Pasolini et qu’il lui est très personnel. Quand j’ai vu les premières images du film, juste avant le montage, c’est l’aspect subjectif de la vision qui m’a frappé. Plus tard, quand le travail a été plus avancé, j’ai compris que les cinq personnages qui voyaient la réalité de cinq points de vue différents représentaient un seul personnage qui était Pasolini lui même. Aussitôt, j’ai interprété le film comme une confession.

D’autres porte-parole de l’Eglise ont considéré que c’était un film sur la grâce.

Il y a deux parties dans ce film. La première est consacrée à une sorte de révélation de la Divinité. C’est Dieu, ou l’amour de Dieu. Cela est très explicitement indiqué par Pasolini lui-même dans diverses interventions. Puis, à la moitié du film, il y a le départ de Dieu et les personnages cherchent à remplacer l’amour qu’ils lui consacraient par des idoles, des choses fausses, et c’est le péché. Pour moi, je le répète, ce film représente, par sa structure, la confession assez sincère d’un homme qui s’ exprime à travers les protagonistes.

Sylvana Mangano dans Théorème. Art press n°84, septembre 1984.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Scandale et procès

Ce film a fait l’objet d’un procès ?

Il y a eu un procès à Venise. Et je me souviens qu’à cette époque, la cousine de Pasolini, Graziella, était seule à Rome, avec la mère du cinéaste. Elle m’a téléphoné en me disant : « écoute, Pier-Paolo est à Venise pour son procès et je crains qu’il y ait quelque chose qui n’aille pas bien. Je suis très préoccupée. Si tu peux venir à la maison ». Et alors elle m’a expliqué que le jour de la condamnation de Pasolini dans le procès contre La Ricotta, sa mère avait eu une attaque, et qu’elle craignait que la même chose se répète si de Venise arrivait une mauvaise nouvelle. Je suis donc parti immédiatement et quand je suis arrivé, la nouvelle qu’il avait été acquitté était déjà parvenue.

Pasolini était très lié avec sa mère et Graziella. On parle toujours du scandale public, mais lorsque sa mère a eu ses malaises, cela semblait à Pasolini plus important que certains discours. Dans L’Evangile, s’il a fait jouer à sa mère le rôle de la Madone au pied de la croix, c’était pour se rappeler ces faits précis, ces deux défaillances qu’avait connues sa mère lors de cette condamnation dans le procès contre La Ricotta, et à la mort de son second fils Guido, dans des conditions étranges. Et ça, je pense que c’est assez important pour comprendre un aspect du film plus autobiographique .

Pasolini a souvent été l’objet de scandales ?

Il y a eu beaucoup de choses dans sa vie qui ont fait scandale, des œuvres littéraires, des films, notamment La Ricotta.

Pasolini a eu une « vie judiciaire » très intense, mais je pense que la seule condamnation qu’il ait connue a été prononcée lors du procès de ce film. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Il en parlait constamment .

Comment vivait-il ces scandales ?

Il y a des gens qui se scandalisaient même quand il ne donnait pas l’occasion du scandale. Même L’Evangile a suscité un scandale. C’est très étonnant. C’est un film orthodoxe à cent pour cent. Il n’y a aucun changement vis-à-vis des textes officiels. Il y avait des moments où il savait scandaliser. Il jouait un peu sur ça, même si ce n’était pas très agréable pour lui d’encourir les risques d’un procès. Mais il était aussi content de voir que les juges ne comprenaient rien, même s’il est normal qu’il ne comprennent rien, et de voir que la plupart des curés ne comprenaient rien, même s’il pensait qu’il y en avait quelques-uns qui comprenaient quelque chose. C’était le rôle qu’il jouait avec une certaine conscience et une certaine complaisance. C’était un moraliste qui jouait sur le scandale des autres.

C’était un jeu dangereux ?

Quand il était vraiment malheureux, j’étais là pour le consoler, mais je n’étais pas tout à fait avec lui quand je voyais qu’il y avait quelque chose d’équivoque. Parfois, il était aussi un peu content d’être persécuté. Cette attitude n’emportait pas mon adhésion totale. En tout cas, je pense que c’était un rôle utile pour mettre les gens devant ce qu’ils sont. Bien sûr, ce jeu était dangereux. Je n’étais pas capable à l’époque de me rendre compte à quel point cela était sérieux et pouvait devenir dramatique. On a vu que cela l’a conduit à des conséquences extrêmes que je n’arrivais pas à entrevoir à l’époque. A la fin tout est devenu dramatique, tragique.

Un désir de rédemption

Vous avez écrit dans un texte critique que la première trilogie formelle de l’œuvre cinématographique de Pasolini, regroupe les trois films Accatone - l’Evangile - la Ricotta.

En tant que sémiologue du cinéma, il a traité cette question d’un point de vue théorique. Dans Accatone, l’argument n’est qu’un fait divers qui se passe dans la banlieue de Rome. C’est l’histoire d’un maquereau qui cherche à devenir voleur, mais il n’arrive pas à suivre cette évolution dans l’échelle sociale, et il meurt. Au-delà de l’anecdote, il y a deux composantes majeures dans le film. Un grand désir de rédemption — la recherche de l’élévation sociale n’est qu’un aspect de ce désir de rédemption —, et le désespoir. Entre les deux, c’est le désespoir qui gagne.

Et l’aspect formel du film ?

Il a fait là un film dans un style qui est tout à fait « sacré ». Il l’a fait dans le style des sculptures romanes, avec leur vision frontale, directe. C’est ce que l’on voit dans les gros plans des protagonistes, parfois filmés en contre-jour . Mais Pasolini ne s’inspirait pas des exemples picturaux qu’il connaissait bien, pour en faire une imitation comme le fait Zeffirelli quand il réalise une grande mise en scène de Carmen, que le rideau se lève et que tout le monde dit « oh ! splendide, magnifique, c’est du Goya ». Ça, c’est l’aspect tout à fait extérieur. Pasolini cherchait à reproduire de l’intérieur pour arriver à des résultats analogues dont il saisissait soit la similitude, soit la nécessaire différence et la distanciation vis-à-vis de l’original dont il s’inspirait. Cet aspect sacré de la figuration est tout à fait évident dans Accatone, et il est souligné par la musique de Bach, la Passion selon saint Matthieu, d’une façon tout à fait explicite, pour exposer ce qu’il y avait d’implicite dans les images. Ça coïncidait avec sa vision religieuse de la réalité...

Il faudrait définir de façon plus précise cette notion du religieux...

Quand on parle de religion, on pense toujours à l’institution, c’est-à-dire à une vision religieuse organisée par les textes sacrés auxquels on se réfère, et par les différentes méthodes qu’on emploie dans la pratique de la foi, etc... Lui, se référait plutôt à un aspect caché, naturel, de la religion, que chacun devrait reconnaître en soi, ceci même s’il pensait être athée. Ce fond religieux est indiqué de façon très explicite dans sa poésie. Quand il a commencé à écrire des poèmes, ceux-ci avaient une inspiration religieuse. Je parle des poèmes écrits en dialecte frioulan. Ça lui venait avec une certaine spontanéité, comme un héritage de l’éducation maternelle. Il a écrit un vers qui dit « La mia religione era un profuma » [1]. On ne peut pas être plus explicite.

Un hypothétique croyant

Deux autres films composent la trilogie dont vous parliez.

Quand quelques années après il a tourné L’Evangile, le problème du sacré était tout à fait différent. Dans Accatone l’argument était profane, dans L’Evangile il était explicitement sacré. C’est l’histoire de Jésus, le fils de Dieu. Mais il faut tout de suite dire que Pasolini n’a pas fait un film d’historicisation. C’est une lecture précise, directe, des textes, sans décomposer puis recomposer l’histoire. Il a fait ce film en se mettant du point de vue d’un hypothétique croyant, étant donné qu’à cette époque il se disait athée. Mais en réalité, je pense qu’il ne savait pas exactement ce qu’il était. Il préférait dire qu’il n’était pas croyant et que pour faire ce film il avait pris le point de vue d’un hypothétique croyant. En fait, il n’y a pas de différence entre les deux points de vue.

Vous avez parlé avec lui de cette approche ?

Un jour je lui ai dit : « Vous avez annoncé à Venise que vous avez fait un film sur Jésus même si vous n’êtes pas croyant, eh bien, moi, j’ai vu votre film et je peux vous dire que si vous n’étiez pas croyant, vous n’auriez jamais fait un tel film ». J’ai dit cela d’une manière très directe. J’ai eu la joie de voir que cela lui faisait un énorme plaisir, car c’était juste le contraire du scandale des Pharisiens. C’était tout simplement reconnaître ce qu’il y avait d’égal entre lui et moi, même à travers la différence.

Et le style de L’Evangile ?

A l’origine, et cela est très bien expliqué dans Autoconfessione e Tecnica, il aurait voulu tourner L’Evangile dans le même style qu’Accatone. Seulement, après le tournage de quelques scènes, il a compris que tourner dans un style sacré une histoire qui est déjà sacrée c’était, comme il le disait en italien, « fare piovere sui bagnato » [2] et à ce moment il a changé de style. Dans le film tel qu’il est actuellement, on voit que certains fragments ont été tournés dans le style qu’il avait imaginé à l’origine.

La Ricotta qui s’intercale entre ces deux films.

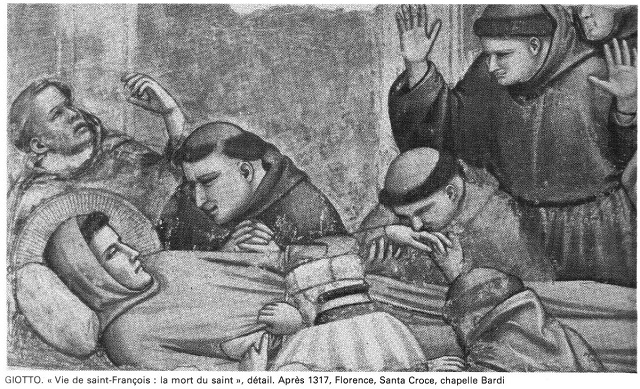

C’est un film où l’on voit les deux styles, le sacré et le profane, qui se confondent. C’est très clair dans les deux techniques qu’il a utilisées. Une partie du film, qui est en couleur, englobe les scènes présentées dans le style des peintres maniéristes, qu’il considérait comme exemplaires, d’un goût très raffiné, mais laïcs et n’ayant rien à voir avec la sacralité naturelle, authentique, des peintres et des sculpteurs du Moyen-Age. Il est curieux de constater que les scènes tournées à la manière des peintres maniéristes, typiquement profanes, sont précisément celles qui se réfèrent à la Passion de Jésus, tandis que les scènes en noir et blanc, inspirées de Giotto ou de Masaccio, relatent un fait divers qui survient pendant le tournage, la mort d’un certain Stracci qui n’était que figurant... Cela dit, il ne faut pas être trop réducteur dans l’analyse, car si certaines tendances peuvent être dégagées, il y a d’autres références dont le rôle n’est pas négligeable, la référence à Chaplin, par exemple.

Pasolini faisait-il allusion à ses rapports avec le Parti Communiste, à son exclusion du Parti ?

Il répétait tout le temps qu’il n’était pas Confirmé et qu’il n’était pas membre du Parti Communiste... Il ne disait pas qu’il avait été membre du Parti, et qu’il en avait été exclu pour des histoires de mœurs. C’était un fait très désagréable de sa jeunesse dont il ne parlait jamais, — sinon par une allusion, une fois, dans un poème... Par contre, il parlait continuellement de sa condamnation pour La Ricotta. Son engagement pour le Parti, cela dit, même si ce n’ était pas à l’intérieur, était important. Son sens du sacré et son engagement politique représentaient les deux faces de sa personnalité. D’un côté, une religiosité spontanée ; il se sentait l’héritier de toute une tradition tournée vers le passé. Sa passion pour Dante était énorme. L’autre côté, tourné vers l’avenir de l’humanité, l’utopie marxiste. Et il disait qu’il y avait quelque chose de sacré dans les deux dimensions.

Dante

Vous parlez de l’intérêt de Pasolini pour Dante. Peu de critiques mentionnent ce fait.

Il en parlait tout le temps ! Les intellectuels, ses amis, ont toujours fait des rapprochements entre sa poésie et tous les auteurs de la littérature italienne, mais ils n’ont jamais nommé Dante, qu’ils ont gommé complètement, et ils ne s’aperçoivent toujours pas que Pasolini écrivait des « terzine » pour imiter le rythme, le style de Dante. Il citait Dante tout le temps.

Comment était-il parmi les intellectuels romains ?

Il était vraiment tout à fait différent des intellectuels romains. Il n’avait rien à voir avec eux, même s’il les rencontrait tous les soirs à la trattoria. Il disait : « Parmi ces gens qui m’entourent, la seule chose qui me console est de savoir que dans cent ans ils ne seront que des squelettes, et c’est ça qui me les rend supportables ».

Pasolini a souvent fait scandale à cause de sa sexualité avouée, en parlait-il avec vous ?

Quand on parlait de sexe, il me disait qu’il fallait distinguer l’amour, qui est une chose qui peut arriver une fois dans la vie, et le sexe qui est un problème de tous les jours mais qui n’a rien à voir avec l’amour. Il m’a dit qu’il avait été obsédé par ce problème depuis l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Et comme lorsqu’il me disait cela il avait presque cinquante ans, j’ai pensé que c’était un problème qu’il avait, dans un certain sens, dépassé, et que ce n’était plus actuel pour lui.

Descente en enfer

A-t-il fait des déclarations dans la presse à ce sujet ?

Il y avait un contraste entre ce qu’il disait dans les interviews et ce qu’il me disait sur ce sujet. Je n’étais pas tellement sûr que les explications qu’il me donnait étaient sincères. Je lisais à l’époque des choses écrites par lui ou dites par lui dans des interviews, qui ne correspondaient pas à l’impression qu’il me donnait ; j’étais porté à prendre plutôt au sérieux ce qu’il me disait, ce qu’il me laissait entendre dans le contact direct, et à penser que quand il écrivait, il exagérait.

Qu’écrivait-il précisément ?

Il disait que toutes les nuits, il descendait en Enfer et qu’il remontait à la surface le matin. Mais qu’à chaque fois il ne savait pas s’il en ressortirait vivant... Je pensais que c’était une manière tout à fait littéraire de s’exprimer et je n’arrivais pas à réaliser que la personne que je connaissais et que j’aimais bien, était véritablement assez folle pour faire ça sans prendre la moindre précaution, comme cela semble normal pour chaque homme qui aime la vie...

La mort de Pasolini m’a fait changer d’avis, évidemment. Cette tragédie m’a laissé avec la douleur de son départ, mais aussi avec le remords de ne pas avoir compris à ce moment-là dans quelle situation véritable il se trouvait.

Comment conclure ?

Je voudrais conclure en disant qu’il m’a apporté trois choses. La première est qu’il faut avant tout regarder la réalité, et surtout la présence de ceux qu’on ne remarque pas immédiatement. Il m’a dit « on ne regarde vraiment que ce que l’on veut voir, mais il faut savoir regarder ce qu’il y a de vraiment important ». La seconde, c’est qu’il faut accepter les contradictions de la réalité à partir de la réalité intérieure. Il y avait un tas de contradictions en lui qu’il acceptait avec une certaine complaisance et aussi une certaine « lacération », qui l’ont conduit jusqu’aux dernières conséquences. Mais peut-être faut-il parler de ce sujet avec une certaine modération. La troisième est que le désespoir n’est pas un mot du dictionnaire, qu’on emploie dans un sens transposé, mais que c’est une réalité.

Entretien extrait du film de Ludwig Trovato.

Production : Maison de la Culture de Reims

Art press n°84, septembre 1984.

ZOOM : cliquer sur l’image.

La critique de l’avant-garde

C’est en 1966 que Pasolini intitule l’un de ses articles critiques : La fin de l’avant-garde. Pièce centrale d’un vaste dispositif polémique (notamment dirigé contre la « néo-avant-garde » italienne, Sanguineti, Balestrini, etc.). Plusieurs éléments à retenir dans cette attaque frontale :

1) L’avant-garde littéraire, selon Pasolini, réduit à une opposition simple (langue vivante contre langue morte) une situation linguistique complexe (persistance dans l’italien d’une sédimentation historique différenciée : dialectes, langue populaire, « langue moyenne » écrite, littéraire ou bureaucratique, etc.) et mobile (ensemble en voie de nivellement, d’homogénéisation) ; à la négation abstraite de l’avant-garde, il oppose le jeu baroque sur l’hétérogénéité des registres (Gadda) ou son propre traitement du « style indirect libre » (en référence à Dante) ; il constate, à partir de là, que les textes de l’avant-garde (même « poundiens », greffés de citations, de langues étrangères) produisent en fait une sorte de mise à plat des énoncés et, par là, de neutralisation du sens, — leur unique sens, selon lui, est de connotation : celui d’une « lutte antibourgeoise » purement linguistique, abstraite.

2) Une analyse de ce que pourrait être la motivation inconsciente du parti-pris abstrait des avant-gardes : derrière leur façon de prendre pour cible, de façon anachronique, le naturalisme, Pasolini croit pouvoir déceler une pure et simple « terreur à l’égard de la réalité ».

3) Une remise en cause de l’idéologie de la « mort de l’auteur » (en lisant un texte d’avant-garde, selon Pasolini, on n’apprend rien de celui qui l’a écrit, sinon que c’est un « littérateur » : « Et c’est ainsi que se perpétue l’ancien, l’irrémédiable classicisme de la littérature italienne »). Phénomène qu’il relie au fait que les positions révolutionnaires affichées par les avant-gardes s’accommodent très bien d’un conformisme « bourgeois » dans le mode de vie, la sexualité (leur subversion proclamée est vécue « dans la conscience, non dans le corps »).

4) Une critique du progressisme idéologique des avant-gardes (la mythologie selon laquelle elles « préfigureraient » l’avenir, alors qu’elles ne sont, pour lui, qu’un symptôme de l’uniformisation technocratique moderne) ; d’où l’accusation : les positions avant-gardistes ne seraient en fait que le prolongement de la vieille stratégie de l’engagement (il parle de leur « néo-jdanovisme »), — même postulats (croyance au Progrès, lutte entre Révolution et Réaction), alors que la situation « anthropologique » nouvelle enregistrée (triomphe de la norme, de l’uniformité) devrait impliquer un changement complet de stratégie (passage des valeurs de Révolution aux valeurs de Résistance).

L’anticipation

Au-delà de ce qu’il peut y avoir de local (particularités de la situation linguistique italienne) ou de daté (certains restes de marxisme) dans ces positions, — bien voir ici à quel point Pasolini est précurseur, à quel point nous pouvons aujourd’hui nous reconnaître dans cette analyse critique. Y compris, d’ailleurs dans l’alternative esthétique qu’il oppose aux mythologies d’avant-garde : conception de l’art comme exploration du non-dit des discours communautaires ou des idéologies officielles ; reprise en charge d’une longueur d’onde historico-culturelle ancienne, « pré-bourgeoise » ; réévaluation de la force de scandale du Christianisme face à la nouvelle doxa laïque, désacralisatrice ; traitement du « langage des corps », rôle clé de la figuration sexuelle, etc...

Mais le plus étonnant, c’est sans doute la façon dont Pasolini a pu prévoir la « réaction » que le radicalisme des avant-gardes ne pouvait, selon lui, manquer de susciter :

« Lorsque le message, écrit-il, excède certaines limites de transgression du code, il fait naître automatiquement la nostalgie du code ». Regardons autour de nous (peinture, théâtre, musique, littérature) : cette « nostalgie du code », nous y sommes.

La nostalgie

L’avant-garde a toujours considéré la nostalgie comme un sentiment douteux (voir, par exemple, à quel point Boulez récuse la nostalgie de façon absolue, comme quelque chose d’intolérable). Pasolini, lui, à l’inverse, ose revendiquer pleinement la nostalgie. D’abord, parce qu’à une époque où la modernité commence à être perçue comme facteur d’interdits, de normes, de références obligées et exclusives (donc, de conformisme), il réclame le droit de ne pas être « absolument moderne ». Ensuite, parce que cette nostalgie (même très largement « imaginaire » : nostalgie du Maternel, de l’innocence perdue, d’un monde sans péché) est précisément ce qui vient perturber, troubler l’idéologie progressiste (en ce sens, ce que Pasolini va chercher dans la nostalgie du Frioul, du monde rural, etc., n’est pas très différent de ce qui l’attire dans le Tiers Monde ou dans le sous-prolétariat des borgate romaines : une façon d’échapper à l’Histoire, et à ses prétendus impératifs). On pourrait distinguer, sur ce point, Pasolini et Visconti : la nostalgie viscontienne s’attache aux signes de la Décadence, elle a besoin du Progrès pour se complaire dans son envers ; celle de Pasolini, au contraire, ignore la logique du progrès et de la décadence, elle postule un monde trans-historique ; elle se porte, non sur ce que l’Histoire a condamné, mais sur ce qu’elle a écarté. Le coup de génie de Pasolini : avoir, à partir de là, su transformer la nostalgie en force critique.

Le « cinéma de poésie »

Il arrive de plus en plus souvent d’entendre dire que Pasolini aurait été d’abord « un poète qui fait du cinéma ». Formulation ambiguë : d’abord, à cause des connotations, aujourd’hui, du mot « poète » (indice d’une pression maternelle) ; ensuite, parce que cela pourrait laisser planer un doute sur les capacités techniques ou stylistiques de Pasolini en tant que cinéaste (il faut affirmer, au contraire, son extrême importance sur ce point : son art du plan, dans la grande lignée de Dreyer, de Mizoguchi, sa façon de traiter les visages comme des paysages, de se réapproprier la grande tradition figurative picturale ; son art du montage, — la progression dramatique « freinée », les plans toujours « un peu trop longs », comme pour inciter le spectateur à voir au-delà de l’immédiatement visible, à intégrer dans sa perception de l’action des moments de pure contemplation, etc.) ; enfin, parce que Pasolini lui-même ne parle pas d’un « cinéma de poète », mais d’un « cinéma de poésie » (passage du cinéma à l’« écriture » filmique), — sa référence, ici, est Dante, soit un art d’interprétation et d’auto-interprétation permanente, — le contraire exact, pour lui, de la mythologie romantique du poète.

L’important est moins, sans doute, la conception sémiologique que Pasolini pouvait se faire du cinéma (de Christian Metz à Gilles Deleuze, on a pu lui reprocher de l’avoir trop directement calquée sur la linguistique structurale), que ce qu’il indique lui-même : « La réalité est un langage. Il s’agit bien de faire la "sémiologie du cinéma" : c’est la sémiologie de la réalité qu’il faut faire ! Le cinéma, c’est la langue écrite de cette réalité comme langage ». Autrement dit : l’unité minimale du cinéma n’est pas le plan (ce pourquoi le cinéma n’est pas un « code »), mais le référent réel de ce plan, — et ce réel est toujours déjà en position de signifier (ainsi, ce qui signifie le fascisme, dans Salo, ce n’est pas seulement l’action, la situation ou les discours, mais tout aussi bien les visages, les voix, les corps, les mouvements, le décor, — et cela se perçoit d’un seul coup, directement). Si « code » il y a, c’est le code de la réalité, que le cinéma déchiffre au moment même où il le montre. Or, cela n’induit aucun réalisme, mais le contraire même : rien n’est « naturel », tout est langage, la vie est une « représentation », un plan-séquence ininterrompu.

Ainsi, il n’y a pas pour Pasolini du réel d’abord (naturel, muet), et ensuite du langage (cinématographique) pour le refléter, de façon naturaliste ou réaliste ; mais pas non plus de coïncidence immédiate entre le réel et le cinéma (comme, par exemple, dans le cinéma underground, dans l’usage warholien du plan-séquence, qui neutralise la représentation par son propre excès, dans une sorte de degré zéro de l’écriture cinématographique) ; il s’agit plutôt, pour lui, de considérer que le « réel » est toujours déjà un langage (verbal et non-verbal, langage du « corps », des « choses »), et que le cinéma n’a de sens qu’à être un langage au second degré : non pas un métalangage (le cinéma est par nature iconique, il ignore l’abstraction), mais une écriture, justement, — c’est à-dire une sémiologie concrète en acte.

Catholicisme

Pasolini n’était pas, au sens strict, « catholique » (il ne croyait pas, se méfiait a priori de toute Eglise). Mais l’insistance, chez lui, de la référence chrétienne (de L’Evangile selon saint Matthieu au scénario du Saint Paul) interdit qu’on en fasse pour autant un pur et simple « laïc », — et encore moins, malgré la rumeur, un « païen ».

Ce que l’on repère, dans son rapport tendu, ambigu, au christianisme, c’est plutôt :

1°) une critique très nette du « laïcisme fanatique » qui n’est guère, pour lui, qu’une autre religion, portant en elle les formes « les plus arriérées » de la religion qu’elle croit dépasser (voir la polémique avec l’intelligentsia parisienne « éclairée », de Sartre à Cournot, — elle qui n’a rien compris à son Evangile, et à qui il règlera ses comptes dans ce petit chef-d’œuvre anti-rationaliste qu’est Uccelacci et Uccellini).

2°) un attachement non dissimulé à certaines valeurs éthiques et esthétiques du catholicisme (« J’ai construit moi aussi, avec mes ancêtres, les églises romanes, gothiques, baroques ; elles font partie de mon patrimoine à la fois par leur signification et par leur forme ») : attachement dont il reconnaît la valeur « historique », « héritée », mais, précise-t-il, « librement » vécu.

3°) Une accentuation finale : à l’époque où il perçoit que le triomphe du nivellement, de la norme, de la « consommation », repose sur des valeurs purement laïques, désacralisatrices, et que du coup le Pouvoir n’a « plus besoin » de l’Eglise, il voit dans cette situation l’occasion pour l’Eglise de retrouver une valeur d’opposition, de résistance, de renouer avec l’ancienne « lutte de la Papauté contre l’Empire ». C’est tout le sens de son Saint Paul : ressusciter la valeur de scandale du discours paulinien (dans sa « folie » et sa « sainteté ») en le confrontant au monde moderne, à son conformisme, à ses stéréotypes intellectuels, à son « progressisme » convenu et uniformisateur.

A noter : la manière dont cela passe dans son art même ; dans sa façon d’avoir bouleversé l’image conventionnelle du Christ (L’Evangile), de lui avoir restitué une violence oubliée par la tradition, une image scandaleuse, « populaire », anti-sulpicienne au possible ; ou encore : dans sa façon d’avoir indissolublement mêlé (Théorème) les deux registres de la grâce et de l’obscénité (comme s’il fallait la conjonction de ce double excès, vers le Ciel et vers l’Enfer, pour arracher le monde à la norme, à l’aliénation). Il faudra bien un jour revenir en détail sur I’« affaire » qu’a constitué l’attribution à Théorème du Prix de l’Office Catholique du Cinéma. Contentons-nous pour l’instant de saluer ces Jésuites (au premier rang desquels le Père Marc Gervais) qui emportèrent la décision, fidèles en cela à la tradition (« baroque », si l’on veut) de traitement du mal par le mal, indiquant par là que la grâce ou la sainteté pouvaient aussi être figurées à travers l’obscénité...

L’abjuration

Barthes, on le sait, se réclamait de Pasolini pour revendiquer, comme lui, le droit à I’« abjuration » : le droit d’un intellectuel ou d’un artiste à se retourner contre lui-même, à « passer ailleurs », dès lors que ce qu’il a un jour avancé comme une position subversive se trouve récupéré, digéré, intégré à l’opinion commune, à la doxa. Soulignons ceci : ce n’est pas un hasard si Pasolini emploie précisément ce terme d’ « abjuration », avec toutes ses connotations, — façon d’indiquer qu’il ne s’agit pas de se renier, de « changer d’opinion », de se livrer à une palinodie, mais bien, plus profondément, de sortir d’une hérésie.

L’abjuration pasolinienne : il y a eu un moment où il « croyait » à des valeurs terrestres positives (à ce qu’il percevait comme le négatif du monde « paternel » et « bourgeois » : le Maternel, le Barbare, le sous-prolétariat, le Tiers-Monde, etc) : utopie d’une innocence, d’un paradis perdu, d’une sexualité non coupable, d’un monde sans péché (ce qu’il évoque dans sa Trilogie de la Vie). Et puis, à un moment (qu’il métaphorise comme moment de la « Disparition des Lucioles »), aucune utopie n’est plus possible : les sous-prolétaires des borgate se sont mis à avoir honte de leurs codes anciens, à vouloir ressembler à des étudiants, le Tiers-Monde se moule dans le modèle unique, uniformisateur, etc : c’est « l’ordre dégradant de la horde », le « nivellement brutalement totalitaire du monde ». Le sexe, du coup, cesse d’être une valeur de scandale, — il est absorbé, toléré, intégré à l’univers du conformisme, il n’est plus tabou (donc, plus sacré). Rien d’autre à faire, dès lors, que de postuler, par un renversement radical, que le sexe est lié au Mal ; c’est cela, au fond, le lien entre Salo et Saint Paul : l’abjuration de toute conception innocente et positive du sexe, la réaffirmation (scandaleuse pour l’espèce) du Péché Originel.

Photo : Fédération française des ciné-clubs. ZOOM : cliquer sur l’image.

L’homosexualité

Sans doute faut-il cesser d’emphatiser l’homosexualité de Pasolini : façon commode de le ramener à une famille, à un groupe, lui pour qui la sexualité n’avait de sens qu’à être facteur d’individuation. « Ce n’est pas tant l’homosexuel, dit-il, qu’ils ont toujours condamné que l’écrivain sur qui l’homosexualité n’a pas eu de prise comme moyen de pression, de chantage à rentrer dans le rang ». La sexualité, pour Pasolini, vaut pour

« sortir du rang », non pour reconduire des appartenances ; elle est strictement singulière, irréductible à tout classement pauvrement « binaire » (homo /hétéro ) uniquement fondé sur le « choix d’objet ».

Tout l’intérêt de Pasolini, c’est plutôt d’avoir montré l’homosexualité là où elle ne se dit pas. C’est la démonstration de Medée — le passage du monde ancien (matriarcal, magique, sacrificiel, mythique) au monde nouveau (celui du patriarcat, de la cité, du logos ou du « nouveau sacré », de la fratrie) : alors que la Mère archaïque est reléguée hors des murs de la Cité, nous voyons la ronde heureuse des hommes, sur le Campo Santo de Pise, investie par une complicité et une tendresse clairement sexuelles. Ce que Pasolini, ici, aura fait voir : que l’homosexualité est en fait le principe du lien social tout entier.

Communisme

Il faut cesser aussi de faire de Pasolini un « communiste égaré », un membre un peu turbulent — et mal compris — de la Grande Famille. Il faudrait dire, plutôt : Pasolini, figure du dernier type de rapport possible entre un intellectuel et le communisme : par certains côtés encore dedans (l’attachement quasi irrationnel au P.C.I., comme s’il fallait préserver à tout prix un pôle positif, même imaginaire, dans la débâcle, afin d’empêcher le diagnostic d’être intolérable), par d’autres complètement dehors (au-delà de la limite de l’ancienne rationalité politique, à I’écoute de tout ce qui l’excède, acharné à saper le socle même — « progressiste » — sur lequel le communisme est fondé). Contradiction poussée jusqu’au bout, avivée, exaspérée jusqu’au moment où ça ne peut plus que se renverser.

Pasolini, en somme (et peut-être malgré lui, sûrement malgré lui) aura détruit la logique communiste de l’intérieur : par son refus des valeurs d’ « engagement » et de « rationalité », son insistance sur l’ambiguïté, l’irrationnel, l’attachement au passé ; par sa réaffirmation de valeurs chrétiennes ; son irrespect total envers les « tabous culturels du communisme italien (Gramsci, Brecht, Strehler) ; par son intérêt pour les classes et groupes sociaux dépréciés par la tradition marxiste ou léniniste (la paysannerie, le sous-prolétariat, le Tiers-Monde ; son « abjuration » finale, enfin, sa dénonciation du « conformisme des progressistes » — le moment où il ne s’agit plus, en somme de faire (collectivement) la Révolution, mais de résister (au nom de l’individu, de Singularité) à l’uniformité, à la transformation de l’humanité tout entière en petite-bourgeoisie (d’où ses polémiques très violentes avec les intellectuels progressistes classiques — Moravia, Eco, Calvino —, avec les responsables culturels du P.C.I. notamment Ferrara).

Son actualité : l’alliance maintenue jusqu’au bout de pessimisme et de rébellion, — façon dont, pour lui, à la fin, I’« humour » (avec tout ce qu’il implique d’absence d’illusion) avait « remplacé l’espérance ».

Le corps

Un point essentiel, chez Pasolini : le déterminant (y compris dans les analyses, les décisions, les prises de position) que joue chez lui la sensation, la perception purement physique. S’il récuse la néo-avant-garde, ce n’est pas seulement pour des raisons idéologiques ou esthétiques, c’est aussi parce que le corps des écrivains d’avant-garde révèle irrésistiblement leur conformisme « bourgeois » ; s’il postule le triomphe d’un nouveau totalitarisme indolore, d’une uniformisation généralisée, ce n’est pas d’abord à la suite d’une analyse sociologique, c’est parce qu’il a perçu que les corps et les comportements du peuple, autrefois différenciés, tendaient à s’homogénéiser ; s’il désespère, à la fin, du sous-prolétariat des banlieues (où il trouvait auparavant la séduction de la « barbarie » et de I’« innocence »), ce n’est pas pour des raisons politiques (pas parce que les ragazzi auraient cessé d’être « révolutionnaires »), c’est parce qu’ils se sont mis à vouloir ressembler à des étudiants (d’où l’uniformité gestuelle et vestimentaire, le « conformisme des cheveux longs », l’expression blasée des visages, l’invasion de la vulgarité), — c’est parce qu’ils ont, tout simplement, cessé d’être désirables.

On pourrait certes se méfier d’un tel primat accordé à la « sensation », au critère physique ; y redouter, même, quelque chose qui pourrait ressembler, par certains côtés, au racisme (fonder un système d’exclusion sur des caractéristiques corporelles, sur la réduction des sujets à une « apparence » physique, référée à une « nature »). Mais cela n’a en fait rien à voir avec l’attitude pasolinienne : puisque pour lui, le corps ne renvoie justement pas à une nature, mais à tout un arrière-plan strictement culturel, historique (il s’agit de repérer des codes derrière les apparences ou les comportements, et des idéologies derrière ces codes) ; tout son art (comme chez Proust, ou Musil) consiste à partir d’une « petite sensation », pour en remonter le fil des connotations, des ramifications : aptitude à condenser dans la perception directe, immédiate, tout un système de déchiffrement, toute une « sémiologie ».

D’où cette leçon, définissant presque un critère de comportement (leçon « scandaleuse » pour une certaine rationalité, — mais c’est précisément de cette rationalité-là qu’il faut sortir) : qu’il n’y a pas de liberté là où les corps ne sont pas désirables.

L’impureté

Il reviendra à Sanguineti, on le sait, d’avoir, en guise d’hommage funèbre, craché sur le cadavre, exprimé une dernière fois la haine de l’intelligentsia « progressiste » envers Pasolini : « Se séparer de lui, écrivit alors Sanguineti, c’est (...) se séparer de notre passé » ; et de lui reprocher sa « confusion entre l’art et la vie », sa « culture pathétique, rhétorique, impure ». Passons sur l’indécence, pour le moins, de tels propos, alors que Pasolini venait d’être assassiné, supplicié. Il reste ceci : notre passé, aujourd’hui, ce serait plutôt Sanguineti, et ce qu’il représente ; ce qui nous retient par contre chez Pasolini, ce qui fait de lui un exemple étonnamment contemporain, ce pourrait bien être cette « impureté » que l’avant-garde ne supportait pas.

Giotto, « Vie de saint François. La mort du saint ».

ZOOM : cliquer sur l’image.

pour Laura Betti

(Eperdus autour de la couche de Saint François, de jeunes moines le pleurent : chacun d’eux a la bouche collée contre l’un des stigmates, à chaque main, à chaque pied. Et, sur le flanc droit du saint, un jeune moine a glissé dans la plaie deux de ses doigts afin d’en sonder la profondeur : afin que le signe soit reconnu comme s’étant inscrit dans la chair. Afin que le signe ne soit pas signe seulement mais porte avec lui ce qu’il désigne, la plaie que le soldat fit au flanc du Christ).

(Eperdus autour de la couche de Saint François, de jeunes moines le pleurent : chacun d’eux a la bouche collée contre l’un des stigmates, à chaque main, à chaque pied. Et, sur le flanc droit du saint, un jeune moine a glissé dans la plaie deux de ses doigts afin d’en sonder la profondeur : afin que le signe soit reconnu comme s’étant inscrit dans la chair. Afin que le signe ne soit pas signe seulement mais porte avec lui ce qu’il désigne, la plaie que le soldat fit au flanc du Christ).

Sur la nature du signe

S’il fallait essayer de dire ce qui traverse et travaille l’œuvre de P.P. Pasolini — son œuvre romanesque, son œuvre poétique, sa réflexion sur l’image comme son théâtre —, ce serait sans doute l’interrogation (la plus féconde et la plus moderne qui soit) sur la nature du signe. La pensée « naturalisante », le « sens commun » identifient la chose et le signe, et tendent à renaturaliser les signes dans un retour permanent aux « choses mêmes ». Mais la pensée sémiologique traditionnelle, née de Saussure, dissocie radicalement le signe de son référent — si radicalement même qu’il a pu s’y greffer les notions d’arbitraire (ou de convention) : on peut dire que toute la pensée contemporaine s’est bâtie sur l’écart du signe et du référent. A l’une des extrémités de la chaîne, la résistance cratylienne, qui n’admet pas que le poète doive vivre la séparation des mots et des choses, et qui tente de restaurer, contre l’évidence et contre le raisonnement philosophique, une impossible réconciliation de la langue et du monde. A l’opposé, les conventionnalistes irréductibles agencent, parallèlement à la marche du monde, des systèmes clos, immanents, des simulacres, qui possèdent leur sémantique propre, leur lexique, leur grammaire et n’ont avec un monde qu’ils ont définitivement quitté, que des rapports d’exclusion réciproques.

Le théâtre est par excellence aujourd’hui le lieu de cette division : du naturalisme post stanislavskien au constructivisme abstrait, la signification n’y trouve que rarement un statut d’équilibre, qui consisterait à articuler le signe et la chose. Le signe étant l’absence de la chose qu’il remplace, mais n’ayant de valeur que parce qu’il en parle ou parce qu’il y renvoie. N’est signe que ce qui désigne : dans une parole qui l’atteste et le confirme. En suggérant que le théâtre devrait être comme un bûcher d’où les suppliciés émettent des cris, Artaud tente de rompre cette alternative (ou bien le signe, ou bien la chose) et propose d’unifier la signification en réunissant la douleur (qui est souffrance du corps, corps qui souffre) et le discours qui articule les cris (corps qui se plaint). C’est en cela que les pro positions d’Artaud pour un théâtre de la cruauté dégageraient plutôt de nouvelles manières de filmer que de nouvel les manières de mettre en (sur une) scène. Car l’image cinématographique résout en une illusion consentie l’aporie des autres systèmes de signes : les signes que nous voyons sur l’écran sont les choses mêmes puisque ce sont des images, et que les images sont des choses sécables, découpables mais réductibles analogiquement aux lambeaux de réel qu’elles entendent redoubler.

Une sémiologie du monde

C’est ce qu’a bien senti Pier-Paolo Pasolini lorsque, s’interrogeant sur la nature du signe iconique, il propose de lui substituer la notion d’image-signe, rappelant (et s’attirant alors les foudres d’Umberto Eco) qu’il ne peut y avoir de sémiologie de l’image qui ne soit en même temps une sémiologie « du monde ». Que tout cadrage inclut et suppose un « avoir-été là » — lui-même, évidemment, interprétable comme système social, historique des signes. Dans l’image cinématographique (et photographique, qui atteste que quelque chose a été dans l’ordre de l’existence, ainsi que le rappelait Roland Barthes dans La Chambre Claire), on peut s’assurer d’une articulation nécessaire et indéniable du signe et de la chose. Il n’en va pas de même dans les systèmes non analogiques, où il faut sans cesse rappeler que le signe ne vaut pas en tant que tel, mais par ce qu’il désigne ; où il faut sans cesse combattre la séparation du signe et de la chose, et la compenser. Rien ne peut mieux le faire que la parole de l’autre, qui l’atteste et me le confirme, comme celle de la mère soutenant l’enfant au miroir. Chaque signe est alors comme sont les symboles de l’Eucharistie, qui ne valent qu’en tant que le célébrant m’assure de leur valeur. Ceci est, et n’est pas, de la pâte sans levain ; ceci est et n’est pas, du vin : « Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». La pensée théologique est une pensée sémiologique cohérente : et tout sombrement athée qu’il ait pu être, Pier-Paolo Pasolini en est totalement inspiré : sous peine d’être « la chose même » ou « pure manipulation de formes », l’art ne peut être que néo-platonicien.

Cela entraîne des conséquences incalculables. La beauté douloureuse de l’oeuvre de P.P. Pasolini vient de ce qu’il l’a conçue comme une passion : sa « différence », son « essere diverso ». « Essere diverso » est en effet le statut du signe, du mot ; la communication est ce qui peut abolir la coupure, à condition qu’elle soit encore possible. Si les conditions sont telles que le signe puisse être référé à la chose, à quelque chose. La terreur qui habite Pasolini est celle de l’aphasie, qui nous guette, du moment où, du jour où, nous sommes coupés du lieu, du système, du sol, où la communication était possible, où la communication n’était pas un simulacre technique. Les adolescents romains dont la communauté a été brisée par le monde moderne et la « langue froide » de la communication médiatique se sont vus réduits au silence et à la délinquance : ils sont devenus, dit Pasolini, « aphasiques et criminaloïdes ». Et si l’Italie elle-même lui paraît menacée de mort par la mort des langues particulières, il n’y a là rien qui puisse être confondu avec des revendications régionalistes : c’est que la langue « abstraite », « froide », des écrivains du Nord (voir ses célèbres polémiques avec ltalo Calvino) ne peut assurer la permanence d’un sol culturel sur lequel l’échange s’enracine.

Voix à l’orée de la parole

Orgia pose sur cette question un doigt brûlant. Si les personnages nous apparaissent engagés dans un processus de mort qui entraîne leur corps à une destruction réciproque, c’est qu’il s’agit d’abord de restaurer une communication perdue. Dans la première partie de la pièce se déroule la plus émue des réminiscences : l’homme et la femme échangent à propos de leur enfance (où tous communiquaient et où pourtant

« personne ne parlait » : « Nessuno parla va ») une série d’évocations d’une beauté confondante : silence des montagnes sous le soleil levant, villages écrasés dans la poussière, odeur du moût des vendanges, communauté du travail et des échanges humbles, archaïques. Les voix sont à l’orée de la parole, en-deçà de la communication, le lieu où le signe à peine séparé du corps prépare à l’homme un passage assuré vers l’autre. Ce lieu s’étant perdu, que nous reste-t-il ? Seul le geste brutal, qui endommage la chair et y laisse des traces bleuâtres ou sanglantes et, par delà l’échange froid du langage véhiculaire des grandes villes, restaure une communication analogique. Le signe qui saigne renoue la communication dans le sang, mais celle-ci est condamnée, mortelle. La femme sur laquelle l’homme écrit ce langage (dans la langue de Salo, ou de La Colonie pénitentiaire) échappe à son bourreau et tandis que celui-ci s’évanouit dans ses vomissures, elle s’enfuit en emportant le corps de ses enfants qu’elle a tués ; l’homme renouvelle sa tentative sur une pauvre putain des faubourgs qui lui échappe à son tour. Et il finit par se pendre, ayant revêtu les vêtements de la femme, signe si aisément interprétable de sa différence.

Ce qui semble avoir plongé dans la stupeur la pensée sémiologique (et peut-être le structuralisme) c’est d’avoir constaté à quel les apories nous conduisait une théorie de la communication fondée sur l’articulation machinique (et l’échange machinal) d’objets signes, nous réduisant au statut d’îlots monadiques reliés par des systèmes désuets de télégraphes. La pensée douloureuse de P.P. Pasolini nous avertit qu’il n’y a pas de communication (ni de « théorie de la communication ») si elle ne se fonde sur le mouvement qui jette un sujet mortel vers un autre sujet mortel : pas d’échange qui ne soit un appel vers l’autre et un rappel de son existence. □

Ecrivain, Danièle Sallenave est aussi traductrice des écrits de Pasolini, notamment de La divine mimesis (éd. Flammarion) et d’Orgia, pièce de théâtre qui ne sera malheureusement présentée qu’en italien au Festival d’Automne.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?