Nous venons d’apprendre la mort de Frédéric Badré le 5 avril 2016. Il avait cinquante ans. Le 17 mars, à 12h33, Frédéric Badré signalait sur sa page facebook que la nrf venait de publier un extrait de son prochain livre L’intervalle.

Il y a deux ans, Frédéric Badré se demande s’il n’a pas de légers problèmes d’élocution et voit poindre la même interrogation dans le regard de ses proches. Après les tâtonnements de la médecine générale, le verdict des spécialistes tombe : maladie de Charcot appelée désormais SLA, une maladie neurodégénérative dont la cause est inconnue, dont la guérison est impossible, mais dont les médecins peuvent décrire à l’avance et par le menu l’évolution fulgurante et l’issue fatale, sauf à bénéficier d’une miraculeuse stabilisation.

Aujourd’hui Frédéric Badré s’exprime difficilement, il n’a quasiment plus l’usage de ses bras atrophiés, et la faiblesse musculaire de ses jambes ne lui permet plus de circuler librement.

Pourtant il se sent en "grande santé". De manière relative, s’il observe ses congénères assoupis dans une quête de bien-être qui ne parvient pas à les libérer de la peur de la mort. Et de manière absolue, s’il ausculte en moraliste le rapport entre un corps à la dérive et un intellect indemne. Ici, il agence souvenirs d’enfance ou littéraires, choses vues, anecdotes, avec une seule volonté : faire coexister deux narrateurs, l’homme malade et l’homme sain. Il avance comme un explorateur à la découverte de la maladie, redessine les contours d’un nouveau monde, pour découvrir, enfin, que dans cette immobilité nouvelle, dans cette façon autre d’exister, on se sent plus vivant que jamais. Editions du Seuil.

Pourtant il se sent en "grande santé". De manière relative, s’il observe ses congénères assoupis dans une quête de bien-être qui ne parvient pas à les libérer de la peur de la mort. Et de manière absolue, s’il ausculte en moraliste le rapport entre un corps à la dérive et un intellect indemne. Ici, il agence souvenirs d’enfance ou littéraires, choses vues, anecdotes, avec une seule volonté : faire coexister deux narrateurs, l’homme malade et l’homme sain. Il avance comme un explorateur à la découverte de la maladie, redessine les contours d’un nouveau monde, pour découvrir, enfin, que dans cette immobilité nouvelle, dans cette façon autre d’exister, on se sent plus vivant que jamais. Editions du Seuil.

« En juin 2012, on me diagnostique une SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Toute ma vie est modifiée, emportée par cette maladie dégénérative qu’on ne sait pas guérir. Seule solution peut-être : les artefacts, ces robots qui suppléent les muscles défaillants et qui me propulsent à la pointe de l’humanité 2.0. J’ai voulu comprendre ce que la SLA signifiait pour moi, mais aussi ce qu’elle disait de mon temps. Dans ce livre, j’apporte le point de vue décalé d’un artiste et d’un écrivain. Je raconte mes antidotes. En somme, je propose mon bon usage de la maladie. »

Frédéric Badré, atteint de la maladie de Charcot :

« Mon corps se suicide »

A la maladie de Charcot, incurable, qui a pris possession de lui, l’artiste et écrivain Frédéric Badré oppose un formidable antidote : la littérature. Sa Grande Santé en témoigne.

Sa main, légère et silencieuse, fait danser sur le Canson un crayon gras qui s’étonne de ne plus être indolent. Apparaît soudain le profil du Tintoret, le visage d’une enfant ou une bribe de ville. Frédéric Badré, dessinateur inné, est aussi un "littérateur" — comme on disait jadis — épris de lectures rares et exigeant avec sa plume. En juin 2012, trois lettres se sont dressées devant lui, aussi frustes que sa vie d’esthète est raffinée : SLA. La sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de "maladie de Charcot", détruit les neurones du système nerveux central et dissout les muscles.

Dans La Grande Santé, dont L’Express publie des extraits, il raconte l’évolution de la maladie et de sa propre vision du monde, la brutalité mécanique de la médecine et le gymkhana administratif qui attend le malade. Frédéric Badré est un membre éminent du collectif Ligne de risque, qui créa la revue du même nom autour d’une ambition : penser le néant.

Extraits

Au milieu du séjour, le Dr B. m’a prévenu : je devais m’attendre à une maladie "sérieuse". Elle a utilisé ce mot. Sous le coup, une sensation de vertige m’a étourdi, j’ai dû m’allonger sur le sol pour ne pas tomber dans les pommes. Me voilà sur le dos, par terre, les pieds posés sur un siège et le Dr B. comme dressée au-dessus de moi, me regardant l’air embêté. Croyant à un malaise, deux infirmières se précipitent. "Non, non, rien de grave, je vais me relever." Et, là, je fixe le Dr B. et, tel un gisant, je lui dis dans un souffle qu’il me reste donc peu d’années à vivre. Son visage se décompose : "Mais... je n’ai jamais dit ça !" [...]

Vers sept heures, le premier effort de la journée consiste à lever mon bras pour éteindre le réveil. Mon poignet affaibli rend la manoeuvre incertaine. Il est rare que je parvienne à faire glisser le curseur du premier coup, d’autant plus que mes doigts refusent de se décrisper. A cet instant, prudence !

"Toutes mes forces coulent vers le néant"

J’aime dormir en chien de fusil. Au réveil, je dois m’étirer. Mais, si je n’y prends pas garde, des crampes soudaines vont contracter mes mollets et parfois la plante des pieds. Dans ce cas, la journée commence par des contorsions pour calmer la vive douleur. Depuis le début, la SLA attaque mon corps par les épaules. Quelques mois avant le diagnostic, il m’arrivait de casser un verre en voulant saisir un objet à table. Au lieu de passer par-dessus, ma main venait le percuter, à ma grande stupéfaction. Déjà, mon bras droit n’obéissait plus parfaitement aux ordres que mon cerveau lui adressait. [...]

Tous les jours je dois imaginer de nouveaux stratagèmes pour réaliser les gestes les plus simples, comme me relever d’une chaise ou porter un verre à ma bouche. Tout le monde vieillit et il est à craindre que tout le monde doive un jour mourir. La différence avec moi, c’est que la SLA m’oblige à endurer ce mouvement impitoyable. Mon corps se suicide. [...] Le cerveau ne reste certainement pas inerte. Il cherche en permanence à compenser à gauche ce qui a été perdu à droite. Mais le mouvement d’affaissement général emporte tout. La tête, pour rester saine, doit laisser le corps s’affaisser. Mes forces s’amenuisent et je n’ai plus de nuit réparatrice. [...] L’impression de voir toutes mes forces couler vers le néant avec la vitesse d’un sablier qu’on renverse. [...]

Cerise sur le gâteau, ma tête repose sur un oreiller inondé de bave, ce que les médecins appellent l’hypersalivation. Doux euphémisme ! Le Dr L. a bien évoqué la possibilité d’opérer les glandes salivaires, mais je préfère pour l’instant mettre quelques gouttes de teinture de belladone sous la langue après chaque repas. La tête de mort sur l’étiquette est au moins aussi terrifiante que le "Fumer tue" sur les paquets de cigarettes. De la maladie, ou du bon usage des poisons...

"Je ne dois espérer aucun miracle"

[...] Ma langue, de moins en moins mobile, rend de plus en plus inaudibles mes propos. Surtout, l’hypersalivation s’accentue. Une véritable cataracte ininterrompue de bave. Je bave en marchant. Je bave en parlant. Je bave tout le temps. Le clapet qui d’ordinaire empêche les aliments d’aller dans les poumons se ramollit, de sorte que bien souvent un filet de bave s’infiltre et provoque des quintes de toux interminables. [...] Je demande à mon iPhone : "Quel temps fera-t-il demain ?" Il comprend : "C’est dans le TV the main." Je lui dis : "Je dois acheter des abricots." Il entend : "Je veux zéro. Ce n’est désherberai." J’essaie : "Trouve-moi l’adresse du Dr Martin." Il répond : "Voici l’heure à Laser : il est 15h16." La technique moderne, impitoyable, me dit à quel point j’ai, au sens propre du mot, une élocution débile. [...]

Il m’arrive de comparer mon système nerveux à un édifice en plâtre. Tous les jours, de grandes parties friables se détachent. Pour l’instant, le bâtiment reste debout, mais le moment de l’affaissement semble inéluctable. Rilutek sera peut-être l’enduit qui stabilisera un jour la ruine. Tant que la science n’aura pas trouvé le moyen de régénérer les neurones moteurs, aucune guérison ne peut être attendue. Chaque jour, je sais qu’en avalant ces 50 milligrammes de molécules je ne dois espérer aucun miracle. Et, par le fait, cela me donne envie de ne plus le prendre. Ainsi va la nature humaine. [...]

- Le Ice Bucket Challenge collecte des dons pour la recherche. Symboliquement, il s’agit de laver le mal pour pouvoir renaître.

Le Ice Bucket Challenge a été inauguré par un champion de motocross américain en juin 2014. Il s’agissait au départ d’un simple défi. Interpellés, les challengers doivent à leur tour plonger dans un seau de glace, sinon donner cent dollars à une association. En juillet 2014, Pete Frates, joueur de base-ball atteint par la SLA, oriente le challenge vers la recherche pour combattre sa maladie. C’est alors que des hommes politiques, des milliardaires et des rock stars se sont pris au jeu. L’idée sous-jacente m’a immédiatement sauté aux yeux. L’eau glaciale doit symboliquement laver le malade de son mal. C’est bien d’un baptême qu’il s’agit, suivi d’une renaissance. Ce geste, les pères fondateurs baptistes ne l’auraient certainement pas renié. Là-dessus, toutes les spiritualités possibles et imaginables se greffent. [...]

La littérature, antidote au cauchemar

Tout mon entourage se trouve impliqué à mes côtés. Chacun réagit selon son tempérament. Ce qui m’est propre, en revanche, ce que je ne peux pas partager, c’est la monstruosité. La maladie neurodégénérative m’extrait du monde. C’est une expérience douloureuse de la séparation. L’antidote au cauchemar, le moyen de rester éveillé, la grande santé a pour nom littérature. [...]

J’ai très vite compris, la mort dans l’âme, qu’il me faudrait renoncer à mon heure quotidienne de guitare. Quand les enfants étaient petits, je les endormais en leur jouant des titres moins connus des Beatles (Mother Nature’s Son, Blackbird), des Rolling Stones (No Expectations, Back Street Girl), de Neil Young (Out on the Weekend), des classiques de Bob Dylan (Knockin’ on Heaven’s Door), etc. [...]

Voyant mes poignets abandonnés par leur force, mes doigts mous et recroquevillés, perdant souplesse et agilité, avec mes cordes vocales désaccordées et ma voix devenue monocorde, j’agrippai une dernière fois l’instrument et, après avoir joué Meet Me in the Morning, de Bob Dylan, seul dans mon atelier, je le rangeai sur son râtelier pour toujours.

Christophe Barbier, L’Express du 03/04/2015.

Écho des lumières

La troisième et dernière partie de La grande santé s’appelle « Écho des lumières ». L’exergue reprend les premiers mots du Paradis de Sollers : « voix fleur lumière écho des lumières cascade jetée dans le noir ». Badré revient sur son activité de peintre et dessinateur. « Artiste je suis né, artiste je mourrai. La maladie, à tort ou à raison, impose comme une évidence l’approche de la mort. Les dernières oeuvres, du coup, m’intéressent particulièrement. » (p. 172). En mai 2012, un mois avant d’apprendre sa maladie, il médite sur l’oeuvre ultime de Lucian Freund. Dans les derniers chapitres, il se remémore ses nombreux séjours à Venise où, désormais, il « roule carosse » ; il est à Venise. Dans une langue d’une très grande et émouvante beauté « qui parle au cœur et à l’intelligence », il décrit la dernière oeuvre du Titien, la Pietà, peinte en 1576, qui se trouve à l’Accademia et devant laquelle j’ai passé moi-même de longues minutes, déconcerté et émerveillé (« elle touche au coeur »), en juin 2014 [1] ...

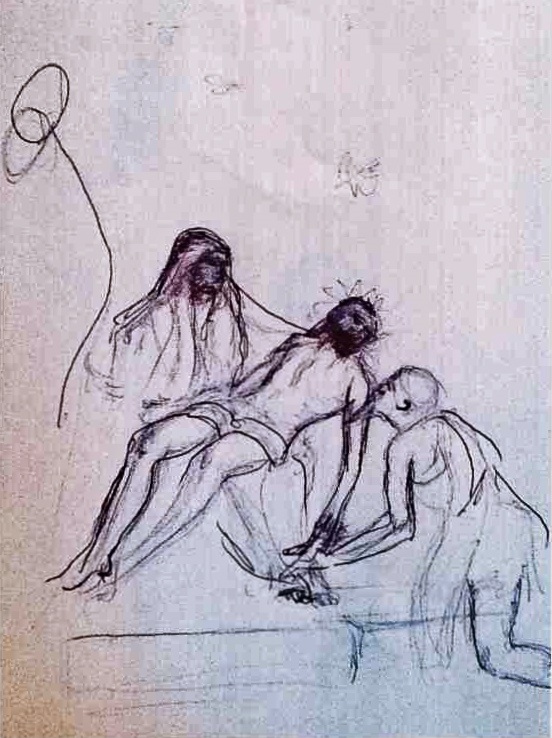

Titien, Pietà, 1576.

378 cm × 347 cm. Accademia, Venise.

Combien de fois, à l’Accademia, me suis-je assis devant la Pietà, le dernier tableau de Titien, guidé par l’attraction que cette œuvre ultime exerce sur moi ? J’aimerais terminer ce livre en comprenant pourquoi. J’ouvre donc mon carnet de croquis, pour tenter de décrire le geste du peintre. Et pour entendre ce qu’il a voulu dire.

Composé de sept pièces de tissu, le tableau mesure trois mètres soixante-dix-huit de haut sur trois mètres quarante-sept de large. Huit personnages (deux anges, deux statues, Marie Madeleine, la Vierge, le Christ et l’ermite) occupent l’espace, devant une haute alcôve voûtée faite en lourdes pierres.

La Pietà (Vierge de la pitié) décrit cet intervalle entre l’instant de la mort du Christ et sa mise au tombeau. La Vierge Marie pleure son fils : le moment tragique est passé, quand le moment magique n’a pas encore eu lieu.

Cette femme, d’abord, chevelure rousse libérée, créature électrique aux gestes amples dans sa tunique verte, beauté vraiment monumentale, qui engueule la terre entière : Marie Madeleine. On ne voit qu’elle, on n’entend qu’elle. Hurlements de fureur lâchés à la face du monde. Sa fureur, c’est celle du monde. Sa violence, c’est aussi celle du monde. Dans son regard, la colère, l’effroi et l’incrédulité se disputent ; mais la colère domine. La mort est à l’œuvre, scandaleuse, inouïe, portée par une force évidente. Elle est là, présence directe, frontale, inéluctable.

Le cri terrible de Marie Madeleine affirme la présence de la mort. Cri de révolte, cri désespéré, violente réaction de l’énergie vitale. Titien peint le cri, pour dire l’horreur.

Le peintre s’est plusieurs fois représenté dans des scènes bibliques. Dans la Pietà, on le reconnaît sous les traits du vieillard chauve et barbu au premier plan. Il se portraiture en saint Jérôme, l’ami des papes, l’érudit traducteur de la Vulgate, le grand défenseur de la virginité de la Vierge.

L’ermite aussi. Dépouillement ... Méditation ... Fins dernières... Piété ascétique. Il s’adresse à la Vierge qui porte le cadavre du Christ sur ses genoux.

En 1576, une terrible épidémie de peste ravage Venise. Le propre fils de Titien sera frappé par le mal. Lui, non, même s’il meurt cette année-là. Son corps résiste étrangement à la maladie. Picasso, lui aussi, peindra pendant sept décennies. Son corps et ses misères sont restés aux portes de l’atelier, aimait-il dire. Pour Titien, c’est pareil. Il est mort centenaire, en parfaite santé. Au reste, tué par la peste, il n’aurait pas pu être inhumé à l’église des Frari, en plein centre de Venise : les risques de contagion l’auraient interdit.

Alors, jusqu’au bout, Titien travaille à cette Pietà et, s’il adresse une prière particulière, celle ci concerne sa famille. Le vieux peintre prie pour que son fils survive à l’épidémie. Il pose un ex voto contre le socle de la statue de la pythie de l’Hellespont, en bas à droite de son tableau, pour appuyer sa requête.

Marie, mater dolorosa en bleu, la tête couverte, ne pleure ni ne se lamente : elle regarde son fils en silence. Ce mutisme se distingue du tumulte autour de Marie Madeleine. Sans cesse rattrapée par le flux des jours, des heures, des minutes, des secondes, celle-ci cherche une solution, elle appelle à l’aide, elle veut assouvir sa colère, que sa révolte devienne révolution, bouleverse la loi... C’est pourquoi elle bondit hors du tableau.

Vengeance, revendication, agitation, convulsion, Marie Madeleine agite la foule, elle lui révèle le scandale, elle veut déchaîner les forces de la multitude, donner une réponse brutale à la tragédie.

Marie parle un autre langage. Elle ne décourage pas la révolte, elle ne l’encourage pas non plus. Elle ne reste pas indifférente, elle inverse l’ordre des sensations. L’éclat profond de l’obscurité trouve sa prise directe avec la lumière. L’épaisseur devient transparence. Elle ressent l’expérience du cadavre qui s’affaisse dans ses bras. Matière blanche, jaunie, fragmentée de poussière lumineuse.

Titien peint le Christ de la même couleur que les deux statues du tableau. À gauche, Moïse, avec les Tables de la Loi ; à droite, la pythie de l’Hellespont qui annonça dans I’Antiquité la venue du Christ et sa résurrection. Tous les deux solidement campés sur un socle où rugît une tête de lion, qui symbolise la force, la souveraineté et bien sûr Venise. Si tu regardes bien la pythie, tu remarques dans les plis de sa tunique un bras qui a l’air de chercher désespérément un appui pour ne pas être englouti dans des sous-sols infernaux. Il me semble peu probable que ce détail ait échappé à l’attention de Titien. Ce bras qui a l’air d’appeler à l’aide, ou celui d’un mort vivant, donne une touche surréaliste, une touche dramatique aussi.

Restent les deux anges. Le premier, devant Marie Madeleine, tient un vase entre ses mains. Ce vase englobe la Création. Dieu est ce vase, et l’univers. Cette urne funéraire peut aussi signifier la mort de Dieu. La logique de la Trinité suppose que Père, Fils et Saint-Esprit soient un. Le vase posé au sol avec le petit ange à ses côtés symbolise aussi la désolation nihiliste. C’est pourquoi cet ange ne vole pas. Le deuxième, lui, survole la pietà qu’il éclaire avec une torche. Palma le Jeune a ajouté cet ange après la mort de Titien, peut être selon les instructions laissées par le vieux maître, trop affaibli pour achever son œuvre. La torche, dans la nuit, dans la mort, permet à l’âme du défunt de trouver sa route. La flamme représente la vie, donc l’espoir de la résurrection. Elle se reflète dans l’ogive, tout en haut du tableau, et dévoile le pélican. Symbole de la mort sacrificielle du Christ, l’oiseau, capable de déchirer sa propre chair pour nourrir ses petits de son sang, est associé à l’amour paternel .

Jeune homme, Titien peint sans hésiter Dieu le Père en vieillard barbu protecteur. Nul doute sur la vie après la mort. La Vierge monte au ciel, les mortels la rejoindront le moment venu, auprès de Lui. C’est ce que montre la Vierge de l’Assomption de 1516. La Pietà de 1576 t’emporte dans une région beaucoup plus obscure. A la place de Dieu le Père, un enclos de pierre, solide, compact, impénétrable. L’Homme est prisonnier sur terre. Les dieux ont disparu. Le dieu chrétien est invisible. Les rênes par lesquelles ils gouvernent le destin des hommes sont devenues très lâches. Il reste la loi et la révolte, Moïse et Marie Madeleine.

Alors j’imagine le vieillard, peignant avec les mains, appliquant directement sur la toile les épais pigments. Couche après couche, avec cette maladresse qui ne peut plus retenir les tremblements de ses membres, la force qui manque, le souffle court. Il ne reste de toute sa virtuosité qu’une précision instinctive. La sensation directe, brute, qui parle au cœur et à l’intelligence.

Tu lèves les yeux vers le ciel et tu ne distingues qu’une énorme masse sombre, aussi profonde qu’il est possible de l’être. Centenaire, Titien ne voit pas de vieillard barbu. Il ne perçoit dans le noir que les scintillements d’une lumière fragmentée. Cela, il le voit. Donc, il le peint. Il jette sur la toile des taches lumineuses qui semblent provenir d’un très lointain big bang.

Avec les doigts, il peint comme peindront au XXe siècle ses lointains successeurs. Il peint d’une manière encore inconnue de son vivant. Il invente l’art abstrait sans le savoir.

Titien se dépouille. Il renonce aux gestes virtuoses, se retrouve dans la proximité de Cézanne quand il disait : « Je veux être simple. Ceux qui savent sont simples. »

Alors que Philippe II lui commande encore des tableaux pour ses palais et ses monastères, il préfère réserver son énergie pour cette Pietà.

Les fêtes qu’il organisait avec son ami l’Arétin, poète, mécréant, pornographe, brillaient de mille feux. Aujourd’hui, silence et retrait dans la ville pestiférée. Lumière intérieure. Tableau presque noir. Ambiance sépia, reflets fugaces, Titien peint l’étincelle, l’instant crucial. Économie de moyens, retenue des gestes, sensation brute.

Au-dessus du monument de pierre, le lierre, symbole de la vie sans cesse renaissante de la nature, est éclairé par neuf flammes qui, de la gauche vers la droite, rejoignent la torche que porte l’ange messager. Cette flamme est à la hauteur de la croix, qui, associée à la pythie, est l’annonce de la venue du Christ, de sa mort, et de sa résurrection. La croix relie ciel et terre, les hommes et le divin.

La pietà pense la résurrection. Elle sortira du néant, comme ce pélican dessiné en quelques traits vivaces. Alchimie divine, insondable mystère, logique impénétrable de cette matière sombre.

Ce tableau combine la raison et le mystique.

La colère de Marie Madeleine sous-tend la science, la connaissance, la volonté de dominer la nature.

Elle refuse violemment la mort. De ce refus naîtra, au fil du temps, le progrès scientifique, et donc ceux de la médecine. Je place mes espoirs dans la vieille colère de Marie Madeleine. Elle résoudra peut-être l’énigme de la SLA. Sans doute même.

La mort, chacun sait qu’il devra l’affronter tôt ou tard. Comment rester insensible devant le calme de Marie ? Son mysticisme repose sur une confiance intrigante. Elle touche au cœur. Titien a souvent peint la Vierge. Des portraits extraordinairement vivants. On devine le sang monter aux joues de cette jeune femme. Il n’idéalise pas le personnage. Il la peint à nos côtés. D’ailleurs, dans la Pietà, la délicatesse avec laquelle la main gauche de Marie Madeleine désigne Marie montre la fraternité de ces deux femmes. La lumière de la science brille du même éclat que celle de la résurrection. L’une en écho de l’autre.

Je me suis tout de suite senti le contemporain de cette Pietà. Je l’ai regardée, méditée et même, plusieurs fois, dessinée. Des croquis sur le vif, pour mieux saisir un détail. Mes dessins écrivent ma vie par d’autres moyens. Dessiner (disegnare) est l’autre verbe pour méditer. La terrible maladie qu’est la SLA me prive de forces pour continuer à tenir un crayon. Alors je dessine encore, dans ma tête. À l’heure actuelle, les causes de ce mal sont aussi inexplicables que le mystère de la résurrection. Au moins, puis-je penser que s’il y a bien un dieu dans les profondeurs de l’espace, alors la résurrection est possible. Elle relève de ses attributs, pas des miens. Je peux simplement, comme le vieux Titien, jeter maladroitement sur une toile quelques taches de couleur. Les forces me manquent, et bientôt, je ne pourrai plus parler. Un robot, peut-être, exécutera à ma place les ordres de mon cerveau. Nous verrons bien.

Je reste là, immobile, et j’attends d’être guéri pour que ma vie reprenne son cours normal.

La Marie-Madeleine de Venise

En 2013, j’ai reçu ce dessin de Frédéric Badré avec une invitation à me réabonner à la revue Ligne de risque. Le dessin reprend la scène centrale de la Pietà : la Vierge, le Christ et l’ermite (saint Jérôme/LeTitien). J’en comprend mieux la signification aujourd’hui. A gauche, un simple trait esquisse le personnage de Marie-Madeleine.

- Dessin de Frédéric Badré, 2013.

Lorsque j’ai achevé et mis en ligne mon article Qui était Marie-Madeleine, la « compagne » de Jésus ? , Frédéric Badré l’avait ainsi « commenté » sur facebook (3 septembre 2013) :

« J’ai rencontré un modèle parfait campo san stefano il y a quelques jours »

- Frédéric Badré, Venise, août 2013.

Le campo san stefano se trouve de l’autre côté du pont de l’Accademia. Sans doute, tout en s’identifiant tour à tour en pensée à telle ou telle figure du tableau du Titien, Badré plaçait-il déjà secrètement « [s]es espoirs dans la vieille colère de Marie Madeleine » que cette Vénitienne lumineuse, « chevelure rousse libérée », ressuscitait...

Frédéric Badré sur facebook

Bal de têtes

Frédéric Badré et Ligne de risque

Frédéric Badré a coordonné le numéro 55 de la revue L’Infini (automne 1996) consacré à « Jean Paulhan » dans lequel il s’entretenait avec Philippe Sollers (Questions ouvertes) et a publié un article, J.P. ou le Critique, extrait de son essai Paulhan le juste (Grasset, 1996). Il a publié L’avenir de la littérature dans la collection L’infini en 2003. Il a également écrit plusieurs articles dans les numéros des premières années de Ligne de risque.

Dans le numéro 1 de la revue Ligne de risque (nouvelle série, « VIE NOUVELLE »), on peut lire, à la suite de l’éditorial de François Meyronnis et Yannick Haenel (p. 9) :

« Notre ami Frédéric Badré est désormais atteint par ce qu’on appelle la maladie de Charcot. Il vient d’écrire un beau livre, La grande santé, qui paraîtra au Seuil, où il décrit son combat, d’abord spirituel. Dans la nouvelle vie de la revue, il reste parmi nous : au premier rang. Qu’il sache combien nous l’admirons. »

Ils ont lu le livre

France Culture, La Dispute par Arnaud Laporte (17-04-2015)

Avec Etienne de Montéty du Figaro et Laurent Nunez de Marianne.

La maladie de Charcot au fil des mots

Il est toujours délicat d’évoquer un livre sur une personne qui ausculte, décrit, raconte la maladie dont elle est atteinte, surtout quand il s’agit d’une infection grave. Et la SLA, ou maladie dite de Charcot, est une saloperie. Affection dégénérative, elle attaque les neurones moteurs qui, peu à peu, ne répondent plus aux ordres que le cerveau leur envoie. Les muscles fondent, conduisant rapidement à la paralysie. Et le malade garde toujours, tout au long de l’évolution, une lucidité et une conscience indemnes. A la différence du sida ou du cancer, qui pouvaient être perçus comme le paradigme d’une société, la maladie de Charcot, elle, isole. Ne symbolise rien. Elle grignote, détruit.

Frédéric Badré a tout juste 50 ans. Ecrivain, il est aussi peintre. Et on lit son livre comme on regarde un tableau. Par touches successives. On s’arrête, on revient, on a peur, on a froid. « Une maladie sans cause lance un défi à la raison. La SLA est sans cause, elle est donc sans solution », écrit-il avec force. Mais c’est aussi une histoire de chaque instant : « Le docteur B. m’a prévenu, je devais m’attendre à une maladie sérieuse. » Puis : « Mon corps se suicide… J’ai l’impression que ma vie est sortie de ses gonds. Je vis une expérience du temps grossie. Mon corps s’est retrouvé si vite métamorphosé que mon rapport au temps est chamboulé. Une vie normale est fondée sur l’illusion de la stabilité… Tous les jours, je dois imaginer de nouveaux stratagèmes pour réaliser les gestes les plus simples, comme me relever d’une chaise ou porter un verre à ma bouche. »

La maladie est intime, mais sa prise en charge est collective : « Je plains le malade solitaire, je suis heureusement très entouré. Comme Gregor dans la Métamorphose de Kafka, je deviens un fardeau pour les proches. Et j’observe ce curieux transfert d’énergie dans ma propre famille : les forces physiques disparaissent de mon corps, elles se démultiplient dans mon entourage. » Et plus loin, ce constat : « Comment un malade solitaire peut-il affronter l’administration kafkaïenne des aides ? Comment peut-il avoir les nerfs assez solides pour patienter au téléphone, répéter à des interlocuteurs interchangeables son problème, attendre que la commission de la Maison des handicapés ait statué sur sa maladie ? »

Frédéric Badré regarde. Il écrit l’évolution de son mal. Il peint, aussi : « Au début, je parvenais sans peine à intégrer les maladresses, ces parasites de la SLA en progrès, dans mes dessins, puis elle a pris le dessus… Tous mes tableaux resteront inachevés. »

Devant la Pietà du Titien à Venise, Frédéric Badré murmure, à la toute fin de son récit : « Je reste là, immobile, j’attends d’être guéri pour que ma vie reprenne son cours normal. »

Eric Favereau, Libération du 13-04-15.

Frédéric Badré défie le sort

Dans « La Grande Santé », l’écrivain raconte, lucide, la maladie neurodégénérative qui le frappe. Et garde espoir (photo : autoportrait de Frédéric Badré).

C’est un autoportrait griffonné au stylo à bille, réalisé par Frédéric Badré, le 27 août 2012 en Italie, dans la région des Pouilles. Le trait est à la fois précis et incertain ; on remarque en effet quelques repentirs, un glissement de l’encre sur la page, qui ajoute un léger tremblé à ce visage inquiet, doux – figé. Sous le dessin, on peut aussi lire un petit texte. L’écriture y est très fine, resserrée, presque indéchiffrable. « Il fait très chaud l’après-midi dans la région d’Ostuni. Je profite d’un coin à l’ombre pour dessiner un autoportrait. » En apparence, tout est normal, paisible. Mais, trois mois auparavant, alors que Frédéric Badré consultait un médecin à l’hôpital Saint-Joseph, à Paris, pour des troubles de l’élocution, on lui a appris l’irrémédiable : il est atteint d’une maladie orpheline – la SLA (sclérose latérale amyotrophique), appelée aussi maladie de Charcot. En France, six mille cas sont répertoriés. C’est une maladie neurodégénérative qui affecte le cerveau, provoque une détérioration des cellules nerveuses qui commandent les mouvements volontaires ; progressivement, la paralysie gagne, les muscles du corps fondent – conduisant le malade au silence.

Face à ce cauchemar, Frédéric Badré n’a pourtant pas décidé de se taire. Ecrivain, né à Paris en 1965, il a dirigé la revue littéraire Ligne de risque avec François Meyronnis et Yannick Haenel ; il a aussi publié un texte sur Jean Paulhan (Paulhan le juste, Grasset, 1996), un essai (L’Avenir de la littérature, Gallimard, 2003). En mai 2000, quand l’écrivain et critique d’art Bernard Lamarche-Vadel s’est donné la mort, Badré a écrit sa nécrologie pour Le Monde. On retiendra cette phrase prémonitoire qui finira par ricocher contre la propre vie de Frédéric Badré : « Ainsi s’accomplit un destin entièrement voué à dépasser une malédiction originelle. »

C’est en écrivain qu’il a décidé de s’interroger sur ce fatum frappant son corps, tout en laissant l’esprit absolument intact, d’une clarté époustouflante. Ainsi est né ce livre, La Grande Santé, écrit avec son « index replié » dans l’application Note de son iPhone. C’est aussi grâce à son ami Dominique Commiot qu’il a pu aller au bout de ce projet. « Tous les jours, je lui dictais les phrases que j’avais préparées mentalement. Ensemble nous discutions le texte », explique Frédéric Badré au début de son récit.

La seule issue

Ecrire sur la maladie, pour lui, c’est entrer en résistance contre elle. La littérature constitue peut-être la seule issue pour espérer la dépasser mentalement. Mais il faut d’abord se confronter à elle. C’est l’objectif premier de ce texte composé avec un souci quasi documentaire : faire le portrait de la maladie et établir l’ampleur des dégâts dans l’existence. « Ce champ de ruines, c’était le lit défait de mon existence », écrit-il. Comme Hervé Guibert dans son journal d’hospitalisation (Cytomégalovirus, Seuil, 1992), Badré note le pire de ce qu’il lui arrive : sa langue qui se ramollit et menace sa parole, le risque que son diaphragme faiblisse, l’empêchant alors de respirer. « Mon corps se suicide », constate-t-il.

Non sans humour, il rapporte aussi les bizarreries entendues au sujet de la SLA. Comme l’idée de se faire congeler seulement la tête pour espérer guérir dans un temps incertain. « Peut-être faut-il que je songe à congeler aussi la tête de mes proches, pour ne pas me retrouver perdu en compagnie de milliardaires américains. »

La seconde partie du livre opère une sorte de dégagement par la littérature et les arts. La Métamorphose, de Kafka, devient une référence centrale à partir de laquelle Badré explore son cauchemar, sans doute pour mieux l’admettre. Comme Gregor Samsa transformé en cancrelat, l’auteur vit l’expérience de la déshumanisation. « En un sens, ma vie porte la marque de ce cauchemar fantastique. » A l’instar du héros de Kafka, s’il ne peut plus bien se faire comprendre par les siens, ou se mouvoir, il conserve une lucidité implacable à l’égard du monde extérieur. La maladie n’a pas tué l’acuité des souvenirs ou la perception de la vie courante.

Pour retrouver la profondeur du temps, Frédéric Badré rédige ce qu’il appelle son « catalogue d’instants vécus » : c’est un concert des Rolling Stones à New York, le souvenir du canal de la Giudecca à Venise, ou une nuit passée dans le désert de Djibouti. S’ensuivent de belles pages consacrées au dessin, qu’il réussit encore à pratiquer malgré la maladie, pour conserver des « miettes du temps ». Mais le seul passé ne l’intéresse pas, et la littérature est bien une affaire de désir et d’avenir. Ce que laisse entendre la dernière phrase de ce récit, folle et bouleversante : « Je reste là, immobile, et j’attends d’être guéri pour que ma vie reprenne son cours normal. »

Amaury Da Cunha, Le Monde des livres du 16.04.2015.

Extrait de « La Grande Santé »

« En somme, j’ai l’impression que ma vie est sortie de ses gonds. Je vis une expérience du temps grossie. Mon corps s’est retrouvé si vite métamorphosé que mon rapport au temps est chamboulé. Une vie normale est fondée sur l’illusion de la stabilité. Cette maladie m’a jeté dans un maelström temporel. L’illusion de la stabilité s’est évanouie. Tous les jours je dois imaginer de nouveaux stratagèmes pour réaliser les gestes les plus simples, comme relever d’une chaise ou porter un verre à ma bouche. Tout le monde vieillit et il est à craindre que tout le monde doive un jour mourir. La différence avec moi, c’est que la SLA m’oblige à endurer ce mouvement impitoyable.

Mon corps se suicide. J’ai beau me trouver en complet désaccord avec lui, je vois bien qu’il ne se range pas à mes raisons. Alors, j’affermis mon esprit pour combattre du mieux possible cette volonté de mourir.

La vie matérielle provoque chez moi des mouvements d’humeur. » La grande santé, pages 101-102.

"La grande santé" : Frédéric Badré ou l’infini du beau

Dans La grande santé, Frédéric Badré évoque le mal dont il est atteint, la SLA. Cependant, ce livre écrit avec une immense subtilité, n’est pas un livre sur la maladie. C’est un texte sur le bonheur de la littérature, de la musique, de la contemplation du beau. Sur la puissance de l’esprit de celui qui sait s’envoler et planer par-dessus les limites de son corps.

Lire La grande santé conduit à prendre de la hauteur, à donner de l’amplitude à ses sens, accompagné par un auteur qui devient le plus sensible des guides sur le sentier de la vie.

"Mon corps se suicide. J’ai beau me trouver en complet désaccord avec lui, je vois bien qu’il ne se range pas à mes raisons. Alors, j’affermis mon esprit pour combattre du mieux possible cette volonté de mourir." Frédéric Badré regarde la maladie dégénérative dont il souffre, la SLA, en face, sans illusion. Il conserve en même temps sa parfaite puissance mentale, et refuse de se soumettre au diktat de l’abandon.

Le combat avec soi-même

C’est un combat au corps à corps avec lui-même que l’auteur décrit : il apprend à lutter contre la pulsion mortifère de son corps infidèle. Malgré « lui » il apprend à vivre "avec lui". De ce combat est né un livre. Sensible, bouleversant. Non pas, parce que le récit évoque le contexte de la maladie. Mais parce qu’il parle de la force vitale qui s’éveille au fur et à mesure que celle-ci progresse. D’où ce titre "La grande santé". "Grande" parce que cette santé-là transporte haut et loin.

La maladie, comme un voyage...

S’évader à tout prix. Frédéric Badré ne sort pas les armes guerrières traditionnelles. Il se fabrique la plus forte des antidotes en convoquant l’art sous toutes ses formes. Quand on lui parle de déficience musculaire, il pense aux palais de Venise ; quand il doit patienter péniblement dans le tunnel d’un IRM, il imagine un stratagème pour résister à l’étouffement de l’enfermement : "La première fois, j’ai improvisé une méthode de méditation pour surmonter l’épreuve : je me récite un catalogue d’instants vécus comme ils se présentent à mon esprit".

Instants vécus, mais aussi "émotions" esthétiques qui transportent au bout du monde, si ce n’est au bout de soi. "Me voici à l’avant-garde de l’humanité. Un explorateur du monde qui se dessine, à mon corps défendant." Et que d’explorations ! Frédéric Badré nous entraîne dans cette quête et nous le suivons, prêts à accoster avec lui en chaque lieu inconnu, guidés par son expérience, sa vision.

D’abord la littérature. "La littérature, c’est d’abord une affaire de transmission". La Métamorphose de Kafka, mais aussi Philip Roth, Francis Ponge, Eugène Ionesco, Dominique Rolin surgissent au fur et à mesure ... Se mêlent souvenirs réels et lectures, les frontières se floutent : ces rencontres n’étaient-elles pas surnaturelles ? Ces récits n’ont-ils pas pris corps en celui qui les a découverts ?

Puis, il y a le dessin et la peinture. L’autre grande "histoire" de l’auteur. De Raphaël à Francis Bacon, l’art du portrait, la grâce du signe. Et puis encore et toujours, il est question de Venise, d’un Don Giovanni écouté émerveillé grâce à une grand-mère mélomane, belle intronisation à la musique...

La grande beauté

Au fil des pages, la maladie est là comme une ombre qui envahit la toile, mais qui ne peut ternir l’intensité de sa lumière. Frédéric Badré dessine l’image d’une piéta, silencieuse dans sa contemplation, immobile. Le monde infini de ce voyage intérieur auquel nous convie l’auteur est comme une initiation. La subtilité des évocations compose une ligne de crête pendant que les observations concernant la maladie se suivent, implacables. On trouve ici, la formidable force de l’esprit et l’humilité de celui qui sait que le combat qu’il mène n’est pas loyal.

La SLA n’accepte pas la reddition, elle prend beaucoup et donne peu. Alors peut-être la plus grande des élégances est-elle de partager avec le reste du monde une partie du trésor ? "Mes neurones sont activés par des phases musicales. Je tire de ma bibliothèque la force de vivre".

Force de vivre qui nous livre un magnifique témoignage en faveur de l’exaltation des sens et de l’esprit : le monde est infini à celui qui sait regarder, entendre, penser. La vie est sans limite pour celui qui sait voyager avec lui-même. "Artiste je suis né, artiste je mourrai" écrit Frédéric Badré.

La grande santé n’est pas un testament. C’est un plaidoyer pour la grande, l’infinie beauté de l’art et de la littérature, l’inaltérable force du créateur, à qui rien, ni personne, ne peut confisquer cette part d’éternité qu’il a su faire sienne.

Olivia Phélip, viabooks.

[1] Dans la même salle se trouvent le Repas chez Lévi de Véronèse et, face à la Pietà du Titien, quatre toiles de Tintoret racontant l’histoire de St Marc.

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

5 Messages

Il y aura deux ans dans quelques quelques jours que mon mari est décédé des suites de la SLA , huit ans après le diagnostic. Frédéric Badré offre un témoignage lucide et courageux qui ne peut que soulever de l’admiration.

Frédéric Badré, fin

par Philippe Chauché

« Mon corps et moi nous ne nous entendons plus. Je ne le reconnais plus. La maladie neurodégénérative qu’est la SLA aura provoqué une sorte d’accélération dans le temps. Jour après jour toutes mes forces diminuent perceptiblement. Mon corps m’a projeté en un clin d’œil hors de la vie ».

Ainsi débute L’intervalle, le prochain roman de Frédéric Badré dont quelques feuilles envolées viennent d’être publiées par la NRF du mois de mars. L’écrivain, le dessinateur, l’amoureux de Venise, le complice de la revue Ligne de Risque, s’est éteint à l’âge de 51 ans.

Avec François Meyronnis et Yannick Haenel, il avait fondé en 1997 la revue Ligne de Risque, publiée aujourd’hui par les éditions Multiple, et dont le dernier opus est en grande partie consacré à Leïb Rochman et son monument A pas aveugles de par le monde. Frédéric Badré aimait tout autant la guitare que les mots, les églises de Venise que les éclats de Paris, mais il a dû ranger sa guitare et sa plume, le corps lâchait de toute part, la maladie faisait son chemin et s’employait à tout réduire, à tout détruire, le corps et la voix.

Il avait consacré à Jean Paulhan un bel ouvrage, Paulhan le juste chez Grasset, publié chez Gallimard dans la collection l’Infini de Philippe Sollers (autre complice de Ligne de Risque), L’Avenir de la littérature, et puis le roman de sa maladie, le roman de la vie touchée, La grande santé aux Editions du Seuil dont nous reprenons ici la recension que nous lui avions consacrée. La Cause Littéraire pense à ses proches, à ses amis, aux écrivains qu’il affectionnait et à la Pietà de Titien qu’il savait regarder.

Philippe Chauché, La Cause Littéraire, 07.04.16

C est étrange samedi après midi au bord d un lac dans les Landes je me récitais comme une prière : la première mort, corporelle,n est rien. C’ est la seconde ,éternelle,avec étang de feu à la clé,qui compte. Dans cette dimension,mieux vaut pour vous être un saint" il s’agit des dernières phrases du second paragraphe de la page 135 de Mouvement et je pensais à Frederic Badré

Je trouve que ces phrases lui vont bien .puisse t elle être retrouvée l éternité pour lui et ceux qui l aiment

« La maladie neurodégénérative m’extrait du monde. C’est une expérience douloureuse de la séparation. L’antidote au cauchemar, le moyen de rester éveillé, la grande santé a pour nom littérature ».

La grande santé est ce récit, ce roman d’un corps qui lâche, le corps d’un dessinateur, d’un peintre, d’un écrivain frappé au cœur par la SLA, la maladie de Charcot. Lire la suite sur La Cause Littéraire.

Comment oser se plaindre ou parler de ses petits bobos lorsque l’on vient de refermer le livre de Frédéric Badré... lire la suite sur agoravox