06/05/2019 : Ajout Vidéo "Un monde de livres" – invités Olivier Rachet, Philippe Sollers et Vincent Roy sur RCJ

06/05/2019 : Ajout Vidéo "Un monde de livres" – invités Olivier Rachet, Philippe Sollers et Vincent Roy sur RCJ

Publication initiale le 3/03/2019

OLIVIER RACHET

SOLLERS EN PEINTURE -

Une contre-histoire de l’art

Broché : 224 pages

Editeur : Editions Tinbad

Parution : 12 mars 2019

Collection : Essai

Résumé

Une étude consacrée au discours iconoclaste que Philippe Sollers tient sur la peinture et les peintres dans ses oeuvres romanesques et théoriques. L’auteur examine la relation entre l’écriture avant-gardiste de l’écrivain et les questions fondamentales que pose l’expérience esthétique de la peinture. Tirage limité à 400 exemplaires. ©Electre 2019

Présentation de l’éditeur

Premier essai consacré à la peinture dans l’oeuvre foisonnante de Philippe Sollers, Sollers en peinture - Une contre-histoire de l’art interroge le discours iconoclaste qu’un romancier et théoricien de la littérature tient sur l’art le plus primitif qui soit. Un discours qui alimente une pratique d’écriture toujours avant-gardiste et la relance, à l’infini. À quelle expérience intérieure nous convient, d’ailleurs, les peintres ? Pourquoi faut-il abolir l’Histoire de l’Art ? Pour quelles raisons n’est-il pas de Salut en dehors de la figuration ? Quand le mouvement du pinceau rejoint celui de la plume et de la main branlante, c’est tout un art de vivre qui alors apparaît dans sa plus scandaleuse innocence...

A propos de l’auteur

Olivier Rachet est enseignant, en lettres modernes et cinéma-audiovisuel. Il collabore désormais à différents journaux, revues (Les Cahiers de Tinbad), magazines (Artpress, Diptyk) et sites en ligne consacrés à la littérature et à l’art contemporain, notamment au Maghreb. Il réside au Maroc, depuis une dizaine d’années. Son blog littéraire, « olrach.overblog.com », commence à être connu. Sollers en peinture est son premier livre. Il sera suivi d’un deuxième livre chez le même éditeur, Mes Arabes un chant d’amour postcolonial, en coll. « chant », livre très politique et « poétique » à la fois.

La critique de Pascal Boulanger

La critique de Pascal Boulanger

Nous sommes peu nombreux, parmi ceux que l’on qualifie de poètes, à considérer que Philippe Sollers, en publiant notamment Paradis, s’est inscrit dans une totalité… poétique. De décasyllabes en rimes internes, toute la palette d’une langue qui résonne poétiquement joue ensemble et simultanément dans cette œuvre. Car la poésie, n’en déplaise aux sectateurs du vers, peut très bien passer par la prose. Ceux qui ont lu les Illuminations rimbaldiennes, les Poésies de Lautréamont ou encore Salammbô de Flaubert devraient le savoir.

La peinture qui, depuis ses premiers écrits, intéresse Sollers est inséparable d’une poétique et d’une érotique. Elle est, avant tout, une lecture et un hommage à la voix de la lumière et du corps, à son entrelacs de visions et de mouvements. Le charnel agit par vibrations et par rayonnements et c’est bien entendu le catholicisme celui, notamment, de la Contre-Réforme – qui a su prendre très au sérieux le défi de l’incarnation.

Que dans la tradition catholique le Verbe se fasse chair reste sans doute un mystère auquel seule la peinture dite figurative n’aura eu de cesse de s’affronter, écrit Olivier Rachet. La peinture s’envisage alors comme paradis perdu de la jouissance. Et s’il existe une légende tenace qui nous dit que Sollers serait dans une jouissance narcissique, l’essai médité de Rachet prouve l’inverse : Sollers a toujours été porté par-delà lui-même, ouvert à lui au-delà de lui-même. L’expérience sensible du temps (qui est l’essence même du poétique) ne peut que rencontrer la Bibliothèque, la musique, la peinture ; ces espaces infinis où l’on respire enfin. Tous les écrits – les partis-pris de Sollers, ses goûts, engagent une poéticité qui contredit les maladies du ressentiment, les images lisses du monde ou encore la gratuité esthétisante.

Une contre-histoire de l’art peut alors s’écrire, et elle s’écrit par Sollers, en effet, à travers la vision des œuvres de Giorgione, Titien, Tintoret, Poussin, Watteau, Fragonard, Manet, Picasso, de Kooning… autant de singularités en pleine démesure, autant de jouisseurs de formes qui se sont dégagés des voix encombrées et puritaines, des négativités qui font société et du bric-à-brac de la postmodernité. Loin du vertige iconoclaste (qui conçoit l’art comme absence radicale, libéré des pièges de la représentation) Sollers est passé maître dans l’art de faire parler la peinture : Sollers n’écrit pas sur la peinture. Il peint en écrivant, il écrit en peinture. Il tourne autour des couleurs, esquisse des traits qui partent de tous les points de convergence et de divergence, s’offrant au regard soucieux de l’instant.

La puissance épiphanique de la peinture a une multitude de noms qui laisse chanter la matière, l’élève en torsade. Que serait l’art s’il se soumettait au temps et au rire lugubre des damnés ? C’est l’histoire monumentale des oeuvres, vivantes et verticales, violemment anti-linéaires, qu’il s’agit de dévoiler pour atteindre et pour jouir d’un temps historial, retrouvé et retourné, dilaté et concentré.

Il y a eu, en 1983, la publication de La peinture et le mal par Jacques Henric. Il y a aujourd’hui cet essai tout aussi déterminant et central d’Olivier Rachet qui prouve que l’on peut encore entendre la vérité du temps tel qu’il est traversé par ceux qui le dévoilent et entrent dans une gravitation légère, abondance, glorieuse.

Pascal Boulanger

Un monde de livres : Olivier Rachet, Philippe Sollers et Vincent Roy invités sur RCJ

28 mars 2019

Passions fixes

Passions fixes

Publié par Olivier Rachet

olrach.overblog.com/

14 Février 2019,

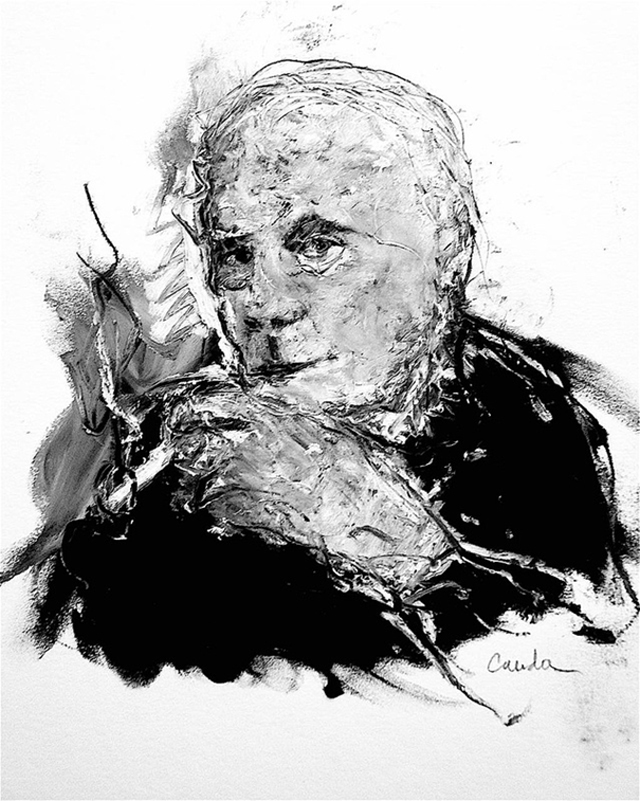

- @crédit photo : Jacques Cauda, Surfiguration

Jadis si je me souviens bien, ma vie littéraire était un festin alimenté par les chroniques régulières de Sollers publiées en une du Monde des livres, dirigé alors par Josyane Savigneau. Dix-huit années de collaboration ayant donné lieu à une belle amitié de combat et à un ouvrage central dans l’œuvre de Sollers La Guerre du Goût. Une conversation infinie est la continuation par d’autres moyens, celui si peu goûté aujourd’hui de la conversation qui parfois peut prendre le tour de la polémique, de ces affinités électives devenues si rares dans le monde des lettres ; ne parlons pas du journalisme littéraire qui souvent nous fait honte ! Qu’y découvre-t-on ? Un Sollers plus en forme que jamais, un homme de lettres qui, à l’image des femmes qu’il a aimées, est un gnostique radical. Pas un agnostique suspendant paresseusement son jugement, mais un être avide de savoirs et de connaissances. On rapproche souvent Sollers de l’esprit encyclopédique des Lumières, mais c’est de plus en plus aux géants rabelaisiens qu’il conviendrait de le comparer tant sa renaissance est à l’image de la promenade amoureuse et littéraire que constitue cet ouvrage : infinie ! Seul celui qui sait – notamment comment jouir – peut s’octroyer le luxe de porter un jugement. Pas un jugement à la verticalité toute jupitérienne, mais une appréciation dionysiaque nécessairement horizontale. Une débandade de parfums, « l’expansion des choses infinies » dont parle toujours Baudelaire dans « Correspondances », une coloration féérique de tous les instants. Ni un monothéisme, ni un polythéisme, mais un athéisme fondamental qui ne ferait pas l’économie de la connaissance de Dieu. Il fut un temps pré-claudélien où connaître signifiait peu ou prou baiser, alors connaissons, mes frères !

La passion de la connaissance et du savoir est à rebours de toutes formes de croyance, notamment sexuelles. Sollers a toujours professé un athéisme sexuel radical. N’aurait-il pas soufflé à Philip Roth dont Josyane Savigneau est l’une des grandes lectrices son Professeur de désir, on peut le rêver ? « Elles connaissent le noir, elles aiment le bleu », écrit Sollers dans Portraits de femmes, à propos des femmes qu’il a aimées. Le savoir est tout d’abord celui du négatif toujours à l’œuvre, qu’on l’appelle Diable, hystérie, spectacle, péché c’est-à-dire « calcul », mensonge sous toutes ses formes ou social dans son ensemble et sa volonté de tout ensembliser, pour imaginer un néologisme qui s’opposerait à celui inventé par Dante dansLa Divine Comédie : « toujouriser ». « Le Diable, par définition, ne peut pas supporter la connaissance sexuelle », renchérit Sollers, ajoutant que « ce qui gagne à la fin, c’est le savoir ». Le savoir est, quant à lui, inséparable de la beauté et disons-le de l’amour. Ne pas céder sur son désir de beauté et donc d’aimer. Il est souvent question d’amour dans cette conversation à bâtons rompus, des lettres somptueuses que Dominique Rolin et Sollers se sont échangées pendant une cinquantaine d’années. Les correspondances font aujourd’hui florès, fleurissent comme des bouquets aux parfums infinis, et l’on aimerait ajouter aux exemples que l’auteur nous donne ceux d’Artaud et d’Anaïs Nin ou de Génica Athanasiou, sans parler des Lettres à Sophie Volland de Diderot qui essaiment dans plusieurs romans de Sollers. Il arrive, parfois, que Josyane Savigneau, passée maître dans l’art d’interroger son interlocuteur, titille l’auteur de Femmes sur sa conception de la fidélité. — La fidélité, « une constance intellectuelle radicale », lui répond-il, imperturbable. — La vieillesse, alors ? — « Vieillir, lui rétorque-t-il, c’est rajeunir. [...] Je cours peut-être moins vite, mais je pense plus vite. » Un auteur aujourd’hui pour dire mieux ? J’en doute. Sollers serait plutôt d’ailleurs un compositeur, un dragon chinois, un sage taoïste, mais c’est une autre histoire...

Philippe Sollers, Josyane Savigneau, Une conversation infinie, éditions Bayard.

A propos de Jacques Cauda

Jacques Cauda, né à Saint-Mandé le 9 juillet 1955, est un peintre, écrivain, poète, photographe et documentariste français. Parallèlement à des études de philosophie, il poursuit une formation de réalisateur. À partir de 1978, il réalise pour les télévisions française, algérienne et canadienne une trentaine de documentaires.

PLUS ICI : Wikipedia

Version imprimable

Version imprimable

Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?

7 Messages

La recension de Philippe Chauché :

« Manet, Picasso ne sont ni modernes ni contemporains. Ce sont des dieux grecs, panthéistes et athées à la fois. Ils ne commandent rien mais font signe vers toute une palette de possibles, à faire vibrer ici et maintenant. Il n’est sans doute pas anodin que L’Éclaircie soit placée sous l’égide du Parménide de Martin Heidegger auquel Sollers emprunte les citations suivantes, autant de clefs pour comprendre la portée musicale de son écriture de la peinture :

« Un dieu grec n’est jamais un dieu qui commande, mais un dieu qui montre, qui indique.

Les dieux sont ceux qui regardent vers l’intérieur, dans l’éclaircie de ce qui vient en présence ».

Sollers, Rachet, ne sont ni classiques, ni modernes, ni contemporains. L’un écrit depuis toujours, sous la haute protection de déesses attentives, l’autre sait tellement bien lire et écouter les peintres, qu’il en devient écrivain. Sollers est en peinture depuis toujours, comme il est en musique, en littérature, et au cœur de la vie libre. Il faut simplement, lecteur agile, ne pas perdre de vue ce qui se découvre sous nos yeux lorsque l’on ouvre l’un de ses romans ou l’un de ses essais.

Olivier Rachet a tout lu, tout vu, tout entendu (il faut avoir l’oreille fine pour entendre l’écrivain, comme pour entendre les couleurs et les formes de Cézanne, sa respiration profonde) de Philippe Sollers. LIRE ICI.

Avec cet essai sur la place de la peinture dans l’œuvre de l’écrivain français Philippe Sollers (Sollers en peinture, une contre-histoire de l’art, Tinbad, 2019), qui sera présenté ce jeudi 17 octobre à 18h à la Villa des arts de Rabat, Olivier Rachet emprunte une démarche analogue à celle de Nietzsche en philosophie : faire une contre-histoire de l’art, un putsch démolissant les vieux protocoles poussiéreux des logiques universitaires. Peut-être qu’en effet sous les pavés, il y a la plage.

La place de la peinture, notamment au niveau de la figuration, est centrale dans l’œuvre littéraire de Philippe Sollers. Toutefois, pour en parler, il faut rompre avec les « commémorations nostalgiques » et les « fausses images spectaculaires » afin de privilégier une histoire de l’art prise à rebrousse-poil, pour reprendre l’expression de Walter Benjamin.

L’intérêt de Sollers pour la peinture est venu très tôt. Il apparaît dans ses premiers romans, « Une curieuse solitude », « Drame », « Le parc », à travers l’évocation des peintres de la Renaissance et de l’âge baroque mais aussi des modernes : « Que le narrateur du « Parc », dont le titre semble tout droit sorti d’un tableau de Watteau, ce peintre cent mille watts que Sollers ira chercher dans les limbes de l’art, déambule dans les allées du Prado et de la reine Sofia à Madrid, découvrant médusé ses premiers Picasso, n’étonnera pas le lecteur ». Une contre-histoire de l’art commence par se défaire de l’historicité et laisse éclater le désir, l’émotion pure. Elle est une « invitation au voyage, au dérèglement de tous les sens ». Olivier Rachet rend compte de ce vertige provoqué par l’entrée de la peinture au sein des mots de l’écrivain. Les tableaux deviennent leur propre raison d’être dans le travail littéraire de l’écrivain, débarrassé de toutes les transcendances et de tous les symbolismes qu’on leur assigne.

La peinture rend compte à travers la couleur de la beauté de la chair aimée. Olivier Rachet s’appuie sur « L’essai sur la peinture » de Diderot pour mettre en valeur la volupté de l’écriture sollersienne : « C’est la chair qu’il est difficile de rendre ; c’est ce blanc onctueux, égal sans être pâle ni mat […] c’est le sang, la vie, qui font le désespoir du coloriste ». L’œuvre littéraire de Sollers s’inscrit dans ce registre. Quand bien même l’innocence, voire le satyre, peuvent être présents, elle souhaite néanmoins « favoriser le corps, l’érotisme, la jouissance, l’hystérie, et le devenir qui leur est consubstantiel, à savoir la mort ». Elle s’affranchit des notions de classique, de moderne, de contemporain, pour privilégier la vie et la création de nouvelles valeurs dans la vie, à l’instar de Nietzsche. Pour ne prendre qu’un exemple, l’intérêt de Sollers pour « L’origine du monde » de Courbet est inséparable du motif virginal de l’Assomption. La littérature est par-delà les opposions binaires, par-delà le bien et le mal, le pur et l’impur. Elle est dans la vie, elle est en contact avec la vie, et flirte, comme un adolescent, avec l’intensité : « Titien annonce Watteau. Quelle est donc cette femme à la main suave, aux doigts parfumés de lys ? Ce cou perlé, cette toison moutonnant jusque sur l’enclosure ? Ces lèvres si douces, cet envol de colombe ? Je défie quiconque, les yeux bandés de désir, de faire la différence entre une jeune vierge et une prostituée ». La vie est plus importante que tout chez Sollers. Dans un contexte où le triste retour des visions de Carl Schmitt autour de l’antagonisme ami/ennemi fait de l’existence humaine une entité ayant malheureusement perdu sa sacralité, ce regard artistique sur les personnes vivant dans un environnement donné est plus que salutaire.

Cet attrait pour la peinture est aussi un cri d’alarme contre sa marchandisation, comme on le voit dans le roman « La fête à Venise ». L’expérience esthétique est avant tout une expérience intérieure, à l’instar du regard posé sur les demoiselles d’Avignon en couverture de l’ouvrage. Olivier Rachet montre à plusieurs reprises que Picasso a été une boussole pour Sollers. La dimension insurrectionnelle de sa peinture n’a rien à voir avec un quelconque sentimentalisme. Elle relève de l’instinct, de cette force immanente qui est en nous et peut surgir au moment d’un péril. Le roman « Passion fixe » est comme une palette de couleurs où figurent différentes sensibilités picturales de Sollers, depuis les toiles de Chine jusqu’au Metropolitan Museum de New York. Dans « L’éclaircie », c’est le sombre qui domine. Le narrateur rencontre Lucie, une de ces « fleurs du mal » voluptueuse et vénéneuse à la fois, qu’il veut éclairer y compris avec le « noir cher à Manet ». Olivier Rachet cite un bel extrait du roman, rendant compte de l’importance de la peinture dans l’œuvre de Sollers : « Les tableaux où Lucie apparaîtrait, si j’étais peintre, devraient être envahis par l’intensité de ce noir sans lequel il n’y a pas d’éclaircie. Noir et halo bleuté. Tout le reste, robe, pantalons, bijoux, répondrait à ce noir, nudité comprise ». Dans cet essai, Olivier Rachet montre bien que la peinture n’apparaît pas dans l’œuvre de Sollers sous forme d’une représentation mimétique du réel mais plutôt comme une façon inédite de penser les puissances de vie, notamment du désir et de l’amour. A découvrir.

Par Jean Zaganiaris *

Jeudi 17 Octobre 2019

* Cercle de littérature contemporaine

Bel article "Peindre en écrivant" de Josyane Savigneau dans Les Lettres françaises de juillet-août 2019, sur “Sollers en peinture” d’Olivier Rachet, édité par Tinbad

Demain 12 avril de 19h à 21h

à la Libraire La petite lumière, 14 rue Boulard, 75014 Paris.

Rachet à Paris.

ZOOM : cliquer sur l’image.

Entretien et présentation réalisés par Jean-Paul Gavard-Perret pour lelitteraire.com, le 12 mars 019.

Sachant que la vie terrestre est bien courte, il ne renonce à rien et surtout pas à changer certaines habitudes même si des pisse-froid les prendraient pour des défauts. Bref, il existe chez lui autant de sourire que d’intelligence.

Le lire est une manière de ne pas mourir (le plus tard possible) idiot.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La lumière du jour.

Que sont devenus vos rêves d’enfant ?

Certains sommeillent encore, d’autres me font la grimace.

A quoi avez-vous renoncé ?

Au romantisme.

D’où venez-vous ?

Du Périgord.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Cette notion m’est inconnue. Je lui préfère celle de don et de contre-don.

Un petit plaisir — quotidien ou non ?

J’hésite entre le café et la masturbation.

[…]

Prélude

Les avant-gardes ont ceci de grandiose qu’elles durent. L’aventure de Tel Quel s’est poursuivie avec L’Infini. La révolution des salons initiée par Diderot se prolonge avec les textes de Sollers sur la peinture. Tous deux ont en partage un même esprit encyclopédique. Tous deux professent un même matérialisme athée. Extraits du livre. pdf

Contre-figuration du réel

Enfin un livre positif sur Sollers. Certes, ce n’est pas le premier, mais généralement — en dehors des compliments d’usage et du cercle des amis et des courtisans — l’auteur permet aux aigris de se défouler. Rachet n’appartient à aucun de ces deux groupes mais il crée une travail exhaustif sur un aspect essentiel de l’oeuvre de l’auteur de “Paradis”.

Sous-titré “Une contre-histoire de l’art”, l’écrivain pertinent remixe les divers écrits (livres théoriques, romans, articles) sur le sujet. Sollers y offre un miroir non déformant mais “recomposant” des plus intéressants. S’y trouve rassemblés — à partir de la première image sollersienne (L’Olympia de Manet) une histoire fléchée de l’art surtout depuis la Renaissance italienne, là où les corps et les portraits s’enroulent non seulement autour de l’esprit et de Dieu en passant par les grands moments de la fin du XIXème siècle français et jusqu’à la peinture contemporaine européenne et américaine (entre autres).

Olivier Rachet remarque fort justement et dès sa préface combien chez Sollers l’axe majeur reste l’éros et ce, quels que soient les temps et les écoles : peinture religieuse, bergeries bourgeoises, réalisme voire conceptualisme et abstraction passent par cet angle d’attaque. Ce dernier évite la sclérose des classifications qui impliquent une certaine rigidité et ne peuvent jamais embrasser l’art dans son mouvement.

L’auteur comme son modèle l’épouse et l’un et l’autre osent des rapprochements qui rendent à l’art sa souplesse. Pour “parler” des corps dionysiaques ou crucifiés, Sollers sait faire des choix plus qu’estimables et des rapprochements inédits. Sont reliés par exemple Picasso, De Kooning, Bacon qui ont proposé, s’appuyant sur le Nietzsche tragique, “La saison en enfer” de Rimbaud ou les “Chants” de Lautréamont, de nouvelles fêtes galantes et sanglantes à Venise ou ailleurs. Elles ont d’autres choses à dire et à montrer que l’iconographie insignifiante d’un Warhol.

Dès lors, les montres de l’art sont remises à l’heure. Et ce pour une raison majeure : Sollers, esthète jouisseur intelligent et cultivé, ne cherche jamais dans la peinture de l’éros — bien différente d’une peinture érotique — un art qui se contenterait d’ajouter du leurre au leurre, du fantasme au fantasme.

S’intéressant à ce qui se passe “dans” la peinture, et non sur ses bords ou derrière, peu sensible à l’actionnisme, il préfère le résultat à son prélude. Preuve que la peinture a toujours beaucoup à dire et à montrer. Elle attend ses nouveaux Fra Angelico et Botticelli. Et ils n’existent pas qu’en rêve mais sont une réalité même si — à périodes récurrentes — la fin de l’histoire de la peinture est annoncée.

Olivier Rachet écrit donc un livre essentiel et sans la moindre flagornerie. Il fait le point sur le travail esthétique de Sollers et prouve combien ses “prise de vues” sont alimentées par un appel à la beauté et la liberté que toute société tente d’étouffer. Sollers s’oppose au rouleau compresseur des idées toutes faites sur les époques et les mouvements. Il reste de ceux pour qui la soumission à la littéralité du réel ou le simple art d’idée n’a rien à proposer.

Il faut aller le chercher là où les corps parlent comme Bataille (une des référence de Sollers) l’a souligné. Car sous l’éros, thanatos n’est jamais loin.

Mais les artistes conséquent cherchent d’autres voies afin d’explorer cette dualité et réveiller l’esprit et le corps. A la perversion cachée du monde répond celle de Sollers et des artistes qu’il aime : ceux capables de quitter le monde de la limite par et pour celui de la beauté dont le mouvement déplace les lignes, les formes, les couleurs dans une contre-figuration du réel.

jean-paul gavard-perret, lelitteraire.com