Usage du livre

« Les livres sont aussi des bibliothèques. Dans la salle de lecture de celle que constitue celui-ci, on peut croiser, entre autres, Thomas Bernhard, André Breton, Blaise Cendrars, Pascal Quignard, Pierre Michon ou encore Philippe Sollers, qui y forment une petite communauté provisoire. Chacun de ces lecteurs singuliers vient là pour des raisons diverses : pour voyager, dénombrer, rêver ou encore interpréter. On y rencontre aussi l’auteur qui s’interroge sur cette étrange passion — lire — dont il soupçonne qu’elle cache quelque chose. Il semble que chacun de ces lecteurs ait trouvé dans le livre un objet d’amour. Un objet d’amour qui en remplace un autre. » Presses Universitaires De Paris Nanterre, juillet 2013 [1].

« Les livres sont aussi des bibliothèques. Dans la salle de lecture de celle que constitue celui-ci, on peut croiser, entre autres, Thomas Bernhard, André Breton, Blaise Cendrars, Pascal Quignard, Pierre Michon ou encore Philippe Sollers, qui y forment une petite communauté provisoire. Chacun de ces lecteurs singuliers vient là pour des raisons diverses : pour voyager, dénombrer, rêver ou encore interpréter. On y rencontre aussi l’auteur qui s’interroge sur cette étrange passion — lire — dont il soupçonne qu’elle cache quelque chose. Il semble que chacun de ces lecteurs ait trouvé dans le livre un objet d’amour. Un objet d’amour qui en remplace un autre. » Presses Universitaires De Paris Nanterre, juillet 2013 [1].

Usage du livre est le dernier livre publié de son vivant par Gérard Farasse (1946-2014). Il a été réédité chez OpenEditionBooks en 2016. Parmi les textes repris dans ce recueil, L’aimé des fées, publié dans L’Infini n° 98 (printemps 2007).

L’aimé des fées

par Gérard Farasse

On peut lire, dans Femmes : « Le surréalisme ! Parlons-en ! Les pruderies occultes de Breton. L’imposture minaudière d’Aragon. L’exaltation antisexuelle d’Artaud. Seul Bataille garde un peu d’allure dans ce grand capharnaüm refoulant [2]. » Eh bien, justement, puisque Sollers nous y invite, parlons donc du surréalisme. De tels jugements à l’emporte-pièce, on en trouvera ici et là, dans son oeuvre. En veux-tu ? En voilà ! Un vrai jeu de massacre. Les victimes ? Aragon, par exemple :

Et qu’est-ce qu’on voit, là, tout à coup, devant nous ? Une masse informe, oscillante, grisâtre, tassée, beige, portée à bout de bras par deux gardes du corps, « ex-jeunes-poètes-romantiques-membres-du– Parti ». Aragon ! Lui-même. Tel qu’en lui-même enfin l’absence d’éternité le change. Le surréalisme vitreux. Le communisme hébété. [...] De l’écriture automatique à Thorez. Des tables tournantes à Duclos. De Staline à la Femme avant de laisser éclater au grand jour sa préférence pour les garçons [3].

Ou encore René Char, dans Portrait du joueur : « ils viennent de baptiser la route “Boulevard René-Char.” Qui c’est celui-là ? s’enquiert la nièce du narrateur. Il me semble avoir vu sa photo dans Libé. Une tête d’assassin. — Un poète, dis-je. — Bon ? — Ça dépend des goûts. Atroce, à mon avis [4]. » Des attaques-éclair sont menées contre Peggy Guggenheim et sa fondation du Palazzo Venier dei Leoni, dans Le Lys d’or [5] et La Fête à Venise :

— Surréalisme, bazar et compagnie ? Vous avez vu la chambre reconstituée de la vieille petite Peggy, avec ses poupées fétiches ? [...] Entre nous, vous prenez tout ce qu’il y a chez elle, vous le foutez à l’eau, qu’est-ce que ça change ? [...] La plupart de ces fabricants de croûtes ont dit partout haut et fort, et très franchement, qu’ils voulaient enculer le catholicisme et foutre les Églises en l’air. Un de leurs plaisirs était de se faire photographier en religieuses grimaçantes. [...] J’aime les Carmélites, je ne vois pas pourquoi je me gênerais. À propos, ne manquez pas de regarder les Trois Saintes de Tiepolo, en entrant, à droite, aux Gesuati [6].

Il convient, à l’évidence, de faire la part du jeu (du jeu de massacre qui appelle, dans la joie enfantine de détruire et l’emportement de la verve, la déformation caricaturale et l’outrance) et aussi du genre (ces citations sont prélevées dans des romans). Il n’en demeure pas moins que ces jugements, ou plutôt ces balles de son lancées comme à la foire sur ces noms admirés, sur ces masques grimaçants, sont bien caractéristiques d’un état de guerre, celle du goût, guerre offensive — pratiquant donc naturellement l’offense — dans laquelle, depuis longtemps déjà, Sollers s’est engagé. N’y a-t-il pas urgence à promouvoir les peintres du bonheur de vivre, comme Fragonard et Watteau (Breton a pourtant célébré « la personnalité angélique de Watteau [7] »), et surtout ce héros, Picasso [8], ce demi-dieu élu par la déesse Peinture ? Le hasard de la langue veut que le nom même de Sollers semble engendré par celui du peintre dont le nom lui fournit sa première syllabe (Picasso-Sollers), comme une incitation à prendre la relève.

L’anathème jeté à l’encontre d’Aragon, de Char, de la peinture surréaliste n’est pas de pur caprice : il révèle une pensée, qui s’est affermie au cours des années, sur la sexualité, la religion, la politique et la poésie. Breton sera toujours relativement épargné. L’on trouverait aussi, pour faire pendant à cette galerie grotesque, et rétablir l’équilibre de la balance, presque autant de citations qui font l’éloge du surréalisme et de son effervescence : « Au commencement de la modernité, rompant avec l’increvable XIXe siècle, il y a [...] le surréalisme, et d’abord Breton [9] ». De fait, l’héritage surréaliste n’est accepté que sous bénéfice d’inventaire, Sollers s’accordant un droit de renonciation à telle ou telle part de la succession, selon son goût, sans doute, mais aussi selon les circonstances. Ce qu’il admire chez Breton, c’est d’avoir été capable d’inventer ses précurseurs, Lautréamont en particulier, d’avoir attiré l’attention sur la psychanalyse, dénoncé le stalinisme (un curieux lapsus m’avait fait écrire satanisme), maintenu dans la durée un esprit de révolte invétéré, inentamable,— d’avoir su, en somme, être à l’écoute de ce qu’il y avait de plus nouveau dans la pensée et de s’être montré l’observateur attentif d’un monde de plus en plus assujetti à la marchandise et aux Pouvoirs. Ce qu’il n’aime pas, en revanche, outre la peinture surréaliste — pauvre Peggy ! — c’est, par exemple, l’intérêt porté à l’occultisme ou encore le culte rendu à la femme. À la célébration d’Isis aux mille noms (myriônymos), Sollers préfère, à coup sûr, celle d’Hermès, le dieu du verbe, des passages et des échanges et le fabricateur de la lyre d’Apollon.

Son jugement a évolué en fonction des développements de l’histoire et de son itinéraire personnel. Il est loisible de distinguer, assez nettement, trois périodes : celle de l’initiation durant laquelle, écrivain naissant, sa réflexion se nourrit de l’apport du surréalisme ; une période polémique qui commence après la mort de Breton et culmine avec le colloque de Cerisy-la-Salle, « Vers une révolution culturelle : sur Artaud, Bataille » [10], qu’il anime en 1972 ; et enfin, celle d’aujourd’hui, où s’exprime la nécessité, dans l’atonie générale qui caractérise la société, de remettre en activité, sinon le surréalisme, à tout le moins son esprit.

La lecture des surréalistes a d’abord été liée à un geste de transgression. Sollers se fait renvoyer de Ginette, l’école Sainte-Geneviève de Versailles, où il prépare les concours d’entrée aux écoles de commerce, « pour avoir craché, un matin, avec un ami, sur le monument aux morts », geste de blasphème dont on peut supposer qu’il est accompli à l’occasion de la bataille de Diên Biên Phu. « Circonstance aggravante, précise Sollers : lecture de livres défendus (les surréalistes, Sade) [11]. » « C’est Lautréamont qui me passionnait [...]. Je lisais et relisais ça sous la table ; je n’y comprenais pas grand-chose, j’étais emporté [12]. » Ce « copain de génie », dont l’oeuvre fait sentir ses secousses dans toute la littérature du XXe siècle, fera désormais partie de son panthéon [13].

Cette école était tenue par des jésuites. La Compagnie de Jésus découvre l’Empire du Milieu grâce au Père Matteo Ricci, en chinois Li-Ma-Teou, mort à Pékin en 1610, qui y fonde une mission, parvient à nouer amitié avec le Fils du Ciel et publie divers ouvrages en chinois, dont le Thian-tchu chi i, la véritable doctrine de Dieu, mais aussi le Ki ho youan pen, traduction des six premiers livres d’Euclide. La science et la religion. La Chine, on le sait, deviendra très tôt une référence majeure de Philippe Sollers.

Mais les jésuites ne sont pas seulement liés au Céleste Empire, ils le sont aussi, par un hasard objectif, à la naissance de l’écriture automatique. « Fleur de laque jésuite dans la tempête blonde. » : tels furent les mots liminaires « jetés sur le papier » lors du « premier essai » d’écriture automatique d’André Breton :

[...] je voyais, écrit-il en 1930, dans l’exemplaire des Champs magnétiques du collectionneur René Gaffé, sa robe tournoyer traîtreusement, dangereusement, je ne sais où. « Dangereusement » est très juste ! Ce qui m’a donné l’idée d’entreprendre Les Champs magnétiques, c’est le désir d’écrire un livre dangereux [14]

Il y avait pourtant, dans cette étrange phrase, de quoi rassurer Breton : c’est un alexandrin (si l’on admet la césure épique) qui présente une certaine cohérence sémantique ; la fleur de laque renvoie à la Chine des jésuites, et le mot « tempête » réveille le motif de l’eau dans les mots « laque » (lac) et « blonde » (onde). Quant à la traîtrise des jésuites, elle n’est, ma foi, qu’un lieu commun susceptible, il est vrai, d’apporter de l’eau au moulin antireligieux de Breton qui écrira, par la suite, avec Aragon, dans la tradition du Grand-Guignol, une saynète intitulée Le Trésor des jésuites. Plus que le caractère impossible de l’image visuelle ainsi créée, c’est peut-être le mot « jésuite » dans lequel on entend « je suis », repris en écho par « je ne sais où », qui peut être perçu comme périlleux : je suis une fleur de laque perdue dans la tempête blonde, « je ne sais où ». « Le verre d’eau dans la tempête », tels sont, curieusement, les mots qui ouvrent l’article « Breton » du Dictionnaire abrégé du surréalisme [15]. L’image impossible et incompossible fait vaciller ou tournoyer un sujet cartésien qui règnerait en maître sur ses représentations, un sujet dès lors désorienté, égaré au milieu de l’infini de la langue. Sensible comme il l’est à toute expérience des limites, Philippe Sollers n’aura pas manqué de s’interroger sur l’écriture automatique et les débordements qu’elle entraîne dans l’invention d’un espace hors sujet.

Quoi qu’il en soit, les textes rassemblés dans L’Intermédaire — où il adopte la posture du médium cherchant à capter, non le murmure de l’univers ou de la psyché mais son silence fondamental, qui serait comme la « note », « le la du réel [16] » — témoignent qu’un dialogue s’est engagé avec le surréalisme. Ainsi « Images pour une maison » commence par une relation de rêve — s’échapper du logis par une porte dont on ne trouvera plus trace au réveil et explorer une autre demeure imaginaire — et se poursuit par l’évocation d’un espace mitoyen au sommeil et à la veille, celui de l’éveil. Car ce qui importe, dans la technique des sommeils intermittents qu’y présente le narrateur, ce n’est pas tant le désir de rêver que celui de ressusciter, un bref instant, le monde dans sa fraîcheur,-qu’il vous « soit rendu » au réveil : « Soudain, c’est comme un cadeau qui vous est fait, la révélation d’une indulgence souveraine, simplement en ouvrant les yeux. » « Encore faut-il, précise-t-il, revenir d’assez loin [17] », précision en laquelle on ne peut guère se défendre d’entendre une intonation propre à Breton. Cette exploration du sommeil et du rêve, sans doute convient-il de la lire comme une façon de prendre ses distances à l’égard du surréalisme, mais la traversée de ses états de plus ou moins grande inconscience n’en aura pas moins été nécessaire pour que le texte trouve enfin sa formule, celle de la présence au monde : « Je suis là ». Au reste, Philippe Sollers se montrera toujours attentif à l’ombilic de nuit par quoi l’inconscient affleure à la surface de la conscience, à cette expérience familière à tout écrivain qui lui révèle que ce qu’il écrit en sait toujours plus long que lui. N’est-il pas étonnant, par exemple, de le voir, dans ce texte de 1959, rappeler une berceuse que lui fredonnait sa mère, dans laquelle figure ce vers : « Les joujoux font grève [18] » (car même les jouets débrayaient en 1936) ? Ce vers contient sa signature invisible, puisque son véritable patronyme, Joyaux, se rapporte au jeu (du latin jocus, « jeu »), et cette signature anticipe, un quart de siècle plus tôt, sur Portrait du joueur, dans lequel Sollers met à jour et accomplit le programme que son nom lui prescrit, nom qui se rapporte non seulement au « jeu » mais à la « joie » : Freud et Joyce ne sont pas loin.

Dans « La lecture de Poussin » (1961), qui fait suite à la grande rétrospective qui a lieu au Louvre en 1960, Sollers s’interroge sur la façon dont « l’irrationnel est traité rationnellement [19] » et reprend à Breton les métaphores électriques dont il use pour traiter de l’analogie :

[...] différence de potentiel, note-t-il, entre deux formes, deux couleurs, deux matières proches ou lointaines [...]. Forces d’attraction et de répulsion constituant un ensemble fortement cohérent d’antagonismes [...] mais qui, chargé, laisse pourtant passage à un courant invisible seulement révélé par endroits [...] [20].

Et il en viendra, quelques pages plus loin, à évoquer explicitement l’image surréaliste, insistant sur le paradoxe d’une peinture dont chaque élément, pris à l’état isolé, apparaît en pleine clarté, mais dont l’ensemble est insolite et où, en fin de compte, l’évidence elle-même est mystérieuse : c’est l’évidence du visible qui provoque un sentiment d’inquiétante étrangeté. Sollers ainsi emprunte à Breton ses analyses tout en les aménageant à sa façon. De la même manière, à propos des antagonismes, il précisera dans une note que, dans l’œuvre d’art, la contradiction se doit d’être maintenue. À Novalis qui affirme : « Anéantir le principe de contradiction, voilà peut-être la plus haute tâche de la logique supérieure », il ajoute ce commentaire de Heidegger : « Novalis dit, et Hegel pense exactement la même chose : anéantir le principe de contradiction, pour sauver la contradiction comme statut de la réalité du réel [21]. »

Dans une étude des films de Jean Cayrol et de Claude Durand, « L’œil écoute », le surréalisme sera à nouveau sollicité. Sollers s’y afflige de la pauvreté de la vision des cinéastes :

Est-ce qu’ils ont observé quelquefois des livres d’images ? des lanternes magiques ? des stéréoscopes ? Est-ce qu’ils se sont servis de microscopes ou de lunettes ? Ce n’est pas qu’ils ne reproduisent à merveille, et quant à la technique, parfait, plus que parfait, n’abîmez plus rien. Mais la vision, dans tout cela ? La vision n’est pas seulement un angle de vue, si justifié soit-il. C’est ce qui reste dans l’image de la vie de celui qui voit.

Dans les courts métrages de Claude Durand et de Jean Cayrol, « on sentait heureusement que la leçon surréaliste n’était pas perdue, qu’une certaine conception ouverte, onirique, du regard, pouvait à nouveau se faire jour [22]. » Annexant le préfixe « sur » du mot « surréalisme », il aura cette formule : « Ce que je vois, je le sur-vois toujours [23] » et il écrira que « les images qu’ils filment, ils les filment en définitive à l’intérieur de leur propre esprit. » On ne peut guère être plus proche d’un Breton cherchant à faire sauter la cloison qui sépare la perception de la représentation, à établir entre le subjectif et l’objectif un dispositif de « vases communicants ». Quant à la collaboration des deux auteurs, elle lui « rappelle certaines tentatives parmi les plus originales du surréalisme, Les Champs magnétiques (Breton-Soupault), Ralentir : Travaux (Breton-Char-Éluard), ou L’Immaculée Conception [...], études sur le langage en mouvement, comme ici sur la perception dynamique des images [24]. » Si le surréalisme est ainsi, comme dans le cas de Poussin, appelé à la rescousse, ce n’est pourtant pas sans nuances : « J’ai parlé d’onirisme, de surréalisme, mais il faut bien voir que l’impulsion de l’artiste contemporain en retient l’esprit plutôt que la lettre. Il ne s’agit pas pour lui de rechercher le merveilleux en tant que tel, mais plutôt d’atteindre à cette science magique du concret dont parle Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage [25]. » Que ce soit à propos du rêve (« Images pour une maison »), du mystère (« La lecture de Poussin ») ou encore du merveilleux (« L’œil écoute »), on voit donc Sollers à la fois prendre appui sur la réflexion d’André Breton et s’en dégager plus ou moins, la plupart du temps au nom du réel.

C’est qu’il bénéficie, durant ces années d’apprentissage, d’un autre héritage, celui de Ponge. Non seulement ce dernier ouvre le numéro un de la revue Tel quel avec « La figue (sèche) », art poétique matérialiste, et la referme avec un ancien « Proême », mais il participe activement, par des discussions fréquentes, à la rédaction de la « Déclaration [26] » qui présente les orientations de la revue, à telle enseigne qu’il est bien malaisé d’y démêler ce qui revient en propre à chacun. Ce manifeste revendique à la fois une attention au langage (« l’écriture n’est plus concevable sans une claire prévision de ses pouvoirs, un sang-froid à la mesure du chaos où elle s’éveille ») et un souci du réel (« les choses les plus simples ne sont jamais dites, […] elles attendent sans fin d’être prises en considération »), l’écriture y étant définie, l’expression est soulignée, comme une « entrée en matière ».

Il importe de se rappeler l’attitude de Ponge à l’égard du surréalisme pour préciser, à cette date, les positions de Philippe Sollers. Si Ponge a pu se rapprocher du surréalisme à l’époque du « second cadavre », et même y adhérer un temps, s’il est attentif aux « Phrases sorties du songe [27] », s’il admire Le Chien andalou et L’Âge d’or [28], s’il compose, au bagne Hachette, avec son ami Tardieu, des poèmes-collages [29] à partir de titres de journaux, dont la matière est politique, le mouvement de son oeuvre, tout entière orientée vers le dehors, le conduit à se détourner d’une littérature qui trouverait sa substance dans le rêve ou dans l’inconscient par le truchement de l’écriture automatique dont il doute qu’elle puisse jamais produire autre chose qu’une sorte de magma constitué d’images surprenantes, de souvenirs de lectures et de stéréotypes. S’il est surréaliste, comme il l’écrira dans Pour un Malherbe, c’est d’un « surréalisme de la raison » qu’il s’agit et d’ailleurs le texte de lui qui paraît, lors de son adhésion, dans le premier numéro du Surréalisme au service de la révolution, a pour titre « Plus-que-raisons [30] ».

Mais il a traversé, à l’instar des surréalistes, une crise dont il opère l’analyse dans Pour un Malherbe. Si « nous prenons acte (avec quelle joie) de certaines ouvres du passé, note-t-il, ou plutôt de certaines attitudes d’esprit, de certaines positions logiques et morales qu’elles révèlent (ou projets existentiels), comme d’antécédents que nous pouvons invoquer, ou plutôt que nous nous en réjouissons fraternellement, qu’elles nous réjouissent quasi comme autant de triomphes personnels », « c’est précisément parce que nous avons été jetés dans un scepticisme, un nihilisme total concernant la Littérature, sa valeur morale, sa compatibilité avec la dignité individuelle, sa possibilité [31] ». Il existe donc des héros dont l’exemple doit nous préserver de la tentation nihiliste de considérer qu’en matière artistique tout se vaut :

Allons-nous nous laisser perdre, s’interroge-t-il, dans le dandysme du mal, ou du futile, du précieux ? Allons nous choisir le suicide par abrutissement dans une quelconque technique ? (Roussel, Duchamp, Satie). Oui, peut-être, mais alors dans une certaine technique, nous savons bien pourquoi choisie : celle de la Parole, du Verbe (Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé). Avons-nous le goût du martyre (Artaud, Daumal, Van Gogh) ? ou celui de l’injure, de l’imprécation (Jarry, Péret) ? ou de l’ascèse religieuse (catholiques, communistes, réalistes et sonnettistes) ?

Autant de questions auxquelles il répond par un « non » énergique : « Non ! Nous nous souviendrons de notre inspiration, croyance naïve et résolution première. Nous ne renierons pas notre goût de la pureté et de la grandeur [32]. » Cette crise de la littérature aurait donc entraîné des dérives qui se manifesteraient par une perversion des valeurs et du goût. Il est urgent de refonder la littérature, rien de moins, et en particulier une nouvelle rhétorique à partir de cette coupure des années 1870 que représentent des poètes comme Rimbaud, Lautréamont et Mallarmé ou des peintres comme Manet.

Néanmoins, l’esprit du surréalisme, ses vertus d’insubordination et son énergie lyrique, resteront toujours à ses yeux capitales. Le 7 septembre 1952, il envoie La Rage de l’expression « à André Breton qui, y inscrit-il en dédicace, nous a tous bouleversés et avertis de façon inoubliable [33]. » Et dans Pour un Malherbe, en 1957, il prend fait et cause pour le mouvement qu’il incarne :

Grâces soient rendues au surréalisme, surtout pour avoir réouvert les veines de la colère et les ressources de l’enthousiasme poétique.

La grandeur est là : après Proust et Claudel, les surréalistes. [...]

Mais, d’autre part, poursuit-il (erreur ou errement des surréalistes), il y a mieux à faire qu’à déboucher dans le modern style, le bibelotage 1900 ; l’anarchisme des photographes à lavallière et chapeaux plats et des Léo Ferré ; voire dans le romantisme noir (allemand) ; l’érotologie.

Breton bénéficiera, quant à lui, d’un traitement de faveur : « Non, Breton se trompe moins, malgré tout ce qu’il a de périmé (l’anarchisme péladanesque, l’ésotérisme, la chanson montmartroise) [34]. » Nul doute que Sollers ne partage, pour une large part, ces appréciations de Ponge. Il lui reprendra notamment l’idée que les années 1870 marquent une rupture capitale dans l’histoire de la littérature.

Tel Quel, pourtant, dans la période polémique, jouera un rôle dans le mouvement de dévalorisation et d’occultation du surréalisme en s’en prenant vivement, après la disparition de Breton, aux groupes et aux revues qui s’en réclament et qui seraient susceptibles de lui disputer sa position d’avant-garde. D’une part, la revue s’emploie à évaluer Lautréamont à nouveaux frais en s’appuyant en particulier sur le texte de Ponge « Le dispositif Maldoror-Poésies [35] » écrit en 1946 pour le numéro des Cahiers du Sud intitulé « Lautréamont n’a pas cent ans ». Marcelin Pleynet, dont le Lautréamont par lui-même [36], dédié à Ponge, paraît en 1967, y entame une analyse qui met l’accent sur la rhétorique [37], plus que sur le contenu des images, et sur le jeu qui s’institue entre ces deux œuvres. D’autre part, le groupe Tel Quel, à l’incitation de Philippe Sollers, porte sur le devant de la scène deux hérétiques de première grandeur, Artaud et Bataille. Le groupe s’approprie Lautréamont et relit le surréalisme à travers ses dissidents. Jean Thibaudeau, dans Mes années Tel Quel, a apporté son témoignage sur cette période et Philippe Forest en a relaté l’histoire [38]. Les jeunes gens de l’époque découvriront donc le surréalisme, le plus souvent, à travers ce filtre. Et comme le combat de l’avant-garde est à son paroxysme dans ces années, sur le front de l’art comme sur celui de la politique, il ne va pas sans injustice brutale, comme en fait foi cette injonction aux étudiants, en forme de slogan, qui retentit dans Lois : « L’humour est votre canon, votre surraison. Abandonnez le surréalisme qui nourrit le sous-réalisme, les deux ayant avec le soi-disant naturel une odeur de chiotte et de sacristie [39]. » S’attaquant aux surréalistes, Sollers retrouve spontanément la langue magique de l’invective dont ils ont su si bien, eux aussi, se servir, et demeure ainsi, à son insu peut-être, dans leur obédience. Quant au groupe Tel Quel, il se renforce de commettre un crime en commun.

Dans un entretien publié en 1998, « Solitude de Bataille », Sollers revient sur ce moment en affirmant que « ces critiques ont été excessives » et qu’il aurait « tendance aujourd’hui à réitérer une sorte d’adhésion profonde à l’action de Breton [40]. » Parti d’un assentiment initial [41] qui évolue ensuite vers une attitude de plus en plus réticente, Philippe Sollers semble retourner à son point de départ. Dans l’intervalle, pourtant, l’Histoire a changé et sa lecture de l’œuvre de Breton, comme de celles de Bataille et d’Artaud, s’est approfondie. C’est en toute connaissance de cause et parce qu’ils participent au même combat, celui de la poésie, si différents que soient leurs moyens, qu’il juge nécessaire de réhabiliter Breton, devenu un allié dans la guerre du goût. Il s’agit donc moins d’un retour circulaire, qui annulerait tout ce qui a précédé, que d’un mouvement d’enveloppement en spirale.

Il y a lieu de se défier, écrit-il, de tout individu qui se croit obligé, en passant, d’attaquer André Breton. Trois raisons :

C’est lui, et personne d’autre, qui aura le mieux combattu, dès le début, l’imposture stalinienne (de même, bien entendu, que le fascisme et le nazisme). Pas de réconciliation possible, là-dessus, avec Aragon (même posthume). Les textes de Breton, rassemblés après la guerre dans La Clé des champs, sont ici particulièrement importants (contre la peinture soviétique, contre Camus à propos de Lautréamont, contre le Baudelaire de Sartre, etc.).

C’est la question capitale de la poésie (et de son abaissement). Breton, avec une ténacité admirable a laissé ouverte la question Lautréamont/Rimbaud, plus actuelle que jamais (et cela dans un tout autre sens que le terrorisme nihiliste de Blanchot).

Enfin, mais c’est l’essentiel, l’incorruptibilité de Breton : « Je cherche l’or du temps. » Le sel, l’or.

Les critiques à l’égard de Breton (elles sont possibles) ne sont recevables qu’en fonction de ce fond. Sinon (que ce soit au nom de Freud, d’Artaud, de Bataille), il s’agit d’un symptôme de détournement plus ou moins « telquelien », absurdité manifeste [42].

Tel est le plaidoyer en sa faveur qu’il consigne dans L’Année du Tigre (1999), tandis que dans Passion fixe, rédigé dans le même temps, il fait dire à François, alias Guy Debord :

On a eu tort de trop critiquer Breton [...]. D’accord, les poèmes ratés, l’obsession spiritualiste, la mauvaise peinture, le merveilleux de bazar, les hystériques pseudo-voyantes. Mais l’intransigeance morale a sa grandeur, et puis la poésie, la liberté, l’amour, le sens divinatoire des situations, les dérives dans Paris, l’inspiration sans raison, les rencontres. On devrait faire du nouveau dans ce sens, aller plus loin, philosophiquement plus loin [43].

Philosophiquement plus loin. De fait, la question pour Sollers est aujourd’hui celle du nihilisme, telle que l’analyse Heidegger à propos de Nietzsche. La méconnaissance de l’essence du néant [44] entraîne une culture de la mort : « la société se transforme [...] en “fabrication de cadavres”. Après Auschwitz, nous entrons dans une époque où l’ordre social décrète la superfluité de la vie humaine. On fabrique des cadavres vivants adaptés à la demande [45]. »

À la « propagande nihiliste » appartient notamment la « conjonction rebattue entre l’amour et la mort », « horizon romantique ou surréaliste où, comme par hasard, les choses sexuelles s’estompent, sont vite délayées dans l’hallucination, le spiritualisme ou la dépression [46]. » La claire connaissance du Néant permet de délivrer des griffes de Thanatos un Éros joyeux et joueur et de libérer une attention à l’unique, au sensible et au sens. Sur ce point, Sollers se sépare nettement de l’auteur du Bleu du ciel. Si Dirty est « un des plus étonnants personnages féminins de tous les romans, qui exprime ouvertement la vérité glaçante du goût pour la mort », cette vérité n’en est pas moins funeste.

Mais la femme « et sa poésie supposée [47] », telle qu’elle est magnifiée par le surréalisme, ne reçoit pas non plus son approbation. Il reprend à son compte le jugement de Flaubert selon lequel « une des causes de la faiblesse morale du XIXe siècle vient de la poétisation exagérée de la femme [48] » et célèbre le premier Aragon, celui qui

[...] pousse le mouvement révolutionnaire qu’était le surréalisme dans le sens d’une liberté physique considérable [...] : le plus expert sur le corps humain, ses possibilités de métamorphose, de jouissance, de dérive, d’invention dans le mouvement même, c’est Aragon. [...] Comparez avec Breton : il n’y a pas de personnage du type de Nadja dans l’ouvre d’Aragon, pas de fascination ou d’adoration pour l’énigme hystérique ou pour la médiumnité. Aragon ne semble pas le moins du monde doué pour le spiritualisme. Ses descriptions révèlent un don d’observation fort, aigu, une très grande insubordination physique. Nous en avons la preuve, énorme, dans ce fragment de La Défense de l’infini qui s’appelle Le Con d’Irène [49].

De la même façon, il admire que la peinture de Picasso soit « toujours ostensiblement sexuelle ». Ce dernier a « toujours raillé le “monogamisme” (d’Aragon par exemple, mais on pourrait aussi bien dire de Dalí), critique qui vaut implicitement pour tout le puritanisme communiste ou surréaliste (“amour fou”, promotion des “couples”, etc.). [...] Inutile d’ajouter, donc, que les couplets occultistes du surréalisme (alchimie, androgynie, etc.) lui sont complètement étrangers [50] ».

Le surréalisme n’aurait-il pas répondu à l’appel de l’hystérique [51] en tâchant de combler le manque d’être de celle-ci par l’adoration ? L’idole vient prendre la place d’un Dieu dont le bruit court, depuis Nietzsche, qu’il est mort ou qu’il s’est absenté et que nous vivons dans son ombre. Ce retour d’un religieux dévoyé est à la mesure de l’hostilité du surréalisme à l’égard du catholicisme. S’« il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une certaine resacralisation de la littérature, telle qu’elle s’est présentée chez Breton et dans le surréalisme », note Sollers, cette résurgence n’a pas donné lieu à une « démystification du sacré » en raison d’un « silence très insistant sur la question judéo-chrétienne », d’« une sorte de blanc sur deux mille ans de culture humaine [52]. »

Rétrospectivement, mai 1968, vrai mouvement révolutionnaire à ses yeux, où l’on voit fleurir sur les murs et les affiches des slogans surréalistes, retrouve cet esprit d’insoumission qui a animé André Breton et qui s’est ensommeillé aujourd’hui dans une société dépressive de plus en plus asservie à la pulsion de mort. Ces moments d’intensité se font écho. Le fantôme du surréalisme revient hanter mai 1968, preuve qu’il peut renaître de ses cendres à condition qu’on les attise. À moins qu’il ne faille plutôt dire que le surréalisme, éternellement intempestif et printanier, est en avance sur l’histoire. Philippe Sollers, dont le premier texte publié s’intitule « Le Défi », est toujours ce jeune homme insubordonné que les jésuites ont renvoyé. « L’amour, la liberté et la poésie sont indissociables [53] » : cette formulation qu’on pourrait croire sortie de la bouche de Breton est pourtant bel et bien de Philippe Sollers. Tels sont ses mots d’ordre (ou plutôt de désordre) aujourd’hui.

Paradis, Les Champs magnétiques : deux livres de rupture, deux livres de résistance. Peut-être est-il possible d’essayer de les lire ensemble, l’un et l’autre ou l’un dans l’autre, d’autant plus que Sollers comme Breton accordent un privilège, dans l’activité poétique, à l’audition sur la vision. Breton : « Je me suis élevé déjà contre la qualification de “visionnaire” appliquée si légèrement au poète. Les grands poètes ont été des “auditifs”, non des visionnaires. Chez eux la vision, “l’illumination” est, en tout cas, non pas la cause, mais l’effet. C’est à la lettre que je m’en rapporte ici à Lautréamont : “ Allez, la musique.” [54] » Sollers : « Paradis est l’expérience qui consiste à amener la parole à la parole en tant que parole. C’est une étrange expérience que de faire venir la parole à la parole en tant que parole, en tant que cette parole est d’abord un écouter. Et c’est pourquoi les thèmes de la voix, du chant, de l’écoute, de la musique et des images comme enveloppement fluent non pas en désordre mais dans un “ajointement” [55]. » Si l’œil écoute, « l’oreille voit [56]. »

Paradis, au surplus, pourrait apparaître comme une résurgence et une relance, par d’autres moyens, de l’aventure de l’écriture automatique. Dans Poker, Sollers relate une expérience faite à Venise, celle d’avoir « eu l’impression d’entrer en contact avec une grande brume pré-sonore, mais néanmoins parfaitement active. » Et il poursuit en affirmant qu’« un écrivain se reconnaît à son instinct de vibration », qu’« il interrompt le on-dit en déployant l’énergie phonique », et qu’il « s’appuie sur la germination des voyelles [57]. » Il cite par ailleurs, dans le même texte, un long passage d’Ecce homo de Nietzsche sur l’inspiration :

Pour peu que l’on conserve un grain de superstition, on ne saurait qu’à grand-peine repousser la conviction de n’être qu’une incarnation, un porte-voix, le médium de forces supérieures. La notion de révélation, si l’on entend par là que tout à coup, avec une sûreté et une finesse indicibles, quelque chose devient visible, audible, quelque chose qui vous ébranle au plus intime de vous-même, vous bouleverse, cette notion décrit tout simplement un état de fait. On entend, on ne cherche pas ; on prend sans demander qui donne ; une pensée vous illumine comme un éclair, avec une force contraignante, sans hésitation dans la forme-je n’ai jamais eu à choisir [58].

« Vibration », « audition », « révélation », « force contraignante »,— on laissera de côté les « forces supérieures » qui impliquent une transcendance –, autant de mots qu’on retrouverait chez Breton lorsqu’il s’efforce de définir la dictée automatique.

Sollers lui-même utilise le mot d’automatisme en quatrième de couverture de H [59] mais pour le nuancer aussitôt en y introduisant la notion de calcul : « Au-delà de l’automatisme un calcul joue, veille, critique ». Et dans Vision à New York, il insiste sur le travail de feuilletage du sens qu’exige l’écriture de Paradis. L’impression de vitesse de ce chant, qui multiplie les départs de feu, n’est provoquée que par des dérapages très contrôlés. À David Hayman qui évoque Molly Bloom et le dernier chapitre d’Ulysse, il rétorque :

Évidemment. Ça ressemble aussi à l’écriture automatique, ou au Cut-up, comme si c’était tapé directement sur la page [...] mais un jour je vous montrerai mes manuscrits. Vous verrez des pages écrites à la main, laborieusement révisées dix, quinze, vingt fois. Je veux donner l’impression que j’écris mécaniquement mais en fait, c’est fait avec le soin d’un scalpel pour séparer de fines couches de tissus, opération d’une très grande précision [60].

Par bien des côtés, au demeurant, Paradis, s’il se souvient de l’expérience des Champs magnétiques, s’en éloigne, à commencer par les références permanentes à la littérature universelle, de la poésie à la théologie en passant par la philosophie. Entrer dans Paradis, c’est entrer dans une écriture où se sédimentent, se croisent, se recréent ou se récréent quantité de savoirs, c’est pousser la porte de la bibliothèque de Babel, une bibliothèque où se trouve sans nul doute Les Champs magnétiques, mais aussi, parmi d’autres livres, le Paradis de Dante, le Kubla Khan de Coleridge, Les Chants de Maldoror, Finnegans Wake surtout. Philippe Sollers traverse toute la Bibliothèque et la remet en jeu comme Picasso est entré dans le Musée, où il se trouve comme chez lui, pour repeindre à neuf Cranach le Jeune, Rembrandt, Vélazquez, David, Delacroix, Courbet, sans oublier Manet et bien d’autres. Au reste, la multiplication des lieux, des temps, des angles de vision, des collages de citations, ne peut que rappeler l’esthétique cubiste.

Le climat du livre n’est nullement dépressif mais au contraire jubilant, joyeux, de cette joie très particulière qui accompagne la découverte, par cet hédoniste mystique, « entré par hasard dans l’immense humour du non-être [61] », de « la richesse abyssale de l’Être qui s’abrite dans le Néant essentiel [62] ». Tous les registres y sont exploités de la bouffonnerie à la gravité, la gravité devenant bouffonne et la bouffonnerie grave. Qu’on le veuille ou non, ce livre apocalyptique ne vise pas à rompre avec le sens, mais à promouvoir un sens : il se veut révélation. Il ne se caractérise pas par l’abandon au murmure d’un langage souterrain : c’est une expérience, et la plus lucide, de pensée en langue. Un regard anthropologique est jeté sur le fonctionnement de l’humanité : la sexualité et ses impasses, la persistance du religieux sous des formes abâtardies, l’engluement dans la colle collective. Un savoir s’y chante, et presque un dogme.

« Il ne s’agit donc pas, sauf dans quelques trouvailles nécessaires, d’inventer une langue nouvelle, et de passer pour indéchiffrable ou illisible, et d’en tirer des bénéfices de faux martyr. Il s’agit au contraire d’être le plus clair possible [63] », précise-t-il, la difficulté étant de trouver une voie entre les écritures de la modernité allant vers le borborygme et les écritures académiques stéréotypées [64]. Cette « mutation du dire » passe, pour l’essentiel, par la découverte d’un rythme. Tout un travail est à l’œuvre pour diversifier les intonations en jouant sur l’interjection, l’apostrophe, l’exclamation, l’interrogation et le dialogue mais aussi pour faire remonter la poésie dans la prose. Le décasyllabe hantait déjà Lois avec ses effets d’allitération, de rime, d’énumération, de série. Texte imprimé en lettres italiques [65], dites encore lettres vénitiennes ou cursives, utilisées d’abord par la chancellerie romaine, Paradis se précipite vers l’avant et se prête à la lecture à voix haute : « J’avais un projet avec le français, écrit Sollers dans Passion fixe : le faire revenir, lui donner un autre relief, une nouvelle dimension sonore [66]. » C’est chose faite.

Imaginons Sollers en chef d’orchestre, faisant jouer ce texte de musicien, appelant les cuivres à éclater ici, les cordes à vibrer là, les percussions à retentir ailleurs. L’auditeur a affaire à des énergies, à des intensités, à des impulsions, dont les phrases écrites gardent la trace comme les notes d’une partition. Et certes, il est loisible de la lire avec l’oreille intérieure, cette partition, mais n’est-il pas préférable de l’entendre jouer et s’incarner ? Car Paradis agit par son déferlement sonore, sa masse mouvante et moirée, ses élans, ses accalmies, ses fusées, ses bonaces,— physiquement, en quelque sorte, le corps de la langue venant ébranler celui de l’auditeur, avant même qu’un sens se soit formé, au demeurant aussitôt emporté par la vague suivante. En sorte qu’on songe moins à André Breton et à l’écriture automatique qu’à Artaud lorsqu’il explique quel travail le metteur en scène doit effectuer sur le langage :

Faire la métaphysique du langage articulé, c’est faire servir le langage à exprimer ce qu’il n’exprime pas d’habitude : c’est s’en servir d’une façon nouvelle, exceptionnelle et inaccoutumée, c’est lui rendre ses possibilités d’ébranlement physique, c’est le diviser et le répartir activement dans l’espace, c’est prendre les intonations d’une manière concrète absolue et leur restituer le pouvoir qu’elles auraient de déchirer et de manifester réellement quelque chose, c’est se retourner contre le langage et ses sources bassement utilitaires, on pourrait dire alimentaires, contre ses origines de bête traquée, c’est enfin considérer le langage sous la forme de l’Incantation [67].

Présentant Le Parc en 1961, Philippe Sollers récuse, pour le qualifier, l’expression de roman poétique, « qui n’est qu’un arrangement des apparences », pour lui préférer celui de « poème romanesque » qu’il serait « par sa forme et sa construction » [68]. Drame est « composé de soixante-quatre “chants” [69] ». Ce même terme de chant revient pour définir Lois (1972) organisé en « six “livres” ou six “chants” [70] ». Quant à Paradis, la référence à Dante le dispense de l’utiliser à nouveau. Ponge avait vu juste en confiant à Thibaudeau, que Drame réinventait le « poème long [71] ». Dans ses entretiens sur La Divine Comédie, Sollers déplore, avec une particulière insistance, reprenant son titre à Breton, la « misère de la poésie ». « Misère de la poésie, livre à écrire, consigne-t-il dans L’Année du Tigre. Mais, au fond, je n’écris rien d’autre [72]. » « L’enfer, aujourd’hui, c’est le non-accès à la poésie elle-même [73] » qui constitue le lieu où s’invente la pensée. C’est pourquoi « nous avons besoin, pour penser, de la grande poésie [74]. »

Il y a, rapporte la rumeur, plusieurs Sollers.

Philippe Joyaux aura inventé un personnage du nom de Philippe Sollers, « ondoyant et divers », sorte de héros mythologique, vif et insaisissable, qui ne craint rien tant que d’être assigné à résidence. Ne dirait-on pas, ce qui paraît assez plaisant, que le propos de Gracq, soulignant « la passion de bouger » de Breton qui « n’est pas loin, écrit-il, de [...] la prôner délibérément comme un moyen-qui après tout en vaut un autre-de gêner [75] », pourrait s’appliquer également à Sollers, comme aussi cette phrase, qu’il cite, de « La Confession dédaigneuse » : « Jusqu’à nouvel ordre, tout ce qui peut retarder le classement des êtres, des idées, en un mot entretenir l’équivoque, a mon approbation [76] » ?

Barthes, dans Le Nouvel Observateur du 30 avril 1968, rend compte de Logiques et de Nombres sous le titre suivant : « Le refus d’hériter ». « Sollers, affirme-t-il, dans une formule qui sonne juste, refuse d’hériter — sinon de l’inhéritable [77]. » Sade, Artaud, Bataille, Dante et la Bible aujourd’hui, qui pourrait bien, en effet, hormis lui, s’en réclamer ? Et, c’est en somme, après que le surréalisme est entré en déshérence, qu’il décide d’en reprendre la meilleure part, la part la plus flagrante, celle du feu. Ce terme d’héritage, sans doute ne l’aimerait-il guère, avec tout ce qu’il suppose de trafics sournois, de négociations hypocrites, de querelles mesquines, de ressentiment et d’envie. On se dispute les dépouilles du père.

Mais l’écrivain n’est fils que de ses oeuvres. Pour récuser la notion même d’héritage, qui va de pair avec celles d’influence et d’affiliation, de fil à la patte, Sollers va s’employer à les multiplier, ces héritages : il dissout cette notion par excès. Comme le dit Apollinaire de Picasso, il « est l’hoir de tous les grands artistes [78] », c’est-à-dire, en définitive, de personne. Car si les noms propres prolifèrent, changent sans cesse, se mêlent, alors où trouver l’origine, où trouver cette figure mi-rassurante, mi-oppressante d’un père ? Là encore, le visage de Sollers présente une ressemblance avec celui de Breton, si l’on en croit le portrait qu’en brosse le même Julien Gracq :

Breton paraît sans cesse animé du besoin d’embrasser, sans craindre trop de les mal étreindre, d’englober dans un tourbillon dialectique haletant toutes les idées comme toutes les images. Hanté par le perpétuel surgissement du contradictoire, il a voulu sans cesse (et l’a voulu moins qu’il n’y a été poussé par une nécessité interne) jouer sur tous les tableaux à la fois. Fort éloigné de se dérober, en aucun domaine, à la prise critique, son activité mentale frappe d’un bout à l’autre par son caractère dévorant [79].

Sollers hérite non seulement de la littérature française et de la littérature européenne mais de bien d’autres traditions culturelles dont celles de la Chine et de l’Inde, sans oublier la juive et la catholique. Après avoir mis à l’épreuve le roman d’analyse en le pastichant, s’être interrogé sur l’expérience de l’écriture en réduisant le roman à la mise en scène et en acte de celle-ci, fait entrer le vers dans la prose, il se fabrique, avec Paradis, une lyre qui lui permet d’explorer et de rendre compte à la fois de l’homme, de l’histoire et du fonctionnement des sociétés modernes. En sorte que son trajet, à le parcourir à nouveau, aujourd’hui, apparaît moins comme un ensemble de désinvoltures, de voltes et de ruptures, même s’il revendique le droit de se contredire, que comme un vaste roman d’apprentissage dont il serait lui-même, Philippe Sollers, le héros, un héros picaresque, dirais-je, pour faire à nouveau entendre le nom de Picasso : on voit, à le relire, comment un écrivain progressivement se forme et se constitue tout en refusant de devenir sa propre statue. Car cette entreprise d’écrire est, par essence, inachevée. L’expérience continue.

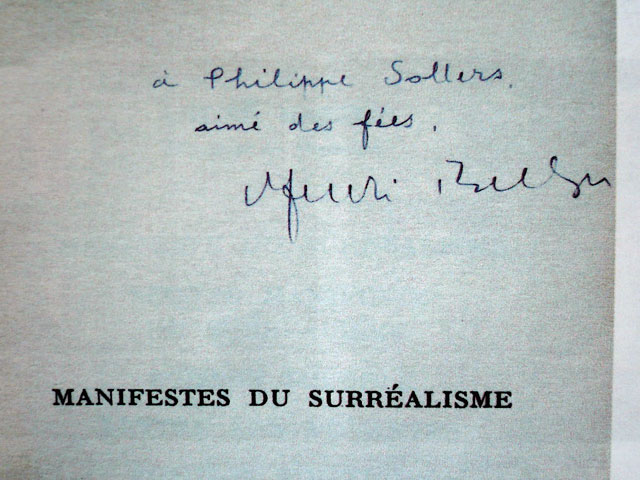

Depuis Paradis, a émergé la figure de Philippe Sollers en prophète. André Breton dédicace ainsi au jeune écrivain la réédition de ses Manifestes : « A Philippe Sollers, aimé des fées [80] ». Il peut sembler dommage qu’en écartant les Muses de la tradition, il est vrai bien défraîchies — on le déplore — il ait aussi écarté la musique qu’elles rappellent, si nécessaire pour accompagner les chants « écrits en dansant » de Philippe Sollers. Toujours est-il qu’on aurait bien tort de sourire d’une telle formule en la croyant marquée de mièvrerie. On doit au contraire en admirer la prescience : car enfoui dans le mot « fée » se dissimule le latin fatum, qui renvoie à la parole en tant qu’elle est prophétique. C’est ainsi un destin qu’il désigne et qu’il annonce.

Gérard Farasse, L’Infini 98, Printemps 2007, p. 22-38.

Usages du livre, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2013.

Première mise en ligne le 27 avril 2017.

[1] Cf. Usage du livre.

[2] Sollers Philippe, Femmes, Paris, Gallimard, « Folio », 1985 [1983], p. 308.

[3] Ibid., p. 326-328.

[4] Sollers Philippe, Portrait du joueur, Paris, Gallimard, « Folio », 1986 [1984], p. 305-306.

[5] Sollers Philippe, Le Lys d’or, Paris, Gallimard, « Folio », 1991 [1989], p. 199-202.

[6] Sollers Philippe, Le Coeur absolu, Paris, Gallimard, « Folio », 1989 [1987], p. 205-206.

[7] Breton André, Arcane 17 enté d’Ajours, O. C., t. III, Bonnet Marguerite et alii (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 45.

[8] Peintre inclassable pour lequel André Breton nourrit, lui aussi, la plus vive admiration, soulignant son côté « hors la loi » (hors la loi de l’asservissement à la représentation) et sa liberté d’invention.

[9] Sollers Philippe, « La société de Bataille », Éloge de l’infini, Paris, Gallimard, « Folio », 2003, p. 515.

[10] Le colloque a lieu du 29 juin au 9 juillet 1972. Les actes paraîtront en deux volumes l’année suivante, l’un intitulé Artaud (n° 804), l’autre Bataille (n° 805), dans la collection « 10/18 » dirigée par Christian Bourgois (Paris, Union Générale d’Éditions)

[11] Sollers Philippe, L’Année du Tigre, Journal de l’année 1998, Paris, Éditions du Seuil, « Points », 2000 [1999], p. 314.

[12] Sollers Philippe, Vision à New York, Entretiens avec David Hayman, préface de Forest Philippe, Paris, Gallimard, « Folio », 1998, p. 70.

[13] Philippe Sollers aime à rappeler que Les Chants de Maldoror se terminent par l’évocation de la coupole du Panthéon.

[14] Breton André, Notice des Champs magnétiques, O. C., t. I, op. cit., p. 1128..

[15] Article « Breton », Dictionnaire abrégé du surréalisme, O. C., t. II, Bonnet Marguerite et alii (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 794. La formule fait penser au tableau de Magritte, Les Vacances de Hegel (1958, Huile sur toile, 60 x 50 cm, Galerie Isy Brachot, Bruxelles) qui représente un parapluie ouvert au sommet duquel est posé un verre d’eau. « Mon dernier tableau a commencé par la question : comment peindre un tableau dont le verre d’eau est le sujet ? » confie-t-il à Maurice Rapin (lettre du 2 mai 1958 reproduite dans René Magritte, Signes et Images de Torczyner Harry, avec la collaboration de Bessard Bella, Paris, Draeger, « Le soleil noir », 1977, p. 71), question qui fait écho au « Verre d’eau » de Ponge, publié en 1949 par la Galerie Louise Leiris : « Voilà un sujet dont il est par définition difficile de dire grand-chose » (« Le Verre d’eau », Méthodes, O. C., t. I, Beugnot Bernard et alii (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 582). On risque en effet, comme on voit, de s’y noyer.

[16] Sollers Philippe, L’Intermédiaire, Paris, Éditions du Seuil, « Tel Quel », 1963, quatrième de couverture. André Breton se servira de la même image, en décembre 1960, pour qualifier la justesse émotive des phrases qui lui sont dictées automatiquement dans « Le la », Signe ascendant, Paris, Poésie/Gallimard, 1968, p. 175.

[17] Ibid., p. 48.

[18] Ibid., p. 49. La chanson s’intitule « La révolte des joujoux », Ch. Webel et Cl. Pingault, 1936.

[19] bid., p. 93.

[20] Ibid., p. 95.

[21] Ibid., note 8, p. 110.

[22] Ibid., p. 158.

[23] Ibid., p. 161.

[24] Ibid., p. 163.

[25] Ibid., p. 161-162.

[26] Cette « Déclaration » est reproduite par Thibaudeau Jean dans Mes années Tel Quel, Paris, Éd. Écriture, 1994, p. 229-231.

[27] Ponge Francis, « Phrases sorties du songe » [1927], Proêmes, O. C., t. I, op. cit., p. 186.

[28] Ponge Francis, « À André Breton, Buñuel et Dalí » [8 janvier 1931], Pages d’atelier, 1917-1982, Beugnot Bernard (éd.), Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la nrf », 2005, p. 113.

[29] Inédits, Archives familiales.

[30] Ponge Francis, « Plus-que-raisons », Nouveau recueil, O. C., t. II, Beugnot Bernard et alii (éd.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 312.

[31] Ponge Francis, Pour un Malherbe, O. C., t. II, op. cit., p. 65.

[32] Ibid., p. 165.

[33] Ponge Francis, Album amicorum, Ponge Armande (dir.), Postface de Farasse Gérard, Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la nrf », 2009, p. 51.

[34] Ponge Francis, Pour un Malherbe, O. C., t. II, op. cit., p. 256-257.

[35] Ponge Francis, « Le dispositif Maldoror-Poésies », Méthodes, O. C., t. I, op. cit., p. 633.

[36] Pleynet Marcelin, Lautréamont par lui-même, Paris, Éditions du Seuil, « Écrivains de toujours », 1967.

[37] Les surréalistes ne s’étaient pas montrés insensibles à la rhétorique des Poésiesiesies puisqu’ils retournèrent à leur tour comme un gant, dans « Notes sur la poésie » (Breton et Éluard), celles de Paul Valéry : « L’existence de la poésie est essentiellement niable » devenant par exemple « L’existence de la poésie est essentiellement certaine ».

[38] Forest Philippe, Histoire de Tel Quel, 1960-1982, Paris, Éditions du Seuil, « Fiction & Cie », 1995, p. 432-441 en particulier.

[39] Sollers Philippe, Lois, Paris, Éditions du Seuil, « Tel Quel », 1972, p. 106.

[40] Sollers Philippe, « Solitude de Bataille », Éloge de l’infini, op. cit., p. 786-787.

[41] « Aragon avait très bien senti que j’aimais Breton », écrit-il dans « La Défense de l’infini », ibid., p. 778. Philippe Sollers fait la connaissance d’Aragon à la fin des années cinquante.

[42] Sollers Philippe, L’Année du Tigre, op. cit., p. 144-145.

[43] Sollers Philippe, Passion fixe, Paris, Gallimard, « Folio », 2001 [2000], p. 46-47.

[44] « L’essence du nihilisme réside dans le fait qu’on ne prend pas au sérieux la question concernant le Néant », Heidegger, cité par Sollers Philippe, Poker, Entretiens avec la revue Ligne de risque, Paris, Gallimard, « L’Infini », 2005, p. 54.

[45] Ibid., p. 128.

[46] Sollers Philippe, « “Femmes”. “Le Secret” », Éloge de l’infini, op. cit., p. 833.

[47] Sollers Philippe, « Une prophétie de Bataille », La Guerre du Goût, Paris, Gallimard, « Folio », 1996, p. 482.

[48] Sollers Philippe, Femmes, op. cit., p. 458.

[49] Sollers Philippe, « La Défense de l’infini », Éloge de l’infini, op. cit., p. 771-772.

[50] Sollers Philippe, « De la virilité considérée comme un des beaux-arts (Picasso) », Théorie des Exceptions, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2006 [1985], p. 157-158.

[51] L’hystérie est définie par Aragon et Breton « comme un moyen suprême d’expression ». Article « Hystérie », Dictionnaire abrégé du surréalisme, O. C., t. II, op. cit., p. 816.

[52] Sollers Philippe, « La Coupole », Théorie des Exceptions, op. cit., p. 205-206.

[53] Sollers Philippe, La Divine Comédie, Entretiens avec Benoît Chantre, Paris, Gallimard, « Folio », 2002 [Desclée de Brouwer, 2000], p. 582.

[54] Breton André, « Silence d’or », La Clé des champs, O. C., t. III, op. cit., p. 732.

[55] Sollers Philippe, La Divine Comédie, op. cit., p. 664. Il reprend ici les analyses que fait Heidegger, en particulier dans le chapitre « Le chemin vers la parole » d’Acheminement vers la parole : « porter à la parole en tant que parole » (p. 228) et « Parler est, depuis soi-même, écouter » (p. 241), Paris, Gallimard, « Tel », 1981 [1976].

[56] Sollers Philippe, Poker, op. cit., p. 181.

[57] Ibid., p. 210.

[58] Ibid., p. 194.

[59] Sollers Philippe, H, Paris, Éditions du Seuil, « Tel Quel », 1973.

[60] Sollers Philippe, Vision à New York, op. cit., p. 201.

[61] Sollers Philippe, Paradis, Paris, Éditions du Seuil, « Tel Quel », 1981, texte du rabat de la jaquette de couverture.

[62] Sur cette formule que Heidegger écrit dans une lettre à Sartre en 1945, voir La Divine Comédie (p. 127) et Poker (p. 82-83 et p. 116-119).

[63] Sollers Philippe, La Divine Comédie, op. cit., p. 651.

[64] Je paraphrase la page 226 du livre précédent.

[65] « donc vous dites pourquoi cette typographie l’italique là penché dans son gras pourquoi cette gravure qui s’accroche romain sceaux papaux et royaux alors que cursif vient de manutius manuce à venise virgile 1 501 caractères sculptés modèle pétrarque ainsi dès le début imprimé vous voyez s’opposer poète et monarque dieu réglé et divin soufflé », Sollers Philippe, Paradis, op. cit., p. 100.

[66] Sollers Philippe, Passion fixe, op. cit., p. 42.

[67] Artaud Antonin, « La mise en scène et la métaphysique », Le Théâtre et son double, O. C., t. IV, Paris, Gallimard, « Blanche », 1964, p. 56.

[68] Sollers Philippe, Le Parc, Paris, Seuil, 1961, quatrième de couverture.

[69] Sollers Philippe, Drame, Paris, Seuil, « Tel Quel », 1965, quatrième de couverture.

[70] Sollers Philippe, Lois, op. cit., quatrième de couverture.

[71] Thibaudeau Jean, Mes années Tel Quel, op. cit., p. 106.

[72] Sollers Philippe, L’Année du Tigre, op. cit., p. 215.

[73] Sollers Philippe, La Divine Comédie, op. cit., p. 38.

[74] Ibid., p. 48.

[75] Gracq Julien, André Breton, Quelques aspects de l’écrivain, Paris, José Corti, 1989 [1948], p. 10.

[76] »Breton André, « La Confession dédaigneuse », Les Pas perdus, O. C., t. I, op. cit., p. 196.

[77] Barthes Roland, « Le refus d’hériter », Sollers écrivain [ 1979], O. C., t. V, Livres, Textes, Entretiens, 1977-1980, Marty Éric (dir.), Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 601.

[78] « Picasso est l’hoir de tous les grands artistes et, soudain éveillé à la vie, il s’engage dans une direction que l’on n’a pas encore prise. » Apollinaire Guillaume, Chroniques d’art, 1902-1918, Breunig L. –C. (dir.), Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993 [1960], p. 538.

[79] Gracq Julien, André Breton, op. cit., p. 82-83.

[80] Sollers Philippe, « La Défense de l’infini », Éloge de l’infini, op. cit., p. 778.

Version imprimable

Version imprimable Un message, un commentaire ?

Un message, un commentaire ?